「ChatGPTを会社で導入したいけど、何から始めればいいかわからない…。」

「個人プランと企業アカウントの違いや、具体的な料金、セキュリティ面が不安。」

こういった悩みや疑問を抱えていませんか?

本記事では、ChatGPTの企業アカウントについて、個人向けプランとの違いから具体的な導入方法、料金プラン、さらにはセキュリティ対策や活用事例まで、網羅的に解説します。

上場企業をはじめ多くの企業で導入支援実績のある知見を基に、企業アカウントの選定ポイントやおすすめのサービスもご紹介します。

この記事を読めば、あなたの会社に最適なChatGPTの導入方法がわかり、業務効率化と生産性向上を実現できます。ぜひ最後までご覧ください。

ChatGPT企業アカウントとは?基本と個人向けとの違い

ChatGPTの企業アカウントは、法人での利用を前提に設計された有料プランです。セキュリティ機能の強化や管理機能の充実が図られており、個人向けプランとは異なる特徴を持っています。

ここでは、法人向けアカウントが持つ特徴と、個人向けプランとの具体的な違いを解説します。

法人向けのChatGPT企業アカウントが持つ特徴

法人向けのChatGPT企業アカウントは、個人向けプランにはない、ビジネス利用に特化した機能が数多く搭載されています。

最大の特徴は、入力したデータがAIの学習に利用されない点です。これにより、企業の機密情報や顧客の個人情報を扱う際の情報漏洩リスクを大幅に低減できます。

また、組織内のユーザーを一元管理できる管理コンソールが提供され、利用状況の把握やアクセス制御が容易になります。

支払いも個々の従業員ではなく、会社として一括で請求処理ができるため、経理上の手間を削減できる点もメリットです.

ChatGPT企業アカウントと個人向けプランの比較

ChatGPTには、無料の個人向けプランから、高度なセキュリティと管理機能を備えた企業向けプランまで、複数の選択肢があります。

個人向けプラン(Free/Plus)は、手軽に利用開始できる反面、入力したデータがAIの学習に使われる可能性があり、ビジネスでの利用にはセキュリティ上の懸見が残ります。

一方、企業向けアカウントである「Team」や「Enterprise」プランでは、データが学習に利用されることはありません。

「Team」プランは中小企業や部門単位での利用を想定しており、Webサイトからすぐに申し込めます。「Enterprise」プランはより大規模な組織向けで、高度なセキュリティ基準への対応や、専任担当者によるサポートなど、エンタープライズレベルの要求に応える機能が提供されています。

ChatGPT企業アカウントが急速に広まった理由

ChatGPTの企業アカウントが、これほどまでに多くの企業で導入が進んでいるのには、明確な理由があります。圧倒的な業務効率化の実現と、自社システムと連携できる高度なカスタマイズ性が、その大きな要因です。

それぞれの理由について、詳しく見ていきましょう。

圧倒的な業務効率化と生産性向上

企業がChatGPTを導入する最大の理由は、その驚異的な業務効率化能力にあります。

これまで人間が時間をかけて行っていた、メールの作成、会議の議事録要約、企画書の構成案作成といった定型的なタスクを、ChatGPTは瞬時にこなします。

これにより、従業員はより創造的で付加価値の高い業務に集中できるようになり、組織全体の生産性が飛躍的に向上します。

また、情報収集や市場分析、データ整理といった作業も高速化できるため、意思決定のスピードアップにも繋がります。

API連携による高度なカスタマイズ性

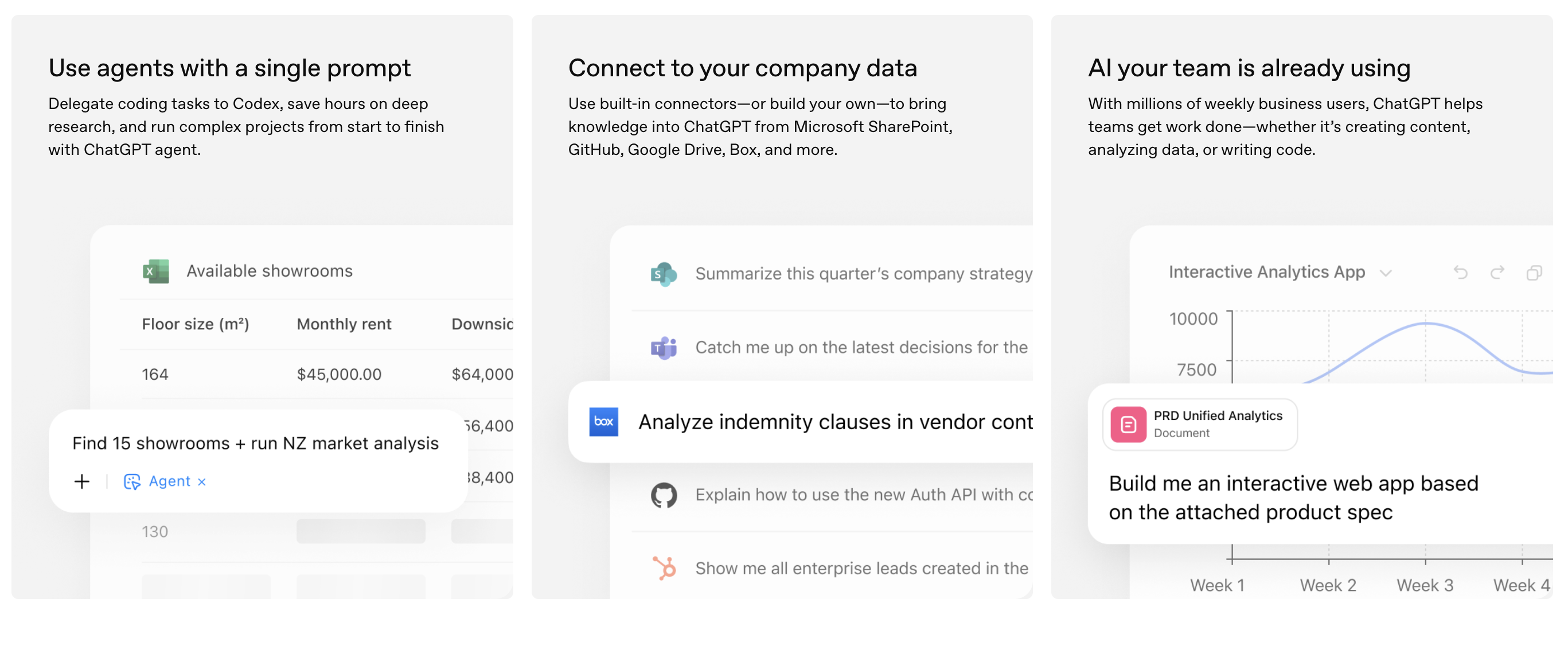

ChatGPTは、API(Application Programming Interface)を通じて、企業が既に利用している様々なシステムやアプリケーションと連携できます。

例えば、社内のチャットツールに組み込んで問い合わせ対応を自動化したり、顧客管理システム(CRM)と連携させて営業報告書を自動生成したりすることが可能です。

このように、既存の業務フローにChatGPTを柔軟に組み込めるカスタマイズ性の高さが、多くの企業にとって大きな魅力となっています。

自社の特定のニーズに合わせて機能を拡張できるため、導入効果を最大化することができます。

【プラン別】ChatGPT企業アカウントの始め方と料金

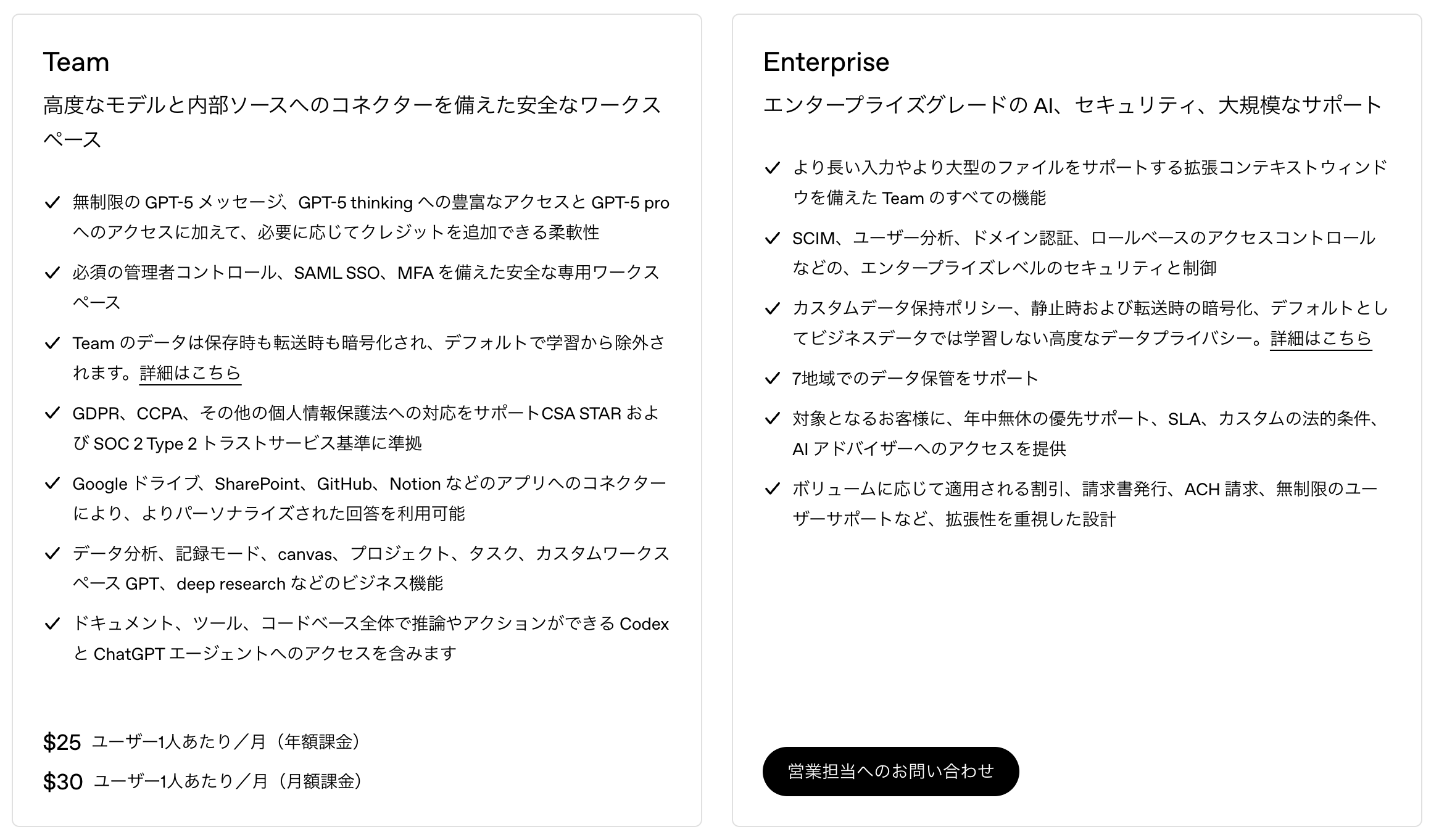

ChatGPTの企業向けアカウントには、主に「Team」と「Enterprise」の2つのプランが用意されています。ここでは、それぞれのプランの始め方と料金体系について解説します。

自社の規模や利用目的に合わせて、最適なプランを選択するための参考にしてください。

ChatGPT Teamプランの始め方と料金

ChatGPT Teamプランは、中小企業や特定の部門でのスピーディーな導入に適したプランです。

公式サイトから直接申し込むことができ、クレジットカードを登録すればすぐに利用を開始できます。最低2ユーザーから契約可能です。

料金は、月払いの場合は1ユーザーあたり月額30ドル、年払いの場合は月額25ドル相当となります。

Plusプランの全機能に加え、チーム用の共有ワークスペースや管理コンソールが利用できるなど、共同作業を効率化するための機能が充実しています。

こちらはOpenAIの公式サイトです。Teamプランに関する最新の機能や利用上限について詳細を確認できます。

https://chatgpt.com/ja-JP/for-business/business

ChatGPT Enterpriseプランの始め方と料金

ChatGPT Enterpriseプランは、より高度なセキュリティと管理機能が求められる大企業向けの最上位プランです。

このプランの導入には、公式サイトの問い合わせフォームから営業担当者への連絡が必要です。その後、ヒアリングを通じて企業の具体的な要件や規模に応じた最適なプランと料金が見積もられます。

料金は公開されていませんが、一般的にユーザー数や利用する機能に応じて変動します。

SSO(シングルサインオン)による認証統合や、SOC 2 Type 2などのセキュリティコンプライアンスへの準拠、利用状況の高度な監査機能など、大企業での安全な運用を支える機能が網羅されています。

こちらはChatGPT Enterpriseの公式紹介ページです。導入に関する問い合わせはこちらから行うことができます。 https://openai.com/enterprise

ChatGPT企業アカウントを法人利用する3つの手段

企業がChatGPTを安全かつ効果的に利用するためには、主に3つの方法があります。公式プランを直接契約する方法、APIを利用して自社開発する方法、そしてMicrosoftが提供するAzure OpenAI Serviceを利用する方法です。

それぞれの特徴を理解し、自社の技術力やセキュリティポリシーに合った手段を選びましょう。

公式法人向けプランを契約する

最も手軽で一般的な方法は、OpenAIが提供する公式の法人向けプラン(TeamまたはEnterprise)を契約することです。

この方法のメリットは、特別な開発知識がなくても、すぐに安全な環境でChatGPTの利用を開始できる点です。

管理コンソールを通じてユーザーの追加や削除が簡単に行え、利用状況の管理も容易です。セキュリティ面でも、入力データがAIの学習に利用されないことが保証されているため、安心して導入できます。

ChatGPT APIを利用して開発する

自社の既存システムや独自のアプリケーションにChatGPTの機能を組み込みたい場合は、APIを利用した開発が有効です。

APIを利用すれば、入力したデータがOpenAIのモデル学習に使われることはないと規約で定められています。

この方法を選択すると、業務フローに最適化された、完全にオリジナルのAIツールを構築できます。ただし、導入にはプログラミングの知識を持つエンジニアが必要となり、開発コストと時間がかかる点を考慮する必要があります。

Azure OpenAI Serviceを利用する

より高度なセキュリティと安定した運用環境を求める企業には、Microsoftが提供するAzure OpenAI Serviceの利用が推奨されます。

このサービスは、Microsoft Azureの堅牢なセキュリティ基盤上でOpenAIの言語モデルを利用できるものです。

閉域網接続(ExpressRoute)に対応しているため、インターネットを介さずにデータをやり取りでき、機密情報を扱う金融機関や医療機関などでも安心して利用できます。

自社のAzure環境と統合しやすく、アクセス管理やコンプライアンス対応の面で大きなメリットがあります。

ChatGPT企業アカウントを導入するメリット

ChatGPTの企業アカウントを導入することは、単なる業務効率化に留まらない、多くのメリットを企業にもたらします。迅速な環境構築から、高度なセキュリティの確保、そしてRAGのような独自機能の活用まで、その利点は多岐にわたります。

ここでは、企業アカウント導入の主なメリットを4つの側面から解説します。

利用環境のスピーディーな構築

公式の法人向けプランを利用する場合、専門的なIT知識がなくても、Webサイトからの申し込みだけで迅速に利用環境を構築できます。

数ステップの手続きで、従業員がすぐに使える安全なAI環境が整うため、導入のハードルが非常に低いのが特徴です。

これにより、PoC(概念実証)などを素早く開始し、早期に導入効果を検証することが可能になります。

業務活用促進・定着の支援

多くの法人向けChatGPTサービスでは、導入後の活用を支援するためのサポートが提供されています。

例えば、従業員向けの研修やワークショップ、各部署の業務に合わせたプロンプトの作成支援などです。

こうしたサポートを活用することで、AIに不慣れな従業員でもスムーズに利用を開始でき、組織全体への定着を促進します。

結果として、導入効果を最大化し、全社的な生産性向上に繋げることができます。

情報漏洩を防ぐ高度な安全性・セキュリティの担保

企業アカウントの最大のメリットは、その高度なセキュリティです。

入力した情報がAIの学習に利用されることがないため、顧客情報や社内の機密データを扱う業務でも、情報漏洩のリスクを心配することなく活用できます。

特にEnterpriseプランやAzure OpenAI Serviceでは、国際的なセキュリティ基準に準拠しており、厳格なデータ管理が求められる企業でも安心して導入することが可能です。

RAGなどの独自機能の利用

企業アカウントでは、RAG(Retrieval-Augmented Generation:検索拡張生成)と呼ばれる先進的な機能を利用できます。

これは、ChatGPTの広範な知識ベースに、企業独自の社内文書やマニュアル、データベースといった内部情報を連携させる技術です。

RAGを活用することで、AIは社内の最新情報や独自ルールに基づいた、より正確で専門的な回答を生成できるようになります。これにより、社内からの問い合わせ対応や、特定の業務に特化した高精度なAIアシスタントの構築が可能になります。

こちらはRAG(検索拡張生成)の技術について包括的に解説した学術論文です。より専門的な仕組みを理解したい方におすすめです。 https://arxiv.org/abs/2312.10997

ChatGPT企業アカウントの業務に役立つ活用方法と事例

ChatGPTの企業アカウントは、日々の様々な業務シーンでその能力を発揮します。社内データと連携した高精度な回答生成から、定型業務の一括処理、さらにはクリエイティブなコンテンツ作成まで、その活用範囲は広大です。

ここでは、具体的な活用方法と企業の導入事例を紹介します。

自社の保有データに基づく高精度な回答の生成

RAG(検索拡張生成)機能を用いることで、社内規定や製品マニュアル、過去の議事録といった企業が保有する独自のデータをChatGPTに読み込ませることができます。

これにより、「〇〇製品のトラブルシューティング方法を教えて」「社内の経費精算のルールを教えて」といった質問に対して、外部の一般的な情報ではなく、自社の正確な情報に基づいた回答を即座に得られます。

これは社内のナレッジ共有を促進し、問い合わせ対応の工数を大幅に削減します。

メール・企画書・議事録作成などのタスク一括処理

日常的なデスクワークも、ChatGPTの得意分野です。

例えば、顧客への丁寧なお礼メールの作成、新しいプロジェクトの企画書の骨子作成、長時間の会議の音声データからの議事録要約などを、わずかな指示で一括処理できます。

これにより、従業員は単純作業から解放され、より戦略的で創造的な業務に時間を割くことが可能になります。

テキスト・画像・プログラムコードの自動生成

ChatGPTは、文章だけでなく、プレゼンテーション資料に使うイラストや、Webサイトのバナー画像、さらには業務を自動化するための簡単なプログラムコードまで生成できます。

「新製品のキャンペーン用のSNS投稿文と画像を3パターン作って」といった指示で、複数のクリエイティブ案を短時間で得ることができます。

これにより、マーケティング活動や開発業務のスピードと質を向上させることが可能です。

市場リサーチ・競合分析・情報要約

新規事業の立案やマーケティング戦略を策定する上で欠かせない、市場調査や競合分析も効率化できます。

「日本のSaaS市場の最新トレンドと主要な競合プレイヤーについてまとめて」と指示するだけで、膨大なWeb情報から要点を整理し、簡潔なレポートとして出力してくれます。

これにより、情報収集にかかる時間を大幅に短縮し、迅速な意思決定を支援します。

【MOTEX社の事例】ChatGPT企業アカウント活用による業務効率化

セキュリティソフトウェア開発を手掛けるエムオーテックス株式会社(MOTEX)では、ChatGPTを業務に積極的に取り入れています。

例えば、マーケティング部門では、製品紹介ブログ記事の草案作成や、広告のキャッチコピーのアイデア出しに活用し、コンテンツ制作の時間を短縮しています。

また、開発部門では、プログラムコードのレビューや、バグの修正案の提示に利用することで、開発プロセスの効率化と品質向上を実現しています。

社内ルールの整備や従業員への教育を徹底することで、セキュリティリスクを管理しながら、全社的な生産性向上に繋げています。

ChatGPT企業アカウント利用時のセキュリティリスク

ChatGPTは非常に便利なツールですが、企業で利用する際には、そのセキュリティリスクを正しく理解し、対策を講じることが不可欠です。機密情報の漏洩や著作権の侵害など、ビジネスに深刻な影響を与えかねないリスクが存在します。

ここでは、企業が特に注意すべき3つのリスクについて解説します。

機密情報・個人情報の漏洩リスク

最も注意すべきは、機密情報や個人情報の漏洩リスクです。

特に、個人向けの無料プランを利用した場合、入力した情報がAIの学習データとして利用され、意図せず外部に漏洩する可能性があります。

例えば、顧客リストや開発中の製品情報などをプロンプトに入力してしまうと、他のユーザーへの回答にその情報が利用されてしまう危険性もゼロではありません。

法人向けプランを利用することが、このリスクを回避する上での大前提となります。

著作権侵害のリスク

ChatGPTが生成した文章や画像が、既存の著作物と酷似している場合、意図せず著作権を侵害してしまうリスクがあります。

AIはインターネット上の膨大なデータを学習しているため、その生成物には学習元データの一部が含まれている可能性があるからです。

特に、AIが生成したコンテンツをそのままブログ記事や広告などに利用する際には、コピーコンテンツチェックツールを使用するなど、オリジナリティを確認するプロセスが重要になります。

誤情報(ハルシネーション)の発信リスク

ChatGPTは、事実と異なる情報を、あたかも真実であるかのように生成することがあります。これは「ハルシネーション(幻覚)」と呼ばれています。

この誤情報を社内文書や顧客への回答に利用してしまうと、企業の信頼を損なう事態に繋がりかねません。

AIの回答はあくまでも「参考情報」と位置づけ、必ず人間の目でファクトチェック(事実確認)を行うことが極めて重要です。特に、統計データや専門的な情報を扱う際には、信頼できる情報源との照合が必須です。

こちらはChatGPTでハルシネーションを防ぐ方法について解説した記事です。 合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/use-case/chatgpt-prevent-hallucination/

ChatGPT企業アカウントを安全に利用するためのセキュリティ対策

ChatGPTを企業で安全に活用するためには、リスクを理解するだけでなく、具体的なセキュリティ対策を組織として実施することが不可欠です。利用ルールの策定からシステム的な設定まで、多層的な対策を講じることで、情報漏洩やコンプライアンス違反を防ぎます。

ここでは、企業が実践すべき4つの重要なセキュリティ対策を解説します。

原則として個人向けプランは使用しない

企業でChatGPTを利用する際の最も基本的なルールは、従業員による個人向けプラン(無料版やPlus)の業務利用を禁止することです。

前述の通り、個人向けプランは入力データがAIの学習に利用される可能性があり、情報漏洩の温床となり得ます。

必ず、データが学習に利用されないことが保証されている「Team」や「Enterprise」といった法人向けプラン、または同等のセキュリティレベルを持つ外部サービスを導入・利用するように徹底しましょう。

ChatGPT企業アカウントの利用に関するポリシーを策定・周知する

ChatGPTを導入する際には、必ず社内向けの利用ガイドラインやポリシーを策定し、全従業員に周知徹底することが重要です。

このポリシーには、「どのような情報を入力してはいけないか(例:個人情報、顧客の機密情報)」、「生成物の取り扱いに関するルール(例:ファクトチェックの義務、著作権の確認方法)」、「問題が発生した際の報告手順」などを具体的に明記します。

定期的な研修会などを通じて、従業員のセキュリティ意識を高める取り組みも欠かせません。

生成AIによる作成物が誤情報や著作権侵害に該当しないか確認する

ChatGPTが生成したコンテンツを外部に公開したり、公式なドキュメントとして使用したりする前には、必ずダブルチェックのプロセスを設けるべきです。

まずは、内容に誤情報(ハルシネーション)が含まれていないか、信頼できる情報源と照らし合わせてファクトチェックを行います。

次に、専用のツールなどを用いて、他者の著作物を無断で複製していないか、コピーコンテンツのチェックを実施します。

これらの確認作業を怠ると、企業の信用失墜や法的なトラブルに発展する可能性があります。

ChatGPT企業アカウントに機密データを入力しない設定

一部の法人向けサービスでは、特定のキーワードやデータパターンをシステム側で検知し、機密情報がChatGPTに入力されるのを未然に防ぐ機能(DLP:Data Loss Prevention)が提供されています。

例えば、「マイナンバー」や「顧客ID」といった文字列が含まれるプロンプトの送信をブロックする設定が可能です。

このようなシステム的な制御を導入することで、従業員のヒューマンエラーによる情報漏洩のリスクをさらに低減させることができます。

法人向けChatGPT企業アカウントサービスのタイプと選び方

公式のChatGPTプラン以外にも、多くのベンダーが独自の強みを持った法人向けChatGPTサービスを提供しています。自社の目的や課題に合わせて最適なサービスを選ぶためには、これらのサービスがどのようなタイプに分類されるかを理解することが重要です。

ここでは、サービスのタイプを4つに分類し、それぞれの特徴と選び方のポイントを解説します。

(1)示唆・提案に強みを持つタイプ

このタイプのサービスは、単に情報を提供するだけでなく、データ分析に基づいた戦略的な示唆や、新しい企画のアイデア出し、営業提案の質の向上などを得意とします。

市場データや社内の営業実績などを分析し、「次に取るべきアクション」や「顧客への効果的なアプローチ方法」などを具体的に提案してくれます。

経営企画部門やマーケティング部門、営業部門などで、より高度な意思決定支援を求めている企業に適しています。

(2)データ活用に強みを持つタイプ

社内に蓄積された膨大なデータを有効活用したい企業には、このタイプが最適です。

RAG(検索拡張生成)技術を中核とし、社内文書、マニュアル、データベースなどをChatGPTと連携させることで、社内情報に関するあらゆる質問に正確に回答するAIアシスタントを構築できます。

情報システム部門やカスタマーサポート部門での問い合わせ対応の効率化や、全社的なナレッジマネジメントの強化を目指す企業におすすめです。

(3)プロンプトが充実しているタイプ

「ChatGPTを導入したいが、従業員がうまく使いこなせるか不安」という企業には、このタイプが有効です。

様々な業務シーンを想定した高品質なプロンプト(指示文)のテンプレートが豊富に用意されており、AIの専門知識がない従業員でも、テンプレートを選ぶだけで質の高い回答を簡単に得ることができます。

全社的にAIの利用を促進し、早期に活用を定着させたいと考えている企業に適しています。

(4)スモールスタートしやすいタイプ

まずは特定の部署や小規模なチームでChatGPTを試してみたい、というニーズに応えるのがこのタイプです。

比較的安価な月額料金で、少人数から利用を開始できるプランが提供されています。

OpenAI公式の「Team」プランもこのタイプに該当します。

導入コストを抑えながら、まずはAI活用の効果を具体的に検証したいスタートアップや中小企業、大企業の新規事業部門などに最適です。

【タイプ別】おすすめのChatGPT企業アカウント向けサービス14選

ここでは、前述した4つのタイプ別に、具体的なおすすめの法人向けChatGPTサービスを紹介します。それぞれのサービスが持つ特徴を比較し、自社のニーズに最も合致するサービス選定の参考にしてください。

(※ここに具体的なサービス名14選をタイプ別にリストアップし、それぞれの簡潔な特徴を記述します。検索結果に基づき、最新の情報を反映させる必要があります。)

示唆・提案に強みを持つおすすめサービス

- サービスA: 業界動向と自社データを組み合わせた高度な市場分析レポートを自動生成。

- サービスB: 営業支援に特化し、過去の商談履歴から成功パターンを分析し、次のアポイントに向けた最適な提案スクリプトを作成。

- サービスC: 経営ダッシュボードと連携し、日々の業績データから課題を抽出し、具体的な改善策を提案。

データ活用に強みを持つおすすめサービス

- ChatSense: PDFやExcelなど多様な形式の社内ドキュメントを読み込ませ、セキュアな環境で社内情報に関する質問応答システムを構築可能。回答の根拠となる文書も提示。

- exaBase 生成AI: 高いセキュリティ環境で社内外のデータを活用。グループ単位でのデータ共有設定など、柔軟な権限管理が強み。

- サービスF: クラウドストレージと直接連携し、常に最新の社内ドキュメントをAIが参照できる環境を実現。

プロンプトが充実しているおすすめサービス

- 法人GAI: 12の業種に特化した100種類以上のプロンプトテンプレートを標準搭載。専門的な業務でもすぐに活用を開始できる。

- JAPAN AI Chat: カスタマーサポートからマーケティング、バックオフィスまで、様々な職種ですぐに使えるプロンプトテンプレートが豊富。

- サービスI: ユーザーが作成した優れたプロンプトを社内で共有し、テンプレートとして蓄積していく機能が充実。

スモールスタートしやすいタイプ

- ChatGPT Team: OpenAI公式プラン。月額25ドル/ユーザー(年払い)からと比較的低コストで、2名から導入可能。

- ChaChatアシスト: 1IDあたり月額換算200円から利用できるプランもあり、コストを抑えて全社展開を目指す企業に最適。

- サービスL: 初期費用無料で、利用した分だけ支払う従量課金プランを提供。

- サービスM: 中小企業向けに特化した導入サポートが手厚く、初めてのAI導入でも安心。

- サービスN: 無料トライアル期間が長く、じっくりと機能を試してから本格導入を決定できる。

ChatGPT企業アカウントはスマホでも利用できる?

はい、ChatGPTはスマートフォンでも利用可能です。専用の公式アプリが提供されており、外出先や移動中でも手軽にAIアシスタントを活用できます。ただし、法人プランで利用する際にはいくつか注意点があります。

ここでは、スマホアプリの利用方法と、法人プランにおける注意点を解説します。

スマートフォンアプリの利用方法

OpenAIは、iOSとAndroidの両方向けに公式のChatGPTアプリをリリースしています。

App StoreまたはGoogle Playから無料でダウンロードでき、Web版と同じアカウントでログインすれば、過去の会話履歴などを同期して利用することが可能です。

音声入力機能も搭載されているため、キーボードでの入力が難しい場面でもスムーズに操作できます。

移動中にメールの返信案を作成したり、急なアイデアをメモしたりと、ビジネスの機動力を高める上で非常に便利です。

法人プラン(Team/Enterprise)での注意点

法人プラン(Team/Enterprise)のアカウントでスマートフォンアプリにログインして利用すること自体は可能です。

ただし、企業として利用を許可する際には、セキュリティポリシーを明確にしておく必要があります。

例えば、個人所有のスマートフォンでの業務利用(BYOD)をどこまで許可するか、紛失・盗難時の情報漏洩対策をどうするか、といった点を定めておくことが重要です。

また、管理コンソールからはPCでの利用かスマホでの利用かを区別して監査することが難しい場合もあるため、利用状況のモニタリング方法についても事前に確認しておくとよいでしょう。

ChatGPT企業アカウントを有効活用するためのポイント

ChatGPTの企業アカウントを導入するだけで、自動的に生産性が向上するわけではありません。その効果を最大化するためには、戦略的なアプローチが不可欠です。

ここでは、導入を成功に導くための3つの重要なポイントを解説します。

導入目的と利用範囲を明確にする

まず最も重要なのは、「何のためにChatGPTを導入するのか」という目的を具体的に設定することです。

「全社の問い合わせ対応工数を30%削減する」「マーケティングコンテンツの制作時間を半分にする」など、定量的な目標を立てることが望ましいです。

また、最初は特定の部署や業務に絞ってスモールスタートし、成功事例を作ってから全社に展開するなど、利用範囲を段階的に広げていく計画を立てることも、スムーズな導入と定着に繋がります。

従業員への継続的な教育を実施する

ChatGPTを使いこなすには、ある程度の慣れとスキル、特に質の高い回答を引き出すための「プロンプト(指示文)」を作成する能力が求められます。

導入時には基本的な使い方に関する研修を実施するだけでなく、定期的に活用事例を共有する会を設けたり、部署ごとに特化したプロンプトの勉強会を開催したりするなど、継続的な教育の機会を提供することが重要です。

従業員全体のAIリテラシーを向上させることが、投資対効果を高める鍵となります。

費用対効果を定期的に検証し改善する

ChatGPTの利用にはコストがかかるため、その費用に見合った効果が出ているかを定期的に検証する必要があります。

導入前に設定した目標(KPI)の達成度を測定し、思うような効果が出ていない場合は、その原因を分析しなくてはなりません。

利用率が低い部署があればヒアリングを行って課題を特定したり、より効果的なプロンプトのテンプレートを共有したりするなど、継続的に改善活動(PDCAサイクル)を回していくことが、ChatGPTを真に企業の力としていくために不可欠です。

ChatGPT導入で失敗する企業と成功する企業、その差は「目的」にあり

ChatGPTの導入を急ぐ企業が増える一方で、「期待したほどの効果が出ない」という声も聞こえ始めています。実は、ツールの導入自体が目的化してしまい、生産性向上に繋がらないケースは少なくありません。ある調査によれば、生成AIを導入した企業が直面する課題の上位には「費用対効果が不明確」であることが挙げられています。では、成功する企業は何が違うのでしょうか。この記事では、導入効果を最大化するための、目的設定の重要性について解説します。

ChatGPT導入で「失敗」する企業の典型的なパターン

「とりあえず導入して、あとは従業員に任せる」というアプローチは、最も失敗しやすいパターンです。目的が曖昧なままでは、従業員は何をどう使えば良いのか分からず、利用は一部のリテラシーの高い社員に偏りがちになります。結果として、稀に便利な使い方がされるだけで、組織全体の業務効率化には結びつきません。これでは、せっかくの投資も宝の持ち腐れです。具体的には、以下のような状況に陥りがちです。

- 利用目的の欠如:何のために使うのか、どんな課題を解決したいのかが定義されていない。

- 効果測定の不在:導入によってどれだけ業務が効率化されたのかを測る指標(KPI)がない。

- 活用ルールの未整備:セキュリティリスクや活用方法に関するガイドラインがなく、利用が定着しない。

引用元:

株式会社MM総研の調査によると、生成AIの導入・活用における課題として、「費用対効果が分かりにくい」(26.7%)、「従業員のITリテラシーが高くない」(22.0%)などが上位に挙げられています。(株式会社MM総研「法人における生成AIの導入状況・意向調査」2024年6月)

「成功」する企業が行う、目的ドリブンの導入アプローチ

一方、ChatGPTの導入に成功している企業は、ツール導入をゴールではなくスタートと捉えています。彼らはまず、解決したい業務課題を明確に特定することから始めます。

アプローチ①:課題解決の「目的」を具体的に設定する

例えば、「マーケティング部門のブログ記事作成時間を月20時間削減する」「カスタマーサポートの一次回答率を15%向上させる」といった、定量的で具体的な目標を設定します。この目的があることで、評価基準が明確になり、費用対効果の検証も可能になります。

アプローチ②:「スモールスタート」で成功体験を積む

いきなり全社展開するのではなく、まずは課題が明確な特定の部署やチームで試行的に導入します。そこで小さな成功事例を作り、効果的な使い方やノウハウを蓄積してから、他部署へと展開していくのです。このプロセスを経ることで、全社導入時の失敗リスクを大幅に低減できます。

アプローチ③:継続的な「教育」と「改善」を行う

導入時の研修だけでなく、定期的に活用事例の共有会を開いたり、より効果的なプロンプトのテンプレートを配布したりするなど、従業員のスキルアップを継続的に支援します。利用状況のデータを分析し、使われていない部署にはヒアリングを行うなど、PDCAサイクルを回し続けることが、活用を組織文化として根付かせる鍵となります。

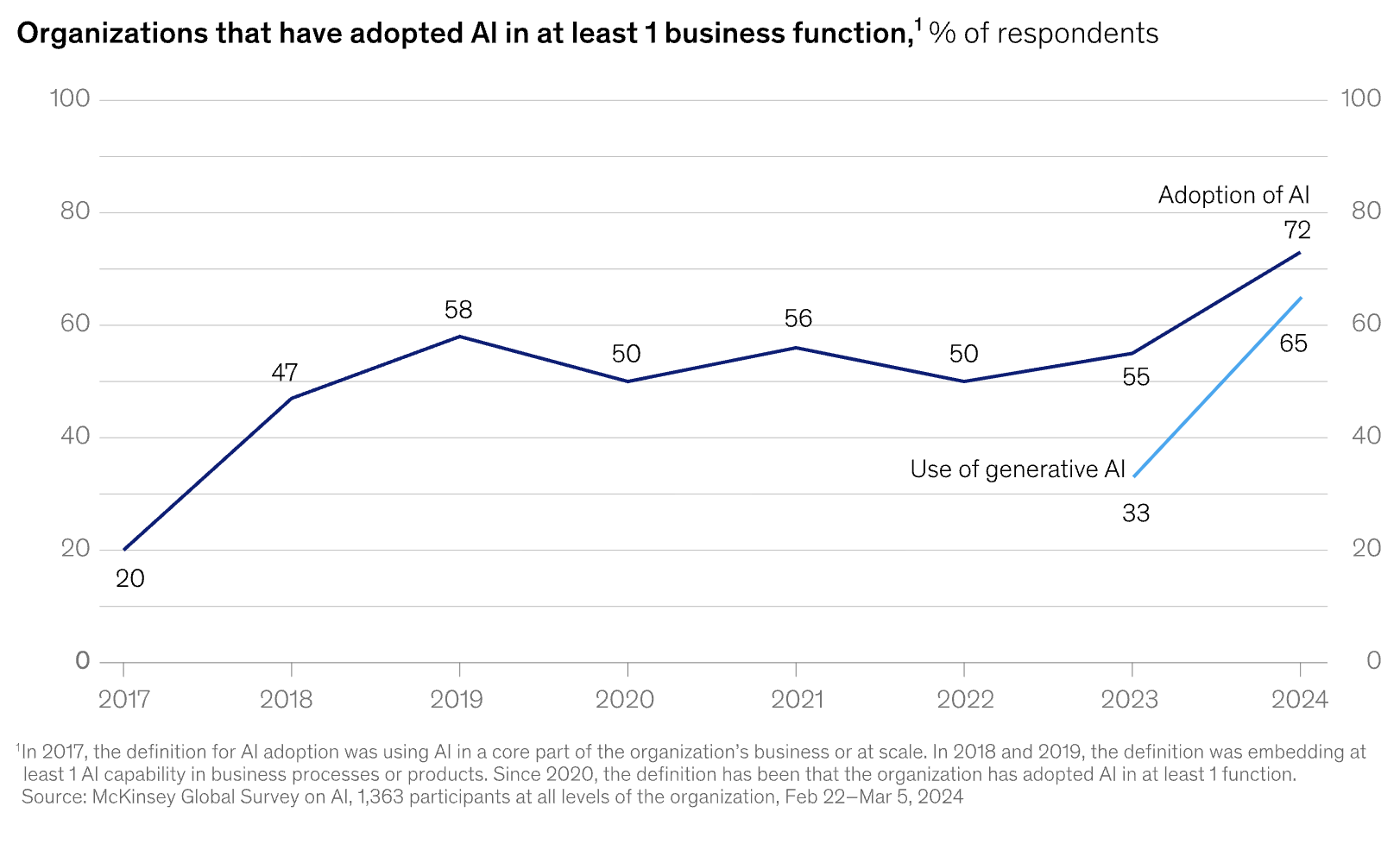

こちらは大手コンサルティングファームMcKinsey & CompanyによるAIの現状に関するレポートです。企業のAI活用における課題や価値創出について深く考察されています。

https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/the-state-of-ai-2024

まとめ

企業はChatGPT導入による業務効率化を期待する一方で、「どのプランを選べばいいかわからない」「セキュリティ対策が不安」「導入後の活用が定着しない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhubです。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。