「ChatGPTを会社で導入したいけど、どのプランを選べばいいかわからない…。」

「セキュリティは大丈夫?会社で契約する場合の注意点があれば知りたい。」

こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?

本記事では、ChatGPTを会社で契約するための具体的な方法6選と、それぞれの料金、メリット、注意点について詳しく解説しました。

上場企業を含む多くの企業で生成AIの導入支援を行っている専門家の視点から、プランの選び方や導入を成功させるためのポイントまで、網羅的にご紹介します。

この記事を読めば、あなたの会社に最適なChatGPTの導入方法がきっと見つかります。ぜひ最後までご覧ください。

そもそもChatGPTとは?会社で契約する前に知るべき基本

ここからは、ChatGPTの基本的な概要と、企業利用における可能性について解説します。

- ChatGPTは会話型の「AIチャットボット」

- ChatGPTの基本的な機能と役割

- ChatGPTが企業にもたらす大きな可能性

基本的な知識を再確認することで、会社での具体的な活用イメージが湧きやすくなります。それでは、1つずつ順に見ていきましょう。

ChatGPTは会話型の「AIチャットボット」

ChatGPTは、OpenAIが開発した自然言語処理モデルを用いたAIチャットボットです。人間と対話しているかのような、自然で精度の高い文章を生成できるのが最大の特徴です。

従来のチャットボットと異なり、非常に幅広い知識を持ち、文脈を理解した上での複雑な対話が可能です。

単なる質疑応答だけでなく、文章の要約や翻訳、アイデア出し、プログラミングコードの生成など、多岐にわたるタスクをこなせる能力を持っています。

ChatGPTの基本的な機能と役割

ChatGPTの基本的な機能は、ユーザーが入力したテキスト(プロンプト)に対して、テキストで回答を生成することです。

その応用範囲は広く、ビジネスシーンにおいては、メールや企画書の草案作成、議事録の要約、市場調査のための情報収集、FAQの自動応答など、さまざまな役割を担うことができます。

これらの定型的な業務をChatGPTに任せることで、従業員はより創造的で付加価値の高い業務に集中できるようになります。

こちらは日本語対応のAIプロンプトテンプレート集です。 合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/useful/ai-prompt-japanese/

ChatGPTが企業にもたらす大きな可能性

ChatGPTを企業活動に組み込むことで、抜本的な業務効率化と生産性の向上が期待できます。

例えば、カスタマーサポート部門では24時間365日の問い合わせ対応が可能になり、顧客満足度の向上に繋がります。

また、マーケティング部門では、広告コピーやSNS投稿のアイデアを瞬時に大量に生成できます。開発部門では、コード生成やデバッグ作業を効率化できます。このように、あらゆる部門で業務改革をもたらす大きな可能性を秘めています。

こちらは、生成AIがコンサルタントのタスク完了時間や成果物の質に与える影響を調査したハーバード・ビジネス・スクールの研究論文です。合わせてご覧ください。 https://academic.oup.com/qje/article/140/2/889/7990658

ChatGPTを会社で契約する主要プランと代替案

会社でChatGPTを利用するには、主に6つの方法が考えられます。

- ①ChatGPT Teamプランで契約する

- ②ChatGPT Enterpriseプランで契約する

- ③ChatGPTのAPIを利用し自社でシステムを構築する

- ④各企業が提供するChatGPT法人向けサービスを利用する

- ⑤ChatGPT Plus(個人向け有料版)を会社で利用する

- ⑥ChatGPT(無料版)を会社で利用するのは可能か

それぞれの特徴や料金、セキュリティ面の違いを理解し、自社に最適なプランを選択することが重要です。1つずつ詳しく解説します。

①ChatGPT Teamプランで契約する

ChatGPT Teamは、中小規模のチームや部門での利用を想定した公式の法人向けプランです。

月額料金または年額料金で利用でき、管理コンソールを通じてユーザーの追加や削除が簡単に行えます。

Teamプランの大きな特徴は、入力したデータがAIの学習に利用されない点です。これにより、企業の内部情報を安心して扱うことができます。また、Plusプランよりも高速な応答や高度なデータ分析機能も利用可能です。

こちらはOpenAI公式サイトのChatGPT Teamプランの紹介ページです。最新の機能や料金体系はこちらでご確認ください。 https://openai.com/chatgpt/team/

②ChatGPT Enterpriseプランで契約する

ChatGPT Enterpriseは、大企業向けの最上位プランです。

高度なセキュリティとコンプライアンス要件に対応しており、SSO(シングルサインオン)や監査ログなどの機能が提供されます。

料金は個別見積もりとなり、利用人数や必要な機能に応じて変動しますが、その分、大規模な組織での利用に最適化された手厚いサポートと管理機能が魅力です。企業の重要データを扱い、全社的にAI活用を推進したい場合に最適な選択肢と言えるでしょう。

③ChatGPTのAPIを利用し自社でシステムを構築する

より柔軟な活用を目指すなら、ChatGPTのAPI(Application Programming Interface)を利用して、自社独自のシステムやアプリケーションに組み込む方法があります。

この方法では、自社の業務フローに完全に統合されたAIツールを開発できます。

料金はAPIの利用量に応じた従量課金制です。開発には専門的な知識とコストが必要になりますが、既存の社内システムと連携させることで、活用の幅を無限に広げられる可能性があります。

④各企業が提供するChatGPT法人向けサービスを利用する

自社での開発が難しい場合、多くのITベンダーが提供しているChatGPTを組み込んだ法人向けサービスを利用するのも有効な手段です。

これらのサービスは、特定の業界や業務に特化した機能を追加していたり、日本語での手厚いサポートが受けられたりするメリットがあります。

また、セキュリティ対策が強化されていることが多く、導入のハードルが低い点も魅力です。API利用と公式プランの中間的な選択肢として、多くの企業に選ばれています。

⑤ChatGPT Plus(個人向け有料版)を会社で利用する

ChatGPT Plusは、個人向けの有料プランですが、会社で契約し、少人数のチームで利用することも考えられます。

月額20ドルと比較的安価で、無料版よりも高性能なモデルや、プラグインなどの拡張機能を利用できるのがメリットです。

ただし、あくまで個人向けプランであるため、ユーザー管理機能はなく、セキュリティポリシー上、入力データが学習に使われる可能性もゼロではありません。業務で利用する際は、会社のルールを明確に定めておく必要があります。

⑥ChatGPT(無料版)を会社で利用するのは可能か

無料版のChatGPTを会社で利用すること自体は可能ですが、ビジネス利用には推奨されません。

最大の懸念点は、入力した情報がAIの学習データとして利用される可能性があることです。

機密情報や個人情報を誤って入力してしまうと、重大な情報漏洩インシデントに繋がるリスクがあります。また、アクセスが集中すると利用できなくなるなど、安定性にも欠けるため、本格的な業務利用には法人向けプランの契約が不可欠です。

ChatGPTを会社で契約するメリット

ChatGPTを会社で契約し、適切に活用することで、企業は多くのメリットを享受できます。

- メリット1:社員の業務効率が飛躍的に向上する

- メリット2:社内Q&Aや問い合わせ対応を自動化できる

- メリット3:社内情報を横断的に検索可能になる

これらのメリットは、企業の競争力を直接的に高める要素となります。それでは、具体的にどのような効果が期待できるのかを見ていきましょう。

メリット1:社員の業務効率が飛躍的に向上する

ChatGPTの最大のメリットは、社員の業務効率を大幅に向上させる点にあります。

メール作成、資料の要約、翻訳、アイデア出しといった日常的なタスクをChatGPTに任せることで、社員は本来注力すべきコア業務に多くの時間を割くことができます。

特に、定型的で時間のかかる作業を自動化することで、組織全体の生産性が向上し、残業時間の削減や働き方改革にも繋がります。

こちらは、生成AIがコンサルタントのタスク完了時間や成果物の質に与える影響を調査したハーバード・ビジネス・スクールの研究論文です。合わせてご覧ください。 https://academic.oup.com/qje/article/140/2/889/7990658

メリット2:社内Q&Aや問い合わせ対応を自動化できる

社内の規定や手続きに関する問い合わせは、人事や総務部門の大きな負担となっています。

ChatGPTを活用して社内情報に特化したAIチャットボットを構築すれば、これらの問い合わせ対応を24時間365日自動化できます。

社員はいつでも必要な情報をすぐに入手できるようになり、利便性が向上します。同時に、管理部門の担当者はより専門的な業務に集中できるため、組織全体の効率化が図れます。

メリット3:社内情報を横断的に検索可能になる

多くの企業では、情報が社内の様々なシステムやフォルダに散在し、必要な情報を探すのに時間がかかるという課題を抱えています。

ChatGPTと社内データ検索システムを連携させることで、自然な言葉で質問するだけで、社内ドキュメントやデータベースから関連情報を横断的に探し出し、要約して提示することが可能になります。

これにより、情報のサイロ化を防ぎ、知識の共有を促進することで、組織全体の意思決定のスピードと質を高めることができます。

ChatGPTに社内データを正確かつ安全に学習させる方法について知りたい方は、こちらの記事も合わせてご覧ください。社内データ活用事例や企業導入事例についても網羅的に解説しております。

ChatGPTを会社で契約する際のプランの選び方・比較

自社に最適なプランを選ぶためには、いくつかの視点から比較検討することが重要です。

- 各プランの料金・機能の比較表

- セキュリティ要件で選ぶ

- 利用規模や目的に合わせて選ぶ

ここでは、プラン選定の際に役立つ比較のポイントを解説します。これらの情報を参考に、自社の状況に合った最適な選択を行いましょう。

各プランの料金・機能の比較表

まずは、主要なプランの料金体系と基本機能を一覧で比較してみましょう。

| プラン | 料金体系 | 主な対象 | データ学習利用 | 管理機能 |

| 無料版 | 無料 | 個人 | あり | なし |

| Plus | 月額$20 | 個人・小規模 | なし(設定可) | なし |

| Team | 月額$25〜/人 | 中小企業 | なし | あり |

| Enterprise | 要問合せ | 大企業 | なし | 高度な機能 |

| API利用 | 従量課金 | 開発者・企業 | なし | 自社開発 |

このように、料金だけでなく、データの取り扱いや管理機能の有無がプランごとに大きく異なります。自社の予算と必要な機能を照らし合わせて検討することが第一歩です。

セキュリティ要件で選ぶ

ビジネスで利用する上で、セキュリティは最も重要な選定基準の一つです。

機密情報や個人情報を扱う可能性がある場合、入力したデータがAIの学習に利用されないことが絶対条件となります。

その点では、公式にデータ学習利用の停止を保証している「Team」や「Enterprise」プラン、あるいはAPI利用が基本となります。自社のセキュリティポリシーと照らし合わせ、どのレベルの安全性が求められるかを明確にしましょう。

利用規模や目的に合わせて選ぶ

どのくらいの人数で、どのような目的でChatGPTを利用するのかも、プラン選びの重要な判断材料です。

特定の部署や数名のチームでスモールスタートを切りたい場合は「Team」プランが適しています。

全社的に導入し、基幹システムとの連携も視野に入れるのであれば「Enterprise」プランが最適です。また、自社のサービスにAI機能を組み込みたい場合は「API利用」が前提となるでしょう。目的を明確にすることで、必要な機能や規模が見えてきます。

ChatGPTを会社で契約し導入するまでの4ステップ

ChatGPTの導入を成功させるためには、計画的なステップを踏むことが不可欠です。

- Step1:活用方針の検討と目的設定

- Step2:利用環境の構築とプラン選定

- Step3:試験的な開発・運用(PoC)の実施

- Step4:本格的な開発と全社展開

ここでは、会社でChatGPTを導入するまでの標準的なプロセスを4つのステップに分けて解説します。この流れに沿って進めることで、スムーズな導入が実現できます。

Step1:活用方針の検討と目的設定

最初に、ChatGPTを導入して「何を解決したいのか」「どのような価値を生み出したいのか」という目的を明確にします。

例えば、「問い合わせ対応の工数を50%削減する」「企画書の作成時間を30%短縮する」といった具体的な目標を設定します。

この段階で、どの業務に適用できそうか、どのような効果が期待できるかを議論し、社内での共通認識を形成することが重要です。

Step2:利用環境の構築とプラン選定

目的と方針が固まったら、次に行うのが利用環境の構築です。

セキュリティポリシーや利用ガイドラインを策定し、安全に使える体制を整えます。

その上で、前述の「プランの選び方」を参考に、自社の目的、規模、セキュリティ要件に最も合致するプランを選定します。この段階で、必要な予算の確保も進めておきましょう。

Step3:試験的な開発・運用(PoC)の実施

いきなり全社展開するのではなく、まずは特定の部署やチームで試験的に導入する「PoC(Proof of Concept:概念実証)」を実施します。

このスモールスタートを通じて、実際の業務でどの程度の効果があるのか、どのような課題が発生するのかを検証します。

PoCの結果を分析し、費用対効果を測定することで、本格導入に向けた具体的なデータと知見を得ることができます。

Step4:本格的な開発と全社展開

PoCで有効性が確認できたら、いよいよ本格的な開発と全社への展開を進めます。

PoCで見つかった課題を改善し、より使いやすい形にシステムを改修します。

同時に、全社員向けの研修会や説明会を実施し、AIを使いこなすためのリテラシー向上を図ります。導入後も定期的に効果測定を行い、継続的に改善していくことが、活用を定着させる鍵となります。

ChatGPTを会社で契約する際の注意点とリスク管理

ChatGPTは非常に便利なツールですが、会社で利用する際にはいくつかの注意点とリスクを理解し、適切に管理する必要があります。

- ①機密情報や個人情報の取り扱いに注意する

- ②誤った情報(ハルシネーション)を生成する可能性がある

- ③回答に偏見や攻撃的な内容が含まれるリスク

- ④著作権など他人の権利を侵害しないようにする

- ⑤従業員向けの利用ルール・マニュアルを策定する

これらのリスクを事前に把握し、対策を講じることが、安全なAI活用のために不可欠です。

①機密情報や個人情報の取り扱いに注意する

最も注意すべきは、機密情報や個人情報の漏洩リスクです。

無料版はもちろん、法人向けプランであっても、入力する情報には細心の注意を払う必要があります。

「どのような情報を入力してはいけないのか」を明確に定義したガイドラインを作成し、全従業員に周知徹底することが重要です。安易な情報の入力が、重大なセキュリティインシデントに繋がる可能性を常に意識しましょう。

②誤った情報(ハルシネーション)を生成する可能性がある

ChatGPTは、事実と異なるもっともらしい情報を生成することがあり、これは「ハルシネーション」と呼ばれています。

生成された情報を鵜呑みにせず、必ずファクトチェックを行う癖をつけることが重要です。

特に、統計データや専門的な情報、法的・医療的なアドバイスなど、正確性が求められる内容については、人間の専門家による確認が不可欠です。AIの回答はあくまで「下書き」や「参考情報」として捉えましょう。

こちらはChatGPTでハルシネーションを防ぐ方法について解説した記事です。 合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/use-case/chatgpt-prevent-hallucination/

③回答に偏見や攻撃的な内容が含まれるリスク

ChatGPTはインターネット上の膨大なテキストデータを学習しているため、そのデータに含まれる偏見や差別的な表現を反映してしまう可能性があります。

生成された文章が、特定の属性を持つ人々を傷つけたり、社会的な規範に反したりする内容でないか、注意深く確認する必要があります。

企業の公式な文章として利用する際には、特に慎重なチェックが求められます。

④著作権など他人の権利を侵害しないようにする

ChatGPTが生成した文章やコンテンツが、既存の著作物と酷似している場合、意図せず著作権を侵害してしまうリスクがあります。

生成されたコンテンツをそのまま商用利用する際には、専用のコピペチェックツールなどを用いて、他者の権利を侵害していないか確認することが推奨されます。

クリエイティブな用途で利用する場合は特に注意が必要です。

⑤従業員向けの利用ルール・マニュアルを策定する

これらのリスクを組織的に管理するためには、従業員向けの利用ルールやマニュアルの策定が不可欠です。

禁止事項(入力してはいけない情報など)や推奨される使い方、トラブル発生時の報告手順などを明記し、全社員が同じ認識で安全に利用できる環境を整えましょう。

定期的な研修を実施し、ルールの形骸化を防ぐことも重要です。

ChatGPTを会社で契約し活用を成功させる5つのポイント

ChatGPTを会社で契約し、その効果を最大化するためには、戦略的なアプローチが求められます。

- ①業務内容を棚卸しし活用インパクトを試算する

- ②投資対効果の高い課題と活用方法を選定する

- ③アジャイルアプローチで開発・導入を進める

- ④システムとルールの両面からリスクを管理する

- ⑤研修を実施し社員のAIリテラシーを向上させる

これらのポイントを押さえることで、単なるツール導入に終わらない、真の業務改革を実現できます。

①業務内容を棚卸しし活用インパクトを試算する

まず、社内の全部門の業務内容を洗い出し、「どのような作業にどれくらいの時間がかかっているか」を可視化します。

その上で、各業務にChatGPTを適用した場合、どの程度の工数削減や品質向上が見込めるか、そのインパクトを試算します。

このプロセスを通じて、AI活用の具体的なターゲットが明確になり、導入の優先順位をつけることができます。

②投資対効果の高い課題と活用方法を選定する

全ての業務にAIを導入しようとするのではなく、試算したインパクトと導入コストを比較し、最も投資対効果(ROI)の高い課題から着手することが成功の鍵です。

例えば、「毎日多くの時間を費やしているが、定型的で自動化しやすい業務」などが優先的なターゲットとなります。

小さな成功体験を積み重ねることで、社内でのAI活用への理解と協力を得やすくなります。

③アジャイルアプローチで開発・導入を進める

最初から完璧なシステムを目指すのではなく、まずは最小限の機能(MVP:Minimum Viable Product)を迅速に開発し、現場で実際に使ってもらいながら改善を繰り返す「アジャイルアプローチ」が有効です。

ユーザーからのフィードバックを素早く反映させることで、本当に役立つ、現場に即したツールへと進化させていくことができます。

④システムとルールの両面からリスクを管理する

セキュリティリスクやコンプライアンスリスクへの対策は、技術的な仕組み(システム)と運用上の決まり事(ルール)の両面から行う必要があります。

例えば、システム側で個人情報をマスキングする機能を導入すると同時に、ルールとして機密情報の入力を禁止するなど、多層的な対策を講じることが重要です。

これにより、安全で統制の取れたAI活用環境を実現します。

⑤研修を実施し社員のAIリテラシーを向上させる

ChatGPTを最大限に活用するためには、社員一人ひとりがその能力と限界を正しく理解し、使いこなすスキル(AIリテラシー)を身につけることが不可欠です。

基本的な使い方から、効果的な指示(プロンプト)の書き方、リスクに関する注意点まで、階層別の研修プログラムを実施しましょう。

全社的なリテラシー向上が、AI活用の文化を醸成し、新たな活用アイデアの創出に繋がります。

ChatGPTを会社で契約した企業の活用成功事例5選

実際に多くの企業がChatGPTを導入し、成果を上げています。

- ①セブンイレブン:商品企画の期間を大幅に短縮

- ②サントリー:ChatGPTのアイデアを活かしたCM制作

- ③LINE:エンジニアの業務時間を大幅に効率化

- ④ビズリーチ:職務経歴書作成サポートでスカウト率向上

- ⑤パナソニックコネクト:全社AIアシスタントで業務を効率化

ここでは、国内企業の具体的な活用成功事例を5つ紹介します。自社での活用を考える上でのヒントが見つかるはずです。

①セブンイレブン:商品企画の期間を大幅に短縮

セブン-イレブン・ジャパンでは、商品企画やマーケティング資料の作成に生成AIを導入しました。

従来、担当者が数時間から数日かけて行っていた市場調査や企画書のたたき台作成をAIが支援することで、企画にかかる時間を最大で10分の1に短縮することに成功しています。

これにより、社員はより創造的な業務に時間を割けるようになり、商品開発のスピードと質の向上を実現しています。

②サントリー:ChatGPTのアイデアを活かしたCM制作

サントリー食品インターナショナルは、クラフトボスシリーズのWebCM制作において、ChatGPTを企画メンバーの一員として活用しました。

タレントの選定や企画の方向性についてChatGPTに相談し、そのアイデアを元にCMを制作するというユニークな試みです。

AIをアイデア出しのパートナーとすることで、人間の発想だけでは生まれなかった斬新なクリエイティブが生まれ、大きな話題を呼びました。

③LINE:エンジニアの業務時間を大幅に効率化

LINEヤフーでは、エンジニアの業務効率化を目的として、独自の対話型AIアシスタントを開発・導入しました。

プログラミングコードの生成や修正、技術的なドキュメントの要約などに活用することで、開発業務にかかる時間を大幅に削減しています。

特に、若手エンジニアの教育や、新しい技術のキャッチアップにかかる時間を短縮する効果が大きく、組織全体の開発力向上に貢献しています。

④ビズリーチ:職務経歴書作成サポートでスカウト率向上

転職サイトを運営するビズリーチは、会員向けのサービスとして、ChatGPTを活用した職務経歴書の自動作成サポート機能を提供しています。

ユーザーが入力した情報をもとに、魅力的で分かりやすい職務経歴書をAIが生成することで、書類作成の負担を軽減し、スカウトを受け取る確率の向上を支援しています。

AI技術を自社サービスに組み込み、顧客体験価値を高めた好例です。

⑤パナソニックコネクト:全社AIアシスタントで業務を効率化

パナソニックコネクトは、全社員約1万2500人を対象に、マイクロソフトのAzure OpenAI Serviceを基盤とした社内向けAIアシスタント「ConnectAI」を導入しました。

社内規定の検索や資料作成、翻訳、プログラミング支援など、幅広い業務で活用されています。

全社的にAI活用を推進することで、一人ひとりの生産性を高め、組織全体の競争力強化を目指しています。

こちらは、パナソニック コネクトが全社員約1万人に生成AIアシスタント「PX-GPT」を展開したことを発表した際のプレスリリースです。合わせてご覧ください。 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000005114.000003442.html

ChatGPTを会社で契約しても自社情報に答えない?社内AIの作り方

「ChatGPTを法人契約したのに、自社の製品情報や社内ルールについて質問しても答えてくれない」という声をよく聞きます。

- ChatGPTが自社の情報に答えられない理由

- チームの社内Wikiと連携させて賢くする

- RAG技術で自社専用のChatGPTを構築する方法

ここでは、その理由と、ChatGPTを自社専用の賢いAIアシスタントに育てる方法について解説します。

ChatGPTが自社の情報に答えられない理由

標準のChatGPTは、2023年までのインターネット上の公開情報などを基に学習しています。

そのため、企業の内部情報や、社内サーバーにしか存在しないドキュメント、最新の製品情報などは一切学習していません。

法人プランを契約したからといって、自動的に自社の情報を学習してくれるわけではないのです。これが、社内の具体的な質問に答えられない根本的な理由です。

チームの社内Wikiと連携させて賢くする

ChatGPTを自社に特化させる最もシンプルな方法は、社内WikiやFAQドキュメントの情報をコピー&ペーストして、ChatGPTに文脈として与えることです。

例えば、「以下の情報を参考にして、〇〇について教えてください」といった形で指示を出すことで、その情報に基づいた回答を生成させることができます。

ただし、この方法は手動であり、情報の鮮度や量に限界があるため、あくまで簡易的な対策と言えます。

RAG技術で自社専用のChatGPTを構築する方法

より本格的な社内AIを構築するには、「RAG(Retrieval-Augmented Generation)」という技術を活用する方法が主流です。

これは、ユーザーからの質問に関連する社内ドキュメントをまずデータベースから検索(Retrieval)し、その見つかった情報をChatGPTに与えて回答を生成(Generation)させる仕組みです。

これにより、ChatGPTは常に最新かつ正確な社内情報に基づいて回答できるようになり、真に役立つ「自社専用AI」を実現できます。

ChatGPTを会社で契約する際によくある質問

最後に、ChatGPTの法人契約を検討する際によく寄せられる質問とその回答をまとめました。

- Q1:これまでの対話型AIと何が違うのですか?

- Q2:どのようなデータから学習しているのですか?

- Q3:ビジネスでは具体的にどんな用途で役に立ちますか?

- Q4:法人契約すれば、入力した情報が学習に使われることはないですか?

これらの疑問を解消し、安心して導入検討を進めましょう。

Q1:これまでの対話型AIと何が違うのですか?

ChatGPTと従来の対話型AIとの最大の違いは、その圧倒的な言語能力と文脈理解能力の高さです。

非常に広範な知識を持ち、複雑な指示や曖昧な質問に対しても、人間のように自然で論理的な文章を生成できます。

単なる一問一答だけでなく、創造的な文章の作成や要約、アイデア出しなど、より高度で知的なタスクをこなせる点が画期的です。

Q2:どのようなデータから学習しているのですか?

ChatGPTは、インターネット上のウェブサイト、書籍、論文など、膨大な量のテキストデータを学習データとしています。

これにより、一般的な知識や多様な言語表現を習得しています。

ただし、学習データの大部分は特定の時点(例:2023年初頭)までの情報であり、それ以降の最新情報や、インターネットに公開されていない非公開情報については知識を持っていません。

Q3:ビジネスでは具体的にどんな用途で役に立ちますか?

ビジネスにおける活用用途は非常に多岐にわたります。

具体的には、メールや報告書の作成、議事録の要約、企画のアイデア出し、マーケティングのキャッチコピー作成、プログラミングのコード生成・デバッグ、多言語への翻訳、社員教育用のコンテンツ作成、FAQの自動応答などが挙げられます。

定型的な知的作業の多くを効率化できるポテンシャルがあります。

Q4:法人契約すれば、入力した情報が学習に使われることはないですか?

はい、OpenAIが提供する法人向けプラン(ChatGPT Team, Enterprise)やAPIを利用した場合、入力したデータがAIモデルの学習に利用されることはないと公式に表明されています。

これにより、企業の機密情報や顧客情報を扱う際にも、セキュリティを確保しながら安全に利用することが可能です。

無料版や個人向けのPlusプランではポリシーが異なるため、ビジネス利用では法人向けプランの選択が強く推奨されます。

あなたの会社は大丈夫?ChatGPT導入で「成果を出す企業」と「コスト倒れする企業」の分岐点

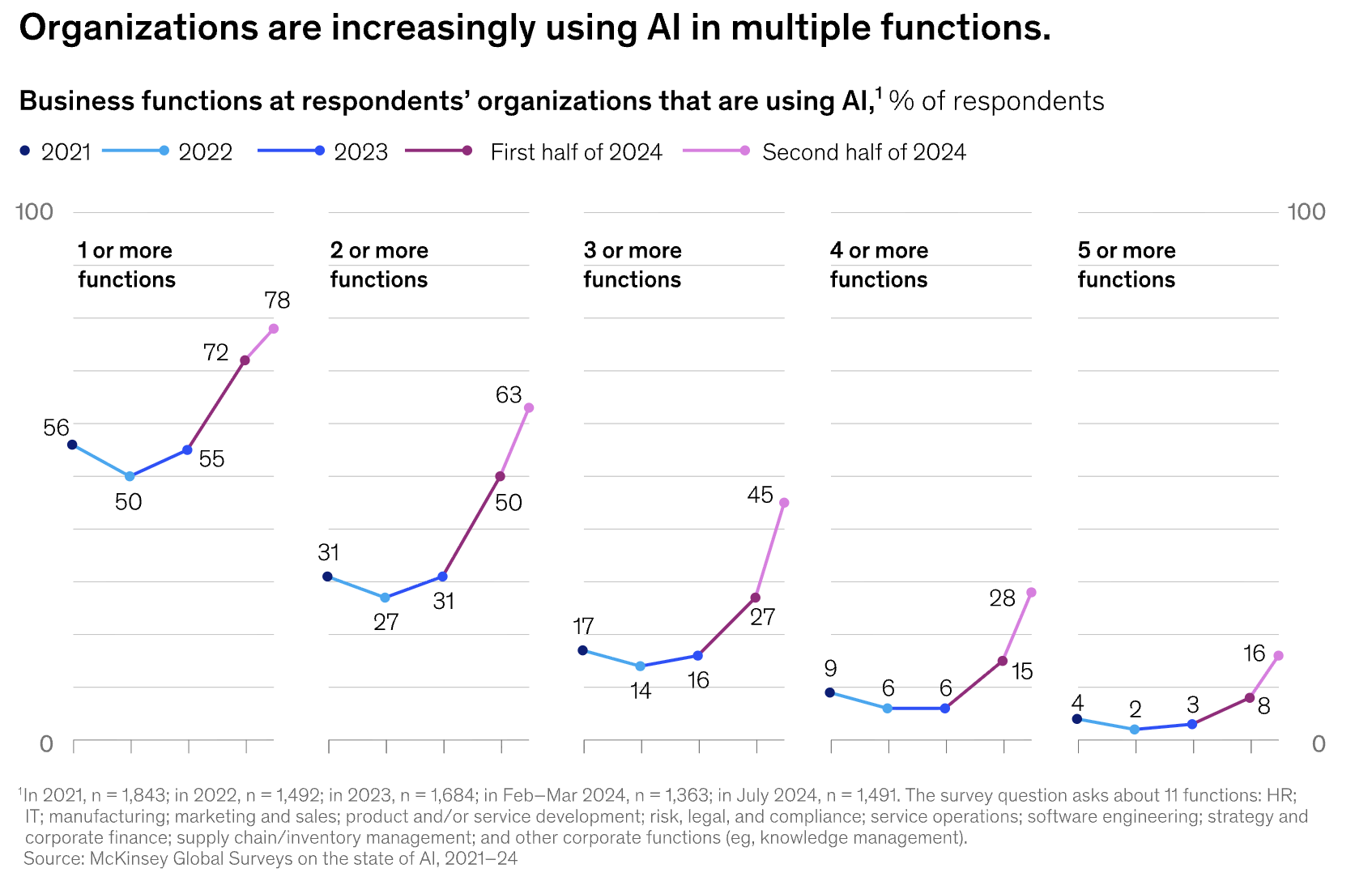

ChatGPTの導入を急ぐ企業が増える一方で、その成果は二極化し始めています。「とりあえず導入したものの、一部の社員しか使っておらず費用対効果が見えない」という声が聞こえるのは、決して珍しい話ではありません。実は、ツールの導入方法や社内体制の構築を誤ると、ChatGPTは業務効率化の切り札になるどころか、無駄なコストを生むだけの「宝の持ち腐れ」になりかねないのです。

多くの企業が直面するこの課題は、世界的にも指摘されています。例えば、大手コンサルティングファームPwCが実施した調査では、生成AIを導入した企業のリーダーの多くが、現時点では期待したほどの投資対効果(ROI)を実感できていないと報告しています。これは、技術の導入そのものではなく、それをいかにビジネス課題に結びつけ、組織全体で活用できるかに成功の鍵があることを示唆しています。

成果を出せない企業は、活用目的が曖昧なまま高機能なプランを契約してしまったり、情報漏洩リスクへの対策が不十分だったり、社員への研修を怠って活用が一部の部署に限定されてしまったりする傾向があります。一方で、成功企業は、解決したい業務課題を明確にした上で、まずは小規模なチームで試験導入(PoC)を行い、着実に効果を検証しながら全社展開を進めています。本記事では、後者の「成果を出す企業」になるための具体的な契約方法からリスク管理、社内展開のステップまでを網羅的に解説していきます。

引用元:

PwC, “2024 Global AI Predictions Survey” (2024年). この調査では、ビジネスリーダーが生成AIの導入において、価値実現の遅れやリスク管理といった課題に直面していることが示されています。

まとめ

企業は労働力不足や業務効率化の課題を抱える中で、生成AIの活用がDX推進や業務改善の切り札として注目されています。

しかし、実際には「どこから手を付ければいいかわからない」「社内にAIリテラシーを持つ人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。