「ChatGPTを会社で導入したいけど、何から手をつければいいかわからない…」

「情報漏洩のリスクが心配で、企業利用に踏み切れない…」

こういった悩みや不安を抱えている方も多いのではないでしょうか?

本記事では、ChatGPTを企業で安全かつ効果的に利用するための全知識を網羅的に解説します。具体的な導入方法から、40もの活用事例、そして導入を成功させるためのポイントや注意すべきセキュリティ対策まで、この一本で全てがわかります。

生成AIのコンサルティングを専門に行う弊社が、実際の知見に基づいて解説しますので、きっと貴社の課題解決のヒントが見つかるはずです。

ぜひ最後までご覧ください。

そもそもChatGPTとは?企業利用の基本を解説

ここからは、ChatGPTの基本的な性能や、個人向けと法人向けプランの違い、そして今なぜChatGPTの企業利用がこれほどまでに注目されているのか、その背景を解説します。

ChatGPTの基礎を理解することで、自社でどのように活用できるかのイメージがより具体的になるでしょう。

それでは、1つずつ見ていきましょう。

ChatGPTでできること

ChatGPTは、人間のように自然な対話ができるAIチャットサービスです。その能力は多岐にわたり、ビジネスシーンにおける様々なタスクを効率化できます。

例えば、メールや報告書といったビジネス文書の作成、長文ドキュメントの要約、企画のアイデア出しなどが得意です。また、外国語への翻訳や、プログラミングコードの生成・デバッグ、複雑なExcel関数の作成といった専門的な作業もこなせます。

これらの機能を活用することで、これまで時間のかかっていた定型業務やリサーチ業務を大幅に短縮し、従業員はより付加価値の高い創造的な業務に集中できるようになります。ChatGPTは、単なる文章生成ツールではなく、企業の生産性を飛躍的に向上させる可能性を秘めたビジネスパートナーと言えるでしょう。

個人向けプランと法人向けプランの違い

ChatGPTには、個人向けの「Freeプラン」「Plusプラン」と、法人向けの「Enterpriseプラン」などが存在します。これらのプランの最も大きな違いは、セキュリティと管理機能にあります。

個人向けプラン、特に無料のFreeプランでは、入力したデータがAIの学習に利用される可能性があり、情報漏洩のリスクが懸念されます。そのため、企業が機密情報や個人情報を扱う業務で利用するには不向きです。

一方、法人向けのEnterpriseプランでは、入力したデータがAIの学習に使われることはなく、通信も暗号化されるため、セキュリティが大幅に強化されています。また、管理コンソールを通じて社員のアカウントを一元管理できるため、社内の利用状況を把握し、統制を効かせることが可能です。性能面でも、高速な処理能力や長文の扱いに長けており、ビジネスでの本格利用に適した仕様となっています。

今、ChatGPTの企業利用が注目される理由

今、多くの企業でChatGPTの利用が急速に拡大している背景には、いくつかの要因があります。

第一に、深刻化する労働力不足への対応です。少子高齢化により働き手が減少する中で、企業は既存の業務プロセスを見直し、生産性を向上させる必要に迫られています。ChatGPTを活用することで、定型業務を自動化し、限られた人材をより重要な業務に再配置することが可能になります。

第二に、DX(デジタルトランスフォーメーション)推進の切り札として期待されている点です。ChatGPTは、専門知識がなくても誰もが直感的に使えるため、全社的なデジタル化を加速させるツールとなり得ます。

そして第三に、ChatGPT自体の性能が飛躍的に向上し、ビジネス用途で十分に活用できるレベルに達したことが挙げられます。これらの理由から、競争力を維持・強化するため、多くの企業がChatGPTの導入を重要な経営課題と捉え始めているのです。

ChatGPTを企業利用するメリット・デメリット

ChatGPTの導入は、企業に多くの恩恵をもたらす一方で、いくつかのリスクも伴います。ここでは、企業利用における具体的なメリットと、事前に把握しておくべきデメリットを詳しく解説します。

メリットとデメリットの両方を正しく理解し、対策を講じることが、ChatGPT導入を成功させるための鍵となります。

【メリット】業務効率化と生産性向上

ChatGPTを企業利用する最大のメリットは、業務効率化による生産性の向上です。

これまで人間が時間をかけて行っていた、議事録の作成や要約、メールの文面作成、日報の作成といった定型的な事務作業を、ChatGPTが一瞬でこなしてくれます。これにより、従業員は単純作業から解放され、企画立案や戦略策定といった、より創造的で付加価値の高いコア業務に集中する時間を確保できます。

また、情報収集やデータ分析にかかる時間も大幅に短縮されます。必要な情報を的確なプロンプトで指示すれば、膨大なデータの中から relevante な情報を抽出し、分かりやすく整理して提示してくれます。このように、あらゆる業務のスピードが向上することで、企業全体の生産性が飛躍的に高まることが期待されます。

【メリット】人件費や外注費などのコスト削減

ChatGPTの活用は、人件費や外C注費といったコストの削減にも直接的に繋がります。

例えば、カスタマーサポート部門では、よくある質問への一次対応をChatGPTに任せることで、オペレーターの負担を軽減し、人件費を抑制できます。また、これまで外部の業者に委託していたコンテンツ作成や多言語翻訳、市場調査といった業務も、ChatGPTを使えば内製化が可能です。

特に、Webサイトの記事作成やSNS投稿、広告コピーの作成などは、ChatGPTが得意とする分野です。これにより、高額な外注費用を支払うことなく、迅速かつ大量にコンテンツを生成できるようになります。もちろん、最終的な品質チェックは人間の目で行う必要がありますが、制作プロセス全体にかかるコストと時間を大幅に削減できる点は、企業にとって大きな魅力です。

【メリット】新規事業やサービスのアイデア創出

ChatGPTは、新規事業や新しいサービスのアイデアを生み出すための強力なブレーンストーミングパートナーにもなります。

人間だけで議論すると、どうしても既存の知識や固定観念に縛られがちですが、ChatGPTは膨大な学習データに基づき、人間では思いつかないような斬新な視点や切り口のアイデアを提案してくれます。

例えば、「当社の技術を活かせる新しい市場は?」といった抽象的な問いかけから、「20代女性向けの新しいサブスクリプションサービスのアイデアを10個提案して」といった具体的な指示まで、柔軟に対応可能です。

生成されたアイデアを基に議論を深めることで、企画の質を高め、イノベーションを加速させることができます。市場のトレンド分析や競合調査なども効率的に行えるため、アイデア創出から事業化までのプロセス全体を支援してくれるでしょう。

こちらはChatGPTで事業計画書を作成する方法について解説した記事です。 合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/use-case/chatgpt-business-plan/

【デメリット】情報漏洩・セキュリティリスク

ChatGPTを企業利用する上で最も懸念されるのが、情報漏洩やセキュリティのリスクです。

特に無料版のChatGPTでは、ユーザーが入力した情報がAIモデルの学習データとして利用される可能性があります。万が一、社内の機密情報や顧客の個人情報を入力してしまった場合、それが学習データを通じて外部に漏洩してしまうリスクはゼロではありません。

このような事態を防ぐためには、入力データを学習に利用しない設定が可能な法人向けプラン(ChatGPT EnterpriseやAzure OpenAI Serviceなど)を導入することが不可欠です。また、従業員が個人アカウントで業務利用してしまう「シャドーIT」を防ぐためにも、全社的に統一された利用環境を整備し、明確なガイドラインを策定・周知徹底する必要があります。

こちらは総務省が公開している、生成AIの社内ガイドライン策定に関する資料です。具体的なリスク対策の参考にしてください。 https://www.soumu.go.jp/main_content/000983033.pdf

【デメリット】生成される情報の正確性

ChatGPTが生成する情報は、必ずしも正確であるとは限らないという点も、重要なデメリットです。

ChatGPTは、時に「ハルシネーション」と呼ばれる、事実に基づかないもっともらしい嘘の情報を生成することがあります。これは、学習データに含まれる誤った情報や、文脈の誤解釈によって生じます。

特に、専門的な情報や最新のデータ、固有名詞などについては、誤った情報を生成する可能性が高まります。そのため、ChatGPTが生成した情報を、そのまま社内資料や顧客への提出物、公開コンテンツなどに利用するのは非常に危険です。

企業で利用する際は、生成された情報が本当に正しいかどうかを、必ず信頼できる情報源と照らし合わせて確認する「ファクトチェック」のプロセスを業務フローに組み込むことが不可欠です。

【デメリット】導入・運用コストの発生

手軽に利用できるイメージのあるChatGPTですが、企業で本格的に利用する場合には、相応の導入・運用コストが発生します。

セキュリティが担保された法人向けプランは、一般的に月額制の利用料金がかかります。また、APIを利用して自社のシステムに組み込む場合は、APIの利用量に応じた従量課金が発生し、さらに開発費用も必要となります。

加えて、見落としがちなのが、従業員への教育コストです。ChatGPTの性能を最大限に引き出すためには、質の高い指示(プロンプト)を作成するスキルが求められます。全従業員が効果的に使いこなせるようにするためには、研修の実施やマニュアルの整備といった教育への投資も必要になるでしょう。これらの費用対効果を事前にしっかりと見積もり、計画的に導入を進めることが重要です。

ChatGPTを企業利用する方法と環境の作り方

ChatGPTを企業で利用するには、いくつかの方法があります。それぞれにセキュリティレベルやコスト、カスタマイズ性が異なるため、自社の目的や状況に合わせて最適な方法を選択することが重要です。

ここでは、代表的な4つの利用方法と環境の作り方について解説します。

方法1:Web版(無料/Plus)を利用する

最も手軽に始められるのが、OpenAI社が提供する公式サイトからWebブラウザ版のChatGPTを利用する方法です。

無料プランでも基本的な機能は利用できますが、前述の通り、入力したデータがAIの学習に利用されるリスクがあるため、機密情報を扱う業務での利用は絶対に避けるべきです。

有料の「Plus」プランでは、学習利用をオフにする設定が可能ですが、あくまでユーザー個人の設定に依存するため、企業としての統制は困難です。

これらのWeb版は、公開されている情報の調査や、アイデア出しの壁打ちといった、機密情報を含まない業務に用途を限定し、あくまで試験的な利用に留めるのが賢明でしょう。本格的な導入を検討する前の、機能検証のステップとして活用するのがおすすめです。

方法2:公式法人向けプラン「ChatGPT Enterprise」を導入する

セキュリティを確保しながら本格的にChatGPTを利用したい場合、OpenAI社が公式に提供する法人向けプラン「ChatGPT Enterprise」の導入が選択肢となります。

このプランの最大の特長は、入力したデータがAIの学習に一切利用されないことが保証されている点です。通信も暗号化されており、企業のセキュリティ基準を満たす設計になっています。

また、管理者向けのダッシュボードが提供され、従業員の利用状況を一元的に管理・監視できるため、ガバナンスの強化にも繋がります。処理速度も個人向けプランより高速で、より長文のデータを扱えるなど、性能面でも優れています。

利用料金は企業規模や利用人数によって個別見積もりとなるため、コストは比較的高額になる傾向がありますが、セキュリティと管理性を重視する企業にとっては有力な選択肢です。

方法3:APIを利用して自社システムに組み込む

より柔軟な活用方法として、ChatGPTのAPI(Application Programming Interface)を利用し、自社で利用している業務システムやアプリケーションに組み込む方法があります。

例えば、社内チャットツールにChatGPTを連携させて、問い合わせに自動応答するボットを開発したり、顧客管理システム(CRM)と連携させて、営業日報を自動で要約・登録する機能を実装したりすることが可能です。

APIを利用する場合も、入力データはAIの学習には利用されないため、セキュリティ面での懸念は少ないです。

ただし、API連携システムの開発には、専門的な知識を持つエンジニアが必要となり、開発コストが発生します。既存の業務フローにAIを密接に統合し、抜本的な効率化を図りたい場合に適した方法と言えるでしょう。

方法4:Azure OpenAI Serviceでセキュアな環境を構築する

最高レベルのセキュリティを求める企業にとって、最も有力な選択肢となるのが「Azure OpenAI Service」です。

これは、Microsoftが提供するクラウドプラットフォーム「Microsoft Azure」上で、OpenAIの言語モデルを利用できるサービスです。最大のメリットは、Azureが提供する堅牢なセキュリティ基盤の上でChatGPTを運用できる点です。

企業の社内ネットワークとAzureを閉域網で接続することにより、インターネットを経由せずに、極めてセキュアな環境でChatGPTを利用できます。入力データが学習に利用されないことはもちろん、Microsoftの厳格なデータ管理ポリシーによって保護されます。

金融機関や官公庁など、特に高いセキュリティ要件が求められる組織での導入実績も豊富で、情報漏洩リスクを最小限に抑えたい企業にとって最適なソリューションです。

【業務別】ChatGPTの企業利用における活用事例40選

ChatGPTは、企業のあらゆる部門、あらゆる業務で活用できる可能性を秘めています。ここでは、具体的な活用イメージを持っていただけるよう、業務別の活用事例を40個、幅広くご紹介します。

自社のどの業務を効率化できるか、新たな価値を創造できるか、ぜひ考えながらご覧ください。

マーケティング部門での活用事例

マーケティング部門では、コンテンツ作成から戦略立案まで、多岐にわたる業務でChatGPTを活用できます。

- ターゲット顧客のペルソナ(人物像)設定

- キャッチコピーや広告文のアイデア出し

- ブログ記事やオウンドメディアの構成案・本文作成

- SNS(X, Instagram, Facebookなど)の投稿文作成

- メールマガジンの件名・本文作成

- プレスリリースのドラフト作成

- WebサイトのSEOキーワードの洗い出し

- 市場調査や競合他社の動向分析

- キャンペーン企画の立案

- 顧客アンケートの設問作成

これらの作業をChatGPTで効率化することで、より戦略的な分析や企画策定に時間を割くことが可能になります。

営業部門での活用事例

営業部門では、顧客とのコミュニケーションや資料作成の効率化にChatGPTが役立ちます。

- 顧客へのアポイント依頼メールの作成

- 提案書や企画書の構成案・ドラフト作成

- 商談後の御礼メールの作成

- 顧客の課題やニーズのヒアリング項目の洗い出し

- 商談のロールプレイング・シミュレーション

- CRM(顧客管理システム)に入力する営業日報の要約

- 競合製品との比較資料の作成

- 失注理由の分析と次回への改善策立案

定型的な文章作成業務を自動化することで、営業担当者は顧客との関係構築や提案内容のブラッシュアップといった、本来注力すべき活動に集中できます。

開発部門での活用事例

ソフトウェアやシステムを開発する部門では、コーディング作業そのものからドキュメント作成まで、開発プロセス全体を効率化できます。

- 特定の機能を実現するためのプログラムコード生成

- コード内のエラー箇所特定と修正案の提示(デバッグ)

- 既存コードの改善提案(リファクタリング)

- 仕様書や設計書のドラフト作成

- APIドキュメントの清書

- 単体テストや結合テストのテストケース作成

- SQLクエリの生成

- 開発者向け技術ブログの記事作成

特に、複雑なアルゴリズムの実装や、慣れないプログラミング言語での開発において、ChatGPTは強力なアシスタントとなります。

人事・総務部門での活用事例

人事・総務部門では、採用活動から社内規定の管理、従業員対応まで、幅広いバックオフィス業務で活用できます。

- 求人票の募集要項や魅力訴求文の作成

- 面接で候補者の能力を見極めるための質問作成

- 内定者へのオファーレターの文面作成

- 新入社員研修のコンテンツ作成

- 就業規則や各種社内規定の要約・解説

- 従業員からの福利厚生に関する問い合わせへの一次回答

- 社内イベントの企画・案内文作成

- オフィス移転やレイアウト変更に関する告知文作成

これらの業務を効率化することで、人事・総務担当者は、組織開発や従業員エンゲージメント向上といった、より戦略的な業務に取り組むことができます。

企画・管理部門での活用事例

経営企画や事業企画、管理部門では、情報収集や分析、資料作成といった多岐にわたる業務でChatGPTの支援を受けられます。

- 新規事業のアイデア出し、ブレーンストーミング

- 事業計画書の構成案作成

- 市場規模や将来性のリサーチ

- 競合サービスの強み・弱みの分析

- 経営会議用のプレゼンテーション資料の構成案作成

- 中期経営計画のドラフト作成

- 社内プロジェクトのタスク洗い出しとスケジュール案作成

- 各種データの分析とインサイトの抽出

ChatGPTを壁打ち相手として活用することで、思考を整理し、より質の高い企画や戦略をスピーディに立案することが可能になります。

リサーチ業務での活用事例

あらゆる部門に共通するリサーチ業務において、ChatGPTは情報収集と整理の時間を劇的に短縮します。

- 特定のテーマに関する情報の網羅的な収集

- 長文のレポートや学術論文の要約

- 海外の最新ニュースや技術トレンドの翻訳・要約

- 専門用語や業界用語の分かりやすい解説

- 複数の情報源から得た情報の比較・整理

Web検索だけでは時間がかかる情報収集も、ChatGPTに要点を指示するだけで、整理された形で回答を得られます。ただし、情報の正確性は必ずファクトチェックが必要です。

文章の添削・校正・要約での活用事例

ChatGPTは、日本語の文章を扱う能力に長けており、添削や校正、要約といったタスクで非常に高いパフォーマンスを発揮します。

- 誤字脱字や文法的な誤りのチェック

- より自然で分かりやすい表現への言い換え提案

- 冗長な表現の削減

- 文章のトーン&マナーの統一(丁寧語、カジュアルなど)

- 長時間の会議の議事録や、長いメールの要点抽出

これにより、誰でもプロフェッショナルで質の高いビジネス文書を作成できるようになり、組織全体のコミュニケーションの質が向上します。

多言語翻訳での活用事例

グローバルに事業を展開する企業にとって、ChatGPTの多言語翻訳機能は非常に強力なツールです。

- 海外の取引先とのメールの翻訳

- 外国語の契約書や仕様書のドラフト翻訳

- 海外の市場調査レポートの日本語への翻訳

- 自社製品の紹介資料の多言語化

従来の機械翻訳よりも、文脈を理解した自然で滑らかな翻訳が可能です。重要なビジネス文書では専門家による最終チェックが必要ですが、日常的なコミュニケーションや情報収集においては、十分に活用できます。

メール・ドキュメント作成での活用事例

日々の業務で発生する、あらゆるメールやドキュメントの作成をChatGPTがサポートします。

- 社内外への業務連絡メールの作成

- 会議の日程調整メールの作成

- 報告書や稟議書のフォーマット作成

- 社内報や広報誌の記事作成

- プレゼンテーションの発表原稿作成

目的や伝えたい要点を箇条書きで指示するだけで、適切な構成と表現で文章を生成してくれます。これにより、文章作成にかかる時間を大幅に削減できます。

コード生成・デバッグでの活用事例

開発部門以外でも、ChatGPTのコード生成能力は役立ちます。

- Webサイトの簡単なレイアウト変更のためのHTML/CSSコード生成

- データ分析のためのPythonスクリプト作成

- 作業を自動化するためのGoogle Apps Script(GAS)作成

- プログラムのエラーメッセージの原因特定と解決策の提示

専門的な知識がない担当者でも、簡単なツールや自動化の仕組みを構築できるようになり、業務の幅が広がります。

Excel関数・マクロ作成での活用事例

多くのビジネスパーソンが利用するExcelの操作も、ChatGPTで効率化できます。

- 「〇〇な条件でデータを抽出したい」といった自然言語での指示から、適切なVLOOKUPやSUMIFSなどの関数を生成

- 複数のシートにまたがる複雑な集計作業を行うためのマクロ(VBAコード)の作成

- 作成した関数のエラー原因の特定

- グラフ作成の最適な方法の提案

これまで関数やマクロの知識がなく諦めていた作業も、ChatGPTに相談することで実現可能になり、データ集計や分析の効率が飛躍的に向上します。

【業種別】ChatGPTの企業利用における成功事例

ChatGPTは、特定の業種に限らず、あらゆる業界でその活用が進んでいます。ここでは、実際にどのような形でビジネス成果に繋がっているのか、業種別の成功事例をご紹介します。

自社の業界ではどのような可能性があるのか、具体的なイメージを膨らませてみてください。

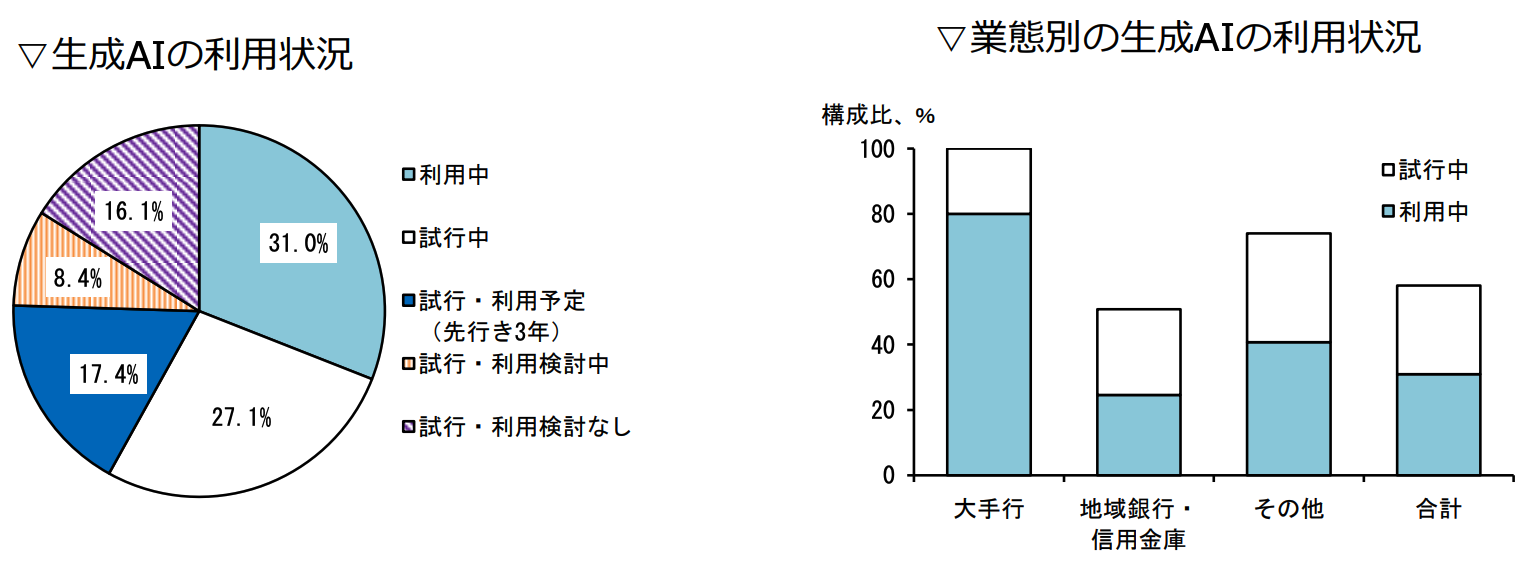

金融業界での企業利用事例

高いセキュリティと正確性が求められる金融業界でも、ChatGPTの活用は進んでいます。

例えば、ある大手銀行では、膨大な量の金融市場レポートや経済ニュースをChatGPTに要約させ、アナリストが短時間で市場動向を把握できるようにしました。これにより、リサーチ業務の時間が大幅に削減され、より深い分析や顧客への提案に時間を割けるようになりました。

また、別の証券会社では、顧客からの問い合わせに対して、社内規定や商品知識を学習させたAIがチャットで一次回答を行うシステムを構築。オペレーターの負担を軽減しつつ、24時間365日の顧客対応を実現しています。これらの事例では、Azure OpenAI Serviceのようなセキュアな環境の利用が前提となっています。

こちらは日本銀行が発表した、金融分野における生成AIの活用に関するレポートです。より専門的な内容を知りたい方はご一読ください。 https://www.boj.or.jp/research/brp/fsr/data/fsrb241021-2.pdf

製造業界での企業利用事例

製造業界では、設計開発から生産管理、保守メンテナンスまで、幅広い工程でChatGPTが活用されています。

ある自動車部品メーカーでは、過去の設計図書や技術レポートをChatGPTに学習させ、新しい部品を設計する際に、関連する過去の知見や注意点をAIが提示するシステムを導入しました。これにより、設計ミスを未然に防ぎ、開発期間の短縮に成功しています。

また、工場の生産ラインで発生したエラーについて、その状況をテキストで入力すると、ChatGPTが過去のトラブル事例データベースから原因と対処法を即座に回答する仕組みも開発されています。これにより、迅速な復旧作業が可能となり、生産性の向上に貢献しています。

IT・通信業界での企業利用事例

IT・通信業界は、ChatGPTの活用において最も先進的な業界の一つです。

あるソフトウェア開発企業では、ChatGPTをコーディング支援ツールとして全社的に導入。単純なコード生成やデバッグ作業をAIに任せることで、エンジニアはより複雑で創造的なアーキテクチャ設計に集中できるようになり、開発スピードが30%向上したと報告されています。

また、大手通信キャリアでは、膨大で複雑な約款やサービス仕様に関する顧客からの問い合わせに対し、ChatGPTを活用したAIチャットボットが対応。これにより、コールセンターの入電数を大幅に削減し、顧客満足度を維持しながらコスト削減を実現しました。

不動産業界での企業利用事例

不動産業界では、物件の紹介や顧客対応といった業務でChatGPTの活用が進んでいます。

ある不動産仲介会社では、物件の立地や間取り、写真などの基本情報を入力するだけで、顧客の心に響く魅力的な紹介文をChatGPTが自動生成するツールを開発しました。これにより、営業担当者が物件広告を作成する手間が大幅に削減され、より多くの物件を効率的に紹介できるようになりました。

また、Webサイト上のチャットボットにChatGPTを組み込み、「ペット可で、駅から徒歩10分以内の2LDK」といった顧客の多様なニーズに対して、自然な対話形式で最適な物件を提案するサービスも登場しています。

医療・ヘルスケア業界での企業利用事例

医療・ヘルスケア業界では、研究開発や患者とのコミュニケーション支援などで、慎重ながらも活用が検討されています。

ある製薬会社では、最新の医学論文や臨床試験データをChatGPTに読み込ませ、新薬開発に繋がる可能性のある情報を効率的に発見する研究が進められています。膨大な文献を人手で読む必要がなくなり、研究開発のスピードアップが期待されています。

また、医師が患者に病状や治療法を説明する際の補助として、専門的な医療用語を平易な言葉に翻訳したり、説明の要点をまとめたりするためにChatGPTを利用する試みも始まっています。ただし、診断や治療といった生命に関わる判断に直接利用することはなく、あくまで情報整理の補助として活用されています。

教育業界での企業利用事例

教育業界では、個別最適化された学習支援や、教員の業務負担軽減のためにChatGPTの活用が期待されています。

ある学習塾では、生徒一人ひとりの学習履歴や苦手分野のデータに基づき、ChatGPTが個別の学習プランや演習問題を自動で作成するシステムを導入しました。これにより、生徒のレベルに合わせたきめ細やかな指導が可能となり、学習効果の向上に繋がっています。

また、教員が授業準備のために作成する教材や、保護者へのお知らせといった文書作成業務をChatGPTで効率化する取り組みも広がっています。これにより、教員は生徒と向き合う時間をより多く確保できるようになります。

法律業界での企業利用事例

法律業界では、膨大な判例や法令のリサーチ業務の効率化にChatGPTが大きく貢献しています。

ある法律事務所では、特定の争点に関連する過去の判例をリサーチする際にChatGPTを活用。キーワードを入力するだけで、関連性の高い判例を瞬時にリストアップし、その要点をまとめて提示するシステムを導入しました。これにより、弁護士がリサーチにかける時間が劇的に短縮され、訴訟戦略の立案により多くの時間を費やせるようになりました。

また、契約書のドラフト作成においても、取引の種類や含めたい条項を指示するだけで、ChatGPTが雛形を生成。弁護士はそれを基に修正・追記するだけで済むため、書類作成業務の効率が大幅に向上しています。

ChatGPTの企業利用を成功させるためのポイント

ChatGPTを単に導入するだけでは、期待した効果は得られません。そのポテンシャルを最大限に引き出し、企業利用を成功させるためには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。

ここでは、導入を成功に導くための4つのポイントについて解説します。

ポイント1:利用目的と範囲を明確にする

ChatGPTの導入を検討する際、まず最初に行うべきは「何のために、どの業務で使うのか」という利用目的と範囲を明確にすることです。

「生産性を上げたい」といった漠然とした目標ではなく、「マーケティング部門のブログ記事作成業務にかかる時間を月間50時間削減する」や、「カスタマーサポートの一次回答率を20%向上させる」のように、具体的で測定可能な目標を設定することが重要です。

目的が明確になることで、どの導入方法(Web版、Enterprise、APIなど)が最適か、どのような機能が必要かといった判断基準が定まります。また、利用範囲を特定の部署や業務に絞ることで、導入後の効果検証がしやすくなり、その後の全社展開に向けた具体的な計画を立てることができます。

ポイント2:社内利用のガイドラインを策定する

ChatGPTを安全に利用するためには、全従業員が遵守すべきルール、すなわち社内利用ガイドラインの策定が不可欠です。

このガイドラインには、情報漏洩を防ぐための具体的なルールを明記する必要があります。例えば、「顧客の個人情報、社外秘の技術情報、未公開の財務情報などは絶対に入力しない」「無料版の個人アカウントでの業務利用は禁止する」といった項目です。

また、生成された情報の取り扱いについても、「生成された文章は必ずファクトチェックを行う」「著作権を侵害する可能性がないか確認する」といったルールを定めるべきです。

これらのガイドラインを策定し、全従業員に周知徹底することで、セキュリティリスクを管理し、統制の取れた形でChatGPTの利用を推進することができます。

ポイント3:スモールスタートで効果を検証する

全社一斉に大規模な導入を行うのではなく、まずは特定の部署やチーム、特定の業務に限定して試験的に導入する「スモールスタート」が成功の鍵です。

例えば、前述の利用目的で設定した「マーケティング部門のブログ記事作成業務」だけで利用を開始します。そして、導入前後で実際に作業時間がどれだけ短縮されたか、コンテンツの質に変化はあったか、といった効果を具体的に測定します。

このスモールスタートの段階で、運用上の課題や、より効果的なプロンプトの書き方といったノウハウが蓄積されます。ここで得られた成功事例と知見をもとに、次の展開部署を決め、段階的に利用範囲を拡大していくことで、失敗のリスクを最小限に抑えながら、着実に全社への導入を進めることができます。

ポイント4:従業員へのAIリテラシー教育を行う

ChatGPTは誰でも簡単に使えますが、その性能を最大限に引き出すには、ある程度のスキル、すなわちAIリテラシーが求められます。

特に重要なのが、AIへの指示文である「プロンプト」を作成するスキルです。どのような指示を出せば、より的確で質の高い回答を引き出せるのかを知っているかどうかで、得られる成果は大きく変わります。

そのため、企業は従業員に対して、効果的なプロンプトの書き方や、ChatGPTの得意なこと・苦手なことを理解するための研修機会を提供することが重要です。また、情報漏洩やハルシネーションといったリスクについても正しく理解させ、安全に利用するためのリテラシー教育を徹底する必要があります。全社的なAIリテラシーの底上げが、ChatGPT活用の成否を分けます。

ChatGPTの企業利用における注意点とセキュリティ対策

ChatGPTは非常に便利なツールですが、その利用にはいくつかの注意点と、講じるべきセキュリティ対策が存在します。これらを怠ると、思わぬトラブルや重大なインシデントに繋がりかねません。

ここでは、企業が特に注意すべき4つのポイントについて解説します。

機密情報・個人情報を入力しない

最も基本的かつ重要な注意点は、機密情報や個人情報を絶対に入力しないことです。

前述の通り、無料版などの個人向けプランでは、入力した情報がAIの学習データとして利用され、意図せず外部に漏洩するリスクがあります。会社の経営戦略、技術情報、顧客リスト、従業員の個人情報などを入力することは、情報セキュリティの観点から絶対に許されません。

このルールを徹底するためには、Azure OpenAI Serviceのようなセキュアな法人向けサービスを導入することが大前提です。その上で、社内ガイドラインで禁止事項として明確に定め、全従業員に繰り返し周知することが不可欠です。万が一の事態を避けるため、厳重な管理体制を構築しましょう。

生成された情報のファクトチェックを徹底する

ChatGPTが生成する情報は、一見すると非常に説得力がありますが、その内容が常に正しいとは限りません。

ハルシネーション(もっともらしい嘘)のリスクは常に存在し、特に統計データや法律、専門的な技術情報など、正確性が求められる分野では注意が必要です。生成された情報を鵜呑みにし、確認せずに顧客への提案資料や公式な発表に利用してしまった場合、企業の信用を大きく損なう可能性があります。

これを防ぐためには、生成された情報はあくまで「下書き」や「たたき台」として捉え、必ず人間の目でその内容が事実に基づいているかを確認する「ファクトチェック」のプロセスを業務フローに組み込む必要があります。信頼できる公式サイトや専門家の文献など、複数の情報源と照合することをルール化しましょう。

著作権侵害のリスクを理解する

ChatGPTが生成する文章やアイデアが、意図せず既存の著作物と酷似してしまう可能性もゼロではありません。

ChatGPTは、インターネット上の膨大なテキストデータを学習しているため、その学習データに含まれる著作権で保護されたコンテンツと類似した表現を生成することがあり得ます。特に、生成された文章をブログ記事や広告コピーなど、社外に公開する目的で利用する際には、注意が必要です。

万が一、他社の著作権を侵害してしまった場合、法的なトラブルに発展するリスクがあります。生成されたコンテンツを商用利用する前には、専用のコピペチェックツールなどを利用して、既存のコンテンツと酷似していないかを確認する作業を徹底することが推奨されます。

シャドーITを防ぐための利用状況管理

「シャドーIT」とは、企業や組織の管理部門の承認を得ずに、従業員が個人で利用するデバイスやクラウドサービスを業務に利用することです。

ChatGPTにおいても、会社が公式な利用環境を整備していない場合、従業員が利便性のために個人の無料アカウントを業務で使ってしまうケースが考えられます。これは、機密情報の入力といった重大なセキュリティリスクに直結します。

シャドーITを防ぐためには、まず会社として公式に安全な利用環境(法人向けプランなど)を提供することが第一歩です。その上で、従業員の利用状況を管理者が一元的に把握できるツールを導入し、不正な利用がないかを監視する体制を整えることが重要です。利便性とセキュリティを両立した環境を提供することが、シャドーIT対策の鍵となります。

ChatGPTの企業利用に最適な法人向けサービスのタイプと選び方

ChatGPTを企業で活用するための法人向けサービスは、数多く存在します。それぞれに特徴があり、自社の課題や目的に合わせて最適なサービスを選ぶことが重要です。

ここでは、サービスのタイプを4つに分類し、それぞれの特徴と選び方のポイントを解説します。

示唆・提案に強みを持つタイプ

このタイプのサービスは、単に質問に答えるだけでなく、企業の課題解決に向けた具体的な示唆や戦略的な提案を行うことに長けています。

例えば、市場調査データや社内の売上データを分析させ、「次に注力すべき顧客セグメントは何か」「どのようなプロモーションが効果的か」といった、ビジネスの意思決定に繋がるインサイトを導き出すことを得意とします。

経営企画や事業開発、マーケティング戦略の立案など、より高度な思考が求められる業務での活用を考えている企業に向いています。コンサルティングに近い役割をAIに期待する場合、このタイプのサービスが適しているでしょう。

社内データ活用(RAG)に強みを持つタイプ

このタイプのサービスは、「RAG(Retrieval-Augmented Generation)」という技術を活用して、社内に蓄積された独自のデータを参照しながら回答を生成できるのが特徴です。

例えば、社内規定や業務マニュアル、過去の議事録、製品仕様書といったドキュメントを事前に読み込ませておくことで、それらの情報に基づいた正確な回答が可能になります。

「〇〇製品のトラブルシューティング方法を教えて」「経費精算の社内ルールは?」といった、社内からの問い合わせ対応を自動化したい企業に最適です。自社独自のナレッジを有効活用し、従業員の自己解決を促進することで、バックオフィス部門の業務負担を大幅に軽減できます。

プロンプト支援機能が充実しているタイプ

このタイプのサービスは、AIの操作に不慣れな従業員でも、簡単に質の高い回答を引き出せるような支援機能が充実しているのが特徴です。

例えば、「ブログ記事作成」「プレスリリース作成」といった業務目的別のプロンプトテンプレートが豊富に用意されていたり、いくつかの項目を選択するだけで最適なプロンプトが自動で生成されたりする機能があります。

AIの全社的な活用を目指しているものの、従業員のITリテラシーにばらつきがある企業や、プロンプト作成の教育に時間をかけられない企業におすすめです。誰でも直感的に使えるインターフェースにより、導入後すぐに利用を定着させることができます。

低コストでスモールスタートしやすいタイプ

このタイプのサービスは、初期費用が不要で、月額数万円程度から利用できるなど、低コストで手軽に導入できるのが特徴です。

基本的なセキュリティ機能は備えつつ、機能をシンプルに絞ることで価格を抑えています。まずは特定の部署やチームで試験的に導入し、費用対効果を検証したいと考えている企業(スモールスタート)に最適です。

利用人数に応じて柔軟にプランを変更できるサービスも多く、将来的な全社展開も見据えながら、リスクを抑えてChatGPTの企業利用を始めることができます。まずは使ってみて、自社にどのような効果があるのかを確かめたい場合に適した選択肢です。

自社の課題に合ったサービスの選定方法

自社に最適なサービスを選ぶためには、まず「ChatGPTを導入して、どのような課題を解決したいのか」を明確にすることが最も重要です。

例えば、社内からの問い合わせ対応の工数を削減したいのであれば、「社内データ活用(RAG)に強みを持つタイプ」が第一候補になります。一方で、全社的に文章作成業務を効率化したいのであれば、「プロンプト支援機能が充実しているタイプ」や「低コストでスモールスタートしやすいタイプ」から検討するのが良いでしょう。

また、セキュリティ要件も重要な選定基準です。金融機関のように極めて高いセキュリティが求められる場合は、Azure OpenAI Serviceを基盤としたサービスを選ぶ必要があります。

このように、解決したい課題、利用者のリテラシー、セキュリティ要件、予算といった複数の軸で自社の状況を整理し、各サービスのタイプと照らし合わせることで、最適な選択が可能になります。

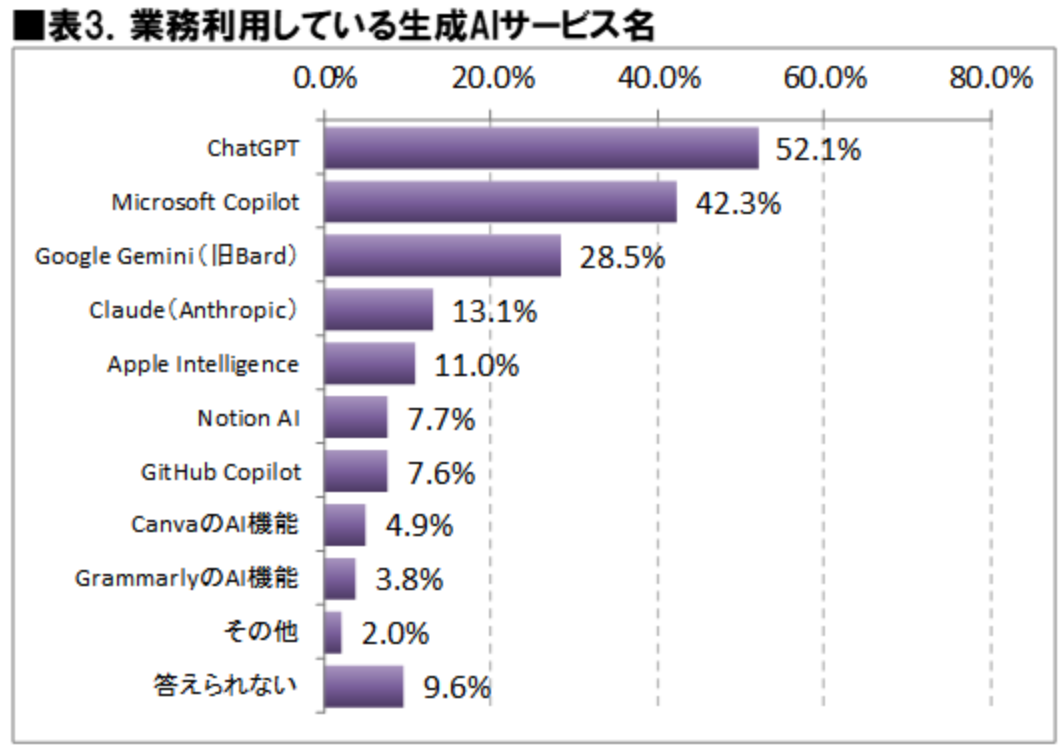

【2024年最新】ChatGPT企業利用におすすめの法人向けサービス14選

ここからは、実際に多くの企業で導入されている、おすすめの法人向けサービスを具体的な製品名を挙げてご紹介します。

前述したサービスのタイプ別に代表的なものをピックアップし、さらにその他のおすすめサービスも合わせて解説します。自社に合ったサービスを見つけるための参考にしてください。

【示唆・提案】法人GAI

法人GAIは、企業の意思決定を支援することに特化した生成AIサービスです。

単なる対話機能に留まらず、業界動向の分析や競合調査、新規事業の立案といった戦略的な業務を強力にサポートします。独自の分析モデルを搭載しており、質の高い示唆や提案を得られるのが特徴です。経営層や企画部門での活用に適しています。

【データ活用】JAPAN AI CHAT

JAPAN AI CHATは、社内データの活用(RAG)に強みを持つサービスです。

WordやPDF、PowerPointといった様々な形式の社内ドキュメントをアップロードするだけで、それらの情報を基にAIが質問に回答する環境を簡単に構築できます。情報システム部門や総務部門への問い合わせ対応の自動化に大きな効果を発揮します。

【データ活用】exaBase 生成AI

exaBase 生成AIも、社内データ活用に優れたサービスの一つです。

ファイルのアップロードだけでなく、社内の各種データベースと連携する機能も備えており、より広範な社内ナレッジを活用できます。セキュリティも高く評価されており、大企業での導入実績も豊富です。

【プロンプト充実】NewtonX

NewtonXは、プロンプト支援機能が非常に充実しているサービスです。

200種類以上の業務別プロンプトテンプレートが用意されており、AIの利用に慣れていない従業員でも、選択するだけで質の高いアウトプットを得ることができます。全社展開をスムーズに進めたい企業におすすめです。

【スモールスタート】ChatSense

ChatSenseは、月額料金が比較的安価に設定されており、低コストでスモールスタートしたい企業に最適なサービスです。

シンプルなインターフェースで直感的に操作でき、導入のハードルが低いのが特徴です。まずは一部のチームで試してみて、効果を実感しながら利用を拡大していく、といった進め方に適しています。

その他のおすすめ法人向けサービス9選

上記以外にも、特色ある優れた法人向けサービスは数多く存在します。

- 法人Gai:GPT-4oなど最新モデルを搭載、高精度な生成が特徴。

- Chatwork AIアシスタント:ビジネスチャット「Chatwork」上でシームレスに利用可能。

- SyncLect Generative AI:業界特化のAIモデルを構築可能。

- AI-Copilot:ドキュメント作成に特化した機能を多数搭載。

- ObotAI:多言語対応のAIチャットボットを簡単に作成。

- KIBIT:法的文書のレビューなど、リーガルテック領域に強み。

- Calqtalk:セキュリティと管理機能に優れた国産サービス。

- Hitobo:社内ヘルプデスクの自動化に特化。

- Azure OpenAI Service:最高レベルのセキュリティを求める企業向け。

これらのサービスも比較検討し、自社のニーズに最も合致するものを選びましょう。

こちらはICRが発表した、法人向け生成AIサービスの市場動向調査です。各サービスを比較検討する際の参考になります。 https://ictr.co.jp/report/20250702.html/

セキュリティ重視のChatGPT企業利用ならAzure OpenAI Service

企業のChatGPT利用において、情報漏洩のリスクを限りなくゼロに近づけたいと考えるなら、現時点での最適解は「Azure OpenAI Service」と言えるでしょう。

なぜAzure OpenAI Serviceが最高レベルのセキュリティを実現できるのか、その仕組みとメリットについて解説します。

Azure OpenAI Serviceとは?

Azure OpenAI Serviceとは、Microsoftが提供するクラウドプラットフォーム「Azure」上で、OpenAI社が開発したGPT-4などの高性能な言語モデルを利用できるサービスです。

最大の特徴は、OpenAIの先進的なAI技術を、Microsoft Azureが長年培ってきた堅牢なセキュリティとコンプライアンスの枠組みの中で利用できる点にあります。ユーザーが入力したデータは、OpenAI社に送信されることなく、契約したAzureの環境内で完全に保護されます。

Azure OpenAI Serviceのメリット

Azure OpenAI Serviceを利用する最大のメリットは、その比類なきセキュリティレベルです。

具体的には、企業の社内ネットワークとAzureをVPNや専用線で接続する「閉域網接続」が可能です。これにより、インターネットを経由することなく、完全に隔離されたセキュアな経路でAIと通信できます。

もちろん、入力したデータがAIの学習に利用されることは一切ありません。加えて、アクセス制御やデータ暗号化など、Azureが提供する高度なセキュリティ機能を組み合わせて利用することで、多層的な防御を実現できます。金融機関や政府機関など、最も厳しいセキュリティ基準が求められる組織での採用実績が、その信頼性を物語っています。

Azure OpenAI Serviceの企業導入事例

Azure OpenAI Serviceは、既に多くの企業で導入され、成果を上げています。

例えば、ある大手製造業では、社内の膨大な技術文書や設計データをAzure OpenAI Serviceに学習させ、若手エンジニアがベテランの知見をいつでも引き出せる「技術伝承AIシステム」を構築しました。セキュアな環境だからこそ、企業の競争力の源泉である貴重な技術情報を安心してAIに活用できています。

また、ある地方自治体では、住民からの問い合わせに対応するAIチャットボットをAzure OpenAI Serviceで開発。個人情報を含む可能性のある問い合わせに対しても、安全に応対できる体制を整えています。

ChatGPTの企業利用に関するよくある質問

最後に、ChatGPTの企業利用を検討されている担当者の方から、特によく寄せられる質問とその回答をまとめました。導入前の疑問や不安を解消するためにお役立てください。

無料でChatGPTを企業利用することは可能ですか?

Webブラウザで利用できる無料版のChatGPTを業務で使うこと自体は可能です。しかし、これは全く推奨されません。

無料版では、入力した情報がAIの学習に利用される可能性を規約で明記しており、機密情報や個人情報が漏洩するリスクを排除できません。また、利用規約上、商用利用に制約がかかる可能性もあります。

セキュリティインシデントが発生した場合、企業の社会的信用は大きく損なわれます。リスクを考慮すると、企業利用においては、セキュリティが担保された法人向けプランを選択することが必須と言えます。

情報漏洩のリスクを完全になくす方法はありますか?

情報漏洩のリスクを「完全に」ゼロにすることは、あらゆるITシステムにおいて困難ですが、限りなくゼロに近づけることは可能です。

そのための最も効果的な方法が、Azure OpenAI Serviceなどを活用した閉域網環境の構築です。インターネットから物理的に隔離された環境で利用することで、外部からの不正アクセスや意図しない情報流出のリスクを最小限に抑えることができます。

それに加え、厳格な社内利用ガイドラインの策定と、従業員への継続的な教育を組み合わせることで、人的なミスによる情報漏洩も防ぐことができます。技術的な対策と、組織的なルールの両輪で対策を講じることが重要です。

導入にあたって専門知識は必要ですか?

利用する方法によって異なります。

Webブラウザで利用できるSaaS型の法人向けサービス(例:ChatSense、NewtonXなど)を導入する場合、特別な専門知識は必要ありません。サービスの契約後、すぐに直感的な操作で利用を開始できます。

一方で、APIを利用して自社のシステムにChatGPTを組み込んだり、Azure OpenAI Serviceで独自の環境を構築したりする場合には、クラウドやプログラミングに関する専門的な知識を持つエンジニアの存在が不可欠となります。

まずは専門知識が不要なSaaS型サービスからスモールスタートし、活用のレベルが高度化するにつれて、専門家の支援を得ながらAPI連携などを検討していくのが現実的な進め方です。

企業は労働力不足や業務効率化の課題を抱える中で、生成AIの活用がDX推進や業務改善の切り札として注目されています。

しかし、実際には「どこから手を付ければいいかわからない」「社内にAIリテラシーを持つ人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、プロンプト支援機能が充実した法人向け生成AIプラットフォームです。

こうしたプラットフォームは、専門知識がなくても使えるように設計されており、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化しています。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、多くはAzure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるサービスを選べば、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、各社が提供しているサービス概要資料を無料でダウンロードし、機能や活用事例を比較検討することから始めてみてください。

最速の生成AI活用を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。

ChatGPTの企業導入、そのやり方では失敗する?情報漏洩を防ぎ成功へ導く分岐点

多くの企業がChatGPTの導入による生産性向上に期待を寄せていますが、その一方で、約7割の企業が情報漏洩などのセキュリティリスクを懸念し、本格的な導入に踏み出せずにいるという実態があります。特に、従業員が会社の許可なく個人アカウントで利用する「シャドーIT」は、機密情報が意図せず外部に流出する温床となりかねません。便利なツールだからこそ、その裏に潜むリスクを正しく理解し、対策を講じなければ、取り返しのつかない事態を招く可能性があります。

しかし、リスクを恐れて活用をためらうのは得策ではありません。成功している企業は、このリスクを正面から受け止め、万全の対策を講じることで、AIを安全な「組織の資産」へと変えています。その鍵となるのが、閉域網で利用できるセキュアな環境の構築と、全社で遵守すべき明確な利用ガイドラインの策定です。守りのセキュリティ体制を固めることこそが、実はAIを最大限に活用する「攻めのDX」への第一歩となるのです。

引用元:

総務省が公表している「AI事業者ガイドライン案」では、AI開発者・提供者・利用者に対して、セキュリティの確保を重要な責務として求めています。特に企業利用においては、入力データによる情報漏洩を防ぐための技術的・組織的対策が不可欠であると示唆されています。(総務省「AI事業者ガイドライン案」2024年)

まとめ

企業は労働力不足や業務効率化の課題を抱える中で、生成AIの活用がDX推進や業務改善の切り札として注目されています。

しかし、実際には「どこから手を付ければいいかわからない」「社内にAIリテラシーを持つ人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。