「ChatGPTを会社で導入したいけど、どの料金プランがいいの?」

「企業利用する上でのリスクや、安全な導入方法が知りたい…。」

こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?

本記事では、ChatGPTの法人向け料金プランから、企業利用で想定されるリスク、そしてセキュリティを確保しつつ安全に導入するための具体的な対策までを網羅的に解説します。

生成AIの導入支援を行う専門家の視点から、企業が本当に知るべきポイントだけを凝縮しました。

自社に最適なプランを見つけ、安全に業務効率化を実現するために、ぜひ最後までご覧ください。

ChatGPTの企業利用と料金プランの全体像

ChatGPTを企業で利用する際には、まず料金プランの全体像を把握することが重要です。

プランは大きく分けて個人向けと法人向けがあり、それぞれ機能やセキュリティレベルが異なります。

ここでは、各プランの特徴と、企業利用における選択肢について解説します。

ChatGPTの法人向けプラン(Enterprise・Team)とその料金

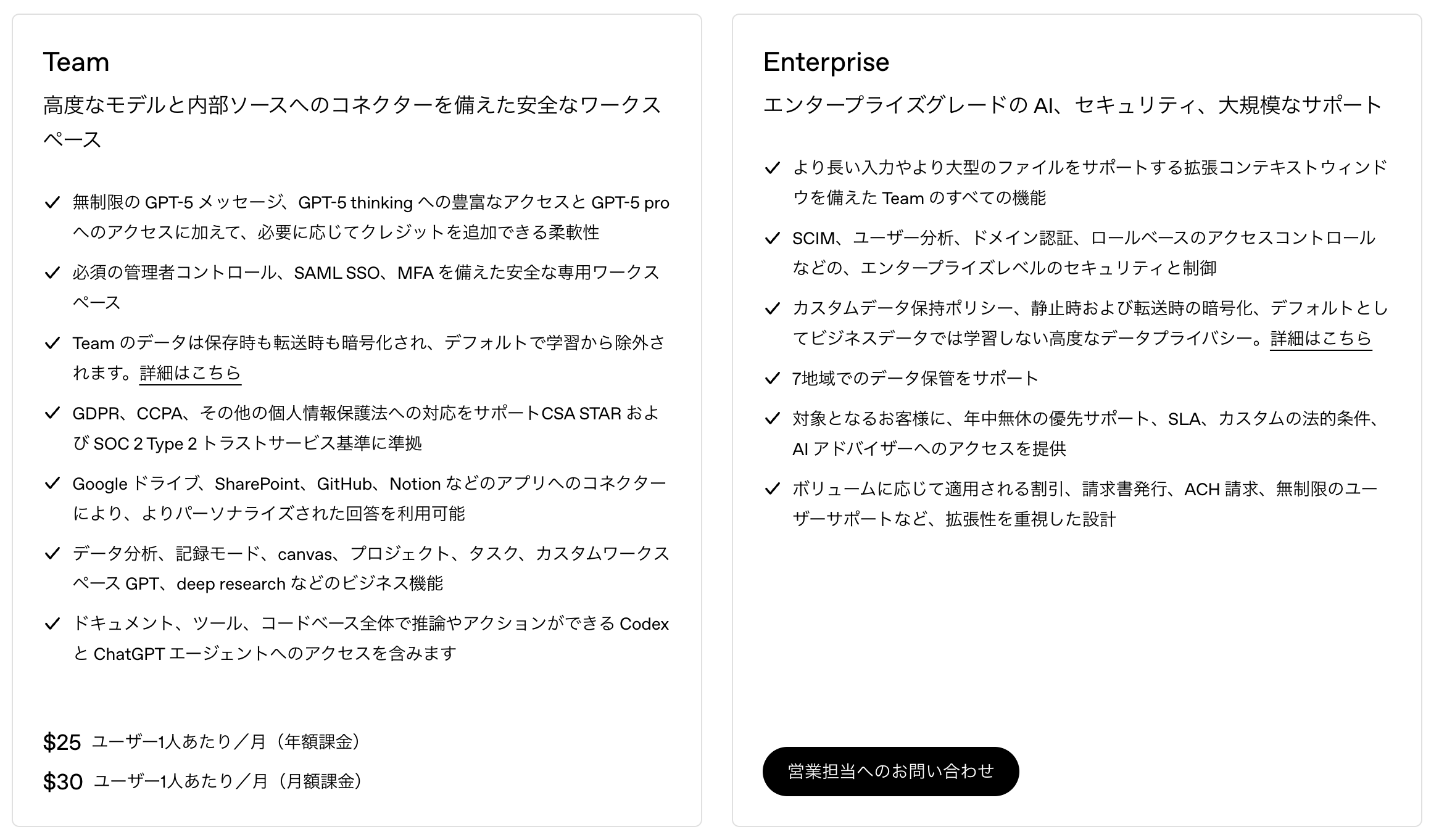

法人利用を前提として設計されているのが「Enterprise」と「Team」の2つのプランです。

これらはセキュリティが強化されており、入力したデータがAIの学習に使われないようになっています。

Enterpriseは大規模な組織向けで、高度な管理機能やカスタマイズが可能です。

一方、Teamは中小企業や部門単位での利用に適しており、共同作業を円滑にする機能が特徴です。

個人向けプラン(Free・Plus)との料金・機能比較

個人向けの「Free」と「Plus」は、手軽に利用できる反面、ビジネス利用にはリスクが伴います。

特にFreeプランでは、入力した情報がAIの学習データとして利用される可能性があるため、機密情報の入力は絶対に避けるべきです。

Plusプランは月額20ドルで高性能なモデルを利用できますが、法人向けのプランと比較すると、ユーザー管理機能やセキュリティ保証の面で劣ります。

ChatGPTの各プランの詳細な料金と機能比較については、こちらの公式サイトでご確認いただけます。合わせてご覧ください。 https://openai.com/ja-JP/chatgpt/pricing/

API利用やAzure OpenAI Serviceという選択肢と料金体系

既存のシステムにChatGPTの機能を組み込みたい場合は、APIを利用する方法があります。

APIの料金は従量課金制で、利用した分だけ費用が発生します。

また、より高度なセキュリティを求めるなら、Microsoftが提供する「Azure OpenAI Service」も有力な選択肢です。

Azureの堅牢なセキュリティ基盤上でChatGPTを利用できるため、金融機関や医療機関など、特に厳しいセキュリティ要件が求められる企業におすすめです。

ChatGPTの企業利用における料金|Enterpriseプランを解説

ここからは、大企業向けの最上位プランであるChatGPT Enterpriseについて、その特徴や料金を詳しく見ていきましょう。

- 高度なセキュリティとプライバシー

- 無制限かつ高速なモデルアクセス

- 大規模なコンテキストウィンドウ

- 高度なデータ分析機能

- 豊富な管理機能

これらの特徴により、組織全体でChatGPTを安全かつ大規模に展開することが可能になります。

それでは、1つずつ順に解説します。

ChatGPT Enterpriseの特徴とできること

Enterpriseプラン最大の特徴は、エンタープライズレベルのセキュリティです。

SSO(シングルサインオン)による認証管理や、監査ログの取得、入力データの非学習利用保証など、大企業に求められるセキュリティ機能が網羅されています。

また、GPT-4へのアクセス速度が向上し、利用量に上限がないため、全社的な利用にも耐えられます。

さらに、32kのコンテキストウィンドウにより、長文のドキュメント読解や複雑な対話が可能です。

こちらはOpenAIが公式に発表している、ビジネスデータに関するプライバシーとセキュリティ、コンプライアンスについての説明です。合わせてご覧ください。 https://openai.com/business-data/

ChatGPT Enterpriseの料金目安

ChatGPT Enterpriseの料金は、公式サイトでは公開されておらず、個別見積もりとなっています。

利用するユーザー数や契約期間、必要なカスタマイズのレベルによって費用が変動します。

導入を検討する場合は、OpenAIの営業担当者に直接問い合わせ、自社の利用規模や要件を伝えた上で見積もりを取得する必要があります。

最低契約ユーザー数が定められている場合もあるため、事前に確認しましょう。

ChatGPT TeamやPlusとの比較

Enterpriseプランは、TeamプランやPlusプランと比較して、セキュリティと管理機能が大幅に強化されています。

TeamプランにはないSSOやドメイン検証、全社的な利用状況を把握できるダッシュボードなどが提供されます。

小規模なチームであればTeamプランでも十分ですが、全社規模での導入や、厳格なセキュリティポリシーを持つ企業にとっては、Enterpriseプランが唯一の選択肢となると言えるでしょう。

ChatGPTの企業利用における料金|Teamプランを解説

次に、中小企業や特定の部門での利用に最適なTeamプランについて解説します。

Enterpriseプランほどの機能は不要でも、個人向けプランではセキュリティが不安という場合に最適なプランです。

Teamプランの料金体系や、導入するメリットについて具体的に見ていきましょう。

ChatGPT Teamプランの料金(月額・年額)

ChatGPT Teamプランの料金は、ユーザー1人あたりの月額制です。

年払いにすると割引が適用され、よりお得に利用できます。

2024年時点での料金は、月払いの場合は1ユーザーあたり月額30ドル、年払いの場合は1ユーザーあたり月額25ドルです。

最低2ユーザーからの契約が必要となります。

中小企業やチーム利用におけるTeamプランのメリット

Teamプランを導入する最大のメリットは、手頃な価格で法人向けのセキュリティと管理機能を利用できる点です。

入力したデータがAIの学習に使われることはなく、チームメンバー専用のワークスペースで安全に情報を共有できます。

また、管理コンソールを通じてメンバーの追加や削除を簡単に行えるため、チーム単位での利用管理が非常に容易です。

Plusプランの全機能に加え、これらの法人向け機能が使えるため、コストパフォーマンスに優れた選択肢と言えます。

ChatGPTの企業利用、料金を抑える代替案3選

OpenAIが提供する公式プラン以外にも、ChatGPTを企業で利用する方法は存在します。

ここでは、公式プランの料金を抑えつつ、安全に利用するための3つの代替案を紹介します。

- 各社が提供するChatGPT法人向けサービス

- ChatGPT APIを利用した自社開発

- Azure OpenAI Serviceの利用

これらの選択肢は、それぞれに特徴とメリット・デメリットがあります。

自社の技術力やセキュリティ要件に合わせて最適な方法を検討しましょう。

代替案①:各社が提供するChatGPT法人向けサービスと料金

国内の多くのITベンダーが、ChatGPTを組み込んだ独自の法人向けサービスを提供しています。

これらのサービスは、セキュリティを強化したり、特定の業務に特化した機能を追加したりしているのが特徴です。

料金はサービス提供会社によって様々ですが、ユーザー数に応じた月額料金が一般的です。

自社で環境を構築する手間が省け、日本語での手厚いサポートが受けられる点が大きなメリットです。

代替案②:ChatGPT APIを利用した自社開発と料金

自社の業務システムやアプリケーションに、ChatGPTの機能を直接組み込みたい場合に適しているのがAPIの利用です。

料金はリクエストごとに課金される従量課金制のため、利用頻度が低い場合はコストを抑えることができます。

ただし、APIを利用するには自社での開発が必要となり、開発コストや保守運用のための技術者が別途必要になります。

柔軟なカスタマイズが可能である一方、導入のハードルは高い選択肢と言えるでしょう。

代替案③:Azure OpenAI Serviceの利用と料金

Microsoft Azure上でOpenAIのモデルを利用できるサービスです。

Azureの堅牢なネットワークとセキュリティ機能のもとでChatGPTを運用できるため、非常に高い安全性を確保できます。

料金体系はAPI利用と同様に従量課金制ですが、Azureの他のサービスと連携しやすいというメリットがあります。

特に、普段からMicrosoft製品を利用している企業にとっては、親和性が高く導入しやすいでしょう。

ChatGPTの企業利用、料金だけでなく活用方法も重要

ChatGPTの導入効果を最大化するためには、料金プランの選定だけでなく、具体的な活用方法をイメージすることが不可欠です。

ここでは、業務効率化に繋がる活用事例と、実際の企業における成功事例を紹介します。

自社のどの業務に適用できそうか考えながら、読み進めてみてください。

業務効率化に繋がる具体的な活用事例

ChatGPTは、さまざまな定型業務を自動化・効率化するポテンシャルを秘めています。

例えば、議事録の要約や文字起こし、メールや報告書のドラフト作成、さらには企画書のアイデア出しやブレインストーミングの壁打ち相手としても活用できます。

また、プログラミングコードの生成やデバッグ、マニュアル作成、FAQの自動応答など、専門的な業務においてもその能力を発揮します。

まずは特定の部署の小さな業務からスモールスタートで試してみるのが成功の鍵です。

MOTEXの企業利用における成功事例

セキュリティ製品を開発・販売するMOTEX社では、ChatGPTを社内利用する際のガイドラインを策定し、全社的な活用を推進しています。

同社は、Azure OpenAI Serviceを利用することで、セキュリティを確保しながらChatGPTを導入しました。

具体的な活用例として、製品マニュアルの構成案作成や、サポートセンターでの問い合わせ対応文面の生成などが挙げられます。

これにより、担当者の業務負荷が大幅に軽減され、より創造的な業務に時間を割けるようになったといいます。

ChatGPTの企業利用で懸念される料金以外のリスク

ChatGPTを企業で利用する際には、料金面だけでなく、潜在的なリスクにも目を向ける必要があります。

特にセキュリティに関するリスクは、企業の信頼を揺るがしかねない重大な問題に発展する可能性があります。

ここでは、企業利用で特に注意すべき3つのリスクについて解説します。

機密情報漏洩のリスク

最大のリスクは、機密情報の漏洩です。

従業員が個人向けのFreeプランを利用し、顧客情報や社外秘の情報を入力してしまうと、そのデータがAIの学習に利用され、第三者に漏洩する恐れがあります。

このような事態を防ぐためには、法人向けプランの導入が不可欠です。

法人向けプランでは、入力データが学習に利用されないことが保証されているため、安心して利用できます。

著作権侵害のリスク

ChatGPTが生成した文章や画像が、既存の著作物を意図せず模倣してしまい、著作権を侵害してしまうリスクがあります。

特に、Web上のコンテンツを学習データとしているため、生成物が学習元のコンテンツと酷似する可能性はゼロではありません。

ビジネスで利用する際には、生成されたコンテンツをそのまま使うのではなく、必ず人の目でチェックし、必要に応じて修正やリライトを行うプロセスが重要になります。

また、Copyscapeなどのコピペチェックツールを活用するのも有効な手段です。

AIと著作権に関する文化庁の見解やセミナー資料はこちらで公開されています。リスクを正しく理解するために、合わせてご覧ください。 https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/93903601_01.pdf

誤情報(ハルシネーション)の発信リスク

ChatGPTは、事実に基づかないもっともらしい嘘の情報を生成することがあり、これは「ハルシネーション」と呼ばれています。

この誤情報をファクトチェックせずに社外へ発信してしまうと、企業の信頼を大きく損なうことになりかねません。

生成された情報は、あくまで「下書き」や「たたき台」として捉え、必ず専門知識を持つ担当者が内容の真偽を確認することが不可欠です。

特に、統計データや法律に関する情報など、正確性が求められる場面では細心の注意が必要です。

こちらはAIのハルシネーションを防ぐプロンプトについて解説した記事です。 合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/use-case/chatgpt-prevent-hallucination/

ChatGPTの企業利用、料金とセキュリティを両立する対策

ChatGPTの企業利用を成功させるためには、利便性の追求と同時に、徹底したセキュリティ対策を講じることが重要です。

ここでは、料金とセキュリティを両立させながら、安全にChatGPTを活用するための具体的な対策を4つ紹介します。

これらの対策を組織的に実施することで、リスクを最小限に抑えることができます。

対策①:個人向けプランの利用を避ける

最も基本的かつ重要な対策は、従業員による個人向けプラン(特にFreeプラン)の業務利用を禁止することです。

シャドーITとしての利用を防ぐためにも、会社として正式に法人向けプラン(TeamまたはEnterprise)を契約し、安全な利用環境を提供することが不可欠です。

法人向けプランは初期費用がかかりますが、情報漏洩によって失う信頼や損害を考えれば、必要不可欠な投資と言えるでしょう。

対策②:社内利用のポリシー(ガイドライン)を策定・周知する

ChatGPTを導入する際には、必ず社内向けの利用ガイドラインを策定しましょう。

ガイドラインには、利用目的の範囲、入力してはいけない情報(個人情報、機密情報など)、生成物の取り扱い方法、トラブル発生時の報告先などを具体的に明記します。

そして、策定したガイドラインは全従業員に周知徹底し、定期的な研修などを通じてリテラシーの向上を図ることが重要です。

社内ガイドラインを策定する際は、経済産業省が公開しているこちらの「AI事業者ガイドライン」が大変参考になります。合わせてご覧ください。 https://www.meti.go.jp/press/2024/04/20240419004/20240419004.html

対策③:生成物のファクトチェックと著作権確認

ChatGPTが生成したコンテンツを外部公開や商用利用する前には、必ず人間によるダブルチェックを義務付けましょう。

チェック項目には、情報の正確性を確認する「ファクトチェック」と、他者の権利を侵害していないかを確認する「著作権確認」の2つを含めるべきです。

このプロセスを徹底することで、誤情報の発信や著作権侵害のリスクを大幅に低減できます。

対策④:機密情報を入力しないルールの徹底

法人向けプランは安全性が高いものの、万が一のリスクを避けるため、原則として機密情報は入力しないというルールを徹底することが望ましいです。

顧客の個人情報や、未公開の財務情報、技術的なノウハウなどは、可能な限り入力しないように指導しましょう。

業務上どうしても機密情報を扱う必要がある場合は、データを匿名化・抽象化してから入力するなどの工夫が求められます。

ChatGPTの企業利用、料金と導入ステップを解説

実際にChatGPTを企業に導入する際には、どのようなステップを踏めばよいのでしょうか。

ここでは、導入を決定する前の確認事項から、実際の契約プロセスの流れまでを具体的に解説します。

計画的に進めることで、スムーズな導入と活用開始が可能になります。

導入前の確認事項

導入を検討する最初のステップとして、まずは「利用目的の明確化」が重要です。

どの部署の、どのような業務を効率化したいのかを具体的に定義しましょう。

次に、その目的に合ったプランを選定し、必要なライセンス数を見積もります。

同時に、前述した社内ガイドラインの策定準備も進めておくと、導入後の展開がスムーズです。

費用対効果を試算し、経営層の承認を得ることも忘れてはなりません。

契約プロセスの流れ

利用目的とプランが決定したら、実際の契約プロセスに進みます。

Teamプランの場合は、公式サイトから直接クレジットカードで申し込むことが可能です。

一方、Enterpriseプランを希望する場合は、OpenAIの営業担当者への問い合わせが必要です。

ヒアリングや要件定義を経て、見積もりが提示され、双方合意の上で契約締結となります。

契約後は、管理者がワークスペースを設定し、利用する従業員を招待して利用開始となります。

ChatGPTの企業利用、料金に関するよくある質問

最後に、ChatGPTの企業利用や料金に関して、多くの担当者から寄せられる質問とその回答をまとめました。

導入検討の際の参考にしてください。

Q1:これまでの対話型AIとの違いは?

従来の対話型AI(チャットボット)が、特定のシナリオに沿った応答しかできなかったのに対し、ChatGPTは非常に汎用性が高いのが特徴です。

膨大な言語データを学習しているため、文脈を理解し、人間のように自然で創造的な文章を生成することができます。

Q2:どのようなデータから学習しているのか?

ChatGPTは、インターネット上に公開されている膨大なテキストデータや、書籍、論文など、多種多様な情報源から学習しています。

ただし、学習データは特定の時点(例:2023年4月)でカットオフされており、それ以降の最新情報については知識がない点に注意が必要です。

Q3:ビジネスのどんな用途で役に立つのか?

マーケティング分野でのキャッチコピー作成やブログ記事執筆、営業分野でのメール文面作成や顧客提案書の構成案作成、開発分野でのコーディング支援や仕様書作成など、職種を問わず幅広い業務で活用できます。

アイデア次第で活用の幅は無限に広がります。

Q4:他人の権利を侵害する可能性はないか?

前述の通り、生成物が既存の著作物と類似し、著作権などの他人の権利を侵害する可能性は否定できません。

そのため、生成されたコンテンツをビジネス利用する際には、必ず人間によるレビューとチェックを行い、独自性を確保する努力が求められます。

あなたの会社のChatGPT、実は“情報漏洩”の温床かも?

多くのビジネスパーソンがChatGPTの便利さを実感し、日々の業務に取り入れ始めています。しかし、その裏側で「シャドーIT」と呼ばれる新たなリスクが静かに拡大していることをご存知でしょうか。シャドーITとは、企業や情報システム部門が把握・管理していない形で、従業員が個人で契約したツールやサービスを業務に利用することです。特に無料版の生成AIは手軽に使えるため、シャドーIT化しやすい傾向にあります。

もし従業員が会社の許可なく無料版ChatGPTを使い、会議の議事録を要約させたり、顧客情報を入力してメール文を作成させたりしていたら、その情報はAIの学習データとして外部に流出する可能性があります。このようなシャドーITの蔓延は、意図せずして企業の機密情報や顧客の個人情報を危険に晒す行為なのです。実際、情報処理推進機構(IPA)も、生成AIの利用における情報漏洩リスクについて注意喚起を行っており、企業が管理できる形での利用体制構築の重要性を指摘しています。個人の判断による安易な利用が、企業の信頼を根底から揺るがす重大なインシデントに繋がりかねないのです。

引用元:

独立行政法人情報処理推進機構(IPA)は、「生成AIの利用に関する注意喚起」の中で、企業が管理していない生成AIサービス(シャドーIT)の利用は、入力した情報が意図せず漏洩するリスクや、サービスの脆弱性を突いたサイバー攻撃の標的となる危険性があると指摘しています。企業は利用実態を把握し、明確なガイドラインを設けることが不可欠です。(「生成AIの利用に関する注意喚起」IPA 独立行政法人情報処理推進機構, 2023年などを参考に記述)

まとめ

企業がChatGPTの導入を検討する中で、「どのプランを選べばいいかわからない」「情報漏洩などのセキュリティリスクが怖い」「社内ルールをどう作ればいいのか」といった課題に直面することは少なくありません。コストを抑えたい気持ちと、安全性を確保したいという思いの間で、導入に踏み切れない企業も多いのが実情です。

そこでおすすめしたいのが、Taskhubです。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。