結論:ChatGPTで書いた作文をそのまま使うとバレる可能性が高い

「ChatGPTで作成した作文をそのまま提出してもバレない?」

「レポートやエントリーシート作成でChatGPTを使いたいけど、不正とみなされたらどうしよう…。」

このような疑問や不安を抱えている学生や就活生の方も多いのではないでしょうか。

結論から言うと、ChatGPTが生成した文章を全く手直しせずにそのまま提出した場合、それがAIによるものだとバレる可能性は非常に高いです。

本記事では、なぜAIが書いたとバレてしまうのか、その原因と具体的な対策、そしてバレてしまった場合のリスクについて詳しく解説します。

AIをうまく活用するためのコツも紹介しますので、ぜひ最後までご覧いただき、適切な使い方をマスターしてください。

なぜAIが書いたと判断されてしまうのか

ChatGPTをはじめとする生成AIは、膨大なデータを学習し、人間が書いたような自然な文章を作成できます。しかし、その文章にはAI特有の「クセ」やパターンが現れることがあります。

例えば、誰が読んでも当たり障りのない一般論に終始したり、感情や具体的な体験談が欠けていたりするため、人間が書いた文章との間に違和感が生じることがあります。

また、文章の構成や表現が単調になりがちな点も、教員や採用担当者が見抜くポイントとなります。

大学や高校ではAI使用に関するルール作りが進んでいる

自分の所属する学校のルールを事前に確認し、許可された範囲内で責任を持って利用することが不可欠です。

AI技術の急速な普及に伴い、多くの大学や高校ではレポートや論文作成におけるAIの利用に関するガイドラインの策定を進めています。

全面的に禁止するのではなく、「アイデア出しや構成の相談は許可するが、本文の丸写しは認めない」「AIを使用した箇所は明記すること」といった具体的なルールを設ける教育機関が増えています。

ルールを無視した使用は、意図せず不正行為とみなされるリスクがあるため注意が必要です。

こちらは文部科学省が公開している、大学・高専における生成AI教学面の取扱いに関する資料です。合わせてご覧ください。 https://www.mext.go.jp/kaigisiryo/content/000245316.pdf

ChatGPTで書いた作文がバレる5つの原因

ここからは、ChatGPTで書いた作文がバレてしまう具体的な原因を5つ紹介します。

- ① AI特有の不自然な言い回しや表現がある

- ② 事実と異なる情報や古い内容が含まれている

- ③ 具体的な体験や感情がなく、誰にでも書ける内容になっている

- ④ 引用や参考文献のルールが守られていない

- ⑤ AIコンテンツ検出ツールで判定されてしまう

これらの原因を理解することで、どのように対策すれば良いかが見えてきます。

それでは、1つずつ見ていきましょう。

① AI特有の不自然な言い回しや表現がある

ChatGPTが生成する文章は、一見すると流暢で完成度が高いように見えます。しかし、注意深く読むと「~と言えるでしょう」「~と考えられます」といった断定を避ける表現や、同じ接続詞が何度も繰り返されるなど、AI特有の不自然な言い回しが見られることがあります。

また、文章全体のトーンが均一で、人間らしい表現の揺れや感情の機微が感じられないため、経験豊富な教員や採用担当者には違和感を与えやすいです。

これらの「AIらしさ」が、バレる大きな原因の一つとなります。

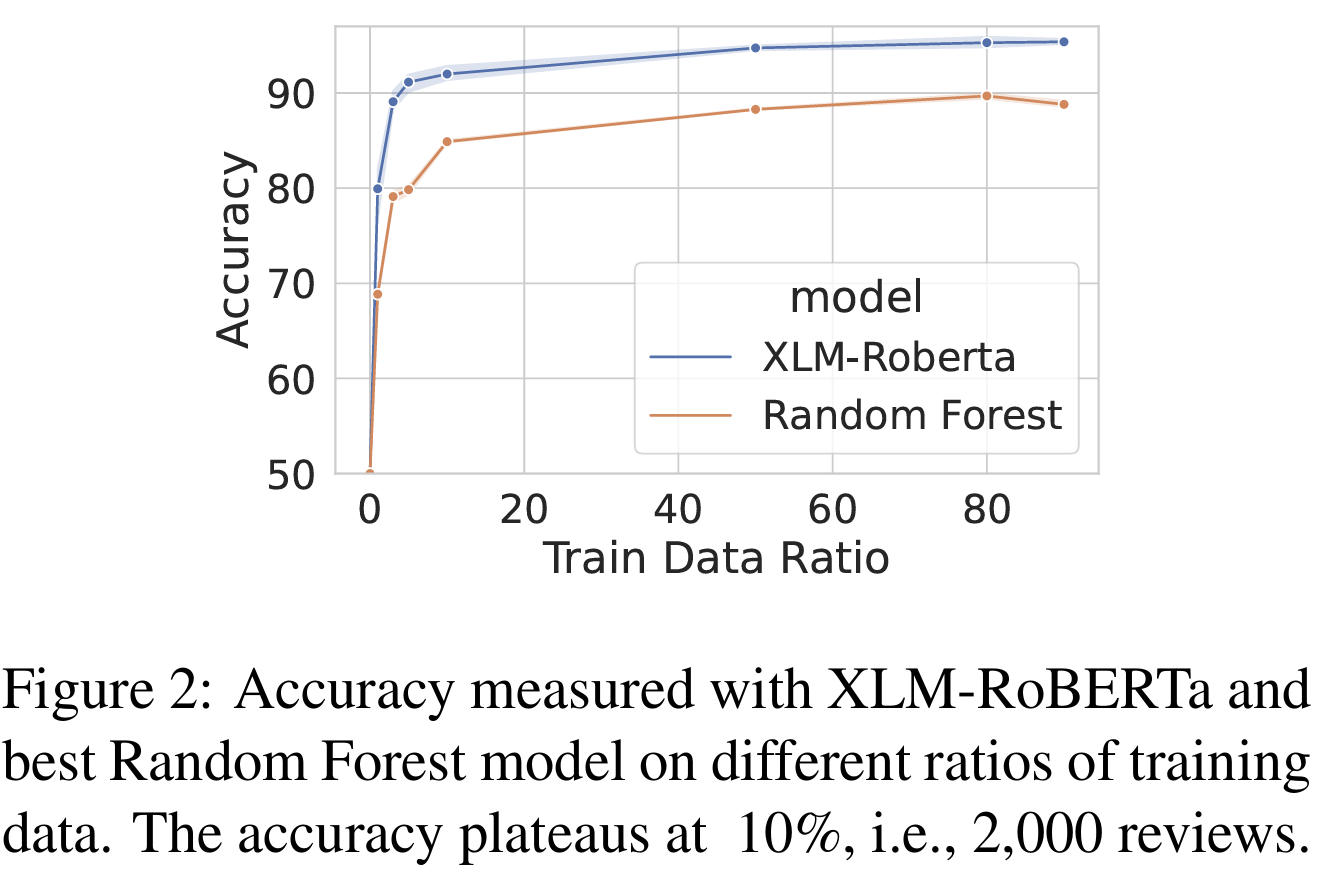

こちらは人間とAIが作成したホテルレビューを比較し、その言語的な特性を分析した研究論文です。合わせてご覧ください。 https://arxiv.org/abs/2404.12938

② 事実と異なる情報や古い内容が含まれている

ChatGPTは、学習データに基づいて情報を生成するため、その内容が常に正確であるとは限りません。

事実とは異なる情報(ハルシネーション)を生成したり、学習データが古いために最新の情報を反映できていなかったりする場合があります。

2025年にリリースされた最新のGPT-5モデルでは、思考時間を自動で切り替える機能により専門分野での精度が向上しましたが、それでも誤りを含む可能性はゼロではありません。

事実確認を怠ってそのまま提出してしまうと、内容の誤りからAIの利用が疑われる可能性があります。

こちらはAIのハルシネーションを防ぐプロンプトについて解説した記事です。 合わせてご覧ください。

③ 具体的な体験や感情がなく、誰にでも書ける内容になっている

AIから生成された文章は誰にでも書けるような抽象的で当たり障りのない内容になりがちです。

作文やレポート、エントリーシートで高く評価されるのは、書き手自身の具体的な経験や、そこから得られた独自の視点、そして感情です。

ChatGPTは、一般的な情報や知識をまとめるのは得意ですが、あなた個人の体験や感情を文章に込めることはできません。

「あなたらしさ」が全く感じられない文章は、オリジナリティの欠如からAIの利用を疑われる一因となります。

④ 引用や参考文献のルールが守られていない

ChatGPTに参考文献を尋ねると、それらしい書籍名や論文名を挙げてくれることがありますが、実際には存在しない架空の文献を生成してしまうケースが少なくありません。

アウトプットは常に正確であるとは限りません。お客様は、本サービスからのアウトプットを、真実又は事実に基づく情報の唯一の情報源として、又は専門家のアドバイスの代わりとして依拠すべきではありません。

引用元:利用規約|OpenAI

また、正しい引用形式(カギ括弧の使い方や出典の記載方法など)を守れていないこともあります。

レポートや論文において、引用や参考文献の明記は基本的なルールです。

これらの不備は、単なるミスとしてだけでなく、研究倫理への理解不足やAIへの安易な依存を疑われる原因となり、評価を大きく下げることにつながります。

⑤ AIコンテンツ検出ツールで判定されてしまう

精度は100%ではありませんが、ツールによって高い確率で「AIによる生成」と判定された場合、不正を疑われるきっかけになる可能性は十分にあります。

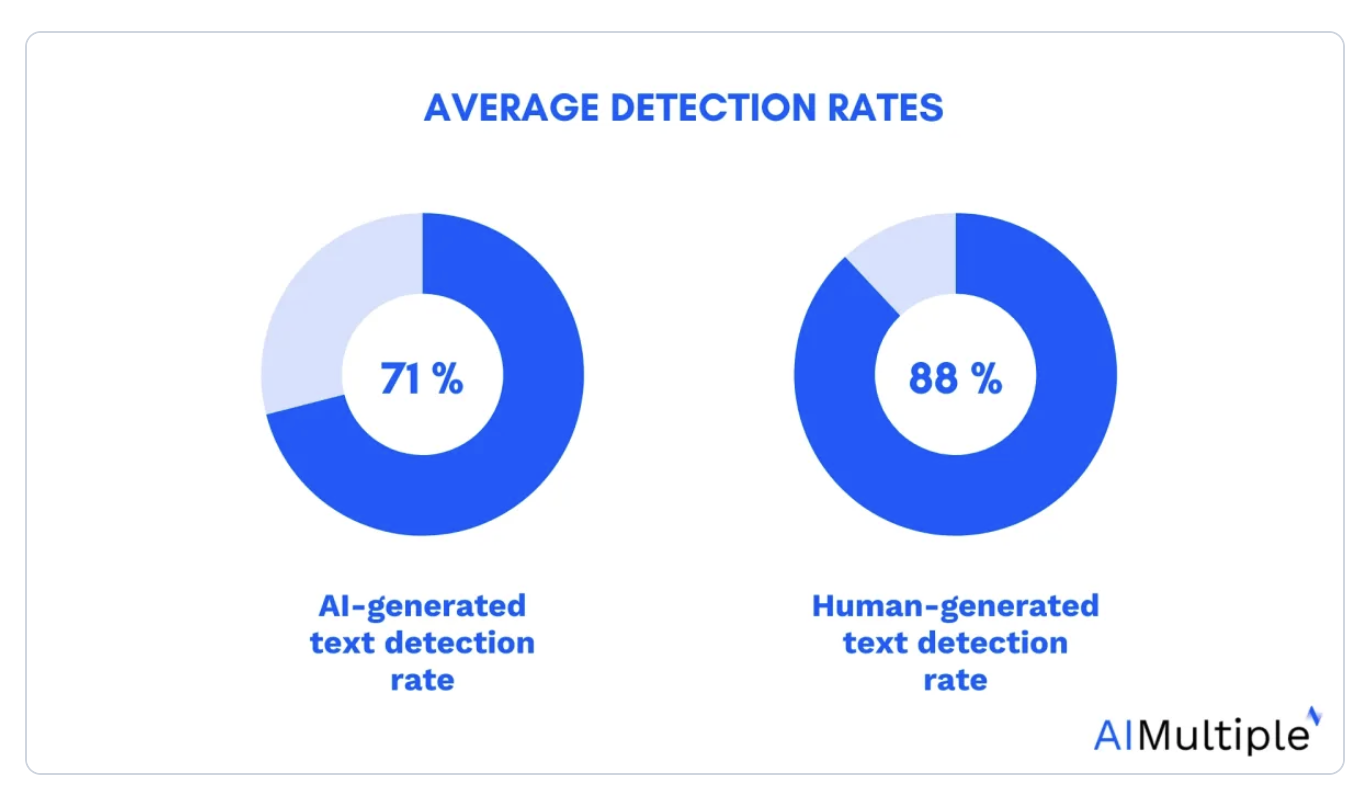

現在、AIによって生成された文章を判定するための「AIコンテンツ検出ツール」が数多く開発されています。

大学や企業がこれらのツールを導入し、提出されたレポートやエントリーシートをチェックする動きも出てきています。

これらのツールは、文章の統計的な特徴(単語の出現頻度や文構造のパターンなど)を分析し、AIが生成した可能性を判定します。

こちらは10種類のAIコンテンツ検出ツールの精度を比較検証したベンチマークレポートです。合わせてご覧ください。 https://research.aimultiple.com/ai-generated-text-detector/

【これで安心】ChatGPTの作文がバレないようにする9つの対策

ChatGPTをうまく活用すれば、作文やレポート作成の強力なサポーターになります。ここでは、AIの利用がバレないようにするための9つの具体的な対策を紹介します。

- 対策①:生成された文章は必ず自分の言葉で書き直す

- 対策②:事実確認(ファクトチェック)を徹底する

- 対策③:自分自身の具体的な体験談や意見を加える

- 対策④:自分の文体や口調に合うように修正する

- 対策⑤:バレにくい文章を生成するプロンプト(指示文)を使う

- 対策⑥:参考文献を明記し、正しい引用ルールを守る

- 対策⑦:AI文章判定ツールで一度チェックしてみる

- 対策⑧:構成案やアイデア出しの補助として利用する

- 対策⑨:信頼できる情報源(公的データなど)を基に内容を補強する

これらの対策を実践することで、AIの力を借りながらも、オリジナリティのある質の高い文章を作成できます。

対策①:生成された文章は必ず自分の言葉で書き直す

最も重要で基本的な対策は、ChatGPTが生成した文章をそのまま使わないことです。

AIが作った文章はあくまで「下書き」と捉え、必ず自分の言葉で全面的に書き直しましょう。

単語をいくつか入れ替えるだけでは不十分です。文章の構造から見直し、表現を自分のものに変えることで、AI特有の不自然さが消え、オリジナリティが生まれます。

この一手間をかけることが、バレるリスクを大幅に減らすための鍵となります。

対策②:事実確認(ファクトチェック)を徹底する

ChatGPTが提示する情報には、誤りや古い情報が含まれている可能性があります。

特に、統計データや専門的な情報、歴史的な事実などについては、必ず信頼できる情報源で裏付けを取る習慣をつけましょう。

公的な機関のウェブサイト、学術論文データベース、信頼性の高い報道機関の記事などを参照し、情報の正確性を自分の目で確認することが不可欠です。

このプロセスは、文章の質を高めるだけでなく、あなた自身の学びを深めることにも繋がります。

対策③:自分自身の具体的な体験談や意見を加える

AIには生成できない、あなただけの価値を文章に加えましょう。

テーマに関連する自分自身の具体的なエピソードや経験、そこから感じたことや考えたことなどを盛り込むことで、文章に深みと説得力が生まれます。

「私は~という経験を通して、~だと考えた」のように、一人称の視点で語ることで、文章は一気に人間味を帯び、他の誰にも真似できないオリジナルの内容になります。

これが、AIが書いた文章との最大の差別化ポイントです。

対策④:自分の文体や口調に合うように修正する

人それぞれ、文章の書き方には個性があります。普段自分が使っている言葉遣いや、文章のリズム、好んで使う接続詞などを意識して、ChatGPTが生成した文章を修正しましょう。

例えば、硬すぎる表現を柔らかくしたり、逆に専門的なレポートであればより学術的な言葉遣いに統一したりします。

提出する文章全体の文体を統一することで、一貫性が生まれ、より自然であなたらしい文章に仕上がります。

過去に自分で書いた文章と見比べてみるのも良い方法です。

対策⑤:バレにくい文章を生成するプロンプト(指示文)を使う

ChatGPTからより自然で質の高い文章を引き出すためには、指示文(プロンプト)の工夫が重要です。

単に「~について書いて」と指示するのではなく、「高校生になりきって、親しみやすい言葉で」「以下の体験談を盛り込んで、感動的なトーンで」のように、具体的な役割や条件、文体などを細かく指定しましょう。

これにより、生成される文章の初期段階からAI特有のクセが減り、その後の修正作業が格段に楽になります。

良いプロンプトは、AIをより賢いアシスタントにするための呪文です。

AIへの指示であるプロンプトについて、基本的な考え方や使える日本語のプロンプト例をこちらの記事で紹介しています。合わせてご覧ください。

対策⑥:参考文献を明記し、正しい引用ルールを守る

レポートや論文で外部の情報を利用する場合は、必ず出典を明記し、所属する機関が定める引用ルールに正確に従いましょう。

ChatGPTに参考文献リストを作成させるのは便利ですが、前述の通り、架空の情報を生成することがあるため鵜呑みにしてはいけません。

実際に自分で読んだ文献のみをリストアップし、著者名、書籍名、発行年、ページ数などを正確に記載してください。

誠実な引用は、学問的な信頼性を担保する上で絶対に欠かせない要素です。

対策⑦:AI文章判定ツールで一度チェックしてみる

自分の修正が十分かどうか不安な場合は、提出前にAI文章判定ツールを使ってセルフチェックしてみるのも一つの手です。

これらのツールは、文章がAIによって書かれた可能性をパーセンテージで示してくれます。

もし高い数値が出た場合は、どの部分にAIらしさが残っているのかを分析し、さらに修正を加えるきっかけになります。

ただし、ツールの判定は絶対的なものではないため、あくまで参考程度に留め、最終的には自分の目で判断することが重要です。

対策⑧:構成案やアイデア出しの補助として利用する

ChatGPTを文章そのものの作成に使うのではなく、アイデア出しや構成案の作成といった「準備段階」で活用するのは、非常に賢く安全な方法です。

例えば、「〇〇というテーマについて、考えられる論点を5つ挙げてください」「このテーマでレポートを書くので、説得力のある構成案を3パターン提案してください」といった使い方です。

これにより、自分一人では思いつかなかった視点を得られたり、思考を整理したりすることができます。

あくまで思考のパートナーとして使うことで、不正のリスクなく作業効率を大幅に向上させられます。

対策⑨:信頼できる情報源(公的データなど)を基に内容を補強する

生成された文章の説得力を高めるために、客観的なデータを活用しましょう。

政府の統計データや公的機関が発表している報告書、学術研究で示されたデータなどを引用することで、文章の信頼性が格段に向上します。

ChatGPTに「〇〇に関する公的なデータを探して」と依頼し、得られた情報源を自分で確認した上で文章に組み込むと良いでしょう。

具体的な数値を伴った主張は、抽象的な意見よりもはるかに説得力を持ち、質の高いレポート作成に繋がります。

ChatGPTが書いたか判定するAI検出ツールとは?

ChatGPTの利用が広がるにつれて、その文章がAIによるものか人間によるものかを見分けるための「AI検出ツール」も注目されています。これらのツールはどのような仕組みで、どの程度の精度を持っているのでしょうか。

ここでは、AI検出ツールの種類や仕組み、そしてその限界について解説します。

国内外の主要なAI検出ツールの種類と精度

現在、国内外で多くのAI検出ツールが提供されています。代表的なものには「GPTZero」や「Copyleaks」などがあります。

これらのツールは、文章を解析し、AIが生成した確率をスコアで表示します。

多くのツールが90%以上の高い精度を謳っていますが、文章のスタイルやテーマ、そしてAIモデルの種類によって精度は変動するのが実情です。

特に、AIが生成した文章を人間が修正した場合、検出精度は大幅に低下する傾向があります。

日本語の文章はまだ正確に判定できないケースもある

AI検出ツールの多くは英語を中心に開発されており、日本語への対応や精度はまだ発展途上な面があります。

日本語は文法構造や表現の多様性が英語と大きく異なるため、英語と同じ基準では正確な判定が難しい場合があります。

そのため、日本語の文章に対してツールが「人間が書いた」と判定しても、実際にはAIが生成したものである可能性や、その逆のケース(人間が書いたのにAIと誤判定される)も存在します。

ツールの結果を過信しないことが重要です。

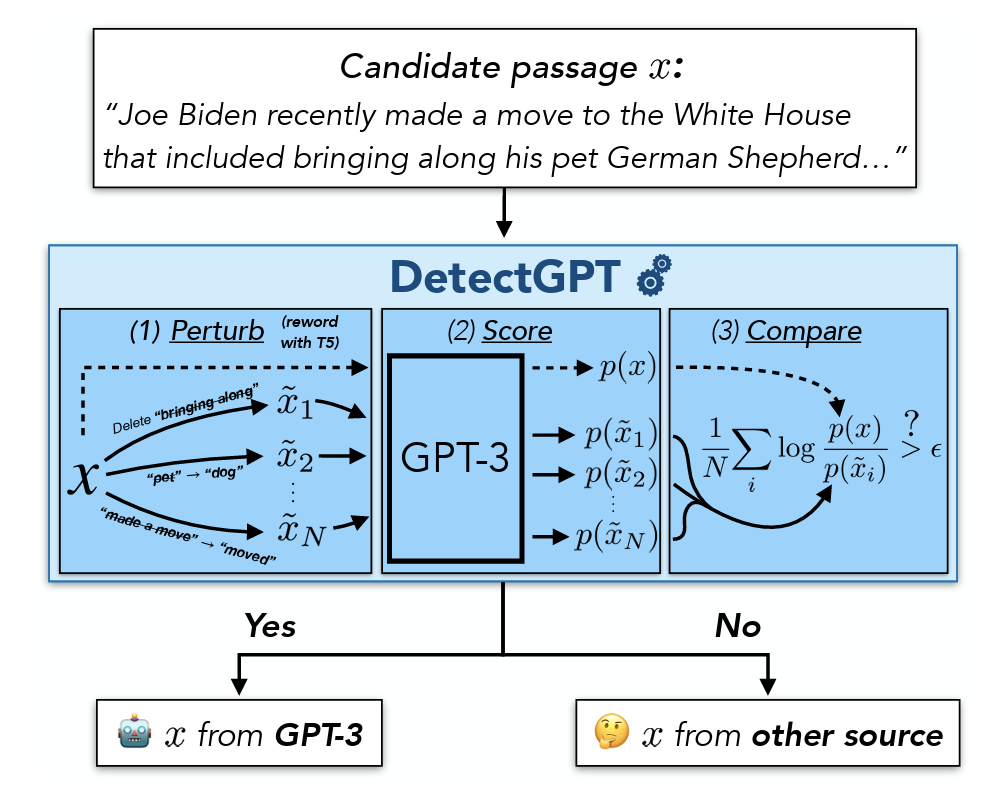

AI検出ツールの仕組みと限界

AI検出ツールは、主に文章の「パープレキシティ(perplexity)」と「バースティネス(burstiness)」という2つの指標を見ています。

パープレキシティは文章の複雑さや予測困難性を示し、この値が低い(予測しやすい単語が並んでいる)とAIらしいと判断されがちです。

バースティネスは文の長さや構造のばらつきを指し、この値が低い(単調な文が続く)とAIらしいと判断されます。

しかし、これらの指標は絶対ではなく、人間が書いた簡潔な文章がAIと誤判定されたり、逆にAIが意図的に複雑な文章を生成して検出を回避したりすることも可能です。

こちらはAI検出技術の代表的な手法である「DetectGPT」について解説した論文です。合わせてご覧ください。 https://arxiv.org/abs/2301.11305

大学のレポートや就活でChatGPTの使用がバレるとどうなる?

もし、学校のルールに反してChatGPTを使用したことが発覚してしまった場合、どのようなペナルティが待っているのでしょうか。大学のレポートと就職活動の2つの場面に分けて、考えられるリスクを解説します。

安易な利用が、将来に大きな影響を及ぼす可能性も理解しておく必要があります。

大学のレポートや論文で不正と見なされた場合の処分

大学のレポートや論文で、ChatGPTで生成した文章をそのまま提出するなどの行為が不正(盗用や剽窃)と判断された場合、厳しい処分が下される可能性があります。

具体的には、その科目の単位が不認定になるだけでなく、学則に基づき、訓告、停学、最悪の場合は退学処分といった重い罰則が科されることもあります。

ChatGPTの作成した文章等の内容が正しいかどうかを確認し、必要に応じ修正したか

① 確認・修正した 64.0%

② どちらかといえば確認・修正した 27.7%

①+② 計 91.8%

③ どちらともいえない 3.4%

④ どちらかといえば確認・修正しなかった 2.1%

⑤ 確認・修正しなかった 2.7% ④+⑤ 計 4.8%

引用元: 生成AIがもたらす高等教育へのインパクト

上記のように、多くの方は確認・修正を行っている一方で、未確認のまま生成された文章を使用していたという調査結果もあります。

一度不正行為の記録が残ると、その後の学業や奨学金の受給などにも影響が出る恐れがあります。

学問の世界では、オリジナリティと誠実さが何よりも重視されることを忘れてはいけません。

就職活動のES(エントリーシート)でバレた場合のリスク

就職活動のエントリーシートでAIの利用が発覚した場合も、深刻な事態につながりかねません。

多くの採用担当者は、文章から応募者の個性や思考力、熱意を読み取ろうとしています。

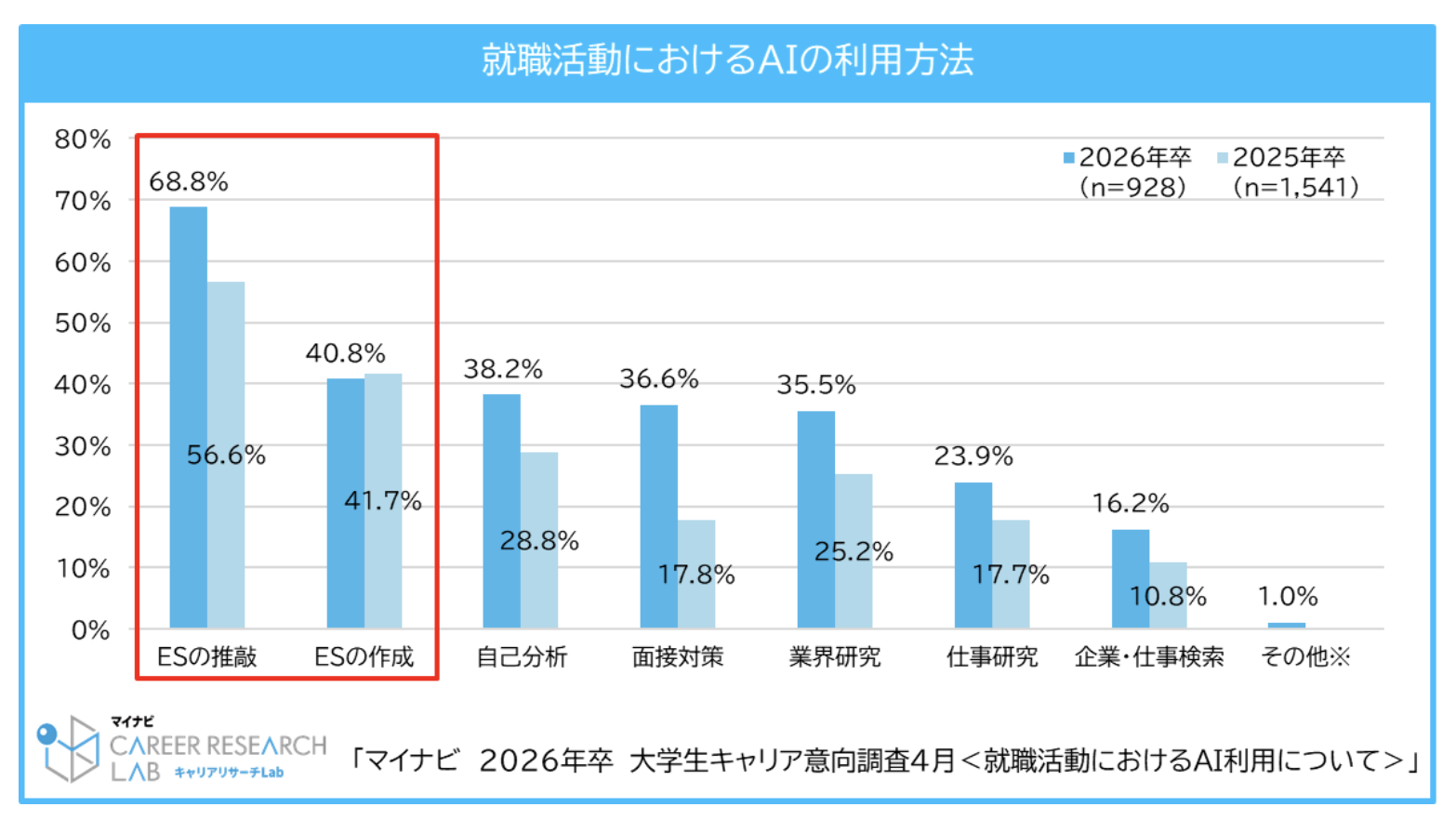

就職活動でのAI利用の目的を聞いたところ、回答が多かったのはエントリーシート作成(40.8%)、推敲(68.8%)とエントリーシートの作成においてよく利用されていることが示された。また、昨年と比較して面接対策の割合が大きくなっている。AI利用において文章の生成・推敲が主要な目的であることは変わりないが、それ以外にも面接対策としての利用も広まっているようだ。

引用元:2026年卒 大学生キャリア意向調査4月<就職活動におけるAI利用> | マイナビキャリアリサーチLab

上記のように、作成・推敲で生成AIは多用されていますが、生成されたままの文書でエントリーシートを提出することは避けるべきでしょう。

AIが生成した当たり障りのない文章は、独自性がないと判断され、書類選考の段階で不合格になる可能性が高いでしょう。

たとえ書類選考を通過しても、面接でエントリーシートの内容を深掘りされた際に、自分の言葉で説明できず矛盾が生じ、AIの利用がバレてしまうケースもあります。

その結果、信頼性や誠実さに欠けると判断され、内定取り消しにつながるリスクもあります。

バレる心配なし!ChatGPTを作文に賢く活用する3つの方法

ChatGPTは、使い方を間違えなければ、作文やレポート作成のプロセスを劇的に効率化してくれる強力なツールです。ここでは、不正を疑われる心配なく、ChatGPTを賢く活用するための3つの具体的な方法を紹介します。

これらの方法を実践し、AIを優秀な「思考のパートナー」として活用しましょう。

アイデア出しや構成作成のパートナーにする

自分では思いつかないような斬新な切り口や、論理的な構成案を得ることで、その後の執筆がスムーズに進みます。

何を書けばいいか分からない、どういう順番で書けば説得力が増すか悩む、といった執筆の初期段階でChatGPTは絶大な効果を発揮します。

例えば、「環境問題について、高校生向けのレポートのテーマを10個提案して」「日本の少子高齢化問題について、序論・本論・結論の構成案を作成して」のように依頼します。

複雑な内容を分かりやすく要約・言い換えしてもらう

専門的な論文や難しいニュース記事の内容を、自分のレポートに引用したいけれど、内容が難しくてうまくまとめられない。そんな時には、ChatGPTに要約や言い換えを依頼するのが有効です。

「この論文の要点を300字でまとめて」「この専門用語を、中学生にも分かるように説明して」といった指示を出すことで、複雑な情報を短時間で理解し、自分の文章に組み込みやすくなります。

ただし、要約された内容が正確かは必ず原文で確認しましょう。

誤字脱字のチェックや文章校正の補助に使う

文章を書き終えた後の最終チェックにも、ChatGPTは役立ちます。

完成した文章をChatGPTに読み込ませ、「誤字脱字や文法的な誤りがないかチェックしてください」「より自然で分かりやすい表現があれば提案してください」と依頼します。

自分では気づきにくい細かなミスを発見したり、表現を洗練させたりするのに役立ちます。

ただし、AIの提案が常に正しいとは限らないため、最終的な判断は自分で行うことが大切です。

ChatGPTの作文に関するよくある質問

最後に、ChatGPTを使った作文に関して、多くの人が抱く疑問についてQ&A形式で回答します。

これらの疑問を解消し、安心してAIと付き合っていくための参考にしてください。

AIが書いたかどうかは100%バレるのですか?

100%バレるとは断言できません。AI検出ツールの精度は完璧ではなく、人間がAIの文章に手を加えれば見分けるのはさらに難しくなります。

しかし、本記事で解説したように、AI特有の不自然な表現、内容の誤り、具体性の欠如など、経験豊富な教員や採用担当者が「違和感」を覚えるポイントは数多く存在します。

「バレないだろう」と安易に考えるのではなく、「バレる可能性が非常に高い」と認識し、適切な使い方を心がけることが重要です。

コピペチェックツールでAIが生成した文章は検出できますか?

ChatGPTは毎回新しい文章を生成するため、他の文章と完全に一致することは稀であり、コピペチェックツールで検出される可能性は低いです。

従来のコピペチェックツール(剽窃検知ツール)は、既存のウェブサイトや文献データベースと照合し、文章の一致度を調べるものです。

ただし、AIが学習データに含まれる特定の文章をそのまま出力してしまうケースも稀にあり得ます。

AIが書いた文章かどうかを判定するのは、コピペチェックツールではなく、本記事で紹介した「AIコンテンツ検出ツール」の役割です。

ChatGPTの利用が許可されている場合、どこまで使って良いですか?

これは、所属する大学や高校、あるいは応募先の企業のルールによって異なります。

まずは、所属機関が公開しているAI利用に関するガイドラインを必ず確認してください。

一般的には、「アイデア出し」「構成案の作成」「誤字脱字のチェック」といった補助的な利用は認められるケースが多いです。

一方で、「生成された文章をそのまま、あるいは少し手直しただけで提出すること」は禁止されている場合がほとんどです。

不明な点があれば、担当の教員やキャリアセンターに直接問い合わせ、許可されている範囲を正確に把握することが最も確実です。

AIで作文を作成する方法をもっと詳しく知りたい方は、こちらの記事も合わせてご覧ください。

ChatGPTでの作文はバレる?大学や企業が見抜くAI特有の“クセ”とは

「ChatGPTで書いたレポート、そのまま出しても大丈夫かな?」多くの学生や社会人が抱えるこの疑問。結論から言えば、その使い方は非常に危険です。AIが生成した文章には、人間にはない特有の“クセ”が潜んでおり、教育や採用のプロはそれを見抜きます。

スタンフォード大学の研究でも、AIの文章が持つ不自然さが指摘されています。しかし、これはAI利用を諦めるべきだという意味ではありません。むしろ、AIを「思考を補助するツール」として正しく使いこなせば、あなたの能力を飛躍的に高めることができます。この記事では、AIの利用がバレてしまう決定的な理由と、AIを最強の味方にするための賢い付き合い方を解説します。

なぜAIが書いた文章は“違和感”を与えるのか

ChatGPTが生成した文章は流暢に見えますが、経験豊富な教員や採用担当者は、いくつかのポイントからその不自然さを感じ取ります。

一つ目は、具体性と感情の欠如です。

AIはあなた自身の体験を知らないため、どうしても当たり障りのない一般論に終始しがちです。あなた自身の経験からくる独自の視点や感情が込められていない文章は、誰が書いても同じような内容になり、深みがありません。

二つ目は、文章全体のトーンが均一で、表現が単調な点です。

「~と言えるでしょう」「~と考えられます」といった断定を避ける表現が多用されたり、同じ接続詞が繰り返されたりするのも特徴です。人間が書く文章にある自然なリズムや表現の揺れがなく、どこか機械的な印象を与えてしまうのです。

そして三つ目は、情報の正確性です。

AIは時に、事実と異なる情報(ハルシネーション)や、存在しない架空の参考文献を生成することがあります。内容の誤りや不適切な引用は、AIへの安易な依存を疑われる直接的な原因となります。これらのAI特有のクセを理解しないまま文章を流用することは、自らの評価を大きく損なうリスクを伴うのです。

引用元:

スタンフォード大学人間中心AI研究所(HAI)の研究では、大規模言語モデルが生成するテキストは、人間の書く文章と比較して、統計的に予測可能なパターンに収束しやすい傾向があることが示唆されています。(Stanford University Human-Centered Artificial Intelligence. “AI-generated text is surprisingly easy to spot, new research finds.” 2023年)

まとめ

多くの学生やビジネスパーソンが、レポート作成や日々の業務における文章作成の効率化に課題を抱えています。生成AIの活用は、その解決策として大きな注目を集めています。

しかし、実際には「プロンプトの使いこなしが難しい」「情報漏洩のリスクが怖い」といった理由で、本格的な導入に踏み切れないケースも少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、レポートの構成案作成やメール作成、議事録の要約、さらにはリサーチ業務の自動化など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。