「ChatGPTで作成した文章や画像をブログで使いたいけど、著作権は大丈夫?」

「商用利用して、後から訴えられたりしないか心配…。」

ChatGPTをはじめとする生成AIの利用が広がる中で、このような著作権に関する不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

本記事では、ChatGPTの生成物と著作権の基本的な関係から、商用利用する際の具体的な注意点、そして著作権侵害を防ぐための実践的な対策までを網羅的に解説します。

AIと法律の専門知識をもとに、企業が安全にChatGPTを活用するためのガイドラインについても触れていますので、ぜひ最後までご覧になり、日々の業務にお役立てください。

ChatGPTの生成物は著作権侵害になる?基本を解説

まず、ChatGPTが生成したコンテンツが著作権侵害にあたるのか、その基本的な考え方について解説します。

結論から言うと、使い方によっては著作権侵害のリスクが伴います。どのような場合にリスクが発生するのか、著作権侵害の判断基準や、AIの学習データの扱いと合わせて見ていきましょう。

結論:使い方次第で著作権侵害のリスクがある

ChatGPTが生成したコンテンツが、必ずしも安全であるとは限りません。

利用者が意図せずとも、生成物が既存の著作物と酷似してしまった場合、著作権侵害とみなされる可能性があります。

特に、特定の作品や著者のスタイルを模倣するような指示を出した場合や、生成された内容をチェックせずにそのまま公開した場合には、リスクが高まります。

そのため、ChatGPTの生成物はあくまで「下書き」や「アイデア出しの補助」と捉え、最終的なチェックと判断は人間が行うことが極めて重要です。

ChatGPTの利用には著作権以外にも注意すべき点があります。利用上のリスク全般については、こちらの記事で詳しく解説していますので、合わせてご覧ください。

著作権侵害と判断される2つの条件とは?

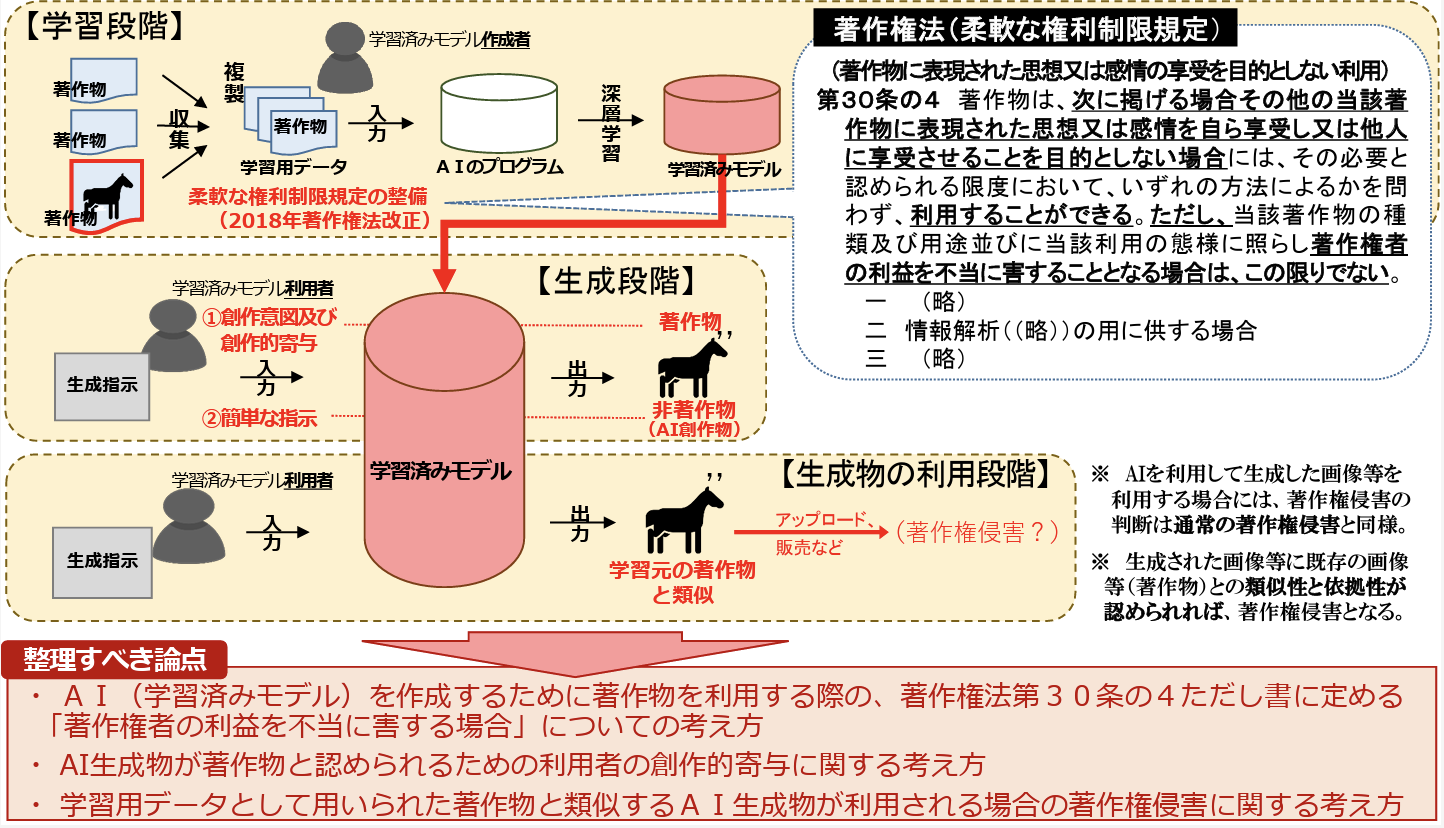

日本の著作権法において、著作権侵害が認められるためには、主に2つの条件を満たす必要があるとされています。それは「依拠性」と「類似性」です。

「依拠性」とは、他人の著作物に接して、それを自己の作品の中に用いることを指します。

ChatGPTの場合、学習データに既存の著作物が含まれているため、そのデータをもとに生成する以上、依拠性があると判断される可能性があります。

「類似性」とは、自己の作品が、他人の著作物の表現形式における本質的な特徴を直接感得できる程度に似ていることを指します。

生成された文章や画像が、偶然似ているだけではなく、誰が見ても「あの作品を真似したものだ」とわかるレベルであれば、類似性があると判断されやすくなります。

この2つの条件が揃った場合に、著作権侵害と判断されることになります。

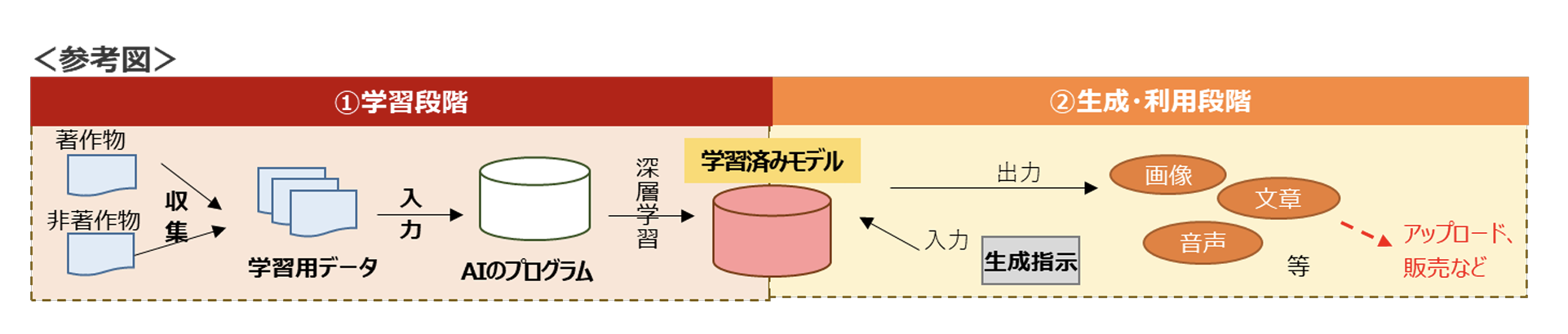

AIの学習データはそもそも著作権侵害ではないのか?

この点について、日本の著作権法では第30条の4で「情報解析の用に供する場合」には、原則として著作権者の許諾なく著作物を利用できると定められています。

「ChatGPTはインターネット上の膨大なデータを学習しているけど、その行為自体が著作権侵害じゃないの?」と疑問に思う方もいるでしょう。

AIの学習(ラーニング)は、この情報解析にあたると解釈されており、学習目的でデータを収集・複製する行為自体は、現行法上、適法とされています。

ただし、これはあくまでAIが学習する段階での話です。

その結果としてAIが生成したものが、既存の著作物と酷似していれば、前述の通り、別途著作権侵害の問題が発生する可能性があるため、注意が必要です。

こちらは文化庁が公表している、AIと著作権に関する基本的な考え方をまとめた資料です。 合わせてご覧ください。 https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/aiandcopyright.html

ChatGPTで作成したコンテンツの著作権は誰のもの?

ChatGPTを使って文章や画像を作成した場合、その著作権は一体誰に帰属するのでしょうか。

AIが作ったものに著作権は発生するのか、人間が関与することでどう変わるのか、各国の判断事例も交えて解説します。

原則としてAIが作っただけでは著作権は発生しない

現在の日本の著作権法では、著作物は「思想又は感情を創作的に表現したもの」と定義されています。

そして、その著作者は「著作物を創作する者」とされています。

この「思想又は感情」の主体は、現在の法解釈では人間に限定されています。

AIは自律的な意思や感情を持たないため、AIが自動的に生成しただけのコンテンツには、原則として著作権は発生しないというのが一般的な見解です。

つまり、簡単な指示でAIに作らせた文章や画像は、誰も著作権を持たない「パブリックドメイン」に近い状態になると考えられています。

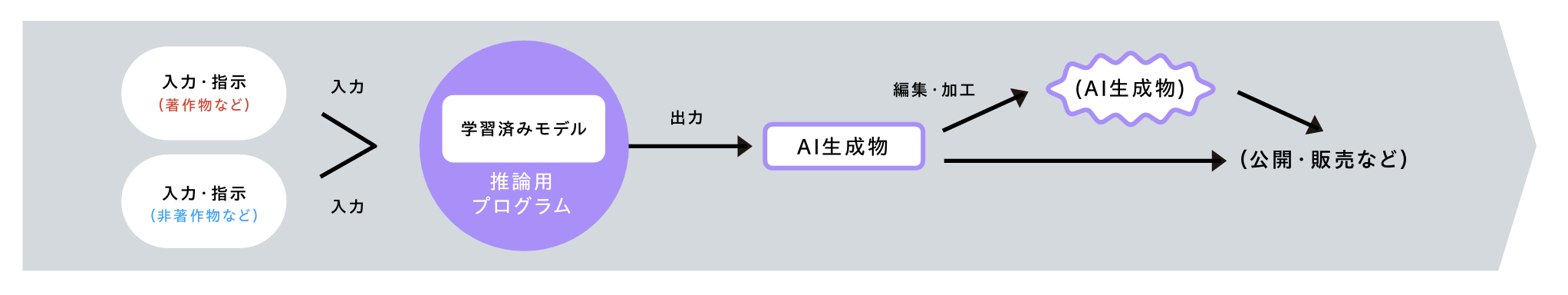

人間の「創作的寄与」があれば著作権が認められる可能性がある

AIが生成したものに著作権が発生しないのが原則ですが、例外もあります。それは、生成プロセスにおいて人間が「創作的に寄与」した場合です。

「創作的寄与」とは、人間が思想または感情を創作的に表現するための道具としてAIを用いたと評価できるような、具体的な働きかけを指します。

例えば、プロンプト(指示文)において、表現したい内容を極めて具体的に、かつ独創的な形で詳細に指定したり、AIが生成した複数の結果を取捨選択し、組み合わせ、さらに大幅な修正や加工を加えたりした場合です。

このような場合、人間の創作的な意図が十分に反映されていると判断され、その生成物には人間の著作物として著作権が認められる可能性があります。

こちらは内閣府がまとめた、AI時代の知的財産権に関する政府の検討状況についての資料です。合わせてご覧ください。 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/chitekizaisan2024/0528_ai.pdf

【各国の方針】アメリカ・イギリスなどの判断事例

AI生成物の著作権に関する判断は、国によって対応が分かれています。

アメリカでは、著作権局(USCO)が「人間が著作者であること」を著作権登録の要件としており、AIのみによって生成された作品の著作権登録を原則として認めていません。

ただし、AI生成画像を使ったコミック『Zarya of the Dawn』の事例では、画像の選択や配置、テキスト部分といった人間の創作的寄与が認められる部分については著作権が認められました。

一方、イギリスでは「コンピュータにより生成された著作物」に関する規定があり、その著作物の創作に必要となる手配を行った者を著作者とみなしています。

これは、AIの生成プロセスに人間がどのように関与したかを重視する考え方であり、比較的AI生成物の著作物性を認めやすい法制度と言えます。

このように、世界的に見てもAIと著作権の扱いはまだ発展途上であり、今後の議論や判例の動向を注視する必要があります。

こちらは米国著作権局が公開している、AIと著作権に関する公式な取り組みや見解をまとめたページです。合わせてご覧ください。 https://www.copyright.gov/ai/

【知らないと危険】ChatGPTの著作権侵害リスクと具体的な事例

ChatGPTの利用には、便利な側面だけでなく、意図しない著作権侵害を引き起こしてしまうリスクも潜んでいます。

実際に海外ではどのような問題が起きているのか、具体的な訴訟事例や、利用者が負うべき責任について解説します。

海外で実際に起きている著作権侵害の訴訟事例

ChatGPTをはじめとする生成AIをめぐり、海外ではすでに複数の著作権侵害訴訟が起きています。

代表的な例が、米大手新聞社のニューヨーク・タイムズが、OpenAI社とマイクロソフト社を提訴した事例です。

訴訟の理由として、同社の記事が大量にAIの学習データとして無断で利用され、ChatGPTが記事と酷似した文章を生成することで、同社の著作権を侵害していると主張しています。

また、画像生成AIの分野では、ストックフォトサービス大手のゲッティイメージズが、Stability AI社を提訴しました。

AIが生成した画像の中に、ゲッティイメージズのロゴ(ウォーターマーク)に似たものが表示されるケースがあり、学習データに含まれる著作権保護された画像が不適切に利用されたと主張しています。

これらの事例は、AIの生成物が学習データと酷似するリスクが現実のものであることを示しています。

OpenAIの利用規約で定められている利用者の責任

ChatGPTを開発・提供するOpenAI社の利用規約には、著作権に関する重要な記載があります。規約上、ChatGPTが生成したコンテンツ(Output)に関する権利は、原則として利用者に譲渡されると定められています。

これは、利用者が生成物を自由に使えることを意味しますが、同時に大きな責任も伴います。

規約では、利用者は適用される法律を遵守し、他者の権利を侵害しない方法でサービスを利用する責任があると明記されています。

つまり、万が一ChatGPTが生成したコンテンツが第三者の著作権を侵害していた場合、その法的な責任は、原則としてOpenAI社ではなく、それを利用したユーザー自身が負うことになるのです。

この点を理解しておくことは、リスク管理において非常に重要です。

こちらはChatGPTの提供元であるOpenAIの公式な利用規約です。合わせてご覧ください。 https://openai.com/policies/row-terms-of-use/

【シーン別】ChatGPT利用における著作権の注意点

ChatGPTの生成物を実際に活用する際には、どのような点に気をつければよいのでしょうか。

ここでは「文章」「画像」「ソースコード」という3つのシーンに分け、それぞれの著作権に関する注意点を具体的に解説します。

生成した文章をブログや資料で商用利用する場合

利用する前には、必ずコピペチェックツールなどを用いて類似性を確認し、必要に応じて大幅なリライトや、自身の言葉での追記を行うようにしましょう。

ChatGPTで生成した文章をブログ記事やプレゼン資料などで商用利用すること自体は、OpenAIの利用規約で許可されています。

しかし、注意すべきは、生成された文章がインターネット上の既存のコンテンツと酷似していないかという点です。

特に、特定のテーマについて詳細な解説を求めた場合、学習データとなったウェブサイトや書籍の表現とそっくりな文章が出力されることがあります。

これをそのまま公開すると、著作権侵害を指摘されるリスクがあります。

こちらは経済産業省が公開した、コンテンツ制作で生成AIを活用する際のガイドブックです。合わせてご覧ください。 https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/contents/ai_guidebook_set.pdf

生成した画像をWebサイトやSNSで利用する場合

公開する前には、Googleの画像検索などを活用し、類似する既存作品がないかを確認する習慣をつけることが大切です。

ChatGPTに統合された画像生成AI(DALL-E 3など)で作成した画像を、Webサイトの挿絵やSNSの投稿で利用するケースも増えていますが、ここで注意したいのが、既存のキャラクターや有名なアート作品、特定の企業のロゴなどを連想させる画像の生成です。

「〇〇風」といったプロンプトで生成した画像が、元となる作品やブランドの著作権・商標権を侵害する可能性があります。

また、生成された画像が、特定の写真家やイラストレーターの作品と構図やスタイルが酷似している場合も問題となり得ます。

生成したソースコードを開発で利用する場合

生成されたコードを安易に製品に組み込むことは避け、ライセンスを慎重に確認するか、あくまで参考程度にとどめるべきです。

ChatGPTはプログラムのソースコード生成にも活用できますが、ここにも著作権の落とし穴があります。

AIが学習したコードの中には、GPL(GNU General Public License)などのオープンソースライセンスが付与されたものが含まれている可能性があります。

これらのライセンスの中には、「コピーレフト」と呼ばれる性質を持つものがあり、そのコードを利用して作成したソフトウェア全体を、同じライセンスで公開しなければならない、といった制約が課されることがあります。

企業の製品開発などで意図せずGPLライセンスのコードを利用してしまうと、自社の機密情報であるソースコード全体の公開を求められるといった、深刻な事態に陥りかねません。

著作権侵害を防ぐ!ChatGPTを安全に使うための4つの対策

ChatGPTを安心して活用するためには、著作権侵害のリスクを理解し、適切な対策を講じることが不可欠です。

ここでは、誰でも実践できる4つの具体的な対策を紹介します。

対策1:生成物が既存の著作物と似ていないか確認する

最も基本的かつ重要な対策は、生成されたコンテンツを公開・利用する前に、既存の著作物と類似していないかを確認することです。

文章の場合は、無料または有料のコピーコンテンツチェックツールを利用しましょう。

ツールにかけることで、インターネット上のどのサイトの文章とどの程度似ているかを数値で把握できます。

画像の場合は、Google Lensなどの画像検索機能が有効です。

生成した画像をアップロードして検索し、酷似したイラストや写真が存在しないかを確認します。

特に商用利用する場合は、この確認作業を徹底しましょう。

対策2:プロンプトに他人の著作物をそのまま入力しない

ChatGPTに文章の要約や分析を依頼する際に、第三者が著作権を持つWeb記事や書籍の文章をそのままコピー&ペーストして入力する行為は避けるべきです。

この行為は、著作権法で定められた権利の一つである「複製権」を侵害する可能性があります。

たとえ私的な利用であっても、大量のテキストデータを入力することはリスクを伴います。

要約や分析を依頼する場合は、対象となる文章のURLを示して実行するか(※)、著作権フリーの文章を利用する、あるいは自分自身の言葉で要点をまとめて入力するなど、他者の著作権を尊重した使い方を心がけましょう。

(※URLを指定する方法も、サービス側の処理によっては複製とみなされる可能性がゼロではないため注意が必要です)

対策3:生成された情報の事実確認(ファクトチェック)を徹底する

著作権とは直接関係ありませんが、安全な利用という観点から、ファクトチェックは極めて重要です。

ChatGPTは、事実ではない情報をさも事実であるかのように生成する「ハルシネーション」を起こすことがあります。

生成された文章に含まれる統計データ、歴史的な事実、専門用語の定義、人物名などを鵜呑みにせず、必ず信頼できる情報源(公的機関のウェブサイトや専門書の原文など)で裏付けを取りましょう。

誤った情報を発信してしまうと、企業の信用を損なうだけでなく、内容によっては名誉毀損などの法的問題に発展する可能性もあります。

対策4:必ず最新の利用規約を確認する

定期的に公式サイトの利用規約(Terms of Use)やポリシーを確認し、常に最新のルールを把握しておくことが、予期せぬトラブルを避ける上で大切です。

ChatGPTを含むAIサービスを取り巻く状況は、技術の進化や法整備の議論とともに、日々変化しています。

OpenAI社の利用規約も、これまでに何度か改訂されています。

特に、商用利用の可否、生成物の権利の帰属、入力データの扱いなど、重要な項目については内容が変更される可能性があります。

企業でChatGPTを利用する際に定めるべき著作権ガイドライン

企業活動においてChatGPTを利用する場合、個人の利用以上に厳格なリスク管理が求められます。

従業員が意図せず著作権侵害や情報漏洩を引き起こすことを防ぐため、明確な社内ガイドラインを策定することが不可欠です。

こちらは経済産業省と総務省が策定した、AI事業者が留意すべき事項をまとめたガイドラインです。合わせてご覧ください。 https://www.meti.go.jp/shingikai/sankoshin/chiteki_zaisan/fusei_kyoso/pdf/026_04_00.pdf

社内での利用ルールを明確に定める

まず、どのような業務でChatGPTの利用を許可し、どのような情報を取り扱ってはならないのか、具体的なルールを定める必要があります。

例えば、「ブログ記事のアイデア出しや下書き作成には利用を許可するが、顧客向けの公式な報告書作成には利用を禁止する」といったルールが考えられます。

また、生成物を外部に公開する際の承認プロセス(例:法務部門によるチェックを必須とするなど)を明確に定め、責任の所在をはっきりさせておくことも重要です。

プロンプトに機密情報や個人情報を含めない

無料版のChatGPTでは、入力したデータがAIの学習に利用される可能性があるため、プロンプトに顧客情報、従業員の個人情報、未公開の製品情報などを絶対に入力してはいけません。

著作権侵害と並んで重大なリスクが、機密情報や個人情報の漏洩です。

このルールを全従業員に徹底させることが、企業の信頼を守る上で不可欠です。

情報漏洩リスクを低減するためには、入力データが学習に利用されない法人向けプラン(ChatGPT Enterpriseなど)の導入を検討することも有効な手段です。

ChatGPTを企業で安全に利用するための導入方法や料金プラン、セキュリティ対策については、こちらの記事で網羅的に解説しています。

著作権に関する研修を実施し、リテラシーを向上させる

ルールを定めるだけではなく、なぜそのルールが必要なのか、従業員一人ひとりが著作権のリスクを正しく理解することが重要です。

定期的に著作権に関する研修会を実施し、本記事で解説したような著作権侵害の判断基準や具体的な訴訟事例、安全な利用方法などを共有しましょう。

従業員全体のITリテラシーとコンプライアンス意識を向上させることが、組織全体をリスクから守るための最も効果的な対策となります。

ChatGPTの著作権に関するよくある質問

最後に、ChatGPTの著作権に関して多くの方が抱く疑問について、Q&A形式でお答えします。

ChatGPTで生成した文章をリライトすれば著作権侵害にはなりませんか?

一概に「リライトすれば大丈夫」とは言えません。

著作権侵害になるかどうかは、リライトの程度によります。

元の文章の単語をいくつか入れ替えたり、語順を少し変えたりしただけでは、表現上の本質的な特徴が残っていると判断され、著作権侵害(翻案権侵害)とみなされる可能性があります。

侵害と判断されないためには、元の文章からアイデアや事実情報のみを抽出し、表現は完全に自分自身の言葉で、オリジナルの構成で書き直す必要があります。

ChatGPTに著作権フリーの画像や文章を学習させることはできますか?

はい、技術的には可能です。

OpenAIが提供するAPIなどを利用して、特定のデータセットを追加で学習させる「ファインチューニング」という手法があります。

その際、学習させるデータとして、パブリックドメインの作品や、自身が著作権を持つ文章、あるいは利用が許可された著作権フリーの素材を使用するのであれば、著作権上の問題は発生しません。

ただし、他者が著作権を持つデータを無断で学習させることはできません。

日本国内でChatGPTに関する著作権侵害の裁判例はありますか?

2025年10月現在、ChatGPTをはじめとする生成AIの生成物が、直接的に著作権侵害にあたると判断された日本の確定した裁判例はまだ報告されていません。

しかし、文化庁や内閣府のAI戦略会議などで、AIと著作権に関する議論は非常に活発に行われています。

今後は、具体的なガイドラインの策定や法改正が進む可能性が高いと考えられます。

まだ判例がないからといって安全なわけではなく、リスクは常に存在します。

利用者は、現行の著作権法の考え方に沿って、慎重にサービスを利用する必要があります。

こちらは内閣府がまとめた、AIと知的財産権に関する国内外の動向についての資料です。合わせてご覧ください。 https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_team/7kai/chizai2023.pdf

あなたの会社は大丈夫?ChatGPT利用で潜む著作権侵害の落とし穴

ChatGPTを業務で活用している企業が増える一方、その裏に潜む「著作権侵害」という重大なリスクに気づいていますか?便利なツールだからと安易に利用していると、ある日突然、巨額の損害賠償を請求されるかもしれません。

実際に、ニューヨーク・タイムズのような大企業がOpenAIを提訴するなど、AI生成物をめぐる法的な問題はすでに現実のものとなっています。この記事では、なぜChatGPTの利用が著作権侵害につながるのか、そして企業がそのリスクを回避し、安全にAIを活用するための具体的な防衛策を、法的な観点から解説します。

なぜAIの生成物が「著作権侵害」になるのか?

「AIが作ったものなのだから、著作権なんて関係ないのでは?」そう考えるのは非常に危険です。日本の著作権法では、AIが学習データに基づき、既存の著作物と酷似したコンテンツを生成した場合、「依拠性」と「類似性」という二つの要件を満たし、著作権侵害と判断される可能性があります。AIの学習プロセス自体は適法とされていますが、その出力結果までが免責されるわけではありません。

特に、海外ではAI開発企業に対する訴訟が相次いでおり、AIが生成した画像に学習元画像の電子透かし(ウォーターマーク)が残っていたという事例も報告されています。これは、AIの生成物が決してゼロから生み出されているわけではない動かぬ証拠と言えるでしょう。企業が従業員のAI利用を管理せず、こうした生成物を無自覚に商用利用してしまえば、その責任は企業自身が負うことになるのです。

引用元:

文化庁 著作権課「AIと著作権」(令和6年3月)

ニューヨーク・タイムズ「The Times Sues OpenAI and Microsoft Over A.I. Use of Copyrighted Work」(2023年12月27日)

まとめ

企業がChatGPTなどの生成AIを導入する際、業務効率化への期待が高まる一方で、本記事で解説したような著作権侵害や情報漏洩といった法務リスクは避けて通れない課題です。

しかし、実際には「従業員の利用状況を管理できない」「どのような社内ガイドラインを策定すればいいか分からない」といった理由で、本格的な導入に踏み切れない企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、ブログ記事の骨子作成やプレスリリースの作成、会議の議事録要約といった様々な業務を、著作権リスクを意識することなく、安全な環境で誰でも直感的にAIに任せることができます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、入力したデータがAIの学習に利用されることはなく、データセキュリティが万全で、機密情報の漏洩の心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「著作権リスクをどう管理すればいいか」といった専門的な相談にも対応でき、安心してAI活用の第一歩を踏み出せます。

複雑なプロンプトの知識や法務リスクの専門家がいなくても、すぐに安全なAI活用をスタートできる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“安全な生成AI活用”を実現し、御社のDXを一気に加速させましょう。