「ChatGPTで作成した文章や画像を、会社のビジネスに利用しても法的に問題ないのだろうか?」

「ChatGPTの生成物を使って収益を得たいけど、著作権のことが心配…」

ChatGPTをはじめとする生成AIの進化は目覚ましく、ビジネスへの活用を検討する方が増えています。しかし、その一方で著作権に関する懸念が大きな壁となっているのではないでしょうか。

本記事では、ChatGPTの生成物における著作権の基本的な考え方から、具体的な商用利用シーン、そして安全に活用するために絶対に知っておくべき9つの注意点まで、専門家の視点から徹底的に解説します。

上場企業をはじめとする多くのクライアントに生成AIコンサルティングを提供している弊社の知見を基に、実践的なアドバイスをお届けしますので、ぜひ最後までご覧ください。

結論:ChatGPTは商用利用OK!ただし著作権には注意が必要

まず結論からお伝えすると、ChatGPTで生成したコンテンツは商用利用が可能です。

ただし、利用方法によっては他者の著作権を侵害してしまうリスクも潜んでいるため、いくつかの重要なポイントを理解しておく必要があります。

ここでは、ChatGPTの著作権と商用利用の基本的な考え方について解説します。

ChatGPTの生成物に著作権は発生しないのが基本

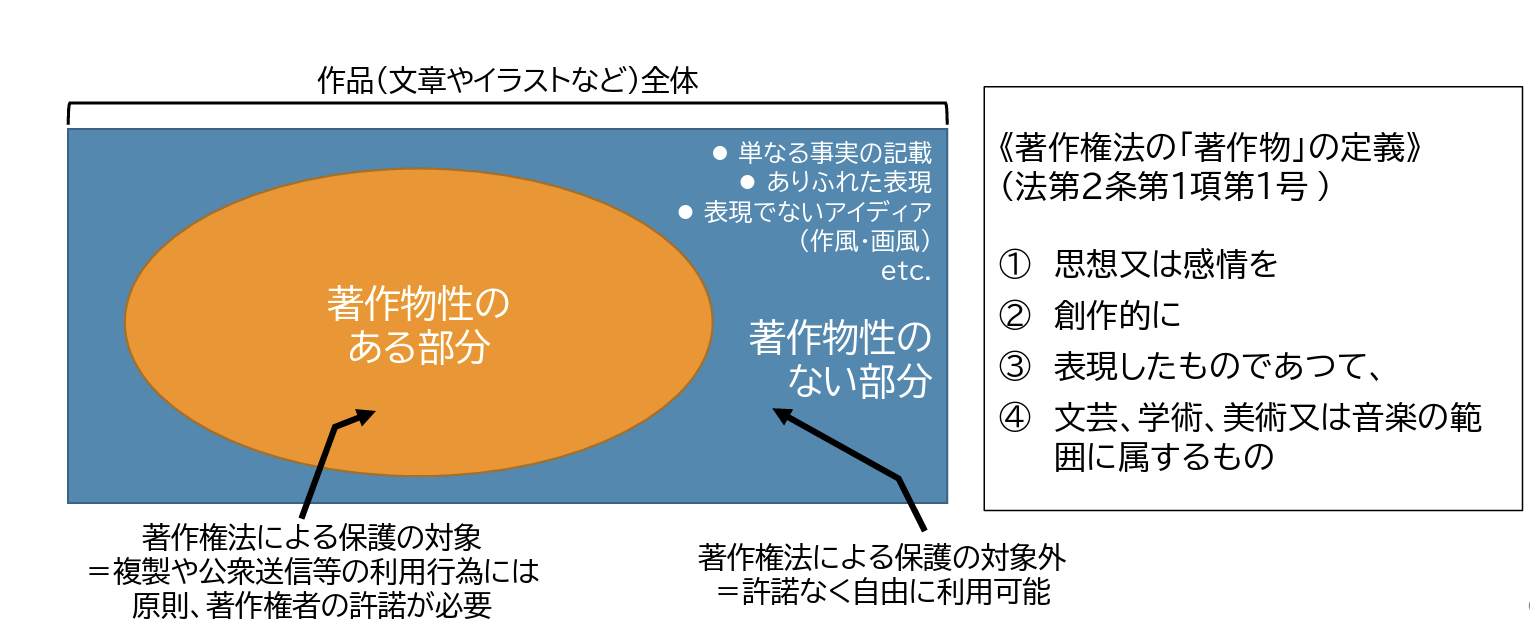

現在の日本の法律(著作権法)では、著作権が発生するためには「思想又は感情を創作的に表現したもの」である必要があります。

AIが自動で生成した文章や画像は、この「思想又は感情」の創作的な表現とは見なされず、原則として著作権は発生しないというのが文化庁の見解です。

つまり、ChatGPTが生成したコンテンツそのものには、特定の誰かの権利は発生していません。

ただし、生成されたコンテンツに人間が大幅な修正や加工を加え、そこに創作性が認められれば、その部分については編集した人に著作権が発生する可能性があります。

こちらは文化庁が公表しているAIと著作権の関係についてまとめた公式資料です。合わせてご覧ください。 https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/93903601_01.pdf

OpenAIの利用規約では商用利用が許可されている

ChatGPTを開発したOpenAI社の利用規約では、ユーザーが生成したコンテンツ(アウトプット)の所有権はユーザーにあると明記されています。

これにより、ブログ記事、広告、商品デザインなど、あらゆる商業目的で生成物を利用する権利がユーザーに与えられています。

規約に反しない限り、生成物を販売したり、サービスに組み込んだりすることも自由です。

これは、ChatGPTがビジネス活用のための強力なツールとなり得る大きな理由の一つです。

こちらはOpenAIの公式な利用規約です。原文を確認したい方は合わせてご覧ください。 https://openai.com/policies/row-terms-of-use/

商用利用に料金はかかる?無料版と有料版の違い

ChatGPTの商用利用は、無料版でも有料版(Plusなど)でも可能です。追加の料金はかかりません。

ただし、両者には機能や性能に違いがあります。

無料版でも基本的な文章生成などは行えますが、有料版ではより高性能なモデル(例: GPT-5のThinkingモード)を利用できたり、アクセスが集中している時間帯でも優先的に利用できたりします。

また、API連携を通じて自社のサービスに組み込む場合は、使用量に応じた料金が発生します。より本格的な商用利用を考えるのであれば、有料プランやAPIの利用が推奨されます。

【何に使える?】ChatGPTの具体的な商用利用シーン

ChatGPTの著作権と商用利用の基本を理解したところで、具体的にどのようなビジネスシーンで活用できるのかを見ていきましょう。

その応用範囲は非常に広く、様々な業務の効率化や新しい価値の創出に貢献します。

ここでは、代表的な7つの利用シーンを紹介します。

ブログ記事やキャッチコピーの作成

ChatGPTは、SEOを意識したブログ記事の構成案や本文の作成、商品の魅力を伝えるキャッチコピーの生成などに活用できます。

キーワードを指定するだけで、読者の関心を引くタイトルや見出しを複数提案してくれるため、コンテンツ制作の時間を大幅に短縮できます。

ChatGPTを活用したブログ記事の具体的な作成手順や、効果的なプロンプトについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

SNS投稿やメールマガジンの作成

Twitter(X)やInstagramなどのSNS投稿文や、顧客向けのメールマガジンの文章作成も得意です。

ターゲット層や伝えたい雰囲気を指示することで、エンゲージメントを高める効果的な文章を素早く生成し、マーケティング活動をサポートします。

市場調査やデータ分析

特定の業界の動向や競合他社の情報を収集し、要約・分析させることができます。

Web上の膨大な情報から必要なデータを抽出し、レポート形式でまとめることで、迅速な意思決定に役立つインサイトを得ることが可能です。

Webサイトのロゴやイラスト作成

有料版のChatGPTに搭載されている画像生成AI「DALL-E 3」を使えば、Webサイトやプレゼンテーション資料に使用するロゴ、アイコン、イラストなどを簡単に作成できます。

具体的なイメージを言葉で伝えるだけで、オリジナルの画像を生成してくれるため、デザインの外注コストを削減できます。

ChatGPTを使った画像生成の詳しい方法や、著作権に配慮したプロンプトのコツについては、こちらの記事で解説しています。

プログラミングのコード作成・デバッグ

簡単なプログラムのコードを生成したり、既存のコードにエラーがないかチェック(デバッグ)させたりすることも可能です。

エンジニアは定型的なコーディング作業をAIに任せることで、より複雑で創造的な開発業務に集中できます。

長文資料の要約

会議の議事録、研究論文、契約書といった長文のドキュメントを読み込ませ、重要なポイントを簡潔に要約させることができます。

情報収集や内容把握にかかる時間を劇的に削減し、業務効率を向上させます。

多言語への翻訳

日本語の文章を英語や中国語など、複数の言語へ高精度に翻訳できます。

海外の取引先とのメール対応や、グローバル市場向けの商品説明文の作成など、国際的なビジネスシーンで非常に役立ちます。

カスタマーサポートの文章作成

顧客からの問い合わせに対する回答文のテンプレートを作成したり、チャットボットの応答シナリオを生成したりするのに活用できます。

丁寧で一貫性のあるサポートを提供することで、顧客満足度の向上に繋がります。

ChatGPTを商用利用する際に必ず守るべき9つの注意点

ChatGPTは商用利用において非常に便利なツールですが、その一方でいくつかの重要な注意点が存在します。

これらのリスクを理解し、正しく対策しなければ、意図せず法的なトラブルに巻き込まれたり、企業の信用を損なったりする可能性があります。

ここでは、安全に商用利用するために必ず守るべき9つのポイントを解説します。

注意点1:他者の著作権を侵害したコンテンツが生成されるリスク

生成されるコンテンツが、学習元となった既存の著作物と偶然似てしまう可能性があります。

ChatGPTは、インターネット上の膨大なテキストや画像を学習データとしています。

特に、有名な小説の一節やキャラクター、企業のロゴマークなどに酷似したものが生成された場合、それを気づかずに商用利用すると著作権や商標権の侵害にあたるリスクがあります。

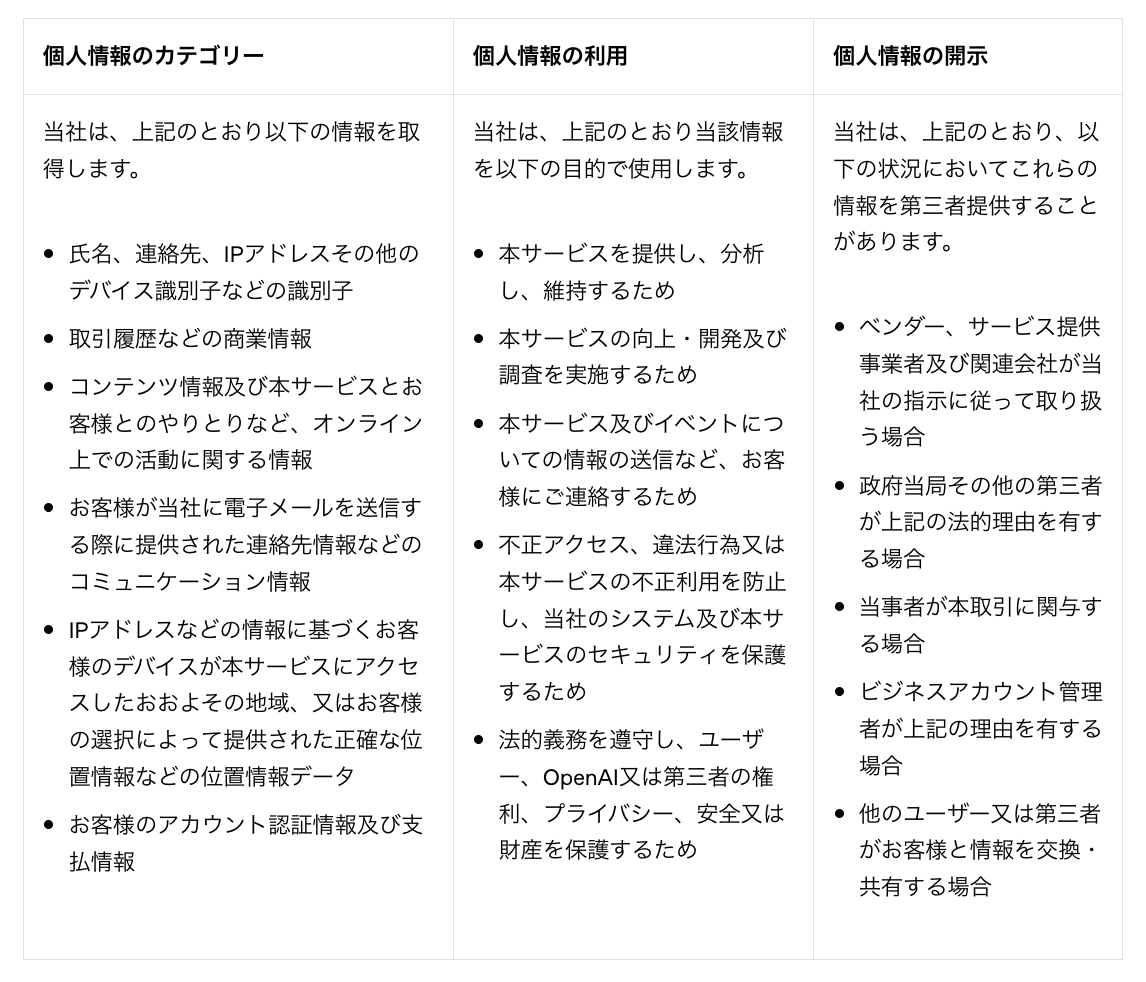

注意点2:入力した機密情報や個人情報が漏洩する可能性

ChatGPTに入力した情報(プロンプト)は、デフォルト設定ではAIの学習データとして利用される可能性があります。

そのため、企業の未公開情報、顧客の個人情報、パスワードといった機密情報を入力してしまうと、将来的に他のユーザーへの回答として生成され、情報が漏洩する危険性があります。

法人利用の場合は、データが学習に使われない設定が可能な法人向けプランやAPIの利用を検討すべきです。

こちらはOpenAIのプライバシーポリシーに関する公式ページです。データ収集の範囲について詳しく知りたい方は合わせてご覧ください。 https://openai.com/policies/row-privacy-policy/

注意点3:間違った情報や古い情報が含まれている可能性

ChatGPTは、時に「ハルシネーション(幻覚)」と呼ばれる、事実に基づかないもっともらしい嘘の情報を生成することがあります。

また、学習データが最新でない場合、古い情報に基づいた回答をしてしまうこともあります。生成された情報を鵜呑みにせず、必ずファクトチェック(事実確認)を行うことが不可欠です。

注意点4:AIが生成したことの明記が必要な場合がある

現時点では法律で義務付けられているわけではありませんが、プラットフォームの利用規約や業界のガイドラインによっては、AIが生成したコンテンツであることを明記するよう求められる場合があります。

例えば、AmazonのKindleダイレクト・パブリッシングでは、AI生成コンテンツを出版する際にその旨を申告する必要があります。透明性を確保し、読者やユーザーの信頼を損なわないためにも、AI利用の明記は推奨されます。

こちらはEUのAI法(AI Act)の概要について欧州議会が解説している記事です。合わせてご覧ください。 https://www.europarl.europa.eu/topics/en/article/20230601STO93804/eu-ai-act-first-regulation-on-artificial-intelligence

注意点5:実在の人物やキャラクターの画像を無断で使わない

本人の許可なく画像を使用すると肖像権(パブリシティ権)の侵害に、キャラクターの場合は著作権侵害になる可能性が非常に高いです。

画像生成AIで、実在する芸能人や有名なアニメキャラクターにそっくりな画像を生成し、商用利用することは避けるべきです。

注意点6:他社のロゴや商標を無断で利用しない

生成されたデザインは、必ず商標登録されていないか確認しましょう。

画像生成AIが、既存の企業のロゴや登録商標と酷似したデザインを生成することがあります。

これを自社のロゴとして使用したり、商品に付けたりすると商標権侵害となり、法的な措置を取られるリスクがあります。

こちらは画像生成AIをめぐるGetty ImagesとStability AI社の訴訟について解説した記事です。合わせてご覧ください。 https://www.finnegan.com/en/insights/articles/getty-images-vs-stability-ai-the-uk-court-battle-that-could-reshape-ai-and-copyright-law.html

注意点7:コンテンツ名に「GPT」は使用できない

OpenAIは、自社のブランド保護のため、APIを利用して開発したサービスやアプリの名前に「GPT」という文字列を入れることをブランドガイドラインで禁止しています。

独自のサービスを展開する際は、このルールを遵守する必要があります。

注意点8:海外での著作権侵害訴訟のリスク

アメリカでは、ニューヨーク・タイムズ紙が「自社の記事が著作権を無視してAIの学習に使われた」としてOpenAIを提訴するなど、AIと著作権をめぐる訴訟が複数起きています。

海外の司法判断が日本の法律に直接影響するわけではありませんが、今後の世界の動向次第では、日本での法解釈や規制が変わる可能性も視野に入れておく必要があります。

こちらはニューヨーク・タイムズ紙がOpenAI社を提訴した件について、詳しく解説した記事です。合わせてご覧ください。 https://www.culawreview.org/ddc-x-culr-1/nyt-v-openai-and-microsoft

注意点9:OpenAIの利用規約は変更される可能性がある

定期的に最新の利用規約を確認し、常にルールを遵守する意識が重要です。

OpenAIの利用規約は、技術の進歩や社会情勢の変化に対応するため、将来的に変更される可能性があります。

「以前は許可されていた利用方法が、規約変更によって禁止される」といった事態も考えられます。

【用途別】著作権で特に注意すべきポイント

ChatGPTの商用利用における注意点は、文章を生成する場合と、画像やソースコードを生成する場合で特に気をつけるべきポイントが異なります。

それぞれのケースに特有のリスクを理解し、適切な対策を講じることが重要です。

画像生成(DALL-E 3)を利用する場合の権利

画像生成AI「DALL-E 3」で作成した画像の所有権は、利用規約上、生成したユーザーに帰属するため、Webサイトの挿絵や広告バナー、商品デザインなどに自由に商用利用できます。

ただし、注意点として、実在の人物や特定のアーティストの画風を模倣するような指示(プロンプト)を与えると、肖像権や著作権を侵害する画像が生成されるリスクがあります。生成された画像が既存の作品やキャラクターに酷似していないか、入念に確認する必要があります。

ソースコードを生成・利用する場合のライセンス

生成されたコードを自社製品に組み込む際は、意図せずライセンス違反を犯さないよう、専門家によるチェックが推奨されます。

ChatGPTはプログラミングのコード生成にも役立ちますが、生成されたコードの元となっている学習データには、GPLやMITライセンスといった特定の利用許諾条件(ライセンス)が設定されたオープンソースソフトウェア(OSS)のコードが含まれている可能性があります。

OSSのライセンスによっては、そのコードを利用したソフトウェア全体を同じライセンスで公開しなければならない、といった義務が生じることがあります。

こちらはOpenAIのサービス利用規約の公式ページです。生成されたコードのライセンスに関する記載も含まれています。合わせてご覧ください。 https://openai.com/policies/service-terms/

著作権侵害を防ぎ、安全にChatGPTを商用利用する3つのステップ

ここまで解説してきた様々なリスクを回避し、ChatGPTを安全にビジネスで活用するためには、具体的な対策を講じる必要があります。

ここでは、誰でも実践できる3つの簡単なステップを紹介します。

このプロセスを社内で標準化することで、トラブルを未然に防ぎ、安心してAIの恩恵を受けることができます。

手順1:生成された内容は必ず人の目で確認・修正する

最も基本的かつ重要なステップは、AIが生成したコンテンツをそのまま使わないことです。

文章であれば、誤情報や不自然な表現がないかを確認し、自社の言葉で書き直す。画像であれば、他者の著作物と似ていないかを目で見てチェックする。

この「人の目による確認と修正」という一手間を加えることで、著作権侵害のリスクを大幅に低減できます。また、独自の視点や表現を加えることで、コンテンツのオリジナリティと価値も高まります。

手順2:コピペチェックツールを活用する

専用のコピペチェックツールを活用することをお勧めします。

特にブログ記事などの長文を作成した場合、人の目だけでは既存のコンテンツとの類似性を見抜けないことがあります。

これらのツールは、インターネット上の膨大なWebページと生成された文章を照合し、類似度が高い部分を検出してくれます。ツールによる機械的なチェックを挟むことで、より客観的かつ網羅的に著作権侵害のリスクを洗い出すことができます。

手順3:社内でAI利用に関するガイドラインを作成する

全従業員が同じルールを共有し、遵守することで、組織全体として安全なAI活用体制を構築できます。

従業員が個人の判断でバラバラにAIを利用すると、情報漏洩や著作権侵害といったリスク管理が困難になります。

そこで、「どのような業務にAIを利用して良いか」「機密情報の入力は禁止する」「生成物は必ずコピペチェックを行う」といった、社内統一のルールを定めたガイドラインを作成することが極めて重要です。

ChatGPTの著作権や商用利用に関するよくある質問

最後に、ChatGPTの著作権や商用利用に関して、特に多く寄せられる質問とその回答をまとめました。

具体的な疑問を解消し、より安心してChatGPTを活用するための一助としてください。

ChatGPTで作成した文章をブログにそのまま載せてもいい?

はい、OpenAIの利用規約上は問題ありません。生成された文章の所有権はあなたにあります。

しかし、そのまま掲載することはお勧めしません。前述の通り、著作権侵害や誤情報のリスクがあるため、必ず人の目で内容を精査・修正し、コピペチェックツールで確認した上で公開すべきです。

また、独自の視点や体験談を加えることで、SEO評価の向上にも繋がります。

ChatGPTで生成した画像をWebサイトの素材として使えますか?

はい、利用規約上は可能です。生成した画像の所有権はあなたにあり、商用利用が許可されています。

ただし、生成された画像が既存の著作物、キャラクター、ロゴ、実在の人物などに酷似していないかを必ず確認してください。

意図せず権利侵害をしてしまうことを防ぐため、オリジナリティの高い画像を生成するようプロンプトを工夫し、最終的なチェックを怠らないことが重要です。

ChatGPTで要約した文章の著作権はどうなりますか?

要約は、元の文章(原著作物)を基にした「二次的著作物」と見なされる可能性があります。

原著作物には当然ながら著作者の権利が存在するため、その要約を商用利用(例:有料レポートとして販売する)する場合、原則として原著作者の許諾が必要になります。

社内での情報共有など、私的利用の範囲であれば問題ありませんが、公開や販売を目的とする場合は注意が必要です。

ChatGPTの著作権、知らないと訴えられる?企業の「うっかり」を防ぐ法的知識

ChatGPTを業務で使う企業が増える一方、その裏に潜む「著作権侵害」のリスクに気づいていますか?便利なツールだからと安易に生成物を使っていると、ある日突然、思わぬ法的トラブルに巻き込まれるかもしれません。実は、AIの生成物が既存の著作物と酷似してしまうケースは少なくなく、海外ではすでに大手メディアがOpenAI社を提訴する事態にまで発展しています。この記事では、企業の担当者が「知らなかった」では済まされない、ChatGPT利用の法的な落とし穴と、それを回避するための具体的な対策を解説します。

AIの生成物に著作権は認められない、ではなぜ問題に?

まず基本的な知識として、現在の日本の法律では、AIが自律的に生成した文章や画像に著作権は発生しない、というのが文化庁の基本的な見解です。AIには「思想又は感情」がないため、著作権法の保護対象とはならないのです。しかし、問題は別のところにあります。AIはインターネット上の膨大なデータを学習してコンテンツを生成するため、その過程で学習元となった著作権で保護されたコンテンツの表現を、意図せず複製してしまう可能性があるのです。

これを、気づかずに自社のブログや商品デザインに利用してしまえば、それは著作権侵害にあたる可能性があります。AIが作ったから大丈夫、という考えは非常に危険です。企業が安全に生成AIを活用するためには、AIの生成プロセスに起因するこの根本的なリスクを理解し、対策を講じることが不可欠なのです。

引用元:

文化庁は、AIが生成したものであっても、既存の著作物との類似性・依拠性が認められれば著作権侵害となり得るとの見解を示しています。また、AI開発段階での学習データとしての著作物の利用についても、著作権法上の論点整理を進めています。(文化庁 令和5年度著作権セミナー「AIと著作権」)

まとめ

企業がChatGPTなどの生成AIをビジネスに活用しようとする際、業務効率化への期待が高まる一方で、著作権侵害や機密情報の漏洩といった法的リスクが大きな障壁となっています。

実際には「安全な運用方法がわからない」「従業員にどこまで使わせていいか判断できない」といった理由で、本格的な導入に踏み切れない企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhubです。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、ブログ記事の草案作成や市場調査レポートの要約、SNS投稿文の生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、入力した情報がAIの学習に利用されることはなく、データセキュリティが万全で、情報漏洩の心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「著作権リスクを回避する社内ガイドラインをどう作ればいいか」といった初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや法的な専門知識がなくても、すぐに安全な業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速かつ安全な生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。