「ChatGPTで小説のアイデアを膨らませたいけど、著作権ってどうなるの?」

「生成した小説を販売したいけど、法的に問題ないか不安…。」

ChatGPTをはじめとする生成AIの進化は目覚ましく、小説執筆の強力なパートナーになりつつあります。しかしその一方で、著作権侵害のリスクについて漠然とした不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、ChatGPTで小説を執筆する際の著作権の基本的な考え方から、具体的な侵害ケース、そして安心して創作活動を行うための回避策までを詳しく解説します。

AIと共存し、新たな物語を生み出すために、ぜひ最後までご覧ください。

ChatGPTで生成した小説の著作権は誰のもの?

ChatGPTを使って小説を執筆する上で、まず最初に理解しておくべきなのが「著作権の帰属」という問題です。AIが生成した文章の権利は、一体誰に帰属するのでしょうか。ここでは、基本的な考え方と、OpenAIの利用規約について解説します。

原則として執筆者(あなた)に著作権が帰属する

現在の日本の著作権法では、著作物は「思想又は感情を創作的に表現したもの」と定義されており、その作者は「人」であることが前提です。

そのため、AIが自律的に生成した文章そのものには、著作権は発生しないというのが一般的な見解です。

しかし、あなたがChatGPTに対してどのようなプロンプト(指示)を出し、生成された文章をどのように取捨選択し、修正・加筆して一つの作品に仕上げたか、という一連のプロセスに「創作的寄与」が認められれば、その小説の著作権は執筆者であるあなたに帰属すると考えられます。

つまり、ChatGPTはあくまで道具であり、その道具を使って創作活動を行ったあなたに権利が認められる可能性が高いということです。OpenAIの利用規約でも、生成されたアウトプットに対する権利はユーザーに譲渡されると明記されています。

こちらは、ChatGPTの著作権問題を詳細に解説し、侵害リスクや商用利用の注意点をまとめた記事です。合わせえてご覧ください。

ただしOpenAIの利用規約には注意が必要

OpenAIの利用規約では、ユーザーが入力したプロンプトや、それによって生成されたアウトプット(小説など)に関する全ての権利、権原、利益をユーザーに譲渡するとしています。

本コンテンツの所有権限 お客様とOpenAIの間において、適用法令で認められる範囲で、お客様は、(a)インプットの所有権限は保持し、(b)アウトプットについての権利を有するものとします。当社はアウトプットに関する権利、権原、及び利益がある場合、これらすべての権限をお客様に譲渡します。

引用元:利用規約|OpenAI

これにより、ユーザーは生成物を自由に利用、販売することが可能です。

ただし、これはあくまでOpenAIとユーザー間のルールです。もしあなたのプロンプトに第三者の著作物が含まれていたり、生成された文章が既存の作品と酷似していたりした場合、その第三者の著作権を侵害する可能性は依然として残ります。

規約はあなたに権利を与えてくれますが、同時に、他者の権利を侵害しないように利用する責任もあなたにある、ということを忘れてはいけません。利用規約は更新される可能性もあるため、定期的に内容を確認することが重要です。

【要注意】ChatGPTでの小説執筆が著作権侵害になる4つのケース

ChatGPTは便利なツールですが、使い方を誤ると意図せず著作権を侵害してしまう可能性があります。

こちらは、OpenAIが設置している著作権侵害の申告フォームです。万が一、自身の著作物が他のユーザーの生成物によって侵害された場合の連絡先としてご確認ください。 https://openai.com/form/copyright-disputes/

どのような場合にリスクがあるのかを事前に把握し、トラブルを未然に防ぎましょう。ここでは、特に注意すべき4つのケースを解説します。

ケース1:既存の作品・キャラクターを模倣・盗用してしまう

特定の作家の文体や世界観、あるいは既存のキャラクター設定を色濃く反映した小説を生成し、それを自作として発表した場合、著作権侵害を問われるリスクがあります。

特に、物語の具体的なプロットや、キャラクターの個性的な設定などが元になった作品と酷似している場合、「翻案権」や「同一性保持権」といった著作者の権利を侵害する可能性があります。アイデアや作風自体は著作権の保護対象ではありませんが、具体的な表現が似通ってしまうと問題になります。あくまで着想のヒントを得る程度に留め、表現は自身のオリジナルで作り上げましょう。

ケース2:プロンプトに著作物を無断で入力してしまう

プロンプトとして入力する文章は、原則として著作権フリーの素材か、自分自身で作成したものに限定するのが最も安全な方法です。

参考資料として、既存の小説や歌詞、記事などの文章をコピー&ペーストしてプロンプトに入力し、「この文章を要約して」「この設定を元に物語を続けて」といった指示を出す行為は注意が必要です。

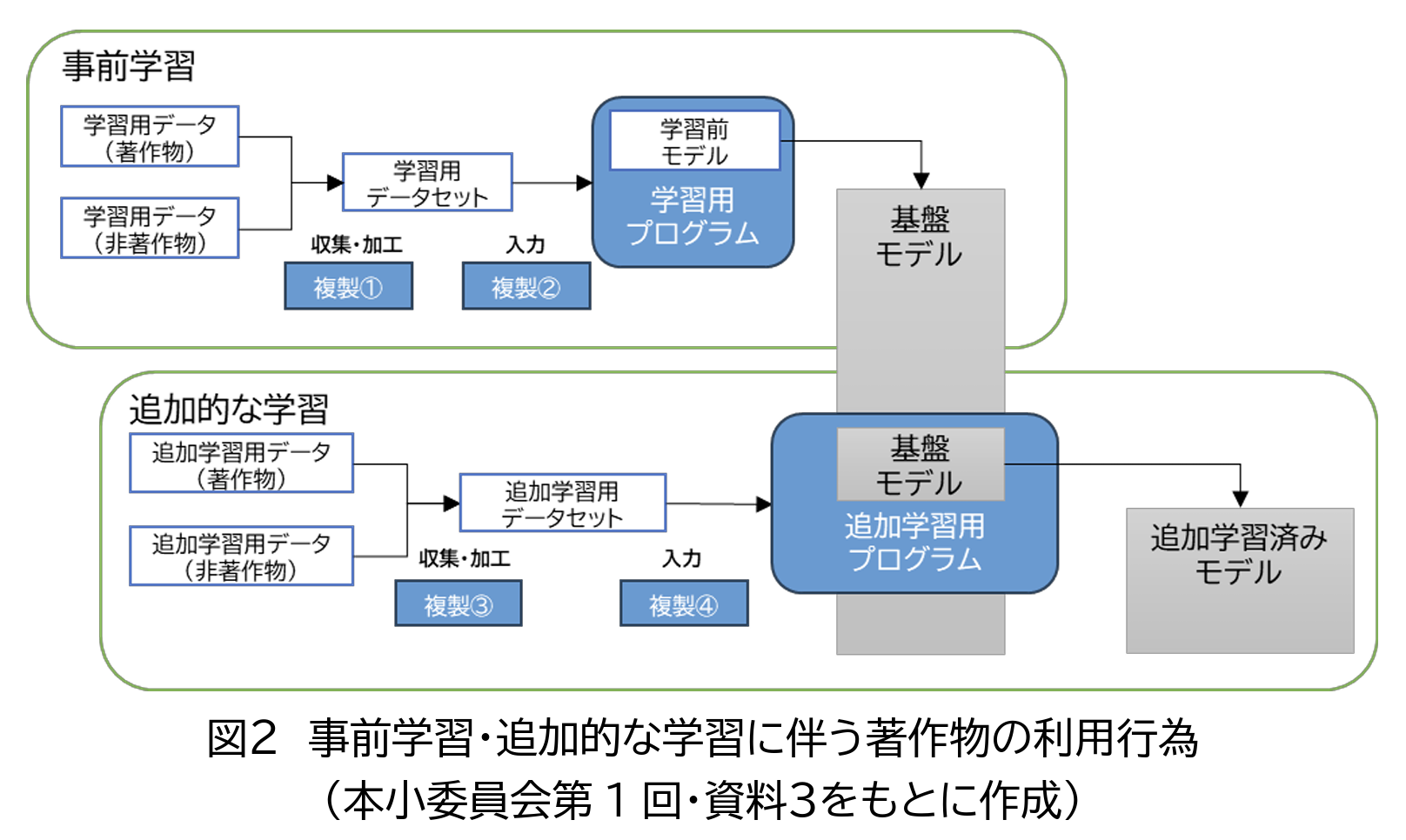

著作権で保護されている文章を無断で入力する行為は、複製権の侵害にあたる可能性があります。AIへの学習や情報解析が目的の場合、著作権法で例外的に認められるケースもありますが、個人的な利用の範囲を逸脱し、生成物を公開・販売するとなると、問題となるリスクが高まります。

ケース3:生成された文章が意図せず既存作品と酷似してしまう

ChatGPTは、インターネット上の膨大なテキストデータを学習しています。そのため、あなたが全く意図していなくても、生成された文章が偶然、既存の小説や詩の一節とそっくりになってしまう可能性があります。

これは「偶然の一致」と呼ばれるものですが、もし元になった作品があり(依拠性)、表現が酷似している(類似性)と判断された場合、著作権侵害が成立してしまう恐れがあります。特に、ありふれた表現ではなく、独創性の高い表現が一致した場合は注意が必要です。生成された文章を鵜呑みにせず、必ず自分の目でチェックし、必要であればリライトする工程が欠かせません。

ケース4:引用のルールを守れていない

小説の作中で、他の書籍や歌詞、ニュース記事などから文章を引用したい場面もあるでしょう。著作権法では、公正な慣行に合致し、報道、批評、研究などの目的上、正当な範囲内で行われる引用は認められています。

しかし、この引用には厳格なルールがあります。例えば、引用部分が明確に区別されていること、自分の文章が「主」で引用部分が「従」という主従関係にあること、引用元(出所)を明記することなどが求められます。これらのルールを守れていない場合、それは正当な引用とは認められず、無断転載として著作権侵害になってしまいます。ChatGPTに引用文の生成を任せる場合でも、最終的にルールを満たしているかを確認するのはあなた自身の責任です。

ChatGPTで著作権侵害を回避するための5つの対策

ChatGPTを安全に小説執筆へ活用するためには、著作権侵害のリスクを理解し、適切な対策を講じることが不可欠です。ここでは、誰でも実践できる5つの具体的な対策を紹介します。これらのポイントを意識することで、安心して創作活動に集中できます。

対策1:プロンプトに他人の著作物を入力しない

最も基本的かつ重要な対策は、著作権で保護されている他人の作品をプロンプトに直接入力しないことです。小説、歌詞、脚本、記事など、あらゆる創作物が対象となります。

安易にコピー&ペーストして「この続きを書いて」といった指示を出すと、複製権の侵害にあたるだけでなく、生成される文章も元作品の影響を強く受け、結果的に盗用や模倣につながるリスクが高まります。物語のあらすじや設定を参考にする場合でも、必ず自分の言葉で要約し、具体的な表現は入力しないようにしましょう。アイデアの壁打ち相手として使う際も、入力するのはオリジナルのアイデアや設定だけに限定することが鉄則です。

対策2:生成された文章は必ず自分の言葉で大幅に加筆・修正する

ChatGPTが生成した文章を、そのまま自分の作品として使うのは非常に危険です。生成物はあくまで「下書き」や「アイデアの素材」と捉え、全面的に加筆・修正を行うことが重要です。

文章の細かな表現を言い換えたり、構成を入れ替えたりするだけでなく、あなた自身の文体、世界観、キャラクターの感情などを反映させることで、作品にオリジナリティが生まれます。この「創作的寄与」の度合いが大きいほど、あなたの著作物として認められやすくなり、同時に意図しない既存作品との類似リスクも大幅に低減できます。AIはアシスタントであり、最終的な創造者はあなた自身であるという意識を持ちましょう。

対策3:類似作品がないかコピペチェックツールで確認する

どれだけ注意していても、意図せず既存の作品と文章が似てしまう可能性はゼロではありません。

本コンテンツの類似性 当社の本サービス及び一般的な人工知能の性質上、アウトプットは特有のものではない場合があり、他のユーザーが当社の本サービスから同様のアウトプットを受け取る場合があります。上記の当社による権限譲渡は、他のユーザーのアウトプット又は第三者アウトプットには適用されません。

引用元:利用規約|OpenAI

そこで有効なのが、コピペチェックツールの活用です。

作品が完成したら、公開・投稿する前に、無料または有料のコピペチェックツールを使って、インターネット上の他の文章とどの程度類似しているかを確認しましょう。ツールで類似度が高いと判定された箇所は、特に注意深く見直し、必要に応じて表現を修正します。この一手間をかけることで、無意識のうちに著作権を侵害してしまうリスクを未然に防ぎ、安心して作品を発表することができます。

対策4:自作が学習に使われないようオプトアウト申請を行う

あなたがChatGPTとの対話で入力した内容は、デフォルトではAIの品質向上のための学習データとして利用される可能性があります。

使用停止(オプトアウト) 当社モデルの学習にお客様の本コンテンツを使用することを望まない場合、このヘルプセンターの記事(新しいウィンドウで開く)の手順に従って使用停止を要求できます。当社の本サービスはお客様の特定の目的にそって処理されるものですが、場合によっては、そのよりよく処理する能力が制限されうることにご留意ください。

引用元:利用規約|OpenAI

もし、あなたのオリジナルのプロンプトや小説のアイデアが学習に使われることに抵抗がある場合は、オプトアウト(学習からの除外)申請を行うことができます。

OpenAIのプライバシーポリシーや設定画面から、学習データをオフにする手続きが可能です。これにより、あなたの創造物が意図せず他のユーザーの生成物に影響を与えたり、情報が外部に漏れたりするリスクを防ぐことができます。特に、未公開のプロットや重要な設定を扱う際には、この設定を見直しておくことをお勧めします。

対策5:OpenAIの最新の利用規約を定期的にチェックする

「知らなかった」では済まされないトラブルを避けるためにも、公式サイトの利用規約やポリシーに関するページを定期的に訪れ、最新の情報を把握しておく習慣をつけましょう。

AI技術とそれを取り巻く法律やルールは、非常に速いスピードで変化しています。OpenAIの利用規約も、サービス内容の変更や社会的な要請に応じて、随時更新される可能性があります。

例えば、生成物の所有権に関する条項や、禁止されている利用方法などが変更されるかもしれません。以前は問題なかった使い方が、規約改定によって許可されなくなるケースも考えられます。

ChatGPTで書いた小説を商用利用する際の3つのポイント

ChatGPTを活用して生み出した小説を、電子書籍で販売したり、コンテストに応募したりと、商用利用を考えている方も多いでしょう。ここでは、ビジネスとして展開する際に押さえておくべき3つの重要なポイントを解説します。

ポイント1:商用利用は規約上認められている

まず、最も重要な点として、OpenAIの利用規約ではChatGPTで生成したコンテンツの商用利用が明確に許可されています。これには、販売、出版、広告利用などが含まれます。

したがって、規約を守って正しく利用している限り、あなたがChatGPTを使って執筆した小説を販売し、収益を得ることに問題はありません。ただし、これはあくまでOpenAIとの間のルールです。商用利用する際には、後述するような第三者の権利を侵害していないか、より一層の注意を払う必要があります。ビジネスとして展開する以上、その責任はすべてあなた自身が負うことになります。

こちらの記事では、ChatGPTで生成したコンテンツについて商用利用の可否と、安全に使うための注意点を解説しています。合わせてご覧ください。

ポイント2:生成物に対する所有権はユーザーにあることを確認する

OpenAIの利用規約では、生成されたアウトプットに対する所有権を含むすべての権利は、ユーザーに譲渡されると規定されています。つまり、あなたが創作的に関与して完成させた小説の権利は、あなた自身のものとなります。

この規定があるからこそ、あなたは安心してその小説を自分の著作物として販売したり、出版契約を結んだりすることができます。もし権利の所在が曖昧であれば、出版社やプラットフォームも安心して取り扱うことができません。このユーザーへの権利譲渡は、ChatGPTを使った創作活動をビジネスにつなげるための非常に重要な基盤となっています。

ポイント3:ブランド名や著名人の名前の扱いに注意する

小説を執筆する際には、著作権だけでなく、商標権やパブリシティ権といった他の権利にも注意を払う必要があります。

例えば、作中に実在する企業名や商品名を許可なく登場させ、そのブランドイメージを著しく損なうような描写をした場合、商標権の侵害を問われる可能性があります。

また、実在の有名人の名前を使い、その人の社会的評価を貶めるような物語を作成した場合は、名誉毀損やパブリシティ権の侵害にあたる恐れがあります。リアリティを出すために実在の名称を使いたい気持ちは分かりますが、特に商用利用する場合は、トラブルを避けるために架空の名称に置き換えるのが賢明な判断と言えるでしょう。

ChatGPTの著作権に関する国内外の動向・事例

AIと著作権の関係は、まだ法整備が追いついていない新しい領域であり、世界中で様々な議論が巻き起こっています。ここでは、今後の動向を占う上で参考になる国内外の事例をいくつか紹介します。

海外の作家による集団訴訟の動き

アメリカでは、著名な作家たちが「自分たちの著作物が、許可なくAIモデルの学習データとして使用された」として、OpenAIや他のAI開発企業を相手取った集団訴訟を複数起こしています。

作家たちは、自分たちの長年の創作活動の成果が、対価を支払われることなくAIの能力向上のために利用されたことは著作権侵害にあたると主張しています。これらの訴訟の判決は、今後のAIの学習データのあり方や、クリエイターへの利益還元の仕組みに大きな影響を与える可能性があります。AIとクリエイターがどのように共存していくべきか、世界中で模索が続けられています。

こちらは、実際に集団訴訟を起こしている米国作家ギルドのAIに関する公式ページです。彼らの主張や活動の最新情報について詳しく解説されています。 https://authorsguild.org/advocacy/artificial-intelligence/

芥川賞受賞作に見るAI利用と著作権の議論

日本国内で大きな注目を集めたのが、2024年に第170回芥川賞を受賞した九段理江さんの小説『東京都同情塔』です。

九段さんは受賞後の会見で、作中の文章の一部にChatGPTのような生成AIの文章をそのまま利用した箇所があることを公表し、大きな話題となりました。

この出来事は、AIが生成した文章を作品に組み込むことの是非や、その場合の創作性・著作権はどこにあるのかといったテーマについて、社会的な議論を巻き起こしました。選考委員からは、AIの利用を作品のテーマに昇華させている点が評価されましたが、AIと人間の創作活動の関係性について、今後さらに深い議論が必要であることを示す象徴的な事例となりました。

ChatGPTの小説執筆と著作権に関するよくある質問(FAQ)

最後に、ChatGPTを使った小説執筆と著作権に関して、多くの方が抱く疑問についてQ&A形式で回答します。

Q. ChatGPTに学習された自分の小説を取り下げたい場合はどうすればいいですか?

A. OpenAIは、ユーザーが提供したデータがAIモデルの学習に使用されることを望まない場合のために、オプトアウト(学習からの除外)の仕組みを用意しています。

OpenAIの公式サイトにあるプライバシーポリシーのページや、アカウントの設定画面からデータ管理に関する項目を確認し、学習へのデータ提供をオフにすることができます。また、API経由での利用の場合は、デフォルトで学習データとして使用されない仕様になっています。自身の創作物がAIの学習に利用されることに懸念がある場合は、これらの設定を確認・変更することをお勧めします。

こちらは、文化庁が運営するAIと著作権に関するポータルサイトです。関連する様々な情報や最新の議論がまとめられていますので、全体像を把握するためにご活用ください。 https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/aiandcopyright.html

Q. 生成した小説が他の作品と似ていないか確認するツールはありますか?

A. はい、あります。インターネット上には、文章の類似性をチェックするための「コピペチェックツール」が多数存在します。

無料で利用できるツールも多く、例えば「CopyContentDetector」や「こぴらん」などが有名です。これらのツールに完成した小説のテキストを貼り付けると、ウェブ上の膨大なデータと照合し、他の文章と酷似している部分がないかをチェックしてくれます。意図しない盗用や著作権侵害を防ぐために、作品を公開する前の最終チェックとして活用すると非常に有効です。

Q. AIが書いたことを隠して発表しても問題ありませんか?

A. 2025年現在の日本の法律では、作品の制作にAIを使用したことを表示する義務はありません。そのため、AI利用を公表せずに作品を発表すること自体が、直ちに法的な問題になるわけではありません。

ただし、小説コンテストや投稿サイトによっては、応募規約でAI生成作品に関する独自のルール(利用の可否、明記の義務など)を設けている場合があります。その場合は、必ずその規約に従う必要があります。また、法律とは別に、読者からの信頼という観点も重要です。後からAI利用が発覚して問題になるケースも考えられるため、自身の創作スタイルや発表の場に応じて、公表するかどうかを誠実に判断することが望ましいでしょう。

あなたの小説、実は「盗作」かも?ChatGPT小説家が知らないと詰む著作権の罠

ChatGPTで小説を書きたい、でも「著作権」という言葉が頭をよぎり、一歩踏み出せないでいませんか?その感覚は非常に重要です。使い方を一つ間違えるだけで、あなたのオリジナル作品だと思っていたものが、気づかぬうちに「盗作」になってしまう危険性があります。

日本の著作権法では、AIが書いた文章そのものに著作権は発生しないとされていますが、それは逆に言えば、AIの出力をどう扱うかという「あなた自身の創作活動」に全ての責任がかかってくることを意味します。この記事では、安心して創作に打ち込むために、AI時代の作家が知っておくべき著作権の落とし穴と、それを乗り越えるための具体的な創作術を解説します。

知らないでは済まされない「著作権侵害」の落とし穴

「まさか自分が」と思うかもしれません。しかし、多くの人が無意識にやってしまいがちな行為にこそ、法的なリスクは潜んでいます。例えば、以下のような使い方は非常に危険です。

- 安易な模倣: 「人気作家のような文体で」と指示し、出力された文章をそのまま使うと、文体だけでなくプロットや表現まで酷似し、「翻案権」の侵害にあたる可能性があります。

- 著作物の無断入力: 参考資料として、既存の小説や記事をプロンプトにコピー&ペーストする行為は、「複製権」を侵害する恐れがあります。

- 偶然の一致を放置: AIは膨大なデータを学習しているため、意図せず既存の作品とそっくりな文章を生成することがあります。これをチェックせずに公開すれば、盗用を疑われても仕方ありません。

便利なツールだからこそ、その裏にあるリスクを正しく理解しなければ、あなたの創作活動そのものが脅かされることになりかねないのです。

引用元:

日本の著作権法では、著作物は「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」(著作権法第二条第一項第一号)と定義されています。AI生成物に対する著作権の考え方については、文化庁が「AIと著作権に関する考え方について(素案)」などで議論を進めており、人間の「創作的寄与」がどの程度認められるかが重要なポイントとされています。

今日からできる!AI時代の「合法的」な創作術

では、どうすれば安全にAIを創作のパートナーにできるのでしょうか。答えは、AIを「作者」ではなく、あくまで「優秀なアシスタント」として扱うことです。具体的なテクニックを3つ紹介します。

テクニック①:AIの文章は「素材」として徹底的に書き換える

AIが生成した文章は、完成品ではなく、あくまで粘土のような「素材」です。それをこねて、あなた自身の形にする作業が不可欠です。表現を自分の言葉に置き換え、構成を練り直し、キャラクターに独自の魂を吹き込む。この「創作的寄与」こそが、作品をあなたの著作物たらしめる鍵となります。

テクニック②:プロンプトに入力するのは「自分の言葉」だけ

著作権侵害の最も大きな原因は、他人の著作物をプロンプトに入力してしまうことです。参考にする場合でも、必ず自分の言葉で要約・再構築し、具体的な表現や文章の断片は絶対に入力しないようにしましょう。AIに与えるのは、あなたの頭の中にあるアイデアの「種」だけに限定するのです。

テクニック③:「コピペチェックツール」での確認を習慣にする

どれだけ気をつけても、偶然の一致は起こり得ます。そこで、作品が完成したら必ず「コピペチェックツール」で確認する習慣をつけましょう。インターネット上の膨大な文章と照らし合わせ、類似箇所がないかを確認するこの一手間が、あなたを意図せぬトラブルから守ってくれます。

まとめ

企業や個人のクリエイターがコンテンツ制作を行う中で、生成AIの活用は業務効率化やアイデア創出の切り札として注目されています。

しかし、実際には「著作権侵害のリスクが怖い」「安全なAIの使い方がわからない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる方も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、記事作成やプレスリリース作成、アイデア出しなど、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のコンテンツ制作を一気に加速させましょう。