「ChatGPTの管理画面って機能が多すぎて、どこで何ができるのか分からない…」

「設定をカスタマイズして、もっと便利に使いたいけど具体的な方法が知りたい」

こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?

本記事では、ChatGPTの管理画面でできることの全てを、基本的な設定から最新の「Projects」機能まで、網羅的に解説します。

上場企業を含む多くの組織で生成AIの活用支援を行う専門家が、実際の業務で役立つ具体的な設定方法や活用事例を交えながら、分かりやすく説明します。

この記事を最後まで読めば、あなたもChatGPTの管理画面を完全に理解し、日々の業務や学習の効率を飛躍的に高められるようになるはずです。

ChatGPT管理画面の基本|ログイン方法と全体の構成

まずは、ChatGPTの管理画面にアクセスする方法と、画面全体の基本的な構成について解説します。

基本的ながらも、意外と見落としがちなメニューもあるため、一度しっかり確認しておきましょう。

それでは、1つずつ順に解説します。

ChatGPT管理画面へのアクセス方法

ChatGPT管理画面へのアクセスは非常に簡単です。

まずは、OpenAIの公式サイトにアクセスし、自身のアカウントでログインします。GoogleアカウントやAppleアカウント、または登録したメールアドレスでログインできます。

ログインが完了すると、すぐにメインのチャット画面が表示されます。この画面が、全ての機能の起点となります。

左側に表示されるサイドバーに、チャット履歴や設定などの主要メニューが配置されています。

ログインがうまくいかない場合の対処法については、こちらの公式トラブルシューティングガイドで詳しく解説されています。合わせてご覧ください。 https://help.openai.com/en/articles/7426629-why-cant-i-log-in-to-chatgpt

ダッシュボードの主要メニュー解説

ログイン後の画面(ダッシュボード)は、主に中央のチャットインターフェースと、左側のサイドバーで構成されています。

サイドバーには、過去のチャット履歴が一覧で表示されるほか、「Explore GPTs」で他のユーザーが作成したカスタムGPTを探したり、自分で作成したりできます。

そして、最も重要なのが左下にある自分のアカウント名です。

ここをクリックすると、「Settings(設定)」や「My plan(プラン確認)」、「Custom instructions(カスタム指示)」など、管理画面の核心となるメニューが表示されます。

まずはこのサイドバーの構成を把握することが、管理画面を使いこなす第一歩です。

ChatGPT管理画面の「設定」でできること完全ガイド

ここからは、ChatGPT管理画面の「設定(Settings)」メニューで具体的に何ができるのかを、項目ごとに詳しく解説します。

- 一般設定(テーマカラー・言語)

- 通知設定のカスタマイズ

- パーソナライズ(カスタム指示・メモリ)

- スピーチ(音声読み上げ)機能の設定

- データコントロール(履歴の保存・エクスポート)

- ビルダープロファイル(GPTs公開者情報)

- 接続するアプリ(外部連携)の管理

- セキュリティ設定(多要素認証など)

- サブスクリプション(契約プラン)の確認・変更

これらの設定を理解しカスタマイズすることで、ChatGPTをより安全かつ効率的に利用できるようになります。

それでは、1つずつ順に見ていきましょう。

一般設定(テーマカラー・言語)

一般設定では、ChatGPTの見た目や言語といった基本的なインターフェースを調整できます。

「Theme」からは、目に優しい「Dark(ダークモード)」、明るい「Light(ライトモード)」、またはお使いのデバイスの設定に合わせる「System」から選択可能です。

長時間の作業を行う場合は、ダークモードに設定すると目の負担を軽減できるでしょう。

また、「Locale (Alpha)」では、表示言語を変更できます。

まだアルファ版ですが、日本語を選択すればメニューなどを日本語で表示させることが可能です。

自分が最も使いやすい表示環境に整えましょう。

通知設定のカスタマイズ

ChatGPTからの通知を管理する項目です。

現在設定できるのは、主にWebブラウザのプッシュ通知です。

例えば、長い文章の生成を依頼した場合、完了した際に通知を受け取ることができます。

作業中に他のウィンドウを開いている場合でも、生成完了にすぐ気づけるため便利です。

不要な場合はオフにすることもできるので、自分の作業スタイルに合わせて設定を見直しましょう。

パーソナライズ(カスタム指示・メモリ)

パーソナライズ設定は、ChatGPTの回答精度を飛躍的に向上させるための重要な機能です。ここには「Custom instructions(カスタム指示)」と「Memory(メモリ)」の2つの項目があります。

カスタム指示では、自分の職業や役割、回答に含めてほしい文体や形式などをあらかじめ設定しておくことができます。これにより、毎回同じ指示を入力する手間が省け、一貫性のある回答を得やすくなります。

メモリ機能は、過去の会話内容をChatGPTが記憶し、以降の対話に活かす機能です。これにより、文脈を理解した、よりパーソナルな回答が期待できます。

カスタム指示機能の公式FAQはこちらの記事で詳しく解説されています。合わせてご覧ください。 https://help.openai.com/en/articles/8096356-chatgpt-custom-instructions-faq

スピーチ(音声読み上げ)機能の設定

ChatGPTには、生成されたテキストを音声で読み上げる機能があります。

この設定項目では、読み上げに使用される声の種類を選択できます。複数の声のバリエーション(例:Juniper, Sky, Emberなど)が用意されており、好みの声を選ぶことが可能です。

生成された文章を耳で確認したい場合や、語学学習で発音を聞きたい場合などに非常に便利な機能です。一度、それぞれの声を聞き比べてみて、自分に合ったものに設定しておくと良いでしょう。

データコントロール(履歴の保存・エクスポート)

データコントロールは、プライバシーとデータ管理に関する重要な設定項目です。

「Chat history & training」をオフにすると、あなたの会話履歴がモデルの学習に使用されなくなり、サイドバーに履歴も保存されなくなります。機密情報などを扱う際は、この設定をオフにすることを検討しましょう。

また、「Export data」からは、これまでの全ての会話履歴を一括でダウンロードできます。過去のやり取りをバックアップしたり、他の用途で活用したりする場合に利用します。定期的にデータをエクスポートしておくことで、万が一の場合にも備えられます。

会話履歴やデータをエクスポートする具体的な手順については、こちらの公式ガイドで詳しく解説されています。合わせてご覧ください。 https://help.openai.com/en/articles/7260999-how-do-i-export-my-chatgpt-history-and-data

ビルダープロファイル(GPTs公開者情報)

もしあなたがオリジナルのGPTを作成し、一般公開する(GPT Storeで共有する)場合、このビルダープロファイルの設定が必要になります。

公開者として表示される名前を設定したり、自身のウェブサイトのドメインを認証してプロフィールに表示させたりすることができます。

認証されたウェブサイトを登録することで、作成したGPTの信頼性を高める効果が期待できます。GPTsの作成と公開に興味がある方は、必ず確認しておきたい項目です。

オリジナルのGPTを作成する基本的な手順については、こちらの公式ヘルプドキュメントで詳しく解説されています。合わせてご覧ください。 https://help.openai.com/en/articles/8554397-creating-a-gpt

接続するアプリ(外部連携)の管理

ChatGPTは、外部のアプリケーションと連携して機能を拡張することができます。

この設定項目では、現在自分のアカウントに接続されているアプリ(例:Google Drive, Microsoft OneDriveなど)を一覧で確認し、不要になった連携を解除することが可能です。

例えば、GPTにGoogle Drive上のドキュメントを読み込ませる許可を与えた場合、その連携情報がここに表示されます。定期的に見直し、使用していないアプリとの連携は解除することで、セキュリティリスクを低減できます。

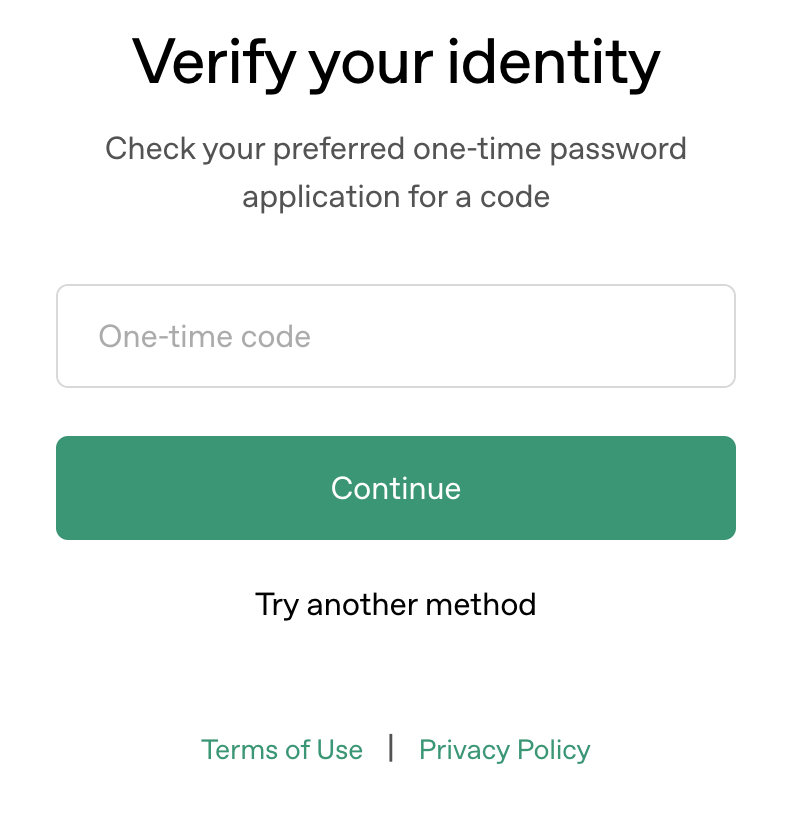

セキュリティ設定(多要素認証など)

アカウントの安全性を高めるための設定がここで行えます。

最も重要なのが「Multi-factor authentication(多要素認証)」です。これを有効にすると、ログイン時にパスワードに加えて、スマートフォンアプリなどで生成される確認コードの入力が必要になります。

万が一パスワードが漏洩してしまっても、第三者による不正ログインを大幅に防ぐことができます。個人情報や重要なデータを扱う場合は、必ず有効にしておくべき設定です。

アカウントのセキュリティを高める多要素認証(MFA)の設定方法について、こちらの公式ガイドで詳しく解説されています。合わせてご覧ください。 https://help.openai.com/en/articles/7967234-enabling-or-disabling-multi-factor-authentication-mfa

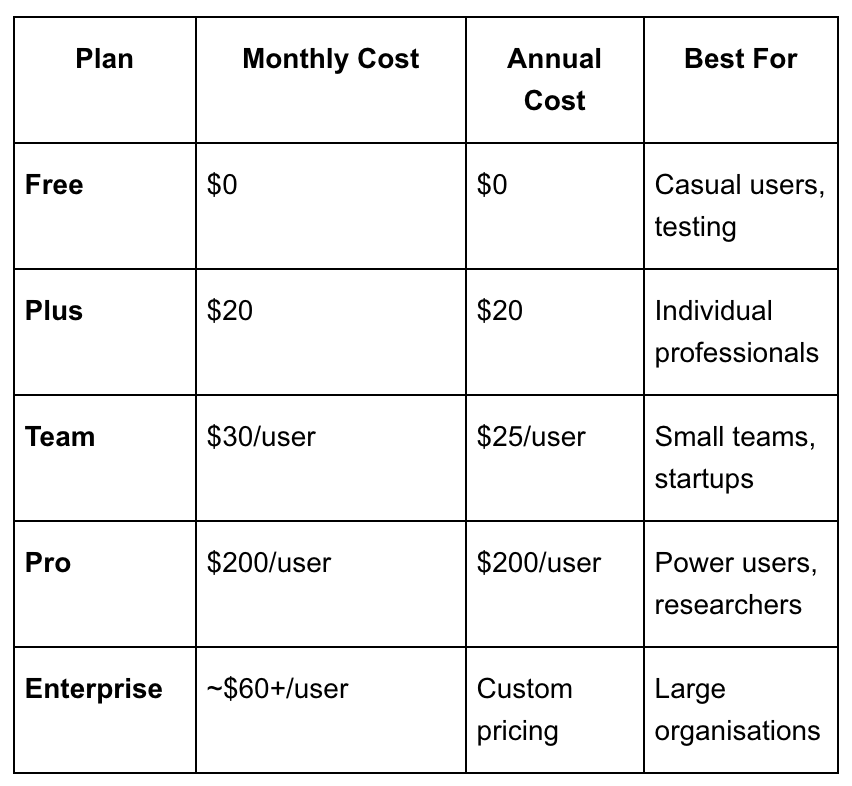

サブスクリプション(契約プラン)の確認・変更

現在契約している料金プランの確認や、プランの変更、支払い情報の管理などが行える項目です。

「My plan」から、無料プランか、PlusやTeamといった有料プランかを確認できます。ここからプランのアップグレードやダウングレード、解約の手続きが可能です。

また、「Manage my subscription」をクリックすると、支払い履歴の確認や請求書のダウンロード、クレジットカード情報の更新などが行える決済管理ページに移動します。

ChatGPT管理画面をパーソナライズする具体的な設定方法

ここからは、ChatGPTの回答をあなた専用に最適化するための、具体的なパーソナライズ設定方法を解説します。

- カスタム指示で回答精度を高める

- メモリ機能で過去の対話を記憶させる

これらの機能を使いこなすことで、ChatGPTは単なるAIアシスタントから、あなたの意図を深く理解する有能なパートナーへと進化します。

それでは、それぞれ詳しく見ていきましょう。

カスタム指示で回答精度を高める

カスタム指示は、ChatGPTに「あなた」という存在を教え込む機能です。

設定画面には2つの入力ボックスがあります。

1つ目のボックスには、「自分自身に関する情報」を入力します。

例えば、「私はWebマーケティング企業のコンテンツ制作者です」「専門的な用語を避け、中学生にも理解できるように説明することが多いです」といった、自分の職業、役割、専門分野、文章スタイルなどを記述します。

2つ目のボックスには、「ChatGPTにどのような応答をしてほしいか」を入力します。

「回答は必ず箇条書きでまとめてください」「フレンドリーな口調で、絵文字を交えて回答してください」「結論から先に述べるPREP法で構成してください」など、具体的な出力形式や文体を指示します。

これを設定するだけで、毎回同じ指示をする手間が省け、驚くほど回答の質が安定します。

メモリ機能で過去の対話を記憶させる

メモリ機能は、過去の会話内容をChatGPTが記憶し、文脈を維持してくれる機能です。

例えば、一度「私の娘は小学校3年生です」と伝えると、次回以降の会話で「娘さんが楽しめるような自由研究のテーマを考えて」と質問するだけで、自動的に小学校3年生向けのテーマを提案してくれます。

この機能は設定画面でオン・オフを切り替えることができます。

また、「Manage memory」から、ChatGPTが何を記憶しているかを確認し、不要な記憶を個別に削除することも可能です。

プライバシーに配慮しつつ、会話の連続性を保ちたい場合に非常に有効な機能です。

長期的なプロジェクトや一貫したキャラクター設定が必要な場合に活用すると、作業効率が大幅に向上します。

ChatGPT管理画面の新機能「Projects」の概要と使い方

ChatGPT管理画面には、作業の効率を劇的に向上させる新機能「Projects」が導入されつつあります。

ここでは、Projects機能の概要と基本的な使い方について解説します。

- Projects機能で何が変わるのか?

- プロジェクトの作成・追加・削除

- ファイルアップロードとCanvas機能

この新機能を理解することで、複数のチャットやファイルを横断するような複雑な作業も、一元的に管理できるようになります。

それでは、詳しく見ていきましょう。

Projects機能で何が変わるのか?

Projects機能は、特定の目的やタスクに関連するチャット、ファイル、メモなどを1つの場所にまとめて管理できるワークスペース機能です。

これまでのChatGPTでは、関連する対話がチャット履歴に散らばってしまい、後から見返すのが大変でした。

Projects機能を使うことで、例えば「2025年新商品企画」というプロジェクトを作成し、その中に市場調査のチャット、参考資料のPDF、ブレインストーミングのメモなどを集約できます。

これにより、思考が分散せず、文脈を維持したまま効率的に作業を進められるようになります。

まさに、ChatGPT内での作業管理が「チャット単位」から「プロジェクト単位」へと進化する、画期的な機能です。

プロジェクトの作成・追加・削除

プロジェクトの操作は非常に直感的です。

管理画面のサイドバーから「Projects」を選択し、「Create project」ボタンをクリックするだけで新しいプロジェクトを作成できます。

プロジェクトには、内容が分かりやすい名前(例:「ブログ記事執筆」「競合分析レポート」など)を付けておきましょう。

作成したプロジェクト内では、新しいチャットを開始したり、ファイルをアップロードしたりできます。

プロジェクトが不要になった場合は、プロジェクトメニューから簡単に削除することが可能です。

複数のタスクを並行して進める際に、この機能は絶大な効果を発揮します。

ファイルアップロードとCanvas機能

Projects機能の強力な点の一つが、ファイル管理能力です。

各プロジェクトには、関連するPDF、ドキュメント、画像などのファイルを直接アップロードして保管できます。

アップロードしたファイルは、そのプロジェクト内のChatGPTとの対話でいつでも参照させることが可能です。

さらに、一部のユーザー向けにテストされている「Canvas」機能は、自由なレイアウトでテキスト、画像、ファイルを配置できるホワイトボードのようなスペースです。

アイデアを視覚的に整理したり、マインドマップを作成したりと、ブレインストーミングや構想設計の場で非常に役立ちます。

これらの機能により、情報収集から分析、コンテンツ生成までの一連のワークフローをChatGPT内で完結させることが可能になります。

ChatGPT管理画面の「タスク機能」の特徴と使い方

ChatGPTには、現時点で「タスク機能」という独立した公式機能はまだありません。

しかし、プロンプトの工夫やGPTsを活用することで、タスクの実行や管理を自動化することが可能です。

- タスク機能のできること・できないこと

- タスクの作成・編集・一時停止・削除

- タスクの具体的な管理方法

ここでは、プロンプトを使って擬似的に「タスク」を実行する方法とその管理について解説します。

これらのテクニックを駆使すれば、定型業務を効率化できます。

タスク機能のできること・できないこと

プロンプトによるタスク実行で「できること」は、特定の指示に基づいたテキスト生成や情報処理です。

例えば、「この文章を要約して」「以下のデータから考えられることをリストアップして」といった定型的な指示をプロンプトとして保存し、繰り返し実行させることができます。

一方で、「できないこと」は、指定した時間に自動でプロンプトを実行したり、外部のアプリケーションを直接操作したりすることです。

ChatGPTはユーザーからの入力があって初めて動作するため、スケジューラーのように自律的にタスクを起動することはできません。

あくまで、人間が実行のトリガーを引く必要があります。

タスクの作成・編集・一時停止・削除

プロンプトによる「タスク」の管理は、実質的に「プロンプトの管理」となります。

最も簡単な方法は、よく使うプロンプトをテキストエディタやメモアプリに保存しておくことです。

「タスク作成」は新しいプロンプトを記述すること、「編集」はそれを修正すること、「削除」はメモから消すことにあたります。

より高度な管理方法として、オリジナルのGPTsを作成する方法があります。

「ブログ記事作成タスク」「市場調査タスク」のように、特定の目的に特化したGPTを作成し、そのInstructions(指示)部分に詳細なプロンプトを書き込んでおくのです。

これにより、GPTを呼び出すだけで、複雑なタスクをいつでも実行できるようになります。

タスクの具体的な管理方法

日々の業務で発生する定型タスクを効率的に管理するには、まずタスクを言語化し、プロンプトに落とし込むことが重要です。

例えば、週次のレポート作成というタスクがある場合、

- 必要なデータ項目をリストアップするプロンプト

- それらのデータを基に分析を行うプロンプト

- 分析結果を報告書の形式にまとめるプロンプトというように、一連の作業を複数のプロンプトに分解します。

これらのプロンプトを、前述のGPTsに登録したり、NotionやGoogle Keepのようなツールに「プロンプトテンプレート集」としてまとめておくと良いでしょう。

これにより、誰でも一貫した品質でタスクを実行できるようになり、業務の標準化にも繋がります。

ChatGPT管理画面「Projects」の活用事例

ChatGPT管理画面の「Projects」機能は、さまざまなビジネスシーンで活用できます。

ここでは、具体的な4つの活用事例を紹介します。

- 頻度の高い定型業務の自動化

- Web記事コンテンツの生成

- 複数ファイルを参照するリサーチ業務

- プログラミングの設計とコード生成

これらの事例を参考に、ご自身の業務にどのように応用できるかを考えてみてください。

それでは、1つずつ見ていきましょう。

頻度の高い定型業務の自動化

営業部門の週次報告や、マーケティング部門のSNS投稿文作成など、多くの企業には定型的な業務が存在します。

「週次営業報告」というプロジェクトを作成し、テンプレートとなるプロンプトや過去の報告書ファイルをアップロードしておきます。

担当者は、その週の活動データを入力するだけで、ChatGPTが自動的に報告書のドラフトを作成してくれます。

これにより、報告書作成にかかる時間が大幅に削減され、担当者はより創造的な業務に集中できるようになります。

一貫したフォーマットで報告書が作成されるため、管理職にとっても状況把握が容易になるというメリットもあります。

Web記事コンテンツの生成

Webメディアの運営において、記事コンテンツの制作は中心的な業務です。

「SEO記事:〇〇の始め方」のように、記事ごとにプロジェクトを作成します。そのプロジェクト内に、キーワード調査の結果をまとめたファイル、競合記事のURLリスト、記事の構成案などを保存します。

ChatGPTに対して、これらの情報を参照させながら、見出しごとの本文を執筆させたり、導入文のアイデアを出させたりします。関連情報が1つのプロジェクトに集約されているため、文脈が途切れることなく、一貫性のある質の高い記事を効率的に生成できます。

こちらは、ChatGPTを活用して競合分析やキーワード分析といったSEO分析を行う方法について解説した記事です。合わせてご覧ください。複数ファイルを参照するリサーチ業務

新しい事業企画や学術研究など、多くの文献や資料を読み解く必要があるリサーチ業務にもProjects機能は最適です。

「次世代エネルギー市場調査」というプロジェクトを作成し、関連する論文のPDFファイル、市場調査レポート、統計データなどを複数アップロードします。

その後、ChatGPTに対して「アップロードした全てのファイルを参照し、市場の将来性について要約して」や「Aの論文とBのレポートの主張の違いを比較して」といった、横断的な分析を指示できます。

人間が手作業で行うと膨大な時間がかかる情報整理・分析作業を、大幅に効率化することが可能です。

プログラミングの設計とコード生成

ソフトウェア開発の現場でもProjects機能は役立ちます。

「顧客管理システムAPI開発」というプロジェクトを作成し、要件定義書、データベースのスキーマ設計書、UIデザイン案などをアップロードします。

これらのドキュメントを基に、ChatGPTに特定の機能のPythonコードを生成させたり、APIの仕様書を作成させたりします。

関連する全ての情報がプロジェクト内に揃っているため、ChatGPTは仕様を正確に理解し、精度の高いコードやドキュメントを生成することができます。

開発プロセス全体を通じて、一貫性を保ちながら効率的に作業を進められます。

ChatGPT管理画面「タスク機能」の活用事例【プロンプト紹介】

ChatGPT管理画面で直接的なタスク自動化はできませんが、プロンプトを工夫することで日々の様々なタスクを効率化できます。

ここでは、具体的なプロンプト例を交えながら、4つの活用事例を紹介します。

- 毎朝の最新ニュースを要約・配信

- 新商品の企画アイデアをブレスト

- 指定したテーマでの英語学習

- 株価や市場データの定点分析

これらのプロンプトをテンプレートとして保存しておけば、いつでも簡単にタスクを実行できます。

毎朝の最新ニュースを要約・配信

毎朝の情報収集は重要ですが、時間がかかります。

以下のプロンプトを使えば、短時間で最新情報をキャッチできます。

プロンプト例:

#指示

あなたは一流の業界アナリストです。

以下の条件に従って、最新のニュースを要約してください。

#条件

・テーマ:日本のAI業界

・情報源:最新の信頼できるニュースソース

・要約の数:3つ

・形式:箇条書き

・内容:各ニュースの概要と、それが業界に与える潜在的な影響についての簡単な考察を含めること。

このプロンプトを毎朝実行するだけで、自分専用のニュースレターが完成します。

新商品の企画アイデアをブレスト

新しいアイデアを生み出すブレインストーミングも、ChatGPTは得意です。

多様な視点から、人間だけでは思いつかないようなアイデアを引き出すことができます。

プロンプト例:

#役割

あなたは経験豊富なプロダクトマネージャーです。

#背景

ターゲット:一人暮らしの20代社会人

課題:平日の自炊が面倒で、栄養バランスが偏りがち

#指示

上記のターゲットの課題を解決する、新しい食品宅配サービスのアイデアを10個提案してください。

各アイデアには、以下の要素を含めてください。

・サービス名

・コンセプト(一言で)

・具体的なサービス内容

このプロンプトを叩き台に、チームで議論を深めることができます。

指定したテーマでの英語学習

語学学習も、ChatGPTを使えばパーソナライズされた教材を無限に作成できます。

自分のレベルや目的に合わせた学習が可能です。

プロンプト例:

#指示

私はビジネスで英語を使う必要があります。

海外の取引先とのオンライン会議で使える、丁寧な反対意見の述べ方を5フレーズ教えてください。

#条件

・各フレーズについて、日本語訳と使い方の簡単な解説を付けること。

・例文を1つずつ示すこと。

このタスクを毎日繰り返すことで、実践的なビジネス英語表現を効率的に学べます。

株価や市場データの定点分析

金融情報の定点観測にもプロンプトは役立ちます。

ただし、ChatGPTはリアルタイムの株価データにはアクセスできないため、前日までのデータ分析が中心となります。

プロンプト例:

#指示

あなたは金融アナリストです。

昨日付けの[企業名]の株価について、以下の情報をまとめてください。

#情報

・終値

・前日比

・その日の株価に影響を与えた可能性のある主要なニュースや出来事

#注意

株価情報は正確性を保証するものではないため、必ず金融情報サイトで再確認してください。

このプロンプトを毎日実行することで、注目企業の動向を手軽に追いかけることができます。

ChatGPT管理画面のタスク機能を使いこなすコツ

ChatGPT管理画面でタスク(プロンプト)を効果的に実行するには、いくつかのコツがあります。

ここでは、特に重要な2つのポイントを解説します。

- 生成AIの特性を活かした指示を出す

- メモリ機能やカスタム指示と連携させる

これらのコツを押さえることで、タスクの実行精度と効率が格段に向上します。

それでは、詳しく見ていきましょう。

生成AIの特性を活かした指示を出す

ChatGPTは、指示が具体的で明確であるほど、質の高いアウトプットを返します。

「いい感じに要約して」のような曖昧な指示では、意図しない結果になる可能性が高くなります。タスクを実行させる際は、「5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)」を意識して、プロンプトを作成することが重要です。

例えば、役割(あなたは〇〇です)、目的、出力形式、文字数、参考にしてほしい情報などを具体的に記述することで、AIの能力を最大限に引き出すことができます。

優れたプロンプトを作成するスキルは、タスク効率化の鍵となります。

ChatGPTの回答精度を飛躍的に高める「深津式プロンプト」について、こちらの記事で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。メモリ機能やカスタム指示と連携させる

毎回同じような前提条件をプロンプトに含めるのは非効率です。

そこで役立つのが、メモリ機能とカスタム指示です。

例えば、カスタム指示に「私はマーケターで、常に顧客視点での分析を重視します。回答は専門用語を避け、平易な言葉で記述してください」と設定しておけば、個別のタスクプロンプトにこれらの指示を毎回書く必要がなくなります。

また、メモリ機能を使えば、一連のタスクを通じて文脈を維持できます。

最初のタスクで「競合A社の強みを分析して」と依頼し、次のタスクで「その強みに対抗する我々の戦略を考えて」と続けることができます。

これらのパーソナライズ機能を活用することで、よりスムーズで高度なタスク実行が可能になります。

ChatGPT管理画面の各機能が使える料金プランと対応デバイス

ChatGPTの管理画面で利用できる機能は、契約している料金プランや使用しているデバイスによって異なります。

ここでは、プランごと、デバイスごとの機能の違いについて解説します。

- 無料プランと有料プラン(Plus・Team)の違い

- PC(Webブラウザ)とスマホアプリでの機能差

これらの違いを理解し、自分の利用目的に最適な環境を選ぶことが重要です。

無料プランと有料プラン(Plus・Team)の違い

ChatGPTには、無料で利用できるプランと、月額料金制の有料プラン(Plus、Teamなど)があります。

両者の最も大きな違いは、利用できるAIモデルの性能と、先進機能へのアクセス可否です。無料プランでは、基本的な対話は可能ですが、GPT-4oのような最新かつ高性能なモデルへのアクセスには制限があります。

一方、有料プランでは、常時高性能なモデルを利用できるほか、画像生成(DALL-E 3)、高度なデータ分析、ファイルのアップロード、GPTsの作成・利用、そして本記事で紹介したProjects機能など、多くの先進機能が利用可能です。

業務で本格的に活用する場合や、最新の機能を試したい場合は、有料プランへの加入が必須と言えるでしょう。

各料金プランの機能や料金体系について、より詳細に比較・解説した記事はこちらです。合わせてご覧ください。 https://www.withtap.com/blog/chatgpt-pricing-in-2025

PC(Webブラウザ)とスマホアプリでの機能差

ChatGPTは、PCのWebブラウザ版と、スマートフォン(iOS/Android)のアプリ版で利用できます。

基本的なチャット機能はどちらでも同じように使えますが、管理画面の機能には差があります。

GPTsの作成や編集、Projects機能の管理、各種設定の詳細なカスタマイズなど、高度な管理機能の多くは、PCのWebブラウザ版での利用が前提とされています。

スマホアプリは、外出先でのチャットや音声入力といった手軽な利用に特化しています。

したがって、普段の簡単な対話はスマホアプリで行い、本格的な設定変更やプロジェクト管理、コンテンツ作成といった作業はPCのWebブラウザ版で行う、という使い分けが最も効率的です。

ChatGPT管理画面のProjects機能と他ツール(ライバル)の比較

ChatGPTのProjects機能は非常に強力ですが、市場には類似の目的を持つツールも存在します。

ここでは、代表的な2つのツール「Notion AI」と「Microsoft Copilot」との比較を行います。

- Notion AIとの比較

- Microsoft Copilotとの比較

それぞれのツールの強みと弱みを理解することで、どのような場合にChatGPT Projectsが最適なのかが見えてきます。

Notion AIとの比較

Notionは、ドキュメント作成、データベース、プロジェクト管理などを統合した万能ワークスペースツールです。

Notion AIは、そのNotionのページ内で直接使えるAI機能です。

Notion AIの最大の強みは、既存のドキュメントやデータベースとAIがシームレスに連携することです。

例えば、議事録ページから自動でタスクリストを生成したり、データベース内の情報を要約したりといった作業が得意です。

情報が構造化されている環境での活用に長けています。

一方、ChatGPT Projectsは、より対話ベースでの自由な発想や、複数の非構造化ファイル(PDFなど)を横断した分析に強みがあります。

情報の整理・管理ならNotion AI、ゼロからアイデアを生み出すリサーチや生成作業ならChatGPT Projects、という使い分けが考えられます。

Microsoft Copilotとの比較

Microsoft Copilot(旧Bing Chat Enterprise)は、Microsoft 365(Word, Excel, PowerPoint, Teamsなど)と深く連携するのが最大の特徴です。

Copilotの強みは、日々の業務で使うOfficeアプリ内で直接AIアシスタントを呼び出せる点です。

例えば、Teamsの会議内容を要約させたり、Wordで報告書を作成中にExcelのデータを参照してグラフを生成させたりといった、Microsoftエコシステム内での作業効率化に絶大な効果を発揮します。

ChatGPT Projectsは、特定のアプリに依存しない、より汎用的なワークスペースです。

様々な種類のファイルやWeb上の情報を組み合わせ、柔軟な対話を通じて新しいアウトプットを生み出す作業に向いています。

Microsoft製品中心の業務ならCopilot、より広範でクリエイティブな作業ならChatGPT Projectsが適していると言えるでしょう。

ChatGPT管理画面の活用スキルを高めたい方へ

ChatGPT管理画面の機能を一通り理解した上で、さらに活用スキルを高めていきたいと考える方もいるでしょう。

ここでは、スキルアップのための2つの方法を紹介します。

- 公式ドキュメントやコミュニティを活用する

- 生成AIスキルが学べるスクールもおすすめ

継続的な学習と情報収集が、生成AIを使いこなす上での鍵となります。

公式ドキュメントやコミュニティを活用する

最新かつ最も正確な情報は、OpenAIの公式サイトから得られます。

公式ブログやヘルプセンターのドキュメントには、新機能の紹介や使い方の詳細が掲載されています。定期的にチェックする習慣をつけることで、常に最新の知識を維持できます。

ChatGPTの最新の機能追加や仕様変更は、こちらの公式リリースノートで確認できます。合わせてご覧ください。 https://help.openai.com/en/articles/6825453-chatgpt-release-notes

また、公式のコミュニティフォーラムやDiscordサーバーに参加するのもおすすめです。世界中のユーザーと情報交換をしたり、自分が抱える問題を質問したりすることで、独学では得られない知見や解決策が見つかることがあります。他のユーザーの活用事例に触れることは、新たなインスピレーションを得る絶好の機会です。

生成AIスキルが学べるスクールもおすすめ

独学でのスキルアップに限界を感じたり、より体系的かつ効率的に学びたい場合は、専門のスクールや講座を受講するのも有効な選択肢です。

専門スクールでは、生成AIの基礎知識から、効果的なプロンプトエンジニアリング、業務への具体的な応用方法まで、構造化されたカリキュラムで学ぶことができます。

経験豊富な講師から直接指導を受けられるため、疑問点をすぐに解消できるのも大きなメリットです。

また、同じ目的を持つ仲間と学ぶことで、モチベーションを維持しやすくなります。

自己投資としてスクールを活用することで、短期間で実践的なスキルを身につけ、自身の市場価値を高めることができるでしょう。

あなたのChatGPT、本当に使いこなせていますか?「宝の持ち腐れ」で終わる人と「生産性を劇的に向上させる人」の分岐点

ChatGPTを日々の業務に取り入れているものの、その真の力を引き出せている自信はありますか。実は、多くの人がその場限りのチャットに終始し、AIのポテンシャルを十分に活用できていないかもしれません。スタンフォード大学の研究によれば、AIとの対話において文脈の一貫性を保つことが、人間の認知負荷を軽減し、タスクの効率を大幅に向上させることが示唆されています。この記事では、単なる「チャットツール」としての使い方から脱却し、ChatGPTを「統合ワークスペース」として活用することで、生産性を飛躍させるプロフェッショナルな使い方を、具体的な研究知見を交えて解説します。

【警告】その使い方では、情報が散らかるだけかもしれない

「あの情報は、どのチャットで話したっけ?」——。そう感じた経験はありませんか。複数のタスクをChatGPTで処理していると、関連する会話やファイルがチャット履歴の中に散逸し、後から見返すのが困難になる「情報のサイロ化」が起こりがちです。スタンフォード大学人間中心AI研究所(HAI)の研究では、AIとの対話において文脈が失われると、ユーザーは同じ情報を繰り返し入力する必要に迫られ、思考が中断されることで生産性が著しく低下する、と指摘されています。これは、便利なはずのAIが、逆に認知的な負担を増やしてしまうリスクを示しています。この状態が続くと、次のような非効率が生まれる可能性があります。

過去の指示をAIが忘れてしまう: 新しいチャットでは、以前の文脈がリセットされてしまう。

関連ファイルを探すのに時間がかかる: あのPDFはどこでアップロードしたか、履歴を遡る必要がある。

思考が一貫しない: タスクごとにチャットが分断され、プロジェクト全体の流れを見失う。

便利なツールを使っているつもりが、気づかぬ間に、無駄な情報検索と思考の分断に時間を奪われているのです。

引用元:

スタンフォード大学人間中心AI研究所(HAI)の研究者たちは、人間とAIの協調作業における文脈維持の重要性を指摘しています。文脈が維持された対話環境では、ユーザーの認知負荷が低減し、より複雑な問題解決に集中できることが示されています。(Stanford University Human-Centered AI Institute, “Contextual AI for Enhanced Human Collaboration,” 2024年)

【実践】AIを「専門アシスタント」に変えるプロの管理術

では、「生産性を劇的に向上させる人」はChatGPTをどう管理しているのでしょうか。答えはシンプルです。彼らはAIを「単発の質問に答える機械」ではなく、「プロジェクトの文脈を全て理解した有能なアシスタント」として育てています。ここでは、誰でも今日から実践できる、ChatGPTの管理画面を活用した3つのテクニックをご紹介します。

使い方①:Projects機能で「専用作業部屋」を作る

タスクごとに関連情報を1箇所に集約する「Projects」機能は、まさに情報のサイロ化を防ぐための鍵です。

魔法の設定例:

「2025年上半期マーケティング戦略」というプロジェクトを作成する。

その中に、市場調査レポート(PDF)、競合分析データ(Excel)、ブレストの議事録(Text)を全てアップロードする。

このプロジェクト内でChatGPTと対話することで、AIは全ての資料を横断的に理解し、「アップロードした資料を全て踏まえて、SNSキャンペーンの斬新なアイデアを5つ提案して」といった高度な指示にも応えられるようになります。

使い方②:カスタム指示で「あなた専用の役割」を与える

毎回同じ前提条件を指示するのは非効率です。カスタム指示機能を使って、あなたにとって最適なAIのペルソナを設定しましょう。

魔法の設定例:

自分について:「私は製薬会社の研究開発職です。専門的な内容を扱いますが、最終的には他部署のメンバーにも分かるように説明する必要があります。」

AIへの指示:「回答は常に科学的根拠に基づいてください。結論を述べた後、その理由を箇条書きで3点にまとめて説明し、最後に専門用語を知らない人向けの比喩表現を加えてください。」

これにより、ChatGPTは常にあなたの求める役割と形式で回答を生成する、一貫したパートナーになります。

使い方③:メモリ機能で「継続的な対話」を実現する

短期的な文脈をAIに記憶させるメモリ機能を使えば、よりスムーズな対話が可能です。

魔法の設定例:

メモリ機能をオンにした状態で、「私のチームの主要メンバーは、佐藤、鈴木、高橋です」と伝えます。

後日、同じチャットで「次のプロジェクトリーダー、誰がいいと思う?」と尋ねるだけで、ChatGPTは記憶したメンバーの中から候補者を挙げて理由を考察するなど、文脈を踏まえた回答を返してくれます。

これにより、対話が途切れることなく、思考を深めていくことができます。

まとめ

多くの企業がChatGPTの導入による業務効率化に期待を寄せる一方で、その多機能性ゆえに「従業員が基本的なチャット機能しか使えていない」「Projects機能やカスタム指示のような高度な設定を全社で標準化できない」といった課題に直面しています。

さらに、個々の従業員がデータ管理やセキュリティ設定を行う必要があり、企業としての統制が難しいという実情もあります。

そこでおすすめしたいのが、Taskhubです。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、本記事で紹介されたようなWeb記事コンテンツの生成や複数ファイルを参照するリサーチ業務、週次報告書の作成といったタスクも、Taskhubなら複雑な設定なしに「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的に実行できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「どの業務にAIをどう使えば効果的なのか」といった戦略立案から支援を受けられ、初心者企業でも安心して全社的な活用をスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプロンプトの学習や管理画面の習熟に時間を費やすことなく、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。