「ChatGPTを社内で導入したいけど、情報漏洩のリスクが心配…」

「自社に合ったChatGPTの環境構築の方法がわからず、何から手をつければいいか迷っている」

こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?

本記事では、企業が安全にChatGPTを活用するための環境構築の方法から、具体的な導入手順、実際の企業事例までを網羅的に解説します。

上場企業をメインに生成AIコンサルティング事業を展開している弊社が、多くの企業を支援してきた知見を基に、実践的な情報のみをご紹介します。

きっと役に立つと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。

なぜ企業にChatGPT専用の環境構築が必要なのか?

多くの企業でChatGPTの導入が進む中、なぜ個人向けサービスをそのまま使うのではなく、企業専用の環境を構築する必要があるのでしょうか。

その理由は、個人向けサービスの利用に伴うリスクと、安全な環境を構築することで得られる大きなメリットにあります。

個人向けChatGPTを業務利用する際のリスク

無料版やPlus版などの個人向けChatGPTを会社の許可なく業務で利用すると、いくつかの重大なリスクが生じる可能性があります。

最も懸念されるのが、入力した情報がAIの学習データとして利用され、意図せず外部に漏洩してしまうリスクです。

顧客情報や社外秘の情報を入力した場合、それが他のユーザーへの回答として生成されてしまう可能性もゼロではありません。

また、ChatGPTが生成する情報には、著作権を侵害する内容や、事実とは異なる不正確な情報が含まれているケースもあります。

これらの情報を確認せずに業務で利用してしまうと、法的なトラブルや企業の信用失墜につながる恐れがあるのです。

こうしたリスクを適切に管理せず、従業員が個人の判断で利用を進めてしまう「シャドーIT」の状態は、企業にとって非常に危険と言えるでしょう。

こちらはサイバーセキュリティの専門機関が解説する、ChatGPT利用に伴う具体的なセキュリティリスクについての記事です。合わせてご覧ください。 https://www.sentinelone.com/cybersecurity-101/data-and-ai/chatgpt-security-risks/

安全な環境を構築する3つのメリット

一方で、企業として正式に安全なChatGPTの環境を構築することには、リスク回避以上のメリットがあります。

第一に、セキュリティの強化です。

法人向けプランやAPIを利用すれば、入力したデータがAIの学習に使われることはなく、情報漏洩のリスクを大幅に低減できます。

アクセス管理や利用状況の監視も可能になり、社内の統制を効かせやすくなります。

第二に、社内データとの連携による活用レベルの向上です。

自社が保有するマニュアルや過去の資料、顧客データなどをChatGPTと連携させることで、より業務に特化した、精度の高い回答を生成させることが可能になります。

これにより、問い合わせ対応の自動化や、高度な分析レポートの作成など、活用の幅が大きく広がります。

こちらはChatGPTに自社のデータを学習させる具体的な方法や、そのメリットについて解説した記事です。合わせてご覧ください。第三に、全社的なガバナンスの徹底です。

会社として統一された利用環境とルールを設けることで、従業員は安心してChatGPTを業務に活用できます。

これにより、一部の従業員だけでなく、組織全体として生産性向上に取り組むことができるのです。

ChatGPTの環境を構築する3つの方法

ここからは、企業がChatGPTの環境を構築するための具体的な3つの方法を紹介します。

- 無料版・Plus版をガイドラインを定めて利用する

- 法人向けプラン「ChatGPT Enterprise」を導入する

- APIで独自のセキュアな環境を構築する

それぞれの方法にはメリット・デメリットがあり、自社の状況に合わせて最適なものを選択することが重要です。

それでは、1つずつ順に解説します。

方法1:無料版・Plus版をガイドラインを定めて利用する

最も手軽に始められるのが、無料版やPlus版といった個人向けサービスを、厳格な社内ガイドラインを定めた上で利用する方法です。

この方法の最大のメリットは、コストを抑えつつ、迅速に利用を開始できる点にあります。

ただし、前述の通り情報漏洩のリスクが伴うため、対策が必須です。

具体的には、入力したデータがAIの学習に利用されないようにする「オプトアウト」の申請を全利用者に義務付ける必要があります。

さらに、「機密情報や個人情報は絶対に入力しない」「生成された情報は必ずファクトチェックを行う」「著作権を侵害しないよう注意する」といった内容を盛り込んだ、詳細な利用ガイドラインの策定と周知徹底が不可欠です。

この方法は、あくまで限定的な利用やテスト導入に適しており、本格的な全社展開には向いていないことを理解しておく必要があります。

方法2:法人向けプラン「ChatGPT Enterprise」を導入する

OpenAIが公式に提供している法人向けプラン「ChatGPT Enterprise」を導入する方法です。

これは、セキュリティと管理機能を大幅に強化した、まさに企業のためのサービスと言えます。

最大のメリットは、入力したデータがAIの学習に一切利用されないことが保証されている点です。

これにより、情報漏洩のリスクを心配することなく、業務でChatGPTを活用できます。

また、管理者向けのダッシュボードが提供され、誰がどのように利用しているかを一元管理できるため、社内のガバナンスを効かせやすいのも特徴です。

通常版よりも高速な処理能力や、長文の入力に対応できるといった性能面のメリットもあります。

導入には一定のコストがかかりますが、セキュリティと管理性を重視し、多くの従業員が安全にChatGPTを利用できる環境を整備したい企業にとっては、最も有力な選択肢となるでしょう。

こちらはOpenAIが公式に発表している、法人向けプラン(Enterprise)のプライバシーとデータ保護に関するページです。合わせてご覧ください。 https://openai.com/enterprise-privacy/

方法3:APIで独自のセキュアな環境を構築する

より高度な活用を目指すなら、ChatGPTのAPI(Application Programming Interface)を利用して、自社専用のアプリケーションやシステムを構築する方法があります。

APIを利用した場合も、入力データがAIの学習に使われることはないため、セキュリティが確保されます。

この方法の最大のメリットは、その圧倒的なカスタマイズ性です。

自社の業務システムやチャットツールにChatGPTの機能を組み込んだり、社内データと連携させて独自のチャットボットを開発したりと、用途に合わせて自由に環境を設計できます。

例えば、社内規定に関する質問に自動で回答するシステムや、議事録を自動で要約してタスクを抽出するツールなども開発可能です。

ただし、APIの利用には開発費用や運用コストがかかり、専門的な知識を持つエンジニアの存在が不可欠です。

そのため、特定の業務を大幅に効率化したい、あるいは生成AIを活用した新サービスを開発したいといった、明確な目的を持つ企業向けの選択肢と言えるでしょう。

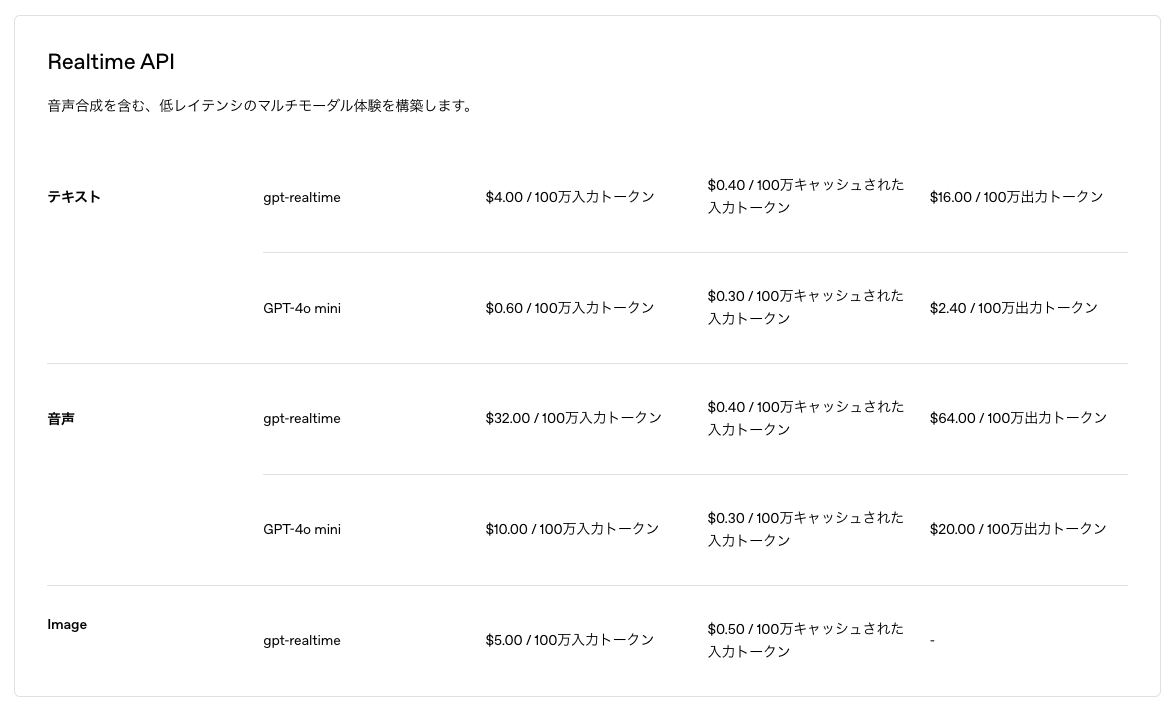

こちらはOpenAIが公開している、APIの利用料金に関する公式ページです。開発コストを検討する際の参考にしてください。 https://openai.com/api/pricing/

【徹底比較】自社に最適なChatGPTの導入形態は?

ここまでは、OpenAIが提供するサービスを中心に解説してきましたが、もう一つの有力な選択肢として、Microsoftが提供する「Azure OpenAI Service」があります。

ここでは、これらの導入形態を比較し、自社にとって最適なChatGPT環境を選ぶためのポイントを解説します。

手軽さと最新機能なら「SaaS型(ChatGPT Enterprise)」

とにかく早く、安全な環境でChatGPTを使い始めたい、そして常に最新のAIモデルを利用したいという企業には、SaaS型である「ChatGPT Enterprise」がおすすめです。

SaaS(Software as a Service)とは、ソフトウェアを自社で開発・管理することなく、インターネット経由で利用できるサービス形態のことです。

ChatGPT Enterpriseはまさにこの形態であり、契約すればすぐに管理コンソールが提供され、ユーザーを招待するだけで利用を開始できます。

インフラの構築やメンテナンスはOpenAI側が行うため、自社で専門のエンジニアを抱える必要がありません。

また、OpenAIが新しいモデルを発表した際に、いち早くその機能を利用できる可能性が高いのも大きな魅力です。

手軽に導入でき、管理も比較的容易なため、まずは生成AI活用の第一歩を踏み出したいと考える多くの企業にとって最適な選択肢と言えるでしょう。

カスタマイズ性と独自データ活用なら「API・自社開発」

既存の業務フローにChatGPTを組み込みたい、あるいは自社が保有する大量の独自データを活用して、専門的な回答を生成するAIを作りたいといった高度なニーズを持つ企業には、APIを利用した自社開発が最適です。

API連携であれば、例えば社内のチャットツール上で特定のキーワードを打つと自動でChatGPTが応答する、といった細やかなカスタマイズが可能です。

また、自社のデータベースやドキュメントをAIに参照させる「RAG(Retrieval-Augmented Generation)」という技術を用いることで、社内の専門知識を持ったAIアシスタントを構築することもできます。

この方法は、開発にコストと時間がかかるものの、他社にはない独自の競争力を生み出すポテンシャルを秘めています。

特定の業務を劇的に効率化したい、あるいはAIを活用した新しいビジネスモデルを創出したいと考える企業向けの選択- 選択肢です。

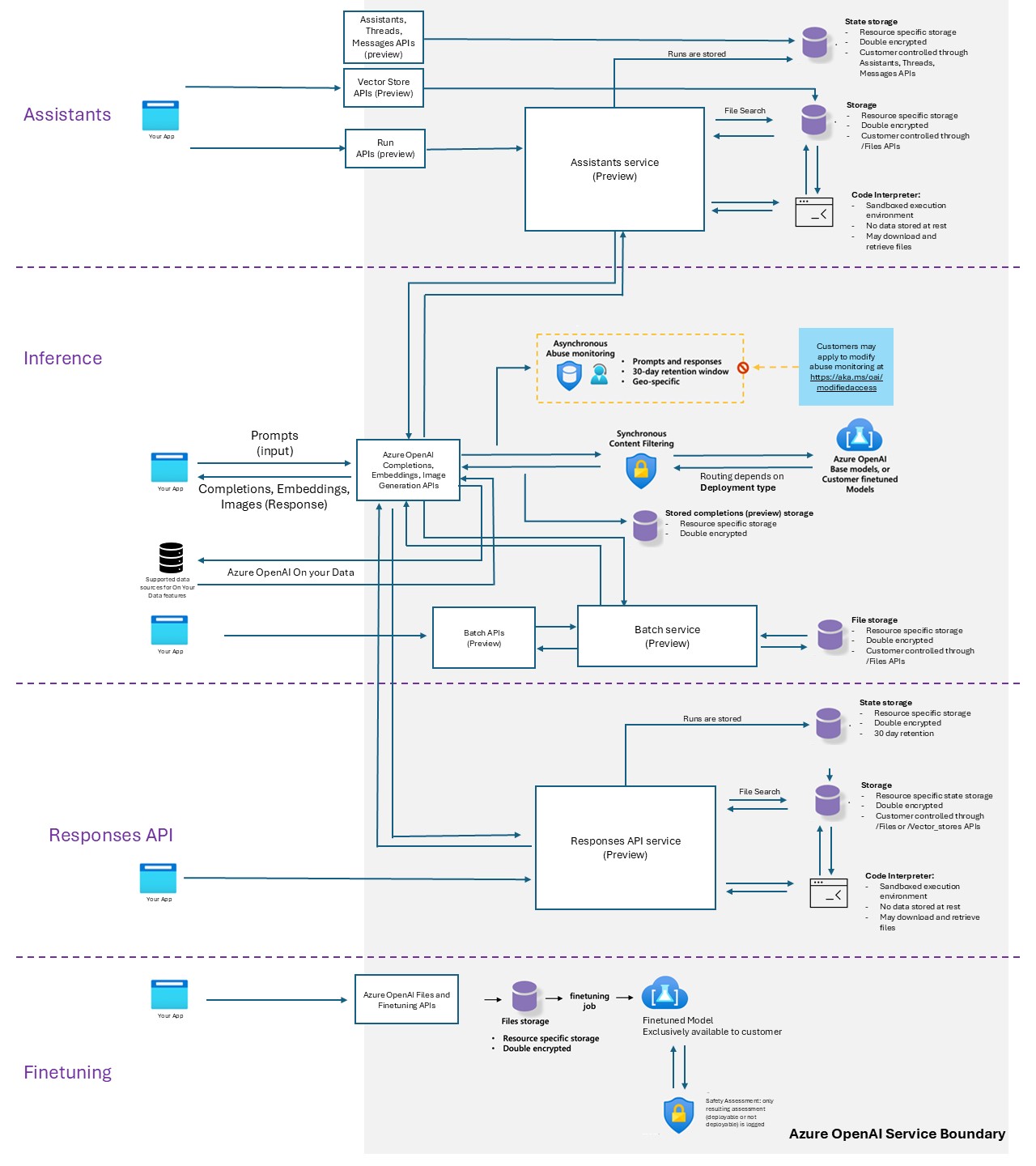

セキュリティと既存システム連携なら「Azure OpenAI Service」

Microsoft Azureというセキュアなクラウドプラットフォーム上で、ChatGPTと同じGPTモデルを利用したい企業には、「Azure OpenAI Service」が最良の選択です。

最大のメリットは、Microsoftが長年培ってきた高いレベルのセキュリティ環境下でAIを利用できる点です。

特に、既存の業務システムをAzure上で運用している企業にとっては、データ連携やアクセス管理がスムーズに行えるという大きな利点があります。

例えば、社内のファイルサーバーにあるドキュメントを安全にAIに連携させたり、Azureの認証基盤を使ってシングルサインオンを実現したりすることが容易になります。

また、通信をインターネットに出さない閉域網接続(VNet)に対応している点も、金融機関や官公庁など、特に高いセキュリティ要件が求められる組織にとって魅力的です。

Microsoftの各種サービスとの親和性も高く、TeamsやMicrosoft 365などと連携させることで、相乗効果が期待できます。

こちらはMicrosoftが公開している、Azure OpenAI Serviceのデータ、プライバシー、セキュリティに関する公式ドキュメントです。合わせてご覧ください。 https://learn.microsoft.com/ja-jp/legal/cognitive-services/openai/data-privacy

目的別のおすすめ導入形態まとめ

これまでの内容をまとめると、目的別に以下のような選択が考えられます。

- まずは全社で安全に使ってみたい: 手軽さと管理のしやすさから「ChatGPT Enterprise」がおすすめ。

- 特定の業務を自動化・高度化したい: 自由なカスタマイズが可能な「API・自社開発」が適している。

- 最高レベルのセキュリティと既存システム連携を重視: Microsoftの信頼性が魅力の「Azure OpenAI Service」が最適。

まずはEnterprise版で全社的なリテラシー向上を図り、その中で生まれた具体的な活用アイデアをAPI開発やAzureで実現していく、という段階的な進め方も有効です。

安全なChatGPT環境を5ステップで構築する手順

ここからは、実際に社内で安全なChatGPT環境を構築するための具体的な手順を5つのステップに分けて解説します。

この手順に沿って計画的に進めることで、導入の失敗リスクを減らし、効果的な活用へとつなげることができます。

Step1:利用目的と導入範囲を明確にする

最初に、「何のためにChatGPTを導入するのか」という目的を明確にすることが最も重要です。

目的が曖昧なまま導入を進めてしまうと、結局誰にも使われず、コストだけがかかるという事態に陥りがちです。

「マーケティング部の資料作成時間を月20%削減する」「カスタマーサポートの一次回答を自動化する」「新製品のアイデア出しに活用する」など、具体的で測定可能な目標を設定しましょう。

また、いきなり全社に導入するのではなく、まずはどの部署やチームから導入を始めるか、導入範囲を定めることも大切です。

例えば、ITリテラシーが高く、新しいツールの活用に積極的な部署をパイロットチームとして選定することで、スムーズな導入と成功事例の創出が期待できます。

Step2:利用ガイドラインを策定する

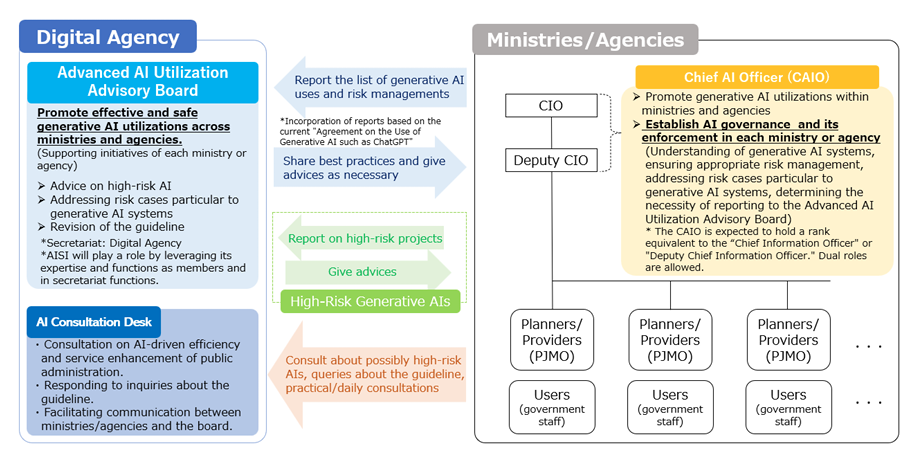

こちらは日本のデジタル庁が公開している、生成AIの利活用に関するガイドラインです。企業が独自のルールを策定する上で大変参考になります。 https://www.digital.go.jp/en/news/3579c42d-b11c-4756-b66e-3d3e35175623

安全な利用環境を維持するためには、明確なルール作りが欠かせません。

ツールの導入と並行して、全従業員が遵守すべき利用ガイドラインを策定しましょう。

ガイドラインには、以下のような項目を盛り込むことが重要です。

- 入力禁止事項: 個人情報、顧客情報、社外秘の技術情報など、入力してはならない情報の具体例を明記します。

- 生成物の取り扱い: 生成された文章やアイデアを業務で利用する際の注意点(ファクトチェックの義務、著作権の確認など)を定めます。

- セキュリティ: アカウントの適切な管理方法や、不審な挙動があった場合の報告手順などを記載します。

- 倫理的配慮: 差別的、誹謗中傷的な内容の生成を促すような利用を禁止します。

これらのガイドラインは、法務部や情報システム部と連携しながら、自社の実情に合わせて作成することが望ましいです。

Step3:小規模なチームで試用(PoC)する

本格的な導入の前に、Step1で定めた導入範囲のチームで試用期間を設け、その効果や課題を検証するPoC(Proof of Concept:概念実証)を実施します。

この段階では、実際に業務の中でChatGPTを使ってもらい、どのような場面で役立つのか、逆に使いにくい点はどこか、といった現場の生の声を集めることが目的です。

定例会などで利用状況や成果を共有し、成功事例を積み上げていきましょう。

また、PoCを通じて、当初想定していなかったリスクや課題が見つかることもあります。

例えば、「社員がどのような質問をしているか把握できない」「期待したような回答が得られない」といった問題点です。

これらの課題を本格導入前に洗い出し、対策を講じておくことで、全社展開をスムーズに進めることができます。

Step4:導入方法を決定し、環境を構築する

PoCの結果を踏まえ、自社に最も適した導入形態(ChatGPT Enterprise, API開発, Azure OpenAI Serviceなど)を最終的に決定し、実際の環境構築に移ります。

例えば、PoCで「もっと社内データと連携させたい」という声が多ければAPI開発やAzure OpenAI Serviceの導入を検討し、「まずは手軽に全社で使いたい」というニーズが強ければChatGPT Enterpriseを選択する、といった判断になります。

導入形態が決まったら、ベンダーとの契約、アカウントの払い出し、システム開発など、具体的な作業を進めます。

この際、情報システム部門が中心となり、セキュリティ設定や既存システムとの連携などを計画的に進めていくことが重要です。

Step5:全社展開と継続的な教育を実施する

環境が整ったら、いよいよ全社への展開を開始します。

しかし、ツールを導入して終わりではありません。従業員がそれを効果的に、かつ安全に使いこなせるようにするための支援が不可欠です。

まずは、全従業員を対象とした説明会や研修会を実施し、Step2で策定したガイドラインの内容と、基本的な使い方を周知徹底します。

その後も、部署ごとの勉強会を開催したり、便利な使い方や活用事例を社内報で共有したりするなど、継続的な教育と情報提供を行いましょう。

また、利用状況を定期的にモニタリングし、ガイドライン違反がないかを確認するとともに、新たなリスクや課題が発生していないかを常に把握し、必要に応じてルールや環境を見直していく姿勢が重要です。

ChatGPT環境を導入した企業の成功事例3選

実際にChatGPTの専用環境を導入し、業務効率化や新たな価値創造に成功している企業の事例を3つ紹介します。

これらの事例は、自社でChatGPTの導入を検討する上で、具体的な活用イメージを持つための良い参考になるはずです。

こちらは40社もの企業におけるChatGPTの成功事例をまとめた記事です。より多くの活用法を知りたい方は、合わせてご覧ください。事例1:小林製薬

医薬品や芳香剤などを製造・販売する小林製薬は、Microsoftの「Azure OpenAI Service」を活用して、全社員が安全に利用できるChatGPT環境を構築しました。

同社では、導入以前から一部の従業員が個人でChatGPTを利用しており、シャドーIT化による情報漏洩リスクを懸念していました。

そこで、セキュリティが担保された環境を会社として提供することを決定。

Azure OpenAI Serviceを採用した決め手は、閉域網で接続できるなど、Microsoftの高いセキュリティ基準でした。

導入後は、社内問い合わせへの対応、文章の要約や翻訳、アイデア創出など、幅広い業務で活用が進んでいます。

これにより、従業員は単純作業から解放され、より創造的な業務に時間を充てられるようになり、組織全体の生産性向上に繋がっているとのことです。

事例2:大和証券

大手証券会社である大和証券グループでは、同じく「Azure OpenAI Service」を利用した対話型AI「大和チャット」を開発し、グループ全社員約1万5000人を対象に導入しました。

金融業界では特に高度なセキュリティが求められるため、Microsoft Azureの堅牢な環境が選ばれました。

「大和チャット」は、金融関連の専門用語や社内用語にも対応できるよう、独自のチューニングが施されています。

社員は、情報収集やレポート作成、顧客への提案資料の草案作成などにこのAIを活用しています。

これまで数時間かかっていた作業が数分で完了するなど、劇的な時間短縮を実現し、社員が付加価値の高いコンサルティング業務に集中できる環境を整えることに成功しました。

AIを「優秀なアシスタント」として活用している好例と言えるでしょう。

こちらは大和証券グループが発表した、独自の生成AIチャット導入に関する公式のニュースリリースです。合わせてご覧ください。 https://www.dir.co.jp/release/2025/2025061301.html

事例3:伊藤忠商事

大手総合商社の伊藤忠商事は、全社的に生成AIの活用を推進しており、その一環として安全な利用環境の整備とガイドラインの策定に早期から取り組んできました。

同社は、特定のサービスに限定せず、複数の生成AIツールを安全に利用できる環境を構築しています。

その上で、独自の利用ガイドラインを策定し、全社員への周知を徹底。

ガイドラインでは、機密情報の取り扱いや著作権への配慮などを厳しく定めており、定期的な研修を通じてリテラシーの向上を図っています。

具体的な活用事例としては、海外との交渉におけるメール文面の作成、契約書のドラフト作成、市場調査レポートの要約など、多岐にわたります。

グローバルに事業を展開する同社にとって、言語の壁を越えたコミュニケーションの円滑化や、膨大な情報の迅速な処理に生成AIが大きく貢献しているのです。

ChatGPTの環境構築で失敗しないための3つのポイント

最後に、企業がChatGPTの環境構築を進める上で、失敗を避けるために特に注意すべき3つのポイントを解説します。

これらの点を押さえることで、導入効果を最大化し、持続的な活用へと繋げることができます。

ポイント1:セキュリティ対策を最優先する

ChatGPTの導入において、最も優先すべきはセキュリティ対策です。

どれだけ便利なツールであっても、情報漏洩などの重大なインシデントが発生してしまえば、企業の信用は失墜し、事業継続に深刻な影響を及ぼしかねません。

法人向けプランやAPIの利用を前提とし、入力データがAIの学習に利用されないセキュアな環境を選択することが大前提です。

その上で、誰が、いつ、どのような目的で利用したかを追跡できるログ監視の仕組みや、役職や部署に応じて利用できる機能を制限するアクセス管理など、多層的な対策を講じることが重要です。

また、技術的な対策だけでなく、従業員一人ひとりのセキュリティ意識を高めるための教育も欠かせません。

策定したガイドラインを形骸化させないよう、定期的な研修や注意喚起を行いましょう。

こちらは米国国立標準技術研究所(NIST)が策定した、AIのリスク管理に関する国際的なフレームワークです。より体系的なリスク管理の参考にしてください。 https://airc.nist.gov/airmf-resources/airmf

ポイント2:スモールスタートで効果を検証する

新しい技術を導入する際には、いきなり大規模な投資を行って全社展開するのではなく、まずは小さな範囲から始めて効果を検証する「スモールスタート」が有効です。

特定の部署やプロジェクトチームを対象に試験導入を行い、そこで得られた知見や成功体験を基に、徐々に適用範囲を広げていくアプローチを取りましょう。

これにより、初期投資を抑えつつ、自社にとって最適な活用方法や導入形態を見極めることができます。

また、スモールスタートで具体的な成功事例を作ることは、その後の全社展開において非常に重要です。

「あの部署ではChatGPTを使って業務時間が30%も削減できた」といった実績が社内で共有されれば、他の従業員の利用意欲も高まり、トップダウンの指示だけでなく、ボトムアップの活用が促進される好循環が生まれます。

ポイント3:利用ルールの周知と教育を徹底する

安全で効果的なChatGPTの活用は、優れた環境を構築するだけでは実現できません。

それを使う従業員全員が、会社の定めるルールを正しく理解し、遵守することが不可欠です。

導入時には、全社向けの研修会などを開催し、利用ガイドラインの内容を丁寧に説明しましょう。

なぜそのルールが必要なのか、違反した場合にどのようなリスクがあるのかを具体的に伝えることで、従業員の理解を深めることができます。

また、導入後も継続的な教育が重要です。

ツールのアップデート情報の共有、便利なプロンプト(指示文)の紹介、部署ごとの活用事例の共有会などを定期的に開催し、社内のAIリテラシーを継続的に向上させていく取り組みが、ChatGPT導入を成功に導く鍵となります。

ChatGPTの環境構築に関するよくある質問

ここでは、ChatGPTの環境構築に関して、企業担当者からよく寄せられる質問とその回答を紹介します。

導入前の疑問や不安を解消するための一助となれば幸いです。

Q. 無料版の利用だけでも問題ありませんか?

A. 結論から言うと、企業における本格的な業務利用には推奨されません。

無料版のChatGPTは、デフォルト設定で入力されたデータがAIの学習に利用される可能性があり、情報漏洩のリスクを完全に排除できません。

個人的な情報収集や、機密情報を含まない簡単な文章のアイデア出しといった限定的な用途であれば問題ないかもしれませんが、顧客情報や社外秘の情報を扱う業務での利用は絶対に避けるべきです。

シャドーIT化を防ぐためにも、会社として「業務での無料版利用は原則禁止」とし、代わりにセキュリティが確保された法人向けプランやAPIを利用できる環境を提供することが、ガバナンスの観点から非常に重要です。

Q. 導入にかかる費用はどのくらいですか?

A. 導入にかかる費用は、選択する環境構築の方法によって大きく異なります。

「ChatGPT Enterprise」は、利用するユーザー数に応じた年間契約となり、詳細な料金はOpenAIへの問い合わせが必要です。

一般的には、ユーザー数が多いほど一人当たりの単価は下がる傾向にあります。

「API」を利用する場合は、処理したデータの量に応じて料金が発生する従量課金制が基本です。

利用頻度や処理するテキストの長さによって費用は変動します。

これに加えて、自社でアプリケーションを開発する場合は、その開発コストも別途必要になります。

「Azure OpenAI Service」も同様に、APIの利用量に応じた従量課金制ですが、特定の処理能力を確保する「プロビジョニング済みスループット」など、多様な料金プランが用意されています。

自社の利用規模や目的を考慮し、各サービスの公式サイトで最新の料金体系を確認することをおすすめします。

Q. 社員のITリテラシーが低くても活用できますか?

A. はい、活用できます。

ChatGPTの基本的な操作は、自然な文章で質問やお願いをするだけなので、非常に直感的で誰でも簡単に使い始めることができます。

特別なITスキルは必要ありません。

ただし、より効果的に、そして意図通りに使いこなすためには、いくつかのコツが必要です。

例えば、どのような指示(プロンプト)を与えれば、より質の高い回答を引き出せるかといったノウハウです。

そのため、導入初期には、基本的な使い方や便利なプロンプト例を紹介する研修会や勉強会を実施することが非常に有効です。

また、社内に気軽に質問できるヘルプデスクやチャットコミュニティを設けるなど、ITリテラシーに関わらず誰もが安心して使えるようなサポート体制を整えることが、活用の裾野を広げる上で重要になります。

あなたの会社の情報、野良ChatGPTに漏れていませんか?

ChatGPTの利用が当たり前になる一方、多くの企業で従業員が個人アカウントを無断で業務に使う「シャドーIT」が深刻な問題となっています。便利なツールの裏には、企業の根幹を揺るがしかねない情報漏洩の危険が潜んでいるのです。実は、あなたの会社の機密情報が、意図せずAIの学習データとして外部に流出しているかもしれません。この記事では、シャドーITが引き起こす本当の恐怖と、企業が取るべき正しい防衛策について、専門的な視点から解説します。

【警告】シャドーITが引き起こす3つの経営リスク

「自分だけなら大丈夫だろう」という安易な考えが、取り返しのつかない事態を招く可能性があります。個人向けChatGPTの業務利用には、具体的に次のようなリスクが伴います。

- 機密情報の漏洩: 無料版のChatGPTに入力した情報は、AIの学習データとして利用される可能性があります。顧客情報や開発中の製品情報が、他のユーザーへの回答として生成されてしまうリスクは決してゼロではありません。

- 法的・コンプライアンス違反: AIが生成した文章に、他社の著作権を侵害する内容が含まれている場合、企業が法的な責任を問われる可能性があります。また、不正確な情報を元に顧客対応などを行えば、企業の信用失墜は避けられません。

- セキュリティの脆弱化: 会社が管理していないツールを利用することは、サイバー攻撃の侵入口となる危険性を高めます。マルウェア感染や不正アクセスの温床となり、社内ネットワーク全体を危険に晒すことになります。これらのリスクは、個々の従業員の注意喚起だけで防げるものではありません。企業として、明確な方針と安全な利用環境を整備することが不可欠です。引用元:情報処理推進機構(IPA)は「情報セキュリティ白書」などを通じて、生成AIの業務利用におけるシャドーITのリスクについて繰り返し警告しています。管理外のツール利用は、入力情報の漏洩だけでなく、フィッシング詐欺やマルウェア感染の入り口となる可能性があり、組織的なセキュリティガバナンスの構築が急務であると指摘しています。(情報処理推進機構『情報セキュリティ10大脅威 2024』)

まとめ

多くの企業がChatGPTの導入による業務効率化を期待する一方で、「情報漏洩のリスクが怖い」「安全な環境をどう構築すればいいかわからない」「社内に専門知識を持つ人材がいない」といった課題に直面し、本格的な活用に踏み出せないでいます。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

例えば、議事録の自動作成や契約書の要約、プレスリリースの作成など、様々な業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIの力を引き出せます。

しかも、最高レベルのセキュリティを誇るAzure OpenAI Serviceを基盤にしているため、入力したデータが外部に漏洩したり、AIの学習に使われたりする心配は一切ありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「利用ガイドラインの策定」や「社内教育」といった導入時のつまずきやすいポイントも安心してクリアできます。

複雑な環境構築やプログラミングの知識は一切不要で、導入後すぐに全社で安全なAI活用をスタートできる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最も安全で簡単な生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。