「ChatGPTを企業で導入したいけど、何から始めればいいかわからない…」

「セキュリティのリスクや料金プランが複雑で、導入に踏み切れない…」

こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?

本記事では、企業向けChatGPTの基本から、具体的な導入方法、料金プラン、セキュリティ対策、さらには業務別の活用事例まで、網羅的に解説します。

上場企業をはじめとする多くの企業で生成AI導入を支援してきた実績に基づき、本当に役立つ情報だけを厳選してお届けします。

この記事を読めば、あなたの会社に最適なChatGPTの導入方法がきっと見つかりますので、ぜひ最後までご覧ください。

そもそも企業向けChatGPTとは?基本とビジネスにもたらす可能性

ここからは、企業向けChatGPTの基本的な知識と、それがビジネスにどのような変革をもたらすかについて解説します。

- ChatGPTの基本的な機能と役割

- これまでの対話型AIとの違い

- 企業向けChatGPTがビジネスにもたらす可能性

これらのポイントを押さえることで、なぜ今多くの企業がChatGPTに注目しているのかが理解できるでしょう。

それでは、1つずつ見ていきましょう。

ChatGPTの基本的な機能と役割

ChatGPTは、OpenAI社が開発した「大規模言語モデル(LLM)」という技術を基盤にした対話型AIです。

その中心的な機能は、人間と話しているかのような自然な文章を生成し、ユーザーとの対話を通じて様々な知的作業を代行することです。

主な役割として、質問への回答、文章の作成や要約、多言語への翻訳、企画のアイデア出し、さらにはプログラミングコードの生成まで、極めて多岐にわたります。

企業活動においては、単なる検索ツールやチャットボットを超え、各従業員の業務を支援する有能なアシスタントとして機能します。

これにより、これまで時間を要していた定型業務やリサーチ、資料作成といった作業を劇的に効率化することが可能です。

ChatGPTの仕組みについて、さらに詳しく解説した記事はこちらです。 合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/useful/chatgpt-explanation/

これまでの対話型AIとの違い

従来の対話型AIの多くは、あらかじめ設定されたルールやシナリオに基づいて応答する「ルールベース」が主流でした。

そのため、想定外の質問には答えられない、あるいは文脈を無視した的外れな回答をしてしまうといった限界がありました。

一方、ChatGPTはインターネット上の膨大なテキストデータを学習することで、言語の複雑なパターンや文脈を深く理解しています。

このため、非常に曖昧で複雑な指示に対しても、その意図を汲み取り、柔軟かつ論理的な回答を生成できる点が決定的な違いです。

この高度な文脈理解能力により、ビジネスにおける専門的で複雑なタスクにも対応できるのです。

企業向けChatGPTがビジネスにもたらす可能性

企業向けChatGPTの導入は、ビジネスのあらゆる側面に大きな変革をもたらす潜在能力を秘めています。

最も直接的な効果は、全社的な「生産性の飛躍的向上」です。

メール作成や議事録の要約、報告書の草案作成といった日常業務をAIに任せることで、従業員はより創造的で付加価値の高い戦略的な業務へ集中できます。

次に、「新たなビジネス価値の創出」です。

市場トレンドの分析、競合サービスの比較、新規事業のアイデア出しなどを瞬時に行うことで、これまで気づかなかったビジネスチャンスの発見を支援します。

さらに、社内規定や過去のナレッジを学習させることで、24時間365日対応可能な「社内専門家」として機能し、社員教育や問い合わせ対応の質と効率を根本から改善します。

これらの可能性は、企業の競争優位性を確立し、持続的な成長を実現するための強力なエンジンとなるでしょう。

企業向けChatGPTの導入方法とセキュアな環境の作り方

企業でChatGPTを導入し、安全に運用するためにはいくつかの方法があります。

ここでは、代表的な4つの導入方法と、それぞれの特徴について解説します。

- 法人向け公式プランを契約する

- ChatGPTのAPIを使って自社開発する

- Azure OpenAI Serviceを利用する

- ChatGPTが搭載された法人向けツールを利用する

自社の目的やセキュリティ要件、技術力に応じて最適な方法を選択することが重要です。

それでは、各導入方法を詳しく見ていきましょう。

法人向け公式プランを契約する

最も手軽かつ一般的な方法は、OpenAIが直接提供する法人向け公式プラン(ChatGPT TeamやChatGPT Enterprise)を契約することです。

これらのプランは、入力したデータがAIの学習に利用されないことが契約上保証されており、ビジネス利用におけるセキュリティの基本要件を満たしています。

また、管理コンソールを通じて従業員のアカウントを一元管理したり、利用状況をモニタリングしたりできるため、ガバナンスの観点からも安心です。

専門的な技術知識がなくても、申し込み後すぐに安全な環境でChatGPTの利用を開始できるため、迅速に導入を進めたい多くの企業にとって最適な選択肢となります。

ChatGPTのAPIを使って自社開発する

より柔軟な活用を目指すのであれば、ChatGPTのAPI(Application Programming Interface)を利用して、自社独自のシステムやアプリケーションを開発する方法があります。

API連携により、現在使用している社内システムや業務フローにChatGPTの機能を直接組み込むことが可能になります。

例えば、顧客管理システム(CRM)上で顧客へのメール文面を自動生成したり、社内チャットツールに会議の要約機能を搭載したりと、業務に完全に最適化されたカスタマイズが実現できます。

ただし、APIを利用した開発にはプログラミングの専門知識と開発リソース、そして継続的な保守運用体制が必要となるため、社内に技術部門を持つ企業向けの選択肢と言えます。

こちらはOpenAI公式のAPI利用料金に関するページです。開発コストを試算する際にご覧ください。 https://openai.com/api/pricing/

Azure OpenAI Serviceを利用する

Microsoft社が提供する「Azure OpenAI Service」は、同社のクラウドプラットフォームであるMicrosoft Azureの強固なセキュリティ基盤上で、ChatGPTをはじめとするOpenAIのモデルを利用できるサービスです。

Azureが持つ閉域網接続や多要素認証、詳細なアクセス権限設定といった高度なセキュリティ機能と組み合わせることで、最高レベルの安全性を確保できます。

そのため、金融機関や医療機関、官公庁など、特に厳しいセキュリティ要件やコンプライアンスが求められる組織に適しています。

自社のデータを安全な環境で追加学習させ、独自のAIモデルを構築することも可能で、セキュリティとカスタマイズ性の両方を高いレベルで求める場合に最適です。

ChatGPTが搭載された法人向けツールを利用する

自社での開発が難しく、かつ特定の業務課題をピンポイントで解決したい場合には、様々なベンダーが提供するChatGPT搭載の法人向けツールを利用するのが有効です。

これらのツールは、議事録作成、マーケティングコンテンツ生成、社内ヘルプデスクなど、特定の業務用途に特化して開発されています。

業務に最適化されたプロンプト(指示文)のテンプレートが豊富に用意されていることが多く、AIの専門知識がない従業員でも、すぐに高度な機能を使いこなすことが可能です。

セキュリティ対策も各社で講じられており、手軽に特定の業務効率化を実現したい企業にとって、費用対効果の高い選択肢となるでしょう。

【公式】企業向けChatGPTの料金プランを徹底比較

OpenAIが公式に提供しているChatGPTには、複数の料金プランが存在します。

ここでは、企業利用で比較検討されることが多い4つのプランについて、それぞれの特徴と料金を解説します。

- ChatGPT Enterprise

- ChatGPT Team

- ChatGPT Plus

- Free Plan

自社の利用規模や求める機能、セキュリティレベルに合わせて最適なプランを選びましょう。

それでは、各プランの詳細を見ていきましょう。

ChatGPT Enterprise

ChatGPT Enterpriseは、数百人以上の大規模な組織での全社的な利用を想定した最上位プランです。

料金は非公開となっており、企業の規模や利用状況に応じて個別に見積もりを取得する必要があります。

最大の特徴は、最高レベルのセキュリティとエンタープライズ向けの管理機能です。

SSO(シングルサインオン)による認証連携、ドメイン認証、詳細な利用状況を把握できる監査ログなど、大企業の厳格なガバナンス要件に対応する機能が網羅されています。

利用量に制限がなく、最新モデルへ常に最速でアクセスできるほか、より長い文脈を処理できる高性能なモデルを利用可能です。

コンプライアンスとセキュリティを最重要視する大企業向けのプランです。

ChatGPT Team

ChatGPT Teamは、数名から150名程度までの中小企業や、大企業内の特定部門での利用を想定したプランです。

料金はユーザー数に応じた月額または年額制で、Webサイトから直接契約できる手軽さがあります。

Enterpriseプランと同様に、入力したデータはAIの学習に使われることはなく、ビジネス利用に必要なセキュリティレベルが確保されています。

チームメンバー間でプロンプトやチャット履歴を共有できるワークスペース機能があり、ナレッジの共有や共同作業を効率化します。

セキュリティとコストのバランスに優れており、多くの企業にとって最も現実的で導入しやすい選択肢となるプランです。

ChatGPT Plus

ChatGPT Plusは、月額20ドルで利用できる個人向けの有料プランです。

無料プランよりも高性能なモデル(GPT-4oなど)を利用でき、新機能への優先的なアクセス権があります。

小規模な事業者や個人事業主がビジネスで利用するケースも見られます。

しかし、このプランはあくまで個人利用が前提であり、法人向けの管理機能やセキュリティ保証は一切提供されていません。

入力データが学習に使われない設定(オプトアウト)は可能ですが、企業としての統制が取れないため、機密情報や個人情報を扱う業務での利用は絶対に避けるべきです。

Free Plan

Free Planは、誰でも無料で利用できる個人向けプランです。

ChatGPTの基本的な機能を体験するには十分ですが、ビジネス利用には全く適していません。

最大の理由は、入力した情報がデフォルトでOpenAIのモデル学習に利用されるため、企業の機密情報や顧客データが漏洩するリスクが非常に高い点です。

また、アクセスが集中する時間帯には利用できなくなったり、処理速度が遅くなったりと、業務利用における安定性にも欠けます。

企業としては、従業員が業務で無料プランを利用することを明確に禁止し、そのリスクを周知徹底する必要があります。

企業向けChatGPTを導入する4つのメリット

企業向けChatGPTを導入することは、単なる業務効率化に留まらない多くの戦略的メリットをもたらします。

ここでは、導入によって得られる主要な4つのメリットについて解説します。

- スピーディーな業務環境の構築

- 社内での活用促進・定着の支援

- 高度な安全性・セキュリティの担保

- RAG(検索拡張生成)などの独自機能の利用

これらのメリットを理解することで、導入への投資対効果をより明確に把握できるでしょう。

それでは、1つずつ詳しく見ていきましょう。

スピーディーな業務環境の構築

企業向けChatGPTサービスを利用する大きなメリットの一つは、導入決定から利用開始までのスピード感です。

特にクラウドベースで提供される法人向けツールや公式プランは、自社でサーバーを構築したり、複雑なシステム設定を行ったりする必要がありません。

契約後、管理者が従業員のアカウントを発行するだけで、社員はすぐにAIアシスタントの利用を開始できます。

この導入の手軽さと展開の速さは、変化の激しいビジネス環境において、競合他社に先んじて生産性向上の恩恵を享受するための大きなアドバンテージとなります。

社内での活用促進・定着の支援

多くの企業向けサービスでは、導入後の活用を組織全体に浸透させるためのサポート機能が充実しています。

例えば、様々な業務シーンを想定したプロンプトのテンプレートが豊富に用意されていたり、効果的な使い方を学ぶためのオンラインセミナーが提供されたりします。

また、管理者向けのダッシュボード機能を使えば、どの部署で、どのような業務にChatGPTが活用されているかをデータで可視化できます。

これにより、効果的な活用事例を全社に共有したり、利用が進んでいない部署へ個別のフォローアップを行ったりと、データに基づいた戦略的な活用促進が可能になり、組織全体のAIリテラシー向上と定着をスムーズに進められます。

高度な安全性・セキュリティの担保

企業がAIを導入する上で最大の懸念事項であるセキュリティが、法人向けサービスでは最優先に考慮されています。

入力されたデータがAIの学習に利用されることはなく、通信はすべて暗号化されるのが標準仕様です。

さらに、Azure OpenAI Serviceを基盤とするサービスでは、Microsoftの堅牢なセキュリティインフラ上で運用されるため、より高度な安全性が確保されます。

IPアドレスによるアクセス制限やSSO(シングルサインオン)連携といった機能も提供されており、企業の厳格なセキュリティポリシーに準拠した運用が可能です。

これにより、情報漏洩のリスクを最小限に抑え、安心してAIの活用に専念できます。

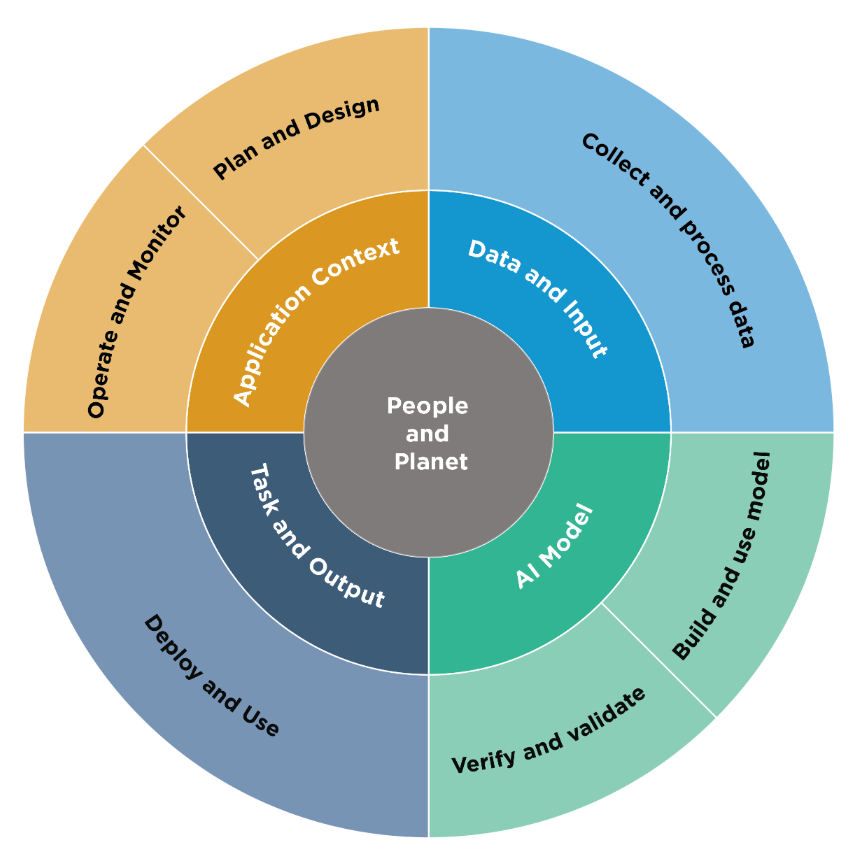

こちらは米国国立標準技術研究所(NIST)が策定した「AIリスクマネジメントフレームワーク」です。セキュリティ対策を検討する上での指針となります。 https://airc.nist.gov/airmf-resources/airmf

RAG(検索拡張生成)などの独自機能の利用

多くの企業向けChatGPTサービスで採用されているRAG(検索拡張生成)は、活用の幅を大きく広げる重要な技術です。

これは、ChatGPTが元々持つ広範な知識に加え、企業がアップロードした社内文書やマニュアル、データベースといった独自情報を参照して回答を生成する仕組みです。

RAGを利用することで、「自社の就業規則について教えて」「過去のAプロジェクトの提案書を参考にして企画書を作って」といった、社内情報に基づいた質問や指示に高精度で応答できるようになります。

これにより、ChatGPTは汎用的なAIから「自社の業務に精通した専門家」へと進化し、その価値を飛躍的に高めることができます。

【業務別】企業向けChatGPTの便利な活用方法と事例

企業向けChatGPTは、部門や職種を問わず、様々な業務で活用することができます。

ここでは、具体的な活用方法と、それによってどのような効果が期待できるのかを業務別に解説します。

- 自社データに基づく高精度な回答生成

- 問い合わせ対応・ナレッジ共有

- 営業・マーケティング活動の効率化

- 文章生成・アイデア出し

- プログラムコードの生成・レビュー

- 議事録や資料の作成・要約

- リサーチ業務の効率化

- アカウント・利用状況の一括管理

これらの事例を参考に、自社でどのように活用できるかをイメージしてみてください。

それでは、順に見ていきましょう。

自社データに基づく高精度な回答生成

RAG(検索拡張生成)技術を活用することで、ChatGPTは企業独自のデータベースやドキュメントを参照して、文脈に沿った回答を生成できます。

例えば、社内規定、製品マニュアル、過去のプロジェクト資料などを学習させることで、社員からの専門的な質問に対し、常に最新かつ正確な情報に基づいた回答を瞬時に提供する「社内版Google」のような環境を構築できます。

これにより、情報の属人化を防ぎ、社内のナレッジ共有を劇的に促進します。

ベテラン社員が持つ暗黙知を形式知化し、組織全体の知識レベルを底上げする効果も期待できるでしょう。

問い合わせ対応・ナレッジ共有

情報システム部や総務部、人事部など、日々多くの社内問い合わせが寄せられる部署では、ChatGPTを活用したチャットボットが大きな効果を発揮します。

FAQとその回答を学習させることで、24時間365日、社員からの定型的な問い合わせに自動で一次対応します。

これにより、担当部署の業務負荷を大幅に軽減し、より専門的な判断が必要な業務にリソースを集中させることが可能になります。

社員は知りたい情報を深夜や休日でもすぐに自己解決できるようになるため、業務の停滞を防ぎ、会社全体の生産性向上にも繋がります。

営業・マーケティング活動の効率化

営業やマーケティング部門では、ChatGPTを多岐にわたって活用できます。

顧客の業種や課題に合わせたパーソナライズされた提案メールの文面作成、説得力のある提案書の構成案作成、メディア向けのプレスリリースの草稿作成など、文章作成に関わる多くの業務を自動化・効率化できます。

また、市場調査データの要約・分析、ターゲット顧客に響く広告キャッチコピーのブレインストーミング、SNSへの投稿コンテンツの作成など、戦略的・創造的な業務も強力にサポートします。

これにより、担当者はより多くの時間を顧客との対話や戦略立案に費やすことができ、最終的な成果の向上に繋がります。

文章生成・アイデア出し

あらゆる部署で日常的に発生する文章生成やアイデア出しの業務において、ChatGPTは強力なパートナーとなります。

報告書や日報の骨子作成、会議のアジェンダ作成、新しいプロジェクトの企画立案など、ゼロから何かを生み出す際の「思考の壁打ち相手」として活用できます。

自分だけでは思いつかないような多角的な視点や斬新な切り口のアイデアを得ることで、思考を深め、アウトプットの質を格段に高めることができます。

また、作成した文章の校正や、より丁寧で分かりやすい表現へのリライトも得意としており、社内外のコミュニケーションの質を向上させるツールとしても役立ちます。

プログラムコードの生成・レビュー

開発部門では、ChatGPTの活用がコーディングの生産性を劇的に向上させます。

実現したい機能や仕様を自然言語で指示するだけで、PythonやJavaScript、SQLといった様々なプログラミング言語のコードスニペットを生成します。

また、既存のコードを読み込ませて、潜在的なバグやセキュリティの脆弱性がないかをレビューさせたり、より効率的で可読性の高いコードへのリファクタリングを提案させたりすることも可能です。

これにより、開発者は単純なコーディング作業から解放され、システムのアーキテクチャ設計やアルゴリズムの改善といった、より高度な創造的作業に集中できるようになります。

開発スピードの向上と品質確保の両立に大きく貢献します。

議事録や資料の作成・要約

会議の録音データから文字起こししたテキストをChatGPTに入力すれば、要点、決定事項、担当者別のToDoリストなどをまとめた構造的な議事録を自動で作成できます。

これまで数時間かかっていた作業が、わずか数分で完了します。

また、数十ページにわたる長文のレポートや調査資料を読み込ませて、その内容を箇条書きで簡潔に要約させることも得意です。

これにより、大量の情報を短時間で効率的にインプットする必要がある場合に非常に役立ちます。

情報共有のスピードと質が向上し、組織としての迅速な意思決定を強力にサポートします。

リサーチ業務の効率化

特定のテーマに関する情報収集や競合他社の動向調査など、リサーチ業務においてもChatGPTは有効です。

インターネット上の膨大な情報の中から、信頼性の高い情報源を基に必要な情報を瞬時に探し出し、要点を整理して提示してくれます。

複数の情報ソースを横断的に比較検討し、情報の信憑性を評価することも可能です。

ただし、ChatGPTが生成する情報には事実と異なる内容(ハルシネーション)が含まれる可能性があるため、最終的なファクトチェックは人間が行う必要があります。

それでも、情報収集の初動にかかる時間を大幅に短縮できるメリットは計り知れません。

アカウント・利用状況の一括管理

企業向けプランやサービスでは、IT管理者が全社員のアカウントを一元的に管理できるダッシュボード機能が提供されます。

従業員の追加や削除、権限設定などを簡単に行えるため、組織変更や人事異動にも迅速かつ柔軟に対応できます。

また、部署ごとや個人ごとの利用頻度、どのようなプロンプトが使われているかといった利用状況を可視化し、分析することも可能です。

これにより、費用対効果を定量的に測定したり、活用が進んでいる部署の優れたノウハウを全社的に共有したりと、データに基づいた戦略的な運用と投資判断が可能になります。

注意すべき企業向けChatGPTの3大セキュリティリスク

企業向けChatGPTの導入は多くのメリットをもたらしますが、同時に注意すべきセキュリティリスクも存在します。

ここでは、特に注意すべき3つのリスクについて解説します。

- 入力した機密情報や個人情報の漏洩リスク

- 意図しない著作権侵害のリスク

- 誤った情報(ハルシネーション)を生成・発信するリスク

これらのリスクを正しく理解し、適切な対策を講じることが、安全な活用のための第一歩です。

それでは、各リスクを詳しく見ていきましょう。

入力した機密情報や個人情報の漏洩リスク

最も警戒すべきは、従業員が入力した情報が意図せず外部に漏洩するリスクです。

特に無料の個人向けプランでは、入力したデータがAIの学習データとして利用され、他のユーザーへの回答の中にその情報が含まれてしまう可能性があります。

企業の未公開の財務情報、顧客の個人情報、独自の技術ノウハウなどを入力してしまうと、修復不可能な情報漏洩インシデントに繋がり、企業の信頼を失墜させることになりかねません。

このリスクを回避するためには、入力データが学習に利用されないことを契約上保証している法人向けプランを選択することが絶対条件です。

意図しない著作権侵害のリスク

ChatGPTが生成する文章や画像は、インターネット上の膨大なデータを学習して作られています。

そのため、生成されたコンテンツが、意図せず既存の著作物と酷似してしまう可能性が常に存在します。

生成された文章やイラストをそのまま自社のウェブサイトやマーケティング資料、製品デザインなどに使用した場合、著作権侵害を主張される法務リスクを抱えることになります。

特に、独自性や創作性が求められるコンテンツを生成する際には、複数のコピーチェックツールで確認するなど、慎重な検証プロセスが不可欠です。

OpenAIが提供する「Copyright Shield」のような著作権侵害に関する補償プログラムの対象となるプランを選ぶこともリスク対策の一つです。

誤った情報(ハルシネーション)を生成・発信するリスク

ChatGPTは、時として事実に基づかない、もっともらしい嘘の情報を生成することがあり、これは「ハルシネーション(幻覚)」と呼ばれています。

生成された情報を鵜呑みにして、事実確認(ファクトチェック)を怠ったまま顧客への回答やプレスリリース、公式な報告書に利用してしまうと、誤情報を発信したとして企業の信用を大きく損なう事態になりかねません。

ChatGPTはあくまで思考を補助し、作業を効率化するためのツールであり、最終的な内容の正確性を担保するのは利用者である人間だという意識を常に持ち、ダブルチェックのプロセスを徹底することが極めて重要です。

ChatGPTのハルシネーションを防ぐ具体的な方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。 合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/use-case/chatgpt-prevent-hallucination/

企業向けChatGPTを安全に利用するためのセキュリティ対策

前述のリスクを踏まえ、企業がChatGPTを安全に利用するためには、具体的な対策を講じる必要があります。

ここでは、最低限実施すべき4つのセキュリティ対策について解説します。

- 原則として個人向け無料プランは使用しない

- 社内向けの利用ガイドラインを策定・周知する

- 生成された内容が正確かファクトチェックを徹底する

- 機密データや個人情報を入力しない・させない設定を行う

これらの対策を組織的に実施することで、リスクを最小限に抑えながらChatGPTの恩恵を享受できます。

それでは、1つずつ詳しく見ていきましょう。

原則として個人向け無料プランは使用しない

最も基本的かつ重要な対策は、業務において個人向けの無料プランの使用を厳格に禁止することです。

無料プランは入力データがAIの学習に利用される可能性があり、情報漏洩のリスクが極めて高いためです。

企業として導入する際は、必ずデータが学習に利用されないことが契約で保証されている「ChatGPT Team」や「Enterprise」、あるいは同等のセキュリティレベルを担保した法人向けサービスを選択してください。

全社的にこのルールを徹底し、従業員が善意であっても無断で業務利用するシャドーITを防ぐことが、情報ガバナンスの第一歩です。

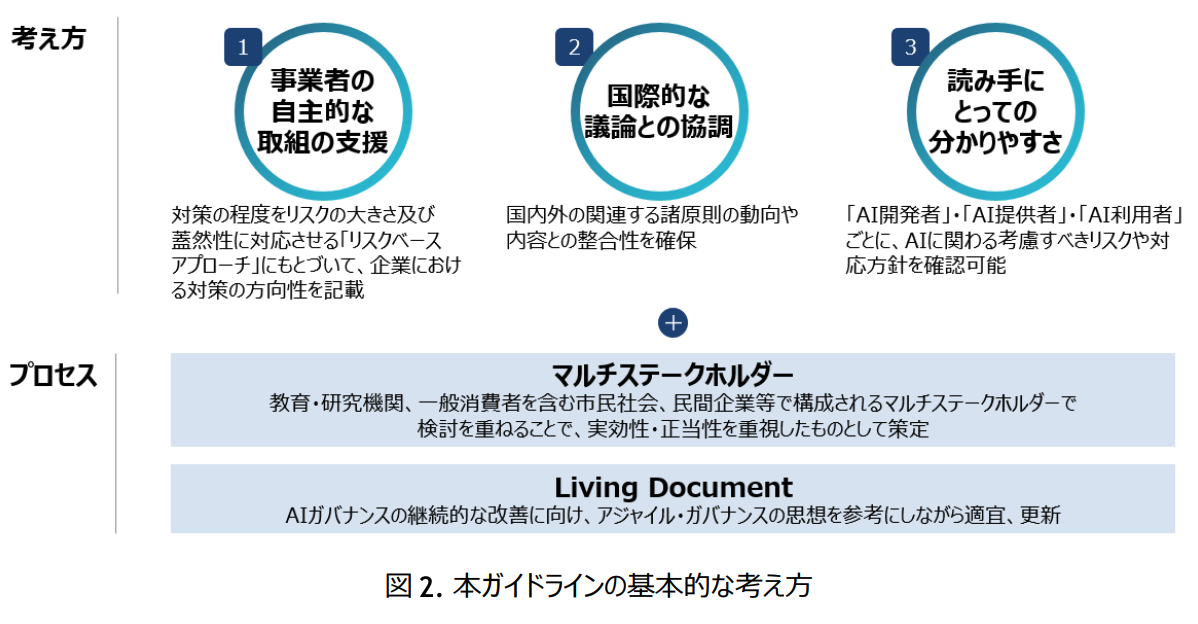

社内向けの利用ガイドラインを策定・周知する

ChatGPTを導入する際には、全社員が遵守すべき明確な利用ガイドラインを策定し、周知徹底することが不可欠です。

ガイドラインには、入力が禁止される情報(個人情報、顧客情報、未公開の経営情報など)の具体的な定義、利用が許可される業務の範囲、生成物の取り扱いルール(著作権の確認義務、ファクトチェックの義務化、引用元の明記など)、そして違反した場合の罰則規定などを盛り込みます。

策定したガイドラインは、全社員対象の研修などを通じて丁寧に説明し、なぜこれらのルールが必要なのか、その背景にあるリスクも含めて深く理解を促すことが定着の鍵となります。

こちらは経済産業省が公開している「AI事業者ガイドライン」です。社内ガイドライン策定の参考にしてください。 https://www.meti.go.jp/press/2024/04/20240419004/20240419004.html

生成された内容が正確かファクトチェックを徹底する

ChatGPTが生成する情報は、必ずしも100%正確であるとは限りません。

ハルシネーションのリスクを常に念頭に置き、生成された内容を外部に発信したり、重要な意思決定の根拠としたりする前には、必ず人間の目によるファクトチェックを行う業務プロセスを徹底してください。

特に、統計データ、法律や規制に関する情報、専門的な技術情報など、正確性が生命線となる内容については、信頼できる一次情報源と照らし合わせる作業を絶対に怠ってはいけません。

生成AIはあくまで「優秀なアシスタント」であり、最終的なアウトプットの責任は人間が負うという原則を組織全体で共有しましょう。

こちらはコーネル大学の学術リポジトリに掲載された、生成AIのハルシネーションに関する研究論文です。合わせてご覧ください。 https://arxiv.org/abs/2401.01313

機密データや個人情報を入力しない・させない設定を行う

ガイドラインによる人的なルール整備だけでなく、技術的な仕組みで機密情報などの入力を防ぐことも有効な対策です。

多くの法人向けサービスでは、管理者が設定した特定のキーワード(例えば「マイナンバー」やプロジェクトのコードネームなど)を含むプロンプトの送信をシステム側で自動的にブロックする「入力禁止ワード設定」機能が提供されています。

このような機能を活用することで、従業員の意図しない情報漏洩やガイドライン違反を未然に防ぎ、セキュリティレベルをさらに高めることができます。

人的な対策と技術的な対策を組み合わせることが、堅牢なセキュリティ体制の構築に繋がります。

失敗しない企業向けChatGPTサービスのタイプと選び方のポイント

OpenAI公式プラン以外にも、様々な企業がChatGPTを組み込んだ法人向けサービスを提供しています。

ここでは、自社に最適なサービスを選ぶためのポイントを5つの観点から解説します。

- 導入目的・用途で選ぶ

- 登録できるデータ形式で選ぶ

- プロンプト支援機能の充実度で選ぶ

- サポート体制の有無で選ぶ

- 料金形態で選ぶ

これらのポイントを総合的に比較検討し、自社の課題解決に最も貢献するサービスを見つけましょう。

それでは、各ポイントを詳しく解説します。

導入目的・用途で選ぶ

まず最も重要なのは、ChatGPTを導入して「何を達成したいのか」「どの部署の、どの業務を効率化したいのか」という目的を明確にすることです。

例えば、社内からの問い合わせ対応の自動化が最優先課題であれば、社内ドキュメントとの連携(RAG)機能が強力なサービスが適しています。

一方、マーケティング部門でコンテンツ作成を効率化したいのであれば、多彩なプロンプトテンプレートが用意されているサービスが便利でしょう。

自社の導入目的を明確にすることで、特定の業務に特化したサービスか、汎用的に使えるプラットフォーム型のサービスか、自ずと選択肢が絞られてきます。

登録できるデータ形式で選ぶ

社内データを活用して回答精度を高める「RAG」機能を利用する場合、自社が保有するナレッジのデータ形式に対応しているかが重要な選定ポイントになります。

多くのサービスはPDFやWord、Excelといった一般的なオフィスファイルに対応していますが、サービスによってはWebサイトのURLを登録できたり、TeamsやSlack、SharePointといった特定の社内システムと直接連携して、常に最新の情報を参照できるものもあります。

自社のナレッジがどのような形式で蓄積されているかを確認し、それに対応できるサービスを選ぶことで、導入効果を最大化できます。

ChatGPTに社内データを正確かつ安全に学習させる方法について知りたい方は、こちらの記事も合わせてご覧ください。社内データ活用事例や企業導入事例についても網羅的に解説しております。

プロンプト支援機能の充実度で選ぶ

ChatGPTから質の高い回答を引き出すには、質の高いプロンプト(指示文)を作成するスキルが求められます。

しかし、全社員がすぐにそのスキルを習得するのは容易ではありません。

そこで重要になるのが、プロンプト作成を支援する機能の充実度です。

業務別の優れたプロンプトテンプレートが豊富に用意されているか、簡単なキーワードを入力するだけでAIが最適なプロンプトを提案してくれる機能があるかなどを確認しましょう。

これらの機能が充実しているサービスは、AIに不慣れな社員でも導入直後から高い効果を実感でき、社内へのスムーズな定着を後押しします。

サポート体制の有無で選ぶ

導入後に操作方法で不明点が出てきたり、活用が思うように進まなかったりした場合に、気軽に相談できるサポート体制があるかどうかも非常に重要なポイントです。

メールやチャットでの技術的な問い合わせ対応はもちろん、導入時の目的設定を支援するキックオフミーティングや、定期的な活用状況のレビュー会、従業員向けの研修プログラムなどを提供してくれるベンダーもあります。

特に、社内にAI活用を推進する専門部署や人材がいない場合は、このような手厚い伴走支援を提供してくれるサービスを選ぶことが、導入プロジェクトの成功確率を大きく高めます。

料金形態で選ぶ

企業向けChatGPTサービスの料金形態は、主に「ユーザー数に応じた固定課金」と「APIなどの利用量に応じた従量課金」に分かれます。

「ユーザー数課金」は、利用する社員の人数に応じて月額料金が決まるため、予算計画が立てやすくコスト管理が容易です。

全社的に広く利用を促進したい場合に適しています。

一方、「利用量課金」は、APIの呼び出し回数や処理したデータ量に応じて料金が決まるタイプです。

利用頻度が低い場合はコストを抑えられますが、利用が拡大すると高額になる可能性があります。

特定のシステムに組み込むなど、利用シーンが限定的な場合に適しています。

自社の利用想定に合わせて、最もコストパフォーマンスの高い料金形態のサービスを選びましょう。

【2024年最新】おすすめの企業向けChatGPTサービス14選

ここでは、現在提供されている数多くの企業向けChatGPTサービスの中から、特におすすめの14サービスをタイプ別に紹介します。

それぞれのサービスに特徴があるので、自社の目的や課題に合ったものを見つける参考にしてください。

それでは、各サービスを見ていきましょう。

【示唆・提案に強み】法人GAI

株式会社ギブリーが提供する「法人GAI」は、単なる業務効率化だけでなく、企業の意思決定を支援する示唆や提案の生成に強みを持つサービスです。

自社データと連携させることで、売上データや顧客データに基づいた分析や戦略提案を行うことができます。

セキュリティ面でも、個人情報や機密情報をマスキングする独自機能を備えており、安心して利用できるのが特徴です。

【データ活用に強み】JAPAN AI CHAT

JAPAN AI CHATは、複数のAIモデル(ChatGPT、Claude、Geminiなど)を用途に応じて切り替えて利用できるマルチLLM対応が特徴のプラットフォームです。

ExcelやPDF、WebサイトのURLなど多様なデータをアップロードするだけでAIに反映できる手軽さが魅力です。

独自開発のRAG技術により、自社データに基づいた高精度な回答を生成し、企業のデータ活用を強力にサポートします。

【データ活用に強み】PKSHA AI ヘルプデスク

PKSHA AI ヘルプデスクは、社内の問い合わせ対応業務の自動化とナレッジマネジメントの効率化に特化したSaaSサービスです。

Microsoft Teams上で利用でき、社内ドキュメントから自動で回答を生成します。

AIによる自動対応と有人対応をスムーズに連携させることで、問い合わせ対応の質を向上させながら、社内にナレッジを蓄積していくことができます。

【データ活用に強み】exaBase 生成AI

株式会社エクサウィザーズが提供する「exaBase 生成AI」は、AIエージェントによる業務自動化を強みとするプラットフォームです。

資料作成やデータ分析といった複数のステップを要する複雑な作業も自動化できます。

音声認識や画像生成など、テキスト以外のデータを扱うマルチモーダル機能も充実しており、幅広い業務の効率化に対応可能です。

利用状況ダッシュボードで工数削減効果を可視化できる点も特徴です。

【データ活用に強み】dailyAI

dailyAIは、Azure OpenAI Serviceを基盤としたセキュアな環境で、直感的に利用できるビジネス向け生成AIサービスです。

ExcelやPDFなどのファイルをアップロードするだけで、要約や分析が可能です。

ユーザー数無制限の定額制プランがあるため、コストを気にせず全社展開しやすいのが大きなメリットです。

【データ活用に強み】Graffer AI Studio

株式会社グラファーが提供する「Graffer AI Studio」は、対話型のチャット機能に加え、複数の文章を一括で処理する機能や、社内規定などを登録してFAQチャットを構築するナレッジベース機能が特徴です。

複数の大規模言語モデルを搭載しており、用途に応じて最適なモデルを選択できます。

特にセキュリティ要件の厳しい自治体や大手企業での導入実績が豊富です。

【データ活用に強み】Crew

Crew AIは、自律的に動作する複数のAIエージェントにそれぞれ役割を与え、チーム(クルー)として協調させて複雑なタスクを処理させるフレームワークです。

単一のAIでは難しい、多段階の思考や調査が必要な業務の自動化を可能にします。

導入には専門的な知識が必要ですが、高度な業務自動化を目指す企業にとって強力な選択肢となります。

【プロンプトが充実】NewtonX

NewtonXは、法人利用に特化し、リスク回避機能を強化したAIアシスタントです。

最大の特徴は、導入後の手厚い伴走支援です。

ユーザーが納得のいく回答を得られるまでプロンプトの改善をサポートしたり、活用方法をレクチャーする勉強会を定期的に開催したりと、企業がAIを使いこなせるようになるまでのサポートが充実しています。

【プロンプトが充実】AIアシスタント

AIアシスタントは、様々なベンダーから提供されているサービスの総称ですが、多くは業務別のプロンプトテンプレートを豊富に搭載している点が特徴です。

例えば、営業、人事、開発など、部署や職種ごとに最適化されたテンプレートが用意されており、AI初心者でもすぐに業務に活用することができます。

【プロンプトが充実】AirCourse AIナレッジ

「AirCourse AIナレッジ」は、150種類以上の業務別プロンプトテンプレートを標準搭載しており、誰でも簡単に生成AIを業務に取り入れられるサービスです。

作成したプロンプトや生成結果を社内でナレッジとして共有できる機能があり、優れた活用ノウハウを組織全体に展開していくことができます。

低価格な料金設定も魅力です。

【プロンプトが充実】ナレフルチャット

ナレフルチャットは、従業員間のノウハウ共有を加速させる機能が特徴の対話型生成AIツールです。

作成したチャット(AIとの対話履歴)をチームや特定のメンバーと共有できるため、成功事例や便利な使い方をスムーズに共有できます。

プロンプトの自動生成・改善機能も搭載しており、従業員のAIスキル向上をサポートします。

【プロンプトが充実】Taskhub

Taskhubは、プロンプト不要で利用できる「アプリ型(タスク型)」のインターフェースが最大の特徴です。

メール作成や議事録作成といった200種類以上の業務が「タスク」として用意されており、ユーザーはフォームに必要事項を入力するだけでAIを活用できます。

AIの知識がない従業員でも直感的に使えるため、導入後すぐに全社的な利用率向上が期待できます。

【その他】NTTスマートコネクトの生成AIサービス

NTTスマートコネクトが提供する生成AIサービスは、閉域網であるLGWAN(総合行政ネットワーク)環境から接続可能で、特に自治体での利用に適しています。

Azure OpenAI Serviceを基盤としており、高度なセキュリティを確保しています。

ID数ではなく同時接続数に基づく料金体系など、独自のプランを提供している点も特徴です。

【その他】Copilot for Microsoft 365

Copilot for Microsoft 365は、Word、Excel、PowerPoint、Teamsといった日常的に利用するMicrosoft 365アプリに生成AI機能が統合されたサービスです。

例えば、Teamsの会議内容を自動で要約したり、Wordで文書の草案を作成したり、Excelでデータの分析やグラフ化を行ったりと、普段の業務フローの中でシームレスにAIの支援を受けることができます。

企業向けChatGPT導入の代替案

公式プランの契約や法人向けサービスの利用以外にも、企業がChatGPTを活用する方法はいくつか考えられます。

ここでは、代替案として3つの方法を紹介します。

- 各企業が提供するChatGPT法人向けサービスを利用する

- ChatGPT APIを利用して自社で開発する

- 各社員が個人で登録し、手当を支給する

それぞれにメリット・デメリットがあるため、自社の状況に合わせて検討しましょう。

それでは、順に解説します。

各企業が提供するChatGPT法人向けサービスを利用する

これは本記事で紹介してきた中心的な方法であり、多くの企業にとって最も推奨される選択肢です。

自社で開発リソースを抱えることなく、セキュリティが担保された環境と、RAGやプロンプトテンプレートといった業務に役立つ付加機能を手に入れることができます。

初期費用や月額費用はかかりますが、導入後のサポートも受けられるため、AI活用の知見がない企業でも安心して導入を進められます。

結果として、自社開発するよりもトータルコストを抑え、かつ迅速に成果を出せるケースも少なくありません。

ChatGPT APIを利用して自社で開発する

社内にエンジニアがいる場合、ChatGPTのAPIを利用して自社専用のツールやシステムを開発する方法も有効な選択肢です。

この方法の最大のメリットは、自社の独自の業務プロセスに完全に最適化された、自由度の高いツールを開発できる点です。

既存の社内システムと深く連携させることで、業務効率を最大化できます。

ただし、多額の開発コストと長い開発期間がかかる点、そして完成後の保守・運用も自社で継続的に行う必要がある点がデメリットです。

また、セキュリティ対策もすべて自社の責任で設計・実装する必要があります。

各社員が個人で登録し、手当を支給する

コストを抑えることを目的に、社員が個人でChatGPT Plus(有料プラン)に登録し、その費用を会社が手当として支給するという方法も考えられます。

しかし、この方法は一見手軽で安価に見えますが、企業としての利用は絶対に避けるべきです。

個人向けプランは法人利用を想定したセキュリティ保証がなく、入力した情報が学習に使われるリスクを排除できません。

また、会社として誰がどのように利用しているかを全く管理・把握できず、野放図なシャドーITを助長します。

万が一、情報漏洩などのインシデントが発生した場合、企業の安全配慮義務違反や管理責任が厳しく問われる可能性が極めて高く、リスクがメリットを大幅に上回る選択肢と言えます。

企業向けChatGPTの契約や利用に関するよくある質問

最後に、企業がChatGPTの導入を検討する際によく寄せられる質問とその回答をまとめました。

- Q1. どのようなデータから学習しているのですか?

- Q2. ビジネスのどのような用途で役に立ちますか?

- Q3. 他者の権利(著作権など)を侵害してしまう心配はありませんか?

- Q4. 回答に偏見や攻撃的な内容が含まれる可能性はありますか?

これらのQ&Aを通じて、導入前の疑問や不安を解消しましょう。

それでは、1つずつ見ていきましょう。

Q1. どのようなデータから学習しているのですか?

ChatGPTの基盤である大規模言語モデルは、インターネット上で公開されているウェブサイト、電子書籍、論文など、膨大な量のテキストデータを学習しています。

特定の個人のデータや、非公開のデータセットを意図的に学習対象にしているわけではありません。

重要な点として、企業向けのプラン(Team, Enterprise)やAzure OpenAI Service、そして信頼できる法人向けサービスでは、ユーザーが入力したデータがこのモデルの再学習に使われることはないと契約で保証されています。

Q2. ビジネスのどのような用途で役に立ちますか?

ビジネスにおける活用範囲は非常に広範です。

定型業務の領域では、メール作成、議事録要約、多言語翻訳、各種資料作成などを大幅に効率化できます。

企画・マーケティング業務では、新たなアイデア出し、広告コピーの作成、市場調査、データ分析などをサポートします。

開発業務では、コード生成やバグのレビューに役立ちます。

さらに、RAG機能で社内データを学習させることで、社内問い合わせ対応やナレッジ共有の自動化も可能です。

Q3. 他者の権利(著作権など)を侵害してしまう心配はありませんか?

その可能性はゼロではありません。

ChatGPTが生成した文章や画像が、学習データに含まれる既存の著作物と偶然、表現が酷似してしまうことがあります。

生成物を商用利用する際は、意図せず著作権を侵害してしまうリスクを避けるため、必ず複数のコピーコンテンツチェックツールなどで確認し、必要に応じて人間の手で大幅な修正を加えることが重要です。

OpenAIの「Copyright Shield」のように、一部のプランでは著作権侵害で訴えられた場合に備えた補償プログラムが提供されています。

Q4. 回答に偏見や攻撃的な内容が含まれる可能性はありますか?

OpenAIは、モデルが有害な内容や特定の思想に偏った内容を生成しないよう、多くの倫理的・技術的な安全対策を講じています。

しかし、学習データに内在する社会的なバイアスの影響を完全に排除することは困難であり、稀に不適切な回答が生成される可能性は残ります。

企業として利用する際は、生成された内容をそのまま外部に発信するのではなく、必ず人間の目で内容を吟味し、差別的・攻撃的な表現や偏見が含まれていないかを確認するプロセスを設けることが不可欠です。

ChatGPTは平気で嘘をつく?AIの「ハルシネーション」がビジネスを壊す前に対策を

ChatGPTを全社導入すれば業務効率が上がる、そう考えていませんか?しかし、そのAI、時として「もっともらしい嘘」をつくことをご存知でしょうか。これは「ハルシネーション(幻覚)」と呼ばれ、AIが事実に基づかない情報を自信満々に生成してしまう現象です。ある調査では、最新のGPT-4モデルでさえ、一定の確率で誤った情報を生成することが示されています。もし、あなたの会社がAIの回答を鵜呑みにしていたら、気づかぬうちにビジネスに深刻なダメージを与えているかもしれません。この記事では、AIの嘘を見抜き、真のビジネスパートナーとして活用するための具体的な手法を解説します。

AIの情報を鵜呑みにする「思考停止」のリスク

「AIがそう言っているから正しいだろう」。この考えこそが、最も危険な落とし穴です。ハルシネーションによって生成された誤った情報を基に、次のような事態が発生する可能性があります。

誤った経営判断: 市場分析や競合調査の結果に嘘が含まれていれば、戦略そのものが根底から覆る。

信用の失墜: 顧客への回答やプレスリリースに誤情報が含まれていれば、企業の信頼は一瞬で地に落ちる。

法務リスクの発生: 契約書の雛形作成などで、存在しない法律や不正確な条文を生成してしまい、後で大きなトラブルに発展する。

便利なはずのAIが、ファクトチェックという一手間を惜しんだために、取り返しのつかないリスク源へと変わってしまうのです。

引用元:

AIプラットフォームVectaraの調査によると、代表的な大規模言語モデル(LLM)は、要約タスクにおいて3%から4.9%の割合でハルシネーション(情報の捏造)を発生させることが報告されています。(Vectara “LLM Hallucination Leaderboard” 2023年)

AIを「優秀なファクトチェッカー」に育てる方法

では、「賢くなる人」や「賢い組織」は、このリスクにどう対処しているのでしょうか。彼らはAIを「答えそのもの」とは考えず、「答えのヒントを見つけるためのツール」として徹底的に活用しています。

使い方①:あえて「根拠」を問いただす

AIが何かを回答したら、それで終わりにしてはいけません。必ずその情報の「出典」や「根拠」を尋ねる癖をつけましょう。

魔法のプロンプト例:

「その回答の根拠となった情報源を、具体的なウェブサイトのURLや論文名で3つ挙げてください。」

これにより、AIが回答の正しさを自己検証するプロセスが働き、ハルシネーションの可能性を大幅に減らすことができます。もし根拠を示せなければ、その情報は疑ってかかるべきサインです。

使い方②:役割を与えて多角的に検証させる

一つの視点だけでは、情報の偏りや誤りに気づきにくいものです。そこで、ChatGPTに複数の専門家役を演じさせ、一つのテーマを多角的に検証させます。

魔法のプロンプト例:

「(テーマ)について、あなたは楽観的なマーケター、悲観的なリスクマネージャー、そして現実的なエンジニアの3つの役割になりきって、それぞれの立場から意見を述べてください。」

これにより、一つの事象に対するメリット、デメリット、そして実現可能性を同時に洗い出すことができ、より深く、バランスの取れた意思決定が可能になります。

まとめ

企業は労働力不足や業務効率化の課題を抱える中で、生成AIの活用がDX推進や業務改善の切り札として注目されています。

しかし、実際には「どこから手を付ければいいかわからない」「社内にAIリテラシーを持つ人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。