「ChatGPTで作成した画像を、会社のブログやSNSで使っても大丈夫?」

「画像生成AIの著作権ルールが複雑で、どこまで商用利用できるのか分からない…。」

こういった悩みや疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか?

ChatGPTの画像生成機能は非常に便利ですが、著作権のリスクを理解しないまま利用すると、思わぬトラブルに巻き込まれてしまう可能性があります。

本記事では、ChatGPTで生成した画像の著作権の基本的な考え方から、商用利用する際の具体的な注意点、そして安全に活用するためのチェックリストまで、分かりやすく解説します。

企業のコンプライアンス担当者から、個人で活動するクリエイターの方まで、安心して画像生成AIを活用するために、ぜひ最後までご覧ください。

結論:ChatGPTで生成した画像は商用利用できるが注意が必要

最初に結論からお伝えすると、ChatGPTで生成した画像は、原則として商用利用が可能です。

しかし、これにはいくつかの重要な条件と注意点が存在します。

OpenAIの規約上、生成された画像の権利はユーザーに譲渡されると定められていますが、元になった学習データに著作物が含まれている可能性もゼロではありません。

そのため、生成された画像が既存の作品と酷似していた場合、意図せず著作権を侵害してしまうリスクが伴います。

安全に利用するためには、AIと著作権の基本ルールを正しく理解し、リスクを回避するための知識を身につけることが不可欠です。

OpenAIの規約では生成画像の権利はユーザーに譲渡される

あなたが作成した画像の所有権はあなた自身にあり、OpenAIがその画像の権利を主張することはありません。

OpenAIの利用規約では、ユーザーがChatGPT(DALL-E 3)を使って生成した画像(アウトプット)に関するすべての権利、権原、利益をユーザーに譲渡する、と明記されています。

この規約に基づき、生成した画像はブログ記事のアイキャッチ画像、SNS投稿、広告、商品デザインなど、さまざまな商用目的で利用することが認められています。

ただし、この権利譲渡は、他者の著作権や商標権を侵害しないことが大前提となります。

ただし著作権侵害と判断されるリスクもある

規約上はユーザーに権利があるとされていても、著作権侵害のリスクが完全になくなるわけではありません。

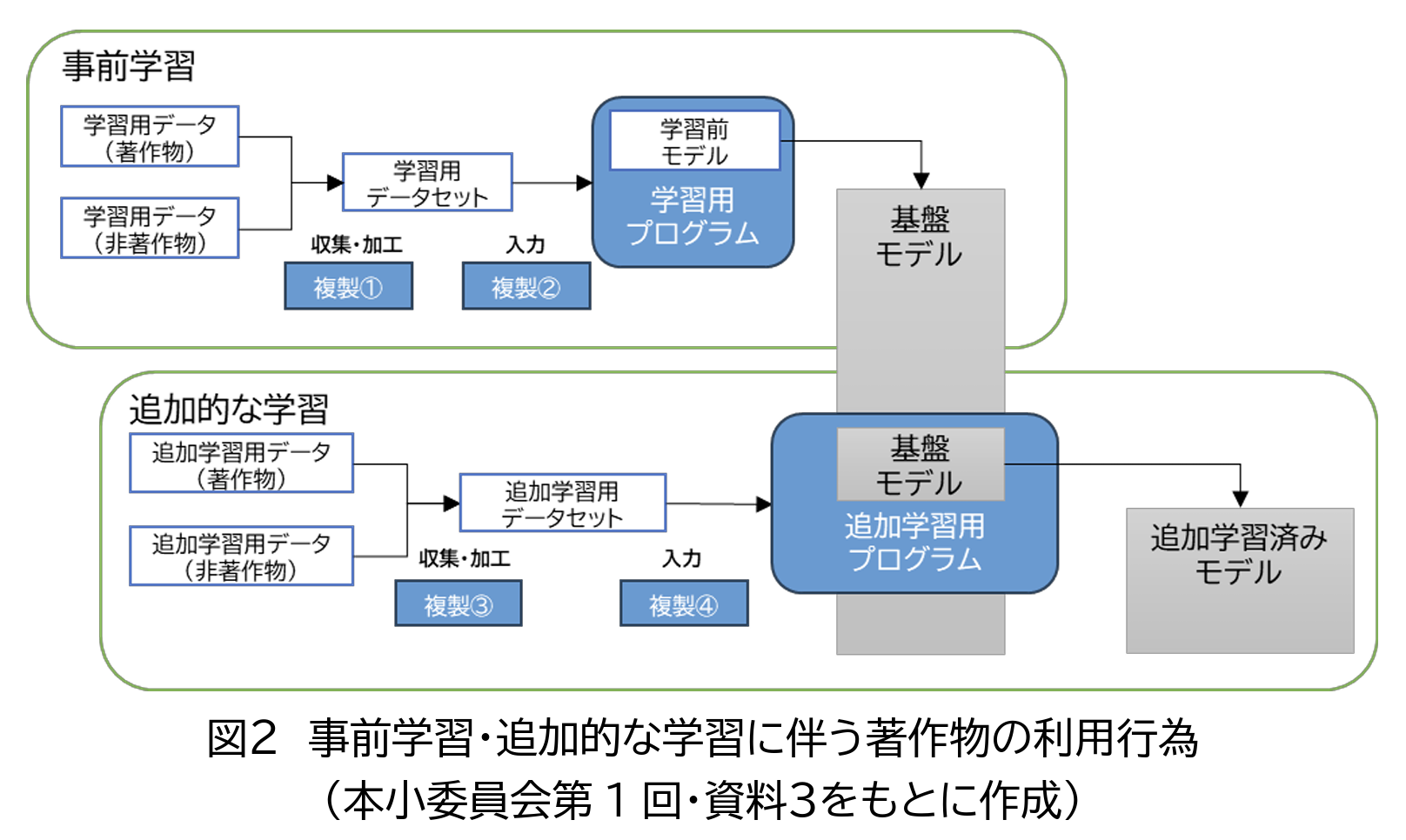

画像生成AIは、インターネット上の膨大なデータを学習して画像を生成します。

その学習データには、著作権で保護された画像やイラストが含まれている可能性があります。

そのため、生成された画像が、特定のキャラクターやアート作品、写真などと偶然にも酷似してしまうケースが考えられます。

もし、その画像を利用した場合、元の作品の著作権者から権利侵害を主張される可能性があるのです。

安全に利用するために知っておくべきこと

ChatGPTで生成した画像を安全に利用するためには、まずAIと著作権に関する基本的なルールを理解することが重要です。

例えば、日本の文化庁はどのような見解を示しているのか、OpenAIの規約は具体的に何を意味するのか、そして、どのような場合に著作権侵害と見なされる可能性があるのか。

これらの知識を持つことで、リスクを未然に防ぎ、自信を持ってAI生成画像をビジネスに活用できるようになります。

次の章からは、これらの基本ルールについて、さらに詳しく掘り下げて解説していきます。

まずはおさえたい、AI生成画像と著作権の基本ルール

ここからは、ChatGPTで生成した画像の著作権を理解する上で、前提となる基本的なルールを3つのポイントに分けて解説します。

- AIが生成した画像に著作権は発生するのか?文化庁の見解

- 生成画像の権利は誰のもの?OpenAIの公式規約を分かりやすく解説

- ChatGPTの画像生成機能「DALL-E 3」とは

これらの基本を押さえることで、なぜ商用利用は可能でありながらも、注意が必要なのかが明確になります。

それでは、1つずつ見ていきましょう。

AIが生成した画像に著作権は発生するのか?文化庁の見解

まず、日本の法律では、AIが自動的に生成しただけの画像に著作権は発生しない、というのが基本的な考え方です。

文化庁の見解によると、著作権が発生するためには、思想または感情の「創作的な表現」が必要であり、AI自体は創作の道具にすぎないとされています。

ただし、人間がAIを道具として使い、プロンプト(指示文)の工夫などに創作的な意図や表現が認められる場合は、その生成物(画像)に著作権が発生する可能性がある、とも示されています。

つまり、単に「猫の画像」と指示して生成したものには著作権は発生しにくいですが、構図、画風、表情などを細かく、かつ創造的に指示して生成した場合は、著作権が認められる可能性があるということです。

こちらは文化庁が公式に発表している「AIと著作権に関する考え方について」の詳細です。合わせてご覧ください。 https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/aiandcopyright.html

生成画像の権利は誰のもの?OpenAIの公式規約を分かりやすく解説

OpenAIの利用規約では、前述の通り、生成された画像の権利はユーザーに譲渡されると定められています。

これは、ユーザーが入力したプロンプトに基づいて生成されたアウトプットの所有権は、ユーザーにあるということです。

この規約により、ユーザーは生成物を商用・非商用を問わず、自由に利用する権利を得ます。

ただし、規約には「他者の権利を侵害しない範囲で」という条件が含まれています。

これは、生成物が既存の著作物や商標と酷似していた場合、その責任はユーザーが負うべきである、ということを意味しています。

OpenAIはあくまでツールを提供している立場であり、生成物の最終的なチェックと利用責任はユーザーにある、と理解しておくことが重要です。

こちらはOpenAIの公式利用規約の原文です。最新の規約を一次情報で確認したい方は合わせてご覧ください。 https://openai.com/policies/row-terms-of-use/

ChatGPTの画像生成機能「DALL-E 3」とは

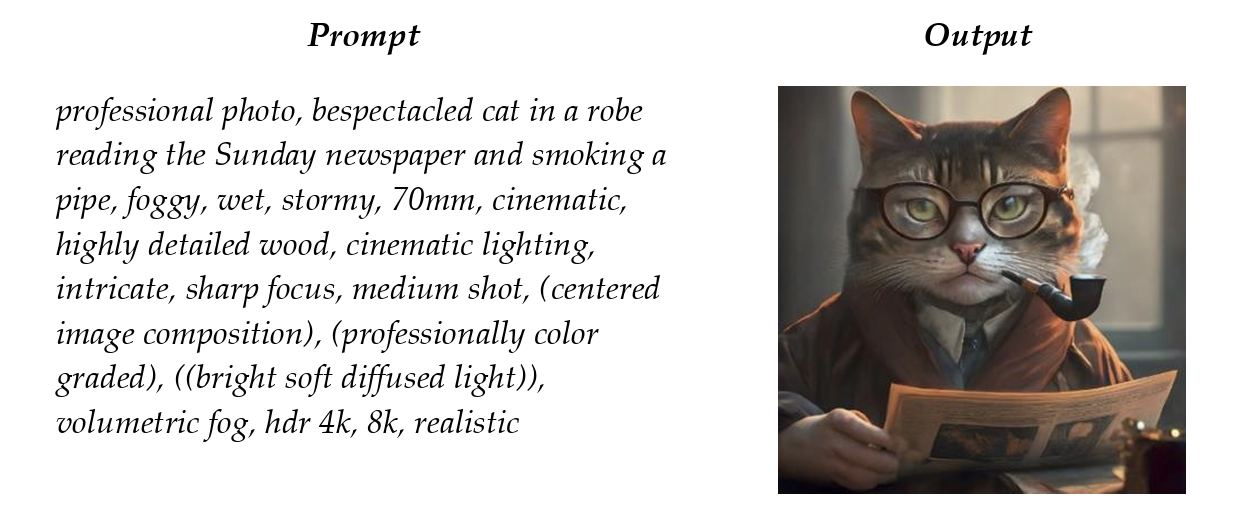

ChatGPTに搭載されている画像生成機能は、「DALL-E 3(ダリ・スリー)」というモデルです。

これはOpenAIによって開発されたもので、ユーザーが入力したテキスト(プロンプト)に基づいて、非常に高品質で多様な画像を生成できるのが特徴です。

DALL-E 3の大きな利点は、ChatGPTとの対話形式で、より自然な言葉で直感的に画像を生成・修正できる点にあります。

例えば、「もう少し明るい雰囲気にして」「このキャラクターを笑わせて」といった曖昧な指示でも、文脈を理解して画像を調整してくれます。

この手軽さから多くのユーザーに利用されていますが、その分、意図せず著作権に触れるような画像を生成してしまう可能性もあるため、注意が必要です。

こちらはChatGPTで画像を生成する具体的な方法やプロンプトのコツを解説した記事です。合わせてご覧ください。

【要注意】ChatGPTの画像が著作権侵害になる3つのケース

ここからは、ChatGPTで生成した画像が、具体的にどのような場合に著作権侵害と見なされる可能性があるのか、代表的な3つのケースを紹介します。

- ケース1:既存のキャラクターや作品と酷似している

- ケース2:実在の人物の顔や姿を無断で生成・利用した

- ケース3:他社のロゴや商標が意図せず含まれている

これらのケースを事前に知っておくことで、トラブルを未然に防ぐことができます。

自分の利用方法が当てはまっていないか、確認しながら読み進めてください。

ケース1:既存のキャラクターや作品と酷似している

最も注意すべきなのが、生成した画像が既存のアニメ、漫画、ゲームのキャラクターや、有名なイラスト、アート作品と酷似しているケースです。

たとえプロンプトで特定の作品名を指定していなくても、AIが学習データに基づいて、偶然似たような特徴を持つ画像を生成してしまうことがあります。

これを元の作品の著作権者に無断で、特に商用利用した場合、「複製権」や「翻案権」といった著作権の侵害にあたる可能性が非常に高くなります。

「〜風」といったプロンプトも、元の作品の特徴を色濃く反映するため、類似性が高まりやすく、リスクを伴うことを認識しておくべきです。

ケース2:実在の人物の顔や姿を無断で生成・利用した

特定の俳優、アイドル、スポーツ選手など、実在の人物の画像を無断で生成し、公開・利用する行為も問題となります。

これは著作権だけでなく、「パブリシティ権」という、人の氏名や肖像が持つ顧客吸引力を保護する権利の侵害にあたる可能性があります。

有名人の名前をプロンプトに含めて画像を生成し、それを広告や商品のパッケージなどに利用すれば、その有名人のイメージを無断で商業的に利用したと見なされ、法的な問題に発展するリスクがあります。

OpenAIのポリシーでも、許可なく有名人や公人の画像を生成することは禁止されています。

ケース3:他社のロゴや商標が意図せず含まれている

画像生成AIは、背景や小物の一部として、実在する企業のロゴや登録商標を意図せず描き込んでしまうことがあります。

例えば、「オフィスで働く人の画像」を生成した際に、PCの画面やデスクの上のマグカップに、実在する企業のロゴが描かれてしまうようなケースです。

これに気づかずに商用利用してしまうと、商標権の侵害を主張される可能性があります。

特に、自社の商品やサービスとは関係のない他社のロゴが入った画像を広告などに使用した場合、消費者に誤解を与えるとして問題になりやすいので、生成後は細部までよく確認することが重要です。

安全に商用利用するための7つのチェックリスト

ここからは、ChatGPTで生成した画像をビジネスで安全に利用するために、実践すべき7つのチェック項目をリスト形式で紹介します。

- ① OpenAIの最新の利用規約を必ず確認する

- ② 実在の人物・キャラクター・ロゴの生成は避ける

- ③ 著作権侵害を回避するプロンプトの書き方を実践する

- ④ 暴力的・差別的な表現など、禁止コンテンツを理解する

- ⑤ AIで生成した画像であることを明記する

- ⑥ 最終的には人の目で類似作品がないかチェックする

- ⑦ 不安な場合は弁護士などの専門家に相談する

これらのチェックリストを活用し、リスク管理を徹底しましょう。

① OpenAIの最新の利用規約を必ず確認する

画像を生成して利用する前には、必ず公式サイトで最新の規約を確認する習慣をつけましょう。

AIや著作権に関するルールは、技術の進歩とともに常に変化しています。

OpenAIの利用規約やコンテンツポリシーも、将来的に更新される可能性があります。

特に、商用利用の可否や禁止事項に関する項目は、重点的にチェックすることが重要です。

「以前は大丈夫だったから」という思い込みは捨て、常に最新の情報を参照するように心がけてください。

② 実在の人物・キャラクター・ロゴの生成は避ける

著作権やパブリシティ権、商標権の侵害リスクを根本的に避けるためには、プロンプトに実在の人物名、特定のキャラクター名、企業名や商品名などを含めないことが最も確実な方法です。

「〇〇(有名俳優)に似た人物」や「△△(アニメ作品)風のキャラクター」といった指示も、類似性が高くなるため避けるべきです。

オリジナルのコンセプトに基づき、具体的な固有名詞を使わずに、特徴や雰囲気を言葉で説明して画像を生成するようにしましょう。

これにより、意図しない権利侵害のリスクを大幅に低減できます。

③ 著作権侵害を回避するプロンプトの書き方を実践する

プロンプトの書き方を工夫することも、リスク回避に繋がります。

こちらはChatGPTへ的確な指示を出すための「深津式プロンプト」という有名な手法について解説した記事です。合わせてご覧ください。

例えば、「有名な画家〇〇のスタイルで」といった指示は、その画家の著作権が存続している場合、問題となる可能性があります。

代わりに、「印象派風のタッチで」「水彩画のような淡い色合いで」など、具体的なアーティスト名ではなく、画風やスタイル、技法を指定する言葉を選ぶのが安全です。

複数のスタイルを組み合わせたり、独創的な要素を加えたりすることで、特定の作品との類似性を下げ、オリジナリティの高い画像を生成しやすくなります。

④ 暴力的・差別的な表現など、禁止コンテンツを理解する

OpenAIのコンテンツポリシーでは、ヘイトスピーチ、ハラスメント、暴力の助長、成人向けコンテンツなど、生成が禁止されているコンテンツのカテゴリが定められています。

これらのポリシーに違反する画像を生成しようとすると、警告が表示されたり、アカウントが停止されたりする可能性があります。

商用利用はもちろんのこと、個人的な利用であっても、これらの禁止事項を理解し、遵守することが求められます。

倫理的な観点からも、社会的に不適切とされる画像の生成・利用は絶対に避けましょう。

こちらはOpenAIが定める利用ポリシー(Usage Policies)です。生成が禁止されているコンテンツの詳細について解説されています。合わせてご覧ください。 https://openai.com/policies/usage-policies/

⑤ AIで生成した画像であることを明記する

法的な義務ではありませんが、AIによって生成された画像であることを明記することは、トラブルを避ける上で有効な手段となり得ます。

例えば、ブログ記事やSNS投稿で画像を使用する際に、「この画像はAIによって生成されました」といったキャプションを添えることで、透明性を高めることができます。

これにより、閲覧者に誤解を与えるのを防ぎ、万が一、既存の作品と類似していると指摘された場合でも、意図的な盗用ではないことを示しやすくなります。

誠実な姿勢を示すことは、企業や個人の信頼性を守る上でも重要です。

⑥ 最終的には人の目で類似作品がないかチェックする

AIが生成した画像は、利用する前に必ず人間の目で最終チェックを行いましょう。

特に、作品の構図、キャラクターの服装や髪型、背景のオブジェクトなど、細部にわたって既存の作品と酷似している点がないかを確認します。

Googleの画像検索などのツールを使って、生成した画像と似たような画像がインターネット上に存在しないかを確認するのも有効な手段です。

この一手間をかけることで、気づかぬうちに著作権を侵害してしまうリスクを大きく減らすことができます。

⑦ 不安な場合は弁護士などの専門家に相談する

自社のサービスや重要な広告にAI生成画像を使用するなど、ビジネスへの影響が大きい場面で利用する場合や、権利関係に少しでも不安が残る場合は、弁護士や弁理士といった専門家に相談することをお勧めします。

専門家であれば、具体的な利用方法に基づいて法的なリスクを評価し、適切なアドバイスを提供してくれます。

トラブルが発生してから対処するよりも、事前に専門家の意見を聞いておく方が、結果的にコストや手間を抑えることに繋がります。

安心して事業を進めるための投資と考え、積極的に活用を検討しましょう。

こちらは米国著作権局のAIに関する取り組みをまとめた公式ページです。海外での著作権の動向を知りたい方は合わせてご覧ください。 https://www.copyright.gov/ai/

企業でChatGPTの画像生成を利用する際のガイドライン

ここからは、個人での利用よりもさらに慎重な判断が求められる、企業活動においてChatGPTの画像生成機能を利用する際のガイドラインを解説します。

- 社内向けの利用ルールを策定し周知徹底する

- 生成画像の管理・チェック体制を構築する

- ChatGPT Enterpriseなど法人向けプランを検討する

- 万が一の訴訟リスクに備えておく

これらの体制を整えることで、従業員が安心してAIを活用できる環境を作り、企業全体のリスクを管理することができます。

社内向けの利用ルールを策定し周知徹底する

まず、企業としてAI生成画像の利用に関する明確なルール(ガイドライン)を策定することが不可欠です。

このガイドラインには、商用利用が許可される範囲、プロンプト作成時の禁止事項(有名人やキャラクター名の使用禁止など)、生成画像のチェック手順、AI生成であることの明記ルールなどを具体的に盛り込みます。

そして、作成したガイドラインを全従業員に周知徹底し、研修などを通じて理解を深めてもらうことが重要です。

これにより、従業員の個人的な判断によるリスク発生を防ぎます。

生成画像の管理・チェック体制を構築する

法務部門やコンプライアンス部門など、専門知識を持つ部署や担当者によるチェック体制を構築しましょう。

従業員が生成した画像を、誰でも自由に公開・利用できる状態は非常に危険です。

具体的には、生成された画像を公開前に必ず申請し、チェック担当者が著作権や商標権などの侵害リスクがないかを確認するフローを設けます。

誰が、いつ、どのようなプロンプトで画像を生成し、どのように利用したのかを記録・管理する台帳を作成することも、後のトラブル発生時のために有効です。

ChatGPT Enterpriseなど法人向けプランを検討する

法人向けプランは、入力したデータがAIの学習に使われないようプライバシーが保護されているほか、セキュリティ機能が強化されています。

企業で本格的にChatGPTを活用する場合、法人向けプランである「ChatGPT Enterprise」の導入を検討する価値があります。

さらに、OpenAIが著作権侵害で訴えられた場合に、企業を保護する「著作権シールド」のような補償プログラムが提供されているサービスもあります。

コストはかかりますが、企業のコンプライアンスとセキュリティを確保する上で大きなメリットがあります。

万が一の訴訟リスクに備えておく

どれだけ慎重に利用していても、著作権侵害で訴えられるリスクをゼロにすることはできません。

そのため、万が一の事態に備えておくことも企業のリスク管理として重要です。

具体的には、AI利用に関する賠償責任保険(サイバー保険など)への加入を検討することが挙げられます。

また、顧問弁護士と連携し、実際に訴訟が起きた際の対応フローをあらかじめ準備しておくことも有効です。

最悪の事態を想定し、備えを万全にしておくことで、迅速かつ適切な対応が可能になります。

他の画像生成AIとの著作権・商用利用ルールの違い

ChatGPT(DALL-E 3)以外にも、さまざまな画像生成AIサービスが存在します。それぞれ著作権や商用利用のルールが異なるため、利用するサービスの規約を正しく理解することが重要です。

- Midjourney:商用利用は有料プランが必須

- Stable Diffusion:自由度は高いが自己責任の範囲も広い

- Adobe Firefly:学習データがクリーンで商用利用に安心

ここでは、代表的な3つの画像生成AIとChatGPTとの違いを比較解説します。

Midjourney:商用利用は有料プランが必須

「Midjourney」は、非常に高品質で芸術的な画像を生成できることで人気のサービスです。

Discordというチャットアプリを通じて利用します。

Midjourneyの大きな特徴は、無料プランでは生成した画像の商用利用が許可されていない点です。

商用利用するためには、有料プランへの加入が必須となります。

有料プランに加入すれば、生成した画像の所有権はユーザーに与えられますが、ここでも他者の権利を侵害しないという基本的なルールは同様に適用されます。

クオリティを重視し、商用目的で利用する場合は、有料プランの契約を検討しましょう。

こちらはMidjourneyの利用規約(Terms of Service)です。商用利用に関する詳細な条件が記載されています。合わせてご覧ください。 https://docs.midjourney.com/hc/en-us/articles/32083055291277-Terms-of-Service

Stable Diffusion:自由度は高いが自己責任の範囲も広い

「Stable Diffusion」は、オープンソースで提供されている画像生成AIです。

そのため、基本的には誰でも無料で利用でき、生成した画像の商用利用も原則として可能です。

しかし、自由度が高い反面、利用に関する責任はすべてユーザー自身が負うことになります。

使用するモデル(学習済みデータ)によっては、著作権のある画像が多く含まれている可能性もあり、他のサービス以上に生成物のチェックが重要になります。

技術的な知識があり、自己責任の範囲を十分に理解した上で、細心の注意を払って利用する必要がある、上級者向けの選択肢と言えるでしょう。

こちらはStability AIが公開しているライセンスに関する公式ページです。Stable Diffusionの利用条件について詳しく解説されています。合わせてご覧ください。 https://stability.ai/license

Adobe Firefly:学習データがクリーンで商用利用に安心

アドビが提供する「Adobe Firefly」は、商用利用における安全性を特に重視している画像生成AIです。

最大の特徴は、学習データにアドビが運営するストックフォトサービス「Adobe Stock」の画像や、著作権が切れたパブリックドメインの画像のみを使用している点です。

これにより、既存の著作物を意図せず複製してしまうリスクが大幅に低減されています。

さらに、アドビは生成されたコンテンツに対して、特定の条件下で企業が著作権侵害で訴えられた場合に補償を提供する制度も設けており、企業が安心して商用利用できる環境が整っています。

こちらはAdobe Fireflyの公式FAQです。学習データや商用利用の安全性について詳しく解説されています。合わせてご覧ください。 https://helpx.adobe.com/firefly/web/get-started/learn-the-basics/adobe-firefly-faq.html

【応用編】ビジネスでの画像生成活用アイデア

ChatGPTの画像生成機能は、著作権ルールを正しく理解すれば、ビジネスのさまざまな場面で強力なツールとなります。

- ブログやSNS投稿のアイキャッチ画像を作成する

- プレゼン資料や企画書に挿絵を入れる

- Webサイトのメインビジュアルやバナーを制作する

ここでは、具体的な活用アイデアを3つ紹介します。

これらを参考に、自社のビジネスにどう活かせるかを考えてみてください。

ブログやSNS投稿のアイキャッチ画像を作成する

企業のオウンドメディアや公式SNSアカウントの運営において、読者やユーザーの目を引くアイキャッチ画像は非常に重要です。

これまではフリー素材サイトから探したり、デザイナーに依頼したりする必要がありましたが、ChatGPTを使えば、記事や投稿のテーマに合った画像を瞬時に、かつ大量に生成できます。

「未来的な都市でロボットがコーヒーを飲んでいる風景」といった具体的なイメージを、コストをかけずに形にできるため、コンテンツ制作のスピードと質を大幅に向上させることが可能です。

プレゼン資料や企画書に挿絵を入れる

ChatGPTで生成したイラストや図解を挿絵として加えることで、内容を視覚的に分かりやすくし、相手の理解を助けることができます。

テキストばかりのプレゼンテーション資料や企画書は、単調で伝わりにくいことがあります。

例えば、新しいサービスのコンセプトを説明するスライドに、そのサービスを利用しているユーザーのイメージ画像を添えるだけで、より具体的で魅力的な提案になります。

伝えたいメッセージに合わせてオリジナルの画像をその場で生成できるため、資料作成の効率が格段にアップします。

Webサイトのメインビジュアルやバナーを制作する

Webサイトの第一印象を決めるメインビジュアルや、キャンペーンを告知する広告バナーの制作にも、ChatGPTは活用できます。

デザイナーに依頼する前の、デザインの方向性を探るためのラフ案(たたき台)として複数のパターンを生成したり、小規模なキャンペーン用のバナーを迅速に作成したりといった使い方が考えられます。

これにより、デザイン制作のコストと時間を削減しつつ、多様なビジュアル表現を試すことが可能になります。

ただし、企業のブランドイメージに関わる重要な部分なので、最終的にはデザイナーによる調整や品質チェックを行うのが望ましいでしょう。

ChatGPTの画像生成と著作権に関するよくある質問

最後に、ChatGPTの画像生成と著作権に関して、特に多く寄せられる質問とその回答をまとめました。

- 生成した画像は本当に自由に使っていいですか?

- 有名人の画像を作ってSNSにアップしても大丈夫?

- アニメキャラクターに似た画像を生成した場合の著作権はどうなりますか?

- 生成した画像にクレジット表記は必要ですか?

これまでの内容の復習も兼ねて、疑問点を最終確認しておきましょう。

生成した画像は本当に自由に使っていいですか?

OpenAIの規約上、生成した画像の権利はユーザーにあり、商用利用を含め自由に使えます。

ただし、その自由は「他者の権利を侵害しない」という大前提に基づいています。

生成した画像が既存の著作物、商標、あるいは個人の肖像権などを侵害していないか、最終的な確認と利用の責任はすべてユーザーにあります。

「自由」と「無責任」は違うということを理解し、本記事で解説したチェックリストなどを活用して、慎重に利用してください。

有名人の画像を作ってSNSにアップしても大丈夫?

許可なく有名人の画像を生成し、SNSなどにアップロードする行為は絶対に避けるべきです。

これは著作権の問題だけでなく、本人の肖像から生じる経済的利益を守る「パブリシティ権」の侵害にあたる可能性が非常に高い行為です。

ファンアートの文脈であっても、本人のイメージを損なったり、商業的な利用と見なされたりした場合には、法的なトラブルに発展するリスクがあります。

OpenAIのポリシーでも禁止されているため、絶対に行わないでください。

アニメキャラクターに似た画像を生成した場合の著作権はどうなりますか?

生成された画像が、特定のアニメキャラクターと酷似している場合、そのキャラクターの著作権を侵害していると判断される可能性が高いです。

元のキャラクターが持つ独自の特徴(服装、髪型、表情など)が色濃く反映されており、誰が見てもそのキャラクターだと認識できるような画像を無断で商用利用した場合、著作権者から利用の差し止めや損害賠償を請求されるリスクがあります。

個人で楽しむ範囲を超えて公開・利用することは、非常に危険な行為です。

生成した画像にクレジット表記は必要ですか?

OpenAIは、ChatGPTで生成した画像に対して、クレジット表記を義務付けてはいません。

そのため、表記なしで利用しても規約違反にはなりません。

しかし、前述の通り、透明性を確保し、誠実な姿勢を示すために「AIによる生成画像」であることを任意で明記することは推奨されます。

特に、報道やジャーナリズムの文脈で利用する際には、読者に誤解を与えないためにも、AI生成であることを注記するのが望ましいでしょう。

利用するメディアや文脈に応じて、表記するかどうかを判断するのがよいでしょう。

その画像、訴えられますか?ChatGPT利用前に知るべき著作権の罠

ChatGPTの画像生成、便利だからと安易に会社のブログやSNSで使っていませんか。実はその手軽さの裏には、思わぬ法的リスクが潜んでいます。日本の文化庁はAI生成物の著作権について特定の指針を示しており、知らずに利用すると、意図せず他者の権利を侵害してしまう可能性があります。

この記事では、なぜChatGPTで生成した画像が商用利用可能なのに危険が伴うのか、その理由を文化庁の見解やOpenAIの規約を基に解説します。企業のコンプライアンス担当者必見の、安全なAI画像活用のための知識です。

「AIが作ったものに著作権はない」は本当か?

多くの人が誤解していますが、「AI生成物だから著作権はフリー」という考えは危険です。文化庁の見解では、AIはあくまで道具であり、人間がプロンプトなどに創作的な工夫を凝らした結果生まれた画像には、著作権が発生する可能性があるとされています。

つまり、あなたの指示次第で、あなたに権利がある画像が生まれるかもしれないのです。しかし、問題はAIの学習データです。AIはインターネット上の膨大な画像を学習しており、その中には著作権で保護されたキャラクターやアート作品も含まれています。

そのため、あなたが生成した画像が、偶然にも既存の作品と酷似してしまうリスクが常に存在します。これに気づかず商用利用すれば、著作権者から訴訟を起こされる可能性があるのです。便利なツールを安全に使うためには、この「偶然の類似」というリスクを理解し、対策を講じることが不可欠です。

引用元:

文化庁は、AIが自律的に生成したものは著作物とは言えないとしつつも、人が思想感情を創作的に表現するための「道具」としてAIを使用したと認められる場合には、その生成物に著作権が成立する可能性があるとの考え方を示しています。(文化庁「AIと著作権に関する考え方について」2024年)

まとめ

企業が画像生成AIをビジネスに活用しようとする際、著作権侵害のリスクや、商用利用の範囲が不明確である点が大きな障壁となっています。従業員が個々の判断で画像を生成・利用することで、企業全体が意図しないコンプライアンス違反のリスクに晒されるケースも少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、ブログ記事のアイキャッチ画像生成はもちろん、その記事の執筆、SNS投稿文の作成、さらには企画書の挿絵作成まで、コンテンツ制作に関わる様々な業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「AI画像の社内利用ガイドラインをどう作ればいいか」といった具体的な悩みを持つ初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“安全な生成AI活用”を体験し、御社のコンテンツ制作を次のステージへと進めましょう。