「ChatGPTで作成した文章が、AIによるものだとバレないか心配…。」

「高精度なChatGPT判定ツールがあるなら知りたい。」

こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?

本記事では、無料で使えるおすすめのChatGPT判定ツールから、より高精度な有料ツール、さらにはAI判定を回避するための文章作成のコツまで、幅広く解説しました。

大学のレポートやビジネスシーンでの利用を考えている方は、AIが生成した文章をそのまま使うことのリスクも理解しておく必要があります。

ぜひ最後までご覧いただき、適切なツール選びと文章作成の参考にしてください。

ChatGPT判定ツールとは?AIだとバレる仕組みと精度を解説

ChatGPTをはじめとする生成AIが作成した文章は、便利な一方で、その利用が問題となる場面も増えています。ここでは、なぜ文章の判定が必要なのか、AIの文章を判定する仕組み、そしてツールの精度と限界について解説します。

こちらは、AIが生成したテキストの文体的な特徴であるパープレキシティやバースティネスについて詳細に分析した研究論文です。合わせてご覧ください。 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12503764/

なぜChatGPTで書いた文章の判定が必要なのか

ChatGPTで生成された文章の判定が必要とされる背景には、教育現場やビジネスシーンでの「不正利用」を防ぐ目的があります。

例えば、学生がレポートや論文をすべてAIに書かせて提出した場合、本来評価されるべき学生自身の思考力や文章力を正しく測ることができません。

また、Webコンテンツの世界では、独自性や専門性が低いAI生成コンテンツが大量に作られることで、検索エンジンの品質が低下したり、誤った情報が拡散したりするリスクも懸念されています。

こうした理由から、文章が人間によって書かれたものか、AIによって生成されたものかを区別する必要性が高まっています。文章のオリジナリティと信頼性を担保するために、判定ツールの役割はますます重要になっているのです。

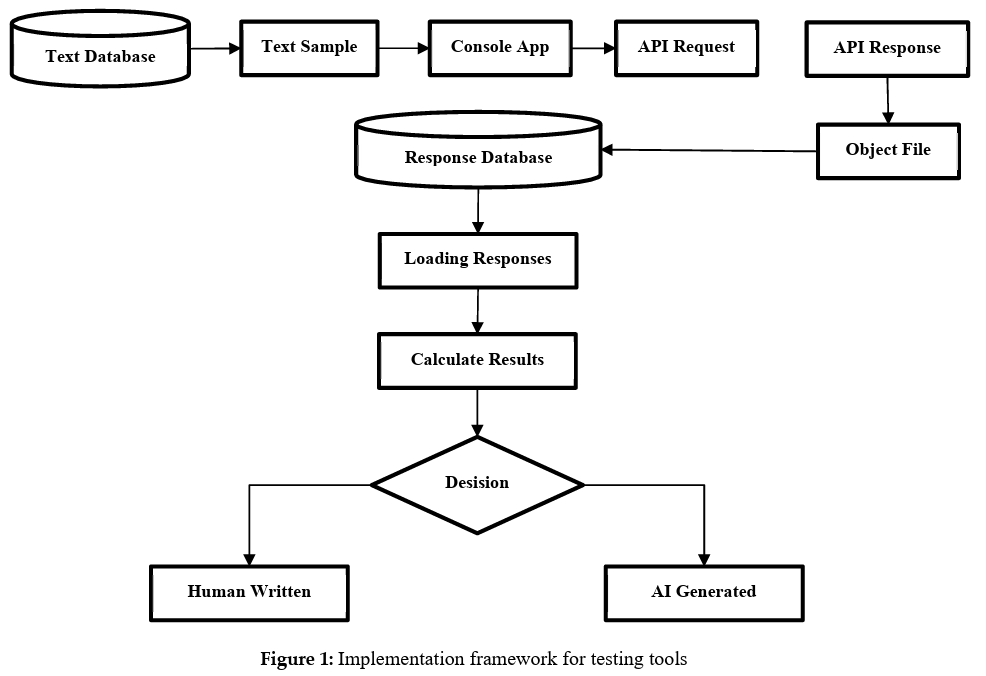

AIの文章を判定する仕組み

AIの文章を判定するツールは、主に文章の「複雑さ」と「ばらつき」という2つの指標を分析しています。

これらは専門用語で「パープレキシティ(Perplexity)」と「バースティネス(Burstiness)」と呼ばれます。

パープレキシティは、文章の予測しにくさを示す指標です。AIが生成する文章は、文法的に正しく、論理的な流れを持つ傾向がありますが、その反面、次に来る単語が予測しやすい、つまり「ありきたり」な表現になりがちです。パープレキシティが低い文章ほど、AIによって生成された可能性が高いと判断されます。

一方、バースティネスは、文の長さや構造の多様性を示す指標です。人間が書く文章は、短い文と長い文が混在し、表現にも自然な「ゆらぎ」があります。AIの文章は文の長さが均一になりやすいため、バースティネスが低いとAIらしいと判定される傾向にあります。

これらの指標に加え、単語の出現頻度や文法のパターンなどを総合的に分析し、AIが生成した確率を算出するのが、判定ツールの基本的な仕組みです。

こちらはChatGPTの基本的な仕組み(言語モデル、学習方法など)についてわかりやすく解説した記事です。 合わせてご覧ください。

判定ツールの精度と限界

ChatGPT判定ツールの精度は向上し続けており、中には99%以上の高い精度を謳うツールも存在します。

特に、AIが生成した文章をそのまま使用した場合は、かなりの高確率で検出が可能です。

しかし、判定ツールは完璧ではありません。人間が書いた文章であっても、表現が平易で単調な場合はAIが書いたと誤判定(偽陽性)される可能性があります。逆に、AIが生成した文章を人間が大幅にリライトしたり、個人的な経験を加えたりした場合は、ツールが見抜けなくなる(偽陰性)こともあります。

また、多くのツールは英語の判定を主眼に開発されているため、日本語の文章に対する精度はまだ発展途上な面もあります。特に、表現の nuances や文脈の理解が求められる日本語では、英語ほどの精度が出ない場合があることを理解しておく必要があります。ツールの判定結果はあくまで参考の一つとし、最終的には人間の目で確認することが重要です。

こちらは、様々なAIテキスト検出手法を体系的にレビューし、その性能と限界を評価した論文です。合わせてご覧ください。 https://arxiv.org/pdf/2310.01423

【無料】ChatGPT判定ツールおすすめ7選

手軽に利用できる無料のChatGPT判定ツールは、AIが生成した文章かどうかをチェックしたい場合に非常に便利です。ここでは、日本語に対応しており、無料で利用できるおすすめのツールを7つ紹介します。それぞれのツールの特徴を理解し、目的に合ったものを選びましょう。

GPTZero

GPTZeroは、教育者や学生を中心に広く利用されている代表的なAI判定ツールです。

文章の複雑性(パープレキシティ)や変動性(バースティネス)を分析し、AIが生成した確率をパーセンテージで表示します。

アカウント登録なしでも利用できますが、登録することで月間10,000語まで無料でチェックできるようになります。テキストを直接貼り付けるだけでなく、WordやPDFなどのファイルをアップロードして判定することも可能です。

シンプルなインターフェースで使いやすく、結果も視覚的に分かりやすいのが特徴です。AIが生成したと判定された部分はハイライト表示されるため、どの部分を修正すればよいかの参考にもなります。手軽にAI文章のチェックを始めたい方に最初におすすめしたいツールです。

こちらは、教育現場におけるGPTZeroの精度を具体的に検証した学術論文です。合わせてご覧ください。 https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1482073.pdf

ZeroGPT

ZeroGPTもまた、広く使われている無料のAI判定ツールです。高い精度を誇り、AIが生成したテキストの割合をパーセンテージで示してくれます。

このツールの特徴は、一度に最大20,000文字までという、無料で利用できるツールの中では比較的大量のテキストを判定できる点です。アカウント登録も不要で、サイトにアクセスしてテキストを貼り付けるだけですぐに結果を確認できます。

判定結果画面では、AIによって書かれた可能性が高い部分がハイライトされます。シンプルで直感的な操作性が魅力で、長文のブログ記事やレポートなどを手早くチェックしたい場合に非常に役立ちます。世界中の数百万人のユーザーに利用されており、信頼性も高いツールの一つです。

Writer.com AI Content Detector

Writer.com AI Content Detectorは、コンテンツ制作プラットフォーム「Writer」が提供する無料のAI判定ツールです。

企業向けのサービスを展開している企業が開発しているだけあり、その精度には定評があります。

このツールは、文章がAIによって生成されたものか、人間によって書かれたものかを判定し、「Human-generated content」か「AI-generated content」かという形で結果を表示します。非常にシンプルな作りで、アカウント登録も不要なため、誰でも手軽に利用できます。

ただし、一度に判定できる文字数には制限があるため、長い文章をチェックしたい場合は、複数回に分ける必要があります。特定の文章の一部がAIっぽいと感じた際に、その部分だけを切り取って素早く確認する、といった使い方に向いています。

Sapling AI Detector

Sapling AI Detectorは、顧客対応向けのAIアシスタントなどを開発しているSaplingが提供する無料ツールです。

GPT-3やその後継モデルによって生成された文章を検出することに特化しています。

テキストを入力すると、文章全体および各文がAIによって生成された確率をパーセンテージで表示します。AIが生成した可能性が高い部分は赤くハイライトされるため、どの部分がAIらしいと判断されたのかが一目で分かります。

比較的短い文章(50単語以上推奨)でも高い精度で判定できるとされています。シンプルなインターフェースで動作も軽快なため、手早く文章をチェックしたい場合に便利です。こちらもアカウント登録不要で、気軽に試すことができます。

OpenAI Text Classifier

OpenAI Text Classifierは、ChatGPTの開発元であるOpenAI社がかつて提供していた公式の判定ツールです。

自社で開発したAIモデルの文章を判定するため、その信頼性は高いとされていました。

しかし、残念ながら2023年7月をもって、精度の低さを理由に提供が中止されています。AIモデルの進化に伴い、AIが生成した文章と人間が書いた文章を見分けることがますます困難になっていることが背景にあります。

今後、より精度の高い新たなツールがOpenAIからリリースされる可能性もありますが、現時点では利用できない点に注意が必要です。公式ツールという安心感がありましたが、現在は他の代替ツールを利用する必要があります。

undetectable AI

undetectable AIは、AI判定を回避することに特化したユニークなツールです。このツールは、AIが生成した文章を読み込み、より人間らしい自然な文章に書き換える(リライトする)機能を持っています。

単なるAI判定ツールとしてだけでなく、AIが書いたと判定されにくい文章を作成するためのアシスタントとしても利用できるのが最大の特徴です。複数のAI判定ツール(GPTZero、Copyleaksなど)でチェックし、どのツールでも人間が書いたと判定されるような文章を目指してリライトを行います。

無料プランでは機能に制限がありますが、AI判定を回避したいという明確な目的がある場合には非常に強力なツールとなります。AIの文章をベースにしつつ、オリジナリティの高いコンテンツを作成したいユーザーにおすすめです。

Smodin

Smodinは、AIによる文章判定機能に加え、盗作チェック、リライト、文章生成など、多彩な機能を備えた統合的なライティングアシスタントツールです。

AI判定機能は無料で利用でき、日本語にも対応しています。テキストを貼り付けるだけで、AIが生成した文章の可能性を判定してくれます。無料プランでは週に5回までという利用回数の制限がありますが、多機能性を考慮すると非常に有用です。

特に学生にとって、レポート作成時の盗作チェックとAI利用のチェックを一つのツールで完結できる点は大きなメリットでしょう。文章作成に関するさまざまな作業をサポートしてくれるため、ライティングの効率を総合的に高めたい方におすすめのツールです。

【有料】高精度なChatGPT判定ツールおすすめ4選

無料ツールでも十分に役立ちますが、より高い精度や高度な機能、そして信頼性を求めるのであれば、有料ツールの導入がおすすめです。ここでは、特に教育機関や企業での導入実績が豊富な、高精度な有料ChatGPT判定ツールを4つ紹介します。

Copyleaks

Copyleaksは、盗作チェックツールとして長年の実績を持つサービスであり、その技術を応用したAI判定機能は非常に高い精度を誇ります。

公式サイトによると、99%以上の精度と0.2%という低い誤検知率を実現しているとされています。

このツールは、ChatGPTを含む様々な生成AIモデルに対応しており、新しいモデルが登場するたびにアップデートが行われます。そのため、常に最新のAI技術に対応した判定が可能です。

月額7.99ドルから利用できる有料プランでは、より高度なスキャンモデルにアクセスでき、精度の高い判定結果を得られます。また、Google Chromeの拡張機能も提供されており、ブラウザ上で手軽に文章をチェックできる利便性も魅力です。教育機関やWebメディアなど、コンテンツの独創性が厳しく問われる場面で特に信頼性の高いツールです。

Turnitin

Turnitinは、世界中の教育機関で最も広く導入されている盗作検知システムの一つです。

学生が提出するレポートや論文のオリジナリティをチェックするために利用されており、その一機能としてAIが生成した文章の検出機能も提供されています。

長年にわたって蓄積された膨大な学術論文データベースとの照合により、単純なコピペだけでなく、巧妙な言い換えや引用の不正も見抜くことができます。AI判定機能も同様に、学術的な文章の文脈を理解した上で、AI特有のパターンを検出することに長けています。

個人で直接契約するというよりは、大学や学校などの組織単位で導入されることがほとんどです。そのため、学生の場合は、自身の大学がTurnitinを導入しているかどうかを確認してみるとよいでしょう。教育現場における不正防止という観点では、最も信頼されているツールの一つです。

こちらは、教育現場で広く使われるTurnitinのAI検出機能について、特に英語学習者の文章に対するバイアス(誤判定)の可能性を調査した研究です。合わせてご覧ください。 https://arxiv.org/pdf/2305.18081

Winston AI

Winston AIは、AIコンテンツ検出に特化して開発されたツールで、特に教育者やWebコンテンツ制作者向けに設計されています。

高い精度を誇り、AIが生成した文章を99%以上の確率で検出できると謳っています。

このツールの特徴は、分かりやすいインターフェースと詳細なレポート機能です。文章全体がAIによって生成された確率を示すだけでなく、文章中のどの部分がAIらしいかを視覚的にハイライト表示してくれます。これにより、修正すべき箇所を簡単に見つけることができます。

手書きの文章を撮影してアップロードするOCR(光学文字認識)機能も備えており、デジタルテキスト以外のコンテンツもチェック可能です。無料トライアルも提供されていますが、本格的に利用する場合は有料プランへの登録が必要です。コンテンツの品質管理を徹底したいプロフェッショナルにおすすめのツールです。

isgen.ai

isgen.aiは、シンプルで直感的な操作性が特徴のAI判定ツールです。主にGPTシリーズやBard(現Gemini)などの主要な生成AIに対応しています。

アカウント登録不要で手軽に試すことができますが、無料プランでは月間の文字数に制限があります。有料プランに登録することで、より多くの文字数を判定できるようになり、詳細な分析レポートも利用可能になります。

シンプルな機能に絞られているため、AI判定だけに特化して利用したい場合に適しています。検出結果の概要だけでなく、文章の細かな解析も提供してくれるため、AIらしさをなくすためのリライト作業の参考にもなります。他の多機能ツールは必要なく、純粋にAI判定の精度を求めるユーザーに適した選択肢です。

判定ツールの精度を実際に検証!ChatGPTの文章はバレるのか?

ChatGPT判定ツールが実際にどの程度の精度を持つのかは、多くの人が気になるところでしょう。ここでは、ChatGPT(GPT-5モデルを想定)が生成した文章、人間が執筆した文章、そしてAIの文章を人間がリライトした場合の3つのパターンで、判定結果がどう変わるかを検証します。

ChatGPTが生成した文章の判定結果

まず、ChatGPTに「AI技術の将来性」というテーマで500文字程度の文章を生成させ、それを複数の判定ツールでチェックします。

この場合、多くの高精度な判定ツール(例:GPTZero, Copyleaks)は、90%以上の確率で「AIによって生成された文章」であると正しく判定する可能性が非常に高いです。これは、AIが生成する文章には、前述した「パープレキシティ」や「バースティネス」において、特有のパターンが現れやすいためです。

特に、生成された文章を全く修正せずにそのまま使用した場合、ツールに「見破られる」確率は格段に上がります。文法的に完璧で、よどみなく論理的な文章ほど、かえってAIらしいと判断されやすいのです。この結果から、ChatGPTが生成した文章をそのまま提出・公開することには大きなリスクが伴うことがわかります。

人間が執筆した文章の判定結果

次に、人間が同じ「AI技術の将来性」というテーマで、自身の言葉で500文字程度の文章を執筆し、それを判定ツールにかけます。

理想的には、すべてのツールが「人間によって書かれた文章」と判定すべきですが、実際にはツールによって結果が分かれることがあります。特に、事実を淡々と述べるような客観的な文章や、平易な言葉で簡潔にまとめられた文章は、AIが生成したと誤判定(偽陽性)されることがあります。

これは、人間が書く文章の多様性をツールが完全に学習しきれていないことを示しています。感情的な表現や個人的な体験談、あえて論理を飛躍させたような表現が含まれている文章ほど、人間らしいと判定されやすい傾向にあります。このことから、判定ツールの結果は100%正確ではないという限界も理解しておく必要があります。

ChatGPTの文章をリライトした場合の判定結果

最後に、ChatGPTが生成した文章を人間がリライトし、判定ツールでチェックします。

リライトの程度によって結果は大きく変わりますが、単語の言い換えや語尾の修正といった簡単な手直しだけでは、依然として多くのツールが「AIの可能性が高い」と判定するでしょう。

しかし、文章の構成を大きく変えたり、具体的な事例や個人的な意見を大幅に追加したりするなど、文章の根本から手を入れた場合は、ツールが「人間が書いた」と判定する確率が高まります。

AI判定を回避するためには、表面的な修正だけでなく、文章に「自分らしさ」を吹き込む作業が不可欠です。AIをアイデア出しや下書きのツールとして活用し、最終的には自分の言葉で磨き上げるというプロセスが、ツールの検出を回避し、かつ質の高いコンテンツを作成するための鍵となります。

こちらはChatGPTを利用して文章をリライトする方法やプロンプトのコツについて解説した記事です。 合わせてご覧ください。

AI判定を回避!ChatGPTにバレない文章を作成する7つのコツ

ChatGPT判定ツールを完全に欺くことは難しいかもしれませんが、いくつかのコツを実践することで、AIが生成したと判定される確率を大幅に下げることができます。ここでは、より人間らしく、オリジナリティのある文章を作成するための7つの具体的な方法を紹介します。

こちらは、AIが生成した文章を人間らしく書き換えることでAI検出を回避する「敵対的攻撃」と呼ばれる技術について研究した論文です。合わせてご覧ください。 https://arxiv.org/abs/2404.01907

コツ1:具体的な体験談や意見を加える

AI判定を回避する最も効果的な方法の一つは、あなた自身の具体的な体験談や個人的な意見を文章に盛り込むことです。

AIは、一般的な事実や情報をまとめるのは得意ですが、個人の経験に基づいたユニークなエピソードをゼロから生み出すことはできません。

例えば、「私が以前、このプロジェクトで経験したことですが…」といった形で実体験を挿入したり、「このデータを見て、私は〇〇だと考えます」のように独自の視点からの考察を加えたりすることで、文章に深みと独自性が生まれます。

このような個人的な要素は、AIには模倣できない「人間らしさ」の根源です。事実だけでなく、あなたの感情や思考を織り交ぜることで、文章はより生き生きとし、AI判定ツールに見抜かれにくくなります。

コツ2:文章の表現を豊かにする

AIが生成する文章は、文法的に正しくても表現が単調になりがちです。同じような言い回しや接続詞が繰り返される傾向があるため、意識的に表現のバリエーションを豊かにすることが重要です。

例えば、「しかし」という接続詞が多用されている場合は、「一方で」「とはいえ」「ところが」など、文脈に合わせて他の言葉に置き換えてみましょう。文末の表現も、「〜です」「〜ます」が続く場合は、「〜でしょう」「〜と考えられます」「〜かもしれません」といったように変化をつけることで、文章のリズムが良くなります。

同義語を積極的に活用したり、比喩や擬人化といった表現技法を取り入れたりするのも効果的です。表現を豊かにするだけで、文章の機械的な印象が薄れ、人間が書いたような自然な流れが生まれます。

こちらはAIライティングのメリット、デメリット、具体的な活用事例について詳しく解説した記事です。 合わせてご覧ください。

コツ3:専門的な言葉や最新情報を取り入れる

ChatGPTなどのAIは、学習データに含まれる情報を基に文章を生成します。そのため、非常にニッチな専門用語や、リリースされたばかりの最新情報、あるいは特定のコミュニティでしか通じないスラングなどを正確に使うことは苦手な場合があります。

文章の中に、意図的に専門性の高い用語や、最近のニュースで話題になった固有名詞などを盛り込むことで、AIが生成した文章との差別化を図ることができます。ただし、読者が理解できないような言葉を多用するのは避けるべきです。

あくまで文脈に沿った形で、適切に専門用語や最新情報を加えることがポイントです。これにより、文章の権威性や信頼性が高まると同時に、一般的な情報で構成されがちなAIの文章とは一線を画すことができます。

コツ4:必ず自分の言葉で編集・リライトする

ChatGPTから出力された文章を、そのまま使わないことが鉄則です。AIが生成した文章はあくまで「下書き」や「素材」と捉え、必ず自分の言葉で全面的に編集・リライトするプロセスを挟みましょう。

単語を入れ替えるだけでなく、文章の構造そのものを見直すことが重要です。段落の順番を入れ替えたり、複数の文を一つにまとめたり、逆に一つの長い文を短い文に分割したりすることで、AI特有の整然としすぎた構成を崩すことができます。

特に、文章の導入部分と結論部分は、AIの定型的な表現が出やすい箇所です。この部分を自分自身の個性的な言葉で書き直すだけでも、文章全体の印象は大きく変わります。自分の思考を通して文章を再構築する作業が、AI判定を回避する上で不可欠です。

コツ5:複数の言語で翻訳してから修正する

これは少しテクニカルな方法ですが、AIが生成した日本語の文章を一度別の言語(例えば英語)に翻訳し、それをさらに日本語に再翻訳するという手法があります。

機械翻訳を複数回経由させることで、元の文章の構造や単語の選び方が崩れ、AI特有のパターンが失われやすくなります。ただし、この方法だけでは不自然な日本語になってしまう可能性が高いです。

そのため、再翻訳された日本語の文章を、最終的に自分の手で自然な表現に修正・リライトする必要があります。手間はかかりますが、元の文章の痕跡を消し、AI判定を回避する効果は比較的高くなります。文章の構成に完全に行き詰まった際に試してみる価値のある方法です。

コツ6:比喩やユーモアを交える

人間らしい文章の大きな特徴の一つに、比喩やユーモアのセンスが挙げられます。AIも比喩表現を使うことはできますが、それは既存のパターンを学習した結果であり、人間のように独創的で気の利いた比喩を生み出すのは苦手です。

文章の中に、あなた独自のユニークな比喩や、文脈に合った軽いユーモアを交えることで、文章は格段に人間味を帯びてきます。例えば、「この問題は、まるで出口のない迷路のようだ」といった比喩は、読者の理解を助けるとともに、書き手の個性を感じさせます。

ただし、ユーモアは使いどころが難しく、文脈や読者層によっては不適切になる場合もあります。全体のトーンを壊さない範囲で、効果的に取り入れることができれば、AIには真似のできない魅力的な文章になるでしょう。

コツ7:出力された文章を鵜呑みにしない

ChatGPTは非常に高性能ですが、その情報が常に正確であるとは限りません。時には、事実と異なる情報を生成したり(ハルシネーション)、古い情報を提示したりすることがあります。

出力された文章の内容を鵜呑みにせず、必ずファクトチェック(事実確認)を行う習慣をつけましょう。特に、統計データや固有名詞、歴史的な出来事などについては、信頼できる情報源(公的機関のウェブサイトや専門家の論文など)を参照して、その正確性を自分の目で確かめることが重要です。

このファクトチェックと修正のプロセスを経ることで、結果的に文章の品質が向上し、AIが生成しただけではない、信頼性の高いコンテンツになります。これはAI判定を回避するだけでなく、コンテンツ制作者としての責任でもあります。

こちらは、AIが事実と異なる情報を生成するハルシネーションなど、生成AIが抱える倫理的な課題について包括的にまとめた記事です。合わせてご覧ください。 https://research.aimultiple.com/generative-ai-ethics/

ツールなしでAIが書いた文章を見分ける方法

ChatGPT判定ツールは便利ですが、ツールがなくても、いくつかのポイントに注意することでAIが書いた文章を見分けることは可能です。人間の文章が持つ特徴とAIの文章が持つ傾向を知ることで、その違いを直感的に感じ取れるようになります。

感情や個人的な経験が含まれているか

人間が書く文章には、多くの場合、書き手の感情や個人的な経験が自然ににじみ出ています。喜び、悲しみ、驚きといった感情の起伏や、「私はこう感じた」「こんな経験をした」といった主観的な記述は、文章に人間味を与える重要な要素です。

一方、AIが生成する文章は、客観的で中立的なトーンで書かれることが多く、感情的な表現や個人的なエピソードが欠けている傾向があります。文章を読んでみて、どこか冷たく、書き手の顔が見えないような印象を受ける場合は、AIが書いた可能性を疑ってみるとよいでしょう。

もちろん、学術論文のように客観性が求められる文章もありますが、ブログ記事やエッセイなどで感情や経験が一切感じられない場合は、AIによる生成を判断する一つの手がかりとなります。

文章の構成や流れが自然か

AIは、論理的に整った構成の文章を生成することを得意としています。「序論→本論→結論」や「第一に〜、第二に〜」といった、非常に分かりやすく、ある意味で「完璧すぎる」構成は、かえってAIらしさを感じさせることがあります。

人間が書く文章は、もう少し自由で、時には話が脱線したり、思いつきで話題が転換したりすることがあります。こうした構成上の「ゆらぎ」や「遊び」が、文章に自然なリズムとリアリティを与えます。

もし文章の流れが一本調子で、あまりにも綺麗に整理されすぎていると感じたなら、それはAIが書いたサインかもしれません。完璧な論理構成よりも、多少の不完全さの中にこそ、人間らしい思考の跡が見えるのです。

不自然な定型文や繰り返しがないか

AIは、特定の言い回しや定型文を繰り返して使用する癖があります。例えば、「〜することが重要です」「〜と言えるでしょう」といった表現や、同じ接続詞が何度も出てくる場合は注意が必要です。

また、文脈に合わない不自然な敬語や、過度に丁寧すぎる表現が使われている場合も、AIによる生成が疑われます。AIは、学習データに含まれる様々な文体を混ぜ合わせてしまうことがあるため、時としてちぐはぐな印象の文章を生み出すことがあります。

文章全体を読んでみて、特定のフレーズが不自然に繰り返されていないか、文体が不自然に変化していないかを確認することも、AIが書いた文章を見分けるための有効な方法です。人間の文章は、もっと多様な語彙と表現で書かれているはずです。

ChatGPT判定ツールを使う際の注意点

ChatGPT判定ツールは非常に便利ですが、その利用にあたってはいくつかの注意点があります。特に、教育現場やビジネスシーンで利用する場合は、ツールの特性と限界を正しく理解しておくことが重要です。

レポートや論文で使用する際のリスク

学生がレポートや論文を執筆する際に、ChatGPT判定ツールを利用して自分の文章をチェックすること自体に問題はありません。しかし、その目的が「いかにしてAIの利用を隠すか」ということであれば、本末転倒です。

多くの教育機関では、AIによる文章の丸写しを不正行為と見なしています。判定ツールをかいくぐるテクニックを駆使するよりも、AIをあくまで思考を深めるための補助ツールとして活用し、最終的には自分の言葉で文章を構築するという誠実な姿勢が求められます。

また、前述の通り、判定ツールは人間が書いた文章をAIと誤判定する可能性もあります。もし教員からAIの使用を指摘された場合は、ツールの誤判定の可能性も念頭に置きつつ、自分の執筆プロセスを正直に説明できるようにしておくことが大切です。

こちらは、学術的な誠実性に対してChatGPTがどのような影響を与え、教育機関はどのような対策が必要かについて論じた論文です。合わせてご覧ください。 https://www.frontiersin.org/journals/education/articles/10.3389/feduc.2024.1465703/full

ビジネス文書のチェックで気をつけること

ビジネスシーンで判定ツールを利用する際は、情報漏洩のリスクに注意が必要です。無料のオンライン判定ツールに、企業の機密情報や個人情報を含む文章を安易に貼り付けるべきではありません。

ツールによっては、入力されたテキストデータをサービスの改善のために利用する場合があります。機密性の高い文書をチェックする場合は、セキュリティポリシーが明確で、入力データを保存・二次利用しないと明記している信頼性の高いツールを選ぶか、法人向けのセキュリティが確保されたプランを利用することが不可欠です。

また、取引先や顧客に提出する文章がAIによって書かれたと判断されることは、企業の信頼性を損なう可能性があります。特に、独自のノウハウや分析が求められる提案書などでは、安易にAIに頼らず、担当者の知見を込めた文章を作成することが重要です。

こちらは企業が生成AIを導入する際の社内規定の策定ポイントについて詳しく解説した記事です。 合わせてご覧ください。

誤判定の可能性を理解し、結果を鵜呑みにしない

最も重要な注意点は、ChatGPT判定ツールの結果を絶対的なものとして鵜呑みにしないことです。

これまで述べてきたように、ツールには誤判定の可能性があります。AIが書いた文章を見逃すこともあれば、人間が書いた文章をAIだと判定することもあります。

判定結果は、あくまで「AIが生成した確率」を示す参考値として捉えるべきです。特に、AIスコアが中程度の微妙な判定だった場合は、その結果だけで結論を出すのは危険です。

最終的には、文章の内容、文脈、そして書き手の意図を総合的に考慮し、人間の目で判断を下すことが不可欠です。ツールはあくまで補助的な役割であり、人間の思考と判断を代替するものではないということを常に心に留めておきましょう。

ChatGPTの文章判定に関するよくある質問

ここでは、ChatGPTの文章判定に関して、多くの人が抱く疑問についてQ&A形式で回答します。

ChatGPTで書いた文章はコピペするとバレますか?

はい、非常に高い確率でバレます。ChatGPTで生成された文章をそのままコピー&ペーストして使用した場合、本記事で紹介したようなAI判定ツールにかけると、ほぼ確実に「AIによって生成された」と判定されます。

AIが生成する文章には、単語の選び方や文の構造に統計的な偏りがあり、ツールはこれらのパターンを検出することに長けています。特に、何の修正も加えていない文章は、ツールにとって最も検出しやすい対象です。

レポートやブログ記事などで使用する際は、必ず自分の言葉でリライトし、独自の情報を付け加えるなど、大幅な編集を行う必要があります。安易なコピペは不正行為や著作権の問題につながるリスクがあるため、絶対に避けるべきです。

日本語の判定精度は英語と比べてどうですか?

一般的に、日本語のAI文章判定の精度は、英語に比べるとまだ発展途上であると言われています。多くの判定ツールは英語圏で開発されており、主に英語のデータセットで学習しているため、英語の文章に対して最適化されています。

日本語は、英語とは文法構造や表現の多様性が大きく異なります。同音異義語や文脈に依存する表現が多いため、AIがそのニュアンスを完全に理解し、人間らしい自然な文章を生成することも、逆にツールがそれを見分けることも、より複雑で困難になります。

しかし、技術の進歩は著しく、日本語に対応した高精度なツールも増えてきています。現時点では英語ほどの精度ではないかもしれませんが、今後、日本語の判定精度も着実に向上していくと考えられます。精度の違いを理解しつつも、日本語だからバレないだろうと安易に考えるのは危険です。

完全にAI判定を回避する方法はありますか?

残念ながら、「絶対に100%」AI判定を回避できる保証された方法はありません。AI判定ツールの技術も日々進化しており、より巧妙なAI生成文を見抜けるようになってきています。

しかし、本記事で紹介した「AI判定を回避する7つのコツ」を実践することで、AIと判定される確率を限りなくゼロに近づけることは可能です。特に重要なのは、AIの生成物をあくまで「下書き」として捉え、そこに自分の体験、意見、独自の表現を加えて全面的に再構築することです。

AIを思考のパートナーとし、アイデアの壁打ちや情報収集に活用しつつ、最終的な文章の責任は自分自身が持つという意識が大切です。文章に「あなたらしさ」が込められていれば、それはもはやAIの文章ではなく、あなたのオリジナルな作品と言えるでしょう。ツールによる判定を過度に恐れるのではなく、質の高いコンテンツを作成することに集中するのが最も建設的です。

その文章、AI作とバレてませんか?ChatGPT判定の仕組みと“人間超え”ライティング術

ChatGPTで作成した文章、実はAIによって作られたものだと簡単に見抜かれているかもしれません。便利さの裏で、あなたの文章の信頼性が失われているとしたら…?

スタンフォード大学の研究などで分析されているように、AIが生成する文章には、人間にはない特有の「癖」が存在します。ツールは、文章の予測しやすさを示す「パープレキシティ」と、表現の多様性を示す「バースティネス」という指標を分析し、AIらしさを見抜いているのです。この仕組みを知らずにAIの文章をそのまま利用すると、次のようなリスクに繋がる可能性があります。

- コンテンツの評価が低下する:独自性が低いと判断され、検索エンジンなどから評価されない。

- 信頼を失う:安易な利用が発覚し、読者や顧客からの信頼を失う。

- 思考力が鈍化する:AIに頼り切ることで、自ら文章を練り上げる力が衰える。

しかし、AIを「下書きのパートナー」として賢く利用し、人間ならではの価値を吹き込むことで、これらのリスクを回避し、むしろ文章の質を向上させることが可能です。本記事では、AI判定の仕組みから、判定を回避しつつ質の高い文章を作成するための具体的なテクニックまでを解説します。

引用元:

AIが生成したテキストは、統計的に予測可能なパターンを持つ傾向がある。スタンフォード大学のHuman-Centered Artificial Intelligence (HAI) が発表した「AI Index Report 2023」では、AI検出器がこれらのテキストの特性(パープレキシティやバースティネスなど)を識別する能力について言及されている。

まとめ

企業がコンテンツマーケティングや資料作成で生成AIを活用する機会は増えていますが、その一方で、AIが生成した文章をそのまま使うことによる品質の低下や、独自性の欠如が新たな課題となっています。

社員一人ひとりが高度なAIライティング技術を習得するには時間がかかり、「どうすればAIに人間らしい、質の高い文章を作らせられるのかわからない」と感じている担当者も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、ブログ記事の執筆やプレスリリースの作成、SNS投稿文の生成など、様々なライティング業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的に質の高い文章を作成できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「AIをどう業務に活かせばいいかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

プロンプトエンジニアリングなどの専門知識がなくても、すぐに業務で使える文章を生成できる設計なので、コンテンツ作成の効率化と品質向上を同時に実現できる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“質の高いAIライティング”を体験し、御社の情報発信力を一気に加速させましょう。