「ChatGPTで社内文書の検索ができるらしいけど、具体的にどうやるの?」

「自社に導入してみたいけど、セキュリティやコスト面が心配…。」

こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?

本記事では、ChatGPTを社内文書検索に活用する仕組みや具体的なメリット、導入方法から注意点、さらには実際の成功事例まで網羅的に解説しました。

この記事を読めば、あなたの会社でもChatGPTを活用した最先端のナレッジマネジメントを実現する方法がわかります。

きっと役に立つと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。

ChatGPT 社内文書検索とは?革新的な仕組みを解説

ChatGPTを社内文書検索に活用することで、従来の検索システムとは一線を画す、革新的な情報アクセス体験が実現します。

単にキーワードに一致するファイルを探すだけでなく、AIが文書の内容を深く理解し、対話を通じて最適な答えを導き出してくれるのが最大の特徴です。

ここでは、その仕組みを理解するために、以下の3つのポイントを解説します。

- ChatGPTの基本機能と社内文書検索への応用

- 従来の社内検索システムが抱える課題

- ChatGPTが社内文書検索をどう変えるのか

それでは、1つずつ順に解説します。

ChatGPTの基本機能と社内文書検索への応用

ChatGPTは、OpenAIによって開発された大規模言語モデル(LLM)です。

人間のように自然な文章を生成したり、要約したり、質問に答えたりする能力を持っています。

この高度な言語理解能力を社内文書検索に応用することで、文書内に書かれている文脈や意味をAIが理解できるようになります。

例えば、「昨年度のマーケティング戦略に関する報告書はどこ?」といった自然な言葉での質問に対して、該当する文書を的確に探し出し、さらにはその要約まで提示してくれるようになります。

これにより、従業員は必要な情報へ迅速にたどり着けるのです。

ChatGPTの仕組みについて、さらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。 https://taskhub.jp/useful/chatgpt-explanation/

従来の社内検索システムが抱える課題

多くの企業で利用されている従来の社内検索システムには、いくつかの共通した課題が存在します。

その代表的なものが、キーワード検索への依存です。

ファイル名や本文に特定のキーワードが含まれていないと、関連情報であっても検索結果に表示されません。

また、「〇〇のやり方」といった抽象的な検索には弱く、結局は一つひとつのファイルを開いて中身を確認する手間が発生していました。

情報が社内の様々なサーバーやクラウドストレージに散在している場合、横断的な検索ができず、サイロ化されたナレッジが有効活用されないという問題も深刻です。

ChatGPTが社内文書検索をどう変えるのか

ChatGPTを組み込んだ社内文書検索システムは、これらの従来課題を根本から解決します。

AIが文書全体の意味や文脈を理解するため、キーワードが完全一致しなくても、関連性の高い情報を探し出すことが可能です。

「新入社員向けのオンボーディング資料をまとめて」といった曖昧な指示や、「AプロジェクトとBプロジェクトの進捗の違いを教えて」といった複雑な質問にも、AIが複数の文書を横断的に分析し、整理された形で回答を生成します。

まるで優秀なアシスタントと対話するように検索ができるため、情報検索の体験が劇的に向上し、業務効率を大幅に改善します。

ChatGPT 社内文書検索を導入する5つのメリット

ChatGPTを活用した社内文書検索システムの導入は、企業に多くのメリットをもたらします。

情報検索の効率化はもちろん、組織全体の生産性向上やナレッジの共有促進にも繋がります。

ここでは、導入によって得られる具体的なメリットを5つ紹介します。

- 自然な言葉(自然言語)での検索が可能になる

- 曖昧・複雑な質問でも意図を汲み取って回答してくれる

- 対話形式で関連情報を深掘りできる

- 膨大な量の社内文書からでも瞬時に情報へアクセスできる

- 部署を横断した情報共有とナレッジ活用を促進する

これらのメリットが、日々の業務をどのように変えるのか見ていきましょう。

メリット①:自然な言葉(自然言語)での検索が可能になる

最大のメリットは、Google検索のように自然な言葉で情報を探せるようになる点です。

従来のシステムのように、検索キーワードの選定に頭を悩ませる必要がなくなります。

例えば、「出張費の精算方法について知りたい」と入力するだけで、関連する社内規程や申請フローのマニュアルなどをシステムが自動で探し出してくれます。

これにより、ITリテラシーに関わらず誰もが簡単に必要な情報へアクセスできるようになり、従業員一人ひとりの自己解決能力を高めることができます。

メリット②:曖昧・複雑な質問でも意図を汲み取って回答してくれる

ChatGPTは、質問者の意図を汲み取る能力に長けています。

そのため、漠然とした質問や複数の要素を含む複雑な問いに対しても、的確な回答を返すことが可能です。

「最近の競合の動向について何か新しい情報ある?」といった曖昧な質問に対して、関連する市場調査レポートや議事録を横断的に検索し、最新の情報を要約して提示してくれます。

わざわざ複数の関係者に尋ねたり、様々なフォルダを探し回ったりする手間が省け、意思決定のスピードアップに貢献します。

メリット③:対話形式で関連情報を深掘りできる

一度の検索で終わらないのも、ChatGPTを活用した検索システムの特徴です。

AIからの回答に対して追加の質問を重ねることで、対話しながら情報を深掘りしていくことができます。

例えば、最初に「A製品の仕様書を見せて」と検索し、提示された仕様書について「この機能の具体的な利用シーンは?」と追加で質問すると、AIが関連する導入事例やマニュアルから答えを探してくれます。

この対話的なプロセスを通じて、より深い知識や新たな気づきを得ることができ、ナレッジの活用レベルが向上します。

メリット④:膨大な量の社内文書からでも瞬時に情報へアクセスできる

企業には、日々膨大な量の文書が蓄積されていきます。

報告書、議事録、マニュアル、契約書など、その種類は多岐にわたります。

ChatGPT社内文書検索システムは、これらの膨大なデータの中からでも、必要な情報を瞬時に探し出すことができます。

AIが事前に全ての文書を読み込んで整理しているため、人間では到底不可能なスピードで検索を実行します。

これにより、過去の貴重なナレッジが埋もれることなく、いつでも活用できる状態になります。

メリット⑤:部署を横断した情報共有とナレッジ活用を促進する

情報は特定の部署や個人に偏在しがちで、組織全体での有効活用が難しいという課題があります。

ChatGPT社内文書検索は、部署の垣根を越えた情報共有を促進します。

営業部門が作成した提案書に含まれる顧客の声を、開発部門が製品改善のヒントとして活用するなど、これまで見過ごされてきた連携が可能になります。

組織全体のナレッジがスムーズに流通することで、新たなイノベーションが生まれやすい土壌が育まれ、企業全体の競争力強化に繋がります。

ChatGPT 社内文書検索における課題と注意点

ChatGPTを社内文書検索に導入することは多くのメリットをもたらしますが、一方でいくつかの課題や注意点も存在します。

特にセキュリティや情報の正確性については、導入前に十分な対策を検討しておく必要があります。

ここでは、事前に把握しておくべき4つの主要な課題について解説します。

- 課題①:セキュリティリスクと情報漏洩対策

- 課題②:回答精度の担保とハルシネーション(嘘の回答)対策

- 課題③:社内データへの追加学習やチューニングの必要性

- 課題④:導入・運用にかかるコスト

これらの課題を理解し、適切な対策を講じることが成功の鍵となります。

課題①:セキュリティリスクと情報漏洩対策

社内文書には、機密情報や個人情報など、外部への漏洩が許されない情報が数多く含まれています。

OpenAIが提供するChatGPTの標準サービスにこれらの情報をアップロードすると、AIの学習データとして利用されてしまうリスクが懸念されます。

そのため、法人利用では入力したデータが学習に使われないAPI連携や、Azure OpenAI Serviceのようなセキュリティが強化されたプラットフォームを利用することが不可欠です。

また、従業員ごとのアクセス権限を適切に設定し、役職や部署に応じて閲覧できる情報を制御する仕組みも重要になります。

課題②:回答精度の担保とハルシネーション(嘘の回答)対策

ChatGPTは、時に「ハルシネーション」と呼ばれる、事実に基づかないもっともらしい嘘の情報を生成することがあります。

社内文書検索において誤った情報が提示されると、業務上の混乱や誤った意思決定に繋がる恐れがあります。

この対策として、AIが回答を生成する際に、その根拠となった社内文書の箇所を明記させることが有効です。

ユーザーは出典元をワンクリックで確認できるため、情報の真偽を容易に検証できます。

これにより、AIの回答を鵜呑みにすることなく、あくまで業務を支援するツールとして正しく活用することができます。

こちらはAIのハルシネーションを防ぐ具体的な方法について解説した記事です。 合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/use-case/chatgpt-prevent-hallucination/

課題③:社内データへの追加学習やチューニングの必要性

ChatGPTは幅広い知識を持っていますが、自社の専門用語や独自の業務フロー、社内文化といった固有のコンテキストは理解していません。

そのため、導入初期の段階では、AIが質問の意図を正確に理解できず、期待した回答が得られないことがあります。

これを解決するためには、自社の文書データをAIに追加学習させたり、業界用語や社内用語の辞書を整備したりするなどのチューニング作業が必要になる場合があります。

導入後も継続的に利用状況をモニタリングし、回答精度を改善していく運用が求められます。

課題④:導入・運用にかかるコスト

ChatGPT社内文書検索システムの導入には、初期開発コストやツールのライセンス費用、そして継続的な運用コストが発生します。

自社でゼロから開発する場合は高度な専門知識を持つ人材が必要となり、多額の投資が必要になる可能性があります。

既存のAI検索サービスを利用する場合でも、月額利用料やデータ量に応じた従量課金が発生します。

導入によって得られる業務効率化の効果や生産性向上の度合いを事前にシミュレーションし、費用対効果を慎重に見極めることが重要です。

ChatGPTの利用における全体的な注意点やリスクについては、こちらの記事で詳しく解説しています。 合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/useful/chatgpt-caveat/

ChatGPT 社内文書検索を実現する3つの導入方法

ChatGPTを活用した社内文書検索システムを導入するには、主に3つの方法が考えられます。

それぞれにメリット・デメリットがあり、企業の技術力や予算、求めるセキュリティレベルに応じて最適な方法を選択する必要があります。

ここでは、代表的な3つの導入方法を紹介します。

- 自社で独自の社内文書検索ツールを開発する

- RAG(Retrieval-Augmented Generation)ツールを活用する

- 既存のAI搭載型エンタープライズサーチを利用する

自社の状況に合った方法を見つけるための参考にしてください。

方法①:自社で独自の社内文書検索ツールを開発する

一つ目は、AIエンジニアや開発チームを擁する企業向けの方法で、自社の要件に合わせて完全にオリジナルの検索ツールを開発するアプローチです。

この方法の最大のメリットは、セキュリティポリシーや既存システムとの連携など、自社の事情に完璧にフィットしたシステムを構築できる点です。

デザインや機能の自由度が非常に高く、独自のチューニングを施すことで、極めて高い精度の検索エンジンを実現できる可能性があります。

ただし、開発には高度な専門知識と多くの時間、そして高額なコストが必要となるため、導入のハードルは最も高いと言えるでしょう。

方法②:RAG(Retrieval-Augmented Generation)ツールを活用する

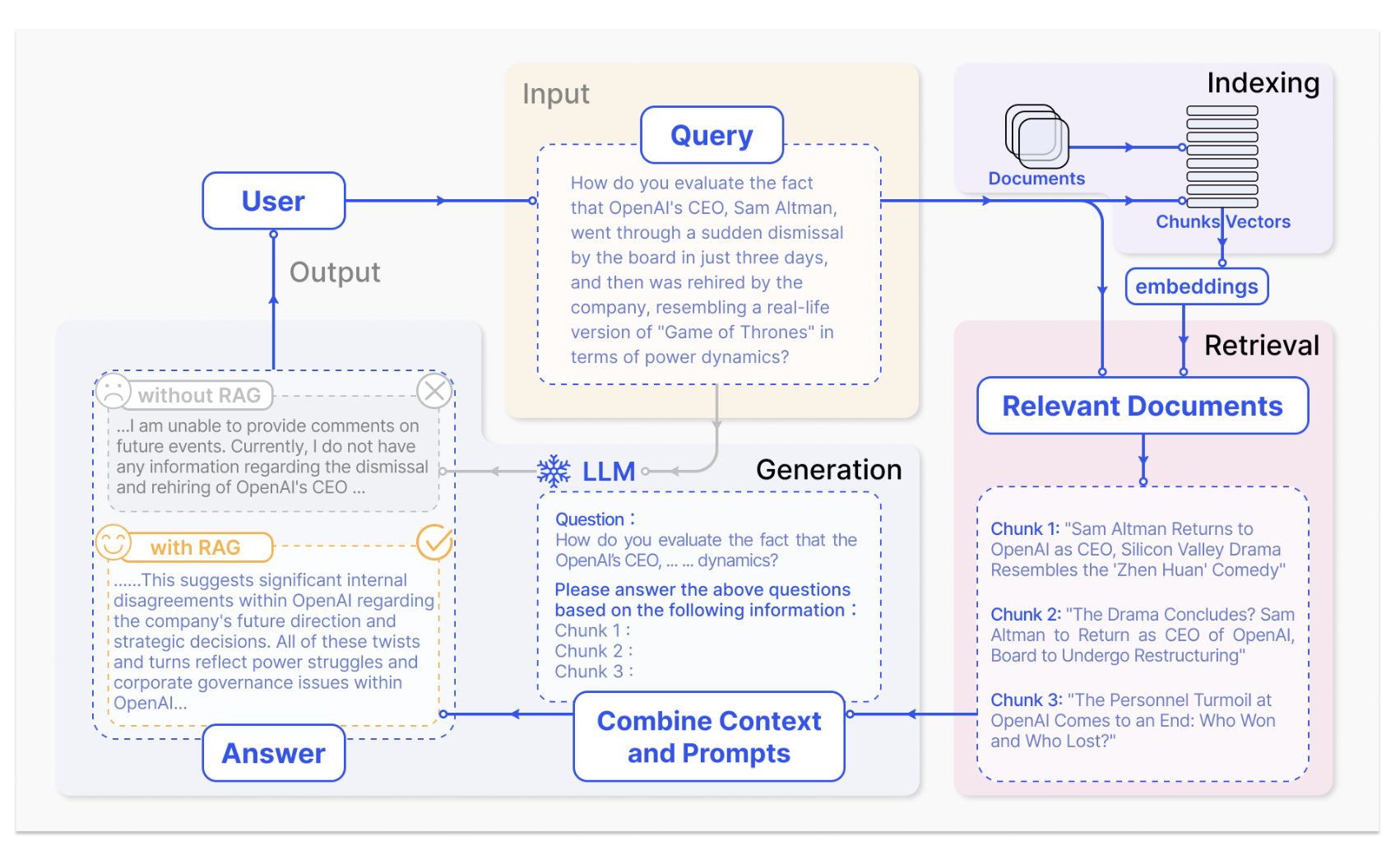

RAG(Retrieval-Augmented Generation)は、ChatGPTのような生成AIと情報検索技術を組み合わせる手法です。

この仕組みを利用したツールやプラットフォームを活用することで、比較的容易に自社データに対応した検索システムを構築できます。

RAGは、ユーザーからの質問に関連する社内文書をまず検索し、その内容を参考情報としてChatGPTに与え、回答を生成させます。

この方法により、ChatGPTが知らない社内情報についても、ハルシネーションを抑制しながら正確に回答することが可能になります。

多くのAI関連企業がRAGソリューションを提供しており、自社開発に比べてコストと時間を抑えながら導入できます。

RAGの実装方法にはいくつかのアプローチがあります。こちらの技術ブログでは、具体的な実装方法の比較が行われており、技術的な理解を深めるのに役立ちます。 合わせてご覧ください。

https://tech-lab.sios.jp/archives/43741

方法③:既存のAI搭載型エンタープライズサーチを利用する

最も手軽に導入できるのが、すで製品として提供されているAI搭載型のエンタープライズサーチ(企業内検索)サービスを利用する方法です。

これらのサービスは、ChatGPTをはじめとする高性能なAIを組み込んでおり、契約後すぐに利用を開始できます。

専門知識はほとんど不要で、管理画面から社内データをアップロードしたり、連携設定をしたりするだけで、高機能な検索環境が手に入ります。

セキュリティ対策や運用保守もサービス提供事業者に任せられるため、情報システム部門の負担を軽減できる点も大きなメリットです。

まずはスモールスタートで試してみたい、という企業に最適な選択肢です。

【図解】ChatGPT 社内文書検索の仕組みと実現のステップ

ChatGPTがどのようにして社内文書の内容を理解し、質問に答えているのでしょうか。

その裏側では、「RAG(Retrieval-Augmented Generation)」という技術が重要な役割を果たしています。

ここでは、その仕組みを実現するための主要な3つのステップを、図解をイメージしながら分かりやすく解説します。

- ステップ①:社内文書のベクトル化(情報のデータ化)

- ステップ②:ユーザーの質問に関連する文書を高速で抽出

- ステップ③:抽出情報をもとにChatGPTへ与えるプロンプトを構築

この流れを理解することで、AI検索の精度をどう高めていけば良いかのヒントが見えてきます。

ステップ①:社内文書のベクトル化(情報のデータ化)

まず最初に行うのが、社内に存在するWord、PDF、PowerPointなどの文書データをAIが処理できる形式に変換する作業です。

このプロセスを「ベクトル化」と呼びます。

具体的には、文書を意味のある塊(チャンク)に分割し、それぞれのチャンクが持つ意味や文脈を数値のベクトル(数値の羅列)に変換します。

似た意味を持つ単語や文章は、ベクトル空間上で近い位置に配置されることになります。

この事前準備により、AIは単なる文字列としてではなく、意味の近さで情報を比較できるようになります。

ステップ②:ユーザーの質問に関連する文書を高速で抽出

次に、ユーザーが検索ボックスに「昨年の株主総会の議事録は?」といった質問を入力します。

すると、システムはその質問文も同様にベクトル化します。

そして、質問のベクトルと、事前に準備しておいた全文書のベクトルを比較し、ベクトル空間上で最も距離が近い(つまり意味が最も近い)文書チャンクを複数、高速で探し出します。

これが検索の核となる部分で、従来のキーワード検索とは異なり、意味の類似性に基づいて関連文書を的確に抽出できる理由です。

ステップ③:抽出情報をもとにChatGPTへ与えるプロンプトを構築

最後に、前のステップで抽出された関連性の高い文書チャンクを「参考情報」として利用します。

システムは、「以下の参考情報を元に、ユーザーの質問『昨年の株主総会の議事録は?』に答えてください」という形式のプロンプト(指示文)を自動で組み立て、ChatGPTに送信します。

プロンプトを受け取ったChatGPTは、与えられた参考情報だけを元にして、自然で分かりやすい回答文を生成します。

この仕組みにより、ChatGPTが元々知らない社内情報であっても、まるで全てを記憶しているかのように正確な回答を返すことができるのです。

【企業別】ChatGPT 社内文書検索の導入成功事例

ChatGPTを活用した社内文書検索は、すでに多くの企業で導入が進み、具体的な成果を上げています。

ここでは、様々な業界における導入成功事例を3つピックアップして紹介します。

自社で導入する際の具体的な活用イメージを膨らませる参考にしてください。

- 【A社】問い合わせ対応工数を80%削減した文書分類・検索システム

- 【B社】ナレッジ共有を促進する情報共有プラットフォームの構築

- 【C社】マニュアル検索を効率化し新人教育の時間を大幅短縮

それぞれの企業がどのように課題を解決したのかを見ていきましょう。

【A社】問い合わせ対応工数を80%削減した文書分類・検索システム

大手製造業のA社では、社内規定や業務マニュアルに関する問い合わせがヘルプデスクに集中し、担当者の業務を圧迫していました。

そこで、膨大な量の規定文書をAIに学習させた社内文書検索システムを導入しました。

従業員がチャットボットに自然な言葉で質問を投げかけると、AIが関連する規定文書の該当箇所を瞬時に探し出し、回答を自動生成する仕組みです。

これにより、従業員はヘルプデスクに問い合わせることなく自己解決できるようになりました。

結果として、問い合わせ対応にかかる工数を80%も削減することに成功し、ヘルプデスク担当者はより専門的な業務に集中できるようになりました。

【B社】ナレッジ共有を促進する情報共有プラットフォームの構築

コンサルティングファームのB社では、過去のプロジェクトで得られた知見やノウハウが個人のPCや部署内のサーバーに散在し、組織としてのナレッジが有効活用されていないという課題を抱えていました。

そこで、社内のあらゆる文書を一元的に検索できるプラットフォームを構築しました。

ChatGPTの技術を活用することで、「〇〇業界向けのDX提案事例を探している」といった曖昧な要望に対しても、関連する過去の提案書や報告書を横断的に検索し、示唆に富んだ情報を提示できるようになりました。

これにより、コンサルタントは質の高い提案を効率的に作成できるようになり、組織全体の生産性向上に繋がっています。

【C社】マニュアル検索を効率化し新人教育の時間を大幅短縮

全国に店舗を展開する小売業のC社では、新入社員やアルバイトスタッフの教育に多くの時間を要していました。

特に、複雑なレジ操作や接客マニュアルに関する質問が頻繁に発生し、先輩スタッフの業務を中断させる原因となっていました。

そこで、タブレット端末からいつでも利用できるマニュアル検索システムを導入。

新人が「返品処理の方法は?」と話しかけるだけで、AIが動画付きのマニュアルや手順書を提示してくれるようにしました。

これにより、新人は先輩の手を借りずに自ら問題を解決できるようになり、教育担当者の負担が大幅に軽減され、新人スタッフが一人で業務をこなせるようになるまでの時間も大幅に短縮されました。

【比較】ChatGPT 社内文書検索ツールの使用例ビフォーアフター

ChatGPT社内文書検索ツールを導入すると、情報検索の体験はどのように変わるのでしょうか。

従来のキーワード検索と、ChatGPTを活用した対話型検索の具体的な違いを、ビフォーアフター形式で見ていきましょう。

この比較を通じて、導入後の業務がどれほど効率的になるかを具体的にイメージできるはずです。

Before:従来のキーワード検索では見つからなかった情報

これまでの社内ファイルサーバーや共有ドライブでの検索は、ファイル名や本文に含まれるキーワードに完全に依存していました。

例えば、「先月の西日本エリアの営業会議の資料」を探したい場合を考えてみましょう。

検索窓に「営業会議 西日本」と入力しても、ファイル名が「【重要】定例MTG議事録_20240730」のようになっていると、検索結果には表示されません。

結局、担当者に聞いたり、関連しそうなフォルダを一つひとつ開いて中身を確認したりと、多大な時間と手間がかかっていました。

After:「ChatGPT 社内文書検索」なら対話形式で必要な情報にたどり着ける

一方、ChatGPTを搭載した社内文書検索システムでは、体験が全く異なります。

同じように「先月の西日本エリアの営業会議の資料を探して」と、まるで人に話しかけるように入力します。

するとAIは、ファイル名だけでなく文書の中身全体を理解しているため、キーワードが一致しなくても「先月」「西日本」「営業会議」という文脈に合致する議事録ファイルを瞬時に探し出してくれます。

さらに、「その会議での決定事項を要約して」と追加で指示すれば、AIが議事録を読み込み、重要なポイントだけを箇条書きでまとめて提示してくれます。

このように、対話を重ねることで、探す手間なく、必要な情報そのものに直接たどり着けるのです。

あなたの会社のナレッジ、死んでませんか?ChatGPTが埋もれた情報を「宝」に変える仕組み

「あの資料、どこだっけ?」多くのビジネスパーソンが日常的に経験するこの時間。実は、この”探す時間”が企業の生産性を著しく低下させていることをご存知でしょうか。ある調査によれば、ナレッジワーカーは勤務時間の約20%を情報検索に費やしているという衝撃的なデータがあります。これは週に1日、ひたすら探し物をしているのと同じ計算になります。しかし、ChatGPTを代表とする生成AIの技術が、この長年の課題を根本から解決しようとしています。この記事では、AIがどのようにして社内に散在する膨大な文書を整理し、必要な情報を瞬時に引き出す「第二の脳」となり得るのか、そのメカニズムと可能性を解説します。

これまで私たちは、ファイル名や特定のキーワードを頼りに情報を探してきました。しかし、それでは文書の”中身”までを理解することはできず、結果として多くの貴重な情報が誰にも見つけられることなく眠っていました。生成AIを活用した検索システムは、人間のように言葉の「意味」や「文脈」を理解します。そのため、「先月のA社との会議で決まった今後のスケジュールを要約して」といった、まるでアシスタントに話しかけるような曖昧な指示でも、AIが複数の関連資料を横断的に読み解き、的確な答えを生成してくれるのです。これは単なる検索の効率化に留まりません。部署の垣根を越えて情報が結びつき、過去の成功事例や失敗から新たな知見が生まれ、組織全体の知識レベルを底上げする可能性を秘めているのです。

引用元:

IDCの調査によると、知識労働者は情報の検索に勤務時間の21.3%を費やしており、さらにそのうち44%は必要な情報を見つけられないことがあると報告されています。(IDC, “The High Cost of Not Finding Information,” 2001年)

まとめ

企業は情報検索にかかる時間の増大や、社内ナレッジがサイロ化し有効活用されないという課題を抱えています。生成AIを社内検索に活用することは、これらの課題を解決し、DXを推進する上で極めて有効な手段として注目されています。しかし、実際には「何から始めればいいかわからない」「セキュリティ面に不安がある」「AIを使いこなせる人材がいない」といった理由で、導入に踏み切れない企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、社内文書の検索や要約、議事録からのタスク抽出、さらには提案書の自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「AIをどう業務に活かせばいいのか」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。