「ChatGPTを導入して業務を効率化したいけど、具体的な活用方法がわからない…」

「他社ではどんな風にChatGPTを活用して成功しているのか、具体的な事例を知りたい」

こういった悩みや疑問を抱えているビジネスパーソンも多いのではないでしょうか?

本記事では、業界別・業務別に合計45もの豊富なChatGPT導入事例を徹底的に解説します。

さらに、導入効果や成功のポイント、そして安全に活用するための注意点まで網羅的にご紹介します。

この記事を最後まで読めば、自社の課題解決に繋がる具体的な活用イメージが湧き、ChatGPT導入への第一歩を踏み出せるはずです。

ビジネスを加速させるChatGPT導入事例の前に知るべき基礎知識

まずは、ChatGPTの導入事例を見ていく前に、基本的な知識をおさらいしましょう。

- ChatGPTとは?

- ChatGPTで何ができるのか?

- ChatGPTをビジネスで活用するメリット

これらの基礎を理解することで、各企業の導入事例がなぜ成功したのか、より深く理解できるようになります。

それでは、1つずつ見ていきましょう。

ChatGPTとは?

ChatGPTとは、米国のOpenAI社が開発した、人間のように自然な文章を生成できるAI(人工知能)チャットサービスです。

大規模言語モデル(LLM)と呼ばれる技術を基盤としており、インターネット上の膨大なテキストデータを学習することで、様々な質問への回答、文章の作成、要約、翻訳などを高い精度で行うことができます。

ユーザーが入力したテキスト(プロンプト)に対して、まるで人間と対話しているかのような自然な言葉で応答を返すのが大きな特徴です。

その汎用性の高さから、ビジネスシーンにおける業務効率化や新たなサービス開発など、幅広い分野での活用が期待されています。

ChatGPTで何ができるのか?

ChatGPTは、その高度な言語処理能力を活かして、非常に多岐にわたるタスクを実行できます。

日常的な情報収集から専門的な業務まで、様々なシーンで活躍します。

具体的には、以下のようなことが可能です。

- 質疑応答(調べ物、アイデア出し)

- 文章作成(メール、レポート、ブログ記事など)

- 文章の要約・校正・添削

- 多言語翻訳

- プログラミングのコード生成・デバッグ

- データ分析の補助

- 企画書やプレゼンテーションの構成案作成

これらの機能を組み合わせることで、これまで時間のかかっていた作業を大幅に短縮し、より創造的な業務に集中する時間を生み出すことができます。

ChatGPTをビジネスで活用するメリット

ChatGPTをビジネスに導入することには、多くのメリットが存在します。

最も大きなメリットは、定型的な業務や情報収集にかかる時間を大幅に削減し、生産性を飛躍的に向上させられる点です。

例えば、議事録の作成やメールの返信、日報の作成といった日常業務を自動化することで、従業員はより付加価値の高い業務にリソースを割くことができます。

また、市場調査やデータ分析の補助として活用すれば、迅速な意思決定や新たなビジネスチャンスの発見に繋がります。

さらに、24時間365日稼働する顧客対応チャットボットを構築したり、多言語対応のコストを削減したりと、コスト削減の観点からも大きなメリットが期待できるでしょう。

【メーカー・製造業】におけるChatGPT導入事例

ここからは、メーカー・製造業におけるChatGPT導入事例を紹介します。

- パナソニックコネクト:全従業員向けAIアシスタントサービス

- ダイキン工業:文章生成AIの専門組織を設立

- サントリー:CM案の生成に活用

- いすゞ自動車:グループ全従業員12万人が利用

- ブリヂストン:コミュニケーションツールと連携

これらの事例からは、業務効率化だけでなく、企画立案や社内コミュニケーション活性化への活用ヒントが見えてきます。

それでは、各社の取り組みを具体的に見ていきましょう。

パナソニックコネクト:全従業員向けAIアシスタントサービス

パナソニック コネクト株式会社は、全従業員約12,500人を対象に、マイクロソフト社の「Azure OpenAI Service」を活用したAIアシスタントサービス「ConnectAI」を導入しました。

このサービスは、社内データベースと連携しており、従業員は社内規定や製品情報に関する質問をAIに投げかけるだけで、迅速に回答を得ることができます。

資料作成や翻訳、プログラミングコードの生成などにも活用されており、導入後の社内アンケートでは、約8割の従業員が「業務効率が向上した」と回答しています。

特に、1日あたり30分以上の時間削減ができた従業員も3割にのぼり、全社的な生産性向上に大きく貢献している事例です。

ChatGPTに社内データを正確かつ安全に学習させる方法について知りたい方は、こちらの記事も合わせてご覧ください。社内データ活用事例や企業導入事例についても網羅的に解説しております。

ダイキン工業:文章生成AIの専門組織を設立

空調機器大手のダイキン工業株式会社は、文章生成AIの活用を全社的に推進するため、専門組織「文章生成AI活用タスクフォース」を設立しました。

この組織は、各部門から集まったメンバーで構成され、具体的な活用方法の検討や、利用ガイドラインの策定、社内への啓蒙活動などを担っています。

具体的な活用例としては、プレスリリースの草案作成や、社内文書の要約、技術文書の翻訳などが挙げられます。

専門組織を立ち上げることで、現場のニーズを的確に把握し、効果的な活用をスピーディーに展開する体制を構築しています。

全社を挙げてAI活用に取り組むことで、組織全体の競争力強化を目指しています。

サントリー:CM案の生成に活用

サントリーホールディングス株式会社では、クリエイティブ領域においてChatGPTを活用するユニークな試みを行っています。

同社は、主力商品である「サントリー天然水」のCMキャッチコピーや企画案の生成にChatGPTを活用しました。

AIに商品のコンセプトやターゲット層などの情報を与え、多数のアイデアを生成させます。

もちろん、最終的な判断やクリエイティブの仕上げは人間が行いますが、アイデア出しの初期段階でAIを活用することで、これまでになかった斬新な切り口や表現を発見するきっかけになっています。

この取り組みは、AIが人間の創造性を刺激し、共創することで新たな価値を生み出す可能性を示唆しています。

いすゞ自動車:グループ全従業員12万人が利用

いすゞ自動車株式会社は、国内外のグループ全従業員約12万人が利用できる対話型AI「AI-llow(あいろー)」を導入しました。

このツールは、文章の作成や要約、翻訳、アイデア出しといった一般的な業務に加え、プログラミングコードの生成など、専門的な業務にも活用されています。

グローバルに事業を展開する同社にとって、言語の壁を越えたスムーズなコミュニケーションは重要な課題です。

AI-llowの高度な翻訳機能を活用することで、海外拠点との連携を強化し、業務の効率化とスピードアップを図っています。

全社規模でのAI導入により、組織全体の生産性向上とイノベーション創出を加速させています。

ブリヂストン:コミュニケーションツールと連携

株式会社ブリヂストンは、社内のコミュニケーションツールである「Microsoft Teams」にChatGPTを連携させたAIチャットボットを導入しました。

従業員は普段使い慣れたTeamsのチャット画面から、気軽にAIに質問したり、作業を依頼したりすることができます。

この仕組みにより、従業員は新たなツールを導入する手間なく、シームレスにAIの支援を受けられるようになります。

例えば、会議の議事録作成を依頼したり、専門用語の意味を質問したりといった活用が進んでいます。

日常的なコミュニケーションの中にAIを組み込むことで、利用のハードルを下げ、全社的なAI活用の定着を促進している好事例です。

【金融・保険・証券】におけるChatGPT導入事例

次に、金融・保険・証券業界におけるChatGPT導入事例を見ていきましょう。

この業界では、セキュリティを確保しつつ、業務の正確性と効率性を高めるための活用が進んでいます。

- 三菱UFJフィナンシャル・グループ:全社員の業務で対話型AIを利用

- 三井住友フィナンシャルグループ:生成AI活用のための実証実験

- みずほフィナンシャルグループ:全行員向けの実証実験を開始

- 大和証券グループ:月間22万時間の業務時間削減

- 楽天証券:投資情報の提供に活用

- 三井住友海上火災保険:事故対応業務の品質向上

- 東京海上日動火災保険:プログラミング支援に活用

各社の取り組みから、金融業界特有の課題をAIでどう解決しているかが見えてきます。

三菱UFJフィナンシャル・グループ:全社員の業務で対話型AIを利用

株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(MUFG)は、グループ全社員を対象に、独自の対話型AI「MUFG AI Chat」を導入しました。

このAIは、マイクロソフト社のAzure OpenAI Serviceを基盤としており、MUFGの高いセキュリティ基準を満たすように設計されています。

企画書の草案作成や情報収集、翻訳、プログラミング支援など、幅広い業務で活用されています。

行内の情報やデータを学習させることで、より専門的な質問にも答えられるようにカスタマイズを進めています。

金融機関として最も重要視されるセキュリティを確保しながら、全社的な生産性向上を目指す先進的な取り組みです。

三井住友フィナンシャルグループ:生成AI活用のための実証実験

株式会社三井住友フィナンシャルグループ(SMBCグループ)は、グループ全体の生産性向上と顧客向けサービスの高度化を目指し、生成AIの活用に向けた大規模な実証実験を開始しました。

約4万5000人の国内グループ社員を対象に、ChatGPTなどの生成AIツールを提供し、様々な業務での活用を試みています。

実験では、資料作成や情報収集といった一般的な業務効率化に加え、顧客への提案内容の壁打ちや、金融市場の分析レポート作成など、より専門的な領域での活用可能性を探っています。

実証実験を通じて得られた知見を基に、効果的な活用方法やリスク管理体制を確立し、本格的な導入へと繋げていく計画です。

みずほフィナンシャルグループ:全行員向けの実証実験を開始

株式会社みずほフィナンシャルグループも、グループ内の全社員約4万5000人を対象に、生成AIの業務利用に関する実証実験を開始しました。

この実験では、社内文書の作成や情報収集、翻訳といった業務効率化を目的としています。

特に、金融機関として求められるコンプライアンスや情報セキュリティのリスクを検証することに重点を置いています。

行員が安全にAIを活用できる環境を整備するため、利用ガイドラインの策定や、セキュリティ対策が施されたプラットフォームの導入を進めています。

大規模な実証実験を通じて、安全かつ効果的なAI活用のモデルケースを構築しようとしています。

大和証券グループ:月間22万時間の業務時間削減

大和証券グループは、生成AIの活用により、月間で最大22万時間の業務時間削減という驚異的な成果を上げています。

同社は、全社員が利用できる独自のAIチャット「大和チャットAI」を導入しました。

主な活用用途は、情報収集、資料作成、翻訳、議事録作成など多岐にわたります。

特に、金融情報の収集や分析レポートの作成にかかる時間を大幅に短縮できたことが、大きな成果に繋がりました。

この成功事例は、金融業界における生成AI活用のポテンシャルを明確に示しており、多くの企業にとって重要な参考となるでしょう。

楽天証券:投資情報の提供に活用

楽天証券株式会社は、顧客向けのサービス向上を目的として、ChatGPTを活用した投資情報コンテンツの提供を開始しました。

「AIラクラク解説」と名付けられたこのサービスは、難しい経済ニュースや決算情報を、AIが投資初心者にも分かりやすい平易な言葉で解説してくれるものです。

AIが生成した解説文は、最終的にアナリストが監修することで、情報の正確性を担保しています。

この取り組みにより、顧客はより手軽に、かつ深く投資情報を理解できるようになり、投資判断の助けとなっています。

顧客エンゲージメントの向上と、投資の裾野を広げることに貢献している革新的な事例です。

三井住友海上火災保険:事故対応業務の品質向上

三井住友海上火災保険株式会社は、自動車保険の事故対応業務において、生成AIを活用する実証実験を行っています。

事故の状況や顧客とのやり取りを記録したテキストデータをAIが分析し、対応内容の要約や、適切なアドバイスをオペレーターに提示する仕組みです。

ベテラン担当者の知見やノウハウをAIに学習させることで、経験の浅い担当者でも質の高い対応が可能になることを目指しています。

これにより、顧客満足度の向上と、担当者の業務負担軽減を両立させることができます。

専門性が高く、複雑な判断が求められる業務においても、AIが強力なサポートツールとなり得ることを示す事例です。

東京海上日動火災保険:プログラミング支援に活用

東京海上日動火災保険株式会社は、社内のシステム開発業務の効率化を目的として、プログラミング支援に特化した生成AIツール「GitHub Copilot」を導入しました。

このツールは、開発者が書いているコードの文脈を理解し、次に来るべきコードを自動で提案してくれます。

簡単なコードの自動生成や、エラーの修正、テストコードの作成などをAIに任せることで、開発者はより複雑で創造的な部分に集中できるようになります。

これにより、開発スピードの向上と、システムの品質向上を同時に実現しています。

保険業界という伝統的な業界においても、最先端のAI技術を積極的に取り入れ、DXを推進している好例です。

こちらは英国の金融業界団体がまとめた、金融セクターにおける生成AIの具体的なユースケースやリスク管理に関するレポートです。合わせてご覧ください。

【教育・学術】におけるChatGPT導入事例

教育や学術研究の分野でも、ChatGPTの活用が広まっています。

ここでは、代表的な2つの導入事例を紹介します。

- ベネッセホールディングス:グループ社員約15,000人向けのAIチャット

- 立命館大学:英語教育にChatGPTを活用

これらの事例からは、教育コンテンツの作成や、学習支援ツールとしてのAIの可能性が見えてきます。

ベネッセホールディングス:グループ社員約15,000人向けのAIチャット

株式会社ベネッセホールディングスは、グループ社員約15,000人を対象に、セキュリティが確保された独自のAIチャット「Benesse Chat」を導入しました。

教育事業を手掛ける企業として、個人情報や機密情報の取り扱いには細心の注意を払っており、安全な環境で生成AIを活用できる体制を構築しています。

主な用途は、教材の企画案作成、業務マニュアルの整備、社内文書の作成など、多岐にわたります。

社員の業務効率を向上させるだけでなく、生成AIに関する知見を社内に蓄積し、将来的には顧客向けの教育サービスへ応用することを目指しています。

教育のプロフェッショナルとして、AI技術を深く理解し、その可能性を追求する姿勢がうかがえます。

立命館大学:英語教育にChatGPTを活用

立命館大学では、全学的なAI活用推進の一環として、特に英語教育の分野でChatGPTの活用を積極的に進めています。

学生がChatGPTを「英語学習パートナー」として利用することを推奨しており、具体的な活用方法のガイドラインも提供しています。

例えば、英文エッセイの添削をAIに依頼したり、特定のテーマについて英語でディスカッションする相手として活用したりすることが可能です。

これにより、学生は時間や場所を問わず、個別最適化された英語学習の機会を得ることができます。

教員の役割は、知識を教えることから、学生がAIを効果的に使いこなすためのコーチ役へと変化しており、新しい時代の教育のあり方を示す先進的な事例と言えるでしょう。

【官公庁・自治体】のChatGPT導入事例

行政サービスの効率化や住民サービスの向上を目指し、官公庁や自治体でもChatGPTの導入が始まっています。

ここでは、先進的な4つの自治体の事例を紹介します。

- 横須賀市:全庁的な活用実証を開始

- 松戸市:案内文の作成に活用

- 越前市:住民からの質問への回答に活用

- 湖西市:SNS投稿文の作成に活用

これらの事例は、行政におけるAI活用の具体的な可能性を示しています。

横須賀市:全庁的な活用実証を開始

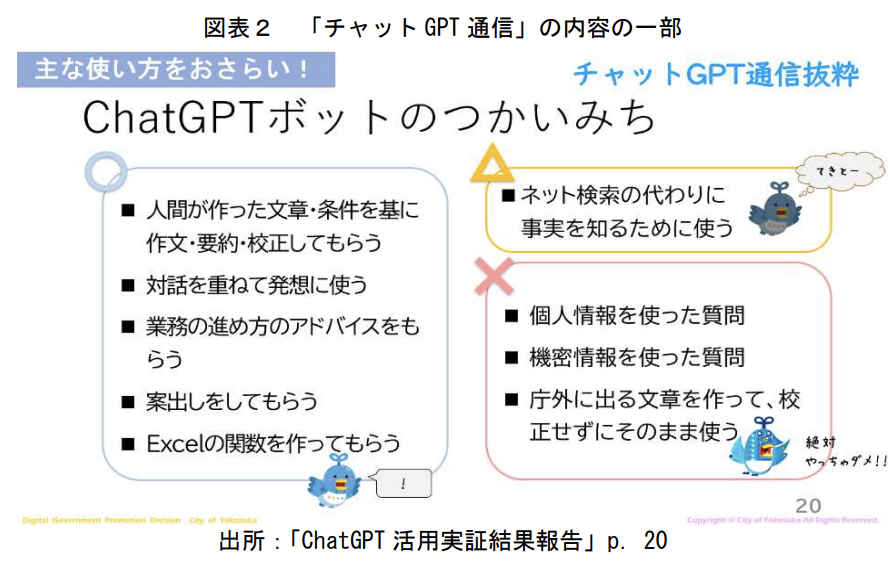

神奈川県横須賀市は、日本の自治体としてはいち早く、全庁的なChatGPTの活用実証を開始しました。

全職員を対象に、約1ヶ月間、日常業務の中でChatGPTを自由に利用してもらい、その効果や課題を検証しました。

議事録の要約、各種文書の草案作成、市民向け広報文のアイデア出しなど、様々な業務で活用が試みられました。

実証実験の結果、多くの職員が業務の効率化を実感し、特に文章作成業務において大きな時間短縮効果が確認されました。

この結果を受け、横須賀市は本格導入に向けた検討を進めており、他の自治体のモデルケースとなっています。

こちらは横須賀市が公開しているChatGPT活用実証の公式な結果報告書です。合わせてご覧ください。 https://www.rilg.or.jp/htdocs/uploads/protect/R5_senshin/AI-27-kanagawa_yokosuka.pdf

松戸市:案内文の作成に活用

千葉県松戸市では、市のウェブサイトに掲載するイベントの案内文や、市民向けの通知文の作成にChatGPTを活用しています。

職員がイベントの概要や伝えたい要点を入力すると、ChatGPTが分かりやすく、親しみやすい文章の草案を複数パターン生成します。

職員はその草案を基に修正・加筆するだけで、質の高い案内文を短時間で作成できるようになりました。

これにより、文章作成にかかる時間が大幅に削減され、職員は他の業務に集中できるようになりました。

市民サービスの質を維持・向上させながら、行政の業務効率化を実現している好事例です。

越前市:住民からの質問への回答に活用

福井県越前市では、住民から寄せられる様々な質問への回答案作成にChatGPTを活用しています。

例えば、「ごみの分別方法について」「子育て支援制度について」といった定型的な質問に対して、市のウェブサイトや条例の情報を基に、AIが回答の草案を生成します。

もちろん、最終的な内容は職員が確認・修正しますが、回答作成の初動時間を大幅に短縮できます。

これにより、住民への回答スピードが向上し、市民満足度の向上に繋がっています。

将来的には、市の公式LINEアカウントと連携させ、24時間365日対応可能なAIチャットボットの導入も視野に入れています。

湖西市:SNS投稿文の作成に活用

静岡県湖西市では、市の魅力を発信するSNS(FacebookやXなど)の投稿文作成にChatGPTを活用しています。

職員が投稿したいイベントの写真やテーマをAIに伝えると、ターゲット層の心に響くようなキャッチーな投稿文のアイデアを複数提案してくれます。

これにより、これまでSNS運用に苦手意識を持っていた職員でも、質の高い情報発信が容易になりました。

また、ハッシュタグの提案機能なども活用し、より多くの市民に情報が届くよう工夫しています。

限られた人員の中で効果的な広報活動を行うための、賢いAI活用法と言えるでしょう。

【その他業界】のChatGPT導入事例

ここまで紹介した業界以外にも、様々な分野でChatGPTの活用は広がっています。

ここでは、特に注目すべき4社の導入事例を紹介します。

- サイバーエージェント:デジタル広告制作に活用

- ビズリーチ:独自AIモデルと組み合わせた新サービス提供

- キャンプ女子株式会社:コンサルティング・企画開発に活用

- GMOインターネットグループ:ビジネス活用のためのツールを導入

これらの事例からは、業界の垣根を越えたChatGPT活用のヒントが得られるでしょう。

サイバーエージェント:デジタル広告制作に活用

株式会社サイバーエージェントは、デジタル広告のクリエイティブ制作を効率化・高度化するために、生成AIを活用した「AIクリエイティブ制作ツール」を開発しました。

このツールは、広告のターゲット層や訴求内容を入力すると、最適な広告コピーやデザイン案を自動で生成します。

ChatGPTの技術を活用して、膨大な数の広告コピー案を瞬時に生成し、その中から効果の高いものをAIが予測します。

これにより、広告クリエイターはアイデア出しの時間を短縮し、より戦略的な部分に集中できるようになりました。

広告効果の最大化と制作業務の効率化を両立する、先進的な取り組みです。

ビズリーチ:独自AIモデルと組み合わせた新サービス提供

株式会社ビズリーチは、同社が保有する膨大なキャリアデータとChatGPTを組み合わせることで、求職者向けの新たなサービスを提供しています。

具体的には、求職者が自身の職務経歴書をアップロードすると、AIがその内容を分析し、強みやアピールポイントを自動で抽出・要約してくれます。

さらに、その職務経歴にマッチする求人情報や、面接で想定される質問などをAIが提案してくれます。

これにより、求職者は自身のキャリアを客観的に把握し、より効果的な転職活動を行うことができます。

自社の強みであるデータと生成AIを掛け合わせることで、新たな付加価値を生み出している好例です。

キャンプ女子株式会社:コンサルティング・企画開発に活用

アウトドア関連事業を展開するキャンプ女子株式会社は、地方自治体向けのコンサルティング業務や、新たな企画開発のプロセスにChatGPTを全面的に活用しています。

リサーチ業務、企画書の骨子作成、プレゼンテーション資料の構成案作成などをAIに任せることで、業務のスピードを飛躍的に向上させています。

特に、少人数のスタートアップ企業にとって、リソース不足は深刻な課題です。

ChatGPTを「優秀なアシスタント」として活用することで、大企業にも劣らないスピード感で事業を展開することが可能になります。

企業の規模に関わらず、アイデアと実行力があれば、AIを活用して大きな成果を出せることを示す事例です。

GMOインターネットグループ:ビジネス活用のためのツールを導入

GMOインターネットグループ株式会社は、全従業員を対象に、ChatGPTをはじめとする生成AIの業務利用を促進するための環境整備を進めています。

セキュリティが確保された独自のAIプラットフォームを導入し、従業員が安心して様々なAIツールを試せるようにしています。

また、社内でのAI活用コンテストを開催したり、優れた活用事例を共有する場を設けたりすることで、従業員のAIリテラシー向上と、活用ノウハウの蓄積を図っています。

トップダウンでAI活用を推進するだけでなく、ボトムアップで多様な活用アイデアが生まれるような組織文化を醸成している点が特徴的です。

【業務別】あらゆるシーンで役立つChatGPT導入事例25選

これまで業界別の事例を見てきましたが、ChatGPTは特定の業務においても大きな力を発揮します。

ここでは、様々な業務シーンで役立つChatGPTの活用事例を25個、一挙に紹介します。

これらの活用法を参考に、まずはご自身の日常業務からスモールスタートしてみてはいかがでしょうか。

リサーチ・情報収集

競合他社の動向や市場トレンド、専門用語の解説など、知りたい情報を入力するだけで、インターネット上の膨大な情報から要点をまとめて提示してくれます。情報収集の時間を大幅に短縮できます。

文章の添削・校正

作成した文章をChatGPTに読み込ませることで、誤字脱字のチェックはもちろん、より分かりやすい表現や適切な言い回しを提案してくれます。文章の品質向上に繋がります。

言語翻訳

日本語の文章を英語や中国語など、多言語へ瞬時に翻訳できます。逆も可能です。海外とのメールのやり取りや、外国語の資料を読む際に非常に役立ちます。

メール・ドキュメント作成

「〇〇社への見積もり送付メールを作成して」といった指示を出すだけで、ビジネスシーンにふさわしい丁寧な文章を自動で作成してくれます。各種ドキュメントの雛形作成にも活用できます。

記事・ブログのライティング

テーマやキーワードを指定するだけで、記事やブログの構成案から本文までを生成できます。コンテンツマーケティングにかかる時間と労力を大幅に削減します。

文章の要約

長いレポートや会議の議事録、専門的な論文などを読み込ませることで、重要なポイントを短くまとめてくれます。短時間で内容を把握したい場合に便利です。

コード生成・デバッグ

「Pythonで〇〇するコードを書いて」といった指示で、プログラミングのコードを生成できます。また、既存のコードのエラー箇所を特定し、修正案を提示させる(デバッグ)ことも可能です。

SNS投稿作成

商品やサービスのPR投稿、イベントの告知など、SNSの投稿文をターゲット層に合わせて作成してくれます。ハッシュタグの提案も受けられます。

資料作成・プレゼン構成案

「〇〇に関するプレゼンの構成案を作成して」と依頼すれば、目的やターゲットに合わせた構成案(タイトル、目次、各スライドの内容)を提案してくれます。資料作成の土台として活用できます。

業務マニュアル作成

業務の手順を箇条書きで入力するだけで、誰にでも分かりやすいステップ・バイ・ステップのマニュアル形式に清書してくれます。新人教育などに役立ちます。

チャットボットによる顧客対応

FAQ(よくある質問)とその回答を学習させることで、24時間365日対応可能な顧客対応チャットボットを構築できます。顧客満足度の向上と、問い合わせ対応業務の効率化に繋がります。

商品・サービスの企画立案

「20代女性向けの新しいスキンケア商品のアイデアを10個出して」のように、ブレインストーミングの壁打ち相手として活用できます。自社だけでは思いつかないような斬新なアイデアが生まれる可能性があります。

契約書の作成・レビュー

契約内容の要点を伝えるだけで、契約書の雛形を作成できます。また、既存の契約書を読み込ませ、不利な条項やリスクがないかをチェックさせることも可能です。ただし、最終確認は必ず専門家が行う必要があります。

Excelの関数生成

「A列とB列の数値を合計してC列に表示するExcel関数を教えて」といったように、やりたいことを自然な言葉で伝えるだけで、適切なExcel関数を生成してくれます。

データ分析・レポート生成

売上データなどの数値データを読み込ませ、その傾向を分析させたり、分析結果をグラフ化するためのレポートを作成させたりすることができます。データに基づいた意思決定を支援します。

社員教育・研修コンテンツ作成

研修のテーマや目的を伝えるだけで、研修プログラムのカリキュラムや、使用するテキスト、ロールプレイングのシナリオなどを作成してくれます。

意思決定支援・戦略立案

市場データや競合情報などをインプットし、「自社の取るべき戦略は?」といった問いを投げかけることで、複数の戦略オプションとそのメリット・デメリットを提示させ、意思決定の参考にすることができます。

企業活動を変革するChatGPT導入事例の効果

多くの企業がChatGPTを導入する背景には、それによって得られる大きな効果があります。

ここでは、導入事例から見えてくる主な4つの効果について解説します。

- 業務パフォーマンスの飛躍的向上

- 労働集約型業務からの解放

- 大幅な業務コストの削減

- 企業のDX推進とイノベーション創出

これらの効果を理解することで、自社における導入目的をより明確にすることができます。

業務パフォーマンスの飛躍的向上

ChatGPT導入の最も直接的な効果は、従業員一人ひとりの業務パフォーマンスが飛躍的に向上することです。

情報収集、資料作成、メール作成といった日常的なタスクにかかる時間が劇的に短縮されるため、同じ時間でより多くの業務をこなせるようになります。

また、プログラミングやデータ分析といった専門的な業務においても、AIが強力なアシスタントとして機能し、担当者の生産性を高めます。

これにより、組織全体のパフォーマンスが底上げされ、企業の競争力強化に直結します。

これまで残業が常態化していた部署でも、定時退社が実現できるようになったという事例も少なくありません。

労働集約型業務からの解放

多くの企業では、議事録の作成、データの入力、定型的な問い合わせ対応など、多くの従業員が単純でありながら時間のかかる労働集約型業務に追われています。

ChatGPTは、こうした業務を自動化・効率化する上で絶大な効果を発揮します。

従業員がこれらの業務から解放されることで、より創造的で付加価値の高い仕事、例えば、新しい企画の立案、顧客との深いコミュニケーション、戦略的な思考といった業務に集中できるようになります。

これは、従業員のモチベーション向上やエンゲージメント強化にも繋がり、離職率の低下といった副次的な効果も期待できます。

大幅な業務コストの削減

ChatGPTの導入は、様々な側面から業務コストの削減に貢献します。

まず、業務効率化による人件費の削減が挙げられます。残業代の削減はもちろん、これまで外部に委託していた翻訳やライティング、データ入力といった業務を内製化することも可能になります。

また、24時間対応のAIチャットボットを導入すれば、コールセンターの運営コストを大幅に削減できます。

さらに、マーケティングコンテンツの制作コストや、社員研修にかかる費用なども、AIを活用することで低く抑えることができます。

これらのコスト削減効果は、企業の収益性を直接的に改善する大きなインパクトを持ちます。

企業のDX推進とイノベーション創出

ChatGPTの導入は、単なる業務効率化ツールにとどまらず、企業全体のデジタルトランスフォーメーション(DX)を加速させる起爆剤となり得ます。

従業員が日常的にAIに触れることで、組織全体のAIリテラシーが向上し、新たな活用アイデアが次々と生まれるようになります。

AIを活用して顧客データを分析し、パーソナライズされた新サービスを開発したり、これまで気づかなかった業務プロセスの課題を発見して改善に繋げたりと、イノベーションの創出が期待できます。

ChatGPTをきっかけとして、データに基づいた意思決定が根付く文化が醸成され、企業は変化の激しい時代を勝ち抜くための変革力を手に入れることができるのです。

失敗しないためのChatGPT導入事例から学ぶ成功ポイント

多くの企業がChatGPT導入で成果を上げる一方、うまく活用できずに失敗に終わるケースも存在します。

ここでは、成功事例から見えてくる4つの重要なポイントを解説します。

- 成功の鍵を握るプロンプトの設計

- 導入目的に応じた最適な活用方法の選定

- PDCAサイクルによる継続的な改善

- 徹底したリスク対策とガイドライン策定

これらのポイントを押さえることが、導入を成功に導くための鍵となります。

成功の鍵を握るプロンプトの設計

ChatGPTから質の高い回答を引き出すためには、「プロンプト」と呼ばれる指示や質問の仕方が極めて重要です。

曖昧な指示では、期待外れの回答しか返ってきません。

成功している企業は、目的を明確にし、必要な情報や条件、出力形式などを具体的に指定する「プロンプトエンジニアリング」に力を入れています。

例えば、単に「メールを書いて」と指示するのではなく、「(役割)私は営業担当です。(目的)〇〇社の△△様へ、先日お送りした見積もりのご確認をお願いするフォローメールを作成してください。(条件)丁寧な言葉遣いで、回答期限は今週金曜日と記載してください」のように、具体的に指示することが重要です。

社内で優れたプロンプトの事例を共有し、テンプレート化するなどの工夫が有効です。

こちらはChatGPTのプロンプトの形式や作成のコツについて解説した記事です。合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/use-case/chatgpt-prompt-format/

導入目的に応じた最適な活用方法の選定

ChatGPTは非常に多機能ですが、やみくもに導入しても成果には繋がりません。

まずは自社が抱える課題を明確にし、「何のためにChatGPTを導入するのか」という目的を定めることが重要です。

例えば、「問い合わせ対応の工数を削減したい」という課題があるならAIチャットボットの導入が最適でしょうし、「マーケティングコンテンツの制作スピードを上げたい」のであれば記事生成の活用が有効です。

目的を具体的に設定することで、導入すべきツールや、重点的に取り組むべき業務範囲が明確になり、投資対効果の高い活用が可能になります。

まずは一部の部署でスモールスタートし、成功事例を作ってから全社に展開していくアプローチも効果的です。

PDCAサイクルによる継続的な改善

ChatGPTをはじめとするAI技術は、日々進化しています。

そのため、一度導入して終わりではなく、継続的に活用方法を見直し、改善していく姿勢が不可欠です。

成功している企業は、定期的にPDCA(Plan-Do-Check-Action)サイクルを回しています。

まず、導入計画(Plan)を立てて実行(Do)し、一定期間後にその効果を測定・評価(Check)します。

そして、評価結果を基に、より良い活用方法や新たなプロンプトの考案、ガイドラインの改訂といった改善策(Action)を実施します。

このサイクルを繰り返すことで、AIの活用レベルを継続的に高め、変化するビジネス環境に常に対応していくことができます。

徹底したリスク対策とガイドライン策定

ChatGPTのビジネス利用には、情報漏洩や著作権侵害、誤った情報(ハルシネーション)の生成といったリスクも伴います。

導入を成功させるためには、これらのリスクを正しく理解し、事前に対策を講じることが不可欠です。

多くの成功企業では、専門チームを設置し、法務・情報システム・人事などの関連部署と連携して、詳細な社内利用ガイドラインを策定しています。

ガイドラインには、入力してはいけない情報(個人情報、機密情報など)の明確化、生成物のファクトチェックの義務付け、著作権に関する注意喚起などを盛り込みます。

全従業員への研修を実施し、ルールを周知徹底することで、安全なAI活用環境を構築することが成功の前提条件となります。

安全な活用に不可欠なChatGPT導入事例における注意点

ChatGPTは強力なツールですが、その利用には注意すべき点もいくつか存在します。

安全に活用するためには、以下の4つの注意点を必ず押さえておく必要があります。

- 機密情報や個人情報を入力しない

- 生成された回答を鵜呑みにしない

- ファクトチェックと法的調査を徹底する

- 自社の活用範囲とルールを明確化する

これらの注意点を軽視すると、重大なセキュリティインシデントやコンプライアンス違反に繋がりかねません。

機密情報や個人情報を入力しない

最も重要な注意点は、企業の機密情報や顧客の個人情報を絶対に入力しないことです。

無料版のChatGPTでは、入力したデータがAIの再学習に利用される可能性があり、情報が意図せず外部に漏洩するリスクがあります。

ビジネスで利用する場合は、入力したデータが再学習に使われない設定が可能な法人向けプラン(ChatGPT Enterpriseなど)や、セキュリティが強化された「Azure OpenAI Service」などを利用することが強く推奨されます。

いずれの場合でも、従業員に対して、どのような情報が機密にあたるのかを明確に定義し、入力禁止を徹底する教育が不可欠です。

生成された回答を鵜呑みにしない

ChatGPTが生成する回答は、一見すると非常に自然で説得力がありますが、必ずしも正確であるとは限りません。

AIは、学習データに存在しない情報や、矛盾する情報から、もっともらしい嘘の情報を生成してしまうことがあります。これを「ハルシネーション(幻覚)」と呼びます。

特に、統計データや専門的な事実関係、最新の情報については、誤りが含まれている可能性が高くなります。

ChatGPTの回答は、あくまで「下書き」や「たたき台」として捉え、最終的には必ず人間の目で内容を精査し、信頼できる情報源で裏付けを取る(ファクトチェック)必要があります。

こちらはChatGPTのハルシネーションを防ぐ方法について解説した記事です。合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/use-case/chatgpt-prevent-hallucination/

ファクトチェックと法的調査を徹底する

前述のファクトチェックに加え、法的な観点からの調査も重要です。

ChatGPTが生成した文章や画像、コードなどが、既存の著作物と酷似している場合、意図せず著作権を侵害してしまうリスクがあります。

特に、生成物を公表したり、商用利用したりする際には、専門家によるリーガルチェックを行うことが望ましいです。

また、AIの利用に関する法規制は、世界各国で整備が進んでいる段階であり、今後新たな規制が設けられる可能性もあります。

常に最新の法務・コンプライアンス情報を収集し、自社の利用方法が法的に問題ないかを定期的に確認する体制が求められます。

自社の活用範囲とルールを明確化する

従業員が個人の判断で自由にChatGPTを利用すると、思わぬトラブルに発展する可能性があります。

企業としてChatGPTを導入する際には、必ず社内での統一的なルール(ガイドライン)を策定し、全従業員に周知徹底する必要があります。

ガイドラインには、利用目的の範囲、利用可能なツールやプラン、入力禁止事項、生成物の取り扱い方法(ファントチェック、著作権確認の義務など)、問題発生時の報告手順などを具体的に定めます。

定期的な研修を実施し、従業員のAIリテラシーとセキュリティ意識を高めることで、組織全体で安全かつ効果的にAIを活用する文化を醸成することが重要です。

こちらは情報処理推進機構(IPA)が調査した、AI利用に関する具体的なセキュリティ脅威やリスクについての報告書です。合わせてご覧ください。 https://www.ipa.go.jp/security/reports/technicalwatch/20240704.html

ChatGPT導入、成功企業だけが知る「見えない落とし穴」とは?

多くの企業がChatGPTの導入を急ぐ中、その活用方法を誤ると、業務効率化どころか、企業の信用を揺るがすリスクになりかねないことをご存知でしょうか。実は、ただAIに作業を「丸投げ」するだけでは、思考力が低下し、重要なビジネスチャンスを逃すだけでなく、情報漏洩や誤情報といった深刻な問題を引き起こす可能性があります。政府機関も、AI利用におけるガバナンスの重要性を指摘しており、安易な導入に警鐘を鳴らしています。しかし、成功企業はAIを単なる「効率化ツール」ではなく、「組織の知性を高めるパートナー」として活用しています。本稿では、失敗する企業と成功する企業の決定的な違いを、具体的な活用術と共に解説します。

AI活用の成否を分ける3つの鉄則

では、成功企業はAIをどのように活用しているのでしょうか。彼らに共通するのは、AIを「使う」のではなく「使いこなす」という視点です。

鉄則①:思考の「壁打ち相手」にする

優れた企画は、多角的な視点から生まれます。ChatGPTにあえて批判的な意見や代替案を求め、思考の漏れや偏りを炙り出しましょう。「この企画案に対して、あなたが優秀なリスクマネージャーならどんな懸念点を挙げますか?」といった問いかけは、一人では気づけない新たな視点を与えてくれます。

鉄則②:創造性を引き出す「触媒」として使う

「面白いアイデアを出して」という指示は、思考停止の第一歩です。そうではなく、自社の持つデータやキーワードをAIに投げかけ、予期せぬ化学反応を楽しみましょう。「当社の顧客データと最近の市場トレンドを組み合わせて、新しいサービスのコンセプトを5つ提案して」といったように、AIをアイデアの増幅装置として使うことで、人間の創造性が刺激されます。

鉄則③:明確な「ルール」のもとで活用する

最も重要なのが、リスク管理です。成功企業は、個人情報や機密情報を入力しない、AIの生成物は必ずファクトチェックを行うといった厳格なガイドラインを設けています。AIを安全な箱庭の中で自由に遊ばせることで、リスクをコントロールしながら、その恩恵を最大限に引き出すことができるのです。

引用元:

総務省は「AI事業者ガイドライン案」において、AI開発者・提供者・利用者がAIを適切に利活用していく上で留意すべき事項を包括的に示しており、特にAI利用における情報セキュリティやガバナンスの重要性を指摘しています。(総務省「AI事業者ガイドライン案」2024年)

まとめ

企業は労働力不足や業務効率化の課題を抱える中で、生成AIの活用がDX推進や業務改善の切り札として注目されています。

しかし、実際には「どこから手を付ければいいかわからない」「社内にAIリテラシーを持つ人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。