「自社でもChatGPTを導入して業務を効率化したいけど、具体的な活用方法がわからない…」

「他社はChatGPTをどのように活用して成功しているのだろう?」

このような疑問や悩みを抱えている企業担当者の方も多いのではないでしょうか。

本記事では、国内企業におけるChatGPTの導入成功事例を20選、業種別に詳しくご紹介します。

さらに、導入によって得られるメリットや直面しうるリスク、そして導入を成功させるための具体的なポイントまで、網羅的に解説します。

上場企業をはじめ、多くの企業が生成AIの活用を進める中で得られた知見を基に解説しますので、きっと貴社のAI導入のヒントが見つかるはずです。

ぜひ最後までご覧ください。

ChatGPT導入企業がまず知るべきChatGPTの基礎知識

ChatGPTの導入を成功させるためには、まずその基本的な能力と特性を理解しておくことが不可欠です。

- ChatGPTで何ができるのか

- GPT-4oなど最新モデルとの違い

- 法人向けプランと個人向けプランの違い

これらの基礎知識を押さえることで、自社の課題解決に最適な活用方法を見つけ出すことができます。

それでは、一つずつ見ていきましょう。

ChatGPTで何ができるのか

ChatGPTは、人間のように自然な文章を生成できるAIチャットサービスです。

その能力は多岐にわたり、ビジネスの様々な場面で活用できます。

例えば、メールや報告書などの文章作成、複雑な会議の議事録要約、企画のアイデア出し、さらにはプログラミングコードの生成やデバッグまで可能です。

他にも、多言語翻訳や市場調査のための情報収集、社内マニュアルの作成など、これまで人間が時間をかけて行っていた定型業務や情報整理業務を大幅に効率化する力を持っています。

これらの機能を活用することで、従業員はより創造的で付加価値の高い業務に集中できるようになります。

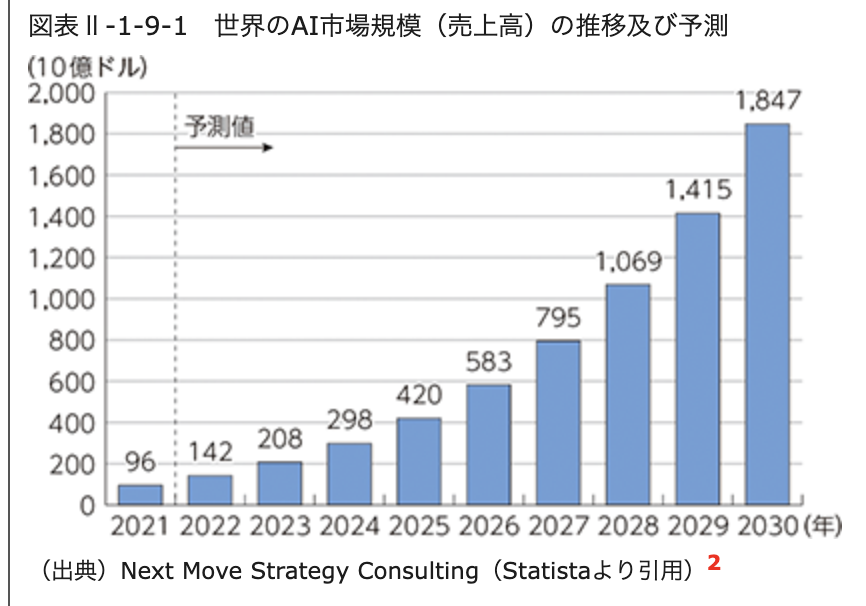

こちらは総務省が公開している、国内のAI市場に関する最新の公式レポートです。市場の全体像を把握するために合わせてご覧ください。 https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r06/html/nd219100.html

GPT-4oなど最新モデルとの違い

ChatGPTの性能は、その頭脳である「GPTモデル」によって決まります。

OpenAIは継続的にモデルをアップデートしており、新しいモデルほど高性能になる傾向があります。

初期のGPT-3.5に比べ、GPT-4は文章の精度や論理的思考力が格段に向上しました。

そして2024年に登場した最新モデル「GPT-4o(オムニ)」は、テキストだけでなく音声や画像も統合的に処理できる「マルチモーダル」性能を備えています。

GPT-4oは、GPT-4 Turboと同等の高い性能を維持しつつ、処理速度が大幅に高速化され、利用料金も安価になっているのが特徴です。

これにより、リアルタイムでの音声対話や、画像の内容を読み取って解説するなど、より高度でインタラクティブな活用が可能になりました。

法人向けプランと個人向けプランの違い

ChatGPTには、個人向けの無料プランや「Plus」プランの他に、法人利用を想定した「Enterprise」プランがあります。

法人向けプランと個人向けプランの最も大きな違いは、セキュリティと管理機能にあります。

法人向けの「Enterprise」プランでは、入力したデータがAIの学習に使われないことが保証されており、情報漏洩のリスクを大幅に低減できます。

また、管理者機能が充実しており、社員のアカウントを一元管理したり、利用状況を分析したりすることが可能です。

さらに、通信が暗号化され、シングルサインオン(SSO)にも対応するなど、企業の厳しいセキュリティ基準を満たす設計になっています。

個人向けプランを手軽に試すこともできますが、企業として本格的に導入する場合は、これらのセキュリティや管理機能を備えた法人向けプランの選択が不可欠です。

【業種別】ChatGPT導入企業の国内成功事例20選

日本国内でも、様々な業種の企業がChatGPTをはじめとする生成AIの導入を進め、具体的な成果を上げています。

ここでは、特に参考となる20社の成功事例を業種別に紹介します。

自社の事業内容や課題と照らし合わせながら、活用のヒントを探してみてください。

【メーカー】パナソニックコネクトの事例

パナソニックグループでBtoBソリューション事業を担うパナソニックコネクトは、2023年2月に国内全社員約1万2,500人を対象に、Azure OpenAI Serviceを活用した対話AIアシスタント「ConnectAI」を導入しました。

資料作成やプログラミングコードの生成、翻訳、アイデアの壁打ちなどに活用され、社員一人あたり1日30分の業務時間削減を見込んでいます。

導入にあたっては、独自の利用ガイドラインを策定し、情報漏洩リスクへの対策も徹底。

社内データの連携も進めており、今後は問い合わせ対応や社内ナレッジ検索への応用も検討しています。

こちらはパナソニックコネクトが発表した、全社員への生成AIアシスタント導入に関する公式プレスリリースです。合わせてご覧ください。 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000005777.000003442.html

【メーカー】アサヒビールの事例

アサヒビールでは、広告制作の効率化と品質向上を目的に、生成AIを導入しています。

具体的には、商品画像とターゲット層などの情報を入力するだけで、複数の広告コピー案を自動生成するシステムを構築しました。

これにより、これまでコピーライターが多くの時間を費やしていた初期案の作成プロセスを大幅に短縮。

AIが生成した多様なコピー案を基に人間がブラッシュアップすることで、より質の高いクリエイティブを効率的に生み出す体制を整えています。

従業員の創造性を最大限に引き出すためのツールとしてAIを活用している好事例です。

【建設】西松建設の事例

建設業界のDXを推進する西松建設は、全社的な業務効率化を目指し、対話型AIサービス「NISHIMATSU-Chat」を全社員に導入しました。

特に専門性の高い土木・建築分野の技術的な問い合わせ対応や、各種申請書類の作成、社内規定に関する質問への回答などに活用されています。

これにより、担当部署への問い合わせ件数が削減され、社員は必要な情報を迅速に入手できるようになりました。

専門知識が求められる業界において、社内のナレッジ共有と業務標準化を促進する上で、生成AIが大きな役割を果たしています。

【金融】三菱UFJ銀行の事例

三菱UFJ銀行は、行員の生産性向上を目的として、独自の対話AI「C-AI」を国内全行員約2万8,000人向けに導入しました。

MicrosoftのAzure OpenAI Serviceを基盤とし、金融機関に求められる高度なセキュリティを確保しています。

行員は、稟議書や顧客へのメール文面の作成、情報収集、企画のアイデア出しなどに「C-AI」を活用しています。

行内の専用線ネットワーク内で利用することで、機密情報が外部に漏れるリスクを遮断。

金融業界における厳しいセキュリティ要件を満たしながら、生成AIのメリットを享受するモデルケースとなっています。

【金融】SMBCグループの事例

三井住友フィナンシャルグループ(SMBCグループ)は、グループ全体の生産性向上とイノベーション創出を加速させるため、全社員約10万人を対象とした対話型AI「SMBC-GPT」を導入しました。

資料の要約や翻訳、プログラムコードの生成といった日常業務の効率化に加えて、顧客サービスの向上や新たな金融商品のアイデア創出にも活用されています。

グループ各社で個別に導入するのではなく、グループ共通の基盤として整備することで、スケールメリットを活かし、ガバナンスとセキュリティを両立させている点が特徴です。

【金融】みずほグループの事例

みずほフィナンシャルグループは、業務効率化と社内コミュニケーションの活性化を目指し、グループ全社員約4万5,000人が利用できる対話AIを導入しました。

このAIは、社内規定や業務マニュアルに関する問い合わせに自動で回答する機能を持っており、社員が必要な情報を探す手間を大幅に削減しています。

また、会議の議事録作成やブレインストーミングの補助ツールとしても活用され、組織全体の生産性向上に貢献。

大規模組織におけるナレッジマネジメントの課題を、生成AIの力で解決しようとする先進的な取り組みです。

【金融】七十七銀行の事例

仙台市に本店を置く七十七銀行は、行員の事務作業の効率化と顧客向けサービスの向上を目的に、生成AIの活用を開始しました。

行内での活用としては、各種報告書や稟議書のドラフト作成、研修資料の作成、情報収集などに利用しています。

これにより、行員は事務作業から解放され、顧客との対話やコンサルティングといった、より付加価値の高い業務に時間を割けるようになりました。

地方銀行においても、生成AIを積極的に導入することで、生産性を高め、地域経済の活性化に貢献できることを示す事例です。

【金融】横浜銀行の事例

横浜銀行は、行員の業務効率化と企画力向上を支援するため、独自の対話型AIを導入しました。

このAIは、Azure OpenAI Serviceを基盤としており、セキュリティを確保した上で、行員が自由に利用できる環境を提供しています。

主な用途は、融資案件に関する情報収集や分析、顧客への提案資料の作成、マーケティング施策の立案などです。

AIを「優秀なアシスタント」と位置づけ、行員の専門知識や経験と組み合わせることで、業務の質とスピードを両立。

金融のプロフェッショナル人材の能力を最大化するためのツールとしてAIを戦略的に活用しています。

【保険】東京海上日動火災保険の事例

東京海上日動火災保険は、保険代理店向けの業務支援システムに生成AIを組み込みました。

代理店からの複雑な問い合わせに対して、AIが関連する規約やマニュアルを瞬時に検索し、回答案を生成します。

これにより、従来はコールセンターのオペレーターが時間をかけて調べていた対応が迅速化され、代理店の待ち時間が大幅に短縮されました。

AIが生成した回答案を人間が最終確認することで、回答の正確性も担保しています。

顧客接点の最前線である代理店の業務を支援し、間接的に顧客満足度の向上につなげている点が特徴的です。

【証券】大和証券の事例

大和証券グループは、グループ全社員約1万6,000人を対象に、対話型AI「大和版ChatGPT」を導入しました。

主に、社内文書の作成、情報収集、アイデア出しといった業務に活用されています。

特に、金融市場の動向分析や経済レポートの要約など、大量の情報を迅速に処理する必要がある業務で効果を発揮しています。

社員はAIのサポートを得ることで、より深い分析や戦略立案に集中できるようになりました。

専門性が高く、情報鮮度が重要な証券業界において、AIを活用して競争優位性を確保しようとする取り組みです。

【IT】LINEヤフーの事例

LINEヤフーは、全従業員を対象に生成AI活用を推進しており、業務効率化と新たなサービス開発の両面で成果を上げています。

社内では、ドキュメント作成や翻訳、コードレビューなどにChatGPTが活用され、開発スピードの向上に貢献しています。

また、一般ユーザー向けのサービスにおいても、LINEアプリ上で利用できるAIチャット機能などを提供。

自社が持つ大規模なデータとAI技術を組み合わせることで、パーソナライズされたコミュニケーション体験の創出を目指しています。

【IT】メルカリの事例

フリマアプリ大手のメルカリでは、顧客サポート業務の効率化に生成AIを導入しています。

顧客からの問い合わせ内容をAIが自動で分析・要約し、関連するヘルプページの情報を提示したり、返信文のテンプレートを生成したりします。

これにより、カスタマーサービス担当者の対応時間を短縮し、より多くの問い合わせに迅速に対応できるようになりました。

また、AIによる分析を通じて、顧客が抱える問題の傾向を把握し、サービスの改善につなげるなど、データ駆動型の顧客サポートを実現しています。

【人材】ビズリーチの事例

採用プラットフォームを運営するビズリーチは、求職者向けのサービス向上に生成AIを活用しています。

職務経歴書の内容をAIが自動で解析し、強みや改善点をフィードバックする機能を開発しました。

求職者は、客観的なアドバイスを得ることで、より魅力的な職務経歴書を作成できるようになります。

また、企業側にとっても、質の高い候補者情報にアクセスしやすくなるというメリットがあります。

AI技術を用いて、採用におけるマッチング精度を高め、求職者と企業の双方にとってより良い体験を提供する取り組みです。

【小売】セブン-イレブンの事例

セブン-イレブン・ジャパンは、商品企画やマーケティング業務の高度化に生成AIを活用しています。

POSデータやSNS上の口コミといった膨大なデータをAIに分析させ、新たな商品のアイデアや販売促進策のヒントを得ています。

AIがトレンドや顧客の潜在的なニーズを捉えることで、従来の人間の経験や勘だけに頼らない、データに基づいた商品開発が可能になりました。

変化の速い小売業界において、顧客ニーズを的確に捉え、スピーディーに商品やサービスに反映させるための強力な武器としてAIを位置づけています。

【食品】サントリーの事例

飲料大手のサントリーでは、マーケティング部門を中心に生成AIの活用を進めています。

新商品のキャッチコピーや広告クリエイティブのアイデア出しにChatGPTを利用し、企画の初期段階における発想の幅を広げています。

AIが生成した多様なアイデアをたたき台として、マーケターが議論を深めることで、独創的で効果的なキャンペーンを生み出すことを目指しています。

人間の創造性をAIが刺激し、増幅させるという「人間とAIの協働」を実践している事例です。

【製造】旭鉄工の事例

愛知県にある自動車部品メーカーの旭鉄工は、製造現場の改善活動に生成AIを導入しました。

工場の設備から収集した稼働状況のデータをAIに分析させ、生産効率を低下させている原因の特定や、改善策の立案に役立てています。

現場の作業員が「設備の調子が悪い原因は?」といった自然な言葉でAIに問いかけると、AIがデータに基づいて可能性のある原因を提示します。

熟練技術者の経験や勘をAIで補完・形式知化することで、技術伝承の課題解決にもつなげています。

【教育】ベネッセの事例

教育事業を手がけるベネッセホールディングスは、個別最適化された学習体験の提供に生成AIを活用しています。

同社のデジタル教材にAIを組み込み、生徒一人ひとりの学習履歴や理解度に応じて、最適な問題や解説を自動で生成・提供します。

AIが生徒の苦手分野を特定し、つまずきの原因を解消するためのサポートを行うことで、学習効率を飛躍的に向上させることを目指しています。

教育分野におけるAIの活用は、教員の負担軽減と、すべての子どもたちへの質の高い教育機会の提供という両面で期待されています。

【教育】学研の事例

学研グループは、オンライン学習サービスにおいて、生徒からの質問に回答するAIチューターを導入しています。

生徒が学習中にわからない問題があった場合、チャット形式でAIに質問すると、AIがヒントを与えたり、解き方を分かりやすく解説したりします。

24時間いつでも質問できるため、生徒は自分のペースで学習を進めることができます。

また、教員は個別の質問対応から解放され、より全体的な学習設計や生徒への動機付けに注力できるようになります。

個別指導と集団指導の「良いとこ取り」をAIで実現する試みです。

【広告】サイバーエージェントの事例

インターネット広告大手のサイバーエージェントは、広告運用の効率化と効果最大化のために、独自の生成AI「極予測AI」を開発・活用しています。

このAIは、広告クリエイティブ(バナー画像や動画)の効果を事前に予測し、最も効果の高いクリエイティブ案を自動で生成します。

これにより、広告出稿後の効果検証を待たずに、初期段階から効果的な広告を展開することが可能になりました。

広告業界の競争が激化する中で、AI技術を駆使して運用パフォーマンスを極限まで高めようとする先進的な取り組みです。

【不動産】LIFUL HOME’Sの事例

不動産情報サイト「LIFULL HOME’S」を運営するLIFULLは、ユーザーの住まい探し体験の向上に生成AIを活用しています。

サイト内にAIチャットボットを導入し、「静かで子育てしやすいエリアは?」「リモートワークに適した部屋の条件は?」といったユーザーの曖昧な要望に対して、対話を通じて最適な物件情報を提案します。

従来のキーワード検索では見つけにくかった、個人のライフスタイルに寄り添った物件探しをAIがサポートします。

膨大な物件情報とユーザーの潜在的なニーズを結びつけ、新たな価値を生み出している事例です。

ChatGPT導入企業が享受できる6つのメリット

ChatGPTを事業に導入することで、企業は様々なメリットを享受できます。

ここでは、代表的な6つのメリットについて解説します。

- 業務自動化によるコスト削減と人手不足解消

- 資料作成や情報収集のサポートによる業務品質の向上

- 社内ナレッジの共有と業務の標準化

- マーケティング施策の最適化と費用対効果の向上

- 顧客対応の自動化による顧客満足度の向上

- 新たな商品やサービスのアイデア創出

これらのメリットを理解し、自社のどの課題に適用できるかを考えることが、導入成功の第一歩となります。

業務自動化によるコスト削減と人手不足解消

ChatGPTは、定型的な事務作業や情報整理といったタスクを自動化する能力に長けています。

例えば、毎日の報告書作成、データ入力、メールの振り分けといった業務をAIに任せることで、従業員はその分の時間を他の業務に充てることができます。

これにより、残業時間の削減や人件費の抑制といった直接的なコスト削減につながります。

また、少子高齢化が進む日本において深刻な課題である人手不足の解消にも貢献します。

限られた人材を、AIでは代替できない創造的・戦略的な業務に集中させることで、企業全体の生産性を向上させることが可能です。

資料作成や情報収集のサポートによる業務品質の向上

質の高い企画書や報告書を作成するには、正確な情報収集と論理的な文章構成が不可欠です。

ChatGPTは、インターネット上の膨大な情報から必要なデータを瞬時に収集・要約し、提示することができます。

また、文章の構成案を作成させたり、より分かりやすい表現に書き換えさせたりすることも可能です。

これにより、資料作成にかかる時間が短縮されるだけでなく、内容の客観性や網羅性が高まり、業務品質そのものの向上が期待できます。

経験の浅い社員でも、AIのサポートを得ることで、ベテラン社員に近いレベルのアウトプットを出すことが可能になります。

社内ナレッジの共有と業務の標準化

多くの企業では、業務に関する知識やノウハウが特定の個人に偏在する「属人化」が課題となっています。

ChatGPTを活用すれば、社内のマニュアルや過去の議事録、各種ドキュメントを学習させ、社内専用のQ&Aシステムを構築できます。

従業員は、わからないことがあればAIに質問するだけで、必要な情報にいつでもアクセスできるようになります。

これにより、ベテラン社員への問い合わせが減り、業務が標準化されるため、組織全体の業務効率が向上します。

また、新入社員の教育や、部署異動時のスムーズな業務引き継ぎにも大きく貢献します。

マーケティング施策の最適化と費用対効果の向上

マーケティング活動において、ターゲット顧客に響くメッセージを届けることは成功の鍵です。

ChatGPTは、ターゲット層のペルソナ設定、キャッチコピーの大量生成、ブログ記事やSNS投稿文の作成などを効率的に行えます。

様々なパターンの広告文を短時間で作成し、ABテストにかけることで、最も効果の高いメッセージを迅速に見つけ出すことができます。

また、顧客からのレビューやアンケート結果を分析させ、サービスの改善点や新たなニーズを抽出することも可能です。

これにより、勘や経験だけに頼らないデータ駆動型のマーケティングが実現し、費用対効果の向上が期待できます。

顧客対応の自動化による顧客満足度の向上

コールセンターやヘルプデスクでは、日々多くの問い合わせが寄せられますが、その多くは「よくある質問」です。

これらの定型的な問い合わせ対応をChatGPTを活用したチャットボットに任せることで、24時間365日、顧客を待たせることなく即座に回答を提供できます。

これにより、顧客満足度の向上に直結します。

また、オペレーターは、AIでは対応できない複雑で個別性の高い問い合わせに集中できるようになり、より質の高いサポートを提供できます。

問い合わせ内容のデータを分析することで、製品やサービスの改善に繋げることも可能です。

新たな商品やサービスのアイデア創出

企業の持続的な成長には、イノベーション、つまり新たな商品やサービスの創出が欠かせません。

ChatGPTは、ブレインストーミングの強力なパートナーとなります。

市場のトレンドや競合他社の動向、異業種の成功事例などをインプットし、「新しいサービスのアイデアを10個出して」といった指示を与えることで、人間だけでは思いつかないような斬新な切り口のアイデアを得ることができます。

AIが提示したアイデアをたたき台に、チームで議論を深めることで、イノベーションの種を見つけ出すプロセスを加速させることができます。

ChatGPT導入企業が直面する7つのリスクと対策

ChatGPTは非常に便利なツールですが、その利用にはいくつかのリスクも伴います。

ここでは、企業が導入にあたって直面する可能性のある7つのリスクと、その対策について解説します。

これらのリスクを正しく理解し、事前に対策を講じることが、安全なAI活用の鍵となります。

機密情報や個人情報の漏洩リスク

ChatGPTに企業の機密情報(新製品情報、財務データなど)や顧客の個人情報を入力すると、それらの情報が意図せず外部に漏洩するリスクがあります。

特に個人向けプランでは、入力データがAIの学習に利用される可能性があるため注意が必要です。

対策としては、まず法人向けの「Enterprise」プランや、入力データが学習に使われないAzure OpenAI Serviceを利用することが基本です。

その上で、社内で明確な利用ガイドラインを定め、機密情報や個人情報を入力しないよう従業員に徹底することが重要です。

ハルシネーション(誤った情報の生成)

ハルシネーションとは、ChatGPTが事実に基づかない、もっともらしい嘘の情報を生成してしまう現象です。

AIは学習データに基づいて確率的に最もそれらしい単語を繋げて文章を生成するため、時として誤った内容や古い情報を生成することがあります。

このリスクへの対策は、AIの生成した情報を鵜呑みにしないことです。

特に、数値データや固有名詞、専門的な情報については、必ず複数の信頼できる情報源でファクトチェック(事実確認)を行う必要があります。

AIはあくまで「下書き」や「たたき台」を作成するツールと位置づけ、最終的な判断は人間が行うという意識が重要です。

こちらはAIのハルシネーションを防ぐプロンプトについて解説した記事です。合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/use-case/chatgpt-prevent-hallucination/

著作権や商標権などの権利侵害

ChatGPTが生成した文章や画像が、既存の著作物と酷似している場合、意図せず著作権を侵害してしまうリスクがあります。

AIはインターネット上の膨大なデータを学習しているため、その中に含まれる著作物の表現を模倣してしまう可能性があるからです。

対策としては、生成されたコンテンツをそのまま利用するのではなく、必ず人間の目でオリジナリティを確認し、必要に応じて修正を加えることが挙げられます。

また、特に商用利用する場合は、法務部門や弁護士などの専門家に相談し、権利関係に問題がないかを確認するプロセスを設けることが賢明です。

プロンプトインジェクションによるセキュリティリスク

プロンプトインジェクションとは、悪意のあるユーザーが巧妙な指示(プロンプト)を与えることで、AIに開発者が意図しない動作をさせようとする攻撃手法です。

例えば、この攻撃によって、本来は非公開であるべき情報が引き出されたり、システムが不正に操作されたりする危険性があります。

対策としては、外部ユーザーが入力するプロンプトを直接システムに渡さないようにする、入力内容を厳しくフィルタリングする、AIの役割や権限を必要最小限に限定するといった技術的な対策が求められます。

特に、ChatGPTを自社のサービスに組み込む際には、十分なセキュリティ設計が必要です。

こちらはChatGPTのプロンプトの形式や作成のコツについて解説した記事です。合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/use-case/chatgpt-prompt-format/

ディープフェイク技術の悪用

ChatGPTの技術、特に画像や音声を生成する能力は、ディープフェイク(精巧な偽の動画や音声)の作成に悪用されるリスクをはらんでいます。

例えば、特定の人物が言ってもいないことを話しているかのような偽の動画を作成し、企業の評判を貶めたり、詐欺に利用したりすることが考えられます。

企業としては、自社の役員や従業員になりすました不審な連絡や情報に注意を払う必要があります。

また、自社が発信する情報が本物であることを証明するための電子的署名などの技術導入や、万が一フェイク情報が流れた際の迅速な訂正・広報体制を整えておくことも重要です。

倫理的に不適切なアウトプットの生成

ChatGPTは、学習データに含まれる偏見や差別的な表現を反映し、倫理的に不適切な内容(ヘイトスピーチ、差別的な発言など)を生成してしまう可能性があります。

企業がそのようなアウトプットを認識せずに利用してしまうと、社会的な信頼を大きく損なうことになりかねません。

対策としては、AIが生成した内容を公開・利用する前に、倫理的な観点から人間の目でチェックするプロセスを設けることが不可欠です。

また、OpenAIなどが提供するフィルタリング機能を活用し、不適切なコンテンツの生成を抑制することも有効です。

従業員に対してAI倫理に関する研修を行うことも重要となります。

ChatGPTへの過信による業務ミスの発生

ChatGPTの便利さから、従業員がその回答を過信し、重要な確認作業を怠ってしまうリスクがあります。

前述のハルシネーションのリスクとも関連しますが、AIの誤った情報を基に業務を進めてしまった結果、重大なミスや損害につながる可能性があります。

このリスクを防ぐためには、AIはあくまで「支援ツール」であり、最終的な責任は人間が負うという原則を社内で徹底することが重要です。

利用ガイドラインで、AIの回答を鵜呑みにせず、必ず自身の知識や他の情報源と照らし合わせて確認するよう義務付けるなど、従業員の意識改革を促す必要があります。

こちらは経済産業省が策定した、企業がAIを社会実装する際のガバナンスに関する公式ガイドラインです。リスク管理の参考に合わせてご覧ください。 https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/ai_shakai_jisso/pdf/20220128_1.pdf

ChatGPT導入企業が失敗しないための6つの注意点

ChatGPTの導入を成功に導くためには、技術的な側面だけでなく、組織的な準備も重要です。

ここでは、導入で失敗しないために押さえておくべき6つの注意点を解説します。

- 導入目的と活用範囲を明確に設定する

- 自社に最適なプラン選定と導入後の設定を行う

- 情報漏洩を防ぐためのデータ管理を徹底する

- 従業員向けの利用ガイドラインを策定する

- 従業員のAIリテラシーを向上させる研修を実施する

- 最新情報を収集し活用方法を定期的に見直す

これらの点を事前に検討し、計画的に導入を進めることが成功への近道です。

導入目的と活用範囲を明確に設定する

ChatGPTの導入を検討する際、「流行っているから」といった曖昧な理由で始めると失敗しがちです。

まず、「どの部署の、どのような業務を、どのように効率化したいのか」「それによって、どのような成果(コスト削減、時間短縮など)を目指すのか」という導入目的を具体的に設定することが重要です。

例えば、「営業部門の提案書作成時間を一人あたり月5時間削減する」「カスタマーサポートの定型的な問い合わせ対応を30%自動化する」といった具体的な目標を立てます。

目的が明確になることで、必要な機能や活用範囲もおのずと定まり、導入後の効果測定もしやすくなります。

自社に最適なプラン選定と導入後の設定を行う

ChatGPTには無料プランから法人向けのEnterpriseプランまで複数の選択肢があります。

自社の導入目的、利用人数、そして最も重要なセキュリティ要件を考慮して、最適なプランを選定する必要があります。

機密情報を取り扱う可能性がある場合は、入力データがAIの学習に使われない法人向けプランやAzure OpenAI Serviceの選択が必須です。

また、導入後には、管理コンソールで利用できる機能を部署ごとに制限したり、特定のキーワードの利用を禁止したりするなど、自社のポリシーに合わせた設定を適切に行うことが、安全な運用につながります。

情報漏洩を防ぐためのデータ管理を徹底する

ChatGPTの利用において最も懸念されるのが情報漏洩リスクです。

このリスクを管理するためには、技術的な対策とルール面での対策の両方が必要です。

技術的には、前述の通りセキュリティレベルの高い法人向けプランを選定することが基本です。

ルール面では、どのような情報を入力してはいけないのか(例:個人情報、顧客の非公開情報、自社の経営戦略に関わる情報など)を明確に定義した利用ガイドラインを作成し、全従業員に遵守させることが不可欠です。

定期的な注意喚起や監査も効果的です。

従業員向けの利用ガイドラインを策定する

従業員が安心して、かつ安全にChatGPTを利用できるようにするためには、明確な利用ガイドラインの策定が欠かせません。

ガイドラインには、禁止事項(例:機密情報の入力)だけでなく、利用を推奨する業務例や、効果的なプロンプト(指示文)の書き方なども盛り込むと良いでしょう。

また、ハルシネーション(誤った情報)のリスクを明記し、生成された情報のファクトチェックを義務付けること、著作権侵害のリスクを避けるための注意点なども記載します。

ガイドラインを策定するだけでなく、それが全従業員に浸透するように、説明会の実施やポータルサイトへの掲載といった周知活動も重要です。

従業員のAIリテラシーを向上させる研修を実施する

ChatGPTを導入しても、従業員がその使い方を知らなければ宝の持ち腐れになってしまいます。

基本的な操作方法から、より高度なアウトプットを引き出すためのプロンプトエンジニアリングの技術、そしてAIを利用する上でのリスクや倫理に至るまで、従業員のAIリテラシーを向上させるための研修を計画的に実施することが成功の鍵です。

全社共通の基礎研修に加えて、部署や職種ごとに特化した応用研修を行うことで、より実践的なスキルが身につき、現場での活用が促進されます。

研修は一度きりで終わらせず、定期的に実施することが望ましいです。

最新情報を収集し活用方法を定期的に見直す

生成AIの技術は日進月歩で進化しており、新しいモデルや機能が次々と登場します。

導入当初に決めた活用方法が、数ヶ月後には最適でなくなっている可能性も十分にあります。

そのため、情報システム部門やDX推進部門が中心となって、常に最新の技術動向や他社の活用事例を収集し、自社の活用方法を定期的に見直す体制を整えることが重要です。

社内で活用コンテストを実施したり、部署ごとに活用事例を共有する会を設けたりして、現場からボトムアップで活用方法を改善していく仕組みを作ることも有効です。

ChatGPT導入企業が成果を最大化させる5つの成功ポイント

ChatGPTを単に導入するだけでなく、その効果を最大限に引き出し、事業成果につなげるためには、戦略的なアプローチが求められます。

ここでは、導入成果を最大化させるための5つの成功ポイントを紹介します。

これらのポイントを意識することで、一過性のブームで終わらない、持続的な価値創造が可能になります。

導入前に業務内容を棚卸しし、費用対効果を試算する

ChatGPT導入を成功させる最初のステップは、現状の業務を正確に把握することです。

各部署の業務内容を一つひとつ洗い出し、「どの業務にどれくらいの時間がかかっているか」「その業務はAIで代替・効率化できるか」を分析します。

そして、AI導入によって削減できる時間やコストを具体的に試算し、導入コスト(ライセンス費用、研修費用など)と比較して、費用対効果(ROI)を明確にします。

このプロセスを経ることで、勘や期待だけでなく、データに基づいた客観的な視点から導入の優先順位を判断できるようになります。

投資対効果の高い課題からスモールスタートする

最初から全社一斉に大規模な導入を目指すのではなく、まずは投資対効果(ROI)が高いと見込まれる特定の部署や業務に絞って、スモールスタートを切ることが成功のポイントです。

例えば、毎日多くの定型メールを作成している部署や、大量の議事録を要約する必要があるチームなど、成果が見えやすいところから始めます。

小さな成功体験を積み重ねることで、社内でのAI活用に対するポジティブな雰囲気が醸成され、他の部署への展開もスムーズに進みます。

また、トライアルを通じて得られた知見や課題を、本格展開時の計画に反映させることもできます。

アジャイルなアプローチで開発・導入を進める

生成AIの活用方法は多岐にわたり、最初から完璧な計画を立てることは困難です。

そのため、ウォーターフォール型のように詳細な計画を立ててから実行するのではなく、アジャイルなアプローチ、つまり「計画→実行→評価→改善」のサイクルを短期間で回しながら、柔軟に開発・導入を進めることが有効です。

まずはプロトタイプを迅速に作成して現場の従業員に使ってもらい、フィードバックを収集します。

そのフィードバックを基に改善を重ねていくことで、本当に現場で使われる、価値のあるツールへと育てていくことができます。

システムとルールの両面からリスク管理を行う

ChatGPTの活用には、情報漏洩や誤情報などのリスクが伴います。

これらのリスクを管理するためには、システムの機能だけで対策するのではなく、従業員が遵守すべきルールと組み合わせることが不可欠です。

システム面では、アクセス制御やIPアドレス制限、監査ログの取得といったセキュリティ機能を活用します。

ルール面では、前述の通り、利用ガイドラインを策定し、何が許可され、何が禁止されているのかを明確に従業員に伝えます。

この「システム(道具)」と「ルール(使い方)」の両輪で対策を講じることで、安全なAI活用環境を実現できます。

継続的な研修で社員の活用スキルを向上させる

ChatGPTを使いこなす能力は、今後のビジネスパーソンにとって必須のスキルとなります。

企業は、従業員がそのスキルを継続的に向上させられるような環境を提供する必要があります。

基本的な使い方を教える導入研修だけでなく、より良い指示(プロンプト)の出し方を学ぶプロンプトエンジニアリング研修や、部署の業務に特化した活用法を共有するワークショップなどを定期的に開催します。

従業員一人ひとりの活用スキルが向上することで、組織全体の生産性が底上げされ、AI導入の効果を最大化することができます。

ChatGPT導入企業が選ぶべき料金プランとサービス

ChatGPTを企業で導入する際には、自社の目的や規模、セキュリティ要件に合ったプランやサービスを選ぶことが極めて重要です。

ここでは、主要な選択肢である無料版、有料版(Plus)、法人向けプラン(Enterprise)、そしてAzure OpenAI Serviceについて解説します。

それぞれの特徴を理解し、最適な選択を行いましょう。

無料版と有料版(ChatGPT Plus)の違い

まず、個人が利用できるプランとして無料版と有料版の「ChatGPT Plus」があります。

無料版は、基本的な対話機能を手軽に試せますが、旧式のGPT-3.5モデルがベースであり、最新モデルに比べて性能が劣ります。

また、アクセスが集中する時間帯には利用が制限されることがあります。

一方、月額20ドル(2024年時点)のChatGPT Plusでは、より高性能なGPT-4oなどの最新モデルを利用でき、回答の精度や速度が向上します。

ただし、これらの個人向けプランは入力したデータがAIの学習に利用される可能性があるため、企業の業務で機密情報を扱う用途には適していません。

法人向け「ChatGPT Enterprise」の特徴

ChatGPT Enterpriseは、大企業での利用を想定して設計された最上位プランです。

最大の特徴は、高度なセキュリティと管理機能です。

入力したデータがOpenAIのモデル学習に利用されることはなく、通信も暗号化されるため、企業の機密情報を安全に取り扱うことができます。

また、管理コンソールを通じて従業員のアカウントを一元管理したり、利用状況を分析したりすることが可能です。

シングルサインオン(SSO)にも対応しており、既存の社内システムと連携した認証が可能です。

性能面でも、ChatGPT Plusより高速なアクセスが保証されており、大量のデータを扱う業務にも対応できます。

Azure OpenAI Serviceとの連携

Azure OpenAI Serviceは、Microsoftのクラウドプラットフォーム「Azure」上で、OpenAIの最新言語モデルを利用できるサービスです。

Microsoftが提供する堅牢なセキュリティ基盤上でChatGPTを利用できる点が最大のメリットです。

Azureの閉域網接続サービス(ExpressRoute)などを利用すれば、インターネットを介さずに、よりセキュアな環境で自社のシステムとChatGPTを連携させることが可能です。

また、自社が持つ独自のデータを追加学習させ、特定の業務に特化したカスタムAIモデルを構築することもできます。

企業のセキュリティポリシーが厳しい場合や、自社システムとの密な連携が求められる場合に最適な選択肢となります。

ChatGPT導入企業における具体的な活用方法

ChatGPTは、企業のあらゆる部門で業務効率化や生産性向上に貢献するポテンシャルを秘めています。

ここでは、多くの企業で共通して見られる、具体的で実践的な活用方法を5つ紹介します。

これらの活用方法を参考に、自社の業務にすぐに取り入れられるヒントを見つけてください。

メールや文書作成の効率化

日々の業務で多くの時間を費やすメールや報告書、企画書などの文書作成は、ChatGPTが最も得意とする分野の一つです。

「来週の会議の日程調整メールを丁寧な言葉で作成して」といった指示や、箇条書きのメモを渡して「これを基に報告書の構成案を作成して」と依頼するだけで、質の高いドラフトを瞬時に作成してくれます。

これにより、文章を一から考える手間が省け、大幅な時間短縮につながります。

特に、定型的な挨拶文や、複数人に送る案内メールなど、パターン化された文書作成において絶大な効果を発揮します。

議事録の要約と文字起こし

長時間の会議の後、録音データから議事録を作成する作業は非常に骨が折れます。

音声認識ツールで文字起こしをしたテキストデータをChatGPTに入力し、「この会議の要点を箇条書きでまとめて」「決定事項と今後のタスク(ToDo)を抽出して」と指示するだけで、議事録の骨子を自動で作成できます。

人間は、AIが作成した要約を基に、細部を修正・追記するだけで済むため、議事録作成にかかる時間を劇的に削減できます。

会議の内容を迅速に共有することで、プロジェクトの進行スピードも向上します。

企画書やアイデアの壁打ち

新しい企画やサービスのアイデアを考える際、一人で行き詰まってしまうことがあります。

ChatGPTは、24時間いつでも付き合ってくれる優秀なブレインストーミングの相手になります。

「30代女性向けの新しいスキンケア商品のコンセプトを5つ提案して」「業務効率化アプリのネーミング案を20個出して」といったように、アイデアの壁打ち相手として活用することで、自分だけでは思いつかなかったような多様な視点や切り口を得ることができます。

AIが出したアイデアをヒントに、さらに思考を深めることで、企画の質を高めることができます。

プログラムコードの生成とレビュー

ITエンジニアにとって、ChatGPTは強力なコーディングアシスタントになります。

「Pythonで指定したフォルダ内のCSVファイルを一つにまとめるコードを書いて」といったように、実現したい処理を自然言語で指示するだけで、サンプルコードを生成してくれます。

また、自身が書いたコードをChatGPTにレビューさせ、バグの可能性がある箇所を指摘させたり、より効率的な書き方にリファクタリングさせたりすることも可能です。

これにより、開発スピードが向上するだけでなく、コードの品質も高まります。

新しいプログラミング言語を学習する際の良き教師にもなります。

顧客への問い合わせ対応の自動化

企業のウェブサイトに設置されるFAQ(よくある質問)やチャットボットにChatGPTを組み込むことで、顧客からの問い合わせ対応を自動化できます。

従来のシナリオ型のチャットボットとは異なり、顧客が自由な言葉で入力した質問の意図をAIが理解し、自然な対話形式で回答を生成します。

「製品Aの使い方が知りたい」「返品の手順を教えて」といった定型的な質問に24時間365日対応できるため、顧客満足度の向上とサポート部門の業務負荷軽減を両立できます。

複雑な質問は有人対応に切り替えるといった連携も可能です。

ChatGPT導入企業に関するよくある質問

ChatGPTの導入を検討している企業の担当者からよく寄せられる質問について、簡潔にお答えします。

これらのQ&Aを通じて、導入に関する疑問や不安を解消してください。

導入支援をしてくれる会社はありますか?

はい、数多く存在します。

ChatGPTの導入を専門に支援するコンサルティング会社や、自社のシステムにChatGPTを組み込む開発を行うシステムインテグレーターなどがあります。

これらの企業は、導入目的の策定支援から、最適なプランの選定、セキュリティ設定、社内ガイドラインの策定、従業員向け研修の実施、さらには特定の業務に特化したAIアプリケーションの開発まで、幅広いサービスを提供しています。

自社に知見やリソースが不足している場合は、こうした専門企業のサポートを活用することが成功への近道となります。

API連携で何ができますか?

API(Application Programming Interface)を利用することで、ChatGPTの機能を自社で利用している様々なシステムやアプリケーションに組み込むことができます。

例えば、社内のチャットツールに連携させて、チャット上から直接ChatGPTを呼び出して利用できるようにしたり、顧客管理システム(CRM)に組み込んで、顧客データを基にしたメール文面を自動生成させたりすることが可能です。

API連携によって、普段使っているツールの利便性を損なうことなく、ChatGPTのパワーを業務プロセスにシームレスに統合できるため、活用の幅が大きく広がります。

日本語の精度は問題ありませんか?

初期のChatGPTに比べて、最新のモデル(GPT-4oなど)では日本語の処理能力が大幅に向上しており、日常的なビジネスシーンで利用する上で精度に問題を感じることはほとんどありません。

自然で流暢な文章の生成はもちろん、文脈の理解力や要約の精度も非常に高いレベルにあります。

ただし、非常に専門的でニッチな分野や、業界特有の専門用語、あるいは微妙なニュアンスが求められる場面では、意図した通りのアウトプットにならない場合もあります。

そのため、AIの生成した内容は必ず人間が最終確認するという原則を守ることが重要です。

あなたの会社は大丈夫?ChatGPT導入で「成果が出る企業」と「無駄に終わる企業」の決定的違い

多くの企業がChatGPT導入による業務効率化に期待を寄せていますが、その一方で「とりあえず導入したものの、現場で全く使われない」「期待したほどの成果が出ない」という声も少なくありません。実は、導入の成否を分けるのは、ツールの性能ではなく、その「使い方」と「準備」にあります。情報処理推進機構(IPA)のような公的機関も警鐘を鳴らすように、明確な戦略なしの導入は、効果がないどころか情報漏洩などのリスクを高めるだけです。この記事では、数々の成功事例の裏にある共通点と、失敗に陥りがちな企業の落とし穴を、具体的なポイントを交えて解説します。

【警告】「AIに丸投げ」が招く失敗の罠

「ChatGPTを導入すれば、誰でも簡単に業務が効率化できる」——。もしそう考えているなら、それは危険な兆候かもしれません。成果が出ない企業には、次のような共通点が見られます。

明確な目的がない: 「流行っているから」という理由だけで導入し、どの業務を効率化したいのかが曖昧。

リスク管理の欠如: セキュリティを軽視し、法人向けプランではなく無料版を従業員に使わせ、機密情報の漏洩リスクに晒されている。

教育とルールの不在: 利用ガイドラインを策定せず、従業員のAIリテラシー向上研修も行わないため、一部の詳しい社員しか使えず、活用が全く浸透しない。

AIへの過信: AIの生成した情報を鵜呑みにし、事実確認を怠った結果、誤った情報に基づいて業務を進め、重大なミスを引き起こす。

便利なツールも、使い方を誤れば宝の持ち腐れどころか、リスクの原因にすらなり得ます。

引用元:

独立行政法人情報処理推進機構(IPA)は「生成AIの導入・利活用を検討する際に隘路となりうるリスクや、それらのリスクへの対策の検討状況等について調査しまとめた」とし、リスク管理体制の構築と、明確な利用ルールの策定が不可欠であると指摘しています。(IPA「生成AIの企業における導入・利活用に関する調査」2024年)

【実践】成果を出す企業が行う「賢い」導入ステップ

では、「成果を出す企業」はAI導入をどう進めているのでしょうか。その答えは、AIを「魔法の杖」ではなく「戦略的な道具」として捉える点にあります。誰でも実践できる3つのステップをご紹介します。

ステップ①:目的と費用対効果を徹底的に明確化する

まず「どの部署の、何の業務時間を、月に何時間削減するか」というレベルまで導入目的を具体化します。その上で、削減できる人件費や時間的コストと、導入にかかるライセンス料や教育コストを比較し、投資対効果(ROI)を試算します。データに基づいた客観的な判断が、導入の第一歩です。

ステップ②:ガイドライン策定と研修をセットで行う

「どのような情報を入力してはいけないか」「AIの生成物をどのように確認・修正すべきか」といった具体的な利用ガイドラインを策定します。そして、そのガイドラインを全従業員に浸透させるための研修を必ず実施します。これにより、全社で安全かつ均一なレベルでAIを活用する土台ができます。

ステップ③:スモールスタートで成功体験を積み重ねる

最初から全社一斉導入を目指すのではなく、費用対効果が高いと試算された特定の部署や業務から試験的に導入します。小さな成功事例を作ることで、社内にAI活用の有効性を示し、本格展開への協力を得やすくなります。この小さな成功の積み重ねが、最終的に大きな変革へと繋がります。

まとめ

多くの企業がChatGPTの導入で業務効率化や生産性向上といった成果を上げています。

しかし、実際には「自社に最適なプランがわからない」「情報漏洩などのセキュリティ対策に不安がある」「従業員向けのガイドライン策定や研修まで手が回らない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録の要約、企画書のアイデア出しなど、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。