「ChatGPTを自社に導入したいけど、何から始めればいいかわからない…」

「セキュリティ面が不安で、なかなかChatGPTの導入に踏み切れない…」

こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?

本記事では、おすすめのChatGPT導入支援サービスを厳選して15社紹介し、失敗しないための選び方のポイントや、実際の活用事例について詳しく解説しました。

生成AIのコンサルティングを専門とする筆者が、各サービスの特徴を徹底的に比較・分析しています。

この記事を読めば、あなたの会社に最適なChatGPT導入支援サービスがきっと見つかりますので、ぜひ最後までご覧ください。

話題のChatGPT導入支援サービスとは?

ChatGPTの登場により、多くの企業が業務効率化や生産性向上への期待を高めています。しかし、その一方で「どう活用すれば良いのか」「セキュリティは大丈夫か」といった課題に直面するケースも少なくありません。ここでは、そんな企業をサポートする「ChatGPT導入支援サービス」の基本的な概要と、なぜ今注目を集めているのかについて解説します。

そもそもChatGPT導入支援サービスとは何か

ChatGPT導入支援サービスとは、企業がChatGPTを安全かつ効果的に活用できるよう、専門的な知見や技術を提供して総合的にサポートするサービスのことです。

具体的には、企業の課題ヒアリングから始まり、最適な活用方法の提案、セキュリティを確保した独自環境の構築、社員向けの研修、導入後の運用保守まで、導入に必要なプロセスをワンストップで支援します。

AIに関する専門知識や技術者が社内にいない場合でも、これらのサービスを利用することで、スムーズにChatGPTの導入を進め、そのポテンシャルを最大限に引き出すことが可能になります。

なぜ今ChatGPT導入支援が注目されているのか

ChatGPT導入支援が注目されている背景には、多くの企業が抱える「期待」と「課題」があります。

多くの企業がChatGPTによる劇的な業務効率化や新しいビジネスチャンスの創出を期待する一方で、入力した情報がAIの学習に使われてしまうことによる情報漏洩リスクや、何から手をつければ良いかわからないといった知識・ノウハウ不足の問題に直面しています。

ChatGPT導入支援サービスは、こうした企業が抱えるセキュリティへの懸念を払拭し、具体的な活用方法を提示することで、導入のハードルを大きく下げます。労働力不足の解消やDX推進が急務とされる現代において、安全かつ確実に成果を出すための最短ルートとして、専門家による導入支援の需要が急速に高まっているのです。

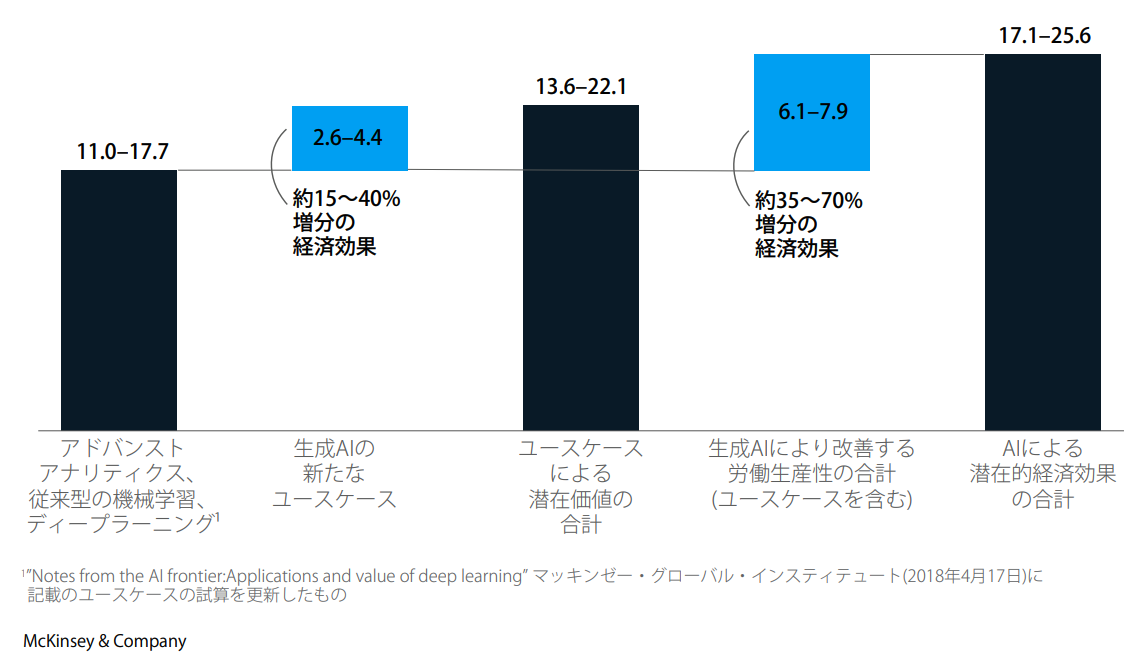

こちらは生成AIがもたらす世界的な経済効果の可能性について分析したレポートです。合わせてご覧ください。 https://www.mckinsey.com/jp/~/media/mckinsey/locations/asia/japan/our%20insights/the_economic_potential_of_generative_ai_the_next_productivity_frontier_colormama_4k.pdf

ChatGPT導入支援サービスに依頼できること・業務範囲

ChatGPT導入支援サービスが提供するサポートは多岐にわたります。ここでは、依頼できる主な業務範囲を5つに分けて紹介します。

- 業務効率化・課題解決のコンサルティング

- 自社専用ChatGPT環境の構築とカスタマイズ

- API連携や既存システムへの組み込み開発

- 社員向け研修・リテラシー向上のサポート

- 導入後の運用・保守

これらのサービス内容を理解することで、自社にどのようなサポートが必要かが見えてきます。それでは、1つずつ順に解説します。

業務効率化・課題解決のコンサルティング

ChatGPT導入支援サービスの最初のステップは、多くの場合コンサルティングから始まります。

専門のコンサルタントが企業の現状の業務プロセスや課題を詳細にヒアリングし、どの部分にChatGPTを適用すれば最も効果的かを分析・提案します。

例えば、「顧客からの問い合わせ対応に時間がかかりすぎている」「社内ドキュメントの作成・検索が非効率」といった具体的な課題に対し、ChatGPTを活用したチャットボットの導入や、社内ナレッジ検索システムの構築といった具体的な解決策を提示してくれます。

単にツールを導入するだけでなく、企業のビジネス目標達成に向けた戦略的な活用方法を共に考えてくれるのが、コンサルティングの大きな価値です。

自社専用ChatGPT環境の構築とカスタマイズ

多くの企業が懸念するセキュリティリスクに対応するため、導入支援サービスでは自社専用のChatGPT環境を構築してくれます。

これは、Microsoftが提供するAzure OpenAI Serviceなどを活用し、入力したデータが外部の学習に利用されることのない、クローズドで安全な環境を構築するものです。

さらに、自社が保有するマニュアルや過去のデータなどを追加学習させることで、業界用語や社内特有のルールを理解した、より精度の高い回答を生成する自社専用AIへとカスタマイズすることも可能です。これにより、汎用的なChatGPTでは対応できない、専門的で複雑な業務にも対応できるようになります。

API連携や既存システムへの組み込み開発

ChatGPTの能力を最大限に引き出すためには、現在社内で利用している他のシステムとの連携が不可欠です。

導入支援サービスでは、ChatGPTのAPIを利用して、CRM(顧客管理システム)やSFA(営業支援システム)、チャットツールといった既存システムへChatGPTの機能を組み込む開発をサポートします。

例えば、顧客からの問い合わせメールにChatGPTが自動で返信案を作成したり、営業日報の内容を要約して自動でSFAに登録したりすることが可能になります。これにより、業務プロセスが分断されることなく、シームレスな業務効率化を実現できます。

社員向け研修・リテラシー向上のサポート

どんなに優れたシステムを導入しても、社員が使いこなせなければ意味がありません。

そのため、多くの導入支援サービスでは、社員向けの研修プログラムを提供しています。研修内容は、ChatGPTの基本的な使い方から、より精度の高い回答を引き出すためのプロンプト(指示文)作成のコツ、さらにはAIを利用する上での倫理的な注意点や情報セキュリティに関する教育まで多岐にわたります。

こうした研修を通じて、全社的なAIリテラシーを向上させ、一部の社員だけでなく組織全体でChatGPTを有効活用できる体制を整えることができます。

こちらは企業の生成AI利用におけるセキュリティ規則の策定状況に関するIPAの調査です。合わせてご覧ください。 https://www.ipa.go.jp/pressrelease/2024/press20240704.html

導入後の運用・保守

ChatGPTの導入はゴールではなくスタートです。導入後も効果的に活用し続けるためには、継続的な運用・保守が欠かせません。

導入支援サービスでは、導入後の利用状況のモニタリングや効果測定、定期的なシステムのアップデート、新たな活用方法の提案など、運用フェーズにおけるサポートも提供しています。

また、利用中に発生した技術的な問題やトラブルに対する問い合わせ窓口も用意されており、安心して運用を続けることができます。こうした手厚いアフターフォローがあることで、長期的にAI活用の成果を高めていくことが可能です。

ChatGPT導入支援サービスを活用するメリット

専門家のサポートを受けながらChatGPTを導入することには、多くのメリットがあります。自社だけで進める場合と比較して、どのような利点があるのかを具体的に見ていきましょう。

専門知識がなくてもスムーズにChatGPTを導入できる

最大のメリットは、社内にAIやITの専門家がいなくても、最新のAI技術を迅速かつスムーズに導入できる点です。

ChatGPTの導入には、APIの知識、セキュリティ設定、システム連携など、専門的な知見が求められる場面が多くあります。自社だけでこれら全てに対応しようとすると、多大な学習コストと時間がかかってしまいます。

導入支援サービスを活用すれば、経験豊富な専門家がこれらの複雑なプロセスを代行してくれるため、企業は本来のビジネスに集中しながら、AI導入の恩恵を享受することができます。

自社の課題や目的にあわせてカスタマイズしてくれる

導入支援サービスは、既製のパッケージをただ提供するだけではありません。

企業の個別の課題や業界特有のニーズに合わせて、最適な形でChatGPTをカスタマイズしてくれます。

例えば、金融業界であればコンプライアンスチェック機能を強化したり、製造業であれば専門的な技術文書の作成を支援するよう調整したりすることが可能です。このように、自社の業務に最適化されたAIを構築できるため、導入効果を最大化することができます。

導入後の手厚いサポートを受けられる

自社だけで導入した場合、運用開始後に問題が発生した際や、さらなる活用方法を模索する際に、対応が難しくなるケースがあります。

導入支援サービスを利用すれば、導入後も専門家による継続的なサポートを受けることができます。

システムの不具合対応はもちろん、社員からの質問への対応、定期的な活用状況のレポーティング、さらなる業務効率化のための追加提案など、伴走型の支援が受けられるため、安心してAI活用を推進していくことができます。

高いセキュリティレベルを確保できる

企業にとって、情報漏洩は最も避けなければならないリスクの一つです。

個人で利用するChatGPTでは、入力した情報が意図せず外部に漏れる可能性がありますが、導入支援サービスでは、Azure OpenAI Serviceなどを利用したセキュアな環境を構築します。

これにより、企業の機密情報や顧客の個人情報を扱う業務でも、情報漏洩のリスクを最小限に抑えながらChatGPTを活用できます。セキュリティに関する厳格なガイドライン策定なども支援してくれるため、全社で統一された安全な利用ルールを確立することが可能です。

ChatGPTの利用における注意点や、利用上のリスクについては、こちらの記事で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/useful/chatgpt-caveat/

ChatGPT導入支援サービスを活用するデメリット

多くのメリットがある一方で、ChatGPT導入支援サービスの活用にはいくつかのデメリットも存在します。導入を決定する前に、これらの点も十分に理解しておくことが重要です。

導入・運用にコストがかかる

当然のことながら、専門的なサービスを利用するためには相応のコストが発生します。

具体的には、初期導入費用、月額のライセンス料や運用保守費用などが必要です。コンサルティングやカスタマイズ開発が伴う場合は、さらに費用が加算されます。

これらのコストが、導入によって得られる業務効率化や生産性向上の効果に見合うかどうか、事前に費用対効果を慎重に検討する必要があります。

外部のChatGPT導入支援サービスへの依存度が高くなる

導入から運用までを外部のサービスに大きく依存するため、社内にAIに関する知見やノウハウが蓄積されにくいという側面があります。

将来的にAI活用を内製化したいと考えている場合、ベンダーに任せきりにするのではなく、プロジェクトに自社の担当者も積極的に関与し、知識や技術を吸収していく姿勢が求められます。

サービス契約が終了した際に、自社で運用を継続できなくなるリスクも考慮しておく必要があります。

情報漏洩などのセキュリティリスクの可能性

信頼できる導入支援サービスを選べばセキュリティは強化されますが、逆にベンダーの選定を誤ると、意図せず情報漏洩のリスクを高めてしまう可能性もゼロではありません。

例えば、ベンダーのセキュリティ管理体制がずさんであったり、契約内容が不明確であったりする場合、預けたデータが不適切に扱われるリスクが生じます。

契約前には、ベンダーがどのようなセキュリティ対策を講じているか、国際的な認証を取得しているかなどを入念に確認することが極めて重要です。

【失敗しない】ChatGPT導入支援サービスの選び方・7つのポイント

数多くのChatGPT導入支援サービスの中から、自社に最適な一社を見つけ出すためには、いくつかの重要なポイントを押さえておく必要があります。ここでは、失敗しないための7つの選び方を紹介します。

- 自社の課題や目的に合うサービスか

- 豊富な導入実績やノウハウがあるかを確認する

- サポート体制が充実しているかを確認する

- 費用対効果を十分に検討する

- 万全なセキュリティ対策が講じられているか

- 特定の問題解決に焦点を絞ってくれるか

- 利用するプラットフォームとの相性を検討する

これらのポイントを一つひとつチェックすることで、後悔のないサービス選定が可能になります。

自社の課題や目的に合うサービスか

まず最も重要なのは、自社がChatGPTを導入して何を達成したいのか、その目的を明確にすることです。

「顧客対応を自動化したい」「マーケティングコンテンツの作成を効率化したい」「社内の情報共有を円滑にしたい」など、目的によって最適なサービスは異なります。

各サービスが持つ強みや得意分野と、自社の目的が合致しているかを確認しましょう。ウェブサイトの導入事例などを参考に、自社と似たような課題を解決した実績があるかを見るのも有効です。

豊富な導入実績やノウハウがあるかを確認する

導入実績の豊富さは、そのサービスの信頼性や技術力を測る上での重要な指標となります。

特に、自社と同じ業界や同じような企業規模の会社への導入実績があるかどうかは、必ず確認しましょう。

実績が豊富であるということは、それだけ多くの企業の課題解決を通じて、実践的なノウハウを蓄積している証拠です。具体的な事例を提示してもらい、どのような成果が出たのかを詳しくヒアリングすることをおすすめします。

サポート体制が充実しているかを確認する

導入して終わりではなく、その後の運用をいかに軌道に乗せるかが成功の鍵を握ります。

そのため、サポート体制の充実度は非常に重要です。導入前のコンサルティングから、導入時の設定支援、導入後の社員向け研修、そして運用中の技術的な問い合わせや活用相談まで、どの範囲までサポートしてくれるのかを事前に確認しましょう。

専任の担当者がつくのか、問い合わせへのレスポンスは早いか、といった点もチェックポイントです。

費用対効果を十分に検討する

サービスの料金体系は、初期費用、月額費用、従量課金など様々です。

提示された料金だけで判断するのではなく、その投資によってどれだけの効果が見込めるのか、費用対効果を冷静に分析することが不可欠です。

例えば、「月額10万円の費用がかかるが、それによって社員3人の作業時間が月間合計で50時間削減できる」といったように、具体的な削減コストや生産性向上の度合いを試算してみましょう。複数のサービスから見積もりを取り、比較検討することも重要です。

万全なセキュリティ対策が講じられているか

企業の機密情報や個人情報を扱う上で、セキュリティ対策は絶対に妥協できないポイントです。

サービス提供会社がどのようなセキュリティ対策を講じているか、具体的な内容を確認しましょう。

チェックすべき項目としては、Azure OpenAI Serviceのようなセキュアなプラットフォームを利用しているか、データの暗号化、アクセス制限、IPアドレスによる接続制御、操作ログの管理機能などが挙げられます。ISMS(ISO27001)などの第三者認証を取得しているかも、信頼性を判断する上で参考になります。

特定の問題解決に焦点を絞ってくれるか

「AIで何でもできます」といった漠然とした提案ではなく、自社が抱える特定の課題に対して、具体的で現実的な解決策を提示してくれるサービスを選びましょう。

そのためには、まず自社内の課題を明確にしておくことが前提となります。

ヒアリングの際に、こちらの課題を深く理解し、ChatGPTを使ってどのように解決できるのかを、専門用語を多用せず分かりやすく説明してくれるコンサルタントがいるサービスは信頼できると言えるでしょう。

利用するプラットフォームとの相性を検討する

多くの企業では、日々の業務にMicrosoft 365やGoogle Workspaceなどのグループウェアや、Slack、Microsoft Teamsといったチャットツールを利用しています。

導入するChatGPTサービスが、これらの既存ツールとスムーズに連携できるかどうかは、業務効率に大きく影響します。

API連携などを通じて、普段使っているツールの画面からシームレスにChatGPTの機能が呼び出せるか、といった連携のしやすさも選定の重要なポイントとなります。

【総合的】おすすめのChatGPT導入支援サービス8選

ここでは、コンサルティングから開発、運用まで幅広く対応してくれる、総合力の高いおすすめのChatGPT導入支援サービスを8つ紹介します。

neoAI Chat

neoAI Chatは、株式会社neoAIが提供する法人向けのChatGPTプラットフォームです。Azure OpenAI Serviceを基盤としており、高度なセキュリティ環境でChatGPTを利用できます。直感的なインターフェースが特徴で、ITに不慣れな社員でも簡単に使いこなせるよう設計されています。また、企業ごとの独自データを取り込んで、自社専用のAIチャットボットを構築するカスタマイズにも柔軟に対応しています。

Sateraito.AI

Sateraito.AIは、株式会社サテライトオフィスが提供するサービスで、特にGoogle WorkspaceやMicrosoft 365との連携に強みを持ちます。既存のグループウェアにアドオンする形で導入できるため、社員は普段使っているツール上で自然にAIを活用し始めることができます。セキュリティ機能も充実しており、IPアドレス制限や利用ログの監査機能などを標準で備えています。

バーチャルAI推進室

バーチャルAI推進室は、株式会社wevnalが提供する、企業のAI活用を組織的に推進するための伴走型支援サービスです。特定のツールを提供するだけでなく、企業のAI活用における戦略立案から、社員のAIリテラシー向上のための研修、さらにはAI活用文化の醸成まで、組織全体のDXをサポートします。まるで社内にAI専門部署ができたかのような手厚いサポートが魅力です。

AVILEN

株式会社AVILENは、AI技術開発とAI人材育成の両面で事業を展開する企業です。その強みを活かし、ChatGPT導入支援においても、高度な技術力に基づくシステム開発と、質の高い研修プログラムの提供を両立しています。特に、製造業や金融業など、専門性の高い分野における独自のAIソリューション開発に定評があります。

株式会社XAI

株式会社XAI(クロスエーアイ)は、AIコンサルティングと開発を専門とする企業です。企業の経営課題を深く理解した上で、AIを活用した本質的な業務改革を提案することに強みを持ちます。最新のAI技術動向にも精通しており、ChatGPTだけでなく、様々なAIモデルの中から企業にとって最適なものを選択し、組み合わせたソリューションを構築することが可能です。

株式会社オルツ

株式会社オルツは、「P.A.I.(パーソナル人工知能)」をはじめとする独自のAI技術を開発している企業です。ChatGPT導入支援においても、これらの独自技術と組み合わせることで、他社にはないユニークなソリューションを提供します。議事録を自動作成するAIや、個人の発言と思考を学習するAIなど、コミュニケーション領域の効率化に特に強みを持っています。

NetBot

NetBotは、AIチャットボット開発に豊富な実績を持つInbenta社が提供するプラットフォームを活用した導入支援サービスです。特に、顧客対応や社内ヘルプデスクの自動化に強みを発揮します。多言語対応能力も高く、グローバルに事業を展開する企業のカスタマーサポート部門などで広く採用されています。独自の自然言語処理技術により、ユーザーの曖昧な質問にも高い精度で回答できる点が特徴です。

LIG

LIG株式会社は、Web制作やコンテンツマーケティングで知られていますが、そのノウハウを活かしたChatGPT導入支援も展開しています。特に、Webサイトに組み込むチャットボットや、マーケティングコンテンツの自動生成、SEO記事の作成支援など、クリエイティブ領域やマーケティング領域でのAI活用に強みを持っています。ユーザー体験を重視したUI/UX設計も得意としています。

【分野特化】おすすめのChatGPT導入支援サービス3選

ここでは、特定の業務分野に特化することで、高い専門性を発揮するChatGPT導入支援サービスを3つ紹介します。

AI面接官

「AI面接官」は、株式会社wevnalが提供する採用活動に特化したサービスです。ChatGPTを活用し、24時間365日応募者との一次面接を自動で行うことができます。人間による面接で生じがちな評価のばらつきをなくし、公平な基準で候補者をスクリーニングすることが可能です。採用担当者の業務負担を大幅に軽減し、より重要な業務に集中できるよう支援します。

SAKUBUN

「SAKUBUN」は、株式会社FLUXが提供するAIライティングアシスタントツールです。ブログ記事や広告文、メールマガジンなど、100種類以上のテンプレートが用意されており、キーワードを入力するだけで高品質な文章を瞬時に生成します。ChatGPTのAPIをベースに、マーケティングライティングに最適化されたチューニングが施されており、コンテンツ制作業務の大幅な効率化を実現します。

IVRy(アイブリー)

「IVRy」は、月額3,000円から利用できる電話自動応答(IVR)サービスです。ChatGPTとの連携機能により、かかってきた電話の内容をAIが理解し、要約してSlackやTeamsに通知したり、よくある質問に対してAIが自動で回答したりすることが可能です。これにより、電話対応業務の負担を軽減し、人手不足に悩む店舗やコールセンターの課題解決に貢献します。

【その他】おすすめのChatGPT導入支援サービス

上記以外にも、特色あるChatGPT導入支援サービスは数多く存在します。ここでは、注目すべきサービスをいくつかピックアップして紹介します。

株式会社TechArtist

株式会社TechArtistは、少数精鋭のエンジニア集団による、高度な技術力を活かした導入支援が特徴です。特に、複雑な業務ロジックを要するシステムの開発や、大規模なデータ連携を伴うプロジェクトを得意としています。技術的な難易度の高い課題を抱えている企業におすすめです。

NewtonX

NewtonXは、コンサルティングファームや大手企業で経験を積んだプロフェッショナルが、企業のDX推進を支援するサービスです。ChatGPT導入においても、経営戦略の視点から活用方法を策定し、事業成果に直結するAIソリューションの導入をサポートします。

生成AI活用支援(comnico)

comnicoは、SNSマーケティング支援で豊富な実績を持つ企業です。その知見を活かし、SNSコンテンツの企画・作成や、カスタマーサポートにおけるSNS対応の効率化など、マーケティング・コミュニケーション領域に特化した生成AIの活用支援を行っています。

アースアイズ

アースアイズ株式会社は、AIカメラソリューションで知られる企業ですが、その画像認識技術と生成AIを組み合わせた独自のサービスも提供しています。店舗内の顧客行動分析や、工場での異常検知など、リアルの場でのデータとAIを連携させた高度なソリューションに関心がある企業に適しています。

株式会社2WINS

株式会社2WINSは、スタートアップ企業や中小企業向けの小回りの利く導入支援を得意としています。スピーディーかつリーズナブルに導入を進めたい企業や、まずは特定の部門でスモールスタートしたいといったニーズに柔軟に対応してくれます。

ナイル株式会社

ナイル株式会社は、SEOコンサルティングやコンテンツマーケティングで高い実績を誇る企業です。そのノウハウを最大限に活かし、SEOに強い記事コンテンツの大量生成や、Webマーケティング戦略の立案・実行を生成AIで支援するサービスを提供しています。

Taskhub

Taskhubは、株式会社タスクハブが提供する、200種類以上のAIタスクをパッケージ化したプラットフォームです。メール作成や議事録作成、レポート自動生成など、日常業務で使えるAIアプリが豊富に揃っており、プロンプトを考えることなく誰でも直感的にAIを活用できる点が大きな魅力です。

QT-GenAI

QT-GenAIは、九州電力グループのQTnetが提供するサービスです。電力会社のインフラを支える高い技術力とセキュリティ意識をベースに、地方自治体や地場企業向けの導入支援に力を入れています。地域に密着した手厚いサポートが期待できます。

ChatGPT導入支援サービスの導入事例

最後に、実際にChatGPT導入支援サービスなどを活用して、成果を上げている企業の事例を3つ紹介します。自社で導入する際の具体的なイメージを膨らませてみましょう。

【業務効率化】楽天証券の事例

楽天証券では、顧客からの問い合わせに対応するオペレーターの業務支援に生成AIを活用しています。顧客との対話内容をAIがリアルタイムで分析・要約し、関連する社内マニュアルやFAQをオペレーターの画面に自動で表示するシステムを構築しました。これにより、オペレーターが情報を探す時間が大幅に短縮され、回答の迅速化と品質向上を実現。結果として、顧客満足度の向上とオペレーターの業務負担軽減に繋がっています。

【住民サービス向上】長野県の事例

長野県では、県庁の業務効率化と住民サービスの向上を目指し、全職員が利用できるセキュアな対話型AI環境を導入しました。職員は、資料作成やアイデア出し、翻訳、議事録の要約など、様々な業務にAIを活用しています。これにより、職員一人ひとりの生産性が向上し、より創造的な業務や、住民と直接向き合う時間にリソースを集中させることが可能になりました。行政サービスの質の向上に繋がる先進的な取り組みとして注目されています。

【開発プロセス効率化】パナソニックホールディングスの事例

パナソニックホールディングスでは、グループ全体のソフトウェア開発力強化のため、全社員約9万人を対象に、Microsoftと連携して開発した独自のAIアシスタント「PX-GPT」を導入しました。ソースコードの自動生成やレビュー、仕様書の作成などにAIを活用することで、開発のリードタイムを大幅に短縮。また、AIを通じて社内の技術やノウハウを共有する文化も醸成され、組織全体の技術力向上にも貢献しています。

こちらはパナソニック コネクトにおけるAIアシスタント導入成果に関する公式プレスリリースです。合わせてご覧ください。 https://news.panasonic.com/jp/press/jn250707-2

ChatGPT導入、9割の企業が知らない「成功の分かれ道」とは?

ChatGPTの導入を検討している、あるいは導入したものの、期待したほどの効果が出ていないと感じていませんか?実は、多くの企業が同じ悩みを抱えています。ある調査によれば、生成AIを導入した企業の半数近くが「期待した成果を上げていない」と回答しているのです。これは単なる技術的な問題ではありません。成果を出せる企業とそうでない企業とでは、AIに対する「向き合い方」に決定的な違いがあったのです。この記事では、失敗する企業に共通する落とし穴と、成功企業が実践している導入の鉄則を、信頼できるデータと共に解説します。

失敗する企業は「AIに何をさせるか」から考えてしまう

多くの企業が陥りがちなのが、「ChatGPTというすごいツールがあるから、何か業務を効率化させよう」という発想です。これは「ツールのための目的探し」であり、ほとんどの場合うまくいきません。結果として、「思ったより使えない」「現場の業務にフィットしない」といった声が上がり、プロジェクトは頓挫してしまいます。AIは魔法の杖ではなく、あくまで課題解決のための道具です。どの業務の、どの部分の、どんな非効率を解決したいのか。この出発点を間違えると、どんなに高性能なAIを導入しても宝の持ち腐れになってしまうのです。

引用元:

ガートナージャパン株式会社の調査によると、日本のCIO(最高情報責任者)の48%が、自社における生成AIの導入・活用は期待した成果を上げていない、あるいは成果が明確でないと考えていることが明らかになりました。(Gartner, “ガートナー、日本のCIOが考える生成AIの投資対効果に関する調査結果を発表”, 2024年4月17日)

成功する企業は「小さな課題」からAIを育てていく

一方、AI活用に成功している企業は、最初から全社的な大変革を目指しません。彼らは、特定の部署が抱える、具体的で小さな課題解決からスタートします。例えば、「営業部の週報作成に毎月20時間かかっている」「カスタマーサポートの定型的な問い合わせ対応を3割削減したい」といった具合です。この「スモールスタート」には3つの利点があります。

- 成果が分かりやすい: 解決すべき課題が明確なため、導入後の効果測定が容易です。

- 現場の協力が得やすい: 現場の負担を直接的に軽減するため、社員が積極的に活用してくれます。

- リスクが低い: 小規模な投資で始められるため、万が一失敗しても損失は限定的です。

このように、小さな成功体験を積み重ね、現場からのフィードバックを得ながらAIを「育てていく」アプローチこそが、最終的に全社的なDXを成功に導く唯一の道筋と言えるでしょう。

まとめ

企業は労働力不足や業務効率化の課題を抱える中で、生成AIの活用がDX推進や業務改善の切り札として注目されています。

しかし、実際には「どこから手を付ければいいかわからない」「社内にAIリテラシーを持つ人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。