「ChatGPTは日本語で使えるって本当?」

「仕事で活用したいけど、何から始めればいいかわからない…。」

「日本語だと精度が落ちるって聞いたけど、実際どうなの?」

こういった悩みや疑問を持っている方もいるのではないでしょうか?

本記事では、ChatGPTの日本語での始め方や具体的な使い方から、ビジネスシーンでの活用事例、導入を成功させるためのポイントまで網羅的に解説しました。

最先端のAI技術をビジネスに活用するための、実践的な情報だけをご紹介します。

この記事を読めば、あなたも今日からChatGPTを日本語で使いこなし、業務効率を飛躍的に向上させられるはずです。ぜひ最後までご覧ください。

ChatGPT(チャットGPT)とは?

ChatGPT(チャットGPT)とは、米国のOpenAI社が開発した、人間のように自然な対話ができるAIチャットサービスのことです。

大規模言語モデル(LLM)と呼ばれるAI技術を基盤としており、ユーザーが入力した質問や指示に対して、文脈を理解した上で非常に精度の高い文章を生成できるのが最大の特徴です。

単なる情報検索だけでなく、文章の作成・要約、翻訳、アイデア出し、プログラミングコードの生成など、幅広いタスクに対応できます。その汎用性の高さから、個人の情報収集ツールとしてだけでなく、ビジネスにおける業務効率化や新たな価値創造のツールとしても大きな注目を集めています。

ChatGPTの日本語版での始め方・使い方【具体例あり】

ここからは、ChatGPTを日本語で使い始めるための具体的なステップと、基本的な使い方を解説します。アカウント登録から実際の対話まで、誰でも簡単に行えます。

アカウント登録の手順

まずはChatGPTの公式サイトにアクセスし、アカウントを作成します。

- 公式サイトへアクセス:お使いのブラウザで「OpenAI ChatGPT」と検索し、公式サイトを開きます。

- サインアップ:「Sign up」ボタンをクリックし、メールアドレス、Googleアカウント、Microsoftアカウント、Appleアカウントのいずれかを選択して登録を進めます。

- 情報入力:画面の指示に従い、氏名や生年月日などの必要情報を入力します。

- 電話番号認証:最後にSMS(ショートメッセージサービス)による電話番号認証を行います。携帯電話に届いた認証コードを入力すれば、アカウント作成は完了です。

基本的な使い方

アカウント登録が完了すれば、すぐにChatGPTを日本語で使い始められます。使い方は非常にシンプルです。

- ログイン:登録したアカウント情報でChatGPTにログインします。

- 質問を入力:画面下部にある入力ボックスに、日本語で質問や指示を入力します。

- 送信:入力ボックスの右側にある送信ボタン(紙飛行機のアイコン)をクリックします。

これだけで、ChatGPTが日本語で回答を生成してくれます。例えば、「日本の首都はどこですか?」と入力すれば、「日本の首都は東京です。」と即座に返ってきます。特別な設定は不要で、直感的に日本語での対話が可能です。

ChatGPTの無料プランと有料プランの違いと選び方

ChatGPTには、無料で利用できるプランと、より高機能な有料プランが用意されています。それぞれの特徴を理解し、自身の利用目的に合ったプランを選ぶことが重要です。

ここでは、無料プランと主な有料プラン(Plusなど)の違いと、どちらを選ぶべきかの基準を解説します。

無料プランでできること

無料プランでは、基本的な対話機能を利用できます。

搭載されている言語モデルは、有料版で使われる最新モデルよりも少し前のバージョンになることが多いですが、日常的な調べ物や文章作成、アイデア出しなど、多くの用途で十分な性能を発揮します。

初めてChatGPTに触れる方や、個人的な範囲で利用したい方は、まず無料プランから試してみるのがおすすめです。ただし、アクセスが集中する時間帯には利用が制限されたり、回答速度が遅くなったりすることがあります。

有料プランでできること

有料プラン(例:ChatGPT Plus)では、無料プランの機能に加えて、以下のようなメリットがあります。

- 最新モデルへのアクセス:常時、より高性能で最新の大規模言語モデル(GPT-4oなど)を利用できます。これにより、回答の精度や創造性が向上します。

- 高速な応答:無料プランよりも応答速度が速く、快適に利用できます。

- ピークタイムの安定利用:アクセスが集中している時間帯でも、優先的に利用できます。

- 追加機能の利用:ファイルのアップロードによるデータ分析、DALL-E 3による画像生成、Webブラウジング機能など、高度な機能が利用可能になります。

ビジネスで本格的に活用したい方や、より高精度な回答、専門的な機能を求める方は、有料プランへのアップグレードを検討する価値があります。まずは無料プランで使い勝手を試し、物足りなさを感じたら有料プランに移行するのが合理的な選択と言えるでしょう。

ChatGPT有料版(GPT-4)でできること

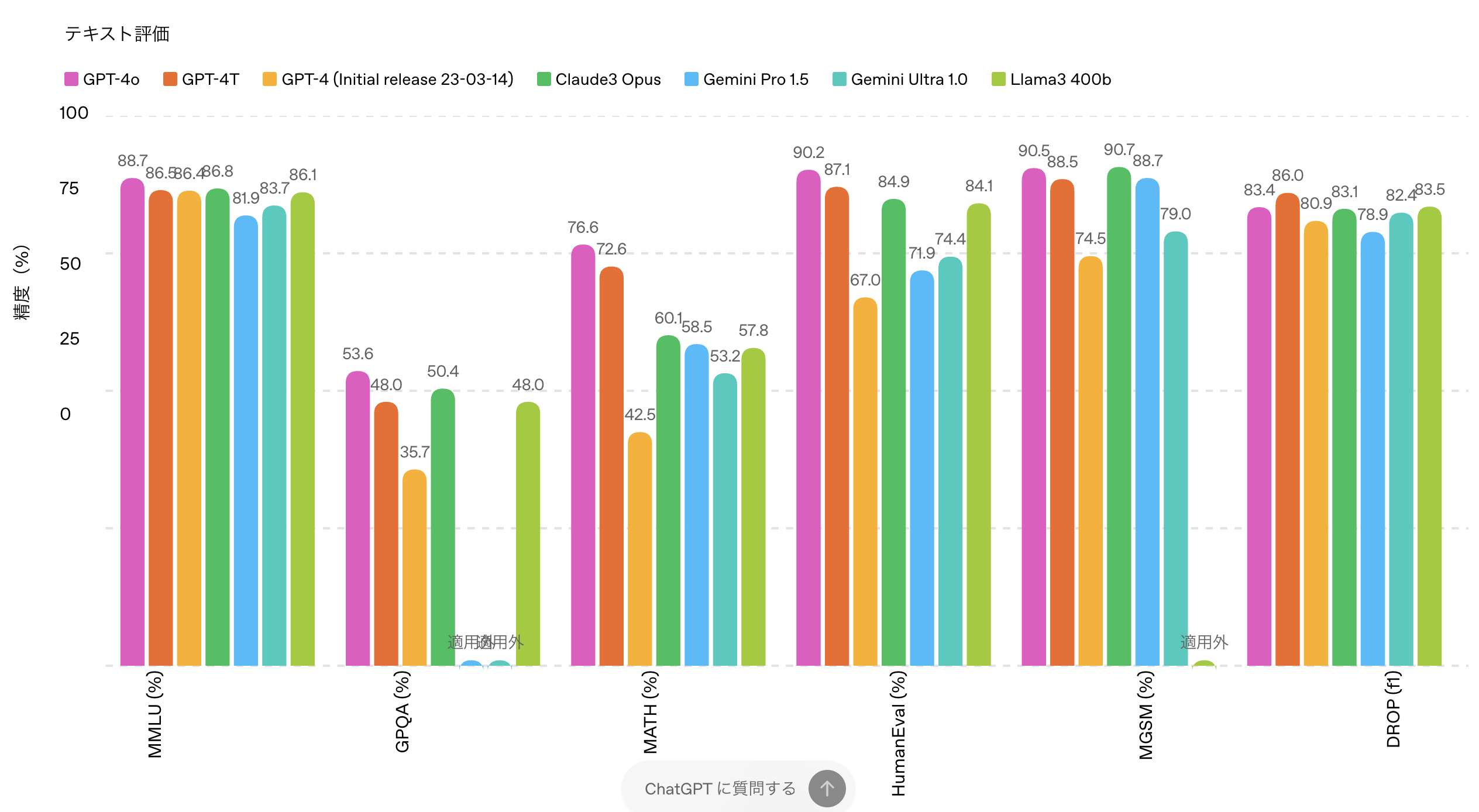

ChatGPTの有料プランで利用できるGPT-4(やその後継モデル)は、無料版のモデルと比較して格段に性能が向上しており、ビジネス活用の幅を大きく広げます。

ここでは、GPT-4以降のモデルで可能になる代表的な機能を3つ紹介します。

高度な文章生成と論理的推論

GPT-4は、より複雑で専門的な文章の生成能力に長けています。

長文のレポート作成、専門的な技術文書のドラフト、契約書のひな形作成など、ビジネスで求められる高度なドキュメント作成を強力にサポートします。また、論理的な推論能力も向上しており、複雑な問題解決やデータに基づいた意思決定の補助など、より知的なタスクを任せることが可能です。

マルチモーダル機能(画像・音声の理解)

GPT-4の大きな特徴の一つが、テキストだけでなく画像や音声も理解できる「マルチモーダル機能」です。

例えば、会議の議事録音声ファイルをアップロードして要約させたり、グラフや図表の画像を読み込ませてその内容を解説させたりすることができます。これにより、これまでテキストベースの業務に限定されていた活用範囲が、画像や音声を含む多様なデータへと広がります。

データ分析とファイルアップロード

有料版では、ExcelやPDF、CSVといったファイルを直接アップロードし、その内容を分析させることが可能です。

売上データが含まれるExcelファイルをアップロードして「このデータの傾向を分析して」と指示すれば、グラフを作成し、インサイトを提示してくれます。大量のドキュメントを読み込ませて要約や質疑応答をさせることもでき、リサーチや情報整理の時間を大幅に短縮できます。

こちらはOpenAIが公式に発表した、GPT-4oの機能や性能について解説した記事です。合わせてご覧ください。 https://openai.com/index/hello-gpt-4o/

ChatGPTを使いこなすための5つのコツ

ChatGPTから期待通りの回答を引き出すためには、いくつかのコツを押さえておくことが重要です。

ここでは、ChatGPTの性能を最大限に引き出し、日本語でより便利に使いこなすための5つのポイントを解説します。

1. 明確で具体的な指示を出す

ChatGPTは、指示が具体的であればあるほど、精度の高い回答を生成します。

例えば、「ブログ記事を書いて」とだけ指示するのではなく、「ChatGPTのビジネス活用をテーマに、初心者向けのブログ記事を1500字程度で書いてください。導入、具体的な活用例3つ、まとめ、という構成にしてください」のように、目的、文字数、構成などを具体的に指定することが重要です。

2. 役割(ロール)を与える

ChatGPTに特定の専門家としての役割を与えることで、回答の質をコントロールできます。

例えば、プロンプトの冒頭に「あなたはプロのマーケティング担当者です」や「あなたは経験豊富な経営コンサルタントです」といった一文を加えるだけで、その役割になりきって、より専門的な視点からの回答を生成してくれます。

3. 出力形式を指定する

回答の形式を具体的に指定することも有効です。

「箇条書きでまとめてください」「表形式で出力してください」「{“key”: “value”} のようなJSON形式でお願いします」など、希望するアウトプットの形を明確に伝えることで、後工程での加工の手間を省き、業務効率を向上させることができます。

4. 対話を続けて深掘りする

一度のやり取りで完璧な答えが得られない場合でも、対話を続けることで回答の精度を高めていくことができます。

生成された回答に対して、「もっと詳しく説明して」「別の視点から教えて」「この部分を修正して」といったように追加の指示を出すことで、より自分の意図に近い、質の高いアウトプットへとブラッシュアップしていくことが可能です。

5. 最初にシンプルな指示から始める

複雑な要求を一度に行うと、ChatGPTが指示を正確に理解できないことがあります。

まずは「〇〇について教えて」といったシンプルな質問から始め、得られた回答を基にして徐々に要求を追加していく「ステップ・バイ・ステップ」のアプローチが有効です。これにより、AIとの認識のズレを防ぎ、最終的に質の高い回答を得やすくなります。

ChatGPTからより的確な回答を引き出すプロンプトのコツについては、こちらの記事で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。

https://taskhub.jp/use-case/chatgpt-increase-accuracy/

ChatGPTを日本語で使う際のプロンプトのコツ

ChatGPTを日本語で効果的に使うためには、日本語特有の表現や文脈を考慮したプロンプト(指示文)の工夫が求められます。

ここでは、日本語環境で特に意識したいプロンプトのコツを3つ紹介します。

主語と目的語を明確にする

日本語は主語が省略されやすい言語ですが、ChatGPTへの指示においては主語や目的語を明確にすることが非常に重要です。

誰が(何が)何をするのかをはっきりと記述することで、AIが文脈を誤解するのを防ぎ、より正確な回答を引き出すことができます。例えば「要約して」ではなく、「この議事録を500字で要約してください」のように具体的に書くことが推奨されます。

曖昧な表現を避ける

「いい感じに」「なるべく多く」といった曖昧な表現は、人間同士のコミュニケーションでは伝わりますが、AIは解釈に困ってしまいます。

「親しみやすいトーンで」「具体的なアイデアを10個挙げてください」のように、できるだけ定量的、あるいは具体的な言葉で指示を出すことが、意図した通りのアウトプットを得るための鍵となります。

文脈や背景情報を提供する

より質の高い回答を得るためには、質問の背景にある文脈や前提条件を伝えることが効果的です。

例えば、新しいサービスのキャッチコピーを考えてもらう際に、ただ「キャッチコピーを考えて」と依頼するのではなく、「ターゲットは30代のビジネスパーソンで、製品の強みは『時間の節約』です。この情報を踏まえて、心に響くキャッチコピーを5つ提案してください」のように、詳細な情報を提供することで、より的確な提案が期待できます。

【人間超え?】ChatGPTの実際の使用例3選

ChatGPTは、私たちの想像を超えるような高度なタスクをこなす能力を秘めています。ここでは、その驚くべき性能を示す実際の使用例を3つご紹介します。

複雑なプログラミングコードの生成

ChatGPTは、特定の要件を伝えるだけで、複雑な機能を持つプログラミングコードを生成できます。

例えば、「Pythonで、指定したWebサイトから特定の情報を抽出し、CSVファイルに保存するプログラムを作成して」と指示するだけで、即座に実行可能なコードを生成します。エラーのデバッグやコードの最適化に関する相談にも乗ってくれるため、開発者の生産性を劇的に向上させます。

高度なデータ分析と可視化

ExcelやCSV形式のデータをアップロードし、その分析を依頼することも可能です。

「この売上データを分析し、月別の推移と商品カテゴリー別の売上構成比をグラフで示してください。また、何か特筆すべき傾向があれば指摘してください」といった指示で、データ分析から考察、さらにはグラフによる可視化までを自動で行います。専門的なデータ分析スキルがなくても、インサイトを得ることができます。

専門分野に関する論文の要約と解説

専門的な知識が必要な学術論文や技術文書も、ChatGPTは瞬時に理解し、要約や解説を行うことができます。

難解な論文のPDFをアップロードして、「この論文の要点を3つにまとめて、専門知識がない人にもわかるように平易な言葉で解説してください」と依頼すれば、短時間で内容を把握することが可能です。これにより、情報収集や学習の効率が飛躍的に向上します。

ChatGPTの導入・活用による成功事例5選

ChatGPTは、すでに多くの企業で導入され、具体的な成果を上げています。ここでは、様々な業界におけるChatGPTの活用成功事例を5つ紹介します。

パナソニック コネクト:全社導入による業務効率化

パナソニック コネクトでは、約12,500人の国内全従業員を対象にChatGPTをベースとしたAIアシスタントサービス「ConnectAI」を導入しました。資料作成や議事録の要約、プログラミングコードの生成などに活用し、日常業務の効率化を進めています。従業員一人ひとりの生産性向上だけでなく、AI活用を前提とした新しい働き方の模索にも繋がっています。

サイバーエージェント:広告クリエイティブ制作の効率化

広告事業を展開するサイバーエージェントでは、ChatGPTを活用して広告のキャッチコピーやクリエイティブ案の生成を自動化する取り組みを進めています。AIが大量のアイデアを瞬時に生成することで、クリエイターはより質の高いアイデアの選定やブラッシュアップに集中できるようになり、制作プロセス全体の生産性向上を実現しました。

ベネッセホールディングス:社内AIチャットによるナレッジ共有

ベネッセホールディングスでは、グループ社員約1.5万人が利用できる社内AIチャット「Benesse GPT」を導入しました。社内の膨大な文書やデータをAIに学習させることで、社員が必要な情報を瞬時に引き出せる環境を構築。部署を横断したナレッジの共有を促進し、業務の属人化解消や意思決定の迅速化に貢献しています。

京都銀行:地域金融機関における業務革新

京都銀行は、地域金融機関として早期にChatGPTの試行導入を決定しました。行内文書の作成や情報収集、アイデア出しなどに活用することで、行員の事務作業の負担を軽減。これにより、顧客との対話やコンサルティングといった、より付加価値の高い業務に時間を割けるようになり、顧客サービスの向上を目指しています。

大和証券:全社員への展開による金融サービスの向上

大和証券は、全社員約9,000人を対象にChatGPTの利用を開始しました。社内規定や商品に関する問い合わせ対応、顧客向け資料のドラフト作成などに活用することで、業務効率を大幅に改善。AIを積極的に活用することで、変化の速い金融市場に対応し、顧客一人ひとりに最適なサービスを提供する体制を強化しています。

企業がChatGPTの活用を成功させるための5つのポイント

企業がChatGPTを導入し、その効果を最大化するためには、戦略的なアプローチが不可欠です。

ここでは、ChatGPTのビジネス活用を成功に導くための5つの重要なポイントを解説します。

1. 導入目的を明確にする

まず最初に、「何のためにChatGPTを導入するのか」という目的を明確にすることが重要です。

「業務効率化」「コスト削減」「顧客満足度の向上」「新規事業の創出」など、具体的なゴールを設定しましょう。目的が明確であれば、どの業務に、どのように活用すべきかという具体的な方針が定まり、投資対効果を測定しやすくなります。

2. スモールスタートで始める

全社的に一斉導入するのではなく、特定の部署や特定の業務からスモールスタートで始めることをお勧めします。

まずは限定的な範囲で試行し、効果や課題を検証します。そこで得られた知見や成功体験を基に、徐々に適用範囲を拡大していくことで、導入の失敗リスクを最小限に抑え、着実に社内へ浸透させることができます。

3. セキュリティガイドラインを策定する

ChatGPTを利用する上で、情報漏洩のリスク対策は不可欠です。

顧客の個人情報や企業の機密情報などを入力しないよう、明確な利用ガイドラインを策定し、全従業員に周知徹底する必要があります。API連携を利用したセキュアな環境の構築や、入力情報がAIの学習に使われない設定(オプトアウト)の確認も重要です。

4. 従業員のAIリテラシーを向上させる

ツールの導入と同時に、従業員のAIリテラシー教育を行うことが成功の鍵を握ります。

ChatGPTの基本的な使い方から、効果的なプロンプトの書き方、活用事例の共有、そして倫理的な注意点まで、継続的な研修の機会を設けましょう。従業員一人ひとりがAIを「使いこなせる」ようになることで、組織全体の生産性が向上します。

5. 費用対効果(ROI)を継続的に評価する

ChatGPTの活用が、設定した目的に対してどれだけの効果をもたらしているかを定期的に評価することが重要です。

作業時間の削減効果、コスト削減額、顧客満足度の変化などを定量的に測定し、費用対効果(ROI)を検証します。その評価を基に、さらなる活用領域の検討や、運用の改善を繰り返していくことで、ChatGPTの価値を最大化できます。

企業がChatGPTを導入するための4つのステップ

実際に企業がChatGPTを導入する際には、どのような手順を踏めばよいのでしょうか。

ここでは、計画から本格運用までを4つの具体的なステップに分けて解説します。

Step1:活用方針の検討

最初のステップは、自社が抱える課題を洗い出し、ChatGPTをどのように活用すればその課題を解決できるか、という方針を検討することです。

市場の最新動向や競合他社の事例を参考にしながら、業務効率化、コスト削減、サービス向上など、具体的な活用目的とゴールを設定します。この段階で、どの業務領域から導入を始めるかの優先順位付けも行います。

Step2:利用環境の構築

次に、従業員が安全かつ効率的にChatGPTを利用できる環境を構築します。

これには、情報漏洩を防ぐためのセキュリティポリシーや利用ガイドラインの策定が含まれます。また、よりセキュアな利用が可能な法人向けプラン(ChatGPT Enterpriseなど)の契約や、自社システムと連携させるためのAPI利用の検討もこのステップで行います。

Step3:試験開発・運用(PoC)

本格導入の前に、特定の部署やチームで試験的に運用を開始します(PoC: Proof of Concept)。

この段階で、実際に業務でChatGPTを使ってみて、その効果や操作性、課題などを検証します。現場の従業員からフィードバックを収集し、ガイドラインの改善や、より効果的な活用方法のマニュアル化を進めることが重要です。

Step4:本開発と運用

試験運用の結果を踏まえ、全社的な本格導入へと進みます。

PoCで得られた知見を基に、利用環境やサポート体制を整備し、全従業員を対象とした研修を実施します。導入後も、定期的に利用状況をモニタリングし、活用事例の共有会などを開催することで、社内での利用を促進し、継続的に活用レベルを高めていくことが成功の鍵となります。

ChatGPTを使用する際の3つの注意点

ChatGPTは非常に便利なツールですが、その利用にはいくつかの注意点も存在します。リスクを理解し、適切に対処することで、安全にその恩恵を享受することができます。

1. 情報の正確性を鵜呑みにしない

ChatGPTが生成する情報は、常に正しいとは限りません。学習データに含まれる誤った情報や古い情報を基に、もっともらしい嘘(ハルシネーション)を生成することがあります。

特に、統計データや専門的な情報、最新の出来事に関する回答は、必ず公式サイトや信頼できる情報源でファクトチェック(事実確認)を行う習慣が不可欠です。

こちらはAIのハルシネーションを防ぐプロンプトについて解説した記事です。合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/use-case/chatgpt-prevent-hallucination/

2. 機密情報や個人情報を入力しない

ChatGPTに入力したデータは、サービス向上のためにAIの学習データとして利用される可能性があります。

顧客の個人情報、社内の未公開情報、技術的な機密情報などを入力すると、情報漏洩に繋がる重大なセキュリティリスクとなります。企業の利用においては、入力してはいけない情報の種類を明確に定めたガイドラインを作成し、全従業員に遵守させることが極めて重要です。

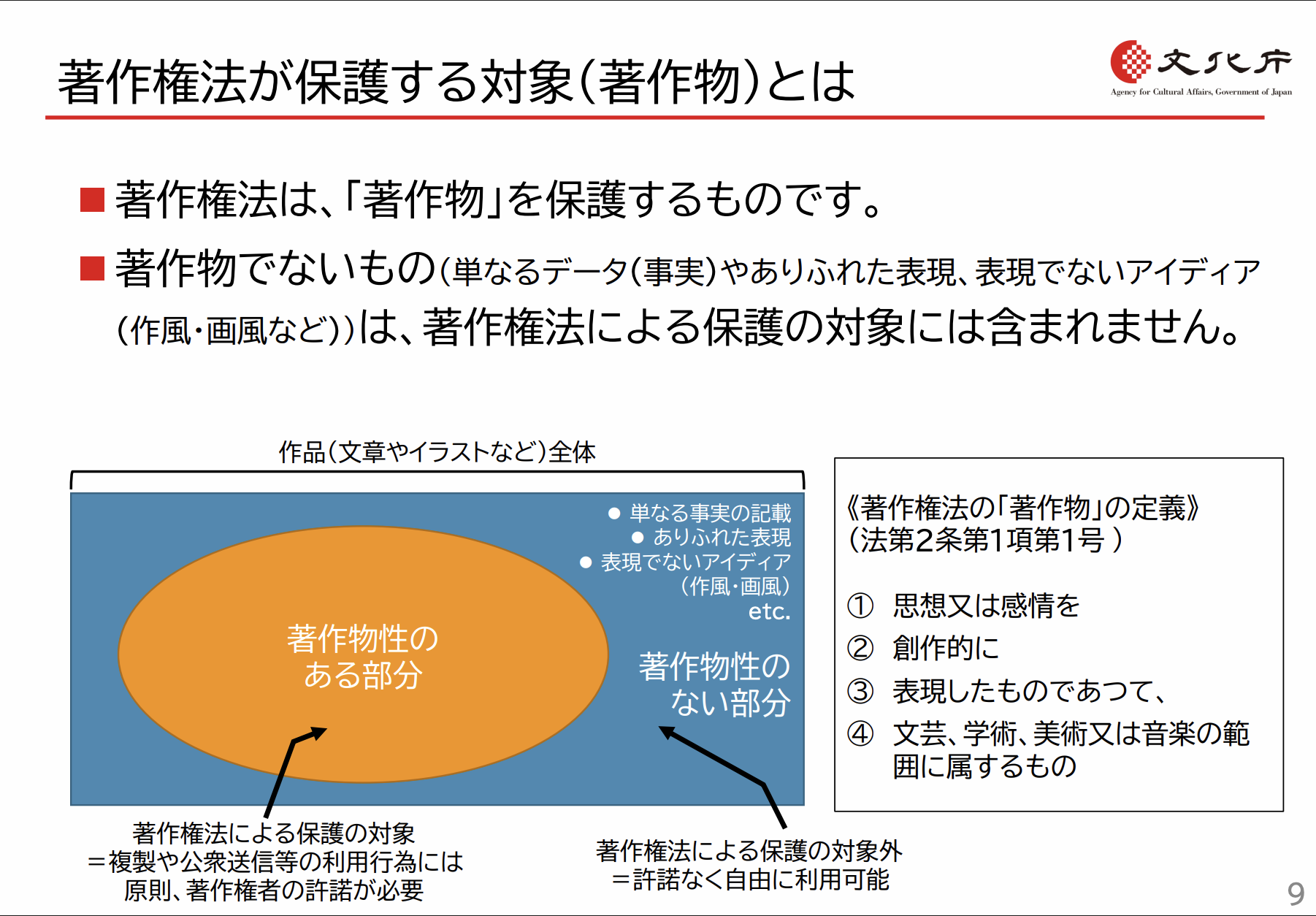

3. 著作権を侵害する可能性がある

ChatGPTが生成した文章や画像が、既存の著作物と酷似してしまう可能性があります。

意図せず他者の著作権を侵害してしまうリスクを避けるため、生成されたコンテンツを商用利用する際には、必ずコピーコンテンツチェックツールなどを用いて、独自性を確認することが推奨されます。特にクリエイティブな分野での利用には、細心の注意が必要です。

生成AI活用の問題点と対策方法

生成AIの活用は多くのメリットをもたらす一方で、いくつかの問題点も指摘されています。

ここでは、企業が直面しがちな主要な問題点と、それらに対する具体的な対策方法を解説します。

情報の信頼性とハルシネーション

問題点として、生成AIは事実に基づかない情報(ハルシネーション)を生成することがあります。これを鵜呑みにすると、誤った意思決定や信用の失墜に繋がりかねません。

対策としては、生成された情報のファクトチェックを徹底するプロセスを業務フローに組み込むことが重要です。特に重要な意思決定に利用する場合は、複数の信頼できる情報源と照合し、裏付けを取る必要があります。

情報漏洩とセキュリティリスク

問題点として、従業員が機密情報や個人情報をプロンプトに入力してしまうことによる情報漏洩リスクが挙げられます。

対策としては、まず明確なセキュリティガイドラインを策定し、入力してはならない情報の種類を全社で共有します。さらに、入力データが学習に利用されない設定(オプトアウト)が可能な法人向けプランや、セキュリティが強化されたAPI経由での利用を検討することが有効です。

倫理的な問題とバイアス

問題点として、AIの学習データに含まれる偏見(バイアス)が、生成されるコンテンツに反映されてしまう可能性があります。これにより、差別的、あるいは不適切な表現が生み出されるリスクがあります。

対策としては、AIが生成したコンテンツを公開・利用する前に、人間の目によるレビューを必須とすることが挙げられます。また、AIの利用に関する倫理規定を社内で策定し、従業員への教育を徹底することで、無意識のうちに不適切なコンテンツを発信してしまうリスクを低減できます。

生成AIのリスクや危険性とリスクマネジメント

生成AIの導入は、業務効率化という大きなリターンをもたらす一方で、様々なリスクを内包しています。

これらのリスクを事前に理解し、適切なマネジメント体制を構築することが、持続的なAI活用の鍵となります。

運用・管理上のリスク

生成AIを導入したものの、従業員がうまく使いこなせず形骸化してしまったり、逆に過度に依存してしまい、従業員の思考力やスキルが低下してしまったりするリスクがあります。

この対策として、導入目的の明確化と継続的な従業員教育が不可欠です。また、どの業務をAIに任せ、どの業務を人間が担うべきかという役割分担を明確にし、定期的にその妥当性を見直すプロセスも重要になります。

法的・倫理的リスク

生成AIが生成したコンテンツが、著作権や商標権を侵害したり、差別的な表現を含んでいたりする可能性があります。これにより、企業が法的な紛争に巻き込まれたり、ブランドイメージを損なったりするリスクがあります。

対策としては、生成物の利用前にリーガルチェックや倫理的観点からのレビューを行う体制を整えることが求められます。また、生成AIの利用に関する社内ガイドラインを弁護士などの専門家のアドバイスを基に策定することも有効です。

セキュリティリスク

最も注意すべきリスクの一つが、情報漏洩です。プロンプトへの機密情報の入力だけでなく、AIサービス自体がサイバー攻撃の標的となる可能性も考慮しなければなりません。

リスクマネジメントとしては、セキュリティレベルの高い法人向けサービスの選定、アクセス権限の適切な管理、従業員へのセキュリティ教育の徹底などが挙げられます。また、インシデント発生時の対応計画を事前に策定しておくことも重要です。

こちらは経済産業省が策定した、AI事業者が取り組むべきリスクやガバナンスについての実践的な手引きです。合わせてご覧ください。

https://www.meti.go.jp/press/2024/04/20240419004/20240419004.html

生成AIコンテンツは著作権侵害になる?事例と対策

生成AIが生み出すコンテンツの著作権に関する問題は、ビジネスで利用する上で避けては通れない重要なテーマです。

ここでは、どのような場合に著作権侵害となりうるのか、その考え方と対策について解説します。

著作権侵害の考え方

現在の日本の著作権法では、AI自体は著作者とは認められず、AIが自動生成しただけのコンテンツに著作権は発生しない、というのが一般的な見解です。

しかし、人間がプロンプトに創造的な指示を与え、AIを「道具」として利用して創作活動を行った結果、生成されたコンテンツには、その人間の創作的寄与が認められれば著作権が発生する可能性があります。

問題となるのは、AIが学習データに含まれる既存の著作物を基にコンテンツを生成し、その結果が元の著作物と類似している場合です。この場合、意図せず著作権侵害(複製権や翻案権の侵害)となってしまうリスクがあります。

著作権侵害を避けるための対策

企業が生成AIコンテンツを利用する際に、著作権侵害のリスクを低減するためには、以下のような対策が有効です。

- 生成物のチェック:生成された文章や画像を公開・商用利用する前には、必ず既存の著作物と酷似していないか、専用のツールや目視で確認するプロセスを設けます。

- プロンプトの工夫:「特定の作家の画風で」といった、既存の著作物を直接的に模倣するような指示は避けるべきです。オリジナリティのある、具体的な指示を心がけることが重要です。

- 著作権フリーの学習データを利用したAIの活用:サービスによっては、著作権フリーのデータのみを学習に使用しているものや、生成されたコンテンツの著作権を保証するサービスも登場しています。商用利用が前提の場合は、こうしたサービスの利用を検討するのも一つの手です。

こちらは文化庁が公開している、AIと著作権の関係についての公式な考え方をまとめた資料です。合わせてご覧ください。

https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/93903601_01.pdf

生成AIでできることとは?ビジネスシーンにおける活用方法

生成AI、特にChatGPTのような対話型AIは、ビジネスの様々なシーンでその能力を発揮します。

ここでは、具体的な業務に沿って、生成AIがどのように活用できるかを紹介します。

コンテンツ作成業務の効率化

ブログ記事、メールマガジン、SNS投稿文、プレスリリースといった様々な文章コンテンツのドラフト作成をAIに任せることができます。

キーワードやテーマ、ターゲット読者などを指示するだけで、たたき台となる文章を瞬時に生成。人間は最終的な編集やブラッシュアップに集中できるため、コンテンツ制作にかかる時間を大幅に削減できます。

情報収集・分析業務の高度化

WebサイトやPDF資料の内容を要約させたり、膨大な顧客からのフィードバックデータを分析して傾向を抽出させたりすることが可能です。

従来は多くの時間を要していたリサーチやデータ分析作業をAIが代行することで、より迅速な意思決定や戦略立案が実現します。競合他社の動向調査や市場リサーチにも活用できます。

社内業務のサポート

会議の議事録作成、社内マニュアルの作成、企画書のアイデア出し、さらにはExcel関数の使い方を質問するなど、日常的な社内業務の様々な場面でアシスタントとして活用できます。

定型的な事務作業をAIに任せることで、従業員はより創造的で付加価値の高い業務に時間を使うことができるようになり、組織全体の生産性向上に繋がります。

生成AIのメリットとビジネスにおける導入事例

生成AIをビジネスに導入することは、企業に多くのメリットをもたらします。

ここでは、その主要なメリットと、それを裏付ける具体的な導入事例を改めて整理します。

生成AI導入の主要なメリット

- 生産性の向上:定型業務や情報収集・分析といったタスクを自動化することで、従業員一人ひとりの作業時間を短縮し、組織全体の生産性を飛躍的に向上させます。

- コスト削減:これまで外部委託していたコンテンツ制作やデータ分析などの業務を内製化したり、カスタマーサポートを自動化したりすることで、人件費や外注費といったコストの削減に繋がります。

- 新たな価値創造の促進:AIによるアイデア出しやデータ分析のサポートを受けることで、人間だけでは思いつかなかったような新しい商品やサービスのアイデアが生まれやすくなり、イノベーションを加速させます。

- 従業員満足度の向上:煩雑な単純作業から解放されることで、従業員はより創造的でやりがいのある仕事に集中できるようになり、仕事に対する満足度やエンゲージメントの向上が期待できます。

導入事例から見る効果

例えば、前述のパナソニック コネクトの事例では、全社的なAIアシスタントの導入により、資料作成やプログラミングといった日常業務が効率化され、全社的な生産性向上に繋がっています。また、サイバーエージェントでは、広告クリエイティブ制作のプロセスにAIを組み込むことで、制作のスピードと質の両方を高めることに成功しています。

これらの事例は、生成AIが単なるツールに留まらず、企業の競争力を根本から変革するポテンシャルを秘めていることを示しています。

ChatGPTは日本語で問題なく利用できる

本記事では、ChatGPTの日本語での使い方から、ビジネスにおける具体的な活用事例、導入を成功させるためのポイントや注意点まで、幅広く解説してきました。

結論として、ChatGPTは日本語でも非常に高い精度で、問題なく利用することができます。始め方も簡単で、特別な設定なしに自然な日本語での対話が可能です。

企業が労働力不足や業務効率化の課題を抱える中で、生成AIの活用はDX推進や業務改善の切り札として注目されています。

しかし、実際には「どこから手を付ければいいかわからない」「社内にAIリテラシーを持つ人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

重要なのは、まずスモールスタートで試してみて、自社の業務にどのようなメリットがあるかを体感することです。この記事で紹介したコツや注意点を参考に、まずは無料プランからでもChatGPTを試してみてはいかがでしょうか。

生成AIを使いこなすことが、これからのビジネスにおいて他社との差別化を図るための重要な鍵となることは間違いありません。あなたのビジネスを次のステージへと押し上げるために、ぜひChatGPTの活用を検討してみてください。

ChatGPTから月並みな回答しか返ってこない…は“指示”が9割

ChatGPTを使ってみたものの、「なんだか当たり障りのない答えしか返ってこない」「期待していたレベルの記事を書いてくれない」と感じたことはありませんか?実はその原因のほとんどは、ChatGPTの能力不足ではなく、私たちの「指示の出し方」にあります。AIから優れたアウトプットを引き出す人と、そうでない人の差は、プロンプトの質にあるのです。ここでは、あなたのChatGPTを「指示待ちの新人」から「優秀な専門家」に変えるための、一歩進んだ指示の技術を紹介します。

なぜあなたの指示はAIに響かないのか

まず、多くの人がやりがちな「ダメな指示」の例を見てみましょう。

- 丸投げ型:「新商品のプレスリリースを書いて」

- 曖昧型:「この記事をいい感じに要約して」

- 情報不足型:「マーケティング戦略を考えて」

これらの指示では、AIは何を基準に考えれば良いのかわからず、インターネット上にあるような一般的で月並みな回答しか生成できません。AIは文脈を読んでくれません。あなたが頭の中で思い描いている背景やゴールを、言語化して伝える必要があるのです。

AIを「一流の専門家」に変える賢いプロンプト術

では、どうすればAIの能力を最大限に引き出せるのでしょうか。答えは、AIに「思考の型」と「制約」を与えることです。

術①:思考のフレームワークをインストールさせる

優れたコンサルタントやマーケターは、物事を分析するための「フレームワーク」を持っています。それをAIに与えてみましょう。

プロンプト例:

「あなたは経験豊富なマーケティングコンサルタントです。これから当社の新サービス『(サービス名)』について説明します。SWOT分析(強み、弱み、機会、脅威)のフレームワークを使って、現状を分析し、今後のマーケティング戦略の方向性を3つ提案してください。」

術②:思考のプロセスを真似させる

いきなり結論を求めず、思考のステップを一つずつ踏ませることで、アウトプットの質は劇的に向上します。

プロンプト例:

「新しいオンライン学習サービスのキャッチコピーを考えています。いきなり案を出すのではなく、以下のステップで思考してください。

ステップ1:ターゲットとなる顧客(30代の社会人)が抱える悩みを5つ列挙する。

ステップ2:その悩みに対して、このサービスが提供できる解決策をそれぞれ記述する。

ステップ3:ステップ1と2を踏まえて、心に響くキャッチコピー案を10個提案する。」

術③:あえて厳しい「制約」を与える

文字数やキーワード、構成などに厳しい制約を課すことで、AIはより創造性を発揮しようとします。

プロンプト例:

「当社のサステナビリティ活動についてブログ記事を作成してください。ただし、以下の条件を必ず守ってください。

- 文字数は1200字ぴったりにする。

- 『未来』『共存』『責任』というキーワードを必ず3回以上使用する。

- 専門用語は使わず、中学生にも理解できる言葉で説明する。」

このように、AIを単なる「答えを出す機械」としてではなく、「思考のパートナー」として扱うことで、その真価を引き出すことができるのです。

ChatGPTのビジネス活用は次のステージへ。専門知識不要のAIプラットフォームとは

企業は労働力不足や業務効率化の課題を抱える中で、生成AIの活用がDX推進や業務改善の切り札として注目されています。

しかし、実際には「どこから手を付ければいいかわからない」「社内にAIリテラシーを持つ人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。