「ChatGPTにログインしてみたいけど、どうやればいいの?」

「ChatGPTにログインできなくて困っている…。」

こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?

本記事では、PCとスマホアプリそれぞれのChatGPTへのログイン方法を画像付きで分かりやすく解説します。また、ログインできない場合の主な原因とその具体的な対処法についても、エラーメッセージごとに詳しく説明しました。

この記事を最後まで読めば、誰でも簡単にChatGPTへのログインを完了させ、その高度な機能を最大限に活用し始めることができます。ぜひ最後までご覧ください。

まずは基本から!ChatGPTのログイン前に知るべき全情報

ChatGPTへのログイン方法を解説する前に、まずは基本的な情報を確認しておきましょう。

ChatGPTとは何か、無料版と有料版の違い、そして利用する上での年齢制限について理解することで、よりスムーズに活用を始めることができます。

それでは、1つずつ順に解説します。

ChatGPTとは?基本機能とGPT-4oで進化した点

ChatGPTは、OpenAIが開発した大規模言語モデル(LLM)を活用した対話型のAIチャットサービスです。人間のように自然な文章を生成し、質問への回答、文章の要約や翻訳、アイデア出し、プログラミングコードの生成など、非常に幅広いタスクをこなすことができます。

2024年5月に発表された最新モデル「GPT-4o」は、従来のモデルに比べて処理速度が大幅に向上し、コストも削減されました。さらに、テキストだけでなく、音声や画像も統合的に処理できる「マルチモーダル機能」が強化され、より人間らしいリアルタイムでの音声対話や、画像の内容を読み取って解説するなどの高度なタスクが可能になっています。

この進化により、ChatGPTは単なるテキスト生成ツールから、より多角的でインタラクティブなアシスタントへと変貌を遂げています。

こちらはChatGPTを開発したOpenAIの公式サイトです。最新の研究や取り組みについて確認できます。 https://openai.com/

無料版と有料版(Plus/Team/Pro)の料金プラン徹底比較

ChatGPTには、誰でも無料で利用できるプランと、月額料金を支払うことでさらに高機能なモデルや追加機能が使える有料プランがあります。

無料版では、主に「GPT-3.5」というモデルが利用でき、基本的な対話機能は十分に試すことができます。しかし、アクセスが集中する時間帯には利用制限がかかることや、最新モデルの利用ができないといったデメリットがあります。

一方、有料プラン(Plus/Team/Proなど)では、最新かつ最高性能のモデルである「GPT-4o」や「GPT-4」に優先的にアクセスできます。これにより、回答の精度が格段に向上するほか、ウェブブラウジング機能、データ分析機能(Advanced Data Analysis)、画像生成AI「DALL-E 3」の利用、そして自作の特化型AIを作成できる「GPTs」など、無料版にはない多くの高度な機能が利用可能になります。ビジネス用途やより専門的な使い方をしたい場合は、有料プランがおすすめです。

各料金プランの詳細や支払い方法については、こちらの記事でさらに詳しく比較解説しています。ぜひ参考にしてください。

ChatGPT利用時の年齢制限について

ChatGPTの利用には年齢制限が設けられています。OpenAIの利用規約によると、13歳以上であることが利用の条件です。

また、18歳未満のユーザーが利用する場合は、親または法定後見人の許可を得る必要があります。これは、AIが生成するコンテンツには不適切な情報が含まれる可能性があり、未成年者を保護するための措置です。

学校の授業などで利用するケースも増えていますが、この年齢制限は必ず守る必要があります。アカウント登録時に年齢確認が行われるわけではありませんが、規約を理解した上で責任を持って利用することが求められます。

こちらがOpenAIの公式な利用規約です。年齢制限に関する詳細な記載も含まれています。 https://openai.com/policies/row-terms-of-use/

アカウント不要?登録なしでのChatGPTログイン(利用)方法

ChatGPTを利用するにはアカウント登録が基本ですが、実は登録なしで手軽に試せる方法も提供されています。

ここでは、アカウントを作成せずにChatGPTを利用する方法と、その際の機能制限について解説します。いますぐにでもChatGPTを体験してみたい方は、ぜひ参考にしてください。

登録不要モードの使い方と機能制限

OpenAIは、一部の地域から段階的にアカウント登録なしでChatGPTを利用できる機能を導入しています。このモードでは、公式サイトにアクセスするだけで、すぐにAIとのチャットを始めることができます。

ただし、登録した場合と比較していくつかの機能制限があります。例えば、過去のチャット履歴の保存や共有、カスタム指示(自己紹介や回答スタイルの事前設定)、音声入力、GPTsの利用などはできません。また、生成されたコンテンツを改善のためにAIの学習に利用される場合がありますが、これは設定からオプトアウトすることも可能です。

あくまでお試し版という位置づけですが、ChatGPTの基本的な性能を体験するには十分な機能と言えるでしょう。

公式サイトでのアクセス方法

アカウント不要でChatGPTを利用するには、まずお使いのブラウザでChatGPTの公式サイト(chat.openai.com)にアクセスします。

通常、ログインや新規登録を促す画面が表示されますが、登録不要モードが利用可能な場合は、そのままチャットを開始できるインターフェースが表示されるか、「ゲストとして続ける」といった選択肢が現れます。

もしログイン画面が表示された場合でも、Microsoftの検索エンジン「Bing」に統合された「Copilot」機能を使えば、登録なしでChatGPTの技術を体験することが可能です。こちらはBingのサイトにアクセスするだけで利用できます。

【PC版】ChatGPTのログイン・新規登録を画像付きで解説

ここからは、PCのWebブラウザからChatGPTにログイン、または新規登録する具体的な手順を解説します。

アカウントを作成することで、会話履歴の保存や各種設定のカスタマイズなど、ChatGPTの全機能を利用できるようになります。メールアドレスだけでなく、Googleなどの既存アカウントを使った簡単な登録方法も用意されています。

公式サイトのログインページ解説(Log inとSign upの違い)

まず、ChatGPTの公式サイト(chat.openai.com)にアクセスします。画面中央に「Log in」と「Sign up」という2つのボタンが表示されます。

「Log in(ログイン)」は、すでにアカウントを持っている方が使用するボタンです。メールアドレスとパスワード、または連携したアカウントでログインします。

「Sign up(サインアップ)」は、これから新しくアカウントを作成する方が使用するボタンです。こちらを選択して、登録手続きに進みます。初めて利用する方は「Sign up」をクリックしてください。

メールアドレスでの新規登録とログイン手順

「Sign up」をクリックすると、アカウント作成画面に進みます。メールアドレスで登録する場合は、入力欄にあなたのメールアドレスを入力し、「Continue」をクリックします。

次に、ChatGPTアカウントで使用したいパスワードを設定し、再度「Continue」をクリックします。すると、入力したメールアドレス宛にOpenAIから確認メールが届きます。「Verify email address」というボタンをクリックして、メールアドレスの有効性を認証してください。

認証が完了したら、名前と生年月日を入力する画面に進みます。入力後、電話番号による認証が求められる場合があります。指示に従って手続きを完了させると、アカウント登録は完了です。次回以降は、「Log in」から登録したメールアドレスとパスワードでログインできます。

Google/Microsoft/Appleアカウントでのログイン手順

メールアドレスを都度入力する代わりに、普段から利用しているGoogle、Microsoft、またはAppleのアカウントを使って、より簡単に登録・ログインすることも可能です。

アカウント作成画面で、メールアドレス入力欄の下にある「Continue with Google」、「Continue with Microsoft Account」、「Continue with Apple」のいずれかのボタンを選択します。

選択すると、各サービスのアカウント認証画面に移動します。画面の指示に従ってログインし、OpenAIへの情報連携を許可してください。これにより、パスワードを設定する手間なく、数クリックでChatGPTのアカウント登録と初回ログインが完了します。2回目以降のログインも、同じボタンをクリックするだけで非常にスムーズです。

電話番号認証が必要なケースと対応

ChatGPTのアカウントを新規作成する際、セキュリティ対策の一環として電話番号による認証が求められることが一般的です。

名前や生年月日を入力した後、SMS(ショートメッセージサービス)を受信できる電話番号を入力する画面が表示されます。国番号を選択し、ご自身の携帯電話番号を入力して「Send code」をクリックしてください。

すぐに、入力した電話番号宛に6桁の認証コードが記載されたSMSが届きます。そのコードをChatGPTの画面に入力することで、本人確認が完了し、アカウント作成の最終ステップが完了します。この手続きは、不正な大量アカウント作成(bot)などを防ぐための重要なプロセスです。

【スマホアプリ版】ChatGPTのログイン方法と使い方

ChatGPTは、PCのブラウザだけでなく、スマートフォン用の公式アプリも提供されています。

iOS(iPhone)とAndroidの両方に対応しており、外出先でも手軽にChatGPTを利用できます。ここでは、各OSでのアプリのインストールからログインまでの手順を解説します。

iOS(iPhone)アプリのインストールとログイン手順

iPhoneユーザーは、App StoreからChatGPTの公式アプリをインストールできます。

App Storeを開き、検索バーで「ChatGPT」と入力して検索してください。提供元が「OpenAI」であることを確認し、公式アプリをダウンロード・インストールします。偽アプリも存在するため、提供元は必ず確認しましょう。

インストール後、アプリを起動するとログイン画面が表示されます。PC版と同様に、メールアドレスでログインするか、Google、Microsoft、Appleのアカウントを選択してログインします。すでにPCでアカウントを作成済みの場合は、同じ情報でログインすれば、会話履歴などが同期されます。

Androidアプリのインストールとログイン手順

Androidユーザーは、Google Play ストアから公式アプリをインストールします。

Google Play ストアを開き、「ChatGPT」と検索してください。こちらも、開発元が「OpenAI」であることをしっかりと確認してからインストールに進みます。

アプリをインストールして開くと、ログインまたは新規登録の画面が表示されます。PC版やiOS版と同じアカウント情報を利用してログインが可能です。初めて利用する場合は、アプリ内から直接新規アカウントを作成することもできます。手順はPC版とほぼ同じで、メールアドレスまたは外部アカウントを選択し、画面の指示に従って進めます。

こちらがGoogle Play ストアにあるChatGPT公式アプリのページです。ダウンロードはこちらから行えます。 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.openai.chatgpt

アプリ版とWeb版の違いとおすすめの使い分け

スマホアプリ版とPCのWeb版は、基本的な機能は共通していますが、それぞれに特長があります。

アプリ版の最大のメリットは、その手軽さと音声入力機能の使いやすさです。マイクアイコンをタップするだけで、話した内容をテキストに変換して入力できるため、移動中や手が離せない状況でも直感的に操作できます。プッシュ通知で応答を知らせてくれるのも便利です。

一方、Web版は、長文のプロンプト(指示文)を入力したり、生成されたコードをコピー&ペーストしたり、複数のチャットをタブで開いて比較したりする場合に、キーボードと広い画面が使えるため効率的です。

日常的な簡単な質問やアイデア出しはアプリ版、本格的な資料作成やプログラミング作業はWeb版、というように用途に応じて使い分けるのがおすすめです。

ChatGPTにログインできない?考えられる原因と解決策FAQ

「ユーザー名とパスワードは合っているはずなのに、なぜかChatGPTにログインできない…」そんなトラブルに遭遇することも少なくありません。

ここでは、ChatGPTにログインできない場合に考えられる主な原因と、それぞれの具体的な解決策をFAQ形式で詳しく解説します。

ログインできない主な原因一覧(サーバー混雑、情報間違いなど)

ChatGPTにログインできない場合、原因はいくつか考えられます。

最も多いのが、OpenAIのサーバーが混雑しているケースです。特に新しい機能がリリースされた直後などは、世界中からアクセスが殺到し、一時的にログインしにくくなることがあります。

次に、入力したメールアドレスやパスワードが間違っている可能性です。大文字と小文字の区別や、不要なスペースが入っていないかなどを再度確認しましょう。また、Googleアカウントなどで登録した場合、メールアドレスでのログインはできないため、登録時に選択した方法でログインを試す必要があります。

その他、お使いのインターネット接続環境の問題や、ブラウザのキャッシュ、拡張機能などが影響している可能性も考えられます。

“Oops!”などエラーメッセージ別の解決法

ログイン時に表示されるエラーメッセージによって、原因の切り分けと対処が可能です。

例えば、「Oops! The user already exists.」と表示される場合は、そのメールアドレスがすでに登録済みであることを示しています。この場合は、ログイン画面からパスワードリセットを試すか、別のログイン方法(Google連携など)を試してください。

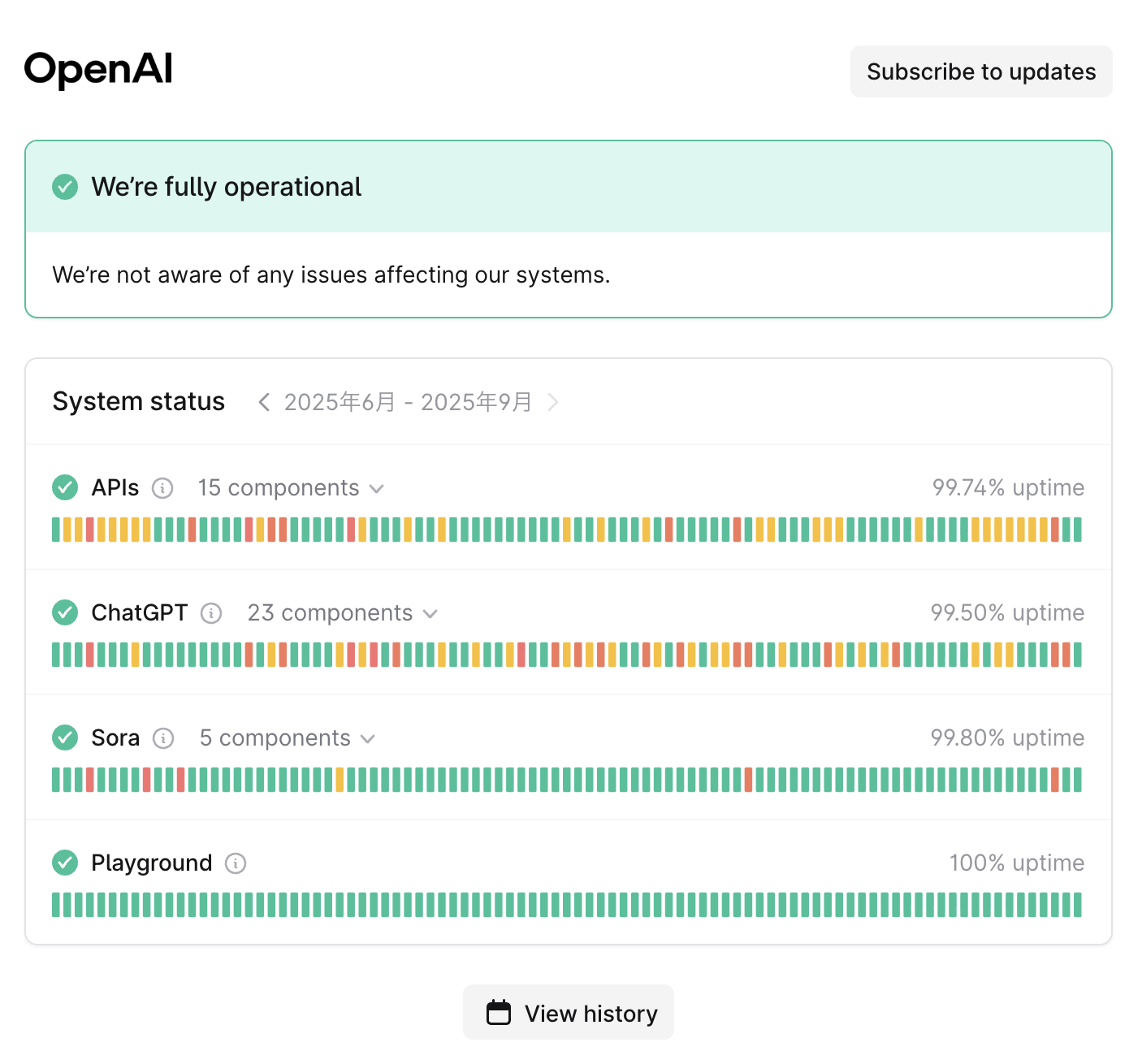

「Oops, an error occurred. Please try again later.」のような汎用的なエラーメッセージが表示される場合は、サーバー側の問題や一時的な通信エラーの可能性が高いです。少し時間をおいてから再度アクセスするか、ブラウザのキャッシュをクリアしたり、別のブラウザで試したりすると解決することがあります。また、OpenAIの公式サイトでサーバーの稼働状況(Status Page)を確認するのも有効です。

こちらはOpenAIのサーバー稼働状況を確認できる公式ページです。ログインできない場合はまずこちらを確認することをおすすめします。https://status.openai.com/

アカウントがロックされた場合の対処法

セキュリティ上の理由から、ログインに何度も失敗するとアカウントが一時的にロックされることがあります。これは、不正なアクセスからアカウントを保護するための仕組みです。

アカウントがロックされた場合、通常は一定時間(例えば1〜2時間)が経過すると自動的に解除されます。焦らずに、しばらく待ってから再度ログインを試みてください。

もし、ロックが長時間解除されない場合や、身に覚えのないログイン試行があった場合は、不正アクセスの可能性も考えられます。その際は、OpenAIのサポートに問い合わせることを検討しましょう。まずは、パスワードをリセットし、より強力なものに変更することをおすすめします。

パスワードを忘れた場合のリセット手順

ChatGPTのパスワードを忘れてしまった場合は、ログイン画面から簡単にリセット手続きを行えます。

まず、ログイン画面でメールアドレスを入力し、「Continue」をクリックします。パスワード入力画面が表示されたら、「Forgot password?」というリンクをクリックしてください。

すると、パスワードリセット用のメールを送信する画面に切り替わります。登録したメールアドレスを入力し、指示に従って操作すると、そのアドレス宛にパスワードを再設定するためのリンクが記載されたメールが届きます。メール内のリンクにアクセスし、新しいパスワードを設定すれば手続きは完了です。

安全性を高めるChatGPTログインとセキュリティ設定

ChatGPTは非常に便利なツールですが、個人情報や機密情報を扱う際にはセキュリティ設定を万全にしておくことが極めて重要です。

ここでは、不正ログインを防止するための必須設定である2段階認証(MFA)を中心に、ChatGPTを安全に利用するためのセキュリティの基本を解説します。

不正ログインを防ぐ2段階認証(MFA)の必須設定方法

2段階認証(Multi-Factor Authentication)は、パスワードに加えて、スマートフォンアプリなどで生成される一時的な確認コードの入力を求めることで、セキュリティを大幅に強化する仕組みです。万が一パスワードが漏洩しても、第三者による不正ログインを効果的に防ぐことができます。

設定するには、まずChatGPTにログインし、画面左下のアカウント名をクリックして「Settings」を開きます。「General」タブの中にある「Multi-factor authentication」の項目で「Enable」をクリックします。

画面にQRコードが表示されるので、「Google Authenticator」や「Microsoft Authenticator」などの認証アプリをスマートフォンにインストールし、そのアプリでQRコードを読み取ります。アプリに表示される6桁のコードを入力すれば設定は完了です。

こちらは2段階認証(MFA)の設定方法について解説した公式ヘルプページです。合わせてご覧ください。 https://help.openai.com/en/articles/7967234-enabling-or-disabling-multi-factor-authentication-mfa

その他に注意すべきセキュリティの基本

2段階認証に加えて、ChatGPTを安全に利用するためには、いくつかの基本的なセキュリティ対策を心がけることが重要です。

まず、パスワードは他のサービスで使い回さず、推測されにくい複雑なもの(大文字、小文字、数字、記号を組み合わせたもの)を設定しましょう。定期的にパスワードを見直すことも有効です。

また、ChatGPTとの対話内容は、原則としてOpenAIのAIモデルの改善のために利用される可能性があります。会社の機密情報や個人情報など、外部に漏洩してはならない情報は絶対に入力しないようにしてください。有料プランでは、チャット履歴を学習に利用させない設定も可能なので、ビジネスで利用する際は設定を確認しましょう。

公共のWi-Fiなど、セキュリティの低いネットワーク環境での利用も避けるべきです。

ChatGPTを企業で利用する際のリスクと、その具体的な対策についてはこちらの記事で網羅的に解説しています。

ChatGPTログイン後に試したい!日本語設定と活用術

無事にChatGPTへのログインが完了したら、次はそのポテンシャルを最大限に引き出すための設定と活用術を試してみましょう。

インターフェースを日本語に切り替える方法から、より精度の高い回答を得るためのコツ、そして具体的なビジネスシーンでの活用事例まで、幅広く紹介します。

ログイン後の日本語への表示切り替え方法

ChatGPTのインターフェースは、設定から簡単に日本語表示に切り替えることができます。

ログイン後、画面左下にある自分のアカウント名をクリックし、メニューから「Settings」を選択します。設定画面が開いたら、「General」タブの中にある「Locale (Alpha)」という項目を探してください。

ドロップダウンメニューをクリックし、リストの中から「Japanese (Ja-JP)」を選択します。これだけで、メニューなどの表示が日本語に切り替わり、より直感的に操作できるようになります。ただし、2024年現在、この設定はWeb版のみで、スマホアプリ版のインターフェースはまだ英語表記のままです。

ChatGPTを使いこなすコツ(指示や質問は具体的に)

ChatGPTから質の高い回答を引き出すための最も重要なコツは、「指示や質問を具体的に書く」ことです。AIは、与えられた情報(プロンプト)に基づいて回答を生成するため、指示が曖昧だと、期待とは異なる一般的な回答が返ってきがちです。

例えば、「マーケティングのアイデアを教えて」と聞くのではなく、「20代女性向けのスキンケア商品をInstagramで宣伝するための、具体的なキャンペーン企画案を3つ、絵文字を交えてフレンドリーな口調で提案してください」のように、目的、対象、条件、出力形式などを細かく指定することが重要です。

また、AIに特定の役割(「あなたはプロの編集者です」など)を与えることで、その立場に沿った専門的な視点からの回答を生成させることもできます。

業務効率化に直結する具体的なプロンプト例を多数紹介しているこちらの記事も、ぜひ合わせてご覧ください。

ChatGPTをビジネスで活用する方法(翻訳、要約、資料作成)

ChatGPTは、ビジネスの様々な場面で業務効率を飛躍的に向上させる力を持っています。

例えば、海外とのメールのやり取りにおける「翻訳」や、長文のレポートや議事録の「要約」は、ChatGPTが得意とする代表的なタスクです。文章を貼り付けて「この英文を自然な日本語に翻訳して」「この文章を300字で要約して」と指示するだけで、瞬時に結果を得られます。

さらに、プレゼンテーションの構成案作成、ブログ記事やメルマガの文章作成、Excel関数の作成、プログラミングコードのデバッグなど、資料作成や専門的な作業のアシスタントとしても非常に優秀です。定型的な業務をChatGPTに任せることで、人間はより創造的な業務に集中することができます。

GPT-4oはこう使う!ログイン後の活用事例

最新モデルであるGPT-4oを搭載した有料版にログインすれば、活用の幅はさらに広がります。

GPT-4oの強力な画像認識能力を使えば、会議で撮影したホワイトボードの写真をアップロードして、その内容をテキスト化し、議事録としてまとめる、といった作業が可能になります。また、複雑なグラフや図表の画像を読み込ませて、そのデータを分析・解説させることもできます。

リアルタイム音声対話機能を使えば、外国語の会話練習パートナーとして活用したり、ブレインストーミングの相手としてアイデアを壁打ちしたりと、よりインタラクティブな使い方が可能です。これらの機能を組み合わせることで、これまでにない新しい業務効率化やアイデア創出が期待できます。

それでも解決しない場合のChatGPTログインに関するサポート情報

ここまで紹介した方法を試してもログインに関する問題が解決しない場合は、OpenAIの公式サポートチャネルを利用することになります。

ここでは、公式のヘルプセンターを活用する方法と、具体的な問い合わせ手順について解説します。

ChatGPTの公式ヘルプセンターの利用方法

OpenAIは、ユーザーが遭遇する可能性のある様々な問題に対する解決策をまとめた「ヘルプセンター(Help Center)」を運営しています。

まずは、公式サイト(help.openai.com)にアクセスしてみてください。ヘルプセンター内には、アカウント設定、課金、技術的な問題など、トピックごとに分類された豊富なFAQ(よくある質問とその回答)が用意されています。

検索バーも設置されているため、「login」「password reset」などのキーワードで検索することで、関連する情報を素早く見つけることができます。多くの場合、ログインに関する一般的なトラブルは、このヘルプセンターの情報を確認することで自己解決が可能です。

こちらがChatGPTの公式ヘルプセンターのトップページです。様々な問題解決の情報が掲載されています。 https://help.openai.com/

サポートへの具体的な問い合わせ手順

ヘルプセンターのFAQを読んでも問題が解決しない場合は、サポートチームに直接問い合わせることができます。

ヘルプセンターのページの右下に表示されるチャットアイコンをクリックすると、チャットボットによるサポートが開始されます。まずは、ボットの質問に答える形で問題の内容を伝えてください。

ボットで解決できない複雑な問題の場合は、人間の担当者へのエスカレーション(引き継ぎ)をリクエストする選択肢が表示されることがあります。また、メールでの問い合わせ窓口(support@openai.comなど)も存在しますが、返信には時間がかかる場合があります。

注意点として、2024年現在、公式サポートの対応は基本的に英語のみとなります。問い合わせる際は、DeepLなどの翻訳ツールを活用して、問題点を簡潔かつ具体的に英文で記述する必要があります。

ChatGPTのログインと今後の進化(GPT-5/AGI)

ChatGPTへのログインは、単なるツールへのアクセスではなく、日進月歩で進化するAI技術の最前線に触れる入り口です。

最後に、次世代モデルとして噂される「GPT-5」や、AIの最終目標ともいわれるAGI(汎用人工知能)に向けたOpenAIの展望について触れておきましょう。

次世代モデルGPT-5の噂と期待される機能

現在の最新モデルであるGPT-4oも非常に高性能ですが、水面下ではすでに次世代モデル「GPT-5」の開発が進んでいると噂されています。

GPT-5がどのような性能になるかについて、OpenAIからの公式発表はまだありません。しかし、専門家の間では、現在のモデルをはるかに凌駕する推論能力や、より複雑で専門的なタスクを自律的にこなす能力を持つのではないかと期待されています。

例えば、簡単な指示だけで複数のタスクを連携させて実行するエージェント機能の強化や、より長期間の文脈を記憶・理解する能力の向上が予測されています。GPT-5が登場すれば、AIと人間の協業はさらに新しいステージに進むことになるでしょう。

次世代モデルGPT-5のリリース日や期待される機能については、こちらの記事で最新情報をまとめて解説しています。

AGI(汎用人工知能)に向けたOpenAIのロードマップ

OpenAIが最終的に目指しているのは、「AGI(Artificial General Intelligence:汎用人工知能)」の開発です。AGIとは、人間が持つ知的なタスクのほとんどを、人間と同等かそれ以上にこなすことができるAIを指します。

OpenAIは、AGIが人類に多大な利益をもたらす可能性がある一方で、大きなリスクも伴うことを認識しており、安全なAGI開発のためのロードマップを公開しています。そこでは、AIの能力を段階的に向上させながら、社会との協調や倫理的な課題、安全性の確保を慎重に進めていく方針が示されています。

ChatGPTへのログインは、この壮大なビジョンの一端に触れる体験でもあります。私たちは、この技術の進化を正しく理解し、責任を持って活用していくことが求められています。

こちらはOpenAIが公開しているAGI(汎用人工知能)開発のロードマップです。合わせてご覧ください。 https://openai.com/index/planning-for-agi-and-beyond/

あなたのChatGPT、ログインしただけで満足していませんか?

ChatGPTのアカウントを作成し、ログインしたあなた。しかし、その強力な機能を本当に引き出せていますか?実は、ただログインして簡単な質問を繰り返すだけでは、AIの真の価値を見過ごしているかもしれません。スタンフォード大学の研究では、AIツールは使い方次第で生産性を飛躍的に向上させる一方で、思考を浅くしてしまう危険性も指摘されています。この記事では、単なる「ログインユーザー」から一歩進んで、AIを「戦略的パートナー」として使いこなし、具体的な成果を生み出すための思考法とテクニックを解説します。

【警告】その使い方、AIに「思考を肩代わり」させているだけかも

「とりあえずChatGPTに聞いてみよう」。この手軽さが、逆に私たちの「深く考える力」を奪うことがあります。スタンフォード大学人間中心AI研究所(HAI)の報告によると、生成AIはタスクの完了時間を短縮する一方で、ユーザーが代替案を検討したり、創造的な解決策を探求したりする機会を減少させる可能性があることが示唆されています。これは、AIが提示した最初の答えに満足してしまい、それ以上の思考を停止してしまう「認知的な近道」に陥っている状態です。この状態が続くと、次のようなリスクが考えられます。

- 課題発見能力の低下:AIに与えられた枠内でしか考えられなくなる。

- 提案の画一化:AIが生成する平均的な回答に頼り、独自の視点が失われる。

- 応用力の欠如:根本を理解しないままAIの答えを使うため、少し状況が変わると対応できなくなる。

便利なツールに頼ることで、問題解決に不可欠な批判的思考力や創造性が、知らず知らずのうちに蝕まれていくのです。

引用元:

スタンフォード大学人間中心AI研究所(HAI)は、生成AIが人間の創造性や経済に与える影響について多角的に分析しており、AIとの協業が生産性を高める一方で、認知的な依存を生むリスクについても言及しています。(Stanford University Human-Centered Artificial Intelligence. “AI Index Report 2024”. 2024年)

【実践】AIを「思考の増幅装置」に変えるためのログイン後の次の一歩

では、「成果を出す人」はChatGPTをどのように活用しているのでしょうか。彼らはAIを「答えそのもの」ではなく、「より良い答えにたどり着くための触媒」として利用しています。ここでは、ログイン後にすぐに試せる3つの実践的テクニックをご紹介します。

テクニック①:AIに「役割」を与えて多角的な視点を手に入れる

漠然と質問するのではなく、AIに特定の専門家としての役割(ペルソナ)を演じさせることで、回答の質と専門性は劇的に向上します。

プロンプト例:

「あなたは経験豊富なマーケティング戦略家です。当社が開発した(新商品の特徴)について、30代女性をターゲットにした際の最も効果的なプロモーション戦略を、具体的なチャネルと予算配分を含めて3案提案してください。」

これにより、一人では考えつかないような専門的で多角的な視点を得て、思考を広げることができます。

テクニクック②:自分の思考プロセスを「言語化」して壁打ちする

自分の考えを文章にしてAIに投げかけることは、思考を整理し、論理の穴を見つけるための強力な手段です。AIを、あなたの思考プロセスを客観的に評価してくれるパートナーにしましょう。

プロンプト例:

「新しい業務効率化プランについて、以下の通り考えています。(あなたの考えを記述)。この計画の潜在的なリスクや見落としている点があれば、批判的な視点から指摘してください。」

AIからのフィードバックを通じて、自分の考えをより深く、より客観的に見つめ直す力が養われます。

テクニック③:要約と深掘りを繰り返して本質を掴む

長文の資料や複雑なテーマを理解する際に、ただ要約させるだけでは不十分です。要約させた上で、さらに「なぜ?」を問いかけ、議論を深掘りさせましょう。

プロンプト例:

「(長文の資料を貼り付け)この内容を300字で要約してください。また、その要約の中で最も重要なポイントは何ですか?その理由も説明してください。」

要約と深掘りの往復運動は、情報の表面をなぞるだけでなく、その背後にある本質的な構造や意味を理解する訓練になります。

まとめ

ChatGPTへのログイン方法は理解したものの、「ビジネスで成果に繋げるにはどう活用すればいいのか」「社員が個々に使うことで、セキュリティや情報管理の面で不安が残る」といった新たな課題を感じている企業も多いのではないでしょうか。

プロンプトの工夫や活用法の学習も重要ですが、全社的にAI活用のレベルを引き上げ、統制を取るのは容易ではありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、この記事で紹介したような翻訳や要約、資料作成はもちろん、業界に特化した専門的なレポート生成まで、様々な業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、入力した情報が外部の学習に使われる心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「どの業務にAIを適用すれば効果が出るのか」といった戦略段階から支援を受けられ、安心してスタートできます。

プロンプト作成のスキルに依存せず、導入後すぐに全社で効果を実感できる設計なので、複雑な知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。