「ChatGPTで音楽を生成できるって聞いたけど、具体的にどうやるの?」

「音楽の知識がなくても、本当に作曲なんてできるのかな…」

「AIが作った曲って、著作権とかどうなってるの?」

こういった疑問や悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?

本記事では、ChatGPTを使った音楽生成の基本から、作詞や作曲に今すぐ使えるプロンプト例、そしてSuno AIなどの外部ツールと連携した具体的な楽曲制作の手順まで、初心者にも分かりやすく徹底解説します。

さらに、AI生成楽曲の著作権や商用利用といった、公開する前に必ず知っておくべき重要な注意点にも触れています。

この記事を最後まで読めば、あなたもChatGPTを強力な作曲パートナーとして、自分だけのオリジナル曲を生み出すことができるようになります。

ChatGPTの基本的な情報や始め方について詳しく知りたい方は、こちらの記事も合わせてご覧ください。

ChatGPTでの音楽生成:得意なこと・苦手なこと

まず、ChatGPTが音楽制作において何が得意で、何が苦手なのかを正確に理解することが重要です。ChatGPTはあくまでテキスト生成AIであり、その特性が音楽制作における役割を決定づけます。

ここでは、ChatGPTの音楽生成に関する能力を3つのポイントに分けて解説します。

歌詞の作成やアイデア出しは得意

ChatGPTは、その名の通り言語の扱いに特化したAIです。

そのため、音楽制作における「言葉」に関連する作業、つまり歌詞の作成や楽曲テーマのアイデア出しは非常に得意です。

例えば、「夏の終わりの夕暮れ」をテーマにした歌詞をリクエストしたり、「失恋」というテーマで使える比喩表現を複数挙げてもらったりと、多角的なアプローチが可能です。

特定のアーティストの作風を参考にしたり、韻を踏んだリリックを考えさせたり、物語性のある歌詞をゼロから構築することもできます。

作詞に行き詰まった際の、頼れるブレインストーミングの相手として最適です。

コード進行や曲の構成案も提案可能

ChatGPTは、音楽理論に関する膨大なテキスト情報を学習しています。これにより、歌詞だけでなく、楽曲の骨組みとなるコード進行や曲全体の構成についても具体的な提案が可能です。

「J-POPでよく使われる王道進行を教えて」「Aメロ、Bメロ、サビ、間奏という構成で、それぞれの雰囲気を指定して曲の展開を考えて」といったリクエストに応え、理論に基づいたしっかりとした設計図を提示してくれます。

音楽の専門知識が少ない方でも、ChatGPTに相談することで、説得力のある楽曲の土台を簡単に作ることができます。

ChatGPT単体でメロディや伴奏を作るのは難しい

ここが最も重要なポイントですが、ChatGPTはテキストを生成するAIであり、単体でメロディや伴奏といった「音」そのものを音声ファイル(MP3など)として作り出すことはできません。

テキストで「ドレミファソラシド」のような音階や特定の記譜法を用いてメロディのアイデアを出力させることは可能ですが、それを実際の音楽として聴くことは不可能です。

この課題を解決するためには、ChatGPTを「作詞やアイデア出しのパートナー」と位置づけ、Suno AIやUdioといった「AI音楽生成ツール」と連携させるのが、現在の最も効果的な方法です。

ChatGPTで音楽生成を行う3つのメリット

ChatGPTを音楽制作のプロセスに組み込むことで、クリエイターは計り知れない恩恵を受けられます。ここでは、特に大きな3つのメリットを解説します。

- 作曲にかかる時間を大幅に短縮できる

- 自分にはない新しいアイデアが生まれる

- 音楽制作のコスト削減につながる

これらのメリットを理解し、制作フローに取り入れてみましょう。

より詳細な作曲プロセスや活用事例については、こちらの記事で深掘りして解説しています。合わせてご覧ください。

それでは、一つずつ見ていきます。

作曲にかかる時間を大幅に短縮できる

音楽制作、特に作詞や作曲の初期段階では、アイデアが浮かばず作業が停滞してしまうことが少なくありません。

ChatGPTを活用すれば、この「ゼロからイチを生み出す」プロセスを劇的に高速化できます。

例えば、歌詞が一行も書けない状態でも、テーマやキーワードを伝えるだけで、数秒後には複数の歌詞パターンを提示してくれます。

これにより、クリエイターは試行錯誤の時間を短縮し、アレンジや演奏など、より創造的な作業に集中できるようになります。

自分にはない新しいアイデアが生まれる

一人で制作を続けていると、どうしても思考の癖や得意なパターンに偏ってしまい、作品がマンネリ化することがあります。

ChatGPTは、人間の思考とは異なるアルゴリズムで言葉やコード進行を提案するため、予期せぬ新しいアイデアの源泉となります。

自分では思いつかないような言葉の組み合わせ、斬新なコード進行、意外な曲の構成など、ChatGPTからの提案がインスピレーションを刺激し、作品の可能性を大きく広げてくれるでしょう。

音楽制作のコスト削減につながる

プロの音楽制作では作詞家や作曲家、アレンジャーなど多くの専門家が関わりますが、それには相応の費用が発生します。

特に個人で活動するアーティストや、予算が限られたプロジェクトにとっては大きな負担です。

ChatGPTを使えば、作詞や作曲のたたき台をAIに任せられるため、これらの外注コストを削減できる可能性があります。

もちろんAIが人間のクリエイターに完全に取って代わるわけではありませんが、デモ音源の作成やコンペへの応募作品など、初期段階のコストを抑えたい場合に非常に有効な選択肢となります。

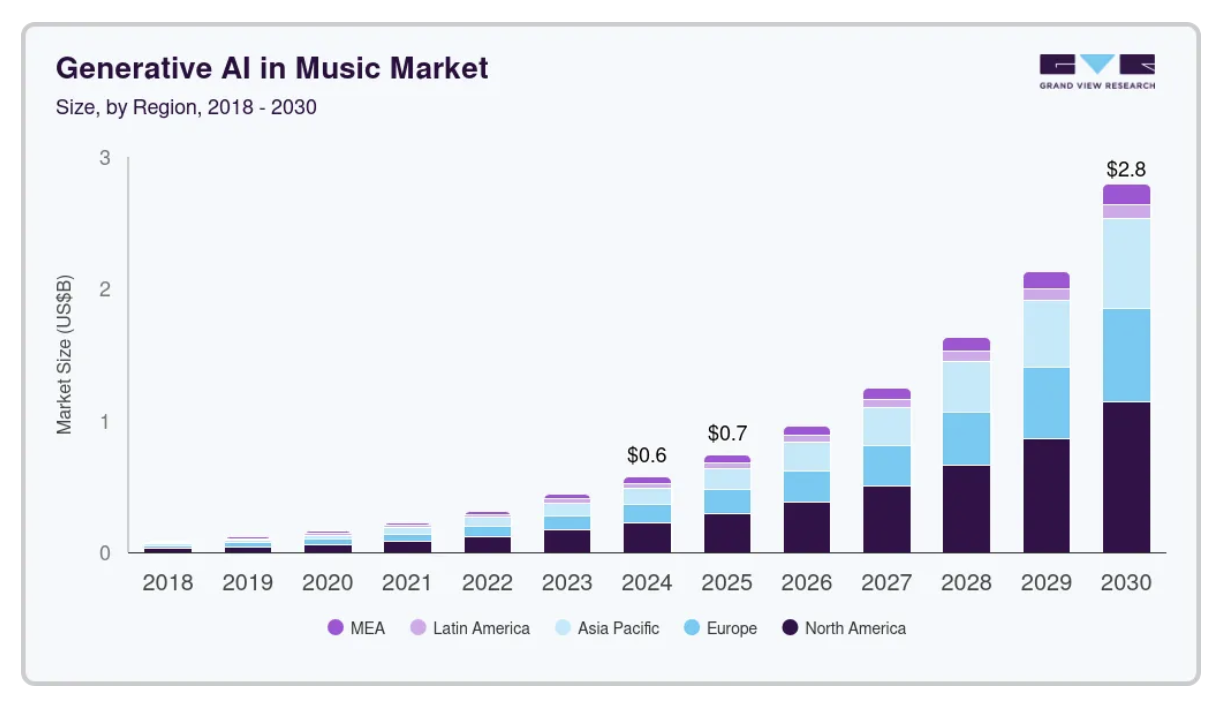

こちらは、世界の生成AI音楽市場の規模や成長予測に関する調査レポートです。市場の動向を知ることで、ビジネス活用のヒントが得られます。 https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/generative-ai-in-music-market-report

ChatGPTの音楽生成で使えるプロンプト5選【コピペOK】

ここからは、実際にChatGPTを使って音楽制作のアイデアを得るための、コピー&ペーストしてすぐに使える具体的なプロンプトを5つ紹介します。

- プロンプト1:作詞を依頼する

- プロンプト2:コード進行を提案してもらう

- プロンプト3:曲のタイトルを複数考えてもらう

- プロンプト4:メロディのアイデアを出してもらう

- プロンプト5:楽曲の構成を相談する

これらのプロンプトを基本に、あなたの作りたい音楽のイメージに合わせて条件を追加・変更することで、より精度の高い回答を引き出せます。

プロンプト1:作詞を依頼する

作詞はChatGPTが最も得意とする作業の一つです。

テーマや雰囲気、使いたいキーワードなどを具体的に指定することで、イメージに近い歌詞を生成してくれます。

プロンプト例:

以下の条件で、J-POPのラブソングの歌詞を生成してください。

#条件 ・テーマ:遠距離恋愛 ・雰囲気:切ないけれど、未来への希望も感じられる ・視点:女性 ・構成:1番(Aメロ、Bメロ、サビ)、2番(Aメロ、Bメロ、サビ)、Cメロ、大サビ ・必ず含めてほしいキーワード:「夜行バス」「画面越し」「次の約束」このように詳細な条件を与えることで、ChatGPTは構成を意識した上で、テーマに沿った歌詞を作成してくれます。

生成された歌詞を元に、自分の言葉で修正を加えていくのがおすすめです。

ChatGPTを使った歌詞作成のプロンプトやコツについては、こちらの記事でより詳しく解説しています。

プロンプト2:コード進行を提案してもらう

音楽の知識がなくても、作りたい曲のジャンルや雰囲気を伝えれば、それに合ったコード進行を提案してくれます。

プロンプト例:

これから作曲をします。80年代の日本のシティポップ風のおしゃれな楽曲を作りたいです。 この雰囲気に合うコード進行を、サビで使えるパターンとして3つ提案してください。 ダイアトニックコードを基本として、テンションノートなども含めて少し複雑でおしゃれな響きにしてください。 キーはCメジャーでお願いします。キーやジャンル、具体的な年代などを指定することで、より専門的でイメージに近いコード進行を引き出すことが可能です。

提案されたコード進行を楽器で弾いてみて、自分の感性に合うものを選びましょう。

プロンプト3:曲のタイトルを複数考えてもらう

歌詞や曲のテーマがある程度固まったら、ChatGPTにタイトルのアイデア出しを手伝ってもらいましょう。

自分では思いつかないような魅力的なタイトルが見つかることがあります。

プロンプト例:

今、新しい曲を作っています。

以下の歌詞のテーマに合った曲のタイトルを10個、日本語で提案してください。

#歌詞のテーマ

都会の喧騒の中で孤独を感じながらも、小さな希望を見つけて前向きに生きていこうとする若者の心情。複数の候補を一度に出してもらうことで、インスピレーションが湧きやすくなります。

生成されたタイトルをヒントに、さらに自分でアレンジを加えるのも良い方法です。

プロンプト4:メロディのアイデアを出してもらう

前述の通り、ChatGPTは音を直接生成できませんが、テキストでメロディのアイデアを表現させることは可能です。

これは音楽の知識が少しある方向けの方法です。

プロンプト例:

キーがCメジャーの、明るくアップテンポなサビのメロディのアイデアをください。 テキストベースで、「ドレミファソラシド」のような階名で表現してください。 8小節で、J-POPらしいキャッチーなメロディでお願いします。この出力結果をDAW(作曲ソフト)などに打ち込んでみることで、メロディのたたき台として活用できます。

あくまでアイデアの断片として捉え、そこからインスピレーションを広げていく使い方が効果的です。

プロンプト5:楽曲の構成を相談する

楽曲全体の設計図である構成について、ChatGPTに相談することも非常に有効です。

曲の展開に悩んだときに、客観的な視点からアドバイスをもらえます。

プロンプト例:

ロックバンド向けの楽曲構成を考えています。 ライブで盛り上がるような、ドラマチックな展開にしたいです。 イントロ、Aメロ、Bメロ、サビ、間奏、Cメロ、ラスサビ、アウトロといった構成で、それぞれのセクションの役割や雰囲気について解説しながら提案してください。 特にギターソロを入れる間奏部分を印象的にしたいです。このように、具体的な構成要素とその役割について説明を求めることで、ただ構成を並べるだけでなく、理論的な裏付けも得ることができ、作曲の参考になります。

ChatGPTとSuno AIで実践する音楽生成の具体的な手順

ここからは、ChatGPTとAI音楽生成ツール「Suno AI」を連携させて、実際にボーカル付きのオリジナル楽曲を生成する具体的な手順を解説します。

この方法なら、音楽の専門知識がなくても、誰でも簡単にクオリティの高い楽曲を作ることが可能です。

Suno AIとは?主な特徴と料金プラン

Suno AIは、テキストを入力するだけで、ボーカル、伴奏を含んだ完成度の高い楽曲を自動で生成してくれる画期的なAIサービスです。

最大の特徴は、日本語の歌詞に対応しており、非常に自然な発音で歌わせることができる点です。

ポップス、ロック、Lo-Fi、ジャズなど、指定できる音楽スタイルも豊富で、簡単な操作で様々なジャンルの曲を作成できます。

料金プランには、1日に一定数の曲を生成できる無料プランと、より多くの曲を生成でき、商用利用も可能になる有料プランがあります。

まずは無料プランで気軽に試してみるのがおすすめです。

こちらはSuno AIの公式料金プランと、商用利用に関する規約をまとめたページです。利用を始める前に一度ご確認ください。 https://suno.com/pricing

Step1. ChatGPTで曲のテーマに沿った歌詞を作成する

まず、楽曲の土台となる歌詞をChatGPTで作成します。

前述のプロンプト例を参考に、作りたい曲のイメージを伝えて歌詞を生成させましょう。

Suno AIで使いやすいように、[Verse](Aメロ)、[Chorus](サビ)といった構成を示すタグを入れてもらうよう指示すると便利です。

ChatGPTが生成した歌詞の中から、気に入った部分をコピーしておきます。

こちらは、Suno AIで思い通りの楽曲を生成するための、より高度なプロンプト作成方法を解説したガイドです。ぜひ参考にしてください。 https://learnprompting.org/blog/guide-suno

Step2. Suno AIで歌詞とスタイルを指定して作曲する

次に、Suno AIの公式サイトにアクセスし、作曲画面を開きます。

「Custom Mode」をオンにすると、「Lyrics」(歌詞)と「Style of Music」(音楽スタイル)の入力欄が表示されます。

「Lyrics」の欄に、先ほどChatGPTで作成した歌詞を貼り付けます。

「Style of Music」の欄には、作りたい音楽のジャンルを入力します。

例えば「uplifting J-POP, future bass」のように入力してみましょう。

入力が完了したら、生成ボタンをクリックします。

Step3. 生成された楽曲を試聴・調整する

生成ボタンを押すと、Suno AIが数分で2パターンの楽曲を生成してくれます。

完成したら、再生ボタンを押して試聴してみましょう。

同じ歌詞とスタイルを指定しても、毎回異なるメロディやアレンジの曲が生成されるため、何度か試してみるのが面白いです。

もし生成された曲が気に入ったら、ダウンロードして保存することができます。

また、気に入った曲をベースに、続きを生成させる機能も備わっています。

音楽生成AIツールの紹介:ChatGPTと連携できる3選

Suno AIは非常に強力なツールですが、他にも個性豊かなAI音楽生成ツールは数多く存在します。

ここでは、ChatGPTとの連携も可能な、Suno以外の代表的なツールを3つ紹介します。

- Udio

- Soundraw

- Amper Music

それぞれのツールの特徴を理解し、あなたの目的に合ったものを選んでみましょう。

Udio

Udioは、Google DeepMindの元研究者たちが開発したAI音楽生成ツールで、Suno AIの強力なライバルとして注目されています。

Sunoと同様に、テキストからボーカル付きの高品質な楽曲を生成できます。

特に洋楽風のポップスやロック、エレクトロニックミュージックの生成クオリティに定評があります。

ユーザーインターフェースも直感的で使いやすく、生成された楽曲を細かく編集・拡張していく機能も充実しています。

Sunoとはまた違ったテイストの楽曲が生まれることがあるため、両方を試してみて好みのサウンドを見つけるのがおすすめです。

こちらはUdioの公式利用規約ページです。Sunoと同様に、商用利用の範囲などを確認する際に合わせてご覧ください。 https://www.udiosystems.com/terms

Soundraw

Soundrawは、特に動画のBGMや背景音楽の制作に特化したAI音楽生成ツールです。

ボーカル曲ではなく、インストゥルメンタル(歌なし)の楽曲生成に強みを持っています。

このツールの最大の特徴は、「気分(Happy, Sadなど)」「ジャンル(Rock, Jazzなど)」「長さ」などを選択するだけで、条件に合ったオリジナルBGMを即座に複数生成してくれる点です。

生成された楽曲の楽器構成を後から変更することも可能で、非常に実用的です。

YouTube動画やプレゼンテーションのBGMを手軽に作りたい場合に最適です。

Amper Music

Amper Musicは、AI音楽生成の分野では比較的古くから知られているサービスの一つです。

現在は大手ストックフォトサイトのShutterstockに買収され、その機能の一部として組み込まれています。

Soundrawと同様に、動画クリエイター向けのBGM制作を主眼に置いており、曲の雰囲気や長さを指定してインスト曲を生成する機能を提供しています。

Shutterstockのプラットフォームと統合されているため、動画素材を探しながら、その動画に合ったBGMもシームレスにAIで生成できるという利便性があります。

企業やプロのクリエイター向けのツールとしての側面が強いサービスです。

ChatGPTによる音楽生成と著作権・商用利用の注意点

ChatGPTや各種AIツールを使って手軽に音楽を生成できるようになった一方で、その利用には注意が必要です。

特に、生成した楽曲の著作権や商用利用の可否は、トラブルを避けるために必ず理解しておかなければなりません。

AIが作った音楽の著作権は誰のもの?

現在の日本の著作権法では、「思想又は感情を創作的に表現したもの」を著作物と定義しており、その創作の主体は「人間」であることが前提です。

そのため、AIが自動で生成しただけの音楽には、原則として著作権は発生しないというのが一般的な見解です。

ただし、ユーザーがAIに対してプロンプトを工夫したり、AIが生成したものを編集・加工したりするなど、人間の「創作的寄与」が認められる場合は、そのユーザーに著作権が発生する可能性があります。

この分野はまだ法整備が追いついておらず、議論が続いているのが現状です。

著作権法で保護される著作物の範囲

○ 著作権法で保護される「著作物」について、法第2条第1項第1号では「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と定義されている。

○ このような定義から、著作物となるための要件としては①思想又は感情を、②創作的に、③表現したものであり、かつ、④文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものであることが求められる。

○ そのため、単なる事実やデータにとどまるもの(要件①を欠くもの)、誰が表現しても同じようなものとなるありふれた表現(要件②を欠くもの)、表現に至らないアイデア(要件③を欠くもの)、実用品等の文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属さないもの(要件④を欠くもの)は、著作物に該当せず、著作権法の保護対象に含まれない。

引用元:・AI と著作権に関する考え方について(令和6年3月15日)| 文化庁

商用利用は可能?各サービスの利用規約を確認しよう

AIで生成した楽曲を収益化動画で使ったり、商品として販売したりする「商用利用」が可能かどうかは、利用するAIサービスの利用規約によって大きく異なります。

例えばSuno AIの場合、無料プランで生成した楽曲の所有権はSuno側にありますが、有料プランに加入すれば、生成した楽曲の所有権はユーザーに移り、商用利用が可能になります。

このように、多くのサービスでは無料プランと有料プランで商用利用の可否を分けています。

利用する前には、必ず公式サイトで最新の利用規約を熟読し、自分の利用目的が規約に違反しないかを確認することが極めて重要です。

トラブルを避けるための注意点

AI音楽生成を安全に楽しむためには、いくつかの点に注意する必要があります。

まず、AIは既存の膨大な楽曲データを学習しているため、意図せず既存の曲に酷似したメロディを生成してしまう可能性がゼロではありません。

生成した楽曲を公開する前には、既存の曲と似すぎていないかを確認する習慣をつけましょう。

また、商用利用する場合は、必ずサービスの利用規約で許可されていることを確認し、必要であれば有料プランに加入してください。

規約は更新されることもあるため、定期的にチェックすることが望ましいです。

ChatGPTでの音楽生成に関するよくある質問

最後に、ChatGPTを使った音楽生成に関して、多くの人が抱くであろう疑問点とその答えをまとめました。

無料で音楽生成はできますか?

はい、可能です。

ChatGPTには無料プランがあり、歌詞の作成やコード進行の相談などはその範囲内で行えます。

そして、Suno AIやUdioといったAI音楽生成ツールにも、1日に生成できる曲数などに制限はありますが、無料で利用できるプランが用意されています。

これらを組み合わせることで、費用をかけずにオリジナル楽曲を制作することは十分に可能です。

ただし、無料プランで生成した楽曲は商用利用が認められていないケースがほとんどなので注意してください。

生成した曲をSNSやYouTubeで公開しても良いですか?

個人的な趣味の範囲で、収益化を目的とせずにSNSやYouTubeで公開することは、多くのサービスで許可されています。

ただし、これも各サービスの利用規約によります。

トラブルを避けるためにも、公開前には必ず利用規約を確認し、「AIによって生成されたコンテンツである」ことを明記するなどの配慮をすると良いでしょう。

収益化を考えている場合は、商用利用が可能な有料プランへの加入が必須です。

情報漏洩のリスクはありますか?

ChatGPTをはじめとする多くのAIサービスでは、ユーザーが入力した情報を、サービス改善のためのAIの学習データとして利用する可能性があります。

そのため、個人情報や企業の機密情報、まだ公開していない重要な歌詞のフレーズなどをプロンプトに含めることは避けるべきです。

もしセキュリティが重要な要件となる法人利用などの場合は、入力データがAIの学習に使われないことが保証されているAPI経由での利用や、法人向けの専用サービスを検討することをおすすめします。

こちらはChatGPTの利用に伴うセキュリティリスクと、特に企業が注意すべき点について解説した記事です。合わせてご覧ください。 https://www.strac.io/blog/chatgpt-security-risk-and-concerns-in-enterprise

AI音楽生成は思考停止?創造性を爆発させる賢い使い方

AIを使えば、誰でもボタン一つで曲が作れる時代。しかし、その手軽さに頼りすぎると、あなたの創造性は逆に衰えてしまうかもしれません。専門家の間では、生成AIが人間のクリエイティブな思考プロセスを省略させ、スキルアップの機会を奪う可能性が指摘されています。

しかし、心配は無用です。AIを単なる「自動作曲機」ではなく、「創造性を拡張するパートナー」として捉え直すことで、むしろ音楽制作の能力を飛躍的に向上させることができます。この記事では、AIによって創造性が失速する人と、加速する人の決定的な違いを、具体的な思考法と共に解説します。

AIに頼るほど「作曲脳」は衰えるかもしれない

「Suno AIに任せれば、音楽理論を知らなくても曲が作れる」もしそう考えているなら、少し注意が必要です。AIに作曲のプロセスを丸投げしてしまう「思考の外部委託」は、あなたの音楽的な成長を妨げるリスクをはらんでいます。

この状態が続くと、次のような可能性が考えられます。

- 音楽的語彙が増えない: AIが生成したコード進行やメロディをそのまま使うため、なぜその音が心地よいのかを理解する機会を失う。

- 偶発的な発見がなくなる: 制作過程での試行錯誤や「間違い」から生まれる、ユニークなアイデアに出会えなくなる。

- 自分の「色」を失う: AIの生成パターンに慣れてしまい、自分らしい表現や独創的な発想が生まれにくくなる。

便利なツールに依存するうち、知らず知らずのうちに、作曲に不可欠な「深く考える力」や「試行錯誤する力」が鈍ってしまう危険性があるのです。

こちらは音楽におけるAIの力強い可能性と、クリエイターが注意すべき潜在的な落とし穴について考察した記事です。合わせてご覧ください。 https://www.reprtoir.com/blog/the-power-and-pitfalls-of-ai-in-music

引用元:

生成AIの普及は、クリエイティブ産業において人間の役割を変化させている。AIがアイデア生成や下書き作成を効率化する一方で、専門家は、ユーザーがAIの出力に過度に依存することで、批判的思考や独自のスキルを磨く機会が減少する可能性について議論している。(”Generative AI’s Impact on the Creator Economy” – Forbes, 2023)

AIを「最強の作曲パートナー」にする思考法

では、創造性を加速させる人はAIをどう使っているのでしょうか。彼らはAIを「答え」ではなく「問い」を与えてくれる存在として活用しています。ここでは、誰でも今日から実践できる3つの使い方を紹介します。

使い方1:最強の「アレンジャー」として壁打ちする

自分の作ったメロディやコード進行を、さらに発展させるための相談相手としてAIを使います。

プロンプト例:

「ここに自作のサビのメロディがあります。(メロディのテキスト表現)。このメロディを、より壮大な雰囲気にするには、どのようなコード進行や楽器編成が考えられますか?プロのアレンジャーとして、3つの異なるアプローチを提案してください。」これにより、自分一人では思いつかなかったアレンジの可能性を探り、音楽理論の知識を実践的に深めることができます。

使い方2:あえて「音楽の素人」に説明させる

自分が作った曲の魅力を、AIに言語化させてみましょう。AIを「音楽知識のないリスナー役」に設定し、客観的な感想を引き出すのです。

プロンプト例:

「今から私が作った曲のデモ音源の構成を説明します。あなたは音楽に詳しくないですが、感性の鋭いリスナーです。私の説明を聞いて、この曲のどこに魅力を感じたか、また、どの部分が退屈に感じたかを正直に教えてください。」AIからの素直なフィードバックは、独りよがりになりがちな自分の作品を客観視し、リスナーの心に響く曲作りのヒントを与えてくれます。

使い方3:アイデアを無限に組み合わせる「触媒」にする

全く異なるジャンルや要素をAIに投げかけ、化学反応を楽しむことで、斬新なアイデアの種を見つけます。

プロンプト例:

「『和楽器』『Lo-Fiヒップホップ』『80年代のSF映画のサウンドトラック』という3つの要素を組み合わせて、新しい音楽ジャンルのコンセプトと、そのジャンルの代表的な曲の構成案を提案してください。」AIが生み出す奇想天外な組み合わせをヒントに、最終的な作品へと昇華させるのはあなた自身です。これにより、固定観念から解放され、創造性のリミッターを外すことができます。

まとめ

企業は労働力不足や業務効率化の課題を抱える中で、生成AIの活用がDX推進や業務改善の切り札として注目されています。

しかし、実際には「どこから手を付ければいいかわからない」「社内にAIリテラシーを持つ人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhubです。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。