「ChatGPT o1という新しいモデルが出たらしいけど、何がすごいの?」

「GPT-4oと何が違うのか、料金や使い方も知りたい。」

こういった疑問を持っている方もいるのではないでしょうか?

OpenAIが新たに発表した「o1」シリーズは、特に複雑な問題解決や論理的な思考(推論)に特化した、これまでのモデルとは一線を画すAIモデルです。

本記事では、ChatGPT o1の基本的な性能から、o1-previewとo1-miniという2つのモデルの違い、料金体系、そしてGPT-4との比較まで、網羅的に解説します。

この記事を読めば、ChatGPT o1の全体像を理解し、あなたの目的や用途に合わせて最適なモデルを選べるようになりますので、ぜひ最後までご覧ください。

ChatGPT o1とは?OpenAIの新モデルを徹底解説

ここからは、ChatGPT o1の全体像を掴むために、その基本的な性能やモデルの種類について解説します。

- 物理学・化学・生物学で発揮されるパフォーマンス

- 数学分野における能力

- o1-previewとo1-miniの基本的な違い

ChatGPT o1は、単に幅広い知識を持つだけでなく、まるで人間のように「じっくり考える」ことで、より正確で深い回答を導き出す能力を持っています。

それでは、1つずつ順に見ていきましょう。

物理学・化学・生物学で発揮されるパフォーマンス

ChatGPT o1は、特にSTEM分野(科学、技術、工学、数学)において、驚異的なパフォーマンスを発揮します。

従来のモデルが膨大な知識を元に回答を生成していたのに対し、o1は知識に加えて高度な「推論能力」を備えています。

これにより、物理学の複雑な現象の解析、化学反応の予測、生物学的なプロセスの解明など、専門家レベルの思考が求められるタスクに対応可能です。

実際にOpenAIの発表によると、博士課程レベルの問題においても高い性能を示しており、研究開発や専門的な分析業務を強力にサポートするツールとしての可能性を秘めています。

o1は、単なる情報検索ツールではなく、科学的な探求におけるアシスタントとして機能します。

数学分野における能力

ChatGPT o1の最も注目すべき能力の一つが、数学分野における卓越した問題解決能力です。

これまでのAIモデルでは難しかった、多段階の論理的思考を必要とする複雑な数学の問題に対して、o1は非常に高い正答率を誇ります。

例えば、国際数学オリンピック(IMO)の予選レベルの問題では、以前のモデルを大幅に上回るスコアを記録しました。

これは、o1が単に数式を処理するだけでなく、問題の構造を理解し、解決までの道筋を論理的に組み立てる「思考のプロセス」を実行できるようになったことを意味します。

この能力により、数学的な証明の補助や、高度な計算、データ分析など、これまで人間にしかできなかった領域での活用が期待されています。

o1-previewとo1-miniの基本的な違い

ChatGPT o1シリーズは、主に2つのモデルで構成されています。「o1-preview」と「o1-mini」です。

o1-previewは、シリーズの中で最も高性能なフラッグシップモデルです。

最大の計算能力と思考の深さを持ち、非常に複雑で専門的なタスクをこなすために設計されています。

研究開発や高度なデータ分析など、最高の精度が求められる場面でその真価を発揮します。

一方、o1-miniは、o1の高度な推論能力を維持しつつ、より軽量で高速な動作を実現したモデルです。

コスト効率に優れており、日常的な業務の効率化や、リアルタイム性が求められるアプリケーションへの組み込みなどに適しています。

両者は同じo1のアーキテクチャを共有しつつ、性能とコストのバランスにおいて異なる選択肢を提供します。

こちらはOpenAIによるo1-previewの公式発表です。モデルの基本的なコンセプトについて詳しく解説されています。 合わせてご覧ください。 https://openai.com/index/introducing-openai-o1-preview/

ChatGPT o1シリーズのモデル比較:o1-previewとo1-mini

ここからは、ChatGPT o1シリーズの2つのモデル、「o1-preview」と「o1-mini」について、それぞれの特徴や違いをさらに詳しく掘り下げていきます。

- ChatGPT o1-previewの特徴と用途

- ChatGPT o1-miniの特徴と用途

- モデルの規模と能力の違い

どちらのモデルが自身の目的に合っているかを判断するための参考にしてください。

それでは、具体的に見ていきましょう。

ChatGPT o1-previewの特徴と用途

o1-previewは、ChatGPT o1シリーズの最上位モデルであり、最高の推論能力とパフォーマンスを誇ります。

このモデルは、非常に複雑な問題を解決するために、多くの計算リソースを使用して深く思考するように設計されています。

そのため、回答が生成されるまでに少し時間がかかる場合がありますが、その分、精度と論理的な一貫性は非常に高いです。

主な用途としては、科学技術計算、博士課程レベルの研究支援、複雑なプログラミングのデバッグ、企業の戦略的意思決定をサポートするデータ分析などが挙げられます。

精度が何よりも優先される専門的な分野で、人間の専門家を補助、あるいは代替するほどの能力を発揮することが期待されています。

ChatGPT o1-miniの特徴と用途

o1-miniは、o1シリーズの効率性と速度に特化したモデルです。

o1-previewの持つ高度な推論能力の核となる部分を継承しつつ、モデルの規模を小さくすることで、より高速な応答と低い運用コストを実現しています。

広範な知識や深い思考が必ずしも必要ないタスクにおいて、コストパフォーマンスに優れた選択肢となります。

主な用途としては、アプリケーションへの組み込み、顧客対応チャットボット、コーディング支援、文章の要約や分類といった日常的な業務の自動化などが考えられます。

特に、多くのユーザーに迅速な応答を提供する必要があるサービスや、限られたリソースでAIを活用したい場合に最適です。

モデルの規模と能力の違い

o1-previewとo1-miniの最も大きな違いは、モデルの規模、つまりパラメータ数にあります。

o1-previewは巨大なモデルであり、それゆえに広範な知識と複雑な思考連鎖を実行する能力を持っています。

より多くの情報を処理し、ニュアンスの細かい、多角的な視点からの回答を生成できます。

対してo1-miniは、意図的にモデル規模を小さくすることで、軽量化と高速化を図っています。

知識の範囲はo1-previewに劣るものの、特定のタスクに特化させることで高い効率性を発揮します。

簡単に言えば、o1-previewは「深くじっくり考える研究者」、o1-miniは「素早く的確に仕事をこなすアシスタント」とイメージすると分かりやすいでしょう。

コスト面でも、o1-miniはo1-previewに比べてAPI利用料金などが低く設定されています。

こちらはo1-miniの性能やコスト効率に焦点を当てたOpenAIの公式レポートです。o1-previewとの詳細な比較データも掲載されています。 合わせてご覧ください。 https://openai.com/index/openai-o1-mini-advancing-cost-efficient-reasoning/

ChatGPT o1-previewの特徴と強み・弱み

ここでは、ChatGPT o1シリーズの最上位モデルであるo1-previewに焦点を当て、その性能や機能、そしてメリット・デメリットを詳しく解説します。

- ChatGPT o1-previewのパフォーマンス

- ChatGPT o1-previewで利用可能な機能

- ChatGPT o1-previewの強みと弱み

このモデルがどのようなタスクでその真価を発揮するのかを理解していきましょう。

それでは、一つずつ見ていきましょう。

ChatGPT o1-previewのパフォーマンス

ChatGPT o1-previewは、特に論理的推論と問題解決において、既存のAIモデルを凌駕するパフォーマンスを発揮します。

数学や科学、プログラミングなどのベンチマークテストでは、人間の専門家に匹敵するか、それを超えるスコアを記録しています。

この高いパフォーマンスは、回答を生成する前に内部で複数の思考ステップ(Chain of Thought)を重ね、自己修正を行う能力に由来します。

単に情報を検索して並べるだけでなく、与えられた情報から論理的な結論を導き出す能力に長けているため、未知の問題や複雑な条件が絡み合うタスクでも安定した結果を出力します。

そのため、研究開発や高度な分析など、精度と信頼性が最重要視される分野での活用が期待されています。

ChatGPT o1-previewで利用可能な機能

ChatGPT o1-previewは、その高度な推論能力を活かすための様々な機能を利用できます。

基本的にはテキストベースの対話インターフェースを通じて利用しますが、API経由で既存のシステムやアプリケーションに組み込むことも可能です。

これにより、自社のサービスにo1-previewの強力な思考エンジンを統合することができます。

ただし、リリース初期の段階では、ファイル添付や画像生成、GPTsの呼び出しといった一部の機能には対応していない場合があります。

これは、o1-previewがまず純粋な推論能力の向上に特化して開発されたためです。

今後のアップデートで機能が拡張されていくことが期待されますが、現時点ではテキストベースの高度な対話と問題解決が主な機能となります。

ChatGPT o1-previewの強みと弱み

ChatGPT o1-previewの最大の強みは、その圧倒的な推論能力と精度です。

複雑な問題を分解し、論理的に解決する能力は他のモデルの追随を許しません。

特に、数学や科学といった正解が明確に存在する分野で絶大な力を発揮します。

一方で、弱みも存在します。

一つは、回答生成までの速度です。

深く思考するプロセスを経るため、GPT-4oのような即時応答を得意とするモデルと比較すると、レスポンスに時間がかかる傾向があります。

また、利用コストも比較的高めに設定されています。

最高の性能を求める代わりに、速度とコストをある程度犠牲にする必要がある点は理解しておくべきでしょう。

一般的なチャットや簡単なタスクにはオーバースペックとなる可能性があります。

ChatGPT o1-miniの特徴と強み・弱み

次に、効率性とスピードに特化したモデル、ChatGPT o1-miniについて詳しく見ていきましょう。

- ChatGPT o1-miniのパフォーマンス

- ChatGPT o1-miniで利用可能な機能

- ChatGPT o1-miniの強みと弱み

o1-previewとの違いを意識しながら、このモデルの特性を理解してください。

それでは、順に解説していきます。

ChatGPT o1-miniのパフォーマンス

ChatGPT o1-miniは、o1シリーズの高度な推論能力を維持しながら、速度と効率を重視して最適化されたモデルです。

パフォーマンスの最大の特徴は、その応答速度です。

モデルが軽量であるため、o1-previewと比較して格段に速く回答を生成することができます。

リアルタイムでの対話が求められるアプリケーションや、大量のリクエストを処理する必要があるシステムに適しています。

推論能力については、o1-previewには及ばないものの、GPT-4などの従来のモデルと比較しても遜色のない、あるいは特定のタスクではそれを上回る能力を持っています。

特に、コーディング支援やデータ分類など、一定の論理的思考は必要だが、広範な世界の知識は必ずしも必要としないタスクで高いパフォーマンスを発揮します。

ChatGPT o1-miniで利用可能な機能

ChatGPT o1-miniは、o1-previewと同様に、主にテキストベースの対話とAPI連携を通じて利用されます。

その軽量さと高速性から、モバイルアプリケーションやIoTデバイスなど、リソースが限られた環境への組み込みにも適しています。

APIを利用することで、既存のサービスにインテリジェントな機能を手軽に追加することが可能です。

ChatGPTのインターフェースを通じて利用する場合、o1-previewと同様に、基本的な対話機能が中心となります。

o1-miniも推論に特化しているため、GPT-4oが得意とするようなマルチモーダルな機能(画像や音声の処理)は限定的です。

その分、テキストベースのタスクを高速かつ低コストで実行することに特化しています。

ChatGPT o1-miniの強みと弱み

ChatGPT o1-miniの最大の強みは、コストパフォーマンスの高さです。

o1の優れた推論能力の一部を、低コストかつ高速で利用できる点は大きな魅力です。

多くのビジネスシーンや日常的なタスクにおいて、十分な性能を低コストで提供してくれます。

また、その応答速度の速さも強みの一つです。

ユーザーを待たせることなくスムーズな対話を実現できるため、ユーザー体験の向上に貢献します。

一方、弱みとしては、o1-previewと比較して思考の深さや知識の広さが劣る点が挙げられます。

非常に複雑で専門的な問題や、多角的な視点が必要なタスクには向いていません。

あくまでも、特定の範囲のタスクを効率的にこなすためのツールと位置づけるのが適切です。

ChatGPT o1におけるo1-previewとo1-miniの共通点

o1-previewとo1-miniは異なる特徴を持つモデルですが、同じ「o1シリーズ」として多くの共通基盤を持っています。

- 共有される技術的特徴

- 同様の利用シナリオ

- 共通する制限事項

これらの共通点を理解することで、o1シリーズ全体のコンセプトが見えてきます。

それでは、一つずつ見ていきましょう。

共有される技術的特徴

o1-previewとo1-miniは、どちらも「推論」に特化した新しいアーキテクチャを基盤としています。

これは、従来のGPTモデルのように大量のデータから次に来る単語を予測するだけでなく、問題解決のための論理的なステップを内部的に生成・実行する能力を持つことを意味します。

この「思考する」プロセスが、o1シリーズの最大の特徴です。

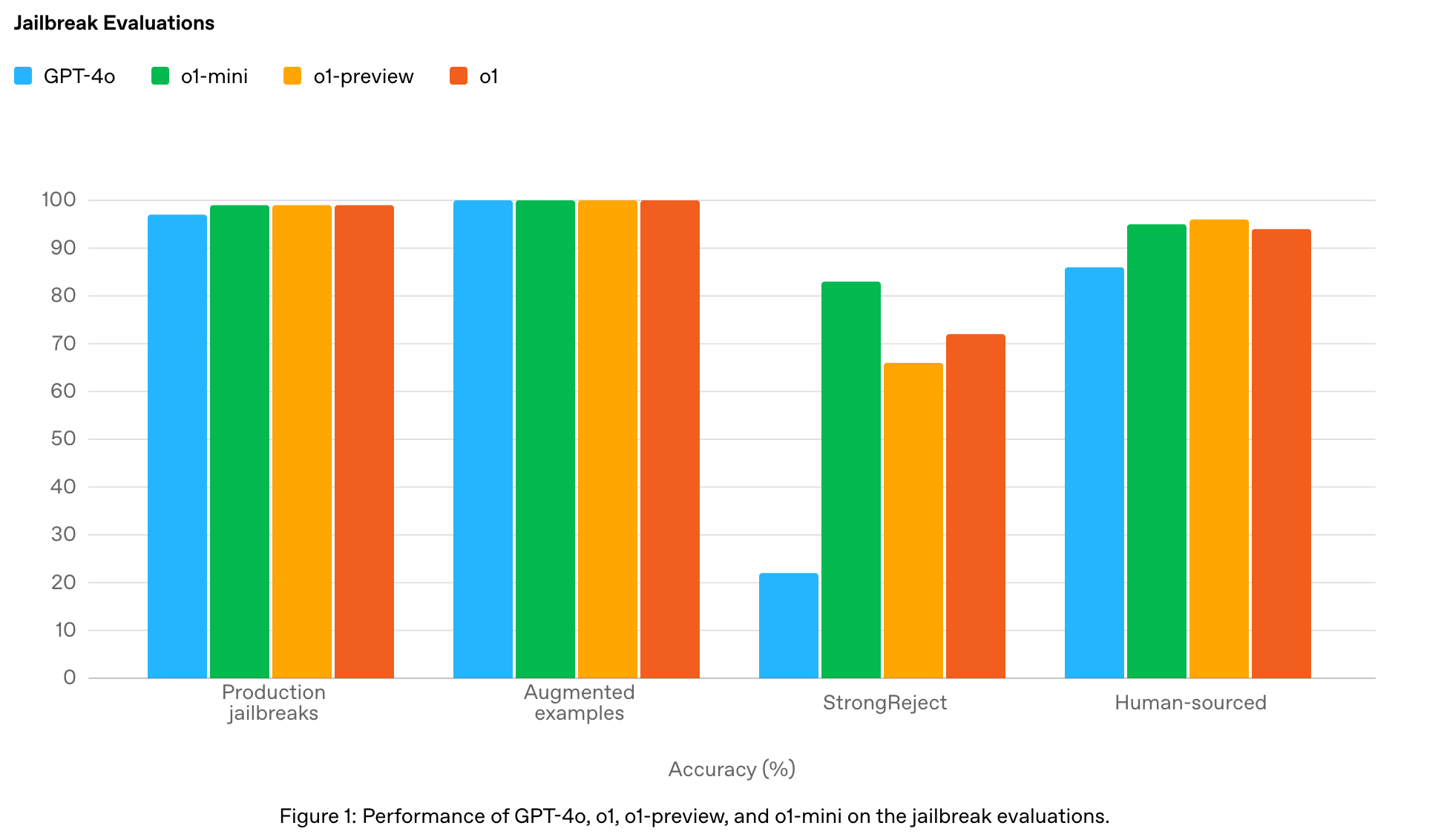

また、安全性に関しても共通の設計思想が取り入れられています。

不適切な指示や有害なコンテンツの生成を抑制するためのガードレールが強化されており、GPT-4oなどと比較しても高い安全性を実現していると報告されています。

これにより、企業でも安心して利用できる基盤が提供されています。

同様の利用シナリオ

両モデルは、その推論能力を活かして、多くの共通するシナリオで利用できます。

例えば、プログラミングのコード生成やデバッグ、契約書のような論理構造が重要な文章の作成・校閲、複雑な問い合わせに対応するカスタマーサポートなどが挙げられます。

これらのタスクは、単なる知識だけでなく、論理的な思考力が求められるため、o1シリーズが得意とするところです。

どちらのモデルを選択するかは、求められる精度、許容されるコスト、そして応答速度の要件によって決まります。

最高の精度が必要ならo1-preview、速度とコストを重視するならo1-mini、という使い分けが基本となります。

共通する制限事項

o1-previewとo1-miniには、共通する制限事項も存在します。

最も大きな点は、推論に特化しているがゆえに、GPT-4oのようなマルチモーダル(画像、音声、動画などテキスト以外の情報を扱う)機能が限定的であることです。

現時点では、主にテキストベースのタスクに最適化されています。

また、o1シリーズは回答を生成する前に「考える」時間を持つため、即時性が最優先されるタスクには向かない場合があります。

特にo1-previewではその傾向が顕著です。

さらに、新しいモデルであるため、利用できる機能やAPIの仕様が今後のアップデートで変更される可能性がある点にも注意が必要です。

利用する際は、常に最新の公式ドキュメントを確認することが重要です。

ChatGPT o1におけるo1-previewとo1-miniの違い

ここでは、改めてo1-previewとo1-miniの間に存在する決定的な違いを整理します。

- パフォーマンスやコストの差

- 使用ケースでの適用差

- 開発背景の違い

これらの違いを明確に理解することで、より適切なモデル選択が可能になります。

それでは、具体的に見ていきましょう。

パフォーマンスやコストの差

パフォーマンスとコストは、o1-previewとo1-miniを区別する最も重要な要素です。

パフォーマンス面では、複雑な推論能力、知識の広さ、回答の精度においてo1-previewがo1-miniを圧倒します。

一方、応答速度ではo1-miniがo1-previewよりも優れています。

コスト面では、APIの利用料金やChatGPTの有料プラン内での利用制限において、o1-miniの方が大幅に低コストに設定されています。

o1-previewは最高の性能を提供する代わりに、高いコストがかかります。

このトレードオフの関係を理解することが、モデル選択の鍵となります。

使用ケースでの適用差

パフォーマンスとコストの違いから、それぞれのモデルに適した使用ケースが異なってきます。

o1-previewは、研究開発、高度なデータサイエンス、専門的なコンサルティング、複雑なプログラム開発など、精度がビジネスの成果に直結するような「ハイエンド」な用途に適しています。

一方のo1-miniは、日常的な業務の自動化、高速な応答が求められるチャットボット、コーディングのアシスタント、コンテンツの要約や分類など、コストを抑えつつ多くのタスクを効率化したい「ボリュームゾーン」の用途に適しています。

大規模なサービスに組み込む場合も、コスト効率の良いo1-miniが有力な選択肢となるでしょう。

開発背景の違い

o1-previewとo1-miniは、異なる開発目標を持って設計されました。

o1-previewは、「AIの思考能力の限界を押し上げる」という目標のもと、利用可能な最高のリソースを投入して開発されたフラッグシップモデルです。

OpenAIの最先端の研究成果が反映されており、AIの可能性を示すショーケースとしての役割も担っています。

対してo1-miniは、「高度な推論能力を、より多くの開発者や企業が手軽に利用できるようにする」という目標のもと開発されました。

性能とコストのバランスを追求し、AI技術の普及を促進することを目的としています。

この開発背景の違いが、両モデルの特性に明確に表れています。

ChatGPT o1とGPT-4の比較と違い

新しいo1シリーズが登場したことで、多くの人が既存の高性能モデルであるGPT-4(特に最新のGPT-4o)との違いに関心を持っています。

- モデルのスケールとアーキテクチャの違い

- 出力の精度や速度の違い

- GPT-4との使い分けのポイント

o1がどのような点で革新的なのかを、GPT-4との比較から明らかにします。

それでは、一つずつ見ていきましょう。

モデルのスケールとアーキテクチャの違い

GPT-4とo1シリーズの最も根本的な違いは、その設計思想とアーキテクチャにあります。

GPT-4は、非常に大規模なニューラルネットワーク(大規模言語モデル, LLM)であり、膨大なテキストデータを学習することで、人間のような自然な文章生成能力と幅広い知識を獲得しました。

その強みは、汎用性の高さにあります。

一方、o1シリーズは、単なる大規模化だけでなく、「推論」という特定の能力を強化するために設計された新しいアーキテクチャを採用しています。

回答を生成する前に、論理的な思考ステップを内部で実行する仕組みが組み込まれており、これがGPT-4との決定的な違いを生んでいます。

o1はLLMでありながら、より問題解決に特化した「推論モデル」としての側面を強く持っています。

出力の精度や速度の違い

出力の特性にも明確な違いが見られます。

精度に関しては、論理的な一貫性や数学的な正しさが求められるタスクでは、o1シリーズ(特にo1-preview)がGPT-4を上回る傾向があります。

o1は「考えた上で」回答するため、事実に基づかないもっともらしい嘘(ハルシネーション)が起こりにくいとされています。

速度に関しては、GPT-4oが非常に高速な応答を実現しているのに対し、o1シリーズ、特にo1-previewは思考に時間を使うため、応答速度は遅くなります。

o1-miniはGPT-4oよりは遅いものの、o1-previewよりは高速です。

創造性や一般的な会話の自然さにおいては、依然としてGPT-4oに分がある場面もあります。

ChatGPTのハルシネーションを防ぐ具体的な方法、原因、対策については、こちらの記事で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/use-case/chatgpt-prevent-hallucination/

GPT-4との使い分けのポイント

o1シリーズとGPT-4(GPT-4o)は、競合するというよりも、それぞれの得意分野で補完し合う関係にあります。

o1シリーズが向いているケース:

- 数学、科学、プログラミングなど、論理的で複雑な問題解決。

- 正確性と信頼性が最重要視される業務。

- 契約書のレビューやデータ分析など、構造的な思考が必要なタスク。

GPT-4oが向いているケース:

- ブログ記事の作成やアイデア出しなど、創造性や発想力が求められるタスク。

- リアルタイムでのチャットや対話。

- 画像や音声を含む、マルチモーダルな処理が必要なタスク。

- 幅広いトピックに関する一般的な情報収集。

このように、タスクの性質に応じてモデルを使い分けることが、AIを最大限に活用する鍵となります。

ChatGPT o1の使い方と料金について

ここでは、実際にChatGPT o1シリーズを利用するための具体的な方法と、気になる料金体系について解説します。

- ChatGPT o1-previewの使い方

- ChatGPT o1-previewの料金

- ChatGPT o1-previewのAPIについて

プランによって利用できるモデルや制限が異なるため、注意が必要です。

それでは、順に見ていきましょう。

ChatGPT o1-previewの使い方

ChatGPT o1-previewは、主にChatGPTの有料プランに登録しているユーザーが利用できます。

具体的には、「ChatGPT Plus」や「Team」、「Enterprise」といったプランのユーザーが、ChatGPTのインターフェース上でモデルを切り替えることでo1-previewを選択できるようになります。

ただし、プランによっては利用回数に制限が設けられている場合があります。

使い方は従来のChatGPTと同様で、チャットボックスに質問や指示を入力するだけです。

ただし、o1-previewは思考に時間がかかるため、プロンプトを入力してから回答が表示されるまで、数秒から数十秒待つことがあります。

その間、処理中であることを示すインジケータが表示されるのが特徴です。

ChatGPT o1-previewの料金

o1-previewをChatGPTのインターフェースで利用する場合、直接的な従量課金ではなく、月額制の有料プラン(例: ChatGPT Plus 月額20ドル)の料金に含まれる形となります。

ただし、前述の通り、プランごとに利用回数の上限(例: 週に30メッセージまでなど)が設定される可能性があります。

より高度な利用や無制限のアクセスを求める場合は、さらに上位のプラン(例: ChatGPT Pro)が必要になることも考えられます。

料金体系は変更される可能性があるため、利用開始前に公式サイトで最新の情報を確認することが重要です。

ChatGPT o1-previewのAPIについて

開発者向けには、APIを通じてo1-previewの機能を利用することも可能です。

これにより、自社のアプリケーションやサービスにo1-previewの高度な推論能力を組み込むことができます。

APIの料金は、入力と出力のトークン数(テキストの量)に応じた従量課金制となるのが一般的です。

o1-previewのAPI料金は、GPT-4などの既存モデルよりも高価に設定される傾向があります。

また、APIの利用には、OpenAIの開発者アカウントでの登録と、一定の利用実績(ティア)が必要となる場合があります。

APIの詳細な料金や利用条件については、OpenAIの公式ドキュメントを参照してください。

ChatGPT o1のプロンプト作成のポイント

ChatGPT o1の性能を最大限に引き出すためには、プロンプト(指示文)の書き方にいくつかのコツがあります。従来のモデルとは少し異なるアプローチが有効です。

- プロンプトはシンプルかつ明確に

- 「思考のプロセス」を求めない

- 区切り文字を使って入力を整理する

- 検索拡張生成(RAG)でのコンテキストを必要最小限にする

これらのポイントを押さえることで、o1の推論能力をより効果的に活用できます。

それでは、一つずつ解説します。

プロンプトはシンプルかつ明確に

o1は自ら思考する能力が高いため、プロンプトで細かく手順を指示する必要はありません。

むしろ、「ステップバイステップで考えてください」や「まずAについて分析し、次にBについて考察してください」といった指示は、o1自身の最適な思考プロセスを妨げる可能性があります。

重要なのは、何を達成したいのか、最終的にどのような出力が欲しいのかという「目的」を、できるだけシンプルかつ明確に伝えることです。

余計な装飾や丁寧すぎる表現は避け、直接的な指示を心がけましょう。

「何をしてほしいか」に焦点を当て、その方法はo1に任せるのが基本です。

「思考のプロセス」を求めない

従来のモデルでは、より良い出力を得るために「思考の連鎖(Chain of Thought)」を促すプロンプトが有効でした。

例えば、「理由を説明しながら結論を述べてください」といった指示です。

しかし、o1は内部で自動的に思考の連鎖を実行するため、プロンプトで改めてそれを要求する必要はありません。

o1に対して思考プロセスを説明させると、かえって出力の質が低下したり、冗長になったりすることがあります。

o1が自律的に最適な思考経路を見つけ出すのを信頼し、最終的な結果だけを求めるようにしましょう。

区切り文字を使って入力を整理する

プロンプトに複数の情報(例: 参考テキスト、質問、出力形式の指定など)を含める場合は、それぞれの要素を明確に区別することが重要です。

"""(トリプルクォテーション)やXMLタグ(<doc>など)、あるいはセクションタイトル(# 参考資料など)といった区切り文字を使い、入力の構造をo1に分かりやすく伝えましょう。

これにより、o1はどこがコンテキストで、どこがタスクの指示なのかを正確に理解し、指示に忠実な出力を生成しやすくなります。

入力情報が複雑になるほど、この整理の作業が効果を発揮します。

検索拡張生成(RAG)でのコンテキストを必要最小限にする

検索拡張生成(RAG)は、外部の最新情報や専門知識をプロンプトに含めてAIに提供する技術です。

o1でRAGを利用する際は、関連性の低い情報まで含めてしまうと、o1の推論がかえって混乱する可能性があります。

提供するコンテキスト(文脈情報)は、タスクを遂行する上で本当に必要な情報だけに絞り込み、量を最小限にすることが推奨されます。

o1は、少ないながらも質の高い情報から、深く推論して答えを導き出すことを得意とします。

情報の量よりも質を重視してコンテキストを設計することが、o1を効果的に活用する鍵となります。

AIプロンプト設計の具体的なテンプレートやコツについては、こちらの記事でも詳しく解説しています。合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/useful/ai-prompt-japanese/

ChatGPT o1はどんな用途に向いているか?

ChatGPT o1の高度な推論能力は、様々な分野での応用が期待されています。

- ビジネスでの活用シナリオ

- 教育や研究での活用可能性

- 日常生活や趣味での利用

ここでは、具体的な活用シーンをいくつか紹介します。

それでは、詳しく見ていきましょう。

ビジネスでの活用シナリオ

ビジネスの現場では、正確性と論理性が求められる多くのタスクでo1が活躍します。

例えば、複雑な契約書のレビューやリスク分析、市場データに基づいた需要予測、サプライチェーンの最適化計算などが考えられます。

また、専門的な技術サポートや、法律・会計に関する高度な問い合わせに対応する社内アシスタントとしての活用も有効です。

特にo1-previewは、企業の意思決定を左右するような重要な分析業務をサポートし、o1-miniは、日々の業務報告の自動生成や議事録の要点抽出といったタスクを効率化することで、生産性向上に大きく貢献するでしょう。

教育や研究での活用可能性

教育や研究の分野は、o1の能力が最も活かされる領域の一つです。

学生にとっては、難解な数学の問題や科学の概念を、段階的に分かりやすく解説してくれるパーソナルチューターになります。

単に答えを教えるだけでなく、なぜそうなるのかという論理的なプロセスを示してくれるため、深い学習につながります。

研究者にとっては、膨大な論文データの分析、新しい仮説の生成、実験計画の立案などをサポートする強力なアシスタントとなります。

o1の高度な推論能力は、新しい発見やイノベーションを加速させる触媒となる可能性を秘めています。

日常生活や趣味での利用

ChatGPT o1は、専門的な分野だけでなく、私たちの日常生活や趣味を豊かにするためにも活用できます。

例えば、複雑なルールを持つボードゲームの戦略を考えたり、DIYプロジェクトの設計図を作成したり、旅行の最適な移動ルートやスケジュールを論理的に組み立てたりする際に役立ちます。

また、プログラミングを趣味にしている人にとっては、コードのデバッグや新しいアルゴリズムの学習にo1-miniが非常に便利なツールとなるでしょう。

論理パズルや謎解きといった、思考力を試される趣味の良きパートナーにもなってくれます。

ChatGPT o1の今後の展望

鳴り物入りで登場したChatGPT o1ですが、その進化はまだ始まったばかりです。

- OpenAIの開発計画

- 予想される新機能のアップデート

- 長期的な成長戦略

ここでは、o1シリーズの将来的な発展について考察します。

それでは、見ていきましょう。

OpenAIの開発計画

OpenAIは、o1を単発のモデルで終わらせるのではなく、今後も継続的に改良していく計画を明らかにしています。

現在のo1-previewは、その名の通り「プレビュー版」であり、ユーザーからのフィードバックを元に、さらなる性能向上や機能追加が行われる予定です。

推論能力のさらなる強化はもちろんのこと、現在対応していないマルチモーダル機能の統合なども視野に入っていると考えられます。

また、o1のアーキテクチャを基盤とした、特定の業界やタスクに特化した新しいモデルが登場する可能性もあります。

o1は、今後のAI開発における新しいスタンダードの始まりと言えるかもしれません。

予想される新機能のアップデート

今後のアップデートで期待される新機能としては、まず応答速度の改善が挙げられます。

特にo1-previewは、その思考の深さと引き換えに速度が犠牲になっていますが、アルゴリズムの最適化により、将来的にはより高速な応答が可能になるかもしれません。

また、GPT-4oで実現されているような、より自然な音声対話機能や画像認識機能がo1の推論能力と融合することも期待されます。

例えば、ホワイトボードに書かれた数式をカメラで写し、その解法をo1が論理的に解説してくれる、といった応用が可能になるでしょう。

外部ツールとの連携(Function Calling)が強化されれば、より複雑な実世界のタスクを自動で実行できるようになります。

長期的な成長戦略

OpenAIの長期的な目標は、人間のように、あるいはそれ以上に汎用的な知能を持つAGI(汎用人工知能)の実現です。

o1シリーズで獲得した高度な「推論能力」は、その目標に向けた重要な一歩と位置づけられています。

これまでのAIが得意としてきた「知識」に「思考力」が加わることで、AIはより自律的に問題を解決できる存在へと進化していきます。

将来的には、o1のような推論モデルが、科学技術の発展、医療の革新、教育の個別最適化など、人類が直面する様々な課題の解決に不可欠な役割を果たすようになると期待されています。

o1の登場は、AIと人間が共存する未来に向けた、大きな転換点となるでしょう。

ChatGPT o1とあわせて読みたいAI・生成AIのおすすめコンテンツ

ChatGPT o1について理解を深めたところで、関連するAIや生成AIのトピックにも目を向けてみましょう。

- OpenAIの投資戦略の理由

- 生成AIの活用術

- AIの進化と雇用の未来

これらのテーマを知ることで、AIが社会やビジネスに与える影響をより多角的に捉えることができます。

OpenAIの投資戦略の理由

OpenAIは、自社でのモデル開発と並行して、世界中の有望なAIスタートアップに積極的に投資を行っています。

この戦略の背景には、AI技術のエコシステム全体を成長させ、多様な分野での応用を加速させたいという狙いがあります。

特定のアプリケーションに特化したスタートアップと連携することで、OpenAIの基盤モデルが持つ可能性を最大限に引き出すことができます。

o1のような先進的なモデルが、どのような新しいサービスやビジネスを生み出すのか、その動向に注目が集まっています。

生成AIの活用術

ChatGPT o1のような高性能なAIが登場しても、それを使いこなせなければ意味がありません。

効果的なプロンプトの書き方、自社の業務への具体的な組み込み方、そしてAIを利用する上での倫理的な注意点など、「生成AIの活用術」を学ぶことはますます重要になっています。

単にツールとして使うだけでなく、AIを「賢いアシスタント」として捉え、いかに協業していくかという視点が、今後のビジネスパーソンには求められます。

AIの進化と雇用の未来

o1のように、これまで人間にしかできないと考えられてきた「思考」を代替できるAIの登場は、私たちの働き方や雇用に大きな影響を与える可能性があります。

一部の定型的な知的労働はAIに置き換えられる一方で、AIを使いこなし、新しい価値を創造するような仕事の重要性はさらに高まるでしょう。

AIの進化が社会にどのような変化をもたらすのか、そして私たちはその変化にどう適応していくべきなのか。

これは、私たち一人ひとりが考えていかなければならない重要なテーマです。

ChatGPT o1は単なるAIじゃない?GPT-4を超える「思考力」の正体

ChatGPT o1の登場は、AIが単に知識を検索するツールから、人間のように論理的に「考える」パートナーへと進化する大きな転換点かもしれません。従来のAIが膨大なデータから答えを探していたのに対し、o1は問題の構造を理解し、解決までの道筋を自ら組み立てる「推論能力」に特化して設計されています。しかし、この新しい能力をどう使いこなせば良いのでしょうか。この記事では、o1が持つ「思考力」の核心と、その能力を最大限に引き出すためのアプローチを、OpenAIの発表を基に解説します。

o1が持つ推論能力の核心は、答えを出す前に内部で複数の思考ステップを実行し、自己修正を行うプロセスにあります。これにより、特に数学や科学といった論理的な正しさが求められる分野で、既存のモデルを凌駕する性能を発揮します。国際数学オリンピックレベルの複雑な問題でも高い正答率を記録したことは、その能力を象徴しています。この「考える」力は、これまでのAIが苦手としてきた、事実に基づかないもっともらしい嘘、いわゆるハルシネーションを抑制する効果も期待されています。o1の登場は、AIとの協業が、単なる作業の効率化から、より高度な知的探求や問題解決のフェーズへと移行することを示唆しているのです。

引用元:

OpenAIは、新しいモデルクラスである「o1」シリーズを発表しました。このモデルは、特に推論能力において大幅な向上を遂げており、国際数学オリンピック(IMO)レベルの数学の問題を解決する能力などで、その性能が実証されています。(OpenAI. “Introducing the o1 series.” 2024年)

まとめ

企業は労働力不足や業務効率化の課題を抱える中で、生成AIの活用がDX推進や業務改善の切り札として注目されています。

しかし、実際には「どこから手を付ければいいかわからない」「社内にAIリテラシーを持つ人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。