「ChatGPTを使ってみたいけど、料金プランが色々あってどれを選べばいいかわからない…」

「無料版と有料版で、具体的に何が違うの?」

こういった悩みや疑問を持っている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、ChatGPTの最新の料金プランを一覧で比較し、無料版と有料版(Plus)の機能的な違い、そしてあなたの目的に合った最適なプランの選び方まで、網羅的に解説します。

AIコンサルティングを専門に行う弊社が、最新情報と実践的な知見を基に分かりやすく説明しますので、この記事を読めば、ChatGPTの値段に関する全ての疑問が解決するはずです。

ぜひ最後までご覧になり、あなたにぴったりのプランを見つけてください。

そもそもChatGPTとは何か、基本的な使い方から知りたい方は、こちらの記事で詳しく解説していますので、合わせてご覧ください。

【一覧表】ChatGPTの値段と全料金プラン

ChatGPTには、個人向けから法人、教育機関向けまで、複数の料金プランが用意されています。それぞれのプランで利用できる機能や値段が異なるため、まずは全体像を把握することが重要です。

ここでは、現在提供されている主要な料金プランの概要と値段を一覧でご紹介します。

Free(無料プラン)

料金:$0/月

ChatGPTの基本的な機能を無料で試せるプランです。アカウントを登録するだけで誰でもすぐに利用を開始できます。

最新の高性能モデル「GPT-5」も利用可能ですが、利用回数に制限が設けられています。具体的には、5時間あたり10メッセージまで、そして高度な推論を行う「Thinkingモード」は1日1回までとなっています。

まずはChatGPTがどのようなものか体験してみたい、簡単な文章作成や質問応答に利用したいという方に最適なプランです。複雑な作業や頻繁な利用には向きませんが、ChatGPTの性能を手軽に知るための第一歩として非常に優れています。

Plus(個人向け有料プラン)

料金:$20/月

個人ユーザー向けに設計された有料プランです。無料プランの機能に加えて、様々な特典が提供されます。

最新モデル「GPT-5」の利用制限が大幅に緩和され、ピークタイムでも安定してアクセスできる優先権が与えられます。また、応答速度を重視する「Fastモード」や、より深く思考する「Thinkingモード」を自由に切り替えて利用できるのも大きなメリットです。

さらに、DALL-E 3による画像生成、高度なデータ分析、PDFファイルの読み込み、Webブラウジングなど、無料版にはない高度な機能が利用可能になります。日常的な業務や学習、趣味などでChatGPTを最大限に活用したい個人におすすめのプランです。

ChatGPT Plusの公式料金プランや最新機能について、公式サイトで詳しく解説されています。 合わせてご覧ください。 https://openai.com/chatgpt/pricing

Team(チーム・法人向けプラン)

料金:25/ユーザー/月(年間払い)、25/ユーザー/月(年間払い)、25/ユーザー/月(年間払い)、30/ユーザー/月(月間払い)

2名以上のチームや中小企業での利用を想定した法人向けプランです。Plusプランの全機能に加え、チームでの利用に特化した機能が追加されています。

管理コンソールが提供され、メンバーの利用状況を一元管理できるのが特徴です。また、チーム専用のワークスペースで、作成したカスタムGPT(GPTs)をチーム内で安全に共有できます。

セキュリティ面も強化されており、入力したデータがAIの学習に利用されることはありません。チームでの生産性向上や共同作業の効率化を目指す組織にとって、コストパフォーマンスの高い選択肢と言えるでしょう。

こちらはチームでの利用に特化したChatGPT Teamプランの公式サイトです。管理機能などの詳細を確認できます。 https://openai.com/chatgpt/team

Enterprise(大企業向けプラン)

料金:要問い合わせ

高度なセキュリティ、プライバシー、管理機能が求められる大企業向けの最上位プランです。料金は企業の規模や利用状況に応じて個別に見積もりが必要となります。

Teamプランの機能に加え、エンタープライズレベルのセキュリティとコンプライアンス(SOC 2 Type 2準拠など)を提供します。ユーザー管理を効率化するSSO(シングルサインオン)や、詳細な利用状況の分析ダッシュボードも利用可能です。

また、APIクレジットが提供されたり、無制限の高度なデータ分析が利用できたりと、大規模な業務利用に対応する機能が揃っています。機密情報を扱いながら、全社的に生成AIの活用を推進したい大企業に最適なプランです。

大企業向けのEnterpriseプランに関するお問い合わせや、より詳細なセキュリティ情報はこちらの公式サイトをご覧ください。 https://openai.com/chatgpt/enterprise

Education(教育機関向けプラン)

料金:要問い合わせ

大学などの教育機関向けに提供されているプランです。教育現場でのAI活用を促進することを目的としており、Enterpriseプランの機能をより手頃な価格で利用できるとされています。

このプランの対象は、大学、非営利の教育組織、教育サービスを提供する企業などです。具体的な料金や導入条件については、OpenAIへの問い合わせが必要です。

学生、教職員、研究者が安全な環境でChatGPTを利用し、学習や研究活動を加速させることを支援します。AIリテラシー教育や研究支援ツールとして、教育現場への導入が期待されています。

ChatGPTの値段で変わる?無料版と有料版(Plus)の違いを比較

ChatGPTの値段の違いは、具体的にどのような機能の差として現れるのでしょうか。ここでは、多くの人が利用する「Freeプラン(無料)」と「Plusプラン(有料)」に焦点を当て、その5つの主な違いを詳しく比較・解説します。

- 利用できるAIモデルの性能

- 回答の速度と安定性

- 画像生成やデータ分析などの多機能性

- 利用回数や文字数などの制限

- 最新情報へのアクセス

これらの違いを理解することで、有料プランにアップグレードする価値があるかどうかを判断しやすくなります。

違い①:利用できるAIモデルの性能(GPT-5が使えるか)

最も大きな違いは、利用できるAIモデルの性能と、その利用条件です。

現在、無料プランと有料プランの双方で最新モデル「GPT-5」が利用可能となっています。GPT-5は、簡単な質問には素早く、コーディングや数学のような複雑な問題にはじっくり考えて回答する能力を両立させた画期的なモデルです。

しかし、無料プランではGPT-5の利用に「5時間あたり10メッセージまで」という厳しい制限があります。一方、Plusプランではこのメッセージ上限が大幅に緩和されており、ストレスなく最新モデルの性能を最大限に引き出すことができます。そのため、高度な作業を頻繁に行う場合は、Plusプランが必須と言えるでしょう。

違い②:回答の速度と安定性

応答速度とシステムの安定性も、無料版と有料版で大きく異なります。

無料プランは世界中の多くのユーザーが同時にアクセスするため、特に利用が集中する時間帯(ピークタイム)には、応答が遅くなったり、アクセス自体ができなくなったりすることがあります。

一方、Plusプランのユーザーはサーバーへの優先アクセス権が与えられています。これにより、ピークタイムであっても比較的スムーズに、そして高速に回答を得ることが可能です。急ぎの作業やビジネスシーンでの利用など、安定したパフォーマンスが求められる場面では、有料プランの価値を実感できるでしょう。

違い③:画像生成やデータ分析などの多機能性

Plusプランでは、テキスト生成以外にも様々な高度な機能を利用できます。

代表的な機能が、テキストから画像を生成する「DALL-E 3」です。簡単な指示文(プロンプト)を入力するだけで、高品質なオリジナル画像を瞬時に作成できます。

ChatGPTを使った画像生成の具体的な方法やプロンプト例については、こちらの記事で詳しく解説しています。

また、「Advanced Data Analysis(高度なデータ分析)」機能も強力です。ExcelやCSVファイルをアップロードし、データの集計、分析、グラフ作成などを自然言語で指示するだけで実行できます。

さらに、最新情報を含むWebサイトの内容を回答に反映させる「ブラウジング機能」や、特定の目的に特化したカスタムAIを作成・共有できる「GPTs」など、無料プランにはない多機能性がPlusプランの大きな魅力です。

違い④:利用回数や文字数などの制限

利用回数の制限は、無料プランと有料プランの使い勝手を左右する重要な要素です。

前述の通り、無料プランでは最新モデルGPT-5の利用が5時間あたり10メッセージに制限されています。この回数を超えると、一つ前のモデル(GPT-3.5)での応答に切り替わるか、時間をおいて再度試す必要があります。

対してPlusプランでは、GPT-5の利用上限が大幅に緩和されており、一般的な利用範囲であれば上限を気にすることなく快適に使えます。また、入力できる文字数(プロンプトの長さ)や、一度に生成される文章の長さにおいても、有料プランの方がより多くのテキストを扱える傾向にあります。

違い⑤:最新情報へのアクセス

OpenAIは常に新しい機能やモデルを開発しており、有料プランのユーザーはそれらに優先的にアクセスできる権利を持ちます。

ベータ版としてリリースされる新機能や、モデルのアップデートなどをいち早く試すことができるため、常に最先端のAI技術に触れていたいユーザーにとっては大きなメリットです。

例えば、過去には「ブラウジング機能」や「プラグイン機能」なども、まずは有料プラン向けに先行して提供されました。今後登場するであろう新しい機能も、同様にPlusプランのユーザーから利用可能になる可能性が高いです。最新のAIトレンドを追い続けたいなら、有料プランがおすすめです。

【目的別】あなたに最適なChatGPT料金プランの選び方

ここまで各プランの値段や機能の違いを見てきましたが、結局どのプランを選べば良いのでしょうか。ここでは、あなたの目的別に最適なChatGPTの料金プランを提案します。

- まずはお試しで使ってみたい人

- 最新機能で高度な作業をしたい個人

- チームで安全に利用・管理したい法人

- 高度なセキュリティとカスタマイズが必要な大企業

自分の使い方に最も近いシナリオを参考に、プランを選んでみてください。

まずはお試しで使ってみたい人 → Freeプラン

「ChatGPTがどんなものか知りたい」「簡単な質問や文章のアイデア出しに使えれば十分」と考えているなら、まずはFreeプランから始めるのが最適です。

アカウントを登録するだけで、料金は一切かかりません。最新モデルのGPT-5も回数制限付きで体験できるため、ChatGPTの基本的な性能を把握するには十分です。

日常的な調べ物、メールの文面作成、ブログ記事の構成案作成など、ライトな使い方であれば無料プランでも十分に役立ちます。まずはFreeプランを使い込んでみて、機能や利用回数に物足りなさを感じたら、その時に有料プランへのアップグレードを検討するのが賢明です。

最新機能で高度な作業をしたい個人 → Plusプラン

「レポート作成やプログラミングで活用したい」「画像生成やデータ分析も使ってみたい」など、ChatGPTをより深く、高度に活用したい個人ユーザーにはPlusプランが断然おすすめです。

月額$20で、GPT-5の利用制限が大幅に緩和され、画像生成(DALL-E 3)や高度なデータ分析といったパワフルな機能が使い放題になります。

特に、長文の要約や翻訳、複雑なコーディング、専門的なリサーチなど、精度と速度が求められる作業を行う際には、Plusプランの恩恵を大きく感じられるでしょう。自己投資として月額$20を支払う価値は十分にあると言えます。

こちらはChatGPT Plusの競合サービスとなるGoogle Geminiの公式サイトです。合わせて比較検討してみてください。 https://gemini.google.com/

Microsoft 365との連携に強みを持つMicrosoft Copilot Proの公式サイトも参考になります。 https://www.microsoft.com/ja-jp/store/b/copilotpro

チームで安全に利用・管理したい法人 → Teamプラン

「部署内の複数人でChatGPTを安全に使いたい」「業務データをAIに学習させたくない」といったニーズを持つチームや中小企業には、Teamプランが最適です。

Plusプランの機能に加え、チーム専用の管理機能が提供されます。管理者はメンバーの追加や削除を簡単に行え、誰がどのように利用しているかを把握できます。

最も重要な点は、Teamプランでは入力したデータがOpenAIのモデル学習に使われないことが保証されている点です。これにより、業務上の情報や顧客データなどを扱う際にも、セキュリティリスクを低減できます。チーム全体の生産性を安全に向上させたい場合に、有力な選択肢となります。

企業でChatGPTを導入する際のセキュリティ対策や活用事例をまとめた、より詳細なガイドはこちらの記事で網羅的に解説しています。

高度なセキュリティとカスタマイズが必要な大企業 → Enterpriseプラン

「全社規模でAIを導入したい」「自社のセキュリティポリシーに準拠させたい」といった要件を持つ大企業には、Enterpriseプランが用意されています。

料金は個別見積もりとなりますが、その分、最高レベルのセキュリティ、プライバシー保護、管理機能が提供されます。SSO(シングルサインオン)によるアクセス管理、詳細な利用ログの監査、自社の業務に合わせた大規模なカスタマイズなど、大企業ならではの要求に応えることが可能です。

機密性の高い情報を扱いながら、全社的なAI活用ガバナンスを確立したい場合や、APIを大量に利用して自社サービスに組み込みたい場合には、Enterpriseプランの導入を検討すべきでしょう。

【開発者向け】ChatGPT API利用料金の仕組みとモデル別値段

最新のAPI料金や各モデルの詳細については、こちらのOpenAI公式ページで詳しく解説されています。 https://openai.com/api/pricing/

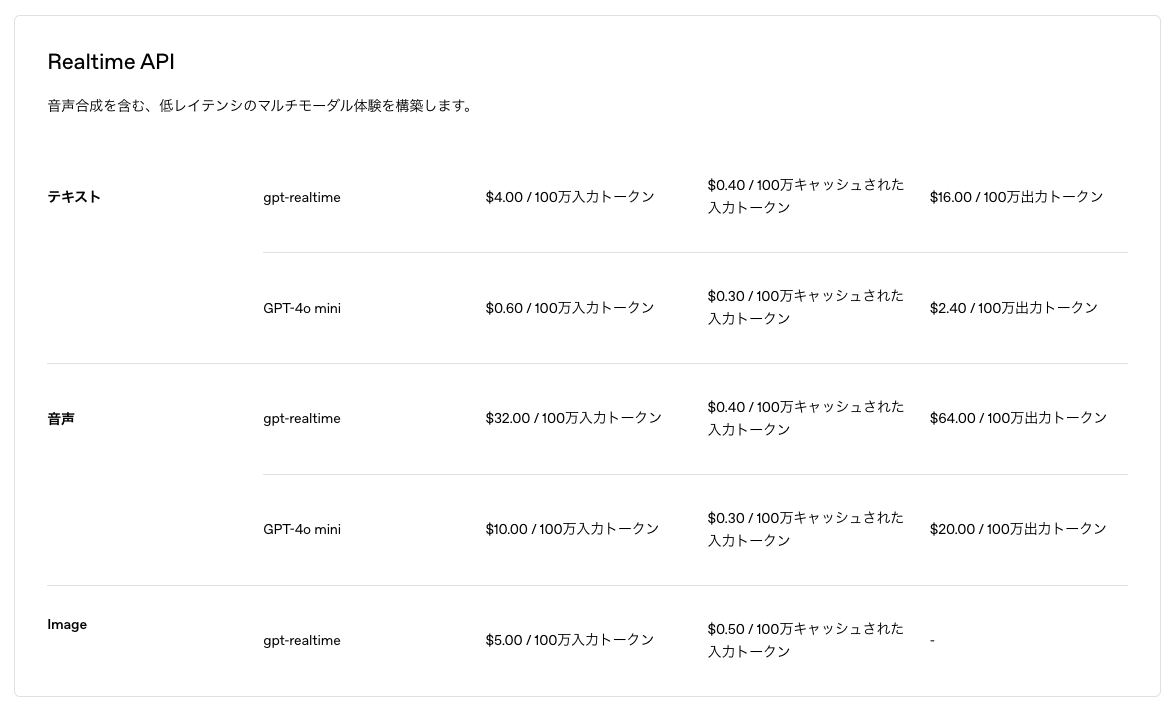

ChatGPTを自社のアプリケーションやサービスに組み込みたい開発者向けに、OpenAIはAPIを提供しています。このAPIの料金体系は、月額制のChatGPTプランとは異なり、利用量に応じた従量課金制です。ここでは、APIの値段と主要モデルの価格について解説します。

API料金は、処理するテキストの量である「トークン」を単位として計算されます。1,000トークンがおおよそ英語で750単語に相当します。

GPT-5の料金

最新モデル「GPT-5」ファミリーのAPIは、用途に応じて3種類が提供されています。料金は100万トークンあたりのドル価格で設定されています。

- gpt-5: 標準モデル。高い性能とバランスの取れたコストが特徴です。

- 入力: 未発表(旧モデルより安価な傾向)

- 出力

あなたの脳はサボってる?ChatGPTで「賢くなる人」と「思考停止する人」の決定的違い

ChatGPTを毎日使っているあなた、その使い方で本当に「賢く」なっていますか?実は、使い方を間違えると、私たちの脳はどんどん“怠け者”になってしまうかもしれません。マサチューセッツ工科大学(MIT)の衝撃的な研究がそれを裏付けています。しかし、ご安心ください。AIを「最強の思考ツール」として使いこなし、能力を向上させる方法も存在します。この記事では、「思考停止する人」と「賢くなる人」の分かれ道を、最新の研究結果と具体的なテクニックを交えながら解説します。

【警告】ChatGPTはあなたの「脳をサボらせる」かもしれない

「ChatGPTに任せれば、頭を使わなくて済む」。もしそう思っていたら、少し危険なサインです。MITの研究によると、ChatGPTを使って文章を作った人は、自力で考えた人に比べて脳の活動が半分以下に低下することがわかりました。

これは、脳が考えることをAIに丸投げしてしまう「思考の外部委託」が起きている証拠です。この状態が続くと、次のようなリスクが考えられます。

- 深く考える力が衰える: AIの答えを鵜呑みにし、「本当にそうかな?」と疑う力が鈍る。

- 記憶が定着しなくなる: 楽して得た情報は、脳に残りづらい。

- アイデアが湧かなくなる: 脳が「省エネモード」に慣れてしまい、自ら発想する力が弱まる。

便利なツールに頼るうち、気づかぬ間に、本来持っていたはずの「考える力」が失われていく可能性があるのです。

引用元:

MITの研究者たちは、大規模言語モデル(LLM)が人間の認知プロセスに与える影響について調査しました。その結果、LLM支援のライティングタスクでは、人間の脳内の認知活動が大幅に低下することが示されました。(Shmidman, A., Sciacca, B., et al. “Does the use of large language models affect human cognition?” 2024年)

【実践】AIを「脳のジム」に変える賢い使い方

では、「賢くなる人」はChatGPTをどう使っているのでしょうか?答えはシンプルです。彼らはAIを「答えを出す機械」ではなく、「思考を鍛えるパートナー」として利用しています。ここでは、誰でも今日から真似できる3つの「賢い」使い方をご紹介します。

使い方①:最強の「壁打ち相手」にする

自分の考えを深めるには、反論や別の視点が不可欠です。そこで、ChatGPTをあえて「反対意見を言うパートナー」に設定しましょう。

プロンプト例:

「(あなたの意見や企画)について、あなたが優秀なコンサルタントだったら、どんな弱点を指摘しますか?最も鋭い反論を3つ挙げてください。」

これにより、一人では気づけなかった思考の穴を発見し、より強固な論理を組み立てる力が鍛えられます。

使い方②:あえて「無知な生徒」として教える

自分が本当にテーマを理解しているか試したければ、誰かに説明してみるのが一番です。ChatGPTを「何も知らない生徒役」にして、あなたが先生になってみましょう。

プロンプト例:

「今から『(あなたが学びたいテーマ)』について説明します。あなたは専門知識のない高校生だと思って、私の説明で少しでも分かりにくい部分があったら、遠慮なく質問してください。」

AIからの素朴な質問に答えることで、自分の理解度の甘い部分が明確になり、知識が驚くほど整理されます。

使い方③:アイデアを無限に生み出す「触媒」にする

ゼロから「面白いアイデアを出して」と頼むのは、思考停止への第一歩です。そうではなく、自分のアイデアの“種”をAIに投げかけ、化学反応を起こさせるのです。

プロンプト例:

「『(テーマ)』について考えています。キーワードは『A』『B』『C』です。これらの要素を組み合わせて、今までにない斬新な企画の切り口を5つ提案してください。」

AIが提案した意外な組み合わせをヒントに、最終的なアイデアに磨きをかけるのはあなた自身です。これにより、発想力が刺激され、創造性が大きく向上します。

まとめ

企業は労働力不足や業務効率化の課題を抱える中で、生成AIの活用がDX推進や業務改善の切り札として注目されています。しかし、実際には「どこから手を付ければいいかわからない」「社内にAIリテラシーを持つ人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。