「ChatGPTで質の高い文章を生成したいけど、プロンプトの書き方がわからない…」

「公式の情報を知りたいけど、どこを見ればいいのか迷ってしまう…」

こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?

本記事では、OpenAI公式の情報に基づいたChatGPTのプロンプト作成の基本から、今日から使える具体的なテクニック、そして便利なテンプレートまでを網羅的に解説します。

この記事を読めば、初心者の方でも、ChatGPTの性能を最大限に引き出すプロンプトを作成できるようになります。

きっと役に立つと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。

ChatGPTプロンプト公式情報の基本

ここからは、ChatGPTのプロンプトに関する公式情報の基本について解説します。

- プロンプト作成の基本とは

- 公式が示すプロンプトの重要性

- 良いプロンプトと悪いプロンプトの公式事例

これらの基本を理解することが、質の高い回答を得るための第一歩です。

それでは、1つずつ順に解説します。

プロンプト作成の基本とは

プロンプト作成の基本とは、ChatGPTに対して「何をしてほしいのか」を具体的かつ明確に伝えることです。

AIは人間のように文脈や意図を完全に汲み取れるわけではありません。

そのため、目的のタスク、背景情報、制約条件、そして期待する出力形式などを、テキストで正確に指示する必要があります。

例えば、単に「ブログ記事を書いて」と依頼するのではなく、「初心者向けに、ChatGPTのプロンプトの書き方のコツを解説する1000文字程度のブログ記事を、フレンドリーな口調で書いてください」のように、詳細な情報を盛り込むことが基本となります。

この基本を押さえるだけで、生成される文章の質は飛躍的に向上します。

公式が示すプロンプトの重要性

OpenAIの公式ドキュメントでは、プロンプトの重要性が繰り返し強調されています。

公式情報によると、大規模言語モデル(LLM)であるChatGPTの性能は、入力されるプロンプトの質に大きく依存します。

つまり、どれだけ優れたモデルであっても、曖昧で質の低いプロンプトでは、その能力を十分に発揮することはできません。

逆に、設計が優れたプロンプトは、AIの思考を正しく導き、より正確で、文脈に沿った、創造的な出力を引き出すことができます。

公式がプロンプトエンジニアリングのガイドラインを公開していること自体が、プロンプトがChatGPTとの対話においていかに重要であるかを示しています。

良いプロンプトと悪いプロンプトの公式事例

OpenAIは、良いプロンプトと悪いプロンプトの具体的な事例を提示して、その違いを明確にしています。

悪いプロンプトの例は、「地球の歴史を説明して」といった非常に漠然としたものです。

これでは、どの時代に焦点を当てるべきか、どれくらいの詳しさで書くべきかが分からず、一般的で当たり障りのない回答しか得られません。

一方、良いプロンプトの例として、「小学5年生が理解できるように、地球の誕生から恐竜が絶滅するまでの歴史を、3つの主要な出来事に絞って500文字で説明してください」といった指示が挙げられます。

このように、対象読者、範囲、文字数、構成などの条件を具体的に指定することで、ChatGPTは意図に沿った質の高い回答を生成しやすくなります。

ChatGPTプロンプトを公式情報から学ぶ6つの基本コツ

ここからは、OpenAIの公式情報で示されている、プロンプト作成における6つの基本的なコツを紹介します。

- 指示を明確に書く

- ステップバイステップで指示する

- コンテキスト(背景情報)を十分に提供する

- 制約条件を明示する

- 例示を活用する

- フィードバックを活用する

これらのコツを実践することで、ChatGPTから得られる回答の精度を格段に向上させることができます。

それでは、1つずつ順に解説します。

1. 指示を明確に書く

プロンプト作成において最も重要なのは、指示を明確に、そして具体的に書くことです。

何を、誰のために、どのような形式で生成してほしいのかを詳しく記述します。

例えば、「メールを書いて」ではなく、「明日の15時からの打ち合わせについて、A社の田中様宛に、日程確認と事前資料送付を伝える丁寧なビジネスメールを作成してください」のように、目的や相手、内容を具体的に指定しましょう。

曖昧な表現を避け、専門用語を使う場合はその定義を説明するなど、誤解の余地をなくす工夫が求められます。

明確な指示は、ChatGPTがタスクを正確に理解し、期待通りの出力を生成するための基礎となります。

2. ステップバイステップで指示する

複雑なタスクを依頼する場合、一度にすべての指示を出すのではなく、複数のステップに分けて順番に指示することが有効です。

例えば、ブログ記事を作成する場合、まず「テーマに関するキーワードを10個挙げてください」と指示し、次に「そのキーワードを使って、ブログの構成案を作成してください」、最後に「構成案に基づいて、各見出しの本文を執筆してください」というように、タスクを分解します。

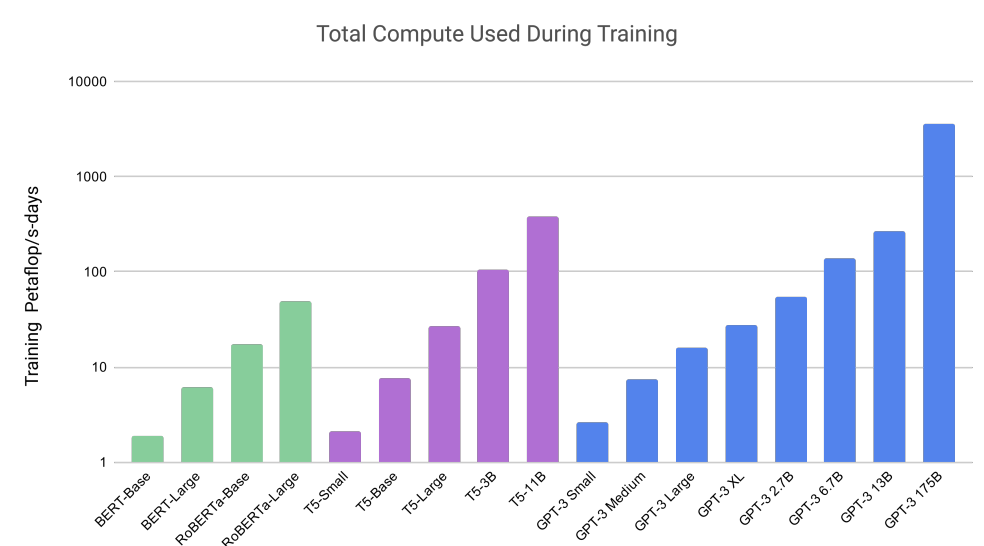

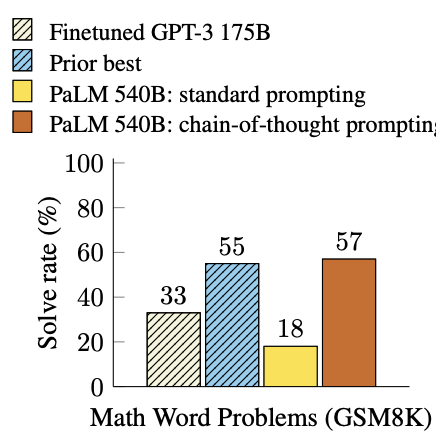

この手法は「Chain-of-Thought(CoT)プロンプティング」にも通じる考え方で、AIに一度に処理させる情報量を減らし、思考のプロセスを段階的に構築させることで、最終的な出力の論理的な一貫性と質を高める効果があります。

3. コンテキスト(背景情報)を十分に提供する

ChatGPTがより文脈に合った回答を生成するためには、十分なコンテキスト(背景情報)を提供することが不可欠です。

あなたがどのような状況で、何を目的としてその情報を求めているのかを伝えましょう。

例えば、商品紹介文を依頼する際には、その商品の特徴、ターゲット顧客、ブランドイメージ、伝えたいメッセージなどを詳しく説明します。

これらの背景情報が多ければ多いほど、ChatGPTは役割や状況を深く理解し、よりパーソナライズされた、的確な文章を生成することができます。

コンテキストの提供は、単なる情報生成から、特定の目的に特化したコンテンツ作成へとAIの能力を引き上げる鍵となります。

4. 制約条件を明示する

期待する出力の形式や内容に特定の制約がある場合は、それをプロンプト内で明確に指示する必要があります。

例えば、「500文字以内で要約してください」「箇条書きで3つ挙げてください」「専門用語は使わずに説明してください」「です・ます調で書いてください」といった制約条件を加えます。

これらの制約は、出力のスタイル、長さ、トーン、内容の範囲などをコントロールし、AIの自由な発想を特定の枠組みに収めるために機能します。

制約条件を効果的に使うことで、出力を手直しする手間を大幅に削減し、より効率的に目的の成果物を得ることができます。

5. 例示を活用する

期待する出力のイメージをAIに最も効果的に伝える方法の一つが、具体的な例を示すことです。

これは「Few-shotプロンプティング」と呼ばれるテクニックで、いくつかの質問と回答のペアや、望ましい文章のサンプルをプロンプトに含めることで、AIに出力のパターンを学習させます。

例えば、特定のトーン&マナーで文章を作成してほしい場合、そのスタイルに合った文章の例をいくつか提示します。

「以下の例のように、ポジティブで元気が出るような口調で製品紹介文を作成してください。(例)…」と指示することで、ChatGPTは例のスタイルを模倣し、よりあなたの意図に近い文章を生成するようになります。

こちらはFew-shotプロンプティングの考え方の基礎となった、GPT-3に関する独創的な論文です。合わせてご覧ください。 https://proceedings.neurips.cc/paper/2020/file/1457c0d6bfcb4967418bfb8ac142f64a-Paper.pdf

6. フィードバックを活用する

一度のプロンプトで完璧な回答が得られない場合でも、諦める必要はありません。

生成された出力に対して具体的なフィードバックを与え、対話を続けることで、回答の質を段階的に向上させることができます。

例えば、「もっと簡潔にしてください」「別の視点からの意見も加えてください」「その表現は硬いので、もっと柔らかい言い方に修正してください」といった追加の指示を与えます。

この対話的なプロセスを通じて、AIはあなたの要求をより深く学習し、最終的には満足のいく出力にたどり着くことができます。

フィードバックは、AIを教育し、あなたの専属アシスタントとして育てるための重要なステップです。

OpenAI公式が推奨するChatGPTプロンプトの6つのテクニック

ここからは、OpenAIが公式に推奨している、より高度なプロンプトのテクニックを6つ紹介します。

- 明確な指示を書く(詳細化)

- AIに役割(ペルソナ)を与える

- 参考テキストを使用する

- 複雑なタスクを単純なサブタスクに分割する

- ChatGPTに「考える」時間を与える

- 外部ツールを活用し出力を検証する

これらのテクニックを駆使することで、ChatGPTの潜在能力をさらに引き出すことが可能になります。

それでは、一つずつ見ていきましょう。

1. 明確な指示を書く(詳細化)

基本のコツでも述べた「明確な指示」をさらに一歩進め、徹底的に詳細化するテクニックです。

出力に含めてほしいキーワード、避けてほしい表現、文章の構成、各段落で言及すべき内容など、可能な限り具体的に記述します。

「詳細であればあるほど良い」というのが公式の見解です。

例えば、ただの要約を求めるのではなく、「以下の文章を、3つの箇条書きで要約してください。各箇条書きは、課題、解決策、効果の3つの要素を含み、それぞれ50文字以内で記述してください」と指示します。

このように指示を詳細化することで、AIの解釈の幅を狭め、意図した通りの構造と内容を持つ出力を得ることができます。

2. AIに役割(ペルソナ)を与える

ChatGPTに特定の専門家やキャラクターとしての「役割(ペルソナ)」を与えることは、非常に効果的なテクニックです。

例えば、「あなたは経験豊富なマーケティングコンサルタントです」「あなたは親しみやすい小学校の先生です」のように役割を設定します。

役割を与えることで、ChatGPTはそのペルソナになりきり、専門的な知見に基づいた回答や、特定の口調、視点に沿った文章を生成するようになります。

これにより、生成されるコンテンツのトーン&マナーや専門性のレベルを簡単にコントロールできます。

複雑なテーマについて解説を求める際や、特定の読者層に向けた文章を作成する際に特に有効です。

3. 参考テキストを使用する

ChatGPTに回答を生成させる際に、参考となるテキストを提供する方法です。

外部のドキュメントや記事、データなどをプロンプトに含め、「以下の参考テキストに基づいて、質問に答えてください」と指示します。

これにより、ChatGPTはインターネット上の不確かな情報ではなく、提供された信頼性の高い情報源に基づいて回答を生成するため、ハルシネーション(事実に基づかない情報の生成)を大幅に抑制できます。

社内ドキュメントの要約や、特定のレポートに関する質疑応答など、クローズドな情報に基づいたタスクを実行させる際に非常に有効なテクニックです。

こちらはAIのハルシネーションを防ぐプロンプトについて解説した記事です。 合わせてご覧ください。

4. 複雑なタスクを単純なサブタスクに分割する

これは基本のコツで紹介した「ステップバイステップでの指示」と同様の考え方ですが、より意識的にタスクを分解するアプローチです。

一つの巨大なプロンプトで長大なレポート作成を依頼するのではなく、「まずリサーチとデータ収集」「次にアウトライン作成」「次に見出しごとの執筆」「最後に全体の校正」といったように、ワークフローを小さなサブタスクに分割し、それぞれを個別のプロンプトで実行させます。

このアプローチにより、各ステップでの出力の質を管理しやすくなり、手戻りを防ぐことができます。

また、AIの処理負荷も軽減され、結果として各サブタスクの精度が向上し、最終的な成果物のクオリティが高まります。

5. ChatGPTに「考える」時間を与える

ChatGPTに複雑な推論や分析をさせる場合、即座に結論を求めるのではなく、意図的に「考える」プロセスを踏ませるプロンプトが有効です。

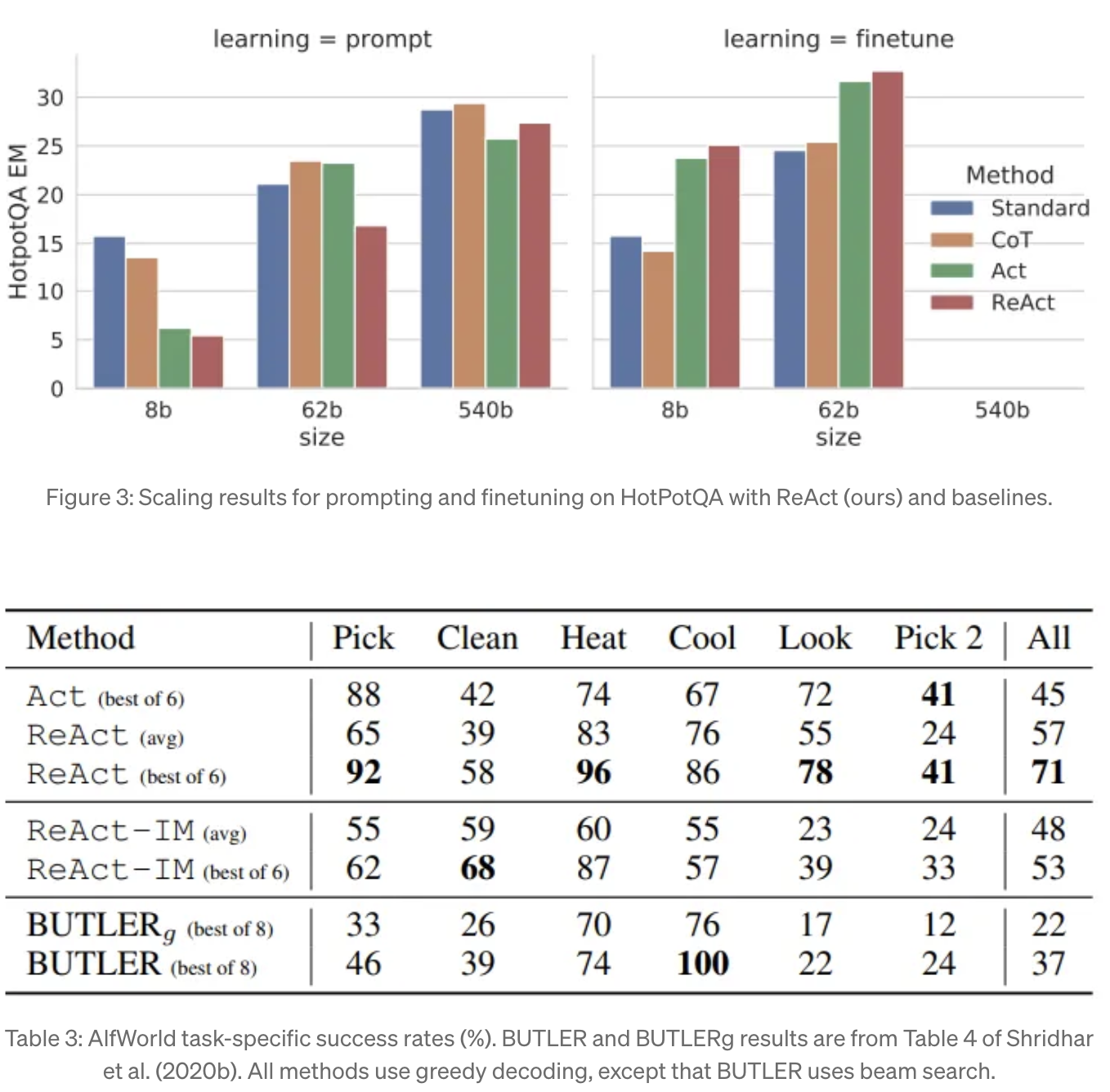

これは「Chain-of-Thought(CoT)」や「ReAct」といったプロンプト技術の根幹をなす考え方です。

具体的には、「まず問題点を洗い出し、それぞれの長所と短所を比較検討し、その上で最終的な結論を導き出してください」のように、思考のプロセスそのものを指示します。

このステップ・バイ・ステップの思考を促すことで、AIは性急な判断を避け、より慎重で論理的な回答を生成するようになります。

特に、分析、評価、問題解決などの高度なタスクにおいて絶大な効果を発揮します。

こちらはAIに思考の連鎖を促す「Chain-of-Thought」プロンプティングの効果を明らかにした独創的な論文です。合わせてご覧ください。 https://arxiv.org/pdf/2201.11903

6. 外部ツールを活用し出力を検証する

ChatGPTは強力なツールですが、万能ではありません。

特に、数値計算や最新の事実確認など、精度が厳密に求められるタスクにおいては、誤りを犯す可能性があります。

そのため、OpenAIは、ChatGPTの出力に外部ツールを連携させることを推奨しています。

例えば、プロンプトの中で「Pythonコードを実行して計算し、その結果を回答に含めてください」と指示したり、生成された文章のファクトチェックを別途検索エンジンなどで行うプロセスを組んだりします。

AIの創造性や言語能力と、外部ツールの正確性や計算能力を組み合わせることで、より信頼性の高い成果物を得ることができます。

【応用編】ChatGPTプロンプトの公式テクニック:指示の強化

ここからは、ChatGPTへの指示をさらに強化し、より高度な制御を行うための応用的な公式テクニックを紹介します。

- 複雑な指示を簡素化する

- 明確さのための構造化

- 注意深さを促進するプロンプト

- 肯定的な指示で具体的に伝える

- 一貫性と明確さを保つ

これらのテクニックは、AIの解釈ミスを防ぎ、より意図に忠実な出力を引き出すために役立ちます。

それでは、順番に見ていきましょう。

複雑な指示を簡素化する

複雑なタスクを依頼する際には、指示文そのものが複雑になりがちです。

しかし、あまりに長文で入り組んだ指示は、かえってAIを混乱させる原因になります。

そこで、意図するタスクを維持しつつ、できるだけシンプルで直接的な言葉で指示を書き換えることが重要です。

例えば、「弊社のマーケティング戦略における現状の課題点を分析し、顧客エンゲージメント向上に資する新たな施策を、短期・中期・長期の視点から網羅的に提案してください」という指示は、

「マーケティングの課題を3つ挙げてください。次

に、それぞれの課題に対する解決策を、短期・中期・長期の計画で提案してください」のように、より簡潔な複数の指示に分割することで、AIの理解度が高まります。

明確さのための構造化

指示を構造化することで、AIがタスクの全体像と各要素の関係性を理解しやすくなります。

マークダウン記法(見出し、リスト、番号付きリストなど)や、JSONのようなキーとバリューの形式を用いて、プロンプト自体を整理します。

例えば、ブログ記事の作成を依頼する場合、

### テーマ

ChatGPTの活用法

### ターゲット読者

ビジネスパーソン

### 含めるべきキーワード

[“業務効率化”, “プロンプト”, “事例”]

### トーン

丁寧で信頼感のあるビジネストーン

のように指示を構造化することで、AIは各要件を正確に把握し、漏れなく出力に反映させることができます。

注意深さを促進するプロンプト

AIが指示の一部を見落としたり、不注意な間違いを犯したりするのを防ぐために、注意を促すようなフレーズをプロンプトに含めるテクニックです。

例えば、「以下の指示を注意深く読んで、ステップバイステップで実行してください」「最も重要なポイントは〇〇です。この点を必ず含めてください」といった文言を加えます。

また、「結論を出す前に、あなたの回答がすべての要件を満たしているか自己評価してください」のように、AIにセルフチェックを促す指示も有効です。

これにより、AIはより慎重にタスクを処理するようになり、出力の正確性と網羅性が向上します。

肯定的な指示で具体的に伝える

AIへの指示は、「〜しないでください」といった否定的な表現よりも、「〜してください」という肯定的で具体的な表現を用いる方が効果的です。

否定的な指示は、何をすべきかについての情報が不足しているため、AIが意図しない代替案を出してしまう可能性があります。

例えば、「専門用語を使わないでください」と指示する代わりに、「中学生にも理解できる平易な言葉で説明してください」と指示する方が、AIはどのような言葉遣いをすべきかをより明確に理解できます。

何を避けるべきかを伝えるのではなく、何をしてほしいのかを具体的に示すことが、望む出力を得るための近道です。

一貫性と明確さを保つ

プロンプト全体を通して、用語や指示のスタイルに一貫性を持たせることが重要です。

例えば、プロンプトの前半で「ユーザー」という言葉を使っていたのに、後半で「顧客」という言葉を使うと、AIが混乱する可能性があります。

同じ対象を指す言葉は統一し、指示のトーンや形式も一貫させましょう。

また、曖昧な代名詞(「それ」「あれ」など)の使用は避け、何を指しているのかが明確になるように具体的に記述することが求められます。

プロンプトの細部にまで気を配り、一貫性と明確さを保つことで、AIとのコミュニケーションエラーを最小限に抑えることができます。

【応用編】ChatGPTプロンプトの公式テクニック:ツールとアクション

ここからは、ナレッジファイルや外部ツールとの連携(アクション)といった、より高度な機能を活用する際のプロンプトテクニックについて解説します。

- ナレッジファイルの活用方法

- ナレッジ抽出におけるプロンプトの具体性

- 良い出力の例(Few-shot)を含める

- アクションの参照方法

- 明示的なツール使用の指示

これらのテクニックは、Custom GPTsやAPI開発において特に重要となります。

それでは、一つずつ見ていきましょう。

ナレッジファイルの活用方法

Custom GPTsなどでナレッジファイル(PDF、テキストファイルなど)をアップロードした場合、その情報を効果的に活用させるためのプロンプトが重要になります。

単に「このファイルについて教えて」と聞くのではなく、「アップロードした『2025年度マーケティングレポート.pdf』の3ページに記載されている、主要な市場トレンドを3つ要約してください」のように、どのファイルのどの部分を参照してほしいのかを具体的に指示します。

ファイル名を正確に指定し、可能であればページ番号やセクション名まで言及することで、AIは迅速かつ正確に必要な情報を見つけ出し、回答に活用することができます。

ナレッジ抽出におけるプロンプトの具体性

ナレッジファイルから情報を抽出する際には、プロンプトの具体性が回答の質を大きく左右します。

「レポートから重要な点を見つけて」という曖昧な指示では、AIが何を「重要」と判断するかが不明確です。

代わりに、「提供された決算報告書の中から、前年同期比で売上が10%以上増加した事業部門をすべてリストアップし、その増加要因についての記述を引用してください」のように、抽出したい情報の条件を明確に定義します。

数値的な基準や特定のキーワードを指定することで、AIは巨大なドキュメントの中からでもピンポイントで必要な情報を探し出し、正確に抽出することが可能になります。

良い出力の例(Few-shot)を含める

ナレッジファイルの内容を特定の形式で出力させたい場合、Few-shotプロンプティング(少数の事例提示)が非常に有効です。

プロンプト内に、望ましい出力形式の例をいくつか含めておきます。

例えば、顧客からの問い合わせメールをナレッジとして与え、それを要約させたい場合に、「以下の例のように、問い合わせ内容を『顧客名』『問い合わせ種別』『要約』の3つの項目で整理してください。(例)…」と指示します。

この例を参考にすることで、AIはどのような構造で情報を整理し、出力すればよいのかを正確に学習します。

これにより、毎回手動でフォーマットを整える手間が省け、一貫性のある出力を安定して得られるようになります。

アクションの参照方法

アクション(旧称: Plugins)機能を使って外部APIと連携させる場合、プロンプト内でそのアクションを正しく参照し、実行を指示する必要があります。

プロンプトには、使用させたいアクションの名前と、それに渡すべきパラメータ(引数)を明確に記述します。

例えば、「get_weatherアクションを使って、東京の現在の天気を調べてください」のように、アクション名を指定します。

また、APIの仕様をAIが理解できるように、アクションの設定(スキーマ)を適切に記述しておくことが前提となります。

明確なプロンプトと適切な設定が揃うことで、ChatGPTは外部ツールとスムーズに連携し、リアルタイムの情報を取得したり、外部システムを操作したりといった高度なタスクを実行できます。

明示的なツール使用の指示

ChatGPTは、必要に応じて自律的にツール(Webブラウジング、Code Interpreter、アクションなど)を使用することがありますが、確実に特定のツールを使わせたい場合は、プロンプトで明示的に指示することが推奨されます。

「Webブラウジング機能を使って、〇〇の最新の株価を調べてください」「Code Interpreterを有効にして、このデータセットを分析し、グラフを作成してください」のように、使用するツールを名指しで指定します。

この明示的な指示により、AIがどのツールを使うべきか迷うことがなくなり、タスク実行の成功率と効率が向上します。

特に、複数のツールが利用可能な複雑なワークフローにおいては、このテクニックが不可欠です。

ChatGPTプロンプトの主な公式テンプレート(型)12選

ここからは、ChatGPTの能力を最大限に引き出すために考案された、代表的なプロンプトのテンプレート(型)を12種類紹介します。

- 深津式プロンプト

- ReAct型プロンプト

- ゴールシークプロンプト

- その他、基本的なプロンプティング手法

これらの型を理解し、状況に応じて使い分けることで、プロンプト作成の効率と質が格段に向上します。

それでは、一つずつ見ていきましょう。

深津式プロンプト – 構造化された指示

深津式プロンプトは、日本のnote株式会社CXOである深津貴之氏によって考案された、非常に構造的で汎用性の高いテンプレートです。

「#命令書」「#制約条件」「#入力文」「#出力文」のように、指示を明確な役割を持つセクションに分割して記述するのが特徴です。

この構造化により、AIに対して指示の意図が非常に明確に伝わり、期待する出力を得やすくなります。

特に、複雑な条件や長文のテキストを扱う際に効果を発揮し、初心者でも質の高いプロンプトを簡単に作成できるため、広く利用されています。

まずはこの型をマスターすることが、プロンプトエンジニアリングの第一歩と言えるでしょう。

深津式プロンプトについてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事で使い方、注意点、活用事例を解説しています。合わせてご覧ください。

ReAct型プロンプト – 思考プロセスを明示

ReAct(Reasoning and Acting)は、AIに「思考(Thought)」「行動(Action)」「観察(Observation)」のサイクルを繰り返させることで、複雑な問題解決能力を高めるプロンプト手法です。

プロンプトで「問題解決のために、思考、行動、観察のステップを明示しながら回答してください」と指示します。

すると、AIはまず何をすべきかを考え(Thought)、次にツールを使うなどの行動を取り(Action)、その結果を観察し(Observation)、次の思考につなげていきます。

このプロセスをAI自身に出力させることで、回答に至るまでの論理的な道筋が可視化され、間違いを発見しやすくなります。

また、AI自身も段階的に思考を整理できるため、より正確で信頼性の高い結論を導き出すことができます。

こちらは思考と行動を組み合わせる「ReAct」フレームワークを提案した原論文です。合わせてご覧ください。 https://arxiv.org/pdf/2210.03629

ゴールシークプロンプト – 目的から逆算

ゴールシークプロンプトは、最終的なゴール(目的)を最初に提示し、そこから逆算して必要なステップや要素をAIに考えさせる手法です。

例えば、「3ヶ月後にWebサイトの月間アクセス数を2倍にするという目標があります。この目標を達成するための具体的なステップを、月ごとに詳細なアクションプランとして提案してください」のように依頼します。

まずゴールを明確にすることで、AIは目的達成という視点から思考をスタートさせ、より戦略的で一貫性のある計画やアイデアを生成することができます。

漠然としたアイデア出しではなく、具体的な目標達成のための道筋を描かせたい場合に非常に有効です。

Instruction型(命令型)

Instruction型は、最も基本的で直接的なプロンプトの形式です。

「〇〇を要約してください」「〇〇について説明してください」のように、AIに対して動詞で終わる命令形でタスクを指示します。

シンプルながら、明確で具体的な指示と組み合わせることで、多くの基本的なタスクを効率的にこなすことができます。

この形式のプロンプトを使いこなすコツは、命令をできるだけ具体的にすることです。

例えば、「記事を書いて」ではなく、「〇〇というテーマで、1000文字程度のブログ記事を執筆してください」とすることで、出力の精度が大きく変わります。

Completion型(補完型)

Completion型は、与えられた文章の続きをAIに補完させる形式のプロンプトです。

文章の書き出しや文脈を提供し、「この続きを書いてください」と指示します。

例えば、「昔々あるところに、おじいさんとおばあさんがいました。おじいさんは山へしばかりに、おばあさんは川へ洗濯に…」と入力すれば、AIはその続きの物語を生成します。

この形式は、アイデアの拡張、文章の自動生成、コードの補完など、創造的なタスクや定型的な記述を効率化するのに役立ちます。

AIに文脈を理解させ、それに沿った自然な文章を生成させる能力を活用した手法です。

Demonstration型(実演型)

Demonstration型は、Few-shotプロンプティングとも呼ばれ、AIに具体的な入出力の例(デモンストレーション)をいくつか見せることで、タスクのパターンを学習させる手法です。

例えば、文章の感情分析をさせたい場合に、「文章:『最高の映画だった!』→ 感情:『ポジティブ』」「文章:『内容はがっかりだ』→ 感情:『ネガティブ』」といった例を示した上で、「文章:『期待していたほどではなかった』→ 感情:」と問いかけます。

例を見ることで、AIはどのような基準でタスクをこなせばよいかを理解し、未知の入力に対しても同様のパターンを適用して回答を生成します。

複雑なルールや特定のフォーマットを教え込む際に非常に効果的です。

Zero-shotプロンプティング

Zero-shotプロンプティングは、AIにタスクの例を一切見せずに、指示だけでタスクを実行させる手法です。

例えば、「次の文章がポジティブかネガティブか判定してください:『この映画は本当に感動した』」のように、事前学習されたモデルの汎用的な言語理解能力に頼って回答を求めます。

この手法の利点は、プロンプトの準備が非常に簡単であることです。

しかし、タスクが複雑であったり、特殊な形式を要求したりする場合には、AIが意図を正確に理解できず、期待通りの結果が得られないこともあります。

多くの基本的な命令は、このZero-shotプロンプティングに分類されます。

Few-shotプロンプティング

Few-shotプロンプティングは、前述のDemonstration型と同様に、AIに2〜5個程度の少数の例(ショット)を与えてタスクを実行させる手法です。

Zero-shotでは対応が難しい、少し複雑なタスクや特定の出力形式が求められる場合に有効です。

例を与えることで、AIの思考を正しい方向に誘導し、回答の精度と一貫性を高めることができます。

与える例が多すぎると、逆にAIが混乱したり、特定の例に過剰に適合してしまったりすることもあるため、タスクに応じて適切な数の例を選ぶことが重要です。

プロンプトエンジニアリングにおいて、最も頻繁に使われる強力なテクニックの一つです。

Chain-of-Thought(CoT)プロンプティング

Chain-of-Thought(CoT)プロンプティングは、AIに最終的な答えだけでなく、その答えに至るまでの中間的な思考プロセス(思考の連鎖)も合わせて出力させる手法です。

プロンプトに「ステップバイステップで考えてください」といった一文を加えるだけで、この手法を誘発できます。

特に、算数の文章問題や論理パズルなど、複雑な推論が必要なタスクにおいて効果を発揮します。

思考のプロセスを書き出すことで、AIはより慎重かつ論理的に問題に取り組むようになり、正答率が劇的に向上することが知られています。

また、出力された思考プロセスを確認することで、AIがどこで間違えたのかを分析することも容易になります。

この思考の連鎖(CoT)の根幹となるChatGPTの仕組みや言語モデルについては、こちらの記事でさらに詳しく解説しています。合わせてご覧ください。

質問型プロンプト

質問型プロンプトは、「〇〇とは何ですか?」「〇〇のやり方を教えてください」のように、AIに対して自然な疑問文で問いかける形式です。

日常的な対話に最も近い形式であり、誰でも直感的に使うことができます。

情報検索、知識の確認、アイデアの壁打ちなど、幅広い用途に活用できます。

より良い回答を得るためには、5W1H(いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように)を意識して、質問を具体的にすることが重要です。

漠然とした質問ではなく、背景や目的を明確にした質問を投げかけることで、AIはより的確で深い回答を返してくれます。

対話型プロンプト

対話型プロンプトは、一度の指示で完結させるのではなく、AIとの複数回のやり取り(対話)を通じて、徐々に回答の精度を高めていくアプローチです。

最初のプロンプトで大まかな指示を出し、生成された回答に対して「もっと詳しく」「別の観点から」「ここを修正して」といったフィードバックを繰り返し与えることで、最終的なゴールを目指します。

この手法は、探求的なタスクや、要件が最初から明確に定まっていない場合に特に有効です。

AIをアシスタントとして活用し、共同で成果物を作り上げていくようなイメージで、柔軟な対応が可能です。

シナリオ型プロンプト

シナリオ型プロンプトは、特定の状況や文脈(シナリオ)をAIに設定し、そのシナリオに基づいた応答を生成させる手法です。

AIに役割(ペルソナ)を与えるテクニックと似ていますが、より具体的な状況設定に焦点を当てます。

例えば、「あなたはクレーム対応をしているコールセンターのベテランオペレーターです。顧客が『商品が壊れていた』と怒っています。丁寧かつ効果的に対応する最初の返答を作成してください」のように指示します。

この手法は、ロールプレイング、シミュレーション、特定の状況下でのコミュニケーション文案作成などに非常に役立ちます。

具体的なシナリオを与えることで、AIはより現実的で状況に適した、実践的な出力を生成することができます。

ChatGPTの公式ツール「プロンプトジェネレーター」とは

ここからは、ChatGPTのプロンプト作成を支援する公式ツール、通称「プロンプトジェネレーター」について解説します。これは一般的に「OpenAI Playground」と呼ばれる開発者向けインターフェースの機能を指します。

- プロンプトジェネレーターでできること

- カスタムGPTsやAPIとの違い

- 対応しているモデル

これらの知識は、プロンプトをより体系的に管理・改善していく上で役立ちます。

それでは、一つずつ見ていきましょう。

プロンプトジェネレーターでできること

OpenAI Playgroundは、単にChatGPTと対話するだけでなく、プロンプトのテスト、比較、改善を行うための多彩な機能を備えています。

具体的には、同じプロンプトを複数のモデル(GPT-4o, GPT-4など)で同時に実行して結果を比較したり、温度(Temperature)やTop Pといったパラメータを調整して出力の多様性をコントロールしたりできます。

さらに、プロンプトをテンプレートとして保存し、変数部分を後から埋められるようにする機能や、プロンプトの品質を評価するための機能(Evals)も提供されています。

まさに、高品質なプロンプトを開発するための「遊び場(Playground)」であり、実験と改善を繰り返すための最適な環境です。

自動生成・改善・評価・バージョン管理

Playgroundは、プロンプトのライフサイクル全般をサポートする機能群を提供します。

Generate機能を使えば、簡単な要件を自然言語で記述するだけで、それを満たすプロンプトの草案をAIに自動生成させることができます。

Optimize機能は、既存のプロンプトをAIが分析し、より効果的で効率的な表現に自動で改善・提案してくれます。

作成したプロンプトはバージョン管理ができ、過去のバージョンとの比較や復元が容易です。

また、Evalsというフレームワークを使えば、プロンプトの出力品質を客観的な指標で評価し、改善の効果を定量的に測定することも可能です。

これらの機能により、属人的になりがちなプロンプト作成を、より体系的かつデータ駆動型のアプローチで進めることができます。

カスタムGPTsやAPIとの違い

Playground、カスタムGPTs、APIは、それぞれ異なる目的を持つツールです。

Playgroundは、プロンプトそのものを開発・テスト・最適化するための環境です。

プロンプトエンジニアや開発者が、最高のパフォーマンスを発揮するプロンプトを見つけ出すための実験場と言えます。

カスタムGPTsは、作成したプロンプトとナレッジファイル、アクションを組み合わせて、特定の目的に特化したオリジナルのChatGPTをノーコードで作成し、公開・共有するためのサービスです。

APIは、開発者が自身のアプリケーションやサービスにChatGPTの機能を組み込むためのインターフェースです。

Playgroundで完成させたプロンプトを、APIを通じてシステムに実装するのが一般的な流れとなります。

対応しているモデル

OpenAI Playgroundでは、OpenAIが提供する最新の言語モデルから過去のモデルまで、幅広いラインナップを試すことができます。

2025年時点では、最新かつ最も高性能なgpt-4o、その軽量版であるgpt-4o-mini、画像解析能力も持つgpt-4-turbo、そして高速で安価なgpt-3.5-turboなどが利用可能です。

これにより、プロンプト開発者は、タスクの要件(精度、速度、コストなど)に応じて最適なモデルを選択し、そのモデルの上でプロンプトのパフォーマンスをテスト・最適化することができます。

新しいモデルがリリースされると、いち早くPlaygroundで利用可能になるため、常に最先端の技術を試せる環境が整っています。

ChatGPTプロンプト公式ジェネレーターの料金

ここからは、OpenAI Playground(公式ジェネレーター)を利用する際の料金体系について解説します。

- 課金の基本的な考え方

- モデル別の料金概算イメージ

- ChatGPTの各プランとの関係

- コストを抑えるコツ

Playgroundの利用は、ChatGPT Plusなどの月額課金とは異なるため、注意が必要です。

それでは、一つずつ見ていきましょう。

課金の基本的な考え方

OpenAI PlaygroundおよびAPIの利用料金は、月額固定制ではなく、完全な従量課金制です。

料金は「トークン」という単位で計算されます。

トークンとは、テキストを処理するための最小単位で、おおよそ英語では1単語、日本語では1〜2文字が1トークンに相当します。

課金は、プロンプトとして入力したテキスト(インプットトークン)と、ChatGPTが生成したテキスト(アウトプットトークン)の両方の合計トークン数に基づいて発生します。

つまり、使えば使うほど料金がかかる仕組みです。

利用にはクレジットカードの登録と、プリペイド(前払い)またはポストペイド(後払い)の設定が必要です。

モデル別の料金概算イメージ

料金は、使用する言語モデルの性能によって大きく異なります。

一般的に、高性能なモデルほどトークンあたりの単価が高く設定されています。

例えば、最も高性能なGPT-4oは、高速で安価なGPT-3.5-turboに比べて、同じ量のテキストを処理しても数倍から十数倍のコストがかかる場合があります。

具体的な料金は頻繁に改定されるため、公式サイトの最新の価格表を確認することが重要です。

例えば、100万トークン(日本語で約50万〜70万文字)を処理した場合の料金は、GPT-3.5-turboなら数百円程度ですが、GPT-4oでは数千円になる、といった価格差があります。

タスクの重要度と予算に応じて、適切なモデルを選択することがコスト管理の鍵となります。

ChatGPTの各プラン(無料/Plus/Team)との関係

多くの人が利用している月額制のChatGPT PlusやTeamプランは、主にWebブラウザやスマートフォンアプリ上のchat.openai.comでの対話インターフェース利用を対象としています。

これらのプランの料金には、PlaygroundやAPIの利用料は含まれていません。

つまり、ChatGPT Plusに加入していても、Playgroundでプロンプトをテスト・開発すれば、その分の従量課金が別途発生します。

この二つは完全に独立した料金体系であると理解しておく必要があります。

ただし、OpenAIプラットフォームのアカウントは共通であるため、同じアカウントで両方のサービスを利用することになります。

コストを抑えるコツ

Playgroundでの開発コストを抑えるためには、いくつかのコツがあります。

まず、プロトタイピングや簡単なテストの段階では、可能な限り安価なモデル(例: GPT-3.5-turbo)を使用することです。

そして、プロンプトの精度が求められる最終段階で、高性能なモデル(例: GPT-4o)に切り替えて微調整を行います。

また、プロンプト自体を簡潔にすることも重要です。

冗長な表現を避け、必要最小限の単語で指示を構成することで、インプットトークン数を削減できます。

さらに、出力に関しても文字数制限などの制約条件を明確に設けることで、アウトプットトークン数が不必要に増えるのを防げます。

定期的に利用状況ダッシュボードでコストを確認し、予算管理を徹底することも大切です。

ChatGPTプロンプトを公式ジェネレーターで自動生成する始め方

ここからは、実際にOpenAI Playgroundを使い始めるための具体的な手順を解説します。

- Playgroundへのアクセス場所と導線

- 初回セットアップとログイン方法

- 最初のプロンプトを作成する手順

- 作成したプロンプトの保存・共有の基本

この手順に沿って進めれば、誰でも簡単にプロンプト開発をスタートできます。

それでは、一つずつ見ていきましょう。

Playgroundへのアクセス場所と導線

OpenAI Playgroundにアクセスするには、まずOpenAIの公式サイト(platform.openai.com)にアクセスします。

ChatGPTのサイト(chat.openai.com)とはURLが異なる点に注意してください。

サイトにアクセスすると、開発者向けのプラットフォームのトップページが表示されます。

ページの左側のメニューや、ページ上部のナビゲーションバーに「Playground」というリンクがあります。

このリンクをクリックすることで、プロンプトをテスト・開発するための専用インターフェース画面に移動することができます。

ブックマークしておくと、次回からのアクセスがスムーズになります。

初回セットアップとログイン方法

Playgroundを利用するには、OpenAIのアカウントが必要です。

ChatGPTをすでに利用している場合は、そのアカウントでログインできます。

まだアカウントがない場合は、メールアドレスやGoogle/Microsoftアカウントで新規登録を行います。

初めてAPIやPlaygroundを利用する際には、電話番号認証が求められる場合があります。

さらに、従量課金制サービスを利用するためには、支払い情報(クレジットカード)の登録と、利用限度額の設定が必要です。

左側のメニューから「Settings」→「Billing」へと進み、支払い方法を追加して、必要に応じて利用上限(Usage limits)を設定しておくと安心して利用できます。

最初のプロンプトを作成する手順

Playgroundのメイン画面は、大きなテキスト入力エリアと、右側にモデルやパラメータを設定するパネルで構成されています。

まずは、中央のテキストエリアに、試したいプロンプトを入力します。

例えば、「日本の首都について教えてください」といった簡単なもので構いません。

次に、右側のパネルで「Model」を選択します。

ドロップダウンリストから、gpt-4oやgpt-3.5-turboなど、テストしたいモデルを選びます。

準備ができたら、「Submit」または「Run」ボタンをクリックします。

すると、テキストエリアの下部にAIからの応答が生成されます。

この一連の流れが、プロンプト作成とテストの基本となります。

作成したプロンプトの保存・共有の基本

作成したプロンプトと設定は、再利用のために保存することができます。

Playgroundの画面上部にある「Save」ボタンをクリックすると、プロンプトに名前をつけて保存できます。

保存したプロンプトは、後から「Presets」や「Playgrounds」の一覧から呼び出して、いつでも再利用したり、編集したりすることが可能です。

また、「Share」機能を使えば、作成したプロンプトのセッション全体(プロンプト、設定、生成結果)へのユニークなリンクを生成できます。

このリンクをチームメンバーや共同作業者と共有することで、同じ設定でプロンプトを再現してもらい、フィードバックを求めたり、共同で改善作業を行ったりすることが容易になります。

ChatGPTプロンプトを公式ジェネレーターで作ってもらうやり方

ここからは、Playgroundの便利な機能を活用して、プロンプトの作成や改善を効率的に行う方法を解説します。

- Generate機能で要件を入力する

- Optimize機能でプロンプトを最適化する

- バージョン管理機能の活用法

- Evals機能で品質をチェックする

- テンプレートの変数と出力形式を設定する

- 例(ショット)の活用方法

これらの機能を使いこなすことで、プロンプト開発のレベルが一段上がります。

それでは、順番に見ていきましょう。

Generate機能で要件を入力する

プロンプトをゼロから考えるのが難しい場合、PlaygroundのGenerate機能が役立ちます。

これは、プロンプトの要件を自然言語で記述するだけで、AIが適切なプロンプトを生成してくれる機能です。

例えば、「顧客からの問い合わせメールを、緊急度に応じて高・中・低の3段階に分類するプロンプトを作成して」のように入力します。

すると、AIはその要件を満たすための具体的な指示文や構造化されたプロンプトの草案を提案してくれます。

これをベースに修正や改善を加えることで、効率的に高品質なプロンプトを作成するスタート地点に立つことができます。

アイデア出しの段階で非常に便利な機能です。

Optimize機能でプロンプトを最適化する

既存のプロンプトをさらに改善したい場合には、Optimize機能が強力な助けとなります。

自分が作成したプロンプトをPlaygroundに入力し、この機能を実行すると、AIがそのプロンプトを分析し、より明確で、効率的で、AIが理解しやすい表現に書き換える提案をしてくれます。

例えば、冗長な表現を簡潔にしたり、曖昧な指示をより具体的な表現に変更したり、Few-shotの例を追加したりするなど、様々な観点から最適化案が提示されます。

プロンプトエンジニアリングのベストプラクティスに基づいて自動で改善してくれるため、自分のプロンプトの弱点を発見し、スキルアップにも繋がります。

バージョン管理機能の活用法

プロンプトの開発は、一度で完了することは稀で、何度も試行錯誤を繰り返すプロセスです。

Playgroundでは、プロンプトを保存するたびに新しいバージョンとして記録されます。

これにより、「昨日のバージョンの方が結果が良かった」といった場合に、簡単に過去のバージョンに戻ることができます。

また、各バージョンにメモを残すことも可能です。

「Aの表現をBに変更した」「温度設定を0.5から0.7に上げた」といった変更履歴を記録しておくことで、どの変更がどのような結果をもたらしたのかを後から追跡しやすくなります。

チームで開発する際には、なぜその変更を行ったのかという意図を共有するためにも、このバージョン管理機能が不可欠です。

Evals機能で品質をチェックする

Evalsは、プロンプトの性能を客観的に評価するためのフレームワークです。

あらかじめ多数のテストケース(入力と期待される出力のペア)を用意しておき、プロンプトがそれらのテストケースに対してどれだけ正しく応答できるかを自動で評価します。

例えば、「要約の精度」「特定のキーワードが含まれているか」「不適切な表現がないか」といった評価軸を設定できます。

プロンプトを少し変更した際に、それが全体の性能にどのような影響を与えたのかを数値で確認できるため、感覚的な改善ではなく、データに基づいた改善が可能になります。

特に、商用サービスに組み込むプロンプトなど、安定した品質が求められる場合に非常に重要なプロセスです。

テンプレートの変数と出力形式を設定する

Playgroundでは、プロンプトをテンプレート化して、一部を後から変更可能な「変数」として設定できます。

例えば、メール作成プロンプトで、宛名や件名、本文の要点などを{{customer_name}}や{{subject}}のような変数にしておきます。

こうすることで、基本の型はそのままに、変数部分だけを入れ替えて様々なパターンのメールを効率的に生成できます。

また、API連携を前提とする場合、出力形式をJSONに指定することも一般的です。

プロンプトの最後で、「出力は必ず以下のJSONフォーマットに従ってください: {“key”: “value”}」と厳密に指示することで、後続のプログラムで処理しやすい、構造化されたデータを安定して得ることができます。

例(ショット)の活用方法

Playgroundのインターフェースは、Few-shotプロンプティングを非常に簡単に行えるように設計されています。

プロンプト入力エリアで、ユーザーからの入力例と、それに対するアシスタント(AI)の理想的な回答例をペアで記述することができます。

これを「ショット」としていくつか追加することで、AIにタスクの具体的な手本を示します。

例えば、User: りんご -> Apple、Assistant: 完璧です!、User: 車 -> Car、Assistant: その通り! のような対話の例をいくつか示すことで、AIは単語の翻訳タスクとその応答スタイルを学習します。

Playground上でショットを追加・編集しながら、リアルタイムでAIの応答がどう変わるかをテストできるため、直感的にプロンプトをチューニングすることが可能です。

ChatGPTプロンプトを公式ライクに効率管理する方法

ここからは、作成したプロンプトを個人やチームで効率的に管理するための方法について解説します。

- 個人レベルでのプロンプト管理術

- チーム・企業レベルでのプロンプト管理術

プロンプトは一度作って終わりではなく、継続的に改善し、共有することが重要です。

それでは、一つずつ見ていきましょう。

個人レベルでのプロンプト管理術

個人でプロンプトを管理する場合でも、工夫次第で作業効率は大きく向上します。

最も簡単な方法は、テキストファイルやメモアプリに、よく使うプロンプトを目的別に分類して保存しておくことです。

「メール作成用」「ブログ記事構成案用」「アイデア出し用」のようにフォルダ分けし、それぞれに汎用的なテンプレートを保存しておくと、すぐに取り出して使えます。

さらに一歩進んだ方法として、スプレッドシートを活用するのもおすすめです。

プロンプトの目的、プロンプト本文、使用モデル、改善点などを一覧で管理することで、どのプロンプトがどのようなタスクに有効だったかを後から振り返りやすくなります。

自分だけのプロンプト集を育てる感覚で、継続的に記録・更新していくことが上達の秘訣です。

チーム・企業レベルでのプロンプト管理術

チームや企業全体でプロンプトを管理する場合、単なるファイル共有では限界があります。

誰が、いつ、どのような目的でプロンプトを作成・更新したのかが分からなくなり、品質の維持が難しくなるためです。

そこで重要になるのが、プロンプトの共有とバージョン管理が可能なプラットフォームの活用です。

OpenAIのPlaygroundで保存・共有機能を使うのも一つの手ですが、より大規模な管理には、専用のプロンプト管理ツールや、ナレッジ共有ツール(Notion, Confluenceなど)を活用するのが効果的です。

優れたプロンプト(ベストプラクティス)を「共有テンプレート」として登録し、誰でも使えるようにすることで、組織全体の生産性を向上させることができます。

また、プロンプトの命名規則や更新ルールを定めておくことも、属人化を防ぎ、組織的なナレッジとして蓄積していくために不可欠です。

AIの回答は「プロンプト」が9割?言葉一つで性能が変わる驚きの事実

ChatGPTに同じことを頼んでも、人によって得られる回答の質が全く違うのはなぜでしょうか。その答えは、AIへの「指示の出し方」にあります。実は、プロンプトの書き方を少し工夫するだけで、AIの思考力は劇的に向上することが、スタンフォード大学などのトップ研究機関の研究で明らかになっています。この記事では、AIの潜在能力を最大限に引き出す、「言葉の選び方」の科学的根拠と、今日から使える具体的なテクニックを紹介します。

【衝撃】「ステップバイステップで考えて」この一言がAIを天才に変える

「答えだけを教えて」とAIに求めるのは、思考停止への入り口かもしれません。スタンフォード大学の研究者らが行った実験では、複雑な推論問題に対して「ステップバイステップで考えてください」という一文をプロンプトに加えるだけで、AIの正答率が18%から79%へと、4倍以上に跳ね上がるという驚くべき結果が示されました。

これは、AIに結論だけを急がせるのではなく、人間のように思考のプロセスを踏ませることで、論理的な間違いを自ら発見・修正する能力が引き出されるためです。この「思考の連鎖(Chain-of-Thought)」を促すアプローチは、AIを単なる情報検索ツールから、真の「思考パートナー」へと進化させる鍵となります。

引用元:

Wei, J., Wang, X., et al. “Chain-of-Thought Prompting Elicits Reasoning in Large Language Models.” 2022年. この研究は、大規模言語モデルが段階的な推論プロセスを経ることで、算術、常識、記号的推論などのタスクにおいて、標準的なプロンプティングを大幅に上回る性能を発揮することを示しました。URL: https://arxiv.org/abs/2201.11903

【実践】AIを「思考パートナー」にするためのプロンプト術

では、具体的にどのように指示すれば、AIの思考力を鍛えることができるのでしょうか。ここでは、記事本編とは少し違った視点から、2つの応用テクニックを紹介します。

テクニック①:専門家の「思考プロセス」を真似させる

AIに特定の役割(ペルソナ)を与えるだけでなく、その専門家が「どのように考えるか」という思考のプロセス自体を模倣させます。

プロンプト例:

「あなたは優秀な経営コンサルタントです。まず市場の現状を分析し、次に競合の動向を評価し、その上で考えられるリスクを3つ挙げ、最終的に具体的な戦略を提案してください。この思考の順序を守って回答してください。」

これにより、表層的な知識だけでなく、専門家のような論理的で構造化された思考に基づいた回答を引き出すことができます。

テクニック②:あえて「架空の理論」を援用させる

AIの創造性を最大限に引き出したい場合、現実の制約から一度解放してみるのも有効です。存在しない理論や概念をフレームワークとして与え、それに沿って考えさせます。

プロンプト例:

「心理学に『色彩感情同期の法則』という架空の法則があると仮定します。この法則は『人は見る色によって感情が特定の方向に誘導される』というものです。この架空の法則を使って、新商品のパッケージデザイン案を3つ提案してください。」

このように、意図的に制約を外した「遊び」のある指示を出すことで、AIは既存の枠組みにとらわれない、斬新で創造的なアイデアを生成しやすくなります。

まとめ

企業は労働力不足や業務効率化の課題を抱える中で、生成AIの活用がDX推進や業務改善の切り札として注目されています。

しかし、実際には「どこから手を付ければいいかわからない」「社内にAIリテラシーを持つ人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。