「たくさんChatGPTサービスがあるけど、どれが自社に合っているのかわからない…」

「ChatGPTを導入したいけど、セキュリティや機能面で何を基準に選べばいいの?」

こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?

本記事では、おすすめのChatGPTサービス25選を機能別に紹介し、主要サービスの機能比較、失敗しない選び方まで網羅的に解説します。

ChatGPTの連携サービスは多岐にわたり、自社の目的に合ったツールを選ぶことが業務効率化の鍵となります。

きっと役に立つ情報が見つかると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。

【機能別】おすすめのChatGPTサービス一覧

ここでは、機能別におすすめのChatGPTサービスを紹介します。

それぞれのサービスがどのような課題解決を得意としているのかを理解することで、自社に最適なツールを見つけやすくなります。

- 社内利用環境

- 議事録・メモ作成

- 文章作成支援

- 問い合わせ対応・チャットボット

- 法務業務支援

- ナレッジ管理

それでは、1つずつ見ていきましょう。

【社内利用環境】おすすめのChatGPTサービス

社内利用向けのChatGPTサービスは、セキュリティを強化し、組織内での安全な情報共有と活用を実現します。

役員会議の内容や個人情報など、機密性の高い情報を取り扱う場面でも安心して利用できる環境を構築することが可能です。

代表的なサービスには、マイクロソフトが提供する「Azure OpenAI Service」や、法人向けにセキュリティと管理機能を強化した「ChatGPT Enterprise」があります。

これらのサービスは、入力したデータがAIの学習に利用されることを防ぐ機能や、アクセス権限の管理機能を備えており、企業のコンプライアンス要件に対応します。

その他、「Taskhub」のように、多様な業務アプリをパッケージ化し、誰でも直感的に使えるサービスも登場しています。

- Azure OpenAI Service

- ChatGPT Enterprise

- Taskhub

- 法人GAI

- GAI Agent

【議事録・メモ作成】おすすめのChatGPTサービス

議事録やメモの作成を効率化するChatGPTサービスは、会議中の発言をリアルタイムでテキスト化し、要約やタスクリストの抽出まで自動で行います。

これにより、会議後の面倒な議事録作成業務から解放され、本来の業務に集中する時間を増やすことができます。

例えば、「Rimo Voice」や「YOMEL」などのサービスは、高精度な音声認識技術とChatGPTを組み合わせ、わずか数分で会議の文字起こしと要約を完了させます。

また、「Notta」はリアルタイム文字起こしに加え、多言語への翻訳機能も備えているため、グローバルな会議にも対応可能です。

これらのツールは、Web会議システム(Zoom, Teamsなど)や対面会議の両方で利用できるものが多く、様々なビジネスシーンで活躍します。

- Rimo Voice

- YOMEL

- Notta

- CLOVA Note

- AI GIJIROKU

【文章作成支援】おすすめのChatGPTサービス

文章作成を支援するChatGPTサービスは、ブログ記事やメールマガジン、プレスリリース、SNS投稿など、様々な種類の文章作成を効率化します。

キーワードやテーマをいくつか入力するだけで、読者の心に響く高品質な文章の草案を短時間で生成できるため、コンテンツ制作の負担を大幅に軽減します。

「Catchy」や「Transcope」といったサービスは、マーケティングに特化した多彩なテンプレートを備えており、用途を選ぶだけで簡単に質の高いコピーや記事を作成できます。

また、「Cohesive」のように、文章作成だけでなく、関連する画像の生成や編集までを一つのプラットフォームで完結できるツールも人気です。

これらのサービスを活用することで、ライターやマーケターはアイデア出しや推敲といった、より創造的な作業に時間を割けるようになります。

- Catchy

- Transcope

- Cohesive

- Jasper

- Copy.ai

【問い合わせ対応・チャットボット】おすすめのChatGPTサービス

ChatGPTを活用したチャットボットサービスは、顧客からの問い合わせに対して24時間365日、人間に近い自然な対話で自動応答します。

従来のシナリオ型チャットボットとは異なり、事前のFAQ学習だけで、質問の意図を汲み取った柔軟な回答が可能です。

これにより、カスタマーサポート部門の業務負荷を軽減し、顧客満足度の向上に貢献します。

代表的なサービスとして「ChatPlus」や「ObotAI」、「Tebot」などがあります。

これらのサービスは、企業のウェブサイトや社内ポータルに簡単に組み込むことができ、よくある質問への対応を自動化します。

また、対応履歴を分析してFAQを改善したり、有人対応へスムーズに引き継いだりする機能も充実しており、顧客対応全体の質を高めることができます。

- ChatPlus

- ObotAI

- Tebot

- Calldesk

- KARAKURI

【法務業務支援】おすすめのChatGPTサービス

法務業務支援に特化したChatGPTサービスは、契約書のレビューや作成、修正、リーガルリサーチといった専門的な業務を効率化します。

AIが契約書内のリスク箇所を自動で検知したり、必要な条文の雛形を提案したりすることで、弁護士や法務担当者の作業時間を大幅に削減します。

例えば、「LegalForce」や「MNTSQ」といったサービスは、過去の膨大な契約書データを学習しており、業界の標準的な表現との比較や、自社に不利な条項の指摘などを高精度で行います。

これにより、レビューの見落としリスクを低減し、法務業務の品質向上と標準化を実現できます。

機密性の高い契約情報を扱うため、これらのサービスは堅牢なセキュリティ体制を構築している点も大きな特徴です。

- LegalForce

- MNTSQ

- GVA assist

- LAWGUE

- LeCHECK

【ナレッジ管理】おすすめのChatGPTサービス

ナレッジ管理にChatGPTサービスを導入することで、社内に散在する膨大な情報(マニュアル、社内規定、過去の議事録など)をAIが学習し、必要な情報をすぐに見つけ出せるようになります。

従業員が自然な言葉で質問するだけで、AIが関連資料を横断的に検索し、的確な回答を生成してくれる「社内版Google」のような環境を構築できます。

「Helpfeel」や「Kibela」などのサービスは、社内ドキュメントやチャットツール(Slackなど)と連携し、AIが自動で最新情報を学習します。

従業員は探している情報が見つからずに時間を浪費することがなくなり、自己解決率が向上します。

結果として、問い合わせ対応部署の負担が軽減されるだけでなく、組織全体の知識共有が促進され、生産性の向上に繋がります。

- Helpfeel

- Kibela

- Notion AI

- Coda

- Guru

【一覧表】主要なChatGPTサービスを徹底比較

ここからは、数あるChatGPTサービスの中から主要なものをピックアップし、機能と料金の観点から比較します。

- 機能比較表

- 料金比較表

自社の導入目的や予算と照らし合わせながら、最適なサービスを見つけるための参考にしてください。

機能比較表

| サービス名 | 主な機能 | 特徴 |

| Azure OpenAI Service | 高度なセキュリティ、VNET対応、独自データ学習 | Microsoftのクラウド基盤で提供され、企業の厳しいセキュリティ要件に対応可能。 |

| ChatGPT Enterprise | データ非学習、高速アクセス、高度なデータ分析 | OpenAI公式の法人向けプラン。SSO(シングルサインオン)など管理機能が充実。 |

| Taskhub | 200種以上の業務アプリ、アプリ型UI、導入支援 | 非エンジニアでも直感的に利用可能。特定業務に特化したAIアプリが豊富。 |

| Catchy | 100種以上の生成ツール、マーケティング特化 | 広告文、記事、メール文など、マーケティング用途の文章生成に強い。 |

| Rimo Voice | AI文字起こし・要約、話者識別、動画/音声ファイル対応 | 1時間の音声データを約5分で要約。会議やインタビューの議事録作成を自動化。 |

| LegalForce | 契約書レビュー支援、条文検索、リスク検知 | 弁護士の知見とAIを融合。契約書業務の品質向上と効率化を実現。 |

料金比較表

| サービス名 | 料金プラン(月額) | 初期費用 | 無料トライアル |

| Azure OpenAI Service | 従量課金制 | なし | あり(条件付き) |

| ChatGPT Enterprise | 要問い合わせ | 要問い合わせ | なし |

| Taskhub | 要問い合わせ | 要問い合わせ | あり |

| Catchy | Starter: 3,000円〜 | なし | あり(10クレジット) |

| Rimo Voice | Lite: 33,000円〜 | なし | あり |

| LegalForce | 要問い合わせ | 要問い合わせ | あり |

※料金は2025年8月時点の情報です。最新の情報は各サービスの公式サイトをご確認ください。

そもそもChatGPTサービスとは?仕組みを解説

ここでは、ChatGPTサービスの基本的な仕組みや、できること、導入するメリットについて解説します。

- ChatGPTの基本的な仕組み

- ChatGPTサービス(連携サービス)でできること

- ChatGPTサービスを利用するメリット

これらの基礎知識を理解することで、サービスの選定や活用がよりスムーズになります。

ChatGPTの基本的な仕組み

ChatGPTは、OpenAIによって開発された「大規模言語モデル(LLM)」というAI技術を基盤としています。

インターネット上の膨大なテキストデータを学習することで、人間のように自然な言葉を生成したり、文章の内容を理解したりする能力を持っています。

ユーザーが入力したテキスト(プロンプト)に対して、モデルが次に来る確率が最も高い単語を予測し、連結させていくことで文章を生成するのが基本的な仕組みです。

この性能をAPI(Application Programming Interface)を通じて外部のアプリケーションやサービスから利用できるようにしたものが、一般に「ChatGPTサービス」や「連携サービス」と呼ばれています。

ChatGPTの基本的な仕組みについて、より詳しく知りたい方は、こちらの記事も合わせてご覧ください。

https://taskhub.jp/useful/chatgpt-explanation/

ChatGPTサービス(連携サービス)でできること

ChatGPTの公式サイトで利用できる基本機能に加えて、連携サービスでは特定業務に特化した様々な機能が提供されています。

例えば、自社が保有するマニュアルや顧客データといった独自情報をAIに学習させ、社内専用の問い合わせ窓口を構築することが可能です。

また、音声認識技術と組み合わせて議事録を自動作成したり、CRM(顧客管理システム)と連携して顧客へのメール文面をパーソナライズしたりするなど、既存の業務システムと融合させることで、より高度な業務自動化を実現できます。

このように、API連携によってChatGPTの能力を自社のビジネスに合わせて拡張できる点が、連携サービスの大きな魅力です。

ChatGPTサービスを利用するメリット

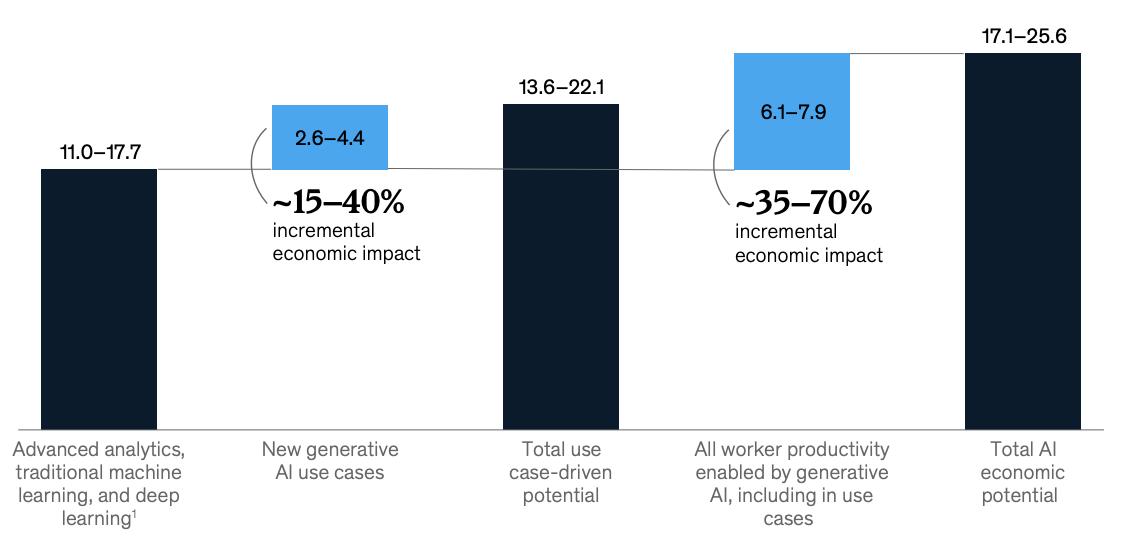

ChatGPTサービスを企業が利用する最大のメリットは、生産性の飛躍的な向上です。

これまで人間が時間をかけて行っていた情報収集、資料作成、問い合わせ対応といった定型業務をAIに任せることで、従業員はより付加価値の高い創造的な業務に集中できます。

また、24時間365日稼働するチャットボットを導入すれば、顧客満足度を向上させながら人件費を削減することも可能です。

さらに、AIを活用して新たな商品やサービスを開発したり、データ分析を高度化して経営判断の質を高めたりと、ビジネスの競争力を強化するための様々な可能性を秘めています。

正しく活用すれば、業務効率化と事業成長の両面で大きなメリットが期待できます。

こちらはマッキンゼーが発表した、生成AIがもたらす経済的ポテンシャルと生産性向上に関するレポートです。合わせてご覧ください。 https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/business%20functions/mckinsey%20digital/our%20insights/the%20economic%20potential%20of%20generative%20ai%20the%20next%20productivity%20frontier/the-economic-potential-of-generative-ai-the-next-productivity-frontier.pdf

失敗しないChatGPTサービスの選び方

自社に最適なChatGPTサービスを選ぶためには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。

- 導入目的と機能が合っているか

- 日本語への対応レベルは十分か

- 料金と費用対効果は見合うか

- セキュリティ対策は万全か

これらの選定基準を明確にすることで、導入後のミスマッチを防ぎ、投資効果を最大化できます。

それでは、1つずつ詳しく見ていきましょう。

導入目的と機能が合っているか

まず最も重要なのは、「なぜChatGPTサービスを導入するのか」という目的を明確にすることです。

例えば、「顧客からの問い合わせ対応を自動化したい」という目的であれば、チャットボット機能やFAQ学習機能が充実したサービスを選ぶべきです。

一方で、「マーケティング用のブログ記事作成を効率化したい」のであれば、文章生成に特化したテンプレートが豊富なサービスが適しています。

このように、自社が解決したい課題を具体的に洗い出し、その課題解決に直結する機能を備えたサービスを選ぶことが、導入成功の第一歩となります。

多機能なサービスが必ずしも最適とは限りません。目的達成に必要な機能をシンプルに満たすサービスを選ぶ視点が大切です。

日本語への対応レベルは十分か

ChatGPTサービスが生成する文章の品質は、日本語の処理能力に大きく依存します。

特に、日本のビジネス文化特有の丁寧な表現や、業界専門用語などを正確に扱えるかどうかは重要な選定ポイントです。

多くのサービスでは無料トライアルが提供されているため、実際に自社の業務で使うような文章を作成させてみて、その精度を確認することをおすすめします。

生成された文章が不自然であったり、意図と異なる内容であったりする場合、修正に手間がかかり、かえって非効率になる可能性もあります。

日本語のニュアンスを的確に捉え、高品質なアウトプットを安定して提供できるサービスを選びましょう。

料金と費用対効果は見合うか

ChatGPTサービスの料金体系は、月額固定制や従量課金制、ユーザー数に応じた課金など様々です。

自社の利用頻度や利用人数を想定し、最もコストパフォーマンスの高いプランを選ぶことが重要です。

単に料金の安さだけで選ぶのではなく、「そのサービスを導入することで、どれくらいの業務時間が削減できるか」「人件費に換算するといくらの価値があるか」といった費用対効果(ROI)の視点で評価しましょう。

例えば、月額5万円のサービスを導入することで、従業員2人の作業時間を毎月合計20時間削減できるのであれば、時給換算で十分な投資価値があると判断できます。

長期的な視点で、事業への貢献度を測ることが大切です。

セキュリティ対策は万全か

法人利用において、セキュリティ対策は最も優先すべき項目の一つです。

特に、顧客情報や社内の機密情報などを扱う可能性がある場合は、入力したデータがAIの学習に再利用されない(オプトアウト機能)ことが絶対条件となります。

加えて、通信の暗号化、IPアドレス制限、SSO(シングルサインオン)によるアクセス管理など、企業のセキュリティポリシーを満たす機能を備えているかを確認しましょう。

ISO 27001(ISMS)などの第三者認証を取得しているかどうかも、サービスの信頼性を測る上での良い指標となります。

安心して業務利用できる、堅牢なセキュリティ基盤を持つサービスを選ぶことが不可欠です。

ChatGPTサービスを最大限に活用する5つのコツ

ChatGPTサービスは非常に強力なツールですが、その性能を最大限に引き出すには、使い方にいくつかのコツがあります。

- 明確かつ具体的な指示(プロンプト)を出す

- 質問の背景や文脈を伝える

- 参考情報や回答例を提示する

- 一度で完璧を求めず対話を重ねて修正する

- 期待する回答が得られない場合は指示の仕方を変える

これらのコツを意識することで、AIとのコミュニケーションが円滑になり、より質の高い回答を得られるようになります。

明確かつ具体的な指示(プロンプト)を出す

ChatGPTに何かを依頼する際は、曖昧な表現を避け、できるだけ明確かつ具体的に指示を出すことが重要です。

例えば、「マーケティングについて教えて」と聞くのではなく、「中小企業がInstagramを活用して、20代女性の新規顧客を獲得するためのマーケティング戦略を5つ提案してください」のように、目的、ターゲット、条件などを具体的に指定します。

「誰が」「何を」「どのように」「なぜ」といった5W1Hを意識してプロンプトを作成すると、AIがあなたの意図を正確に理解し、的を射た回答を生成しやすくなります。

指示が具体的であるほど、アウトプットの質も向上します。

質問の背景や文脈を伝える

あなたがなぜその質問をしているのか、どのような状況でその情報が必要なのかといった背景や文脈を伝えることも、回答の精度を高める上で非常に有効です。

例えば、単に「プロジェクト管理ツールのメリットを教えて」と尋ねるのではなく、「私はIT部門のマネージャーです。現在、部署内でタスクの進捗管理が属人化しているという課題があり、その解決策としてプロジェクト管理ツールの導入を検討しています。導入を上司に提案するための資料として、ツールのメリットを3つ教えてください」と伝えます。

このように背景情報を提供することで、ChatGPTはあなたの立場や目的に沿った、より実践的で説得力のある回答を生成してくれます。

参考情報や回答例を提示する

期待するアウトプットのイメージが明確にある場合は、参考となる情報や回答のフォーマット例を提示すると効果的です。

「以下の文章を参考にして、より丁寧なビジネスメールを作成してください」といった指示や、「# 見出し、## 小見出し の形式でブログ記事の構成案を作成してください」のように、具体的な出力形式を指定します。

手本となるデータ(Few-shotプロンプト)を与えることで、AIはあなたの要求するスタイルや品質レベルを学習し、イメージに近いアウトプットを生成しやすくなります。

特に、特定の形式に沿った文章を作成させたい場合に有効なテクニックです。

一度で完璧を求めず対話を重ねて修正する

最初の指示で100点満点の回答が得られることは稀です。

一度で完璧な結果を求めるのではなく、ChatGPTとの対話を重ねながら、少しずつ理想の回答に近づけていくという意識が大切です。

最初に出てきた回答に対して、「もっと専門的な言葉を使ってください」「この部分をより詳しく説明してください」「全体をより短い文章にまとめてください」といったように、追加の指示を与えて修正を繰り返します。

このキャッチボールを通じて、AIの回答を自分の意図通りに磨き上げていくことができます。

期待する回答が得られない場合は指示の仕方を変える

何度か指示を修正しても期待する回答が得られない場合は、一度視点を変えて、プロンプトの与え方を根本から変えてみることも有効です。

例えば、質問の仕方を変えたり、AIに特定の役割(「あなたはプロのマーケターです」など)を与えたり、あえて反対の意見を求めたりすることで、これまでとは異なる切り口の回答を引き出せる場合があります。

行き詰まったと感じたら、同じ指示を繰り返すのではなく、全く違うアプローチを試してみましょう。

この試行錯誤のプロセス自体が、ChatGPTを使いこなす上でのスキル向上に繋がります。

【業界別】ChatGPTサービスの導入成功事例

ここでは、様々な業界でChatGPTサービスがどのように活用され、どのような成果を上げているのか、具体的な導入成功事例を紹介します。

- IT・Web業界での導入事例

- カスタマーサポートでの導入事例

- マーケティング業界での導入事例

- 法務・士業での導入事例

自社のビジネスに近い事例を参考にすることで、具体的な活用イメージを掴むことができます。

IT・Web業界での導入事例

あるソフトウェア開発企業では、社内ドキュメントや過去の技術情報を学習させたChatGPTサービスを導入し、社内専用の技術サポートAIを構築しました。

エンジニアが開発中に行き詰まった際、このAIに自然言語で質問を投げかけると、関連する仕様書や過去の類似案件の情報を即座に提示してくれます。

これにより、これまでベテラン社員を探して質問したり、膨大な資料の中から答えを探したりするのにかかっていた時間が大幅に削減されました。

結果として、開発スピードが約15%向上し、若手エンジニアの自己解決能力も高まるという効果が得られました。

カスタマーサポートでの導入事例

あるECサイト運営会社では、問い合わせ対応の一次窓口としてChatGPTを活用したチャットボットを導入しました。

「商品の配送状況を知りたい」「返品方法を教えてほしい」といった頻出の質問に対して、24時間365日、AIが自動で回答します。

導入後、全体の問い合わせ件数のうち約60%をチャットボットが解決できるようになり、オペレーターはより複雑で個別対応が必要な問い合わせに集中できるようになりました。

これにより、顧客の待ち時間が短縮され顧客満足度が向上しただけでなく、オペレーターの残業時間も月平均で20%削減されるという大きな成果に繋がりました。

マーケティング業界での導入事例

ある広告代理店では、広告クリエイティブのアイデア出しやキャッチコピーの作成にChatGPTサービスを活用しています。

ターゲット顧客のペルソナ情報や商品の特徴を入力し、「この商品がターゲットに響くキャッチコピーを20個提案して」と指示するだけで、多様な切り口の案を短時間で大量に得ることができます。

これにより、プランナーがアイデア出しに費やす時間が大幅に短縮され、より戦略的な部分やクリエイティブの磨き込みに時間をかけられるようになりました。

結果として、クライアントへの提案の質とスピードが向上し、コンペの勝率アップにも貢献しています。

法務・士業での導入事例

ある法律事務所では、契約書のレビュー業務にAI搭載のリーガルテックサービスを導入しました。

AIが契約書案を瞬時に分析し、不利な条項や欠落している条項、曖昧な表現などを自動でリストアップします。

弁護士は、AIが検出したリスク箇所を中心に確認すればよいため、レビューにかかる時間を従来の半分以下に短縮できました。

また、AIによる網羅的なチェックにより、人間の目だけでは見逃しがちだった細かいリスクの発見率も向上しました。

業務効率化とレビュー品質の向上の両方を実現し、より多くのクライアントに高品質な法的サービスを提供できる体制を構築しました。

ChatGPTサービス導入時に注意すべきこと

ChatGPTサービスは非常に便利なツールですが、導入にあたってはいくつかの注意点も理解しておく必要があります。

- 情報漏洩のリスク管理

- ハルシネーション(誤情報)への対策

- 自社の業務に合わせたカスタマイズの必要性

これらのリスクを事前に把握し、適切な対策を講じることが、安全かつ効果的な活用のために不可欠です。

情報漏洩のリスク管理

ChatGPTサービスを利用する上で最も注意すべきは、情報漏洩のリスクです。

特に、無料版のChatGPTやセキュリティ対策が不十分なサービスに、顧客の個人情報や社外秘の情報を入力してしまうと、それらの情報がAIの学習データとして利用されたり、外部に漏洩したりする危険性があります。

法人で利用する場合は、入力したデータが学習に利用されないことを明記している、セキュリティが強化された法人向けプランやサービス(Azure OpenAI Serviceなど)を選ぶことが必須です。

また、社内での利用ルールを明確に定め、どのような情報を入力してよいか、してはいけないかを全従業員に周知徹底することも重要です。

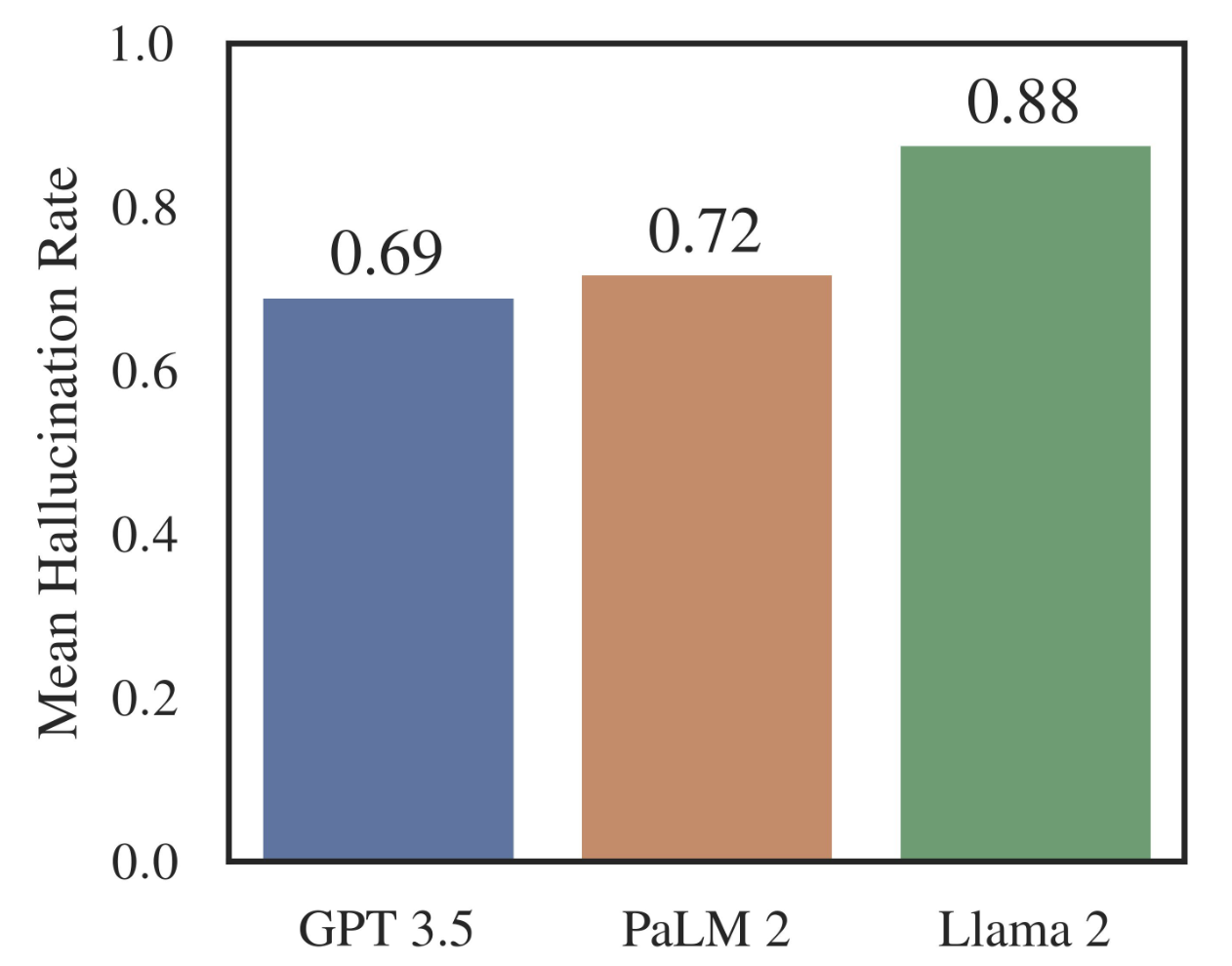

ハルシネーション(誤情報)への対策

ChatGPTは、事実ではない情報をあたかも事実であるかのように、もっともらしい文章で生成してしまうことがあります。

これは「ハルシネーション(幻覚)」と呼ばれ、AIの仕組みに起因する課題の一つです。

AIが生成した情報を鵜呑みにせず、特に正確性が求められる情報(統計データ、法律、専門的な見解など)については、必ず人間の目でファクトチェックを行う必要があります。

AIの回答はあくまで「下書き」や「たたき台」と捉え、最終的な判断と責任は人間が持つという意識を忘れないことが大切です。

特に、顧客への回答や公開情報として利用する際には、二重、三重のチェック体制を構築することが望ましいです。

こちらはスタンフォード大学が発表した、法務分野における大規模言語モデルの誤り(ハルシネーション)に関する調査報告です。合わせてご覧ください。 https://hai.stanford.edu/news/hallucinating-law-legal-mistakes-large-language-models-are-pervasive

自社の業務に合わせたカスタマイズの必要性

ChatGPTサービスを導入するだけですぐに全ての業務が効率化されるわけではありません。

その効果を最大限に引き出すためには、自社の特定の業務フローや使用している専門用語に合わせて、AIをカスタマイズする必要があります。

例えば、社内用語や独自の言い回しをAIに学習させたり(ファインチューニング)、特定のタスクを効率的に実行するためのプロンプトのテンプレートを作成したりといった工夫が求められます。

導入初期は、AIの特性を理解し、自社の業務に最適化させていくための試行錯誤の期間が必要です。

専門のベンダーやコンサルタントの支援を受けながら、自社に合った活用方法を確立していくことが成功への近道となります。

ChatGPT導入で9割の企業が陥る「宝の持ち腐れ」の罠とその回避策

せっかく多機能なChatGPTサービスを導入したのに、現場ではほとんど使われていない。そんな悩みを抱えていませんか。実は、多くの企業が「導入しただけ」で満足してしまい、AIを組織の力に変えられずにいます。その背景には、共通する3つの落とし穴があります。

まず「目的の曖昧さ」です。「業務効率化」といった漠然とした目標では、社員は何にAIを使えばよいか分からず、利用が一部の詳しい人に限定されてしまいます。次に「使い方の放置」です。プロンプトの作り方にはコツがあり、それを知らない社員は質の低い回答しか得られず、「AIは使えない」と早々に見切りをつけてしまいます。最後に「成功体験の不足」です。小さな成功事例が組織内で共有されないため、他の社員は活用のメリットを実感できず、利用の輪が広がりません。

この罠を回避し、AIを「使えるツール」に変える秘訣は、導入後の仕組み作りにあります。一つ目は、部署ごとに「〇〇の作成時間を月10時間削減する」といった具体的な数値目標を設定し、活用目的を明確にすること。二つ目は、業務内容に合わせた「プロンプトのテンプレート集」を作成・共有し、誰でも質の高い回答を引き出せる環境を整えること。そして三つ目は、社内チャットなどで成功事例を積極的に発信し、AI活用のメリットを全社に周知することです。これらの取り組みが、単なるツール導入を、組織全体の生産性向上へと繋げる鍵となります。

まとめ

数多くのChatGPTサービスが登場し、自社に最適なツールがどれか分からない、あるいはセキュリティや機能面での選定基準が曖昧で、導入に踏み切れないと感じている企業は少なくありません。

また、導入したとしても「機能が多すぎて使いこなせるか不安」「社員のITリテラシーに差があり、全社的な活用が難しい」といった理由で、本格的な活用に至らないケースも見られます。

そこでおすすめしたいのが、Taskhubです。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、議事録の作成やマーケティング文章の生成、社内からの問い合わせ対応など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。