「ChatGPTのアカウントを家族や同僚と共有したいけど、同時ログインはできるの?」

「ChatGPT Plusの料金を節約するためにアカウントを共有しても、規約違反にならない?」

こういった疑問や悩みを抱えている方もいるのではないでしょうか?

この記事では、ChatGPTの同時ログインとアカウント共有に関する公式規約、それに伴う重大なリスク、そして規約を遵守した上で安全に複数人・複数端末で活用する方法について詳しく解説します。

個人の複数アカウント利用から、法人向けの最適なプランまで、あなたの状況に合ったChatGPTの正しい使い方をご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。

ChatGPT同時ログインは公式規約で可能?アカウント共有の基本

まず最初に、ChatGPTの利用規約における同時ログインやアカウント共有の基本的なルールについて解説します。

OpenAIの公式ルールを正しく理解することが、安全な利用への第一歩です。

OpenAI公式の利用規約ではアカウント共有は禁止されている

結論から言うと、OpenAIの利用規約では、第三者とアカウントを共有することは明確に禁止されています。

こちらは、アカウント共有について言及しているOpenAIの公式ポリシーです。ルールを正しく理解するために、ぜひ一度ご確認ください。 https://help.openai.com/en/articles/10471989-openai-account-sharing-policy

利用規約には、アカウントのアクセス情報(IDやパスワード)を自分以外の誰かに共有してはならない旨が記載されています。

これは、セキュリティの維持やサービスの不正利用を防ぐための重要なルールです。家族、友人、同僚であっても、アカウントの共有は規約違反となります。

個人が複数アカウントを所有することは問題ない

アカウントを「第三者と共有」することは禁止されていますが、一人の個人が「複数のアカウントを所有」すること自体は禁止されていません。

実際に、仕事用とプライベート用でメールアドレスを分けて、それぞれ別のアカウントを作成して利用しているユーザーも多くいます。

用途に応じてアカウントを使い分けることは、チャット履歴の管理やプライバシー保護の観点からも有効な手段です。

第三者への資格情報(ID・パスワード)の共有はNG

利用規約で特に問題視されているのは、ログインに必要な資格情報、つまりID(メールアドレス)とパスワードを第三者に渡す行為です。

この行為は、アカウントのセキュリティを著しく低下させるだけでなく、共有相手による不正利用のリスクも生じさせます。

どのような理由があっても、自分以外の人にログイン情報を教えてはいけません。これはChatGPTを安全に利用するための大前提となります。

なぜChatGPT同時ログインやアカウント共有をしたい?その意図を解説

規約で禁止されているにもかかわらず、なぜ多くの人がChatGPTの同時ログインやアカウント共有を検討するのでしょうか。

その背景にある主な2つの意図について解説します。

意図1:ChatGPT Plusの費用を分担したい

最も多い理由の一つが、有料プランである「ChatGPT Plus」の月額料金を複数人で分担し、コストを削減したいという経済的な動機です。

ChatGPT Plusは高機能なモデルへのアクセスなど多くのメリットがありますが、個人で毎月支払うには少し負担に感じる人もいるでしょう。

そのため、家族や友人とアカウントを共有し、費用を割り勘にすることで、一人当たりの負担を減らしたいと考えるケースです。

意図2:生成した文章やプロンプト・チャット履歴を共有したい

もう一つの理由は、業務効率化やナレッジ共有を目的としたものです。

例えば、チームでプロジェクトを進めている際に、特定のプロンプトや過去の生成結果、チャットの履歴をメンバー間で共有したいというニーズがあります。

アカウントを共有すれば、全員が同じチャット履歴にアクセスできるため、情報共有がスムーズになると考えられています。しかし、この目的のためには、後述するより安全で適切な方法が存在します。

チームでの利用に欠かせない優れたプロンプトの保存や管理・共有方法については、こちらの記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

ChatGPT同時ログインで発生する危険なリスクと問題点

規約違反であるChatGPTの同時ログインやアカウント共有を行うと、具体的にどのようなリスクや問題が発生するのでしょうか。

ここでは、絶対に知っておくべき5つの危険なリスクを解説します。

アカウント停止などのペナルティを受けるリスク

利用規約に違反しているとOpenAIに判断された場合、最も直接的なペナルティとしてアカウントを停止されるリスクがあります。

一度アカウントが停止されると、過去のチャット履歴を含め、そのアカウントに紐づく全てのデータにアクセスできなくなる可能性があります。

最悪の場合、警告なしに永久的にアカウントが利用できなくなることも考えられます。安易なアカウント共有が、積み上げてきた valuable なデータを一瞬で失うことにつながりかねません。

情報漏洩や乗っ取りなどセキュリティ上の重大なリスク

IDとパスワードを他人に教える行為は、セキュリティ上、極めて危険です。

共有相手が悪意を持っていなかったとしても、その人が利用する端末がウイルスに感染していた場合、そこからログイン情報が盗まれてしまう可能性があります。

情報が漏洩すれば、アカウントを乗っ取られ、登録している個人情報やクレジットカード情報を不正利用されたり、あなたの名前で不適切なコンテンツを生成されたりする危険性があります。

入力した個人情報や機密情報のプライバシー保護の問題

ChatGPTとの対話には、プライベートな悩みや、仕事上の機密情報などが含まれることがあります。

アカウントを共有すると、自分以外の全員がそのチャット履歴を閲覧できる状態になります。

これにより、個人的な情報が意図せず他人に知られたり、企業の機密情報が外部に漏洩したりする深刻なプライバシー問題に発展する可能性があります。特にビジネスで利用する場合は、絶対に避けなければなりません。

意図しない不正利用の可能性

アカウントを共有している相手が、あなたの知らないところで規約に違反するような使い方をする可能性もゼロではありません。

例えば、禁止されているコンテンツを生成したり、スパム行為に利用したりした場合、その責任はアカウントの所有者であるあなたにも及ぶ可能性があります。

自分自身がルールを守っていても、共有相手の行動によってアカウントがペナルティを受けるリスクを常に抱えることになります。

サービスの品質低下や予期せぬエラー

公式にサポートされていない使い方であるため、一つのアカウントで複数のユーザーが同時にアクセスを繰り返すと、システムに予期せぬ負荷がかかることがあります。

これにより、応答が遅くなったり、エラーが頻発したり、最悪の場合は正常にログインできなくなったりするなど、サービスの品質が低下する可能性があります。

快適な利用環境を維持するためにも、推奨されていない使い方は避けるべきです。

【結論】ChatGPT同時ログインは複数端末なら可能

ここまでアカウントの「共有」が禁止されていることを強調してきましたが、実は「自分一人が複数の端末で同時に使う」ことは可能です。

ここでは、ChatGPTの複数端末での同時ログインについて詳しく解説します。

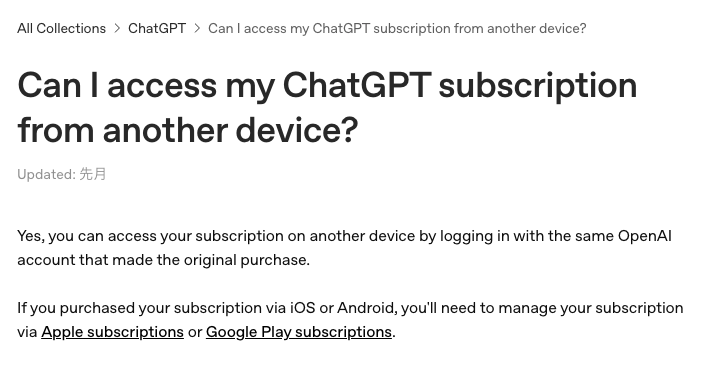

同一アカウントでの複数端末からの同時接続は制限されていない

OpenAIの規約では、第三者とのアカウント共有は禁止されていますが、アカウントの所有者自身が、自分の所有する複数のデバイスから同時にログインして利用することは制限されていません。

つまり、あなた個人のアカウントであれば、会社のPC、自宅のノートPC、そしてスマートフォンから同時にログインしていても問題はありません。

これは規約違反にはあたらない、公式に認められた利用方法です。

自分一人が複数のデバイスで利用することに問題がないことは、こちらのOpenAI公式ヘルプページでも案内されています。合わせてご覧ください。 https://help.openai.com/en/articles/8980438-can-i-access-my-chatgpt-subscription-from-another-device

PCとスマホなどデバイスごとの使い分け方

複数端末での同時ログインが可能なことで、ChatGPTの利便性は大きく向上します。

例えば、オフィスではPCの広い画面で長文のプロンプトを入力し、資料を作成する。

移動中の電車内ではスマートフォンアプリからアイデアを壁打ちしたり、過去のチャット履歴を確認したりする。

このように、シチュエーションに応じてデバイスを使い分けることで、いつでもどこでもChatGPTをスムーズに活用できます。

複数端末でのログイン管理のベストプラクティス

複数の端末でログインする場合、セキュリティを維持するための管理が重要になります。

まず、使用しなくなった端末や、紛失・盗難の可能性がある端末からは、必ずログアウトするようにしましょう。

また、パスワードは定期的に変更し、可能であれば二段階認証を設定しておくことを強く推奨します。これにより、万が一どこかの端末から情報が漏洩しても、不正ログインのリスクを大幅に低減できます。

ChatGPT同時ログインより安全な複数アカウントの活用方法

アカウント共有のリスクを避けつつ、目的ごとにChatGPTを使い分けたい場合、最も安全で効果的なのが「一人で複数のアカウントを所有し、使い分ける」方法です。

ここでは、その具体的な活用方法を紹介します。

仕事用とプライベート用でアカウントを使い分ける

最も基本的な使い分けは、仕事用とプライベート用でアカウントを分けることです。

仕事用のアカウントでは業務に関する情報のみを入力し、プライベートなアカウントでは趣味や学習に利用することで、チャット履歴が混在するのを防げます。

これにより、情報管理が容易になるだけでなく、万が一プライベートな対話内容を業務で誤って使用してしまうといったミスも防ぐことができます。

異なるプロジェクトやクライアントごとに管理する

ビジネスでChatGPTを多用するなら、さらに細かく、プロジェクトやクライアントごとにアカウントを分けるのも非常に有効な方法です。

例えば、A社のプロジェクト用アカウント、B社のコンサルティング用アカウントといった形です。

これにより、各プロジェクトのチャット履歴や学習させた情報が完全に分離されるため、情報漏洩のリスクを最小限に抑えつつ、それぞれの業務に特化した対話履歴を構築していくことができます。

簡単なアカウント切り替えテクニック

複数のアカウントをスムーズに切り替えるには、いくつかのテクニックがあります。

最も簡単なのは、Google ChromeやMicrosoft Edgeなどのブラウザに搭載されている「プロファイル機能」を使う方法です。プロファイルごとに異なるGoogleアカウントでログインしておけば、ワンクリックでChatGPTのアカウントを切り替えられます。

また、「通常ウィンドウでは仕事用、シークレットウィンドウではプライベート用」といった使い方や、ブラウザ自体を(ChromeとSafariなど)使い分ける方法も手軽でおすすめです。

組織でChatGPT同時ログインせず安全に利用する正しい活用方法

企業やチームなどの組織でChatGPTを安全に活用したい場合、個人アカウントの共有は絶対に避けるべきです。

組織で安全に利用する方法を解説する前に、そもそも会社でChatGPTを導入する際の手順や注意点全般については、こちらのガイド記事で網羅的に解説しています。

ここでは、組織向けの公式で安全な活用方法を4つ紹介します。

方法1:従業員ごとに個別アカウントを作成・管理する

最もシンプルで基本的な方法は、利用する従業員一人ひとりが個別に無料または有料のアカウントを作成し、会社がその利用を管理するルールを設けることです。

会社として利用ガイドライン(機密情報を入力しない、など)を策定し、従業員に遵守させることで、セキュリティを保ちながら活用できます。

ただし、この方法ではチャット履歴の共有や一元管理が難しいというデメリットがあります。

方法2:法人向けプラン「ChatGPT Team/Enterprise」を活用する

アカウント共有やナレッジ共有のニーズに最も適した公式の解決策が、法人向けプランである「ChatGPT Team」や「ChatGPT Enterprise」を契約することです。

これらのプランでは、管理者がメンバーを一元管理できるダッシュボード機能や、チーム内でのみ利用できる安全なワークスペース、チームメンバー間でチャット履歴やカスタムGPTsを共有できる機能などが提供されます。

セキュリティとコラボレーションの両方を実現できる、組織利用の決定版と言えるでしょう。

組織利用に最適なChatGPT Teamプランの機能や特徴については、こちらの公式ページで詳しく解説されています。 https://help.openai.com/en/articles/8792828-what-is-chatgpt-team

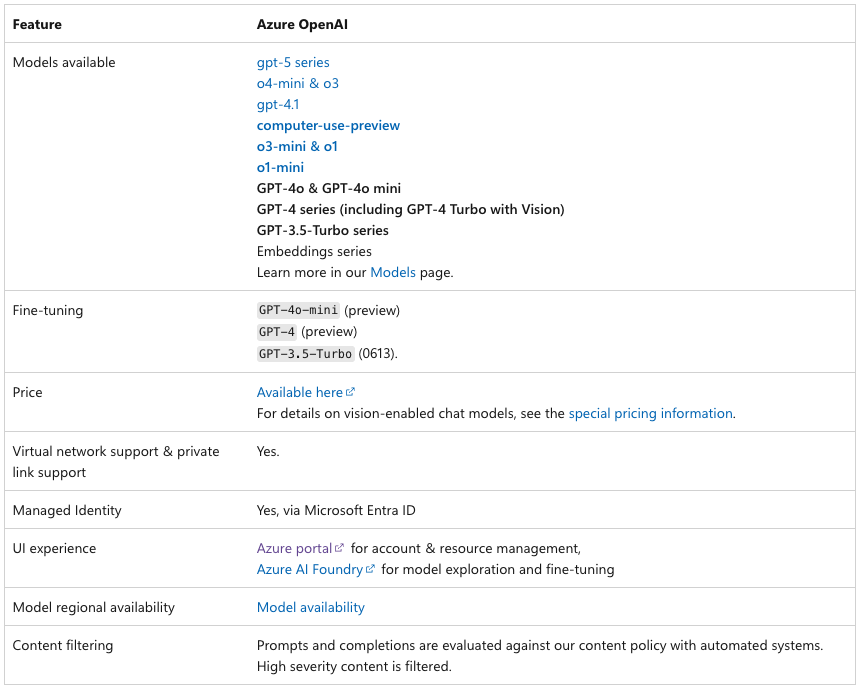

方法3:Azure OpenAI ServiceなどAPI経由で利用する

より高度なセキュリティや、自社システムとの連携を求める場合は、API経由での利用が選択肢となります。

特に「Azure OpenAI Service」は、マイクロソフトが提供する強固なセキュリティ基盤上でChatGPTのモデルを利用できるサービスです。

入力したデータがモデルの学習に使われることがなく、自社のセキュリティポリシーに準拠した形で安全にAI機能を業務アプリケーションに組み込むことが可能です。

より高度なセキュリティが求められる企業向けに、Microsoftが提供するAzure OpenAI Serviceの公式概要ページです。合わせてご覧ください。 https://learn.microsoft.com/en-us/azure/ai-foundry/openai/overview

方法4:プロンプト共有ツールを別途導入する

チーム内でのプロンプトの共有や管理が主な目的であれば、専用の外部ツールを導入するのも一つの手です。

世の中には、優れたプロンプトをテンプレートとして保存し、チーム内で簡単に共有・再利用できるサービスが多数存在します。

これらのツールを使えば、各従業員は個別のChatGPTアカウントを使いつつ、質の高いプロンプトを効率的に共有することができ、組織全体の生産性向上につながります。

有料版におけるChatGPT同時ログインと複数アカウントの注意点

高性能なモデルが使える有料プラン「ChatGPT Plus」を利用している場合、同時ログインや複数アカウントの扱いはどうなるのでしょうか。

ここでは、有料版に特化した注意点を解説します。

ChatGPT Plus(有料アカウント)の特徴と制限

ChatGPT Plusは、無料版よりも高性能なGPT-4oなどの最新モデルへの優先的なアクセス、より高速な応答速度、画像生成やデータ分析といった多機能ツールが利用できる有料プランです。

ただし、これらの特典は契約したアカウントに対して提供されるものであり、利用規約の根幹は無料版と変わりません。

つまり、ChatGPT Plusのアカウントであっても、第三者との共有は同様に禁止されています。

ChatGPTの料金プランや支払い方法、無料版と有料版の具体的な機能差については、こちらの記事で詳しく比較解説していますので、ぜひ参考にしてください。

複数アカウントでPlusプランを契約するメリット・デメリット

個人が一つの目的のために、複数のアカウントでそれぞれPlusプランを契約するメリットはほとんどありません。コストがアカウント数分だけ増えてしまうデメリットが大きいです。

ただし、前述のように「クライアントA用」「クライアントB用」など、業務上の理由でチャット履歴や学習内容を完全に分離する必要があり、かつ両方でPlusの機能が必須という特殊なケースでは、複数契約も選択肢になり得ます。

基本的には、一つのPlusアカウントを複数のデバイスで利用するのが最も経済的で効率的です。

有料アカウントの共有に関する利用規約

繰り返しになりますが、有料アカウント(ChatGPT Plus)であっても、その利用規約は無料版と同様に第三者との共有を固く禁じています。

むしろ、クレジットカード情報などが紐づいているため、無料版アカウントを共有するよりもセキュリティリスクは格段に高まります。

「料金を払っているから大丈夫だろう」という安易な考えで共有すると、金銭的な被害やアカウント停止といった深刻な事態を招く可能性がありますので、絶対にやめましょう。

ChatGPT同時ログインと複数アカウント作成の基本ルール

ここまでの内容を踏まえ、ChatGPTのアカウント作成に関する基本的なルールを改めて整理します。

安全な利用のために、これらのポイントをしっかり押さえておきましょう。

複数アカウントの作成自体は許可されている

OpenAIの規約では、一人のユーザーが複数のメールアドレスを使用して、複数のアカウントを作成・所有することは許可されています。

仕事用、プライベート用、学習用など、目的別にアカウントを使い分けることは、規約上何の問題もありません。

アカウント共有のリスクを冒すのではなく、必要であれば正規の手順で新しいアカウントを作成しましょう。

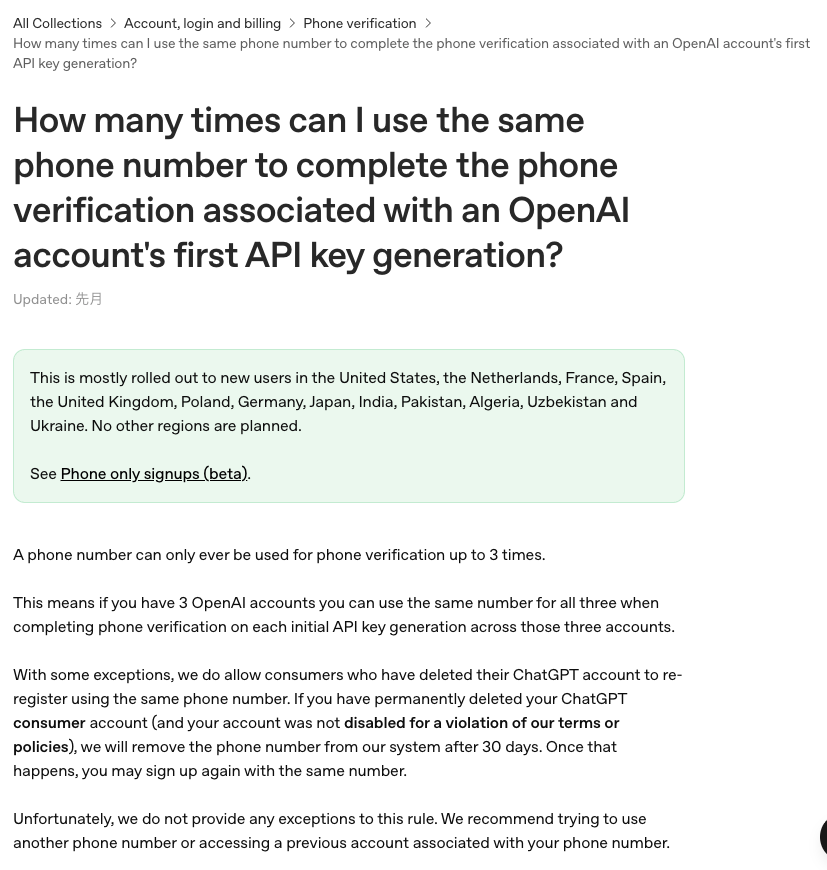

同一電話番号で作成できるアカウント数の上限

ChatGPTのアカウント作成時には、本人確認のために電話番号による認証が必要です。

一般的に、一つの電話番号で認証できるアカウント数には上限があるとされています。明確な数は公表されていませんが、短期間に多数のアカウントを作成しようとすると、制限に達してしまい新しいアカウントが作れなくなる可能性があります。

一つの電話番号で認証できるアカウント数には制限があります。こちらの公式ヘルプページで、電話番号の利用に関するポリシーが説明されています。 https://help.openai.com/en/articles/8983031-how-many-times-can-i-use-the-same-phone-number-to-complete-the-phone-verification-associated-with-an-openai-accounts-first-api-key-generation

通常、2〜3個のアカウントを作成する程度であれば問題は起きにくいですが、それ以上作成する場合は注意が必要です。

複数アカウントの具体的な作成手順

複数アカウントの作成手順は、最初のアカウント作成時と全く同じです。

まず、新しいアカウントに使用する、まだChatGPTに登録していないメールアドレスを用意します。

次に、ChatGPTの公式サイトにアクセスし、「Sign up」から新しいメールアドレスとパスワードを設定して登録を進めます。最後に、電話番号認証を求められたら、SMSで送られてくる認証コードを入力すれば作成完了です。

ChatGPT同時ログインより重要な複数アカウントの管理ポイント

複数のアカウントを安全かつ効率的に管理するためには、いくつかの重要なポイントがあります。

ここでは、セキュリティと利便性を両立させるための管理術を紹介します。

パスワード管理のベストプラクティス

複数のアカウントを所有する場合、それぞれに異なる、推測されにくい強力なパスワードを設定することが鉄則です。

同じパスワードを使い回すと、一つのアカウントで情報が漏洩した際に、他のすべてのアカウントに不正ログインされる危険性があります。

パスワード管理ツール(1PasswordやBitwardenなど)を利用して、各アカウントのパスワードを安全に生成・保管することをおすすめします。

情報漏洩リスクを防止するセキュリティ対策

パスワード管理に加えて、情報漏洩リスクを大幅に低減させるために、二段階認証(2FA)を必ず設定しましょう。

二段階認証を設定しておけば、万が一パスワードが他人に知られてしまっても、スマートフォンなどに届く認証コードがなければログインできなくなります。

これは、自分の大切な情報を守るために非常に効果的なセキュリティ対策です。各アカウントの設定画面から簡単に有効化できます。

アカウントのセキュリティを飛躍的に高める二段階認証の設定方法については、こちらの公式ガイドで手順が詳しく解説されています。 https://help.openai.com/en/articles/7967234-enabling-or-disabling-multi-factor-authentication-mfa

不要になったアカウントの解約時の注意事項

プロジェクトの終了などで使わなくなったアカウントは、放置せずに適切に削除(解約)しましょう。

アカウントを削除すると、APIキーやチャット履歴など、すべてのデータが永久に失われ、復元することはできません。必要なデータは削除前に必ずバックアップを取っておきましょう。

アカウントの削除は設定画面から行うことができます。不要なアカウントを残しておくことは、管理の手間が増えるだけでなく、将来的なセキュリティリスクにもなり得ます。

ChatGPT同時ログインに関するよくある問題と解決方法(Q&A)

最後に、ChatGPTの同時ログインやアカウントに関連してよく発生する問題と、その解決方法をQ&A形式で紹介します。

トラブルが発生した際に、慌てず対処できるようにしましょう。

アカウントがロックされた・ログインできない時の対処法

急にログインできなくなった場合、まずはパスワードの入力ミスがないか確認しましょう。それでもログインできない場合は、パスワードリセット機能を試してみてください。

短時間に何度もログインに失敗すると、不正アクセス防止のために一時的にアカウントがロックされることがあります。その場合は、少し時間を置いてから再度試すか、公式のヘルプページを確認してください。

また、ブラウザのキャッシュやCookieの問題でログインできないこともあるため、一度それらをクリアしてみるのも有効な対処法です。

ログインに関する問題が発生した場合の対処法をまとめた、OpenAIの公式トラブルシューティングページです。問題解決の参考にしてください。 https://help.openai.com/en/articles/7426629-why-cant-i-log-in-to-chatgpt

トラブルシューティングとOpenAI公式サポートの活用法

パスワードリセットなど、基本的な対処法を試しても問題が解決しない場合は、OpenAIの公式ヘルプセンターを活用しましょう。

ヘルプセンターには、よくある質問(FAQ)やトラブルシューティングに関する記事が豊富に用意されています。

それでも解決しない深刻な問題の場合は、ヘルプセンター内にあるサポートチャットや問い合わせフォームを通じて、OpenAIのサポートチームに直接連絡を取ることができます。問題の詳細を具体的に伝えて、指示を仰ぎましょう。

そのChatGPTアカウント共有、規約違反で一発停止のリスクも

「ChatGPTのアカウント、チームで共有すれば便利かも」——もしそう考えているなら、非常に危険なサインです。その安易な判断が、あなたやあなたの組織の重要な情報を危険にさらし、最悪の場合、アカウントが永久に停止される可能性があります。OpenAIの公式利用規約では、アカウントの共有は明確に禁止されており、多くの人がそのリスクを知らずに利用しています。この記事では、なぜアカウント共有が危険なのか、その根拠となる規約と、発覚した場合の深刻な結末について解説し、組織として安全にAIを活用するための正しい道筋を示します。

なぜアカウント共有は「絶対NG」なのか?

「月額料金を節約したい」「プロンプトを共有したい」といった理由で、同僚や友人とID・パスワードを共有するケースが見られます。しかし、これはOpenAIが定める利用規約への明確な違反行為です。このルールが設けられている背景には、ユーザーを守るための重大な理由があります。

アカウント共有に伴う致命的なリスク:

アカウント停止: 規約違反が検知された場合、警告なしにアカウントが永久に停止される可能性があります。これまで蓄積してきたチャット履歴やデータは全て失われます。

情報漏洩: 共有相手の端末がウイルスに感染していた場合、ID・パスワードが流出し、アカウントが乗っ取られる危険性があります。個人情報や企業の機密情報が抜き取られる可能性があります。

プライバシーの崩壊: あなたの個人的な対話や、業務上の機密情報を含むチャット履歴が、共有相手にすべて閲覧されてしまいます。

便利なツールだからこそ、ルールを守って安全に利用することが大前提です。安易な共有は、百害あって一利なしと断言できます。

引用元:

OpenAIの利用規約では、ユーザーは自身のアカウントの認証情報(パスワードなど)を他のいかなる第三者とも共有してはならないと明確に規定しています。(OpenAI. “Terms of use.” 2024年)

組織で安全に活用する「唯一の正解」

では、チームでChatGPTの能力を最大限に引き出すにはどうすればよいのでしょうか。その答えは、公式に提供されている法人向けプランや、セキュリティが担保された連携サービスを利用することです。

例えば、「ChatGPT Team/Enterprise」プランでは、管理者機能によってチームメンバーのアカウントを一元管理でき、安全な環境でチャット履歴やナレッジを共有できます。

また、より高度なセキュリティを求めるなら、「Azure OpenAI Service」のように、入力したデータがAIの学習に利用されることのない、独立した環境で利用できるAPIサービスを選択することが賢明です。

これらの正規の方法を使えば、アカウント停止のリスクを心配することなく、組織全体の生産性を安全に向上させることが可能です。

まとめ

企業がChatGPTの導入を進める中で、アカウントの共有は規約違反であり、情報漏洩やアカウント停止といった重大なリスクを伴います。かといって、従業員ごとにアカウントを管理するのは手間がかかり、ナレッジの共有も進みません。

しかし、実際には「法人向けプランはコストが高い」「API連携は開発の知識が必要」といった理由で、本格的な導入に踏み切れない企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。