「ChatGPTをレポート作成や研究でもっと活用したいけど、学割はないの?」

「有料版のChatGPT Plusは学生には高すぎる…。お得に使う方法があれば知りたい。」

こういった悩みを持っている学生の方もいるのではないでしょうか?

本記事では、ChatGPTの学割の有無に関する結論と、学生が無料で、またはお得にChatGPTを利用するための3つの具体的な方法について解説しました。

また、無料版と有料版(ChatGPT Plus)の機能差や、学生がPlusプランを契約するべきかどうかの判断基準についても詳しく説明しています。

最新情報をもとに、あなたの研究や学習の生産性を最大限に高めるための情報をまとめましたので、ぜひ最後までご覧ください。

【結論】ChatGPTに個人向けの学割プランは存在しない

まず結論からお伝えすると、2025年10月現在、ChatGPTには学生個人を対象とした学割プランは提供されていません。

ここでは、OpenAIの公式な対応状況と、大学向けに提供されている別プラン「ChatGPT Edu」との違いについて解説します。

OpenAIの公式発表と現在の対応状況

OpenAIは、ChatGPTの有料プランである「ChatGPT Plus」について、個人向けの学割制度を設けていません。

公式サイトの料金ページや利用規約にも、学生割引に関する記載は一切なく、過去に提供されていたという事実もありません。

将来的に学割が導入される可能性はゼロではありませんが、現時点では全ての個人ユーザーが同じ料金体系で利用する必要があります。

大学向けプラン「ChatGPT Edu」との違いは?

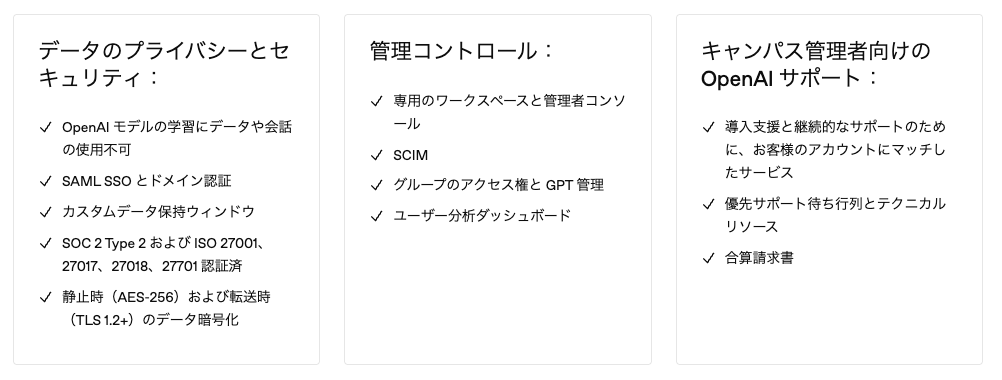

「ChatGPT Edu」というプラン名を聞いたことがある方もいるかもしれませんが、これは学生個人が契約できるものではありません。

ChatGPT Eduは、大学などの教育機関が法人として契約し、その大学に所属する学生や教職員が利用できるようにするものです。

大学が導入していれば、学生は大学のアカウントを通じて、ChatGPTの高度な機能を追加料金なしで利用できる場合があります。

あくまで大学向けの法人プランであり、個人向けの学割プランとは全く異なるものであると理解しておきましょう。

ChatGPT Eduの導入や詳細情報については、公式ページをご覧ください。https://chatgpt.com/ja-JP/business/education

学割の代わりに!学生がChatGPTをお得に使う3つの方法

個人向けの学割はありませんが、学生がChatGPTや同様の生成AIをお得に利用する方法が3つあります。

- 方法①:無料版を最大限に活用する

- 方法②:大学が導入している「ChatGPT Edu」を利用する

- 方法③:Microsoft Copilotなど学割提供のある他の生成AIを検討する

これらの方法を知っておくことで、不要な出費を抑えながら、学習や研究の効率を格段に上げることが可能です。

それでは、1つずつ見ていきましょう。

方法①:無料版を最大限に活用する

最も手軽で基本的な方法は、無料版のChatGPTを使いこなすことです。

2025年8月にリリースされた最新モデル「GPT-5」は、全てのユーザーが追加料金なしで利用できるようになりました。

これにより、無料版でも非常に高い精度での対話、文章作成、要約、翻訳などが可能です。

GPT‑5 は、これまでで最も優れた文章作成のコラボレーターです。大まかなアイデアを、文学的な深みとリズムを備えた、心に響く魅力的な文章へと導き変換してくれます。GPT‑5 は、韻を踏まない弱強五歩格(iambic pentameter)や自然に流れる自由詩など、厳密なルールが少ない形式でも、形式の維持と表現の明確さを高いレベルで両立します。こうして向上した文章生成能力は、レポートやメール、メモの作成や編集など、 ChatGPT が日常的にユーザーの皆さまを支援するタスクにも活かされます。

引用元:GPT-5 が登場 | OpenAI

無料プランでは5時間あたり10メッセージまで、じっくり考えて回答する「Thinking」モードは1日1回までという制限はありますが、日常的な調べ物やレポートの構成案作成など、多くの用途で十分な性能を発揮します。

まずは無料版でどのようなことができるのか、その性能を最大限に引き出す使い方を試してみるのがおすすめです。

方法②:大学が導入している「ChatGPT Edu」を利用する

前述の通り、個人で契約はできませんが、もしあなたの大学が「ChatGPT Edu」を導入していれば、それは大きなチャンスです。

大学のポータルサイトや学内のITサービスに関するお知らせなどを確認し、導入の有無を調べてみましょう。

もし導入されていれば、大学から提供されるアカウントでログインすることで、有料版であるChatGPT Plusと同等かそれ以上の機能を無料で利用できる可能性があります。

これには、最新モデルへの優先アクセスや文字数制限の緩和、高度なデータ分析機能などが含まれることが多く、学生にとっては最高の環境と言えるでしょう。

方法③:Microsoft Copilotなど学割提供のある他の生成AIを検討する

ChatGPTにこだわりがないのであれば、学割を提供している他の生成AIサービスに目を向けるのも賢い選択です。

代表的なのが、Microsoftが提供する「Copilot」です。

Microsoftは、学生向けに「GitHub Student Developer Pack」という支援プログラムを提供しており、このパックの中にCopilot Proの無料利用権やAzureのクレジットが含まれることがあります。

CopilotはChatGPTのモデルをベースに開発されており、最新情報の検索やドキュメント作成などで強力なアシスタントとなります。

大学のメールアドレスで登録できることが多いので、一度チェックしてみる価値は十分にあります。詳細は公式ページをご覧ください。https://education.github.com/pack

有料版(ChatGPT Plus)は学生に必要?無料版との10個の機能差を徹底比較

学割の代替案を検討してもなお、有料版のChatGPT Plusに魅力を感じる学生もいるでしょう。

ここでは、無料版とPlusプランの具体的な機能差を10個のポイントで比較し、どのような学生にPlusがおすすめなのかを解説します。

1. モデル:最新・高性能モデルへの優先アクセス

無料版でも最新のGPT-5が利用できますが、Plusユーザーは利用上限が大幅に緩和されます。

レポートの締め切りが近いなど、集中してAIを使いたい場面で、メッセージ数の制限を気にすることなく、いつでも最高の性能を引き出せるのが大きな利点です。

また、「Fast(即時応答)」と「Thinking(長考)」モードの選択も柔軟に行えます。

2. 回答の精度と速度:より正確でスピーディな応答

Plusプランでは、より複雑な質問や専門的な内容に対しても、無料版よりさらに深く、正確な回答が期待できます。

特に、長文の読解や込み入ったデータ分析など、思考の質が求められる場面でその差は顕著になります。

また、応答速度も速いため、対話のテンポが良く、思考を中断させません。

3. 安定性:アクセス集中時も優先的に利用可能

世界中のユーザーが同時にアクセスする時間帯など、サーバーが混雑している状況でも、Plusユーザーは優先的にChatGPTを利用できます。

テスト期間やレポート提出の直前など、「今すぐ使いたいのに使えない」という最悪の事態を避けられるのは、精神的な安心にも繋がります。

4. 文字数制限:より長い文章のやり取りに対応

無料版に比べて、一度に入力できる文字数や、ChatGPTが生成する文章の長さの制限が大幅に緩和されています。

長い論文を丸ごと読み込ませて要約させたり、数千ワードに及ぶレポートの草稿を一度に生成させたりといった使い方が可能になり、作業効率が飛躍的に向上します。

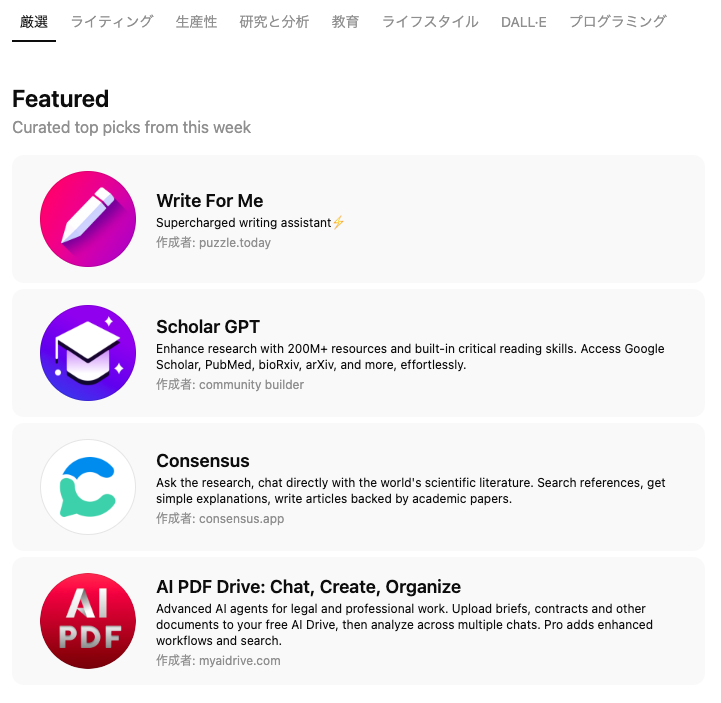

5. GPTs:目的に合わせてカスタマイズされたAIを使える

GPTsは、特定の目的に特化してカスタマイズされたChatGPTのことです。

例えば、「論文検索に特化したGPT」や「プログラミングのコードレビュー専門のGPT」などがGPT Storeで公開されており、Plusユーザーはこれらを自由に使えます。

自分の研究分野や学習内容に合ったGPTを見つけることで、専門的な作業を効率化できます。

こちらは様々なカスタムAIが公開されているGPT Storeです。論文執筆やプログラミングなど、ご自身の学習に役立つGPTを探してみてはいかがでしょうか。 https://chatgpt.com/gpts

6. Webブラウジング:最新情報に基づいた回答を生成

Plusプランには、リアルタイムでWebを検索し、最新情報を取り込んで回答を生成する機能があります。

2025年現在の最新の研究動向やニュースについて質問したい場合、無料版では学習データが古いために答えられないことがありますが、Plusなら常に新しい情報に基づいた回答を得られます。

7. データ分析:ファイルアップロードで高度な分析が可能

ExcelやCSVなどのファイルをアップロードし、そのデータに関する分析や可視化(グラフ作成)を指示できます。

統計データの処理やアンケート結果の分析など、これまで手作業で行っていた面倒な作業をチャット形式で簡単に行えるため、特に理系や社会科学系の学生にとっては非常に強力なツールとなります。

8. 画像生成:高機能な画像生成AI「DALL-E 3」が使える

テキストで指示するだけで、プレゼンテーションのスライドに使えるイラストや、研究内容を視覚的に示す図などを簡単に作成できます。

質の高いビジュアル資料を手軽に用意できるため、発表のクオリティを向上させるのに役立ちます。

こちらはDALL-E3の使い方を活用事例とともに解説した記事です。合わせてご覧ください。

9. 新機能の先行利用:ベータ版などの新機能をいち早く試せる

OpenAIが開発中の新しい機能を、一般公開に先駆けて利用できることがあります。

最先端のAI技術にいち早く触れることで、他の人よりも先に新しい活用法を見つけ出せるかもしれません。

AI技術に関心が高い学生にとっては、大きなメリットと言えるでしょう。

10. こんな学生にはChatGPT Plusがおすすめ!

以上の機能差を踏まえると、以下のような学生には月額20ドルの投資価値が十分にあると言えます。

- 卒業論文や修士論文など、大規模で複雑な研究に取り組んでいる

- データ分析やプログラミングを多用する理系分野の学生

- AIを単なる調べ物ツールとしてではなく、研究のパートナーとして能動的に活用したい

- 常に最新・最高のAI技術に触れて、学習や研究の質を最大限に高めたい

【学生必見】勉強やレポートでChatGPTを最大限に活用する実践テクニック

ChatGPTは、単に質問に答えるだけのツールではありません。

ここでは、学生が日々の学習やレポート作成でChatGPTを最大限に活用するための、5つの実践的なテクニックを紹介します。

複雑な論文や専門書の要約・翻訳

英語の論文や難解な専門書の内容を短時間で把握したいときに、ChatGPTは非常に役立ちます。

PDFをアップロード(Plus機能)するか、テキストをコピー&ペーストして、「この論文の要点を3つにまとめて」「この章の重要な概念を初心者向けに解説して」のように指示するだけで、質の高い要約や解説を得られます。

レポート・論文の構成案やアウトライン作成

「〇〇というテーマで2000字のレポートを書きたい。序論、本論、結論の構成案を提案して」と入力すれば、論理的なアウトラインを複数提示してくれます。

それを基に自分の考えを肉付けしていくことで、スムーズに執筆を始められます。

ブレインストーミングで研究テーマのアイデアを深掘り

研究テーマ探しや、アイデアの深掘りにもChatGPTは最適です。

「〇〇という分野で、まだあまり研究されていない新しいテーマのアイデアを5つ出して」と問いかければ、自分では思いつかなかったようなユニークな視点を提供してくれます。

出てきたアイデアについて「そのテーマの先行研究は?」「どんな研究手法が考えられる?」と対話を続けることで、アイデアを具体的な研究計画に落とし込めます。

面倒なデータ分析やグラフ作成を効率化

実験データやアンケート結果の分析は時間がかかる作業ですが、ChatGPT Plusのデータ分析機能を使えば大幅に効率化できます。

データをアップロードして、「このデータの平均と標準偏差を計算して」「男女間の回答の差をt検定で分析して」「この結果を棒グラフで示して」と指示するだけで、瞬時に結果を出力してくれます。

プログラミングの学習やエラーチェック

プログラミングの課題でコードがうまく動かない時、ChatGPTは優秀なチューターになります。

コードを貼り付けて「このコードのエラーの原因を教えて」「もっと効率的な書き方に修正して」と頼めば、問題点を具体的に指摘し、改善案を提示してくれます。

新しいプログラミング言語の学習にも活用できます。

ChatGPT Plusの登録・支払い・解約方法

ここでは、有料プランであるChatGPT Plusの登録から支払い、そして解約までの手順を分かりやすく解説します。

ChatGPT Plusへの登録手順

- ChatGPTの公式サイトにアクセスし、ログインします。

- 画面の左下(または左上)にある「Upgrade to Plus」をクリックします。

- 表示されるプランの中から「ChatGPT Plus」を選択します。

- 支払い情報(クレジットカード情報など)を入力する画面に進みます。

- 必要な情報を入力し、支払いを完了させると、すぐにPlusプランが利用可能になります。

利用可能な支払い方法

2025年10月現在、ChatGPT Plusの支払いに利用できるのは、主に以下のクレジットカードおよびデビットカードです。

- Visa

- Mastercard

- JCB

- American Express

- Discover

残念ながら、PayPalや銀行振込、コンビニ払いなどには対応していません。

ChatGPT Plus、Pro、Business は、主要なクレジットカードでご購入いただけます。

引用元:ChatGPT 料金設定

Plusプランの解約手順と注意点

解約はいつでも可能で、手順も簡単です。

- ログイン後、画面左下の自分のアカウント名をクリックします。

- メニューから「My plan」を選択します。

- 「Manage my subscription」というボタンをクリックすると、支払い管理ページに移動します。

- 「プランをキャンセル」を選択し、手続きを進めます。

注意点として、解約手続きをしても、支払い済みの期間が終了するまではPlusプランの機能を使い続けることができます。日割りでの返金はないため、更新日の直前に解約するのが最も無駄がありません。

ChatGPTの学割に関するよくある質問(FAQ)

最後に、ChatGPTの学割や学生の利用に関連して、よく寄せられる質問とその回答をまとめました。

ChatGPT Plusに無料トライアルはありますか?

いいえ、2025年10月現在、ChatGPT Plusには無料トライアル期間は設けられていません。

有料プランの機能を試したい場合は、1ヶ月分の料金(20ドル)を支払って登録する必要があります。

入力したデータが学習に使われることはありますか?

デフォルトの設定では、入力したデータはAIの性能向上のために利用される可能性があります。

お客様の本サービス利用により当社が受領する個人情報 お客様が本サービスサイトを閲覧し、利用し、又はやりとりする場合、当社は、以下の情報(「技術情報」といいます)を受領します。

ログデータ:お客様が本サービスを利用する際に、お客様のブラウザ又はデバイスから自動的に送信される情報を取得します。ログデータには、お客様のインターネットプロトコルアドレス、ブラウザの種類及び設定、お客様によるリクエストの日時及びお客様の当社の本サービスにおけるやりとりが含まれます。

引用元:プライバシーポリシー(個人情報保護方針) | OpenAI

しかし、設定画面からチャット履歴をオフにすることで、自分のデータをAIの学習から除外することができます。

大学の研究データなど機密性の高い情報を扱う場合は、必ずこの設定を行うか、データが学習に使われない法人向けサービス(例:「ChatSense」)の利用を検討してください。

大学にChatGPTの利用はバレますか?

個人のメールアドレスで作成したアカウントを、個人のネットワーク環境(自宅のWi-Fiなど)で利用している限り、大学が個々の学生の利用状況を把握することは通常ありません。

ただし、大学が提供するネットワークや、大学から支給されたアカウント(ChatGPT Eduなど)を利用している場合は、大学側が利用を認識している可能性があります。

レポートをコピペすると剽窃(ひょうせつ)になりますか?

はい、ChatGPTが生成した文章をそのままコピー&ペーストして自分のレポートとして提出した場合、剽窃とみなされる可能性が非常に高いです。

これは学術的な不正行為であり、厳しい処分(単位の剥奪や停学など)の対象となり得ます。

ChatGPTはあくまでアイデア出し、構成作成、下調べ、文章校正の「補助ツール」として利用し、最終的な文章は必ず自分の言葉で書くようにしてください。

領収書の発行は可能ですか?

はい、可能です。

ChatGPT Plusの支払いを行うと、登録したメールアドレスに毎回請求書が送られてきます。

また、アカウント設定の「Manage my subscription」から、過去の支払い履歴や領収書(インボイス)を確認・ダウンロードすることができます。

レポート・卒論でAIを使いこなす学生と、不正を疑われる学生の境界線

ChatGPTをレポート作成に利用する際、「どこまでが賢い活用で、どこからが不正行為なのか」と不安に感じたことはありませんか?その境界線は、AIを「思考の補助輪」と捉えるか、「思考の代行者」として使うかにあります。安易なコピペは、剽窃とみなされ学業成績に深刻な影響を及ぼすリスクと隣り合わせです。文部科学省も、学生がAIの性質を正しく理解し、主体的に使いこなす能力の重要性を指摘しています。レポート作成においてAIを安全かつ効果的に活用するには、単なる答えの生成ツールとしてではなく、論理構成の壁打ち相手や、情報収集の出発点として利用する「AIリテラシー」が不可欠なのです。AIの回答を鵜呑みにせず、必ず一次情報にあたってファクトチェックを行い、最終的には自分の言葉で論を組み立てる。このプロセスこそが、AI時代に求められる新しい学びの姿勢と言えるでしょう。

引用元:

文部科学省は、大学・高専における生成AIの利用について、学生が主体的に学ぶことが本質であるとし、生成AIの出力をそのままレポート等に用いることは不適切であるとの見解を示しています。また、AIの技術的限界(虚偽やバイアスの可能性)を理解し、学生自身が内容の確認・裏付けを行う必要性を強調しています。(文部科学省「大学・高専における生成AIの教学面の取扱いについて」令和5年7月13日)

まとめ

多くの学生がレポート作成や研究活動で生成AIの活用に関心を持つ一方で、「具体的にどう使えばいいのか分からない」「複雑なプロンプトを考えるのが難しい」といった悩みを抱えています。

また、研究で扱う機密性の高いデータを入力することへのセキュリティ不安も、本格的な活用を妨げる一因となっています。

そこでおすすめしたいのが、Taskhubです。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、参考文献の要約や、実験データの分析とグラフ作成、さらにはプレゼンテーション資料の自動生成など、学術活動における様々な業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「どのタスクにAIを使えば効率が上がるのか」といった初心者でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに研究や学習の効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、あなたの学術活動を一気に加速させましょう。