「ChatGPTを会社で使いたいけど、何から始めればいいかわからない」

「情報漏洩のリスクが怖くて、会社での利用に踏み切れない」

こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?

本記事では、ChatGPTを会社で使うための具体的な導入方法から、業務別の活用事例、そして導入前に必ず知っておくべきセキュリティの注意点までを網羅的に解説しました。

この記事を読めば、あなたの会社で安全かつ効果的にChatGPTを活用するための道筋が明確になります。

きっと役に立つと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。

まずChatGPTとは?ChatGPTを会社で使うための基礎知識

ここからは、ChatGPTを会社で使う上で押さえておきたい基礎知識を解説します。

- ChatGPTでできることの基本

- 無料版と有料版の違い

- API利用とブラウザ利用の違い

これらの基本的な知識を理解することで、自社に最適な導入プランや活用方法を選択できるようになります。

それでは、1つずつ順に解説します。

ChatGPTでできることの基本

ChatGPTは、人間のように自然な対話ができるAIチャットサービスです。

文章の作成、要約、翻訳、アイデア出し、プログラミングコードの生成など、非常に幅広いタスクをこなすことができます。

例えば、メールの文面を考えさせたり、長文の報告書を短く要約させたり、新しい企画のアイデアをブレインストーミングさせたりすることが可能です。

その高い言語処理能力は、ビジネスにおける様々な定型業務を効率化し、従業員がより創造的な仕事に集中できる環境作りをサポートします。

無料版と有料版(Plus/Team/Enterprise)の違い

ChatGPTには無料版と複数の有料版があり、ビジネスで利用する際にはその違いを理解しておくことが重要です。

無料版は手軽に利用できますが、機能や性能に制限があり、入力したデータがAIの学習に使用される可能性があるため、ビジネス利用には向いていません。

一方、有料版の「Plus」は個人向け、「Team」や「Enterprise」は法人向けプランです。

これらの法人向けプランでは、より高性能なAIモデルが利用できるほか、入力データをAIの学習から保護する機能や、管理者向けの機能が提供されており、セキュリティを確保しながら組織的に活用できます。

API利用とブラウザ利用の違い

ChatGPTを会社で使うには、主に「ブラウザ利用」と「API利用」の2つの方法があります。

ブラウザ利用は、ChatGPTの公式サイトにアクセスしてチャット形式で利用する最も一般的な方法です。

特別な知識は不要で、誰でもすぐに使い始めることができます。

一方、API利用は、自社で利用している他のシステムやアプリケーションにChatGPTの機能を組み込むための方法です。

開発の知識が必要になりますが、例えば社内チャットツールに要約機能を搭載するなど、既存の業務フローの中にAIを統合し、より高度な業務効率化を実現できます。

ChatGPTを会社で使うための法人契約プランとは?

ChatGPTには、企業の規模や用途に合わせて設計された複数の法人契約プランが存在します。

- 少人数向けの「ChatGPT Team」プラン

- 大企業向けの「ChatGPT Enterprise」プラン

- API経由で利用する「Azure OpenAI Service」

自社のセキュリティポリシーや利用人数、求める機能に応じて最適なプランを選択することが、ChatGPTを会社で安全かつ効果的に活用するための第一歩となります。

それでは、各プランの特徴を詳しく見ていきましょう。

少人数向けの「ChatGPT Team」プラン

「ChatGPT Team」は、主に中小企業や部門単位での利用を想定したプランです。

月額料金制で、比較的少人数(2名以上)から手軽に導入できるのが特徴です。

このプランでは、高性能なAIモデル(GPT-4など)への優先アクセス権や、ブラウザ版よりも高速な処理が可能です。

また、チーム内で作成したチャット履歴などを共有できるワークスペースが提供されるほか、管理コンソールを通じてメンバーの利用状況を管理できます。

何より、入力したデータがAIの学習に利用されないことが保証されているため、ビジネスでも安心して利用できます。

大企業向けの「ChatGPT Enterprise」プラン

「ChatGPT Team」は、主に中小企業や部門単位での利用を想定したプランです。

月額料金制で、比較的少人数(2名以上)から手軽に導入できるのが特徴です。

このプランでは、高性能なAIモデル(GPT-4など)への優先アクセス権や、ブラウザ版よりも高速な処理が可能です。

また、チーム内で作成したチャット履歴などを共有できるワークスペースが提供されるほか、管理コンソールを通じてメンバーの利用状況を管理できます。

何より、入力したデータがAIの学習に利用されないことが保証されているため、ビジネスでも安心して利用できます。

API経由で利用する「Azure OpenAI Service」

「Azure OpenAI Service」は、マイクロソフトが提供するクラウドプラットフォーム「Azure」を通じて、ChatGPTなどのOpenAI社製AIモデルをAPI経由で利用できるサービスです。

最大の特徴は、マイクロソフトが誇る高水準なセキュリティ環境下でChatGPTを利用できる点です。

通信はすべて暗号化され、入力データはAzureの厳格なセキュリティポリシーによって保護されるため、金融機関や医療機関など、特に高いセキュリティ要件が求められる企業でも安心して導入できます。

自社のシステムにAIを組み込む際の有力な選択肢となります。

ChatGPTを会社で使うことで得られるメリット

ChatGPTを会社で使うことは、単なる業務効率化に留まらず、企業に多様なメリットをもたらします。

- 定型業務の自動化による業務効率化

- 資料作成やアイデア出しの品質向上

- 社内ナレッジ検索やQ&A対応の自動化

- 新規事業や企画立案のヒント創出

これらのメリットを理解し、戦略的に活用することで、企業の競争力を大きく向上させることが可能です。

それでは、具体的なメリットを1つずつ解説します。

定型業務の自動化による業務効率化

ChatGPTを会社で使う最大のメリットは、定型業務の自動化による劇的な業務効率化です。

日々のメール作成、報告書の要約、議事録の文字起こしといった、時間がかかりがちな作業を瞬時に完了させることができます。

これにより、従業員は単純作業から解放され、より付加価値の高い、創造的な業務に集中する時間を確保できます。

結果として、組織全体の生産性が向上し、残業時間の削減や人手不足の解消にも繋がる可能性があります。

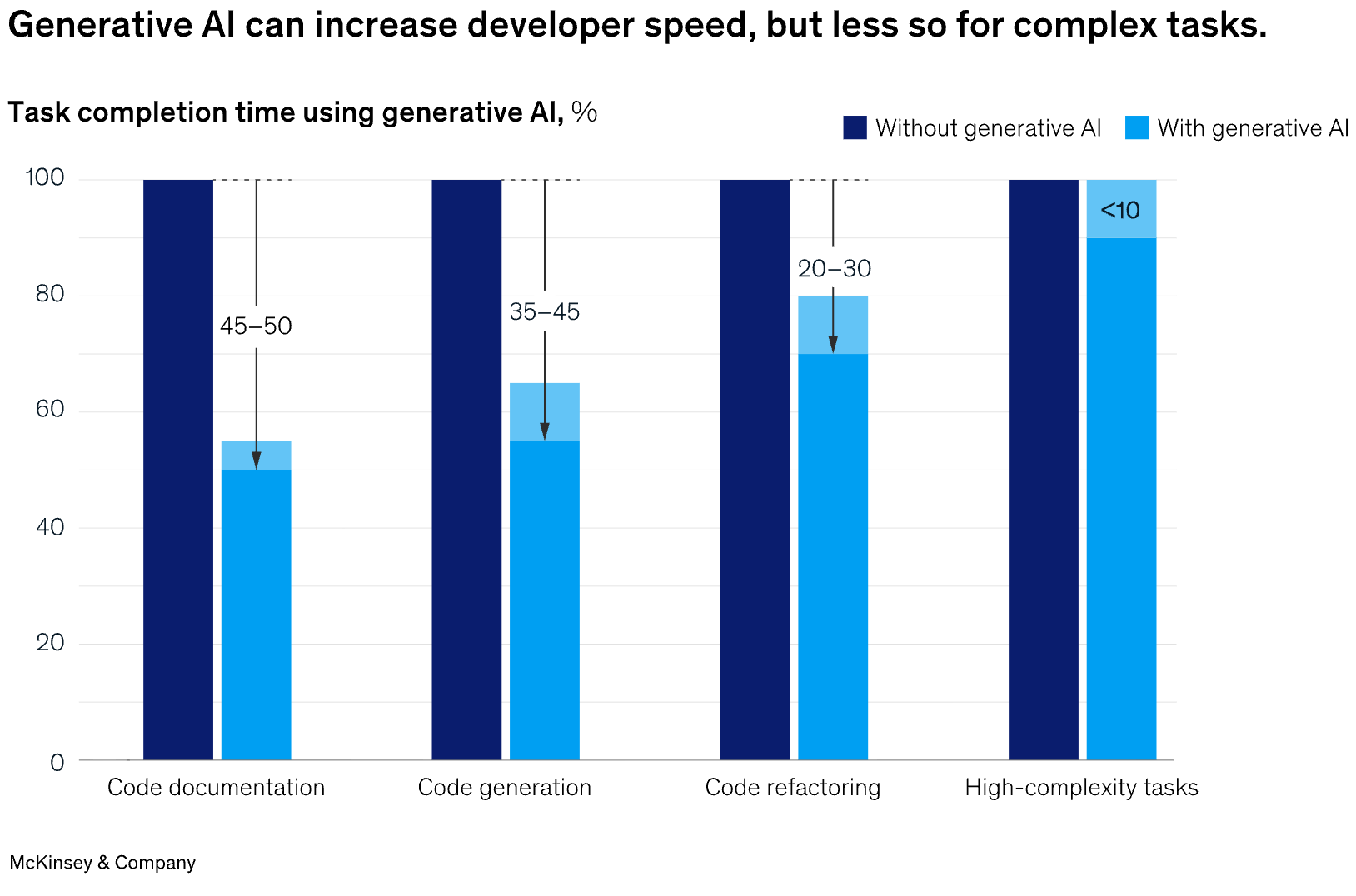

こちらはマッキンゼー・アンド・カンパニーによる、ソフトウェア開発者の生産性が生成AIによって向上したことを示す調査レポートです。 合わせてご覧ください。 https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/unleashing-developer-productivity-with-generative-ai

資料作成やアイデア出しの品質向上

ChatGPTは、資料作成やアイデア出しの強力なアシスタントになります。

プレゼン資料の構成案を作成させたり、マーケティングキャンペーンのキャッチコピーを複数提案させたりすることで、質の高いアウトプットを短時間で得られます。

人間だけでは思いつかなかったような斬新な視点や切り口を提供してくれることもあり、企画の質を一段と高めることが可能です。

また、壁打ち相手として活用することで、自身の考えを整理し、より深く掘り下げていく助けにもなります。

社内ナレッジ検索やQ&A対応の自動化

社内に蓄積された膨大なマニュアルや規定、過去の資料などをChatGPTと連携させることで、高精度な社内ナレッジ検索システムを構築できます。

従業員は「〇〇の経費精算方法を教えて」といった自然な言葉で質問するだけで、必要な情報を瞬時に探し出すことができます。

これにより、情報を探す手間が大幅に削減されるだけでなく、人事や総務などの管理部門への問い合わせ対応業務の負担も軽減されます。

社内の知識共有が促進され、業務の属人化を防ぐ効果も期待できます。

新規事業や企画立案のヒント創出

ChatGPTは、新規事業や新しいサービスの企画立案においてもその能力を発揮します。

市場のトレンド分析、競合他社の動向調査、ターゲット顧客のペルソナ設定などを依頼することで、企画の土台となる情報を効率的に収集できます。

さらに、収集した情報をもとに、具体的な事業アイデアを複数提案させることも可能です。

AIが提供する客観的なデータと多角的な視点は、これまでにない革新的なアイデアを生み出すきっかけとなり、企業の成長を加速させる原動力となり得ます。

【業務別】ChatGPTを会社で使う際の具体的な活用方法・用途

ここからは、実際の業務シーン別に、ChatGPTを会社で使う際の具体的な活用方法を紹介します。

- メールや報告書などの文章作成・添削・要約

- 議事録の自動作成と要点抽出

- 多言語翻訳とグローバルコミュニケーション

- マニュアルや社内規定の作成

- プログラミングコードの生成・デバッグ

- データ分析とレポート作成の補助

- チャットボットを構築し社内問い合わせに対応

これらの活用方法を知ることで、自社のどの業務にChatGPTを適用できるか、より明確にイメージできるようになります。

メールや報告書などの文章作成・添削・要約

日常的なビジネスコミュニケーションにおいて、ChatGPTは非常に強力なツールとなります。

例えば、取引先への丁寧な謝罪メールや、複雑な内容を簡潔に伝えるプロジェクトの進捗報告書など、目的に応じた文章を瞬時に生成できます。

また、自身が作成した文章をChatGPTに読み込ませ、「より丁寧な表現にしてください」「誤字脱字がないかチェックしてください」と依頼すれば、質の高い文章にブラッシュアップすることも可能です。

長文の資料を数行の箇条書きに要約させることも得意です。

議事録の自動作成と要点抽出

会議の音声を録音し、文字起こしツールでテキスト化したデータをChatGPTに読み込ませることで、議事録を自動で作成できます。

単に文字起こしをするだけでなく、「会議の決定事項」「各担当者のタスク(ToDoリスト)」「次の会議までの課題」といった要点を整理し、構造化された議事録フォーマットに整形させることが可能です。

これにより、議事録作成にかかる時間を大幅に短縮でき、会議の内容の共有も迅速かつ正確に行えるようになります。

多言語翻訳とグローバルコミュニケーション

ChatGPTは、高度な翻訳ツールとしても活用できます。

英語、中国語、スペイン語など、多言語に対応しており、海外の取引先とのメールのやり取りや、外国語の資料を読む際に非常に役立ちます。

単に直訳するだけでなく、文脈を理解し、ビジネスシーンにふさわしい自然な表現に翻訳してくれるのが強みです。

これにより、言語の壁を越えた円滑なグローバルコミュニケーションが可能になり、海外展開などのビジネスチャンスを広げることに繋がります。

マニュアルや社内規定の作成

新しいツールの導入マニュアルや、社内のコンプライアンス規定など、分かりやすさと正確性が求められる文書の作成にもChatGPTは有効です。

伝えたい内容の要点を箇条書きで渡すだけで、誰が読んでも理解しやすい構成と文章でマニュアルの草案を作成してくれます。

「専門用語を避け、初心者向けに書いてください」といった条件を追加することで、読み手のレベルに合わせた内容に調整することも可能です。

作成にかかる工数を削減できるだけでなく、内容の標準化や品質の均一化にも貢献します。

プログラミングコードの生成・デバッグ

ITエンジニアにとって、ChatGPTはコーディング作業の強力なパートナーです。

「Pythonで顧客リストをCSVファイルに出力するコードを書いて」のように、実現したい処理を自然言語で指示するだけで、サンプルコードを生成してくれます。

また、自分が書いたコードにエラーが発生した場合、そのコードを貼り付けて「どこが間違っているか教えて」と質問すれば、問題点を指摘し、修正案を提示してくれます。

これにより、開発スピードの向上や、エラー解決時間の短縮が期待できます。

データ分析とレポート作成の補助

ChatGPTは、データ分析のプロセスを補助する役割も担います。

例えば、売上データや顧客アンケートの結果などを読み込ませ、「このデータからどのような傾向が読み取れるか教えて」と質問すれば、データの要約やインサイト(洞察)を提示してくれます。

また、「この分析結果を基に、部長向けの報告書を作成して」と依頼すれば、分析の要点をまとめたレポートの草案を生成することも可能です。

データに基づいた迅速な意思決定をサポートします。

チャットボットを構築し社内問い合わせに対応

ChatGPTのAPIを利用することで、社内向けのチャットボットを構築できます。

このチャットボットに、社内規定や福利厚生に関する情報、ITヘルプデスクのFAQなどを学習させておくことで、従業員からの様々な問い合わせに24時間365日自動で応答することが可能になります。

これにより、総務や情報システム部などの担当部署の負担を大幅に軽減できるだけでなく、従業員はいつでも気軽に質問できるため、自己解決が促進され、業務全体の効率が向上します。

こちらはChatGPTで問い合わせ対応を自動化する方法について解説した記事です。 合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/use-case/chatgpt-inquiry-response/

【要注意】ChatGPTを会社で使う前に知るべき7つの注意点とリスク

ChatGPTは非常に便利なツールですが、会社で使う際にはいくつかの注意点とリスクを正しく理解しておく必要があります。

- 機密情報や個人情報の漏洩リスク

- 入力データがAIの学習に使われる可能性

- 著作権や商標権の侵害リスク

- ハルシネーション(誤った情報)を生成する可能性

- 従業員の過度な依存による思考力低下

- アカウントの共有・使いまわしによる規約違反

- 倫理的に不適切な表現を出力する可能性

これらのリスクを事前に把握し、対策を講じることが、安全な社内活用の鍵となります。

機密情報や個人情報の漏洩リスク

ChatGPTを会社で使う上で最も注意すべきは、機密情報や個人情報の漏洩リスクです。

顧客情報、未公開の財務情報、新製品の開発情報などをプロンプト(指示文)として入力してしまうと、意図せず情報が外部に漏洩する可能性があります。

特に無料版では、入力したデータがサービス提供者であるOpenAI社に送信されるため、細心の注意が必要です。

法人向けプランを利用する場合でも、従業員一人ひとりが情報セキュリティに対する高い意識を持つことが不可欠です。

入力データがAIの学習に使われる可能性(オプトアウト)

無料版のChatGPTでは、ユーザーが入力したデータがAIの性能向上のための学習データとして利用される可能性があります。

これは、自社の機密情報が、将来的に他のユーザーへの回答生成に利用されてしまうリスクを意味します。

設定でオプトアウト(学習への利用を拒否)することも可能ですが、手続きが煩雑であったり、デフォルトではオンになっているため、気づかずに利用してしまう危険性があります。

会社で利用する場合は、入力データが学習に使われないことが保証されている法人向けプラン(TeamやEnterprise)の契約が原則となります。

著作権や商標権の侵害リスク

ChatGPTが生成した文章や画像、コードなどが、既存の著作物や他社の商標と酷似している可能性があります。

AIはインターネット上の膨大なデータを学習しているため、意図せず他者の権利を侵害してしまうコンテンツを生成するリスクがゼロではありません。

生成されたコンテンツを商用利用する際には、必ず人間の目でオリジナリティを確認し、必要に応じて専門家に相談するなど、権利侵害のリスクがないか慎重にチェックするプロセスが必要です。

こちらは文化庁が公開している、AIの開発・利用と著作権法の関係性についての公式見解を解説した資料です。 合わせてご覧ください。 https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/93903601_01.pdf

ハルシネーション(誤った情報)を生成する可能性

ChatGPTは、事実と異なる情報や、文脈に合わない不正確な内容を、あたかも正しい情報であるかのように生成することがあります。

これは「ハルシネーション(幻覚)」と呼ばれており、ChatGPTを利用する上で必ず認識しておくべき重要な特性です。

生成された情報を鵜呑みにせず、特に正確性が求められる場面では、必ず一次情報にあたってファクトチェック(事実確認)を行うことが不可欠です。

最終的な判断は人間が行うという意識を常に持つ必要があります。

こちらはAIのハルシネーションを防ぐプロンプトについて解説した記事です。 合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/use-case/chatgpt-prevent-hallucination/

従業員の過度な依存による思考力低下

ChatGPTの利便性の高さから、従業員が過度に依存してしまうリスクも指摘されています。

本来であれば自分で考えて文章を作成したり、情報を整理したりすべき場面でも、安易にAIに頼ってしまうことで、論理的思考力や問題解決能力が低下する恐れがあります。

ChatGPTはあくまでも「思考を補助するツール」であると位置づけ、従業員が主体的に考える習慣を失わないように、適切な利用を促す教育やガイドラインの整備が重要です。

アカウントの共有・使いまわしによる規約違反

コスト削減などを目的に、一つの有料アカウントを複数の従業員で共有・使いまわすことは、OpenAIの利用規約で禁止されています。

規約違反が発覚した場合、アカウントの停止措置を受ける可能性があり、突然業務で使えなくなるリスクがあります。

また、アカウントを共有すると、誰がどのような情報を入力したのか管理が困難になり、セキュリティインシデントが発生した際の原因追及も難しくなります。

会社で利用する際は、必ず利用者ごとにアカウントを発行し、適切に管理する必要があります。

倫理的に不適切な表現を出力する可能性

ChatGPTは、差別的な表現や攻撃的な内容など、倫理的に不適切なコンテンツを生成する可能性が完全には排除されていません。

OpenAI社は安全対策を講じていますが、プロンプトの工夫次第では、意図せず不適切な回答が引き出されてしまうことがあります。

AIが生成した文章を、社外向けの資料や顧客対応などにそのまま利用する際には、必ず人間の目で内容を確認し、企業のコンプライアンスや倫理基準に反していないかチェックするプロセスが不可欠です。

ChatGPTを会社で使うために企業が行うべきセキュリティ対策

ChatGPTを会社で安全に活用するためには、テクノロジーだけに頼るのではなく、組織としての明確なルール作りと体制構築が不可欠です。

- 社内利用ガイドラインの策定と周知徹底

- 入力してはいけない情報の明確化

- DLP(情報漏洩防止)ツールの導入

- 生成された内容のファクトチェック体制構築

これらの対策を総合的に実施することで、情報漏洩や誤情報のリスクを最小限に抑え、従業員が安心してChatGPTのメリットを享受できる環境を整えることができます。

社内利用ガイドラインの策定と周知徹底

まず最初に行うべきは、社内でのChatGPT利用に関する明確なガイドラインを策定することです。

このガイドラインには、利用目的の範囲、利用可能なプラン(無料版の禁止など)、情報セキュリティ上の注意点、禁止事項などを具体的に明記します。

そして、ガイドラインを作成するだけでなく、全従業員を対象とした研修会などを実施し、その内容を周知徹底することが重要です。

なぜそのルールが必要なのか、背景にあるリスクと合わせて説明することで、従業員の理解を深め、形骸化を防ぎます。

こちらは経済産業省が公開している、AIの開発者や利用者が遵守すべき原則や実践的な指針を示した「AI事業者ガイドライン」です。 合わせてご覧ください。 https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/ai_shakai_jisso/pdf/20240419_1.pdf

入力してはいけない情報の明確化

ガイドラインの中でも特に重要なのが、「ChatGPTに入力してはいけない情報」を具体的に定義し、リスト化することです。

例えば、「個人情報(氏名、住所、電話番号など)」「顧客情報(取引内容、担当者名など)」「未公開の財務情報」「技術的な機密情報」「ID・パスワード」などが挙げられます。

このように具体的な例を示すことで、従業員が判断に迷うことなく、安全な利用を実践できるようになります。

「迷ったら入力しない」という基本原則を徹底させることも有効です。

DLP(情報漏洩防止)ツールの導入

DLP(Data Loss Prevention)ツールは、社内から外部への機密情報の送信を監視し、ブロックするためのセキュリティソリューションです。

このツールを導入することで、万が一従業員が誤ってChatGPTに機密情報を入力しようとした際に、それを自動で検知し、送信を未然に防ぐことができます。

人間の注意深さだけに頼るのではなく、こうした技術的な対策を組み合わせることで、より強固な情報漏洩対策を構築することが可能です。

特に、大規模な組織での利用においては、DLPツールの導入が有効な手段となります。

生成された内容のファクトチェック体制構築

ChatGPTが生成する情報には、ハルシネーション(誤情報)が含まれる可能性があるため、その内容を鵜呑みにしないための体制構築が不可欠です。

特に、社外向けの資料や、重要な意思決定の根拠として利用する場合には、必ず複数の信頼できる情報源と照らし合わせる「ファクトチェック」を義務付けるルールを設けるべきです。

誰が、どのタイミングで、どのようにファクトチェックを行うのか、具体的なプロセスを定義し、組織として誤情報のリスクを管理する文化を醸成することが重要です。

【最新】ChatGPTを会社で使う企業の導入事例と活用状況

国内でも多くの企業がChatGPTの導入を進め、業務効率化や新たな価値創造に繋げています。

- パナソニックコネクト:社内AIアシスタントとして活用

- サイバーエージェント:全社的な業務改革を推進

- ベネッセホールディングス:Azure OpenAI Serviceで安全に導入

- 日本情報通信株式会社:全社利用で生産性向上

- 【海外事例】Amazon:独自のAI開発にシフトした背景

これらの先進的な事例を知ることは、自社でChatGPTを導入する際のヒントとなるでしょう。

パナソニックコネクト:社内AIアシスタントとして活用

パナソニック コネクト株式会社は、全社員約1万人を対象に、マイクロソフトの「Azure OpenAI Service」を基盤とした社内AIアシスタント「ConnectAI」を導入しています。

このツールは、社内文書の作成、翻訳、プログラミングコードの生成など、幅広い業務で活用されています。

導入にあたっては、従業員が機密情報を入力しないよう、厳格な利用ガイドラインを策定・周知しました。

その結果、多くの従業員が日常業務でAIを活用し、月間約2万時間もの業務時間削減効果を見込むなど、大きな成果を上げています。

サイバーエージェント:全社的な業務改革を推進

株式会社サイバーエージェントは、ChatGPT技術を活用した独自のチャットボット「サイバーエージェントAIアシスタント」を開発し、全社員に提供しています。

広告クリエイティブの制作支援、レポート作成、アイデア出しなど、多岐にわたる業務で利用されており、業務効率化に貢献しています。

同社は、AI技術の活用を経営の重要課題と位置づけ、全社横断の専門組織を設置するなど、積極的な活用推進体制を構築しているのが特徴です。

従業員のAIリテラシー向上にも力を入れています。

ベネッセホールディングス:Azure OpenAI Serviceで安全に導入

教育・介護事業を展開する株式会社ベネッセホールディングスは、セキュリティを最優先に考え、「Azure OpenAI Service」を活用してChatGPTを導入しました。

個人情報を扱う機会が多い同社にとって、入力したデータが外部で二次利用されないクローズドな環境は必須条件でした。

グループ社員約1万5000人を対象に、文章作成の補助や企画のアイデア出しなどで活用をスタートさせており、今後は社内データを連携させた独自のAIアシスタント開発も視野に入れています。

安全性を確保しながら段階的に活用を広げている好例です。

ChatGPTに社内データを正確かつ安全に学習させる方法について知りたい方は、こちらの記事も合わせてご覧ください。社内データ活用事例や企業導入事例についても網羅的に解説しております。

日本情報通信株式会社:全社利用で生産性向上

日本情報通信株式会社(NI+C)は、全社員を対象にChatGPTの本格利用を開始し、生産性向上を目指しています。

同社は、利用ガイドラインの策定や情報セキュリティ研修の実施など、安全な利用環境の整備を徹底しています。

活用例としては、報告書や提案書のドラフト作成、プログラムコードの自動生成、デバッグ作業の効率化などが挙げられます。

社員からは「資料作成時間が半減した」といった声が上がるなど、具体的な成果に繋がっており、今後さらなる活用範囲の拡大が期待されています。

【海外事例】Amazon:独自のAI開発にシフトした背景

巨大IT企業であるAmazonは、当初から従業員のChatGPT利用に対して慎重な姿勢を示していました。

その背景には、自社の機密情報や開発中のプロジェクトに関する情報が、ChatGPTを通じて外部に漏洩し、AIの学習に利用されることへの強い懸念がありました。

このリスクを回避するため、AmazonはChatGPTのような外部サービスに依存するのではなく、自社独自の基盤モデル「Titan」や、法人向け生成AIサービス「Amazon Bedrock」の開発に注力する戦略を選択しました。

これは、企業の根幹に関わる情報を守りつつAIの恩恵を享受するための、一つの重要なアプローチを示しています。

【自治体】ChatGPTを会社で使う官公庁の活用事例

民間企業だけでなく、行政サービスの効率化と質の向上を目指し、ChatGPTを導入する官公庁や自治体も増えています。

- 東京都:文章作成や要約業務に活用

- 神奈川県横須賀市:全庁的な実証実験を開始

- 農林水産省:職員向け手引を作成し活用推進

- 宮崎県都城市:行政サービスの向上を目指す

これらの事例は、公共分野における生成AI活用の可能性を示しています。

東京都:文章作成や要約業務に活用

東京都は、都庁の全部局において、ChatGPTの業務利用を2023年8月から開始しました。

主な用途は、答弁案のたたき台作成、各種通知文の起案、会議資料の要約など、文章作成に関連する業務が中心です。

利用にあたっては、個人情報や機密情報を含まない情報のみを扱うことを徹底するなどのルールを定めたガイドラインを作成し、全職員に周知しています。

まずは業務効率化に繋がる領域からスモールスタートし、その効果を検証しながら活用範囲を広げていく方針です。

神奈川県横須賀市:全庁的な実証実験を開始

神奈川県横須賀市は、日本の自治体としてはいち早く、2023年4月から全庁的なChatGPTの実証実験を開始しました。

約1ヶ月間の実証実験では、全職員を対象に自由な利用を促し、広報文の作成、イベントのアイデア出し、議事録の要約など、様々な業務で活用されました。

その結果、多くの職員が業務の効率化を実感し、8割以上の職員が本格導入後も利用を継続したいと回答するなど、非常にポジティブな結果が得られました。

この成功事例は、他の多くの自治体がAI導入を検討するきっかけとなりました。

こちらは神奈川県横須賀市が実施した、ChatGPTの全庁的な活用実証実験に関する公式の報告書です。 合わせてご覧ください。 https://www.rilg.or.jp/htdocs/uploads/protect/R5_senshin/AI-27-kanagawa_yokosuka.pdf

農林水産省:職員向け手引を作成し活用推進

農林水産省は、職員がChatGPTを安全かつ効果的に利用できるよう、詳細な「職員向け手引」を作成し、省内での活用を推進しています。

この手引には、基本的な使い方から、情報漏洩を防ぐための注意点、具体的な業務での活用シナリオなどが分かりやすくまとめられています。

特に、国会答弁の想定問答作成や、各種報告書の骨子作成など、政策立案に関わる業務での活用が期待されています。

国の中央省庁として、明確なルールのもとで体系的にAI活用を進めようとする姿勢がうかがえます。

宮崎県都城市:行政サービスの向上を目指す

宮崎県都城市は、ChatGPTを活用して市民サービスの向上と職員の業務負担軽減を目指す実証実験を行っています。

市民向けの広報資料やSNS投稿文の作成、イベント企画のアイデア出し、市の課題解決に向けた政策立案の補助など、幅広い分野での活用を検討しています。

同市は、デジタル技術の活用に積極的な「スマートシティ」として知られており、生成AIを導入することで、より質の高い行政サービスを効率的に提供することを目指しています。

地方自治体におけるDX推進のモデルケースとして注目されています。

ChatGPTを会社で使う際に役立つおすすめ連携ツール10選

ChatGPTは単体で使うだけでなく、様々な外部ツールと連携させることで、その能力をさらに引き出すことができます。

- ログミーツ Powered by GPT-3/4

- dailyAI

- 株式会社サテライトオフィス

- QuickSolution

- OK SKY Chat Cloud

- CB3 Lite Edition

- LinKa

- WisTalk

- AIアシスタント チャットボット ASBOT

- Calqtalk

ここでは、ChatGPTと連携して業務効率を飛躍的に向上させる、おすすめのツールを10個紹介します。

ログミーツ Powered by GPT-3/4

「ログミーツ」は、AIが自動で議事録を作成してくれるオンライン会議ツールです。

会議中の発言をリアルタイムで文字起こしし、さらにChatGPTの技術を活用して、会議の要点や決定事項を自動で要約してくれます。

話者ごとに発言を色分けして表示する機能もあり、誰が何を話したのかが一目で分かります。

議事録作成にかかる手間をほぼゼロにできるため、会議が多い部署や職種の方に特におすすめのツールです。

dailyAI

「dailyAI」は、企業の各業務に特化したプロンプト(指示文)をテンプレートとして提供し、誰でも簡単に高品質な文章を生成できるサービスです。

日報作成、メール作成、プレスリリース作成など、100種類以上の業務テンプレートが用意されています。

ユーザーはテンプレートを選んでいくつかのキーワードを入力するだけで、目的に合った文章を瞬時に作成できます。

ChatGPTを使いこなす自信がない方でも、すぐに業務に取り入れて成果を出すことができるのが魅力です。

株式会社サテライトオフィス

株式会社サテライトオフィスは、Google WorkspaceやMicrosoft 365などのグループウェアと連携する、法人向けのChatGPT活用ソリューションを提供しています。

例えば、GmailやGoogleドキュメントの画面上で直接ChatGPTを呼び出し、メールの返信案を作成したり、文書を要約したりすることができます。

普段使っているツールの操作性を損なうことなく、シームレスにAIの機能を利用できるため、導入のハードルが低く、従業員の生産性を自然に向上させることが可能です。

QuickSolution

「QuickSolution」は、社内サーバーやクラウド上に散在する様々な文書を横断的に検索できる、エンタープライズサーチ(企業内検索)システムです。

このシステムにChatGPTを連携させることで、単にファイルを探すだけでなく、「〇〇プロジェクトの最新の進捗状況を要約して教えて」といった自然な質問に対して、関連文書の内容を理解し、要約した形で回答を生成できるようになります。

社内の膨大な情報資産を有効活用し、ナレッジマネジメントを強力に推進します。

OK SKY Chat Cloud

「OK SKY Chat Cloud」は、主に顧客対応向けのチャットボットを構築できるプラットフォームです。

ChatGPTと連携することで、従来のようなシナリオベースの応答だけでなく、より人間らしく柔軟な対話が可能なAIチャットボットを開発できます。

顧客からの予測不能な質問にも文脈を理解して適切に応答できるため、顧客満足度の向上と、オペレーターの負担軽減に大きく貢献します。

ECサイトの問い合わせ対応や、社内ヘルプデスクなどで活用されています。

CB3 Lite Edition

「CB3 Lite Edition」は、プログラミングの知識がなくても、WebサイトやLINEに簡単に導入できるChatGPT連携型のAIチャットボットサービスです。

自社のウェブサイトに掲載されている情報や、アップロードしたPDF、CSVなどのデータを自動で学習し、それらの情報に基づいた質問に自動で回答します。

導入が非常に簡単で、最短5分で公開できる手軽さが特徴です。

Webサイトからの問い合わせ対応を自動化したいと考えている企業にとって、有力な選択肢となります。

LinKa

「LinKa」は、社内文書やマニュアルなどの独自データをChatGPTに学習させ、自社専用のAIチャットボットを簡単に構築できるサービスです。

従業員からの社内規定に関する質問や、業務手順の確認などに、24時間365日、正確に自動応答します。

Azure OpenAI Serviceを基盤としているため、セキュリティ面でも安心して利用できるのが大きな特徴です。

バックオフィス部門の問い合わせ対応業務を効率化し、従業員の自己解決を促進します。

WisTalk

「WisTalk」は、社内情報に特化した質問応答AIサービスで、情報漏洩のリスクを抑えながら安全にChatGPTの技術を活用できます。

マニュアル、社内規定、仕様書などのドキュメントをアップロードするだけで、AIがその内容を学習します。

従業員はチャットで質問するだけで、膨大な資料の中から必要な情報をピンポイントで見つけ出すことができます。

特に、製造業や建設業など、専門的なマニュアルを多数保有する企業でのナレッジ共有に効果を発揮します。

AIアシスタント チャットボット ASBOT

「ASBOT」は、月額1万円から利用できる、低コストなChatGPT連携AIチャットボットです。

低価格ながら、Webサイトへの埋め込みやLINE連携、有人チャットへの切り替え機能など、豊富な機能を備えています。

FAQデータを登録するだけで、すぐに問い合わせ対応を自動化できるため、特にコストを抑えてチャットボットを導入したい中小企業やスタートアップに適しています。

費用対効果の高い業務効率化を実現します。

Calqtalk

「Calqtalk」は、自社のWebサイトやドキュメントの情報を学習し、顧客からの問い合わせに自動応答するAIチャットボットです。

ChatGPTを活用することで、FAQにない質問にも柔軟に対応し、自然な会話でユーザーをサポートします。

問い合わせ内容や会話ログの分析機能も充実しており、顧客のニーズを把握し、サービス改善に繋げることができます。

Webサイトのコンバージョン率向上や、カスタマーサポートの品質向上を目指す企業におすすめです。

ChatGPTを会社で使うなら社内データ連携が鍵!専用AIの作り方

ChatGPTを会社で最大限に活用するためには、インターネット上の一般的な知識だけでなく、自社独自の情報を扱えるようにすることが重要です。

- ChatGPTが「自社の情報」に答えられない理由

- 社内Wikiやドキュメントと連携させるRAG技術とは

ここでは、ChatGPTを「自社専用AI」へと進化させるための基本的な考え方と技術について解説します。

ChatGPTが「自社の情報」に答えられない理由

標準のChatGPTは、2023年初頭までのインターネット上の広範な公開情報をもとに学習しています。

そのため、「自社の最新の売上データは?」「〇〇という社内プロジェクトの担当者は誰?」といった、社内秘の情報や、ごく最近の出来事については答えることができません。

これは、AIが学習データとしてアクセスできない、クローズドな情報だからです。

この課題を解決し、社内情報を扱えるようにする技術が、次に説明する「RAG」です。

社内Wikiやドキュメントと連携させるRAG技術とは

RAG(Retrieval-Augmented Generation)は、ChatGPTを社内データと連携させるための主流な技術の一つです。

この技術を使うと、ユーザーから質問があった際に、まず社内のデータベース(社内Wiki、マニュアル、共有フォルダなど)から関連する情報を検索(Retrieval)します。

そして、見つけ出した社内情報と元の質問を組み合わせてChatGPTに渡し、その情報に基づいた回答を生成(Generation)させます。

これにより、AIはあたかも自社の情報を「知っている」かのように、正確な回答を生成できるようになります。

ChatGPTを会社で使う際によくある質問(FAQ)

最後に、ChatGPTを会社で使う際に、多くの担当者様から寄せられる質問とその回答をまとめました。

ChatGPTに会社の情報を入力しても安全ですか?

利用するプランによって安全性が大きく異なります。

無料版では入力したデータがAIの学習に利用される可能性があり、安全とは言えません。

一方、法人向けの有料プランである「ChatGPT Team」や「ChatGPT Enterprise」、「Azure OpenAI Service」では、入力データがAIの学習に利用されず、企業のデータとして保護されることが契約で保証されています。

会社で利用する場合は、これらの法人向けプランの契約が必須です。

無料版を業務で使っても問題ありませんか?

無料版の業務利用は、情報漏洩のリスクや利用規約の観点から推奨されません。

前述の通り、無料版では入力した機密情報がAIの学習データとなり、外部に漏洩するリスクがあります。

また、出力される情報の正確性も保証されていません。

ビジネスで利用する上で求められるセキュリティと信頼性を確保するためには、必ず法人向け有料プランを利用すべきです。

安易な無料版の利用は、企業に深刻な損害をもたらす可能性があります。

ChatGPTが生成した文章の著作権はどうなりますか?

ChatGPTが生成した文章の著作権の帰属は、国や地域の法律によって解釈が異なり、まだ明確に定まっていないのが現状です。

一般的に、AIが自律的に生成しただけのものには著作権は発生しないとされる傾向にあります。

ただし、ユーザーがプロンプトを通じて創造的な指示を与え、その結果として生成されたコンテンツには、ユーザーの著作権が認められる可能性があります。

商用利用する際は、生成物が他者の著作権を侵害していないかを確認するとともに、自社の権利として保護できるか、専門家への相談も視野に入れることが賢明です。

ChatGPT導入で失敗する会社、成功する会社の境界線

多くの企業がChatGPTの導入を検討していますが、その使い方を一つ間違えれば、業務効率化どころか深刻な情報漏洩リスクを招きかねません。実際に、巨大IT企業であるAmazonは、従業員によるChatGPTの利用を慎重に制限しました。これは、自社の機密情報が外部のAIサービスに学習され、意図せず漏洩することを強く懸念したためです。このリスクを回避するために、同社は外部サービスへの依存を避け、独自のAI開発へと舵を切りました。この事例は、生成AI活用の裏に潜む危険性を明確に示しています。

一方で、パナソニックコネクトやサイバーエージェントといった企業は、明確な戦略のもとでChatGPTの導入を成功させています。彼らの共通点は、単にツールを導入するだけでなく、徹底したリスク管理を行っている点です。具体的には、以下の3つの対策が成功の鍵を握っています。

- 明確な社内ガイドラインの策定:何を入力してはいけないのか、どのような業務で利用するのかを全社で共有する。

- 法人向けプランの利用:入力データがAIの学習に使われない、セキュリティが保証されたプランを選択する。

- ファクトチェック体制の構築:AIの生成した情報を鵜呑みにせず、必ず人間が事実確認を行うプロセスを組み込む。

ChatGPTは強力な武器になりますが、それは正しいルールと環境があってこそです。見切り発車で導入するのではなく、こうした先進企業の事例に学び、自社の状況に合わせた適切なセキュリティ対策を講じることが、AI時代を勝ち抜くための必須条件と言えるでしょう。

引用元:

Amazonは、自社の機密データがChatGPTとのやり取りで漏洩する可能性を懸念していました。従業員が入力した社外秘の情報がAIの学習データとして利用されることを防ぐため、社内での利用に注意を促し、最終的には自社開発の生成AIサービス「Amazon Bedrock」へと注力する方針を固めました。

まとめ

企業はChatGPTの活用による業務効率化を目指す一方で、「何から始めればいいかわからない」「情報漏洩のリスク管理が難しい」「社内にAIの知識を持つ人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。