「ChatGPTで作業をしたいのに、回数制限に引っかかってしまった…」

「無料プランと有料プランで、使える回数はどのくらい違うの?」

こういった悩みや疑問を持っている方もいるのではないでしょうか?

本記事では、ChatGPTのプラン別の利用回数制限から、制限に達してしまった際の解除方法、さらには制限を回避して賢く使うテクニックまで、網羅的に解説します。

最新のアップデート情報も踏まえ、あなたのChatGPT活用をさらに快適にするための情報を提供しますので、ぜひ最後までご覧ください。

ChatGPTは何回まで?基本の回数制限と最新動向を解説

ChatGPTを快適に利用するためには、まず基本的な回数制限のルールと、なぜそのような制限が設けられているのかを理解することが重要です。また、AI技術の進化に伴い、これらの制限は常に変化しています。

ここでは、回数制限の基本的な考え方と、2025年時点での最新の動向について解説します。

ChatGPTに回数制限がある理由

ChatGPTに回数制限が設けられている主な理由は、サーバーへの過剰な負荷を防ぎ、全てのユーザーに公平で安定したサービスを提供するためです。

AIモデルの応答を生成するには、膨大な計算能力を持つ高性能なサーバーが必要です。もし無制限に利用を許可してしまうと、一部のユーザーによる大量のリクエストでサーバーがダウンし、他の多くのユーザーが利用できなくなる可能性があります。

また、悪意のあるプログラム(Bot)によるサービスの乱用を防ぐ目的もあります。これらの理由から、一定時間内に利用できる回数に上限を設けることで、インフラを保護し、安定したサービス品質を維持しているのです。

回数制限の種類(文字数・機能・時間)

ChatGPTの制限は、単に「何回使えるか」だけではありません。主に以下の3つの種類が存在します。

一つ目は「時間あたりの回数制限」です。これは最も一般的な制限で、「3時間あたり80回まで」のように、特定の時間枠内での対話(プロンプトの送受信)回数が定められています。

二つ目は「文字数(トークン数)の制限」です。一度の入力や出力で扱えるテキストの量にも上限があります。日本語の場合、ひらがな1文字が1トークン以上としてカウントされることが多く、長文を入力したり生成させたりする際にはこの制限を意識する必要があります。

三つ目は「機能ごとの制限」です。画像生成(DALL-E 3)やデータ分析機能(Advanced Data Analysis)など、特定の高度な機能には別途、利用回数の上限が設けられている場合があります。

【2025年最新】アップデートによる制限の変更点

OpenAIは、ユーザーの利便性向上と技術の進化に合わせて、定期的にプラン内容や利用制限の見直しを行っています。

2025年に入ってからの大きな変更点として、特に高性能なモデルであるGPT-4oの利用回数が、有料プラン(ChatGPT Plus)において大幅に緩和される傾向にあります。以前は「3時間で40回」といった制限でしたが、現在は「3時間で80回」程度まで利用可能になるなど、より多くのユーザーが高度な機能を使えるように調整されています。

また、無料版ユーザーでも、時間帯やサーバーの混雑状況に応じて、限定的に高性能モデルを試せる機会が提供されるようになりました。ただし、これらの数値は公式に固定されたものではなく、需要に応じて動的に変動する可能性があるため、常に最新の情報を確認することが重要です。

こちらはOpenAI公式のヘルプセンターに掲載されている最新の利用制限に関する案内です。合わせてご覧ください。 https://help.openai.com/en/articles/11909943-gpt-5-in-chatgpt

【プラン別】ChatGPTは何回まで使える?無料・有料プランの制限を徹底比較

ChatGPTには、無料で利用できるプランから、個人向けの有料プラン、さらにはチームや企業向けの大規模プランまで、複数の選択肢があります。それぞれのプランで、利用できるモデルや回数制限は大きく異なります。

ここでは、各プランの具体的な回数制限や特徴を詳しく比較し、あなたの使い方に最適なプランを見つける手助けをします。

無料版(GPT-3.5)の回数制限と文字数

現在、無料版のChatGPTでは、基本モデルであるGPT-3.5を回数無制限で利用できます。日常的な調べ物や文章のアイデア出し、簡単なテキスト作成であれば、この無料プランでも十分に活用できるでしょう。

ただし、より高性能なGPT-4oモデルの利用には制限があり、サーバーの負荷が低い時間帯などに、5時間あたり10回程度といった限定的な回数で試用できる場合があります。

また、一度に入力できる文字数(トークン数)にも上限があり、GPT-3.5では約4,096トークン(日本語で約2,500文字程度)が目安となります。これを超える長文を扱う場合は、テキストを分割して入力するなどの工夫が必要です。

有料版(Plus/Team)の回数制限とGPT-4の利用上限

個人向けの有料プラン「ChatGPT Plus」や、小規模チーム向けの「ChatGPT Team」では、回数制限が大幅に緩和されます。

最新の高性能モデルであるGPT-4やGPT-4oの利用上限が、「3時間あたり80回」程度に設定されています。この回数を超過した場合は、自動的にGPT-3.5に切り替わるか、制限がリセットされるまで待つ必要があります。

Teamプランでは、Plusプランよりもさらに多くの回数(例えば3時間あたり160回程度)が利用可能となり、チーム内での共同作業やよりヘビーな利用に対応できます。文字数上限も大幅に引き上げられ、より長く複雑な対話が可能になる点も大きなメリットです。

企業向け(Enterprise)プランの特長と回数制限

大企業向けの「Enterprise」プランは、最も制限が緩やかなプランです。このプランでは、GPT-4oなどの高性能モデルを実質的に回数無制限で利用することが可能になります。

セキュリティ面が大幅に強化されており、入力したデータがAIの学習に使われることがないため、企業の機密情報や個人情報を含む業務でも安心して利用できます。

また、API利用における高度なカスタマイズや、優先的なサポートが受けられるなど、企業での本格的なAI導入を支援する機能が充実しています。料金は個別見積もりとなり、企業の規模や利用状況に応じて変動します。

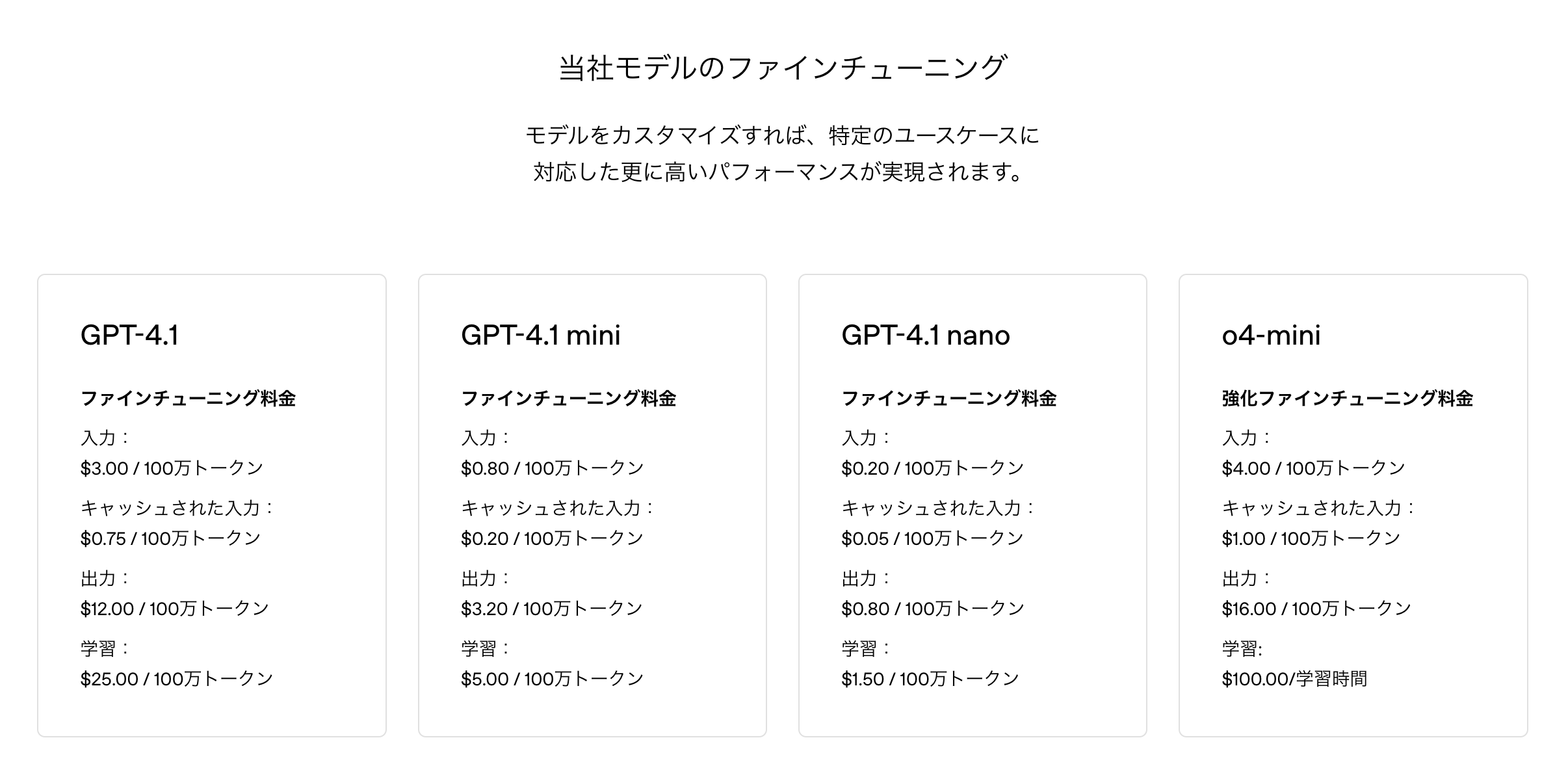

API利用における回数制限と料金体系

ChatGPTを自社のアプリケーションやサービスに組み込んで利用する場合、API(Application Programming Interface)を経由します。API利用の制限は、Webのチャット画面とは異なり、より技術的な指標で管理されます。

具体的には、「RPM(Requests Per Minute)」、つまり1分間あたりのリクエスト数や、「TPM(Tokens Per Minute)」、1分間あたりの処理トークン数といった形でレートリミットが設定されています。

料金体系は従量課金制が基本で、利用したトークン量に応じて費用が発生します。また、過去の支払い実績などに応じて利用できる上限(Tier)が変動する仕組みになっており、利用実績を積むことで、より多くのリクエストを処理できるようになります。

こちらはAPIのレートリミットについて技術的な詳細を解説したOpenAIの公式ドキュメントです。合わせてご覧ください。https://openai.com/ja-JP/api/pricing/

ChatGPTは何回までという制限を回避する方法

ChatGPTの回数制限は悩みの種ですが、使い方を少し工夫するだけで、制限に達するのを遅らせ、より効率的に対話を進めることが可能です。

ここでは、ChatGPTとのやり取りを最小限に抑え、回数制限を賢く回避するための具体的なテクニックを4つ紹介します。これらの方法を実践することで、限られた回数を最大限に有効活用できるようになります。

プロンプトを工夫してやり取りを最小化する

一度の指示で求める回答を得ることが、回数削減の最も効果的な方法です。曖昧な質問を投げかけると、意図しない回答が返ってきたり、追加で質問を重ねる必要が出たりして、無駄に回数を消費してしまいます。

例えば、「日本の歴史について教えて」と聞くのではなく、「日本の江戸時代の経済政策について、特に重要なものを3点挙げ、それぞれ200字程度で説明してください」のように、具体的かつ明確に指示を出しましょう。

役割(例:あなたはプロの編集者です)を与えたり、出力形式(例:箇条書きで、表形式で)を指定したりすることも、一度で的確な答えを引き出すための重要なテクニックです。

ChatGPTの精度を高めるプロンプトの具体的な作り方については、こちらの記事で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/use-case/chatgpt-increase-accuracy

質問を簡潔にまとめ複数回に分ける

一度に多くのことを質問しようとすると、プロンプトが複雑になりすぎてしまい、かえってChatGPTが混乱し、的外れな回答を生成することがあります。

特に、複数の異なるトピックについて知りたい場合は、一つのプロンプトに詰め込むのではなく、テーマごとに質問を分割しましょう。

例えば、「市場調査レポートの要約と、そのデータに基づいた新しいキャッチコピーの提案、さらにターゲット層向けのSNS投稿文の作成」を一度に頼むのではなく、「市場調査レポートを要約してください」とまず依頼し、その回答を得てから次の指示を出す、というように段階的に進める方が、結果的に少ないやり取りで質の高い成果物を得られます。

使用状況を管理・把握する

特に有料プランを利用している場合、現在の利用回数を把握しておくことが重要です。ChatGPTの画面上では、明確な残り回数が表示されるわけではありませんが、「今日は集中的に使っているな」と感じたら、少しペースを落とすなどの自己管理が有効です。

例えば、「1時間に10回まで」といった自分なりのルールを設けたり、重要なタスクのために回数を温存したりする意識を持つだけでも、うっかり上限に達してしまう事態を防げます。

タイマーアプリを使ったり、簡単な利用記録をつけたりするのも、客観的に使用状況を把握するための一つの方法です。

非公式ツールの利用リスクと注意点

インターネット上には、ChatGPTの回数制限を回避できると謳う非公式のツールやサービスが存在する場合があります。しかし、これらのツールの利用には細心の注意が必要です。

多くの場合、これらのツールはOpenAIの利用規約に違反しており、アカウントが停止されるリスクがあります。また、入力した情報がどのように扱われるか不明なため、個人情報や機密情報が漏洩するセキュリティ上の危険性も否定できません。

安全にChatGPTを利用するためにも、公式サイトや公式アプリ以外からのアクセスは避け、正規のプランの範囲内で活用することを強く推奨します。

ChatGPTは何回までかの制限に達した時の解除方法

集中して作業していると、意図せず回数制限に達してしまうことがあります。そんな時でも、慌てる必要はありません。いくつかの簡単な対処法を知っておけば、スムーズに作業を再開できます。

ここでは、利用上限に達してしまった際に試せる、4つの具体的な解除・対処方法を紹介します。状況に応じて適切な方法を選び、賢く対応しましょう。

一定時間待ってリセットされるのを待つ

最も基本的で確実な方法は、制限がリセットされるまで待つことです。ChatGPT PlusのGPT-4oの場合、「3時間ごと」に利用回数のカウンターがリセットされます。

エラーメッセージに「You’ve reached your limit」といった表示が出たら、一度ChatGPTから離れて別の作業を進めるなど、時間を置くのが最もシンプルな解決策です。

具体的に何時にリセットされるかは明示されませんが、制限がかかった時間から指定された時間(例:3時間)が経過すれば、再び利用可能になります。急ぎの作業でなければ、この方法が一番安全で手間もかかりません。

使用するGPTモデルを切り替える

有料プラン(PlusやTeam)を利用している場合、高性能なGPT-4oの回数制限に達しても、基本モデルであるGPT-3.5は引き続き利用できることがほとんどです。

GPT-3.5はGPT-4oに比べて精度は劣りますが、一般的な文章作成やアイデア出しといったタスクであれば十分にこなせます。画面上部でモデルを切り替えるだけで、作業を中断することなく続けられます。

制限がかかったのはあくまで特定のモデルに対してであるため、別のモデルに切り替えることで、待ち時間なしにChatGPTを使い続けることが可能です。

別のアカウントやブラウザを利用する

もし複数のGoogleアカウントなどを持っている場合、別のアカウントでログインし直すことで、新たな利用枠でChatGPTを使い始められる可能性があります。これは、回数制限がアカウント単位で管理されているためです。

また、まれにブラウザのキャッシュやCookieの問題でエラーが発生しているケースも考えられます。現在使用しているブラウザとは別のブラウザ(例:ChromeからEdgeへ)で試したり、シークレットモード(プライベートブラウジング)でアクセスしたりすることで、問題が解消されることがあります。

ただし、アカウントの複数所持が利用規約に抵触しないか、事前に確認しておくとより安心です。

接続するネットワークを変更する

非常にまれなケースですが、利用しているネットワーク環境(IPアドレス)に対して一時的な制限がかけられている可能性も考えられます。

もし可能であれば、Wi-Fiからスマートフォンのテザリングに切り替えるなど、別のネットワークに接続して再度アクセスを試みることで、状況が改善される場合があります。

会社のネットワークで制限がかかっている場合なども、この方法が有効なことがあります。ただし、これは根本的な解決策ではなく、あくまで一時的な回避策として覚えておくと良いでしょう。

ChatGPTは何回まで?技術的制限とエラー原因を分析

ChatGPTの回数制限の背後には、サーバーの負荷やAPIリクエストの仕組みといった技術的な要因が深く関わっています。これらの仕組みを理解することで、なぜエラーが起きるのか、どうすれば避けられるのかがより明確になります。

ここでは、制限に関連する技術的な背景と、ユーザー数の増加がもたらす影響について掘り下げていきます。

よくある制限関連のエラーメッセージ解説

回数制限に達した際によく表示されるのが、「Too many requests in 1 hour. Try again later.」や「You’ve reached the current usage cap for GPT-4.」といったエラーメッセージです。

前者は短時間にリクエストを送りすぎた場合に表示され、サーバーへの負荷を軽減するために一時的にアクセスがブロックされている状態を示します。

後者は、有料プランなどで特定のモデル(この場合はGPT-4)の利用上限に達したことを意味します。これらのメッセージが表示されたら、慌てずに時間を置くか、別のモデルに切り替えるといった対処が必要です。

サーバー負荷とAPIリクエストの仕組み

ユーザーがChatGPTに質問を送ると、そのリクエストはOpenAIのサーバーに送信されます。サーバーは受け取ったプロンプトをAIモデルが処理できる形式に変換し、膨大な計算を行って回答を生成し、ユーザーに返します。

この一連の流れには、高い計算能力(コンピューティングリソース)が必要となります。世界中のユーザーから同時に大量のリクエストが送られると、サーバーに非常に大きな負荷がかかります。

回数制限は、このサーバー負荷を一定の範囲内に収め、システム全体が安定して稼働し続けるための「交通整理」のような役割を果たしているのです。

ユーザー増加による制限強化のトレンド

ChatGPTのユーザー数は世界的に増加し続けており、特に新機能がリリースされた直後などはアクセスが集中しやすくなります。

多くのユーザーが快適にサービスを利用できるようにするため、OpenAIはサーバーの増強を続ける一方で、需要に応じて一時的に回数制限を厳しくする調整を行うことがあります。

これは、サービスの品質を維持するための措置です。将来的には、より効率的なAIモデルの開発やインフラの強化により、制限は徐々に緩和されていくことが期待されますが、短期的にはユーザー数の動向によって制限が変動する可能性があることを理解しておく必要があります。

ChatGPTは何回まで?画像生成・音声会話など機能別の制限

ChatGPTはテキストでの対話だけでなく、画像生成(DALL-E 3)や音声会話、ファイル分析など、多岐にわたる機能を搭載しています。これらの特殊な機能は、テキスト生成よりも多くの計算リソースを必要とするため、それぞれに個別の利用制限が設けられています。

ここでは、主要な機能ごとの具体的な回数制限について解説します。

画像生成(DALL-E 3)の利用回数制限

ChatGPT内で利用できる画像生成AI「DALL-E 3」は、有料プラン(Plus、Team、Enterprise)の機能です。この機能の利用回数は、GPT-4モデルの利用回数制限の中に含まれます。

例えば、ChatGPT PlusのGPT-4oの利用上限が「3時間で80回」の場合、テキストでの対話と画像生成を合わせて80回まで、ということになります。画像生成は一度のリクエストで多くのリソースを消費するため、連続して使用すると比較的早く上限に達する可能性があります。

プロジェクトで多くの画像が必要な場合は、計画的に利用するか、Microsoft Copilotなど他のDALL-E 3を無料で利用できるサービスと併用するのも一つの手です。

音声会話機能の利用時間や回数の制限

スマートフォンのアプリなどで利用できる音声会話機能にも、利用制限が設けられています。この機能はリアルタイムで音声を認識し、音声で応答を生成するため、サーバーへの負荷が大きくなります。

具体的な制限時間は公式に明言されていませんが、一般的に無料プランでは1日あたり合計15分程度、有料プランのChatGPT Plusでは合計60分程度まで、といった目安が報告されています。

長時間のディスカッションや議事録作成などで連続使用する場合は、上限を意識しておく必要があります。制限に達した場合は、テキストでの対話に切り替えるか、リセットされるのを待つ必要があります。

ファイルアップロードのサイズ・回数制限

PDFやCSVなどのファイルをアップロードして内容を分析・要約させる機能は、非常に便利ですが、こちらも無制限ではありません。

アップロードできるファイルサイズには上限があり、通常は1ファイルあたり512MBまでとされています。また、画像ファイルは最大20MBまでです。

さらに、アカウント全体でアップロードできる総容量にも制限があり、個人ユーザーの場合は合計10GB、組織の場合は100GBが上限となっています。一度のセッションでアップロードできるファイル数(通常20ファイルまで)にも制限があるため、大量のドキュメントを一度に処理する際は注意が必要です。

ChatGPTは何回までも使えない時の代替AIツール5選

ChatGPTが回数制限で使えなくなってしまったり、サーバーが混雑していて応答が遅かったりする場合、作業を止めてしまうのは非常にもったいないです。幸いにも、現在ではChatGPT以外にも高性能なAIチャットツールが数多く存在します。

ここでは、ChatGPTの代替としてすぐに使える、無料でも高性能なAIツールを5つ紹介します。それぞれの特徴を理解し、状況に応じて使い分けることで、AI活用の幅がさらに広がります。

Google Gemini

Googleが開発した「Gemini」(旧Bard)は、Google検索との連携による最新情報の回答に強いという特徴があります。ChatGPTの無料版が少し前の情報までしか学習していないのに対し、Geminiはリアルタイムな情報に基づいた回答が可能です。

無料版でも利用回数に比較的余裕があり、1日あたり100回程度のやり取りが可能です。また、生成された回答の事実確認(ファクトチェック)を促す機能も搭載されています。

Googleアカウントがあればすぐに利用開始できる手軽さも魅力で、Web検索を含むリサーチ作業などでChatGPTの代わりとして非常に役立ちます。

Anthropic Claude

Anthropic社が開発した「Claude」は、特に長文の読解や要約、生成能力に定評があります。一度に扱えるテキスト量(コンテキストウィンドウ)が非常に大きいのが特徴で、数万語に及ぶような長いレポートや論文を一度に読み込ませて分析させることが可能です。

無料版では、利用状況に応じて変動するメッセージ制限(例:5時間ごとにリセット)がありますが、比較的自然で丁寧な文章を生成する傾向があり、ライティングや編集作業のサポートに適しています。

安全性や倫理性を重視した設計になっており、より信頼性の高い回答を求めるユーザーからの評価が高いAIです。

Microsoft Copilot

Microsoftが提供する「Copilot」(旧Bingチャット)は、OpenAIの最新モデル(GPT-4oなど)を無料で利用できる点が最大の魅力です。ChatGPTの有料プランに加入しなくても、高性能なAIを手軽に試すことができます。

無料版では1日のチャット回数が300回、1セッションあたり30ターンまでといった制限がありますが、日常的な利用であれば十分な回数です。

また、画像生成AI「DALL-E 3」も無料で利用できるため、テキストだけでなくビジュアルコンテンツの作成も可能です。WindowsやMicrosoft 365との連携も強力で、普段からマイクロソフト製品を使っているユーザーには特におすすめです。

Perplexity AI

「Perplexity AI」は、「会話型検索エンジン」とも呼ばれ、質問に対してWeb上の情報源を明記した形で回答を生成してくれるのが大きな特徴です。

単に答えを生成するだけでなく、その根拠となったウェブサイトへのリンクを提示してくれるため、情報の信頼性を確認しやすく、ファクトチェックの手間を大幅に削減できます。

学術的なリサーチや、信頼性が求められる情報収集の場面で非常に強力なツールとなります。無料版でも十分に活用でき、ChatGPTで得た回答の裏付けを取る、といった使い方も有効です。

Felo

Feloは、リアルタイムの文字起こしと翻訳に特化したAIツールです。特に、会議やインタビューの内容をその場でテキスト化し、さらに多言語に翻訳する能力に優れています。

ChatGPTの音声入力機能は会話がメインですが、Feloはより長時間の音声データを正確に記録・翻訳することに焦点を当てています。

国際的な会議や、外国語のコンテンツを扱う際に非常に役立ちます。ChatGPTが使えない状況で、特に音声関連のタスクを行いたい場合の代替ツールとして非常に有効な選択肢です。

ChatGPTは何回までも快適に使うための注意点とコツ

ChatGPTの回数制限を理解し、代替ツールを知ることも重要ですが、日々の使い方を少し見直すだけで、より快適かつ安全にAIを活用できます。

ここでは、ChatGPTをスムーズに使いこなすための注意点や、知っておくと便利なコツを5つ紹介します。これらのポイントを意識することで、不要なトラブルを避け、AIの能力を最大限に引き出すことができます。

リロード(再読み込み)や連打を避ける

ChatGPTの応答が遅いと感じたときに、焦って何度も同じ質問を送信したり、ブラウザをリロード(再読み込み)したりするのは避けましょう。

これらの行為はサーバーに余計な負荷をかけることになり、短時間でのリクエスト過多と判断されて、一時的にアクセスを制限される原因となります。

応答が生成されるまでには少し時間がかかるものだと理解し、辛抱強く待つことが大切です。もしフリーズしてしまったように見えても、数秒待ってから一度だけリロードを試す程度に留めましょう。

拡張機能や自動化ツールの使いすぎに注意

ブラウザの拡張機能や、ChatGPTとのやり取りを自動化するツールは、使い方によっては非常に便利です。しかし、これらのツールの中には、バックグラウンドで短時間に多くのリクエストを送信するものがあります。

自分では意識していなくても、ツールが原因で利用回数の上限に達してしまったり、APIのレートリミットに引っかかってしまったりすることがあります。

もし原因不明のエラーが頻発するようなら、導入している拡張機能などを一度無効にして、問題が解消されるか確認してみることをお勧めします。

混雑している時間帯を避けて利用する

ChatGPTは世界中で利用されているため、特定の時間帯にアクセスが集中し、サーバーが混雑することがあります。一般的に、多くの人が活動している平日の日中や、米国の夕方から夜にかけての時間帯は、応答が遅くなったり、エラーが発生しやすくなったりする傾向があります。

もし急ぎでない作業であれば、比較的アクセスが少ない早朝や深夜、週末などに利用することで、よりスムーズに動作する可能性があります。

特に無料版を利用している場合は、サーバーの混雑状況がパフォーマンスに影響しやすいため、時間帯を意識すると快適に利用できるかもしれません。

個人情報や機密情報を入力しない

ChatGPTを業務で利用する場合、セキュリティには最大限の注意を払う必要があります。特に無料版や個人向けのPlusプランでは、入力したデータがAIの学習に利用される可能性があります。

氏名、住所、電話番号といった個人情報や、企業の内部情報、顧客データなどの機密情報をプロンプトに含めることは絶対に避けてください。

情報漏洩のリスクを避けるためには、企業向けのEnterpriseプランを利用するか、入力する情報を一般化・匿名化するなどの対策が不可欠です。

生成された情報のファクトチェックを必ず行う

ChatGPTは非常に高度なAIですが、その回答が常に100%正確であるとは限りません。時には、事実と異なる情報や、古い情報をもっともらしく生成してしまうこと(ハルシネーション)があります。

特に、統計データや専門的な情報、固有名詞などを含む回答は、鵜呑みにせず、必ず信頼できる情報源(公式サイト、公的機関の発表、専門家の論文など)で裏付けを取る、いわゆる「ファクトチェック」の習慣をつけましょう。

AIはあくまでアシスタントであり、最終的な判断と責任は利用する人間にあることを忘れないでください。

特にAIのハルシネーションを防ぐプロンプトについては、こちらの記事で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/use-case/chatgpt-prevent-hallucination/

【業種別】ChatGPTは何回まで?賢い活用事例と運用法

ChatGPTの回数制限は、どのような立場で利用するかによって、その向き合い方や対策が異なります。一般企業、教育現場、そして個人事業主やフリーランスでは、それぞれに適した活用法と制限への対処法が存在します。

ここでは、業種や立場別の賢いChatGPT運用法と、回数制限への具体的な対応策を紹介します。

一般企業での利用ルールと制限への対応策

企業でChatGPTを導入する場合、まず明確な利用ガイドラインを策定することが重要です。どの情報を入力して良いか、どの業務で活用するかといったルールを定め、全従業員に周知徹底することで、セキュリティリスクを管理します。

回数制限への対応としては、部署ごとにTeamプランやEnterpriseプランを契約し、十分な利用枠を確保するのが一般的です。特に、APIを利用して社内システムに組み込む場合は、利用量を見積もり、適切な料金プランを選択する必要があります。

また、全社的にプロンプト作成の研修を行うなどして、従業員一人ひとりが効率的にAIを使えるスキルを身につけることも、結果的に無駄な回数消費を抑えることに繋がります。

教育現場での利用制限と効果的な指導法

教育現場でChatGPTを利用する場合、生徒たちが無制限にアクセスできる環境は、思考力の低下を招く懸念もあります。そのため、あえて無料版の回数制限を活用し、「限られた回数の中で、いかに的確な質問をするか」を学ばせるという指導法も有効です。

教師は、生徒に対して、情報の正誤を確かめるファクトチェックの重要性や、AIを思考の補助ツールとして使う方法を教える必要があります。

例えば、レポートのテーマについてAIに壁打ちをさせアイデアを広げる、自分の書いた文章をAIに添削させて表現を学ぶ、といった使い方を推奨することで、AIリテラシーと主体的な学習態度を同時に育てることができます。

個人・フリーランスの制限回避テクニック

個人事業主やフリーランスにとって、コストは重要な問題です。有料のPlusプランは強力ですが、まずは無料ツールを最大限に活用するのが賢い選択です。

例えば、日常的なリサーチやメールの文案作成は無料版のChatGPTやMicrosoft Copilotで行い、より高度な分析や長文コンテンツの作成が必要な時だけ、月額料金を支払ってPlusプランにアップグレードするといった柔軟な使い方が可能です。

また、複数の無料AIツール(Gemini, Claudeなど)をブックマークしておき、一つのツールが制限に達したら別のツールに切り替える、というローテーションを組むことで、コストをかけずに継続的なAI活用が可能になります。

ChatGPTは何回まで?制限に関するよくある質問

ChatGPTの回数制限については、多くのユーザーが疑問を持っています。ここでは、特に頻繁に寄せられる質問とその回答をまとめました。

これらのQ&Aを読むことで、制限に関する細かな疑問点が解消され、より安心してChatGPTを利用できるようになるでしょう。

回数制限はいつリセットされますか?

回数制限のリセットタイミングは、プランやモデルによって異なります。

有料プラン(ChatGPT Plusなど)のGPT-4oモデルの場合、一般的に「制限に達した時点から3時間後」にリセットされることが多いです。これは固定の時間(例:午前0時)ではなく、個々のユーザーの利用状況に応じた流動的なものです。

無料版で高性能モデルの利用上限に達した場合は、「5時間後」など、より長いリセット時間が設定されている場合があります。基本モデルであるGPT-3.5には、現在明確な回数制限はありません。

プランをアップグレードすれば即時解除されますか?

はい、無料プランから有料プラン(ChatGPT Plusなど)にアップグレードした場合、GPT-4oなどの高性能モデルの利用制限は基本的に即時に解除(または大幅に緩和)され、すぐに利用を開始できます。

すでに有料プランを利用していて回数制限に達した場合、さらに上位のプラン(例:PlusからTeamへ)にアップグレードしても、その時点での時間制限がすぐにリセットされるわけではありません。

あくまで、次のリセットタイミングから、新しいプランの利用上限が適用される形になります。

画像生成や音声会話の制限も同様ですか?

はい、基本的に同様の考え方です。画像生成(DALL-E 3)の利用回数は、GPT-4モデルの利用回数の枠内に含まれています。そのため、テキストでの対話と合わせて上限回数がカウントされます。

音声会話機能については、回数ではなく「合計利用時間」で制限がかけられている場合があります。この時間制限も、一定期間(例:1日)が経過するとリセットされる仕組みです。

どちらの機能も、テキスト対話と同様に、プランをアップグレードすることで利用できる上限が増加します。

ChatGPTは何回まで?今後の展望と他AIとの比較

ChatGPTの回数制限は、AI技術の進化と普及に伴い、今後も変化していくことが予想されます。他のAIサービスとの競争も激化しており、各社がユーザーにとってより魅力的な利用条件を提示してくるでしょう。

ここでは、回数制限の今後の動向予測と、他の主要AIとの制限比較について考察します。

今後の回数制限の動向予測

将来的には、AIモデルの処理効率が向上し、サーバーインフラも強化されることで、全体的に回数制限は緩和されていく方向にあると考えられます。

現在のような一律の回数制限ではなく、ユーザーの利用状況に応じた動的な課金モデルや、特定の機能を追加料金で無制限に使えるオプションなどが登場する可能性もあります。

また、より軽量で高速な小規模言語モデル(SLM)の活用が進むことで、無料プランでもさらに多くの機能が、より少ない制限で利用できるようになることが期待されます。

他の主要AIチャットサービスとの制限比較

2025年現在、主要なAIチャットサービスはそれぞれ異なる制限を設けています。

ChatGPT Plusは「3時間80回」程度が目安ですが、Microsoft Copilotは無料で最新モデルを「1日300回」まで利用可能です。Google Geminiも無料版で「1日100回」程度の利用ができます。

Anthropic Claudeは長文読解に強い一方で、無料版の回数制限は利用状況に応じて変動します。このように、各サービスは得意なことやターゲットユーザーが異なるため、回数制限の条件も様々です。一つのサービスに固執せず、目的に応じて複数のサービスを使い分けるのが最も賢い利用法と言えるでしょう。

ChatGPTは何回までかを理解して賢く活用しよう

本記事では、ChatGPTのプランごとの回数制限から、制限の回避方法、代替ツール、そして今後の展望までを網羅的に解説しました。

AI技術が急速に進化する現代において、その能力を最大限に引き出すためには、ツールの特性や制約を正しく理解することが不可欠です。

プランごとの回数制限のポイント再確認

無料プランはGPT-3.5が無制限で使える一方、高性能モデルの利用は限定的です。有料のPlusプランでは、GPT-4oを3時間あたり80回程度利用でき、より専門的な作業に対応できます。

企業向けのEnterpriseプランでは、実質無制限で最高のセキュリティ環境が提供されます。自分の利用頻度や目的に合わせて、これらのプランを適切に選択することが重要です。

制限を意識した効果的な使い方

回数制限を無駄にしないためには、一度のプロンプトで的確な答えを引き出す「明確な指示」が鍵となります。質問を具体的にし、役割や出力形式を指定することで、やり取りの回数を最小限に抑えられます。

また、制限に達した場合は慌てずに時間を待つか、モデルを切り替えたり、CopilotやGeminiといった他の無料AIツールを活用したりすることで、作業を中断させることなく効率的に進めることができます。

自分に合ったプラン選びの重要性

ChatGPTを最大限に活用するためには、最終的に自分自身の使い方に合ったプランを選ぶことが最も重要です。

まずは無料プランで様々な機能を試し、どのような作業にAIが役立つかを体感してみてください。もし、より高度な機能や多くの回数が必要だと感じたら、その時点で有料プランへのアップグレードを検討するのが良いでしょう。

本記事で紹介した知識を活用し、あなたにとって最適な方法でChatGPTを使いこなし、日々の業務や学習の生産性を飛躍的に向上させてください。

ChatGPTの回数制限はなぜ?賢く使う人と損する人の決定的な違い

ChatGPTを使っていて、突然表示される回数制限のメッセージ。作業が中断され、ストレスを感じる方も多いのではないでしょうか。しかし、その制限が、実はあなたの生産性を向上させるための重要なヒントだとしたらどうでしょう。回数制限を単なる障害と捉えるか、使い方を見直すきっかけと捉えるかで、「AIに時間を奪われる人」と「AIで思考を加速させる人」の差が生まれるのです。この記事では、回数制限の裏にある本当の意味を解き明かし、あなたのAI活用を次のレベルへと引き上げるための視点と技術を解説します。

【警告】回数制限にイライラする人が見落としているコスト

「また制限か…」とため息をついてしまう。その気持ちはよく分かります。しかし、そのイライラの裏で、もっと大きなコストが発生している可能性に気づいていますか?ChatGPTに回数制限が設けられているのは、単に技術的な問題だけではありません。

引用元:

ChatGPTに回数制限が設けられている主な理由は、サーバーへの過剰な負荷を防ぎ、全てのユーザーに公平で安定したサービスを提供するためです。(本記事より)

この公平な利用という目的の裏には、私たちユーザー側が受け取るべき重要なメッセージが隠されています。制限を意識せずにAIを使うと、次のようなワナに陥りがちです。

- 質の低いやり取りの繰り返し:曖昧な指示を出し、何度も修正を重ねることで、貴重な利用回数と時間を浪費してしまう。

- 思考のアウトソーシング:とりあえずAIに投げてみる、という癖がつき、自分で深く考える力が鈍化していく。

- 目的の曖昧化:明確なゴールがないまま対話を続けることで、得られた回答をどう活用するのか分からなくなってしまう。

回数制限は、このような非効率な使い方に対する「警告サイン」なのです。このサインを無視し続けると、気づかぬうちにAIに振り回され、生産性が低下するという本末転倒な結果を招きかねません。

【実践】回数制限を「思考の質を高める」機会に変える技術

では、「賢く使う人」は回数制限とどう向き合っているのでしょうか。彼らは制限をポジティブに捉え、一回ごとの対話の質を最大化する「思考のトレーニング」として活用しています。今日から真似できる3つの技術を紹介します。

技術①:一撃で欲しい答えを引き出す「逆算プロンプト」

何度もやり取りするのは、最初の指示が曖見なだからです。最終的に得たいゴールから逆算して、必要な要素をすべてプロンプトに盛り込みましょう。

魔法のプロンプト例:

「あなたはプロのマーケティング担当者です。以下の制約条件に基づき、30代女性向けの新しいスキンケア商品のキャッチコピーを5つ提案してください。制約条件:キーワードは『潤い』『透明感』『時短』。文字数は20文字以内。ターゲットの悩みに寄り添うような、共感を呼ぶトーンでお願いします。」

このように役割、制約条件、トーンなどを明確に指定することで、AIとのすれ違いをなくし、一回の指示で的確な回答を得られます。

技術②:対話を分割して思考を整理する「ステップ思考術」

複雑なタスクを一度に頼むと、AIも混乱し、質の低い回答が返ってくることがあります。タスクを小さなステップに分解し、一つずつクリアしていくことで、思考が整理され、結果的に質の高いアウトプットにつながります。

魔法のプロンプト例:

ステップ1:「市場調査レポートの重要なポイントを3つに要約して。」

ステップ2:「その要約に基づき、商品の強みとなる要素を抽出して。」

ステップ3:「抽出した強みを使って、ターゲットに響くキャッチコピーを考えて。」

一つ一つの対話が思考の節目となり、回数制限を意識することが、かえって論理的な思考プロセスを助けてくれるのです。

技術③:AIの回答を鵜呑みにしない「批判的フィードバック」

AIの回答はあくまでたたき台です。生成された内容に対して、あえて批判的な視点で質問を返すことで、より深い洞察や新しいアイデアを引き出すことができます。

魔法のプロンプト例:

「提案してくれたキャッチコピーについて、もっと改善できる点はありますか?考えられる弱点や、別の切り口があれば指摘してください。」

この一手間が、AIを単なる「答えを出す機械」から「思考を深めるパートナー」へと変え、あなたの創造性を刺激します。回数制限があるからこそ、一回の対話を大切にし、より深く思考する習慣が身につくのです。

まとめ

ChatGPTを業務で活用しようとしても、プランごとの複雑な回数制限や、無料版利用時のセキュリティへの懸念、そして社員がAIを使いこなせないといった課題があり、本格的な導入に踏み切れない企業は少なくありません。有料プランを全社員に提供するのはコストがかかり、かといって無料版では情報漏洩のリスクが拭えないのが現実です。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録の要約、リサーチ業務、企画書のたたき台作成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。複雑なプロンプトを考える必要はありません。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、入力した情報がAIの学習に使われる心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「AIをどう業務に活かせばいいかわからない」という企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、社員のITリテラシーに依存することなく、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。