「ChatGPTを自社の業務に活用したいが、具体的な方法がわからない…。」

「導入による情報漏洩のリスクや、費用対効果が気になって踏み出せない。」

企業のDX推進担当者や経営層の方々の中には、こういった悩みを持っている方も多いのではないでしょうか?

本記事では、企業のChatGPT活用について、業務別の具体的な活用事例40選とプロンプト例、導入を成功させるためのポイント、そして注意すべきセキュリティ対策まで網羅的に解説します。

上場企業をはじめとする多くの企業で導入支援を行ってきた専門家の視点から、明日からすぐに使える実践的な情報だけを厳選しました。

この記事を最後まで読めば、あなたの会社に最適なChatGPTの活用法が見つかり、導入に向けた具体的な第一歩を踏み出せるはずです。

導入を検討する企業が知るべきChatGPTの基礎知識

まず初めに、企業がChatGPTの導入を検討する上で最低限知っておくべき基本的な知識について解説します。

ChatGPTがなぜこれほどまでにビジネスシーンで注目されているのか、その理由や導入のメリット・デメリット、そしてプランによる違いを正しく理解することが、効果的な活用の第一歩となります。

それでは、一つずつ見ていきましょう。

ChatGPTとは?ビジネス利用が加速する理由

ChatGPTとは、OpenAI社が開発した、人間のように自然な対話ができるAIチャットサービスのことです。

ユーザーが入力した質問や指示に対して、まるで人間と話しているかのような自然な文章で回答を生成できる点が最大の特徴です。

ビジネス利用が急速に加速している背景には、その圧倒的な汎用性の高さがあります。

文章作成や要約、翻訳、アイデア出し、データ分析、さらにはプログラミングまで、従来は人間が時間をかけて行っていた様々な知的業務を瞬時に代行できます。

この能力により、多くの企業が業務効率化や生産性向上、新たな価値創造を実現するための強力なツールとして、ChatGPTの導入に注目しているのです。

こちらは、生成AIが世界経済にもたらす年間最大4.4兆ドル規模の経済効果について分析したマッキンゼーのレポートです。合わせてご覧ください。 https://www.weforum.org/stories/2023/07/generative-ai-could-add-trillions-to-global-economy/

企業がChatGPTを導入するメリット・デメリット

企業がChatGPTを導入することには、多くのメリットがある一方で、注意すべきデメリットも存在します。

主なメリットとしては、「業務効率化による生産性向上」「人件費などのコスト削減」「新しいアイデアや戦略の創出支援」などが挙げられます。

定型業務を自動化し、従業員がより付加価値の高いコア業務に集中できる環境を構築できます。

一方で、デメリットとしては、「機密情報や個人情報漏洩のリスク」「AIが誤った情報を生成するハルシネーション」「生成物の著作権問題」などが考えられます。

これらのリスクを理解し、適切な対策を講じながら導入を進めることが極めて重要です。

無料版と法人向け有料プラン(Team/Enterprise)の違い

ChatGPTには個人向けの無料版と、企業利用を想定した法人向けの有料プラン(Team/Enterprise)があります。

両者の最も大きな違いは、セキュリティと管理機能にあります。

無料版では、入力したデータがAIの学習に利用される可能性があり、情報漏洩のリスクが伴います。

対して、法人向け有料プランでは、入力したデータが学習に利用されることはなく、管理者側で利用状況を管理・監視できる機能が備わっています。

また、最新モデルへの優先アクセスや高速な処理速度、より高度なデータ分析機能など、ビジネス利用に特化した多くの利点があります。

企業の機密情報を扱う以上、ビジネスで本格的に活用する際には、セキュリティが担保された法人向け有料プランの選択が必須と言えるでしょう。

ChatGPTの利用料金や無料版と有料版の違いについては、こちらの記事で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/useful/chatgpt-1month/

【業務別】企業のChatGPT活用事例25選とプロンプト例

ここからは、実際の業務シーンでChatGPTをどのように活用できるのか、具体的な事例を25個、簡単なプロンプト例と合わせてご紹介します。

- メールやチャットなど定型文の作成

- 企画書・報告書・議事録などのドキュメント作成

- 長文資料やWebページの要約

- 外国語の翻訳・英文メールの作成

- 記事コンテンツやSNS投稿の作成

- 市場調査・競合リサーチの効率化

- データ分析とレポートの自動生成

- Excelやスプレッドシートの関数作成

- プログラミングのコード生成・デバッグ支援

- 新規事業やサービスのアイデア出し・ブレインストーミング

- タスクの洗い出しとスケジュール管理

- 採用活動におけるリファレンスチェック

- 社内ドキュメントの検索とナレッジ活用

- 業務マニュアルや研修コンテンツの作成

- チャットボットによる顧客対応・社内問い合わせ対応

- 契約書ドラフトの作成とリーガルチェック補助

- 意思決定の支援と戦略立案

- クリエイティブ(画像・広告文)の原案作成

- 商品・サービス説明の自動生成

- 社員教育・研修プログラムの策定

- AIスピーカーとしての活用

- 社内ナレッジの有効活用

- コーディングチェック

- 資料作成の補助

- 出力形式の変更

これらの事例を参考に、自社のどの業務に適用できそうかイメージしてみてください。

メールやチャットなど定型文の作成

日常業務で頻繁に発生する社内外へのメールやチャットの文章作成は、ChatGPTが最も得意とする業務の一つです。

丁寧な言葉遣いが求められる取引先への依頼メール、社内での情報共有、時候の挨拶など、目的や相手、伝えたい要点を指示するだけで、適切な文面のドラフトを瞬時に作成してくれます。

これにより、文章作成にかかっていた時間を大幅に削減し、本来注力すべき業務に時間を使えるようになります。

何度も同じような内容のメールを作成している場合は、テンプレートとして活用することで、さらなる効率化が図れます。

プロンプト例:

「取引先の佐藤様へ、先日依頼した資料の提出期限を3日延長していただくお願いのメールを作成してください。丁寧な表現でお願いします。」

企画書・報告書・議事録などのドキュメント作成

構成や表現に時間がかかる企画書や報告書、議事録といったドキュメント作成も、ChatGPTを活用することで大幅に効率化できます。

例えば、会議の音声を文字起こししたテキストデータを入力し、「この内容を要点をまとめた議事録にしてください」と指示するだけで、整理された議事録の骨子が完成します。

また、「新規事業として、シニア向けオンラインフィットネスサービスの企画書を作成してください。市場背景、ターゲット、サービス内容、収益モデルの項目を含めてください」といった指示で、企画書のたたき台をゼロから作成することも可能です。

これにより、資料作成の時間を短縮し、内容のブラッシュアップに集中できます。

長文資料やWebページの要約

長大なレポートや専門的な内容のWebページを短時間で理解したい場面は少なくありません。

ChatGPTを使えば、そうした長文のテキストやURLを入力するだけで、重要なポイントを抽出した要約を瞬時に生成できます。

「この記事を300字で要約して」「このレポートの結論と重要なポイントを箇条書きで教えて」のように、文字数や形式を指定することも可能です。

業界の最新動向を把握するための情報収集や、海外の文献調査など、大量の情報をインプットする必要がある業務において、圧倒的な時間短縮効果を発揮します。

プロンプト例:

「以下のURLの記事の内容を、3つの要点にまとめて箇条書きで説明してください。[URL]」

外国語の翻訳・英文メールの作成

海外の取引先とのコミュニケーションにおいて、言語の壁は大きな課題です。

ChatGPTは非常に高い精度での翻訳能力を持っており、日本語で作成したメール文を自然なビジネス英語に翻訳したり、逆に受信した英文メールの内容を正確に日本語で把握したりするのに役立ちます。

従来の翻訳ツールにありがちだった不自然な言い回しも少なく、文脈に応じた適切な表現を提案してくれます。

これにより、海外とのやり取りがスムーズになり、グローバルなビジネスチャンスを逃すことなく対応できるようになります。

プロンプト例:

「以下の日本語の文章を、アメリカの取引先に送るための自然なビジネス英語に翻訳してください。『お世話になっております。先日お送りしたお見積もりの件、ご確認いただけましたでしょうか。』」

記事コンテンツやSNS投稿の作成

オウンドメディアの記事作成や、X(旧Twitter)、InstagramなどのSNS投稿文の作成にもChatGPTは活用できます。

ターゲット読者や伝えたいテーマ、キーワードなどを指定することで、読者の興味を引くキャッチーなタイトル案や、記事全体の構成案、具体的な本文まで生成することが可能です。

SNS投稿では、プラットフォームの特性に合わせたトーン&マナーやハッシュタグの提案も行ってくれます。

コンテンツマーケティングやSNS運用にかかるリソースを大幅に削減できるだけでなく、多様な切り口のアイデアを得ることで、コンテンツの質の向上にも繋がります。

プロンプト例:

「20代女性向けのスキンケアに関するブログ記事を作成してください。キーワードは『乾燥肌』『保湿』『オーガニック』です。読者が実践したくなるような、親しみやすい文章でお願いします。」

市場調査・競合リサーチの効率化

新規事業の立ち上げやマーケティング戦略の立案に不可欠な市場調査や競合リサーチも、ChatGPTを使えば効率的に進めることができます。

「日本のフィットネス市場の最新トレンドを教えて」「競合サービスであるA社とB社の強み・弱みを比較して」といった質問を投げかけることで、インターネット上の膨大な情報から関連性の高い情報を収集し、整理して提示してくれます。

Web検索を繰り返して手作業で情報をまとめる手間が省けるため、調査にかかる時間を大幅に短縮できます。

ただし、情報の鮮度や正確性には注意が必要なため、最終的な判断は必ず一次情報源を確認することが重要です。

データ分析とレポートの自動生成

ChatGPTの高度なモデルでは、CSVやExcelなどのファイルをアップロードし、そのデータに関する分析や可視化を行うことができます。

「この売上データから、商品カテゴリー別の月次売上推移を分析し、グラフを作成して」「この顧客アンケートの結果から、満足度に最も影響を与えている要因を特定し、レポート形式でまとめて」といった指示が可能です。

専門的なデータ分析スキルがない担当者でも、データに基づいたインサイトを得やすくなり、迅速な意思決定に繋がります。

定型的なレポート作成業務を自動化することで、分析担当者はより深い考察や戦略立案に時間を割けるようになります。

Excelやスプレッドシートの関数作成

「複数の条件に一致する数値を合計したいけど、どんな関数を使えばいいかわからない」といった経験は誰にでもあるのではないでしょうか。

ChatGPTに、「A列が『東京』で、かつB列が『文房具』である行の、C列の数値を合計するExcel関数を教えて」のように、やりたいことを日本語で説明するだけで、適切な関数を生成してくれます。

複雑な関数を覚える必要がなくなり、Excelやスプレッドシートでの作業効率が飛躍的に向上します。

関数エラーの原因を特定し、修正案を提示させることもできるため、トラブルシューティングの時間も削減できます。

プログラミングのコード生成・デバッグ支援

ITエンジニアにとって、ChatGPTは強力なコーディングアシスタントになります。

「Pythonで、指定したフォルダ内の画像を一括でリサイズするプログラムを書いて」「このJavaScriptのコードがうまく動かない原因を教えて」といった指示で、コードの新規作成や、既存コードのエラー発見(デバッグ)を支援してくれます。

単純なコード生成を任せることで、エンジニアはより複雑な設計やアルゴリズムの開発に集中できます。

また、新しいプログラミング言語を学習する際のサポートツールとしても非常に有効です。

開発スピードの向上と品質の担保に大きく貢献します。

新規事業やサービスのアイデア出し・ブレインストーミング

社内会議で新しいアイデアが出ずに行き詰まってしまうことがあります。

そんな時、ChatGPTは優れたブレインストーミングのパートナーになります。

「当社の強みである『高い技術力』と社会課題である『高齢化』を組み合わせた新規事業のアイデアを10個出して」「若者向けの新しい飲食店のコンセプトを、斬新な切り口で5つ提案して」のように、多様な視点からアイデアを生成させることができます。

人間だけでは思いつかないようなユニークな発想を得るきっかけとなり、イノベーションの創出を促進します。

アイデアの壁打ち相手として活用することで、企画の質をさらに高めることができます。

タスクの洗い出しとスケジュール管理

プロジェクトを始める際、必要なタスクを漏れなく洗い出し、スケジュールを立てるのは大変な作業です。

ChatGPTに、「新製品のローンチイベントを開催するためのタスクをすべて洗い出して、WBS(作業分解構成図)形式で整理して」「このタスクリストを元に、来週末までの実行可能なスケジュールを作成して」と指示することで、プロジェクト管理を効率化できます。

タスクの抜け漏れを防ぎ、現実的なスケジュールを組む手助けとなります。

プロジェクトマネージャーの負担を軽減し、計画段階の精度を高めることができます。

採用活動におけるリファレンスチェック

採用候補者の経歴や人柄を客観的に把握するために行うリファレンスチェックにおいて、質問項目の作成をChatGPTに任せることができます。

「ITエンジニア職の採用候補者に対するリファレンスチェックで、前職の上司に確認すべき質問項目を10個作成してください。特にチームワークと技術力に関する質問を重点的に含めてください」と指示すれば、的確な質問リストを作成できます。

これにより、採用担当者は質の高いヒアリングに集中でき、候補者の適性をより深く見極めることが可能になります。

面接官のスキルに依存しない、標準化された質の高い採用プロセスを実現できます。

社内ドキュメントの検索とナレッジ活用

多くの企業では、社内サーバーやクラウド上に膨大な量のドキュメントが蓄積されていますが、必要な情報を探し出すのに苦労することが少なくありません。

ChatGPTを社内データと連携させることで、「〇〇という製品の最新の仕様書はどこにある?」「昨年のマーケティング会議の議事録を要約して」といった自然言語での問い合わせに対して、該当するドキュメントを探し出し、要約して回答するシステムを構築できます。

これにより、社員が必要な情報に迅速にアクセスできるようになり、社内に眠るナレッジ(知識)が有効活用され、組織全体の生産性向上に繋がります。

業務マニュアルや研修コンテンツの作成

業務マニュアルや新人研修用のコンテンツ作成は、担当者にとって時間と手間のかかる作業です。

ChatGPTを使えば、「新入社員向けの、経費精算システムの利用マニュアルを作成してください。スクリーンショットを挿入する箇所も示してください」「ビジネスマナー研修のコンテンツ案を、1日のタイムスケジュール形式で作成して」といった指示で、質の高いドラフトを短時間で作成できます。

マニュアルや研修内容の標準化が図れるだけでなく、作成担当者の負担を大幅に軽減できます。

内容の更新や改善も容易になるため、常に最新の状態を保つことができます。

チャットボットによる顧客対応・社内問い合わせ対応

Webサイトの問い合わせ対応や、社内の人事・総務部門への定型的な質問対応は、チャTボットに任せることで大幅な効率化が可能です。

ChatGPTをベースとした高機能なチャットボットを導入すれば、「よくある質問」に対して24時間365日、自動で回答できます。

従来のシナリオ型チャットボットと異なり、多少曖昧な表現でもユーザーの意図を汲み取って柔軟な回答ができるため、顧客満足度や従業員満足度の向上に繋がります。

担当者は、人による対応が必要な複雑な問い合わせに集中できます。

契約書ドラフトの作成とリーガルチェック補助

契約書の作成やレビューは、法務部門の専門的な業務ですが、ChatGPTはその補助ツールとして活用できます。

「業務委託契約書のドラフトを作成してください。成果物の権利帰属と秘密保持義務の条項を必ず含めてください」といった指示で、基本的な契約書の雛形を作成できます。

また、既存の契約書を読み込ませ、「この契約書に、当社の立場から見て不利になりそうな条項はありますか?」と質問することで、潜在的なリスクを洗い出す手助けにもなります。

ただし、AIの回答はあくまで補助的なものであり、最終的な判断は必ず弁護士などの専門家が行う必要があります。

意思決定の支援と戦略立案

経営層や管理職が重要な意思決定を行う際、客観的なデータや多角的な視点が必要となります。

ChatGPTは、そのための情報収集や分析のパートナーとして機能します。

「当社の事業拡大において、A案とB案のそれぞれのメリット・デメリットを整理し、判断材料を提示して」「市場データに基づき、今後3年間のマーケティング戦略の方向性を3つ提案して」のように、戦略立案の壁打ち相手として活用できます。

複雑な問題に対して、論点を整理し、考えられる選択肢を提示させることで、より質の高い、データドリブンな意思決定を支援します。

クリエイティブ(画像・広告文)の原案作成

マーケティングや広告宣伝において、人々の心に響くクリエイティブを生み出すことは非常に重要です。

ChatGPTは、広告キャンペーンのコンセプトやキャッチコピー、Web広告のテキスト、さらにはDALL-Eなどの画像生成AIと連携して広告バナーの画像案まで、多様なクリエイティブの原案を作成できます。

「30代男性向けの新しいエナジードリンクのキャッチコピーを10個考えて」「夏休みの家族旅行をテーマにした、Instagram広告の画像案を説明して」といった指示が有効です。

これにより、クリエイターはアイデア出しの時間を短縮し、より洗練された表現を追求することに集中できます。

商品・サービス説明の自動生成

ECサイトの商品説明文や、サービスの紹介ページのライティングは、数が多いと大変な作業になります。

ChatGPTに、商品の特徴やスペック、ターゲット顧客などの情報を与えることで、魅力的で分かりやすい商品説明文を自動生成させることができます。

「このスマートフォンの特徴(高画質カメラ、長時間バッテリー、軽量設計)を元に、20代の女性に響くような商品説明文を作成してください」といった指示で、ターゲットに合わせた文章を作成できます。

これにより、Webサイト制作や更新の工数を削減し、スピーディーな情報発信が可能になります。

社員教育・研修プログラムの策定

企業の成長には、継続的な社員教育が不可欠です。

ChatGPTを活用すれば、自社の課題や育成したい人材像に合わせて、効果的な研修プログラムを策一から策定することができます。

「若手社員のリーダーシップを育成するための、3ヶ月間の研修プログラムを設計してください。オンライン研修と集合研修を組み合わせた内容でお願いします」と指示すれば、具体的なカリキュラム案や研修目標、評価方法まで提案してくれます。

人事担当者の企画業務をサポートし、より戦略的で質の高い人材育成を実現します。

AIスピーカーとしての活用

ChatGPTは、テキストだけでなく音声での対話も可能です。

この機能を活用し、社内会議のファシリテーターや、アイデア出しの壁打ち相手としてAIスピーカーのように利用することができます。

会議の参加者が自由に意見を言うと、ChatGPTがそれらをリアルタイムで整理し、議論の要点をまとめたり、新たな論点を提示したりします。

人間関係のしがらみなく、中立的な立場で議論を活性化させる触媒としての役割が期待できます。

より建設的で生産性の高い会議運営を支援します。

社内ナレッジの有効活用

企業内には、過去のプロジェクト報告書や業務日報、議事録など、貴重な知識(ナレッジ)が眠っています。

これらの膨大な社内ドキュメントをChatGPTに学習させることで、社員が知りたい情報を自然言語で質問するだけで、関連する情報を探し出し、要約して教えてくれる「社内版ChatGPT」を構築できます。

「過去の〇〇プロジェクトで発生した課題と、その解決策を教えて」といった質問に即座に回答できるようになり、組織全体の知識レベルの底上げと業務の属人化解消に貢献します。

コーディングチェック

プログラミングの品質を担保するためには、第三者によるコードレビューが重要です。

ChatGPTは、記述されたコードを読み込み、潜在的なバグや非効率な記述、セキュリティ上の脆弱性などを指摘するコードチェッカーとして機能します。

「このPythonコードに、パフォーマンスを低下させる可能性のある箇所はありますか?」と尋ねることで、人間の目では見逃しがちな問題を特定する手助けとなります。

開発プロセスに組み込むことで、手戻りを減らし、ソフトウェアの品質とセキュリティを向上させることができます。

資料作成の補助

プレゼンテーション資料の作成において、構成を考えたり、各スライドに記載するテキストを考えたりするのは時間がかかります。

ChatGPTに、「ChatGPTの企業活用をテーマにしたプレゼン資料の構成案を10スライドで作成して」と依頼すれば、タイトル、目次、各スライドの見出しと要点をまとめた構成案を提示してくれます。

さらに、「このスライドの本文を、箇条書きで分かりやすくまとめて」といった指示で、具体的なテキストを作成することも可能です。

資料作成の初期段階にかかる時間を大幅に削減し、デザインや発表の練習など、より重要な作業に時間を割けるようになります。

出力形式の変更

ChatGPTは、情報を様々な形式で出力させることができます。

例えば、長文のレポートを読み込ませて、「この内容を、箇条書きで要約して」「この情報を表形式(テーブル)で整理して」「このプロセスのフローチャートを作成するためのテキストをMermaid記法で出力して」といった指示が可能です。

情報を最適な形式に変換することで、理解を深めたり、他のドキュメントに転記しやすくなったりします。

情報の整理や再利用が容易になり、業務の生産性を高めることができます。

【業界・ジャンル別】企業のChatGPT導入成功事例15選

次に、実際にChatGPTを導入し、具体的な成果を上げている企業の成功事例を業界別に15個ご紹介します。

自社と同じ業界や、似たような課題を抱える企業の事例を参考にすることで、より具体的な活用イメージを掴むことができるでしょう。

- 【金融業界】三菱UFJフィナンシャル・グループ|全社員への展開

- 【金融業界】大和証券グループ|月22万時間の業務削減

- 【保険業界】|事故対応サービスの品質向上

- 【メーカー】パナソニックコネクト|全従業員がAIアシスタントを利用

- 【メーカー】サントリー|アイデアをもとにCM制作

- 【教育業界】学研メソッド|生徒への個別アドバイスに活用

- 【IT業界】GMOインターネットグループ|グループ横断の専門組織を設立

- 【人材業界】ビズリーチ|独自AIモデルと組み合わせた新サービス提供

- 【不動産業界】|物件案内の自動生成

- 【自動車業界】|技術文書の翻訳と要約

- 【旅行業界】|旅行プランのパーソナライズ提案

- 【医療・健康業界】|論文リサーチと診断支援

- 【法律業界】|判例検索と契約書レビュー

- 【マーケティング業界】|広告コピーとペルソナ分析

- 【エンタメ業界】|シナリオ作成とコンテンツ企画

これらの事例から、ChatGPTがもたらすビジネスインパクトの大きさを感じ取ってください。

【金融業界】三菱UFJフィナンシャル・グループ|全社員への展開

三菱UFJフィナンシャル・グループは、Azure OpenAI Serviceを利用した独自の対話AI「Copilot for MUG」を開発し、グループ全社員約10万人を対象に提供を開始しました。

企画書やメール文面の作成、プログラミングのコード生成、情報収集など、幅広い業務での活用を推進しています。

金融機関として最も重要視されるセキュリティを確保した環境で、全社員が生成AIを活用できる体制を整えたことは、日本の大企業における先進的な事例と言えます。

この取り組みにより、全社的な業務効率化と生産性向上を目指しています。

【金融業界】大和証券グループ|月22万時間の業務削減

大和証券グループでは、全社員約1万5000人を対象にChatGPTを導入し、月間で22万時間もの業務時間削減に成功したと発表しています。

主に、資料作成、情報収集、翻訳、議事録作成などの定型的な事務作業に活用されています。

特に、従来は数時間かかっていた市場動向に関するレポート作成が、数十分に短縮されるなど、劇的な効果が生まれています。

この成功を受けて、今後は顧客向けサービスの向上など、より付加価値の高い領域での活用も検討しており、金融業界におけるAI活用の可能性を大きく広げています。

【保険業界】|事故対応サービスの品質向上

損害保険業界では、自動車事故の際の対応業務にChatGPTを活用する動きが広がっています。

事故の状況報告書や顧客との過去のやり取りといった膨大なテキストデータをChatGPTに読み込ませ、最適な対応方法や過去の類似事例を瞬時に提示させることで、担当者の業務を支援します。

これにより、経験の浅い担当者でもベテランと同等の質の高い対応が可能になり、顧客満足度の向上に繋がります。

また、保険金査定のプロセスを迅速化し、顧客への支払いを早める効果も期待されています。

【メーカー】パナソニックコネクト|全従業員がAIアシスタントを利用

パナソニック コネクトは、国内の全従業員約1万2500人を対象に、マイクロソフト社のAzure OpenAI Serviceを基盤とした独自のAIアシスタント「ConnectAI」を導入しました。

従業員は、このAIアシスタントを使って、資料の要約、企画書のアイデア出し、プログラミングのサポートなど、日々の業務を効率化しています。

同社は、AIを「従業員の副操縦士(Copilot)」と位置づけ、単なる業務効率化ツールとしてだけでなく、従業員の創造性を引き出し、新たな価値を生み出すためのパートナーとして活用することを推進しています。

【メーカー】サントリー|アイデアをもとにCM制作

サントリー食品インターナショナルは、ChatGPTが生成したアイデアを元に、主力商品「サントリー天然水」のWeb CMを制作し、話題となりました。

「天然水の新しい飲み方を提案するCMのアイデア」といったテーマでChatGPTと対話を重ね、そこから得られたユニークなコンセプトを元に、プロのクリエイターが映像化しました。

この事例は、ChatGPTが単なる文章作成ツールにとどまらず、クリエイティブな発想の源泉となり得ることを示しています。

AIと人間の協業による、新しいコンテンツ制作の可能性を提示した好例です。

【教育業界】学研メソッド|生徒への個別アドバイスに活用

学習塾を運営する学研メソッドでは、生徒一人ひとりの学習履歴やテスト結果をChatGPTに分析させ、個別最適化された学習アドバイスや弱点克服のための練習問題を生成する実証実験を行っています。

AIが生徒の理解度に合わせて「次はこの問題を解いてみよう」「この単元を復習すると良いよ」といったパーソナライズされた指導を行うことで、講師は生徒との対話やモチベーション向上といった、より人間的な役割に集中できます。

これにより、学習効果の最大化と、講師の業務負担軽減の両立を目指しています。

【IT業界】GMOインターネットグループ|グループ横断の専門組織を設立

GMOインターネットグループは、グループ全体で生成AIの活用を推進するため、専門組織「GMO生成AIラボ」を設立しました。

この組織を中心に、ChatGPTをはじめとする最新のAI技術に関する情報収集や研究開発、グループ各社への導入支援を行っています。

具体的な活用例としては、プログラミングの効率化、マーケティングコンテンツの作成、顧客サポートの自動化などが挙げられます。

全社的にAIリテラシーを高め、あらゆる事業領域でAIを活用することで、競争優位性を確立することを目指しています。

【人材業界】ビズリーチ|独自AIモデルと組み合わせた新サービス提供

人材サービスのビズリーチは、自社が保有する膨大なキャリアデータとChatGPTなどの大規模言語モデルを組み合わせ、新たなサービスの開発を進めています。

例えば、求職者が自身の経歴を入力すると、AIがその内容を分析し、強みや市場価値を可視化したり、最適な職務経歴書の書き方を提案したりする機能が考えられます。

採用企業側にとっても、求める人材像に合致する候補者をAIが推薦してくれるなど、マッチング精度の向上が期待されます。

AIを活用して、人材市場の非効率を解消し、より良いキャリアの選択肢を提供することを目指しています。

【不動産業界】|物件案内の自動生成

不動産業界では、物件の基本情報(所在地、間取り、築年数、最寄り駅など)を入力するだけで、顧客の心に響く魅力的な紹介文を自動生成するツールにChatGPTが活用されています。

「ファミリー層向け」「単身者向け」など、ターゲットに合わせて文章のトーンを変えることも可能です。

これにより、営業担当者は物件の広告作成にかかる時間を大幅に削減し、顧客への内見案内や提案といったコア業務に集中できるようになります。

物件登録のスピードが上がり、機会損失を防ぐ効果も期待できます。

【自動車業界】|技術文書の翻訳と要約

グローバルに事業を展開する自動車メーカーにとって、各国の言語で書かれた膨大な技術文書やマニュアルの管理は大きな課題です。

ChatGPTの高い翻訳・要約能力を活用することで、これらの文書を必要な言語に迅速かつ正確に翻訳したり、長文のレポートから重要なポイントを抽出したりすることが可能になります。

これにより、世界中のエンジニアが必要な情報に素早くアクセスできるようになり、開発スピードの向上や国際的な連携の強化に繋がります。

【旅行業界】|旅行プランのパーソナライズ提案

旅行業界では、顧客の要望に応じてパーソナライズされた旅行プランを提案するサービスにChatGPTが活用され始めています。

顧客が「夫婦二人で、歴史とグルメを楽しめる3泊4日の国内旅行」といった曖昧な要望をチャットで入力すると、AIがその意図を汲み取り、具体的な行き先や観光スポット、ホテル、レストランなどを組み合わせた旅行プランのたたき台を提案します。

従来は旅行代理店の担当者が時間をかけて行っていたヒアリングとプランニングのプロセスを効率化し、顧客満足度の高い、オーダーメイドの旅行体験を提供できるようになります。

【医療・健康業界】|論文リサーチと診断支援

医療分野では、医師の研究活動や診断の支援ツールとしてChatGPTの活用が期待されています。

世界中で発表される膨大な数の医学論文の中から、特定の症状や疾患に関連する最新の研究成果を瞬時に検索し、要約させることができます。

これにより、医師は常に最新の知見に基づいた治療を行うことができます。

また、患者の症状や検査データを入力し、考えられる病名の候補や、追加で必要な検査項目をAIに提示させることで、診断の精度を高める補助ツールとしての研究も進んでいます。

ただし、最終的な診断は必ず医師が行う必要があります。

【法律業界】|判例検索と契約書レビュー

法律業界では、弁護士の業務を効率化する「リーガルテック」の領域でChatGPTの活用が進んでいます。

過去の膨大な判例データベースから、現在扱っている事件に関連する判例を瞬時に探し出すことができます。

また、契約書レビューの際には、AIが不利な条項や欠落している条項を指摘し、修正案を提示することで、弁護士のレビュー作業を補助します。

これにより、弁護士はより複雑な法的判断や戦略立案に時間を割くことができ、法的サービスの質の向上と効率化に繋がります。

【マーケティング業界】|広告コピーとペルソナ分析

マーケティング業界では、広告キャンペーンの成果を左右する広告コピーの作成や、ターゲット顧客像(ペルソナ)の分析にChatGPTが活用されています。

商品情報とターゲット層を指示するだけで、多様な切り口の広告コピー案を大量に生成し、A/Bテストを効率的に行うことができます。

また、顧客アンケートやSNS上の口コミデータを分析させ、具体的なペルソナ像や顧客インサイトを抽出することも可能です。

データに基づいた、より効果的なマーケティング戦略の立案を支援します。

【エンタメ業界】|シナリオ作成とコンテンツ企画

ゲームやアニメ、映画などのエンターテイメント業界では、ストーリーのプロットやキャラクター設定、セリフの作成など、コンテンツ企画の初期段階でChatGPTが活用されています。

「近未来の東京を舞台にした、探偵もののゲームシナリオのあらすじを考えて」「主人公のライバルとなる、クールで皮肉屋なキャラクターのセリフを5つ作成して」といった指示で、クリエイターの創造性を刺激するアイデアの種を提供します。

AIとの対話を通じてアイデアを膨らませることで、これまでにない新しい物語やコンテンツを生み出すきっかけとなっています。

企業がChatGPT導入で得る具体的な効果とビジネスへの変化

ChatGPTを企業活動に導入することで、具体的にどのような効果が期待できるのでしょうか。

ここでは、多くの企業が実感している4つの主要な効果と、それがビジネス全体にどのような変化をもたらすのかについて解説します。

これらの効果を理解することで、自社における導入の目的をより明確にすることができます。

それでは、一つずつ見ていきましょう。

圧倒的な業務時間の削減と生産性向上

ChatGPT導入による最も直接的で分かりやすい効果は、業務時間の大幅な削減です。

メール作成、資料作成、情報収集、議事録作成といった、これまで人間が多くの時間を費やしてきた定型的な業務をAIに任せることで、従業員一人ひとりの作業時間を短縮できます。

削減できた時間は、より創造性が求められる企画立案や、顧客との対話、高度な意思決定など、人間にしかできない付加価値の高い業務に振り分けることが可能になります。

結果として、組織全体の生産性が飛躍的に向上し、企業の競争力強化に直結します。

人件費をはじめとする業務コストの削減

業務時間の削減は、人件費をはじめとする様々な業務コストの削減にも繋がります。

例えば、これまで外部の業者に委託していた翻訳業務やコンテンツ作成業務を内製化できれば、外注コストを削減できます。

また、顧客からの定型的な問い合わせにチャットボットで対応することで、コールセンターのオペレーターの人員を最適化することも可能です。

残業時間の削減による人件費の抑制効果も期待できます。

このように、ChatGPTは、直接的・間接的に企業のコスト構造を改善し、収益性の向上に貢献します。

革新的なアイデア創出の促進

ChatGPTは、単なる効率化ツールではありません。

企業のイノベーションを促進する強力な触媒となり得ます。

新規事業のブレインストーミングや、新しいマーケティング施策のアイデア出しにおいて、ChatGPTは人間だけでは思いつかないような多様な視点や斬新な切り口を提供してくれます。

AIが提示した無数のアイデアの種を元に、人間が議論を深め、磨き上げていくことで、これまでにない革新的な製品やサービスが生まれる可能性が高まります。

AIとの協業は、組織の創造性を刺激し、持続的な成長の原動力となります。

従業員の労働環境改善とコア業務への集中

単純作業や繰り返し作業から解放されることは、従業員のエンゲージメントや満足度の向上に大きく貢献します。

退屈な作業に費やしていた時間が減り、自身の専門性やスキルを活かせる、より面白くやりがいのあるコア業務に集中できるようになるためです。

これにより、仕事に対するモチベーションが高まり、離職率の低下にも繋がる可能性があります。

ChatGPTの導入は、従業員がより人間らしく、創造的に働ける環境を構築するための重要な一手となり、優秀な人材の確保・定着という観点からも企業にとって大きなメリットがあります。

企業のChatGPT活用を成功に導く4つの重要ポイント

ChatGPTを導入さえすれば、自動的に成果が上がるわけではありません。

その効果を最大限に引き出し、ビジネスの成功に繋げるためには、戦略的なアプローチが不可欠です。

ここでは、企業のChatGPT活用を成功に導くために特に重要となる4つのポイントを解説します。

- 導入目的を明確にし、対象業務を洗い出す

- プロンプトの最適化とテンプレート化を進める

- スモールスタートで試行錯誤を繰り返しながら展開する

- RPAなど他ツールと組み合わせて自動化を推進する

これらのポイントを押さえ、計画的に導入を進めていきましょう。

ポイント1:導入目的を明確にし、対象業務を洗い出す

まず最も重要なのは、「何のためにChatGPTを導入するのか」という目的を明確にすることです。

「生産性を30%向上させる」「顧客満足度を10%高める」といった具体的な目標を設定し、その目標を達成するために、どの部署の、どの業務にChatGPTを活用するのが最も効果的かを検討します。

例えば、営業部門の「提案書作成時間の長さ」が課題であれば、そこを最初のターゲットに設定します。

目的が曖昧なまま導入を進めても、現場で使われずに形骸化してしまうだけです。

最初に目的と対象業務をしっかりと定義することが、成功への第一歩となります。

ポイント2:プロンプトの最適化とテンプレート化を進める

ChatGPTから質の高い回答を引き出すためには、「プロンプト」と呼ばれる指示・命令文の質が極めて重要になります。

曖昧なプロンプトでは、期待通りの成果物は得られません。

そのため、各業務において、誰が使っても安定して高い成果を出せるような「最適なプロンプト」を見つけ出し、それをテンプレートとして社内で共有する仕組みを作ることが効果的です。

例えば、「メール作成用プロンプト」「議事録要約用プロンプト」といった形でテンプレートを整備し、社内のポータルサイトなどで共有すれば、全社的な活用レベルの底上げが図れます。

ポイント3:スモールスタートで試行錯誤を繰り返しながら展開する

いきなり全社的にChatGPTを導入するのは、リスクが高く、現場の混乱を招く可能性があります。

まずは、特定の部署や特定の業務に限定して試験的に導入する「スモールスタート」が推奨されます。

その小さな範囲で、どのようなプロンプトが有効か、どのような業務フローに組み込むのが良いか、といった試行錯誤を繰り返しながら、成功パターンやノウハウを蓄積していきます。

そこで得られた成功事例をモデルケースとして、徐々に他の部署へと横展開していくことで、着実に、かつスムーズに全社的な活用を広げていくことができます。

ポイント4:RPAなど他ツールと組み合わせて自動化を推進する

ChatGPTの価値をさらに高めるためには、RPA(Robotic Process Automation)などの他のツールと組み合わせることが非常に有効です。

例えば、RPAを使って受信メールの中から特定のキーワードを含むものを抽出し、その内容をChatGPTに要約させ、要約結果をチャットツールに自動で通知する、といった一連の業務フローを自動化できます。

ChatGPTが「脳」のように思考・判断を行い、RPAが「手足」のように定型的なPC操作を実行することで、単体で利用するよりもはるかに高度で広範囲な業務自動化が実現できます。

企業がChatGPT導入時に注意すべき点とセキュリティ対策

ChatGPTは非常に便利なツールですが、企業として利用する際には、そのリスクを正しく理解し、適切な対策を講じることが不可欠です。

特に、情報漏洩や誤った情報の利用は、企業の信頼を大きく損なう事態に繋がりかねません。

ここでは、企業がChatGPTを導入する際に必ず注意すべき4つの点と、その具体的なセキュリティ対策について解説します。

安全な活用体制を構築するための参考にしてください。

情報漏洩のリスク|機密情報・個人情報は入力しない

ChatGPTを利用する上で最も注意すべきは、情報漏洩のリスクです。

特に無料版のChatGPTでは、入力した情報がAIの学習データとして利用される可能性があるため、企業の機密情報(新製品情報、財務データなど)や、顧客・従業員の個人情報を絶対に入力してはいけません。

対策としては、まずセキュリティが確保された法人向け有料プラン(Team/Enterprise)を利用することが大前提となります。

その上で、社内ルールとして、入力してはいけない情報の種類を明確に定義し、全従業員に周知徹底することが重要です。

情報の正確性|ハルシネーション(嘘の回答)を鵜呑みにしない

ChatGPTは、時として事実に基づかない、もっともらしい嘘の情報を生成することがあり、これは「ハルシネーション」と呼ばれています。

ChatGPTが生成した情報を、事実確認(ファクトチェック)をしないまま、外部向けの資料や顧客への回答に利用してしまうと、企業の信用を著しく損なう可能性があります。

対策としては、AIの回答はあくまで「下書き」や「たたき台」と位置づけ、特に数値データや固有名詞、専門的な情報については、必ず信頼できる情報源(公式サイトや公的機関の発表など)で裏付けを取ることを徹底する必要があります。

こちらはAIのハルシネーションを防ぐプロンプトについて解説した記事です。合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/use-case/chatgpt-prevent-hallucination/

著作権侵害のリスク|生成物のファクトチェックと法的調査を徹底する

ChatGPTが生成した文章やアイデアが、既存の書籍やWebサイト上のコンテンツと意図せず類似してしまい、著作権を侵害してしまうリスクがあります。

特に、生成されたコンテンツをブログ記事や広告など、商用目的で利用する場合には細心の注意が必要です。

対策としては、生成された文章をそのまま利用するのではなく、必ずコピーコンテンツチェックツールなどを用いて、既存の著作物との類似度を確認することが重要です。

また、商用利用の範囲やリスクについては、法務部門や弁護士などの専門家に相談し、法的な観点からのチェックを行うことが不可欠です。

こちらは、文化庁が公表しているAIと著作権の関係に関する考え方をまとめた公式資料です。合わせてご覧ください。 https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/pdf/94037901_01.pdf

活用範囲の最適化|ChatGPTに任せるべき業務を見極める

ChatGPTは万能ではありません。

創造性や倫理的な判断、最終的な意思決定、そして顧客との感情的なコミュニケーションなど、人間にしかできない、あるいは人間がやるべき業務も数多く存在します。

何でもかんでもAIに任せようとするのではなく、ChatGPTが得意な「情報収集」「文章生成」「定型業務」といった領域と、人間が担うべき「高度な判断」「責任を伴う業務」とを明確に切り分け、最適な役割分担を見極めることが重要です。

AIをあくまで人間の能力を拡張するための「アシスタント」と位置づけ、適材適所で活用することが、導入効果を最大化する鍵となります。

企業の競争力を高めるChatGPTの未来と効果的な学び方

最後に、これからのビジネス環境においてChatGPTがどのような重要性を持つのか、そして企業としてどのようにAI活用スキルを全社的に高めていくべきかについて解説します。

生成AIの活用は、もはや一部の先進的な企業だけのものではありません。

あらゆる企業にとって、競争力を維持・向上させるための必須スキルとなりつつあります。

効果的な学び方とツールの選び方を理解し、未来に向けた準備を進めましょう。

今後のビジネスにおけるChatGPTの重要性と発展

今後、ChatGPTをはじめとする生成AIは、OSやインターネットのように、ビジネスを行う上での「当たり前のインフラ」になっていくと予測されます。

AIを使いこなせる企業とそうでない企業との間には、生産性や創造性の面で大きな格差(AIデバイド)が生まれるでしょう。

そのため、早期にAI活用のノウハウを蓄積し、全社的な活用体制を構築することは、将来にわたる企業の競争優位性を確保する上で極めて重要です。

今後もAI技術は驚異的なスピードで進化を続けます。

この変化の波に乗り遅れないよう、常に最新の動向を注視し、積極的に活用していく姿勢が求められます。

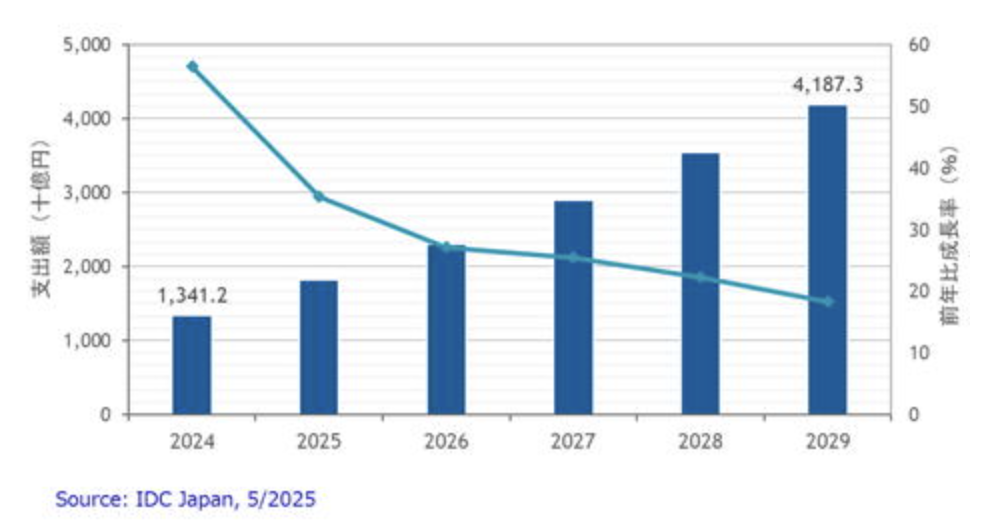

こちらは、IDC Japanによる国内AIシステム市場の規模が2029年に4兆円を超えると予測したレポートです。合わせてご覧ください。 https://dcross.impress.co.jp/docs/news/004015.html

全社的なAIリテラシー向上のための研修・学習方法

一部の詳しい社員だけがAIを使えるという状況では、組織全体の力にはなりません。

全社員のAIリテラシーを底上げすることが重要です。

具体的な方法としては、まずChatGPTの基本的な使い方や、企業の活用事例、プロンプト作成のコツなどを学ぶ社内研修や勉強会を定期的に開催することが有効です。

また、eラーニングコンテンツを導入し、社員が自分のペースで学べる環境を整えるのも良いでしょう。

さらに、社内での活用事例や成功体験を共有する場を設け、互いに学び合える文化を醸成することも、全社的なスキルアップに繋がります。

自社に最適なChatGPT活用サービス・ツールの選び方

現在、ChatGPTのAPIを利用した、様々な業界・業務特化型のAIサービスやツールが登場しています。

自社でゼロから活用方法を模索するのも一つの手ですが、こうした既存のサービスを導入することで、より迅速かつ効果的にAI活用の恩恵を受けることができます。

サービスを選ぶ際のポイントとしては、「自社の業界・業務との親和性」「セキュリティ対策の信頼性」「導入・運用サポートの手厚さ」「他のシステムとの連携のしやすさ」などが挙げられます。

複数のサービスを比較検討し、無料トライアルなどを活用しながら、自社の課題解決に最も貢献してくれるツールを見極めることが重要です。

あなたの会社は大丈夫?ChatGPT導入で「成功する企業」と「失敗する企業」の分岐点

「とりあえずChatGPTを導入すれば業務が効率化するだろう」——。もしそうお考えなら、少し立ち止まる必要があります。実は、その活用法を一つ間違えるだけで、組織全体の思考力が低下し、逆に競争力を失うリスクさえあるのです。スタンフォード大学をはじめとする研究機関の調査では、生成AIが企業の生産性を劇的に向上させる可能性が示されています。しかし、その恩恵を受けられるのは、AIを単なる「効率化ツール」ではなく、「組織の知能を拡張するパートナー」として捉えた企業だけです。この記事では、最新の研究結果を基に、「失敗する企業」の共通点と、「成功する企業」が実践するAIとの協業術を解説します。

【警鐘】その使い方では「思考停止組織」になってしまうかもしれない

AIに業務を「丸投げ」するだけでは、組織は賢くなりません。むしろ、従業員が自ら考える機会を奪い、指示待ちの状態を生み出す危険性があります。AIの答えを無批判に受け入れる「思考の外部委託」が常態化すると、次のような組織的なリスクが懸念されます。

- 課題発見能力の低下:AIが提示した分かりやすい答えに満足し、「なぜそうなったのか」「他に方法はないか」と深く掘り下げる力が衰えます。

- ノウハウが蓄積されない:AIに頼って得た成果は、個人のスキルや組織の知識として定着しづらくなります。

- 新たなアイデアが生まれない:脳が「省エネモード」に慣れてしまい、ゼロから価値を生み出す創造性が枯渇します。

便利なツールに依存するうち、企業経営の根幹であるはずの「自ら考え、解決する力」が失われていくのです。

引用元: スタンフォード大学人間中心AI研究所(HAI)が発行した「AI Index Report 2024」では、AIが経済に与える影響として生産性向上の一方で、スキルの陳腐化や格差拡大のリスクも指摘されています。(Stanford University Human-Centered Artificial Intelligence. “Artificial Intelligence Index Report 2024” 2024年)

【実践】AIを「最強の経営参謀」に変える3つの協業術

では、「成功する企業」はChatGPTをどのように活用しているのでしょうか。彼らはAIを「答えを出す機械」ではなく、「組織の思考を加速させる触媒」として利用しています。ここでは、今日から実践できる3つの賢い使い方を紹介します。

使い方①:あえて「批判的なコンサルタント」役を依頼する 自社の戦略や企画の弱点は、内部の人間だけでは気づきにくいものです。そこで、ChatGPTに客観的かつ批判的な視点を提供するパートナー役を任せましょう。

プロンプト例: 「あなたは経験豊富な経営コンサルタントです。当社の新サービス(〇〇)の事業計画について、考えられるリスクや弱点を最も厳しい視点から3つ指摘してください。」

これにより、思考の死角がなくなり、より実行性の高い戦略を練り上げる力が組織全体で鍛えられます。

使い方②:業務プロセスを「再設計」させる 既存の業務フローをAIに分析させ、非効率な点を洗い出し、改善案を提案させることで、根本的なDXを推進できます。

プロンプト例: 「当社の現在の請求書処理プロセスは以下の通りです。[プロセスの詳細を記述]。このプロセスにChatGPTやRPAを導入した場合、どのように自動化・効率化できますか?新しい業務フローをステップ形式で提案してください。」

AIの視点を取り入れることで、人間だけでは思いつかなかった業務改革のヒントが得られます。

使い方③:全社的な「AI活用文化」を醸成させる 一部の部署や社員だけがAIを使うのではなく、全社的に活用レベルを底上げするための仕組みづくりをAIに相談します。

プロンプト例: 「当社(IT業界、従業員500名)で、全社員のAIリテラシーを向上させるための社内研修プログラムを企画してください。目的、対象者、具体的なコンテンツ案、研修後の効果測定方法まで含めた企画書を作成してください。」

AIを「導入する」だけでなく、「育て、活用しきる」ための戦略立案パートナーとして使うことで、組織全体の競争力を高めることができます。

まとめ

企業は労働力不足や業務効率化の課題を抱える中で、生成AIの活用がDX推進や業務改善の切り札として注目されています。

しかし、実際には「どこから手を付ければいいかわからない」「社内にAIリテラシーを持つ人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。