「Copilotで社内データを活用したいけど、具体的にどうすればいいの?」

「自社データを学習させるときの、情報漏洩リスクや注意点が知りたい…。」

こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?

本記事では、Copilotに社内データを学習させる具体的な3つの方法と、それぞれのメリット・デメリット、自社に最適な方法を選ぶためのポイントについて解説しました。

さらに、安全に社内データを活用するための注意点や、具体的な活用事例もご紹介します。

きっと役に立つと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。

Copilotへ社内データを学習させる基本と3つの方法

Copilotに社内データを学習させることで、自社の状況に合わせた、より精度の高い回答を得られるようになります。社内用語や独自の業務プロセスを理解した上で、資料作成やデータ分析、議事録の要約などを自動化できるため、生産性の飛躍的な向上が期待できます。

ここからは、Copilotへ社内データを学習させる具体的な方法を3つ紹介します。

- プロンプトエンジニアリング

- RAG(Retrieval-Augmented Generation)

- ファインチューニング

それぞれの方法に特徴があり、目的や予算、専門知識の有無によって最適な選択肢は異なります。

それでは、1つずつ順に解説します。

①プロンプトエンジニアリング:非エンジニアでも実装可能

プロンプトエンジニアリングは、Copilotへの指示(プロンプト)に、必要な社内データや文脈を直接含めて入力する方法です。

特別な開発環境や専門知識は不要で、チャット画面で必要な情報をテキストとして提供するだけなので、非エンジニアでも手軽に始められるのが最大のメリットです。

例えば、「以下の社内規定を参考にして、新入社員向けの行動規範を生成してください。」のように、参考情報をプロンプトに直接貼り付けて指示します。

この方法では、CopilotのAIモデル自体をカスタマイズするわけではないため、入力した情報は一時的に利用されるだけで、モデルの学習データとして保存されることはありません。

手軽に試せる一方で、毎回参照データをプロンプトに含める手間がかかる点や、一度に入力できる文字数に制限がある点がデメリットです。

特定のタスクに対して、限定的な社内情報を参照させたい場合に適した方法です。

②RAG(Retrieval-Augmented Generation):膨大なデータからの検索に強み

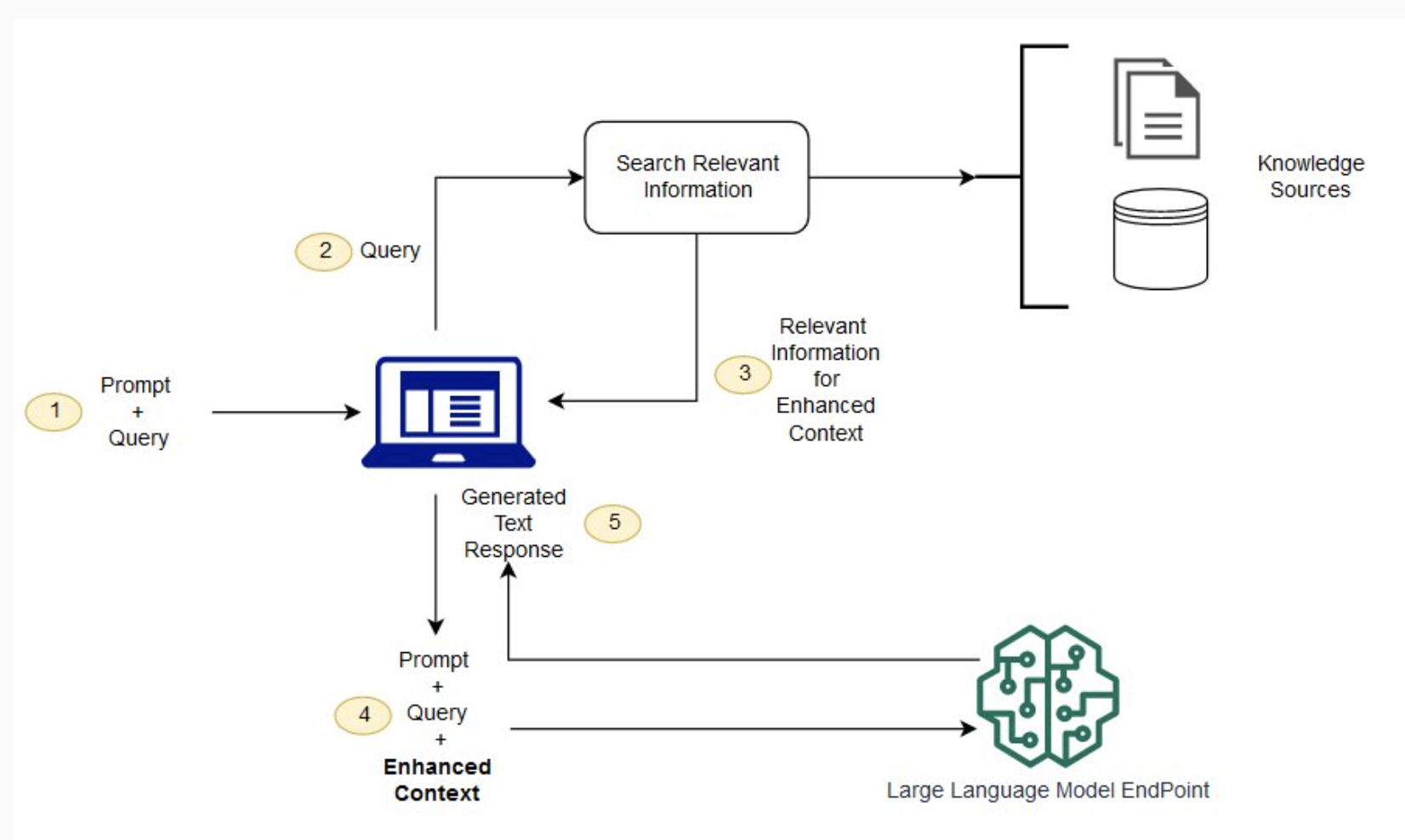

RAGは、社内データベースやドキュメント管理システムとCopilotを連携させる方法です。

ユーザーが質問をすると、システムがまず社内データから関連性の高い情報を検索し、その情報を基にCopilotが回答を生成します。

日本語では「検索拡張生成」と訳され、最新の情報や専門的な内容にも対応できるのが大きな強みです。

例えば、社内の製品マニュアルや過去の議事録などをデータソースとして連携させておくことで、ユーザーは「製品Aの最新の仕様について教えて」と質問するだけで、Copilotが関連文書を探し出して正確な情報を提供してくれます。

RAGは、AIモデル自体を再学習させる必要がないため、比較的低コストで導入でき、情報の追加や更新も容易です。

膨大な社内ナレッジを有効活用したい、常に最新のデータに基づいた回答が欲しい、といったニーズを持つ企業に適しています。

③ファインチューニング:自社の目的・用途に特化したCopilotを構築

ファインチューニングは、特定の業務や業界のデータセットを使って、CopilotのAIモデル自体を再学習させ、自社専用にカスタマイズする方法です。

これにより、特定のタスクに対して極めて高い精度と専門性を持ったCopilotを構築できます。

例えば、法律事務所が過去の判例データを学習させることで、法律相談に特化したAIアシスタントを開発したり、製造業が技術文書を学習させて、専門的な質疑応答ができるシステムを構築したりするケースが考えられます。

非常に高い専門性を実現できる一方で、大量かつ質の高い学習データが必要になるほか、AIモデルの再学習には高度な専門知識と多大な計算コストがかかります。

特定のドメインに特化した、独自の高精度なAIモデルを開発したい場合に選択される、最も高度な手法です。

自社に最適なCopilotの社内データ学習方法の選び方

Copilotへの社内データ学習方法を選ぶ際には、目的、データ量と質、そして予算と期間という3つの軸で検討することが重要です。

自社の状況やニーズに合わせて最適な方法を選ぶことで、投資対効果を最大化できます。

ここでは、それぞれの観点からどの方法が適しているかを解説します。

目的から選ぶ

まず、Copilotを「何のために」使うのかを明確にすることが最も重要です。

特定の文書作成やメール返信など、都度の業務で少しだけ社内情報を参照したい場合は、「プロンプトエンジニアリング」が手軽で十分な効果を発揮します。

社内規定やマニュアル、過去の事例など、広範囲なナレッジを検索して回答を生成させたい場合は、「RAG」が最適です。

特定の専門分野における対話の精度を極限まで高めたい、あるいは独自の口調やスタイルで文章を生成させたいといった、高度なカスタマイズが必要な場合は、「ファインチューニング」を検討します。

データ量と質から選ぶ

利用したい社内データの量と質も、選択の重要な基準です。

数ページのドキュメントや短いリストなど、限定的なデータであれば、「プロンプトエンジニアリング」で十分対応可能です。

一方で、社内サーバーやSharePointなどに蓄積された膨大なドキュメントを扱いたい場合は、検索能力に優れた「RAG」が適しています。

「ファインチューニング」を行うには、AIモデルを再学習させるために、構造化された大量の「質問と回答」のペアデータなど、質の高い学習データセットが不可欠です。

データが不足していたり、質が低い場合は、期待した性能が出ない可能性があるため注意が必要です。

予算と期間から選ぶ

最後に、導入にかかるコストと時間も考慮しなければなりません。

「プロンプトエンジニアリング」は、追加の費用や開発期間がほとんど不要で、すぐに始められます。

「RAG」は、既存のデータベースとの連携システムの構築が必要になるため、ある程度の開発費用と期間を見込む必要がありますが、ファインチューニングに比べれば低コストかつ短期間で実現できます。

「ファインチューニング」は、モデルの再学習に専門的なスキルを持つ人材と、高性能な計算環境が必要となるため、最も時間と費用がかかる方法です。

プロジェクトの規模によっては、数百万円以上のコストと数ヶ月単位の期間が必要になることもあります。

Copilotに社内データを学習させる3つのメリット

Copilotに社内データを学習させることで、一般的な生成AIでは得られない、自社のビジネスに直結した価値を生み出すことができます。

単に業務が効率化されるだけでなく、回答の質が向上し、ビジネスにおけるAI活用の幅が大きく広がります。

具体的なメリットとして、以下の3点が挙げられます。

①特定の業界に専門特化した回答の出力

自社が属する業界の専門用語や特有のニュアンス、商習慣などを学習させることで、Copilotは業界の専門家のような回答を生成できるようになります。

例えば、医療業界であれば、専門的な医学用語や治療ガイドラインを学習させることで、医師や研究者の情報収集を強力にサポートできます。

金融業界であれば、市況データや関連法規を学習させることで、より精度の高い市場分析レポートの作成が可能になります。

これにより、一般的な知識しか持たないAIアシスタントとは一線を画す、専門性の高いパートナーとして活用できます。

②自社の業態/業務にマッチした高精度な回答の出力

社内独自のルール、業務フロー、過去のプロジェクト実績、顧客情報などを学習させることで、Copilotは自社の「暗黙知」を理解した上で、業務に即した回答を提供してくれます。

例えば、社内稟議書のフォーマットや承認プロセスを学習させれば、必要な項目を網羅した稟議書の下書きを瞬時に作成できます。

また、過去の営業日報を学習させることで、見込み顧客への最適なアプローチ方法を提案させることも可能です。

このように、自社の状況に合わせてカスタマイズされたCopilotは、新規参入した従業員でもベテラン社員のようなパフォーマンスを発揮できる環境を構築する上で、非常に有効です。

③誤った回答が生成されるリスクの軽減

生成AIが、事実に基づかないもっともらしい嘘の情報を生成してしまう「ハルシネーション」は、ビジネス利用における大きな課題です。

Copilotに参照すべき社内データを明確に指定することで、AIが不確かな情報源から回答を生成することを防ぎ、ハルシネーションのリスクを大幅に軽減できます。

特に、社内規定やコンプライアンスに関する問い合わせなど、正確性が厳しく求められる業務において、このメリットは非常に重要です。

信頼できる社内データという「正解」を基に回答を生成させることで、従業員は安心してAIの回答を活用でき、業務の正確性と安全性を両立できます。

Copilotに社内データを学習させるデメリットとリスク

Copilotへの社内データ学習は多くのメリットをもたらす一方で、いくつかのデメリットやリスクも存在します。

これらの課題を事前に理解し、適切な対策を講じることが、安全で効果的なAI活用には不可欠です。

ここでは、注意すべき3つの主要なリスクについて解説します。

①読み込まれた自社データが漏洩するリスク

最も懸念されるのが、学習データに含まれる機密情報や個人情報が外部に漏洩するリスクです。

特に、無料版や個人向けのサービスでは、入力したデータがAIモデルのさらなる学習に利用される可能性があるため、業務での使用は避けるべきです。

法人向けの「Copilot for Microsoft 365」では、入力されたデータが組織内で保護され、AIモデルの学習には利用されないことが保証されています。

しかし、設定ミスや従業員の誤操作による情報漏洩の可能性はゼロではありません。

アクセス権の適切な管理や、利用ルールの徹底など、厳格なセキュリティ対策が求められます。

生成AIの利用における情報漏洩リスクやその他の注意点については、こちらの記事で網羅的に解説しています。安全な利用のためにご一読ください。 https://taskhub.jp/useful/chatgpt-caveat/

②処理するデータ量が増加し返答が遅くなるリスク

Copilotが参照・処理する社内データの量が増えれば増えるほど、回答が生成されるまでの時間が長くなる可能性があります。

特に、RAGのように、質問のたびに大規模なデータベースを検索する仕組みの場合、システムの設計によってはパフォーマンスが低下し、ユーザー体験を損なう恐れがあります。

大量のデータを扱う場合は、効率的なデータ検索の仕組みを構築したり、インデックスを最適化したりするなど、応答速度を維持するための技術的な工夫が必要になります。

利用者のストレスにならないよう、実用的なパフォーマンスを確保することが重要です。

③実装や人員確保に時間的・金銭的コストがかかるリスク

プロンプトエンジニアリング以外の方法、特にRAGやファインチューニングを導入するには、相応のコストがかかります。

RAGでは、社内データとの連携システムを開発するためのエンジニアが必要ですし、ファインチューニングには、AIやデータサイエンスに関する高度な専門知識を持つ人材が不可欠です。

これらの専門人材の確保は容易ではなく、外部の専門企業に開発を委託する場合は、数百万円から数千万円規模の費用が発生することもあります。

導入後の運用・保守にも継続的なコストがかかるため、費用対効果を慎重に見極める必要があります。

Copilotへ社内データを学習させる際の6つの注意点

Copilotへ社内データを安全かつ効果的に学習させるためには、技術的な実装だけでなく、組織としての準備と運用ルールの整備が不可欠です。

無計画な導入は、情報漏洩や期待した効果が得られないといった失敗につながりかねません。

ここでは、導入を成功に導くための6つの重要な注意点を解説します。

①データ範囲の適切な設定

Copilotに学習させるデータの範囲を慎重に選定することが、最初の重要なステップです。

機密情報や個人情報など、漏洩した場合にリスクが高いデータは、原則として学習対象から除外すべきです。

まずは、公開しても問題のない社内規定やマニュアル、製品情報など、限定的な範囲からスモールスタートし、効果と安全性を検証しながら段階的に対象を拡大していくアプローチが推奨されます。

どのデータを学習させるかについては、情報システム部門だけでなく、法務やコンプライアンス部門とも連携して判断することが重要です。

②最適なCopilotのプラン選定

Copilotには、無料版、個人向けのPro版、法人向けの「Copilot for Microsoft 365」など、複数のプランが存在します。

社内データを扱う場合は、セキュリティとデータ保護の観点から、法人向けプランの選択が必須です。

「Copilot for Microsoft 365」は、入力したデータが組織のMicrosoft 365テナント内で保護され、外部のAIモデルの学習に使われることがない「商用データ保護」機能を提供しています。

自社のセキュリティポリシーと要件を満たすプランを正しく選ぶことが、安全な利用の第一歩です。

③リスクを最小化するデータマネジメント

学習データの品質と鮮度を維持するための、継続的なデータマネジメント体制が不可欠です。

古くなった情報や誤ったデータが学習データに含まれていると、Copilotが不正確な回答を生成し、業務に混乱をきたす原因となります。

誰が、いつ、どのようにデータを更新するのかという運用ルールを明確にし、定期的にデータの棚卸しとクレンジングを行う仕組みを構築する必要があります。

また、ファイルやデータへのアクセス権限を適切に設定し、従業員が必要な情報にのみアクセスできるようにすることも、情報漏洩リスクの低減につながります。

④従業員向けの利用ルール・マニュアルの策定

Copilotを全社で安全に活用するためには、明確なガイドラインの策定と周知が欠かせません。

どのような情報を入力して良いのか、どのような目的で利用すべきか、禁止事項は何か、といった点を具体的に定めた利用ルールを作成しましょう。

特に、顧客の個人情報や取引先の機密情報など、取り扱いに注意が必要な情報の入力を禁止することは、情報漏洩を防ぐ上で極めて重要です。

作成したルールは、全従業員がいつでも参照できるよう、社内ポータルなどで公開し、理解を促すための研修を実施することも有効です。

⑤従業員のCopilot活用リテラシーの向上

Copilotは魔法の杖ではなく、あくまでも業務を支援するツールです。その能力を最大限に引き出すには、使う側のリテラシー、特に「プロンプトエンジニアリング」のスキルが重要になります。

従業員が、Copilotに対して的確な指示や質問を行えるように、プロンプトの書き方に関する研修や、優れた活用事例を共有する機会を設けることが効果的です。

また、AIの回答を鵜呑みにせず、必ずファクトチェックを行う習慣を身につけさせるなど、AIと協働するための心構えについても教育する必要があります。

⑥最新動向を踏まえたCopilot活用方法の定期的な見直し

生成AIの技術は日進月歩で進化しており、Copilotの機能も頻繁にアップデートされています。

一度導入して終わりにするのではなく、最新の技術動向や新機能をキャッチアップし、より効果的な活用方法を継続的に模索する姿勢が重要です。

社内にCopilot活用の推進チームを設置し、定期的に利用状況のレビューや、新たな活用シナリオの検討を行うことで、投資効果を最大化し、競争優位性を維持することができます。

外部のセミナーに参加したり、専門家の知見を取り入れたりすることも有効な手段です。

Copilotの社内データ学習を安全に行う方法

Copilotに社内データを学習させる上で、セキュリティの確保は最優先課題です。Microsoft 365 Copilotは、企業のデータを保護するための多層的なセキュリティ機能を備えていますが、それらを正しく設定・運用することが不可欠です。

ここでは、安全性を高めるための具体的な方法を3つ紹介します。

「職場」モードで社内データを安全に活用

Copilotには「Web」モードと「職場」モードの2つの応答モードがあります。

「職場」モードを選択すると、応答の生成が組織内のデータ(SharePoint、OneDrive、Teamsなど)のみに基づいて行われます。

このモードでは、ユーザーのプロンプトや応答データが外部のインターネットに送信されたり、AIモデルの学習に使用されたりすることはありません。

社内データを扱う際は、必ず「職場」モードを利用することを従業員に徹底させることで、情報漏洩のリスクを大幅に低減できます。

アクセス権限の適切な管理

Copilotは、Microsoft 365の既存のアクセス権限設定を継承します。

つまり、ユーザーが元々アクセスできないファイルやデータが、Copilotを通じて閲覧可能になることはありません。

このセキュリティモデルを有効に機能させるためには、日頃からSharePointやOneDrive上のファイル・フォルダに対するアクセス権限を適切に管理しておくことが極めて重要です。

「全従業員に公開」といった安易な設定を避け、業務上必要なメンバーにのみアクセスを許可する「最小権限の原則」を徹底しましょう。

定期的なアクセス権の見直しも不可欠です。

セキュリティポリシーの策定と周知

技術的な対策と並行して、組織としてのセキュリティポリシーを明確に定め、全従業員に周知徹底することが重要です。

ポリシーには、Copilotで取り扱ってよい情報の種類、禁止される行為(個人情報や機密情報の入力など)、インシデント発生時の報告手順などを具体的に盛り込みます。

なぜこれらのルールが必要なのか、その背景にあるリスクについても丁寧に説明し、従業員一人ひとりのセキュリティ意識を高めることが、組織全体の防御力を高めることにつながります。

【アプリ別】Copilotの社内データ学習による活用事例

Copilotを社内データで学習させることで、日常的に使用しているMicrosoft 365の各アプリケーションが、自社の業務に最適化された強力なアシスタントへと進化します。

ここでは、Word、PowerPoint、Teamsといった主要なアプリでの具体的な活用事例を紹介します。

Microsoft Wordでの活用:社内文書の自動作成・校正

社内の稟議書フォーマット、報告書のテンプレート、過去の提案書などをCopilotに学習させることで、定型的な社内文書の作成を大幅に効率化できます。

例えば、「先月の営業実績データを基に、月次報告書を作成して」と指示するだけで、Copilotが社内フォーマットに沿った報告書のドラフトを自動で生成します。

また、社内用語や独自の言い回しを学習させておくことで、文章の校正や表現の統一にも活用でき、文書の品質向上に貢献します。

Microsoft PowerPointでの活用:社内プレゼン資料の即時生成

過去のプレゼンテーション資料や、製品説明資料、事業計画書などを学習させることで、プレゼン資料の作成時間を劇的に短縮できます。

Wordで作成した企画書を基に「この内容で、社内向けのプレゼン資料を10枚で作成して」と依頼すれば、Copilotが適切な構成とデザインでスライドを自動生成します。

社内テンプレートやブランドガイドラインを読み込ませておけば、デザインの統一も図ることができ、誰でも質の高い資料を作成できるようになります。

Microsoft Teamsでの活用:会議の議事録要約とタスク抽出

Copilot in Teamsは、会議の会話内容をリアルタイムで分析し、社内プロジェクトの背景や関連ドキュメントを学習データとして参照することで、より文脈に沿った的確なサポートを提供します。

会議終了後には、議論の要点、決定事項、そして誰が何をすべきかという「ToDoリスト」を、社内のプロジェクト管理ルールに合わせて自動で抽出・整理してくれます。

これにより、議事録作成の手間が省けるだけでなく、タスクの抜け漏れを防ぎ、プロジェクトの円滑な進行を支援します。

AIによる社内資料の検索・要約・分析

SharePointやOneDriveに保存されている膨大な社内ドキュメントは、組織にとって貴重な知識資産ですが、必要な情報を探し出すのは一苦労です。

Copilotは、これらのドキュメントを横断的に検索し、自然な対話形式で質問に答えてくれます。

「昨年度のマーケティング戦略に関する資料を探して、その要点を3つにまとめて」といった複雑な指示にも対応可能です。

複数のドキュメントの内容を比較・分析させることもでき、社内ナレッジの活用を飛躍的に促進します。

こちらは、Copilotの業務活用事例22選を解説した記事になります。具体的な法人導入事例についても解説しているので、具体的な事例が知りたい方はこちらの記事も合わせてご覧ください。

Copilotの社内データ学習効果を高めるプロンプトの重要性

Copilotに社内データを学習させたとしても、その能力を最大限に引き出すためには、ユーザーが送る「プロンプト(指示文)」の質が極めて重要になります。

優れたプロンプトは、AIの思考を適切にガイドし、より的確で質の高いアウトプットを引き出すための鍵となります。

ここでは、Copilotの学習効果を高めるためのプロンプトの書き方のコツを4つ紹介します。

具体的かつ明確に指示を出す

Copilotは、曖昧な指示よりも、具体的で明確な指示を好みます。

「資料を作成して」のような漠然とした依頼ではなく、「製品Aの販売戦略について、ターゲット顧客、価格設定、プロモーション活動の3つの観点から、箇条書きでまとめてください」のように、何を、どのような形式で出力してほしいのかを具体的に記述しましょう。

数値や条件などを明確に指定することで、Copilotはユーザーの意図を正確に理解し、期待に近い回答を生成しやすくなります。

背景と文脈を提供する

なぜその情報が必要なのか、どのような状況で使われるのかといった「背景」や「文脈」を提供することで、Copilotはより適切な回答を生成できます。

例えば、単に「メールの文面を考えて」と依頼するのではなく、「長年の取引がある重要顧客のB社に対して、新製品Cの発売を案内するメールを作成します。丁寧かつ、先行予約のメリットが伝わるようなトーンでお願いします」のように、相手との関係性や目的を伝えることが有効です。

役割を与える

Copilotに特定の役割(ペルソナ)を与えることで、その役割になりきった、専門性の高い回答を引き出すことができます。

「あなたは経験豊富なマーケティングコンサルタントです」「あなたは優秀な人事部長です」のように、プロンプトの冒頭で役割を定義します。

例えば、「あなたはプロのコピーライターとして、この新商品のキャッチコピーを5案考えてください」と指示することで、より創造的で訴求力の高いアウトプットが期待できます。

出力形式を指定する

回答のフォーマットを具体的に指定することも、望む結果を得るための重要なテクニックです。

「箇条書きで」「表形式で」「マークダウン形式で」といったように、希望する出力形式を明確に伝えましょう。

また、「1000字以内で要約して」「メリットとデメリットを対比する形で記述して」など、文字数や構成に制約を設けることも有効です。

これにより、後から手作業で修正する手間を省き、業務効率をさらに高めることができます。

効果的なAIプロンプトの基本構造や例文、作成のコツについては、こちらの記事で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/use-case/chatgpt-prompt-format/

Copilotの社内データ学習を成功させる5つのポイント

Copilotへの社内データ学習は、単にツールを導入するだけでは成功しません。

戦略的な計画と、組織全体での取り組みが不可欠です。

ここでは、導入プロジェクトを成功に導き、投資対効果を最大化するための5つの重要なポイントを解説します。

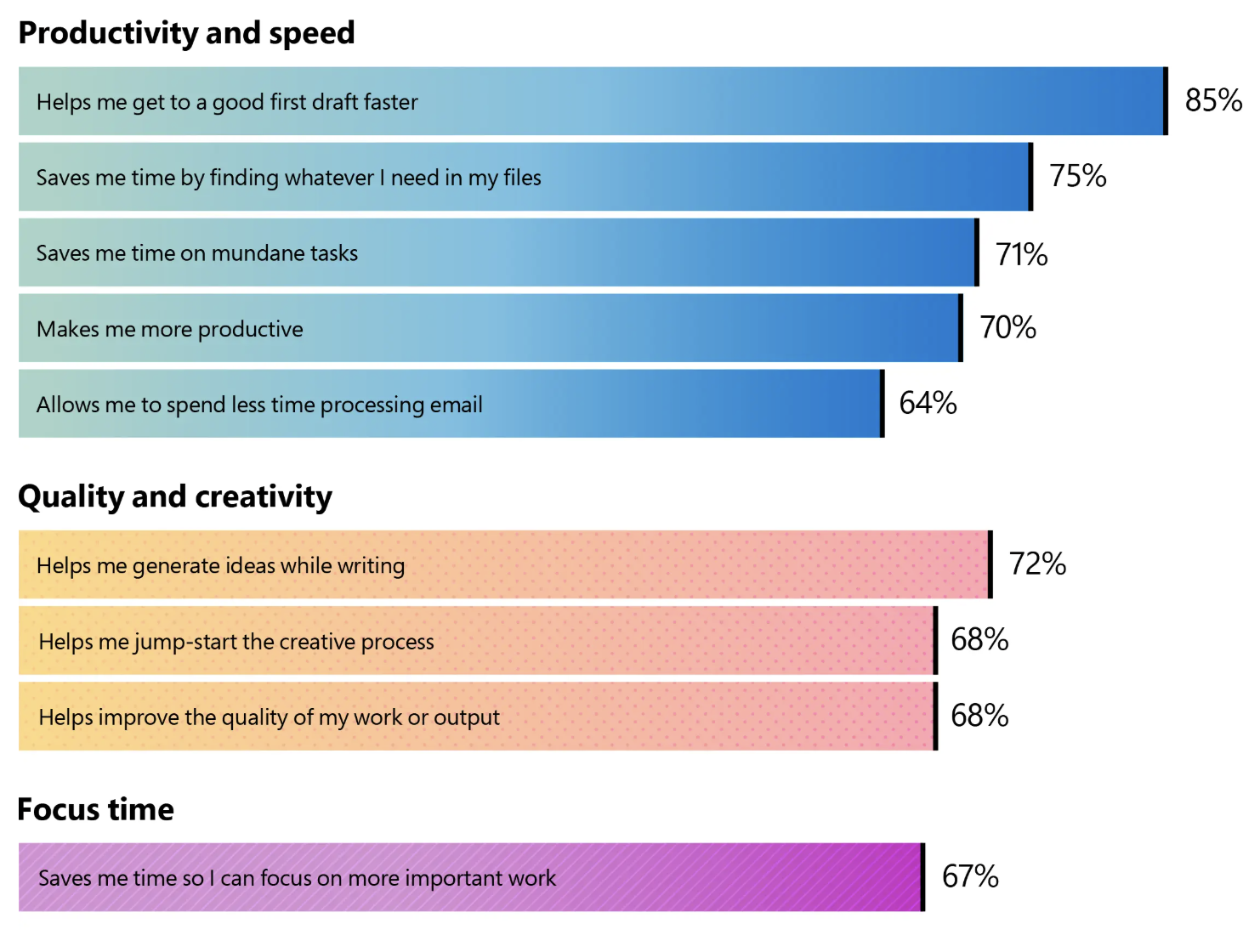

①業務内容の棚卸しと活用インパクトの試算

まず初めに、社内のどのような業務にCopilotを活用できるか、網羅的に洗い出すことから始めます。

各部署の業務フローを分析し、特に定型的で時間がかかっている作業や、情報検索・集約に手間取っている業務などをリストアップします。

その上で、Copilotを導入した場合に、どれくらいの工数が削減できるのか、あるいはどのような付加価値が生まれるのか、具体的なインパクトを試算します。

これにより、導入の優先順位を判断し、経営層への説明責任を果たすことができます。

こちらはMicrosoftがCopilotの早期ユーザーを対象に実施した、生産性向上効果に関する調査レポートです。 合わせてご覧ください。 https://www.microsoft.com/en-us/worklab/work-trend-index/copilots-earliest-users-teach-us-about-generative-ai-at-work

②投資対効果の高い課題/目的と活用方法の選定

洗い出した活用候補の中から、最も投資対効果(ROI)が高いと見込まれる課題や目的に絞って、スモールスタートを切ることが成功の鍵です。

全社一斉に導入するのではなく、特定の部署や特定の業務に限定してパイロット導入を行い、成功事例を作ることが重要です。

例えば、「営業部門における提案書作成時間の半減」や「カスタマーサポート部門の問い合わせ応答率の向上」など、具体的で測定可能な目標を設定し、それに対して最適なデータの学習方法と活用シナリオを選定します。

③アジャイルアプローチでの開発・導入

生成AIの分野は技術の進化が非常に速いため、ウォーターフォール型のような長期的な計画で開発を進めると、完成した頃には技術が陳腐化している可能性があります。

そのため、短期間のサイクルで「計画→開発→テスト→フィードバック」を繰り返すアジャイルアプローチが適しています。

まずは最小限の機能(MVP: Minimum Viable Product)でリリースし、実際のユーザーからのフィードバックを元に、継続的に改善を加えていくことで、現場のニーズに即した実用的なシステムを構築できます。

④システムとルールの両面からのリスク管理

Copilotの活用には、情報漏洩や著作権侵害、ハルシネーションといったリスクが伴います。

これらのリスクに対しては、技術的な対策と、組織的なルールの両面からアプローチすることが不可欠です。

Microsoft 365のセキュリティ機能を最大限に活用してシステム的な防御壁を築くと同時に、従業員向けの利用ガイドラインを策定し、何が許可され、何が禁止されているのかを明確に示します。

定期的なリスク評価と、それに基づく対策の見直しも重要です。

AIの出力における「ハルシネーション」を防ぐためのプロンプト活用術については、こちらの記事で解説しています。合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/use-case/chatgpt-prevent-hallucination/

⑤研修等での社員のAI活用リテラシーの向上

Copilotを導入しても、従業員がその価値を理解し、使いこなせなければ意味がありません。

全社的なAIリテラシーの向上が、導入効果を左右する最も重要な要素の一つです。

基本的な使い方を学ぶ導入研修はもちろんのこと、効果的なプロンプトの書き方を学ぶ応用研修や、部署ごとの活用事例を共有する会などを定期的に開催し、継続的な学習の機会を提供します。

AIを「脅威」ではなく「頼れる同僚」として受け入れる文化を醸成することが、DX推進の原動力となります。

こちらはCopilotの法人導入について解説している記事になります。網羅的かつセキュリティ面も解説しているので。Copilot導入を検討している方は必ずご覧ください。

【最新】Copilotの社内データ学習に関するアップデート情報

Microsoftは、Copilotの機能強化を非常に速いペースで進めており、社内データ活用に関するアップデートも次々と発表されています。

最新の動向を把握しておくことは、自社のAI活用戦略を立てる上で非常に重要です。

ここでは、注目すべき最近のアップデート情報の一部を紹介します。

Microsoft 365 Copilot Wave 2の機能アップデート

Microsoftは、Copilotの次世代の機能群として「Wave 2」アップデートを発表しました。

このアップデートにより、各アプリケーションにおけるCopilotの能力が大幅に向上しています。

例えば、Excelでは、より複雑なデータ分析や予測が自然言語の指示で可能になり、Pythonコードを生成して高度な分析を実行する機能も追加されました。

また、Copilot Studioを使えば、プログラミング知識がなくても、特定の業務に特化した独自のCopilot(カスタムエージェント)をノーコードで作成できるようになり、社内データとの連携がさらに容易になっています。

日々進化するCopilotの新機能

「Wave 2」のような大きなアップデート以外にも、Copilotには日々細かな改善や新機能が追加されています。

最近では、複数のアプリケーションを横断して情報を収集・整理する、より高度なタスクを実行できる「エージェント」機能が注目されています。

例えば、「競合A社の最新動向を調査し、その結果を基に当社の対策案をまとめたプレゼン資料を作成して」といった、複合的な指示をCopilotが自律的に実行できるようになる日も遠くありません。

これらの最新情報を継続的にキャッチアップし、自社の業務にどのように活かせるかを常に検討していくことが、競争力を維持する上で不可欠です。

ご指示通り、太字を一切使用せず、わかりやすい表形式の図解を含めたH2見出しの文章を作成しました。

Copilotの料金プラン

Microsoft Copilotの導入を検討する際は、利用者の規模と必要なセキュリティレベルに合わせてプランを選択します。大きく分けて、無料版、個人向け、法人向けの3つのプランがあり、それぞれの主な違いは以下の表の通りです。

| プラン | 対象ユーザー | 料金 (1ユーザーあたり) | アプリ連携 | セキュリティ |

| Copilot (無料版) | 全ユーザー | 無料 | なし | 標準 (商用データ保護) |

| Copilot Pro | 個人・個人事業主 | 月額 3,200円 | Word, Excel, PPT | 標準 |

| Copilot for Microsoft 365 | 法人・組織 | 月額 4,497円 (年額契約) | Teams, Outlook含む全般 | 企業向け (学習利用なし) |

まず、無料版のCopilotは、Web検索機能とAIチャットを組み合わせたプランです。文章生成や情報収集に利用でき、法人アカウントでログインした場合は商用データ保護が適用されますが、Officeアプリ上では動作しません。

次に、個人向けのCopilot Proは、主に家庭用や個人事業主としての利用を想定しています。Microsoft 365 Personalなどの個人用ライセンスと組み合わせることで、WordやExcelなどでCopilotを利用できますが、Teamsでの会議要約機能などは含まれません。

そして、企業での本格導入に推奨されるのがCopilot for Microsoft 365です。このプランは、TeamsやOutlookを含むすべてのMicrosoft 365アプリと高度に連携します。社内のチャット、メール、ファイルをAIが横断的に検索・参照できるため、組織全体の生産性を高めることが可能です。また、入力データがAIの学習に使われない最高レベルのセキュリティが適用されます。

利用には、Microsoft 365 Business StandardやBusiness Premium、またはEnterpriseプラン(E3/E5)などのベースとなるライセンスが必要ですが、現在は1ライセンスから契約が可能となっています。

こちらはCopilotの料金プランについて詳しく解説しております。法人向けプランやセキュリティについても解説しているので、より詳しく知りたい方はこちらの記事も合わせてご覧ください。

Copilot導入で満足してない?データを「武器」に変える企業と「宝の持ち腐れ」になる企業の決定的違い

Copilotを導入したものの、いまいち使いこなせていない、期待したほどの成果が出ていない。そう感じているなら、社内データの「食べさせ方」に問題があるのかもしれません。実は、Copilotへのデータ連携は、方法を間違えると情報漏洩やコスト増大のリスクを招き、最悪の場合、企業の競争力を削ぐだけの「お荷物」になりかねません。しかし、Microsoft社が推奨する正しいステップを踏めば、Copilotは自社の暗黙知を理解し、的確な答えを導き出す最強のビジネスパートナーへと変貌します。この記事では、多くの企業が見落としがちな「データの落とし穴」と、Copilotを真の「武器」に変えるための、最新のデータ活用戦略を解説します。

【警告】そのデータ連携、情報漏洩の引き金になっていませんか?

「とりあえず社内のデータを全部Copilotに連携させよう」という考えは非常に危険です。Copilotは便利ですが、その裏には常にリスクが潜んでいます。特に注意すべきは、従業員による安易なデータ入力や、不適切なアクセス権限設定が引き起こす情報漏洩です。法人向けのCopilot for Microsoft 365では、入力データが外部のAIモデルの学習に使われない「商用データ保護」が提供されています。しかし、それは組織内のセキュリティ設定が正しく機能していることが大前提です。アクセス権限が甘ければ、本来アクセスできないはずの機密情報に、Copilot経由で誰もがアクセスできてしまう可能性があります。

引用元:

MicrosoftはCopilot for Microsoft 365のデータセキュリティについて、組織の既存のアクセス制御ポリシーを尊重すると明言しています。ユーザーがアクセス権を持たないデータは、Copilotも応答の生成に利用することはありません。したがって、組織はSharePointやOneDrive等におけるデータアクセス権の適切な管理を徹底することが、情報漏洩リスクを管理する上で極めて重要となります。(Microsoft Learn “Data, Privacy, and Security for Microsoft Copilot for Microsoft 365” 2024年)

【実践】Copilotを最強の「参謀」に育てるためのデータ戦略

では、成果を出す企業はCopilotにどのようにデータを「食べさせて」いるのでしょうか。答えは、目的を明確にし、適切な手法と厳格なルールでデータを管理することです。誰でも実践できる3つのステップを紹介します。

ステップ①:目的から逆算して「食べさせるデータ」を厳選する

まず、「何のためにCopilotを使うのか」という目的を具体的に設定します。例えば「営業提案書の作成時間を半減させる」という目的なら、過去の成功した提案書や製品マニュアル、顧客情報にデータを限定します。闇雲に全データを連携させるのではなく、目的達成に必要な最小限のデータからスモールスタートすることが、リスクを抑え、効果を測定しやすくする鍵です。

ステップ②:コストと効果を見極め、最適な「連携方法」を選ぶ

社内データの連携方法には、手軽な「プロンプトエンジニアリング」、広範囲の文書検索に強い「RAG」、高度に専門特化させる「ファインチューニング」の3つがあります。都度の業務で参考資料を読ませる程度ならプロンプトで十分ですが、社内規定のような膨大なナレッジを活用したいならRAGが最適です。目的、データ量、そして予算を天秤にかけ、自社に最適な方法を見極める冷静な判断が求められます。

ステップ③:全社員で守る「利用ルール」を策定し、周知する

技術的な設定と同じくらい重要なのが、全従業員が遵守するルールの策定です。「顧客の個人情報は絶対に入力しない」「機密性の高い会議ではCopilotの録画機能をオフにする」といった具体的なガイドラインを作成し、なぜそれが必要なのかというリスク教育とセットで周知徹底します。ツール任せにせず、使う側のリテラシーを組織全体で向上させることが、Copilotを安全に飼いならすための最も確実な方法です。

まとめ

企業はCopilotの導入によって業務効率化を目指す中で、社内データの活用が大きな鍵を握っています。しかし、実際には「どのデータをどう連携させればいいかわからない」「情報漏洩のリスクが怖い」「専門知識を持つ人材がいない」といった理由で、本格的な活用に踏み出せない企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhubです。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。