「Copilotで文字起こしできるらしいけど、実際の精度はどうなの?」

「他の文字起こしツールと比べて、Copilotは本当に使えるの?」

こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?

本記事では、Microsoft Copilotの文字起こし精度について、具体的な利用手順から主要なAIツールとの比較検証、さらに精度を向上させるコツまで、網羅的に解説しました。

AIツールを日常的に業務で活用している筆者が、実際の使用感に基づいたリアルな情報のみをご紹介します。

この記事を最後まで読めば、Copilotの文字起こし機能の実力が明確になり、あなたの業務に導入すべきかどうかを判断できるようになるでしょう。

結論|Copilotの文字起こし精度は実用レベルなのか?

早速結論から言うと、Copilotの文字起こし精度は「特定の条件下では十分に実用レベル」です。

しかし、万能というわけではなく、苦手な分野も存在します。

ここでは、Copilotの文字起こし精度に関する結論を、以下の3つのポイントに分けて解説します。

- 日常的な会議では十分に高い精度

- 専門用語や複雑な会話には課題も

- 議事録作成まで自動化できるのが最大の強み

それでは、1つずつ順に見ていきましょう。

日常的な会議では十分に高い精度

社内での定例会議や一般的な打ち合わせなど、日常的なビジネスシーンにおいては、Copilotは非常に高い文字起こし精度を発揮します。

話者が明確で、比較的ゆっくりとしたペースで話す会議であれば、誤字はほとんど見られません。

句読点も適切な位置に自動で挿入され、誰がいつ話したのかも正確に記録されるため、後から会話の流れを追いかけるのが非常に簡単です。

簡単な議事録であれば、Copilotが生成したテキストを少し手直しするだけで完成するレベルであり、多くのビジネスパーソンにとって強力な武器となるでしょう。

専門用語や複雑な会話には課題も

一方で、Copilotの文字起こし精度にはまだ課題も残されています。

特に、業界特有の専門用語や略語が多用される会議では、正しく認識されないケースが散見されます。

また、複数の参加者が同時に発言したり、早口で会話が展開されたりする場面では、文字起こしの精度が著しく低下する傾向があります。

同音異義語の判別も完璧ではなく、文脈に合わない単語に変換されてしまうことも少なくありません。

こういったケースでは、最終的に人の手による確認と修正作業が必須となるでしょう。

AIが事実に基づかない情報を生成してしまう現象はハルシネーションと呼ばれます。こちらの記事では、AIのハルシネーションを防ぐプロンプトについて解説しています。合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/use-case/chatgpt-prevent-hallucination/

議事録作成まで自動化できるのが最大の強み

Copilotの真価は、単に音声を文字に変換するだけではありません。

その最大の強みは、文字起こしから会議の要約、決定事項のリストアップ、そしてToDo(アクションアイテム)の抽出まで、議事録作成に関わる一連の作業を完全に自動化できる点にあります。

Microsoft Teamsとのシームレスな連携により、会議が終了すると同時に、構造化された議事録のドラフトが自動で生成されます。

これまで議事録作成に費やしていた膨大な時間を削減できるインパクトは、精度の課題を補って余りあるほどのメリットだと言えるでしょう。

Copilotと並びビジネスシーンで広く活用されるChatGPT。両者の違いやそれぞれの得意なことについては、こちらの記事で詳しく比較解説しています。合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/useful/copilot-chatgpt/

【Teams会議】Copilotの文字起こし精度を活かす利用手順

Copilotの強力な文字起こし機能を最大限に活用するには、Teams会議での正しい利用手順を理解しておくことが重要です。

ここでは、Copilotの文字起こし精度を活かすための具体的なステップを3つに分けて解説します。

- 事前準備:言語設定とライセンスの確認

- Copilotを起動する:会議中と会議後の2パターン

- 会議後のデータを活用する方法

これらの手順をマスターすることで、誰でも簡単にCopilotを使いこなせるようになります。

事前準備:言語設定とライセンスの確認

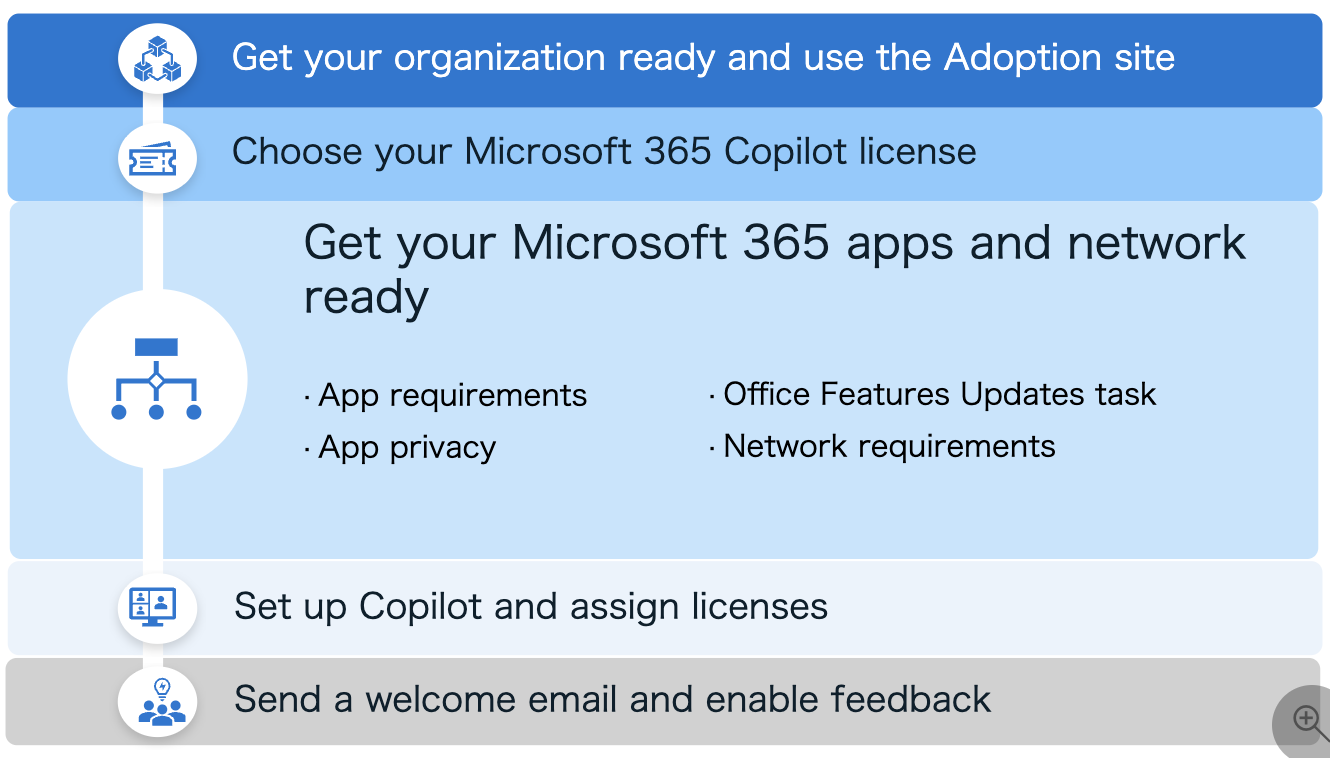

まず、Copilotの文字起こし機能を利用するには、「Copilot for Microsoft 365」のライセンス契約が必要です。

ライセンスがない場合は、組織のIT管理者に問い合わせてみてください。

ライセンスが確認できたら、次にTeams会議の設定を確認します。

会議を開始する前に、文字起こし(トランスクリプション)機能が有効になっていること、そして言語が「日本語」に設定されていることを確認してください。

この事前準備を怠ると、会議が始まってから機能が使えない、あるいは英語で文字起こしされてしまうといったトラブルにつながる可能性があります。

Copilot for Microsoft 365を導入するための具体的なシステム要件やライセンスについては、こちらの公式サイトで詳しく解説されています。合わせてご覧ください。 https://learn.microsoft.com/ja-jp/copilot/microsoft-365/microsoft-365-copilot-requirements

Copilotを起動する:会議中と会議後の2パターン

Copilotの起動方法には、会議中にリアルタイムで利用するパターンと、会議終了後に録画データから利用するパターンの2つがあります。

会議中に利用する場合は、Teamsの画面上部にある「Copilot」アイコンをクリックするだけです。

クリックするとCopilotのウィンドウが開き、リアルタイムで文字起こしが開始され、要約などをその場で確認できます。

会議後に利用する場合は、会議のチャット履歴や予定の詳細画面に残っている録画とトランスクリプトのデータを開き、そこからCopilotを起動します。

会議後のデータを活用する方法

会議が終了すると、Copilotによって生成された完全なトランスクリプト(発言録)が保存されます。

このデータを活用することで、会議の内容を効率的に振り返ることが可能です。

Copilotのチャット画面で「会議の要約を作成して」「決定事項をリストアップして」「タスクとその担当者を教えて」といった指示を出すと、長大なトランスクリプトの中から必要な情報を瞬時に抽出してくれます。

生成された要約や議事録は、コピー&ペーストしてメールで共有したり、OneNoteやWordにエクスポートして正式な議事録として保管したりと、様々な形で活用できます。

【比較検証】Copilotの文字起こし精度をAIツール4選で比べてみた

Copilotの文字起こし精度は、他のAIツールと比較してどの程度のレベルにあるのでしょうか。

それぞれのツールに得意なこと、不得意なことがあります。

ここでは、Copilotを含めた主要なAI文字起こしツール4選を取り上げ、その特徴や精度を比較検証します。

- Microsoft Copilot(Teams連携)

- OpenAI Whisper

- Google Gemini(Google Meet連携)

- AmiVoice ScribeAssist

ツールの選定に迷っている方は、ぜひ参考にしてください。

1. Microsoft Copilot(Teams連携)

Microsoft Copilotの最大の特徴は、やはりTeamsとの深い連携にあります。

文字起こしから議事録作成まで、会議に関する一連の業務をMicrosoft 365のエコシステム内で完結できるのが強みです。

精度については、一般的なビジネス会話では十分なレベルですが、専門性が高い分野では他の特化型ツールに一歩譲る場面もあります。

日々の業務効率化を最優先し、特にTeamsをメインの会議ツールとして利用している企業にとっては、最も有力な選択肢となるでしょう。

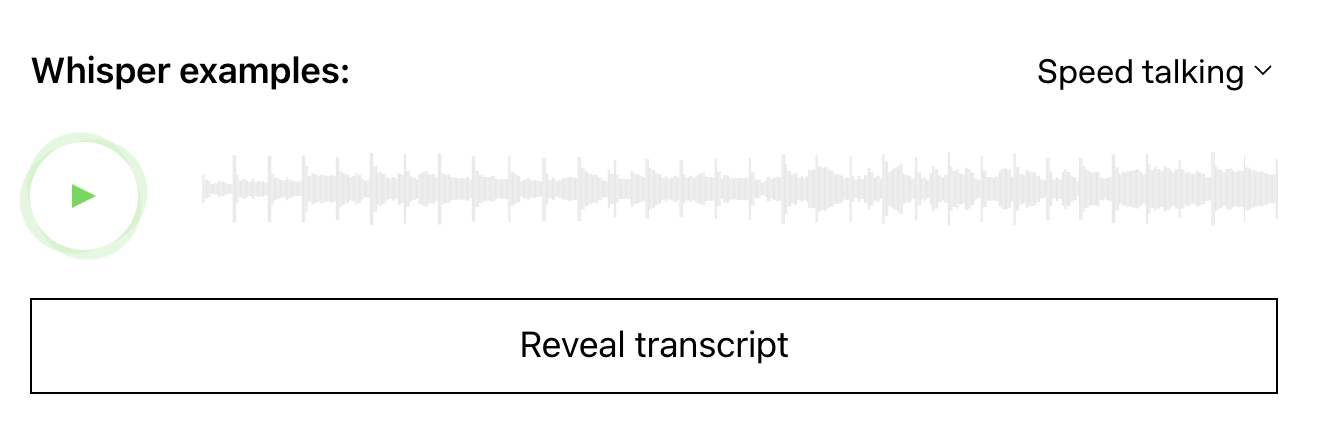

2. OpenAI Whisper

OpenAIが開発したWhisperは、オープンソースでありながら極めて高い精度を誇る音声認識モデルです。

特に英語の認識精度は世界トップクラスと評価されており、多様なアクセントやノイズの多い環境でも安定した性能を発揮します。

日本語にも対応していますが、Copilotのようにリアルタイムでの議事録作成機能などは標準で備わっていません。

APIなどを通じて自社のシステムに組み込むといった、ある程度の技術的な知識が求められるため、主に開発者向けのツールと言えます。

比較対象として挙げた音声認識モデル「Whisper」の技術的な詳細や性能については、開発元であるOpenAIのこちらのページで解説されています。合わせてご覧ください。 https://openai.com/research/whisper

3. Google Gemini(Google Meet連携)

Google Geminiは、Google Meetと連携することでその真価を発揮します。

会議のリアルタイム文字起こしはもちろん、Geminiの高度なAI能力を活かした多言語翻訳や、内容の要約機能が利用可能です。

CopilotがMicrosoft 365との連携を強みとするならば、GeminiはGoogle Workspaceとの連携が強みです。

Googleドキュメントやスプレッドシートを多用する組織にとっては、Copilotに代わる有力な選択肢となる可能性があります。

今後の機能拡充が期待されるツールの一つです。

4. AmiVoice ScribeAssist

AmiVoice ScribeAssistは、音声認識技術で国内トップシェアを誇るアドバンスト・メディア社が開発した、議事録作成支援ツールです。

最大の強みは、なんといっても日本語の認識精度です。

長年の研究開発で培われた技術により、専門用語や業界特有の言い回しにも強く、高い精度での文字起こしを実現します。

金融や医療、自治体など、専門性が求められる分野での導入実績も豊富です。

特定の分野で最高の精度を求めるのであれば、検討すべきツールと言えるでしょう。

実際の会議でCopilotの文字起こし精度を検証した結果

理論やスペックだけでなく、実際のビジネスシーンでCopilotがどれほどの実力を発揮するのかを検証しました。

今回は、社内で行われた約30分のWeb会議のデータを元に、その精度を評価します。

検証のポイントは、以下の3つです。

- 検証1:会議の要約精度

- 検証2:質疑応答の精度

- 検証3:議事録作成の精度

リアルな検証結果から、Copilotの実用性が見えてきます。

検証1:会議の要約精度

まず、Copilotに「この会議を300字程度で要約して」と指示しました。

生成された要約文は、会議の主要な議題や議論の方向性が的確にまとめられており、重要なキーワードも漏れなく含まれていました。

会議に参加していない人が読んでも、議論の全体像を素早く把握できるレベルのクオリティです。

特に、誰がどのような意見を述べたのかが簡潔に整理されており、要約の精度は非常に高いと評価できます。

検証2:質疑応答の精度

次に、会議の終盤に行われた質疑応答の部分に焦点を当てて精度を検証しました。

Copilotは、質問者と回答者を正確に区別し、それぞれの発言を時系列で正しく記録できていました。

ただし、質問に含まれる製品の固有名詞や、回答に出てきた技術的な専門用語の一部に、誤認識が見られました。

大筋の内容を理解する上では問題ありませんが、正確性が求められる場面では、人の手による修正が必要になるでしょう。

検証3:議事録作成の精度

最後に、「この会議の議事録を作成して。決定事項とToDoをリストアップして」というプロンプトで議事録の自動生成を試みました。

その結果、議題、参加者、決定事項、そして担当者と期限が明記されたToDoリストが、非常に整理されたフォーマットで出力されました。

特にToDoの抽出精度は驚くほど高く、会議中に口頭で確認されたタスクがほぼ完璧にリストアップされていました。

この議事録をベースに少し手直しするだけで、関係者への共有が可能なレベルであり、議事録作成の工数を9割以上削減できると実感しました。

Copilotの文字起こし精度を向上させるプロンプトの利用・作成術

Copilotの文字起こし精度や、生成される要約の質は、ユーザーが入力するプロンプト(指示文)によって大きく左右されます。

より良い結果を得るためには、プロンプトを工夫することが不可欠です。

ここでは、Copilotの能力を最大限に引き出すためのプロンプト活用術を2つ紹介します。

- デフォルトのプロンプトを使ってみる

- 精度を高めるプロンプトを自分で作成してみる

これらのコツを押さえることで、Copilotをより効果的に活用できるようになります。

デフォルトのプロンプトを使ってみる

Copilotには、初めて使う人でも簡単に操作できるよう、あらかじめいくつかのプロンプトが用意されています。

例えば、「会議の要点を箇条書きで教えて」「未解決のトピックはありますか?」といったものです。

まずは、これらのデフォルトのプロンプト(プロンプト候補)を使ってみることをお勧めします。

どのような指示を出すと、どのような結果が返ってくるのかを体験することで、Copilotとの対話の感覚を掴むことができます。

基本的な使い方に慣れるための第一歩として、非常に有効な方法です。

精度を高めるプロンプトを自分で作成してみる

基本的な使い方に慣れたら、次は自分でプロンプトを作成してみましょう。

精度を高めるためのコツは、「役割」「背景」「形式」を具体的に指定することです。

例えば、「あなたは優秀なプロジェクトマネージャーです。今回の新製品開発会議の議事録を、以下のフォーマットで作成してください。特に、コストに関する決定事項と、各担当者の次週までのタスクを明確に記述してください。」のように指示します。

このように、Copilotに役割を与え、会議の背景情報を伝え、出力してほしい形式を具体的に指定することで、より意図に沿った、精度の高いアウトプットを得ることができます。

Copilotの文字起こし精度を実際に使ってみての感想

ここでは、筆者が数ヶ月にわたり、実際の業務でCopilotの文字起こし機能をヘビーユースして感じた、率直なメリットとデメリットをお伝えします。

導入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

良かった点(メリット)

最大のメリットは、やはり議事録作成にかけていた時間がほぼゼロになったことです。

これにより、本来注力すべきコア業務により多くの時間を割けるようになりました。

また、会議中はメモを取る必要がなくなったため、議論そのものに集中できるようになったのも大きな変化です。

会議に参加できなかったメンバーにも、Copilotが生成した要約を送るだけで済むので、情報共有が格段にスムーズになりました。

Teams上で全てが完結する手軽さも、高く評価できるポイントです。

気になった点(デメリット)

一方で、いくつかのデメリットも感じています。

最も大きいのは、対面で行われるオフラインの会議では利用できない点です。

Web会議が主流になったとはいえ、重要な商談などは対面で行うことも多く、対応できないのは残念です。

また、専門用語が飛び交う技術的な会議では、やはり手動での修正が欠かせません。

完璧な精度を期待しすぎると、がっかりするかもしれません。

Copilotはあくまで「優秀なアシスタント」であり、最終的なチェックは人間が行う必要がある、という認識が重要です。

Copilotの文字起こし精度に関するよくある質問

最後に、Copilotの文字起こし精度や機能に関して、多くのユーザーから寄せられる代表的な質問とその回答をまとめました。

オフラインでも利用できますか?

いいえ、現在のCopilot for Microsoft 365は、Teams会議などオンライン環境での利用を前提としています。

そのため、会議室で行われるようなオフラインの会議では、直接文字起こし機能を利用することはできません。

ただし、ICレコーダーなどで会議の音声を録音し、その音声ファイルをPCで再生しながらPCのマイクで音を拾わせる、といった裏技的な方法で文字起こしをさせることは不可能ではありません。

ただし、音質が劣化するため精度は大きく低下します。

対応している言語は何ですか?

Copilotは、日本語や英語はもちろん、中国語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、ポルトガル語など、数十の言語に対応しています。

ただし、一つの会議で複数の言語が話される場合、精度が低下することがあります。

基本的には、会議の主要な言語を一つ設定して利用することが推奨されています。

最新の対応言語リストは、マイクロソフトの公式サイトで確認できます。

セキュリティは安全ですか?

はい、Copilot for Microsoft 365は、企業のデータを安全に保つための高度なセキュリティ対策が施されています。

入力されたプロンプトや会議のデータが、組織の外部に漏洩したり、AIモデルの学習データとして利用されたりすることはありません。

すべてのデータは、Microsoft 365の堅牢なコンプライアンスとプライバシーのポリシーによって保護されています。

安心して業務に利用できるセキュリティレベルが確保されていると言えるでしょう。

あなたの脳はサボってる?AIで「賢くなる人」と「思考停止する人」の決定的違い

AIを毎日使っているあなた、その使い方で本当に「賢く」なっていますか?実は、使い方を間違えると、私たちの脳はどんどん“怠け者”になってしまうかもしれません。マサチューEューセッツ工科大学(MIT)の衝撃的な研究がそれを裏付けています。しかし、ご安心ください。AIを「最強の思考ツール」として使いこなし、能力を向上させる方法が実践されています。この記事では、「思考停止する人」と「賢くなる人」の分かれ道を、最新の研究結果と具体的なテクニックを交えながら、どこよりも分かりやすく解説します。

【警告】AIはあなたの「脳をサボらせる」かもしれない

「AIに任せれば、頭を使わなくて済む」もしそう思っていたら、少し危険なサインです。MITの研究によると、AIを使って文章を作った人は、自力で考えた人に比べて脳の活動が低下することがわかりました。これは、脳が考えることをAIに丸投げしてしまう「思考の外部委託」が起きている証拠です。この状態が続くと、次のようなリスクが考えられます。

深く考える力が衰える: AIの答えを鵜呑みにし、「本当にそうかな?」と疑う力が鈍る。

記憶が定着しなくなる: 楽して得た情報は、脳に残りづらい。

アイデアが湧かなくなる: 脳が「省エネモード」に慣れてしまい、自ら発想する力が弱まる。

便利なツールに頼るうち、気づかぬ間に、本来持っていたはずの「考える力」が失われていく可能性があるのです。

引用元:

マサチューセッツ工科大学の研究者たちによる論文で、大規模言語モデル(LLM)の支援を受けて文章作成タスクを行うと、人間の脳の認知的活動が大幅に低下することが示されています。(Shmidman, A., Sciacca, B., et al. “Your Brain on ChatGPT: Accumulation of Cognitive Debt when Using an AI Assistant for Essay Writing Task” 2024年)

URL: https://arxiv.org/abs/2506.08872

【実践】AIを「脳のジム」に変える賢い使い方

では、「賢くなる人」はAIをどう使っているのでしょうか?答えはシンプルです。彼らはAIを「答えを出す機械」ではなく、「思考を鍛えるパートナー」として利用しています。ここでは、誰でも今日から真似できる3つの「賢い」使い方をご紹介します。

使い方①:最強の「壁打ち相手」にする

自分の考えを深めるには、反論や別の視点が不可欠です。そこで、AIをあえて「反対意見を言うパートナー」に設定しましょう。

プロンプト例:

「(あなたの意見や企画)について、あなたが優秀なコンサルタントだったら、どんな弱点を指摘しますか?最も鋭い反論を3つ挙げてください。」

これにより、一人では気づけなかった思考の穴を発見し、より強固な論理を組み立てる力が鍛えられます。

使い方②:あえて「無知な生徒」として教える

自分が本当にテーマを理解しているか試したければ、誰かに説明してみるのが一番です。AIを「何も知らない生徒役」にして、あなたが先生になってみましょう。

プロンプト例:

「今から『(あなたが学びたいテーマ)』について説明します。あなたは専門知識のない高校生だと思って、私の説明で少しでも分かりにくい部分があったら、遠慮なく質問してください。」

AIからの素朴な質問に答えることで、自分の理解度の甘い部分が明確になり、知識が驚くほど整理されます。

使い方③:アイデアを無限に生み出す「触媒」にする

ゼロから「面白いアイデアを出して」と頼むのは、思考停止への第一歩です。そうではなく、自分のアイデアの“種”をAIに投げかけ、化学反応を起こさせるのです。

プロンプト例:

「『(テーマ)』について考えています。キーワードは『A』『B』『C』です。これらの要素を組み合わせて、今までにない斬新な企画の切り口を5つ提案してください。」

AIが提案した意外な組み合わせをヒントに、最終的なアイデアに磨きをかけるのはあなた自身です。これにより、発想力が刺激され、創造性が大きく向上します。

まとめ

企業は労働力不足や業務効率化の課題を抱える中で、生成AIの活用がDX推進や業務改善の切り札として注目されています。

しかし、実際には「どこから手を付ければいいかわからない」「社内にAIリテラシーを持つ人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。