「DXで業務効率化を進めたいけど、何から手をつければいいか分からない…」

「他社の成功事例を参考にして、自社のDX推進に活かしたい」

こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?

本記事では、DXによる業務効率化の基本的な知識から、具体的な進め方、成功のポイント、そして業界別の成功事例20選までを網羅的に解説します。

DXの本質を理解し、正しいステップで推進することで、企業の生産性は飛躍的に向上します。

きっと役に立つと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。

DXによる業務効率化とは?IT化との違いや基本を解説

ここからは、DXによる業務効率化の基本的な考え方について解説します。

- DXの本質と定義

- 業務効率化の定義とは

- DX推進と業務効率化の関係性

- DXとIT化の明確な違い

これらの基本を押さえることで、DX推進の方向性を見誤ることなく、効果的な取り組みを進めることができます。

それでは、1つずつ順に解説します。

DXの本質と定義

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、単にデジタルツールを導入することではありません。

その本質は、「データとデジタル技術を活用して、ビジネスモデルや業務プロセス、さらには企業文化そのものを変革し、競争上の優位性を確立すること」にあります。

つまり、アナログな業務をデジタルに置き換えるだけでなく、デジタルを前提としてビジネスのあり方全体を再構築する、より広範で根本的な変革を指します。

顧客に新しい価値を提供したり、これまでにないビジネスモデルを創出したりすることが、DXの最終的なゴールです。

この変革の過程で、結果として業務の効率化が実現されるのです。

業務効率化の定義とは

業務効率化とは、企業の業務プロセスに潜む「ムリ・ムダ・ムラ」を排除し、より少ないリソース(時間、コスト、労力)で、より大きな成果を生み出すための取り組みを指します。

具体的には、作業手順の見直しや自動化、情報共有の円滑化などを通じて、生産性を向上させることが目的です。

例えば、これまで手作業で行っていたデータ入力をツールで自動化したり、紙ベースの書類を電子化して共有しやすくしたりすることが挙げられます。

業務効率化は、コスト削減や従業員の負担軽減に直結し、企業の競争力を高めるための重要な活動です。

DX推進と業務効率化の関係性

DX推進と業務効率化は、密接に関連しています。多くの場合、業務効率化はDXを実現するための重要な第一歩と位置づけられます。

デジタル技術を活用して既存の業務を効率化することで、従業員は単純作業から解放され、より創造的で付加価値の高い業務に集中できるようになります。

また、業務プロセスがデジタル化されることで、これまで取得できなかったデータを収集・分析できるようになり、データに基づいた的確な経営判断が可能になります。

このように、業務効率化を通じて生まれたリソースやデータを活用し、ビジネスモデルの変革や新たな価値創造へと繋げていくことが、DX推進の理想的な流れと言えるでしょう。

DXとIT化の明確な違い

DXとIT化は混同されがちですが、その目的と範囲に明確な違いがあります。

IT化は、既存の業務プロセスを維持したまま、デジタルツールを導入して効率化を図る「手段」です。

例えば、紙の請求書を会計ソフトで作成するように変更するのはIT化です。目的はあくまで「請求書作成業務の効率化」にあります。

一方、DXは、IT化を手段として活用しつつ、ビジネスモデルや組織そのものを変革させることを「目的」とします。

例えば、単に会計ソフトを導入するだけでなく、収集された購買データを分析して新たなサービス開発に繋げたり、受発注システムをオンラインで完結させて顧客体験を向上させたりする取り組みがDXにあたります。

企業にDXによる業務効率化が求められる理由

現代の企業にとって、DXによる業務効率化はなぜ必要不可欠なのでしょうか。

- 経済産業省が警鐘を鳴らす「2025年の崖」

- ビジネス環境・市場の変化への迅速な対応

- 少子高齢化による人手不足の解消

これらの背景を理解することで、DX推進の重要性をより深く認識できます。

それでは、1つずつ順に解説します。

経済産業省が警鐘を鳴らす「2025年の崖」

「2025年の崖」とは、経済産業省がDXレポートで指摘した問題です。

多くの企業で使われている既存の基幹システム(レガシーシステム)が、複雑化・老朽化・ブラックボックス化し、このまま放置すれば2025年以降、年間で最大12兆円もの経済損失が生じる可能性があると警鐘を鳴らしています。

これらのレガシーシステムは、維持・運用に多大なコストがかかるだけでなく、新しいデジタル技術との連携が難しく、DX推進の大きな足かせとなります。

この問題を克服し、企業の競争力を維持・強化するためには、レガシーシステムから脱却し、DXを推進して業務プロセスを刷新することが急務なのです。

ビジネス環境・市場の変化への迅速な対応

現代のビジネス環境は、顧客ニーズの多様化、デジタル技術の急速な進化、グローバル競争の激化など、予測困難な変化に常にさらされています。

このような状況下で企業が生き残るためには、市場の変化を迅速に察知し、柔軟に対応できる体制を構築する必要があります。

DXを推進することで、リアルタイムでのデータ収集・分析が可能となり、データに基づいた客観的で迅速な意思決定が実現します。

顧客の行動データを分析して新たなニーズを発見したり、市場のトレンドをいち早く捉えて新商品を開発したりと、変化に即応できる俊敏な経営体制を築く上で、DXによる業務効率化は不可欠です。

少子高齢化による人手不足の解消

日本は深刻な少子高齢化に直面しており、多くの業界で労働力不足が大きな経営課題となっています。

限られた人材でこれまで以上の生産性を維持・向上させるためには、業務のあり方を根本から見直す必要があります。

DXを通じて、これまで人手に頼っていた定型業務や単純作業をRPA(Robotic Process Automation)などのツールで自動化すれば、従業員はより付加価値の高いコア業務に集中できます。

これにより、一人当たりの生産性が向上し、人手不足という課題を解消に導くことができます。

また、魅力的な労働環境を整備することは、優秀な人材の確保や定着にも繋がり、企業の持続的な成長を支える基盤となります。

DXによる業務効率化がもたらすメリット

DXを推進し、業務効率化を実現することで、企業はどのようなメリットを得られるのでしょうか。

- デジタル技術活用による業務スピードの向上

- 正確なデータ分析に基づく迅速な意思決定

- データの一元管理と効果的な活用

- 単純作業の自動化による作業時間の短縮

- 付加価値の高い業務への人材の有効活用

これらのメリットは、企業の競争力を直接的に高める要素となります。

それでは、1つずつ順に解説します。

デジタル技術活用による業務スピードの向上

デジタルツールやシステムを導入することで、業務プロセス全体のスピードが飛躍的に向上します。

例えば、申請・承認プロセスにワークフローシステムを導入すれば、書類を回覧する時間や手間がなくなり、意思決定までの時間を大幅に短縮できます。

また、クラウドサービスを活用すれば、場所や時間を選ばずに情報共有や共同作業が可能になり、コミュニケーションが円滑化します。

このように、業務の各段階で発生していた時間的なロスを削減することで、ビジネスチャンスを逃さず、顧客への対応も迅速に行えるようになります。

正確なデータ分析に基づく迅速な意思決定

DX推進の大きなメリットの一つが、データに基づいた客観的な意思決定(データドリブン経営)が可能になることです。

これまでの経験や勘に頼った判断ではなく、販売データ、顧客データ、Webサイトのアクセスログなど、様々なデータを収集・分析することで、より精度の高い経営判断を下せるようになります。

BIツールなどを活用すれば、膨大なデータをリアルタイムで可視化し、経営状況を正確に把握できます。

市場のトレンドや課題を早期に発見し、迅速かつ的確な対策を講じることが可能になるため、経営の安定性と成長性を高めることができます。

データの一元管理と効果的な活用

多くの企業では、部署ごと、システムごとにデータが分散して管理されている「サイロ化」が課題となっています。

これでは、全社的な視点でデータを活用することができません。

DXを推進する過程で、これらの散在したデータを一元的に管理するプラットフォームを構築すれば、組織全体でデータを横断的に活用できるようになります。

例えば、営業部門の顧客データとマーケティング部門の広告データを連携させることで、より効果的な販売戦略を立案できます。

データの一元管理は、部門間の連携を強化し、組織全体のパフォーマンスを最大化するための基盤となります。

単純作業の自動化による作業時間の短縮

データ入力、定型的なレポート作成、請求書発行といった単純作業は、多くの時間を費やす一方で、高い付加価値を生み出すわけではありません。

RPAなどの自動化ツールを活用することで、これらの定型業務をロボットに任せることができ、作業時間を大幅に短縮できます。

これにより、ヒューマンエラーが減少し、業務の品質向上にも繋がります。

削減できた時間は、より創造性が求められる企画立案や顧客対応といったコア業務に充てることができ、企業全体の生産性向上に大きく貢献します。

ChatGPTで定型的な業務を自動化し、業務効率化・業務改善を実現するためのアイデアやプロンプト、活用事例については、こちらの記事で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/use-case/chatgpt-brainstormideas-businessimprovement

付加価値の高い業務への人材の有効活用

単純作業や定型業務の自動化は、従業員を本来注力すべきコア業務へとシフトさせることを可能にします。

例えば、営業担当者が伝票処理から解放されれば、顧客との対話や提案活動により多くの時間を使えるようになります。

このように、従業員一人ひとりが自身の専門性やスキルを最大限に活かせる環境を整えることは、従業員のモチベーション向上やスキルアップにも繋がります。

限られた人材リソースを付加価値の高い業務に集中させることで、企業の競争力を根本から強化し、持続的な成長を実現できるのです。

DXによる業務効率化を進める具体的な流れ

DXによる業務効率化は、どのようなステップで進めていけばよいのでしょうか。

- 手順①:業務プロセスの可視化・分析

- 手順②:課題の特定と優先順位の決定

- 手順③:効率化ツールの選定と導入計画

- 手順④:実施後のモニタリングと改善

この4つのステップを順に踏むことで、計画的かつ効果的にDXを推進できます。

それでは、1つずつ順に解説します。

手順①:業務プロセスの可視化・分析

最初のステップは、現状の業務プロセスを正確に把握することです。

「誰が」「いつ」「何を」「どのように」行っているのかを、フローチャートなどを用いて詳細に可視化します。

このプロセスを通じて、これまで当たり前だと思っていた業務の中に、非効率な手順や重複している作業、不必要な工程が潜んでいることが明らかになります。

各業務にかかっている時間やコストも定量的に測定し、どこにボトルネックが存在するのかを客観的に分析することが重要です。

現場の担当者へのヒアリングも行い、実態に基づいた正確な情報を集めましょう。

手順②:課題の特定と優先順位の決定

業務プロセスの可視化・分析ができたら、次はその中から具体的な課題を特定します。

「時間がかかりすぎている」「ミスが発生しやすい」「属人化している」といった問題点を洗い出しましょう。

全ての課題に一度に取り組むのは現実的ではありません。

そのため、特定した課題に対して、「改善効果の大きさ」と「実現のしやすさ(難易度)」の2つの軸で評価し、優先順位を決定します。

まずは効果が大きく、かつ比較的小さなコストや労力で始められるものから着手するのが成功のポイントです。

手順③:効率化ツールの選定と導入計画

解決すべき課題と優先順位が決まったら、その課題解決に最も適したデジタルツールやシステムを選定します。

RPA、SFA/CRM、BIツールなど、世の中には多種多様なツールが存在するため、自社の課題や目的に合っているか、既存のシステムと連携できるか、現場の従業員が使いこなせるかといった観点で慎重に比較検討します。

ツールが決まったら、具体的な導入計画を策定します。

導入スケジュール、予算、担当部署、導入後の運用ルール、従業員へのトレーニング計画などを明確にし、関係者全員で共有することが重要です。

手順④:実施後のモニタリングと改善

ツールを導入して終わりではありません。

導入後、実際に業務効率がどれだけ改善されたのかを定期的にモニタリングし、効果を測定することが不可欠です。

事前に設定したKPI(重要業績評価指標)、例えば「作業時間の削減率」や「コスト削減額」などを基に効果検証を行います。

もし期待した効果が得られていない場合は、その原因を分析し、ツールの設定を見直したり、運用方法を改善したりといったPDCAサイクルを回し続けます。

現場からのフィードバックを積極的に収集し、継続的に改善を図ることがDX成功の鍵となります。

DXによる業務効率化を成功させるポイント

DXによる業務効率化を確実に成功へと導くためには、いくつかの重要なポイントがあります。

- ポイント①:DXの目的を明確にし全社で共有する

- ポイント②:既存プロセスを見直すBPRの視点を持つ

- ポイント③:スモールスタートで小さく始める

- ポイント④:現場とのギャップを埋め、協力を得る

- ポイント⑤:短期・中期・長期の視点で計画する

これらのポイントを押さえることで、失敗のリスクを減らし、DXの効果を最大化できます。

それでは、1つずつ順に解説します。

ポイント①:DXの目的を明確にし全社で共有する

DXを成功させる上で最も重要なのは、「何のためにDXを推進するのか」という目的を明確にすることです。

「コストを30%削減する」「顧客満足度を20%向上させる」といった具体的な目標を設定し、それを経営層から現場の従業員まで、全社で共有することが不可欠です。

目的が曖昧なままでは、単にツールを導入することが目的化してしまい、本来の成果に繋がりません。

全社員が同じゴールを目指して一丸となることで、部門間の協力も得やすくなり、DX推進の強力な推進力が生まれます。

経営トップが強いリーダーシップを発揮し、DXのビジョンを繰り返し発信し続けることが重要です。

ポイント②:既存プロセスを見直すBPRの視点を持つ

DXは、単に既存の業務をデジタルツールに置き換えるだけではありません。

非効率なアナログ業務をそのままデジタル化しても、大きな効果は期待できません。

大切なのは、BPR(ビジネスプロセス・リエンジニアリング)の視点、つまり「そもそもこの業務は必要なのか」「もっと良いやり方はないか」と、既存の業務プロセスそのものをゼロベースで見直すことです。

不要な業務は廃止し、プロセスを再設計した上で、最適なデジタルツールを導入することで、業務効率化の効果を最大化することができます。

こちらは経済産業省が中小企業向けにDXの進め方を具体的に解説した「実践の手引き」です。合わせてご覧ください。 https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/dx-chushoguidebook/tebiki2.0archives.pdf

ポイント③:スモールスタートで小さく始める

最初から全社規模で大規模なDXプロジェクトを進めようとすると、計画が複雑になり、失敗したときのリスクも大きくなります。

まずは特定の部署や特定の業務に絞って、小さく始めてみることが成功の秘訣です。

スモールスタートで成功体験を積むことで、DXの効果を社内に具体的に示すことができ、他部署への展開もスムーズに進みます。

また、小さなプロジェクトであれば、問題が発生しても迅速に軌道修正が可能です。

小さな成功を積み重ねながら、そこで得られた知見やノウハウを活かして、徐々に対象範囲を拡大していくアプローチが確実です。

ポイント④:現場とのギャップを埋め、協力を得る

DXを推進するのは経営層や情報システム部門かもしれませんが、実際に新しいツールやシステムを使うのは現場の従業員です。

現場の意見を無視してトップダウンでDXを進めると、「使いにくい」「かえって手間が増えた」といった反発を招き、形骸化してしまう恐れがあります。

計画段階から現場の従業員を巻き込み、彼らが抱える課題やニーズを丁寧にヒアリングすることが重要です。

新しいツールを導入する際には、十分な説明会やトレーニングを実施し、導入によるメリットを具体的に伝えることで、現場の理解と協力を得ることができます。

現場を味方につけることが、DXを成功させるための鍵となります。

ポイント⑤:短期・中期・長期の視点で計画する

DXは一朝一夕に成し遂げられるものではなく、継続的な取り組みが必要です。

そのため、短期・中期・長期の視点で段階的なロードマップを描くことが重要になります。

短期的には、すぐに効果が見込める業務の自動化など、スモールスタートで成果を出すことを目指します。

中期的には、部門を横断したデータ連携基盤の構築など、より大きな業務改革に取り組みます。

そして長期的には、ビジネスモデルの変革や新たな価値創造といった、DXの最終的なゴールを目指します。

このように時間軸を分けて計画を立てることで、着実にステップアップし、最終的に大きな変革を成し遂げることができます。

DXによる業務効率化で直面する課題

多くの企業がDXによる業務効率化を目指す一方で、いくつかの共通した課題に直面しています。

- 課題①:DX推進の目的設定と社内共有の欠如

- 課題②:自社に合わないツールの導入

- 課題③:DXを推進できる専門人材の不足

これらの課題を事前に認識し、対策を講じることが重要です。

それでは、1つずつ順に解説します。

課題①:DX推進の目的設定と社内共有の欠如

DX推進における最も典型的な失敗例が、「DXをすること」自体が目的になってしまうケースです。

経営層が明確なビジョンや目的を示さないまま、現場に「DXを進めろ」と指示だけを出してしまうと、従業員は何をすれば良いのか分からず、取り組みが形骸化してしまいます。

「なぜDXが必要なのか」「DXによって会社をどう変えたいのか」という目的を具体的に設定し、それを全社で共有することが不可欠です。

目的が共有されていれば、各部門や従業員が自律的にDXに向けたアクションを起こしやすくなり、全社的なムーブメントへと繋がっていきます。

課題②:自社に合わないツールの導入

市場には業務効率化のための様々なツールが溢れていますが、他社で成功したからといって、自社でも同じようにうまくいくとは限りません。

自社の業務プロセスや解決したい課題を十分に分析しないまま、流行りのツールや多機能な高額ツールを導入してしまうと、現場で活用されず無駄な投資に終わってしまうことがあります。

ツールはあくまで課題解決のための手段です。

まずは自社の課題を明確にし、その課題解決に本当に必要な機能は何かを見極めた上で、自社の規模や業態、従業員のリテラシーに合ったツールを慎重に選定することが重要です。

課題③:DXを推進できる専門人材の不足

DXを推進するには、デジタル技術に関する知識はもちろん、ビジネス全体を俯瞰して改革をリードできる人材が必要です。

しかし、多くの企業では、こうしたスキルを持つ人材が不足しているのが現状です。

情報システム部門に丸投げするだけでは、技術的な視点に偏ってしまい、ビジネス全体の変革には繋がりません。

社内で人材を育成するための研修プログラムを設けたり、外部から専門家を招いたり、あるいはDX推進を支援するパートナー企業と協業したりするなど、人材を確保するための方策を講じる必要があります。

DX推進においてデジタル技術の導入は不可欠ですが、ChatGPTの利用における注意点や、利用上のリスクについては、こちらの記事で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。https://taskhub.jp/useful/chatgpt-caveat/

【業界・企業別】DXによる業務効率化の成功事例20選

ここからは、実際にDXによって業務効率化を成功させた企業の事例を業界別に紹介します。

- 製造業のDX業務効率化事例

- 物流・運輸業のDX業務効率化事例

- 金融・保険業のDX業務効率化事例

- その他、様々な企業の事例

自社の状況と照らし合わせながら、DX推進のヒントを見つけてください。

それでは、順に見ていきましょう。

製造業のDX業務効率化事例

製造業では、工場のスマート化(スマートファクトリー)やサプライチェーン全体の最適化がDXの主なテーマです。

IoTセンサーで設備や生産ラインの稼働状況をリアルタイムに収集・分析し、故障の予兆検知や品質改善に繋げるケースが多く見られます。

また、熟練技術者の技術をAIでデータ化し、若手へ継承する取り組みも進んでいます。

これらの事例は、生産性の向上と品質の安定化に大きく貢献しています。

物流・運輸業のDX業務効率化事例

物流・運輸業では、倉庫管理システム(WMS)や輸配送管理システム(TMS)の導入による効率化が進んでいます。

AIを活用して最適な配送ルートを自動で算出したり、倉庫内でピッキングロボットを導入して省人化を図ったりする事例が増えています。

また、ブロックチェーン技術を用いて、貨物のトレーサビリティ(追跡可能性)を高め、サプライチェーン全体の透明性を向上させる取り組みも注目されています。

金融・保険業のDX業務効率化事例

金融・保険業界では、RPAの活用による定型業務の自動化が非常に進んでいます。

口座開設や保険契約の申し込み手続き、データ入力といったバックオフィス業務を自動化し、大幅な時間削減とコストカットを実現しています。

また、AIチャットボットを導入して顧客からの問い合わせに24時間365日対応したり、AIによる審査モデルを構築して融資判断を迅速化したりと、顧客サービスの向上にも繋がっています。

医療・ヘルスケアのDX業務効率化事例

医療・ヘルスケア分野では、電子カルテの導入による情報共有の円滑化が基本となります。

さらに、AIを活用した画像診断支援システムは、医師の診断精度向上と負担軽減に貢献しています。

また、オンライン診療システムの普及により、患者はどこにいても診察を受けられるようになり、通院の負担が軽減されました。

ウェアラブルデバイスから収集した健康データを活用し、個人の健康増進や予防医療に繋げるサービスも広がっています。

建設・不動産業のDX業務効率化事例

建設業界では、BIM/CIM(Building/Construction Information Modeling)の導入が進んでいます。

3次元モデルで設計・施工情報を一元管理することで、関係者間の合意形成を円滑にし、手戻りを削減します。

不動産業界では、VR/AR技術を活用したオンライン内見や、AIによる物件価格の査定などが普及し、顧客体験の向上と業務の効率化を両立させています。

小売・サービス業のDX業務効率化事例

小売・サービス業では、顧客データの活用がDXの中心です。

POSデータやECサイトの購買履歴、会員情報などを統合的に分析し、顧客一人ひとりの嗜好に合わせた商品レコメENDやパーソナライズされたマーケティング施策を展開しています。

また、店舗にAIカメラを設置して顧客の動線を分析し、最適な商品陳列を実現したり、需要予測AIで在庫を最適化したりする事例も増えています。

自治体・公共機関のDX業務効率化事例

自治体や公共機関では、行政手続きのオンライン化が急速に進んでいます。

住民は市役所に行かなくても、スマートフォンやPCから各種申請を行えるようになり、利便性が大幅に向上しました。

また、庁内の業務においても、RPAを導入して定型的な事務作業を自動化し、職員がより専門的な業務に集中できる環境を整えています。

オープンデータを推進し、民間企業との連携による新たな住民サービスの創出も期待されています。

NTTグループの事例

NTTグループは、自社の業務プロセス改革にRPAツール「WinActor」を全面的に導入しました。

経理や人事、営業事務など、様々な部門の定型業務を自動化することで、年間で数百万時間もの作業時間を削減することに成功しました。

この取り組みで得たノウハウを活かし、現在では多くの企業にWinActorとその導入支援サービスを提供しており、日本全体のDX推進に貢献しています。

大塚デジタルヘルス(旧:大塚倉庫)の事例

大塚倉庫(現:大塚デジタルヘルス)は、製薬・食品物流のプラットフォーム改革に取り組みました。

これまでメーカーごとに個別に行われていた物流を共同化し、倉庫やトラックの積載効率を大幅に向上させました。

デジタル技術を活用して各社の物流情報を一元管理し、最適な輸配送計画を立案することで、コスト削減と環境負荷の低減を同時に実現した先進的な事例です。

ダイキン工業株式会社の事例

空調機器メーカーのダイキン工業は、熟練技術者の技能伝承という課題に対し、AIとIoTを活用したDXで対応しました。

生産ラインに多数のセンサーを設置し、熟練技術者の作業データ(温度、圧力、流量など)を収集・分析。

そのデータから暗黙知となっているノウハウをAIに学習させ、若手技術者でもベテランと同等の品質で製品を組み立てられるシステムを構築しました。

株式会社ミライト・ホールディングスの事例

総合エンジニアリング企業であるミライト・ホールディングスは、現場の安全管理と生産性向上のためにDXを推進しています。

ウェアラブルカメラやドローンを活用して、現場の状況を遠隔からリアルタイムで把握し、安全パトロールや進捗確認を効率化しました。

これにより、管理者の移動時間が削減され、より多くの現場を細やかに管理できるようになり、事故防止と生産性向上に繋がっています。

日本瓦斯株式会社の事例

日本瓦斯(ニチガス)は、LPガスの配送業務にDXを導入し、業界の常識を覆す効率化を実現しました。

各家庭のガスメーターにIoTデバイスを取り付け、ガスの残量を遠隔でリアルタイムに監視。

このデータを基にAIが最適な配送ルートとタイミングを自動で算出し、配送員の経験や勘に頼らない効率的な配送網を構築しました。

これにより、配送コストの大幅な削減に成功しています。

日本航空(JAL)の事例

日本航空(JAL)は、整備業務の効率化と品質向上のためにDXを推進しています。

整備士がウェアラブルデバイスを装着し、マニュアルや図面をハンズフリーで確認しながら作業できるようにしました。

また、遠隔地にいるベテラン整備士が現場の映像を見ながらリアルタイムで指示を出すことも可能になり、迅速かつ正確な整備作業を実現しています。

これにより、航空機の定時運航率の向上にも貢献しています。

トヨタ自動車株式会社の事例

トヨタ自動車は、「コネクティッドカー」戦略を通じてDXを推進しています。

自動車に通信機能を搭載し、走行データや車両の状態データをリアルタイムで収集。

このビッグデータを分析することで、新たなサービスの開発(例えば、運転傾向に応じた保険料の割引サービスなど)や、故障の予兆検知、リコール対応の迅速化などに活用しています。

「クルマを作る会社」から「モビリティサービスを提供する会社」への変革を目指しています。

株式会社LIXILの事例

住宅設備大手のLIXILは、全社的なデータ活用基盤を構築し、データドリブン経営を推進しています。

営業、マーケティング、生産、物流など、各部門に散在していたデータを一元化し、BIツールで可視化。

これにより、経営層から現場まで、全社員が同じデータを見て迅速な意思決定を行える体制を整えました。

顧客の購買データを分析し、製品開発やマーケティング戦略に活かしています。

キヤノン株式会社の事例

キヤノンは、生産現場のスマートファクトリー化を推進しています。

工場内の生産設備やロボットをネットワークで繋ぎ、稼働状況を一元的に監視・制御。

収集したデータをAIで分析し、生産効率の改善や品質の安定化を図っています。

また、カメラの画像認識技術を活用した外観検査の自動化なども進めており、人手不足の解消と品質向上を両立させています。

株式会社ブリヂストンの事例

タイヤメーカーのブリヂストンは、タイヤの製造・販売だけでなく、ソリューション事業へとDXを通じてビジネスモデルを変革しています。

トラックやバスなどの運送事業者向けに、タイヤにセンサーを取り付けて空気圧や温度を遠隔監視するサービスを提供。

パンクなどのトラブルを未然に防ぎ、燃費の改善やメンテナンスの効率化に貢献することで、顧客に新たな価値を提供しています。

旭化成株式会社の事例

総合化学メーカーの旭化成は、研究開発の分野でDXを積極的に活用しています。

AIやシミュレーション技術を用いて、新素材の開発プロセスを高速化する「マテリアルズ・インフォマティクス」に取り組んでいます。

これにより、これまで膨大な時間と試行錯誤を要していた開発期間を大幅に短縮し、市場へのスピーディーな製品投入を可能にしています。

株式会社商船三井の事例

海運大手の商船三井は、船舶の安全運航と環境負荷低減のためにDXを推進しています。

船舶から得られる航行データや気象データをAIで分析し、最も燃費効率の良い最適な航路をリアルタイムで算出するシステムを開発しました。

これにより、燃料消費量とCO2排出量を削減するとともに、機関の故障予知などを通じて安全運航のレベル向上にも繋げています。

東京センチュリー株式会社の事例

金融・サービス企業の東京センチュリーは、営業活動の効率化と高度化のためにSFA(営業支援システム)を導入しました。

これまで各営業担当者が個人で管理していた顧客情報や商談履歴を一元管理し、組織全体で共有。

これにより、担当者間のスムーズな情報連携や、データに基づいた効果的な営業戦略の立案が可能になり、営業生産性の向上を実現しました。

DXによる業務効率化を加速させるツール

DXによる業務効率化を推進する上で、強力な武器となる代表的なツールを紹介します。

- RPA(Robotic Process Automation)

- SFA(Sales Force Automation)/CRM(Customer Relationship Management)

- BI(Business Intelligence)ツール

- AI(人工知能)を活用したツール

これらのツールの特性を理解し、自社の課題に合わせて適切に活用することが重要です。

それでは、1つずつ順に解説します。

RPA(Robotic Process Automation)

RPAは、PC上で行う定型的な事務作業を自動化するツールです。「デジタルレイバー(仮想知的労働者)」とも呼ばれ、ソフトウェアロボットが人間に代わって作業を行います。

具体的には、データ入力、Webサイトからの情報収集、帳票作成、システム間のデータ連携といった、ルールが決まっている繰り返し作業を得意とします。

プログラミングの知識がなくても比較的容易に導入でき、短期間で業務効率化の効果を実感しやすいのが特徴です。

バックオフィス部門の生産性向上に大きく貢献します。

SFA(Sales Force Automation)/CRM(Customer Relationship Management)

SFAは営業支援システム、CRMは顧客関係管理システムのことです。両者は密接に関連しており、一体化したツールとして提供されることも多くあります。

SFAは、顧客情報、商談の進捗状況、営業活動履歴などを一元管理し、営業プロセスを効率化します。

CRMは、顧客との関係性を管理し、メール配信や問い合わせ管理などを通じて、顧客満足度の向上を目指します。

これらのツールを導入することで、属人化しがちな営業活動を組織的に管理し、データに基づいた戦略的な営業を展開できるようになります。

BI(Business Intelligence)ツール

BIツールは、企業内に散在する様々なデータを収集・統合・分析し、経営や業務に役立つ知見を導き出すためのツールです。

売上データ、財務データ、顧客データなどを、グラフやチャートを用いて直感的に分かりやすく可視化することができます。

これにより、専門家でなくてもデータ分析が容易になり、迅速な意思決定を支援します。

経営状況のモニタリング、売上不振の原因分析、市場トレンドの把握など、データドリブンな経営を実現するためには不可欠なツールと言えるでしょう。

AI(人工知能)を活用したツール

AIは、DXを次のステージへと押し上げる非常に強力な技術です。

単純な自動化にとどまらず、予測、識別、最適化といった、より高度で知的なタスクを実行できます。

具体的な活用例としては、過去のデータから将来の需要を予測するAI、画像やテキストの内容を認識・分類するAI、膨大な選択肢の中から最適な組み合わせを見つけ出すAIなどがあります。

チャットボットによる顧客対応の自動化や、AI-OCRによる紙書類のデータ化など、様々な業務領域で活用が広がっており、業務効率化と新たな価値創造の両面で大きな可能性を秘めています。

企業は労働力不足や業務効率化の課題を抱える中で、DXの推進が企業の競争力を左右する重要な経営課題となっています。

しかし、実際には「何から手をつければいいかわからない」「社内に専門知識を持つ人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

DX成功の鍵は、明確な目的を設定し、自社の課題に合った方法で、小さくても着実に一歩を踏み出すことです。

本記事で紹介した進め方や成功のポイント、そして多様な企業の成功事例を参考に、ぜひ自社のDX推進計画を具体化してみてください。

まずは、現状の業務プロセスを見える化し、どこに非効率な点があるのかを洗い出すことから始めてみましょう。

そして、その課題を解決するための最適なツールやパートナーを見つけることが、業務効率化、ひいては企業の持続的な成長へと繋がるはずです。

DXという変革の波を捉え、御社のビジネスを次のステージへと飛躍させましょう。

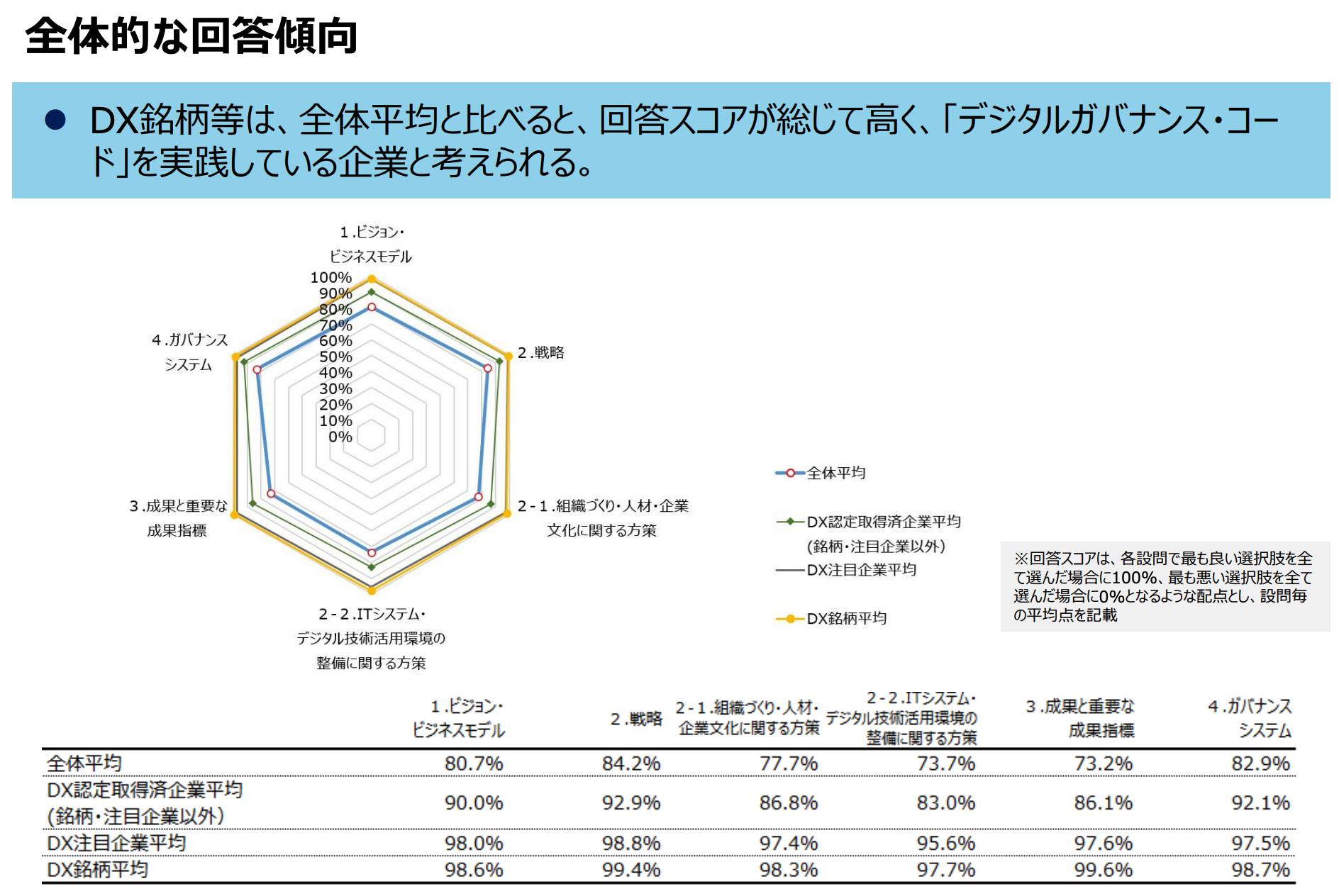

こちらは経済産業省が選定したDX先進企業「DX銘柄2024」の詳細な分析レポートです。合わせてご覧ください。 https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/keiei_meigara/dx-bunseki_2024.pdf

DXの波に乗り遅れる企業、飛躍する企業。その差は「2025年の崖」への備えにあり

「DX」という言葉を聞かない日はないほど、多くの企業が業務効率化に取り組んでいます。しかし、その一方で、具体的な一歩を踏み出せずにいる企業が少なくないのも事実です。実は、このまま何もしなければ、あなたの会社は数年後に深刻な危機に直面するかもしれません。経済産業省が「2025年の崖」と名付けた、衝撃的なレポートがその未来を予測しています。この記事では、なぜ今DXが不可欠なのか、そして危機を乗り越え、むしろチャンスに変えるための具体的な方法を、信頼できる情報源を基に解説します。

【警告】あなたの会社のシステムは「2025年の崖」から突き落とされるかもしれない

「2025年の崖」とは、多くの企業が抱えるレガシーシステム(老朽化・複雑化した既存システム)を放置した場合、2025年以降に最大で年間12兆円もの経済損失が生じる可能性があるという、経済産業省からの厳しい警告です。この問題の本質は、単にシステムが古いということではありません。

データが活用できない:部署ごとにシステムが孤立し、全社的なデータ分析や迅速な経営判断の妨げとなる。

維持費の高騰:古いシステムの維持・保守に多くのコストと人材が割かれ、新たなデジタル投資に資金を回せない。

セキュリティリスクの増大:最新の脅威に対応できず、サイバー攻撃や情報漏洩のリスクが高まる。

便利なはずのITが、いつの間にか企業の成長を阻む「足かせ」となってしまうのです。この崖を乗り越えられなければ、市場の変化に対応できず、競争から脱落していく未来が待っているかもしれません。

引用元:

経済産業省は2018年に発表した「DXレポート~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~」において、多くの経営者がDXの必要性を認識しつつも、既存システムの課題解決に至っていない現状を指摘し、このままではデジタル競争の敗者になる可能性を警告しています。

【実践】崖を飛び越えるためのDX推進3つのステップ

では、崖を乗り越え、むしろDXを成功に導く企業は何を実践しているのでしょうか。彼らはDXを「ツールの導入」ではなく、「企業変革のプロセス」として捉えています。誰でも今日から実践できる3つのステップをご紹介します。

ステップ①:業務の「健康診断」から始める

まずは、自社の業務プロセスを徹底的に可視化することから始めます。「誰が、何を、どのように」行っているかを洗い出し、どこに「ムリ・ムダ・ムラ」が潜んでいるのかを明らかにします。これは、人間でいうところの健康診断と同じです。現状を正確に把握しなければ、適切な処方箋(解決策)は描けません。

ステップ②:「小さく生んで、大きく育てる」発想を持つ

いきなり全社的な大改革を目指すのは失敗のもとです。特定の部署や、効果が出やすい小さな業務からDXを試してみましょう。例えば、経費精算のペーパーレス化や、RPAによる定型的なデータ入力の自動化などです。この「スモールスタート」で成功体験を積むことが、現場の協力を得て、次の大きな改革へと繋げるための重要な鍵となります。

ステップ③:目的を「共通言語」にする

「何のためにDXをやるのか」という目的を、経営層から現場の従業員まで全員が共有することが最も重要です。「コストを20%削減する」「顧客からの問い合わせ対応時間を半分にする」など、具体的な目標を会社の「共通言語」にしましょう。ゴールが明確であれば、従業員は自律的に動き、部門間の壁を越えた協力体制が生まれます。

まとめ

企業は労働力不足や業務効率化の課題を抱える中で、DXの推進が企業の競争力を左右する重要な経営課題となっています。

しかし、実際には「何から手をつければいいかわからない」「社内に専門知識を持つ人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、DXの第一歩となる様々な業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。