「自社でもDXを推進したいが、何から手をつければいいかわからない…」

「他社のDX成功事例を参考にして、具体的な取り組みのヒントを得たい」

こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?

本記事では、業界別に40社のDX成功事例を具体的に解説し、DXを成功に導くための共通のポイントや、多くの企業が直面する課題についても詳しくご紹介します。

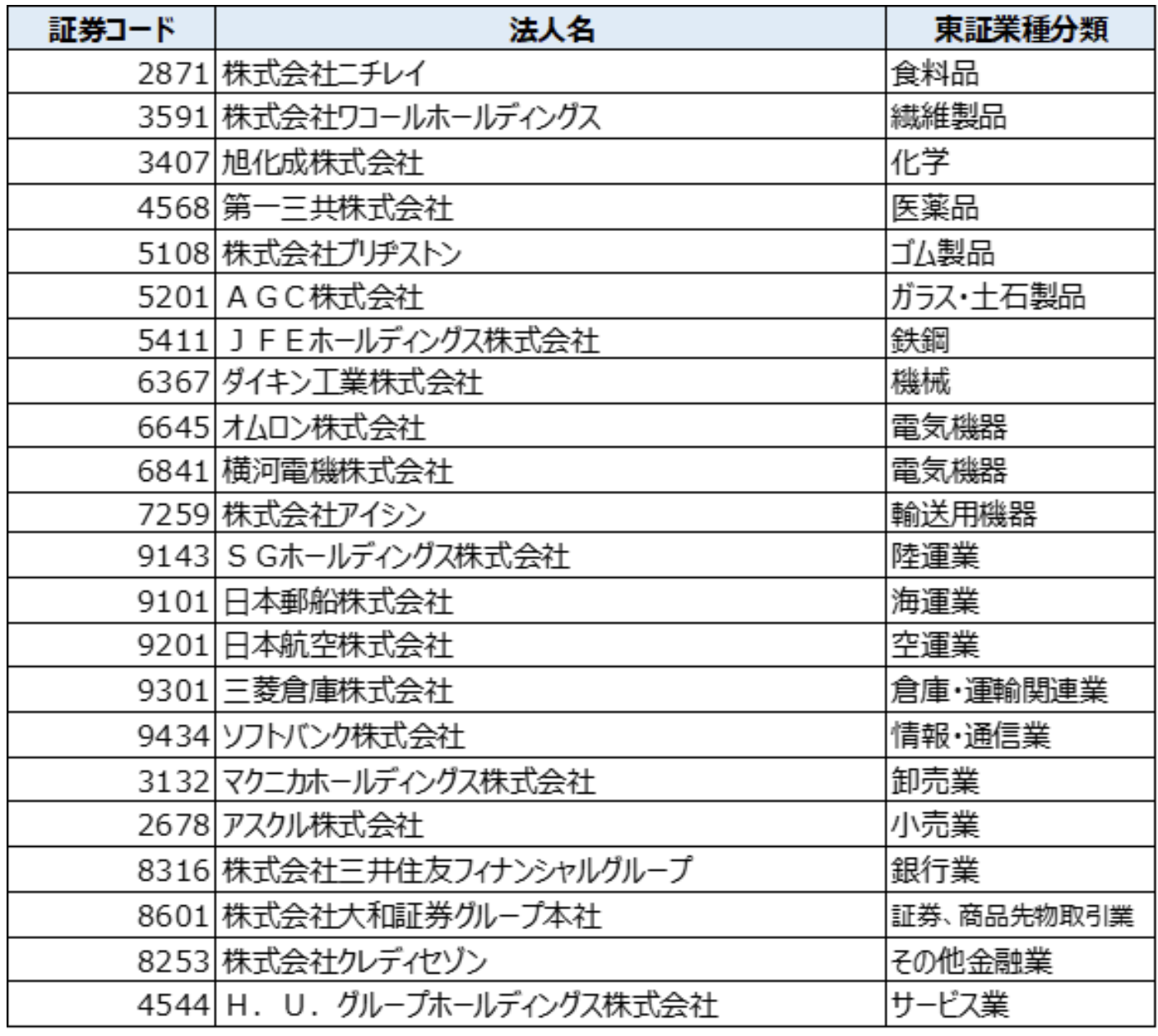

経済産業省が選定する「DX銘柄」に選ばれた企業の最新事例から、各業界のトップランナーの取り組みまで、網羅的に情報をまとめました。

きっと貴社のDX推進の役に立つと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。

DXに取り組む企業が最初に知るべき基礎知識

まず初めに、DXに取り組む上で企業が押さえておくべき基本的な知識を解説します。

- DX(デジタルトランスフォーメーション)の定義

- DXとデジタイゼーション・デジタライゼーションの違い

- 企業がDXに取り組む目的と必要性

これらの基礎を理解することで、DXの方向性を見誤ることなく、効果的な取り組みを進めることができるようになります。

それでは、1つずつ順に解説します。

DX(デジタルトランスフォーメーション)の定義とは

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、企業がデジタル技術を活用して、単に業務を効率化するだけでなく、製品・サービス、ビジネスモデル、さらには組織や企業文化そのものを根本から変革し、競争上の優位性を確立することを指します。

経済産業省の「DX推進ガイドライン」では、「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」と定義されています。

つまり、DXは単なるITツールの導入ではなく、デジタルを前提とした社会で企業が生き残るための、包括的な経営戦略そのものなのです。

こちらは経済産業省と東京証券取引所が選定した「DX銘柄2024」の公式レポートです。本記事で紹介しきれなかった選定企業や評価ポイントの全容を確認できますので、合わせてご覧ください。 https://www.meti.go.jp/press/2024/05/20240527001/20240527001.html

DXとデジタイゼーション・デジタライゼーションの違い

DXと混同されやすい言葉に、「デジタイゼーション」と「デジタライゼーション」があります。これらはDXを構成する要素ではありますが、意味は異なります。

デジタイゼーションは「アナログ・物理データのデジタル化」を指します。例えば、紙の書類をスキャンしてPDF化したり、会議の音声を録音したりすることがこれにあたります。これはDXの第一段階と言えるでしょう。

デジタライゼーションは「特定の業務・製造プロセスのデジタル化」です。RPAを導入して定型業務を自動化したり、SFA/CRMツールで顧客管理を効率化したりするなど、既存のプロセスをデジタル技術で改善する取り組みを指します。

そしてDXは、これらを通じてビジネスモデルや組織全体を変革し、新たな価値を創出することを目指す、より広範で戦略的な概念です。

企業がDXに取り組む目的と必要性

現代の企業がDXに取り組むべき最大の理由は、激しく変化する市場環境の中で競争優位性を維持し、持続的に成長するためです。

スマートフォンの普及や消費行動の変化、そして「2025年の崖」に代表されるようなレガシーシステムの限界など、企業を取り巻く環境は大きく変わっています。このような状況下で、旧来のビジネスモデルや業務プロセスに固執していると、市場から取り残されるリスクが高まります。

DXを推進することで、企業は業務効率化による生産性向上はもちろん、データ活用による新たな顧客体験の創出や、新規事業の開発などが可能になります。変化に迅速かつ柔軟に対応できる組織へと変革し、企業価値を高めるために、DXへの取り組みは不可欠と言えるでしょう。

DXの導入についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事で手順やメリット、成功事例まで網羅的に解説しています。 合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/useful/dx-introduce/

【DX銘柄】に選ばれた企業のDX取り組み最新事例

ここからは、経済産業省と東京証券取引所が選定する「DX銘柄」に選出された企業の中から、特に注目すべき最新のDX取り組み事例をご紹介します。

DX銘柄は、デジタル技術を前提としてビジネスモデル等を抜本的に変革し、新たな成長・競争力強化につなげていくDXに取り組む企業を評価するものです。

トップランナーたちの事例から、成功のヒントを探ってみましょう。

SGホールディングス株式会社

SGホールディングスは、物流業界におけるDXの先進企業として知られています。同社は、AIやIoT、ロボティクスなどの最新技術を積極的に導入し、物流センターの自動化・省人化を推進しています。

特に注目されるのが、大規模物流施設「Xフロンティア」における取り組みです。ここでは、約1,000台の自動搬送ロボットが稼働し、商品の棚入れからピッキングまでを自動で行うことで、省人化率約50%を実現しました。

また、AIを活用した配送ルートの最適化システムを開発し、配送効率の向上とドライバーの負担軽減を両立させています。データに基づいた物流改革により、持続可能な社会インフラの構築に貢献している事例です。

ソフトバンク株式会社

ソフトバンクは、通信事業で培った技術力とデータを活用し、多岐にわたる分野でDXを推進しています。同社は自社の変革だけでなく、法人顧客のDX支援にも力を入れています。

自社の取り組みとしては、AIを活用したネットワーク運用の自動化や、顧客応対におけるチャットボットの活用による業務効率化などが挙げられます。これにより、オペレーションコストの削減と顧客満足度の向上を実現しています。

また、法人向けには、5GソリューションやIoTプラットフォームを提供し、製造業のスマートファクトリー化や、建設現場の遠隔監視など、様々な業界のDXをサポートしています。通信インフラを基盤に、社会全体のDXを牽引する存在と言えるでしょう。

株式会社LIXIL

住宅設備機器メーカーのLIXILは、顧客体験の向上とサプライチェーン全体の最適化を目指し、全社的なDXを推進しています。

顧客接点においては、オンラインショールームやARを活用した製品シミュレーションアプリなどを提供し、顧客がいつでもどこでも手軽に製品を検討できる環境を整備しました。これにより、新たな顧客層の開拓にも成功しています。

生産・物流面では、IoTを活用して工場の稼働状況をリアルタイムで可視化し、生産計画の最適化や品質向上に繋げています。また、需要予測の精度を高めることで、部品の在庫管理や物流コストの最適化も実現。データ活用を軸に、製販一体となったDXを強力に推し進めています。

【製造業】企業のDX取り組み事例

製造業は、スマートファクトリー化やサプライチェーンの最適化など、DXによって大きな変革が期待される業界の一つです。

ここでは、日本のものづくりを牽引する企業のDX事例を紹介します。

- トヨタ自動車株式会社

- ダイキン工業株式会社

- 三菱電機株式会社

- 株式会社デンソー

- パナソニック株式会社

各社がどのようにデジタル技術を活用し、新たな価値を創造しているのかを見ていきましょう。

トヨタ自動車株式会社

トヨタ自動車は、「e-Palette」に代表されるMaaS(Mobility as a Service)事業や、あらゆるモノやサービスがつながる実証都市「Woven City」の建設など、単なる自動車メーカーから「モビリティ・カンパニー」への変革を目指すDXを推進しています。

生産現場では、長年の「カイゼン」活動で培ったノウハウとIoT技術を融合させ、工場の生産性や品質を飛躍的に向上させる取り組みを進めています。熟練技術者の技能をデジタルデータ化し、若手への継承やロボットへのティーチングに活用しています。

また、コネクティッドカーから得られる膨大な走行データを分析し、新たな保険サービスやメンテナンスサービスの開発にもつなげており、製造から販売、サービスまで一貫したDXを実現しています。

ダイキン工業株式会社

空調機メーカーのダイキン工業は、IoTとAIを活用した空調ソリューションの提供でDXをリードしています。同社は、製品を販売するだけでなく、空調機をネットワークに接続し、運用データを活用することで新たな価値を創出する「コトづくり」へとビジネスモデルを転換しています。

具体的には、クラウド型空調管理システム「DK-CONNECT」を提供し、遠隔からの運転状況監視やエネルギー消費の最適化、故障の予兆検知などを可能にしました。

これにより、顧客は快適な空間を維持しながら省エネを実現でき、ダイキンは保守サービスの効率化や新たなサービス開発に繋げることができます。製品とサービスを融合させたDXの好事例です。

三菱電機株式会社

総合電機メーカーの三菱電機は、FA(ファクトリーオートメーション)技術とITを融合させたソリューション「e-F@ctory」を核に、自社および顧客の工場のスマート化を推進しています。

自社の工場では、生産ラインに設置したセンサーから収集されるデータをAIで分析し、品質の改善や生産性の向上、エネルギーの最適化を実現しています。この実践で得たノウハウや知見を、顧客向けのソリューションとして提供しているのが特徴です。

また、製品の保守サービスにおいてもDXを推進。エレベーターやビル設備などにセンサーを設置し、遠隔監視や故障予知を行うことで、サービスの高度化と効率化を図っています。BtoB領域におけるDXの成功モデルと言えるでしょう。

株式会社デンソー

自動車部品大手のデンソーは、工場のIoT化をいち早く進め、世界中の130以上の工場をIoTプラットフォームで繋ぐことで、生産性の劇的な向上を実現しました。

各工場の設備から収集した稼働データを一元的に分析し、生産状況の可視化や改善点の抽出、さらには工場間でのノウハウ共有を可能にしています。これにより、グローバルレベルでの品質安定化とコスト削減を達成しました。

また、農業分野や物流分野にも進出し、自動運転技術や工場での生産管理技術を応用したDXソリューションを展開しています。自社の強みである技術力を核に、新たな事業領域を切り拓くことで、持続的な成長を目指しています。

パナソニック株式会社

パナソニックは、「現場プロセスイノベーション」を掲げ、サプライチェーン全体のDXに注力しています。特に、傘下のBlue Yonder社が持つ世界トップクラスのサプライチェーン・ソフトウェアを活用し、計画、実行、配送の各プロセスを連携・最適化する取り組みを進めています。

これにより、需要変動への迅速な対応や在庫の適正化、物流の効率化を実現し、顧客への価値提供を最大化することを目指しています。

また、製造現場においても、画像認識技術やロボティクスを活用した自動化・省人化を推進。溶接工程など、これまで人手に頼っていた熟練技能を要する作業の自動化に成功し、品質の安定と生産性向上に貢献しています。

【食品・飲食業界】企業のDX取り組み事例

食品・飲食業界では、需要予測の精度向上や生産性の改善、新たな顧客体験の創出などを目的にDXが進められています。

ここでは、代表的な企業の事例を見ていきましょう。

- キリンビール株式会社

- キユーピー株式会社

- ネスレ日本株式会社

- 株式会社マルハニチロ

伝統的な業界において、デジタル技術がどのように活用されているのかに注目です。

キリンビール株式会社

キリンビールでは、ビールの醸造工程という、熟練の職人の経験と勘に頼ってきた領域にDXを導入しました。

醸造中の麦汁の成分や発酵状態などを各種センサーでモニタリングし、得られたデータをAIで解析。これにより、発酵の進み具合を予測し、最適なタイミングで次の工程に進めるなど、品質の安定化と生産性向上を実現しました。

この取り組みは、単なる自動化ではなく、職人の知見をデータとして形式知化し、技術継承に繋げるという点でも大きな意義があります。伝統的なものづくりと最先端テクノロジーを融合させた好事例です。

キユーピー株式会社

マヨネーズやドレッシングで知られるキユーピーは、工場のスマート化を通じて生産性向上に取り組んでいます。代表的な例が、AIを活用した原料検査の自動化です。

主力商品である「キユーピー 深煎りごまドレッシング」の原料となるごまの品質検査において、従来は人による目視で行っていた選別作業にAI画像認識技術を導入。不良品を高い精度で自動的に検出し、排除することに成功しました。

これにより、検査の精度が向上し、作業者の負担も大幅に軽減されました。食品の安全・安心という根幹を支える品質管理の領域で、DXが大きな成果を上げている事例です。

ネスレ日本株式会社

ネスレ日本では、顧客との直接的なつながり(D2C)を強化するためのDX戦略が特徴的です。コーヒーマシン「ネスカフェ ゴールドブレンド バリスタ」や「ネスカフェ ドルチェ グスト」のユーザー向けに専用アプリを提供しています。

ユーザーはアプリを通じてコーヒーを飲むたびにポイントを貯めたり、家族や友人とつながって楽しんだりすることができます。ネスレは、このアプリから得られる飲用データを分析し、顧客一人ひとりの好みに合わせた製品やサービスの提案に活用しています。

製品を売って終わりにするのではなく、購入後の顧客体験をデジタルで豊かにすることで、顧客ロイヤルティを高めることに成功しています。

株式会社マルハニチロ

水産最大手のマルハニチロは、持続可能な漁業の実現に向けて、陸上養殖事業のDXに取り組んでいます。同社は、サバの陸上養殖において、IoTとAIを活用した「養殖生産管理プラットフォーム」を開発・導入しました。

水槽内の水温や酸素濃度、魚の生育状況などをセンサーで常時モニタリングし、データをクラウド上で一元管理。AIがデータを分析し、最適な給餌量やタイミングを算出することで、飼料の無駄をなくし、効率的な養殖を実現しています。

これにより、環境負荷を低減しながら、安全で高品質な水産物を安定的に供給することを目指しています。第一次産業におけるDXの先進的な事例として注目されています。

【小売・EC業界】企業のDX取り組み事例

小売・EC業界は、顧客の購買行動がデジタルへ移行する中で、DXが最も活発な業界の一つです。オンラインとオフラインを融合させた新たな顧客体験の創出が鍵となります。

ここでは、代表的な5社の事例を紹介します。

- 株式会社ニトリホールディングス

- アスクル株式会社

- 株式会社ピーチ・ジョン

- 株式会社資生堂ジャパン

各社が顧客とどのようにつながり、価値を提供しているのかを見ていきましょう。

株式会社ニトリホールディングス

ニトリホールディングスは、「製造物流IT小売業」という独自のビジネスモデルを強みに、サプライチェーン全体のDXを推進しています。

自社開発のECサイトと公式アプリ「ニトリアプリ」を連携させ、顧客の購買データを一元管理。オンラインでの購買履歴や店舗での閲覧履歴などを基に、個々の顧客に最適化されたレコメENDーションやクーポンを提供し、LTV(顧客生涯価値)の向上を図っています。

また、店舗では、アプリ会員証を提示することで、手ぶらで買い物ができる「手ぶらdeショッピング」サービスを提供。オンラインとオフラインの垣根をなくし、シームレスな購買体験を実現しているのが特徴です。

アスクル株式会社

オフィス用品通販のアスクルは、EC事業で培ったデータ分析力と最新のテクノロジーを駆使して、物流DXをリードしています。

同社は、AIを活用した需要予測システムを自社開発し、数百万点に及ぶ商品の在庫管理を最適化。欠品を防ぎながら余剰在庫を削減し、顧客への安定供給と収益性の向上を両立させています。

また、物流センターでは、ピッキング作業を支援するロボットや、商品の大きさに合わせて自動で梱包箱を作成する「オンデマンド梱包」システムなどを導入し、徹底した自動化・省人化を推進。ECの競争力の源泉である物流領域で、圧倒的な優位性を築いています。

株式会社ピーチ・ジョン

女性向け下着ブランドのピーチ・ジョンは、顧客体験の向上を目指し、店舗とECの連携を強化するDXに取り組んでいます。

特にユニークなのが、AIによる画像解析技術を活用した採寸・試着サービスです。顧客がスマートフォンで撮影した数枚の写真から、AIがバストサイズを推定。そのデータに基づき、ECサイト上で最適な商品をレコメンドしたり、バーチャル試着を提供したりしています。

これにより、ECサイトでの購入における「サイズが合うか不安」という最大の課題を解決し、顧客満足度の向上とコンバージョン率の改善に成功しました。デジタル技術で顧客の悩みに寄り添う好事例です

株式会社資生堂ジャパン

化粧品大手の資生堂ジャパンは、デジタルを活用した新たなカウンセリング体験の提供に力を入れています。

同社は、AIが肌の状態を分析し、最適なスキンケア方法や商品を提案するオンラインサービス「肌パシャ」を提供。また、ウェブカメラを通じてビューティーコンサルタントによるオンラインカウンセリングを受けられるサービスも展開しています。

これにより、顧客は時間や場所を問わず、専門的なアドバイスを受けられるようになりました。デジタルと人を融合させ、パーソナライズされた顧客体験を創出することで、顧客との長期的な関係構築を目指しています。

【金融・保険業界】企業のDX取り組み事例

規制が厳しい金融・保険業界でも、顧客の利便性向上や業務効率化、新たな金融サービスの創出を目指してDXが加速しています。

ここでは、5社の先進的な取り組みを紹介します。

- 株式会社りそなホールディングス

- 株式会社静岡銀行

- 株式会社ゆうちょ銀行

- プレミアグループ株式会社

- 株式会社ビューカード

伝統的な金融機関がどのように変革を遂げようとしているのか、その最前線を見ていきましょう。

株式会社りそなホールディングス

りそなホールディングスは、「金融+で、未来をプラスに。」をスローガンに掲げ、銀行の枠を超えたサービス提供を目指すDXを推進しています。

その中核となるのが、グループ公式アプリ「りそなグループアプリ」です。残高照会や振込といった基本的な銀行機能に加え、目的別にお金を貯められる機能や、様々な企業のサービスをお得に利用できるプラットフォーム機能などを搭載しています。

これにより、顧客との接点を増やし、お金に関するあらゆるニーズに応えるハブとなることを目指しています。既存の銀行業務をデジタルで高度化するだけでなく、非金融サービスへと領域を拡大する戦略的なDXが特徴です。

株式会社静岡銀行

地方銀行である静岡銀行は、地域経済の活性化に貢献するためのDXに注力しています。

特に、AIを活用した融資審査モデルの導入が注目されています。決算書などの財務データだけでなく、企業の入出金データといった非財務データもAIで分析することで、これまで融資が難しかった中小企業やスタートアップへの資金供給を可能にしています。

また、地域の事業者を対象としたビジネスマッチングサイトの運営や、DX導入支援コンサルティングなども行っており、地域全体のデジタル化を後押ししています。地域に根差した金融機関ならではの社会的意義の高いDX事例と言えるでしょう。

株式会社ゆうちょ銀行

全国に広がる店舗網と膨大な顧客基盤を持つゆうちょ銀行は、デジタルを活用して顧客の利便性を高める取り組みを進めています。

その代表例が、スマートフォン決済サービス「ゆうちょPay」です。ゆうちょ銀行の口座と直結しており、キャッシュレスでの支払いが可能になります。また、送金アプリ「ことら送金」との連携により、携帯電話番号やメールアドレスだけで手軽に送金できる機能も提供しています。

さらに、紙の通帳をデジタル化する「ゆうちょダイレクト+(プラス)」を推進し、ペーパーレス化による環境負荷の低減と、いつでもどこでも取引履歴を確認できる利便性の向上を実現しています。全国民の生活インフラとして、デジタル時代に対応した変革を進めています。

プレミアグループ株式会社

自動車の故障保証などを手掛けるプレミアグループは、保険(Insurance)とテクノロジー(Technology)を融合させた「インシュアテック」領域でDXを推進しています。

同社は、AIを活用した故障予測システムを開発。自動車の走行データや整備履歴などをAIが分析し、将来的な故障リスクを算出することで、個々の車両に最適化された保証プランの提供を可能にしました。

また、事故発生時には、スマートフォンアプリを通じて簡単に修理依頼や保険金請求ができるサービスも提供しており、顧客の利便性を大幅に向上させています。データ活用によって、従来の保険ビジネスをより高度で顧客中心のものへと変革している事例です。

株式会社ビューカード

JR東日本グループのビューカードは、Suicaとの連携という独自の強みを活かしたDX戦略を展開しています。

同社のスマートフォンアプリ「ビューカードアプリ」では、クレジットカードの利用明細確認はもちろん、Suicaへのオートチャージ設定やJRE POINTの管理などを一元的に行うことができます。

また、アプリから得られる顧客の決済データや移動データを分析し、個々のライフスタイルに合わせたサービスの提案や、JR東日本グループ内の他サービスへの送客に活用しています。鉄道というリアルな移動とデジタルデータを組み合わせ、新たな顧客価値を創造している点が特徴的です。

【物流・運輸業界】企業のDX取り組み事例

物流・運輸業界は、労働力不足やEC市場の拡大といった課題に直面しており、DXによる業務効率化や自動化が急務となっています。

ここでは、業界を代表する4社の事例を見ていきましょう。

- 伊藤忠商事株式会社

- ヤマト運輸株式会社

- 日本郵船株式会社

- 三菱倉庫株式会社

社会インフラを支える企業たちが、どのように課題解決に取り組んでいるのかを紹介します。

伊藤忠商事株式会社

総合商社の伊藤忠商事は、物流分野においてもDXを積極的に推進しています。同社は、ブロックチェーン技術を活用した「貿易情報連携プラットフォーム」の構築に参画しています。

このプラットフォームは、船荷証券(B/L)などの貿易書類を電子化し、関係者間で安全かつリアルタイムに共有することを目指すものです。これにより、貿易手続きの大幅な効率化、時間短縮、コスト削減が期待されています。

また、衛星データを活用して船舶の最適な運航ルートを提案するサービスや、倉庫内の自動化ソリューションなど、商社のネットワークと最新技術を組み合わせて、物流業界全体の変革を後押ししています。

ヤマト運輸株式会社

宅配便最大手のヤマト運輸は、ラストワンマイル配送の効率化と顧客の利便性向上を目指すDXに取り組んでいます。

その中核となるのが、LINEや公式アプリを通じた「EAZY」というサービスです。顧客は荷物を受け取る直前まで、受け取り場所(自宅、宅配ボックス、コンビニなど)や時間を自由に変更できます。これにより、再配達を大幅に削減し、ドライバーの負担軽減と顧客満足度の向上を両立させています。

また、集配拠点では、AIによる荷物の仕分け作業の自動化や、配達ルートの最適化などを進めており、オペレーション全体の効率化を徹底的に追求しています。

日本郵船株式会社

海運大手の日本郵船は、安全運航の確保と環境負荷の低減を目的としたDXを推進しています。

同社は、運航中の船舶から得られるエンジン情報や気象・海象データなどを陸上の拠点にリアルタイムで収集・分析する「船舶情報管理システム(SIMS)」を開発しました。このデータを活用することで、燃費効率が最も良い最適な運航ルートを導き出し、CO2排出量の削減に貢献しています。

また、AR(拡張現実)技術を活用した遠隔保守支援システムも導入。陸上の専門技術者が、現場の船員の装着したスマートグラスの映像を見ながら、リアルタイムで機器の修理や点検の指示を行うことを可能にしています。

三菱倉庫株式会社

倉庫業界大手の三菱倉庫は、倉庫業務の自動化・省人化と、医薬品などの高付加価値貨物に対応するためのDXに力を入れています。

同社の倉庫では、自動搬送ロボット(AGV)やロボットアームが商品の入出庫やピッキング作業を行っており、省人化と作業効率の向上を実現しています。

特に医薬品物流においては、IoT技術を活用した厳格な温湿度管理システムを導入。輸送・保管中の温度データをリアルタイムで監視し、逸脱があった場合にはアラートを発するなど、医薬品の品質を担保する高度な物流サービスを提供しています。これにより、付加価値の高い新たな収益源を確立しています。

【IT・情報・通信業界】企業のDX取り組み事例

IT・情報・通信業界は、DXを支える技術やサービスを提供する側であると同時に、自らのビジネスモデルを変革する主体でもあります。

ここでは、代表的な4社の取り組みを紹介します。

- ヤフー株式会社

- ソフトバンク株式会社

- KDDI株式会社

- 株式会社大塚商会

デジタル時代をリードする企業たちの自己変革の姿を見ていきましょう。

ヤフー株式会社

ヤフー(現:LINEヤフー)は、検索、ニュース、EC、金融など多岐にわたるサービスから得られる膨大なデータを活用したDXが強みです。

同社は、AI技術を活用して、個々のユーザーに最適化された情報や広告を配信するパーソナライゼーションを徹底しています。これにより、ユーザーエンゲージメントを高め、広告収益の最大化を図っています。

また、社内業務においてもDXを推進。約400種類もの内製AIソリューションを開発・活用し、記事の自動校正や不正利用の検知、広告審査などを自動化することで、業務効率を大幅に向上させています。データとAIを競争力の源泉とする企業の代表例です。

ソフトバンク株式会社

ソフトバンクは、通信事業を核としながら、AI、IoT、ロボティクスなどの先端技術への投資を加速させ、社会全体のDXを推進する「Beyond Carrier」戦略を掲げています。

法人向けには、様々な業界のDXを支援するソリューションを提供。例えば、建設業界向けには、ドローンやAIを活用した測量・点検サービスを、小売業界向けには、AIカメラによる来店客分析サービスなどを展開しています。

また、グループ企業であるPayPayを通じて、日本のキャッシュレス決済を牽引し、消費者の購買行動や企業のマーケティング活動のDXに大きな影響を与えています。自社の変革と顧客の変革を両輪で進めるDXの巨人です。

KDDI株式会社

KDDIは、5G通信サービスを基盤に、様々なパートナー企業と連携しながら、社会課題の解決に貢献するDXを推進しています。

同社は、IoT世界大手であるソラコムを子会社に持ち、あらゆるモノが通信でつながる世界の実現を目指しています。農業分野でのスマート農業支援や、地方自治体と連携したスマートシティの推進、ドローンを活用したインフラ点検など、幅広い領域で実績を上げています。

また、金融(au PAY)、エネルギー(auでんき)、エンターテインメントなど、通信以外のサービスも拡充し、顧客の生活全般をサポートする「ライフデザイン企業」への変革を進めています。通信をハブとしたエコシステム戦略が特徴です。

株式会社大塚商会

独立系のITソリューションプロバイダーである大塚商会は、特に中小企業のDX支援で大きな強みを発揮しています。

同社のビジネスモデルは、オフィス用品の通販「たのめーる」と、IT機器の導入・保守を行う「システムインテグレーション」の2つを組み合わせたものです。顧客の事業活動に必要なあらゆるもの(ハード、ソフト、サービス)をワンストップで提供することで、中小企業のIT化・DXを総合的にサポートしています。

特に、近年はクラウドサービスやセキュリティ対策、RPAによる業務自動化などの提案に力を入れており、専門人材が不足しがちな中小企業にとって、頼れるDXパートナーとしての地位を確立しています。

【建設・不動産業界】企業のDX取り組み事例

労働集約型と言われてきた建設・不動産業界でも、人手不足の深刻化や働き方改革の要請を受け、DXが急速に進展しています。

ここでは、業界をリードする4社の事例を紹介します。

- 三菱地所株式会社

- 大成建設株式会社

- 大東建託株式会社

- 野村不動産ソリューションズ株式会社

生産性の向上や新たな顧客体験の創出に向けた取り組みを見ていきましょう。

三菱地所株式会社

総合デベロッパーの三菱地所は、街づくりにおけるDXを推進しています。同社は、オフィスビルや商業施設に人流センサーやAIカメラを設置し、そこから得られるデータを分析・活用しています。

例えば、オフィスビルでは、混雑状況を可視化してエレベーターの待ち時間を短縮したり、空調を最適化して省エネと快適性を両立させたりしています。また、収集したデータをテナント企業に提供し、店舗のレイアウト改善やマーケティング戦略の立案に役立ててもらっています。

ハードとしての不動産を提供するだけでなく、データを活用してその価値を継続的に高めていく「スマートシティ」の実現を目指す取り組みです。

大成建設株式会社

スーパーゼネコンの一角である大成建設は、建設現場の生産性向上を目指すDXに注力しています。

同社は、BIM(Building Information Modeling)を全面的に導入しています。BIMは、建物の3次元モデルに、コストや仕上げ、管理情報などの属性データを追加したデータベースであり、設計から施工、維持管理までのあらゆる工程で情報を一元管理・活用できます。

BIMを活用することで、設計段階での不整合をなくし、手戻りを防ぐことができます。また、施工シミュレーションによる工程管理の最適化や、ドローンを活用した進捗管理なども可能になり、建設プロセス全体の効率化と品質向上に貢献しています。

大東建託株式会社

賃貸住宅供給戸数トップの大東建託は、顧客との接点強化と業務効率化の両面でDXを推進しています。

入居者向けには、専用アプリを提供し、家賃の支払い状況の確認や、修繕依頼、各種手続きなどをオンラインで完結できるようにしています。これにより、入居者の利便性を高めるとともに、管理業務の効率化を図っています。

また、賃貸住宅の設計においては、AIを活用して最適な間取りを自動生成するシステムを開発。土地の形状や法規制、周辺の家賃相場といった様々な条件を考慮し、収益性を最大化するプランを短時間で提案することを可能にしました。

野村不動産ソリューションズ株式会社

不動産流通大手の野村不動産ソリューションズは、不動産売買における顧客体験の向上を目指したDXに取り組んでいます。

同社は、オンライン上で不動産の査定依頼から売買契約までを完結できるプラットフォーム「ノムコム」を運営しています。特に、VR技術を活用した「VRホームステージング」が特徴的です。

これは、空室の物件写真にCGで家具やインテリアを配置し、入居後の生活をイメージしやすくするサービスです。これにより、内見の満足度を高め、購入意欲を促進する効果が生まれています。デジタル技術を駆使して、不動産という高額な商品の売買プロセスをよりスムーズで安心なものに変革しています。

【医療・ヘルスケア・製薬業界】企業のDX取り組み事例

医療・ヘルスケア・製薬業界は、人々の生命や健康に直結するため、DXの活用が大きな期待を集めている分野です。

ここでは、先進的な4つの事例を紹介します。

- 富士フイルムホールディングス株式会社

- 第一三共株式会社

- ノバルティスファーマ株式会社

- 昭和大学

AIによる診断支援や創薬、オンライン診療など、最先端の取り組みを見ていきましょう。

富士フイルムホールディングス株式会社

富士フイルムは、写真フィルムで培った高度な画像処理技術と化学合成技術を応用し、メディカル・ヘルスケア分野でDXを力強く推進しています。

同社のAI技術を活用した医療画像診断支援システム「REiLI」は、医師の画像読影をサポートし、病変の見落とし防止や診断時間の短縮に貢献しています。CTやMRIで撮影された膨大な画像から、AIが肺がんや脳梗塞の疑いがある箇所を検出し、医師に提示します。

また、再生医療分野においても、iPS細胞の培養プロセスをAIで自動制御するシステムを開発するなど、最先端の医療をテクノロジーで支える取り組みを進めています。

第一三共株式会社

製薬大手の第一三共は、創薬プロセスの効率化・迅速化を目指してDXを導入しています。新薬の開発には、莫大な時間とコストがかかることが大きな課題でした。

同社は、AIを活用して、新薬の候補となる化合物を探索する時間を大幅に短縮する取り組みを進めています。膨大な数の論文や実験データをAIに学習させ、薬の標的となるタンパク質の構造を予測したり、有効な化合物の構造を設計したりします。

これにより、従来は数年かかっていた探索プロセスを数ヶ月に短縮できる可能性があり、革新的な医薬品をより早く患者に届けることに繋がると期待されています。

ノバルティスファーマ株式会社

スイスに本拠を置く製薬企業ノバルティスの日本法人であるノバルティスファーマは、デジタル技術を活用して、医薬品の情報提供活動(MR活動)を変革しています。

同社は、医師向けのオンラインプラットフォームを構築し、Web講演会やチャットボットによる問い合わせ対応、個々の医師の関心に合わせた情報提供などを展開しています。これにより、時間や場所の制約なく、医師が必要とする情報を効率的に届けられるようになりました。

また、患者向けにも、疾患啓発アプリや、服薬状況を管理できるアプリなどを提供し、治療効果の最大化を支援しています。患者中心の医療を実現するためのDXを推進しています。

昭和大学

昭和大学は、大学病院におけるDXを積極的に推進し、医療の質の向上と働き方改革を両立させています。

その一つが、電子カルテに蓄積された膨大なデータをAIで解析し、診療支援や臨床研究に活用する取り組みです。例えば、過去の患者データを基に、特定の疾患のリスクを予測したり、最適な治療法をレコメンドしたりするシステムの開発を進めています。

また、音声認識技術を活用して、医師が話した内容を自動でカルテにテキスト入力するシステムを導入。カルテ作成にかかる時間を大幅に削減し、医師が患者と向き合う時間を増やすことに成功しています。大学病院が主導する医療DXの先進事例です。

【エネルギー業界】企業のDX取り組み事例

電力・ガスの自由化や再生可能エネルギーへのシフトなど、大きな変革期にあるエネルギー業界でも、DXが重要な経営課題となっています。

ここでは、代表的な3社の取り組みを見ていきましょう。

- 東京電力エナジーパートナー株式会社

- コスモエネルギーホールディングス株式会社

- 九州電力株式会社

データ活用による新たなサービス創出や、業務効率化の事例を紹介します。

東京電力エナジーパートナー株式会社

東京電力エナジーパートナーは、電力の安定供給という従来の役割に加え、データを活用した新たなサービス創出に力を入れています。

その中核が、スマートメーターから得られる電力使用量データを活用したサービスです。家庭向けには、Webサイトで電気使用量を詳細に可視化し、省エネアドバイスを提供するサービスを展開。法人向けには、電力データを分析し、省エネコンサルティングや最適な設備導入を提案しています。

また、この電力データを活用して、高齢者の見守りサービスや、店舗の来客数予測サービスなど、異業種と連携した新たなビジネスも展開しており、エネルギーデータを活用したプラットフォーマーを目指しています。

コスモエネルギーホールディングス株式会社

石油元売り大手のコスモエネルギーホールディングスは、製油所の安定操業と生産性向上を目指すDXを推進しています。

同社は、プラント内に多数のセンサーを設置し、設備の稼働状況や温度、圧力といったデータをリアルタイムで収集・監視しています。AIがこれらのデータを分析し、設備の異常や故障の兆候を事前に検知する「予知保全」の仕組みを構築しました。

これにより、突発的な設備トラブルによる生産停止を防ぎ、計画的なメンテナンスを行うことで、プラント全体の安定稼働と安全性の向上を実現しています。伝統的な装置産業におけるデータ活用の好事例です。

九州電力株式会社

九州電力は、再生可能エネルギーの導入拡大に対応するためのDXに取り組んでいます。太陽光発電など、天候によって出力が変動する再生可能エネルギーが増えると、電力の需給バランスを保つのが難しくなるという課題がありました。

そこで同社は、AIを活用した高度な発電量・需要量予測システムを開発。過去の気象データや電力使用実績などを学習したAIが、数時間後の天候や電力需要を高精度で予測します。

この予測に基づき、火力発電などの出力をきめ細かく調整することで、再生可能エネルギーを最大限活用しながら、電力供給の安定性を維持することを可能にしています。カーボンニュートラル社会の実現に貢献するDXです。

【その他業界】企業のDX取り組み事例

これまで紹介した以外にも、様々な業界でユニークなDXの取り組みが進んでいます。

ここでは、化学、卸売、教育、自治体という多様な分野から4つの事例を紹介します。

- 【化学】旭化成株式会社

- 【卸売】双日株式会社

- 【教育】⾼知県⽴窪川⾼等学校

- 【自治体】宇都宮市

業界の垣根を越えたDXの可能性を感じさせる事例です。

【化学】旭化成株式会社

大手総合化学メーカーの旭化成は、研究開発のプロセスにDXを導入する「マテリアルズ・インフォマティクス(MI)」を推進しています。

MIは、AIやシミュレーション技術を活用して、膨大な実験データや論文から新たな材料の候補を効率的に探索する手法です。従来、研究者の経験と勘に頼っていた新素材開発を、データドリブンなアプローチに変革しようとしています。

これにより、開発期間の大幅な短縮とコスト削減、そしてこれまでにない革新的な材料の創出が期待されています。日本の製造業の競争力を支える研究開発の現場でも、DXが大きなインパクトを与え始めています。

【卸売】双日株式会社

総合商社の双日は、長年の取引で築いたネットワークとデジタル技術を組み合わせ、新たなビジネスモデルの創出に取り組んでいます。

その一例が、ASEAN地域におけるBtoB向けECプラットフォーム事業です。現地の卸売業者や小売業者に対して、オンラインでの発注システムや在庫管理、決済サービスなどを提供。これまでアナログで非効率だった商流をデジタル化することで、サプライチェーン全体の生産性向上に貢献しています。

また、ドローンを活用した農作物の生育状況モニタリングや、衛星データを活用した漁場予測など、第一次産業のDX支援にも力を入れています。商社の持つグローバルな知見と機能を活かしたDX展開が特徴です。

【教育】⾼知県⽴窪川⾼等学校

教育現場においてもDXは進んでいます。高知県立窪川高等学校では、生徒一人ひとりの学習データを活用した個別最適な学びの実現に取り組んでいます。

同校では、デジタル教材プラットフォームを導入し、生徒たちの学習履歴や問題の正誤、解答時間といったデータを収集・分析しています。教員は、そのデータを基に、生徒一人ひとりのつまずきの原因を特定し、個別の指導や課題を提供します。

これにより、画一的な授業から脱却し、生徒の学力や興味に応じた学びを深めることが可能になりました。公立高校におけるデータ活用教育の先進的なモデルとして注目されています。

【自治体】宇都宮市

行政サービスの分野でもDXは重要なテーマです。栃木県宇都宮市は、市民の利便性向上と行政業務の効率化を目指す「スマートシティ」の実現に積極的に取り組んでいます。

その代表的な取り組みが、AIを活用したごみ収集ルートの最適化です。市内のごみ集積所に設置したセンサーでごみの量をリアルタイムに把握し、AIが最も効率的な収集ルートを自動で算出。これにより、収集車の走行距離を短縮し、CO2排出量の削減とコスト削減を実現しました。

また、LINEを活用して各種証明書の申請や行政手続きができるサービスも提供しており、市民が市役所に来なくてもサービスを受けられる環境を整備しています。

成功したDX企業の取り組みに共通するポイント

ここまで様々な企業の成功事例を見てきましたが、そこにはいくつかの共通する成功のポイントが見られます。

- 経営層の強力なリーダーシップと明確なビジョン

- データドリブンな意思決定の徹底

- 顧客起点での新たな価値提供

- 全社的なDX推進体制の構築と人材育成(内製化)

- 長期的な視点での投資

これらのポイントを押さえることが、DXを成功に導くための鍵となります。

それでは、1つずつ解説します。

経営層の強力なリーダーシップと明確なビジョン

成功している企業のDXは、必ずと言っていいほど経営トップが強力なリーダーシップを発揮しています。DXは、一部門の業務改善ではなく、全社的な経営改革であるため、トップの強いコミットメントが不可欠です。

経営層が「DXによって自社をどのような姿に変えたいのか」という明確なビジョンを打ち出し、それを社内外に繰り返し発信することで、全社員が同じ方向を向いて変革に取り組むことができます。

また、DXには既存の組織や業務プロセスとの摩擦がつきものです。こうした抵抗を乗り越え、大胆な投資判断を下す上でも、経営層のリーダーシップは極めて重要になります。

データドリブンな意思決定の徹底

DXを推進する上で、データは最も重要な経営資源となります。成功している企業は、勘や経験だけに頼るのではなく、収集したデータを分析し、そこから得られる客観的な事実に基づいて意思決定を行う「データドリブン」な文化が根付いています。

顧客の購買データ、ウェブサイトのアクセスログ、工場のセンサーデータなど、社内外に存在する様々なデータを統合・分析することで、これまで見えなかった顧客のニーズや業務上の課題を可視化することができます。

このデータに基づいたインサイト(洞察)こそが、新たな商品・サービスの開発や、業務プロセスの抜本的な改善につながるのです。

顧客起点での新たな価値提供

DXの目的は、単に新しい技術を導入することではありません。その技術を使って、顧客に対してどのような新しい価値を提供できるかを考えることが最も重要です。

成功している企業は、常に「顧客起点」で物事を考えています。顧客が何に不便を感じ、何を求めているのかを深く理解し、その課題を解決するためにデジタル技術を活用しています。

例えば、オンラインとオフラインを融合させたシームレスな購買体験の提供や、個々の顧客に最適化されたパーソナライズサービスなどがその典型です。技術はあくまで手段であり、目的は顧客価値の創造であるという視点が不可欠です。

全社的なDX推進体制の構築と人材育成(内製化)

DXは、情報システム部門だけが担当するものではありません。事業部門、管理部門など、全部門が一体となって推進する必要があります。

そのためには、部門横断的なDX推進専門の組織を設置し、経営層直下で強力な権限を持たせることが有効です。この組織がハブとなり、各事業部門と連携しながら、全社的なDX戦略の立案・実行をリードしていきます。

また、外部のITベンダーに丸投げするのではなく、自社内にDXを推進できる人材を育成し、ノウハウを蓄積していく「内製化」も重要なポイントです。変化の速いデジタル時代に対応していくためには、自社でスピーディーに開発・改善できる体制が不可欠だからです。

長期的な視点での投資

DXは、すぐに成果が出る短期的なプロジェクトではありません。ビジネスモデルや企業文化の変革には時間がかかり、継続的な投資が必要です。

成功している企業は、DXを短期的なコストではなく、未来への成長に向けた長期的な投資と捉えています。目先のROI(投資対効果)だけを追求するのではなく、数年先を見据えて、インフラ整備や人材育成、試行錯誤のための投資を惜しみません。

経営層がこの長期的な視点を持ち、失敗を許容しながらチャレンジを奨励する文化を醸成することが、DXを成功に導く上で重要な土台となります。

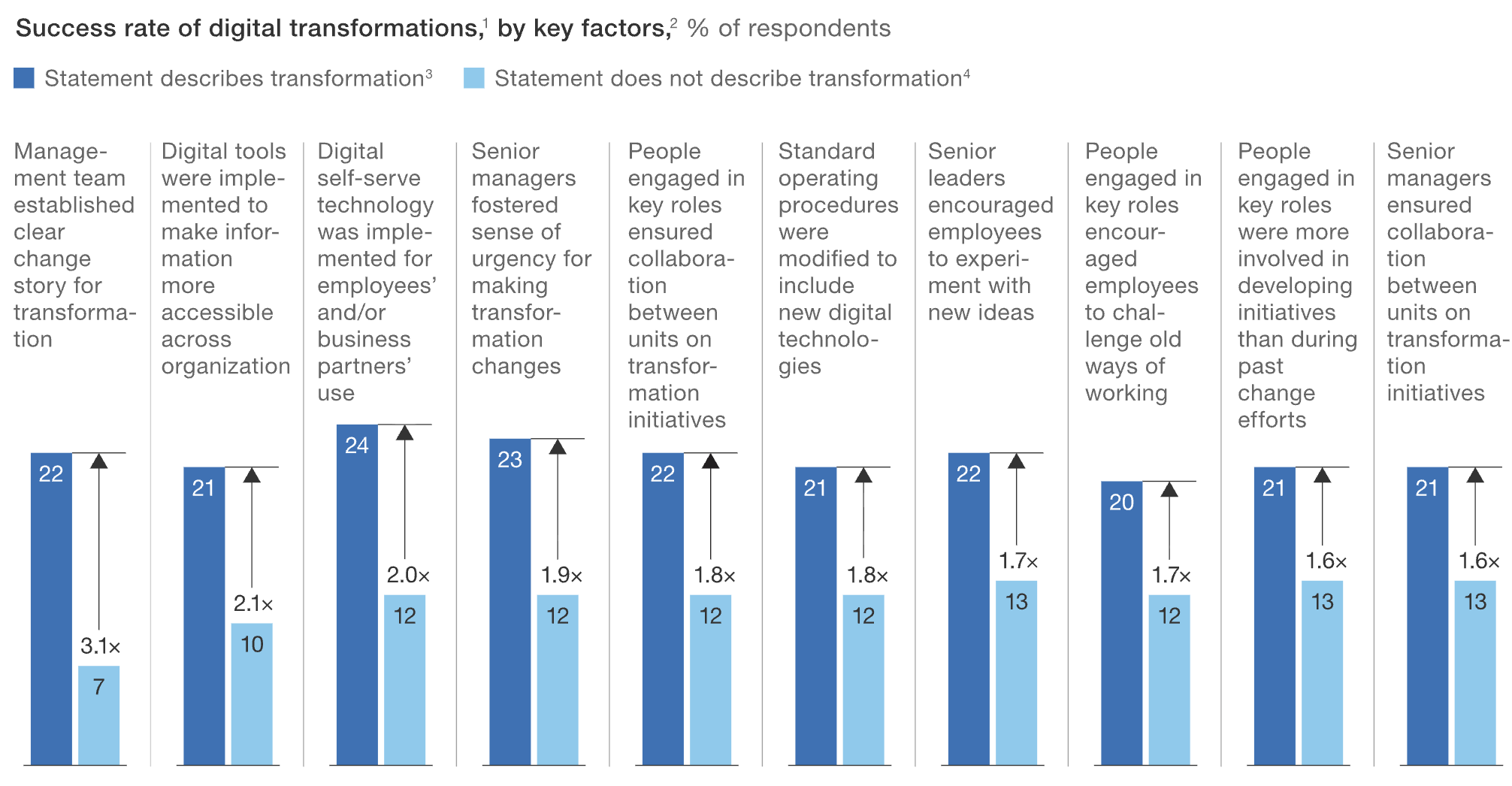

こちらはDXを成功させるための要因について、グローバルな視点で調査・分析したマッキンゼーのレポートです。普遍的な成功法則を知りたい方は、合わせてご覧ください。 https://www.mckinsey.com/capabilities/people-and-organizational-performance/our-insights/unlocking-success-in-digital-transformations

多くの企業がDXの取り組みで直面する課題

多くの企業がDXの重要性を認識しながらも、その推進に苦戦しているのが実情です。

ここでは、企業がDXに取り組む上で直面しがちな代表的な課題を3つ紹介します。

- DXを推進できる専門人材の不足

- 既存の組織体制や社内文化の抵抗

- 目的が不明確なままのツール導入

これらの課題を事前に認識し、対策を講じることが重要です。

DXを推進できる専門人材の不足

DXを推進するには、AI、データサイエンス、クラウド技術といったデジタル技術に関する高度な専門知識を持つ人材が不可欠です。しかし、こうした人材は社会全体で不足しており、多くの企業で獲得競争が激化しています。

特に、事業ドメインの知識とデジタル技術の両方を理解し、DXプロジェクトを牽引できるリーダー人材の不足は深刻です。

社内に適切な人材がいない場合、外部からの採用や、既存社員のリスキリング(学び直し)による育成が急務となりますが、いずれも時間とコストがかかるため、多くの企業にとって大きな課題となっています。

既存の組織体制や社内文化の抵抗

DXは、既存の業務プロセスや組織のあり方を大きく変えるため、社内から抵抗にあうことが少なくありません。

特に、縦割りの組織体制(サイロ化)は、部門間のデータ連携を妨げ、全社的な視点でのDX推進を困難にします。各部門が自部門の利益を優先し、協力に非積極的になるケースが多く見られます。

また、「これまでこのやり方で成功してきた」という過去の成功体験への固執や、変化を嫌う保守的な社内文化も、DXの大きな障壁となります。新しい取り組みに対する現場の反発を乗り越え、変革を浸透させていくには、丁寧なコミュニケーションと強いリーダーシップが必要です。

目的が不明確なままのツール導入

DXと聞いて、AIやRPAといった最新のITツールを導入することだと考え、目的が不明確なままツール導入に走ってしまうケースも多く見られます。

「DXを推進しろと言われたから、とりあえずAIを導入してみた」「競合が導入しているから、うちもRPAを入れよう」といったように、ツール導入そのものが目的化してしまうと、多くの場合失敗に終わります。

重要なのは、「自社のどの業務課題を解決するために、そのツールが必要なのか」を明確にすることです。課題解決という目的を見失ったままでは、せっかく導入したツールが使われなかったり、期待した効果が得られなかったりする結果を招きます。

DX導入で直面しがちな課題とその解決策については、こちらの記事で詳しく解説しています。 合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/useful/dx-introduce-assignment/

成功に導く!自社のDX企業の取り組みを進める5つのポイント

それでは、自社でDXの取り組みを成功させるためには、具体的にどのようなステップで進めていけばよいのでしょうか。

ここでは、DXを成功に導くための5つのステップを紹介します。

- STEP1:DXの目的とビジョンを明確に設計する

- STEP2:経営層が主導となり推進体制を構築する

- STEP3:自社の現状課題と結びつけて計画する

- STEP4:全社的にDXに取り組むマインドを醸成する

- STEP5:スモールスタートでPDCAを徹底する

これらのステップを着実に実行していくことが成功への近道です。

STEP1:DXの目的とビジョンを明確に設計する

最初のステップは、DXを通じて何を実現したいのか、という目的とビジョンを明確にすることです。「3年後、5年後、自社はどのような姿になっていたいか」「顧客にどのような価値を提供したいか」を経営層が中心となって徹底的に議論します。

ここで重要なのは、単に「業務を効率化する」といった漠然とした目標ではなく、「データ活用によって新たな収益源を創出し、現在の主力事業と並ぶ柱に育てる」といった、具体的で挑戦的なビジョンを描くことです。

このビジョンが、全社員が向かうべき方向を示す羅針盤となり、DX推進の強力なエンジンとなります。

STEP2:経営層が主導となり推進体制を構築する

明確なビジョンが描けたら、次はそれを実行するための推進体制を構築します。前述の通り、DXは全社的な取り組みであるため、経営トップが責任者となり、強力なリーダーシップを発揮することが不可欠です。

CDO(最高デジタル責任者)などのDX担当役員を任命し、その下にCEO直轄の部門横断的な専門組織を設置するのが効果的です。この組織には、事業部門、IT部門、人事部門などからエース級の人材を集め、DX戦略の策定から実行までを一貫して担う権限を与えます。

経営層が本気であるという姿勢を社内に示すことが、全社の協力を得る上で重要です。

STEP3:自社の現状課題と結びつけて計画する

DXは、単なる最新技術の導入ではなく、自社の経営課題を解決するための手段です。「顧客満足度が低い」「生産性が伸び悩んでいる」「従業員の離職率が高い」といった、自社が抱える具体的な課題を洗い出し、それを解決するためにデジタル技術をどう活用できるかを考えます。

例えば、顧客満足度が低いのであれば、CRMを導入して顧客対応をパーソナライズする、生産性が低いのであれば、RPAで定型業務を自動化するといったように、課題と解決策を結びつけます。

この課題起点の アプローチにより、DXの取り組みが現場のニーズと乖離することを防ぎ、実質的な成果に繋がりやすくなります。

STEP4:全社的にDXに取り組むマインドを醸成する

DXを成功させるには、一部の専門家だけでなく、全社員がDXの重要性を理解し、主体的に変革に取り組むマインドを持つことが不可欠です。

経営層は、なぜ今DXが必要なのか、DXによって会社や社員の未来がどう変わるのかを、粘り強く、自分の言葉で語り続ける必要があります。全社集会や社内報など、あらゆる機会を通じてビジョンを共有し、共感を醸成します。

また、DXに関する基本的な知識を学ぶ研修を実施したり、社内で成功事例を共有する場を設けたりすることで、社員のデジタルリテラシーを高め、変革への前向きな機運を醸成していくことも重要です。

STEP5:スモールスタートでPDCAを徹底する

最初から大規模で完璧な計画を立てて実行しようとすると、失敗のリスクが高まります。まずは、成果が出やすく、影響範囲が限定的なテーマを選んで「スモールスタート」で始めるのが賢明です。

小さな成功体験を積み重ねることで、DXの効果を社内に示し、協力者を増やしていくことができます。また、小さな失敗から学ぶことで、より大きなプロジェクトに活かすことができます。

そして、実行した施策については、必ず効果測定(Check)を行い、その結果を基に改善(Action)を繰り返す、PDCAサイクルを徹底することが重要です。この地道なサイクルの積み重ねが、DXを確実な成功へと導きます。

まとめ:成功事例を参考に、自社に合った企業のDX取り組みを進めよう

企業は労働力不足やグローバルな競争激化といった課題を抱える中で、DXの推進が持続的な成長のための不可欠な経営戦略となっています。

しかし、実際には「何から手をつければいいかわからない」「社内に専門人材がいない」といった理由で、DX推進に踏み出せない、あるいは成果を出せない企業が少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、専門家の知見を活用することです。

多くのコンサルティングファームやITベンダーが、DX戦略の策定から実行支援、人材育成まで、幅広いサービスを提供しています。

例えば、現状の業務プロセスやIT資産を分析して課題を可視化する「DXアセスメントサービス」や、業界の最新動向や他社事例を踏まえて最適なDX戦略を共に描く「DX戦略策定支援」、さらには社員向けのデジタルリテラシー研修など、企業の状況やニーズに合わせた様々な支援を受けることができます。

あなたのDXは“ごっこ”かも?成功事例を真似ても9割が失敗する本当の理由

多くの企業がDX成功事例を参考に変革を目指しますが、そのほとんどが期待した成果を出せずにいます。なぜなら、多くの取り組みが表面的なツールの導入に終始する「DXごっこ」に陥っているからです。経済産業省のレポートが示す通り、多くの企業が既存システムの維持管理に追われ、真のビジネス変革にまで至っていません。このままでは、多額の投資が無駄になるだけでなく、市場での競争力を失うことになりかねません。

成功企業との決定的な違いは、ツール導入の前に「企業文化の変革」を断行している点にあります。彼らはDXを単なるデジタル武装ではなく、組織のOSをアップデートする経営戦略そのものと捉えているのです。具体的には、次の視点を持っています。

- 顧客価値の再定義:デジタル技術を使って「顧客が本当に求めているものは何か」をゼロベースで見つめ直す。

- データ中心の意思決定:経験や勘ではなく、データに基づき仮説検証を繰り返す文化を根付かせる。

- 失敗を許容する風土:小さな失敗を恐れず、高速でPDCAを回すことを奨励し、そこから学ぶ組織を作る。

最新ツールを導入する前に、まずは自社の「変革を阻む壁」がどこにあるのかを特定することが、DX成功への唯一の道と言えるでしょう。

引用元:

経済産業省「DXレポート2.2(追補版)」(2022年)では、DX推進指標の自己診断結果を提出した企業のうち、全社的な危機感の共有や意識改革といった「ビジョン・マインドセット」の領域で課題を抱える企業が多いことが指摘されている。

まとめ

企業は労働力不足やグローバルな競争激化といった課題を抱える中で、DXの推進が持続的な成長のための不可欠な経営戦略となっています。

しかし、実際には「何から手をつければいいかわからない」「社内にAIリテラシーを持つ人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。