「DXを推進しろと言われているけど、そもそもどんな目標を立てればいいのだろう?」

「自社に合ったDXの目標設定の具体例や、設定方法が知りたい…。」

こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?

DX(デジタルトランスフォーメーション)を成功させるためには、自社の課題に即した適切な目標設定が不可欠です。しかし、曖昧な目標を立ててしまい、プロジェクトが迷走するケースは少なくありません。

本記事では、DXの目標設定の基本から、企業が掲げるべき目標の具体例、そして目標を達成するための具体的な進め方まで、ステップバイステップで詳しく解説します。

企業のDXコンサルティングを専門に行う弊社が、多くの企業を成功に導いてきた実践的なノウハウのみをご紹介します。

この記事を最後まで読めば、あなたの会社に最適なDXの目標を設定し、着実に実行へ移すための道筋が明確になるはずです。ぜひ最後までご覧ください。

DX目標の基本|DXとは?なぜ目標設定が重要なのか

まず最初に、DXの目標設定について理解を深めるため、基本的な知識から解説します。

- そもそもDX(デジタルトランスフォーメーション)とは

- 企業におけるDX推進の目的

- DX推進における目標設定の重要性

これらの基本を押さえることで、なぜ今、DXの目標設定が求められているのかを正しく理解できます。

それでは、1つずつ順に見ていきましょう。

そもそもDX(デジタルトランスフォーメーション)とは

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、単にITツールを導入して業務をデジタル化することではありません。

経済産業省の定義によれば、「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」とされています。

つまり、デジタル技術はあくまで手段であり、その目的はビジネスモデルや組織全体を変革し、新たな価値を創造して競争力を高めることにあります。アナログな業務をデジタルに置き換える「デジタイゼーション」や、特定の業務プロセスを最適化する「デジタライゼーション」とは一線を画す、より広範で根本的な変革を指す概念です。

DXの真価は、既存のビジネスの延長線上にはない、全く新しい価値を生み出すことにあります。ChatGPTでどのようなことが実現できるのか、具体的なサービス・分野別の事例については、こちらの記事でご紹介しています。 合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/useful/chatgpt-service/

企業におけるDX推進の目的

企業がDXを推進する最終的な目的は、持続的な成長と競争優位性の確立です。

デジタル技術を活用して既存の業務プロセスを根本から見直すことで、生産性を飛躍的に向上させることができます。また、顧客データを分析して新たなニーズを掘り起こしたり、これまでになかった製品やサービス、ビジネスモデルを創出したりすることもDXの重要な目的です。

さらに、変化の激しい市場環境や多様化する顧客ニーズに迅速かつ柔軟に対応できる組織体制を構築することも、DXが目指すところです。単に目先の利益を追求するだけでなく、企業文化や従業員の働き方まで含めた全社的な変革を通じて、変化に強い企業へと生まれ変わることが求められています。

DX推進における目標設定の重要性

DXの推進において、明確な目標設定は羅針盤のような役割を果たします。

目標がなければ、どこに向かって進めば良いのか分からず、DXの取り組みが単なるITツールの導入に終わってしまったり、部門ごとにバラバラな施策を進めてしまったりする危険性があります。

「何を達成するためにDXを行うのか」という具体的な目標を全社で共有することで、経営層から現場の従業員までが同じ方向を向き、一丸となって変革に取り組むことができます。

また、具体的な目標は、施策の進捗状況を測定し、効果を評価するための基準となります。目標達成度を定期的に確認することで、計画を柔軟に見直し、より効果的な打ち手を講じることが可能になるのです。

DX目標が必要とされる背景とは

現代のビジネス環境において、なぜこれほどまでにDXの目標設定が重要視されるのでしょうか。その背景には、企業を取り巻く深刻な課題があります。

- 競争優位性の維持確保

- 生産性の向上

- 2025年の崖などシステム老朽化への対応

- 消費者ニーズなど環境変化への対応

これらの背景を理解することで、DXが単なるトレンドではなく、企業の存続に不可欠な経営戦略であることがわかります。

競争優位性の維持確保

デジタル技術の急速な進化により、業界の垣根を越えた競争が激化しています。

従来のビジネスモデルに安住していると、異業種から参入してきたデジタルネイティブな企業に市場を奪われるリスクが高まっています。例えば、デジタルプラットフォームを持つ企業が、既存の金融や小売業界の常識を覆すようなサービスを次々と展開しています。

このような厳しい競争環境の中で生き残るためには、自社もデジタル技術を活用して新たな顧客体験や付加価値を創造し、競争優位性を維持・確保し続ける必要があります。そのための戦略的な取り組みがDXなのです。

生産性の向上

日本では、少子高齢化に伴う労働人口の減少が深刻な課題となっています。

限られた人材でこれまで以上の成果を出すためには、業務の生産性を飛躍的に向上させることが不可欠です。DXは、この課題に対する有効な解決策となり得ます。

例えば、RPA(Robotic Process Automation)を導入して定型的な事務作業を自動化したり、AIを活用してデータ分析の精度と速度を高めたりすることで、従業員はより創造的で付加価値の高い業務に集中できるようになります。これにより、企業全体の生産性が向上し、人手不足という大きな課題を乗り越える力となります。

2025年の崖などシステム老朽化への対応

多くの日本企業では、長年にわたって利用されてきた基幹システムが老朽化・複雑化し、「レガシーシステム」と化しています。

経済産業省は、このレガシーシステムがDX推進の大きな足かせとなり、2025年以降、年間で最大12兆円の経済損失が生じる可能性があると警鐘を鳴らしており、これを「2025年の崖」と呼んでいます。

古いシステムは、現代のビジネススピードに対応できず、新しいデジタル技術との連携も困難です。また、システムの維持管理費が高騰し、IT予算の大部分を占めてしまう問題もあります。DXを推進し、これらのレガシーシステムを刷新することは、将来の事業継続のために避けては通れない課題なのです。

消費者ニーズなど環境変化への対応

スマートフォンの普及により、消費者はいつでもどこでも情報を収集し、商品を購入できるようになりました。その結果、顧客の購買行動や価値観は大きく変化し、多様化しています。

企業は、WebサイトやSNS、アプリなど、様々なデジタルチャネルを通じて顧客と接点を持ち、一人ひとりのニーズに合わせたパーソナライズされた体験を提供することが求められています。

こうした環境変化に迅速に対応するためには、顧客データを収集・分析し、データに基づいたマーケティングやサービス開発を行うことが不可欠です。DXを通じてデータ活用の基盤を整備し、顧客中心のビジネスモデルへと転換することが、企業の成長に繋がります。

【具体例】企業が掲げるべきDX目標一覧

ここからは、企業が実際に設定すべきDX目標の具体例を、様々な切り口でご紹介します。自社の状況に合わせて、どのような目標が設定できるかの参考にしてください。

業務効率化(手作業の削減)

DXの第一歩として最も取り組みやすいのが、業務効率化を目標に掲げることです。

特に、経理部門における請求書処理や経費精算、人事部門における勤怠管理や給与計算など、定型的で反復的な手作業は自動化の対象にしやすい領域です。

例えば、「RPAを導入し、月間の請求書処理時間を50%削減する」や「ペーパーレス化を推進し、書類の印刷・保管コストを年間30%削減する」といった具体的な数値目標を設定します。これにより、従業員の負担を軽減し、より生産性の高い業務にリソースを再配分することが可能になります。

DXの第一歩として最も取り組みやすいのが、業務効率化を目標に掲げることです。RPAやAIを活用した具体的な業務効率化のプロンプト集は、こちらの記事で詳しくご紹介しています。 合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/use-case/chatgpt-business-efficiency-prompt/

IT活用によるコストの削減

ITインフラの見直しも、明確な目標を設定しやすい領域です。

多くの企業が抱える課題として、自社でサーバーを保有・管理することによる高額な維持コストが挙げられます。これをクラウドサービスに移行することで、サーバーの購入費用やメンテナンス費用、電気代などを大幅に削減できます。

目標例としては、「社内サーバーを全面的にクラウドへ移行し、ITインフラの運用コストを年間40%削減する」などが考えられます。また、Web会議システムを導入して出張費を削減したり、SaaS型のソフトウェアを利用してライセンス費用を最適化したりすることも有効なコスト削減策です。

新たなビジネスモデルの構築・ビジネスチャンスの創出

DXの真価は、既存のビジネスの延長線上にはない、全く新しい価値を生み出すことにあります。

例えば、製造業であれば、製品にセンサーを取り付けて稼働状況をデータとして収集し、故障を予知するメンテナンスサービスを提供する「モノのサービス化」が挙げられます。小売業であれば、オンラインとオフラインの顧客データを統合し、新たなサブスクリプションサービスを立ち上げることも考えられます。

「IoT技術を活用し、製品の提供に加えて年間売上の10%をサービス収益で生み出す」といった挑戦的な目標を掲げ、新たな収益の柱を構築することを目指します。

顧客体験の改善と顧客満足度の向上

デジタル技術を活用して、顧客とのあらゆる接点における体験価値(CX:カスタマーエクスペリエンス)を高めることも重要な目標です。

例えば、オンラインストアのUI/UXを改善して購入までの手続きを簡素化したり、AIチャットボットを導入して24時間365日の問い合わせ対応を可能にしたりすることが挙げられます。また、顧客の購買履歴や行動データを分析し、一人ひとりに最適な商品をレコメンドする機能も顧客満足度向上に繋がります。

「Webサイトの離脱率を20%改善し、顧客満足度アンケートのスコアを15%向上させる」といった目標を設定し、顧客ロイヤルティの向上を目指します。

顧客データの活用

多くの企業は、顧客に関する様々なデータを保有しているにもかかわらず、十分に活用しきれていません。

これらのデータを統合・分析する基盤(CDP:カスタマーデータプラットフォームなど)を構築し、データに基づいた意思決定(データドリブン)ができる組織を目指すことは、DXの重要な目標です。

「CRMとMAツールを連携させ、顧客データを一元管理し、パーソナライズされたメールマーケティングの開封率を2倍にする」といった目標が考えられます。データを活用することで、より効果的なマーケティング施策や製品開発が可能となり、ビジネスの成長を加速させます。

市場での競争優位性の獲得

AI、IoT、ブロックチェーンといった最先端のデジタル技術を積極的に導入し、競合他社にはない独自の製品やサービスを開発することも、DXの大きな目標です。

例えば、AIを活用した需要予測システムを導入して在庫を最適化し、コスト競争力を高めることや、IoTデバイスを活用して全く新しいサービスを提供するなどが考えられます。

他社に先駆けて新しい技術を取り入れ、業界のゲームチェンジャーとなることを目指します。そのためには、「3年以内にAIを活用した新サービスを立ち上げ、市場シェア5%を獲得する」といった、長期的かつ具体的な目標設定が重要になります。

テレワークやリモートワークの推進

働き方改革の一環として、テレワークやリモートワークといった多様な働き方を実現することもDXの目標となり得ます。

場所にとらわれずに業務を遂行できる環境を整備することで、従業員のワークライフバランスが向上し、優秀な人材の確保や離職率の低下に繋がります。

そのためには、クラウド型のグループウェアやコミュニケーションツール、仮想デスクトップ(VDI)などのITインフラを整備する必要があります。「全従業員の50%がテレワーク可能な環境を構築し、通勤時間削減による生産性向上を目指す」といった目標を掲げ、従業員が働きやすい環境を構築します。

【職種別】経理部門のDX目標例

経理部門は、請求書、領収書、伝票といった紙の書類が多く、定型業務が多いことからDXの効果が出やすい部署の一つです。

目標例としては、「会計システムと連携する経費精算システムを導入し、経費精算にかかる時間を70%削減する」「AI-OCRを導入し、請求書のデータ入力業務を100%自動化する」「電子契約サービスを導入し、契約書の印刷・郵送・保管コストを90%削減する」などが挙げられます。

これらの目標を達成することで、経理部門は単純作業から解放され、より専門的な財務分析や経営戦略の立案といったコア業務に注力できるようになります。

【職種別】人事・労務部門のDX目標例

人事・労務部門も、入退社手続き、勤怠管理、給与計算、年末調整など、デジタル化によって大幅に効率化できる業務が多く存在します。

具体的な目標としては、「クラウド型勤怠管理システムを導入し、タイムカードの集計作業をなくし、月末の残業時間を50%削減する」「人事評価システムを導入し、評価プロセスの透明性を高め、従業員エンゲージメントスコアを10%向上させる」「Web面接システムを導入し、採用プロセスを効率化し、採用コストを20%削減する」などが考えられます。

DXにより、人事・労務部門は戦略的な人材育成や組織開発に時間を割けるようになります。

【職種別】営業部門のDX目標例

営業部門のDXは、売上の向上に直結する重要な取り組みです。

目標としては、「SFA(営業支援システム)を導入し、営業活動の可視化と標準化を進め、案件成約率を15%向上させる」「MA(マーケティングオートメーション)ツールを活用し、見込み顧客の育成を自動化し、商談化数を20%増加させる」「オンライン商談ツールを全面的に導入し、移動時間を削減することで、営業担当者一人あたりの訪問件数を1.5倍にする」などが挙げられます。

データに基づいた科学的な営業活動が可能になり、属人化からの脱却と組織全体の営業力強化を実現します。

【職種別】カスタマー部門のDX目標例

顧客満足度を大きく左右するカスタマーサポート部門も、DXによる変革のインパクトが大きい部署です。

目標例としては、「FAQシステムとAIチャットボットを導入し、問い合わせの自己解決率を60%まで高め、オペレーターの負担を軽減する」「CTIシステムを導入し、電話着信時に顧客情報をPC画面に表示することで、平均応対時間を20%短縮する」「顧客からの問い合わせ内容をテキストマイニングで分析し、製品やサービスの改善に繋げる仕組みを構築する」などが考えられます。

これにより、サポート品質の向上と業務効率化を両立させることが可能になります。

【業種別】運輸業のDX目標例

運輸業界では、人手不足や燃料費の高騰、2024年問題への対応が喫緊の課題であり、DXによる解決が期待されています。

具体的な目標としては、「配車管理システムを導入し、AIによる最適な配送ルートを自動算出することで、走行距離を15%削減し、燃料費を抑制する」「動態管理システムを活用して、車両の位置情報をリアルタイムで把握し、配送状況の問い合わせに即時対応できる体制を構築する」「ドライバーの生体データをセンサーで取得し、健康状態や疲労度を管理することで、事故発生率を30%低減する」などが挙げられます。

国土交通省がまとめた物流DXの導入事例集です。より具体的なイメージを掴みたい方は合わせてご覧ください。 https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/content/001609016.pdf

【業種別】建設業のDX目標例

建設業界も、深刻な人手不足と高齢化に直面しており、生産性の向上が急務です。

目標例としては、「BIM/CIMを導入し、設計から施工、維持管理までの情報を3次元データで一元管理することで、手戻りを削減し、工期を10%短縮する」「ドローンや3Dスキャナーを活用して測量や進捗管理を自動化し、現場作業の省人化を図る」「現場管理アプリを導入し、図面や工程表の共有、写真管理を効率化することで、現場監督の事務作業時間を40%削減する」などが挙げられます。

【業種別】金融業、保険業のDX目標例

金融・保険業界では、FinTech企業の台頭による競争激化や、顧客ニーズの多様化に対応するためのDXが不可欠です。

目標としては、「オンラインでの口座開設や保険契約手続きを完結できるシステムを構築し、新規顧客獲得数を20%増加させる」「AIを活用した与信審査モデルを導入し、審査の精度向上と時間短縮を実現する」「顧客の取引データやライフイベント情報を分析し、一人ひとりに最適な金融商品を提案するパーソナライズサービスを提供する」などが挙げられます。

DX目標を達成して可能になること

では、これらのDX目標を達成した先には、どのような未来が待っているのでしょうか。企業が得られる具体的なメリットを3つの観点から解説します。

- 深刻な人材不足の解消

- データに基づいた意思決定の迅速化と最適化

- BCP(事業継続計画)対策の強化

これらは、DXがもたらす変革のほんの一部ですが、企業の持続的な成長に不可欠な要素です。

深刻な人材不足の解消

DXによって定型業務や単純作業を自動化することで、従業員はより付加価値の高い創造的な仕事に集中できるようになります。

これは単に業務を効率化するだけでなく、従業員のモチベーション向上やスキルアップにも繋がります。結果として、限られた人材でより大きな成果を生み出すことが可能となり、深刻化する労働力不足という社会課題に対する有効な解決策となります。

また、テレワークなどの柔軟な働き方を導入することで、多様な人材が活躍できる環境が整い、採用競争力の強化や離職率の低下も期待できます。

データに基づいた意思決定の迅速化と最適化

DXを推進し、社内に散在していたデータを一元的に収集・分析できる基盤を構築することで、経営層はリアルタイムで経営状況を正確に把握できるようになります。

これにより、もはや過去の経験や勘に頼った意思決定ではなく、客観的なデータに基づいた(データドリブンな)迅速かつ的確な経営判断が可能になります。

市場の変化や顧客ニーズの動向をいち早く察知し、スピーディーに次の戦略を打ち出すことができるため、ビジネスチャンスを逃さず、リスクを最小限に抑えることができます。

BCP(事業継続計画)対策の強化

近年、自然災害やパンデミック、サイバー攻撃など、企業活動を脅かす不測の事態が頻発しています。

DXの推進は、こうした緊急時における事業継続計画(BCP)の強化にも大きく貢献します。例えば、業務システムをクラウド化しておくことで、オフィスが被災してもデータは安全に保たれ、どこからでも業務を再開できます。

また、テレワーク環境が整備されていれば、従業員が出社できない状況でも事業を継続することが可能です。DXは、平時の業務効率化だけでなく、有事の際のレジリエンス(回復力)を高める上でも極めて重要です。

正しいDX目標の決め方・設定のポイント

DXを成功に導くためには、闇雲に目標を立てるのではなく、正しい手順とポイントを押さえることが重要です。

- 経営戦略との整合性を確認する

- データを収集し自社の課題や問題点を把握する

- 課題の優先順位をつける

- 目標は具体的かつ細分化して設定する

- 従業員のモチベーションを向上させる内容にする

- スモールスタートを意識する

これらのポイントを意識することで、実効性の高い目標を設定し、着実にDXを推進することができます。

経営戦略との整合性を確認する

DXはそれ自体が目的ではなく、あくまで経営目標を達成するための手段です。

したがって、DXの目標を設定する最初のステップは、自社の経営ビジョンや中期経営計画といった上位の戦略と方向性を一致させることです。「自社は3年後、どのような姿になっていたいのか」「そのためにDXをどう活用するのか」を明確にする必要があります。

経営戦略とDXの目標が乖離していると、現場は混乱し、投資対効果も得られません。必ずトップダウンで、全社的な経営課題の解決に資する目標を設定することが不可欠です。

データを収集し自社の課題や問題点を把握する

次に、現状を客観的に把握し、どこに課題があるのかを洗い出します。

各部署の業務プロセスを可視化し、どこに非効率な作業やボトルネックが存在するのかを特定します。その際には、従業員へのアンケートやヒアリング、業務日誌の分析などが有効です。

「なぜこの作業に時間がかかっているのか」「どのような点に不便を感じているのか」といった現場の生の声に耳を傾けることで、本当に解決すべき課題が見えてきます。思い込みや憶測ではなく、事実やデータに基づいて課題を特定することが重要です。

課題の優先順位をつける

洗い出した課題すべてに一度に取り組むことは現実的ではありません。

そこで、「インパクト(解決した際の効果の大きさ)」と「実現可能性(取り組みやすさ)」の2つの軸で評価し、どの課題から着手すべきか優先順位をつけます。

一般的には、効果が大きく、かつ比較的容易に取り組める課題から着手するのがセオリーです。小さな成功体験を積み重ねることで、社内にDX推進の機運が生まれ、より難易度の高い課題にも挑戦しやすくなります。経営層や各部門の責任者と議論を重ね、全社的なコンセンサスを得ながら優先順位を決定しましょう。

目標は具体的かつ細分化して設定する

優先順位が決まったら、具体的な目標に落とし込みます。

このとき、「SMART」と呼ばれるフレームワークを意識すると、実効性の高い目標を設定できます。SMARTとは、Specific(具体的)、Measurable(測定可能)、Achievable(達成可能)、Relevant(関連性)、Time-bound(期限)の頭文字を取ったものです。

例えば、「業務を効率化する」という曖昧な目標ではなく、「2025年9月末までに、経理部の請求書発行業務にかかる時間をRPA導入により月間50時間削減する」のように、誰が読んでも同じ解釈ができ、達成度を客観的に評価できるレベルまで具体化・数値化することが重要です。

従業員のモチベーションを向上させる内容にする

DXの推進には、現場で働く従業員の協力が不可欠です。

従業員から「また新しいシステムを覚えなければならないのか」「仕事が奪われるのではないか」といった反発や不安を招くような目標設定は避けるべきです。

そうではなく、「この面倒な作業から解放される」「新しいスキルが身についてキャリアアップに繋がる」といった、従業員一人ひとりにとってのメリットが感じられるような目標を設定することが大切です。目標設定の段階から現場の意見を吸い上げ、当事者意識を持ってもらうことが成功の鍵となります。

スモールスタートを意識する

最初から全社規模の壮大なプロジェクトを立ち上げると、失敗したときのリスクが大きくなります。

まずは特定の部署や業務領域に限定して、小規模なプロジェクトから始める「スモールスタート」が有効です。小さな成功事例を作ることで、DXの効果を社内に示すことができ、他部署への展開もスムーズに進みます。

また、スモールスタートで得られた知見や反省点を次のプロジェクトに活かすことで、DX推進の精度を高めていくことができます。焦らず、着実に成功体験を積み重ねていく姿勢が重要です。

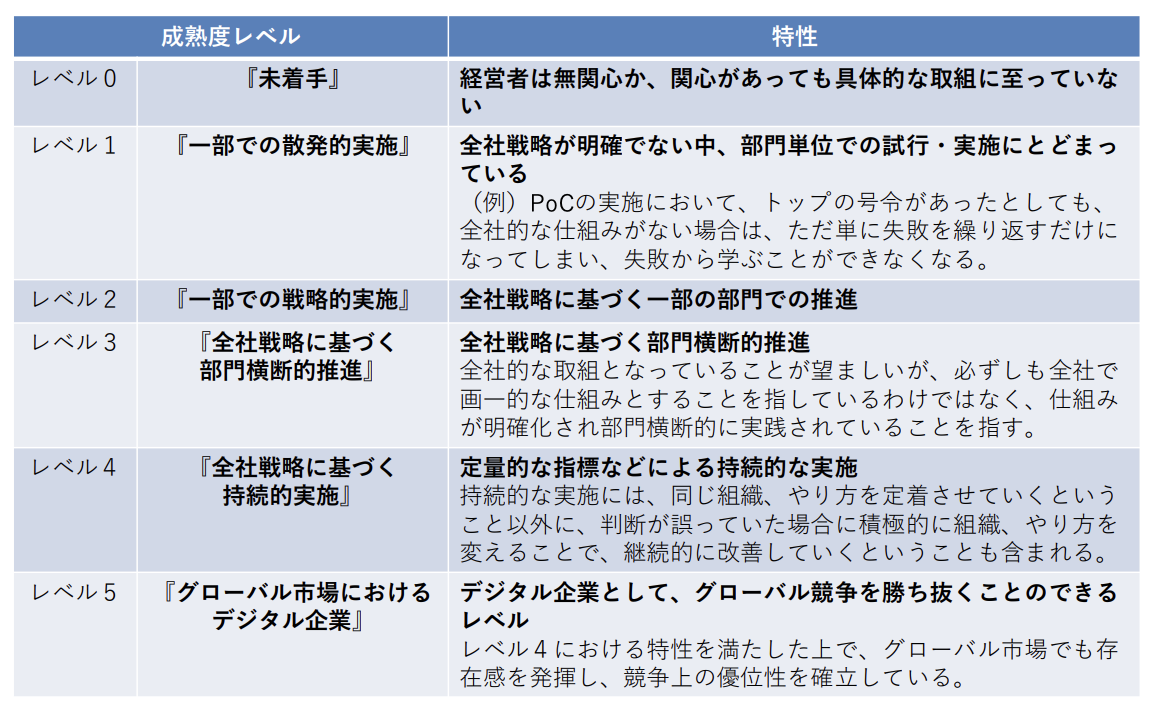

経済産業省の「DX推進指標」を参考にしたDX目標の設定

自社のDXの現在地を客観的に把握し、適切な目標を設定するために、国が提供しているツールを活用するのも有効な手段です。

- 「DX推進指標」とは

- 「DX推進指標」の使い方と目標設定への活用法

ここでは、経済産業省が公開している「DX推進指標」について解説します。

「DX推進指標」とは

「DX推進指標」とは、経済産業省が策定した、企業が自社のDXへの取り組み状況を自己診断するためのツールです。

この指標は、DX推進の枠組みである「DX推進の枠組み(定性指標)」と、その取り組み状況を測る「DX推進の状況(定量指標)」の2つで構成されています。

経営ビジョンや戦略、人材育成、ITシステムなど、様々な観点から自社の状況を評価することで、DX推進における自社の強みと弱みを網羅的に把握することができます。各企業が無料で利用でき、多くの企業が自社のDXレベルを測るベンチマークとして活用しています。

「DX推進指標」の使い方と目標設定への活用法

「DX推進指標」の各項目に沿って自社の状況を回答していくことで、自己診断レポートが作成されます。

このレポートにより、「ビジョンは明確だが、それを実行する人材が不足している」「IT基盤の整備は進んでいるが、データ活用ができていない」といった具体的な課題が浮き彫りになります。

この診断結果は、DXの目標設定における強力なインプットとなります。評価が低かった項目を重点的に改善する目標を立てたり、他社の平均値と比較して見劣りする部分を強化する目標を設定したりと、客観的な根拠に基づいた目標策定が可能になります。

こちらが経済産業省とIPAが提供している「DX推進指標」の公式ガイダンスです。自己診断にぜひご活用ください。 https://www.ipa.go.jp/digital/dx-suishin/ug65p90000001j8i-att/dx-suishin-guidance.pdf

設定したDX目標を達成するための進め方5ステップ

目標を設定したら、次はいよいよ実行フェーズです。ここでは、目標達成に向けた具体的な進め方を5つのステップに分けて解説します。

- ステップ①:DXの目的を明確化し戦略を策定する

- ステップ②:DX推進のための社内体制を構築する

- ステップ③:現状分析と必要なツールの選定

- ステップ④:システムの導入と従業員への教育

- ステップ⑤:定期的な評価と改善を繰り返す

このステップを着実に踏むことで、DXプロジェクトを成功に導くことができます。

ステップ①:DXの目的を明確化し戦略を策定する

まずは、設定した目標に基づき、「なぜDXを行うのか」「DXによって何を実現したいのか」という目的を改めて社内で共有し、具体的な実行計画である戦略を策定します。

この戦略には、目標達成までのロードマップ、具体的なアクションプラン、各施策の予算やスケジュール、そして成功を測るための重要業績評価指標(KPI)などを盛り込みます。

この段階で経営層の強力なコミットメントを得て、全社的な取り組みであることを明確にすることが極めて重要です。

ステップ②:DX推進のための社内体制を構築する

DXは片手間で進められるものではありません。経営トップをリーダーとし、各部門からキーパーソンを集めた専門の推進チームを組織することが成功の鍵となります。

このチームは、部門間の調整役を担い、プロジェクト全体の進捗を管理する役割を持ちます。情報システム部門だけでなく、経営企画、事業部門、人事など、様々な部署のメンバーで構成することで、全社的な視点での改革が可能になります。

必要に応じて、外部のコンサルタントや専門家の知見を取り入れることも有効な手段です。

ステップ③:現状分析と必要なツールの選定

次に、策定した戦略に基づき、対象となる業務の現状をより詳細に分析します。業務フローや使用しているシステム、データの流れなどを可視化し、どこに課題があるのかを深掘りします。

その上で、課題解決と目標達成のために、どのようなITツールやシステムが必要になるかを検討・選定します。この際、単に機能の多さや価格だけで選ぶのではなく、自社の業務との親和性や、従業員にとっての使いやすさ、導入後のサポート体制などを総合的に評価することが重要です。

ステップ④:システムの導入と従業員への教育

ツールやシステムを選定したら、導入プロジェクトを進めます。

しかし、ただシステムを導入しただけではDXは成功しません。最も重要なのは、従業員全員がそのシステムを使いこなせるようにすることです。

導入前後の研修会や説明会の実施、分かりやすいマニュアルの整備、気軽に質問できるヘルプデスクの設置など、手厚い教育・サポート体制を整える必要があります。新しいツールへの抵抗感をなくし、利用を定着させることが、DXの効果を最大化するために不可欠です。

ステップ⑤:定期的な評価と改善を繰り返す

システムの導入はゴールではなく、スタートです。

導入後は、事前に設定したKPIを用いて、目標の達成度や投資対効果を定期的に測定・評価します。そして、「計画通りに進んでいるか」「予期せぬ問題は発生していないか」を検証し、必要に応じて計画を修正したり、改善策を講じたりします。

このようなPDCA(Plan-Do-Check-Action)サイクルを継続的に回していくことで、DXの取り組みを形骸化させることなく、着実に成果へと繋げていくことができます。

DX目標の実現を阻む課題点

DX推進の道のりは平坦ではありません。多くの企業が直面する共通の課題を事前に把握し、対策を考えておくことが重要です。

- 推進に必要な予算の確保が難しい

- 投資対効果(ROI)や成果が見えない

- DXに関わる専門人材が足りない

これらの壁を乗り越えるためのヒントを解説します。

推進に必要な予算の確保が難しい

DXを推進するには、システムの導入費用やコンサルティング費用、人材育成コストなど、初期投資が必要となります。

特に、短期的な収益への貢献が見えにくいインフラ整備や組織改革などは、経営層から理解を得られず、必要な予算を確保するのが難しい場合があります。

この課題を克服するためには、DXの目的や期待される効果を経営層にていねいに説明し、経営課題の解決にどう貢献するのかを明確に提示することが重要です。スモールスタートで小さな成功事例を作り、その効果を示しながら段階的に予算を拡大していくアプローチも有効です。

投資対効果(ROI)や成果が見えない

DXの効果は、コスト削減や売上向上といった定量的なものだけでなく、顧客満足度の向上や従業員エンゲージメントの向上といった、すぐには数値化しにくい定性的な効果も多く含まれます。

短期的なROI(投資収益率)ばかりを追求すると、長期的な視点が必要な本質的な改革が進まなくなってしまう恐れがあります。

この課題に対しては、定量的なKPIと合わせて、定性的な目標も設定し、その両面から進捗を評価する仕組みを作ることが重要です。「なぜこの投資が必要なのか」という戦略的な意義を、関係者間で共有し続ける粘り強さが求められます。

DXに関わる専門人材が足りない

DXを推進するには、データサイエンティストやAIエンジニア、UI/UXデザイナー、そしてプロジェクト全体を牽引できるリーダーなど、多様な専門性を持つ人材が必要です。

しかし、こうしたデジタル人材は社会全体で不足しており、多くの企業で獲得競争が激化しています。社内に適切な人材がいない、あるいは採用も難しいというケースは少なくありません。

この課題に対しては、社内での人材育成に力を入れると同時に、外部の専門企業やフリーランスといったパートナーと協業することも有効な選択肢です。全てを自社でまかなうのではなく、必要なスキルを外部から補うという柔軟な発想が求められます。

【成功事例】DX目標の設定と達成した成果

ここでは、実際にDXの目標設定を行い、大きな成果を上げた企業の事例を3つご紹介します。自社の取り組みの参考にしてください。

味の素グループの事例

味の素グループは、「食と健康の課題解決企業」への変革を目指し、DXを経営戦略の中核に据えています。

同社は、勘や経験に頼りがちだったマーケティング活動に課題を抱えていました。そこで、「データに基づいたマーケティングの実現」をDXの目標に掲げ、顧客データを一元管理・分析する基盤を構築。この基盤を活用し、消費者のインサイトを深く理解することで、ヒット商品の開発や効果的なプロモーションに繋げています。

富士フイルムグループの事例

富士フイルムグループは、写真フィルム市場の縮小という大きな経営危機に直面した際、大胆な事業構造の転換を成し遂げたことで知られています。

同社は、写真フィルムで培った高度な化学技術をヘルスケアや高機能材料といった成長分野に応用する「第二の創業」を目指し、その変革を支える基盤としてDXを推進しました。研究開発から生産、販売に至るまで、あらゆるプロセスをデジタル化し、データ活用を徹底することで、迅速な事業ポートフォリオの転換と新たな成長を実現しました。

NTTグループの事例

NTTグループは、自社のDX(デジタルトランスフォーメーション)と、顧客企業のDX支援を両輪で進めています。

社内においては、RPAの全社導入により年間200万時間以上の業務時間削減を実現するなど、徹底した業務効率化を進めています。その一方で、長年培ってきた通信技術やITのノウハウを活かし、様々な業界の企業に対してDXコンサルティングやソリューションを提供しています。

自らの変革で得た知見を社会に還元するという姿勢は、多くの企業の参考になるでしょう。

DX目標の達成を支援するIT補助金とは

DX推進にはコストがかかりますが、国の中小企業支援策である補助金を活用することで、その負担を軽減することができます。

- IT導入補助金とは

- 補助金の対象となるITツール

ここでは、代表的な「IT導入補助金」について解説します。

IT導入補助金とは

IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者が自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を国が補助することで、業務効率化や売上アップをサポートする制度です。

通常枠に加えて、インボイス制度への対応を見据えた「インボイス枠」など、複数の枠が設けられており、企業の目的に応じて申請することができます。

補助金の申請には、IT導入支援事業者との連携が必要となるなど、一定の手続きが必要ですが、うまく活用すればDX推進の大きな助けとなります。

補助金の対象となるITツール

補助金の対象となるITツールは多岐にわたります。

例えば、会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフトといった基本的な業務ソフトウェアから、SFA、MA、CRMといった顧客管理・営業支援ツール、さらにはRPAやAIといった高度なツールまで、幅広いソフトウェアが対象となっています。

自社のDX目標を達成するために必要なツールが補助金の対象になっていないか、公式サイトなどで確認してみることをお勧めします。専門家であるIT導入支援事業者に相談するのも良いでしょう。

そのDX目標、意味ありますか?9割が陥る「目的化」の罠と成功への最短ルート

「全社でDXを推進せよ」という号令のもと、あなたの会社ではどんな目標が掲げられているでしょうか。「RPAを導入して業務時間を20%削減する」「クラウドへ移行してコストを30%カットする」。これらは一見すると具体的な目標に見えますが、実はDXを失敗に導く危険な「目的化」の罠かもしれません。経済産業省が警鐘を鳴らす「2025年の崖」を前に、多くの企業がDXを単なるツール導入やコスト削減の手段と捉え、本質的な変革を見失っています。その結果、現場は疲弊し、投資は無駄になり、競争力は失われていくのです。しかし、一部の成功企業は、DXを「経営戦略そのもの」と捉え、明確なビジョンから逆算した目標設定を行っています。この記事では、失敗する企業に共通する目標設定の過ちと、成功企業が実践する本質的なアプローチを、具体的な事例を交えながら解説します。

DX失敗の典型例:「手段の目的化」という病

多くの企業が陥るのが、「DXツールを導入すること」自体が目的になってしまうケースです。例えば、以下のような目標設定がそれに当たります。

- 競合他社が導入したから、とりあえずAIを導入する

- 業務効率化のために、とにかくRPAを使ってみる

- ペーパーレス化という言葉に惹かれ、具体的な効果を考えずにシステムを導入する

これらは、自社が抱える本質的な経営課題や、顧客に提供すべき新たな価値から出発していません。結果として、導入したツールが使われなかったり、部分的な効率化に留まり、ビジネスモデルの変革といった大きな成果には繋がらなかったりするのです。これは、デジタル技術を「魔法の杖」のように誤解し、何のためにそれを使うのかという根本的な問いが欠落している状態と言えます。

引用元:

経済産業省は「DXレポート」において、多くの企業が既存システムの維持管理にIT予算の大半を費やし、新たなデジタル技術への投資が進んでいない現状を指摘しています。これは、DXが単なるIT課題として捉えられ、経営戦略と結びついていない実態を示唆しています。(経済産業省「DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~」2018年)

成功への道筋:経営課題から逆算する目標設定

一方で、DXを成功させる企業は、アプローチが全く異なります。彼らは、まず自社の経営ビジョンや解決すべき最優先の経営課題を明確にします。

- ビジョンの明確化: 3年後、5年後、自社は市場でどのような存在になっていたいのか。顧客にどのような新しい価値を提供したいのかを定義する。

- 課題の特定: そのビジョンを実現する上で、最大の障壁となっている課題は何かを特定する(例:深刻な人材不足、旧態依然としたビジネスモデル、顧客満足度の低下など)。

- DXの役割定義: 特定した経営課題を解決するために、デジタル技術を「どう活用できるか」を考える。

- 具体的な目標設定: その上で初めて、「〇〇という経営課題を解決するため、△△の技術を用いて、□□を××年後までに実現する」という、具体的かつ戦略的な目標に落とし込みます。

このように、常に経営戦略という上位の目的から逆算して目標を設定することで、DXの取り組みがブレなくなり、全社が一丸となって本質的な変革に進むことができるのです。

経済産業省は、このレガシーシステムがDX推進の大きな足かせとなり、2025年以降、年間で最大12兆円の経済損失が生じる可能性があると警鐘を鳴らしており、これを「2025年の崖」と呼んでいます。2025年のChatGPTの進化とその影響については、こちらの記事で専門家の予測を解説しています。 合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/useful/chatgpt-2025/

まとめ

企業がDXを推進しようとする中で、「そもそも何から手をつければいいのかわからない」「自社に合った具体的な目標が見つからない」「社内に専門知識を持つ人材がいない」といった理由で、プロジェクトが停滞してしまうケースは少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhubです。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、煩雑な請求書処理の自動化や、会議の議事録作成、営業日報の自動生成など、DXの第一歩として効果を実感しやすい業務効率化のタスクを「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「DXの目標設定から相談したい」「どの業務にAIを使えば効果的かわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。