「社内でDXを進めたいけど、何から手をつければいいかわからない…。」

「DX社内研修を検討しているが、どのサービスを選べば良いか判断できない。」

こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?

本記事では、DX社内研修の基礎知識から、目的別の選び方、具体的な進め方、おすすめの研修サービス13選までを網羅的に解説します。

企業のDX推進を支援してきた専門家の視点から、実践的なノウハウをご紹介します。

この記事を読めば、自社に最適なDX社内研修を見つけ、効果的にDXを推進できるようになるはずです。

ぜひ最後までご覧ください。

DX社内研修とは?基本と重要性を解説

まず、DX社内研修の基本的な概念と、なぜ今多くの企業でその重要性が高まっているのかについて解説します。

IT研修との違いも明確にすることで、DX研修に求められる本質を理解していきましょう。

DX社内研修の必要性

現代のビジネス環境は、デジタル技術の進化によって急速に変化しています。

このような状況で企業が競争優位性を維持し、成長し続けるためには、デジタルトランスフォーメーション(DX)への取り組みが不可欠です。

DX社内研修は、全社員がDXの重要性を理解し、必要な知識やスキルを身につけるための重要な施策です。

単に新しいツールを導入するだけでなく、ビジネスモデルそのものを変革していくためには、社員一人ひとりの意識改革とスキルアップが欠かせません。

市場の変化に迅速に対応し、新たな価値を創造できる組織文化を醸成するためにも、DX社内研修の必要性はますます高まっています。

IT研修との違い

DX社内研修と混同されがちなのが、IT研修です。

IT研修は、特定のツールやソフトウェア(例:Excel、プログラミング言語)の操作方法を学ぶことを主な目的としています。

つまり、業務効率化のための「手段」を学ぶ研修です。

一方、DX社内研修は、デジタル技術を活用して「ビジネスをどう変革するか」という、より戦略的で広範な視点を学びます。

技術の知識だけでなく、データ活用の考え方や、顧客体験の向上、新しいビジネスモデルの創出といった、事業全体に関わる内容が含まれます。

IT研修が「How(どう使うか)」に焦点を当てるのに対し、DX研修は「Why(なぜ変革が必要か)」と「What(何を変革するか)」から考える点が大きな違いです。

DX社内研修で学ぶべきDXリテラシーの基礎知識

DX社内研修を効果的に進めるためには、まず「DXリテラシー」という概念を正しく理解しておく必要があります。

ここでは、DXリテラシーの定義と、ITリテラシーとの違いについて詳しく解説します。

DXリテラシーとは

DXリテラシーとは、デジタル技術が社会や自社のビジネスにどのような影響を与えるかを理解し、それを自身の業務に活用して新たな価値を生み出す能力のことです。

単にデジタルツールを使えるだけでなく、その背景にあるデータや技術の可能性を理解し、ビジネス課題の解決に結びつける思考力が求められます。

例えば、AIやIoTといった先端技術の概要を知り、それらを活用すれば自社のどの業務が効率化できるか、どんな新サービスが考えられるかを構想する力もDXリテラシーの一部です。

全社員がこのリテラシーを持つことで、組織全体のDX推進力が向上します。

ITリテラシーとの違い

ITリテラシーは、PCの基本操作やOfficeソフトの利用、インターネットでの情報検索など、デジタルツールを業務で最低限使いこなすための基礎的な能力を指します。

これは、現代のビジネスパーソンにとって必須のスキルと言えるでしょう。

それに対してDXリテラシーは、ITリテラシーを土台としつつ、さらに一歩進んだ概念です。

デジタル技術を「使う」だけでなく、「活用して変革を起こす」能力が求められます。

ITリテラシーが個々の業務効率化に主眼を置くのに対し、DXリテラシーは組織全体のビジネスモデルやプロセスの変革を目指す、より戦略的な視点を持つ点が大きな違いです。

経済産業省が定義するDXリテラシー標準とDX社内研修

DX人材の育成においては、経済産業省が策定した「DXリテラシー標準」が重要な指針となります。

この標準が作られた背景と、具体的な内容を理解することで、DX社内研修で目指すべきゴールが明確になります。

DXリテラシー標準が策定された背景

多くの日本企業がDXの重要性を認識しながらも、具体的にどのような人材を育成すればよいかという共通の指針がありませんでした。

そこで経済産業省は、全てのビジネスパーソンが身につけるべきDXに関する基礎的な知識やスキルを「DXリテラシー標準」として定義しました。

これにより、企業は自社の研修プログラムを設計する際の参考にしたり、従業員のスキルレベルを客観的に評価したりすることが可能になりました。

個人のキャリア形成においても、自身のスキルを証明するための指標として活用できます。

社会全体でDXを推進していくための共通言語として、この標準は策定されました。

DXで活用される主要なデジタル技術の一つであるLLM(大規模言語モデル)については、こちらの記事で詳しく解説しています。 https://taskhub.jp/useful/llm-chatgpt/

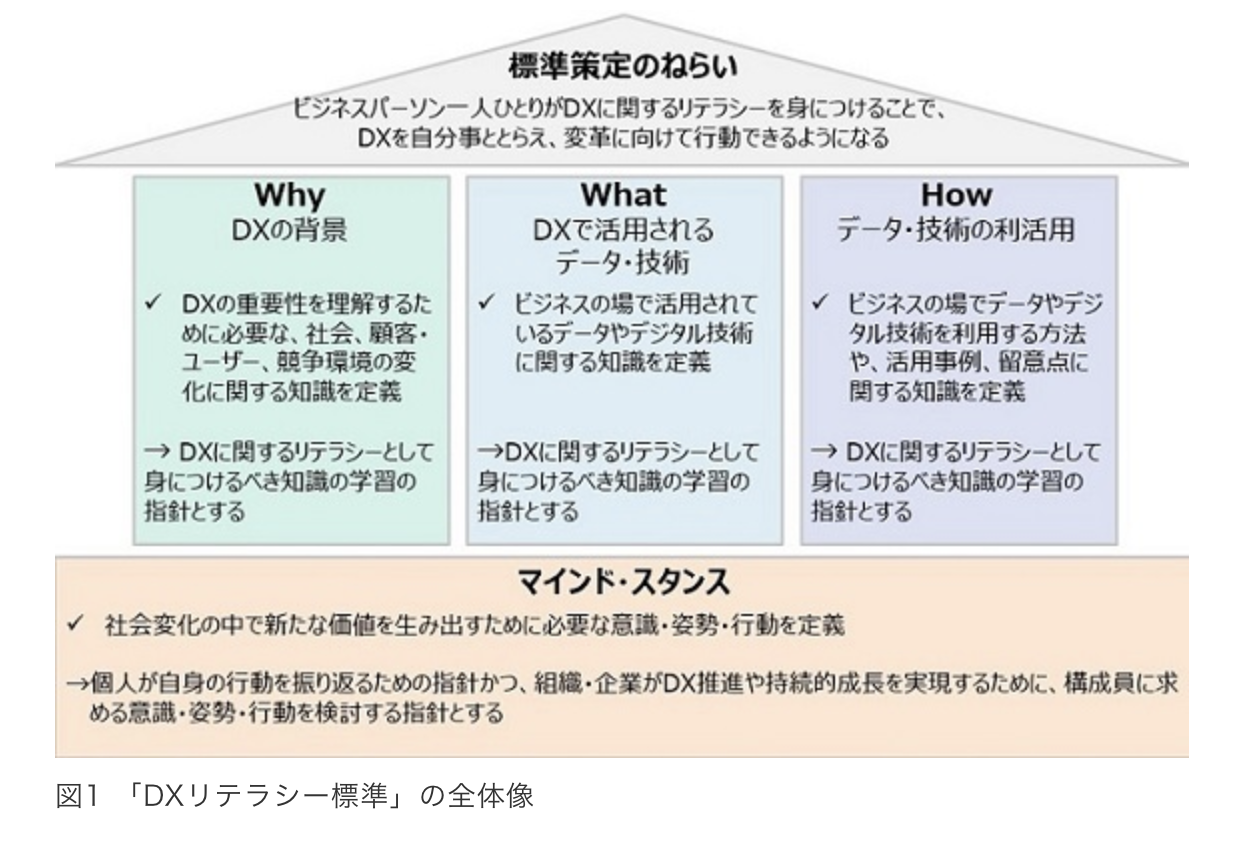

DXリテラシー標準の4項目

DXリテラシー標準は、大きく4つの項目で構成されています。

1つ目は「Why(DXの背景)」で、なぜDXが必要なのか、社会やビジネス環境の変化を理解する項目です。

2つ目は「What(DXで活用されるデータ・技術)」で、AIやIoT、クラウドといった主要なデジタル技術やデータの種類について学びます。

3. つ目は「How(データ・技術の活用事例)」で、具体的な活用方法や事例を通じて、実践的な知識を深めます。

4. 4つ目は「マインド・スタンス」で、変化を恐れず挑戦する姿勢や、顧客・ユーザー視点で物事を考えるといった、DXを推進する上での心構えを定義しています。

経済産業省とIPAが策定した「DXリテラシー標準」の公式概要です。自社の人材育成の指針としてご活用ください。 https://www.ipa.go.jp/jinzai/skill-standard/dss/about_dss-l.html

企業がDX社内研修を導入するメリット

DX社内研修の導入は、企業に多くのメリットをもたらします。

ここでは、主な4つのメリットについて具体的に解説します。

DX推進に必要な知識・技術を習得できる

最大のメリットは、社員がDXを推進するために不可欠な知識や技術を体系的に学べることです。

DXと一言で言っても、その内容は多岐にわたります。

AI、データサイエンス、クラウド、セキュリティなど、専門的な知識が求められる場面も少なくありません。

社内研修を通じて、これらの知識を基礎から応用まで段階的に学ぶことで、社員は自信を持ってDXプロジェクトに取り組めるようになります。

外部の専門家に頼るだけでなく、社内に知見が蓄積されていくため、持続的なDX推進が可能になります。

社内の人材でDXを推進できる

DXを推進する際、外部から専門人材を採用する方法もありますが、多大なコストがかかる上に、自社のビジネス文化に馴染むとは限りません。

DX社内研修に投資することで、既存の社員をDX人材として育成できます。

自社の事業や文化を深く理解している社員がDXスキルを身につけることは、非常に大きな強みとなります。

現場の課題を的確に捉え、実情に合ったDX施策を立案・実行できるため、より効果的な変革が期待できるでしょう。

社員のエンゲージメント向上にもつながります。

自社の目指すDXが明確になる

DX社内研修は、経営層から現場の社員まで、全社で「自社が目指すDXの姿」についての共通認識を形成する絶好の機会です。

研修を通じて、なぜ自社がDXに取り組むのか、どのような未来を目指すのかというビジョンを共有できます。

この共通認識がなければ、各部署がバラバラの方向に進んでしまい、全社的な変革にはつながりません。

研修を通じてDXに関する共通言語を持つことで、部門間の連携がスムーズになり、一貫性のある取り組みが可能になります。

結果として、DXの推進スピードと成功確率が大きく向上します。

リスキリングにつながる

デジタル技術の進化により、既存の業務が自動化され、新たなスキルが求められる時代になっています。

DX社内研修は、社員が時代の変化に対応し、新しい役割で活躍し続けるための「リスキリング(学び直し)」の機会を提供します。

これにより、社員は自身の市場価値を高めることができ、企業は事業構造の変化に柔軟に対応できる人材を確保できます。

社員のキャリア開発を支援する姿勢は、優秀な人材の定着にもつながり、企業全体の競争力を高める上で非常に重要です。

DX社内研修に早期に取り組むべき理由

多くの企業がDXの必要性を感じていますが、なぜ「今すぐ」取り組むべきなのでしょうか。

ここでは、DX社内研修に早期に着手することの重要性を2つの側面から解説します。

今始めると競合他社に差がつく

DXへの取り組みは、もはや一部の先進的な企業だけのものではありません。

あらゆる業界で、デジタル技術を活用した新しいサービスやビジネスモデルが次々と生まれています。

このような状況で何もしなければ、現状維持どころか、競合他社に大きく差をつけられてしまうリスクがあります。

DX社内研修に早期に取り組むことで、他社に先駆けて組織のDX対応力を高めることができます。

社員一人ひとりがDXマインドを持つことで、業務改善や新しいアイデアが生まれやすくなり、それが企業全体の競争力強化に直結します。

市場での優位性を確立するためには、一日も早いスタートが重要です。

DXの成果が出るまでに時間がかかる

DXは、単にツールを導入すれば完了するものではありません。

社員のスキル習得、業務プロセスの見直し、そして組織文化の変革といった、多くのステップを伴う長期的な取り組みです。

そのため、研修を開始してから実際にビジネス上の成果として現れるまでには、ある程度の時間がかかります。

市場の変化がますます速くなる中で、必要に迫られてから慌てて始めても、手遅れになる可能性があります。

将来を見据え、早期に研修を開始し、継続的に取り組むことで、着実に組織のDX能力を高めていくことができます。

余裕を持った計画的な人材育成こそが、DX成功の鍵を握るのです。

DX社内研修を進めるための具体的な6ステップ

DX社内研修を成功させるためには、計画的に進めることが重要です。

ここでは、研修を導入し、効果を最大化するための具体的な6つのステップを紹介します。

1.自社の目指すDXを明確にする

まず最初に、自社がDXによって何を達成したいのか、具体的な目標を設定します。

「業務効率を20%向上させる」「新しいオンラインサービスを立ち上げる」など、経営戦略と連動した明確なゴールを掲げることが重要です。

この目標が曖昧だと、どのような研修が必要なのかも定まりません。

経営層が主導し、各部門の意見も取り入れながら、全社で共有できるDXビジョンを策定しましょう。

これが研修プログラム全体の羅針盤となります。

2.必要な知識・技術を可視化する

次に、設定したDXの目標を達成するために、どのような知識や技術が必要になるかを洗い出します。

例えば、データ分析に基づく意思決定を目指すなら、データ収集、加工、分析、可視化といったスキルが必要になります。

また、現在の社員がどの程度のスキルを持っているのか、現状を把握することも重要です。

理想と現状のギャップを可視化することで、研修で重点的に補うべきスキルセットが明確になります。

スキルマップなどを作成すると、より具体的に整理できます。

3.研修で身につけるスキルを決める

可視化された必要なスキルの中から、今回の研修で何を重点的に身につけてもらうかを決定します。

一度に全てを学ぶのは難しいため、優先順位をつけることが大切です。

対象者(全社員向け、リーダー向けなど)によっても、習得すべきスキルは異なります。

例えば、全社員にはDXの基礎知識とマインドセットを、DX推進担当者にはより専門的なデータ分析技術を、といった形で、役割に応じた研修目標を設定します。

4.研修の実施方法を決める

研修の目標が決まったら、それを達成するための最適な実施方法を選択します。

外部の研修サービスを利用するのか、自社で内製するのか。

形式は、集合研修、eラーニング、ワークショップ形式など、様々な選択肢があります。

それぞれのメリット・デメリットを考慮し、対象者の業務内容や学習スタイル、予算などに合わせて組み合わせるのが効果的です。

例えば、基礎知識はeラーニングで各自学習し、実践的な演習は集合研修で行うといったハイブリッド型も有効です。

5.フォローしながら研修を実施する

研修は実施して終わりではありません。

受講者が学習内容を確実に理解し、実践に活かせるよう、研修期間中から手厚いフォローアップが重要です。

例えば、eラーニングの進捗状況を確認したり、定期的に質問会を設けたり、受講者同士が学び合うコミュニティを作ったりといった工夫が考えられます。

学習意欲を維持させ、挫折者を出さないための仕組みづくりが、研修効果を大きく左右します。

6.成果を振り返り次の研修に活かす

研修終了後には、必ずその効果を測定し、振り返りを行います。

アンケートによる満足度調査だけでなく、理解度テストや研修後の行動変容、業務成果への貢献度などを多角的に評価することが望ましいです。

評価結果から得られた課題や改善点を、次回の研修プログラムに活かしていくことで、研修の質を継続的に高めていくことができます。

このPDCAサイクルを回すことが、形骸化しない、本当に意味のある研修制度を構築する上で不可欠です。

効果的なDX社内研修にするためのポイント

せっかくDX社内研修を実施するなら、その効果を最大限に高めたいものです。

ここでは、研修を成功に導くための3つの重要なポイントを解説します。

現状を可視化する

効果的な研修プログラムを設計するためには、まず社員一人ひとりの現状のDXリテラシーレベルを正確に把握することが不可欠です。

スキルアセスメントツールなどを活用し、どの分野の知識が不足しているのかをデータに基づいて可視化します。

これにより、全社員に画一的な研修を行うのではなく、個々のレベルや部署の役割に応じた、最適なカリキュラムを提供できるようになります。

受講者にとっても、自分に必要なことを学べるため、学習意欲の向上につながります。

必要なものだけを効率よく学んでもらう

DXに関連する知識は非常に広範であり、すべてを網羅的に学ぼうとすると、時間もコストもかかりすぎてしまいます。

また、情報量が多すぎると、かえって学習意欲を削いでしまうことにもなりかねません。

自社のDX目標達成に直結する、本当に必要なスキルは何かを見極め、学習内容を絞り込むことが重要です。

「知っているべきこと」よりも「使えるようになるべきこと」に焦点を当て、実践的な内容を中心にカリキュラムを組むことで、効率的かつ効果的な学習を実現できます。

育成効果を見える化する

研修の成果を客観的に評価し、「見える化」する仕組みも重要です。

研修前後のスキルアセスメント結果を比較したり、資格取得を促したりすることで、受講者自身の成長実感につながり、モチベーション維持に役立ちます。

企業側にとっても、研修への投資対効果(ROI)を測定し、人事評価や次の育成計画に活かすための重要なデータとなります。

具体的な成長が可視化されることで、全社的にDX人材育成の重要性への理解が深まり、より協力的な風土が醸成されます。

最適なDX社内研修を選ぶポイント

数あるDX社内研修サービスの中から自社に最適なものを選ぶためには、いくつかのポイントを押さえる必要があります。

まず、自社の目的や課題に合ったカリキュラムが提供されているかを確認しましょう。

次に、講師の専門性や実績、受講者のレベルに合わせた柔軟な対応が可能かも重要です。

また、eラーニングなどの学習プラットフォームが使いやすいか、受講後のフォローアップ体制が充実しているかもチェックすべき点です。

無料トライアルなどを活用して、実際の研修内容やサポート体制を確認することをおすすめします。

DX社内研修の対象者と階層別プログラム例

DX社内研修は、一部の専門部署だけのものではありません。

全社員がそれぞれの立場でDXに関わることが重要であり、そのためには階層別に最適化されたプログラムが必要です。

全社員のDXリテラシー向上

まず土台となるのが、全社員を対象としたDXリテラシー向上研修です。

ここでは、DXの基本的な概念や重要性、自社が目指す方向性などを共有し、全社的な意識の底上げを図ります。

AIやIoTといった最新技術の概要や、データ活用の基本についても学び、デジタル技術に対する苦手意識を払拭することが目的です。

この研修を通じて、社員一人ひとりが「自分ごと」としてDXを捉え、日々の業務の中で改善のヒントを見つけられるようになることを目指します。

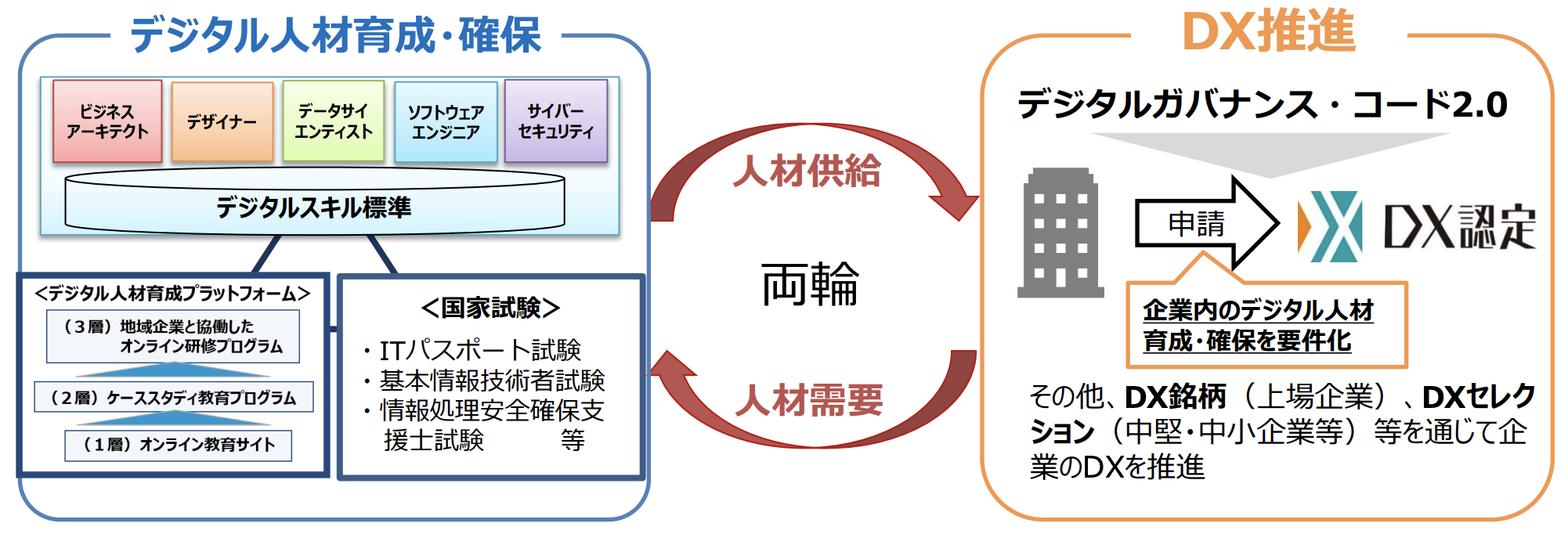

キーパーソンとなるDX推進リーダーの育成

全社員向けの基礎研修と並行して、各部署でDXを牽引するリーダー人材の育成も不可欠です。

この層には、より専門的で実践的なスキルが求められます。

例えば、具体的な業務課題をデジタル技術で解決するための企画立案スキル、プロジェクトマネジメント能力、データ分析技術などが挙げられます。

単に知識を学ぶだけでなく、実際の課題をテーマにしたワークショップや演習を通じて、課題解決能力を徹底的に鍛えるプログラムが効果的です。

経済産業省によるデジタル推進人材の育成方針に関する資料です。国がどのようなスキルセットを重視しているか、詳細にまとめられています。 https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_suishin/pdf/003_02_00.pdf

経営層・管理職向けのDX研修

DXの成功は、経営層や管理職の強いリーダーシップとコミットメントにかかっています。

この層向けの研修では、技術的な詳細よりも、DXがもたらすビジネスインパクトや、他社の成功・失敗事例から学ぶ戦略論が中心となります。

また、DXを推進するための組織体制のあり方や、新たな挑戦を促す企業文化の醸成方法など、マネジメント層としての役割を学ぶことも重要です。

自社のビジネスをどう変革していくべきか、大局的な視点から意思決定できる能力を養います。

【目的別】おすすめのDX社内研修サービス13選

ここでは、具体的なDX社内研修サービスを3つの目的別に分けて紹介します。

※サービス名は説明のための仮称です。

DXリテラシー向上におすすめのDX社内研修

- DXスターターパック: 全社員向けにDXの基礎を動画で学べるeラーニング。安価で導入しやすい。

- デジタルリテラシー診断: 社員のスキルレベルを可視化し、個人に最適化された学習プランを提案。

- DXマインドセット研修: ワークショップ形式で、変革へのマインドを醸成。管理職におすすめ。

- Techトレンド速習講座: AIやブロックチェーンなど、最新技術のビジネス活用を短時間で学ぶ。

業務効率化・データ利活用におすすめのDX社内研修

- Excel業務自動化コース: RPAやVBAを活用し、定型業務を自動化するスキルを習得。

- データ分析入門: ビジネスデータを活用するための基本的な統計知識と分析手法を学ぶ。

- BIツール活用マスター: TableauやPower BIなどのツールを使い、データを可視化する技術を実践的に習得。

- SaaS導入・活用研修: クラウドツールの選定から導入、効果的な活用方法までをサポート。

DX人材育成・教育におすすめのDX社内研修

- DXリーダー育成プログラム: 課題解決型の長期プログラムで、次世代のDX推進リーダーを育成。

- デジタルマーケティング実践講座: Web広告運用やSEO、SNS活用など、即戦力となるスキルを学ぶ。

- AIプランナー養成コース: AIプロジェクトを企画・推進できる人材を育成するための専門コース。

- ITパスポート/G検定対策講座: DX関連の資格取得を支援し、体系的な知識習得を促進。

- オーダーメイド型DX研修: 企業の課題に合わせて、カリキュラムを完全にカスタマイズして提供。

DX社内研修における課題と解決策

DX社内研修を進める上では、いくつかの課題に直面することがあります。

ここでは、代表的な課題とその解決策について解説します。

社内にDX推進ができる人材がいない

「DXを進めたいが、そもそも社内に教えられる人材や旗振り役がいない」という課題は非常に多く聞かれます。

この場合、最初から全てを内製化しようとせず、外部の専門家の力を借りることが有効な解決策となります。

まずは外部の研修サービスを活用して、全社的なリテラシーの底上げを図ります。

その過程で、意欲や適性の高い人材を見つけ出し、そのメンバーを次期リーダー候補として集中的に育成していくのが現実的なステップです。

外部のコンサルタントにアドバイザーとして入ってもらうのも良いでしょう。

eラーニングでのDX研修が思ったように進まない

手軽に導入できるeラーニングですが、「導入したものの、受講率が低い」「最後までやり遂げる社員が少ない」といった課題もよくあります。

これは、学習が個人の自主性に任され、モチベーションを維持しにくいためです。

解決策としては、eラーニングと集合研修やワークショップを組み合わせる「ブレンディッドラーニング」が効果的です。

また、上司が部下の学習進捗を定期的に確認し、1on1でフィードバックする機会を設ける、受講者同士のコミュニティで学びを共有させるといった、孤立させないための仕組み作りが重要です。

社員のDXレベルが計測できない

「研修を実施しても、社員のスキルがどれだけ向上したのか、客観的に測れない」という課題です。

効果測定ができないと、研修の改善もできず、投資対効果も説明できません。

この課題に対しては、研修の前後でスキルアセスメントを実施することが有効です。

これにより、どのスキルがどれだけ伸びたのかを定量的に把握できます。

また、研修内容と連動した資格取得を奨励し、合格者数を一つの指標(KPI)として設定することも、学習効果を可視化する上で役立ちます。

DX社内研修の成功事例と実践後のフォロー

DX社内研修を成功させ、その効果を持続させるためには、研修後のフォローアップが欠かせません。

成功事例と合わせて、その重要性を解説します。

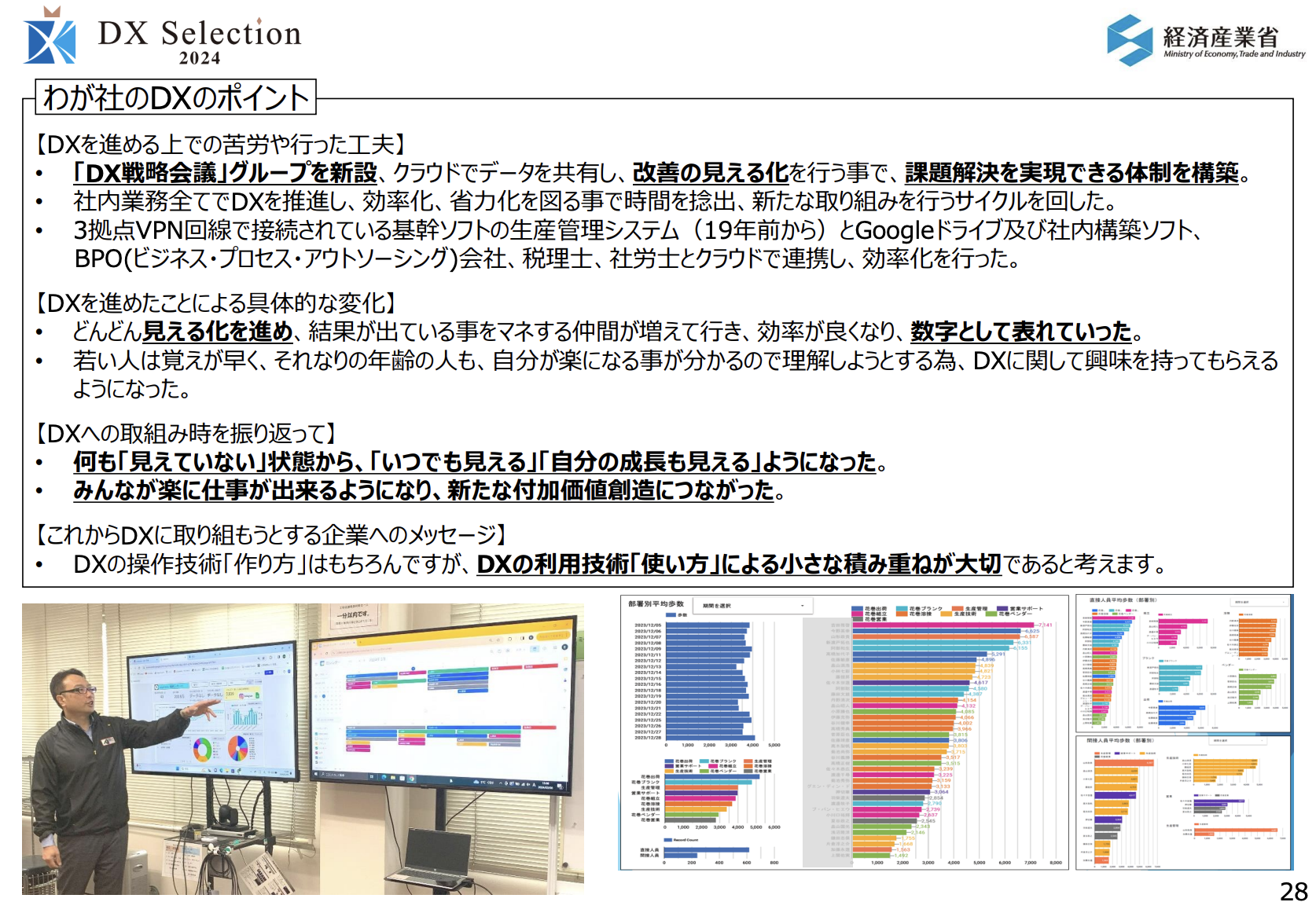

DX社内研修の成功事例

ある製造業のA社では、全社員を対象としたDXリテラシー研修を実施しました。

研修では、自社の製造ラインのデータを活用するアイデアを考えるワークショップを取り入れました。

その結果、ある若手社員から、AIによる画像認識を活用した検品プロセスの自動化というアイデアが生まれました。

経営層がこのアイデアを高く評価し、プロジェクトチームが発足。

研修で学んだ知識を活かして実証実験を進め、最終的に検品精度の大幅な向上とコスト削減を実現しました。

研修がきっかけで、現場から具体的なDXが生まれた好事例です。

経済産業省によるデジタル推進人材の育成方針に関する資料です。国がどのようなスキルセットを重視しているか、詳細にまとめられています。 https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/digital_suishin/pdf/003_02_00.pdf

研修後のフォローアップの重要性

研修で学んだ知識やスキルは、実践で使わなければすぐに忘れてしまいます。

研修効果を定着させ、実際の業務成果につなげるためには、研修後のフォローアップが極めて重要です。

例えば、研修で学んだことを活かして業務改善を行う場を設けたり、定期的にフォローアップ研修を実施して知識をアップデートしたりすることが考えられます。

また、DXに関する情報交換ができる社内コミュニティを立ち上げ、社員同士が継続的に学び合える環境を作ることも有効です。

研修を一過性のイベントで終わらせない仕組みが、DXを企業文化として根付かせる鍵となります。

DX社内研修に関するよくある質問

最後に、DX社内研修に関して多く寄せられる質問とその回答をまとめました。

Q.IT初心者でも受講できますか?

はい、問題なく受講できます。

多くのDX社内研修サービスでは、ITの知識がほとんどない方を対象とした入門コースが用意されています。

DXの基本的な考え方や、身近な事例から学ぶプログラムが多いため、専門知識がなくても安心してスタートできます。

むしろ、そういった方々にこそ、まずはDXへの苦手意識をなくしてもらうことが重要です。

Q.リーダー層と一般社員で学ぶ内容はどのように違いますか?

一般社員向けの研修では、DXの基礎知識やマインドセット、自身の業務にデジタルツールを活用する方法といった、実践的なリテラシー向上に重点が置かれます。

一方、リーダー層向けの研修では、技術的な詳細よりも、DXをどのように経営戦略に結びつけるか、組織をどう変革していくかといった、より戦略的・マネジメント的な視点が求められます。

役割に応じた適切な内容を学ぶことが重要です。

Q.研修後のフォローアップは必要ですか?

はい、非常に重要です。

研修で学んだ知識を実際の業務で活かし、定着させるためには、研修後の継続的なサポートが不可欠です。

定期的な勉強会の開催や、実践プロジェクトへの参加機会の提供、メンター制度の導入など、学んだことをアウトプットし、さらに学びを深めるサイクルを作ることが、研修効果を最大化する上で欠かせません。

DX研修で“伸びる人”と“無駄になる人”の決定的違いとは?

高い費用を払ってDX研修を導入したにもかかわらず、「現場の業務が何も変わらない」「社員のスキルが身についている気がしない」といった悩みを抱えていませんか。その原因は、研修の内容ではなく、その「受け方」にあるのかもしれません。実は、学習科学の分野では、研修の効果を最大化するための原則が知られており、それを知らずにただ研修を受けるだけでは、かけた時間とコストが無駄になってしまう可能性があります。この記事では、研修効果を最大化する「伸びる人」の学習法を、科学的な根拠とともに解説します。

研修が無駄になる最大の理由、それは「受けっぱなし」

多くの研修が成果に結びつかないのは、学習が「研修の場で完結」してしまっているからです。ビジネスにおける学習定着をモデル化した「70:20:10の法則」によれば、人の学びは「仕事上の経験(70%)」「他者からの学び(20%)」「研修(10%)」から構成されると言われています。

つまり、座学やeラーニングといった研修で得られる知識は、全体のわずか10%に過ぎないのです。この事実を知らずに研修を受けるだけで満足してしまうと、次のような状態に陥りがちです。

- 知識が定着しない:学んだ直後は分かったつもりでも、実践で使わないためすぐに忘れてしまう。

- 応用ができない:研修で学んだ知識を、自分の目の前の業務課題にどう結びつければ良いか分からない。

- 行動が変わらない:結局、これまで通りのやり方を続けてしまい、業務プロセスが何も改善されない。

せっかくの学びの機会も、その後の行動が伴わなければ、単なる「インプット疲れ」で終わってしまうのです。

引用元:

「70:20:10の法則」は、リーダーシップ開発の研究機関であるロミンガー(Lominger Limited, Inc.)のモーガン・マッコール、ロバート・アイチンガー、マイケル・ロンバルドによる1996年の共著『The Career Architect Development Planner』で提唱された、効果的な学習に関する経験則に基づいたモデルです。

研修効果を10倍にする「実践」のススメ

では、「伸びる人」は研修をどう活用しているのでしょうか。彼らは研修を「学びのゴール」ではなく「実践のスタートライン」と捉えています。ここでは、研修で得た10%の学びを、残りの90%(経験と他者からの学び)に繋げるための具体的な方法を2つ紹介します。

方法①:学びを「試す場」を意図的に作る

研修で学んだことは、どんなに些細なことでも構わないので、翌日からの業務で意識的に使ってみましょう。これが「経験(70%)」の部分にあたります。

例えば、データ分析の研修を受けたなら、まずは手元のExcelデータで簡単なグラフを作ってみる。新しい業務効率化ツールについて学んだなら、自分の担当業務の一部に適用できないか試してみる。

小さな成功体験を積み重ねることで、知識は単なる情報から「使えるスキル」へと変わっていきます。

方法②:学んだことを「自分の言葉で」話してみる

学んだ内容を、研修に参加していない同僚や上司に説明してみましょう。これは「他者からの学び(20%)」を実践する行動です。

人に教えるためには、自分の中で情報が整理され、本質的な理解ができていなければなりません。相手からの質問に答えることで、自分の理解が曖昧だった部分に気づくこともできます。

これにより、知識はさらに深く、強固に脳に定着していきます。研修後の報告会や、チーム内での勉強会などを活用するのがおすすめです。

まとめ

企業が競争優位性を維持するためにDX推進が急務となる中で、多くの企業が「何から手をつければいいかわからない」「社内にDXを推進できる人材がいない」といった課題に直面しています。DX社内研修の導入を検討しても、研修だけで本当に業務が変わるのか不安を感じるケースも少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhubです。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、DX研修で得た知識をすぐに実践に移し、業務効率化を図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。