「DXを導入したいけど、具体的にどう進めればいいかわからない…」

「DXの重要性は理解しているものの、何から手をつけるべきか悩んでいる」

こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?

本記事では、DXの基礎知識から具体的な導入手順、成功の鍵を握る戦略の立て方、そして国内外の成功事例までを網羅的に解説します。

企業のDX推進を支援する専門家の視点から、失敗しないためのポイントを具体的にお伝えします。

この記事を読めば、DX導入の全体像を掴み、自社で実践するための第一歩を踏み出せるはずです。ぜひ最後までご覧ください。

「DX導入」の前に知るべきDXの基礎知識

まず最初に、DX導入を検討する上で不可欠となる基本的な知識を解説します。

- DX(デジタルトランスフォーメーション)とは何か?

- DXの3つのステージ(デジタイゼーション・デジタライゼーション)

- 「DX導入」や「DX化」という言葉が誤りである理由

これらの基礎を正しく理解することが、DX成功への第一歩です。

それでは、1つずつ順に解説します。

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは何か?

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、単にデジタル技術を導入することではありません。

その本質は、「デジタル技術を活用して、ビジネスモデルや業務プロセス、さらには企業文化そのものを根本的に変革し、競争上の優位性を確立すること」にあります。

多くの人がIT化と混同しがちですが、IT化が既存業務の効率化を主目的とするのに対し、DXはビジネスのあり方そのものを変える、より広範で戦略的な取り組みを指します。

顧客や社会のニーズを基点に、データとデジタル技術を使って新たな価値を創出することがDXのゴールです。

DXの3つのステージ(デジタイゼーション・デジタライゼーション)

DXは、一朝一夕に実現するものではなく、段階的に進んでいくプロセスです。一般的に、DXは以下の3つのステージを経て達成されると考えられています。

第1段階は「デジタイゼーション」です。これは、紙の書類をPDF化するなど、アナログな情報をデジタル形式に変換する初期段階を指します。

第2段階は「デジタライゼーション」で、特定の業務プロセス全体をデジタル化することです。例えば、RPAを導入して定型業務を自動化するなどがこれにあたります。

そして最終段階が「デジタルトランスフォーメーション(DX)」です。デジタル化されたプロセスやデータを活用し、ビジネスモデルそのものを変革して、新たな価値を生み出す段階です。

「DX導入」や「DX化」という言葉が誤りである理由

「DX導入」や「DX化」という言葉は広く使われていますが、厳密にはDXの本質を捉えきれていません。

なぜなら、DXは特定のツールやシステムを「導入」して完了するものではないからです。

DXは、企業の文化や組織、ビジネスモデル全体にわたる継続的な「変革(トランスフォーメーション)」のプロセスです。

終わりなき旅とも言え、市場や顧客の変化に対応し続ける活動そのものを指します。

そのため、「DX推進」という言葉の方が、その継続的な性質をより正確に表していると言えるでしょう。

なぜ今「DX導入」が必要なのか?その目的を解説

多くの企業がDXの必要性を感じています。その背景には、避けては通れないいくつかの重要な要因があります。

- 経済産業省が警鐘を鳴らす「2025年の崖」とは

- 激化する市場変化への柔軟な対応の必要性

- 新たなビジネスチャンスの創出

- 競争力の強化と市場でのポジション改善

これらの目的を理解することで、自社のDX推進の方向性が明確になります。

経済産業省が警鐘を鳴らす「2025年の崖」とは

「2025年の崖」とは、経済産業省がDXレポートで指摘した問題です。

多くの日本企業が抱える複雑化・老朽化した既存システム(レガシーシステム)を放置し続けた場合、2025年以降、最大で年間12兆円もの経済損失が生じる可能性があると警鐘を鳴らしています。

この問題を放置すると、システムの維持管理費が高騰するだけでなく、データ活用が困難になり、新たなデジタル技術に対応できなくなります。

その結果、市場での競争力を失うリスクが非常に高まるため、早急なレガシーシステムの刷新とDX推進が求められているのです。

激化する市場変化への柔軟な対応の必要性

現代のビジネス環境は、顧客ニーズの多様化、グローバル化、そして破壊的な技術の登場など、予測困難な変化に常に晒されています。

このような状況下で企業が生き残るためには、変化を迅速に察知し、柔軟に対応できる体制を構築することが不可欠です。

DXを推進することで、リアルタイムでのデータ収集・分析が可能となり、市場や顧客の動向に基づいたスピーディーな意思決定ができます。

これにより、変化を脅威ではなくチャンスとして捉え、ビジネスを継続的に成長させることが可能になります。

新たなビジネスチャンスの創出

DXは、既存事業の効率化に留まらず、全く新しいビジネスモデルや収益源を生み出す原動力となります。

例えば、収集したデータを分析して顧客の潜在的なニーズを掘り起こし、新たな商品やサービスを開発することが可能です。

また、IoT技術を活用して製品の利用状況を把握し、メンテナンスやサブスクリプションといったサービス型のビジネスへ転換する動きも活発です。

DXを通じてデータを資産として活用することで、これまで考えられなかったような新しいビジネスチャンスを創出できるのです。

競争力の強化と市場でのポジション改善

DXに成功した企業は、あらゆる面で競争優位性を確立できます。

業務プロセスの効率化によるコスト削減、データに基づいた的確な経営判断、そして優れた顧客体験の提供は、他社との大きな差別化要因となります。

市場の変化に迅速に対応し、顧客が真に求める価値を提供し続けることで、企業のブランドイメージや市場におけるポジションは向上します。

デジタル化が進む現代市場において、DXはもはや選択肢ではなく、企業が持続的に成長するための必須戦略と言えるでしょう。

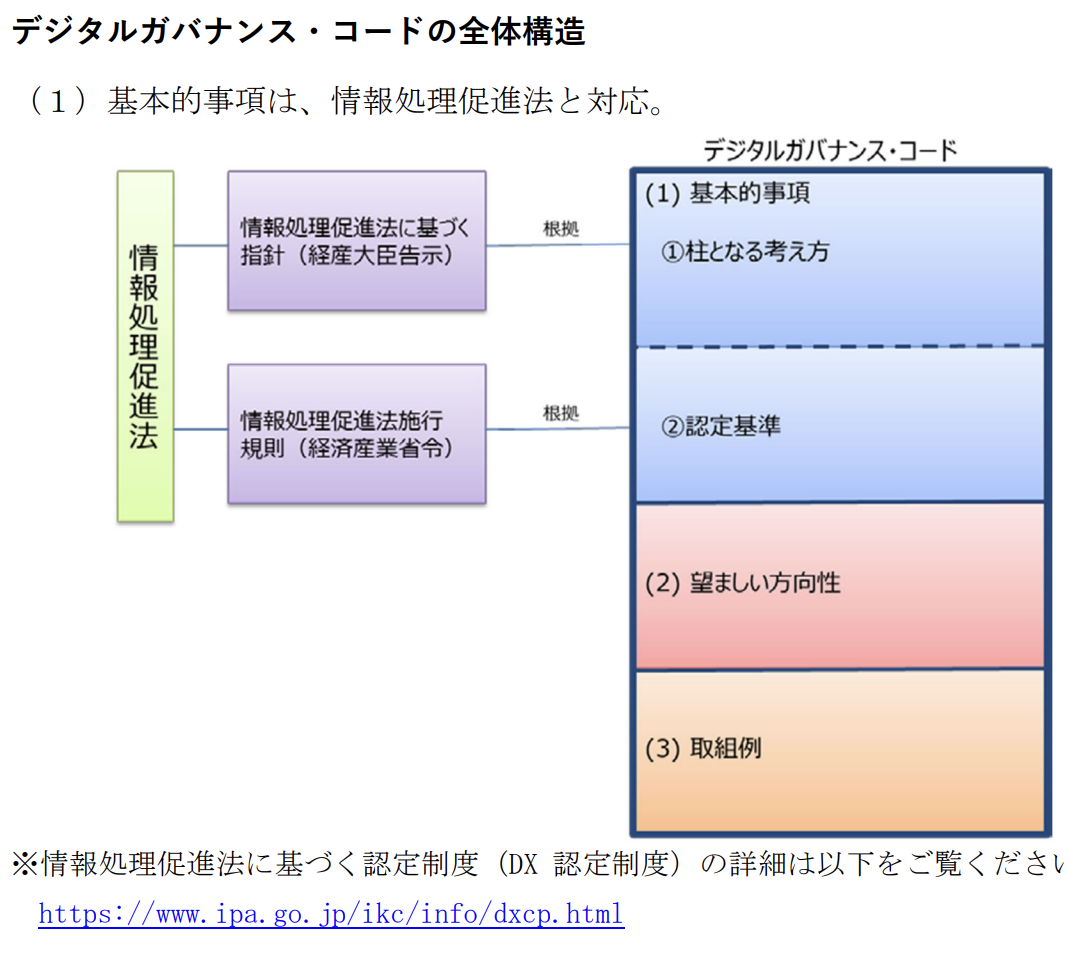

経済産業省は、企業がDXを推進する上で経営者が取り組むべき事柄を「デジタルガバナンス・コード2.0」としてまとめています。 合わせてご覧ください。 https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/dgc/dgc2.pdf

企業が「DX導入」で得られる具体的なメリット

DXを推進することは、企業に多くの具体的なメリットをもたらします。ここでは、代表的な5つのメリットを解説します。

- ビジネスプロセスの効率化と生産性向上

- データに基づいた意思決定の迅速化と最適化

- 顧客体験の改善と顧客満足度の向上

- 既存システム(レガシーシステム)を使い続けるリスクの回避

- DX人材不足の解消

これらのメリットを最大化することが、DX成功の鍵となります。

ビジネスプロセスの効率化と生産性向上

DXの最も分かりやすいメリットの一つが、業務効率化と生産性の向上です。

RPAやAIなどのデジタル技術を活用することで、これまで人間が行っていた定型的な作業や単純作業を自動化できます。

これにより、従業員はより創造的で付加価値の高い業務に集中できるようになります。

また、業務プロセス全体がデジタル化されることで、情報の共有がスムーズになり、部門間の連携も強化されます。

結果として、企業全体の生産性が大きく向上し、時間やコストの削減に繋がります。

データに基づいた意思決定の迅速化と最適化

DXを推進すると、企業活動のあらゆる場面で生成されるデータを収集・蓄積し、分析することが可能になります。

これにより、経営者や管理者は、経験や勘に頼るのではなく、客観的なデータに基づいた的確な意思決定を下せるようになります。

例えば、販売データをリアルタイムで分析し、需要予測の精度を高めたり、顧客データを活用してパーソナライズされたマーケティング施策を展開したりできます。

迅速かつ最適な意思決定は、ビジネスチャンスを逃さず、リスクを最小限に抑える上で極めて重要です。

顧客体験の改善と顧客満足度の向上

デジタル技術を活用することで、顧客一人ひとりのニーズに合わせた、より質の高い体験を提供できます。

Webサイトやアプリの利便性向上、チャットボットによる24時間365日の問い合わせ対応、CRMを活用したパーソナライズされた情報提供などがその例です。

顧客との接点をデジタル化し、そこで得られたデータを分析することで、顧客が何を求めているのかを深く理解できます。

一貫性のある優れた顧客体験は、顧客満足度を高め、長期的なファン(ロイヤルカスタマー)の育成に繋がります。

既存システム(レガシーシステム)を使い続けるリスクの回避

多くの企業が抱えるレガシーシステムは、DX推進の大きな足かせとなります。

システムのブラックボックス化、維持管理費の高騰、セキュリティの脆弱性、そして新しい技術との連携が困難であるなど、多くのリスクを内包しています。

DXの一環としてこれらのシステムを刷新することで、「2025年の崖」で指摘されたような経済的損失のリスクを回避できます。

最新のITインフラを整備することは、企業の持続的な成長と競争力維持のための重要な基盤となります。

DX人材不足の解消

DXを推進する過程で、従業員は新たなデジタルツールやデータ分析のスキルを習得する機会を得ます。

これにより、社内のITリテラシーが向上し、DXを担う人材が育っていきます。

また、先進的な取り組みを行う企業は、外部からの優秀なデジタル人材にとって魅力的です。

社内での育成と外部からの採用を組み合わせることで、多くの企業が課題とするDX人材の不足を解消し、変革をさらに加速させることが可能になります。

これは、企業の将来にとって大きな資産となるでしょう。

失敗しない「DX導入」の進め方【5ステップ】

DXを成功させるためには、計画的かつ段階的に進めることが重要です。ここでは、失敗しないための具体的な5つのステップを紹介します。

- ステップ1:現状把握と課題の可視化

- ステップ2:DX推進体制の構築(人材確保と組織改革)

- ステップ3:デジタル技術を活用した業務効率化

- ステップ4:全社的なデータ活用の推進

- ステップ5:実行・効果測定・改善

これらのステップを着実に実行することで、DX推進の成功確率を高めることができます。

ステップ1:現状把握と課題の可視化

DXの第一歩は、自社の現状を正確に把握することから始まります。

現在どのような業務プロセスが存在し、どのシステムが使われているのか、そしてどこに課題や非効率な点があるのかを洗い出します。

各部門へのヒアリングや業務フローの分析を通じて、ボトルネックとなっている箇所を特定します。

この段階で、経営層から現場の従業員まで、多くの関係者を巻き込み、課題意識を共有することが重要です。

ここで可視化された課題が、DXで解決すべき目標となります。

ステップ2:DX推進体制の構築(人材確保と組織改革)

DXは、IT部門だけでは成し遂げられません。経営層の強力なコミットメントのもと、各事業部門を巻き込んだ全社横断的な推進体制を構築することが不可欠です。

まずは、DXを主導する専門部署やチームを設置します。

その上で、経営トップがDXのビジョンを明確に示し、全社にその重要性を浸透させます。

また、DXを推進するために必要なスキルを持つ人材を、社内から育成したり、外部から確保したりすることも重要な課題です。

変化を恐れない組織文化の醸成も同時に進める必要があります。

ステップ3:デジタル技術を活用した業務効率化

DXの初期段階では、比較的成果を出しやすい業務効率化から着手するのが定石です。

ペーパーレス化、RPAによる定型業務の自動化、SFA/CRMの導入による営業活動の効率化など、小規模で始められる(スモールスタート)施策から取り組みます。

こうした小さな成功体験を積み重ねることで、現場の従業員のDXに対する理解と協力を得やすくなります。

また、ここで得られた知見やデータは、次のより大きな変革へと繋がる貴重な資産となります。

ステップ4:全社的なデータ活用の推進

個別の業務効率化がある程度進んだら、次のステップとして、部門ごとに散在していたデータを全社的に統合し、活用するフェーズに移ります。

各システムに蓄積されたデータを連携させるためのデータ基盤(DWHなど)を構築し、全社員がデータにアクセスし、活用できる環境を整えます。

BIツールなどを導入し、データの可視化や分析を行うことで、これまで見えてこなかった新たなインサイト(洞察)を得ることができます。

データに基づいた意思決定が組織全体に浸透することで、DXは新たなステージへと進化します。

ステップ5:実行・効果測定・改善

DXは一度計画を立てて実行したら終わりではありません。

策定した戦略やロードマップに基づいて施策を実行し、その効果を定期的に測定し、改善を繰り返していく「PDCAサイクル」を回し続けることが極めて重要です。

KPI(重要業績評価指標)を設定し、施策の進捗や成果を定量的に評価します。

そして、その結果を基に、次のアクションプランを策定・実行していきます。

市場環境や技術の進化に合わせて、柔軟に計画を見直しながら、継続的に変革を進めていく姿勢がDX成功の鍵となります。

成功の鍵を握る「DX導入」戦略の立て方

DXを成功に導くためには、場当たり的な取り組みではなく、明確なビジョンに基づいた戦略が不可欠です。

- DXを成功させるためのステップとは

- DX戦略の設計と実行におけるポイント

- DXのロードマップ作成で重要なこと

ここでは、実効性の高いDX戦略を策定するための重要なポイントを解説します。

DXを成功させるためのステップとは

DX戦略を成功させるためには、まず「ビジョン(DXによって何を実現したいのか)」を明確に定義することが出発点となります。

このビジョンは、自社の経営課題や目指すべき姿と直結している必要があります。

次に、そのビジョンを実現するための具体的な「戦略」を策定します。

どの事業領域で、どのようなデジタル技術を活用し、いかなる価値を創出するのかを具体化します。

そして、戦略を実行可能なアクションプランに落とし込んだ「ロードマップ」を作成し、計画的に推進していくことが成功への道筋となります。

DX戦略の設計と実行におけるポイント

DX戦略の設計と実行においては、いくつかの重要なポイントがあります。

第一に、経営トップが強力なリーダーシップを発揮し、変革への強い意志を社内外に示すことです。

第二に、顧客中心主義(顧客ファースト)の視点を忘れないこと。

すべての変革は、より良い顧客体験の提供に繋がるべきです。

第三に、アジャイルなアプローチを取り入れ、小さく始めて素早く改善を繰り返すことです。

最初から完璧を目指すのではなく、試行錯誤しながら柔軟に進める姿勢が求められます。

DXのロードマップ作成で重要なこと

DXのロードマップは、戦略を具現化するための詳細な行程表です。

ロードマップを作成する上で重要なのは、現実的で達成可能なマイルストーンを設定することです。

「短期」「中期」「長期」といった時間軸で、取り組むべきテーマや目標、そして必要な予算や人材といったリソースを明確に定義します。

また、各施策の優先順位を決定することも重要です。

事業へのインパクトや実現の容易さなどを考慮して、何から着手すべきかを判断します。

このロードマップは、関係者全員の共通認識となり、DX推進の羅針盤となります。

「DX導入」でよくある失敗事例と回避策

多くの企業がDXに取り組む一方で、残念ながら失敗に終わるケースも少なくありません。ここでは、よくある失敗事例とその回避策を解説します。

- 目的が曖昧なままツール導入だけを進めてしまう

- 経営層の理解や協力が得られない

- IT部門に丸投げしてしまう

これらの失敗から学ぶことで、自社のDXを成功に導くことができます。

目的が曖昧なままツール導入だけを進めてしまう

最も多い失敗が、「DX=ツール導入」と勘違いしてしまうケースです。

「AIを導入しよう」「RPAを入れよう」といったように、目的が明確でないまま流行りのツール導入だけが先行してしまうと、ほとんどの場合うまくいきません。

重要なのは、「そのツールを使って何を解決したいのか」「どのような価値を生み出したいのか」という目的を明確にすることです。

回避策としては、まず自社の課題を徹底的に洗い出し、その課題解決に最適な手段としてデジタル技術やツールを位置づけるという手順を踏むことが不可欠です。

経営層の理解や協力が得られない

DXは、既存の業務プロセスや組織構造に大きな変化をもたらすため、現場からの抵抗が起こりがちです。

こうした抵抗を乗り越え、全社的な取り組みとして推進するためには、経営層の強いリーダーシップとコミットメントが不可欠です。

経営層がDXの重要性を理解せず、十分な予算や権限を与えなければ、プロジェクトは頓挫してしまいます。

回避策は、DX推進の担当者が、DXがもたらすビジネスインパクトや競争優位性を具体的なデータや事例で示し、経営層を粘り強く説得することです。

経営層を最初の「味方」につけることが成功の鍵です。

IT部門に丸投げしてしまう

DXは全社的なビジネス変革であり、IT部門だけのプロジェクトではありません。

しかし、多くの企業で「デジタル関連のことはIT部門の仕事」という意識が根強く、IT部門に丸投げしてしまうケースが見られます。

これでは、IT部門が導入したシステムが現場のニーズと合わず、使われないという結果に陥りがちです。

回避策は、プロジェクトの初期段階から事業部門を巻き込み、IT部門と事業部門が一体となって企画・推進する体制を構築することです。

DXの主役はあくまでビジネスサイドであり、IT部門はそれを技術で支えるパートナーであるという認識を共有することが重要です。

参考になる「DX導入」の成功事例11選

ここでは、DX推進の参考となる国内企業の成功事例を、大企業、中小企業、そして異なる業種から幅広く11社紹介します。

- 【大企業】中外製薬株式会社(医療)

- 【大企業】株式会社小松製作所(機械)

- 【大企業】トラスコ中山株式会社(卸売業)

- 【大企業】株式会社トプコン(精密機器)

- 【大企業】日本郵船株式会社(海運業)

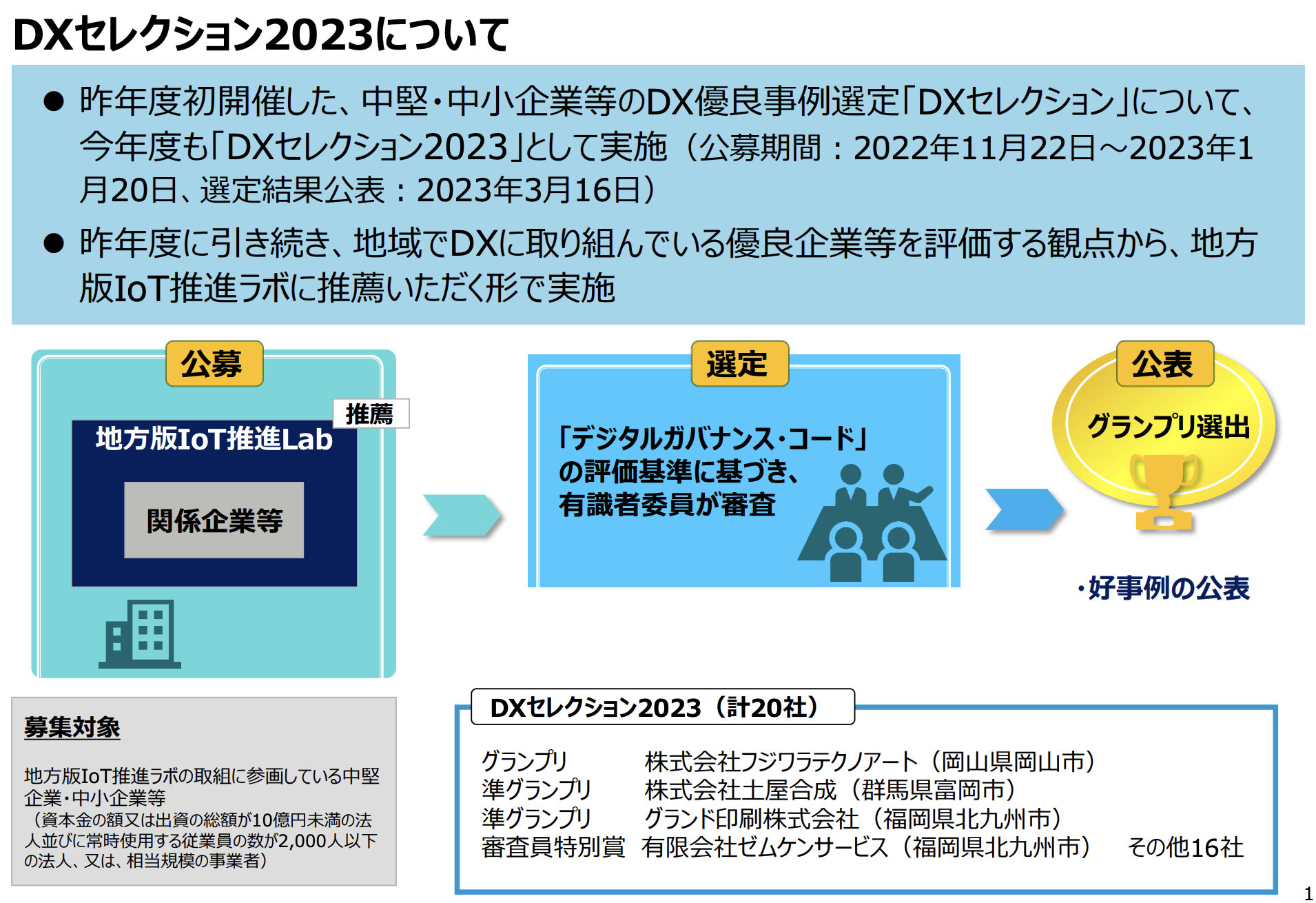

- 【中小企業】株式会社フジワラテクノアート(製造業)

- 【中小企業】株式会社土屋合成(製造業)

- 【中小企業】グランド印刷株式会社(印刷業)

- 【製造業】住友重機械工業株式会社

- 【食品】サッポロホールディングス株式会社

- 【行政】農林水産省

【大企業】中外製薬株式会社(医療)

中外製薬は、「CHUGAI DIGITAL VISION 2030」を掲げ、デジタル技術を活用した革新的な新薬創出を目指しています。AI創薬やデジタルバイオマーカーの開発、製造プロセスの最適化など、バリューチェーン全体でDXを推進しています。特に、AIを活用して創薬の成功確率向上と期間短縮に取り組んでおり、業界のフロントランナーとして注目されています。

【大企業】株式会社小松製作所(機械)

建設機械大手の小松製作所は、建設現場のDXソリューション「スマートコンストラクション」を提供しています。建機に搭載したGPSやドローン測量で得た現場の3次元データを活用し、施工計画から進捗管理までを一元化。これにより、現場の生産性向上と安全性確保を同時に実現し、単なる機械メーカーから課題解決企業への変革を遂げています。

【大企業】トラスコ中山株式会社(卸売業)

機械工具の専門商社であるトラスコ中山は、データとデジタル技術を駆使した物流改革で知られています。自社の在庫検索システム「MROストッカー」や、顧客の工場内に小型の自動倉庫を設置するサービスなどを展開。膨大な取扱商品の在庫を最適化し、顧客の利便性を飛躍的に向上させることで、卸売業における新たな価値を創造しています。

【大企業】株式会社トプコン(精密機器)

精密機器メーカーのトプコンは、「医・食・住」の各分野でDXソリューションを展開しています。眼科領域では、検査機器をネットワークでつなぎ、遠隔診断やデータ管理を支援。農業分野では、GPSガイダンスシステムによる農作業の自動化を推進しています。ハードウェアの提供だけでなく、ソフトウェアやサービスを組み合わせたソリューションで事業を拡大しています。

【大企業】日本郵船株式会社(海運業)

海運業の日本郵船は、安全運航と環境負荷低減を目指し、船舶の運航データを活用したDXを推進しています。多数のセンサーを搭載した船舶からリアルタイムでデータを収集・分析し、最適な航路の選定や燃費の効率化を実現。陸上のサポートセンターから遠隔で船舶の状態を監視し、トラブルを未然に防ぐ体制を構築しています。

【中小企業】株式会社フジワラテクノアート(製造業)

醤油や味噌などの醸造機械メーカーであるフジワラテクノアートは、熟練の職人技をデジタル化するDXに取り組んでいます。醸造タンクにセンサーを取り付け、温度や成分などのデータを収集・分析。これまで職人の勘と経験に頼っていた工程をデータに基づいて管理することで、品質の安定化と生産性向上を実現しました。

【中小企業】株式会社土屋合成(製造業)

プラスチック製品メーカーの土屋合成は、町工場でありながら積極的にDXを推進しています。生産管理システムを自社開発し、製造ラインの稼働状況や進捗をリアルタイムで「見える化」。これにより、生産計画の精度が向上し、納期の遅延や過剰在庫といった課題を解決。中小製造業のモデルケースとして注目されています。

【中小企業】グランド印刷株式会社(印刷業)

グランド印刷は、印刷工程のデジタル化と自動化を徹底的に進めることで、生産性を大幅に向上させました。受注から製造、出荷までの全工程を管理する独自のシステムを構築。これにより、多品種小ロットの注文にも迅速かつ低コストで対応できる体制を確立し、厳しい競争環境にある印刷業界で独自の地位を築いています。

【製造業】住友重機械工業株式会社

総合機械メーカーの住友重機械工業は、製品(ハード)とサービス(コト)を融合させるDXを推進しています。同社の製品にIoT技術を搭載し、稼働状況を遠隔監視。収集したデータを分析し、故障予知やメンテナンスの最適化といったサービスを提供しています。これにより、顧客のダウンタイムを最小化し、新たな収益源を確保しています。

【食品】サッポロホールディングス株式会社

サッポロホールディングスは、グループ全体のデータ活用基盤を整備し、サプライチェーンの最適化や新たな顧客体験の創出に取り組んでいます。例えば、AIを活用した需要予測の精度を高め、食品ロス削減や適正在庫の維持に繋げています。また、顧客データを分析し、個々の嗜好に合わせた商品レコメンドなどにも活用しています。

【行政】農林水産省

行政機関である農林水産省も、DXを積極的に推進しています。各種申請手続きをオンライン化するポータルサイト「eMAFF」を構築し、農林漁業者の利便性を向上させました。また、ドローンや衛星データを活用した農地の管理、AIによる病害虫の診断支援など、スマート農業の普及を後押しし、日本の農業が抱える課題解決に取り組んでいます。

こちらでは経済産業省が選定した、特に優良な中小企業のDX事例がレポートとしてまとめられています。 合わせてご覧ください。 https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/dx-selection/dxselection2023report.pdf

まとめ:全社一丸となった「DX導入」で企業の成長を加速させる

企業は労働力不足や激化する市場競争など、多くの課題に直面しています。

このような状況下で持続的に成長するためには、DXを推進し、ビジネスモデルそのものを変革していくことが不可欠です。

しかし、実際には「何から手をつければいいかわからない」「社内に専門知識を持つ人材がいない」といった理由で、DXの第一歩を踏み出せずにいる企業も少なくありません。

DXは単なるツール導入ではなく、経営層の強いリーダーシップのもと、全社一丸となって取り組むべき継続的な変革活動です。

本記事で解説したDXの基礎知識、メリット、そして具体的な進め方を参考に、まずは自社の現状把握から始めてみてはいかがでしょうか。

小さな成功体験を積み重ねることが、やがて大きな変革へと繋がり、企業の成長を加速させる原動力となるはずです。

なぜ日本のDXは“失敗”するのか?9割の企業が陥る「デジタル化ごっこ」の罠

多くの企業が「DX推進」を掲げる一方、そのほとんどが期待した成果を出せずにいます。その根本原因は、DXを単なる「デジタルツールの導入」と勘違いしていることにあります。これは本来のDXではなく、単なる業務改善、いわば「デジタル化ごっこ」に過ぎません。経済産業省が定義するように、真のDXとは、デジタル技術を前提としてビジネスモデルそのものを変革し、新たな価値を創造する活動を指します。しかし、多くの企業は既存の業務プロセスを少し効率化する「デジタイゼーション」や「デジタライゼーション」の段階で満足してしまい、その先の変革にまで至れていないのが実情です。この「変革」への意識が欠けている限り、どれだけ高価なツールを導入しても、本質的な競争力向上には繋がりません。本当のDXは、ツール導入からではなく、経営の強い意志と組織文化の変革から始まるのです。

引用元:

経済産業省はDXを「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」と定義している。(経済産業省「デジタルガバナンス・コード2.0」)

まとめ

企業は労働力不足や激化する市場競争など、多くの課題に直面する中で、DX推進が持続的成長の鍵として注目されています。

しかし、実際には「どこから手を付ければいいかわからない」「社内にAIリテラシーを持つ人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhubです。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。