「DXを導入したいけど、何から手をつければ良いかわからない…」

「DXに取り組んでいるものの、なかなか成果が出ずに課題を感じている…」

こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?

多くの企業がDXの重要性を認識しながらも、人材不足や既存システムの複雑さといった課題に直面し、うまく推進できていないのが現状です。

本記事では、企業が直面しがちなDX導入の7つの課題とその原因、具体的な解決策を成功事例と共に詳しく解説します。

企業のDX担当者様や経営者様は、ぜひ最後までご覧ください。

DX導入の課題を乗り越えるためのDXの基礎知識

まず、DX導入の課題を具体的に見ていく前に、DXの基本的な意味や社会的な背景について正しく理解しておくことが重要です。

DXの本質を理解することで、自社が取り組むべき方向性が明確になり、課題解決の糸口が見つかります。

ここでは、以下の3つのポイントについて解説します。

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、デジタル技術を活用して、ビジネスモデルや業務プロセス、組織文化などを根本から変革し、競争上の優位性を確立することです。

単にITツールを導入して業務を効率化するだけでなく、データやデジタル技術を駆使して新たな製品・サービスやビジネスモデルを創出し、顧客体験価値を向上させることを目指します。

経済産業省の定義では、「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」とされています。

DXと「2025年の崖」の関係性

「2025年の崖」とは、経済産業省が2018年に発表した「DXレポート」で指摘された問題です。

多くの企業で利用されている既存の基幹システム(レガシーシステム)が、老朽化・複雑化・ブラックボックス化することにより、2025年以降、最大で年間12兆円の経済損失が生じる可能性があると警鐘を鳴らしています。

この問題を解決するためには、既存システムから脱却し、データ活用が可能な新しいシステムへと移行するDXの推進が不可欠です。

つまり、「2025年の崖」を乗り越えるための手段がDXであると言えます。

日本におけるDXの現状と取り組み状況

日本企業におけるDXの取り組みは、年々増加傾向にありますが、多くの企業が課題を抱えているのが現状です。

独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の「DX白書2023」によると、日本企業の約7割がDXに取り組んでいると回答しています。

しかし、そのうち「全社戦略に基づき、全社的にDXに取組んでいる」と回答した企業は27.7%に留まり、多くは部署単位での部分的な取り組みに終わっています。

また、成果が出ていると回答した企業もまだまだ少なく、多くの企業がDX導入の課題に直面し、試行錯誤している段階にあると言えるでしょう。

【原因別】企業が直面するDX導入の課題7選

ここからは、多くの企業がDX導入で直面する具体的な課題を7つの原因別に解説します。

- 経営戦略の課題

- 人材の課題

- システムの課題

- 投資・予算の課題

- 組織・文化の課題

- セキュリティの課題

- ベンダー企業との関係の課題

自社がどの課題に当てはまるのかを確認しながら、読み進めてみてください。

経営戦略の課題:DXで実現したいことが不明確

DX導入における最も根本的な課題は、経営層が「DXによって何を成し遂げたいのか」というビジョンや目的を明確に描けていないことです。

目的が曖昧なままでは、どのようなデジタル技術を導入すべきか、どの業務から変革すべきかといった具体的な戦略を立てることができません。

結果として、「AIを導入してみよう」「とりあえずクラウド化しよう」といった手段の導入そのものが目的化してしまい、費用対効果の低い場当たり的な施策に終始してしまいます。

経営層がリーダーシップを発揮し、自社のビジネスモデルや市場環境を踏まえた上で、DX推進の明確なゴールを設定することが最初のステップです。

人材の課題:DX人材の不足と社内のITリテラシー

DXを推進するためには、デジタル技術やデータ分析に精通した専門人材が不可欠ですが、多くの企業でこうした「DX人材」が不足しています。

IT業界全体で人材不足が深刻化しており、特に高度なスキルを持つ人材の採用は非常に困難です。

また、専門人材を採用できたとしても、既存の業務や企業文化を理解していなければ、有効なDX戦略を立案・実行することは難しいでしょう。

さらに、全社的にITリテラシーが低い場合、新しいツールの導入や業務プロセスの変更に対して、現場の従業員から抵抗が生まれることも少なくありません。

システムの課題:レガシーシステムが足かせに

長年にわたって運用されてきた古い基幹システム、いわゆる「レガシーシステム」がDX導入の大きな足かせとなっているケースも多いです。

これらのシステムは、部署ごとに最適化され、複雑にカスタマイズが繰り返された結果、データ連携が困難であったり、システムの全体像を把握できる人材がいなくなっていたりします。

このような状態では、新しいデジタル技術を導入しようとしても、既存システムとの連携ができず、データを十分に活用することができません。

システムを刷新するには多大なコストと時間が必要になるため、多くの企業が抜本的な改革に踏み出せないでいます。

投資・予算の課題:DXへの積極投資ができない

DXの推進には、システムの刷新やツールの導入、人材育成などに多額の初期投資が必要です。

しかし、DXはすぐに成果が出るものではなく、効果が不確実であることから、経営層が積極的な投資に踏み切れないという課題があります。

特に、短期的な利益を重視する経営方針の企業では、ROI(投資対効果)が見えにくいDXへの投資は後回しにされがちです。

結果として、部分的なIT化に留まってしまい、ビジネスモデルの変革といった本来のDXにまで至らないケースが後を絶ちません。

組織・文化の課題:組織体制や社内環境が不十分

DXを成功させるためには、組織横断的な連携が不可欠ですが、日本の多くの企業に見られる縦割り組織がその障壁となっています。

各部署が自部門の利益を優先し、データや情報を共有しようとしない「セクショナリズム」が根付いていると、全社的な視点での改革は進みません。

また、失敗を恐れる減点主義の文化や、前例踏襲を重んじる保守的な企業風土も、新しい挑戦を妨げる要因となります。

経営層がDXの重要性を訴えても、現場の従業員が「自分ごと」として捉えられず、協力が得られないという課題も多く聞かれます。

セキュリティの課題:対策への不安

DXを推進する上で、クラウドサービスの利用や社外パートナーとのデータ連携は欠かせませんが、それに伴いサイバー攻撃のリスクも増大します。

特に、これまで閉じたネットワーク環境で業務を行ってきた企業にとって、セキュリティ対策は大きな課題です。

情報漏洩やシステム停止といったインシデントが発生した場合、企業の信用失墜や事業継続に深刻な影響を及ぼす可能性があります。

セキュリティ対策の知見が不足していたり、どこまでコストをかけるべきか判断できなかったりするため、DX推進に二の足を踏んでしまう企業も少なくありません。

ベンダー企業との関係の課題

多くの企業では、情報システムの構築や運用を外部のITベンダーに依存しています。

しかし、ベンダーに開発を丸投げしてしまうと、自社にノウハウが蓄積されず、ビジネスの変化に迅速に対応できなくなってしまいます。

また、ベンダー側も既存システムの維持・運用で利益を得ているため、必ずしも抜本的なシステム改革に積極的でない場合があります。

DXを主体的に推進するためには、ベンダー企業を単なる「下請け」として扱うのではなく、対等なパートナーとして、共にビジネスを創造していく関係性を築くことが重要です。

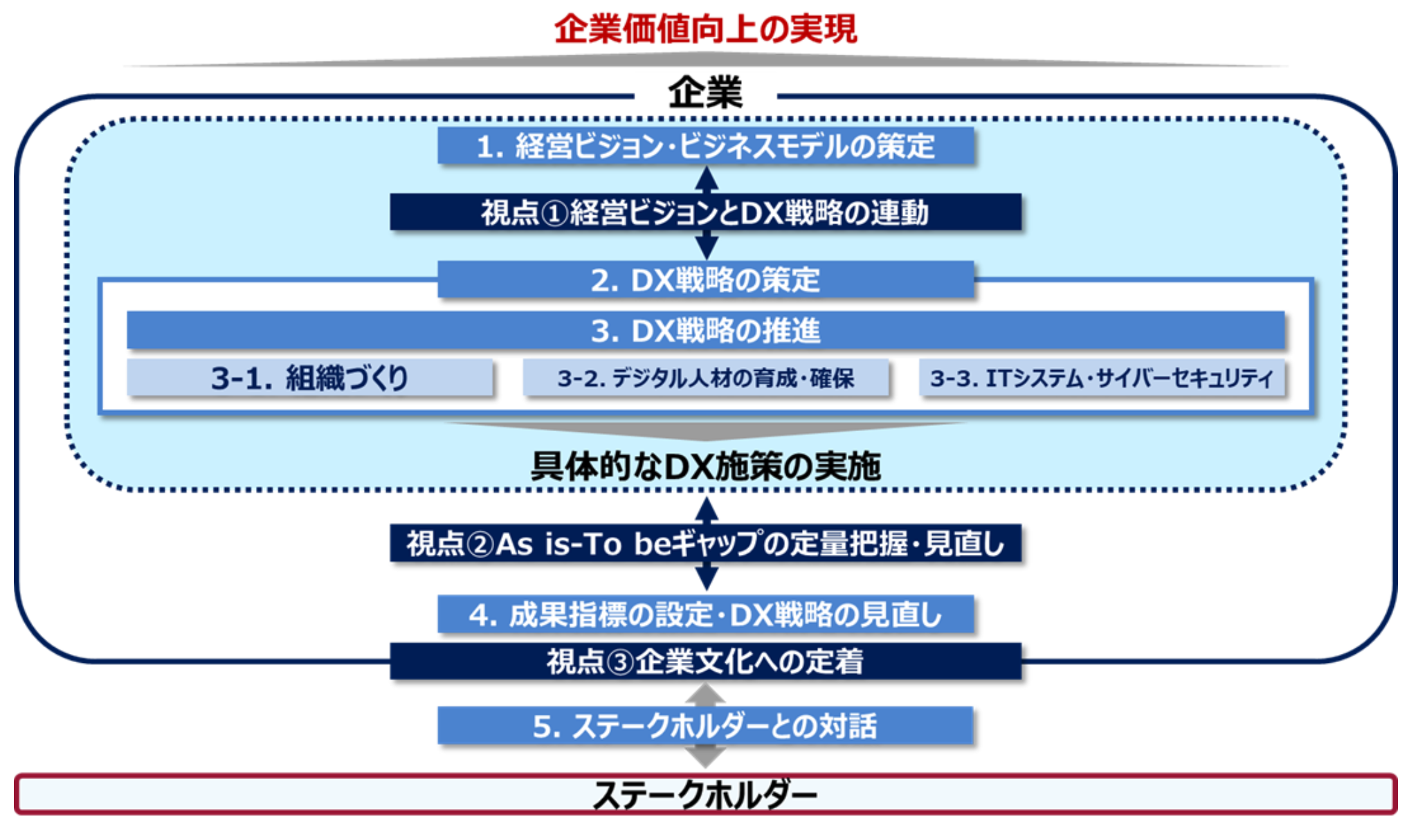

こちらは総務省が公開している「自治体DX推進計画」の概要です。国が主導する取り組みの全体像をご確認いただけます。 https://www.soumu.go.jp/denshijiti/index_00001.html

【業界・規模別】DX導入の課題と特徴

DX導入の課題は、企業の業界や規模によっても異なる特徴があります。

自社が属するカテゴリーの課題を理解することで、より効果的な対策を講じることが可能です。

ここでは、代表的な3つのカテゴリーにおける課題と特徴を解説します。

中小企業におけるDX導入の課題

中小企業では、大企業以上に「人材」「予算」「ITリテラシー」の不足が深刻な課題となります。

経営者がDXの重要性を認識していても、専任の担当者を置く余裕がなく、通常業務と兼任しているケースがほとんどです。

また、IT投資に回せる予算も限られており、高額なシステム導入は困難です。

まずは、比較的安価に導入できるクラウドサービスを活用した業務効率化から着手し、小さな成功体験を積み重ねていくことが重要になります。

国や自治体の補助金制度をうまく活用することも有効な手段です。

こちらはDXによる業務効率化ガイドについて解説した記事です。 合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/useful/dx-business-efficiency-improvement/

製造業・建設業におけるDX導入の課題

製造業や建設業では、サプライチェーン全体の最適化や、現場作業の効率化・安全性向上がDXの主な目的となります。

しかし、業界特有の多重下請け構造や、熟練技術者の経験や勘に頼るアナログな文化が根強く残っていることが課題です。

IoTセンサーで収集したデータを活用しようにも、協力会社との連携が取れなかったり、現場の作業員が新しいツールの利用に抵抗を感じたりするケースが多く見られます。

まずは一部の工場や現場でスモールスタートし、成功モデルを横展開していくアプローチが有効です。

自治体・官公庁におけるDX導入の課題

自治体や官公庁では、住民サービスの向上や行政手続きの効率化を目指す「自治体DX」が進められています。

しかし、法律や条例による制約が多く、民間企業のように迅速な意思決定が難しいという課題があります。

また、各自治体で個別にシステムが構築されており、標準化やデータ連携が進んでいない「ベンダーロックイン」の状態に陥っていることも少なくありません。

住民の個人情報を取り扱うため、強固なセキュリティ対策が求められる点も、DX推進のハードルを高くしています。

国が主導するシステムの標準化や、デジタル庁のガイドラインに沿った取り組みが求められます。

DX導入の課題を解決するための具体的な方法

これまで見てきたようなDX導入の課題を解決するためには、どのような対策を講じれば良いのでしょうか。

ここでは、課題解決のための具体的な方法を4つ紹介します。

これらの方法を参考に、自社の状況に合わせた解決策を検討してみてください。

経営層が主導となりDXのビジョンや目的を明確化する

DXは、一部門だけの取り組みではなく、全社を巻き込んだ経営改革です。

そのため、最も重要なのは、経営層が強いリーダーシップを発揮することです。

「なぜDXに取り組むのか」「DXによってどのような価値を創造し、会社をどう変えたいのか」というビジョンや目的を明確に言語化し、社内外に繰り返し発信する必要があります。

このビジョンが全社員に共有されることで、DXが「自分ごと」となり、組織全体が同じ方向を向いて改革を進めることができます。

こちらは経済産業省が策定した「デジタルガバナンス・コード」です。経営者がDXを推進する上で実践すべき事柄がまとめられていますので、ご一読をおすすめします。 https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/dgc/dgc.html

DX人材を確保・育成する

DX推進には専門的なスキルを持つ人材が不可欠ですが、外部からの採用だけに頼るのではなく、社内での人材育成にも注力することが重要です。

自社のビジネスや業務を深く理解している社員がデジタルスキルを習得することで、より現場の実態に即したDX施策を企画・実行できるようになります。

全社員を対象としたITリテラシー向上のための研修や、特定の社員を選抜して専門スキルを習得させるプログラムなどを実施しましょう。

また、外部の専門家や副業人材を活用し、知見を補うことも有効な手段です。

DXの予算を確保し既存システムを刷新する

DXを本格的に推進するためには、戦略的なIT投資が不可欠です。

経営層は、DXを単なるコストではなく、将来の成長に向けた「投資」と捉え、継続的に予算を確保する覚悟が必要です。

特に、DXの足かせとなっているレガシーシステムからは、計画的に脱却を進めなければなりません。

一度にすべてを刷新するのが難しい場合は、業務への影響が大きい領域から段階的にマイクロサービス化していくなど、現実的なロードマップを描くことが重要です。

その際、費用対効果をしっかりと検証し、経営判断を行うことが求められます。

全社的にDX推進の雰囲気・文化を醸成する

DXを成功させるには、組織文化の変革が欠かせません。

新しいことに挑戦する社員を称賛し、失敗を許容する文化を醸成することが重要です。

例えば、部署の垣根を越えたプロジェクトチームを組成したり、社内チャットツールで成功事例を共有したりするなど、風通しの良い組織風土を作るための仕掛けが有効です。

また、DXの取り組みによって業務がどう改善されたのか、どのような成果が出たのかを定期的に全社へフィードバックすることで、社員のモチベーションを高めることができます。

DX導入の課題で陥りがちな失敗パターン

DX導入の課題に取り組む中で、多くの企業が陥りがちな失敗パターンがあります。

ここでは、代表的な2つのパターンを紹介します。

これらの失敗を避けることで、DX成功の確率を高めることができます。

DX推進自体が目的になってしまっている

最も多い失敗パターンが、DXを推進すること自体が目的になってしまう「手段の目的化」です。

「競合他社が導入しているからAIを導入する」「流行っているからメタバースを活用する」といったように、明確な目的がないままツールや技術の導入を進めても、ビジネス上の成果には繋がりません。

重要なのは、「顧客にどのような新しい価値を提供したいのか」「どの業務課題を解決したいのか」という目的を常に念頭に置くことです。

最新技術の導入ありきで考えるのではなく、自社の課題解決という視点から最適な手段を選択するべきです。

DXへの取り組みが一過性のものになってしまっている

DXは、一度システムを導入すれば終わりというものではありません。

市場環境や顧客ニーズは常に変化しており、それに応じてビジネスモデルや業務プロセスも継続的に見直していく必要があります。

しかし、多くの企業では、大規模なシステム導入プロジェクトが終わると安心してしまい、その後の改善活動が疎かになりがちです。

これでは、せっかく導入したシステムも時間と共に陳腐化してしまいます。

DXは終わりなき旅であり、PDCAサイクルを回し続け、常に改善を重ねていく姿勢が不可欠です。

DX導入の課題を乗り越えるための具体的な手順

DX導入の課題を乗り越え、着実に成果を出すためには、正しい手順でプロジェクトを進めることが重要です。

ここでは、DXを推進するための具体的な6つのステップを解説します。

この手順に沿って、自社のDX推進計画を立ててみてください。

1.経営層が主導となりビジョンや目的を明らかにする

最初のステップは、経営層がDXのビジョンや目的を明確に定義することです。

自社の強みや弱み、市場の変化などを分析し、3年後、5年後に会社がどうあるべきか、そのためにDXをどう活用するのかを具体的に描きます。

このビジョンは、売上向上やコスト削減といった具体的な数値目標と結びつけることが重要です。

例えば、「デジタル技術を活用して顧客満足度を20%向上させ、業界No.1のロイヤルティを獲得する」といったように、誰にでも分かりやすい言葉で表現しましょう。

2.経営層が目的を全社に周知する

次に、策定したビジョンや目的を、経営層自らの言葉で全社員に丁寧に説明し、浸透させます。

全社集会や社内報、動画メッセージなど、あらゆるチャネルを活用して繰り返し発信することが重要です。

なぜ今DXが必要なのか、DXによって社員の働き方や会社の未来がどう変わるのかを具体的に示すことで、社員の共感と協力を得ることができます。

一方的なトップダウンではなく、社員との対話の場を設け、質疑応答を通じて疑問や不安を解消することも大切です。

3.現状を把握し自社の課題を抽出する

ビジョンが共有できたら、次に行うべきは現状分析です。

各部署の業務プロセスや利用しているシステム、組織体制、社員のITスキルなどを客観的に把握し、ビジョン実現に向けた課題を洗い出します。

その際、現場の従業員へのヒアリングやアンケートを実施し、実際に業務を行っているからこそ分かる課題や改善のアイデアを吸い上げることが重要です。

抽出した課題は、「人材不足」「データ未活用」「業務非効率」といったカテゴリーに分類し、整理しておきましょう。

4.DX推進のための社内体制を整える

全社的にDXを推進するためには、専門の部署やチームを設置することが有効です。

社長直下にDX推進室を設置したり、各事業部門からキーパーソンを集めた横断的なプロジェクトチームを発足させたりします。

この推進組織には、経営判断を迅速に行えるよう、強い権限を持たせることが重要です。

また、この組織が中心となって、DX戦略の具体化、各施策の進捗管理、部署間の調整などを行います。

外部のコンサルタントや専門家の協力を得ることも検討しましょう。

5.取り組むべき施策の優先順位をつける

洗い出した課題の中から、どの施策から着手すべきか優先順位を決定します。

その際、「経営ビジョンへの貢献度(インパクト)」と「実現のしやすさ(実行可能性)」の2つの軸で評価するのが一般的です。

まずは、比較的短期間で成果を出しやすく、かつ成功すれば社内の機運が高まるような施策から着手する「スモールスタート」がおすすめです。

ペーパーレス化やWeb会議システムの導入など、全社員が効果を実感しやすい施策から始めるのも良いでしょう。

6.PDCAサイクルを回し改善を続ける

DXの取り組みは、一度実行して終わりではありません。

施策を実行した後は、必ず効果測定を行い、計画通りに進んでいるか、想定した成果が出ているかを確認します。

そのために、あらかじめKPI(重要業績評価指標)を設定しておくことが重要です。

例えば、「ペーパーレス化によるコスト削減額」や「新システム導入による作業時間短縮率」など、定量的に測定できる指標を設定しましょう。

そして、評価結果をもとに、計画を修正したり、次の施策を検討したりと、継続的にPDCAサイクルを回し続けることがDX成功の鍵となります。

こちらはChatGPTの企業向け導入ガイドについて解説した記事です。 合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/useful/chatgpt-for-companies/

DX導入の課題を解決した成功事例5選

DX導入の課題を乗り越え、大きな成果を上げている企業は数多く存在します。

ここでは、参考となる5つの企業の成功事例を紹介します。

自社の課題解決のヒントとして、ぜひ参考にしてください。

清水建設株式会社:技術を活かし働き方やマネジメントに変革

大手ゼネコンの清水建設は、建設現場の生産性向上と働き方改革を目指し、DXを推進しています。

同社は、自社開発した建設ロボットやIoT技術を活用し、現場のデータを収集・分析。

そのデータを基に、施工計画の最適化や危険予知を行い、安全性と品質の向上を実現しました。

また、BIM(Building Information Modeling)を導入し、設計から施工、維持管理までの情報を一元管理することで、関係者間のスムーズな合意形成と業務効率化を達成しています。

技術力を活かして業界の課題解決に取り組んだ好事例です。

株式会社ブリヂストン:リアルとデジタルを融合させ効率的な人材育成を実現

タイヤメーカー大手のブリヂストンは、熟練技能者の技術伝承という課題を解決するため、DXを活用しています。

同社は、熟練技能者の動きをモーションキャプチャでデータ化し、VR(仮想現実)技術と組み合わせることで、若手従業員がいつでもどこでもトレーニングできる教育システムを開発しました。

これにより、従来はOJT(On-the-Job Training)に頼っていた技術伝承を効率化し、教育期間の短縮と品質の標準化を実現しています。

デジタル技術を活用して、企業の重要な資産である「人」と「技術」を守り育てた事例です。

SGホールディングス:レガシーシステムを撤廃し開発保守と運用の内製化を実現

宅配便大手の佐川急便を傘下に持つSGホールディングスは、「2025年の崖」を乗り越えるため、大規模なレガシーシステムの刷新に取り組みました。

同社は、長年利用してきたメインフレームを廃止し、オープンな技術基盤へと移行。

これにより、外部ベンダーへの依存から脱却し、システムの開発・保守・運用を内製化する体制を構築しました。

ビジネス環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できるシステム基盤を手に入れたことで、新たな配送サービスの開発などを加速させています。

経営の強い覚悟でシステム課題を克服した事例と言えるでしょう。

株式会社リコー:AI導入で工場の省力化と高品質化を実現

事務機器メーカーのリコーは、製品の組立工場にAIを導入し、生産性向上と品質安定化を実現しました。

同社は、画像認識AIを活用した製品検査システムを開発。これまで人の目に頼っていた微細な傷や汚れのチェックを自動化することで、検査工程の大幅な省力化とヒューマンエラーの削減に成功しました。

また、熟練作業員の勘やコツをAIに学習させ、生産設備の最適な制御を行うことで、歩留まりの改善にも繋げています。

AIという先端技術を、自社の強みであるモノづくりの現場にうまく融合させた事例です。

日清食品ホールディングス:社員のデジタルスキル向上により社内開発を実現

日清食品ホールディングスは、全社員のデジタルスキル向上に注力することで、DXを内側から推進しています。

同社は、社員向けのデジタル研修プログラムを充実させるとともに、業務部門の社員自らがアプリケーションを開発できる「ローコード開発プラットフォーム」を導入しました。

これにより、現場の担当者が自らの業務課題を解決するためのツールをスピーディーに開発できるようになり、業務効率化が飛躍的に進みました。

IT部門に頼らずとも現場主導でDXを進められる体制を築き、組織文化の変革に成功した事例です。

政府機関によるDX導入の課題への取り組み支援策

DX導入の課題は、個々の企業だけの問題ではなく、日本全体の競争力に関わる重要なテーマです。

そのため、政府機関も様々な支援策を打ち出し、企業のDX推進を後押ししています。

ここでは、各省庁の代表的な取り組みを紹介します。

経済産業省のDX推進政策

経済産業省は、日本企業のDXを推進するための中核的な役割を担っています。

「DXレポート」で「2025年の崖」問題を提起したほか、企業が取り組むべき事項をまとめた「デジタルガバナンス・コード」を策定。

また、優良なDXの取り組みを行う企業を認定する「DX認定制度」や、企業の自己診断を促す「DX推進指標」などを通じて、企業の意識改革と行動変容を促しています。

さらに、「IT導入補助金」など、中小企業のITツール導入を支援する制度も用意しています。

国土交通省のDX推進政策

国土交通省は、建設業や運輸業、不動産業といった所管業界のDXを強力に推進しています。

特に建設業界では、測量・設計から施工、検査、維持管理に至る全てのプロセスでICTを活用する「i-Construction」を推進。

3次元データの活用やドローン、自動施工技術の導入を支援し、生産性向上と働き方改革を目指しています。

また、MaaS(Mobility as a Service)の推進や、不動産取引の電子化など、国民生活の利便性向上に直結する分野でのDXにも力を入れています。

総務省の自治体DX化支援と地域課題解決策

総務省は、地方自治体のDX推進を支援する役割を担っています。

自治体の情報システムを国が示す標準仕様に準拠させる「自治体システム標準化」を進め、各自治体が個別にシステムを開発・運用する非効率からの脱却を目指しています。

また、マイナンバーカードの普及促進や、行政手続きのオンライン化を推進し、住民が市役所の窓口に行かなくてもサービスを受けられる社会の実現に取り組んでいます。

さらに、テレワークの推進やローカル5Gの活用など、デジタル技術による地域課題の解決も支援しています。

DX失敗の9割は「技術」が原因ではない?見過ごされる“心理的”なワナ

多くの企業がDX推進の壁として「技術」や「予算」「人材」を挙げますが、本当にそれだけが原因でしょうか。実は、最新ツールを導入してもプロジェクトが頓挫する背景には、見過ごされがちな「人間の心理」が深く関わっています。ハーバード・ビジネス・スクールの研究によれば、組織変革の成功を阻む最大の要因の一つは、変化に対する従業員の心理的な抵抗であると指摘されています。今回は、DXを失敗に導く2つの強力な心理バイアスについて解説します。

一つ目は「現状維持バイアス」です。これは、たとえ現状に不満があっても、未知の変化を選ぶより慣れ親しんだ現状を維持してしまう人間の傾向を指します。DXによって業務プロセスが大きく変わることに対し、従業員は「新しいやり方を覚えるのが面倒だ」「今のやり方で問題ない」といった無意識の抵抗を感じます。これが「DXは自分たちの仕事を奪うもの」という誤解と結びつくと、全社的な非協力体制につながりかねません。

二つ目は「損失回避性」です。人は「何かを得る喜び」よりも「何かを失う痛み」を2倍以上強く感じると言われています。DXへの投資は、将来得られるかもしれない大きな利益(得)よりも、今支払うコストや失敗した時のリスク(損)が心理的に重くのしかかります。このため、経営層が「ROIが見えない」「失敗したらどうするんだ」と投資に踏み切れず、結果的に致命的な機会損失を生んでしまうのです。DXを成功させるには、テクノロジーの導入計画だけでなく、こうした人間の心理的障壁をいかに取り除くかという視点が不可欠と言えるでしょう。

引用元:

ハーバード・ビジネス・スクールの研究では、組織変革における従業員の抵抗が主要な失敗要因であることが示されています。特に、変化に伴う不確実性や能力への不安が現状維持を望む心理を生み出すとされています。(Beer, M., Eisenstat, R. A., & Spector, B. “Why Change Programs Don’t Produce Change.” Harvard Business Review, 1990)

また、行動経済学者のダニエル・カーネマンとエイモス・トヴェルスキーが提唱した「プロスペクト理論」では、人々が利得よりも損失を重く評価する「損失回避」の傾向を持つことが実験的に証明されています。(Kahneman, D., & Tversky, A. “Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk.” Econometrica, 1979)

まとめ

企業はDXの重要性を認識しつつも、何から手をつければ良いかわからない、社内に専門人材がいない、既存システムの刷新が難しいといった課題に直面しています。

結果として、部分的なIT化に留まってしまい、ビジネスモデルの変革という本来の目的を達成できずにいる企業は少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。