「自社でDXを推進したいけど、何から手をつければ良いかわからない…」

「他社のDX導入事例を参考にして、具体的なイメージを掴みたい」

こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?

本記事では、業界別に40のDX導入事例を網羅的に解説し、DXの基礎知識から推進のメリット、成功のポイントまでを詳しくご紹介します。

各業界のトップ企業がどのようにデジタル技術を活用して課題を解決し、新たな価値を創造しているのかを具体的に知ることができます。

きっとDX推進のヒントが見つかるはずですので、ぜひ最後までご覧ください。

【基礎知識】DX導入事例の前に知るべきDXの定義

DX導入事例を見ていく前に、まずはDXの基本的な定義や関連用語との違いについて正しく理解しておくことが重要です。

DXの定義が曖昧なままでは、導入の目的がぶれてしまい、期待した成果を得ることが難しくなります。

ここでは、DXの基本的な意味から、製造業におけるDXの捉え方までを解説します。

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、デジタル技術を活用して、企業のビジネスモデルや業務プロセス、組織文化そのものを根本的に変革し、新たな価値を創出することです。

経済産業省の「DX推進ガイドライン」では、「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」と定義されています。

単にITツールを導入して業務を効率化するだけでなく、デジタルを前提としたビジネスモデルへ転換し、企業の競争力を高めることを目指す、経営レベルの大きな変革を指します。

DXとデジタライゼーション・デジタイゼーションとの違い

DXとしばしば混同される言葉に「デジタライゼーション」と「デジタイゼーション」があります。これらはDXを構成する要素ではありますが、意味合いは異なります。

デジタイゼーションは、アナログ情報をデジタル形式に変換することです。例えば、紙の書類をスキャンしてPDF化したり、手作業の記録をExcelに入力したりすることがこれにあたります。これはDXの第一歩と言えます。

デジタライゼーションは、特定の業務プロセスをデジタル技術で効率化・自動化することです。例えば、RPAを導入して定型業務を自動化したり、Web会議システムで移動時間を削減したりすることが含まれます。

これに対し、DXはこれらのデジタル化を手段として、ビジネスモデルや組織全体を変革し、新たな顧客価値や競争優位性を生み出す、より広範で戦略的な取り組みを指します。

製造業・工場におけるDXとは

製造業や工場におけるDXとは、IoT、AI、ビッグデータなどのデジタル技術を活用して、製造プロセス全体の最適化、生産性の向上、新たな価値創造を実現することです。スマートファクトリーの実現もその一環です。

具体的には、工場の設備にセンサーを取り付けて稼働状況をリアルタイムで監視し、故障を予知する「予知保全」や、熟練技術者のノウハウをAIに学習させて技術を伝承する取り組みなどがあります。

また、サプライチェーン全体をデータで連携させ、需要予測の精度を高めて在庫を最適化したり、顧客からのフィードバックを製品開発に迅速に反映させたりすることも製造業における重要なDXの取り組みです。これにより、コスト削減や品質向上だけでなく、市場の変化に迅速に対応できる強靭な経営基盤を築くことができます。

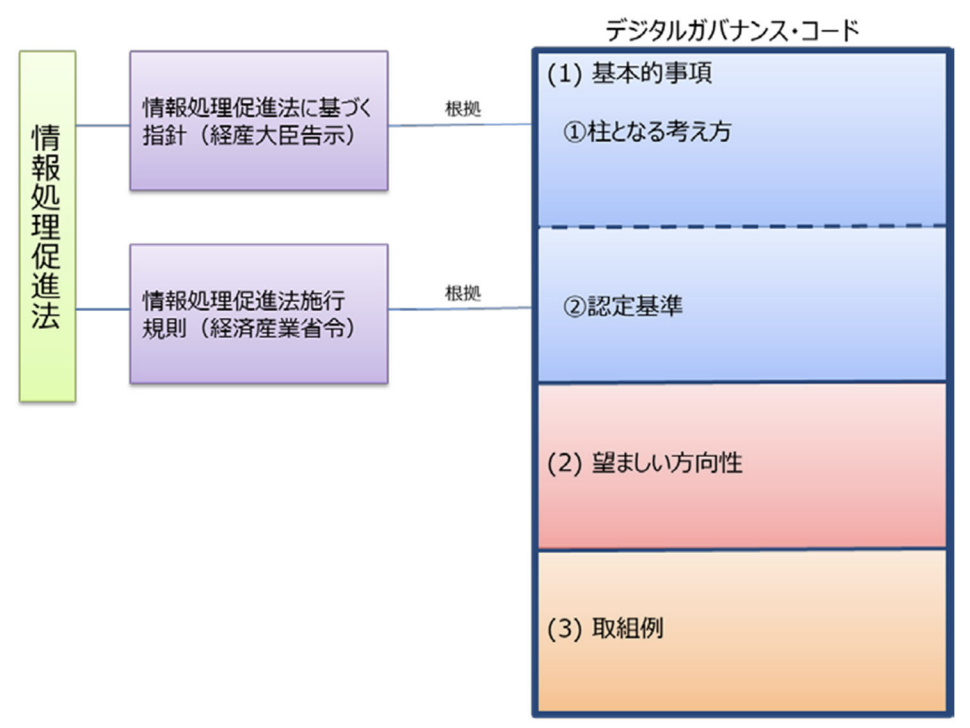

経済産業省が定めるDXの定義や基本事項についてまとめた公式資料です。 合わせてご覧ください。 https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/dgc/dgc2.pdf

なぜDX導入事例が求められるのか?その必要性と目的

多くの企業が他社のDX導入事例に関心を寄せる背景には、DX推進が現代のビジネスにおいて不可欠となっている現状があります。

なぜ今、DXが必要とされているのか、その具体的な理由と目的を理解することで、自社の取り組みの方向性をより明確にすることができます。

- 2025年の崖

- DX推進の遅れ

- 市場変化への柔軟な対応

- ビジネスプロセスの効率化

- 新たなビジネスチャンスの創出

- 顧客体験の改善と顧客満足度の向上

- 競争力の強化と市場でのポジションの改善

これらの必要性について、1つずつ順に解説します。

DXの必要性①:2025年の崖

「2025年の崖」とは、経済産業省が2018年の「DXレポート」で指摘した問題です。

多くの企業が抱える複雑化・老朽化した既存システム(レガシーシステム)を放置し続けた場合、2025年以降、最大で年間12兆円もの経済損失が生じる可能性があると警鐘を鳴らしています。

レガシーシステムは、維持・運用に多額のコストがかかるだけでなく、新しいデジタル技術との連携が困難で、データ活用や迅速なビジネスモデルの変更を妨げる大きな足かせとなります。この問題を解決し、持続的な成長を遂げるために、DXによるシステムの刷新が急務とされています。

DXの必要性②:DX推進の遅れ

日本企業の多くは、DXの重要性を認識しつつも、具体的な推進が遅れているのが現状です。

独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の「DX白書2023」によると、日本でDXに取り組んでいる企業の割合は増加傾向にあるものの、米国と比較すると依然として低い水準にあります。

DXの遅れは、国内市場だけでなく、グローバルな競争においても不利な状況を生み出します。先進的なデジタル技術を活用して新しいサービスやビジネスモデルを次々と生み出す海外企業に対抗するためにも、日本企業はDXへの取り組みを加速させる必要があります。

DXの必要性③:市場変化への柔軟な対応

現代のビジネス環境は、顧客ニーズの多様化、新しいテクノロジーの台頭、グローバル競争の激化など、予測困難な変化に常にさらされています。

このような市場の変化に迅速かつ柔軟に対応するためには、DXが不可欠です。

データ分析に基づいて市場のトレンドや顧客のインサイトを素早く把握し、製品開発やサービス改善に活かすことができます。また、デジタル技術を活用することで、サプライチェーンの最適化や新たな販売チャネルの開拓も可能になり、環境変化に強いレジリエントな経営体制を構築できます。

ビジネスプロセスの効率化

DXは、ビジネスプロセスを根本から見直し、非効率な業務を大幅に改善する力を持っています。

例えば、RPA(Robotic Process Automation)を導入して手作業で行っていたデータ入力を自動化したり、クラウドサービスを活用して情報共有を円滑にしたりすることで、従業員はより付加価値の高い創造的な業務に集中できるようになります。

プロセスの効率化は、単なる時間やコストの削減に留まりません。業務の標準化によってミスが減少し、生産性の向上にも直結します。これにより、企業全体の収益性を高めることが可能になります。

新たなビジネスチャンスの創出

DXは、既存事業の効率化だけでなく、これまでになかった新たなビジネスチャンスを生み出す原動力となります。

例えば、IoTデバイスから収集したデータを分析し、製品の利用状況に応じた新しいサービス(サブスクリプションモデルなど)を開発することができます。また、顧客データを活用してパーソナライズされた商品やサービスを提供することで、新たな収益源を確保することも可能です。

デジタル技術を駆使して既存の業界の枠を超えたビジネスモデルを構築し、新たな市場を開拓することが、DXの大きな目的の一つです。

顧客体験の改善と顧客満足度の向上

現代の消費者は、製品やサービスの機能だけでなく、購入前から購入後に至るまでの一貫した「体験(CX:カスタマーエクスペリエンス)」を重視する傾向にあります。

DXを通じて、顧客データを分析し、一人ひとりのニーズに合わせた情報提供やサポートを行うことで、顧客体験を大幅に向上させることができます。

例えば、ECサイトでの購買履歴から最適な商品をレコメンドしたり、チャットボットを導入して24時間365日問い合わせに対応したりすることで、顧客満足度を高め、長期的なファン(ロイヤルカスタマー)を育成することに繋がります。

競争力の強化と市場でのポジションの改善

DXへの取り組みは、企業の競争力を直接的に強化し、市場における優位性を確立するための重要な戦略です。

業務効率化によるコスト削減、データ活用による迅速な意思決定、新たなビジネスモデルの創出、顧客満足度の向上といったDXの成果は、すべて企業の競争力に結びつきます。

特に、変化の激しい市場においては、DXを推進して柔軟性とスピードを身につけた企業が、旧来のやり方に固執する企業を凌駕していく傾向が顕著です。DXは、もはや単なる選択肢ではなく、企業が生き残り、成長し続けるための必須条件となっています。

DX導入事例から学ぶ推進による5つのメリット

DX導入事例を参考にすることで、自社でDXを推進した際にどのようなメリットが得られるのかを具体的にイメージできます。

DXがもたらすメリットは多岐にわたりますが、特に重要な5つのポイントを解説します。

- 生産性の向上と業務効率化

- コスト削減

- 品質管理の強化

- データに基づく意思決定の迅速化と最適化

- 既存システムを使い続けるリスクの回避

これらのメリットを理解し、DX推進の目標設定に役立てましょう。

メリット①:生産性の向上と業務効率化

DXの最も直接的なメリットの一つが、生産性の向上と業務効率化です。

RPAやAIなどのデジタル技術を活用して、これまで人間が手作業で行っていた定型業務や単純作業を自動化することで、従業員はより高度な判断や創造性が求められる業務に集中できます。

例えば、請求書処理やデータ入力といった作業を自動化すれば、経理部門の負担が大幅に軽減されます。また、情報共有ツールを導入すれば、部門間の連携がスムーズになり、プロジェクトの進行速度も向上します。これにより、組織全体の生産性が高まり、少ないリソースでより大きな成果を生み出すことが可能になります。

メリット②:コスト削減

生産性の向上と業務効率化は、結果として大幅なコスト削減に繋がります。

手作業によるミスが減ることで、修正にかかる時間やコストを削減できます。また、ペーパーレス化を推進すれば、紙代や印刷代、保管スペースにかかる費用を削減できます。

さらに、クラウドサービスを利用することで、自社でサーバーを保有・管理する必要がなくなり、ハードウェアの購入費用や維持管理コストを抑えることも可能です。エネルギー管理システムを導入して工場の電力使用量を最適化するなど、DXは事業活動のあらゆる場面でコスト削減に貢献します。

メリット③:品質管理の強化

製造業などを中心に、DXは品質管理のレベルを飛躍的に向上させます。

例えば、製品の製造ラインに画像認識AIを搭載したカメラを設置することで、人間の目では見逃しがちな微細な傷や欠陥を24時間体制で検知できます。これにより、不良品の流出を防ぎ、製品品質の安定化を図ることができます。

また、各工程から収集したデータを分析し、品質に影響を与える要因を特定することで、プロセスの改善に繋げることも可能です。品質管理の強化は、顧客満足度の向上やブランドイメージの維持に直結する重要なメリットです。

メリット④:データに基づく意思決定の迅速化と最適化

DXを推進することで、経験や勘に頼った主観的な意思決定から、データに基づいた客観的で迅速な意思決定(データドリブン経営)へと転換できます。

販売データや顧客データ、Webサイトのアクセスログなど、社内外に存在する様々なデータを収集・分析することで、市場の動向や顧客のニーズを正確に把握できます。

これにより、経営層はより確かな情報に基づいて戦略を立てることができ、変化への対応スピードが格段に向上します。データに基づく意思決定は、ビジネスの成功確率を高め、企業の持続的な成長を支える基盤となります。

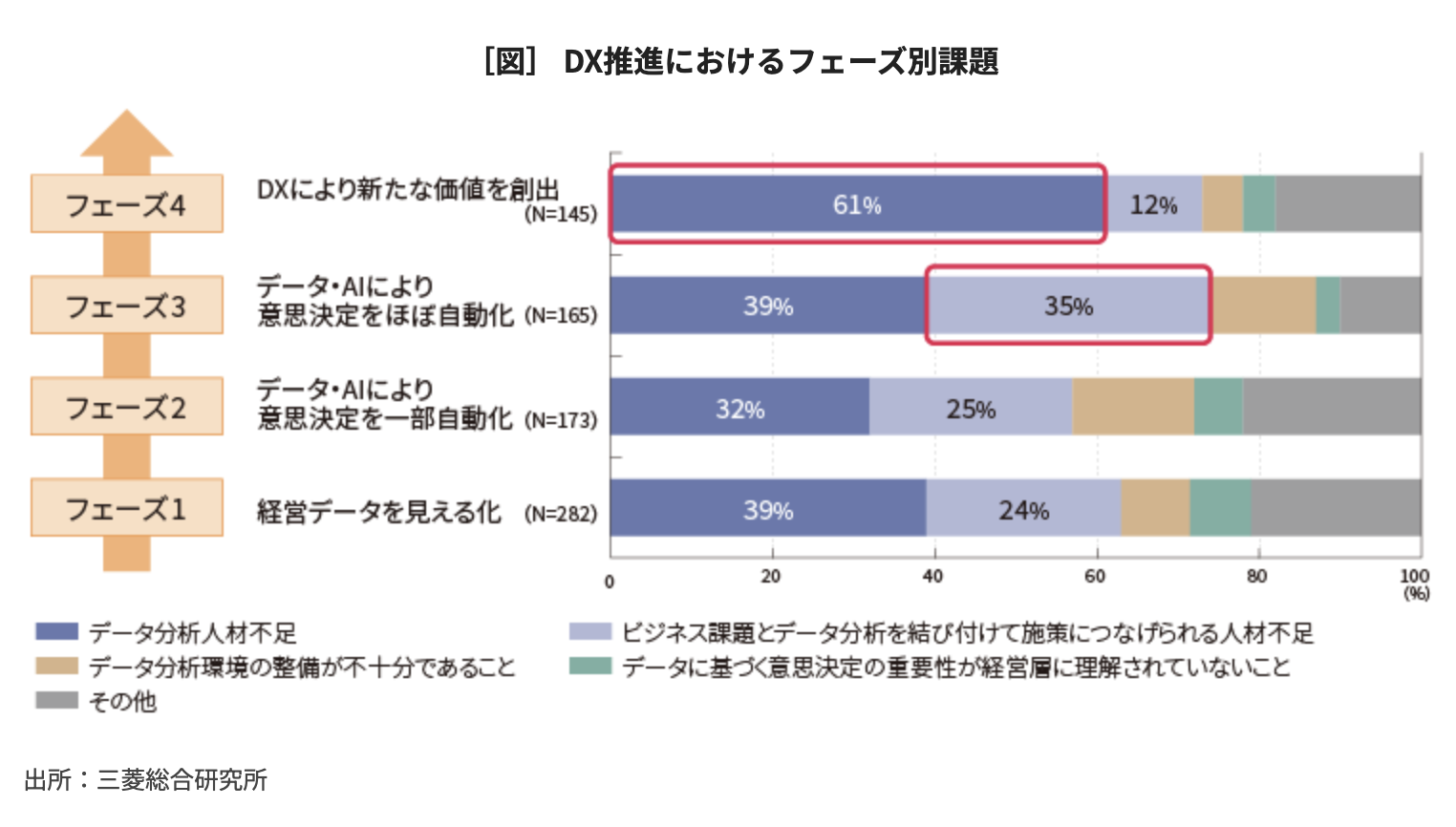

こちらはデータ活用とDXの成果の相関関係について分析した、三菱総合研究所の調査レポートです。 合わせてご覧ください。 https://www.mri.co.jp/knowledge/mreview/2022053.html

メリット⑤:既存システムを使い続けるリスクの回避

前述の「2025年の崖」でも触れた通り、老朽化したレガシーシステムを使い続けることには多くのリスクが伴います。

システムのブラックボックス化により改修が困難になったり、セキュリティの脆弱性が放置されたり、最新の技術に対応できなくなったりする可能性があります。最悪の場合、システム障害によって事業継続が困難になるケースも考えられます。

DXを推進し、システムを最新化・最適化することで、これらのリスクを回避できます。セキュリティを強化し、安定した事業運営を実現するとともに、将来のビジネス環境の変化にも柔軟に対応できるIT基盤を構築することが可能になります。

【製造業界】DX導入事例

ここからは、具体的なDX導入事例を業界別に紹介します。まずは、日本の基幹産業である製造業界の事例です。

スマートファクトリーの実現やサプライチェーンの最適化など、製造業はDXによって大きな変革を遂げつつあります。

各社がどのようにデジタル技術を活用して、生産性向上や品質改善、新たな価値創造に取り組んでいるのかを見ていきましょう。

中外製薬株式会社(医療)

中外製薬は、「CHUGAI DIGITAL VISION 2030」を掲げ、DXを強力に推進しています。特に注目されるのが、AIを活用した創薬です。AIを用いて膨大な数の化合物の中から新薬の候補を効率的に探索することで、創薬プロセスの大幅なスピードアップと成功確率の向上を目指しています。また、デジタルバイオマーカーの開発にも注力し、個々の患者に最適な治療法を提供するためのデータ活用を進めています。工場のスマート化にも取り組み、データに基づいた生産プロセスの最適化を実現しています。

株式会社小松製作所(機械)

建設機械大手の小松製作所(コマツ)は、DXの先駆けとして知られています。主力製品である建設機械にGPSや通信システムを搭載し、車両の稼働データを収集・分析する「KOMTRAX(コムトラックス)」は代表的な事例です。収集したデータを活用し、車両の盗難防止やメンテナンス時期の通知、効率的な稼働提案など、顧客に新たな価値を提供しています。さらに、ドローン測量データとICT建機を連携させ、施工プロセス全体をデジタルで管理する「スマートコンストラクション」事業を展開し、建設現場の生産性向上に貢献しています。

トラスコ中山株式会社(卸売業)

工場や建設現場で使われるプロツール(生産財)の専門商社であるトラスコ中山は、物流と在庫管理のDXで成果を上げています。独自開発の在庫管理システムを駆使し、約50万点にも及ぶアイテムの需要をAIで予測し、適正在庫を維持しています。また、物流拠点「プラネット」では、ロボットやマテハン機器を積極的に導入し、ピッキングや梱包作業の自動化を推進。これにより、少量多品種の注文にも迅速に対応できる体制を構築し、顧客満足度を高めています。

株式会社トプコン(精密機器)

眼科用医療機器や測量機器メーカーのトプコンは、「医・食・住」の社会課題解決をテーマにDXを推進しています。医療分野では、眼科検査機器をネットワークでつなぎ、検査データを一元管理できるシステムを提供。遠隔診断やAIによる診断支援など、眼科医療の質の向上に貢献しています。また、農業分野では、GNSS(全球測位衛星システム)を活用した農機の自動操舵システムや、ドローンによる生育状況のモニタリングなどを通じて、精密農業(スマート農業)の実現を支援しています。

トヨタ自動車株式会社

トヨタ自動車は、「e-Palette」に代表されるMaaS(Mobility as a Service)事業や、あらゆるモノやサービスがつながる実証都市「Woven City」の建設など、自動車製造業の枠を超えたDXに取り組んでいます。生産現場では、長年培ってきた「トヨタ生産方式」にIoTやAIを組み合わせ、工場のスマート化を推進。設備の稼働状況をリアルタイムで監視し、異常の予兆を検知するシステムや、熟練技能者の技術をデジタル化して伝承する取り組みを進めています。コネクティッドカーから得られるビッグデータを活用し、新たなモビリティサービスの創出を目指しています。

日本たばこ産業株式会社

日本たばこ産業(JT)は、国内のたばこ事業において、データドリブンなマーケティングを推進しています。会員制サービス「CLUB JT」を通じて収集した顧客の購買データや属性データを分析し、個々の顧客の嗜好に合わせた情報提供やプロモーションを展開。顧客エンゲージメントの向上を図っています。また、製造部門では、IoT技術を活用して工場の生産ラインのデータを収集・可視化し、生産効率の改善や品質の安定化に取り組んでいます。

株式会社島津製作所

分析・計測機器メーカーの島津製作所は、製品のIoT化とデータ活用に力を入れています。同社の分析機器をネットワークに接続し、遠隔で装置の状態を監視したり、消耗品の交換時期を予測したりするサービスを提供。顧客のダウンタイムを最小限に抑え、研究開発の効率化を支援しています。また、顧客のラボ全体の機器やデータを一元管理するプラットフォームを構築し、実験プロセスのDXをサポートしています。

パナソニック株式会社

パナソニックグループは、現場プロセスのDXに注力しています。製造現場では、長年のものづくりで培ったノウハウとセンシング技術、AIを組み合わせ、生産性や品質を向上させるソリューションを提供。例えば、溶接工程において、熟練技能者の技術をAIに学習させ、ロボットによる高品質な自動溶接を実現しています。また、サプライチェーン全体の情報をリアルタイムで共有し、需要変動に迅速に対応できるSCM(サプライチェーン・マネジメント)の高度化も進めています。

晃祐堂(熊野筆)

伝統工芸品である熊野筆の製造を手がける晃祐堂は、ECサイトを活用した海外展開でDXに成功しています。高品質な化粧筆の魅力を多言語で発信し、SNSやインフルエンサーマーケティングを駆使して海外の顧客に直接アプローチ。これにより、新たな顧客層の開拓に成功し、伝統産業の活性化に繋げています。また、顧客からのフィードバックをダイレクトに商品開発に活かすなど、デジタルを活用した顧客との関係構築にも力を入れています。

三菱電機株式会社

三菱電機は、工場の自動化(FA)技術とITを融合させた独自のスマートファクトリーソリューション「e-F@ctory」を展開しています。生産現場の様々な機器からデータを収集し、エッジコンピューティングとクラウドで解析することで、生産性の向上、品質の改善、コストの削減を実現します。自社工場での実践を通じてノウハウを蓄積し、その成果を顧客にソリューションとして提供することで、日本の製造業全体のDX推進に貢献しています。

沖電気工業株式会社

沖電気工業(OKI)は、AIエッジコンピューティング技術に強みを持ち、様々な社会インフラのDXを支援しています。例えば、交通分野では、AIエッジ・カメラを交差点に設置し、交通量をリアルタイムに分析して信号を最適化するシステムを開発。交通渋滞の緩和に貢献しています。また、店舗のDX支援として、映像分析技術を活用した顧客の動線分析や、セルフサービスの高度化などを推進しています。

株式会社デンソーウェーブ

デンソーウェーブは、QRコードの開発元として知られ、自動認識技術や産業用ロボットで工場のDXを支えています。RFID(ICタグ)を活用した在庫管理システムや、人と協働するロボット「COBOTTA」などを提供し、製造・物流現場の効率化と省人化に貢献しています。製品にICタグを埋め込むことで、製造から廃棄までのライフサイクル全体を追跡・管理するトレーサビリティの実現も支援しています。

株式会社村田製作所

電子部品大手の村田製作所は、自社工場をスマートファクトリー化する取り組みを積極的に進めています。生産ラインに多数のセンサーを設置し、設備の稼働状況や製品の品質データをリアルタイムで収集・分析。このデータを活用して生産プロセスを最適化し、高い生産性と品質を両立させています。また、そこで培ったセンシング技術や通信技術を活かし、顧客企業のDXを支援するソリューションも提供しています。

川崎重工業株式会社

川崎重工業は、航空機や鉄道車両、船舶、産業用ロボットなど多岐にわたる事業でDXを推進しています。特にロボット事業では、AIやIoTを活用した次世代の産業用ロボットプラットフォーム「Successor」を開発。遠隔操作や熟練者の動作の再現を可能にし、人手不足や技術伝承といった課題の解決を目指しています。また、製品の稼働データを活用した予知保全サービスにも力を入れ、顧客の安定操業を支援しています。

JFEスチール株式会社

鉄鋼大手のJFEスチールは、製鉄所という巨大な生産現場のDX、すなわち「スマート製鉄所」の実現に取り組んでいます。高炉などの設備に設置した多数のセンサーから得られる膨大なデータをAIで解析し、最適な操業条件を導き出すことで、生産効率の向上や燃料消費の削減を目指しています。また、ドローンや画像認識技術を活用して設備の点検を自動化するなど、安全性の向上と業務効率化も推進しています。

リコー株式会社

リコーは、複合機やプリンターといった自社製品の販売・保守事業で培った全国のサービス網と顧客基盤を活かし、中小企業のDXを支援するサービスを展開しています。クラウドサービスや各種ソフトウェアを組み合わせ、バックオフィス業務の効率化やペーパーレス化、情報共有の円滑化などをサポート。単にITツールを提供するだけでなく、顧客の課題に寄り添った導入支援やコンサルティングを行うことで、企業のDX推進を後押ししています。

【食品・飲食業界】DX導入事例

食品・飲食業界でも、DXは生産性の向上や新たな顧客体験の創出に不可欠となっています。

需要予測の精度向上による食品ロスの削減や、スマート農業による原料の安定調達、ECやデリバリーといった新たな販売チャネルの強化など、その取り組みは多岐にわたります。

ここでは、食品・飲食業界における先進的なDX導入事例を見ていきましょう。

キリンビール株式会社

キリンビールは、ビールの醸造工程にAIやIoTを導入し、品質の安定化と生産効率の向上を図っています。熟練の職人が持つ「匠の技」を数値化・データ化し、AIに学習させることで、発酵の状態などを精密に管理。これにより、気候や原料のわずかな違いに左右されない、安定した品質のビール造りを実現しています。また、需要予測にAIを活用し、生産計画の最適化と食品ロスの削減にも取り組んでいます。

キユーピー株式会社

キユーピーは、工場のスマート化に積極的に取り組んでいます。例えば、原料の受け入れから生産、出荷までの各工程のデータを一元管理し、トレーサビリティを確保しています。また、鶏卵の検査工程では、AIによる画像認識技術を活用し、ひび割れなどを高精度で自動検出。品質管理のレベルを向上させるとともに、検査員の負担を軽減しています。データ活用を通じて、生産プロセス全体の最適化を目指しています。

ネスレ日本株式会社

ネスレ日本は、顧客とのダイレクトな関係構築(D2C)にDXを活用しています。コーヒーマシン「ネスカフェ バリスタ」とスマートフォンアプリを連携させ、ユーザーのコーヒーの飲用データを収集。個人の好みに合わせたコーヒーの提案や、ポイントプログラムなどを通じて、顧客エンゲージメントを高めています。収集したデータを商品開発やマーケティングに活かし、顧客一人ひとりに寄り添ったサービスを提供しています。

サッポロホールディングス株式会社

サッポロホールディングスは、グループ全体のDXを推進しています。ビール事業では、気象データや販売実績などのビッグデータをAIで分析し、高精度な需要予測モデルを構築。生産・物流の最適化を図り、機会損失と余剰在庫の削減を目指しています。また、外食事業では、モバイルオーダーシステムの導入や顧客データの分析を通じて、店舗運営の効率化と顧客満足度の向上に取り組んでいます。

【小売・EC業界】DX導入事例

顧客との接点が最も多い小売・EC業界は、DXによる変革が最も顕著な業界の一つです。

オンラインとオフラインを融合させるOMO(Online Merges with Offline)戦略や、顧客データに基づいたパーソナライズ、AIによる需要予測など、顧客体験の向上と業務効率化を目指した様々な取り組みが進められています。

株式会社ニトリホールディングス

家具・インテリア大手のニトリは、製造から物流、販売までを一貫して手がけるビジネスモデルにDXを積極的に取り入れています。自社開発の物流システムでサプライチェーン全体を最適化し、在庫管理の効率化と配送コストの削減を実現。また、ECサイトと実店舗のデータを統合し、顧客の購買行動を分析。その結果を商品開発や店舗のレイアウト改善に活かすOMO戦略を推進し、顧客にとって快適な買い物体験を創出しています。

株式会社ピーチ・ジョン

女性向け下着ブランドのピーチ・ジョンは、AIを活用した顧客体験の向上に取り組んでいます。ECサイトにAIチャットボットを導入し、顧客からのサイズや商品に関する質問に24時間自動で対応。顧客満足度を高めるとともに、カスタマーサポートの業務効率化を実現しました。また、顧客の閲覧履歴や購買データに基づき、AIが一人ひとりに合った商品を提案するパーソナライズ・レコメDーション機能も導入しています。

資生堂ジャパン株式会社

化粧品大手の資生堂は、DXを通じて顧客との新しい関係構築を目指しています。Webサイトやアプリで肌診断コンテンツを提供し、診断結果に基づいて最適な商品を提案。オンラインでのカウンセリングサービスも導入し、場所に捉われずに専門のビューティーコンサルタントに相談できる機会を提供しています。収集したデータを活用し、パーソナライズされた美容体験を創出することで、顧客のロイヤリティ向上を図っています。

株式会社バロックジャパンリミテッド

「MOUSSY」や「SLY」などのアパレルブランドを展開するバロックジャパンリミテッドは、店舗スタッフのDX活用で成果を上げています。店舗スタッフが個人のSNSアカウントで情報発信を行い、オンライン上で顧客とコミュニケーションを取る「スタッフDX」を推進。これにより、スタッフ個人のファンを増やし、ECサイトへの送客や売上向上に繋げています。オンラインとオフラインの垣根を越えた新しい接客スタイルを確立しています。

【金融業界】DX導入事例

規制が多く、伝統的な業務プロセスが根付いている金融業界も、フィンテック企業の台頭や顧客ニーズの変化に対応するため、DXが急速に進んでいます。

手続きのオンライン化による顧客利便性の向上や、AIを活用した与信審査、データ分析による金融商品の開発など、デジタル技術がサービスのあり方を大きく変えようとしています。

株式会社りそなホールディングス

りそなホールディングスは、「金融デジタルプラットフォーマー」を目指し、顧客接点のデジタル化を強力に推進しています。スマートフォンアプリ「りそなグループアプリ」を中心にサービスを展開し、口座開設や振込、各種手続きなどを非対面で完結できる仕組みを構築。アプリを通じて収集したデータを分析し、顧客一人ひとりのライフステージやニーズに合わせた金融商品を提案するなど、データドリブンなアプローチを強化しています。

株式会社静岡銀行

地方銀行である静岡銀行は、地域の顧客との関係強化と業務効率化のためにDXを推進しています。営業担当者がタブレット端末を活用し、顧客先で様々な手続きを完結できる体制を整備。移動時間や事務処理時間を削減し、顧客との対話の時間を創出しています。また、RPAを積極的に導入し、融資関連の事務作業などを自動化することで、行員の生産性向上を図っています。

株式会社ゆうちょ銀行

全国に広がるネットワークを持つゆうちょ銀行は、スマートフォン決済サービス「ゆうちょPay」の提供などを通じて、キャッシュレス化への対応を進めています。また、膨大な顧客基盤と取引データを活用した新たなサービスの開発にも注力。外部のフィンテック企業と連携し、資産運用や家計管理など、多様なニーズに応えるデジタルサービスの拡充を目指しています。

株式会社横浜銀行

横浜銀行は、地域のデジタル化支援にも力を入れています。取引先である中小企業に対し、DX導入に関するコンサルティングや、ITツール・サービスの紹介などを実施。地域の産業全体の競争力強化に貢献しています。また、自社の業務においても、AI-OCRを導入して手書き書類のデータ化を自動化するなど、業務効率化を積極的に進めています。

株式会社ビューカード

JR東日本グループのビューカードは、Suicaとの連携という強みを活かしたDXを展開しています。利用履歴データを分析し、顧客のライフスタイルに合わせた特典やキャンペーンを提供。顧客エンゲージメントの向上を図っています。また、不正検知システムにAIを導入し、膨大な決済データの中から不正利用のパターンを学習させることで、検知精度を高め、セキュリティを強化しています。

【物流・交通・運輸業界】DX導入事例

モノと人の移動を支える物流・交通・運輸業界では、人手不足や燃料費の高騰といった課題を解決するため、DXによる効率化が急務となっています。

AIによる配送ルートの最適化、ドローンや自動運転技術の活用、需要予測に基づいたダイナミックプライシングなど、最先端の技術が導入され始めています。

日本郵船株式会社(海運業)

海運大手の日本郵船は、船舶の安全運航と環境負荷の低減を目指してDXを推進しています。船舶のエンジンや航行データをリアルタイムで収集・分析し、陸上の専門家が遠隔で運航を支援する仕組みを構築。最適な航路を選定し、燃料消費を抑えるとともに、機器の故障を予知してトラブルを未然に防いでいます。これにより、運航効率の向上と安全性の確保を両立させています。

伊藤忠商事株式会社

総合商社の伊藤忠商事は、トレーサビリティの確保にブロックチェーン技術を活用する実証実験など、物流の高度化に取り組んでいます。ブロックチェーン上に産地や輸送ルート、品質情報などを記録することで、データの改ざんを防ぎ、食の安全・安心に対する消費者の信頼を高めることを目指しています。サプライチェーン全体の透明性を高めるDXの一例です。

ヤマト運輸株式会社

ヤマト運輸は、EC市場の拡大に伴う荷物量の急増に対応するため、物流ネットワーク全体のDXを進めています。全国の拠点や配送車両のデータをリアルタイムで収集・分析し、荷物の量に応じて人員や車両を最適に配置する仕組みを構築。また、AIを活用して日々の配送ルートを自動で作成し、ドライバーの負担軽減と配送効率の向上を図っています。「クロネコメンバーズ」を通じて得られる顧客データを活用し、配達日時の変更など利便性の高いサービスを提供しています。

九州旅客鉄道株式会社(JR九州)

JR九州は、鉄道事業に留まらない多角的な事業展開においてDXを活用しています。列車予約サイトやアプリの利便性を向上させるとともに、ICカード「SUGOCA」の利用データを分析し、駅ビルの店舗開発やマーケティングに活かしています。また、列車内にカメラを設置し、AIで乗客の忘れ物を自動検知する実証実験を行うなど、鉄道の安全性とサービス品質の向上にも取り組んでいます。

【IT・情報・通信業界】DX導入事例

IT・情報・通信業界は、DXを牽引する立場にあると同時に、自らのビジネスモデルもデジタル技術によって大きく変革させています。

クラウド、AI、5Gといった最新技術を駆使して新たなサービスを創出するとともに、アジャイル開発やDevOpsといった手法を取り入れ、組織や開発プロセスそのもののDXを推進しています。

ヤフー株式会社

ヤフーは、検索サービスやニュース、ECなど多岐にわたるサービスから得られる膨大なデータを活用し、パーソナライゼーションの高度化を進めています。AIを用いてユーザー一人ひとりの興味関心を分析し、最適な広告やコンテンツを表示することで、ユーザー体験の向上と広告収益の最大化を図っています。また、社内の意思決定においてもデータを重視する「データドリブン文化」が根付いています。

ソフトバンク株式会社

通信事業者のソフトバンクは、5GやIoT、AIといった最先端技術を活用し、様々な産業のDXを支援するソリューションプロバイダーへの変革を進めています。スマートシティやスマートモビリティ、スマートファクトリーなど、通信インフラを基盤とした新たな事業領域を開拓。また、自社の法人向けサービスにおいても、顧客企業の課題解決に繋がる多様なデジタルソリューションを提供しています。

ニフティ株式会社

インターネットサービスプロバイダーのニフティは、顧客とのコミュニケーションにDXを活用しています。従来は電話が中心だったカスタマーサポートにチャットボットやFAQシステムを導入し、顧客が自己解決できる仕組みを強化。これにより、顧客満足度を維持しつつ、サポート業務の効率化とコスト削減を実現しています。顧客からの問い合わせデータを分析し、サービスの改善に繋げる取り組みも行っています。

【建設・不動産業界】DX導入事例

労働集約型とされてきた建設・不動産業界でも、人手不足や働き方改革への対応としてDXが急速に広まっています。

BIM/CIMによる3次元設計、ドローンによる測量や進捗管理、VR/ARを活用した内覧など、デジタル技術が設計から施工、販売、管理までのあらゆるプロセスを効率化し、付加価値を高めています。

八千代エンジニヤリング株式会社

総合建設コンサルタントの八千代エンジニヤリングは、ドローンや3Dレーザースキャナを活用してインフラ構造物の点検・診断を行っています。取得した3次元の点群データをAIで解析し、ひび割れなどの変状を自動で検出。これにより、従来の手作業による点検と比べて、安全性と作業効率を大幅に向上させています。インフラの維持管理の高度化に貢献するDX事例です。

野村不動産ソリューションズ株式会社

不動産流通事業を手がける野村不動産ソリューションズは、オンラインでの顧客接点を強化しています。VR技術を活用した「VRホームステージング」では、空室の物件にCGで家具を配置し、顧客がオンライン上で生活のイメージを掴めるようにしています。また、オンラインでの売買相談や契約手続きの電子化も進め、顧客の利便性向上を図っています。

大東建託株式会社

賃貸住宅最大手の大東建託は、建設現場の生産性向上と入居者向けサービスの向上にDXを活用しています。建設プロセスにBIM(Building Information Modeling)を導入し、設計から施工までの情報を3次元データで一元管理。手戻りの削減や関係者間の合意形成の迅速化を図っています。また、入居者向けには、スマートロックやIoT家電を備えたスマート賃貸住宅を提供し、付加価値の高い暮らしを実現しています。

【医療・製薬業界】DX導入事例

人々の生命と健康に関わる医療・製薬業界では、DXが医療の質の向上と効率化に大きく貢献しています。

AIによる画像診断支援や電子カルテの普及、オンライン診療、ゲノム情報を活用した個別化医療など、デジタル技術が診断から治療、創薬までのプロセスを革新しようとしています。

ノバルティスファーマ株式会社

製薬企業のノバルティスファーマは、デジタル技術を活用して患者とのコミュニケーションを深化させています。疾患に関する情報提供を行うウェブサイトやアプリを運営し、患者が自身の病気について理解を深め、治療に主体的に関われるよう支援。また、オンライン診療の普及にも取り組み、患者がどこにいても質の高い医療にアクセスできる環境づくりに貢献しています。

昭和大学

昭和大学は、複数の附属病院の電子カルテ情報を統合・標準化し、一元的なデータベースを構築しました。この医療ビッグデータを匿名加工した上で、AIを用いて解析し、新たな診断法や治療法の開発、創薬研究に活用しています。大学病院ならではの豊富な臨床データを活用したDXの取り組みであり、未来の医療の発展に貢献することが期待されています。

【その他業界】DX導入事例

これまで紹介した以外にも、様々な業界でDXは進展しています。

伝統的な産業から行政サービスに至るまで、デジタル技術は既存の枠組みにとらわれない新しい価値を生み出しています。

ここでは、多様な業界におけるユニークなDX導入事例をご紹介します。

株式会社フジワラテクノアート(醸造機械)

味噌や醤油などの醸造機械メーカーであるフジワラテクノアートは、熟練の杜氏(とうじ)が持つ醸造のノウハウをAIで再現するシステムを開発しました。温度や湿度、成分などのデータをセンサーで収集し、AIが最適な制御を行うことで、人手に頼らず高品質な醸造を可能にしました。伝統産業における技術伝承の課題を解決し、海外での日本食文化の普及にも貢献するDX事例です。

株式会社土屋合成(プラスチック製品製造業)

プラスチック製品の製造を行う土屋合成は、IoTを活用した工場の「見える化」に成功しました。各成形機にセンサーを取り付け、稼働状況や生産数、異常の発生などをリアルタイムで収集・可視化するシステムを自社で開発。これにより、生産進捗の正確な把握や、トラブルへの迅速な対応が可能になり、生産性が大幅に向上しました。中小企業における現場主導のDXとして注目されています。

グランド印刷株式会社(印刷業)

グランド印刷は、従来の印刷事業に加え、顧客企業のマーケティング活動全体を支援するDXサービスを展開しています。Webサイト制作やデジタル広告の運用、顧客データ管理などをワンストップで提供。印刷物とデジタルメディアを組み合わせたクロスメディア戦略を提案することで、顧客の売上向上に貢献し、自社のビジネスモデルの変革にも成功しています。

農林水産省(行政)

行政機関である農林水産省も、各種申請手続きのオンライン化を進めています。共通申請サービス「eMAFF」を導入し、農業者が補助金などの申請をPCやスマートフォンから行えるようにしました。これにより、農業者の利便性向上と、行政側の事務処理の効率化を実現しています。行政サービスのDXは、国民全体の生産性向上に繋がる重要な取り組みです。

東京電力エナジーパートナー株式会社

東京電力エナジーパートナーは、スマートメーターから得られる電力使用量のデータを活用し、顧客に新たな価値を提供しています。Webサービス「くらしTEPCO web」を通じて、家庭の電力使用量を詳細に可視化し、省エネのアドバイスを提供。また、このデータを活用して、高齢者の見守りサービスや、家電の最適な買い替え時期を提案するサービスなども展開しています。

一般社団法人日本スポーツアナリスト協会

スポーツ界でもデータ活用、すなわちDXが進んでいます。日本スポーツアナリスト協会は、試合の映像や選手の動きに関するデータを収集・分析する「スポーツアナリスト」の育成と普及に取り組んでいます。アナリストが提供する客観的なデータに基づき、監督や選手が戦術を立てたり、トレーニング方法を改善したりすることで、チームのパフォーマンス向上に貢献しています。

成功するDX導入事例に共通する2つのこと

数多くのDX導入事例を見てきましたが、成功している企業にはいくつかの共通点があります。

これからDXを推進する上で、これらのポイントを意識することは非常に重要です。

ここでは、特に重要な「データドリブン」と「内製化」という2つのキーワードについて解説します。

「データドリブン」であること

成功するDX導入事例の多くは、単にデジタルツールを導入するだけでなく、データ活用を前提として設計されています。

顧客データ、販売データ、生産データなど、事業活動を通じて得られる様々なデータを収集・分析し、その結果に基づいて意思決定を行う「データドリブン」な文化が根付いています。

データを活用することで、顧客のニーズをより深く理解し、パーソナライズされたサービスを提供したり、非効率な業務プロセスを発見して改善したりすることが可能になります。DXを成功させるためには、データを収集するための基盤を整備し、全社的にデータを活用する意識を醸成することが不可欠です。

「内製化」を意識していること

外部のベンダーに丸投げするのではなく、DXを推進するためのスキルやノウハウを自社内に蓄積しようとする「内製化」の意識も、成功する企業に共通する特徴です。

もちろん、初期段階では外部の専門家の支援を受けることも重要ですが、最終的には自社のビジネスを最も理解している社員が主体となってDXを推進できる体制を築くことが理想です。

内製化によって、変化への対応スピードが向上し、外部委託コストを削減できるだけでなく、デジタル技術を自社の強みとして競争優位性を確立することに繋がります。社内での人材育成や、エンジニアが働きやすい環境の整備が重要な鍵となります。

DX導入事例を参考に組織に適した戦略を立てるには

他社のDX導入事例は非常に参考になりますが、それをそのまま自社に当てはめても成功するとは限りません。

企業の規模や業種、文化、抱える課題はそれぞれ異なるため、自社の状況に合わせた戦略を立てることが不可欠です。

ここでは、DXを成功に導くためのステップや戦略設計のポイントについて解説します。

DXを成功させるためのステップ

DXの推進は、一般的に以下のようなステップで進められます。

- ビジョンの策定:DXによってどのような企業を目指すのか、経営層が明確なビジョンを示す。

- 現状分析と課題特定:自社の業務プロセスやITシステム、組織文化の現状を分析し、課題を洗い出す。

- 戦略策定とロードマップ作成:ビジョンの実現と課題解決に向けた具体的な戦略を立て、優先順位を付けて実行計画(ロードマップ)を作成する。

- 体制の構築:DXを推進するための専門部署の設置や、各部門を巻き込んだ横断的なチームを組成する。

- スモールスタートとPoC:まずは小規模なテーマから着手し、実証実験(PoC)を通じて効果を検証する。

- 本格展開と評価・改善:検証で得られた成果や課題をもとに、全社的に展開。実行後は効果を定期的に評価し、継続的に改善を繰り返す。

DX戦略の設計と実行

DX戦略を設計する上で重要なのは、経営戦略とIT戦略を連動させることです。DXは単なるIT部門の取り組みではなく、全社的な経営改革です。経営トップが強いリーダーシップを発揮し、全社に対してDXの重要性を発信し続けることが不可欠です。

また、戦略の実行にあたっては、「アジャイル」なアプローチが有効です。最初から完璧な計画を立てるのではなく、小さな単位で計画・実行・評価・改善のサイクルを素早く回していくことで、市場の変化や新たな課題に柔軟に対応しながら、着実に成果を積み上げていくことができます。

DXのロードマップ作成のポイント

DXのロードマップを作成する際には、短期・中期・長期の視点で目標を設定することが重要です。

短期的には、RPA導入による業務効率化など、すぐに成果が見えやすく、社員が成功体験を得られるようなテーマを設定します。これにより、全社のモチベーションを高めることができます。

中長期的には、基幹システムの刷新や新たなビジネスモデルの構築といった、より大きな変革を目指します。その際、各施策が最終的なビジョンの実現にどのようにつながるのかを明確にし、全社員で共有することが、一貫性のある取り組みを継続する上で重要になります。

あなたのDXは大丈夫?成果が出ない「DXごっこ」のワナとは

多くの企業が「DX推進」を掲げる一方で、その実態は単なるツールの導入、いわゆる「DXごっこ」で終わってしまっているケースが少なくありません。DXの本質は、デジタル技術を使ってビジネスモデルや組織文化そのものを変革することにありますが、多くの企業がその手前の段階で足踏みしています。独立行政法人情報処理推進機構(IPA)の調査によれば、DXに全社戦略に基づき取り組んでいる企業の中でも、成果を実感している企業はまだ限定的です。

なぜ、多くの取り組みが成果に結びつかないのでしょうか。その大きな原因は、DXの目的が「業務効率化」という部分的な改善に留まってしまい、競争優位性を確立するという本来のゴールを見失っている点にあります。例えば、RPAを導入して手作業を自動化しただけで満足してしまったり、Web会議システムを導入したことをDXの成果だと考えてしまったりするのです。これらは「デジタイゼーション」や「デジタライゼーション」ではあっても、ビジネス全体の変革を意味する「デジタルトランスフォーメーション」には至っていません。真のDXを成功させるには、経営層が明確なビジョンを持ち、失敗を恐れずに組織全体の変革に挑む覚悟が不可欠です。

引用元:

独立行政法人情報処理推進機構(IPA)「DX白書2023」では、日本企業のDX取組状況について調査結果を公開しており、多くの企業が成果の創出に課題を抱えている現状が示されています。

まとめ

企業は市場変化への対応や競争力強化のため、DX推進が急務となっています。

しかし、実際には「どこから手を付ければいいかわからない」「社内にAIリテラシーを持つ人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。