「自社でもDXを推進したいが、何から手をつければ良いかわからない」

「他の企業がどんなDXの取り組みをしているのか、具体的な成功事例を知りたい」

こういった悩みや疑問を持っている方も多いのではないでしょうか?

本記事では、経済産業省が選定する「DX銘柄」や「DXセレクション」に選ばれた企業を中心に、DXが進んでいる企業40社の成功事例を業界別に解説します。

また、成功企業に共通する法則や、これからDXを推進するための具体的なステップまで網羅的にご紹介します。

ぜひ最後までご覧いただき、自社のDX推進のヒントにしてください。

DXが進んでいる企業とは?まずはDXの定義を理解しよう

DXが進んでいる企業の事例を見る前に、まずはDXという言葉の正しい意味や、関連用語との違いを正確に理解しておくことが重要です。

言葉の定義を正しく理解することで、目指すべきゴールが明確になります。

ここでは、DXの本来の意味と、混同されがちな「デジタイゼーション」「デジタライゼーション」との違いを解説します。

DX(デジタルトランスフォーメーション)の正しい意味

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、単にデジタルツールを導入することではありません。

その本質は、「デジタル技術を活用して、ビジネスモデルや組織、業務プロセス、企業文化などを根本から変革し、競争上の優位性を確立すること」にあります。

つまり、IT化によって業務を効率化するだけでなく、デジタルを前提とした新しい価値やサービスを生み出し、企業そのものを変革していく取り組みがDXです。

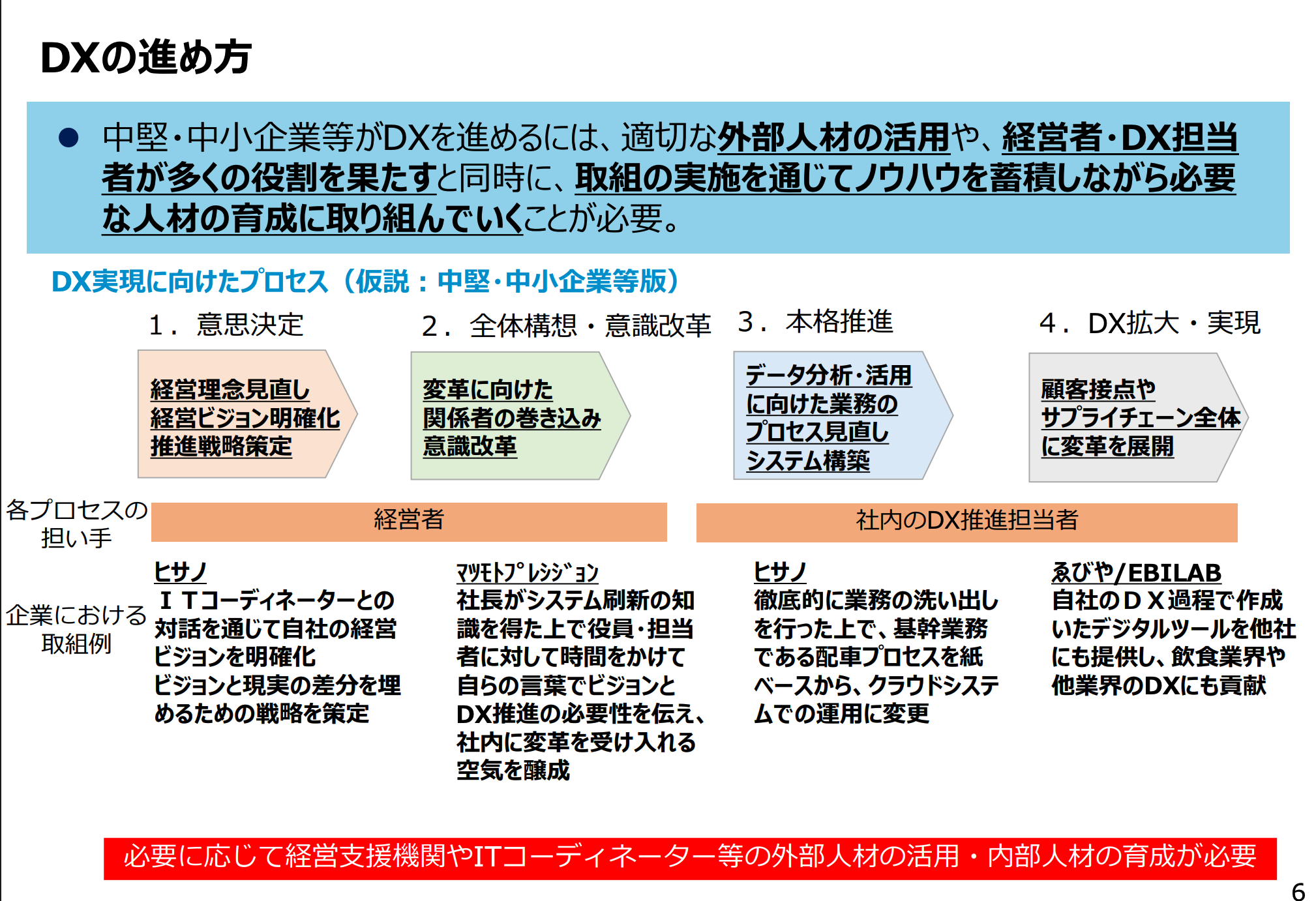

こちらは経済産業省がDX推進の指針として公開している資料です。合わせてご覧ください。 https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/dx-chushoguidebook/tebiki-yoyaku.pdf

DXとデジタイゼーション・デジタライゼーションの違い

DXとよく似た言葉に「デジタイゼーション」と「デジタライゼーション」があります。

これらはDXを構成するステップの一部であり、それぞれ意味が異なります。

デジタイゼーションは「アナログな情報をデジタルデータに変換すること」です。

紙の書類をスキャンしてPDF化する、といった取り組みが該当します。

デジタライゼーションは「特定の業務プロセスをデジタル化すること」を指します。

Web会議システムを導入したり、RPAで定型業務を自動化したりするなどがこれにあたります。

そしてDXは、これらを基盤として、ビジネスモデルや組織全体を大きく変革し、新たな価値を創造する、より大きな概念なのです。

DXを検討している方は、まずこちらの記事でDX導入の全体像を把握しておくことをおすすめします。 合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/useful/dx-introduce/

【製造業】DXが進んでいる企業事例8選

製造業は、スマートファクトリーの実現やサプライチェーンの最適化など、DXによって大きな変革が期待される業界です。

ここでは、特にDXが進んでいる企業として8社の事例を紹介します。

各社がどのようにデジタル技術を活用し、課題解決や新たな価値創造に取り組んでいるのかを見ていきましょう。

トプコン

測量機器メーカーのトプコンは、「測量・建設・農業のDX」を推進しています。

同社は、高精度な測量技術とICT建機を組み合わせることで、建設現場の工程を自動化するソリューションを提供しています。

これにより、人手不足が深刻な建設業界において、生産性向上と安全性確保に大きく貢献しています。

自社のDXだけでなく、顧客のDXを支援するビジネスモデルの好例です。

ブリヂストン

タイヤメーカーのブリヂストンは、タイヤの製造・販売だけでなく、顧客の課題を解決するソリューション事業への転換を進めています。

その中核となるのが、タイヤにセンサーを取り付けて空気圧や摩耗状況を遠隔監視するシステムです。

これにより、運送事業者は最適なタイミングでタイヤ交換ができ、燃費向上や安全運行につながります。

データを活用して新たなサービスを生み出す、製造業DXの代表例です。

味の素

食品大手の味の素は、データドリブンな経営を目指し、全社的なDXを推進しています。

具体的には、工場における生産データをAIで分析し、品質の安定化や生産効率の向上を実現しています。

また、営業活動においてもデータを活用し、顧客一人ひとりに最適な提案を行うことで、顧客満足度の向上につなげています。

基幹システムの刷新にも取り組み、データに基づいた迅速な意思決定を可能にしました。

ユニ・チャーム

衛生用品メーカーのユニ・チャームは、工場のスマート化に積極的に取り組んでいます。

IoT技術を活用して生産設備の稼働状況をリアルタイムで監視し、故障の予兆を検知する予知保全システムを導入しました。

これにより、設備の突発的な停止を防ぎ、生産計画の精度を大幅に向上させています。

熟練技術者のノウハウをデジタル化して若手社員に継承する取り組みも進めており、人材育成の観点からも注目されています。

LIXIL

住宅設備大手のLIXILは、顧客体験の向上を目的としたDXを推進しています。

オンラインでショールームを体験できるバーチャルショールームや、AIを活用した商品提案サービスなどを展開しています。

これにより、顧客は時間や場所にとらわれずに商品を選ぶことができ、購買体験が向上しました。

また、社内業務のデジタル化も進め、従業員の生産性向上にもつなげています。

IHI

総合重工業メーカーのIHIは、航空エンジンや発電設備などの保守・運用サービスにおいてDXを推進しています。

製品に搭載したセンサーから収集した稼働データを分析し、故障や劣化を予測するサービスを提供しています。

これにより、顧客は安定した設備稼働を実現できるとともに、メンテナンスコストの削減も可能になります。

「モノ売り」から「コト売り」へとビジネスモデルを転換する先進的な事例です。

クボタ

農業機械メーカーのクボタは、スマート農業の実現を目指してDXに取り組んでいます。

GPSやセンサーを搭載した自動運転トラクターや、ドローンを活用して農薬を散布するサービスなどを開発しました。

これらの技術により、農業従事者の高齢化や人手不足といった社会課題の解決に貢献しています。

日本の農業の未来を支えるDXとして、大きな期待が寄せられています。

ヤマハ発動機

二輪車大手のヤマハ発動機は、製品開発から販売、アフターサービスに至るまで、バリューチェーン全体のDXを推進しています。

設計開発においては、3Dデータを活用してシミュレーションを繰り返すことで、開発期間の短縮と品質向上を両立させています。

また、顧客との接点においては、専用アプリを通じて車両情報やメンテナンス時期を通知するなど、新たな顧客体験の創出に取り組んでいます。

【小売・EC業界】DXが進んでいる企業事例7選

消費者の購買行動が大きく変化する中、小売・EC業界ではDXが競争力を左右する重要な要素となっています。

ここでは、特にDXが進んでいる企業として7社の事例を紹介します。

データ活用による顧客体験の向上や、サプライチェーンの効率化など、各社の戦略的な取り組みに注目です。

セブン&アイ・ホールディングス

セブン&アイ・ホールディングスは、グループ全体のDXを加速させるため「セブン-イレブン・ジャパンDX」を掲げています。

全国の店舗から収集されるPOSデータをAIで分析し、商品の需要予測や発注業務の自動化を進めています。

これにより、店舗従業員の負担を軽減し、接客など本来注力すべき業務に時間を割けるようになりました。

顧客にとっても、品切れが少なくなり、常に新鮮な商品が手に入るというメリットがあります。

ユニクロ

ユニクロを展開するファーストリテイリングは、「情報製造小売業」への転換を掲げ、DXを強力に推進しています。

企画・生産・販売の全プロセスをデジタルでつなぎ、顧客の声をリアルタイムで商品開発に反映させる仕組みを構築しました。

また、ECサイトと店舗の連携を強化し、顧客がいつでもどこでも快適に買い物ができるオムニチャネル戦略を推進しています。

データを活用して顧客一人ひとりに最適な商品を提案するパーソナライズにも力を入れています。

ファミリーマート

ファミリーマートは、店舗運営の効率化と新たな顧客体験の創出を目指してDXに取り組んでいます。

その代表例が、無人決済店舗の実用化です。

利用者は商品を手に取って出口のゲートを通るだけで、自動的に決済が完了します。

これにより、レジ待ちのストレスが解消されるとともに、店舗の省人化も実現しています。

また、店舗の在庫データを活用してフードロス削減にも取り組むなど、社会課題の解決にも貢献しています。

無印良品

無印良品を運営する良品計画は、顧客とのエンゲージメントを高めるためのDXに注力しています。

公式アプリ「MUJI passport」では、買い物だけでなく、顧客からの商品レビューやアイデア投稿を受け付けています。

これらの声を商品開発やサービス改善に活かすことで、顧客と共にブランドを創り上げる独自のコミュニティを形成しています。

デジタルを活用して顧客との深いつながりを築く、先進的な事例です。

ローソン

ローソンは、店舗業務の効率化と働き方改革を実現するため、DXを積極的に活用しています。

深夜時間帯に一部店舗でアバターを介した遠隔接客を導入し、従業員の負担軽減と新たな雇用創出につなげています。

また、AIによる需要予測に基づいた自動発注システムを導入し、食品ロスの削減と発注業務の効率化を実現しました。

デジタル技術を駆使して、未来のコンビニのあり方を模索しています。

ニトリホールディングス

家具・インテリア大手のニトリホールディングスは、サプライチェーン全体のDXに取り組んでいます。

商品の製造から物流、販売までの全工程をデジタルで一元管理し、需要変動に迅速に対応できる体制を構築しました。

これにより、欠品を防ぎながら過剰在庫を削減することに成功しています。

また、ECサイトと店舗の連携を強化し、顧客がスムーズに商品を受け取れる仕組みを整えるなど、顧客利便性の向上にもつなげています。

ピーチ・ジョン

女性向け下着ブランドのピーチ・ジョンは、AIを活用したパーソナライズサービスで注目を集めています。

顧客がいくつかの質問に答えるだけで、AIが体型や好みに合った最適な商品を提案してくれる「AIブラ診断」を開発しました。

これにより、オンラインでも店舗のような接客体験を提供できるようになり、顧客満足度と売上の向上に貢献しています。

ECサイトにおける新たな価値創造の好例と言えるでしょう。

【情報・通信業】DXが進んでいる企業事例4選

情報・通信業は、自らがDXを推進するだけでなく、社会全体のDXを支える役割も担っています。

ここでは、業界をリードする4社のDX事例を紹介します。

最先端の技術を活用したサービス開発や、自社の業務改革など、多岐にわたる取り組みが見られます。

NTT

NTTグループは、次世代通信網「IOWN(アイオン)」構想を掲げ、社会全体のDXを牽引しています。

IOWNは、現在よりもはるかに高速・大容量で低遅延な通信を実現する技術であり、スマートシティや自動運転、遠隔医療など、未来の社会基盤となることが期待されています。

また、グループ内の業務効率化にもAIやRPAを積極的に活用し、自社の生産性向上にも取り組んでいます。

KDDI

KDDIは、通信事業を核としながら、金融、エネルギー、エンターテイメントなど、多岐にわたる分野でDXを推進しています。

「au PAY」などの決済サービスや、「auじぶん銀行」などの金融サービスを連携させ、顧客の生活をトータルでサポートする「auスマートパス」経済圏を構築しています。

5G通信を活用したIoTソリューションにも力を入れており、様々な産業のDXを支援しています。

ソフトバンク

ソフトバンクは、「Beyond Carrier」戦略を掲げ、通信事業者の枠を超えたDX企業への変革を目指しています。

AI、IoT、ロボットなどの先端技術に積極的に投資し、様々な産業分野で新たな事業を創出しています。

特に、AIを活用したソリューション開発に注力しており、企業の業務効率化やデータ分析を支援するサービスを多数提供しています。

グループ内のシナジーを活かし、革新的なサービスを次々と生み出しています。

ヤフー

ヤフー(現:LINEヤフー)は、検索、ニュース、EC、金融など、100を超えるサービスから得られる膨大なデータを活用したDXを推進しています。

AIを用いてこれらのデータを分析し、ユーザー一人ひとりの興味や関心に合わせた最適な情報や広告を配信しています。

また、データ分析のノウハウを活かし、企業のマーケティング活動を支援するソリューションも提供しています。

日本のインターネットサービスを牽引してきた企業ならではの、データ主導のDX事例です。

【金融・保険業】DXが進んでいる企業事例5選

規制が厳しい金融・保険業界でも、顧客ニーズの多様化やフィンテック企業の台頭を受け、DXの動きが活発化しています。

ここでは、先進的な取り組みで業界をリードする5社の事例を紹介します。

業務の効率化から新たな金融サービスの創出まで、各社の戦略的なアプローチに注目です。

東海東京フィナンシャル・ホールディングス

東海東京フィナンシャル・ホールディングスは、地域金融機関との連携プラットフォームを構築し、地方創生に貢献するDXを推進しています。

自社が持つ金融商品の開発力やシステム基盤を、提携する地方銀行などに提供しています。

これにより、提携先の金融機関は低コストで多様な金融サービスを顧客に提供できるようになり、地域経済の活性化につながっています。

自社の強みを活かして業界全体のDXを促す好例です。

東京センチュリー

リース大手の東京センチュリーは、デジタル技術を活用して既存事業の高度化と新規事業の創出に取り組んでいます。

IoTを活用してリース対象の資産(建機やトラックなど)の稼働状況をリアルタイムで把握し、効率的な運用やメンテナンスを支援するサービスを提供しています。

また、航空機リース事業では、膨大な運航データを分析して最適な運用計画を提案するなど、データドリブンな事業展開を進めています。

ソニー損害保険

ソニー損害保険は、AIを活用して自動車保険の事故対応サービスを高度化しています。

AIがドライブレコーダーの映像を分析し、事故状況を客観的に判断することで、迅速かつ公正な保険金の支払いを実現しています。

これにより、顧客満足度が向上するとともに、査定担当者の業務負担も大幅に軽減されました。

保険業界におけるDXの先進事例として、高い評価を受けています。

鹿児島銀行

鹿児島銀行は、地方銀行としていち早くDXに取り組み、地域経済の活性化に貢献しています。

スマートフォンアプリを通じて、口座開設や振り込みなどの手続きが完結するサービスを提供し、顧客の利便性を大幅に向上させました。

また、地域の事業者向けに、ITツールの導入支援やデータ分析に基づいた経営コンサルティングを行うなど、取引先のDXも積極的に支援しています。

地域に根差した金融機関ならではのDX戦略です。

SBIインシュアランスグループ

SBIインシュアランスグループは、オンラインに特化した保険商品を展開し、徹底した業務のデジタル化で低価格な保険料を実現しています。

申し込みから契約、保険金請求まで、ほとんどの手続きがウェブサイトやアプリで完結する仕組みを構築しました。

これにより、ペーパーレス化や人件費の削減を達成し、その分を保険料に還元しています。

デジタルネイティブ世代のニーズを捉えた、新しい保険の形を提示しています。

【不動産・建設業】DXが進んでいる企業事例4選

労働集約的なイメージが強い不動産・建設業界ですが、人手不足や生産性向上の課題を解決するため、DXが急速に進んでいます。

ここでは、業界の変革をリードする4社の事例を紹介します。

BIMやAI、IoTといった最新技術が、どのように活用されているのかを見ていきましょう。

清水建設

大手ゼネコンの清水建設は、設計から施工、維持管理までの全工程でBIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)を活用するDXを推進しています。

BIMで作成した3次元の建物モデルに、コストや工期などの情報を連携させることで、関係者間のスムーズな合意形成や手戻りの削減を実現しています。

また、建設現場では、ロボットやドローンを導入し、測量や資材運搬などの作業を自動化することで、生産性と安全性の向上を図っています。

長谷工コーポレーション

マンション建設に強みを持つ長谷工コーポレーションは、独自の生産システム「長谷工版BIM」を開発し、設計・施工の効率化を徹底しています。

マンションに特化することでBIMの標準化を進め、設計から部材の生産、施工管理までを一気通貫でデジタル化しました。

これにより、設計品質の向上と建設コストの削減を両立させています。

また、マンションの維持管理やリフォームにもBIMデータを活用し、新たなサービス展開につなげています。

SREホールディングス

SREホールディングスは、ソニーグループから独立した不動産テック企業で、AIを活用した不動産価格査定システムで業界に革新をもたらしました。

AIが膨大な物件データや市況データを学習し、高精度な価格査定を自動で行うことで、不動産売買の透明性と効率性を高めています。

この技術は、自社の不動産仲介事業だけでなく、他の金融機関や不動産会社にも提供されており、業界全体のDXに貢献しています。

GA technologies

GA technologiesは、不動産取引のオンライン完結を目指す「RENOSY」ブランドを展開する不動産テックのリーディングカンパニーです。

物件探しから内見、申し込み、契約、ローン手続きまで、一連のプロセスをオンラインでシームレスに行えるプラットフォームを構築しました。

これにより、顧客は時間や場所に縛られずに不動産取引を進められるようになり、全く新しい顧客体験を創出しています。

レガシーな業界構造をデジタル技術で変革する代表的な事例です。

【運輸・物流業】DXが進んでいる企業事例4選

「2024年問題」に直面する運輸・物流業界では、人手不足の解消や業務効率化が喫緊の課題となっており、DXへの期待が高まっています。

ここでは、先進的な取り組みで業界を牽引する4社の事例を紹介します。

AIやIoTを活用した配送の最適化や、倉庫業務の自動化など、具体的な取り組みに注目です。

日本郵船

大手海運会社の日本郵船は、船舶の安全運航と環境負荷の低減を目指してDXを推進しています。

船舶に搭載したセンサーから得られる運航データを陸上の専門家がリアルタイムで分析し、最適な航路や燃費効率の良い運航方法を船に指示する仕組みを構築しました。

これにより、燃料消費量を削減し、CO2排出量の抑制につなげています。

熟練船員のノウハウをデジタル化し、データとして継承していく取り組みも進めています。

日立物流

日立物流は、物流センターの自動化・省人化を推進する「スマートウエアハウス」の構築に力を入れています。

AIが物量や作業員の配置を最適化し、自律走行ロボットが商品のピッキングや搬送を行うことで、従来よりも大幅な生産性向上を実現しました。

また、様々な企業の物流業務を一括で代行するプラットフォームサービスも展開しており、顧客企業のサプライチェーン全体の効率化に貢献しています。

SGホールディングス

宅配便大手の佐川急便を傘下に持つSGホールディングスは、AIを活用した配送ルートの最適化システムを導入しています。

AIが交通状況や荷物の量、配達先の時間指定などを考慮し、各ドライバーに最適な配送ルートを自動で作成します。

これにより、配送効率が向上し、ドライバーの長時間労働の是正につながっています。

また、ビッグデータを活用して、将来の荷物量を予測する取り組みも進めており、より計画的な人員配置を目指しています。

商船三井

商船三井は、自動運航船の実用化に向けた技術開発を積極的に進めるなど、海運業界のDXをリードしています。

AIによる画像認識技術やセンサーフュージョン技術を活用し、他の船舶や障害物を自動で回避しながら航行するシステムの研究開発に取り組んでいます。

自動運航が実現すれば、ヒューマンエラーによる海難事故の防止や、船員の労働環境改善に大きく貢献することが期待されます。

未来の海運の姿を見据えた、先進的なDX事例です。

【化学業界】DXが進んでいる企業事例3選

化学業界では、研究開発のスピードアップや、プラントの安全・安定操業のためにDXが活用されています。

ここでは、特徴的な取り組みを行っている3社の事例を紹介します。

マテリアルズ・インフォマティクス(MI)や予知保全など、専門性の高いDXの活用方法が見どころです。

旭化成

大手総合化学メーカーの旭化成は、研究開発の分野でAIやシミュレーション技術を活用する「マテリアルズ・インフォマティクス(MI)」を推進しています。

AIが膨大な実験データや論文を学習し、新たな素材の候補となる物質の組み合わせを予測します。

これにより、従来の手法では数年かかっていた新素材開発の期間を大幅に短縮することに成功しています。

デジタル技術が、ものづくりの根幹である研究開発を大きく変革させている事例です。

三菱ケミカルグループ

三菱ケミカルグループは、化学プラントの安定操業と保安力向上を目指してDXを推進しています。

プラント内に設置した多数のセンサーから収集した温度や圧力などのデータをAIが分析し、設備の異常や故障の予兆を検知する「予知保全」の仕組みを導入しました。

これにより、突発的な設備トラブルによる生産停止を防ぎ、計画的なメンテナンスが可能になりました。

従業員の安全確保と生産性の向上を両立させています。

富士フイルムホールディングス

富士フイルムホールディングスは、写真フィルム事業で培った高度な化学技術と、AI・IoT技術を融合させ、ヘルスケアや高機能材料といった成長分野でDXを加速させています。

医療分野では、AI技術を活用した画像診断支援システムを開発し、医師の診断をサポートしています。

また、半導体材料などの製造プロセスにおいても、データを活用して品質の安定化や歩留まりの向上を実現するなど、多角的な事業展開をDXが支えています。

【医療・製薬業界】DXが進んでいる企業事例3選

医療・製薬業界では、患者のQOL(生活の質)向上や、医療従事者の負担軽減、創薬プロセスの効率化などを目的にDXが進められています。

ここでは、先進的な3つの事例を紹介します。

オンライン診療や電子薬歴、AI創薬など、デジタル技術が医療の未来をどう変えるかが見えてきます。

児玉経堂病院

東京都世田谷区にある児玉経堂病院は、地域医療におけるDXのモデルケースとして注目されています。

電子カルテシステムを早期から導入し、院内の情報共有を円滑化しているほか、地域の診療所や介護施設と患者情報を連携させるネットワークを構築しています。

これにより、患者は地域全体で一貫した質の高い医療サービスを受けられるようになります。

中小規模の病院でも、リーダーシップと明確なビジョンがあればDXを推進できることを示しています。

株式会社ほなみ薬局

全国に調剤薬局を展開するほなみ薬局は、患者の利便性向上と薬剤師の業務効率化を目指し、DXに積極的に取り組んでいます。

患者がスマートフォンアプリで処方箋を送信できるサービスを導入し、薬局での待ち時間を大幅に短縮しました。

また、電子薬歴システムや調剤監査システムを活用して、服薬指導の質を高めるとともに、調剤過誤のリスクを低減しています。

対物業務から対人業務へのシフトをDXで実現している好例です。

ノバルティスファーマ

スイスに本社を置く製薬大手ノバルティスファーマは、AIを活用した創薬(AI創薬)で業界をリードしています。

AIが膨大な医学論文や臨床データを解析し、新薬の候補となる化合物を探索したり、治験に参加する最適な患者を見つけ出したりします。

これにより、従来は10年以上かかると言われていた新薬開発の期間とコストを大幅に削減できると期待されています。

人々の健康に貢献する、インパクトの大きいDX事例です。

【食品・飲食業界】DXが進んでいる企業事例2選

食品・飲食業界では、需要予測の精度向上によるフードロス削減や、工場の生産性向上、新たな顧客体験の創出などを目的にDXが導入されています。

ここでは、代表的な2社の事例を紹介します。

長年の勘や経験に頼っていた部分を、いかにデータとデジタル技術で高度化しているかに注目です。

キリンビール

キリンビールは、熟練のビール職人が持つ醸造技術をAIに継承させるというユニークなDXに取り組んでいます。

ビールの発酵・熟成工程における温度や圧力などのデータをAIが学習し、職人のようにきめ細かく制御することで、ビールの品質を安定させます。

これにより、若手の醸造家でも高品質なビールを造れるようになり、技術継承の課題解決につながっています。

伝統的なものづくりの世界に、デジタル技術が新たな可能性をもたらした事例です。

キユーピー

マヨネーズでおなじみのキユーピーは、工場のスマート化を通じて生産性の向上と品質管理の高度化を実現しています。

原料の受け入れから製造、出荷までの全工程をデジタルデータで一元管理し、トレーサビリティを確保しています。

また、AIを用いた画像認識技術を活用して、原料のじゃがいもから不良品を自動で検品・除去するシステムを開発しました。

これにより、検品作業の効率が大幅に向上し、品質の安定にもつながっています。

DXが進んでいる企業に共通する5つの成功法則

ここまで様々な業界の事例を見てきましたが、DXが進んでいる企業にはいくつかの共通点があります。

ここでは、その成功法則を5つにまとめて解説します。

- 明確なビジョンと経営層のコミットメント

- データドリブンな文化の醸成

- アジャイルな開発と小さな成功体験の積み重ね

- DX人材の確保と育成

- 全社を巻き込む推進体制の構築

これらのポイントを押さえることが、DX成功への近道となります。

①明確なビジョンと経営層のコミットメント

DXが進んでいる企業は、経営トップが「DXによって自社をどのように変革したいか」という明確なビジョンを発信しています。

そして、そのビジョンを実現するために、経営層自らが強いリーダーシップを発揮し、予算や人材などのリソースを重点的に投下しています。

DXは全社的な変革を伴うため、経営層の強力なコミットメントがなければ、部門間の壁や既存のやり方への抵抗に阻まれてしまいがちです。

トップの強い意志が、変革の原動力となります。

②データドリブンな文化の醸成

成功している企業は、勘や経験だけに頼るのではなく、データに基づいて意思決定を行う「データドリブン」な文化が根付いています。

データを収集・分析するための基盤を整備し、全社員がデータにアクセスして活用できる環境を整えています。

また、データを活用して業務を改善した事例を共有したり、データ分析スキルを持つ人材を評価したりすることで、データ活用の重要性を社内に浸透させています。

データが企業の共通言語となっているのです。

③アジャイルな開発と小さな成功体験の積み重ね

DXの取り組みは、最初から大規模で完璧なシステムを目指すのではなく、小さく始めて素早く改善を繰り返す「アジャイル」なアプローチが有効です。

DXが進んでいる企業は、まず特定の部門や業務でスモールスタートし、そこで得られた成果や課題を次のステップに活かしています。

こうした「小さな成功体験」を積み重ねることで、DXの効果を社内に示し、従業員のモチベーションを高め、全社的な協力体制を築きやすくなります。

④DX人材の確保と育成

DXを推進するには、デジタル技術やデータ分析に精通した専門人材が不可欠です。

成功している企業は、外部からの専門人材の採用(中途採用)と、社内人材の育成(リスキリング)の両方に力を入れています。

全社員を対象としたITリテラシー研修を実施する一方で、特定の社員には高度な専門スキルを習得させるための研修プログラムを提供しています。

継続的な人材への投資が、DX推進の基盤を強固にします。

⑤全社を巻き込む推進体制の構築

DXは情報システム部門だけが担当するものではなく、全社的に取り組むべき経営課題です。

DXが進んでいる企業では、経営層直下にDX推進の専門部署を設置し、各事業部門と連携しながらプロジェクトを進める体制が構築されています。

また、各部門からメンバーを集めた横断的なプロジェクトチームを作ることで、現場のニーズを的確に捉え、実用的なソリューションを生み出しています。

全社を巻き込む仕組みづくりが、DXを成功に導きます。

なぜ今「DXが進んでいる企業」を目指す必要があるのか?3つの理由

多くの企業がDXに取り組む背景には、日本社会が抱える構造的な課題や、ビジネス環境の大きな変化があります。

なぜ今、DXの推進がこれほどまでに重要視されているのか、その理由を3つの観点から解説します。

これらの理由を理解することで、自社がDXに取り組むべき意義がより明確になるでしょう。

①少子高齢化による労働人口の減少

日本は深刻な少子高齢化に直面しており、労働人口の減少は多くの企業にとって避けられない課題です。

人手不足が常態化する中で、企業が持続的に成長していくためには、生産性の向上が不可欠です。

DXを通じて、RPAやAIを活用して定型業務を自動化したり、デジタルツールで業務プロセスを効率化したりすることで、少ない人数でも高い成果を上げられるようになります。

限られた人材を、より付加価値の高い創造的な業務にシフトさせることが可能になるのです。

②消費者行動の多様化と変化

スマートフォンの普及により、消費者はいつでもどこでも情報を収集し、商品を購入できるようになりました。

これにより、消費者のニーズはますます多様化・個別化しています。

企業は、こうした変化に対応し、一人ひとりの顧客に合わせた最適な商品やサービスを提供する必要があります。

DXによって顧客データを収集・分析し、パーソナライズされたマーケティングを行ったり、オンラインとオフラインを融合させた新たな購買体験を提供したりすることが、競争力を維持する上で重要になります。

中小企業が直面するDX導入の課題については、こちらの記事で7つの原因と解決策を成功事例と共に詳しく解説しています。 合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/useful/dx-introduce-assignment/

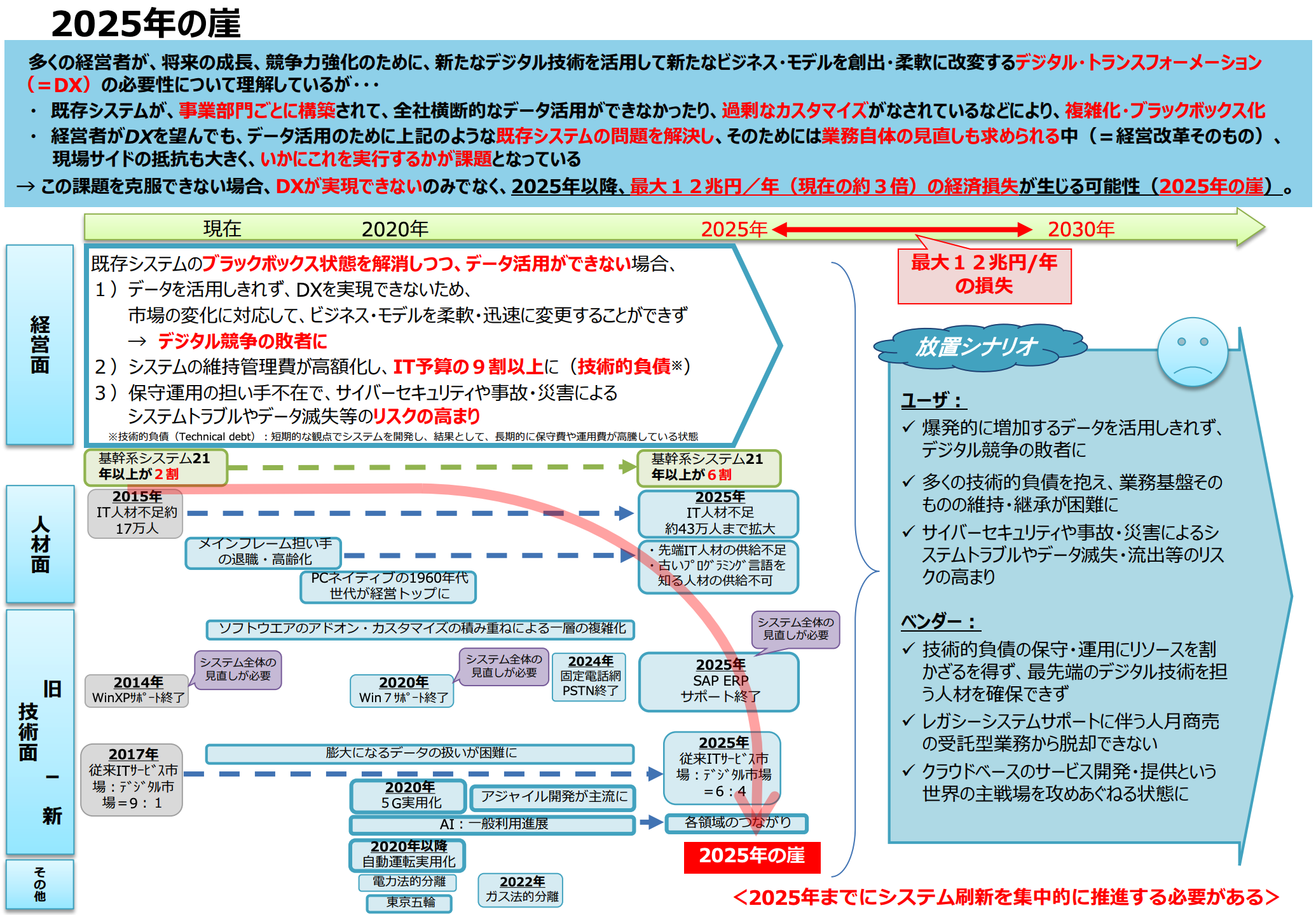

③既存ビジネスモデルの限界(2025年の崖)

経済産業省は2018年のレポートで、多くの企業が抱える複雑化・老朽化した既存システム(レガシーシステム)を刷新できなければ、2025年以降に最大で年間12兆円の経済損失が生じる可能性があると警告しました。

これが「2025年の崖」問題です。

レガシーシステムは、維持・運用に多額のコストがかかるだけでなく、新しいデジタル技術との連携が難しく、データ活用の足かせにもなります。

DXによってレガシーシステムから脱却し、ビジネスモデルそのものを変革しなければ、企業は将来の成長機会を逃してしまうのです。

こちらは経済産業省が発表した「2025年の崖」について詳しく解説しているレポートです。合わせてご覧ください。 https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/dx/DX_report_summary.pdf

DXが進んでいる企業が享受する3つのメリット

DXの推進は、企業に多くの困難をもたらす一方で、それを乗り越えた先には大きなメリットが待っています。

ここでは、DXが進んでいる企業が享受する代表的な3つのメリットについて解説します。

これらのメリットは、企業の競争力を高め、持続的な成長を実現するための重要な基盤となります。

①生産性の向上と業務効率化

DXの最も直接的なメリットの一つが、生産性の向上と業務効率化です。

RPAやAIによって手作業で行っていた定型業務を自動化すれば、従業員はより創造的で付加価値の高い業務に集中できます。

また、クラウドツールやコミュニケーションツールを導入することで、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方が可能になり、情報共有もスムーズになります。

結果として、組織全体の生産性が大きく向上します。

②レガシーシステムからの脱却

多くの企業が長年使用してきたレガシーシステムは、ブラックボックス化し、維持・管理に多大なコストと人材を要します。

DXの一環として、これらのシステムを刷新し、クラウドベースの最新システムに移行することで、運用コストを大幅に削減できます。

また、システムが柔軟になることで、新しい事業やサービスの変化にも迅速に対応できるようになります。

データの連携や活用も容易になり、データドリブン経営の基盤が整います。

③新規事業やサービスの創出

DXの本質は、単なる業務効率化にとどまりません。

デジタル技術と自社の強みを掛け合わせることで、これまでになかった新しいビジネスモデルやサービスを創出できる点が最大のメリットです。

例えば、製造業が製品にセンサーを取り付けて稼働データを収集し、そのデータを基に保守サービスやコンサルティングを提供する「モノからコトへ」の事業転換が代表例です。

DXは、企業の新たな成長エンジンとなり得ます。

多くの企業が直面するDX推進の4つの課題|DXが進んでいる企業はどう乗り越えたか

DXの重要性は理解していても、推進の過程では様々な壁にぶつかります。

ここでは、多くの企業が直面する4つの共通課題と、DXが進んでいる企業がそれらをどのように乗り越えてきたのかを解説します。

これからDXに取り組む企業にとって、事前に課題を把握し、対策を練っておくことは非常に重要です。

①全社的な協力体制の構築が難しい

DXは全社的な変革であるため、一部の部署だけが推進しようとしても、他部署の抵抗や無関心によって頓挫しがちです。

成功企業は、まず経営トップがDXの重要性を繰り返し社内に発信し、明確なビジョンを示すことで、全社的な機運を醸成しています。

その上で、各部署からキーパーソンを集めた横断的な推進チームを組織し、現場の意見を吸い上げながら、ボトムアップの動きも取り入れています。

トップダウンとボトムアップの両輪で、協力体制を築いています。

②システム移行や導入にかかる莫大なコスト

レガシーシステムの刷新や新しいデジタルツールの導入には、多額の初期投資が必要となり、経営判断のハードルとなることがあります。

この課題に対し、成功企業は最初から大規模な投資を行うのではなく、特定の領域で小さく始めて成果を出す「スモールスタート」を実践しています。

費用対効果の高いテーマから着手し、そこで得られたコスト削減効果や売上向上といった具体的な成果を示すことで、次の投資への理解を得やすくしています。

クラウドサービスを活用し、初期投資を抑える工夫も有効です。

③投資対効果(ROI)が不明確で成果が出るまで時間がかかる

DXは、すぐに目に見える成果が出るとは限らず、投資対効果(ROI)を明確に算出しにくいケースも多々あります。

この課題を乗り越えるため、DXが進んでいる企業は、売上や利益といった財務的な指標だけでなく、「業務時間が〇%削減された」「顧客満足度が〇ポイント向上した」といった非財務的な指標(KPI)も設定し、進捗を可視化しています。

短期的な成果と中長期的なビジョンを両方示し、定期的に進捗を経営層や従業員に共有することで、継続的な取り組みへの理解と協力を得ています。

④DXを推進できる専門人材が社内にいない

DXを推進したくても、AIやデータサイエンスなどの専門知識を持つ人材が社内に不足している、という課題は多くの企業が抱えています。

成功企業は、この課題に対して多角的なアプローチをとっています。

外部から専門家をCTOやCDO(最高デジタル責任者)として招聘する一方で、社員の学び直し(リスキリング)に積極的に投資し、社内での人材育成にも力を入れています。

また、全ての専門家を自社で抱えるのではなく、外部の専門企業やコンサルタントとパートナーシップを組むことで、専門知識を補う戦略も有効です。

DXが進んでいる企業になるための5つのステップ

最後に、これから自社でDXを本格的に推進していきたいと考えている企業のために、具体的な5つのステップを紹介します。

DXが進んでいる企業の多くが、こうした段階的なアプローチを踏んでいます。

一つひとつのステップを丁寧に進めることが、DX成功の鍵となります。

①目的の明確化と経営戦略との連携

最初のステップは、「何のためにDXを行うのか」という目的を明確にすることです。

単に「AIを導入したい」といった手段の目的化に陥らないよう注意が必要です。

「生産性を30%向上させる」「新たなオンラインサービスで売上10億円を目指す」など、自社の経営戦略と結びついた具体的なゴールを設定します。

この目的を経営層から従業員まで全社で共有することが、推進の第一歩となります。

②現状の課題分析とロードマップの策定

次に、設定した目的を達成するために、自社の現状を分析し、課題を洗い出します。

「どの業務に時間がかかっているか」「どのシステムが老朽化しているか」などを可視化します。

その上で、課題解決に向けた具体的な施策と、それらを「いつまでに」「どのような順番で」実行していくかというロードマップ(実行計画)を策定します。

優先順位をつけて、取り組むべきテーマを絞り込むことが重要です。

③スモールスタートでPDCAを回す

ロードマップが完成したら、いよいよ実行に移ります。

この時、最初から大規模なプロジェクトに着手するのではなく、影響範囲が限定的で、かつ成果が出やすいテーマから「スモールスタート」することが成功の秘訣です。

小さなプロジェクトで、計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Act)のPDCAサイクルを高速で回します。

ここで得られた知見や成功体験が、次のより大きな変革への足がかりとなります。

④DX人材の育成・確保に投資する

DXを継続的に推進していくためには、それを担う人材が不可欠です。

ステップ②で策定したロードマップに基づき、どのようなスキルを持つ人材が、いつまでに、何人必要になるのかを計画的に考えます。

社内での育成プログラムを立ち上げる、外部から専門家を採用するなど、人材の育成・確保に積極的に投資します。

全社員のITリテラシーを底上げする研修なども並行して行うと、より効果的です。

⑤推進体制を構築し、全社で取り組む

DXは一部の部署だけで完結するものではありません。

最終的には、全社を巻き込んだ取り組みにしていく必要があります。

経営トップ直下にDX推進を専門に行う部署を設置したり、各事業部門を横断するプロジェクトチームを発足させたりするなど、全社的な推進体制を構築します。

成功事例を社内で共有する場を設けたり、DXに貢献した社員を表彰する制度を作ったりすることも、全社的なムーブメントを醸成する上で有効です。

あなたの会社は大丈夫?DXで「成長する企業」と「取り残される企業」の致命的な差

「DX」という言葉を聞かない日はないほど、多くの企業がその重要性を認識しています。しかし、その本質を理解し、本当に企業変革へと繋げられているケースは、まだ一部に限られるのが現実です。経済産業省が警鐘を鳴らす「2025年の崖」が目前に迫る中、あなたの会社は本当に「成長する側」にいると言えるでしょうか。本記事で紹介した先進企業と、停滞してしまう企業とでは、一体どこに決定的な違いがあるのでしょうか。

実は、多くの企業が陥りがちなのが「ツールの導入」そのものをDXだと勘違いしてしまうことです。レガシーシステムを刷新できず、複雑化した既存の仕組みに縛られたままでは、データは分断され、迅速な意思決定はできません。これは、企業にとって見えない「技術的負債」となり、気づかぬうちに競争力を蝕んでいきます。

一方で成功企業は、デジタルを「業務効率化の道具」としてだけでなく、「ビジネスモデルを変革し、新たな価値を生み出すためのエンジン」と捉えています。彼らは、データを駆使して顧客を深く理解し、アジャイルな開発手法で変化に素早く対応します。これは単なるシステムの話ではなく、経営のあり方そのものの変革なのです。

引用元:

経済産業省は2018年に発表した「DXレポート」において、多くの経営者がDXの必要性を認識しているにもかかわらず、既存のレガシーシステムがその足枷となっていると指摘。この課題を克服できない場合、2025年以降、最大で年間12兆円の経済損失が生じる可能性があると警告しています。(経済産業省「DXレポート~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~」)

まとめ

企業は少子高齢化による労働力不足やビジネスモデルの変革といった課題に直面し、DXの推進が不可欠となっています。

しかし、実際には「何から始めれば良いかわからない」「社内にデジタル人材がいない」といった理由で、DXの第一歩を踏み出せずにいる企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。