「DX推進を始めたいけれど、具体的に何をすれば良いかわからない…。」

「他の企業がどのようにDXで成功しているのか、具体的な事例を知りたい。」

こういった悩みや疑問を抱えている経営者や担当者の方も多いのではないでしょうか?

本記事では、DXの基本的な定義から、DX推進が必要とされる背景、具体的な進め方、そして成功のポイントまでを網羅的に解説します。

さらに、業種別に30社のDX推進企業の成功事例を詳しくご紹介します。

この記事を最後まで読めば、自社のDX推進に向けた具体的な道筋が見えてくるはずです。ぜひ、貴社の取り組みの参考にしてください。

DX推進企業が知るべきDXの基本(定義とIT化の違い)

まずはじめに、DX推進を検討する上で不可欠な「DXとは何か」という基本的な定義と、よく混同されがちな「IT化」などの関連用語との違いについて解説します。

この基本を正しく理解することが、DX推進を成功させるための第一歩となります。

それでは、1つずつ見ていきましょう。

DX(デジタルトランスフォーメーション)の定義とは

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、単にデジタルツールを導入することではありません。

経済産業省の定義によれば、「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」とされています。

つまり、デジタル技術はあくまで手段であり、その目的はビジネスモデルや組織全体を変革し、新たな価値を創造して競争力を高めることにあるのです。

アナログな業務をデジタルに置き換えるだけでなく、企業のあり方そのものを根本から変革する、経営戦略そのものと言えるでしょう。

IT化・デジタイゼーション・デジタライゼーションとの違い

DXとよく似た言葉に「IT化」や「デジタイゼーション」「デジタライゼーション」があります。

これらはDXを構成する要素ではありますが、意味合いは異なります。

デジタイゼーションは、紙の書類をスキャンしてPDF化するなど、アナログな情報をデジタル形式に変換する「部分的なデジタル化」を指します。

デジタライゼーションは、RPAで業務プロセスを自動化するなど、特定の業務プロセス全体をデジタル化することを意味します。

そして、IT化はこれらのデジタル化全般を含む広い概念です。

DXは、これらのデジタル化を手段として活用し、最終的にビジネスモデルや組織文化の変革までを目指す、より上位の概念となります。

DX推進が多くの企業で必要とされる背景

ここからは、なぜ今、多くの企業にとってDX推進が急務とされているのか、その背景にある3つの大きな要因を解説します。

- 経済産業省が警鐘を鳴らす「2025年の崖」への対応

- 変化の激しい市場と多様化する顧客ニーズへの対応

- 労働人口の減少と深刻化する人手不足

これらの社会的・経済的な変化を理解することで、DXの重要性についてより深く認識できるでしょう。

それでは、1つずつ順に解説します。

経済産業省が警鐘を鳴らす「2025年の崖」への対応

「2025年の崖」とは、経済産業省が2018年のレポートで指摘した問題です。

多くの企業が抱える複雑化・老朽化した既存の基幹システム(レガシーシステム)が、2025年以降、本格的な経済損失を生む可能性があると警鐘を鳴らしました。

このレガシーシステムが残存すると、システムの維持管理費が高騰するだけでなく、新しいデジタル技術との連携が困難になり、データ活用も進みません。

さらに、システムの担い手であるIT人材の引退も重なり、企業は大きな機会損失を被るリスクに直面します。

この「2025年の崖」を乗り越え、持続的に成長するためには、レガシーシステムから脱却し、DXを推進することが不可欠なのです。

こちらは、日本のDX推進状況の分析に引用したIPA(情報処理推進機構)の「DX白書2023」です。合わせてご覧ください。 https://www.ipa.go.jp/publish/wp-dx/dx-2023.html

変化の激しい市場と多様化する顧客ニーズへの対応

現代は「VUCA(ブーカ)の時代」と呼ばれ、将来の予測が困難な、変化の激しい時代です。

スマートフォンの普及やSNSの浸透により、顧客の購買行動や価値観はかつてないほど多様化・複雑化しています。

このような市場環境で企業が生き残るためには、顧客データをリアルタイムで収集・分析し、変化の兆候をいち早く察知して、迅速に製品やサービスに反映させる必要があります。

DXを推進し、データに基づいた意思決定(データドリブン)を行う体制を構築することは、顧客ニーズに的確に応え、競争優位性を維持するための鍵となります。

労働人口の減少と深刻化する人手不足

少子高齢化が進む日本では、労働人口の減少が深刻な経営課題となっています。

限られた人材でこれまで以上の成果を出すためには、生産性の向上が不可欠です。

AIやRPA(Robotic Process Automation)などのデジタル技術を活用して定型業務を自動化すれば、従業員はより付加価値の高い創造的な業務に集中できるようになります。

また、業務プロセス全体をデジタル化して効率化を図ることも重要です。

DXは、人手不足という大きな課題を克服し、企業の持続的な成長を支えるための重要なソリューションなのです。

DX推進で企業が得られるメリットとは

DX推進は、企業に多くのメリットをもたらします。

ここでは、代表的な4つのメリットについて解説します。

- 生産性の向上と業務効率化

- BCP(事業継続計画)の充実

- 新たなビジネスモデルや新規事業の創出

- 顧客体験(CX)の向上

これらのメリットを理解し、自社のDXの目的を明確にすることが成功への近道です。

それでは、具体的に見ていきましょう。

生産性の向上と業務効率化

DX推進による最大のメリットの一つが、生産性の向上と業務効率化です。

例えば、これまで手作業で行っていたデータ入力や請求書処理などの定型業務をRPAで自動化することで、作業時間を大幅に削減し、人的ミスを防ぐことができます。

また、社内の情報を一元管理するクラウドツールを導入すれば、部署間の情報共有がスムーズになり、意思決定のスピードも向上します。

従業員は単純作業から解放され、より戦略的で創造的な仕事に時間を使えるようになるため、企業全体の生産性が向上します。

DXによる業務効率化について、より詳しく知りたい方はこちらの記事もおすすめです。 合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/useful/dx-business-efficiency-improvement/

BCP(事業継続計画)の充実

自然災害やパンデミックなど、予測不能な事態が発生した際に事業を継続するための計画をBCP(事業継続計画)と呼びます。

DXは、このBCPを強化する上でも非常に有効です。

例えば、業務システムをクラウド化しておくことで、従業員はオフィス以外の場所からでも業務を続けられるようになり、テレワークへの移行がスムーズになります。

また、サプライチェーンをデジタルで管理することで、供給網のどこかで問題が発生しても、迅速に状況を把握し、代替策を講じることが可能になります。

DXは、企業のレジリエンス(回復力)を高める上で欠かせない要素です。

新たなビジネスモデルや新規事業の創出

DXは、既存事業の効率化だけでなく、全く新しいビジネスモデルや新規事業を生み出す原動力にもなります。

例えば、製造業の企業が製品にセンサーを取り付け、稼働データを収集・分析することで、故障を予知するメンテナンスサービスという新たな収益源を生み出すことができます。

また、顧客データや市場データを分析することで、これまで見過ごされていた新たなニーズを発見し、新商品や新サービスの開発につなげることも可能です。

デジタル技術を活用して既存の強みと組み合わせることで、企業は新たな成長機会を掴むことができます。

顧客体験(CX)の向上

顧客体験(CX:カスタマーエクスペリエンス)とは、顧客が商品やサービスを知り、購入し、利用するまでの一連の体験を通じて感じる価値のことです。

DXを推進することで、この顧客体験を大幅に向上させることができます。

例えば、ECサイトでの購買履歴やWebサイトの閲覧履歴を分析し、顧客一人ひとりの興味に合わせた商品を推薦(パーソナライズ)することが可能です。

また、AIチャットボットを導入すれば、24時間365日、顧客からの問い合わせに迅速に対応できます。

オンラインとオフラインのデータを統合し、一貫性のある質の高いサービスを提供することで、顧客満足度とロイヤルティを高めることができます。

DXの基本的な定義から進め方、成功事例までを網羅的に解説しています。 合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/useful/dx-introduce/

日本のDX推進企業の現状とこれから

ここでは、日本国内におけるDX推進の現状がどうなっているのか、そして成功している企業と停滞している企業にはどのような違いがあるのかを解説します。

自社の立ち位置を客観的に把握し、今後の戦略を立てる上で参考にしてください。

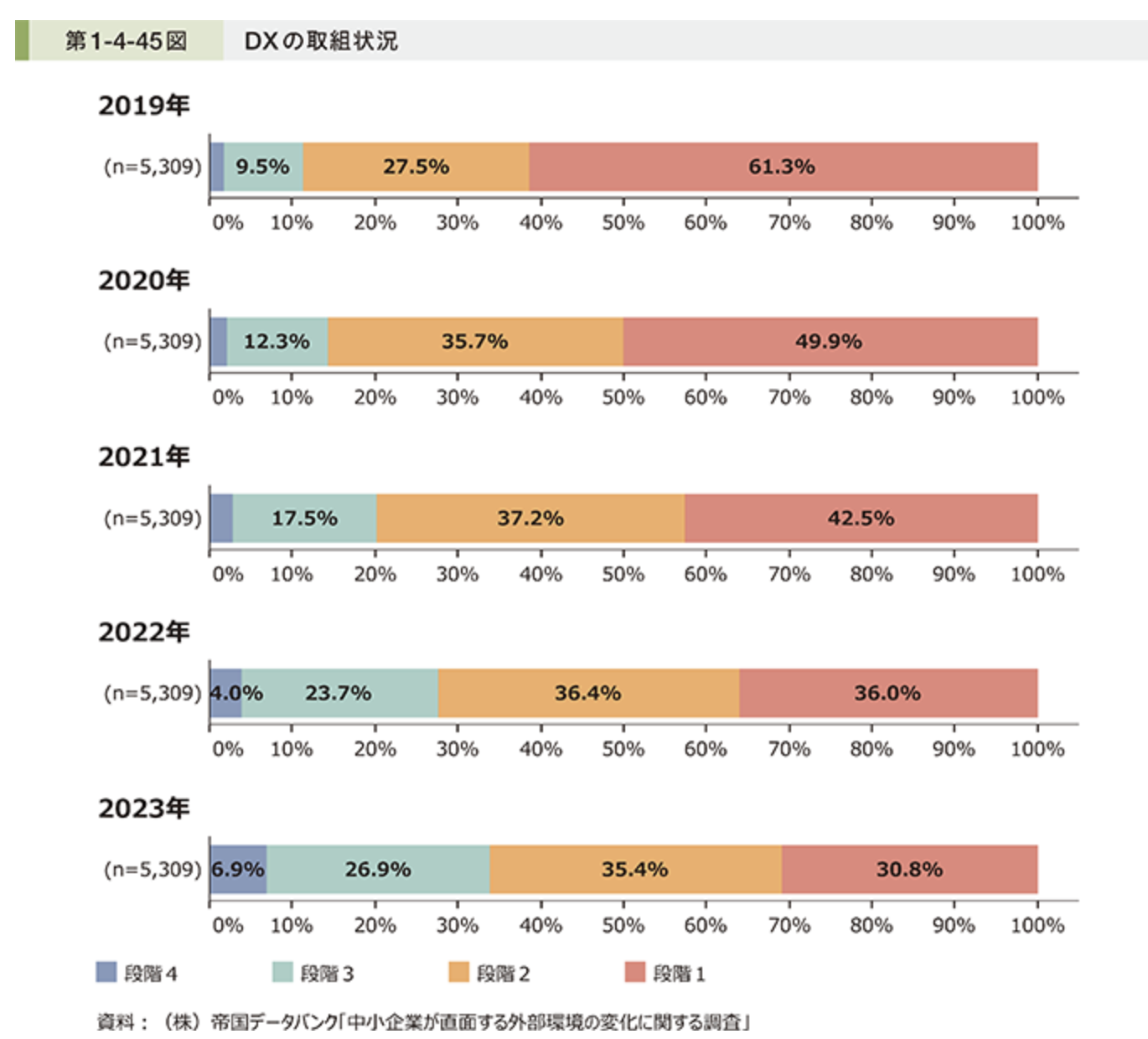

国内企業のDX推進の現在地

独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が発行した「DX白書2023」によると、日本企業でDXに取り組んでいる企業の割合は増加傾向にあり、全社戦略に基づき全社的にDXに取り組んでいる企業も増えています。

しかし、その一方で、「取り組みを始めたものの、成果が出ていない」と感じている企業も少なくありません。

特に、部分的なデジタルツールの導入にとどまり、ビジネスモデルの変革にまで至っていないケースが多く見られます。

多くの日本企業がDXの重要性を認識しつつも、本格的な変革にはまだ道半ばであるのが現状と言えるでしょう。

こちらは、中小企業庁が発表した中小企業のDX推進に関する最新の調査レポートです。合わせてご覧ください。 https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2024/chusho/b1_4_7.html

成功企業と停滞企業を分けるもの

DXが成功している企業と停滞している企業の間には、いくつかの明確な違いがあります。

成功企業の多くは、経営トップが強いリーダーシップを発揮し、明確なビジョンを全社に示しています。

DXを単なるIT部門の仕事と捉えず、経営戦略の中心に据えているのです。

また、失敗を恐れずに新しい挑戦を推奨する組織文化や、データに基づいて意思決定を行う文化が根付いています。

一方で、停滞している企業は、経営層の関与が薄く、現場任せになっている傾向があります。

また、部署間の連携が取れず、部分最適に陥ってしまっているケースも少なくありません。

DX推進で直面する具体的な課題とその解決策については、こちらの記事で詳しく解説しています。 合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/useful/dx-introduce-assignment/

DX推進で企業が直面する共通の課題

多くの企業がDX推進の過程で、共通の課題に直面します。

ここでは、特に代表的な3つの課題について解説します。

- DX推進を担う専門人材の不足

- 経営層のコミットメント不足とビジョンの欠如

- レガシーシステムが足かせとなる技術的負債

これらの課題をあらかじめ認識し、対策を講じることがDX成功の鍵となります。

それでは、1つずつ見ていきましょう。

DX推進を担う専門人材の不足

DXを推進するには、データサイエンティスト、AIエンジニア、UI/UXデザイナーなど、高度な専門知識を持つデジタル人材が不可欠です。

しかし、こうした人材は社会全体で不足しており、多くの企業で獲得競争が激化しています。

特に、事業内容とデジタル技術の両方を深く理解し、DXプロジェクトを牽引できるリーダー人材の確保は非常に困難です。

社外からの採用だけでなく、既存社員のスキルアップ(リスキリング)を通じて、社内でDX人材を育成していく視点が重要になります。

経営層のコミットメント不足とビジョンの欠如

DXは、組織全体を巻き込む大きな変革であり、経営層の強いリーダーシップがなければ成功しません。

しかし、経営層がDXの重要性を十分に理解せず、「DXはIT部門の仕事」といった姿勢でいると、全社的な協力が得られず、取り組みは頓挫してしまいます。

また、「何のためにDXをやるのか」という明確なビジョンや目的が欠如しているケースも多く見られます。

ビジョンがなければ、具体的な施策も場当たり的になり、大きな成果にはつながりません。

経営層がDXの目的を自らの言葉で語り、全社に浸透させることが不可欠です。

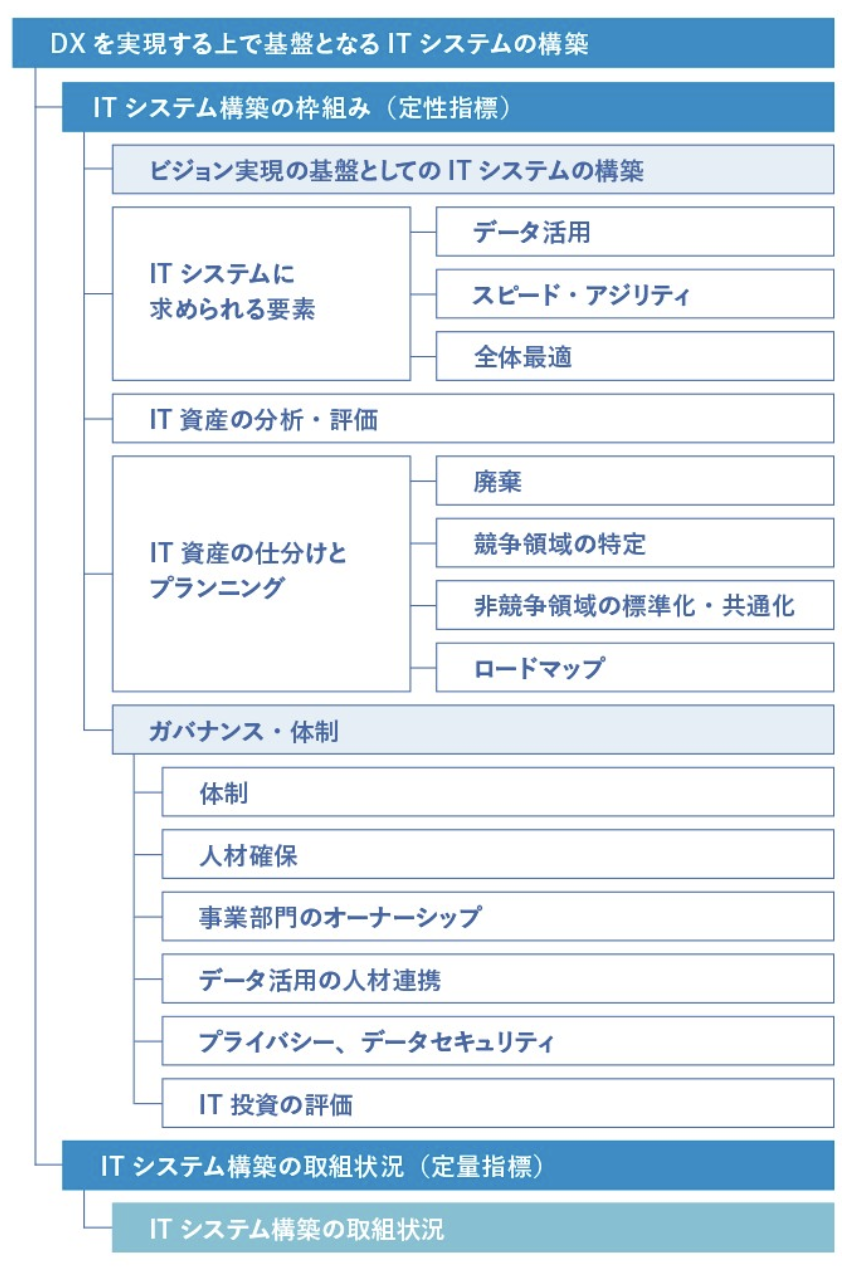

レガシーシステムが足かせとなる技術的負債

長年にわたって運用されてきた古い基幹システム(レガシーシステム)が、DX推進の大きな足かせとなることがあります。

これらのシステムは、ブラックボックス化していることが多く、改修や新しいシステムとの連携が非常に困難です。

また、各部署が個別にシステムを導入してきた結果、社内にデータが散在し、統合的なデータ活用ができない「データのサイロ化」も深刻な問題です。

これらの「技術的負債」を解消し、柔軟で拡張性の高いITインフラを再構築することが、DX推進の前提条件となります。

DX推進を成功させる企業の具体的な進め方

ここからは、DX推進を成功させるための具体的な進め方を4つのステップに分けて解説します。

- DXの目的とゴールを明確に設定する

- 経営層がリーダーシップを発揮しビジョンを共有する

- DX推進のための専門体制を構築する

- DX推進計画の立案・実行・改善(PDCA)を回す

これらのステップを確実に実行することで、DX推進の成功確率を大きく高めることができます。

それでは、1つずつ順に解説します。

DXの目的とゴールを明確に設定する

DX推進を始めるにあたり、最も重要なのが「何のためにDXを行うのか」という目的を明確にすることです。

「生産性を20%向上させる」「新たなデジタルサービスで売上10億円を目指す」など、経営課題と結びついた具体的で測定可能なゴール(KPI)を設定しましょう。

目的が曖昧なままでは、関係者の目線が揃わず、取り組みが迷走してしまいます。

自社が抱える課題は何か、DXによってどのような未来を実現したいのかを徹底的に議論し、全社で共有できる明確な目的とゴールを設定することが、全ての始まりとなります。

経営層がリーダーシップを発揮しビジョンを共有する

DXは全社的な変革活動であるため、経営層の強力なリーダーシップが不可欠です。

社長や担当役員がDX推進の最高責任者となり、その覚悟とビジョンを自らの言葉で繰り返し社内外に発信し続ける必要があります。

「なぜ今、DXが必要なのか」「DXによって会社をどう変えたいのか」というトップの想いが従業員に伝わることで、変革への協力体制が生まれ、組織の意識が変わっていきます。

経営層が率先してDXに関する学習を続け、常に先頭に立って旗を振り続ける姿勢が求められます。

DX推進のための専門体制を構築する

DXを実務レベルで推進するためには、専門の体制を構築することが重要です。

多くの企業では、情報システム部門だけでなく、経営企画、事業部門などからメンバーを集めた、部門横断型のDX推進チームを設置しています。

また、CIO(最高情報責任者)やCDO(最高デジタル責任者)といったDX推進の責任者を任命し、権限を委譲することも有効です。

このチームが中心となって、全社のDX戦略の立案、個別プロジェクトの管理、部門間の調整などを行い、変革を力強く牽引していきます。

DX推進計画の立案・実行・改善(PDCA)を回す

DX推進は、一度計画を立てて終わりではありません。

最初から完璧な計画を立てることは困難であり、むしろ小さな成功体験を積み重ねていくことが重要です。

まずは、成果が出やすく影響範囲の小さいテーマから着手する「スモールスタート」を心がけましょう。

そして、計画(Plan)、実行(Do)、評価(Check)、改善(Action)のPDCAサイクルを迅速に回し、試行錯誤の中から学びを得て、次の施策に活かしていくアジャイルなアプローチが求められます。

失敗を許容し、そこから学ぶ文化を醸成することも大切です。

こちらは、自社のDX推進の成熟度を診断できるIPA(情報処理推進機構)の「DX推進指標」の公式サイトです。合わせてご覧ください。 https://www.ipa.go.jp/digital/dx-suishin/about.html

成功するDX推進企業の共通ポイント

DXを成功させている企業には、いくつかの共通点が見られます。

ここでは、特に重要な4つのポイントを解説します。

- トップダウンでの強力な推進体制

- 経営戦略や事業ビジョンとDX戦略が連動している

- データドリブンな意思決定文化の醸成

- 内製化を意識した開発・運用体制

これらのポイントを自社の取り組みに採り入れることで、DXの成功確率を高めることができるでしょう。

トップダウンでの強力な推進体制

DXの成功企業に共通しているのは、経営トップが強い意志とリーダーシップを持ってDXを牽引している点です。

DXは既存の業務プロセスや組織構造の変革を伴うため、現場からの反発や部門間の対立が生じやすいものです。

こうした障壁を乗り越えるためには、トップが「DXは会社の未来を左右する最重要課題である」という明確なメッセージを発信し、予算や人材などのリソースを重点的に配分し、強力なトップダウンで変革を推進する体制が不可欠です。

経営戦略や事業ビジョンとDX戦略が連動している

成功企業では、DXが単なるIT戦略ではなく、経営戦略そのものとして位置づけられています。

「自社は将来どのような姿を目指すのか」という経営ビジョンや事業戦略があり、その実現手段としてDX戦略が明確に紐づいています。

例えば、「顧客に最高の体験を提供する」というビジョンがあれば、「そのために顧客データをどう活用し、どのようなデジタル接点を構築するか」というDX戦略が描かれます。

DXが目的化するのではなく、常に経営のゴールと連動していることが、ぶれない推進力につながります。

データドリブンな意思決定文化の醸成

DXの本質はデータ活用にあります。

成功している企業は、勘や経験だけに頼るのではなく、収集・分析した客観的なデータに基づいて意思決定を行う「データドリブン」な文化が組織全体に根付いています。

経営層から現場の社員まで、誰もが必要なデータにアクセスでき、それを活用して業務改善や新たな施策の立案を行うことが日常的になっています。

そのためには、データ分析基盤の整備はもちろん、全社員のデータリテラシーを向上させるための教育も重要となります。

内製化を意識した開発・運用体制

DXを推進する上で、外部のITベンダーの協力は不可欠ですが、全てを丸投げしていては、自社にノウハウが蓄積されず、変化への対応スピードも遅れてしまいます。

成功企業は、DXの企画やコアとなるシステムの開発・運用を自社で行う「内製化」を強く意識しています。

内製化によって、ビジネス環境の変化や顧客ニーズに対して、迅速かつ柔軟にシステムを改修できるようになります。

また、社内にデジタル人材が育つことで、さらなるDXのアイデアが生まれやすくなるという好循環も生まれます。

【製造業】DX推進企業の成功事例5選

ここからは、日本の主要産業である製造業におけるDX推進企業の成功事例を5社紹介します。

各社がどのようにデジタル技術を活用し、課題解決や新たな価値創造に取り組んでいるのかを見ていきましょう。

【トヨタ自動車】材料開発におけるDX

世界的な自動車メーカーであるトヨタ自動車は、材料開発の分野でDXを推進しています。

これまで勘や経験に頼ることが多かった材料開発において、AIやシミュレーション技術を活用する「マテリアルズ・インフォマティクス」を導入しました。

これにより、膨大な実験データをAIが解析し、新材料の最適な配合や構造を予測することが可能になりました。

結果として、開発期間の大幅な短縮とコスト削減を実現し、より高性能な自動車開発に貢献しています。

【日本たばこ産業】予測モデルを活用した費用対効果の実現

日本たばこ産業(JT)は、データ分析基盤を整備し、科学的な意思決定を推進しています。

特に、たばこ事業におけるマーケティング活動において、データに基づいた需要予測モデルを構築しました。

このモデルを活用することで、広告宣伝や販促活動の効果を事前に予測し、最も費用対効果の高い施策にリソースを集中させることが可能になりました。

勘や経験に頼った意思決定から脱却し、データドリブンなマーケティングDXを実現しています。

【島津製作所】データ活用人材の育成

分析・計測機器メーカーの島津製作所は、全社的なDX推進のために、データ活用人材の育成に力を入れています。

独自の育成プログラムを構築し、社員のデータリテラシー向上を図っています。

研修では、単にツールの使い方を教えるだけでなく、実際の業務課題をテーマにデータ分析を実践し、成果を発表する場を設けています。

こうした取り組みにより、各部署でデータを活用して業務改善を主導できる人材が育ち、組織全体のDX推進力が強化されています。

【パナソニック】データサイエンスによるサプライチェーンマネジメント

パナソニック コネクトでは、サプライチェーンマネジメント(SCM)の領域でDXを推進しています。

世界中に広がる複雑なサプライチェーンの情報を一元的に可視化し、AIを活用して需要予測や在庫最適化を行っています。

これにより、部品の欠品や製品の過剰在庫を防ぎ、市場の急な需要変動にも迅速に対応できる体制を構築しました。

データサイエンスを駆使してサプライチェーン全体の効率を最大化し、経営の安定化に貢献しています。

【ブリヂストン】遠隔モニタリングツールを活用した新サービス展開

タイヤメーカーのブリヂストンは、従来の「タイヤを売る」ビジネスモデルから、タイヤの利用価値を提供する「ソリューションビジネス」への転換を目指し、DXを推進しています。

トラックやバスなどの運送事業者向けに、タイヤに装着したセンサーで空気圧や温度を遠隔監視するサービスを提供しています。

これにより、燃費の改善やタイヤの寿命最大化、安全運行に貢献しています。

DXを通じて、モノ売りからコト売りへのビジネスモデル変革を実現した好例です。

【食品・飲食】DX推進企業の成功事例3選

次に、私たちの生活に身近な食品・飲食業界におけるDX推進企業の成功事例を3社紹介します。

品質管理や需要予測といった、この業界ならではの課題にデジタル技術がどのように活用されているのかに注目です。

【キリンビール】未来の需給をつくるMJプロジェクト

キリンビールは、AIを活用した需要予測システム「MJ(Mirai Jukyu)プロジェクト」を推進しています。

過去の出荷実績や天候、イベント情報など、様々なデータをAIが分析し、高精度な製品需要を予測します。

この予測に基づいて生産計画や在庫管理を最適化することで、機会損失の削減と過剰在庫の抑制を両立させています。

熟練者の経験と勘に頼っていた需給計画をデジタル化し、サプライチェーン全体の効率化を実現しました。

【キユーピー】原材料の不良品検知へのAI活用

マヨネーズでおなじみのキユーピーは、製造工程における品質管理にAIを導入しています。

特に、ベビーフードの原料であるジャガイモの不良品検知において、AIによる画像認識技術を活用しています。

ベルトコンベアを流れるジャガイモをカメラで撮影し、AIが傷や変色のあるものを瞬時に判別して取り除きます。

これにより、これまで人の目に頼っていた検品作業の精度とスピードが大幅に向上し、製品の安全性確保と生産性向上に貢献しています。

【ネスレ日本】外部データ活用によるマーケティングDX

ネスレ日本は、顧客理解を深めるために、自社が持つ購買データだけでなく、外部の様々なデータを活用したマーケティングDXを推進しています。

気象データやSNSの投稿データ、Webの検索トレンドデータなどを分析し、消費者のインサイトやニーズの変化を捉えています。

この分析結果を商品開発やプロモーション施策に活かすことで、顧客とのエンゲージメントを高めています。

外部データを積極的に取り入れ、より精度の高いマーケティングを実現している事例です。

【小売・EC】DX推進企業の成功事例4選

顧客との接点が重要となる小売・EC業界では、顧客体験の向上がDXの大きなテーマとなります。

ここでは、データ活用やOMO(Online Merges with Offline)を推進する4社の成功事例を紹介します。

【ニトリホールディングス】データ活用の内製化

家具・インテリア大手のニトリホールディングスは、「製造物流IT小売業」という独自のビジネスモデルを支えるため、データ活用の内製化を強力に推進しています。

自社でデータ分析基盤を構築し、約100名規模のデータ分析専門部署を設置しています。

商品開発から製造、物流、販売に至るまで、サプライチェーン全体のデータを分析し、需要予測や在庫最適化、店舗での最適な商品配置などに活用しています。

データを自社でコントロールすることで、迅速な意思決定と継続的な改善を実現しています。

【ピーチ・ジョン】ECリニューアルによるパーソナルな体験の実現

女性向け下着ブランドのピーチ・ジョンは、顧客一人ひとりに寄り添った体験を提供するため、ECサイトを全面的にリニューアルしました。

顧客の購買履歴や閲覧履歴、お気に入り登録などのデータを活用し、個々の顧客に最適化された商品レコメーションやコンテンツを表示するパーソナライゼーション機能を強化しました。

これにより、顧客は自分に合った商品を簡単に見つけられるようになり、顧客満足度と購入率の向上につながっています。

【資生堂ジャパン】ECとオウンドメディアを連携させた接客体験

化粧品大手の資生堂ジャパンは、自社のECサイト「ワタシプラス」とオウンドメディアを連携させ、オンライン上での新たな接客体験を創出しています。

オウンドメディアで美容に関する質の高いコンテンツを提供し、顧客の興味や関心を喚起します。

そして、記事内で紹介した商品をシームレスにECサイトで購入できる導線を設けることで、購買意欲を高めています。

コンテンツを通じて顧客との関係を深め、購買につなげるコンテンツマーケティングDXの成功事例です。

【バロックジャパンリミテッド】OMO推進のためのマーケティングDX

「MOUSSY」などのアパレルブランドを展開するバロックジャパンリミテッドは、オンラインとオフラインを融合させるOMO(Online Merges with Offline)戦略を推進しています。

店舗とECサイトの顧客IDを統合し、どちらを利用しても一貫したサービスを受けられるようにしました。

また、店舗スタッフが自身のSNSで商品をコーディネートして紹介し、そこからECサイトへ送客する「スタッフコマース」にも力を入れています。

デジタルを活用して店舗スタッフの価値を最大化し、新たな顧客接点を生み出しています。

【金融】DX推進企業の成功事例5選

規制が多く、伝統的な体質が強いと言われる金融業界でも、DXの波は急速に広がっています。

顧客サービスの向上から業務効率化、新たな金融サービスの創出まで、5社の先進的な事例を紹介します。

【りそなホールディングス】内製化による地方創生とLLMプロジェクト

りそなホールディングスは、DXの内製化を強力に推進しています。

200名以上のデジタル人材を育成・採用し、自社でアプリケーション開発やデータ分析を行っています。

その一環として、地域の企業や自治体が抱える課題をデジタルで解決する地方創生プロジェクトにも取り組んでいます。

また、大規模言語モデル(LLM)を活用して、行員の業務を支援するシステムの開発を進めるなど、最先端技術の活用にも積極的です。

【静岡銀行】データ利活用施策・人材育成・環境構築の並行展開

静岡銀行は、データ利活用をDXの中核に据え、「施策」「人材育成」「環境構築」の3つを同時に推進しています。

顧客データ分析に基づいた金融商品の提案や、地域の企業に対する経営支援など、具体的なデータ利活用施策を次々と実行しています。

同時に、全行員向けのデータリテラシー研修や専門人材の育成、データ分析基盤の整備にも力を入れており、三位一体でデータドリブンな組織への変革を進めています。

【ゆうちょ銀行】データ分析専門組織の立ち上げと人材育成

ゆうちょ銀行は、膨大な顧客データを活用するため、データ分析を専門に行う組織を立ち上げました。

この組織が中心となり、マーケティングの高度化や新サービスの開発、リスク管理など、様々な領域でデータ分析プロジェクトを推進しています。

また、行員のデータ分析スキル向上のための育成プログラムにも力を入れており、ビジネス部門の社員が自らデータを分析し、業務に活かせる文化の醸成を目指しています。

【ビューカード】DX内製化による顧客・従業員体験の向上

JR東日本グループのビューカードは、顧客体験(CX)と従業員体験(EX)の両方を向上させることを目指し、DXの内製化を進めています。

顧客向けには、スマートフォンアプリの機能拡充や、利用データに基づいたパーソナライズドサービスの提供を行っています。

従業員向けには、RPAによる業務自動化やペーパーレス化を進め、業務効率化を図っています。

内製化により、変化に迅速に対応できるアジャイルな開発体制を構築しています。

【東海東京フィナンシャル・ホールディングス】ブロックチェーンによる金融商品の新形態

東海東京フィナンシャル・ホールディングスは、ブロックチェーン技術を活用したデジタル証券「セキュリティトークン」の発行・管理プラットフォームを構築しました。

これにより、これまで証券化が難しかった不動産やアート作品などを小口化し、多くの投資家が売買できるようになりました。

ブロックチェーンという最先端技術を活用し、金融商品の新たな形態を創出することで、新しい投資市場の開拓を目指しています。

【物流・運輸】DX推進企業の成功事例3選

物流・運輸業界は、「2024年問題」に直面し、生産性向上が急務となっています。

ここでは、デジタル技術を活用して業務効率化や新たなサービス創出に取り組む3社の事例を紹介します。

【伊藤忠商事】自動発注による流通DXの推進

総合商社の伊藤忠商事は、ファミリーマートと共に、AIを活用した自動発注システムを開発・導入しました。

過去の販売実績や天候、地域のイベント情報などのデータをAIが分析し、店舗ごとの最適な発注量を自動で算出します。

これにより、店舗スタッフの発注業務にかかる時間を大幅に削減するとともに、食品ロスの削減と販売機会の最大化に貢献しています。

データとAIを活用して、流通サプライチェーン全体の最適化を目指す取り組みです。

【ヤマト運輸】会員制ポータルサイトを通じたデジタルマーケティング

ヤマト運輸は、個人向け会員サービス「クロネコメンバーズ」のポータルサイトを基盤としたデジタルマーケティングを強化しています。

会員の荷物の利用履歴やWebサイトの行動履歴を分析し、一人ひとりのニーズに合わせたサービスや情報を提供しています。

例えば、荷物の受け取り場所をコンビニや宅配ロッカーに変更できるサービスを案内するなど、利便性を高めることで顧客との関係性を強化し、再配達の削減にもつなげています。

【JR九州】DX戦略を支える顧客分析基盤の刷新

JR九州は、鉄道事業だけでなく、不動産やホテル、小売など多角的な事業を展開しています。

これらの事業で個別に管理されていた顧客データを統合し、一元的に分析できる顧客分析基盤(CDP)を新たに構築しました。

この基盤を活用して、顧客の利用状況を横断的に分析し、よりパーソナライズされたサービスの提供を目指しています。

例えば、鉄道の利用客に駅ビルの店舗クーポンを配信するなど、グループ全体の相乗効果を生み出すDX戦略を推進しています。

【IT・通信】DX推進企業の成功事例3選

IT・通信業界は、DXを支える技術を提供する側であると同時に、自らの事業においてもDXを積極的に推進しています。

ここでは、膨大なデータを活用して社会課題の解決や新サービス創出に取り組む3社の事例を紹介します。

【ヤフー】マルチ・ビッグデータ活用とデータ外販サービス

ヤフー(LINEヤフー)は、検索、ニュース、ECなど多岐にわたるサービスから得られる膨大なマルチ・ビッグデータを保有しています。

このデータをAIで解析し、サービスの改善や広告の最適化、新たなサービスの開発に活用しています。

さらに、これらのデータを統計情報として匿名加工し、企業のマーケティング活動や自治体の政策立案などを支援するデータソリューション事業も展開しています。

自社の強みであるデータを最大限に活用し、事業を多角化している事例です。

【ソフトバンク】社会インフラ課題をデータで解決する新サービス

ソフトバンクは、通信事業で培った技術とデータを活用し、様々な社会課題の解決に取り組んでいます。

例えば、携帯電話の位置情報データを活用して人流を分析し、都市計画や防災計画、観光振興などに役立てるサービスを提供しています。

また、IoTセンサーで収集したデータを活用して、スマート農業やインフラの老朽化対策、見守りサービスなど、多岐にわたる分野でDXソリューションを展開しています。

通信インフラを基盤に、社会全体のDXを推進しています。

【KDDI】全社的なDX推進体制の構築

KDDIは、全社一丸となってDXを推進するための体制を構築しています。

「KDDI DX University」という社内大学を設立し、全社員を対象にDXリテラシー教育や専門人材の育成を行っています。

また、各事業部門にDX推進担当者を配置し、現場主導での業務改善や新サービス開発を促進しています。

自社の通信事業のDXはもちろん、法人顧客に対しては、5GやIoT、AIなどの技術を活用したDX支援サービスも提供しており、社会全体のDXに貢献しています。

【建設・不動産】DX推進企業の成功事例3選

人手不足や技術継承が課題となっている建設・不動産業界でも、DXによる生産性向上の取り組みが進んでいます。

ここでは、設計から施工、管理、販売に至るまで、様々なプロセスでデジタル技術を活用する3社の事例を紹介します。

【清水建設】ものづくりをデジタルで支えスマートシティを実現

大手ゼネコンの清水建設は、「ものづくりをデジタルで支える」をスローガンに、設計・施工プロセスのDXを推進しています。

BIM(Building Information Modeling)を活用して建物の3次元モデルを作成し、設計から施工、維持管理まで一貫してデータを活用しています。

また、建設現場では、ドローンによる測量や建設機械の自動運転、IoTによる安全管理などを導入し、生産性と安全性を向上させています。

将来的には、これらの技術を都市全体に応用するスマートシティの実現を目指しています。

【野村不動産ソリューションズ】Webサイトのパーソナライズ高度化

不動産仲介などを手掛ける野村不動産ソリューションズは、自社が運営する不動産情報サイト「ノムコム」のパーソナライゼーションを高度化しています。

顧客の閲覧履歴や検索条件、問い合わせ履歴などの行動データをAIが分析し、一人ひとりの興味や関心に合わせたおすすめ物件を自動で表示します。

顧客は膨大な情報の中から自分に合った物件を効率的に探せるようになり、顧客体験の向上と成約率のアップにつながっています。

【大東建託】画像の分類・登録作業の自動化による工数削減

賃貸住宅最大手の大東建託は、AIを活用して業務効率化を実現しています。

管理物件の修繕依頼があった際に、顧客から送られてくる室内の損傷箇所の画像をAIが自動で分類し、データベースに登録するシステムを開発しました。

以前は、担当者が一枚一枚画像を確認し、手作業で分類・登録していましたが、この作業を自動化することで、年間数千時間に及ぶ工数削減に成功しました。

AIを得意な画像認識の領域で活用し、大きな業務効率化を達成した事例です。

【医療・製薬】DX推進企業の成功事例2選

高度な専門性と厳格な規制が求められる医療・製薬業界でも、AIやデータを活用したDXが始まっています。

ここでは、最先端の技術を医療現場や研究開発に応用する2つの事例を紹介します。

【昭和大学】マルチモーダルAIと歯科医療の連携

昭和大学歯科病院では、複数の異なる情報(モーダル)を統合的に扱う「マルチモーダルAI」を歯科医療に応用する研究開発を進めています。

レントゲン画像、口腔内写真、電子カルテのテキスト情報など、様々な種類のデータをAIが統合的に分析し、診断の支援や治療計画の立案に役立てます。

これにより、医師の診断精度を向上させるとともに、経験の浅い歯科医師のスキルアップを支援することを目指しています。

医療の質の向上にAIが貢献する可能性を示しています。

【ノバルティスファーマ】各部署へのデータ分析エバンジェリスト育成

スイスに本社を置く製薬企業ノバルティスファーマの日本法人は、データドリブンな組織文化を醸成するため、人材育成に力を入れています。

各部署からデータ活用に関心のある社員を選出し、「データ分析エバンジェリスト」として育成するプログラムを実施しています。

エバンジェリストは、データ分析の専門スキルを習得し、自部署に戻ってデータ活用の重要性を広め、具体的な分析プロジェクトを推進する役割を担います。

専門部署だけでなく、全部署にデータ活用の核となる人材を配置することで、全社的なDXを加速させています。

【その他】DX推進企業の成功事例2選

最後に、インフラや海運といった、これまで紹介したカテゴリー以外の業界でDXを推進する2社の事例を紹介します。

業界特有の課題に対し、デジタル技術を用いてどのように取り組んでいるのかを見ていきましょう。

【東京電力エナジーパートナー】事業部とDX推進部門の連携体制

電力小売事業を担う東京電力エナジーパートナーは、DXを迅速に進めるため、事業部門とDX推進部門が密に連携する体制を構築しています。

各事業部門にDXの専門知識を持つ人材を配置し、現場の課題やニーズを直接吸い上げています。

そして、DX推進部門が技術的な支援を行い、共同でソリューションの開発や導入を進めます。

現場とIT部門が一体となることで、実用性の高いDX施策をスピーディーに実行できる体制を築いています。

【日本郵船】データセンターや業務アプリケーションにおける“持たないIT”

大手海運会社の日本郵船は、「持たないIT」をコンセプトに、ITインフラのクラウド化を推進しています。

自社でデータセンターやサーバーを保有・管理するのではなく、クラウドサービスを最大限に活用しています。

これにより、ITインフラの運用・保守にかかるコストと人員を削減できるだけでなく、ビジネス環境の変化に応じてシステムを柔軟に拡張・縮小することが可能になります。

また、世界中の拠点から安全にデータへアクセスできるようになり、グローバルな事業展開を支えています。

他にも多数のDX成功事例を知りたい方は、こちらの記事で業界別の事例を40選ご紹介しています。 合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/useful/dx-introduce-case/

DX推進を担う人材を企業で育成する方法

DX推進の成否は、それを担う人材がいるかどうかにかかっています。

ここでは、社内でDX人材を育成するための3つの具体的な方法について解説します。

- DXスキルを可視化・診断する

- 全社員向けのリテラシー向上研修

- 実践的なスキルを学ぶ専門研修

これらの方法を組み合わせ、計画的に人材育成を進めることが重要です。

DXスキルを可視化・診断する

人材育成を始める前に、まずは現状を把握することが重要です。

経済産業省が策定した「デジタルスキル標準」などのフレームワークを活用し、社員一人ひとりが現在どのようなデジタルスキルを持っているのか、そしてDX推進のためにどのようなスキルが不足しているのかを可視化・診断します。

これにより、全社的に強化すべきスキル領域が明確になり、効果的な研修計画を立てることができます。

個々の社員にとっても、自身の強みやキャリアパスを考える良い機会となります。

全社員向けのリテラシー向上研修

DXは、一部の専門部署だけが進めるものではありません。

全社員がDXの重要性を理解し、デジタル技術を自分ごととして捉え、日常業務に活用しようとする意識を持つことが不可欠です。

そのためには、役職や職種に関わらず、全社員を対象としたDXリテラシー研修を実施することが有効です。

DXの基本的な概念、AIやデータサイエンスの基礎知識、自社のDX戦略などを学ぶ機会を提供し、組織全体のDXに対する意識レベルを底上げします。

実践的なスキルを学ぶ専門研修

リテラシー向上のための基礎研修と並行して、DXを実際に推進する中核人材を育成するための専門研修も必要です。

データサイエンティストやAIエンジニア、クラウド技術者など、目指す人材像に応じて専門的なカリキュラムを用意します。

座学だけでなく、実際の業務データを使った分析演習や、小規模なシステム開発プロジェクトを経験させるOJT(On-the-Job Training)など、実践的な学習機会を設けることがスキルの定着につながります。

外部の研修サービスやオンライン学習プラットフォームを積極的に活用することも有効な手段です。

あなたの会社は大丈夫?DXで“沈む企業”と“飛躍する企業”の境界線

デジタルトランスフォーメーション(DX)の波が押し寄せる中、多くの企業がその推進に乗り出しています。しかし、その取り組みが本当に会社の成長につながっていますか?実は、進め方を間違えると、DXは単なるコストとなり、企業の競争力を奪うことにもなりかねません。経済産業省が警鐘を鳴らす「2025年の崖」という未来予測は、そのリスクを明確に示しています。一方で、成功企業はDXを経営戦略の中核に据え、飛躍的な成長を遂げています。この記事では、「沈む企業」と「飛躍する企業」の決定的な違いを、公的データと具体的なポイントを交えて解説します。

【警告】あなたの会社を蝕む「名ばかりDX」の罠

「とりあえずツールを導入したからDXは大丈夫」——。もしそう考えているなら、それは危険な兆候かもしれません。多くの企業が直面する「DXの罠」は、気づかぬうちに経営を蝕んでいきます。経済産業省のレポートによれば、多くの企業が抱えるレガシーシステムが刷新されなければ、2025年以降、最大で年間12兆円の経済損失が生じる可能性があるとされています。これが「2025年の崖」です。この状態が続くと、次のようなリスクが顕在化します。

競争力の低下:市場や顧客ニーズの変化に迅速に対応できず、競合他社に遅れをとる。

コストの増大:古いシステムの維持管理費が高騰し、新たな投資への足かせとなる。

人材の流出:時代遅れの環境では優秀なデジタル人材を惹きつけられず、育成も進まない。

部分的なデジタル化に終始し、経営層のコミットメントが不足していると、DXは本来の目的を見失い、企業を衰退へと導いてしまうのです。

引用元:

経済産業省「DXレポート~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~」(2018年)

独立行政法人情報処理推進機構(IPA)「DX白書2023」

【実践】DXを成功に導く3つの羅針盤

では、「飛躍する企業」はDXをどのように捉え、推進しているのでしょうか。彼らはDXを単なるIT化ではなく、「企業変革そのもの」として位置づけています。誰でも今日から意識できる、3つの成功の羅針盤をご紹介します。

羅針盤①:経営トップがDXの「船長」になる

成功する企業では、必ず経営トップがDXの旗を振り、明確なビジョンを示しています。DXは全社を巻き込む変革であり、部門間の利害調整や既存プロセスの変更には痛みを伴います。これを乗り越えるには、トップが「なぜDXが必要なのか」「会社をどう変えたいのか」を自らの言葉で語り、強力なリーダーシップで推進することが不可欠です。DXをIT部門任せにせず、経営戦略の最優先課題として取り組む覚悟が求められます。

羅針盤②:経営戦略とDX戦略を「一枚の地図」に描く

DXは目的ではなく、あくまで経営目標を達成するための手段です。「顧客満足度を向上させる」「新たな収益源を創出する」といった経営戦略や事業ビジョンをまず描き、それを実現するために「どのようなデータやデジタル技術を活用するか」というDX戦略を連動させます。DXが経営のゴールと紐づいて初めて、投資の優先順位が明確になり、全社の取り組みに一貫性が生まれます。

羅針盤③:「勘と経験」から「データ」で舵を取る文化を築く

飛躍する企業は、経験や勘だけに頼らず、データに基づいた意思決定(データドリブン)が組織文化として根付いています。経営層から現場社員まで、必要なデータにアクセスし、それを活用して業務改善や施策立案を行うことが日常になっています。そのためには、データ分析基盤を整備するだけでなく、全社員のデータリテラシーを高める教育への投資も欠かせません。データという客観的な羅針盤を持つことで、変化の激しい時代でも正しい航路を進むことができるのです。

まとめ

企業は労働力不足や市場の変化といった課題を抱える中で、DXの推進が事業を継続し、成長させるための鍵となっています。

しかし、実際には「どこから手を付ければいいかわからない」「社内にAIリテラシーを持つ人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhubです。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。