「中小企業でDXを進めたいけど、何から手をつければいいかわからない…」

「他の会社がどうやってDXに成功しているのか、具体的な事例が知りたい」

こういった悩みを持っている経営者や担当者の方も多いのではないでしょうか?

本記事では、業界別に中小企業のDX成功事例を10個厳選して紹介するとともに、多くの企業が直面する共通の課題や、成功事例から見えてきた5つの共通ポイントを徹底解説します。

この記事を最後まで読めば、自社でDXを推進するための具体的なステップや成功の秘訣が明確になります。ぜひ、自社のDX戦略の参考にしてください。

DX成功事例(中小企業)の前に知っておきたいDXの基礎知識

成功事例を見る前に、まずはDX(デジタルトランスフォーメーション)の基本的な知識について正しく理解しておくことが重要です。

DXとは何か、なぜ今中小企業に必要なのか、そして多くの企業が陥りがちな誤解について解説します。

この基礎知識が、成功事例をより深く理解するための土台となります。

DXとは?単なるデジタル化との違い

DXとは、単に業務をデジタルツールに置き換える「デジタル化」とは一線を画す概念です。

デジタル化が既存の業務プロセスを効率化すること(守りのDX)を指すのに対し、DXはデジタル技術を駆使して、ビジネスモデルそのものや組織、企業文化を変革し、新たな価値を創出すること(攻めのDX)を目指します。

例えば、紙の請求書を電子化するのは「デジタル化」です。

一方で、その電子化されたデータを分析し、新たな顧客サービスの開発や経営判断に活かすことで、企業の競争優位性を確立するのが「DX」です。

この違いを理解することが、DX成功の第一歩となります。

なぜ今、中小企業にDXが必要なのか

現在、多くの中小企業が人手不足や後継者問題、市場の変化といった課題に直面しています。

DXは、これらの課題を解決し、企業が持続的に成長するための鍵となります。

例えば、RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)を導入して定型業務を自動化すれば、限られた人材をより付加価値の高い業務に集中させることができます。

また、オンライン販売チャネルを構築することで、新たな顧客層を獲得し、商圏を全国、さらには世界へと広げることも可能です。

変化の激しい時代において、DXはもはや大企業だけのものではありません。

むしろ、経営の舵取りを柔軟に行える中小企業こそ、DXによって大きな成長を遂げるポテンシャルを秘めているのです。

中小企業がDXで陥りがちな誤解

中小企業がDXを進める上で、よくある誤解がいくつか存在します。

一つ目は、「高価なツールを導入すればDXが達成できる」という考えです。

DXの本質はツールの導入ではなく、それを使ってビジネスをどう変革するかです。目的が不明確なままツールを導入しても、宝の持ち腐れになりかねません。

二つ目は、「DXはIT部門や特定の担当者に任せれば良い」という誤解です。

DXは全社を巻き込んだ改革活動であり、経営トップの強いリーダーシップと、全部門の協力が不可欠です。

現場の業務を理解しないままトップダウンで進めると、実態にそぐわないシステムが導入され、使われなくなってしまうケースも少なくありません。

これらの誤解を避け、全社一丸となって取り組む姿勢が成功の前提となります。

こちらはDXによる業務効率化ガイドについて解説した記事です。 合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/useful/dx-business-efficiency-improvement/

多くのDX成功事例(中小企業)が乗り越えた共通の課題

華々しいDX成功事例の裏側で、多くの企業が共通の課題や壁に直面しています。

ここでは、代表的な4つの課題について解説します。

これらの課題を事前に把握しておくことで、自社でDXを推進する際の対策を立てやすくなります。

IT人材の不足と知識・理解度の低さ

多くの中小企業にとって、DXを推進できる専門的なIT人材の確保は大きな課題です。

大企業に比べて採用競争で不利になりがちな上、社内の既存社員だけで対応しようとしても、最新のデジタル技術に関する知識やノウハウが不足しているケースが少なくありません。

また、経営層や管理職のDXに対する理解が不足していると、DXの重要性が社内に浸透せず、推進の妨げになることもあります。

全社的にデジタルリテラシーを高めていくための教育や、外部の専門家をうまく活用する視点が求められます。

予算の確保が難しい

DXの推進には、ツールの導入やシステム開発、人材育成など、ある程度の初期投資が必要です。

しかし、中小企業においては、日々の運転資金で手一杯で、将来への投資となるDXにまで予算を回す余裕がないという現実があります。

また、DXはすぐに成果が出るとは限らず、投資対効果(ROI)を明確に示しにくいため、経営層から予算確保の承認を得るのが難しいという側面もあります。

国や自治体が提供する補助金や助成金を活用したり、スモールスタートで小さく成果を出しながら段階的に投資を拡大していくといった工夫が重要になります。

変化を嫌う既存の企業文化

長年慣れ親しんだ業務プロセスを変えることに対して、現場の社員から抵抗感が示されることは少なくありません。

「新しいツールを覚えるのが面倒」「今までのやり方で問題ない」といった声は、DX推進の大きな障壁となります。

こうした変化への抵抗を乗り越えるためには、なぜDXが必要なのか、それによって業務がどう楽になるのか、会社にどんなメリットがあるのかを丁寧に説明し、現場の理解と協力を得ることが不可欠です。

一方的に変革を押し付けるのではなく、現場の意見を吸い上げながら進める姿勢が求められます。

DX推進の目的が不明確

「競合他社がやっているから」「世の中の流れだから」といった曖昧な理由でDXを始めてしまうと、途中で方向性がブレてしまい、結局何も成果が出ないまま終わってしまうことがあります。

これは、「DXの目的化」と呼ばれる典型的な失敗パターンです。

DXはあくまで手段であり、目的ではありません。

「生産性を30%向上させる」「新規顧客を20%増やす」「顧客満足度を15%高める」といったように、DXを通じて何を達成したいのか、具体的で明確な目的を設定することが極めて重要です。

その目的が社内全体で共有されていれば、一貫性のある取り組みが可能になります。

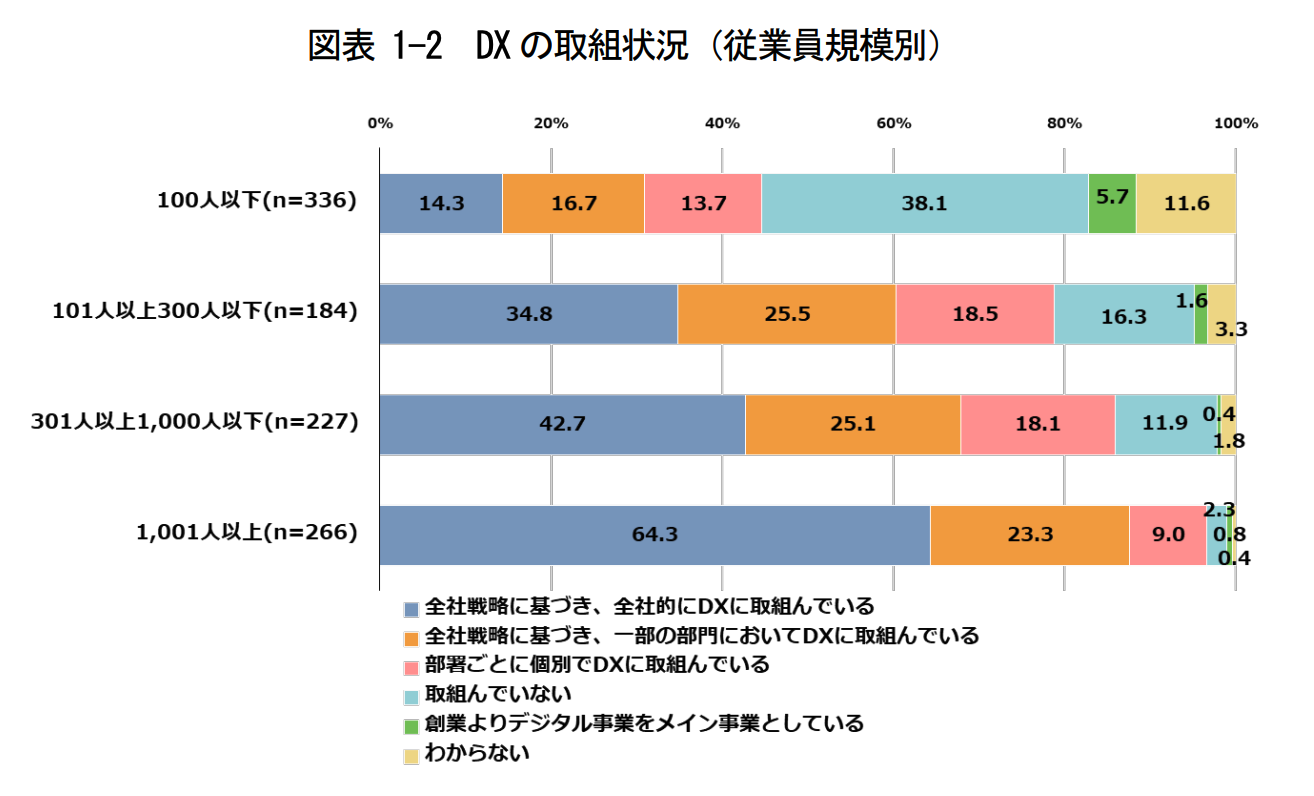

こちらはIPA(情報処理推進機構)による国内企業のDX動向に関する最新の調査レポートです。合わせてご覧ください。 https://www.ipa.go.jp/digital/chousa/dx-trend/eid2eo0000002cs5-att/dx-trend-2024.pdf

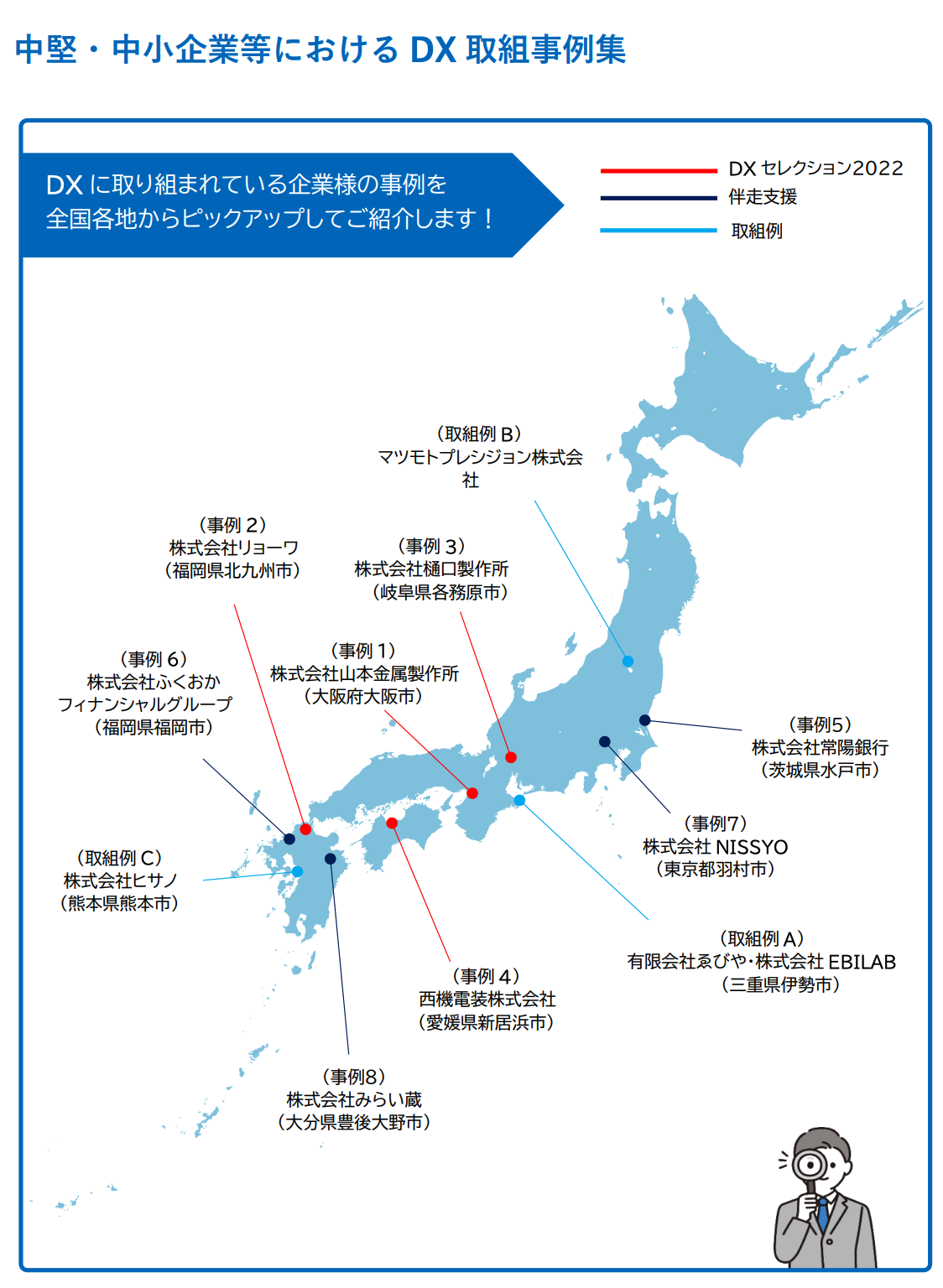

【業界別】参考にしたい中小企業のDX成功事例10選

ここからは、中小企業がDXによってどのように課題を解決し、成長を遂げたのか、業界別の具体的な成功事例を10社ご紹介します。

自社の業界に近い事例や、抱えている課題が似ている事例を参考に、DX推進のヒントを見つけてください。

【製造業】株式会社木幡計器製作所:IoT活用で生産性を向上

圧力計の製造・販売を手掛ける株式会社木幡計器製作所は、主力製品である圧力計にIoT技術を組み合わせ、遠隔で圧力監視ができるシステムを開発しました。

これにより、従来は顧客先へ訪問して行っていた点検作業を自社で一元管理できるようになり、業務効率が大幅に向上しました。

さらに、このシステムを「サブスクリプション型」のサービスとして提供することで、製品の売り切りモデルから脱却し、安定的な収益源を確保することにも成功しました。

まさに、既存事業の強みを活かして新たなビジネスモデルを創出したDXの成功事例と言えます。

【製造業】日進工業株式会社:オンラインでの情報発信で新規顧客獲得

精密部品加工を手掛ける日進工業株式会社は、職人の高い技術力を社外にアピールできていないという課題を抱えていました。

そこで、自社の技術を紹介する動画コンテンツを制作し、YouTubeや公式サイトで積極的に情報発信を開始しました。

その結果、動画を見た企業からの問い合わせが急増し、これまで取引のなかった大手企業との新規契約にも繋がりました。

デジタルツールを活用して自社の強みを可視化し、新たな販路開拓に成功した好例です。

営業活動をデジタル化することで、商圏を大きく広げることに成功しました。

【飲食業】A社:AI来客予測ツールで食品ロス削減と売上向上

複数の飲食店を展開するA社は、日々の来客数の変動が激しく、食材の適切な発注量を見極めることが難しいという課題を抱えていました。

食材の廃棄による損失(食品ロス)と、品切れによる機会損失が経営を圧迫していました。

そこで、過去の売上データや天候、周辺イベントなどの情報を基に、AIが来客数を予測するツールを導入しました。

この予測に基づいて発注や人員配置を最適化した結果、食品ロスを大幅に削減するとともに、品切れによる機会損失も減らすことに成功し、売上と利益率の向上を実現しました。

【サービス業】株式会社陣屋:自社開発システムで業務効率化とおもてなし向上

神奈川県の老舗旅館である株式会社陣屋は、顧客情報の管理や予約対応、従業員間の情報共有などを一元化する業務システムを自社で開発しました。

これにより、従業員は顧客の好みや過去の利用履歴などをリアルタイムで把握できるようになり、より質の高い「おもてなし」を提供できるようになりました。

また、報告書作成などの事務作業が自動化されたことで、従業員は接客業務により多くの時間を割けるようになりました。

この成功を受けて、開発したシステムを他の宿泊施設にも販売し、IT事業という新たな収益の柱を確立しています。

【サービス業】B社:紙ベースの業務をデジタル化し生産性向上

コンサルティングサービスを提供するB社では、契約書や請求書、各種申請書類などが紙ベースで運用されており、書類の作成、承認、保管に多くの時間とコストがかかっていました。

また、テレワークの導入も進まない一因となっていました。

そこで、クラウド型のワークフローシステムや電子契約サービスを導入し、徹底的なペーパーレス化を推進しました。

これにより、承認プロセスが迅速化され、書類の印刷や郵送にかかるコストも削減されました。

場所を選ばずに業務ができるようになったことで、従業員の柔軟な働き方も実現し、生産性向上に繋がっています。

【小売業】株式会社ヒサノ:ECサイトと実店舗の連携で顧客体験を向上

衣料品販売を手掛ける株式会社ヒサノは、ECサイトと複数の実店舗を運営していましたが、在庫情報や顧客情報がそれぞれ独立して管理されているという課題がありました。

そのため、ECサイトで購入した商品の店舗受け取りや、店舗の在庫をECサイトで確認するといった顧客のニーズに対応できていませんでした。

そこで、在庫情報と顧客情報を一元管理するシステムを導入しました。

これにより、オンラインとオフラインを連携させたシームレスな購買体験(OMO)の提供が可能となり、顧客満足度とリピート率の向上に大きく貢献しました。

【運送業】トヨタレンタリース兵庫:RPA導入で事務作業を自動化

レンタカー事業を展開するトヨタレンタリース兵庫では、予約受付や日報作成、売上集計といった定型的な事務作業に多くの人手と時間が割かれていました。

これらの業務を効率化し、従業員がより顧客対応に集中できる環境を作ることが課題でした。

そこで、PC上の定型作業を自動化するRPAツールを導入しました。

データの入力や転記、集計といった作業をロボットが代行することで、事務作業にかかる時間を大幅に削減することに成功しました。

人的ミスも減り、業務品質の向上にも繋がっています。

【農業】株式会社アグリノート:データ活用で勘と経験に頼らない農業を実現

農業分野では、長年の勘と経験に頼った栽培が主流でしたが、後継者不足や技術継承が課題となっていました。

株式会社アグリノートは、農作業の記録や圃場の状況、生育データなどをスマートフォンやタブレットで簡単に記録・管理できるクラウドサービスを開発しました。

これにより、農家はデータを基にした客観的な分析や栽培計画の立案が可能となり、生産性の向上と品質の安定化を実現しました。

熟練者のノウハウをデータとして蓄積・共有できるため、若手への技術継承もスムーズに進むようになりました。

【建設業】C社:ドローンやICT建機で現場の安全と効率を両立

建設業を営むC社は、深刻な人手不足と、現場作業における安全性の確保という二つの大きな課題に直面していました。

特に、高所での測量や危険な場所での作業は、常に事故のリスクと隣り合わせでした。

そこで、ドローンを活用した測量や、GPSで自動制御されるICT建機を導入しました。

ドローン測量により、危険な場所に立ち入ることなく、短時間で正確な地形データを取得できるようになりました。

また、ICT建機は作業を半自動化できるため、オペレーターの負担を軽減し、施工精度を高めることにも繋がり、安全と効率の両立を実現しました。

【卸売業】D社:受発注システム導入で取引先との連携を強化

食品卸売業を営むD社では、取引先からの発注を電話やFAXで受け付けており、聞き間違いや入力ミス、対応の重複といった問題が頻発していました。

また、受注処理に多くの時間を要し、従業員の大きな負担となっていました。

そこで、Web上で24時間いつでも発注できるBtoB向けの受発注システムを導入しました。

これにより、受注業務が自動化され、従業員の負担が大幅に軽減されるとともに、人的ミスもなくなりました。

取引先にとっても、時間や場所を問わず発注できる利便性から顧客満足度が向上し、関係強化に繋がっています。

こちらは経済産業省が選定した中小企業のDX優良事例集「DXセレクション」の公式サイトです。合わせてご覧ください。 https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/dx-selection/dx-selection.html

DX成功事例(中小企業)の裏に隠された失敗事例から学ぶ教訓

成功事例から学ぶことは多いですが、同様に失敗事例から教訓を得ることもDXを成功に導くためには非常に重要です。

ここでは、中小企業が陥りがちな3つの失敗パターンを紹介します。同じ轍を踏まないよう、ぜひ参考にしてください。

現場の意見を無視してシステム導入し形骸化

経営層がトップダウンで最新のシステムを導入したものの、現場の業務フローに合っていなかったり、操作が複雑すぎたりして、結局誰にも使われずに形骸化してしまうケースです。

これは、DXの目的が「ツールの導入」そのものになってしまい、現場の課題解決という視点が欠けているために起こります。

導入前に現場のヒアリングを十分に行い、実際にツールを使う従業員の意見を取り入れながら、本当に必要な機能は何かを慎重に検討することが重要です。

また、導入後も定期的にフィードバックを求め、改善を続ける姿勢が求められます。

高機能すぎるツールを導入し使いこなせない

「大は小を兼ねる」と考え、自社の規模や業務内容に不相応な、多機能で高価なツールを導入してしまう失敗例です。

結果として、機能の多くは使われず、高いランニングコストだけが負担となってしまいます。

また、多機能であるがゆえに操作が複雑になり、社内に浸透しない原因にもなります。

DXの第一歩は、自社の課題を解決するために必要最低限の機能を備えたツールから始めることです。

まずはスモールスタートを心掛け、業務の習熟度や会社の成長に合わせて、段階的に機能を拡張していく方が、結果的にスムーズなDX推進に繋がります。

顧客ニーズと提供価値がマッチせず撤退

DXによって画期的な新サービスや新製品を開発したものの、それが市場や顧客のニーズと合致しておらず、全く受け入れられずに撤退を余儀なくされるケースです。

これは、自社の技術やアイデアを起点とする「プロダクトアウト」的な発想に偏り、顧客の課題や要望を起点とする「マーケットイン」の視点が欠けていることが原因です。

新しい価値を創造する「攻めのDX」においては、開発に着手する前に、徹底的な市場調査や顧客ヒアリングを行い、本当に求められているものは何かを深く理解することが不可欠です。

分析で判明した中小企業のDX成功事例に共通する5つのポイント

数多くの成功事例を分析すると、業界や規模に関わらず、いくつかの共通する成功のポイントが見えてきます。

ここでは、その中でも特に重要な5つのポイントを解説します。これらを意識することで、DX成功の確率を格段に高めることができます。

経営トップが強いリーダーシップを発揮している

成功している企業のほとんどは、経営トップ自らがDXの重要性を深く理解し、強い覚悟とリーダーシップを持って改革を牽引しています。

トップが明確なビジョンを示し、DX推進のための予算や人材といったリソースを確保することで、全社的な協力体制が生まれやすくなります。

また、変革には抵抗がつきものですが、トップが「DXを必ずやり遂げる」という一貫したメッセージを発信し続けることで、従業員の不安を払拭し、改革の推進力となります。

DXは、経営マターであるという認識が不可欠です。

明確なビジョンと目的を全社で共有している

「DXによって、自社をどのような姿に変えたいのか」「顧客にどのような新しい価値を提供したいのか」といった明確なビジョンと、それを達成するための具体的な目的が、全社員に共有されていることも共通点です。

目的が明確であれば、導入するツールの選定や、取り組むべき業務改善の優先順位もおのずと定まります。

そして、社員一人ひとりが「自分の仕事が会社のビジョン実現にどう繋がるのか」を理解することで、主体的にDXに参加するようになり、全社的なムーブメントを生み出すことができます。

身近な業務からスモールスタートしている

成功事例の多くは、いきなり全社的な大規模改革に着手するのではなく、特定の部署や身近な業務課題の解決から始めています。

例えば、「紙の書類をなくす」「手作業でのデータ入力を自動化する」といった、効果が見えやすい小さな成功体験を積み重ねることが重要です。

スモールスタートは、初期投資を抑えられるだけでなく、失敗したときのリスクも最小限に留めることができます。

小さな成功体験は、現場の従業員の自信となり、DXへの前向きな姿勢を育む上で非常に効果的です。

現場の社員を巻き込みフォロー体制を構築している

DXを成功させるためには、実際にツールを使ったり、新しい業務プロセスを実行したりする現場の社員の協力が不可欠です。

成功企業は、計画段階から現場の意見を積極的に取り入れ、当事者意識を醸成しています。

また、新しいツールを導入する際には、十分な研修の機会を設けたり、気軽に質問できる窓口を用意したりするなど、手厚いフォロー体制を構築しています。

現場を置き去りにするのではなく、二人三脚で進めていく姿勢が、DXを社内に根付かせるための鍵となります。

外部の専門家やパートナーを積極的に活用している

自社だけでDXを進めるには、知識やノウハウ、人材が不足している場合も少なくありません。

成功している中小企業の多くは、その点を率直に認め、ITベンダーやコンサルタントといった外部の専門家の力を積極的に活用しています。

専門家は、最新の技術動向に関する知見や、他社の事例に基づいた客観的なアドバイスを提供してくれます。

自社の弱みを補い、成功への最短距離を走るために、信頼できる外部パートナーと連携することは、非常に有効な戦略です。

明日から始める中小企業のDX成功事例への具体的な4ステップ

DX成功のポイントを理解したところで、次に気になるのは「具体的に何から始めれば良いのか」ということでしょう。

ここでは、明日からでも始められるDX推進の具体的な4つのステップを紹介します。このステップに沿って進めることで、着実にDXを実現できます。

STEP1:現状の業務プロセスと課題を可視化する

最初のステップは、自社の現状を正確に把握することです。

どの業務にどれくらいの時間がかかっているのか、どこに非効率な部分や無駄があるのか、従業員はどんなことに困っているのかを徹底的に洗い出します。

ヒアリングや業務フロー図の作成を通じて、課題を「可視化」することが重要です。

この現状分析が、後のステップで目的を設定したり、適切なツールを選んだりする際の土台となります。

ここを疎かにすると、的外れなDXを進めてしまうことになりかねません。

STEP2:DX化の目的と具体的な目標を設定する

現状の課題が見えたら、次に「DXによって何を解決し、何を実現したいのか」という目的を明確にします。

例えば、「バックオフィス業務の効率化によって、残業時間を月20時間削減する」「Webからの問い合わせ件数を半年で2倍にする」といった、具体的で測定可能な目標(KPI)を設定することがポイントです。

この目的と目標が、DXプロジェクトを進める上での羅針盤となります。

関係者全員が同じゴールに向かって進むために、このステップは非常に重要です。

STEP3:小規模な範囲で実証実験(PoC)を行う

目的と目標が定まったら、いきなり本格導入するのではなく、まずは特定の部署や業務に限定して試験的にツールを導入したり、新しいプロセスを試したりする「実証実験(PoC)」を行います。

PoCを行うことで、本格導入する前に課題や問題点を洗い出し、改善することができます。

また、想定通りの効果が得られるかを低コスト・低リスクで検証できるため、手戻りを防ぎ、最終的な成功確率を高めることができます。

STEP4:効果測定と改善を繰り返しながら本格導入する

PoCで一定の効果が確認できたら、いよいよ本格的な導入・展開に進みます。

ただし、導入して終わりではありません。設定した目標(KPI)が達成できているかを定期的に測定し、その結果を評価することが重要です。

もし効果が出ていないようであれば、その原因を分析し、ツールの設定を見直したり、業務プロセスを改善したりといった対策を講じます。

この「効果測定→改善」のサイクルを継続的に回していくことで、DXの効果を最大化し、企業全体の変革へと繋げていくことができます。

中小企業のDX成功事例で活用できる補助金・助成金制度

DX推進にはコストがかかりますが、国や地方自治体は中小企業のDXを支援するための様々な補助金・助成金制度を用意しています。

これらをうまく活用することで、投資負担を大幅に軽減することが可能です。ここでは代表的な3つの制度を紹介します。

IT導入補助金

IT導入補助金は、中小企業が業務効率化や売上アップのためにITツール(ソフトウェア、クラウドサービスなど)を導入する際の経費の一部を補助する制度です。

会計ソフトや受発注システム、決済システムなど、幅広いツールが対象となります。

申請には複数の類型があり、それぞれ補助率や上限額が異なります。

自社の課題解決に合ったITツールを導入する際に、まず検討したい補助金の一つです。

専門家のサポート費用なども対象になる場合があります。

ものづくり補助金

ものづくり補助金(ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金)は、生産性向上に役立つ革新的な設備投資やサービス開発などを支援する制度です。

AIやIoTを活用した最新の機械装置の導入や、新しい生産管理システムの開発などが対象となります。

DXを通じて、製造プロセスの革新や新しいサービスの開発を目指す企業にとっては、非常に有効な補助金です。

申請には、革新性や事業計画の質が問われるため、しっかりとした準備が必要になります。

事業再構築補助金

事業再構築補助金は、新型コロナウイルスの影響で変化した経済社会に対応するため、中小企業が思い切った事業の再構築に挑戦するのを支援する制度です。

新分野への展開や、業態・業種の転換などが対象となります。

例えば、実店舗での販売が中心だった小売業者が、新たにECサイトを構築してオンライン販売に進出する、といったケースが該当します。

DXを核として、自社のビジネスモデルを大きく変革しようとする際に活用できる、補助額の大きい制度です。

企業は労働力不足や業務効率化の課題を抱える中で、DXやAIの活用が業務改善の切り札として注目されています。

あなたの会社はDXで「沈む船」に乗っていませんか?成功企業だけが知る分岐点

多くの経営者が「DXが必要だ」と口にする一方で、その取り組みが新たな価値創出に繋がっている企業はほんの一握りです。実は、DXの成否を分けるのは、導入するツールの性能ではなく、その向き合い方にあります。経済産業省の調査でも指摘されている通り、多くの企業が既存の業務プロセスを維持したままツールを導入する「部分的なデジタル化」に留まり、真の変革に至っていません。この記事では、DXという荒波を乗りこなし成長する企業と、高価なITツールという名の沈む船に乗ってしまう企業、その決定的な違いを解説します。

【警告】そのDX、「デジタル化ごっこ」になっていませんか?

「最新のシステムを導入したのに、現場は混乱し、生産性も上がらない」——。これはDXに失敗する企業の典型的な姿です。こうした企業には共通する特徴があります。

- 目的が「ツール導入」になっている: 「何を解決したいか」が不明確なまま、「流行りのツールを入れること」が目的化している。

- 経営陣が「現場任せ」にしている: DXをIT部門や特定の担当者に丸投げし、経営トップが変革のビジョンを示せていない。

- 変化を恐れ「現状維持」を望む: 新しいやり方への抵抗感が強く、現場が非協力的な空気に支配されている。

便利なツールを導入しても、それを使いこなすための組織文化や明確な目的がなければ、宝の持ち腐れとなり、むしろコスト増や業務の複雑化を招くだけの結果に終わるのです。

引用元:

経済産業省が発表した「DXレポート2」では、多くの企業においてDXがビジネスの変革に繋がっておらず、既存システムの維持管理費(技術的負債)がIT予算の9割以上を占めるなど、部分的なデジタル化に留まっている現状が指摘されています。(経済産業省「DXレポート2 中間とりまとめ(概要)」2020年)

【実践】DXを「企業の成長エンジン」に変える3つの視点

一方で、DXを成功させている企業は、デジタル技術を「業務変革の手段」として明確に位置づけています。誰でも今日から意識できる3つの視点をご紹介します。

視点①:「効率化」の先にある「新しい価値」を見据える

成功企業は、単なる業務効率化に留まりません。例えば、RPAで事務作業を自動化して生まれた時間を「顧客との対話」や「新サービスの企画」といった、人でなければできない付加価値の高い業務に振り向けます。常に「デジタル化によって、どんな新しい価値を顧客に提供できるか?」という視点を持っています。

視点②:「小さな成功」を積み重ね、全社を巻き込む

いきなり大規模なシステムを導入するのではなく、「紙の請求書を電子化する」「Web会議を定着させる」といった、身近で効果の分かりやすい課題から着手します。この小さな成功体験を全社で共有することで、「やればできる」という前向きな雰囲気が醸成され、より大きな変革への協力体制が生まれます。

視点③:「とりあえずやってみる(PoC)」文化を育む

最初から完璧な計画を立てるのではなく、まずは小規模な範囲で試験的に導入し(PoC)、効果を検証しながら改善を繰り返します。失敗を許容し、そこから学ぶ文化があるため、リスクを抑えながらスピーディーに変革を進めることができます。外部の専門家の知見も積極的に取り入れ、自社にないノウハウを補いながら、最短距離で成功を目指します。

まとめ

企業は労働力不足や業務効率化の課題を抱える中で、生成AIの活用がDX推進や業務改善の切り札として注目されています。

しかし、実際には「どこから手を付ければいいかわからない」「社内にAIリテラシーを持つ人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhubです。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。