近年、分野・場所を問わず様々なところで話題になり、利用されている生成AI。そんな生成AIの導入を検討している企業は少なくありません。

そこで、今回は生成AIを導入するメリットと実際の活用事例を解説していこうと思います。

生成AIを導入するメリット3選

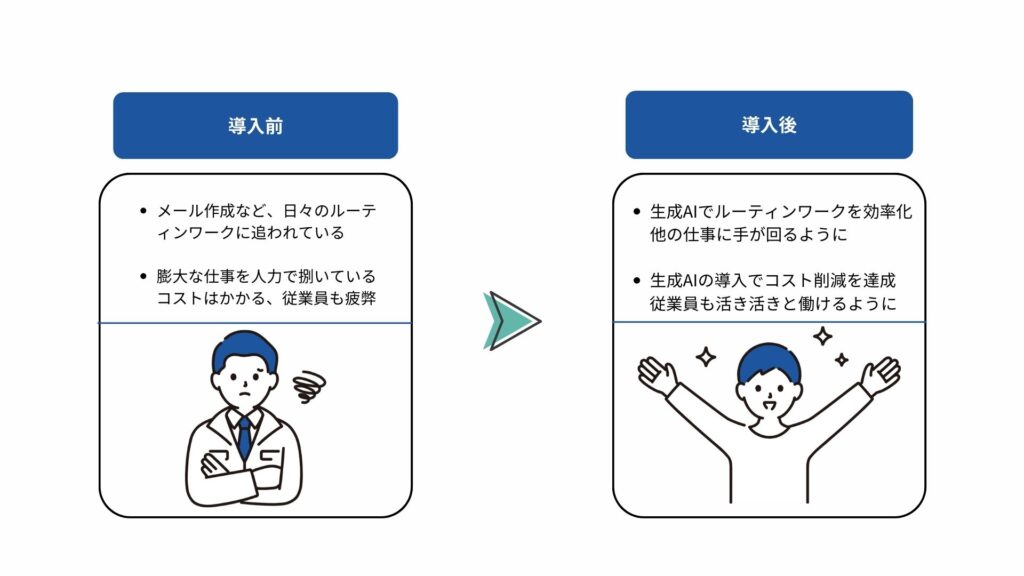

1:業務効率化ができる

生成AIを導入することにより、多くの業務を効率化することができます。

これはよく聞く話だと思いますが、理由は分からずなんとなくそういうイメージを持っているだけという方も少なくないと思います。

では、どうして生成AIが業務を効率化できるのでしょうか。

それは、生成AIが下記のような特徴を持っているからです。

1-1:簡単だが時間のかかる仕事を効率化できる

生成AIは「簡単だが時間のかかる仕事」を効率化することができます。

これにより、社員は日々の空いたリソースを、更に上流の仕事に回せるなど多くのメリットがあります。

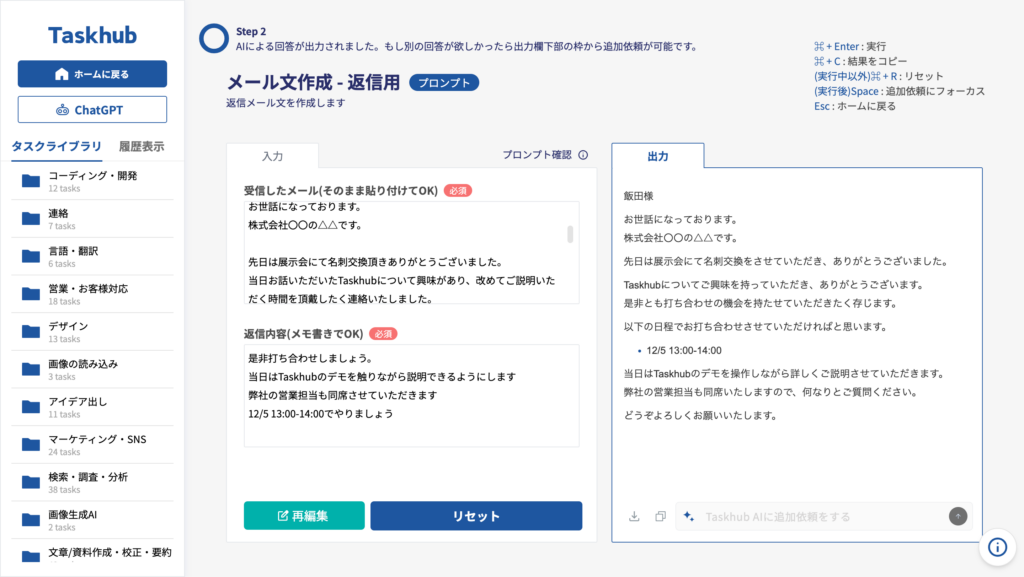

例)メール返信文を作成

生成AIは受信したメール文と加えたい情報を箇条書きすることで、望むフォーマットに倣ってメール返信文を作成することができます。

1-2:アシスタントとして機能する

生成AIは普段の業務のアシスタントとして機能します。

例)文章の誤字脱字の確認

生成AIは作成した文章に誤字脱字がないかを確認することができます。

1-3:新たなアイデアの創出

生成AIは新たなアイデアを生み出すことができます。

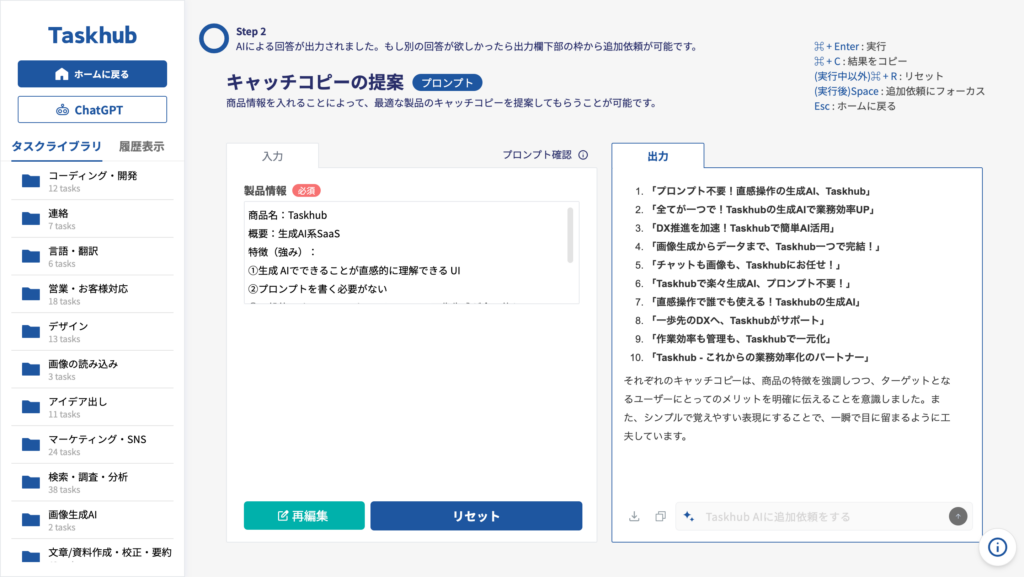

例)商品やサービスのキャッチコピー作成

生成AIは商品やサービスの情報を入力することで、その商品やサービスのキャッチコピーを作成することができます。

1-4:クリエイティブな作業を行える

生成AIはデザインの提案や文章の構成の提案、画像生成や動画生成などクリエイティブな作業を行うことができます。

例)商品やサービスのロゴ作成

生成AIは商品やサービスの情報を入力することで、そのサービスに適したロゴを作成することができます。また、自身の思い描くロゴをプロンプト(質問や指示などの入力テキスト)として入力することで形にすることもできます。

例)動画広告の作成

画像生成AIや音楽生成AI、動画生成AIなどを組み合わせることで動画広告を作成することができます。

1-5:たたき台作成として非常に優秀

生成AIはたたき台作成を非常に得意としています。生成AIを利用することで「土台の作成は生成AIに任せて、人間は最終チェックや仕上げの部分のみ担当する」ということが可能になります。

例)提案書の構成案の作成

生成AIは提案の条件などを提示することで、その提案書の構成案を作成できます。構成や表現なども考えてくれるため、非常に有用です。

以上のように生成AIを導入することで業務を効率化することができ、それにより時間やお金などのコストを削減することができます。

そして、社員は基本給が上がったり、空いた時間を自分や家族との時間に回すこともできます。生成AIを導入することは、企業と社員、双方にとってメリットをもたらします。

2:戦略的な決定への利用が可能

生成AIは戦略的な決定に役立てることができます。これは、生成AIは客観的に物事を述べることができ、またデータを分析しそこから洞察を引き出すことができるからです。

例えば、今後の会社の方針を決定する際に、生成AIが現在ある案を従業員の目線、経営者の目線でそれぞれ評価したり、また新たな業界へ進出するという時にデータを分析し、どの業界がチャンスがあるかといった洞察を引き出したりすることで、生成AIを戦略的な決定に役立てることができます。

他にも、先ほども述べた通り生成AIは新たなアイデアを生み出す力を有しており、そういった側面からでも生成AIを戦略的な決定に役立てることもできます。

例えば、新商品の企画を行う際に、生成AIが消費者のトレンドデータを基に斬新なアイデアを生成することで生成AIを戦略的な決定に役立てることができます。

3:顧客満足度の向上

生成AIは、顧客満足度向上に貢献することができます。これには主に2つの理由があります。

3-1:パーソナライズされた顧客体験を提供できるから

生成AIは、顧客の過去のデータや行動履歴を基に、顧客のニーズに合った商品提案やサービスを提供するといったパーソナライズされた顧客体験を提供できます。これにより、顧客満足度が向上します。

例えば、ECサイトにて、生成AIが顧客のニーズに合った商品を推薦文とともに紹介することで、顧客満足度を向上させることができます。

3-2:生成AIが24時間お客様対応を行うことができるから

生成AIに、RAGを活用して製品・サービスの情報があるデータベースを参照して回答させることで、簡単にチャット上で24時間お問い合わせ対応ができるようになります。

これにより顧客はいつ・どこでも気軽にお問い合わせができるようになり、顧客満足度が向上します。

生成AIの活用事例

現在、多くの企業や自治体で生成AIの導入が進んでいます。そこで、ここではその具体的な活用事例をいくつかご紹介します。

活用事例1:社内業務の補助(パナソニックコネクト株式会社)

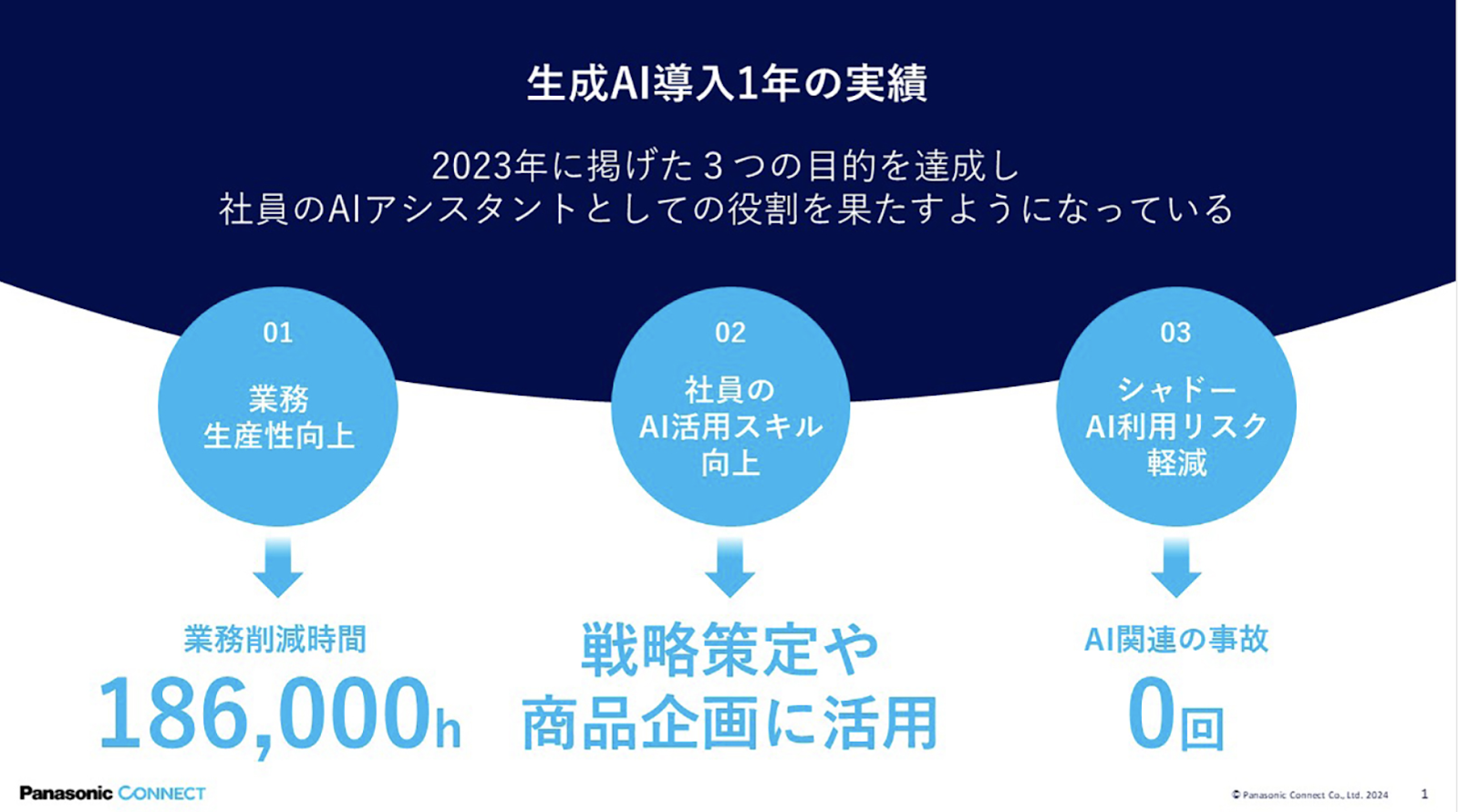

パナソニック コネクト株式会社はOpenAIの大規模言語モデルを基に開発した自社向けのAIアシスタントサービス「ConnectAI」を業務に活用しており、2023年6月〜2024年5月までの活用実績を公開しました。

主なユースケースとして、比較的削減時間が短い活用ケースとしては検索エンジン代わりのような単純な質問のやり取り、長い時間の削減につながる活用ケースとしては戦略策定の基礎データ作成といったものが挙げられています。

また、質問のやり取りに関しては、社員のAIスキル向上により製造業らしい活用(素材に関する質問、製造工程に関する質問等)も増加したそうです。

「ConnectAI」の活用により業務を効率化した結果、1年で全社員18.6万時間の労働時間を削減することに成功しました。

活用事例2:社内お問い合わせに回答(LINEヤフー株式会社)

LINEヤフー株式会社はRAGを活用した生成AIツールである「SeekAI」 を業務に活用しています。

引用:LINEヤフー株式会社

「SeekAI」はドキュメント検索に焦点を当てた機能を備えており、「この情報はどこにあるのか?」といったシンプルな質問に対し、一問一答形式で素早く応答するインターフェースが特徴的です。

最も多いユースケースとして、社内の技術情報に関する問い合わせや課題解決に関する部分が挙げられています。

また、各部門ごとに異なる申請フローや手続きに対応するワークフローがあり、それに基づいたマニュアルを活用して、部門ごとの手続きを支援するといったユースケースも挙げられています。

社内アンケートでは「SeekAI」を活用することで「SeekAI」を活用していない状態に比べ62.7%の社員が業務効率を改善できたと感じているとのことです。

参考:LINEヤフー株式会社

参考:PROMPTY

活用事例3:日常的な業務を効率化 (東京ガス株式会社)

東京ガス株式会社は2023年7月に生成AIチャットツールをグループ全体に一気に導入し、業務に活用しています。

引用:東京ガス株式会社

主なユースケースとして、アイデア出しや要約、文章レビュー、コーディングや翻訳のサポートなどが挙げられています。

こういった生成AIチャットツールの活用により、翻訳業務やコーディング業務において作業時間を約3割削減できたそうです。

活用事例4:クリエイティブな作業を行う(株式会社ワークマン)

株式会社ワークマンは同社の新ブランド「Workman Kids(ワークマンキッズ)」のロゴを生成AIを用いて作成しました。

このロゴは数千円で作成したものであり、これまではブランドコンセプトやロゴ制作を少なくとも300万円ほどで外注して作成していたようなので、大幅な金銭コストの削減に成功したそうです。

また、仕上がるまでの時間についても外注した場合は1回目の提案が2週間後に到着し、その後に社内で検討の上、改善リクエストを戻すと次の提案までに1カ月半から2カ月程度かかるといいます。

そのため、生成AIを用いてロゴを作成することで、大幅な時間短縮にも繋がっているでしょう。

参考:日経クロストレンド

活用事例5:観光客対応を行うチャットボット(公益財団法人大阪観光局)

引用:JTB株式会社

2023年10月16日に公益財団法人大阪観光局は、20言語以上に対応する多言語生成系AIチャットボット「Kotozna laMondo(コトツナ ラモンド)」を、大阪公式観光情報サイトの「OSAKA-INFO」に導入しました。

これは、「OSAKA-INFO」を中心とした大阪の観光情報を提供するWEBサイトの情報をもとに、旅行者の質問に自然な言葉で回答したり、天気などリアルタイムで更新される情報についても特定のWEBサービスと連携し回答します。

参考:JTB株式会社

生成AIの導入を考えている方へ。生成AI導入の”勝ちパターン”を徹底解説

昨今話題を集める生成AI。この記事でも解説したように生成AIを導入することには業務を効率化できる等のメリットが存在しています。

しかしながら、生成AIを導入している企業は増え続けているにも関わらず、生成AIを活用している方はあまり多くないという現状があります。

そこで、我々は生成AIの導入が成功しないのはなぜか、そしてどうすれば上手くいくのかを解説しているホワイトペーパーを作成しました。生成AIの導入を検討している方や生成AIを導入したが、あまり社内で活用されていないのを悩んでいる方など、ぜひ参考にしてください。