「会社で生成AIを導入することになったけど、どう使えばいいかわからない…。」

「生成AIプロンプト研修に興味があるけど、種類が多すぎてどれが自分に合っているのか判断できない。」

こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?

本記事では、2025年最新のおすすめ生成AIプロンプト研修15選を徹底比較し、目的別の選び方や料金相場、具体的な活用事例まで詳しく解説します。

AI活用の専門家が、数ある研修の中から本当に実務で役立つものだけを厳選してご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

今さら聞けない「生成AIプロンプト研修」とは?基本から解説

ここからは、生成AIプロンプト研修の基本的な内容について解説します。

- 生成AIとプロンプトの基礎知識

- 研修で学ぶべきプロンプトエンジニアリングの重要性

- 研修で学べる生成AIの主要な種類とツール

これらの基礎を理解することで、なぜ今プロンプト研修が必要とされているのかが明確になります。

それでは、1つずつ見ていきましょう。

生成AIとプロンプトの基礎知識

生成AI(ジェネレーティブAI)とは、文章、画像、音声、プログラムコードといった、まったく新しい独自のコンテンツを生成できるAIのことです。

代表的なものに、対話型の文章生成AIであるChatGPTや、画像生成AIのMidjourneyなどがあります。

そして「プロンプト」とは、この生成AIに対してユーザーが入力する「指示」や「命令」のことを指します。

良質なアウトプットを得るためには、質の高いプロンプトが不可欠であり、その質が成果を大きく左右します。

研修で学ぶべきプロンプトエンジニアリングの重要性

プロンプトエンジニアリングとは、生成AIから最も望ましい出力を引き出すために、プロンプトを設計、構築、最適化するスキルや学問分野のことです。

同じAIを使っても、プロンプト次第で回答の精度は天と地ほど変わります。

研修では、曖昧な指示ではなく、AIが理解しやすい具体的で文脈に沿った指示を出す方法を学びます。

このスキルを習得することで、AIの能力を最大限に引き出し、業務の生産性を飛躍的に高めることが可能になります。

AIへの指示文である「プロンプト」について、具体的なテンプレートや作成のコツはこちらの記事で詳しく解説しています。 合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/useful/ai-prompt-japanese/

研修で学べる生成AIの主要な種類とツール

生成AIプロンプト研修では、さまざまな種類のAIツールについて学ぶことができます。

最も有名なのは文章生成AIの「ChatGPT」ですが、その他にも特定の業務に特化したツールが数多く存在します。

例えば、高品質な画像を生成する「Midjourney」や「Stable Diffusion」、プレゼンテーション資料を自動作成する「Gamma」、議事録作成を効率化するツールなどです。

研修を通じてこれらのツールの基本的な使い方から応用的な活用法までを体系的に学び、自身の業務に最適なツールを選び、使いこなすスキルを身につけます。

なぜ必要?ビジネスに「生成AIプロンプト研修」が不可欠な理由

ここからは、ビジネスシーンにおいて生成AIプロンプト研修がなぜ不可欠なのか、その具体的な理由を3つの側面から解説します。

- 業務効率が飛躍的に向上する具体例

- 新たなアイデア創出と企画力の強化

- DX推進と市場での競争優位性の確保

研修がもたらすメリットを理解することで、導入の目的がより明確になるでしょう。

それでは、順に解説していきます。

業務効率が飛躍的に向上する具体例

プロンプトスキルを習得すると、これまで時間を要していた多くの定型業務を自動化・効率化できます。

例えば、会議の議事録作成、日報や週報の要約、メールの文面作成、契約書のドラフト作成といったタスクが数分で完了するようになります。

また、データ分析や市場調査レポートの作成も、適切なプロンプトを与えることでAIが瞬時に実行してくれます。

これにより、従業員はより創造的で付加価値の高い業務に集中できるようになり、組織全体の生産性が向上します。

新たなアイデア創出と企画力の強化

生成AIは、優れたアイデア創出のパートナーにもなり得ます。

新しい商品のキャッチコピーを100個出してもらう、新規事業の企画案を多角的な視点から提案してもらう、といった使い方が可能です。

一人では思いつかないような斬ّ新な切り口や、多様なパターンのアイデアを短時間で大量に得られるため、企画立案の質とスピードが格段に向上します。

研修で壁打ち相手としてAIを使いこなす方法を学ぶことで、企画力や問題解決能力を強化できます。

DX推進と市場での競争優位性の確保

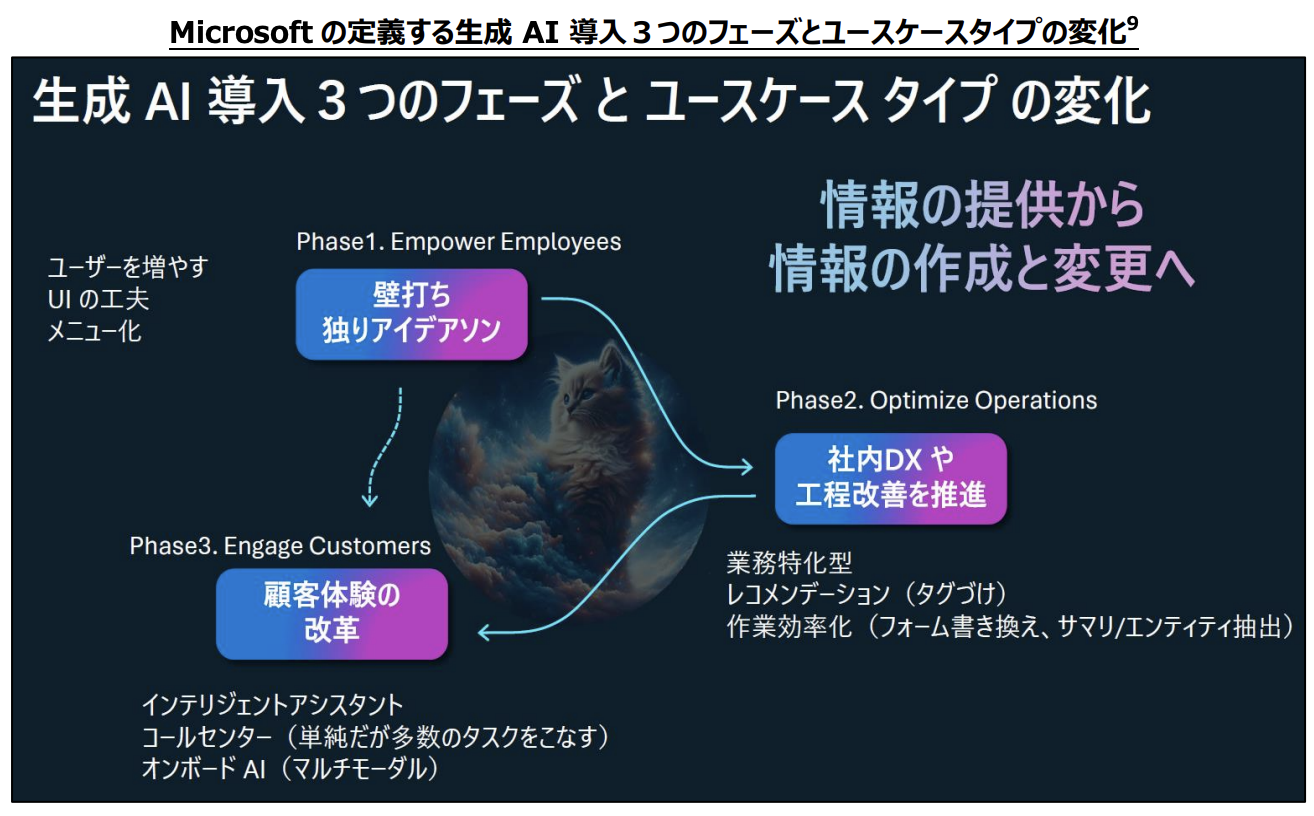

多くの企業がデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進する中で、生成AIの活用は避けて通れない課題となっています。

全社的に生成AIプロンプト研修を導入し、社員のAIリテラシーを向上させることで、業務プロセス全体の変革を加速できます。

AIを使いこなせる人材を育成することは、他社との差別化を図り、市場での競争優位性を確立するための重要な経営戦略です。

変化の激しいビジネス環境において、迅速かつ的確な意思決定を下し、新たな価値を創造し続ける組織体制を構築できます。

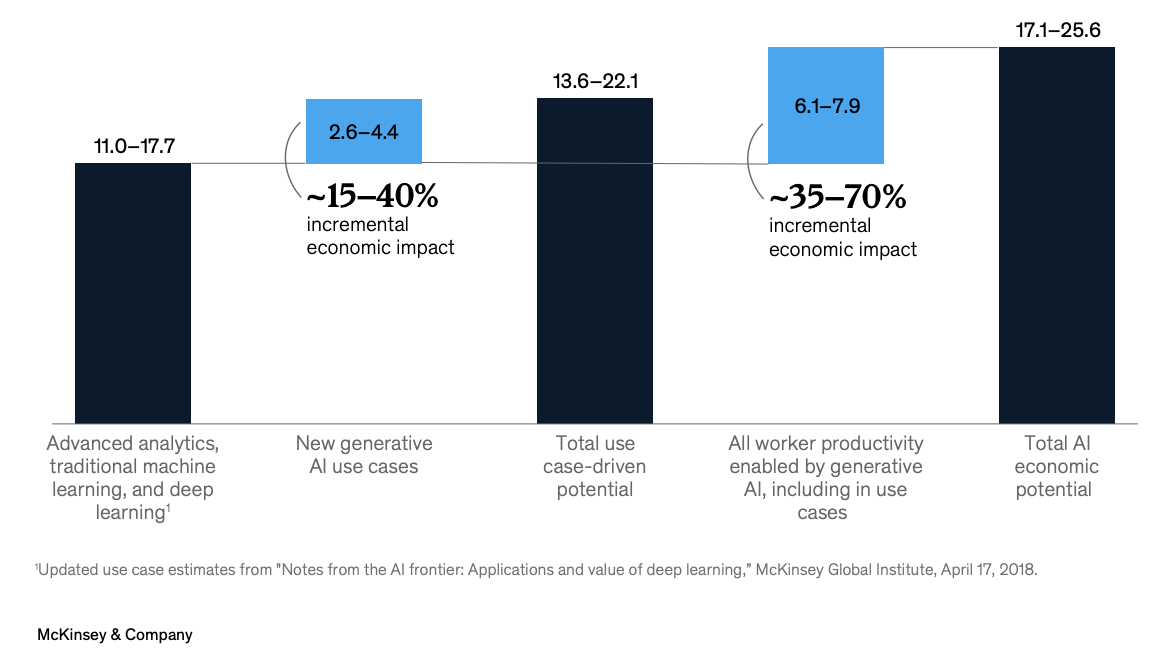

こちらは、マッキンゼーが公表した生成AIがもたらす経済的ポテンシャルに関する詳細なレポートです。合わせてご覧ください。https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/business%20functions/mckinsey%20digital/our%20insights/the%20economic%20potential%20of%20generative%20ai%20the%20next%20productivity%20frontier/the-economic-potential-of-generative-ai-the-next-productivity-frontier.pdf

目的別の「生成AIプロンプト研修」賢い選び方と比較ポイント

数ある研修の中から最適なものを選ぶためには、いくつかの比較ポイントを押さえる必要があります。

- 【目的別】スキルアップか転職・副業か

- 【形式別】オンラインか対面(集合研修)か

- 【料金】料金相場とコストパフォーマンス

- 【サポート体制】質問対応やキャリア支援の有無

これらのポイントを参考に、ご自身の状況に合った研修を見つけてください。

それでは、1つずつ詳しく見ていきましょう。

【目的別】スキルアップか転職・副業か

研修を選ぶ上で最も重要なのは「目的」を明確にすることです。

現在の業務効率を上げるためのスキルアップが目的なら、短期間で実践的なスキルを学べる講座が適しています。

一方、プロンプトエンジニアとして転職したり、副業で収入を得たいと考えている場合は、より専門的で体系的な知識が学べる長期コースや、ポートフォリオ作成支援があるスクールを選ぶと良いでしょう。

目的によって学ぶべき内容や必要な期間が異なるため、まずはゴールを定めることが賢い選択の第一歩です。

【形式別】オンラインか対面(集合研修)か

研修の受講形式も重要な選択基準です。

オンライン研修は、時間や場所に縛られず自分のペースで学習を進められるメリットがあります。

録画された講義を繰り返し視聴できるサービスも多く、忙しい社会人でも無理なく続けられます。

一方、対面(集合研修)は、講師に直接質問したり、他の受講生と交流したりできる点が魅力です。

その場で疑問を解消しやすく、モチベーションを維持しやすい環境と言えます。自分の学習スタイルやライフスタイルに合わせて選びましょう。

【料金】料金相場とコストパフォーマンス

生成AIプロンプト研修の料金は、数万円の短期集中講座から、数十万円する長期的なスクールまで様々です。

個人向けのオンライン講座であれば3万円~10万円、法人向けの集合研修であれば1日あたり20万円~50万円程度が相場です。

単に料金の安さだけで選ぶのではなく、カリキュラムの内容、サポート体制、得られるスキルなどを総合的に判断し、コストパフォーマンスを見極めることが重要です。

自身の予算と、研修に投資することで得られるリターンを天秤にかけて検討しましょう。

【サポート体制】質問対応やキャリア支援の有無

学習をスムーズに進め、確実にスキルを習得するためには、サポート体制の充実度が鍵となります。

学習中の疑問点をいつでも質問できるチャットサポートや、定期的なメンタリングの機会があるかを確認しましょう。

特に未経験から学習を始める場合、挫折しないための手厚いサポートは必須です。

また、転職や副業を目的とする場合は、キャリア相談や求人紹介、ポートフォリオ作成支援といったキャリアサポートの有無も重要な比較ポイントになります。

【2025年最新】おすすめの「生成AIプロンプト研修」15選を徹底比較

ここからは、2025年最新のおすすめ生成AIプロンプト研修・スクールを15個、厳選してご紹介します。

それぞれの特徴や料金、対象者を比較し、あなたに最適なサービスを見つける手助けとなれば幸いです。

それでは、各サービスの詳細を見ていきましょう。

DMM 生成AI CAMP|実践的なスキルが短期で身につく

DMM 生成AI CAMPは、未経験からでも短期間で実践的なプロンプトエンジニアリング技術を習得できると評判のスクールです。

日々の業務で即使える議事録作成の自動化や資料作成の効率化など、具体的な業務活用例に沿ったカリキュラムが特徴です。

24時間いつでも質問できるチャットサポートや、学習プランの相談に乗ってくれるメンタリングなど、挫折させないサポート体制も充実しています。

短期集中で成果を出したいビジネスパーソンに特におすすめです。

テックアカデミー|はじめてのプロンプトエンジニアリングコース

テックアカデミーは、完全オンラインで完結するプログラミングスクールで、初心者向けの「はじめてのプロンプトエンジニアリングコース」を提供しています。

週2回のマンツーマンメンタリングがあり、現役エンジニアであるメンターに直接質問しながら学習を進められるのが最大の魅力です。

言語モデルの基礎から、業務改善に繋がる実践的なプロンプト作成までを体系的に学べます。

プロのサポートを受けながら着実にスキルを身につけたい方に最適です。

スキルアップAI|ビジネスパーソンのための対話型生成AI講座

スキルアップAIは、AI人材育成に特化した教育機関で、ビジネスパーソン向けの講座を多数提供しています。

「ビジネスパーソンのための対話型生成AI講座」では、ChatGPTなどの対話型AIをビジネスで最大限に活用するための知識とスキルを学びます。

理論だけでなく、豊富な演習を通じて実践力を養うことに重点を置いているのが特徴です。

E資格やG検定といったAI関連資格の対策講座も充実しており、キャリアアップを目指す方にも支持されています。

キカガク|生成AIビジネス実践コース

キカガクは、DX人材育成で高い実績を誇るスクールです。

「生成AIビジネス実践コース」では、自分の業務を整理し、実際に生成AIを組み込んで業務効率化を実現するまでをゴールとしています。

最終的には特定のタスクに特化したAIアシスタントを作成するため、学んだスキルが確実に実務に結びつきます。

厚生労働省の教育訓練給付制度の対象となっており、条件を満たせば受講料の最大70%が還付される点も大きな魅力です。

侍エンジニア|生成AI・ChatGPT活用コース

侍エンジニアは、挫折率の低さで知られるマンツーマン専門のプログラミングスクールです。

「生成AI・ChatGPT活用コース」では、現役エンジニアの専属講師が卒業まで徹底的にサポートしてくれます。

ChatGPTの活用法はもちろん、PythonやGASといったプログラミング言語と組み合わせた業務自動化まで学べるため、非エンジニアからAI活用人材を目指せます。

オーダーメイドカリキュラムで、自分の目標に合わせた最適な学習が可能です。

コードキャンプ|生成AIビジネス活用研修

コードキャンプは、法人研修で豊富な実績を持つオンラインプログラミングスクールです。

「生成AIビジネス活用研修」は、IT初心者からでも受講可能なカリキュラムで、生成AIの基礎からビジネス課題解決のための実践スキルまでを体系的に学びます。

企業の管理者向けに学習進捗をリアルタイムで可視化できるツールが提供されており、研修成果を一目で確認できる点が法人担当者にとって嬉しいポイントです。

新入社員から管理職まで、幅広い層に対応した研修を提供しています。

AI総研|生成AIビジネス活用研修

AI総研は、企業のAI・DX活用を支援する専門企業が提供する研修サービスです。

職種や部門別にカスタマイズされた具体的な業務活用事例を学べるのが最大の特徴で、受講後すぐに実務で使えるスキルが身につきます。

実践的な演習を中心としたカリキュラムで、初心者でも半日で生成AIの基本をマスターできると高い評価を得ています。

東証プライム上場企業から中小企業まで、導入実績が豊富で、受講者満足度も非常に高い研修です。

インターネットアカデミー|生成AI・ChatGPT研修

インターネットアカデミーは、日本で初めてWeb専門の教育を開始した歴史あるスクールです。

「生成AI・ChatGPT研修」は、1日でChatGPTの使い方やリスク、ビジネスでの活用法をコンパクトに学べる短期集中型のプログラムです。

日常業務をよく知る現場のビジネスパーソンが、すぐに成果に繋げられるよう、メール作成やアイデア出しといった身近なケーススタディを豊富に取り入れています。

まずは手軽に生成AIの世界に触れてみたいという方に最適です。

アガルート|AI・DX・データ分析・活用研修

アガルートは、難関資格のオンライン予備校として有名ですが、法人向けのDX・AI研修も提供しています。

この研修の特徴は、データサイエンティスト検定などの資格取得に特化したカリキュラムが用意されている点です。

AIの活用スキルを客観的に証明したい、専門職としてのキャリアを築きたいという明確な目標を持つ方に適しています。

受講者の階層や業務内容に合わせて研修内容を柔軟にカスタマイズできる点も魅力です。

Udemy|豊富なプロンプトエンジニアリング関連講座

Udemyは、世界最大級のオンライン学習プラットフォームで、プロンプトエンジニアリングに関する講座も非常に豊富です。

数千円から購入できる買い切り型の動画講座が中心で、自分の興味やレベルに合わせてピンポイントで学習したい内容を選べます。

世界中の専門家が講座を公開しており、最新の技術やニッチなテーマについても学ぶことが可能です。

まずは低コストで学習を始めてみたい、特定のツールや技術について深く知りたいという方におすすめです。

SHIFT AI|副業特化の生成AIスクール

SHIFT AIは、生成AIスキルを活かした副業や案件獲得に特化したオンラインスクールです。

単にツールの使い方を学ぶだけでなく、AIを活用したライティング、動画編集、イラスト制作といった具体的なマネタイズ手法までを学ぶことができます。

受講生限定のコミュニティや案件紹介サポートもあり、学習から実践、収益化までを一貫して支援してくれるのが特徴です。

生成AIを使って収入の柱を増やしたいと考えている方にぴったりのサービスです。

Aidemy Premium|生成AI活用実践講座

Aidemy Premiumは、未経験からAI・データサイエンスの専門家を目指せるプログラミングスクールです。

「生成AI活用実践講座」では、ChatGPTのAPIを活用し、タスクの自動化や外部サービスとの連携といった、より高度な業務効率化を目指します。

専門のチューターによる8回のカウンセリングや、回数無制限のチャットサポートなど、手厚い学習サポートが受けられます。

プログラミングと組み合わせて、本格的なAI活用スキルを身につけたい方におすすめです。

iLect|法人向けChatGPT基礎・生成AI実践講座

iLectは、東京大学発のAI技術開発企業NABLASが提供する法人向けAI人材育成サービスです。

最大の特徴は、AI開発の最前線で活躍する専門家がメンターとなり、企業の実際の課題をテーマに実践的なプロジェクトを進める点です。

東京大学のライセンスを受けた質の高い教材と、実務経験豊富な講師陣によるサポートで、自社課題の解決に直結する人材を育成できます。

本気で社内のAI活用を推進したい企業向けの、ハイレベルな研修プログラムです。

スタアカ|プロンプトエンジニアリングコース

スタアカ(スタビジアカデミー)は、月額料金でAIやデータサイエンスに関する全コースが学び放題という、非常にコストパフォーマンスに優れたサービスです。

「プロンプトエンジニアリングコース」では、テキスト生成AIだけでなく、画像生成AIなど幅広いプロンプト技術の基礎を学べます。

アニメーションを用いた動画教材は直感的で分かりやすく、初心者でも楽しみながら学習を進めることができます。

まずは気軽に、そして幅広く生成AIについて学んでみたいという方に最適なプラットフォームです。

GETT Proskill|生成AIセミナー

GETT Proskillが提供する「生成AIセミナー」は、2日間という短期間で生成AIの実践的スキルを集中的に身につけるハンズオン形式のセミナーです。

全くの初学者からでも、ステップバイステップで発展的な内容までスムーズに学習できるカリキュDMMラミングが組まれています。

eラーニング形式と、会場で直接指導を受けられる集中講座の2種類から選べます。

週末などを利用して、短期間で一気にスキルを習得したいという方に適したプログラムです。

【法人向け】失敗しない「生成AIプロンプト研修」の選び方

企業として生成AIプロンプト研修を導入する際には、個人で選ぶのとは異なる視点が必要です。

- 全社導入か部署単位かレベル別の研修選び

- カスタマイズ可能な研修プログラムの重要性

- 助成金・補助金が活用できる研修サービス

これらのポイントを押さえることで、投資対効果の高い研修導入が実現できます。

それでは、法人向けの選び方について詳しく見ていきましょう。

全社導入か部署単位かレベル別の研修選び

まず、研修の対象者を明確にすることが重要です。

全社員のAIリテラシー向上を目指すのか、特定の部署(マーケティング、開発など)の専門スキルを強化するのかによって、選ぶべき研修は変わります。

全社導入の場合は、初心者向けで汎用的な内容の研修が適しています。

一方、部署単位での導入であれば、その部署の業務内容に特化した実践的なカリキュラムを選ぶべきです。

受講者のITスキルレベルも考慮し、レベル別の研修プログラムを用意することも効果的です。

カスタマイズ可能な研修プログラムの重要性

法人研修で高い効果を上げるためには、自社の課題や業務内容に合わせたカスタマイズが可能かどうかが鍵となります。

パッケージ化された研修では、現場の実務と乖離があり、学んだスキルが活用されないケースが少なくありません。

研修会社に自社の現状や目標を伝え、業務で使う具体的なツールやデータを用いた演習を取り入れてもらうなど、柔軟にカリキュラムを調整できるサービスを選びましょう。

事前のヒアリングやコンサルティングが手厚い研修会社は、より高い成果が期待できます。

こちらは、経済産業省が示す、生成AI時代のDX推進に求められる人材やスキルについての公式資料です。合わせてご覧ください。 https://www.meti.go.jp/press/2024/06/20240628006/20240628006-b.pdf

助成金・補助金が活用できる研修サービス

生成AIのようなDX推進に関連する人材育成には、国や地方自治体が提供する助成金・補助金を活用できる場合があります。

代表的なものに、厚生労働省の「人材開発支援助成金」があります。

これらの制度を利用すれば、研修費用の最大75%程度の補助を受けられることもあり、大幅にコストを抑えて研修を導入できます。

多くの研修サービスが助成金申請のサポートを行っているため、導入を検討する際には、助成金の活用が可能かどうかを必ず確認しましょう。

「生成AIプロンプト研修」で具体的に学べる内容と得られるスキル

生成AIプロンプト研修では、具体的にどのようなことを学び、どのようなスキルが身につくのでしょうか。

- 生成AIの基本原理と最新動向

- 効果的なプロンプトを設計・作成する実践スキル

- 主要な生成AIツール(ChatGPT, Midjourney等)の操作方法

- ビジネス活用におけるリスク管理と倫理的配慮

これらのスキルを習得することで、AIを安全かつ効果的に使いこなせるようになります。

それでは、詳しく解説します。

生成AIの基本原理と最新動向

多くの研修では、まず生成AIがどのような仕組みで動いているのか、その基本原理から学びます。

大規模言語モデル(LLM)の概念や、AIが文章や画像を生成するプロセスを理解することで、より的確なプロンプトを作成するための土台を築きます。

また、AI業界は技術の進歩が非常に速いため、ChatGPTの最新モデルや新しいAIツールの登場など、常に最新の動向についても情報を得ることができます。

これにより、時代遅れにならない実践的な知識を維持できます。

ChatGPTの仕組みについて、さらに詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。 https://taskhub.jp/useful/chatgpt-explanation/

効果的なプロンプトを設計・作成する実践スキル

研修の中核となるのが、この実践的なプロンプト設計スキルです。

AIに役割を与える「役割設定」、望む出力形式を指定する「フォーマット指定」、段階的に指示を出す「ステップ・バイ・ステップ」など、成果物の質を高めるための具体的なテクニックを学びます。

曖昧な指示を避け、背景情報や制約条件を明確に伝えることで、AIの能力を最大限に引き出す方法を豊富な演習を通じて体得します。

このスキルは、あらゆる業務において応用可能な、非常に価値の高いものです。

主要な生成AIツール(ChatGPT, Midjourney等)の操作方法

研修では、代表的な生成AIツールの基本的な操作方法から、応用的な使い方までをハンズオン形式で学びます。

文章生成AIのChatGPTはもちろん、高品質な画像を生成するMidjourney、プレゼン資料を自動作成するGammaなど、様々なツールの使い方を習得します。

それぞれのツールの得意なこと、不得意なことを理解し、目的に応じて最適なツールを使い分ける能力を養います。

これにより、日々の業務でAIをスムーズに活用できるようになります。

ビジネス活用におけるリスク管理と倫理的配慮

生成AIをビジネスで活用する上では、リスク管理と倫理的な配慮が不可欠です。

研修では、機密情報の漏洩を防ぐためのセキュリティ対策や、個人情報の取り扱いに関する注意点を学びます。

また、AIが生成したコンテンツの著作権や商標権の問題、AIが誤った情報を生成する「ハルシネーション」への対処法など、法務・倫理面での重要な知識も習得します。

これらのリスクを正しく理解し、適切な対策を講じることで、企業は安心してAI活用を推進できます。

有料だけじゃない!無料で学べる「生成AIプロンプト研修」オンラインサービス

本格的なスキル習得には有料研修がおすすめですが、まずは無料で学習を始めたいという方も多いでしょう。

- 無料オンラインサービスのメリット・デメリット

- おすすめの無料学習プラットフォーム3選

ここでは、無料で学べるオンラインサービスの特徴と、おすすめのプラットフォームをご紹介します。

基礎知識を身につける第一歩として活用してみてください。

無料オンラインサービスのメリット・デメリット

無料サービスの最大のメリットは、言うまでもなくコストがかからない点です。

気軽に始められ、プロンプトエンジニアリングが自分に向いているかどうかを試すことができます。

また、断片的な情報であれば、最新の技術トレンドなどを素早くキャッチアップすることも可能です。

一方で、デメリットとしては、情報が体系化されておらず、知識が断片的になりがちという点が挙げられます。

また、質問できる環境がないため、疑問点を自力で解決する必要があり、挫折しやすい傾向にあります。

おすすめの無料学習プラットフォーム3選

まず、YouTubeには国内外の専門家がプロンプトのコツやツールの使い方を解説する動画が数多く投稿されています。

特定のツールの使い方を知りたい場合などに非常に役立ちます。

次に、Googleが提供する「Google for Developers」や、DeepLearning.AIが提供するコースなどでは、著名な研究者による質の高い講座を無料で受講できます。

ただし、多くは英語での提供となります。

最後に、企業のオウンドメディアや技術ブログも有用です。

AI関連企業が発信する最新情報や活用事例は、実務に役立つヒントの宝庫です。

「生成AIプロンプト研修」で学ぶスキルのビジネス活用事例

研修で得たスキルは、具体的にビジネスのどのような場面で役立つのでしょうか。

- 資料作成・議事録作成の時間を70%削減

- マーケティングのキャッチコピーや企画書作成

- 営業のメール文面作成や顧客対応の自動化

- システム開発におけるコード生成とデバッグ

ここでは、具体的な活用事例を4つ紹介し、その効果を解説します。

自社での活用イメージを膨らませてみてください。

資料作成・議事録作成の時間を70%削減

会議の音声データをAIに読み込ませ、議事録の要約とToDoリストの作成を指示すれば、数時間かかっていた作業がわずか数分で完了します。

ある企業では、この方法で議事録作成時間を70%以上削減することに成功しました。

また、プレゼンテーション資料の構成案作成や、各スライドのテキスト生成もAIに任せることができます。

煩雑な事務作業から解放され、より本質的な業務に時間を割けるようになります。

マーケティングのキャッチコピーや企画書作成

マーケティング部門では、生成AIは強力なブレインストーミングのパートナーとなります。

新商品のターゲット層やコンセプトを伝えるだけで、魅力的なキャッチコピー案を数百パターンも瞬時に生成してくれます。

また、市場調査のデータを要約させ、競合分析やペルソナ設定をAIに手伝ってもらうことで、企画書の骨子を短時間で作成できます。

これにより、企画のスピードと質が大幅に向上し、クリエイティブな業務に集中できます。

営業のメール文面作成や顧客対応の自動化

営業担当者は、顧客の業種や役職、過去のやり取りといった情報をAIに与えることで、パーソナライズされた効果的なアポイントメールの文面を自動生成できます。

これにより、メール作成の時間を大幅に短縮し、より多くの顧客にアプローチすることが可能になります。

また、よくある質問への回答をAIチャットボットに任せることで、顧客対応を24時間365日自動化し、顧客満足度の向上とサポート部門の負担軽減を両立できます。

システム開発におけるコード生成とデバッグ

エンジニアやプログラマーにとっても、生成AIは開発効率を飛躍的に向上させるツールです。

実現したい機能や仕様を自然言語で指示するだけで、PythonやJavaなどのプログラムコードを自動で生成してくれます。

また、コード内に潜むバグ(エラー)を発見し、修正案を提示させる「デバッグ」作業もAIに任せることが可能です。

これにより、開発者はコーディングにかかる時間を削減し、より複雑な設計やアーキテクチャの検討に集中できます。

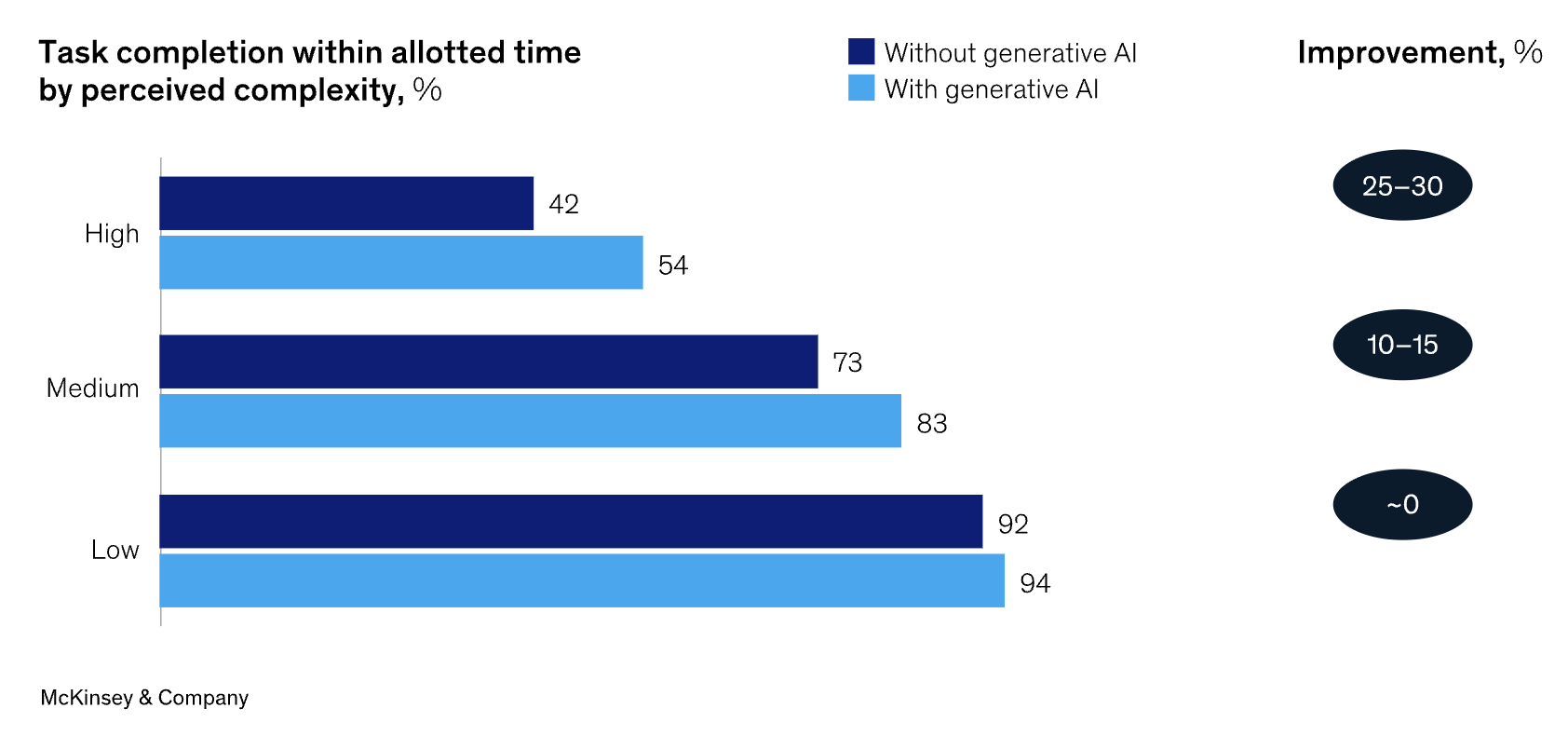

こちらは、マッキンゼーによる、生成AIが業務の生産性をいかに向上させるかについての調査レポートです。合わせてご覧ください。 https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/unleashing-developer-productivity-with-generative-ai

「生成AIプロンプト研修」を受けるメリットを再確認

ここまで様々な側面から生成AIプロンプト研修について解説してきましたが、改めてそのメリットを整理してみましょう。

- 生産性の劇的な向上とルーティンワークの削減

- 情報漏洩や著作権侵害などのリスク回避

- 社内でのAI活用推進リーダーになれる

これらのメリットを理解することで、研修への投資価値を再認識できるはずです。

生産性の劇的な向上とルーティンワークの削減

最大のメリットは、やはり生産性の向上です。

これまで人間が時間をかけて行っていた資料作成、情報収集、文章作成といった多くのルーティンワークをAIに任せることができます。

これにより、従業員は単純作業から解放され、分析、企画、創造といった、人間にしかできない高付加価値な業務に集中する時間が生まれます。

結果として、個人のスキルアップだけでなく、組織全体の競争力強化に直結します。

情報漏洩や著作権侵害などのリスク回避

生成AIは非常に便利なツールですが、使い方を誤ると情報漏洩や著作権侵害といった重大なリスクを引き起こす可能性があります。

研修では、これらのリスクを正しく理解し、安全にAIを活用するための知識(セキュリティ設定、引用元の確認方法など)を体系的に学びます。

コンプライアンスを遵守した上でAIの恩恵を最大限に享受するためには、正しい知識の習得が不可欠です。

企業の信頼を守り、安心してAIを活用できる体制を構築できます。

社内でのAI活用推進リーダーになれる

現時点では、社内にAIを使いこなせる人材はまだ多くありません。

早期にプロンプトの専門スキルを習得することで、あなたは社内におけるAI活用の第一人者、推進リーダーとしてのポジションを確立できます。

他の社員にAIの使い方を教えたり、業務改善の提案をしたりすることで、自身の市場価値を大きく高めることができます。

AI時代を生き抜くための必須スキルを身につけることは、自身のキャリアにとって大きなアドバンテージとなるでしょう。

「生成AIプロンプト研修」受講者のリアルな声と評判

研修選びの参考として、実際に受講した人たちの声を聞いてみることも重要です。

- 【成功事例】業務効率が改善した受講者の声

- 【失敗事例】期待した効果が得られなかった受講者の声

ここでは、成功事例と失敗事例の両方を紹介し、研修を成功させるためのヒントを探ります。

【成功事例】業務効率が改善した受講者の声

「マーケティング部に所属していますが、研修で学んだプロンプト術を活用して広告文の作成を自動化したところ、作業時間が従来の5分の1になりました。クリエイティブなABテストに時間を割けるようになり、広告効果も向上しました。」(30代・マーケティング職)

「毎週月曜の午前中を全て費やしていた週報作成が、AIのおかげで30分で終わるようになりました。空いた時間で新しい企画を考えられるようになり、仕事が楽しくなりました。」(20代・企画職)

【失敗事例】期待した効果が得られなかった受講者の声

「動画を見るだけの研修だったので、いざ自分の業務で使おうとしても応用できませんでした。もっと実践的な演習がある研修を選べばよかったです。」(40代・管理職)

「基礎的な内容ばかりで、すでに知っていることの復習になってしまいました。自分のレベルに合った、もう少し専門的な内容の研修を選ぶべきでした。」(30代・エンジニア職)

これらの声から、研修を選ぶ際には、実践的な演習の有無や、自分のスキルレベルに合っているかどうかが非常に重要であることがわかります。

「生成AIプロンプト研修」で注意すべきデメリットとリスク

生成AIの活用には多くのメリットがある一方で、注意すべきデメリットやリスクも存在します。

- 情報漏洩とセキュリティリスク

- 著作権・商標権の侵害リスク

- ハルシネーション(誤情報)への対策

これらのリスクを事前に理解し、適切な対策を講じることが、安全なAI活用には不可欠です。

研修では、これらのリスク対策についても詳しく学びます。

情報漏洩とセキュリティリスク

ChatGPTなどのパブリックな生成AIサービスに、企業の機密情報や顧客の個人情報を入力してしまうと、その情報がAIの学習データとして利用され、外部に漏洩するリスクがあります。

多くの企業では、セキュリティが強化された法人向けプランや、入力データを学習に利用しない設定(オプトアウト)が可能なサービスを導入しています。

研修を通じて、自社のセキュリティポリシーを遵守した安全な利用方法を徹底することが重要です。

著作権・商標権の侵害リスク

生成AIが作成した文章や画像が、既存の著作物と酷似している場合、意図せず著作権を侵害してしまう可能性があります。

特に、画像生成AIはインターネット上の膨大な画像を学習しているため、特定のキャラクターやブランドロゴに似た画像を生成してしまうことがあります。

生成されたコンテンツを商用利用する際には、必ず人間の目でチェックし、類似のものがないかを確認するプロセスが必要です。

研修では、こうした権利侵害を避けるための具体的なチェック方法も学びます。

ハルシネーション(誤情報)への対策

ハルシネーションとは、生成AIが事実に基づかない、もっともらしい嘘の情報を生成してしまう現象のことです。

AIは学習データに含まれていない情報や、複雑な専門知識について質問されると、誤った情報を自信満々に回答することがあります。

AIの回答を鵜呑みにせず、必ずファクトチェック(事実確認)を行う習慣を身につけることが極めて重要です。

特に、統計データや法律、医療などの正確性が求められる分野では、必ず信頼できる情報源で裏付けを取る必要があります。

こちらはAIのハルシネーションを防ぐ具体的な方法について解説した記事です。 合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/use-case/chatgpt-prevent-hallucination/

「生成AIプロンプト研修」に関するよくある質問

最後に、生成AIプロンプト研修に関して多くの方が抱く疑問にお答えします。

- プログラミング未経験でも受講できますか?

- 研修期間はどのくらいかかりますか?

- 受講後に資格などは取得できますか?

これらの回答が、あなたの研修選びの最後のひと押しとなれば幸いです。

プログラミング未経験でも受講できますか?

はい、全く問題ありません。

ほとんどの生成AIプロンプト研修は、プログラミング未経験のビジネスパーソンを対象としています。

プロンプトは基本的に日本語(自然言語)で指示を出すため、専門的なコードを書くスキルは不要です。

一部、API連携などを学ぶ上級者向けコースではプログラミング知識が必要な場合もありますが、多くの基礎・中級コースはどなたでも安心して受講できます。

研修期間はどのくらいかかりますか?

研修期間は、プログラムの内容によって大きく異なります。

1日で基本を学ぶ短期集中セミナーから、2〜3ヶ月かけて体系的に学ぶスクール形式のものまで様々です。

まずはツールの使い方を知りたいという方は短期セミナー、実践的なスキルをしっかり身につけて業務に活かしたい、あるいはキャリアアップにつなげたいという方は数ヶ月のコースを選ぶと良いでしょう。

自分の目的と確保できる学習時間に合わせて選ぶことが大切です。

受講後に資格などは取得できますか?

現時点(2025年)で、プロンプトエンジニアリングに関する公的な国家資格はありません。

しかし、一部の民間企業や団体が認定する資格は存在しますし、研修を提供しているスクールが独自の修了証を発行するケースが一般的です。

資格そのものよりも、研修を通じて作成した成果物(業務改善の事例など)や、身につけた実践的なスキルの方が、転職やキャリアアップの際には高く評価される傾向にあります。

まとめ:生成AIプロンプト研修で未来のキャリアを切り拓こう

本記事では、おすすめの生成AIプロンプト研修15選から、選び方のポイント、具体的な活用事例、注意すべきリスクまでを網羅的に解説しました。

企業は労働力不足や業務効率化の課題を抱える中で、生成AIの活用はDX推進の切り札として注目されています。

しかし、実際には「何から手をつければいいかわからない」「社内にAIを教えられる人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

生成AIプロンプト研修は、こうした課題を解決し、個人と組織の成長を加速させるための最適なソリューションです。

研修を通じてAIを使いこなすスキルを身につけることは、単なる業務効率化に留まりません。

それは、AI時代における自身の市場価値を高め、新しいキャリアの可能性を切り拓くための自己投資です。

今回ご紹介した研修の中から、あなたの目的やレベルに合ったものを見つけ、ぜひ第一歩を踏み出してみてください。

AIを「使う側」になることで、未来のビジネスシーンをリードする人材を目指しましょう。

生成AI時代に“仕事がなくなる人”と“価値が上がる人”の分岐点

生成AIを日常的に使うことが当たり前になった今、単にAIを使えるだけでは、もはやアドバンテージにはなりません。むしろ、AIに単純作業を任せるだけの「AIオペレーター」に留まってしまうと、自身の専門性がAIに代替され、市場価値が低下していくリスクさえあります。世界的なコンサルティングファームPwCの調査では、AIスキルを持つ人材には高い賃金プレミアムが支払われることが示唆されており、AIを使いこなす能力がキャリアを大きく左右する時代に突入しているのです。

では、AI時代に価値を高める人材とはどのような人物でしょうか。それは、AIを単なる効率化ツールとしてではなく、自らの思考を拡張し、新たな価値を創造するための「パートナー」として使いこなせる人材です。彼らは、AIの能力を最大限に引き出すための専門的な対話技術、すなわちプロンプトエンジニアリングを習得しています。

例えば、企画立案において、ただ「面白いアイデアを出して」と指示するのではなく、「30代女性向けの新しいスキンケアブランドのコンセプトを、サステナビリティとウェルネスの観点から、斬新な切り口で5つ提案してください。それぞれのターゲットペルソナとキャッチコピーも添えてください」といった具体的で戦略的な指示を出します。このような質の高い対話を通じてAIから優れたアウトプットを引き出し、それを基に自らの創造性を発揮することで、AIにはできない付加価値を生み出すのです。AIに仕事を奪われるのではなく、AIを操る側に回る。その分岐点が、専門的なプロンプトスキルの習得にあると言えるでしょう。

引用元:

PwCの2024年の調査によると、生成AIのスキルを必要とする職種は、そうでない職種に比べて最大25%の賃金プレミアムがつく可能性があることが示されています。(PwC, “PwC’s 2024 Global AI Jobs Barometer” 2024年)

まとめ

企業は労働力不足や業務効率化の課題を抱える中で、生成AIの活用がDX推進や業務改善の切り札として注目されています。

しかし、実際には「どこから手を付ければいいかわからない」「社内にAIリテラシーを持つ人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhubです。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。