「生成AIの導入が企業で進んでいるらしいけど、日本の現状はどうなの?」

「世界と比べて、日本の生成AI導入率は高いの?低いの?」

こういった疑問を持っている方もいるのではないでしょうか?

本記事では、2025年の最新データに基づき、日本企業における生成AIの導入率、世界の状況との比較、そして導入が遅れる背景について詳しく解説します。

さらに、具体的な企業の成功事例を交えながら、導入を成功させるためのステップや具体的なユースケースまでを網羅的にご紹介します。自社でのAI活用を検討している方は、ぜひ最後までご覧ください。

生成AI導入率とは?

近年、ビジネスシーンで頻繁に耳にするようになった「生成AI導入率」。これは、企業が生成AI技術を業務にどの程度取り入れているかを示す指標です。しかし、その定義や世界的な立ち位置について、正確に理解している人はまだ少ないかもしれません。

ここでは、生成AI導入率の基本的な定義と、世界における日本のポジションを明確に解説します。

生成AI導入率の定義

生成AI導入率とは、一般的に、企業が業務プロセスの中にChatGPTのような言語系生成AIや、画像・動画などを生成するAIツールを、試験的あるいは本格的に導入している割合を指します。

この指標は、単にツールを試したことがあるというレベルではなく、業務効率化、新しい価値の創出、競争力強化などを目的として、組織的に活用している状態を測るものです。調査機関によっては、「全社的に利用している」「一部の部署で利用している」「試験導入中・導入準備中」といった段階をまとめて「導入率」として算出することがあります。

この導入率を把握することは、自社のAI活用の立ち位置を客観的に評価し、今後の戦略を立てる上で非常に重要となります。

世界と日本の生成AI導入率の比較

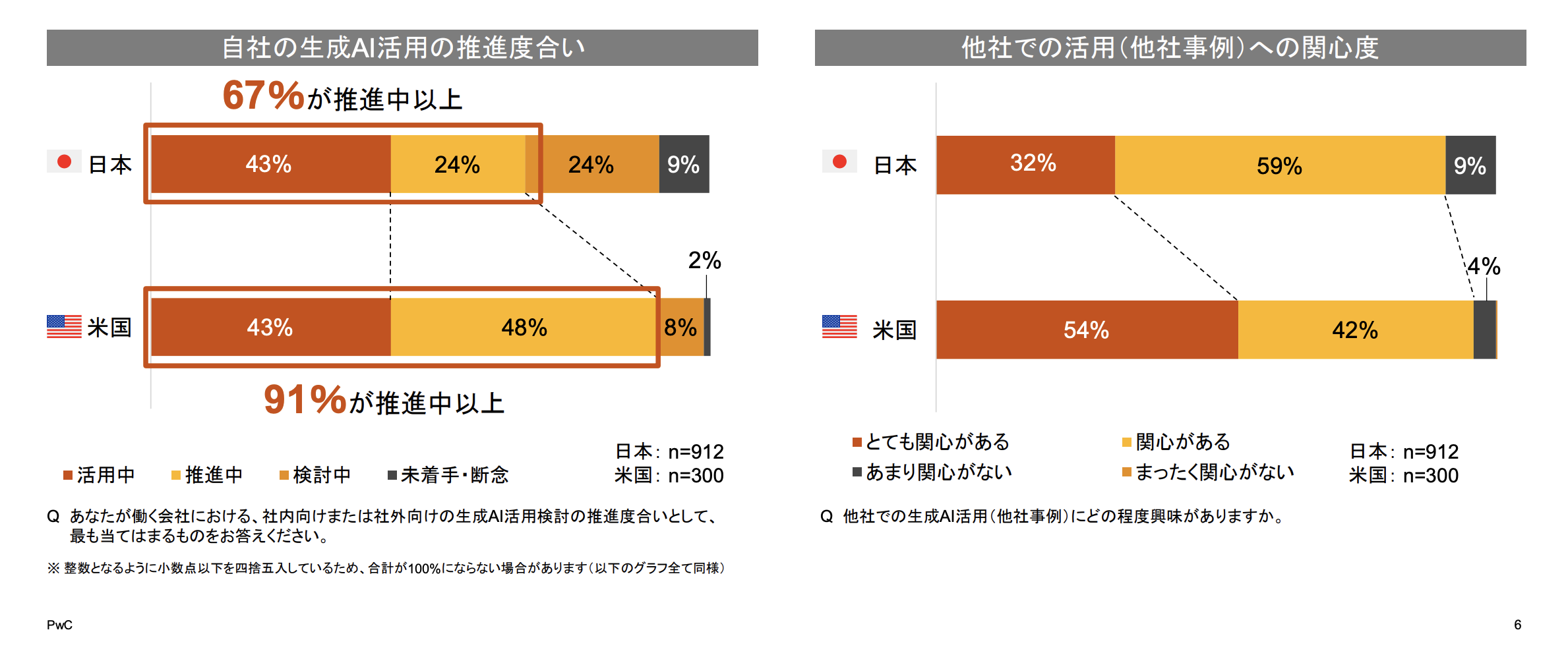

PwCが2025年に発表した5カ国比較調査によると、日本企業の生成AI導入率は56%に達し、世界平均とほぼ同水準にまで上昇しています。一見すると、日本は世界に追いついたように見えます。

しかし、注目すべきはその「効果」です。「期待を上回る効果があった」と回答した日本企業はわずか13%に留まり、これは調査対象国の中で最も低い数値でした。米英(約50%)の4分の1、中国・ドイツ(約25%)の半分という結果は、日本の多くの企業が生成AIを導入したものの、その価値を十分に引き出せていないという実態を浮き彫りにしています。

導入率の数字だけでは見えない「活用の質」に、日本企業の大きな課題が隠されていると言えるでしょう。

こちらは、本文でも引用しているPwCによる生成AIの実態調査レポートです。各国の詳細なデータ比較にご興味のある方は、合わせてご覧ください。 https://www.pwc.com/jp/ja/knowledge/thoughtleadership/2024/assets/pdf/generative-ai-survey2024-us-comparison.pdf

生成AI導入率の現状:日本企業の生成AI活用状況

日本の生成AI導入率は世界平均に並びつつある一方で、その活用レベルには依然として大きな課題が残っています。なぜ日本の企業は、生成AIのポテンシャルを最大限に活かしきれていないのでしょうか。

ここでは、日本企業の生成AI活用が遅れている具体的な理由、その背景にある企業文化、そして普及を妨げている要因について深く掘り下げていきます。

日本の生成AI活用はなぜ遅れているのか?

日本の生成AI活用が「効果が出ていない」とされる主な理由は、技術的な問題よりも、むしろ組織的な課題に根差しています。

最大の障壁は「AIリテラシーや専門人材の不足」です。多くの従業員が生成AIをどう業務に活かせばよいか分からず、具体的な活用方法をイメージできていません。

また、「費用対効果(ROI)が見えない」ことも大きな要因です。導入によるコストに対して、どれほどの生産性向上や売上貢献があるのかを測定する明確な指標を設けられていない企業が多く、経営層が本格的な投資に踏み切れないケースが後を絶ちません。

日本の生成AI普及が遅れる原因とされている企業文化

日本の伝統的な企業文化も、生成AIの普及を遅らせる一因となっています。特に「失敗を許容しない文化」は、新しい技術の試行錯誤を妨げます。生成AIは完璧ではなく、時に誤った情報を出力することもありますが、その不確実性を受け入れ、トライ&エラーを繰り返す環境がなければ、革新的な活用は生まれません。

また、縦割りの組織構造も問題です。部署間の連携が取れていないため、一部の部署で得られた成功事例やノウハウが全社に共有されず、限定的な活用に留まってしまいます。全社的なデータ連携や活用方針の欠如が、AIの能力を最大限に引き出すことを困難にしています。

こちらは、情報処理推進機構(IPA)が公開している、日本企業におけるAI利用の許諾状況やルール策定に関する調査です。合わせてご覧ください。 https://www.ipa.go.jp/security/reports/technicalwatch/eid2eo00000022sn-att/report.pdf

生成AIの普及を妨げる要因

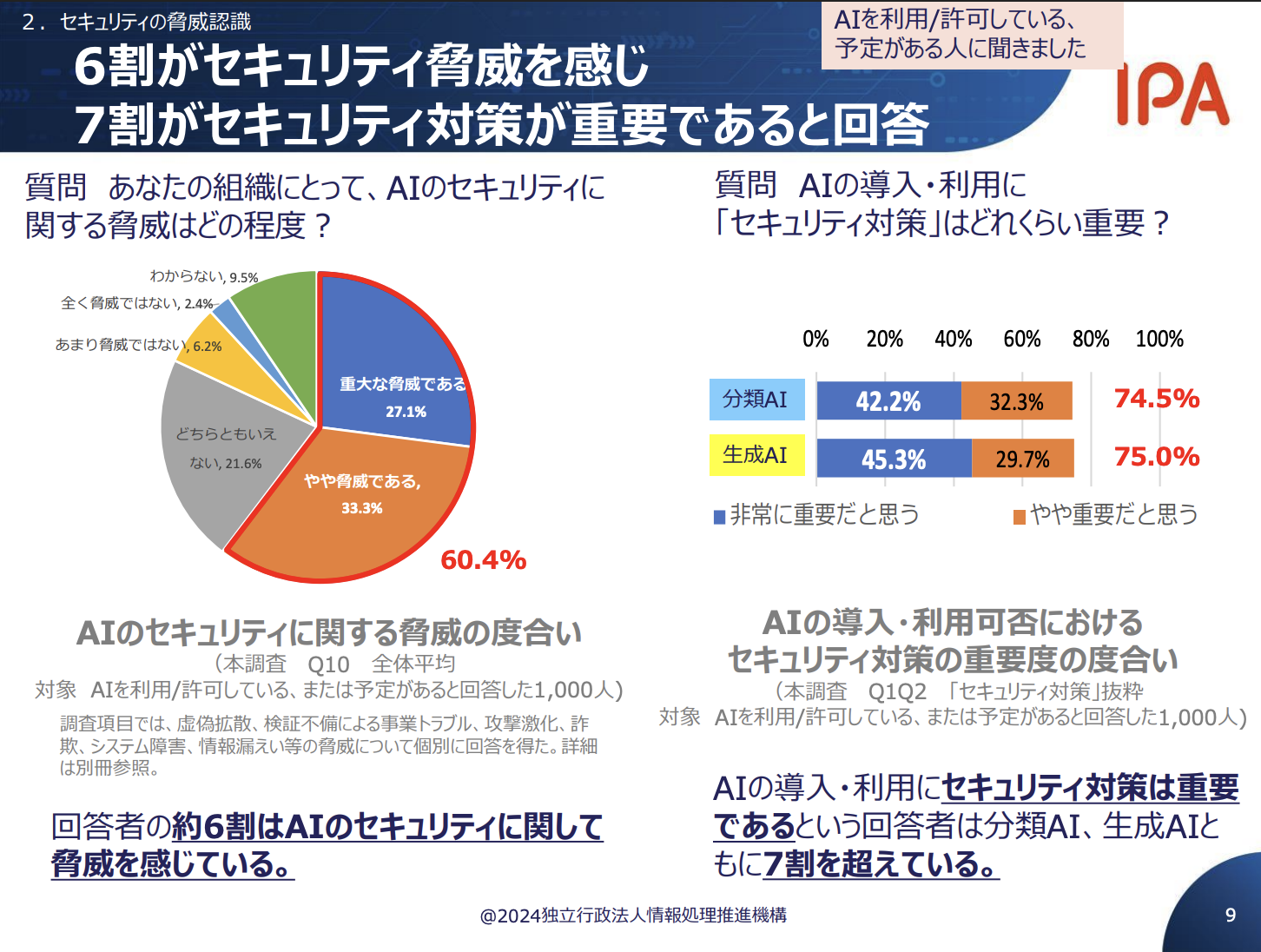

企業文化以外にも、生成AIの普及を直接的に妨げる要因が存在します。

第一に、「セキュリティへの懸念」です。機密情報や個人情報の漏洩リスクを恐れるあまり、利用ルールが厳しすぎたり、そもそも利用が禁止されたりするケースがあります。適切なガイドラインを策定し、安全な利用環境を整備することが不可欠です。

第二に、「データの不足や質の低さ」です。生成AIに質の高いアウトプットをさせるには、学習元となる高品質な社内データが欠かせません。しかし、多くの企業ではデータが整理されておらず、AIが活用できる形で保管されていないのが現状です。

企業がChatGPTを導入する際の料金やセキュリティ、活用事例について網羅的に解説した記事もございます。合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/useful/chatgpt-for-companies/

生成AI導入率を上げるための4つのステップ

生成AIを導入し、その効果を最大化するためには、計画的かつ段階的なアプローチが不可欠です。思いつきでツールを導入するだけでは、期待した成果を得ることは難しいでしょう。

ここでは、生成AIの導入を成功に導くための具体的な4つのステップを紹介します。

- 導入目的と活用方針の検討

- 利用環境の整備

- スモールスタートでPoC(概念実証)を実施

- 本格導入と運用

これらのステップを順に踏むことで、自社の課題解決に直結する効果的なAI活用が実現できます。それでは、1つずつ解説します。

Step1:導入目的と活用方針の検討

最初のステップは、なぜ生成AIを導入するのか、その目的を明確にすることです。「業務効率化」「コスト削減」「新規事業の創出」など、具体的なゴールを設定します。

目的が明確になったら、次に対象業務を選定します。例えば、定型的な問い合わせ対応や、資料の要約、アイデア出しなど、生成AIの得意な分野から始めるのが良いでしょう。

そして、最も重要なのが、全社的な活用方針とガイドラインの策定です。情報漏洩リスクや著作権問題を防ぐため、どのような情報を入力してはいけないか、生成された内容をどう扱うかといったルールを明確に定め、従業員に周知徹底する必要があります。

Step2:利用環境の整備

次に、従業員が安全かつ快適に生成AIを利用できる環境を整えます。無料のWebサービスを個人で利用させるのではなく、セキュリティが担保された法人向けのサービスを選定することが重要です。

代表的な選択肢としては、Microsoftが提供する「Azure OpenAI Service」など、入力したデータがAIの再学習に使われないセキュアなプラットフォームの利用が挙げられます。

また、誰がどのツールを、どの範囲で利用できるのかを管理する体制も必要です。全社的にIT部門が管理するのか、部署ごとに管理者を置くのかなど、自社の組織体制に合った運用方法を検討しましょう。

Step3:スモールスタートでPoC(概念実証)を実施

いきなり全社的に導入するのではなく、まずは特定の部署やチームで試験的に導入し、その効果を検証する「PoC(Proof of Concept:概念実証)」を実施します。

PoCの目的は、Step1で設定した課題が、生成AIによって本当に解決できるのかを見極めることです。例えば、「問い合わせ対応業務の時間を30%削減する」といった具体的な目標(KPI)を設定し、導入前後でその効果を測定します。

この段階で小さな成功体験を積み重ね、具体的な費用対効果を示すことができれば、経営層の理解を得やすくなり、全社展開への大きな後押しとなります。

Step4:本格導入と運用

PoCで有効性が確認できたら、いよいよ本格導入です。PoCの結果を基に、導入範囲を段階的に広げていきます。

本格導入にあたっては、従業員向けの研修や勉強会を定期的に開催し、社内全体のAIリテラシーを向上させることが成功の鍵となります。基本的な使い方から、より高度な活用方法(プロンプトエンジニアリングなど)まで、継続的な教育機会を提供しましょう。

また、導入後も定期的に利用状況をモニタリングし、効果を測定し続けることが重要です。新たな課題やより良い活用方法が見つかれば、運用ルールや活用方針を柔軟に見直し、改善を繰り返していくことで、生成AIの価値を最大化できます。

生成AI導入を本格的に検討している方は、ぜひこちらの記事を合わせてご覧ください。総合生成AIコンサルティングファームとして大手企業含む多くの企業へのAI導入を成功させている弊社が、生成AI企業100社と、導入方法など、生成AI導入に関することを網羅的に解説しております。

生成AI導入率を上げる9つのユースケース

生成AIは、特定の業務だけでなく、企業のあらゆる部門で活用できる可能性を秘めています。その応用範囲は広く、情報収集からコンテンツ作成、さらには顧客対応やソフトウェア開発まで多岐にわたります。

ここでは、生成AIの導入率向上に直結する、代表的な9つのユースケースを紹介します。これらの具体例を参考に、自社のどの業務に適用できるかを検討してみてください。

リサーチ・翻訳・要約・分析

情報収集やデータ整理は、多くのビジネスパーソンが時間を費やす業務です。生成AIは、膨大な量のテキストデータを瞬時に処理し、必要な情報を抽出・整理することを得意とします。

例えば、市場調査レポートや競合他社のニュースリリースを読み込ませ、その要点を数行にまとめてもらうことができます。また、海外の文献を即座に翻訳したり、顧客アンケートの自由回答を分析して主要な意見を抽出したりすることも可能です。これにより、リサーチにかかる時間を大幅に短縮し、より本質的な分析や意思決定に集中できます。

企画立案・フィードバック

新しいアイデアが求められる企画業務においても、生成AIは強力なパートナーとなります。新商品のキャッチコピー、イベントの企画案、マーケティングキャンペーンの戦略など、テーマを与えるだけで多様な切り口からアイデアを数十個単位で生成してくれます。

生成されたアイデアは、そのまま使うのではなく、思考のたたき台として活用するのがポイントです。また、自身が作成した企画書を生成AIに読み込ませ、「この企画の弱点はどこか」「どのようなリスクが考えられるか」といった客観的なフィードバックを求めることも有効です。

メール・企画書等の文書作成

日々の業務で発生するメールの返信、議事録の作成、企画書の構成案づくりなど、定型的な文書作成は生成AIが最も得意とする分野の一つです。

例えば、「来週の会議の日程調整をお願いする丁寧なメール」といった指示を出すだけで、適切な文面を瞬時に作成してくれます。また、会議の音声をテキスト化したものを読み込ませ、要点をまとめた議事録を作成させることも可能です。文書作成の時間を削減することで、より創造的な業務にリソースを割くことができます。

設計・デザイン案作成

製造業や建設業、クリエイティブ業界においても生成AIの活用が進んでいます。例えば、建築分野では、手書きのスケッチを基に、複数の異なるスタイルの建物の外観デザイン案を3Dモデルとして生成することができます。

また、製品デザインにおいても、「近未来的で、流線形のフォルムを持つイヤホン」といった言語の指示から、具体的なデザイン案を複数画像として出力させることが可能です。これにより、設計・デザインの初期段階における試行錯誤の時間を大幅に短縮し、創造性の幅を広げます。

ソフトウェア開発・デバッグ

ITエンジニアの業務においても生成AIは不可欠なツールとなりつつあります。簡単なツールのコードをゼロから生成させたり、既存のコードに含まれるエラー(バグ)の原因を特定し、修正案を提示させたりすることができます。

また、複雑なコードの解説や、新しいプログラミング言語の学習補助など、エンジニアのスキルアップにも貢献します。実際に、生成AIを活用することで、開発時間を1人あたり1日2時間削減できたという事例も報告されており、ソフトウェア開発の生産性を劇的に向上させるポテンシャルを秘めています。

社内知見の検索・業務支援

多くの企業では、社内規程や過去のプロジェクト資料、技術情報などが様々な場所に散在し、必要な情報を見つけ出すのに時間がかかるという課題を抱えています。

社内データと連携した生成AIチャットボットを導入することで、従業員は自然な言葉で質問するだけで、膨大な社内文書の中から必要な情報を瞬時に探し出すことができます。これにより、問い合わせ対応部署の負担を軽減するとともに、従業員が自己解決できる範囲を広げ、業務の属人化を防ぐことにも繋がります。

コンテンツ作成(文書/画像)

マーケティングや広報部門では、ブログ記事、SNSの投稿文、広告コピーといったコンテンツを日々作成しています。生成AIは、キーワードやターゲット層を指定するだけで、これらのコンテンツの草案を短時間で大量に作成することができます。

さらに、文章だけでなく、「青空の下で楽しそうにピクニックをする家族」といった指示で、広告キャンペーンに使用する画像を生成することも可能です。動画のナレーションやBGMまでもAIで作成する事例もあり、コンテンツ制作のコストと時間を大幅に削減します。

顧客対応の自動化

コールセンターやカスタマーサポート部門では、生成AIを活用したチャットボットやボイスボットの導入が進んでいます。従来のシナリオ型チャットボットとは異なり、生成AIはより人間らしく、文脈を理解した柔軟な対話が可能です。

これにより、24時間365日、顧客からの定型的な問い合わせに自動で対応できるようになり、オペレーターはより複雑で専門的な対応に集中できます。顧客満足度の向上と、サポート部門の業務効率化を同時に実現します。

サービス機能・顧客体験の進化

生成AIを自社のサービスや製品に直接組み込むことで、新たな顧客体験を創出する動きも加速しています。

例えば、フリマアプリでは、出品する商品の写真を撮るだけで、AIが最適な商品名や説明文を自動で提案してくれます。また、教育サービスでは、生徒一人ひとりの学習状況をAIが分析し、個別最適化されたアドバイスを提供するなど、パーソナライズされたサービスの実現に貢献しています。このように、生成AIは既存ビジネスの付加価値を大きく高める力を持っています。

生成AI導入率を向上させた日本企業の成功事例10選

生成AIを効果的に活用し、具体的な成果を上げている日本企業は着実に増えています。ここでは、様々な業界から先進的な10社の成功事例をピックアップし、その取り組み内容と効果を紹介します。これらの事例から、自社で生成AIを活用する際のヒントを得てください。

パナソニックコネクト:AIアシスタントを導入し1日5000回の利用

パナソニックコネクトは、全社員約1万2000人を対象に、マイクロソフトのAzure OpenAI Serviceを基盤とした独自のAIアシスタント「ConnectAI」を導入しました。このツールは、企画書のアイデア出し、メールの英訳、プログラミングコードの生成など、幅広い業務で活用されています。導入後、利用回数は1日あたり5000回に達し、従業員の生産性向上に大きく貢献しています。厳格なセキュリティ管理の下で運用されており、情報漏洩のリスクを懸念する企業にとって参考になる事例です。

オムロン:生成AIを活用した言語指示で動くロボットの開発へ

製造業大手のオムロンは、人と機械が融和する未来を目指し、生成AIとロボット技術を組み合わせた研究開発を進めています。具体的には、「机の上にあるペットボトルを取って」といった曖昧な自然言語による指示をロボットが理解し、自律的に作業を実行する技術の開発に取り組んでいます。これにより、専門的なプログラミング知識がない人でも、簡単にロボットを操作できるようになり、製造現場や物流、さらには家庭内でのロボット活用が飛躍的に進むと期待されています。

セブンイレブン:生成AIを活用し商品企画の期間を10分の1に

コンビニエンスストア最大手のセブン-イレブン・ジャパンは、商品企画のプロセスに生成AIを導入しました。販売データやSNS上の顧客の声、トレンド情報などをAIが分析し、新商品のコンセプトやターゲット層、さらにはプロモーション案までを提案します。これにより、従来は数ヶ月かかっていた企画プロセスが、最短で10分の1に短縮される見込みです。変化の速い市場ニーズに迅速に対応し、ヒット商品を生み出すための強力な武器となっています。

パルコ:広告の動画・ナレーション・音楽を全て生成AIで作成

ファッションビルのパルコは、2023年のホリデーシーズンの広告キャンペーンにおいて、クリエイティブ制作の全工程に生成AIを活用しました。モデルの画像から広告動画、ナレーション、BGMに至るまで、すべてをAIで生成するという先進的な試みです。これにより、制作コストを抑えつつ、従来の人間中心の制作プロセスでは生まれ得なかった độc創的な表現を可能にしました。クリエイティブ業界におけるAIの新たな可能性を示した事例として、大きな注目を集めました。

アサヒビール:生成AIを活用し従業員の社内情報検索を効率化

アサヒビールは、社内に散在する膨大な技術情報や過去の商品開発資料などを、従業員が効率的に検索・活用できるシステムを導入しました。このシステムは生成AIを活用しており、キーワード検索だけでなく、自然な文章で質問すると、AIが関連資料を探し出し、その内容を要約して提示します。これにより、従業員は必要な情報に素早くアクセスできるようになり、商品開発のスピードアップや、部門を超えたイノベーションの創出に繋がっています。

LINE:エンジニアが生成AIを活用し1日2時間の業務効率化

LINEヤフーは、全従業員を対象に生成AIの業務活用を推進しており、特にソフトウェア開発の現場で大きな成果を上げています。エンジニアは、コーディングやデバッグ、コードレビューといった作業に生成AIを活用することで、1人あたり1日平均で約2時間の業務時間削減を実現しました。同社は独自の業務効率化ツール「SeekAI」も開発し、社内文書の検索など、エンジニア以外の職種でも生産性向上を図っています。

メルカリ:AIアシスタントが売れやすい商品名や説明文を提案

フリマアプリのメルカリは、出品者がより簡単かつ効果的に商品を出品できるよう、「AI出品サポート」機能を導入しました。ユーザーが出品したい商品の写真をアップロードすると、AIが画像を解析し、最適なカテゴリを提案。さらに、売れやすい商品名や商品説明文の案を自動で生成します。これにより、出品にかかる手間が大幅に削減され、初めて利用するユーザーでも安心して出品できるようになり、サービス全体の活性化に貢献しています。

学研:生成AIを活用した個別アドバイスを提供

教育サービス大手の学研は、AIを活用した自立型個別学習サービス「G-PAPILS(ジーパピルス)」を提供しています。このシステムは、生徒一人ひとりの学習履歴や解答の傾向をAIが詳細に分析し、つまずきの原因を特定。それぞれの理解度に合わせた最適な問題や、学習計画を提案します。これにより、従来の画一的な指導では難しかった、きめ細やかな個別最適化学習を実現し、生徒の学習効果を最大化しています。

大林組:生成AIがスケッチを基に建物の複数のデザイン案を提案

スーパーゼネコンの大林組は、建築設計の初期段階で生成AIを活用するツール「AiCorb」を開発しました。設計者が手書きした建物の簡単なスケッチをAIに読み込ませると、それを基に多様なスタイルの外観デザイン案や3Dモデルを自動で生成します。これにより、従来は多大な時間と労力がかかっていたデザインの検討作業が大幅に効率化され、設計者はより多くの選択肢の中から、顧客の要望に最も合ったデザインを迅速に提案できるようになります。

SMBCグループ:独自の対話AI開発で従業員の生産性向上へ

三井住友フィナンシャルグループ(SMBCグループ)は、OpenAIとの提携を通じて、金融業務に特化した独自の生成AIの開発を進めています。行内規定の照会や金融商品の情報検索、稟議書の作成支援など、幅広い業務に活用することで、従業員の生産性を抜本的に向上させることを目指しています。金融機関ならではの高いセキュリティ要件を満たしつつ、AI活用を推進する同社の取り組みは、他業界の企業にとっても重要なモデルケースとなるでしょう。

まとめ:生成AI導入率を向上させるために

本記事では、日本企業の生成AI導入率の現状から、導入を成功させるための具体的なステップ、そして先進的な企業の成功事例までを網羅的に解説してきました。

導入率の数字上は世界平均に追いつきつつある日本ですが、その「活用の質」には依然として大きな課題が残されています。この状況を打破し、企業競争力を高めていくために、私たちは何をすべきなのでしょうか。

生成AIの導入は企業の競争力に直結する

現代のビジネス環境において、生成AIの活用はもはや単なる業務効率化ツールに留まりません。それは、新たな顧客体験を創出し、製品開発のサイクルを短縮し、従業員の創造性を解放するための、事業成長のエンジンそのものです。

パナソニックコネクトやセブン-イレブンの事例が示すように、生成AIを戦略的に活用できている企業は、既に圧倒的な生産性向上や市場対応スピードの加速を実現しています。今後、この差はさらに拡大していくでしょう。生成AIを導入し、そのポテンシャルを最大限に引き出すことは、企業の持続的な成長と競争力に直結する、避けては通れない経営課題なのです。

普及の遅れがもたらすビジネスチャンス

一方で、日本の多くの企業が生成AIの活用に苦戦している現状は、裏を返せば、そこに大きなビジネスチャンスが眠っていることを意味します。特に、セキュリティを確保しつつ、誰でも簡単に使える生成AI活用プラットフォームの需要は急速に高まっています。

もし、あなたの会社が「何から手をつければいいかわからない」「社内にAI人材がいない」といった課題を抱えているなら、専門家のサポートを受けながら、まずはスモールスタートで成功体験を積むことが重要です。

本記事で紹介した事例やステップを参考に、まずは自社の小さな課題解決から生成AIの活用を始めてみてはいかがでしょうか。その一歩が、未来の大きな飛躍に繋がるはずです。

生成AIを使わない企業の末路:『何もしない』が招く致命的な経営リスク

「とりあえず様子見」は、もはや許されない選択肢かもしれません。多くの日本企業が生成AIの導入効果に悩む中、世界では「AIを導入しないこと」そのものが、企業の存続を脅かす致命的なリスクであるという認識が広まっています。マッキンゼー・グローバル・インスティテュートの分析によれば、生成AIは全世界で年間最大4.4兆ドル(約660兆円)もの経済価値を生み出す潜在力を秘めており、この変革の波に乗り遅れた企業は、深刻な競争劣位に立たされる可能性があります。

これは、単なる業務効率化の話ではありません。AIを活用する競合他社は、製品開発のスピードを上げ、マーケティングを高度化し、顧客体験を劇的に向上させます。その結果、AIを導入しない企業は次のような三重苦に直面するでしょう。

- コスト競争力の喪失:競合がAIで自動化した業務を、依然として人手で行うことによるコスト増。

- イノベーションの停滞:市場のニーズ分析やアイデア創出で後れを取り、魅力的な新商品やサービスを生み出せなくなる。

- 人材獲得の不利:優秀な人材ほど、成長機会や最新技術のある企業を求め、時代遅れの企業からは離れていく。

「導入しても効果が出ない」という悩みは、「導入しないことで市場から退場する」という、より大きなリスクの前では小さな問題なのかもしれません。今、経営者に問われているのは、AIをどう使うかという戦術論だけでなく、この構造変化にどう立ち向かうかという戦略的な決断です。

引用元:

マッキンゼー・グローバル・インスティテュートのレポート「The economic potential of generative AI: The next productivity frontier」によると、生成AIのユースケースの約75%は、顧客オペレーション、マーケティングおよび営業、ソフトウェアエンジニアリング、研究開発の4つのビジネス機能に集中しており、これらの分野で活用が進むことで年間2.6兆ドルから4.4兆ドルの経済的価値がもたらされると試算されています。(McKinsey Global Institute, “The economic potential of generative AI: The next productivity frontier,” 2023)

まとめ

企業は労働力不足や業務効率化の課題を抱える中で、生成AIの活用がDX推進や業務改善の切り札として注目されています。

しかし、実際には「どこから手を付ければいいかわからない」「社内にAIリテラシーを持つ人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。