「日本で生成AIを導入している企業はどれくらいあるの?」

「導入が進まない理由や、世界との差が知りたい…。」

こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?

2025年に入り、生成AIの企業導入は進みつつありますが、多くの企業が課題に直面しているのも事実です。

本記事では、最新データに基づき、日本の生成AI導入企業の割合や現状、導入が伸び悩む理由、そして成功のコツを解説します。

上場企業をはじめとする多くの企業でAI導入支援を行う専門家の視点から、明日から実践できるポイントまでを網羅的にご紹介します。

きっと役に立つと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。

【データで見る】日本の生成AI導入企業の割合と現状

ここからは、最新の調査データを基に、日本の生成AI導入企業の割合と、その実態について詳しく見ていきましょう。

- 全産業とWeb業界のAI導入率比較

- 業種別の利用動向と活用されるAIの種類

- 導入は大企業が主導しているという事実

- 導入企業の7割が「効果あり」と回答

これらのデータを読み解くことで、日本における生成AI活用の「今」が明確になります。

それでは、1つずつ順に解説します。

全産業とWeb業界のAI導入率比較

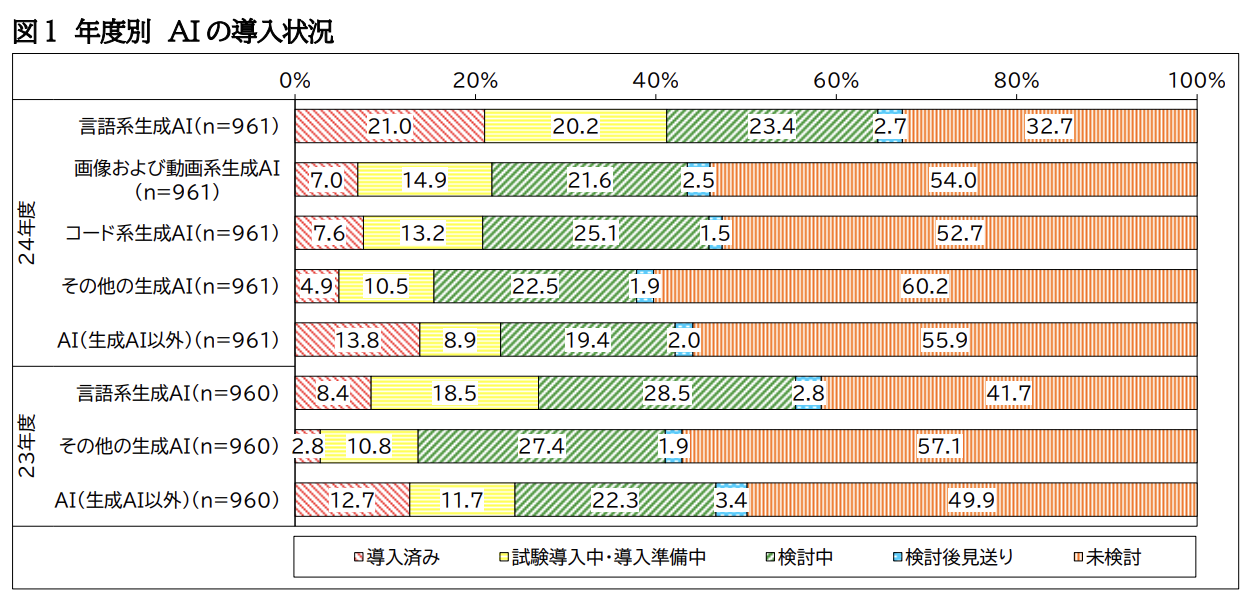

総務省が2024年後半に発表したデータによると、日本企業全体で何らかの形で生成AIを活用している割合は約47%に達しています。

これは前年から大幅な増加を示しており、ビジネスツールとしてAIが浸透し始めていることがわかります。

一方で、業種別に見ると大きな差が存在します。

特に情報通信業(Web業界を含む)では導入率が50%に迫る勢いであるのに対し、卸売業や小売業、サービス業などでは10%前後と、依然として低い水準に留まっています。

このデータから、デジタル技術への親和性が高い業界と、そうでない業界との間で「AI格差」が生まれている現状が浮き彫りになります。

業種別の利用動向と活用されるAIの種類

生成AIの導入が進んでいる業種は、情報通信業や金融・保険業です。

これらの業界では、文章生成や要約、情報収集といった言語系のAI活用が中心となっています。

例えば、メールや議事録の作成補助、社内規定の検索、市場トレンドの分析などに利用されています。

一方で、製造業や建設業などでは、画像認識AIを活用した品質検査や、需要予測AIによる在庫管理など、より専門的な分野での活用が見られます。

このように、業界の特性に応じて活用されるAIの種類や目的は大きく異なっており、自社の課題に合ったAIを選定することが重要です。

導入は大企業が主導しているという事実

企業の規模別に見ると、生成AIの導入は大企業が主導していることが明らかです。

売上高1兆円以上の企業では、7割以上が言語系生成AIを導入済み、または導入準備中であると回答しています。

対照的に、中小企業の導入率は約5%〜15%程度に留まっており、両者の間には最大で15倍もの格差が存在するという調査結果もあります。

この背景には、大企業が持つ豊富な資金力や人材、専門部署の設置といったリソースの違いが大きく影響しています。

中小企業にとっては、コストや人材不足がAI導入の大きなハードルとなっているのです。

こちらは売上高別の導入率など、企業規模によって生成AIの活用状況に大きな差があることを示した調査レポートです。 合わせてご覧ください。 https://juas.or.jp/cms/media/2025/02/it25_2.pdf

導入企業の7割が「効果あり」と回答

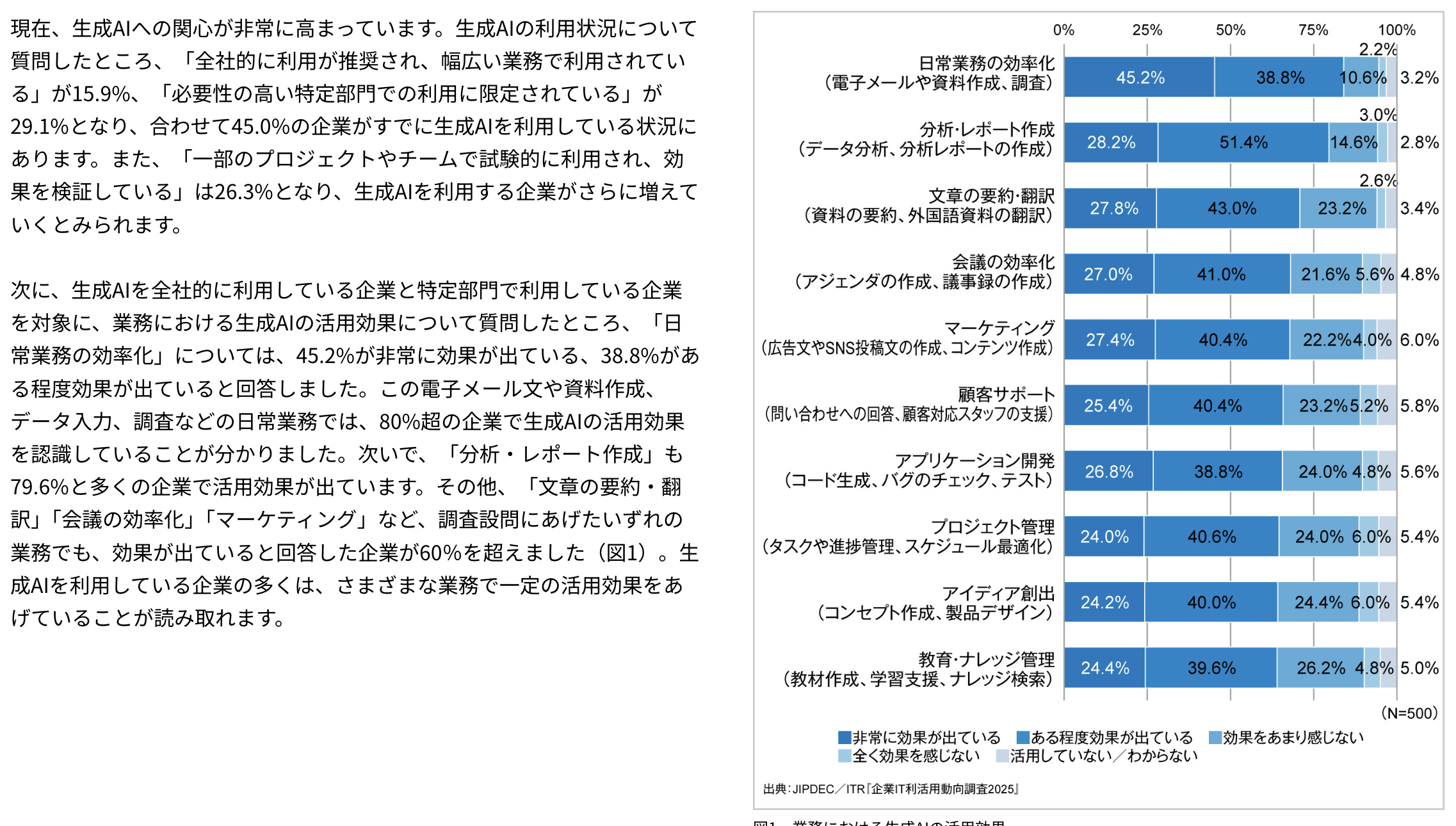

生成AIを導入した企業にその効果を尋ねた調査では、約7割が「効果があった」と回答しています。

具体的な効果としては、「業務効率化・生産性向上」を挙げる声が最も多く、次いで「コスト削減」「新たな商品・サービスの開発」と続きます。

この結果は、生成AIが単なる流行ではなく、明確なビジネスインパクトをもたらすツールであることを示しています。

一方で、導入効果を十分に測定できていない、という課題を抱える企業も少なくありません。

AI導入を成功させるためには、事前にKPI(重要業績評価指標)を設定し、効果を可視化する仕組みを整えることが重要です。

こちらは企業でのChatGPT導入に関する包括的なガイドです。合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/useful/chatgpt-for-companies/

なぜ低い?日本の生成AI導入企業の割合が伸び悩む5つの理由

多くの企業が効果を実感しているにもかかわらず、日本の生成AI導入企業の割合は、世界的に見るとまだ高いとは言えません。その背景には、日本特有の課題が存在します。

- 壁①:「わからない」という人材・リテラシー不足

- 壁②:「データがない」という準備不足

- 壁③:「高すぎる」というコストの壁

- 壁④:「現場が乗らない」という組織の課題

- 壁⑤:「なんとなく導入」という目的の不在

これらの障壁が、多くの企業のAI導入を妨げています。

それでは、一つずつ見ていきましょう。

壁①:「わからない」という人材・リテラシー不足

多くの調査で、生成AI導入の最大の課題として挙げられるのが「AIを扱える人材の不足」です。

AIで何ができるのか、どうやって業務に活かせば良いのかを具体的にイメージできる社員が社内にいないため、導入の検討すら進まないケースが少なくありません。

特に経営層の理解不足は深刻で、導入への意欲が乏しいことが日本のAI活用を遅らせる一因となっています。

また、従業員側も「習得する機会がない」「情報共有が不足している」と感じており、企業全体でのAIリテラシーの向上が急務となっています。

壁②:「データがない」という準備不足

生成AI、特にそれを自社向けに最適化する場合、学習させるための良質なデータが必要不可欠です。

しかし、多くの日本企業では、データが部署ごとにサイロ化(分断)されていたり、そもそも業務データが電子化されていなかったりするケースが珍しくありません。

「AIに入力するためのデータがない」「どのデータを使えば良いかわからない」という準備不足の状態では、AIを導入しても十分に活用することはできません。

AI導入の前に、まずは自社のデータを整理し、活用できる状態に整える「データマネジメント」の視点が重要になります。

壁③:「高すぎる」というコストの壁

生成AIの導入には、ツールの利用料だけでなく、導入を支援するコンサルティング費用や、社員教育のための費用など、様々なコストが発生します。

特に、中小企業にとっては、この初期投資やランニングコストが大きな負担となり、導入をためらう大きな理由となっています。

「IT投資自体が年間100万円未満」という企業も多い中、本格的なAI導入は現実的ではないと感じてしまうのです。

しかし、近年では比較的安価に始められるクラウドサービスも増えており、まずは小規模な範囲から試してみるという選択肢も考えられます。

壁④:「現場が乗らない」という組織の課題

経営層やDX推進部が主導してAI導入を進めようとしても、実際に業務でAIを使う現場の従業員から理解や協力が得られない、というケースも多く見られます。

「今のやり方で問題ない」「新しいツールを覚えるのが面倒」「仕事が奪われるのではないか」といった、変化に対する抵抗感や不安がその背景にあります。

このような状況では、せっかく導入したAIツールが誰にも使われず、形骸化してしまいます。

AI導入を成功させるには、なぜ導入するのかという目的を丁寧に説明し、現場の従業員を巻き込みながら進めていくプロセスが不可欠です。

壁⑤:「なんとなく導入」という目的の不在

「競合他社が導入しているから」「世間で流行っているから」といった曖昧な理由で、目的を明確にしないままAI導入を進めてしまうケースも失敗の典型例です。

解決したい課題や、達成したい目標が定まっていないため、どの業務に、どのAIツールを適用すれば良いのかが判断できません。

結果として、効果の薄い使い方に終始してしまい、「AIは役に立たない」という誤った結論に至ってしまうのです。

AIはあくまで課題解決のための「手段」です。

導入ありきで考えるのではなく、「目的」を明確にすることから始める必要があります。

世界と比較した日本の生成AI導入企業の割合

日本の現状を見てきましたが、世界に目を向けると、その立ち位置がより鮮明になります。主要国・地域と日本の生成AI導入企業の割合を比較してみましょう。

- アメリカ:攻めのAI活用と爆発的普及

- ヨーロッパ:分野差と規制主導の導入戦略

- 日本:慎重な姿勢と部分的な加速

- 地域別の特徴と課題まとめ

各地域の動向から、日本の課題と可能性を探ります。

アメリカ:攻めのAI活用と爆発的普及

アメリカは、生成AIの活用において世界をリードしています。

調査によっては、企業の導入率が80%を超えるというデータもあり、日本とは圧倒的な差があります。

特に、業務効率化だけでなく、新製品開発や顧客体験の向上といった「攻めの活用」に積極的な点が特徴です。

GoogleやMicrosoftといった巨大テック企業が開発を牽引し、スタートアップも次々と生まれるエコシステムが、この爆発的な普及を支えています。

社会全体でAIを「日常的なツール」として受け入れる文化が根付いており、トライアンドエラーを恐れずに新しい技術を取り入れる姿勢が見られます。

ヨーロッパ:分野差と規制主導の導入戦略

ヨーロッパ全体のAI導入率は、日本よりは高いものの、アメリカほどの勢いはありません。

国によって導入率にばらつきがあり、特にドイツなど製造業が強い国では導入が進んでいる一方、南欧などでは遅れが見られます。

ヨーロッパの特徴は、EUが主導する「AI法」に代表されるように、規制や倫理を重視しながら導入を進めている点です。

プライバシー保護や透明性の確保といったルール作りを先行させることで、市民が安心してAI技術を受け入れられる社会基盤を整えようとしています。

この「信頼できるAI」というアプローチは、今後のグローバルスタンダードになる可能性を秘めています。

日本:慎重な姿勢と部分的な加速

日本の生成AI導入率は、アメリカやアジア太平洋地域、ヨーロッパと比較しても低い水準にあります。

特に中小企業の導入の遅れが、国全体の数字を押し下げている大きな要因です。

多くの企業が、費用対効果やセキュリティリスク、情報漏洩などを懸念し、導入に対して慎重な姿勢を取っています。

一方で、情報通信業や金融業、そして一部の大企業では導入が加速しており、成功事例も出始めています。

この動きを中小企業や他の産業にどう波及させていくかが、今後の日本の大きな課題と言えるでしょう。

「失敗を恐れる文化」から脱却し、まずは試してみるというマインドセットへの転換が求められています。

地域別の特徴と課題まとめ

これまでの内容をまとめると、各地域の特徴は以下のようになります。

・アメリカ:市場主導でトップダウン。圧倒的なスピードで普及が進むが、格差も課題。

・ヨーロッパ:規制主導で倫理を重視。信頼性を担保しつつ、産業応用を目指す。

・日本:現場の品質意識は高いが、慎重な文化が導入の足かせに。大企業と中小企業の格差が深刻。

それぞれの地域が異なるアプローチでAI社会に向き合っていることがわかります。

日本は、両地域の良い点を取り入れつつ、自国の強みである「現場の改善力」を活かした独自のAI活用モデルを築いていく必要があります。

職種と年収で見る生成AI導入企業の割合と業務への影響

企業単位だけでなく、個人の業務レベルでも生成AIの活用は広がりつつあります。ここでは、どのような職種で、どのようにAIが使われているのか、そして年収との関係性について見ていきましょう。

- AIがもっとも利用されている職種・業務

- AI導入による業務への影響度と期待されるスキル

- AI利用と年収の意外な関係

- 「AIに任せる業務」と「AIと協業する業務」の切り分け

自身のキャリアを考える上でのヒントが見つかるかもしれません。

AIがもっとも利用されている職種・業務

調査によると、生成AIの利用率が最も高い職種は「マーケティング・販促企画・商品開発系」や「コンサルタント系」で、いずれも利用率は40%を超えています。

これらの職種では、市場調査、データ分析、企画書の草案作成、広告文の生成など、情報収集やアイデア出しの場面でAIが頻繁に活用されています。

次いで、エンジニアやデザイナーといった専門職での利用も進んでいます。

コード生成やデバッグ、デザイン案のプロトタイピングなど、専門的な作業の補助としてAIが活躍しています。

定型的な情報処理や創造的な作業の初期段階でAIを活用する傾向が見られます。

AI導入による業務への影響度と期待されるスキル

生成AIの導入により、多くの業務が変化し始めています。

特に、情報収集や資料作成といった定型的な作業はAIに代替され、人間はより創造的で、戦略的な思考が求められるようになると言われています。

これからのビジネスパーソンに期待されるのは、「AIを使いこなすスキル」です。

具体的には、AIに対して的確な指示を出す「プロンプトエンジニアリング」の能力や、AIの出力結果を鵜呑みにせず、その真偽を判断し、批判的に思考する「クリティカルシンキング」が重要になります。

AIをパートナーとして協業する姿勢が不可欠です。

AI利用と年収の意外な関係

ある調査では、生成AIを業務で利用している人と、利用していない人とでは、年収にも差が見られるという結果が出ています。

年収が高い層ほど、生成AIの利用率も高くなる傾向があるのです。

例えば、年収1,000万円以上の層と、500万円未満の層とでは、利用率に10ポイント以上の差が見られました。

これは、高年収層の職務に、AIが得意とする情報分析や戦略立案といったタスクが多く含まれることや、新しい技術への感度が高い層であることなどが理由として考えられます。

AIを使いこなし生産性を上げることが、個人の市場価値や収入にも繋がり始めていると言えるかもしれません。

「AIに任せる業務」と「AIと協業する業務」の切り分け

AI時代において生産性を高めるためには、業務の切り分けが重要になります。

まずは、自分の業務を棚卸しし、「完全にAIに任せられる業務」「AIと協業することで効率化できる業務」「人間にしかできない高度な判断が求められる業務」の3つに分類してみましょう。

例えば、議事録の文字起こしや定型メールの作成はAIに任せ、企画のアイデア出しやブレインストーミングはAIと協業し、最終的な意思決定や顧客との信頼関係構築は人間が担う、といった形です。

この切り分けを意識することで、AIを有効に活用し、自分自身はより付加価値の高い仕事に集中できるようになります。

生成AI導入企業の割合を向上させた国内の成功事例4選

ここでは、実際に生成AIを導入し、大きな成果を上げている国内企業の事例を4つ紹介します。これらの事例から、導入成功のヒントを探ってみましょう。

- セブンイレブン:AIで商品企画を10倍速に

- LINE:エンジニアの業務を2時間短縮

- みずほFG:与信稟議をAIがサポート

- パナソニックコネクト:全社員がAIアシスタントを活用

各社がどのように課題を解決したのか、具体的な取り組みに注目です。

セブンイレブン:AIで商品企画を10倍速に

セブン‐イレブン・ジャパンは、商品開発のプロセスに生成AIを全面的に導入しました。

従来、数週間かかっていた市場調査やSNS分析、商品コンセプトの立案、企画書の作成といった業務をAIがサポートすることで、企画にかかる時間を従来の10分の1に短縮したといいます。

さらに、商品コンセプトを入力するだけで、AIが商品のイメージ画像を瞬時に生成。

これにより、企画の初期段階で関係者間のイメージ共有が容易になり、意思決定のスピードが劇的に向上しました。

「データの民主化」を掲げ、全社的にAIを活用する文化を醸成したことが成功の鍵です。

LINE:エンジニアの業務を2時間短縮

LINEヤフーは、独自の業務効率化ツール「SeekAI」を開発し、全従業員約1万1000人を対象に導入しました。

このツールは、社内の膨大な文書やデータを学習しており、従業員が質問を入力すると、関連情報を探し出して回答を生成します。

特にエンジニア部門では、コーディングに関する技術的な質問や過去の仕様の確認などに活用され、調査にかかる時間を1日あたり平均で2時間削減する効果が出ています。

専門的な業務に特化したAIを内製化し、現場の課題解決に直結させた好事例と言えるでしょう。

みずほFG:与信稟議をAIがサポート

みずほフィナンシャルグループは、法人融資の与信判断を補助するシステムに生成AIを導入しました。

企業の決算情報や事業計画書といった大量の文書データをAIが読み込み、稟議書のドラフトを自動で作成します。

これにより、担当者が資料の読み込みや転記作業に費やしていた時間を大幅に削減し、より高度な分析や顧客との対話に時間を割けるようになりました。

金融業界における厳格な情報管理が求められる業務においても、セキュリティを確保した上でAIを活用できることを示した先進的な事例です。

パナソニックコネクト:全社員がAIアシスタントを活用

パナソニックコネクトは、全社員約1万2400人が利用できるAIアシスタント「ConnectAI」を導入しました。

このAIは、資料の要約や翻訳、プログラムコードの生成、アイデア出しなど、幅広い業務をサポートします。

導入から1年間で、年間44.8万時間もの労働時間削減を達成したと発表されています。

成功の要因は、経営陣がトップダウンで導入を推進し、全社員を対象とした研修を実施するなど、全社的にAI活用の機運を高めたことです。

一部の部署だけでなく、全社規模で活用することで、大きな成果を生み出しています。

明日からできる!生成AI導入企業の割合を高めるための5つのポイント

成功事例を参考にしつつ、自社で生成AIの導入を成功させるためには、どのような点に気をつければ良いのでしょうか。ここでは、明日から実践できる5つの重要なポイントを解説します。

- ①「目的」から始める(なんとなく導入しない)

- ②「小さく」始める(スモールスタート)

- ③「全員」で始める(リテラシー向上)

- ④「現場」を巻き込む(トップダウンとボトムアップ)

- ⑤「良いデータ」に投資する

これらのポイントを押さえることで、導入の失敗リスクを大幅に減らすことができます。

①「目的」から始める(なんとなく導入しない)

最も重要なことは、「何のためにAIを導入するのか」という目的を明確にすることです。

「業務時間を20%削減する」「顧客からの問い合わせ対応の満足度を10%向上させる」など、具体的で測定可能な目標を設定しましょう。

目的が明確になることで、どの業務に、どのようなAIツールを導入すべきかが見えてきます。

流行に流されて「なんとなく導入する」のではなく、自社の経営課題や事業戦略と結びつけて考えることが、成功への第一歩です。

②「小さく」始める(スモールスタート)

最初から全社的に大規模な導入を目指す必要はありません。

まずは特定の部署やチーム、特定の業務に絞って、小規模に導入を始めてみましょう。

これを「スモールスタート」と呼びます。

小さく始めることで、コストを抑えながらAI導入のノウハウを蓄積できます。

また、小さな成功体験を積み重ねることで、社内の他の部署への展開もスムーズに進みます。

まずは無料のツールや低価格のプランで試してみて、効果を検証することから始めましょう。

③「全員」で始める(リテラシー向上)

生成AIは、一部の専門家だけが使うツールではありません。

パナソニックコネクトの事例のように、全社員が基本的な知識を持ち、日常的に活用することで、その効果は最大化されます。

まずは経営層がAIの重要性を理解し、全社員向けの研修や勉強会を実施しましょう。

「AIとは何か」「何ができて、何ができないのか」「情報漏洩などのリスク」といった基礎的なリテラシーを共有することが、安全で効果的なAI活用の基盤となります。

こちらはChatGPTのハルシネーションを防ぐ方法について解説した記事です。合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/use-case/chatgpt-prevent-hallucination/

④「現場」を巻き込む(トップダウンとボトムアップ)

AI導入は、経営層が旗を振る「トップダウン」のアプローチだけでは成功しません。

実際にAIを使う現場の従業員の意見を取り入れ、一緒に活用方法を考える「ボトムアップ」のアプローチが不可欠です。

現場の業務を最もよく知っているのは、現場の従業員です。

彼ら・彼女らに「AIを使えば、この面倒な作業が楽になるかもしれない」と感じてもらうことが重要です。

導入の初期段階から現場のキーパーソンを巻き込み、推進のパートナーになってもらいましょう。

⑤「良いデータ」に投資する

AIの性能は、学習するデータの「質」と「量」に大きく依存します。

ゴミを入力すれば、ゴミしか出てきません。

自社の業務に特化した高精度なAIを育てたいのであれば、社内のデータを整理・整備することに時間とコストを投資する必要があります。

これは一見地味な作業ですが、AI活用の成否を分ける非常に重要なプロセスです。

将来のAI活用を見据え、日頃からデータをきれいに蓄積する文化を社内に根付かせていくことが、長期的な競争力に繋がります。

ITが苦手でも大丈夫!生成AI導入企業の割合を増やすための第一歩

「会社としての導入はハードルが高い…」と感じる方もいるかもしれません。しかし、個人やチーム単位でできることもたくさんあります。ITが苦手な方でも始められる第一歩をご紹介します。

- まずは自分の業務でChatGPTなどを試してみる

- 同僚と「AI活用勉強会」を始める

- 上司に「この業務はAIで効率化できそうです」と提案する

小さな一歩が、会社全体を動かすきっかけになるかもしれません。

まずは自分の業務でChatGPTなどを試してみる

生成AIを理解する最も手軽で効果的な方法は、実際に使ってみることです。

ChatGPTやGeminiなど、無料で利用できるツールはたくさんあります。

まずは、日々の業務の中で「これはAIに手伝ってもらえないか?」と考える癖をつけてみましょう。

例えば、メールの文面作成、会議でのアイデア出し、情報収集の補助など、試せる場面は無数にあります。

機密情報を入力しないなどのルールを守りさえすれば、個人の範囲で試すことは問題ありません。

まずは遊び感覚で触れて、AIの能力と限界を体感することが重要です。

同僚と「AI活用勉強会」を始める

一人で始めるのが不安なら、興味のある同僚を誘って小さな勉強会を開いてみてはいかがでしょうか。

週に1回、ランチの時間などに集まって、「こんな使い方をしてみた」「このプロンプトが便利だった」といった情報を交換するだけでも、大きな学びがあります。

お互いの活用事例を共有することで、自分一人では思いつかなかった新しい使い方を発見できます。

このような草の根の活動が、部署全体、ひいては会社全体のAIリテラシー向上に繋がっていくのです。

上司に「この業務はAIで効率化できそうです」と提案する

個人やチームでAIを試してみて、明確な業務効率化の効果が見られたら、ぜひその結果を上司に報告・提案してみましょう。

その際は、ただ「便利でした」と伝えるのではなく、「この定型作業にAIを使った結果、月に10時間の工数削減が見込めます」のように、具体的な数字を添えて説明するのがポイントです。

客観的なデータに基づいた提案は、上司や経営層を動かす力になります。

現場からの具体的な成功事例は、会社全体としてAI導入を検討する際の、何より説得力のある材料となるはずです。

今後の予測!未来の生成AI導入企業の割合と日本の懸念事項

最後に、生成AIをめぐる今後の動向と、日本が抱える将来的な課題について考察します。未来を見据え、今から何をすべきかを考えましょう。

- 2026年以降のAI導入率予測(地域別)

- 今後のAI活用に期待されること

- 将来的な日本の懸念事項と対策

変化の激しい時代を乗り越えるためのヒントがここにあります。

2026年以降のAI導入率予測(地域別)

専門機関の予測によると、2026年以降も生成AIの導入は世界的に加速していくと見られています。

特に、現在導入が先行しているアメリカでは、ほぼ全ての企業が何らかの形でAIを活用するようになると予測されています。

日本においても、導入率は現在の40%台から、2026年には60%以上に達するという見方があります。

しかし、アメリカとの差は依然として大きく、特に中小企業の導入の遅れが解消されない限り、国際的な競争で不利な立場に置かれる可能性があります。

導入の「量」だけでなく、「質」を高めていくことが急務です。

今後のAI活用に期待されること

今後は、単なる業務効率化に留まらず、AIが企業の意思決定や事業創造そのものに関与していくと予想されます。

例えば、AIが市場データを分析して新しいビジネスチャンスを発見したり、経営戦略のシミュレーションを行ったりする、といった活用です。

また、個人の能力を拡張する「AIアシスタント」がさらに進化し、一人ひとりに最適化されたパートナーとして機能するようになるでしょう。

これにより、人間はより創造的で付加価値の高い仕事に集中できるようになり、働き方そのものが大きく変わっていく可能性があります。

将来的な日本の懸念事項と対策

このまま日本のAI活用が遅れ続けた場合、国際競争力の低下は避けられません。

「AIを使える国」と「使えない国」の生産性の差はますます拡大し、経済的な格差に直結する恐れがあります。

また、国内においても、AIを使いこなす大企業とそうでない中小企業の間の「AIデバイド(格差)」がさらに深刻化する懸念があります。

この状況を打開するためには、国を挙げた対策が必要です。

中小企業向けの導入支援策の拡充、学校教育におけるAIリテラシー教育の義務化、そして社会人向けのリスキリング(学び直し)プログラムの整備などが求められます。

企業、政府、個人が一体となって、AI時代への変革に取り組む必要があります。

なぜ日本は遅れるのか?生成AI導入「成功企業」と「失敗企業」を分ける3つの境界線

日本企業の生成AI導入率は約47%と半数に迫る勢いですが、その実態は「一部の大企業」が牽引しているに過ぎません。多くの中小企業は「何から手をつければいいかわからない」「扱える人材がいない」という壁に阻まれ、世界的なAI活用の潮流から取り残されつつあります。このままでは、企業間の生産性、ひいては国際競争力における「AI格差」が決定的なものになりかねません。しかし、導入に成功している企業には共通する「思考法」があります。本稿では、数多くの調査データから見えてきた導入失敗の典型的な罠と、それを乗り越え、AIを真の競争力に変えるための3つのシンプルな原則を解説します。

失敗の罠:「とりあえず導入」が招く悲劇

多くの企業が陥る最大の失敗は、「目的の不在」です。「競合もやっているから」という理由でAIを導入しても、現場は混乱し、効果も上がらず、「AIは役に立たない」という結論に達してしまいます。総務省の調査でも、導入の障壁として「費用対効果が不明」という点が常に上位に挙げられています。これは、AIという「手段」が「目的」になってしまっている証拠です。解決すべき課題が明確でなければ、どんなに優れたツールも宝の持ち腐れとなります。

引用元:総務省「令和5年通信利用動向調査の結果」では、AI導入の課題として「導入・運用のコスト」「AIに関する知識やスキルを持つ人材の不足」などが指摘されており、目的が不明確なままでは費用対効果を測れないという企業の悩みが浮き彫りになっている。

成功への原則:AIを「賢い部下」として使いこなす

では、成功企業は何が違うのでしょうか。彼らはAIを万能の魔法ではなく、あくまで「業務を効率化するためのツール」と捉え、明確な目的意識を持って活用しています。

原則①:目的から逆算する

まず「どの業務の、どの部分を、どれくらい効率化したいか」を定義します。「問い合わせ対応の時間を半分にする」「企画書の草案作成時間を3分の1にする」など、具体的で測定可能な目標を設定することが全ての始まりです。

原則②:小さく試して、賢く育てる

最初から全社導入を目指す必要はありません。特定の部署の特定の業務に絞ってスモールスタートし、「小さな成功体験」を積み重ねることが重要です。その成功事例を社内に共有することで、現場の抵抗感を和らげ、協力的な雰囲気を醸成できます。

原則③:全員で学ぶ文化を作る

AIは専門家だけのものではありません。全社員が「AIで何ができるか」という基礎知識を持つことで、現場から「この業務にも使えるかも」というボトムアップのアイデアが生まれる土壌ができます。経営層が主導し、全社的な学びの機会を提供することが、AI活用の定着には不可欠です。

こちらは日本企業の生成AI利用率が45%に達し、全社利用も進んでいることを報告した調査です。 合わせてご覧ください。 https://www.jipdec.or.jp/news/pressrelease/20250314.html

まとめ

多くの企業が労働力不足や生産性向上の課題に直面する中、生成AIの活用は業務改革の鍵として大きな期待を集めています。

しかし、実際には「AIを扱える人材がいない」「何から始めればいいかわからない」「導入コストが負担になる」といった理由で、活用に踏み切れない企業が少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhubです。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録の要約、企画書のアイデア出し、さらには専門的なレポートの自動生成まで、多岐にわたる業務を「アプリ」を選ぶような感覚で、誰でも簡単にAIに任せることができます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤としているため、入力したデータがAIの学習に使われることはなく、セキュリティ面でも万全です。

さらに、AIコンサルタントによる丁寧な導入支援があるため、「自社のどの業務にAIが使えるのか」といった初期段階の悩みから、具体的な活用方法まで、専門家のサポートを受けながら安心して導入を進められます。

プログラミングやAIに関する高度な専門知識は一切不要で、導入後すぐに効果を実感できるため、ITに苦手意識のある企業でもスムーズに業務効率化を実現できる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの具体的な機能や様々な業界での活用事例をまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてみてください。

Taskhubで“誰でも使える生成AI”を体験し、御社のDXを一歩先へと進めましょう。