まずは基本から!生成AI 各種比較の前に知っておきたいこと

近年、急速に注目を集めている生成AI。ビジネスからクリエイティブな作業まで、あらゆる分野でその活用が期待されています。しかし、ツールの種類が非常に多く、どれを選べば良いか分からないという方も多いのではないでしょうか。

ここでは、本格的な各種比較に入る前に、生成AIの基本的な知識について解説します。

- 生成AIとは?

- 生成AIの主な4種類

- 生成AIを活用するメリット

これらの基礎知識を押さえることで、自社の目的や用途に合った最適なツールを選びやすくなります。それでは、1つずつ見ていきましょう。

生成AIとは?

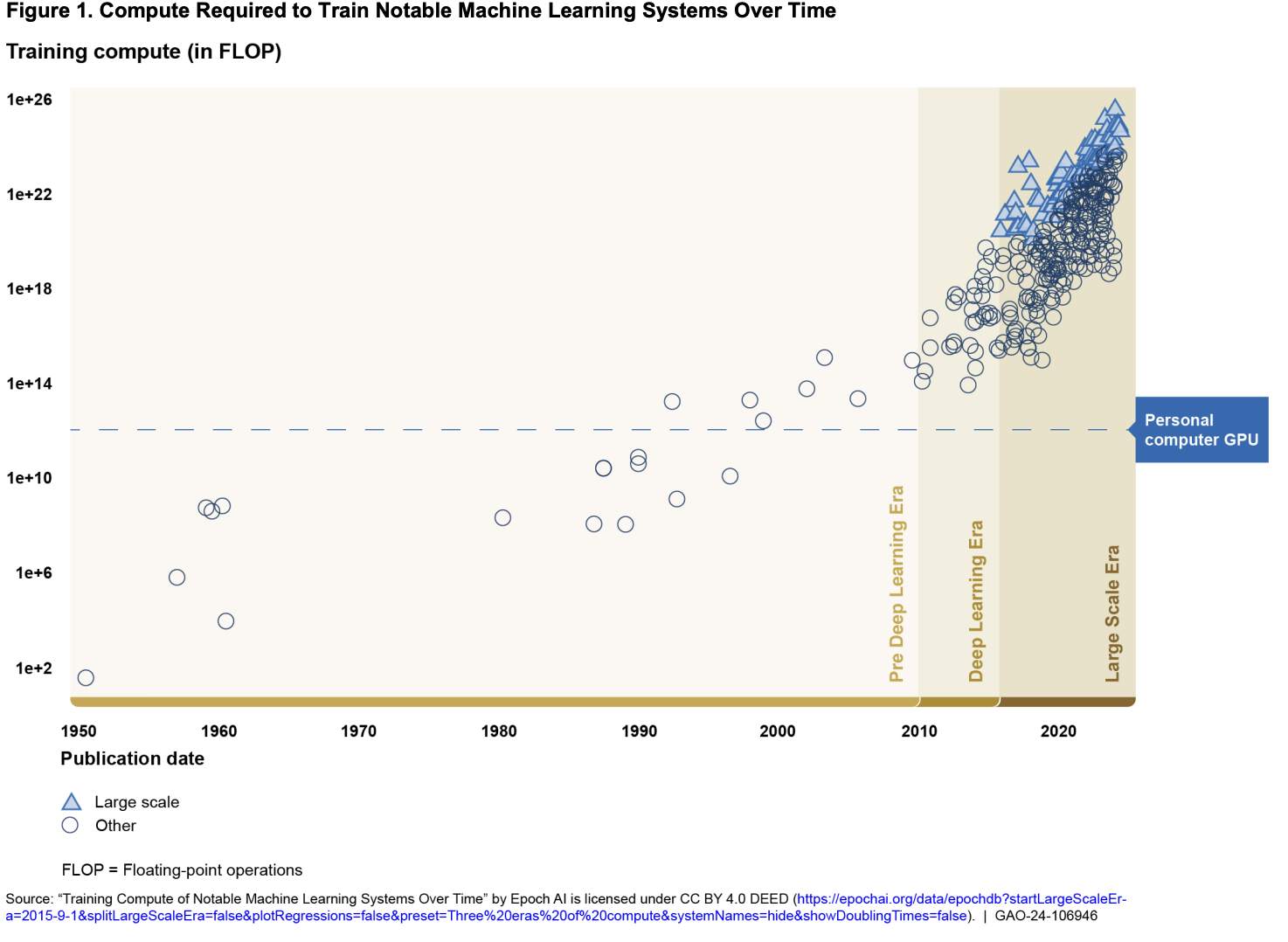

生成AI(ジェネレーティブAI)とは、大量のデータを学習し、それをもとに新しいコンテンツを自動で作り出す人工知能のことです。

従来のAIが、与えられたデータからパターンを見つけて分類・識別することを目的としていたのに対し、生成AIは学習したデータにはない、オリジナルの文章、画像、音声、動画などをゼロから生成できる点が大きな特徴です。

この能力により、これまで人間が行っていた創造的な作業や時間のかかるタスクを効率化し、ビジネスの生産性向上や新たな価値創造に貢献すると期待されています。

こちらは米国政府会計検査院(GAO)による、生成AIの技術、応用、リスクを包括的にまとめた公式レポートです。合わせてご覧ください。 https://www.gao.gov/assets/gao-24-106946.pdf

生成AIの主な4種類

生成AIは、生成するコンテンツの種類によって、主に以下の4つに分類されます。

- 文章生成AI: テキストベースのコンテンツを作成します。ブログ記事、メール文、キャッチコピー、さらにはプログラミングコードまで、幅広い文章の生成が可能です。

- 画像生成AI: テキストによる指示(プロンプト)や簡単なスケッチから、高品質なイラストや写真を生成します。デザイン、広告、エンターテイメントなどでの活用が進んでいます。

- 動画生成AI: テキストや画像をもとに、短時間で動画コンテンツを生成します。SNS投稿用のショート動画から、プレゼンテーション、広告動画まで幅広く対応できます。

- 音声・音楽生成AI: テキストを人間のように自然な音声で読み上げたり、指示したジャンルや雰囲気のオリジナルの楽曲を生成したりします。ナレーションやBGM制作に役立ちます。

生成AIを活用するメリット

生成AIを導入することで、企業や個人は様々なメリットを得ることができます。

最大のメリットは、業務効率の大幅な向上です。これまで数時間かかっていた資料作成やデータ分析、コンテンツ制作といった作業をAIが代行することで、人間はより戦略的で付加価値の高い業務に集中できるようになります。

また、専門知識がない分野でも、AIのサポートによって高品質なアウトプットが可能になります。例えば、デザイン経験がなくてもプロ並みの画像を生成したり、作曲の知識がなくてもオリジナルの音楽を作成したりできます。これにより、アイデア創出の幅が広がり、新たなビジネスチャンスの獲得にも繋がるでしょう。

【文章生成AI 各種比較】おすすめ6選

ここからは、現在注目されている文章生成AIの中から、特におすすめの6ツールを比較・紹介します。

- ChatGPT:最も有名な対話型AI

- Gemini:Google製の高精度なマルチモーダルAI

- Claude:長文の読解・生成に特化

- Microsoft Copilot:Office製品との連携が強力

- Notion AI:ドキュメント作成やチーム作業を効率化

- Perplexity:出典付きで正確な情報を提供

それぞれのツールの特徴を理解し、自身の目的に合ったものを見つけてください。それでは、順に解説します。

ChatGPT:最も有名な対話型AI

ChatGPTは、OpenAIが開発した対話型の文章生成AIです。自然な文章生成能力に長けており、質疑応答、文章の要約、翻訳、アイデア出しなど、非常に幅広い用途に対応できます。

最新モデルでは、より複雑な指示への理解度や回答の精度が向上しており、ビジネスシーンでの活用が急速に進んでいます。豊富なAPIが提供されているため、既存のサービスに組み込んで利用しやすい点も大きな特徴です。

その汎用性の高さから、まずは生成AIを試してみたいという初心者から、業務に本格的に組み込みたい専門家まで、あらゆる層におすすめできるツールです。

ChatGPTの企業向け導入については、こちらの詳細ガイドでさらに詳しく解説しています。 https://taskhub.jp/useful/chatgpt-for-companies/

Gemini:Google製の高精度なマルチモーダルAI

Geminiは、Googleが開発したマルチモーダルAIです。テキストだけでなく、画像、音声、動画、コードなど、複数の種類の情報を同時に処理できる能力を持っています。

Google検索との連携により、常に最新の情報を反映した回答を生成できる点が大きな強みです。また、GmailやGoogleドキュメントといったGoogleの各種サービスとのシームレスな連携も可能で、Google Workspaceを主に利用するユーザーにとっては業務効率を飛躍的に向上させます。

特に、最新情報の調査や、複数のデータ形式を横断した分析・資料作成といったタスクでその真価を発揮するでしょう。

Claude:長文の読解・生成に特化

Claudeは、Anthropic社が開発したAIチャットボットで、特に長文の読解と生成能力に優れています。一度に大量のテキスト(数十万トークン)を処理できるため、研究論文の要約や契約書のレビュー、詳細なレポート作成といったタスクに適しています。

「Constitutional AI」という独自の技術により、倫理的で安全性の高い出力を重視している点も特徴です。他のAIと比較して、より丁寧で人間らしい、自然な対話が可能です。

大量のドキュメントを扱う必要がある法務、研究、出版などの業界で働くプロフェッショナルにとって、強力なアシスタントとなります。

Microsoft Copilot:Office製品との連携が強力

Microsoft Copilotは、Microsoftが提供する生成AIアシスタントです。Word、Excel、PowerPoint、Outlookといった、日常的に使用するOffice製品に深く統合されているのが最大の特徴です。

例えば、Wordで文書のドラフトを作成したり、Excelでデータの分析やグラフ化を指示したり、PowerPointでプレゼンテーションを自動生成したりと、使い慣れたアプリケーション上でAIのサポートを受けることができます。

日々の業務でOffice製品を多用するビジネスパーソンにとっては、作業時間を大幅に短縮し、生産性を劇的に向上させるための最も身近で強力なツールと言えるでしょう。

Notion AI:ドキュメント作成やチーム作業を効率化

Notion AIは、多機能な情報共有ツール「Notion」に組み込まれたAIアシスタントです。Notionのページ上で、文章の自動生成、要約、翻訳、ブレインストーミングなどをシームレスに行うことができます。

チームの議事録から重要な決定事項を自動で抽出したり、プロジェクトの計画案を瞬時に作成したりと、チーム内のコラボレーションを強力にサポートします。

Notionを既にチームの情報基盤として活用している場合、追加のツールを導入することなく、既存のワークフローの中に自然な形でAIを取り入れ、全体の生産性を向上させることが可能です。

Perplexity:出典付きで正確な情報を提供

Perplexityは、対話型のAI検索エンジンです。最大の特徴は、AIが生成した回答に、その根拠となった情報源(ウェブサイトなど)のリンクを明記してくれる点にあります。

これにより、情報の正確性をユーザー自身が簡単に確認でき、生成AIの課題である「ハルシネーション(もっともらしい嘘をつくこと)」のリスクを大幅に低減できます。

正確な情報に基づいたリサーチやレポート作成、事実確認が重要な業務において、従来の検索エンジンとAIチャットの長所を兼ね備えた信頼性の高いツールとして活用できます。

【画像生成AI 各種比較】おすすめ5選

次に、クリエイティブな分野で注目を集める画像生成AIの中から、特におすすめの5ツールを比較・紹介します。

- Midjourney:芸術的で高品質な画像生成

- Stable Diffusion:無料でカスタマイズ性が高い

- DALL-E 3:ChatGPTとの連携で直感的に画像を生成

- Adobe Firefly:Adobe製品との連携と商用利用の安全性

- Canva AI:デザイン作成ツール内で手軽に利用可能

それぞれの特徴を理解し、自分の作りたいイメージに合ったツールを選びましょう。

Midjourney:芸術的で高品質な画像生成

Midjourneyは、非常に芸術的で高品質な画像を生成できることで有名なAIツールです。特に、幻想的な風景や独創的なキャラクターデザインなど、アート性の高い画像の生成を得意としています。

コミュニケーションツールであるDiscord上で、テキスト(プロンプト)を入力して画像を生成するという独特のインターフェースを持っています。簡単な単語の組み合わせからでも、プロのイラストレーターが描いたような、雰囲気のある美しい画像を短時間で作成できます。

ゲームのコンセプトアート、書籍の表紙、広告ビジュアルなど、クオリティと独創性が求められるクリエイティブなプロジェクトに最適です。

Stable Diffusion:無料でカスタマイズ性が高い

Stable Diffusionは、オープンソースで提供されている画像生成AIです。誰でも無料で利用できる上に、自身のPC環境にインストールして、モデルを追加したり、細かなパラメータを調整したりと、非常に高いカスタマイズ性を持っています。

リアルな写真風の画像からアニメ風のイラストまで、学習させるモデルによって幅広いスタイルの画像を生成できます。Web上で手軽に試せるサービスも多数公開されています。

無料で画像生成を始めたい方や、自分好みの設定をとことん追求したいクリエイター、開発者にとって魅力的な選択肢です。ただし、自由度が高い分、使いこなすにはある程度の知識が必要になります。

DALL-E 3:ChatGPTとの連携で直感的に画像を生成

DALL-E 3は、ChatGPTを開発したOpenAIによる画像生成AIです。最大の特徴は、ChatGPTとの連携にあります。

ユーザーが入力した曖昧な指示やアイデアをChatGPTが解釈し、より詳細で効果的なプロンプトに自動で変換してから画像を生成してくれます。これにより、プロンプト作成の専門知識がなくても、対話形式で直感的に、思い通りの画像を生成しやすくなっています。

また、画像内に正確なテキストを描画する能力にも優れており、ロゴデザインやポスター制作などにも活用できます。ChatGPTの有料プランユーザーであれば、追加料金なしで利用可能です。

Adobe Firefly:Adobe製品との連携と商用利用の安全性

Adobe Fireflyは、PhotoshopやIllustratorなどのクリエイティブツールで知られるAdobe社が開発した画像生成AIです。Adobe Stockの画像など、著作権的にクリーンなデータのみを学習しているため、生成した画像を安全に商用利用できる点が最大の強みです。

Photoshopの機能として、画像の一部を選択して「生成塗りつぶし」を実行したり、Illustratorでベクター画像を生成したりと、Adobeの既存のワークフローにシームレスに統合されています。

デザイン業務でAdobe製品を日常的に使用しているプロのクリエイターにとって、作業の効率化と表現の幅を広げる上で、非常に実践的なツールです。

Canva AI:デザイン作成ツール内で手軽に利用可能

Canva AIは、オンラインデザインツール「Canva」に搭載されている画像生成機能です。プレゼンテーション資料やSNS投稿、チラシなどを作成する流れの中で、デザインに必要な画像をテキストから手軽に生成できます。

他の画像生成AIに比べて専門的な知識は不要で、直感的な操作で誰でも簡単に利用できるのが魅力です。Canva上の豊富なテンプレートや素材と組み合わせることで、デザイン全体のクオリティを短時間で向上させることができます。

専門のデザイナーではないが、日々の業務で資料作成やSNS運用を行っているビジネスパーソンにとって、非常に便利な機能と言えるでしょう。

【動画生成AI 各種比較】おすすめ5選

テキストや画像から簡単に動画コンテンツを作成できる動画生成AI。ここでは、特におすすめの5つのツールを比較・紹介します。

- HeyGen:AIアバターを使ったプレゼン動画作成

- Runway Gen-2:テキストや画像から高品質な動画を生成

- Pika:多機能でクリエイティブな動画編集・生成

- Vrew:AIによる自動文字起こしと動画編集

- FlexClip:豊富なテンプレートで手軽に動画作成

それぞれのツールの強みを理解し、作成したい動画の目的に合わせて選びましょう。

HeyGen:AIアバターを使ったプレゼン動画作成

HeyGenは、リアルなAIアバターを使用して、プレゼンテーションや研修動画などを簡単に作成できるツールです。テキストを入力するだけで、選択したアバターが自然な口の動きと音声で話す動画を生成します。

豊富なアバターや音声ライブラリが用意されており、日本語にも対応しています。また、自身の顔をスキャンしてオリジナルのアバターを作成することも可能です。

顔出しせずに解説動画や製品紹介動画を作りたい場合に非常に便利で、企業のマーケティングや教育コンテンツ制作のコストと時間を大幅に削減します。

Runway Gen-2:テキストや画像から高品質な動画を生成

Runway Gen-2は、テキストの指示やアップロードした画像から、非常に高品質でシネマティックな動画を生成できることで知られています。AI研究の最前線を走る企業が開発しており、その生成クオリティは業界トップクラスです。

「Motion Brush」機能を使えば、静止画の一部をブラシでなぞるだけで、その部分だけを動かすといった直感的な操作も可能です。

映像制作のプロフェッショナルや、他とは一線を画すクリエイティブな映像表現を求めるアーティストにとって、新たなインスピレーションを与えてくれる強力なツールです。

Pika:多機能でクリエイティブな動画編集・生成

Pikaは、テキストや画像からの動画生成はもちろん、既存の動画のスタイルを変換したり、特定の要素を編集したりと、多彩な機能を備えた動画生成AIです。

生成される動画のスタイルは、3Dアニメーション、カートゥーン、シネマティックなど幅広く、ユーザーの創造性を刺激します。Discordコミュニティも活発で、他のユーザーの作品からヒントを得ることもできます。

短いクリップを繋ぎ合わせてストーリー性のある動画を作りたいSNSクリエイターや、既存の動画素材にユニークなエフェクトを加えたいユーザーに適しています。

Vrew:AIによる自動文字起こしと動画編集

Vrewは、AIによる高精度な音声認識技術を活用し、動画の音声を自動でテキスト化(文字起こし)してくれる動画編集ソフトです。最大の特徴は、そのテキストを編集するだけで、該当する動画部分をカットできる点にあります。

まるでWord文書を編集するような感覚で、直感的に「えーと」「あのー」といった不要な部分を削除できるため、動画編集の経験がない人でも簡単に扱えます。

インタビュー動画の編集や、YouTubeなどの解説動画制作において、字幕付けとカット編集の作業を劇的に効率化してくれるツールです。

FlexClip:豊富なテンプレートで手軽に動画作成

FlexClipは、ブラウザ上で動作するオンライン動画編集ツールです。プロがデザインした数千種類もの豊富なテンプレートが用意されており、初心者でも短時間でクオリティの高い動画を作成できます。

AI機能も搭載されており、テキストから動画を生成する「AI動画生成」、スクリプトを自動作成する「AIスクリプト」、画像背景を切り抜く「AI背景削除」など、編集作業をサポートする機能が充実しています。

専門的な動画編集ソフトは難しく感じるが、手軽にSNS広告やビジネス紹介動画を作りたいと考えている個人事業主や中小企業の担当者におすすめです。

【音声・音楽生成AI 各種比較】おすすめ6選

ナレーション制作やBGM作成の常識を変える音声・音楽生成AI。ここでは、注目の6ツールを比較・紹介します。

- ElevenLabs:リアルなAI音声ナレーションを作成

- Suno AI:テキストから高品質な楽曲を自動生成

- VOICEVOX:無料で使える日本語トークソフト

- VALL-E:非常に短い音声から声を再現

- Murf AI:豊富なボイスライブラリを持つ音声ジェネレーター

- Play.ht:多言語対応の高品質な音声合成

それぞれの特徴を把握し、コンテンツ制作に役立てましょう。

ElevenLabs:リアルなAI音声ナレーションを作成

ElevenLabsは、非常に人間らしく自然なAI音声を生成できることで高い評価を得ているツールです。喜怒哀楽といった感情表現も豊かで、まるでプロのナレーターが読み上げているかのような品質を実現します。

多数の言語に対応しているほか、わずか数分の音声データから自分の声を再現する「ボイスクローニング」機能も搭載しています。

YouTube動画のナレーション、オーディオブックの制作、企業の研修コンテンツなど、聞き手の心に響く高品質な音声が求められるあらゆる場面で活躍します。

Suno AI:テキストから高品質な楽曲を自動生成

Suno AIは、作りたい曲のジャンルや雰囲気、歌詞などをテキストで入力するだけで、ボーカル付きのオリジナル楽曲を自動で生成してくれる画期的なツールです。

ポップス、ロック、ジャズなど幅広いジャンルに対応しており、生成される楽曲のクオリティも非常に高いと評判です。日本語の歌詞にも対応しており、誰でも簡単に作曲家になることができます。

動画コンテンツのBGM、ポッドキャストのオープニング曲、個人の音楽制作など、オリジナリティのある音楽を手軽に作りたい場合に最適なツールです。

VOICEVOX:無料で使える日本語トークソフト

VOICEVOXは、無料で利用できる高品質な日本語テキスト読み上げソフトです。商用・非商用を問わず無料で使える点が最大の特徴で、個人のクリエイターを中心に絶大な人気を誇ります。

「四国めたん」「ずんだもん」といった、個性豊かで魅力的なキャラクターの音声ライブラリが多数用意されており、それぞれ利用規約の範囲内で自由に使うことができます。

イントネーションやアクセントの細かな調整も可能で、ゲーム実況動画や解説動画など、キャラクター性を活かしたコンテンツ制作に広く活用されています。

VALL-E:非常に短い音声から声を再現

VALL-Eは、Microsoftが開発した音声合成モデルで、わずか3秒という非常に短い音声サンプルから、その人の声質や感情、口調を忠実に再現できる驚異的な技術です。

この技術により、個人の声をデジタル上で完全にコピーし、任意のテキストをその声で話させることが可能になります。まだ一般向けのサービスとしては広く提供されていませんが、今後の展開が非常に注目されています。

将来的には、パーソナライズされたAIアシスタントや、亡くなった人の声を再現するサービスなど、様々な応用が期待される一方で、倫理的な課題についても議論が進められています。

Murf AI:豊富なボイスライブラリを持つ音声ジェネレーター

Murf AIは、120以上の言語とアクセントに対応した、豊富なボイスライブラリを誇るAI音声生成ツールです。プロフェッショナル品質のナレーションを、スタジオ録音なしで手軽に作成できます。

声のトーンやピッチ、話す速度などを細かく調整できるため、動画の雰囲気に合わせた最適なナレーションを追求することが可能です。また、GoogleスライドやPowerPointのアドオンも提供されており、プレゼンテーション資料に直接ナレーションを追加できます。

グローバルに展開する企業のeラーニングコンテンツや、多言語対応が必要な製品プロモーション動画の制作に特に有効です。

Play.ht:多言語対応の高品質な音声合成

Play.htは、900種類以上のAI音声と140以上の言語に対応する、非常にパワフルなテキスト読み上げプラットフォームです。生成される音声は非常に自然で、様々なメディアで活用されています。

特にポッドキャスト制作者向けの機能が充実しており、RSSフィードをインポートするだけで、ブログ記事などを自動で音声コンテンツに変換できます。

また、APIも提供されており、開発者は自身のアプリケーションやサービスにPlay.htの高品質な音声合成機能を簡単に組み込むことができます。企業のカスタマーサポートや音声記事配信などで広く利用されています。

用途別!最適な生成AI 各種比較と選び方のポイント

ここまで様々な生成AIツールを紹介してきましたが、数が多すぎて「結局どれを選べばいいの?」と感じるかもしれません。ここでは、具体的な用途別に、どのようなツールが適しているかと、選ぶ際のポイントを解説します。

ビジネス文書作成・業務効率化

企画書や報告書、メール文の作成といった日常業務の効率化が目的であれば、文章生成AIが最適です。

特に、Microsoft Office製品を頻繁に利用するなら「Microsoft Copilot」が第一候補となるでしょう。WordやExcel上で直接AIの支援を受けられるため、作業の流れを止めずに効率化できます。

チームでの情報共有やドキュメント管理には「Notion AI」が便利です。議事録の要約やタスクの洗い出しを自動化し、チーム全体の生産性を高めます。

マーケティング・コンテンツ制作

ブログ記事やSNS投稿、広告コピーなど、集客を目的としたコンテンツ制作には、文章生成AIと画像生成AIの組み合わせが効果的です。

SEOに強いブログ記事を効率的に作成したい場合は、長文生成に強く、自然な文章を作成できる「ChatGPT」や「Claude」が役立ちます。

SNSの投稿や広告バナーに必要な画像を素早く作りたいなら、「Canva AI」が手軽でおすすめです。デザインテンプレートと組み合わせることで、専門知識がなくても見栄えの良いクリエイティブを量産できます。

クリエイティブ・デザイン制作

広告ビジュアルやWebデザイン、ゲームのアートなど、専門的なクリエイティブ制作には、高品質なアウトプットが可能な画像生成AIが必須です。

芸術性や独創性を重視するなら「Midjourney」が強力な武器になります。プロの作品に引けを取らない、アーティスティックな画像を生成できます。

商用利用の安全性を最優先する企業や、Photoshopなどの既存ツールとの連携を重視するプロのデザイナーには、「Adobe Firefly」が最適な選択肢です。著作権の問題を気にせず、安心して制作に集中できます。

プログラミング・開発支援

コードの自動生成やデバッグ、仕様書の作成など、ソフトウェア開発の効率化には、コーディングに特化したAIツールが活躍します。

多くの文章生成AIにはコーディング支援機能が含まれていますが、特に「ChatGPT」や「Microsoft Copilot」は、多くのプログラミング言語に対応しており、コード生成やエラーの特定、アルゴリズムの提案などで開発者を強力にサポートします。

既存のコードを理解させ、リファクタリングの提案をさせるといった用途では、長文読解能力の高い「Claude」も有効です。

教育・学習支援

個人のスキルアップや社内研修、教育コンテンツの作成など、教育分野でも生成AIは大きな可能性を秘めています。

複雑な概念を分かりやすく説明させたり、学習計画を立てさせたりといったパーソナルな学習アシスタントとして「ChatGPT」や「Gemini」が役立ちます。

研修用の動画コンテンツを手軽に作成したい場合は、AIアバターが話す動画を生成できる「HeyGen」や、自動で字幕を付けてくれる「Vrew」が時間とコストの削減に貢献します。

個人利用・趣味

ブログ執筆やSNS投稿、イラスト制作、音楽作成など、個人の趣味や創作活動にも生成AIは最適です。

無料で始めたいのであれば、文章生成は「ChatGPT」の無料プラン、画像生成は「Stable Diffusion」が定番です。また、無料で使える日本語読み上げソフト「VOICEVOX」は、動画制作の幅を広げてくれます。

テキストから簡単にオリジナル曲が作れる「Suno AI」を使えば、音楽の知識がなくても作曲に挑戦できます。自分のアイデアを手軽に形にできるのが、生成AIの大きな魅力です。

失敗しないための生成AI 各種比較とサービスの選び方

生成AIツールの導入で失敗しないためには、機能だけでなく、いくつかの重要なポイントを確認する必要があります。ここでは、サービスを選ぶ際にチェックすべき5つの基準を解説します。

操作性は直感的で分かりやすいか

どれだけ高機能なツールでも、操作が複雑で使いこなせなければ意味がありません。特に、社内全体での利用を考える場合、ITリテラシーが高くない人でも直感的に使えるかどうかは非常に重要です。

多くのツールでは無料トライアル期間が設けられています。本格導入の前に、実際に複数の担当者がツールに触れてみて、管理画面の見やすさや操作の流れが分かりやすいかを確認しましょう。

チュートリアルやテンプレートが充実しているサービスは、導入後の定着もスムーズに進みやすい傾向があります。

費用対効果は高いか

生成AIサービスの料金体系は、月額固定制、従量課金制、無料プランなど様々です。自社の利用頻度や目的を明確にし、どのプランが最もコストパフォーマンスに優れているかを検討する必要があります。

例えば、毎日大量のコンテンツを生成するなら月額固定制が、たまにしか使わないのであれば従量課金制や無料プランが適しているかもしれません。

単に料金の安さだけでなく、「その投資によってどれだけの業務時間が削減できるか」「どのような新たな価値を生み出せるか」といった費用対効果の視点で判断することが重要です。

既存ツールとの連携は可能か

現在社内で利用しているツールやシステムと連携できるかどうかも、重要な選定基準です。API連携などが可能であれば、既存のワークフローを大きく変えることなく、スムーズにAIを導入できます。

例えば、普段からGoogle Workspaceを利用しているなら「Gemini」、Microsoft Officeが中心なら「Microsoft Copilot」を選ぶと、連携の手間が少なく、導入効果を最大化できます。

逆に、連携できないツールを選ぶと、データの移行や二重入力といった余計な作業が発生し、かえって非効率になる可能性もあるため注意が必要です。

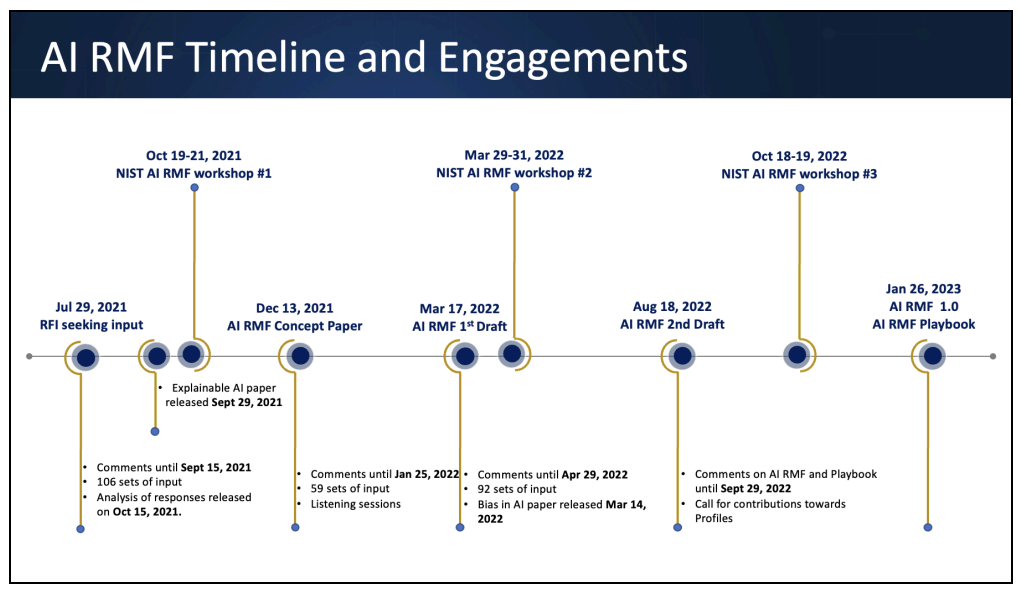

セキュリティ対策は万全か

ビジネスで生成AIを利用する上で、セキュリティ対策は最も重要な項目の一つです。入力した情報がAIの学習データとして再利用されないか、通信は暗号化されているかなど、サービスのセキュリティポリシーを必ず確認しましょう。

特に、顧客情報や社外秘の情報を扱う可能性がある場合は、法人向けのセキュリティが強化されたプランの契約が必須です。Azure OpenAI Serviceを基盤とするなど、セキュリティレベルの高いインフラを利用しているサービスは信頼性が高いと言えます。

情報漏洩は企業の信用を著しく損なうため、コストがかかってもセキュリティ対策は妥協してはいけません。

こちらは米国国立標準技術研究所(NIST)が策定した、AIのリスク管理に関するフレームワークです。合わせてご覧ください。 https://data.aclum.org/storage/2025/01/NIST_www_nist_gov_itl_ai-risk-management-framework.pdf

サポート体制は整っているか

導入後に不明点やトラブルが発生した際に、迅速で的確なサポートを受けられるかどうかも確認しておきましょう。

日本語での問い合わせに対応しているか、チャットやメール、電話などどのようなサポートチャネルがあるか、対応時間はどうなっているかなどを事前にチェックします。

特に、AIの活用方法に関するコンサルティングや、導入支援セミナーなどを提供しているサービスであれば、自社だけでは思いつかなかった活用法を見つけ、導入効果をさらに高めることができるでしょう。

安全な利用に不可欠な生成AI 各種比較と使用時の注意点

生成AIは非常に便利なツールですが、その利用には注意すべき点も存在します。安全かつ効果的に活用するために、以下の4つのポイントを必ず押さえておきましょう。

情報漏洩を防ぐためのルールを策定する

生成AIに企業の機密情報や個人情報を入力すると、それが意図せず外部に漏洩したり、AIの学習データとして利用されたりするリスクがあります。

このような事態を防ぐため、社内で「どのような情報を入力してはいけないか」という明確なルールを策定し、全従業員に周知徹底することが不可欠です。

法人向けのプランでは、入力したデータが学習に使われない設定(オプトアウト)が可能な場合が多いので、ビジネス利用の際は必ずそうしたサービスを選びましょう。

AIが出力した内容は必ずファクトチェックを行う

生成AIは、時として「ハルシネーション」と呼ばれる、事実に基づかないもっともらしい嘘の情報を生成することがあります。

AIの回答を鵜呑みにせず、特に正確性が求められる情報(統計データ、法律、専門的な記述など)については、必ず人間が元の情報源にあたるなどしてファクトチェックを行う習慣をつけましょう。

回答の根拠となる情報源を提示してくれる「Perplexity」のようなツールを活用するのも有効な対策です。

著作権や商用利用の規約を確認する

AIが生成したコンテンツ(文章、画像、音楽など)の著作権の扱いは、利用するサービスによって異なります。また、生成物が既存の著作物に酷似してしまう可能性もゼロではありません。

特に、生成したコンテンツをビジネスで利用(商用利用)する場合は、サービスの利用規約を注意深く確認し、商用利用が許可されているかどうか、どのような条件があるかを把握しておく必要があります。

「Adobe Firefly」のように、著作権的にクリーンなデータのみを学習させ、商用利用の安全性を保証しているサービスを選ぶのが最も安心です。

従業員への教育とガイドラインを整備する

生成AIを全社的に導入する際は、ツールの使い方だけでなく、そのリスクや倫理的な側面についても従業員に教育する機会を設けることが重要です。

情報セキュリティや著作権に関する注意点、ハルシネーションへの対処法などをまとめた、自社独自の利用ガイドラインを整備しましょう。

これにより、従業員一人ひとりがリスクを正しく理解し、安全な範囲でAIを効果的に活用できるようになり、企業全体の生産性向上とコンプライアンス遵守を両立させることができます。

AIのハルシネーションを防ぐ具体的な方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/use-case/chatgpt-prevent-hallucination/

あなたの会社は大丈夫?生成AI導入で成果が出ない企業の末路

多くの企業が生成AIの波に乗り遅れまいと、ツールの導入を急いでいます。しかし、「とりあえずChatGPTを導入した」「話題の画像生成AIを契約した」といった見切り発車が、かえって生産性を低下させる罠になっていることに、どれだけの企業が気づいているでしょうか。実は、目的が曖昧なままツールを導入した結果、現場が混乱し、費用対効果が見合わず、プロジェクトが形骸化するケースが後を絶ちません。これは単なるツールの無駄遣いではなく、企業の競争力を蝕む深刻な問題です。

なぜ、善意のDX推進が失敗に終わるのか。その最大の理由は、従業員のスキルとAIツールの性能との間に存在する「ギャップ」です。PwCの調査によれば、多くの経営者が生成AIの導入効果を期待する一方で、従業員のスキル不足や、AIを管理・運用するためのガバナンス体制の欠如が大きな障壁となっていることが指摘されています。高性能なツールという名の「宝の持ち腐れ」が、多くの職場で発生しているのです。AIを導入さえすれば魔法のように業務が改善されるわけではありません。むしろ、明確な戦略と従業員への教育、そして自社の課題に特化したツールの選定がなければ、その投資は水泡に帰す可能性が高いのです。

引用元:

PwCは「第27回世界CEO意識調査」において、経営者の45%が生成AIによって今後1年間で間接費を削減できると考えている一方で、生成AIがもたらすサイバーセキュリティや偽情報といったリスク、さらには従業員のスキル不足への懸念も表明していることを報告しています。(PwC Japanグループ, 「PwC、第27回世界CEO意識調査の結果を発表」, 2024年)

まとめ

企業は労働力不足や業務効率化の課題を抱える中で、生成AIの活用がDX推進や業務改善の切り札として注目されています。

しかし、実際には「どのツールが自社に合うかわからない」「社内にAIリテラシーを持つ人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。