「生成AIを導入して業務効率を上げたいが、何から始めれば良いかわからない…」

「具体的な活用事例や、導入に失敗しないための注意点を知りたい」

ChatGPTの登場以降、急速に注目を集める生成AI。多くの企業が業務効率化や生産性向上を目指して導入を検討しています。しかし、その一方で具体的な活用方法やリスク、導入の進め方に悩む担当者の方も多いのではないでしょうか。

この記事では、生成AIの企業導入を成功させるために必要な知識を網羅的に解説します。業務別・業界別の豊富な活用事例から、導入を成功させるための具体的な7つのポイント、潜むリスクと対策、さらには明日から使えるおすすめツールまで、この記事を読むだけで全てがわかります。

生成AIの企業導入に必須の知識とは

まず、生成AIを効果的に活用するために、その基本的な特性を理解しておきましょう。従来のAIとの違いや、なぜ今これほどまでに注目されているのかを解説します。

生成AIと従来のAIの違い

従来のAIと生成AIの最も大きな違いは、その役割にあります。

| 従来のAI(識別系AI) | 生成AI(生成系AI) | |

|---|---|---|

| 主な役割 | データから特定のパターンやルールを識別・予測する | 新しいコンテンツ(文章、画像、音声など)を生成する |

| 具体例 | ・画像認識(犬か猫か判断する) ・需要予測 ・迷惑メールのフィルタリング | ・文章作成、要約、翻訳 ・画像やイラストの生成 ・プログラムコードの生成 |

| 学習方法 | 正解ラベルが付いたデータを学習する(教師あり学習など) | 大量のデータからパターンを学習し、それに基づいて新たなデータを生成する |

簡単に言えば、従来のAIが「答えを当てる」のが得意なのに対し、生成AIは「ゼロから創り出す」のが得意です。この「創造性」が、ビジネスの可能性を大きく広げています。

生成AIが注目される理由

生成AIが急速に注目を集めている理由は、主に以下の3つです。

- 精度の飛躍的な向上: GPT-4に代表される大規模言語モデル(LLM)の登場により、生成されるコンテンツの質が人間と見分けがつかないレベルにまで向上しました。

- 汎用性の高さ: 文章作成からアイデア出し、プログラミング、デザインまで、特定の業務に留まらない幅広い分野で活用できるため、多くの企業にとって導入価値が高まっています。

- 利用のしやすさ: クラウドサービスやAPIを通じて、専門家でなくても比較的容易に利用できるようになったことも、普及を後押ししています。

これらの理由から、生成AIは単なる技術トレンドに留まらず、企業の競争力を左右する重要な要素となりつつあります。

【業務別】生成AIの企業導入活用事例

生成AIは具体的にどのような業務で活用できるのでしょうか。ここでは、代表的な業務別の活用事例を紹介します。

生成AIの企業導入:文書作成・事務業務の事例

- 議事録作成: 会議の音声をAIが文字起こしし、要約やタスクリストまで自動生成。

- メール・資料作成: メールの下書きや企画書の構成案、プレスリリースなどを数秒で作成。

- データ入力・集計: 請求書や領収書から必要な情報をAIが読み取り、自動でシステムに入力。

- 社内問い合わせ対応: 社内規定や業務マニュアルに関する質問に24時間365日対応するチャットボットを構築。

生成AIの企業導入:マーケティング業務の事例

- 広告文・キャッチコピー作成: 商品の特徴を入力するだけで、複数のパターンの広告文やSNS投稿文を生成。

- ブログ記事・SEOコンテンツ作成: キーワードを指定するだけで、記事の構成案から本文までを自動生成。

- ペルソナ・カスタマージャーニー作成: 市場データや顧客アンケートを基に、具体的な顧客像や購買プロセスを分析・可視化。

- 市場調査・競合分析: Web上の膨大な情報から、市場トレンドや競合他社の動向を収集・要約。

生成AIの企業導入:カスタマーサポート・コールセンター業務の事例

- 問い合わせへの自動応答: よくある質問に対してチャットボットが一次対応し、オペレーターの負担を軽減。

- 応対内容の要約・記録: 顧客との通話内容をAIがリアルタイムで要約し、CRMに自動入力。

- オペレーター支援: 顧客の質問に対し、リアルタイムで回答候補や関連マニュアルをオペレーターの画面に表示。

生成AIの企業導入:製造・設計・建設業務の事例

- 設計支援: 設計要件を入力することで、複数の設計パターンを自動生成し、最適な案の選択を支援。

- 技術文書の作成・翻訳: 専門的なマニュアルや仕様書を多言語に翻訳したり、要約したりすることが可能。

- 異常検知・予知保全: 工場のセンサーデータや稼働ログを分析し、設備の異常や故障の兆候を早期に検知。

生成AIの企業導入:クリエイティブ業務の事例

- 画像・イラスト生成: 「青空と草原を走る犬」のようにテキストで指示するだけで、高品質な画像を生成。広告バナーやSNS投稿画像に活用。

- 動画生成: テキストや既存の資料から、ナレーション付きの解説動画やプロモーション動画を自動生成。

- 音楽生成: 企業のブランドイメージに合わせたBGMや効果音を生成。

生成AIの企業導入:開発業務の事例

- コード生成・補完: 「ログイン機能を作って」といった自然言語での指示に基づき、プログラムコードを自動生成。

- コードレビュー・デバッグ: AIがコードを分析し、バグの可能性や改善点を指摘。

- 仕様書・ドキュメント作成: コードから仕様書を自動生成したり、技術的なドキュメントを分かりやすく整理したりする。

【業界別】生成AIの企業導入大手企業活用事例10選

すでに多くの大手企業が生成AIの導入を進め、成果を上げています。ここでは業界別に具体的な事例を見ていきましょう。

生成AIの企業導入:製造業(パナソニックコネクト)

全社員約1万人を対象に、Azure OpenAI Serviceを活用した独自のAIアシスタント「ConnectAI」を導入。資料作成や議事録の要約、プログラミング支援などに活用し、業務効率化を進めています。

生成AIの企業導入:メーカー(江崎グリコ、日本コカ・コーラ)

- 江崎グリコ: 広告制作に画像生成AIを活用。従来数週間かかっていたクリエイティブ制作の時間を大幅に短縮しました。

- 日本コカ・コーラ: デジタル広告のキャッチコピーや画像生成にAIを活用し、マーケティング活動の高速化と多様化を実現しています。

生成AIの企業導入:金融(SMBCグループ、みずほ銀行)

- SMBCグループ: 全従業員約8万人を対象に、生成AI(Azure OpenAI Service)の利用を開始。文書作成や情報収集、アイデア出しなどに活用し、生産性向上を目指しています。

- みずほ銀行: 行員の業務効率化を目的に生成AIを導入。企画書の作成や情報収集にかかる時間を削減しています。

生成AIの企業導入:IT・通信(note、KDDI、LINE)

- note: クリエイターの創作活動を支援するため、記事の見出し作成や文章の推敲をサポートする「note AIアシスタント」を提供。

- KDDI: 全社で生成AI活用コンテストを実施するなど、社員のAIリテラシー向上と業務活用を積極的に推進しています。

- LINE: 親会社のZホールディングス(現LINEヤフー)が、グループ全体で生成AIサービスの開発・活用を推進。独自のLLM開発にも着手しています。

生成AIの企業導入:小売(セブン-イレブン)

商品企画や販促施策の立案に生成AIを活用。トレンド分析やアイデア出しの時間を短縮し、より顧客ニーズに合った商品開発を目指しています。

生成AIの企業導入:自治体(別府市、都城市)

- 別府市: 観光案内の文章作成やSNSでの情報発信にChatGPTを活用し、職員の業務負担軽減を図っています。

- 都城市: 2023年に全国の自治体で初めて全庁的にChatGPTを導入。議事録作成や資料の要約などで活用を進めています。

生成AIの企業導入を成功させる7つのポイント

事例を見て導入意欲が高まった方も多いでしょう。しかし、ただツールを導入するだけでは成功しません。ここでは、導入を成功に導くための7つの重要なポイントを解説します。

1. 生成AI導入の目的を明確にする

最も重要なのが「何のために導入するのか」という目的の明確化です。「業務効率化」「コスト削減」「新規事業創出」など、具体的なゴールを設定しましょう。目的が明確であれば、後続のツール選定や効果測定もスムーズに進みます。

2. 目的に合わせたツールを選定する

生成AIツールには様々な種類があります。「文章作成ならChatGPT」「画像生成ならMidjourney」のように、設定した目的に最も合ったツールを選定することが重要です。汎用的なツールだけでなく、特定の業務に特化したツールも検討しましょう。

3. 社員のAIリテラシーを向上させる

生成AIは魔法の杖ではありません。使いこなすには、社員のリテラシー向上が不可欠です。研修会や勉強会を実施し、「どのような指示(プロンプト)を出せば良いか」「どのような業務に使えるか」といった実践的なスキルを全社的に高めていく必要があります。

AIへの指示であるプロンプトについて、基本的な知識から具体的なプロンプト例まで紹介している記事もございます。 合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/useful/ai-prompt-japanese/

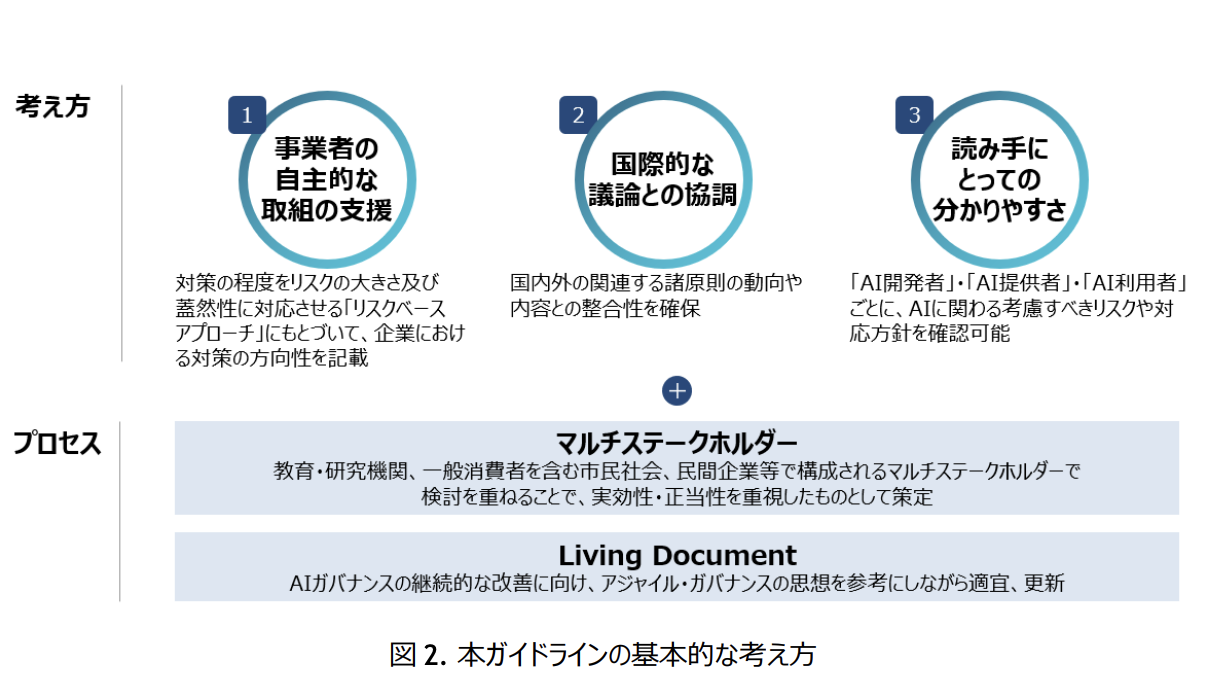

4. 運用ルールやガイドラインを策定する

誰が、どの業務で、どのように使うのかを定めたガイドラインは必須です。特に、後述する情報漏洩や著作権のリスクを避けるため、「個人情報や機密情報は入力しない」「生成物のファクトチェックを必ず行う」といった具体的なルールを策定し、周知徹底しましょう。

5. 情報漏洩や著作権侵害のリスク対策を行う

一般的な生成AIサービスでは、入力した情報がAIの学習データとして利用される可能性があります。機密情報を扱う場合は、入力データが学習に使われない法人向けプランや、自社専用環境に構築するクローズドなAIの導入を検討しましょう。また、生成物が他者の著作権を侵害しないよう、利用範囲のルール化やチェック体制の構築も重要です。

企業がChatGPTを導入する際の料金やセキュリティ、活用事例について網羅的に解説した記事もございます。 合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/useful/chatgpt-for-companies/

6. 成果を定期的に測定・確認する

導入後は、定期的にその効果を測定することが大切です。「資料作成時間が〇%削減された」「問い合わせ対応件数が〇%増加した」など、事前に設定した目的に対する成果(KPI)を定量的に評価し、改善を繰り返しましょう。

7. 専門家のサポートを受ける

自社だけで導入を進めるのが難しい場合は、外部の専門家のサポートを受けるのも有効な手段です。コンサルティング会社やツール提供ベンダーに相談し、自社の状況に合った導入計画や運用体制の構築を支援してもらいましょう。

生成AIの導入を成功させるためのポイントは、デロイトトーマツグループでも提言されています。導入からリスク管理までのプロセスについて、合わせてご覧ください。

生成AIの企業導入における3つのリスク

生成AIは強力なツールですが、同時にリスクも存在します。事前にリスクを理解し、対策を講じることが極めて重要です。

1. 情報セキュリティ・情報漏洩のリスク

リスク: 社内の機密情報や顧客の個人情報をプロンプトとして入力した場合、その情報がAI提供者のサーバーに送信され、AIの学習データとして利用されたり、外部に漏洩したりする可能性があります。

対策:

- ガイドライン策定: 機密情報や個人情報の入力を禁止するルールを明確にする。

- 法人向けプランの利用: 入力データを学習に利用しない「オプトアウト」が保証された法人向けサービスやAPIを利用する。

- クローズド環境の構築: Azure OpenAI Serviceなどを活用し、自社のセキュアな環境内にAIを構築する。

2. ハルシネーション(誤情報)のリスク

リスク: 生成AIは、事実に基づかないもっともらしい嘘の情報(ハルシネーション)を生成することがあります。これを信じて業務を進めると、誤った意思決定や顧客への誤案内につながる恐れがあります。

対策:

- ファクトチェックの徹底: 生成された情報は必ず人間の目で一次情報と照らし合わせ、真偽を確認するプロセスを義務付ける。

- 役割分担の明確化: AIは「下書き」「たたき台」を作成する役割と位置づけ、最終的な判断と責任は人間が負うことを徹底する。

AIのハルシネーションを防ぐ具体的な方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。 合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/use-case/chatgpt-prevent-hallucination/

3. 著作権・法令違反のリスク

リスク: 生成AIが学習データに含まれる既存の著作物を無断で複製・利用し、生成物が著作権を侵害してしまう可能性があります。また、生成したコンテンツが他者の名誉を毀損したり、差別的な表現を含んだりするリスクもあります。

対策:

- 生成物のチェック: 生成物が既存の作品と酷似していないか、ツールや目視で確認する。

- 商用利用可能なツールの選定: 著作権侵害のリスクが低い、クリーンなデータで学習したと謳っているツールや、商用利用を許可しているツールを選ぶ。

- ガイドラインでの注意喚起: 著作権や関連法規に関する注意点をガイドラインに明記し、社員に周知する。

総務省もAI利用に関するガイドラインを公開しており、企業が安全にAIを活用するための重要な指針を示しています。

https://www.soumu.go.jp/main_content/001002576.pdf

生成AIの企業導入で役立つおすすめツール

最後に、具体的な業務で役立つおすすめの生成AIツールをカテゴリ別に紹介します。

文章生成AI

- ChatGPT: OpenAI社が開発。汎用性が非常に高く、文章作成、要約、翻訳、アイデア出しなどあらゆるタスクに対応可能。法人向けの「ChatGPT Enterprise」も提供。

- Microsoft Copilot (旧Bingチャット): Microsoftが提供。検索エンジンBingと連携しており、最新情報に基づいた回答が得意。Microsoft 365との連携も強力。

画像生成AI

- Midjourney: 高品質で芸術的な画像を生成できることで有名。Discord上で利用する。クリエイティブ制作やデザイン案の作成に最適。

- Stable Diffusion: オープンソースで提供されており、自社環境への導入やカスタマイズが比較的容易。

- Adobe Firefly: Adobeが開発。Adobe Stockの画像などで学習しており、著作権侵害のリスクが低く、商用利用しやすいのが特徴。

動画生成AI

- Sora: OpenAIが開発中のテキストから動画を生成するAI。まだ一般公開されていませんが、非常にリアルな動画を生成できると注目されています。

- Runway: テキストからの動画生成だけでなく、既存動画の編集(不要なオブジェクトの削除など)も可能。

議事録・要約AI

- tl;dv: Google MeetやZoomと連携し、会議を自動で録画・文字起こし。重要な発言箇所をタイムスタンプ付きで記録・要約できる。

- Notta: 高精度な音声認識技術で、リアルタイム文字起こしや音声ファイルのテキスト化が可能。議事録作成の手間を大幅に削減。

その他業務別AI

- GitHub Copilot: プログラマー向けのコーディング支援ツール。コードの自動補完や生成を行い、開発効率を飛躍的に向上させる。

- Canva: デザインツールCanvaに搭載されたAI機能群「Magic Studio」。テキストから画像やデザインを生成し、誰でも簡単にクリエイティブを作成できる。

ChatGPTは「情報」ではなく「知恵」をくれるツールだった

ChatGPTの登場で、多くの人が「知りたいことの答えを教えてくれる便利なツール」として認識しました。しかし、使い方によっては、単に情報を与えるだけでなく、私たちがより深く考えるための「知恵」を与えてくれるパートナーになり得ます。ハーバード大学やGoogleの研究者が発表した論文が、この考え方を裏付けています。彼らの研究によると、ChatGPTを特定の目的に沿って使いこなすことで、私たちの思考プロセスそのものが強化されることが示唆されています。

引用元:

ハーバード大学ビジネススクールの研究者らは、生成AIが知識労働者の生産性にもたらす影響について調査しました。その結果、AIを適切に活用することで、創造性や意思決定の質が向上することが明らかになりました。

(Noy, S., & Zhang, W. “Experimental Evidence on the Productivity Effects of Generative Artificial Intelligence.” 2023年)

まとめ

企業が労働力不足や業務効率化の課題を抱える中で、生成AIの活用はDX推進や業務改善の切り札として注目されています。しかし、実際には「どこから手を付ければいいかわからない」「社内にAIリテラシーを持つ人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「何をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。