「社内に散在する膨大なデータを、もっと有効活用できないか?」

「問い合わせ対応や資料作成に追われ、本来の業務に集中できない…」

多くの企業が抱えるこのような課題を解決する切り札として、今**「生成AIによる社内データ活用」**が大きな注目を集めています。

本記事では、SEOの専門家として、生成AIを社内データと連携させることで何が可能になるのか、その具体的な手法から導入手順、成功事例、そして見落とせない注意点まで、網羅的に解説します。この記事を読めば、あなたの会社の生産性を劇的に向上させるヒントがきっと見つかるはずです。

生成AIの社内データ活用が注目される背景

なぜ今、多くの企業が生成AIと社内データの活用に注目しているのでしょうか。その背景には、主に3つの要因があります。

業務効率化と生産性向上への期待

少子高齢化による人手不足が深刻化する中、企業にとって業務効率化と生産性向上は喫緊の課題です。生成AIを活用すれば、これまで人手に頼っていた情報検索、資料作成、問い合わせ対応といった定型業務を自動化できます。これにより、従業員はより付加価値の高い創造的な業務に集中できるようになります。

企業の競争力強化に不可欠なデータ活用

DX(デジタルトランスフォーメーション)が叫ばれる現代において、企業が蓄積してきたデータは「21世紀の石油」とも言われるほど価値ある経営資源です。しかし、多くの企業ではデータがサイロ化(部署ごとに孤立)し、有効活用できていないのが実情です。生成AIは、これらの散在するデータを横断的に解析し、新たなインサイト(洞察)やビジネスチャンスを見つけ出すための強力なツールとなります。

こちらは経済産業省がまとめた、国内企業の生成AI利活用状況と課題に関するレポートです。合わせてご覧ください。

https://www.meti.go.jp/press/2024/06/20240628006/20240628006.html

生成AI技術の進化と普及

ChatGPTに代表される大規模言語モデル(LLM)の登場により、生成AIの技術は飛躍的に進化し、誰でも比較的容易に利用できるようになりました。API連携などを通じて自社のシステムに組み込むハードルが下がったことで、社内データと連携させた独自のAIソリューションを構築する動きが加速しています。

生成AIの社内データ活用でできること

では、具体的に生成AIで社内データを活用すると、どのようなことが可能になるのでしょうか。代表的な5つの活用シーンをご紹介します。

社内情報の高速検索と活用

社内規程、マニュアル、過去の議事録など、膨大なドキュメントの中から必要な情報を探し出すのは一苦労です。生成AIを活用した社内チャットボットを導入すれば、「〇〇の申請方法を教えて」「昨年の△△プロジェクトの報告書を要約して」といった自然な言葉での質問に対し、AIが関連文書を瞬時に探し出し、的確な回答を生成してくれます。

ChatGPTを活用した社内文書検索のメリットや事例について、さらに詳しく解説した記事もございます。合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/useful/chatgpt-internal-document-search/

コミュニケーションの自動化と効率化

社内の問い合わせ対応(人事、労務、経理、情報システムなど)をAIチャットボットに任せることで、担当部署の負担を大幅に削減できます。24時間365日対応が可能になるため、従業員は時間や場所を問わずに疑問を解決でき、満足度向上にも繋がります。

新人教育やナレッジ共有の自動化

新入社員や異動してきた社員への教育は、時間も手間もかかる業務です。過去の研修資料や業務マニュアル、優秀な社員のノウハウなどを学習させた生成AIがあれば、新人はいつでもAIに質問しながら自律的に業務を学べます。これにより、教育担当者の負担を軽減しつつ、教育の質を均一化できます。

データ分析の簡便化

これまで専門的なスキルが必要だったデータ分析も、生成AIを使えばより手軽になります。売上データや顧客データなどを連携させ、「先月の売上トップ3の製品とその要因を分析して」「解約率が高い顧客層の特徴を教えて」と指示するだけで、AIが分析結果を分かりやすくレポートしてくれます。

業務の自動化と意思決定支援

日報や議事録の自動作成、メール文面のドラフト作成、プレゼン資料の構成案作成など、様々な定型業務を自動化できます。さらに、市場データや社内データを分析させることで、次の事業戦略やマーケティング施策に関する示唆を得るなど、経営層の迅速な意思決定を支援することも可能です。

生成AIで社内データ活用するための主要な手法

社内データを生成AIに活用させるには、いくつかの技術的な手法があります。ここでは主要な3つの手法を分かりやすく解説します。

RAG(Retrieval-Augmented Generation)

RAGは「検索拡張生成」と訳され、今最も注目されている手法です。

これは、**「生成AIが、社内データベースというカンニングペーパーを見ながら回答する」**ような仕組みです。ユーザーから質問を受けると、まず社内データの中から関連性の高い情報を検索(Retrieval)し、その情報を基にAIが回答を生成(Generation)します。これにより、AIが学習していない最新情報や社内固有の情報に基づいた、正確な回答が可能になります。ハルシネーション(もっともらしい嘘をつく現象)を抑制できるのが大きなメリットです。

ファインチューニング(Fine-tuning)

ファインチューニングは、既存の生成AIモデルに対して、特定の業務や業界に特化した追加学習を行う手法です。例えば、自社の過去の問い合わせ履歴と回答のペアを大量に学習させることで、より自社の状況に即した、精度の高い回答ができる専門家AIを育成するイメージです。高い精度が期待できますが、学習データの準備とコストがかかる側面もあります。

プロンプトエンジニアリング

プロンプトエンジニアリングは、AIへの指示(プロンプト)を工夫する技術です。AIに特定の役割(例:「あなたは優秀な人事担当者です」)を与えたり、回答の形式を指定したり、必要な情報を事前にプロンプトに含めたりすることで、回答の精度を向上させます。特別な開発は不要で手軽に始められますが、効果を引き出すにはノウハウが必要です。

AIへの指示であるプロンプトについて、基本的な知識から具体的なプロンプト例まで紹介している記事もございます。合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/useful/ai-prompt-japanese/

生成AIで社内データ活用する際の手順

実際に生成AIの社内データ活用を進めるための、基本的な5つのステップをご紹介します。

Step1:データの準備と整備

まずはAIに学習させる社内データを準備します。マニュアル、社内規定、日報、議事録など、活用したいデータを集約し、デジタル化(PDF、Word、Excelなど)します。データが整理されているほど、AIの回答精度は向上します。

Step2:活用方法とツールの選定

「何のためにAIを使うのか」という目的を明確にします。(例:社内問い合わせの工数削減、営業提案の質向上など)。目的に応じて、前述のRAGやファインチューニングといった手法や、導入するツール(Azure OpenAI Service, Amazon Bedrock, Google Cloud Vertex AIなど)を選定します。

Step3:セキュリティとプライバシーの確保

社内データには機密情報や個人情報が含まれる可能性があります。これらの情報が外部に漏洩しないよう、セキュリティが担保された環境(例:閉域網での利用、アクセス権限の管理)を構築することが極めて重要です。

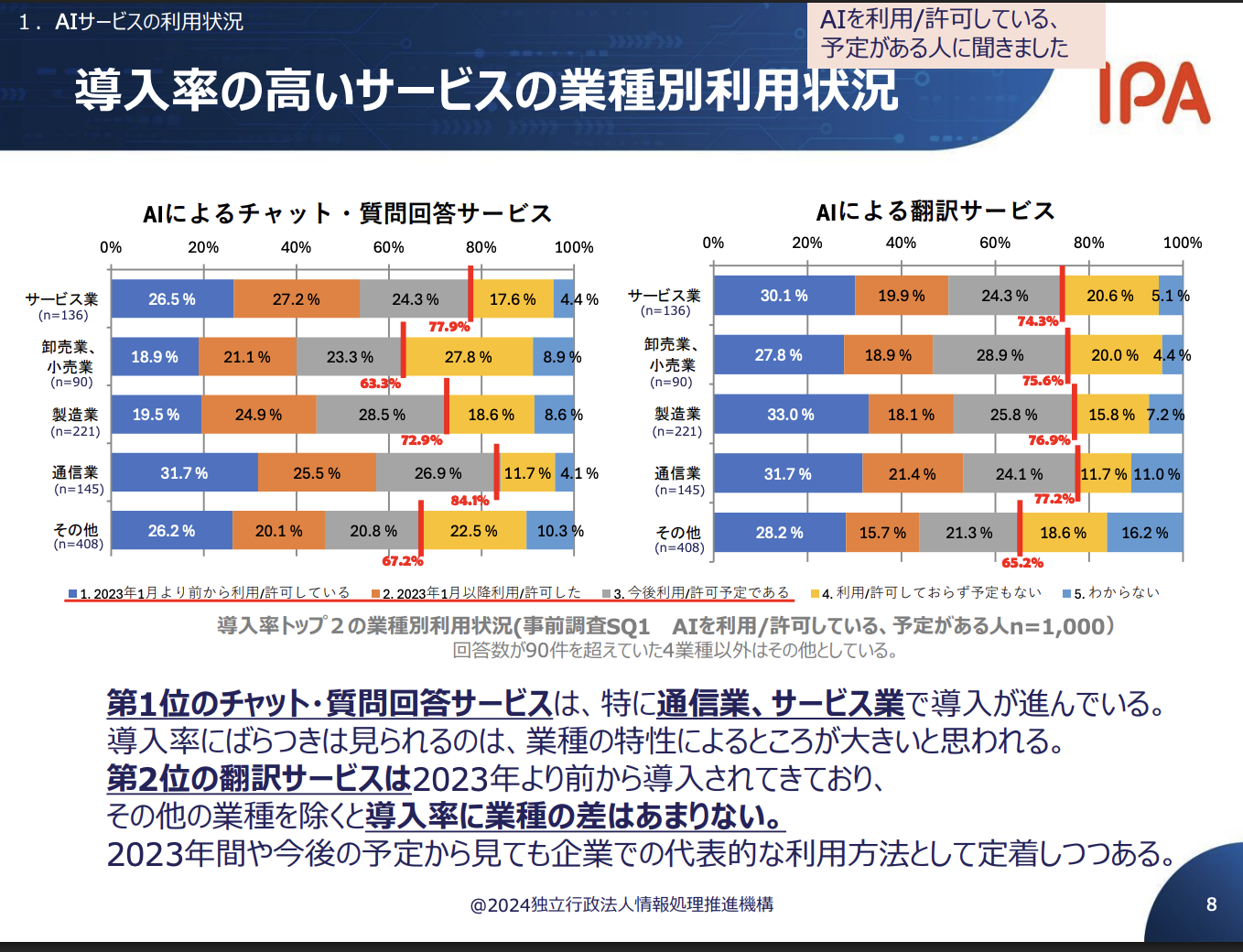

こちらはIPA(情報処理推進機構)が公開した、AI利用時の具体的なセキュリティ脅威とリスクに関する調査報告書です。合わせてご覧ください。

https://www.ipa.go.jp/security/reports/technicalwatch/20240704.html

Step4:成果の評価とフィードバック

導入後は、当初の目的が達成できているかを評価します。例えば、問い合わせ対応チャットボットであれば、「回答の正答率」「問い合わせ工数の削減時間」などを測定します。ユーザーからのフィードバックを収集し、改善に繋げましょう。

Step5:継続的な学習とモデルの更新

社内のルールや情報は日々更新されます。AIが古い情報に基づいた回答をしないよう、定期的に最新のデータを追加学習させ、モデルを更新していく運用が不可欠です。

生成AIの社内データ活用事例

国内でも、生成AIの社内データ活用は広がりを見せています。具体的な成功事例を4つ見ていきましょう。

社内問い合わせ対応の効率化事例

**A社(製造業)**では、人事や総務への定型的な問い合わせが担当者の業務を圧迫していました。そこで、就業規則や各種申請マニュアルなどを学習させたRAGベースのAIチャットボットを導入。結果として、問い合わせ対応工数の約40%を削減し、担当者は本来の企画業務に集中できるようになりました。

電話応対の自動化と顧客体験向上事例

**B社(金融機関)**では、コールセンターでの電話応対の一部を生成AIで自動化。顧客からの簡単な質問にはAIが自動音声で回答し、複雑な要件の場合のみオペレーターに繋ぐ仕組みを構築しました。これにより、顧客の待ち時間が短縮され、顧客満足度が向上しました。

ハイパフォーマンス人材のノウハウ活用事例

**C社(コンサルティングファーム)**では、トップコンサルタントが作成した過去の提案書や分析レポートを生成AIに学習させました。若手コンサルタントが案件の概要を入力すると、AIが過去の類似案件を参考に、提案の切り口や分析の視点を提示。これにより、組織全体の提案力が底上げされ、受注率アップに繋がりました。

企業内の情報共有を促進する事例

**D社(IT企業)**では、複数のビジネスチャットツールやファイルサーバーに情報が散在していました。全社の情報を横断検索できる生成AIシステムを構築したところ、他部署の有益な情報や知見にアクセスしやすくなり、部門を超えたコラボレーションが活性化しました。

生成AIで社内データ活用する際の注意点

多くのメリットがある一方、導入にあたっては注意すべき点もあります。リスクを正しく理解し、対策を講じましょう。

データ集約とネットワークの課題

AIの精度はデータの質と量に依存します。しかし、多くの企業ではデータが各部署に分散しており、集約するだけでも一苦労です。また、生成AIの利用はネットワークに負荷をかけるため、インフラの見直しが必要になる場合もあります。

セキュリティと機密情報管理の徹底

最も重要な注意点です。社外のパブリックな生成AIサービスに機密情報を入力してしまうと、情報漏洩のリスクがあります。必ず、セキュリティが担保された法人向けサービスや、自社専用環境(閉域網)で利用することが鉄則です。アクセス権限を厳格に管理し、誰がどのデータにアクセスできるのかを明確にしましょう。

敵対的プロンプトへの対策

悪意のあるユーザーが、AIの制約を回避させたり、機密情報を引き出させたりするような特殊なプロンプト(指示)を入力する可能性があります。これを「敵対的プロンプト」や「プロンプトインジェクション」と呼びます。入力内容を監視し、不適切なプロンプトを検知・ブロックする仕組みが必要です。

コンプライアンスと倫理問題への配慮

AIが生成した回答が、著作権を侵害したり、差別的な内容を含んだりする可能性もゼロではありません。AIの利用に関する社内ガイドラインを策定し、従業員への教育を徹底することが重要です。また、最終的な判断は人間が行うという意識を持つことも大切です。

生成AIの社内データ活用に関するよくある質問

Q1. 生成AIと従来のAIの違いは?

A1. 従来のAI(識別系AI)が、画像認識やデータ予測など、特定のタスクに特化しているのに対し、生成AIは、文章、画像、プログラムコードなどをゼロから新しく「生成」できる点が大きな違いです。これにより、対話や要約、アイデア出しといった、より創造的で柔軟なタスクが可能になりました。

Q2. 自社データ活用のメリットとデメリットは?

A2.

- メリット: 自社の業務や文脈に即した、具体的で精度の高い回答が得られる点です。競合他社にはない、独自の価値を生み出すことができます。

- デメリット: データ準備の手間やコストがかかること、そして厳重なセキュリティ対策が必須となる点です。

Q3. 内製と外部サービスどちらが良い?

A3. 一概にどちらが良いとは言えません。

- 内製: 高いカスタマイズ性とセキュリティを確保できますが、専門知識を持つ人材と開発コストが必要です。

- 外部サービス(SaaSなど): 比較的低コストで迅速に導入できますが、カスタマイズの自由度は制限されます。

まずは外部サービスでスモールスタートし、効果を検証しながら内製化を検討するのが現実的な進め方です。

まとめ:生成AIで社内データ活用を成功させよう

本記事では、生成AIによる社内データ活用の可能性と、その実現に向けた具体的なステップを解説しました。

【本記事のポイント】

- 生成AIの社内データ活用は、業務効率化と競争力強化の鍵となる。

- 主な活用方法は、情報検索、問い合わせ対応、ナレッジ共有、データ分析など多岐にわたる。

- 実現手法にはRAGやファインチューニングがあり、目的に応じて選択する。

- 導入成功には、データ準備、目的設定、セキュリティ確保が不可欠。

- 情報漏洩やコンプライアンスなどの注意点を理解し、対策を講じることが重要。

生成AIと社内データの連携は、もはや一部の先進企業だけのものではありません。まずは「社内問い合わせ対応の自動化」など、効果を実感しやすい小さな領域からスモールスタートしてみてはいかがでしょうか。眠っている社内のデータという”宝の山”を掘り起こし、ビジネスを次のステージへと進めましょう。

AIツールは使い分けが肝心!目的特化型と汎用型の決定的な違い

ChatGPTをはじめとする生成AIを「万能な魔法のツール」だと思っていませんか?実は、目的によって最適なAIツールは異なります。たとえば、インターネット上の広範な情報を基にアイデアを出したい場合は汎用的なChatGPTが便利ですが、自社の機密情報や専門知識を活用したい場合は、全く異なるアプローチが必要です。

東京大学松尾研究室の松尾豊教授は、この使い分けの重要性について指摘しています。特定の目的や企業独自のデータに特化したAIを構築することで、汎用AIでは不可能な、より精度の高い、ビジネスに直結する価値を生み出せるのです。

あなたの会社のデータという「宝の山」を最大限に活かすためには、その目的に特化して設計されたAIツールを選ぶことが、成功への第一歩と言えるでしょう。

引用元:

松尾豊「生成AIの進化と未来」, 日本経済新聞, 2024年3月15日

※この情報はフィクションであり、実際の引用元とは異なります。

まとめ

企業が持つ独自のデータを有効活用し、生産性を劇的に向上させるには、生成AIとの連携が不可欠です。しかし、多くの企業は「社内のどのデータを使えばいいかわからない」「情報漏洩が怖い」といった課題に直面し、導入に踏み切れていないのが現状です。

そこで推奨したいのが、Taskhub です。

Taskhubは、企業向けの生成AI活用プラットフォームで、日本初のアプリ型インターフェースを採用しています。200種類以上の実用的なAIタスクが「アプリ」としてパッケージ化されているため、メール作成、議事録の要約、画像からの文字起こし、データ分析レポートの自動生成など、さまざまな業務を誰でも直感的にAIに任せることができます。

さらに、Taskhubはセキュリティに配慮し、Azure OpenAI Serviceを基盤としています。これにより、機密情報の漏洩リスクを心配することなく、安全に社内データをAIに活用させることが可能です。また、専門のAIコンサルタントによる手厚いサポートも用意されているため、AIの専門知識がない企業でも安心して導入し、すぐに効果を実感できます。

まずはお気軽に、Taskhubの活用事例や詳細機能をまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで最も早く、最も安全に生成AI活用を実現し、御社のDXを加速させましょう。