「生成AIで社内情報を活用したいけど、具体的にどうすればいいの?」

「情報漏洩のリスクが心配で、なかなか導入に踏み切れない…。」

こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?

本記事では、生成AIで社内情報を活用する具体的なメリットや部門別の活用事例、そして社内情報を学習させる3つの方法について詳しく解説しました。

さらに、導入にあたってのリスクや、安全に活用するための注意点まで網羅的にご紹介します。

上場企業をメインに生成AIコンサルティング事業を展開している弊社が、多くの企業様からいただく質問をもとに解説します。

きっと役に立つと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。

【基礎】生成AIと社内情報活用の基本

まずは、生成AIと社内情報活用の基本的な考え方について解説します。

- 生成AIとは?従来のAIとの違いを解説

- 生成AIで社内情報を活用するとはどういうことか

- 生成AIの現状と主要なツール

そもそも生成AIとは何か、そして社内情報を活用するとは具体的にどういうことかを理解することで、導入後のイメージがより明確になります。

それでは、1つずつ順に解説します。

生成AIとは?従来のAIとの違いを解説

生成AI(ジェネレーティブAI)とは、まるで人間のように自然な文章や画像、音声などを新たに生成する能力を持ったAIのことです。大量のデータを学習することで、データに含まれるパターンや構造を理解し、それに基づいて独創的なコンテンツを生み出します。代表的な例として、OpenAI社が開発したChatGPTが挙げられます。

従来のAIは、主にデータの分類や予測を目的としていました。例えば、画像に写っているのが犬か猫かを判断したり、過去の売上データから将来の需要を予測したりするのが得意分野です。

一方、生成AIは「創造」を得意とします。与えられた指示(プロンプト)に従って、ブログ記事を作成したり、新しいデザイン案を考えたり、プログラムのコードを書いたりと、これまで人間にしかできなかったクリエイティブな作業を代替できる点に大きな違いがあります。

生成AIで社内情報を活用するとはどういうことか

生成AIで社内情報を活用するとは、社内に蓄積された独自のデータや知識を生成AIに学習させ、自社の業務に特化した「賢いアシスタント」として利用することです。

例えば、社内規定や業務マニュアル、過去の議事録、顧客とのやり取りの記録、製品仕様書といった、外部には公開されていない情報をAIに読み込ませます。

これにより、AIは一般的な知識だけでなく、自社特有のルールや専門用語、過去の経緯などを理解した上で回答を生成できるようになります。

「〇〇製品のトラブルシューティング方法を教えて」「新入社員向けの経費精算マニュアルを作成して」といった質問に対して、社内情報に基づいた正確で具体的な答えを即座に得られるようになります。

生成AIの現状と主要なツール

生成AIの技術は急速に進化しており、多くの企業が開発にしのぎを削っています。

最も有名なのはOpenAI社の「GPTシリーズ」で、ChatGPTに搭載されているモデルです。高い言語能力を持ち、ビジネス文書の作成から複雑な質疑応答まで幅広く対応できます。

Google社も「Gemini」という高性能な生成AIを開発しており、Google検索や各種サービスとの連携を強めています。他にも、Anthropic社の「Claude」など、多様な特徴を持つモデルが登場しています。

また、これらの基盤モデルを利用して、特定の業務に特化したサービスも数多く生まれています。セキュリティを強化し、社内情報を安全に活用できる法人向けの生成AIプラットフォームも増えており、企業が生成AIを導入しやすい環境が整いつつあります。

ChatGPTの企業向け導入については、こちらの詳細ガイドでさらに詳しく解説しています。 https://taskhub.jp/useful/chatgpt-for-companies/

生成AIへ社内情報を活用させるメリット

ここからは、生成AIへ社内情報を活用させることで得られる具体的なメリットを5つ紹介します。

- 専門性の高い回答で業務効率が向上する

- 社内用語や独自ナレッジに対応し信頼度が高い

- 業務品質の均一化・標準化が図れる

- 新たな価値創造やアイデア創出を支援する

- 顧客満足度の向上に繋がる

これらのメリットを理解することで、自社のどのような課題を解決できるかが見えてきます。

それでは、1つずつ順に解説します。

専門性の高い回答で業務効率が向上する

生成AIに社内情報を学習させる最大のメリットは、自社の業務に特化した専門性の高い回答を即座に得られる点です。

一般的なChatGPTなどのモデルは、インターネット上の膨大な情報をもとに回答しますが、社内の特定の製品仕様や独自の業務フローについては答えることができません。

しかし、社内のマニュアルや技術文書を学習させることで、「製品Aの最新バージョンにおける設定手順」や「Bプロジェクトの進捗と課題」といった具体的な質問に対し、的確な回答を引き出せます。

これにより、担当者が資料を探し回ったり、詳しい人に質問したりする手間が大幅に削減され、業務全体の生産性向上に直結します。

社内用語や独自ナレッジに対応し信頼度が高い

どの企業にも、業界特有の専門用語や社内でのみ使われる略語、文章化されていない「暗黙知」といった独自のナレッジが存在します。

生成AIに社内情報を活用させることで、これらの社内用語や文脈をAIが正確に理解できるようになります。

例えば、新入社員が「”PJT-Z”の担当者は誰ですか?」と質問した場合でも、AIは過去の議事録や日報データから該当するプロジェクト名を特定し、正確な担当者名を回答できます。

このように、社内の共通言語を理解したAIが情報を提供してくれるため、回答の信頼性が格段に向上し、社員は安心してその情報を業務に活用できます。

業務品質の均一化・標準化が図れる

社員の経験やスキルによって、業務の品質にばらつきが出てしまうことは多くの企業が抱える課題です。

社内情報を学習した生成AIを活用すれば、誰が使っても一定水準の回答や成果物を得られるようになり、業務品質の均一化・標準化が実現します。

例えば、顧客からの問い合わせ対応において、ベテラン社員の優れた応対履歴をAIに学習させておくことで、経験の浅い社員でもベテランと同じレベルの回答案を作成できます。

これにより、属人化しがちな業務を標準化し、組織全体のサービスレベルを底上げすることが可能になります。

新たな価値創造やアイデア創出を支援する

生成AIの社内情報活用は、既存業務の効率化だけでなく、新たな価値やアイデアを生み出すための強力なツールにもなり得ます。

過去の商談記録や顧客アンケート、市場調査レポートといった膨大なデータをAIに分析させることで、人間では気づきにくい新たな顧客ニーズやビジネスチャンスの種を発見できる可能性があります。

例えば、「過去の成功事例から、新規顧客向けの新しいサービスプランを3つ提案して」といった指示を出すことで、データに基づいた創造的なアイデアを得ることができます。

AIを単なる作業ツールとしてではなく、戦略的なパートナーとして活用することで、企業の競争力を高めることができます。

顧客満足度の向上に繋がる

社内情報を活用した生成AIは、顧客満足度の向上にも大きく貢献します。

例えば、カスタマーサポート部門では、過去の問い合わせ履歴やFAQをAIに学習させることで、顧客からの質問に対してより迅速かつ正確に回答できるようになります。

また、営業部門では、顧客の購買履歴や過去の商談内容をAIに分析させ、個々の顧客に最適化された提案資料を自動で作成することも可能です。

このように、顧客一人ひとりの状況を深く理解した上で、パーソナライズされた質の高いサービスを提供できるようになるため、結果として顧客からの信頼と満足度を高めることに繋がります。

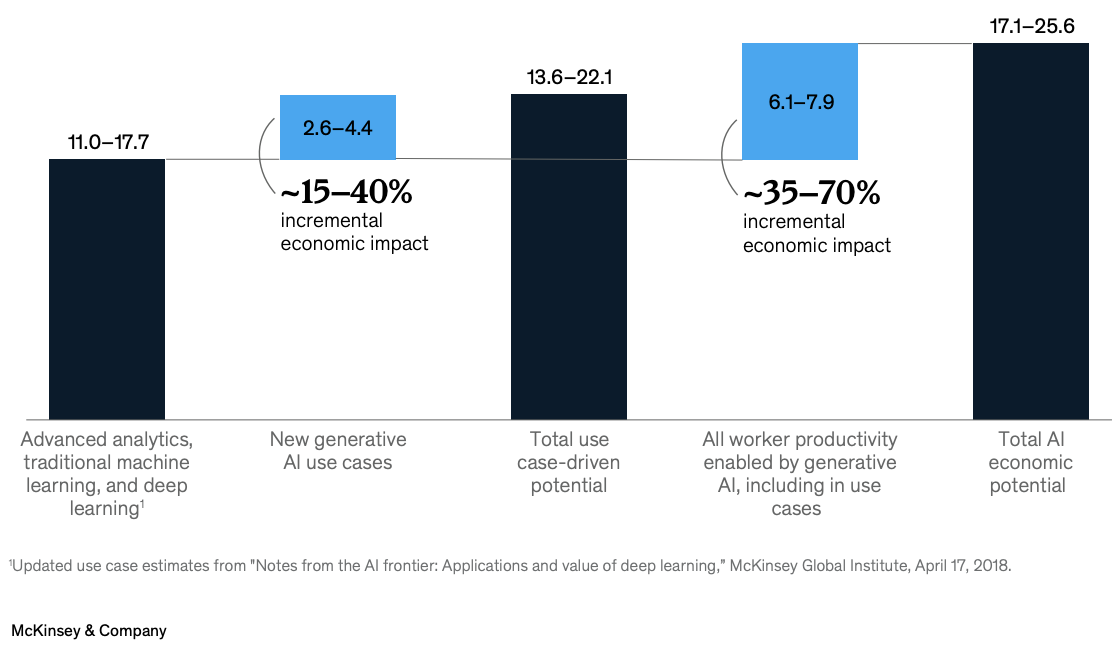

こちらはMcKinseyが発表した、生成AIがもたらす経済的ポテンシャルに関する詳細なレポートです。合わせてご覧ください。 https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/business%20functions/mckinsey%20digital/our%20insights/the%20economic%20potential%20of%20generative%20ai%20the%20next%20productivity%20frontier/the-economic-potential-of-generative-ai-the-next-productivity-frontier.pdf

【部門別】生成AIの社内情報活用事例

ここからは、より具体的に、各部門で生成AIの社内情報をどのように活用できるのか、その事例を紹介します。

- マーケティング・広報:ペルソナに合わせたコンテンツの自動生成

- 営業・企画:ハイパフォーマンス人材のトークスクリプト分析と資料作成

- カスタマーサポート:社内FAQチャットボットによる工数削減

- 開発・研究:サービス仕様を即座に確認できるAIアシスタント

- 人事・管理:社内規定の問い合わせ対応や採用業務の効率化

- 教育・研修:社員に合わせたトレーニングプログラムの作成

自社の部門に置き換えて、活用のイメージを膨らませてみてください。

それでは、1つずつ順に解説します。

マーケティング・広報:ペルソナに合わせたコンテンツの自動生成

マーケティング・広報部門では、過去のキャンペーンデータや顧客分析レポート、Webサイトのアクセス解析結果などを生成AIに学習させることができます。

これにより、設定したターゲットペルソナに最適なブログ記事やSNS投稿、メールマガジンの文面を自動で生成することが可能になります。

例えば、「20代女性向けの春の新商品に関するインスタグラム投稿文を、過去にエンゲージメントの高かった投稿のトーンで3案作成して」といった指示を出すだけで、ターゲットに響く質の高いコンテンツ案を短時間で得られます。

これにより、コンテンツ制作の工数を大幅に削減しつつ、より効果的な情報発信を実現できます。

営業・企画:ハイパフォーマンス人材のトークスクリプト分析と資料作成

営業・企画部門では、トップセールスパーソンの商談記録や過去の成功提案書、顧客管理システム(CRM)に蓄積されたデータを生成AIに活用できます。

AIにハイパフォーマンス人材のトークスクリプトを分析させることで、成約率の高い会話のパターンを抽出し、営業チーム全体の標準的な応酬話法として展開することが可能です。

また、「A社向けの提案書を、過去の類似業界での成功事例を含めて作成して」と指示すれば、膨大な資料の中から最適な情報をピックアップし、説得力のある提案書のドラフトを自動で作成してくれます。

これにより、営業活動の属人化を防ぎ、組織全体の営業力を底上げすることができます。

カスタマーサポート:社内FAQチャットボットによる工数削減

カスタマーサポート部門は、生成AIの社内情報活用が特に効果を発揮する領域です。

これまでの問い合わせ履歴や製品マニュアル、FAQ(よくある質問)といったナレッジをAIに学習させることで、高精度な社内向けチャットボットを構築できます。

オペレーターは、顧客からの問い合わせに対し、まずチャットボットに質問することで、関連するマニュアルや過去の類似ケースを瞬時に探し出すことができます。

これにより、回答までの時間を大幅に短縮できるだけでなく、新人オペレーターでもベテラン並みの正確な情報を提供できるようになります。結果として、オペレーターの調査工数を削減し、顧客満足度の向上にも繋がります。

開発・研究:サービス仕様を即座に確認できるAIアシスタント

大規模で複雑なシステムや製品の開発・研究部門では、膨大な量の仕様書や設計書、過去の技術レポートなどを管理する必要があります。

これらのドキュメントをすべて生成AIに学習させておくことで、開発者専用のAIアシスタントとして活用できます。

開発者は「〇〇機能のAPI仕様について教えて」「××というエラーコードの原因として考えられる過去の事例は?」といった質問を自然言語で投げかけるだけで、膨大な資料の中から必要な情報をピンポイントで探し出すことができます。

これにより、ドキュメントを探す時間を削減し、本来の開発業務に集中できる環境を整えることができます。

人事・管理:社内規定の問い合わせ対応や採用業務の効率化

人事・労務や総務といった管理部門では、社員からの問い合わせ対応に多くの時間を割いています。就業規則や慶弔規定、経費精算のマニュアルなどを生成AIに学習させることで、これらの問い合わせに自動で回答するチャットボットを設置できます。

これにより、管理部門の担当者は定型的な質問対応から解放され、より専門的な業務に集中できます。

また、採用業務においても、過去の応募者の履歴書や面接評価データを学習させることで、今回の募集要件にマッチする候補者をリストアップしたり、面接の質問案を作成したりといった活用が可能です。

教育・研修:社員に合わせたトレーニングプログラムの作成

社員のスキルや役職、過去の研修履歴といった人事データを生成AIに学習させることで、個々の社員に最適化されたトレーニングプログラムを作成できます。

例えば、「営業部門の入社3年目の社員向けに、交渉力向上のための3ヶ月間の研修プランを作成して。過去の研修評価で低かった項目を重点的に含めてください」といった指示が可能です。

AIが個人の強みや弱みを分析し、最適な学習コンテンツやカリキュラムを提案してくれるため、画一的な研修ではなく、一人ひとりの成長に繋がる効果的な人材育成が実現します。

生成AIに社内情報を学習させる3つの方法

ここからは、実際に生成AIに社内情報を学習させるための代表的な3つの方法について、その仕組みと特徴を解説します。

- プロンプト:対話形式で情報を与える方法

- ファインチューニング:モデルを再学習させ精度を高める方法

- RAG:外部データベースと連携し最新情報に対応する方法

それぞれの方法にはメリット・デメリットがあり、目的に応じて使い分けることが重要です。

それでは、1つずつ順に解説します。

プロンプト:対話形式で情報を与える方法

プロンプトで情報を与える方法は、最も手軽に始められる学習方法です。ChatGPTなどとの対話の中で、必要な社内情報をその都度テキストとして入力し、その情報に基づいて回答を生成させる手法です。

例えば、「以下のマニュアルを参考にして、〇〇の設定方法を教えてください。【マニュアルのテキストを貼り付け】」のように、AIへの指示(プロンプト)の中に直接データを含めます。

この方法は、特別な開発環境や専門知識が不要で、すぐに試せるというメリットがあります。

一方で、対話が終了するとAIはその情報を忘れてしまうため、毎回同じ情報を入力し直す必要があります。また、一度に入力できる文字数に制限があるため、大量の情報を扱うのには向いていません。

ファインチューニング:モデルを再学習させ精度を高める方法

ファインチューニングは、既存の生成AIモデルに対して、自社で用意した大量の追加データを学習させ、特定のタスクや業界知識に特化した独自のモデルを構築する手法です。

例えば、自社の過去の問い合わせ履歴とそれに対する模範解答のペアを大量に学習させることで、非常に精度の高い顧客対応AIを作ることができます。

この方法は、AIの知識や回答の口調などを根本から自社仕様にカスタマイズできるため、非常に高い精度が期待できるという強力なメリットがあります。

しかし、モデルの再学習には大量のデータと高い技術力、そして計算リソース(コスト)が必要になるため、導入のハードルは高いと言えます。

RAG:外部データベースと連携し最新情報に対応する方法

RAG(Retrieval-Augmented Generation)は、生成AIと社内の情報データベースを連携させる比較的新しい技術です。

ユーザーからの質問があると、AIはまず社内データベースを検索して関連性の高い情報を探し出します。そして、見つけ出した最新の情報を参照しながら回答を生成します。

この方法の最大のメリットは、常に最新の社内情報に基づいた回答ができる点です。データベース側の情報を更新するだけで、AIの回答も最新の状態に保たれます。ファインチューニングのようにモデルを再学習させる必要がありません。

また、AIがどの情報を参照して回答したのか(出典)を明示できるため、ハルシネーション(誤った情報の生成)のリスクを低減できるという利点もあります。

生成AIの社内情報活用におけるデメリットとリスク

生成AIの社内情報活用は多くのメリットがある一方で、導入にあたって考慮すべきデメリットやリスクも存在します。

- 情報漏洩やプライバシーに関するセキュリティリスク

- ハルシネーション(誤った情報の生成)の可能性

- 導入や運用にかかるコスト高

- 回答の生成スピードの遅延

これらのリスクを事前に理解し、対策を講じることが安全な活用の鍵となります。

それでは、1つずつ順に解説します。

情報漏洩やプライバシーに関するセキュリティリスク

生成AIの社内情報活用における最大のリスクは、情報漏洩です。

特に、インターネット経由で利用する一般的なAIサービスでは、入力した社内の機密情報や個人情報が、AIモデルの学習データとして意図せず外部に再利用されてしまう可能性があります。

また、社内AIシステムへの不正アクセスや、アクセス権限の設定ミスにより、本来閲覧権限のない社員が機密情報にアクセスできてしまうといった内部からの情報漏洩リスクも考えられます。

これらのリスクを回避するためには、入力したデータが学習に使われない設定(オプトアウト)が可能なサービスや、セキュリティレベルの高い法人向けプランを選定することが不可欠です。

ハルシネーション(誤った情報の生成)の可能性

ハルシネーションとは、生成AIが学習データにない情報を補おうとして、事実に基づかないもっともらしい嘘の情報を生成してしまう現象のことです。

社内情報を学習させた場合でも、情報が不足していたり、ユーザーの質問の意図を誤って解釈したりすると、誤った回答を生成してしまう可能性があります。

例えば、社内規定について質問した際に、古い規定や存在しないルールを事実であるかのように回答してしまうケースが考えられます。

生成AIが生成した情報を鵜呑みにせず、必ず人間が最終的なファクトチェックを行う運用体制を整えることが重要です。

AIのハルシネーションを防ぐ具体的な方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/use-case/chatgpt-prevent-hallucination/

導入や運用にかかるコスト高

生成AIの社内情報活用には、様々なコストが発生します。

高機能な法人向けサービスの利用には月額ライセンス費用がかかります。また、ファインチューニングやRAGのような高度な仕組みを自社で構築する場合には、AIエンジニアの人件費やサーバー代といった開発・運用コストが必要になります。

さらに、全社員がAIを効果的に使いこなせるようにするための研修費用や、社内ルールを整備するための工数といった、目に見えにくいコストも考慮しなければなりません。

導入によって得られる業務効率化の効果と、かかるコストを比較検討し、費用対効果を見極めることが重要です。

回答の生成スピードの遅延

生成AIは、質問が複雑であったり、参照するべき社内情報の量が膨大であったりする場合、回答を生成するまでに時間がかかることがあります。

特に、RAGの仕組みで大規模なデータベースを検索する場合や、一度に長文のレポートを作成させるような場合には、待ち時間が発生する可能性があります。

リアルタイムでの応答が求められる顧客対応チャットボットなどで利用する際には、この生成スピードの遅延が問題となるケースも考えられます。

導入前にトライアルなどを利用して、実際の業務で想定される使い方をした際のレスポンス速度を確認し、実用性に問題がないか評価しておくことが望ましいです。

生成AIへ社内情報を安全に連携させる際の注意点

デメリットやリスクを理解した上で、生成AIへ社内情報を安全に連携・活用するためには、いくつかの重要なポイントがあります。

- セキュリティ要件を満たす導入プランを選定する

- 学習させる社内情報の範囲を明確に設定する

- 社内利用のルールやマニュアルを策定する

- 全社員の生成AIリテラシーを向上させる

- 定期的に運用方法を見直す

これらの注意点を押さえることで、リスクを最小限に抑えながら生成AIの恩恵を最大限に引き出すことができます。

それでは、1つずつ順に解説します。

セキュリティ要件を満たす導入プランを選定する

まず最も重要なのが、自社のセキュリティポリシーを満たす導入プランやツールを選定することです。

クラウド型のサービスを利用する場合は、入力データが二次利用されないこと、通信が暗号化されていること、データセンターが国内にあることなどを確認しましょう。

Microsoft Azure OpenAI ServiceやGoogle CloudのVertex AIなど、大手クラウドプラットフォームが提供するサービスは、高いセキュリティレベルを担保しているため有力な選択肢となります。

自社サーバーに環境を構築するオンプレミス型は、セキュリティをより厳密に管理できますが、高度な専門知識と運用コストが必要になります。

学習させる社内情報の範囲を明確に設定する

生成AIに学習させる社内情報は、事前にその範囲を慎重に検討し、明確に定義する必要があります。

機密性の高い経営情報や、個人情報の中でも特に配慮が必要な情報などは、原則として学習対象から除外すべきです。

まずは公開しても問題のない情報や、業務マニュアルなど、リスクの低い情報からスモールスタートし、運用しながら徐々に対象範囲を広げていくのが安全な進め方です。

また、情報ごとにアクセス権限を設定し、社員の役職や所属部門に応じて、AIが参照・回答できる情報の範囲を制御する仕組みも重要になります。

社内利用のルールやマニュアルを策定する

生成AIを組織的に活用するためには、全社員が遵守すべき統一された利用ルールやガイドラインを策定することが不可欠です。

具体的には、入力してはいけない情報(個人情報、顧客の機密情報など)の定義、生成物の著作権の取り扱いやファクトチェックの義務化、AI利用時の倫理的な配慮などを明文化します。

こうしたルールを策定し、マニュアルとして全社員に周知徹底することで、不用意な情報漏洩やコンプライアンス違反といったトラブルを未然に防ぐことができます。

全社員の生成AIリテラシーを向上させる

ツールやルールを整備するだけでは不十分で、それを使う社員一人ひとりのAIリテラシーを向上させる取り組みも同時に行う必要があります。

生成AIの基本的な仕組みや得意なこと・苦手なこと、ハルシネーションのようなリスクについて理解を深めるための研修会を実施することが有効です。

また、効果的な指示(プロンプト)の書き方や、自社の業務における具体的な活用事例を共有することで、社員はAIをより便利で安全なツールとして使いこなせるようになります。

全社的なリテラシー向上は、AI活用の定着と高度化の土台となります。

定期的に運用方法を見直す

生成AIの技術は日進月歩で進化しており、セキュリティリスクに関する考え方も常に変化しています。

そのため、一度決めたルールや運用方法を固定化するのではなく、定期的に見直しを行うことが重要です。

AIの利用状況やログをモニタリングし、問題が発生していないかを確認したり、社員からヒアリングを行って改善点を探したりする仕組みを構築しましょう。

また、新たなAI技術やサービスが登場した際には、現在の運用方法よりも安全かつ効果的な方法がないかを常に検討し、柔軟にアップデートしていく姿勢が求められます。

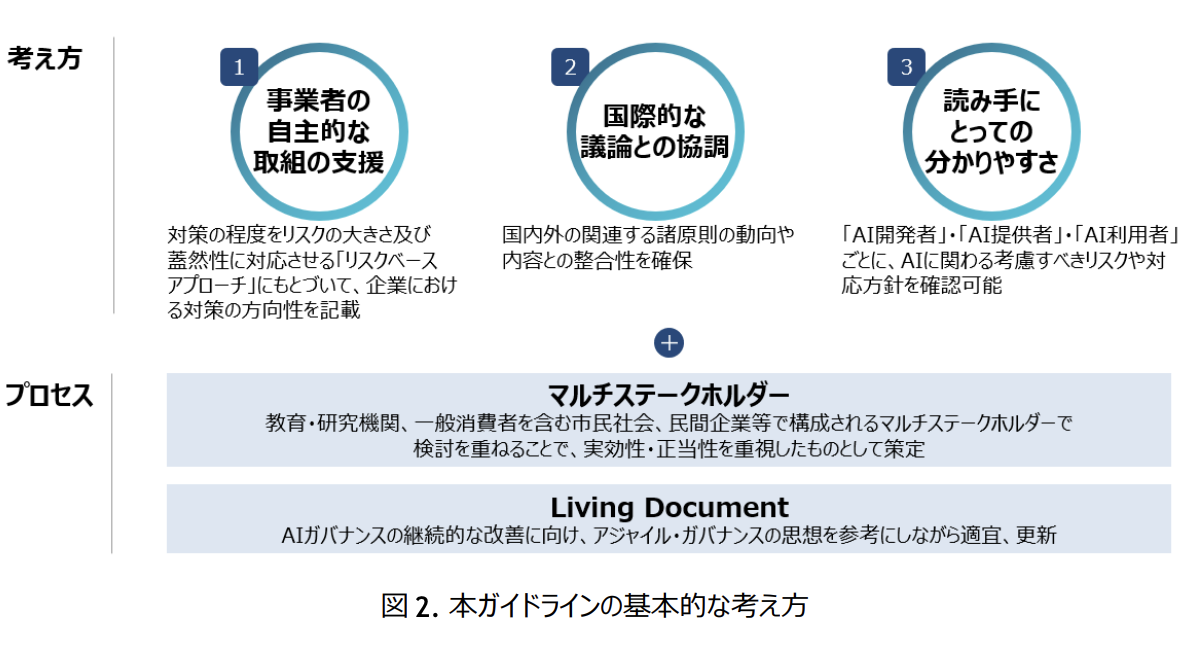

こちらは日本の経済産業省が公開している、企業がAIを安全に活用するための事業者向けガイドラインです。合わせてご覧ください。 https://www.meti.go.jp/press/2024/04/20240419004/20240419004-1.pdf

最適なのはどれ?生成AIに社内情報を学習させる方法の選び方

プロンプト、ファインチューニング、RAGという3つの学習方法を紹介しましたが、自社にとってはどの方法が最適なのでしょうか。

- 目的と求める回答精度で選ぶ

- コストと運用の手間で選ぶ

- リアルタイム性の必要性で選ぶ

これらの観点から、それぞれの方法の選び方を解説します。

目的と求める回答精度で選ぶ

まず考えるべきは、生成AIを何のために使い、どの程度の回答精度を求めるかです。

社内用語を理解した自然な対話や、特定の文体での文章生成など、AIの振る舞い自体をカスタマイズしたい場合は、ファインチューニングが適しています。モデルの根本から再学習させるため、非常に高い精度と専門性を実現できます。

一方、最新の社内規定や日々更新される製品情報に基づいて、正確な事実を回答させることが目的ならば、RAGが最適です。データベースの最新性を担保できるため、情報の正確性が求められる業務に向いています。

定型的な要約や文章の校正など、その場限りの情報入力で済む簡単なタスクであれば、手軽なプロンプトでの活用で十分です。

コストと運用の手間で選ぶ

導入にかかるコストや、その後の運用の手間も重要な選定基準です。

コストと手間が最も少ないのは、プロンプトによる方法です。特別な開発は不要で、既存のAIサービスにテキストを入力するだけですぐに始められます。

ファインチューニングは、大量の学習データ準備やモデルの学習・管理に高い専門知識と多額の費用がかかるため、最もハードルが高い方法と言えます。

RAGは、ファインチューニングほどのコストはかからないものの、社内情報を検索可能なデータベースとして整備・運用する手間とコストが発生します。

予算や社内のAI人材の有無を考慮して、現実的に運用可能な方法を選ぶ必要があります。

リアルタイム性の必要性で選ぶ

AIの回答に、どれくらいのリアルタイム性が求められるかも考慮すべき点です。

日々情報が更新されるような業務、例えば、最新の在庫状況やプロジェクトの進捗状況に関する問い合わせに利用したい場合は、RAGが唯一の選択肢となります。データベースを更新すれば、即座にAIの回答に反映させることができます。

一方、ファインチューニングは一度モデルを学習させると、その時点での情報しか持てません。情報を更新するには、再度ファインチューニングを行う必要があり、リアルタイム性には欠けます。就業規則など、頻繁には更新されない情報を学習させるのに向いています。

プロンプトによる方法は、入力する情報が常に最新であればリアルタイムに対応できますが、毎回手動で入力する手間がかかります。

社内情報活用に強い生成AIプラットフォームの選び方

自社でシステムを構築するのではなく、外部の生成AIプラットフォームを利用する場合、どのような点に注目して選べばよいのでしょうか。

- 国内リージョンなどデータの所在地で選ぶ

- 既存システムとの連携のしやすさで選ぶ

- ネットワーク構築やサポート体制で選ぶ

これらのポイントを押さえることで、自社に最適なサービスを選びやすくなります。

国内リージョンなどデータの所在地で選ぶ

社内情報という機密性の高いデータを扱う以上、セキュリティはプラットフォーム選びで最も重要な要素です。

特に、データが保管されるサーバー(データセンター)の所在地は必ず確認すべきです。日本の法律や規制に準拠するためにも、データセンターが国内(国内リージョン)にあるサービスを選ぶことが強く推奨されます。

海外のサーバーにデータが保管される場合、その国の法律が適用される可能性があり、予期せぬ情報開示のリスクを伴うことがあります。

プライバシーマークやISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)といった第三者認証を取得しているかどうかも、サービスの信頼性を判断する上で重要な指標となります。

既存システムとの連携のしやすさで選ぶ

生成AIを導入しても、それが既存の業務システムから孤立していては、十分な効果を発揮できません。

すでに社内で利用しているチャットツール(Microsoft Teams, Slackなど)や、顧客管理システム(CRM)、ストレージサービス(Google Drive, Dropboxなど)とスムーズに連携できるかどうかは非常に重要です。

API(Application Programming Interface)が豊富に提供されており、様々なシステムと柔軟に連携できるプラットフォームを選びましょう。

連携が容易であれば、社員は普段使っているツール上で自然にAIの機能を利用できるようになり、導入の定着がスムーズに進みます。

ネットワーク構築やサポート体制で選ぶ

安心して運用を続けるためには、ベンダーのサポート体制も欠かせません。

導入時の設定支援や、社内向けの研修プログラムを提供してくれるか、運用開始後に技術的な問題が発生した際に、日本語で迅速に対応してくれるサポートデスクがあるかなどを確認しましょう。

また、企業のセキュリティポリシーによっては、特定のIPアドレスからしかアクセスできないようにするなどの、高度なネットワーク設定が必要になる場合があります。こうした個別のセキュリティ要件に柔軟に対応できるかどうかも、重要な選定ポイントです。

導入実績が豊富で、自社と近い業種・規模の企業での活用事例があるベンダーを選ぶと、より安心して任せることができるでしょう。

生成AIの社内活用は「諸刃の剣」?生産性が上がる企業と“混乱”する企業の境界線

生成AIの社内導入を検討する企業が増える一方、その使い方次第で結果が大きく分かれる現実が見過ごされがちです。実は、ただAIに業務を任せるだけでは、社員の思考力が低下し、かえって生産性を落とす危険性すらあります。マサチューセッツ工科大学(MIT)の研究では、AI支援を受けた人の脳活動が著しく低下するという結果も出ています。しかし、一部の先進企業では、AIを「思考を補助するパートナー」と位置づけることで、組織全体の能力を引き上げることに成功しています。この記事では、生産性が上がる企業と混乱する企業、その決定的な違いを最新の研究を交えて解説します。

AI活用で「思考停止」に陥るワナ

「この資料作成、AIに任せよう」「企画のアイデア出しもAIでいいや」。このような「AIへの丸投げ」が習慣化すると、組織は深刻なリスクを抱えることになります。MITの研究が示すように、AIに思考を委ねることで脳は活動を“サボる”ようになります。この状態が組織に蔓延すると、次のような問題が起こり得ます。

・課題発見能力の低下:AIが提示した答えを疑わず、本質的な問題点を見抜く力が衰える。

・ノウハウの非属人化の失敗:楽に得た情報は個人のスキルとして定着しづらく、組織の知見として蓄積されない。

・創造性の枯渇:脳が自ら考えることをやめ、指示待ちの状態に慣れてしまい、新しい発想が生まれなくなる。

便利なはずのツールが、社員から主体的に考える力を奪い、結果的に組織の成長を鈍化させてしまうのです。

引用元:

MITの研究チームは、大規模言語モデル(LLM)が人間の認知プロセスに与える影響を調査しました。その結果、LLMを補助として用いた文章作成タスクでは、人間の脳の認知活動が大幅に低下することが示されました。(Shmidman, A., Sciacca, B., et al. “Does the use of large language models affect human cognition?” 2024年)

AIを組織の「 второй мозг(セカンドブレイン)」にする活用術

では、生産性を向上させる企業はAIをどう使っているのでしょうか。彼らはAIを単なる作業代替ツールではなく、組織の思考力を拡張する「第二の脳」として捉えています。誰でも実践できる3つの活用法を紹介します。

活用法①:最強の「情報整理アシスタント」にする

社内に散在する膨大な情報を、AIを使って整理・要約させます。しかし、それで終わりではありません。重要なのは、AIがまとめた情報をもとに、「このデータから何が言えるか?」「次に取るべきアクションは何か?」を人間が議論し、意思決定することです。AIに情報の一次処理を任せ、人間はより高度な分析と戦略立案に集中するのです。

魔法のプロンプト例:

「添付した過去1年間の議事録ทั้งหมดを読み込み、プロジェクトAに関する重要決定事項と未解決の課題を時系列でリストアップしてください。」

活用法②:一人ひとりに「専属コンサルタント」を付ける

AIを、若手社員からベテランまで、全社員の「壁打ち相手」として活用します。自分の企画書や提案書をAIに読み込ませ、客観的な視点から弱点や改善点を指摘させることで、思考の漏れや偏りをなくします。これにより、個々の社員の論理的思考力や提案の質が向上します。

魔法のプロンプト例:

「あなたは経験豊富な経営コンサルタントです。この事業企画書の弱点を3つ、厳しく指摘してください。また、その改善案も具体的に示してください。」

活用法③:部門横断の「アイデア触媒」にする

異なる部門の情報をAIにインプットし、それらを組み合わせることで新しいアイデアの種を生み出させます。例えば、営業部門の顧客データと開発部門の技術レポートを組み合わせ、「既存技術を活用した新しい顧客向けサービスのアイデアを5つ提案して」と指示します。AIが提示した意外な組み合わせをヒントに、人間が議論を深めることで、イノベーションを加速させます。

まとめ

企業は業務効率化や生産性向上の課題を抱える中で、社内情報を活用した生成AIの導入が解決策として注目されています。

しかし、実際には「情報漏洩のリスクが怖い」「何から手をつければ良いのか、社内に知見を持つ人材がいない」といった理由で、導入のハードルが高いと感じる企業も少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhub です。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、メール作成や議事録作成、画像からの文字起こし、さらにレポート自動生成など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、情報漏えいの心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「社内のどの情報をどう使えばいいのかわからない」という初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプログラミングや高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速かつ安全な生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。