「自社でも生成AIを導入したいけど、具体的な進め方がわからない…」

「生成AIの導入で失敗しないための注意点や、成功事例を知りたい」

こういった悩みを持っている方もいるのではないでしょうか?

本記事では、生成AIを導入するための具体的な7ステップを中心に、導入メリットや注意点、さらには国内外の成功事例まで網羅的に解説します。

この記事を読めば、生成AI導入の全体像を掴み、自社での活用を成功させるための具体的なアクションプランを描けるようになります。

きっと役に立つと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。

【生成AI 導入方法】の前に知るべき「生成AIとは?」

まず初めに、生成AIの導入方法を解説する前に、そもそも「生成AIとは何か」について基本的な知識をおさらいしておきましょう。

- 生成AIの基本的な仕組み

- 生成AIの主な種類

- 従来のAIとの違い

これらの基礎を理解することで、導入の目的や活用イメージがより明確になります。

それでは、1つずつ順に解説します。

生成AIの基本的な仕組み

生成AI(Generative AI)とは、大量のデータを学習し、そのデータに含まれるパターンや構造を基に、新しいコンテンツを自ら生成する人工知能のことです。

この技術の中核をなしているのが、「大規模言語モデル(LLM)」や「拡散モデル」といった高度なアルゴリズムです。

これらのモデルは、インターネット上のテキストや画像、音声といった膨大な情報をインプットとして学習します。

例えば、文章生成AIであれば、単語と単語のつながりや文脈を学習することで、人間が書いたような自然な文章を作成できます。

このように、学習データから本質的な特徴を抽出し、それを応用してオリジナルのアウトプットを生み出すのが、生成AIの基本的な仕組みです。

こちらは総務省が発行する、生成AIを含む最新の情報通信技術の動向についてまとめた白書です。合わせてご覧ください。 https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r06/html/nd131220.html

生成AIの主な種類

生成AIは、生成するコンテンツの種類によって、いくつかのカテゴリに分類されます。

自社の課題に対してどの種類のAIが最適かを見極めるためにも、それぞれの特徴を理解しておくことが重要です。

代表的なものとしては、以下のような種類が挙げられます。

・文章生成AI:ChatGPTに代表され、ブログ記事、メール文、プログラムコードなどを生成します。

・画像生成AI:MidjourneyやStable Diffusionなどが有名で、指示(プロンプト)に基づいた画像を生成します。

・動画生成AI:Soraなどが登場し、テキストから短い動画クリップを作成できます。

・音声生成AI:テキストを読み上げて自然な音声を生成したり、特定の人の声色を再現したりします。

これらのAIは、それぞれ異なるモデルと学習データを用いており、得意なタスクも異なります。

従来のAIとの違い

生成AIと従来のAIとの最も大きな違いは、その「目的」にあります。

従来のAIの多くは「識別系AI」や「予測系AI」と呼ばれ、与えられたデータが何であるかを識別したり、将来の数値を予測したりすることが主な役割でした。

例えば、画像に写っているのが犬か猫かを判断する、あるいは過去の販売データから将来の売上を予測するといったタスクです。

これらは、決められたルールやパターンの中から、正しい答えを見つけ出すことを目的としています。

一方、生成AIは「生成(Creation)」を目的としており、学習したデータに基づいて全く新しいものをゼロから作り出します。

決められた答えを出すのではなく、創造的なアウトプットを生み出す点に、従来AIとの根本的な違いがあると言えるでしょう。

ビジネスを加速させる【生成AI 導入方法】と4つのメリット

生成AIの導入は、企業に大きな変革をもたらす可能性を秘めています。

ここでは、生成AIを導入することで得られる具体的なメリットを4つの観点から解説します。

- 業務効率化と生産性向上

- コスト削減と人的リソースの最適化

- 新規事業の創出と競争力強化

- 顧客体験(CX)の向上

これらのメリットを理解することで、自社のどの課題解決に貢献できるかが見えてくるはずです。

業務効率化と生産性向上

生成AIの導入による最も直接的なメリットは、業務効率化と生産性の向上です。

これまで人間が時間をかけて行っていた定型業務や情報収集、資料作成といったタスクをAIに任せることで、従業員はより創造的で付加価値の高い業務に集中できます。

例えば、議事録の自動作成、メールや企画書のドラフト作成、データ分析レポートの要約など、日常業務のさまざまな場面で活用が可能です。

これにより、業務全体のスピードが向上し、残業時間の削減や従業員の負担軽減にもつながります。

結果として、組織全体の生産性が飛躍的に向上することが期待できるでしょう。

コスト削減と人的リソースの最適化

業務効率化は、コスト削減と人的リソースの最適化にも直結します。

例えば、カスタマーサポート業務にAIチャットボットを導入すれば、24時間365日、顧客からの問い合わせに自動で対応できます。

これにより、オペレーターの人件費を削減しつつ、顧客満足度を維持・向上させることが可能です。

また、マーケティング分野では、広告コピーの大量生成やSNS投稿の自動化によって、外部委託コストや作業工数を大幅に削減できます。

このように、これまで多くの人手を要していた業務をAIで代替・支援することで、企業は限られた人的リソースをより重要な戦略的業務に再配置できるようになります。

新規事業の創出と競争力強化

生成AIは、既存業務の効率化だけでなく、新たなビジネスチャンスの創出にも貢献します。

AIを活用して市場データを分析し、これまで気づかなかった顧客ニーズを発見したり、新しい商品やサービスのアイデアを着想したりすることが可能です。

例えば、顧客の購買履歴や行動データを基に、パーソナライズされた商品をAIがデザインし、提案するといったサービスが考えられます。

また、AIを自社製品やサービスに組み込むことで、他社にはない付加価値を提供し、市場における競争優位性を確立することにもつながります。

生成AIという新しい技術をいかに早く、そして効果的に活用できるかが、今後の企業競争力を左右する重要な要素となるでしょう。

顧客体験(CX)の向上

生成AIの活用は、顧客体験(CX)の向上にも大きく寄与します。

AIチャットボットによる迅速かつ的確な問い合わせ対応は、顧客の待ち時間を減らし、満足度を高めます。

また、顧客一人ひとりの興味関心や過去の購買履歴をAIが分析し、パーソナライズされた情報や商品を最適なタイミングで提供することも可能です。

これにより、顧客は「自分のことを理解してくれている」と感じ、企業やブランドに対するロイヤリティが高まります。

個々の顧客に合わせたきめ細やかなコミュニケーションを大規模に展開できる点は、生成AIならではの強みと言えるでしょう。

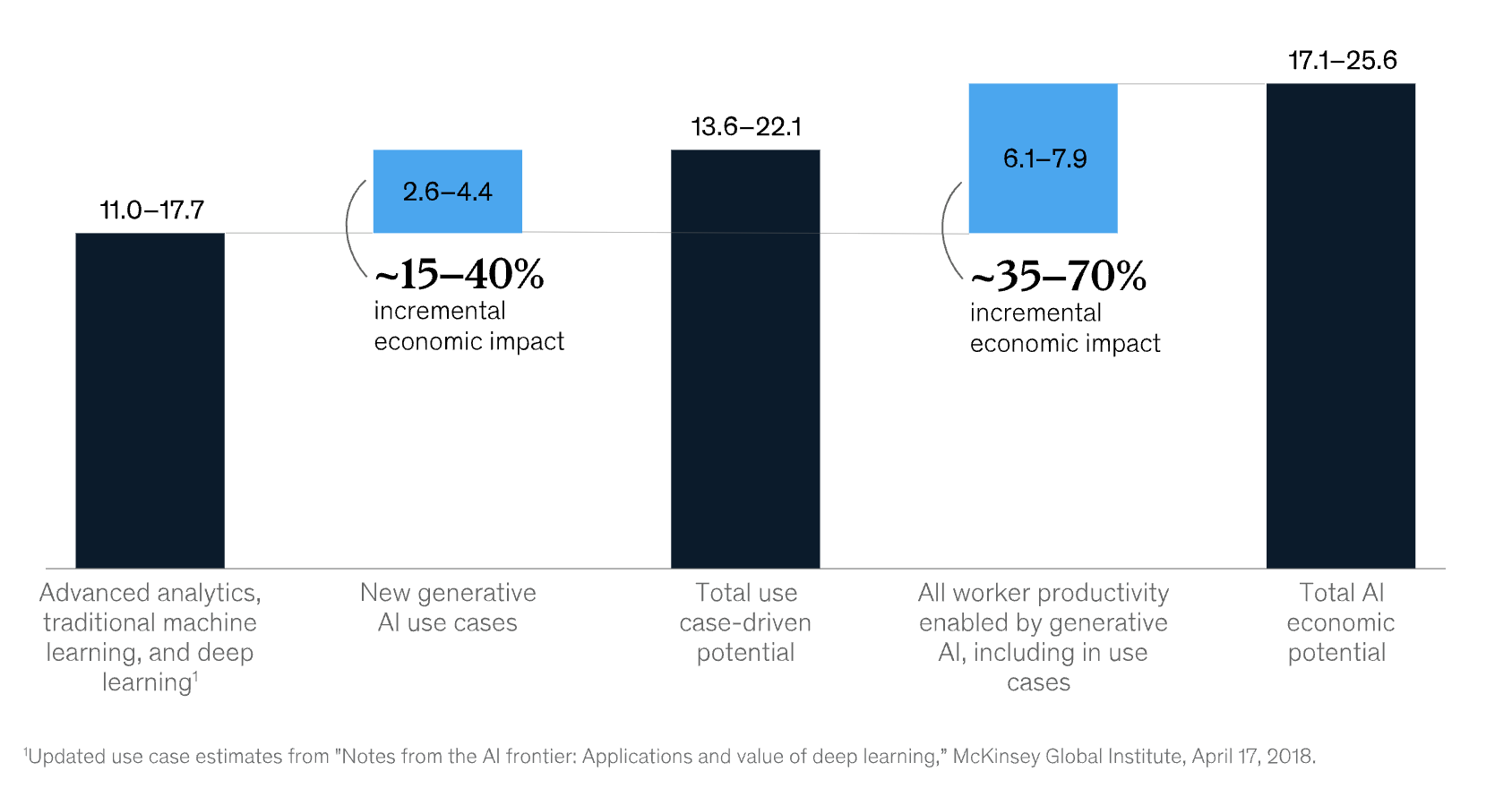

こちらはマッキンゼーが発表した、生成AIがもたらす経済的潜在性や生産性向上に関する詳細なレポートです。合わせてご覧ください。 https://www.mckinsey.com/capabilities/mckinsey-digital/our-insights/the-economic-potential-of-generative-ai-the-next-productivity-frontier

失敗しないための【生成AI 導入方法】と知っておくべき4つの注意点

生成AIは多くのメリットをもたらす一方で、導入にあたってはいくつかの注意点やリスクも存在します。

安全かつ効果的に活用するためには、これらの課題を事前に理解し、対策を講じることが不可欠です。

- 情報漏洩などのデータセキュリティリスク

- 著作権侵害や倫理的な問題

- ハルシネーションによる誤情報のリスク

- 導入・運用・学習コストの発生

ここでは、特に注意すべき4つのポイントについて解説します。

情報漏洩などのデータセキュリティリスク

生成AIを利用する際に最も注意すべき点の一つが、データセキュリティのリスクです。

特に、ChatGPTのような外部のAIサービスを利用する場合、入力した情報がAIの学習データとして再利用され、意図せず第三者に漏洩してしまう可能性があります。

企業の機密情報や個人情報をプロンプトに入力してしまうと、重大なセキュリティインシデントにつながりかねません。

このリスクを回避するためには、入力する情報を事前に精査したり、入力したデータが学習に使われない設定(オプトアウト申請)を行ったり、あるいはセキュリティが担保された法人向けプランや、自社専用環境で利用できるAIサービスを選択することが重要です。

企業でChatGPTを導入する際のセキュリティ対策については、こちらの導入ガイドで詳しく解説しています。合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/useful/chatgpt-for-companies/

著作権侵害や倫理的な問題

生成AIが作り出したコンテンツが、意図せず既存の著作物を模倣してしまい、著作権を侵害するリスクがあります。

AIはインターネット上の膨大なデータを学習しているため、その中に含まれる著作権で保護された文章や画像と酷似したものを生成してしまう可能性があるのです。

また、特定の個人や団体に対する差別的・誹謗中傷的なコンテンツを生成したり、フェイクニュースの拡散に悪用されたりする倫理的な問題も懸念されています。

企業が生成AIを利用する際は、生成されたコンテンツをそのまま公開・利用する前に、必ず人間の目で著作権や倫理的な問題がないかを確認するプロセスを設けることが不可欠です。

ハルシネーションによる誤情報のリスク

ハルシネーション(幻覚)とは、生成AIが事実に基づかない、もっともらしい嘘の情報を生成してしまう現象のことです。

AIは学習データにない情報や、文脈上ありえそうな情報を「それっぽく」作り出してしまうことがあります。

このハルシネーションによって生成された誤った情報を、事実確認をせずに利用してしまうと、企業の信頼を損なう事態になりかねません。

特に、専門的な知識や正確性が求められる分野でAIを利用する際には注意が必要です。

対策としては、生成された情報に対して複数の情報源でファクトチェックを行う、重要な意思決定にはAIの回答を鵜呑みにしない、といった慎重な姿勢が求められます。

ハルシネーションのリスクとその具体的な対策については、こちらの記事で詳しく解説しています。合わせてご覧ください。 https://taskhub.jp/use-case/chatgpt-prevent-hallucination/

導入・運用・学習コストの発生

生成AIの導入には、さまざまなコストが発生することも忘れてはなりません。

高性能なAIサービスを利用するための月額料金やAPI利用料といった直接的なコストに加え、間接的なコストも考慮する必要があります。

例えば、従業員がAIを使いこなすための研修コストや、プロンプト作成などの新しいスキルを習得するための学習コストが発生します。

また、自社専用のAIモデルを構築する場合には、高品質な学習データを準備するためのコストや、開発・運用を担当する専門人材の確保も必要になります。

導入を検討する際は、これらのトータルコストと、それによって得られる業務効率化や売上向上の効果を比較し、費用対効果を慎重に見極めることが重要です。

【生成AI 導入方法】を成功に導くための大前提

生成AIの導入を具体的なステップに進める前に、プロジェクトを成功に導くために不可欠な「大前提」となる考え方を押さえておく必要があります。

技術的な側面だけでなく、戦略的な視点を持つことが成功の鍵となります。

- AIで何ができるのかを正しく理解する

- 自社の業務課題がAIで解決できるか判断する

- 数値的なビジネスインパクトを試算する

- 自社におけるAIの活用方針を明確にする

これらの前提が固まっていないと、導入そのものが目的化してしまい、期待した効果が得られない結果に終わる可能性があります。

AIで何ができるのかを正しく理解する

まず最も重要なのは、生成AIが「何ができて、何ができないのか」を関係者全員が正しく理解することです。

生成AIは魔法の杖ではなく、得意なことと不得意なことがあります。

文章の要約やアイデア出し、定型的なコード生成などは得意ですが、複雑な論理的思考や感情の理解、完全な正確性が求められるタスクは苦手です。

「AIを導入すれば全ての問題が解決する」といった過度な期待は、失望につながります。

まずは小規模な利用から始め、AIの能力と限界を肌で感じることが、現実的な活用プランを立てるための第一歩です。

自社の業務課題がAIで解決できるか判断する

次に、自社が抱えている具体的な業務課題を洗い出し、それが生成AIの得意な領域で解決できるものかどうかを判断します。

「問い合わせ対応に時間がかかりすぎている」「新商品のアイデアが枯渇している」「社内文書の検索性が悪い」など、具体的な課題をリストアップします。

その上で、それぞれの課題に対して「AIチャットボットで一次対応を自動化できないか」「AIにブレインストーミングの壁打ち相手をさせられないか」といったように、AIの活用可能性を検討します。

重要なのは、AI技術ありきで考えるのではなく、あくまで自社の課題解決という視点からアプローチすることです。

数値的なビジネスインパクトを試算する

AIの導入は、ビジネスにどのようなプラスの効果をもたらすのかを、可能な限り数値的に試算することが重要です。

例えば、「問い合わせ対応業務にAIを導入することで、月間の対応工数を50%削減し、人件費を年間XXX万円削減できる」といった具体的な目標を設定します。

また、「AIによるパーソナライズ提案で、顧客単価を5%向上させる」といった売上への貢献度を試算することも考えられます。

このように、導入前にROI(投資対効果)を明確にしておくことで、経営層の承認を得やすくなるだけでなく、導入後の効果測定の基準にもなります。

漠然とした期待ではなく、具体的な数値目標がプロジェクトの推進力となります。

自社におけるAIの活用方針を明確にする

最後に、全社的な視点で「自社は生成AIをどのように活用していくのか」という方針を明確に定めることが大切です。

これは、単なるツール導入計画ではなく、企業の経営戦略と連動したビジョンであるべきです。

「顧客満足度向上のための主要ツールとして位置づける」「従業員の創造性を最大化するための支援ツールとして活用する」など、AI活用の目的と方向性を言語化します。

また、前述したセキュリティリスクや倫理的な問題に対応するための全社的なガイドラインを策定することも、この段階で不可欠です。

明確な方針とルールが、組織全体での安全かつ効果的なAI活用を促進します。

3つの活用パターン別に解説する【生成AI 導入方法】

生成AIをビジネスに導入する方法は、大きく分けて3つのパターンがあります。

自社の技術力や目的、予算に応じて最適な方法を選択することが重要です。

- 既にAIが組み込まれているソリューションを利用する

- 自社の業務に合わせてAIモデルを開発・活用する

- AIを組み込んだソリューションを自社開発して提供する

それぞれのパターンの特徴を理解し、自社に合った導入方法を見つけましょう。

既にAIが組み込まれているソリューションを利用する

最も手軽に始められるのが、ChatGPTやMicrosoft Copilot、Google Geminiのように、既に完成されたAIサービス(SaaS)を利用する方法です。

専門的な知識がなくても、アカウントを登録すればすぐに利用を開始できます。

このパターンのメリットは、導入ハードルが低く、比較的低コストで始められる点です。

メール作成や情報収集、議事録要約といった個人の業務効率化から、小規模なチームでの活用に適しています。

一方で、機能のカスタマイズ性には限りがあり、自社の特定の業務プロセスに完全に適合させることは難しい場合があります。

まずはこのパターンからスモールスタートし、AI活用の効果を実感するのがおすすめです。

自社の業務に合わせてAIモデルを開発・活用する

次のステップとして、API(Application Programming Interface)を利用して、既存の業務システムに生成AIの機能を組み込む方法があります。

例えば、自社のCRMシステムにAIを連携させ、顧客からの問い合わせメールに対する返信案を自動生成させるといった活用が可能です。

また、自社の専門データやマニュアルを追加で学習させる「ファインチューニング」や「RAG(検索拡張生成)」といった技術を用いることで、より自社の業務に特化した高精度なAIを構築できます。

このパターンは、ある程度の開発知識やコストが必要になりますが、業務への適合度が高いAI活用が実現できます。

AIを組み込んだソリューションを自社開発して提供する

最も高度な活用パターンが、生成AIを中核技術として組み込んだ新しい製品やサービスを自社で開発し、市場に提供する方法です。

例えば、特定の業界に特化したAIライティングアシスタントツールや、AIによるデザイン自動生成サービスなどがこれにあたります。

このパターンは、AIに関する高度な専門知識を持つ人材や、大規模な開発投資が必要となりますが、成功すれば大きなビジネスチャンスにつながります。

自社のコア技術と生成AIを組み合わせることで、独自の競争優位性を築くことが可能です。

事業会社が新たな収益の柱を作るために挑戦するケースが多い導入方法です。

【7ステップで解説】具体的な【生成AI 導入方法】の全手順

ここからは、実際に社内で生成AIの導入プロジェクトを進めるための具体的な手順を7つのステップに分けて解説します。

このステップに沿って進めることで、計画的かつ効果的な導入が実現できます。

- ステップ1:導入目的と課題の明確化

- ステップ2:生成AIが担う業務のリストアップ

- ステップ3:ツール選定とPoC(概念実証)の実施

- ステップ4:業務内容に応じた最適な生成AIを選定する

- ステップ5:生成AI活用のガイドライン・ルールを策定する

- ステップ6:スモールスタートで本格導入する

- ステップ7:導入効果を検証し、継続的に改善する

それでは、各ステップを詳しく見ていきましょう。

ステップ1:導入目的と課題の明確化

最初のステップは、なぜ生成AIを導入するのか、その目的を明確にすることです。

「生産性を30%向上させる」「顧客からの問い合わせ対応時間を平均20%短縮する」など、具体的で測定可能な目標(KGI/KPI)を設定します。

この目的を達成するために、現状の業務プロセスにおける課題を洗い出します。

現場の従業員へのヒアリングや業務フローの分析を通じて、「どこにボトルネックがあるのか」「どの作業に最も時間がかかっているのか」といった課題を具体化します。

この段階で目的と課題が明確になっていれば、その後のステップで判断に迷うことが少なくなります。

ステップ2:生成AIが担う業務のリストアップ

次に、ステップ1で明確にした課題を解決するために、生成AIに任せることができそうな業務を具体的にリストアップします。

このとき、「単純な繰り返し作業」「情報の検索や要約」「アイデアの壁打ち」など、生成AIが得意とする業務から優先的に候補を挙げることがポイントです。

また、導入による費用対効果が高い業務、つまり、多くの時間や人手を要している業務を選ぶことも重要です。

リストアップした業務の中から、実現可能性やインパクトの大きさを考慮して、優先順位をつけ、最初に取り組むターゲット業務を絞り込みます。

ステップ3:ツール選定とPoC(概念実証)の実施

ターゲット業務が決まったら、その業務に適した生成AIツールを選定し、PoC(Proof of Concept:概念実証)を実施します。

PoCとは、本格導入の前に、小規模な環境で技術やアイデアが実現可能か、期待した効果が得られるかを検証する試みのことです。

特定の部署やチームに限定して、選定したツールを試験的に導入し、実際に業務で使ってもらいます。

このPoCを通じて、「本当に業務効率は上がるのか」「現場の従業員はスムーズに使えるか」「セキュリティ上の問題はないか」といった点を評価します。

この検証結果を基に、本格導入の可否や、導入計画の修正を判断します。

ステップ4:業務内容に応じた最適な生成AIを選定する

PoCの結果を踏まえ、本格導入する生成AIを最終的に選定します。

この際、文章生成、画像生成といった機能面だけでなく、セキュリティ、コスト、サポート体制など、多角的な視点から比較検討することが重要です。

例えば、機密情報を扱う業務であれば、セキュリティが強固な法人向けプランや、データを外部に送信しないオンプレミス型のAIが選択肢になります。

また、特定の専門分野で利用する場合は、その分野のデータで追加学習(ファインチューニング)が可能なモデルが適しているかもしれません。

自社の要件をまとめた選定基準リストを作成し、それに照らし合わせて最適なツールを選ぶと良いでしょう。

ステップ5:生成AI活用のガイドライン・ルールを策定する

本格導入に先立ち、全従業員が安全かつ適切に生成AIを利用するためのガイドラインを策定します。

このガイドラインには、情報漏洩を防ぐためのルール、著作権や倫理に配慮した利用方法、ハルシネーションへの対処法などを明記します。

具体的には、「個人情報や機密情報を入力してはならない」「AIが生成した文章は必ずファクトチェックを行う」「顧客に提出する資料には、出典を明記する」といったルールを定めます。

このガイドラインを全社に周知徹底することで、不用意なトラブルを防ぎ、統制の取れたAI活用を促進します。

ステップ6:スモールスタートで本格導入する

ガイドラインの準備が整ったら、いよいよ本格導入を開始します。

ただし、最初から全社一斉に導入するのではなく、特定の部署やプロジェクトから始める「スモールスタート」が推奨されます。

PoCで効果が実証された部署から導入を開始し、成功事例を作ることで、他の部署への展開がスムーズになります。

また、スモールスタートであれば、導入後に予期せぬ問題が発生した場合でも、影響を最小限に抑えることができます。

導入部署からのフィードバックを収集し、運用方法やガイドラインを改善しながら、段階的に適用範囲を拡大していくのが成功の鍵です。

ステップ7:導入効果を検証し、継続的に改善する

生成AIの導入は、一度行ったら終わりではありません。

導入後に、ステップ1で設定したKPIがどの程度達成できたかを定期的に測定し、効果を検証することが重要です。

作業時間の削減量、作成されたコンテンツの品質、コスト削減額などを定量的に評価します。

もし期待した効果が出ていない場合は、その原因を分析し、プロンプトの改善、ツールの見直し、従業員への追加研修など、改善策を講じます。

この「導入→効果検証→改善」というPDCAサイクルを継続的に回していくことで、生成AIの活用レベルを組織全体で高めていくことができます。

他社から学ぶ【生成AI 導入方法】の成功事例3選

理論や手順だけでなく、実際に生成AIを導入して成果を上げている企業の事例を知ることは、自社での活用をイメージする上で非常に役立ちます。

ここでは、国内における生成AIの導入成功事例を3つご紹介します。

- サントリーウエルネス株式会社の事例

- SMBCグループの事例

- 藤沢市役所の事例

これらの事例から、導入成功のヒントを探ってみましょう。

サントリーウエルネス株式会社の事例

サントリーウエルネス株式会社は、お客様からの問い合わせ対応業務の品質向上と効率化を目的に、生成AIを活用したシステムを導入しました。

従来は、オペレーターが膨大なマニュアルの中から回答を探すのに時間がかかっていました。

そこで、社内のFAQや商品情報を学習させた独自のAIチャットボットを構築。

オペレーターが質問を入力すると、AIが関連する情報を瞬時に探し出し、回答の草案を生成してくれる仕組みです。

これにより、回答作成時間が大幅に短縮され、オペレーターは顧客との対話に、より集中できるようになりました。

結果として、顧客満足度の向上と、従業員の負担軽減という二つの効果を同時に実現しています。

SMBCグループの事例

メガバンクであるSMBCグループは、全従業員約4.5万人を対象に、セキュリティを強化した独自の対話型AI「SMBC-GPT」を導入しました。

企画書の草案作成や情報収集、プログラミングの補助など、幅広い業務での活用が進められています。

特に注目すべきは、導入にあたって徹底したリスク管理と全社的な利用ルールの策定を行った点です。

金融機関として高い情報セキュリティを確保するため、入力した情報が外部のAI学習に利用されない仕組みを構築しました。

また、従業員向けの研修やコンテストを実施し、AI活用のリテラシー向上を全社的に推進しています。

大規模組織における、統制の取れたAI導入の好事例と言えるでしょう。

藤沢市役所の事例

神奈川県藤沢市役所は、行政サービスの質の向上と業務効率化を目指し、全職員約3,600人を対象に生成AIの試行導入を開始しました。

全国の自治体の中でも先進的な取り組みとして注目されています。

主な活用用途は、議会答弁の作成支援、イベントの企画案出し、SNSでの情報発信文の作成など、多岐にわたります。

特に、文章の要約や構成案の作成といった業務で効果を発揮しており、職員の事務作業時間を削減しています。

導入にあたっては、庁内向けの利用ガイドラインを策定し、個人情報や非公開情報を入力しないよう徹底しています。

行政機関における生成AI活用のモデルケースとして、今後の展開が期待されています。

従来のシステム導入とは違う?【生成AI 導入方法】特有のハードル

生成AIの導入は、従来の業務用システム導入とは異なる、特有の難しさやハードルが存在します。

これらの特有の課題を理解しておくことは、導入プロジェクトを円滑に進める上で重要です。

- AI活用のための専門知識を持つ人材が不足している

- 高品質な学習データを大量に確保する必要がある

- 導入後の継続的な評価・改善体制の構築が求められる

これらのハードルをどのように乗り越えていくべきか、考えていきましょう。

AI活用のための専門知識を持つ人材が不足している

生成AIを効果的に活用するためには、プロンプトエンジニアリングのような新しいスキルや、AIの技術的な特性を理解した人材が必要です。

しかし、こうした専門知識を持つ人材はまだ市場に少なく、多くの企業で人材不足が課題となっています。

社内に適任者がいない場合、外部の専門家やコンサルティングサービスを活用することも有効な選択肢です。

また、長期的な視点では、社内での勉強会や研修プログラムを通じて、従業員のAIリテラシーを底上げしていく人材育成への投資が不可欠になります。

高品質な学習データを大量に確保する必要がある

自社の業務に特化したAIモデルを構築する場合、学習データとして利用する社内データの質と量が、AIの性能を大きく左右します。

しかし、多くの企業では、データが社内に散在していたり、形式が統一されていなかったり、あるいは情報が古かったりといった課題を抱えています。

AI導入プロジェクトと並行して、社内のデータを整備し、一元管理するためのデータ基盤を構築する取り組みが必要になる場合があります。

「ゴミを入れればゴミしか出てこない」という言葉があるように、高品質なアウトプットを得るためには、高品質なインプット(学習データ)の準備が前提となります。

導入後の継続的な評価・改善体制の構築が求められる

生成AIの技術は日進月歩で進化しており、新しいモデルが次々と登場します。

また、一度導入したAIも、利用状況やビジネス環境の変化に合わせて、継続的に性能を評価し、改善していく必要があります。

従来のシステムのように「導入したら終わり」ではなく、AIの回答精度をモニタリングしたり、ユーザーからのフィードバックを収集したりする体制を構築しなければなりません。

そして、その評価結果を基に、プロンプトを改良したり、追加学習を行ったりといったチューニングを継続的に行うことが求められます。

AIを「育てる」という視点を持つことが、長期的な成功につながります。

あなたの会社は大丈夫?生成AI導入で陥りがちな「見えないコスト」の罠

多くの企業が生成AIの導入を急ぐ中、その裏に潜む「見えないコスト」によって、期待した効果を得られずにいるケースが増えています。PwCの調査によれば、生成AIを導入した企業の半数以上が、その価値実現の障壁としてコスト面を挙げています。これは、単なるライセンス費用だけでなく、見過ごされがちな間接的なコストが原因です。便利なツールを手に入れたつもりが、気づかぬうちに組織の生産性を蝕んでいるかもしれません。

この「見えないコスト」の正体は、主に次の3つです。

- 従業員の学習・試行錯誤コスト:新しいツールを使いこなすには、当然ながら学習時間が必要です。特に、質の高いアウトプットを生むためのプロンプト作成には、多くの試行錯誤が伴います。この時間は業務時間内に行われるため、本来の業務が圧迫される、あるいは実質的な「隠れ残業」となり、人件費として積み上がっていきます。

- アウトプットの確認・修正コスト:生成AIは「ハルシネーション」と呼ばれる、もっともらしい嘘の情報を生成するリスクを抱えています。そのため、AIが生成した情報を鵜呑みにできず、ファクトチェックや内容の修正作業が必ず発生します。この確認作業を怠れば企業の信頼を損ない、慎重になりすぎれば、かえって作業時間が増加するというジレンマに陥ります。

- 属人化と管理のコスト:高度なプロンプトを扱える一部の社員に業務が集中し、その人がいないと仕事が進まない「属人化」のリスクが生まれます。また、全社で利用ルールが統一されていない場合、シャドーIT(会社が許可していないツールの利用)が横行し、セキュリティリスクが飛躍的に高まるため、その管理・統制にもコストがかかります。

これらの見えないコストは、AI導入による効率化の効果を相殺し、最悪の場合は費用対効果をマイナスにしてしまう危険性をはらんでいます。

引用元:

PwCは2024年の報告書で、生成AIを導入した企業の53%が、期待した価値を実現する上での最大の障壁として「コスト」を挙げていることを明らかにしました。また、同調査では、AIスキルを持つ人材の不足も大きな課題として指摘されています。(PwC, “Global AI Jobs Barometer,” 2024年)

まとめ

多くの企業が生成AIの導入による業務改革を目指す一方で、「何から手をつければいいかわからない」「情報漏洩などのセキュリティが心配」「AIを使いこなせる人材が社内にいない」といった課題に直面し、導入に踏み切れないケースは少なくありません。

そこでおすすめしたいのが、Taskhubです。

Taskhubは日本初のアプリ型インターフェースを採用し、200種類以上の実用的なAIタスクをパッケージ化した生成AI活用プラットフォームです。

たとえば、議事録の作成や企画書の草案作成、データ分析レポートの要約など、さまざまな業務を「アプリ」として選ぶだけで、誰でも直感的にAIを活用できます。

しかも、Azure OpenAI Serviceを基盤にしているため、データセキュリティが万全で、入力した情報が外部で学習される心配もありません。

さらに、AIコンサルタントによる手厚い導入サポートがあるため、「どの業務にどう使えば効果的なのか」という導入計画の段階から専門家のアドバイスを受けられ、初心者企業でも安心してスタートできます。

導入後すぐに効果を実感できる設計なので、複雑なプロンプトの学習や高度なAI知識がなくても、すぐに業務効率化が図れる点が大きな魅力です。

まずは、Taskhubの活用事例や機能を詳しくまとめた【サービス概要資料】を無料でダウンロードしてください。

Taskhubで“最速の生成AI活用”を体験し、御社のDXを一気に加速させましょう。